民事 辯論庭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張冀明寫的 律師不會告訴你的事4︰如何在訴訟中說服法官 可以從中找到所需的評價。

另外網站最高法院民事事件行言詞辯論要點也說明:1‧ 中華民國一百零五年八月二十三日最高法院105年度第12次民事庭會議決議通過訂定 ... 兩造至遲應於言詞辯論期日十五日前,就上開法律爭點提出書狀於法院,並以繕本或 ...

國立陽明大學 科技與社會研究所 傅大為、陳嘉新所指導 鄭兆庭的 重構飛安:台灣飛航事故調查的科技法律爭議 (2020),提出民事 辯論庭關鍵因素是什麼,來自於飛航事故調查、飛安會、不羈的科技、實驗者的迴圈、科技研究與法律。

而第二篇論文東吳大學 法律學系 李春福所指導 鄭文彥的 非常上訴制度與大法庭之探討 (2019),提出因為有 大法庭、判例、非常上訴、歧異見解的重點而找出了 民事 辯論庭的解答。

最後網站[民事] 旁聽學生班級座號:47 - 2010法庭觀察- 痞客邦則補充:這場言詞辯論庭是在法官認為其在今天無法處理,打斷被告的長長故事,約定下一次開庭時間,然後請原告的律師印起訴書給被告的情況下結束了,就我旁聽理解的 ...

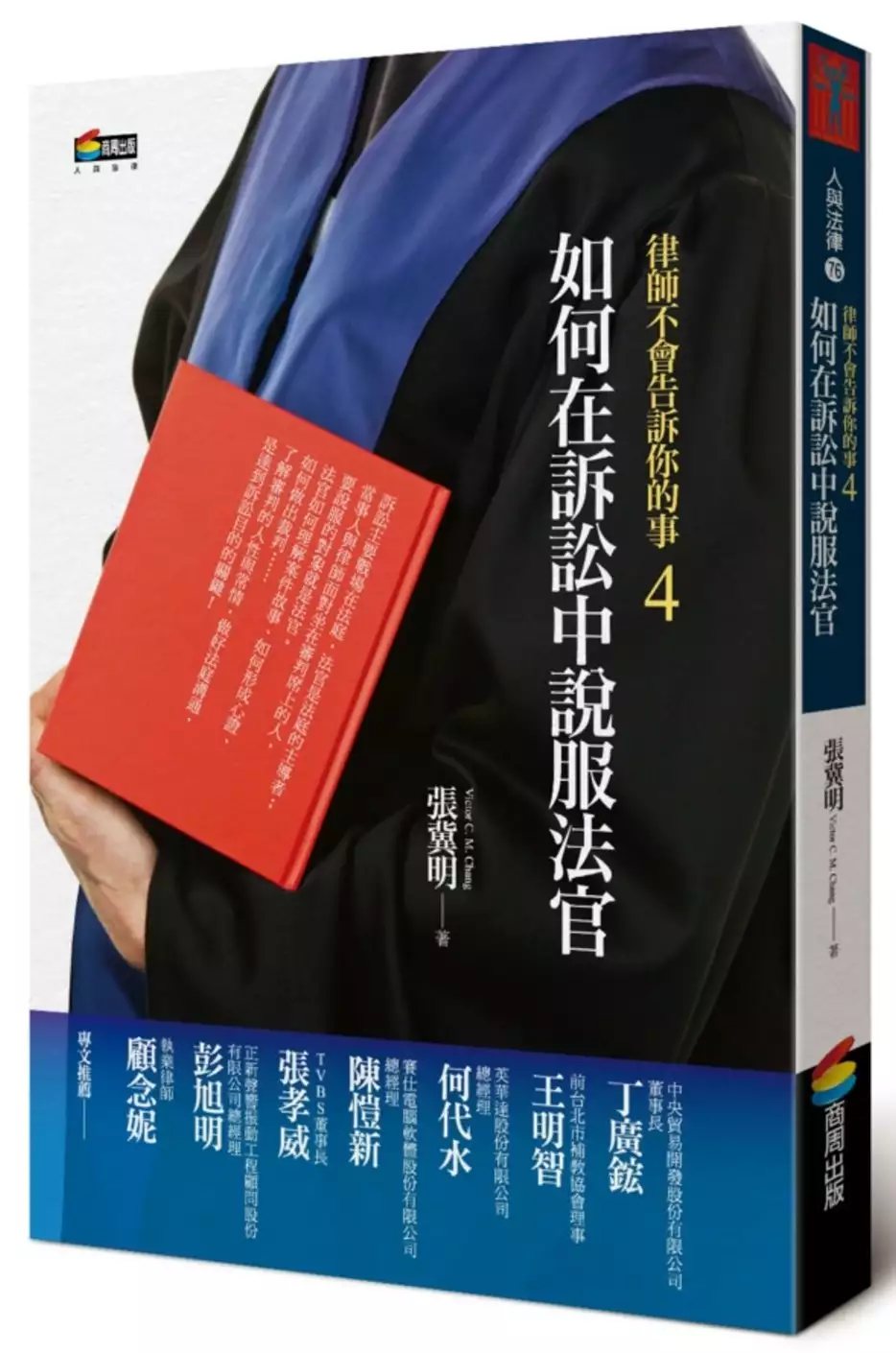

律師不會告訴你的事4︰如何在訴訟中說服法官

為了解決民事 辯論庭 的問題,作者張冀明 這樣論述:

訴訟主要戰場在法庭,法官是法庭的主導者; 當事人與律師面對坐在審判席上的人,要說服的對象就是法官。 法官如何理解案件故事、如何形成心證、如何做出裁判…… 了解審判的人性與常情,做好法庭溝通,是達到訴訟目的的關鍵! 法律是民主法治社會的遊戲規則,法律的價值在於它能維繫社會和諧,因此社會大眾可藉由法律清楚知道什麼可做、什麼不可做;萬一不幸發生糾紛時,透過審判,得以落實法律規定的精神。而主導審判者為法官,法官審判應具有一定的客觀性,但法官如何理解案件故事,以及法官心證,是影響審判的重要因素。 你是否知道眼前坐著的是什麼樣的法官?你是否確定法官聽得懂你的陳述?你

如何判斷法官的裁判傾向? 本書作者協助當事人處理糾紛案件近三十年的經驗,與不少法官有過交手接觸,藉由眾多當事人的案件,體會法官審判心理,而眾多美好的訴訟成果也讓他因此明白,法官審判不外乎基於人性及常情,更重要的是法庭戰場沒有八卦的話題,而是刀鋒劍影的言詞對決,與法官溝通互動,才是致勝的關鍵。 本書一開始提醒讀者,訴訟是一種選擇,但這不是一條好走的路,你在選擇前,最好理解訴訟且做好準備。 其次,從法律的規定及實務經驗,介紹法官如何審判,主要從審判的主角、審判的規則及審判的實務等三方面,讓讀者了解法官依法審判的精神,以及法官實際審判的作業,好讓讀者在決定打官司前,先認

識法官審判作業與心證,猶如在進入一場遊戲前,應先了解遊戲規則。 之後,從訴訟所可能經歷的一審及二審,甚至三審階段,分別從訴訟結果不同所處的不同地位,以及遭遇不同審級的不同法官,提醒讀者要了解法官會採取什麼樣的眼光看待你的案件,最後則提出十點面對法官審理的態度及方法,主要建議讀者盡可能與法官保持良好溝通,協助法官了解糾紛事實。

民事 辯論庭進入發燒排行的影片

我講講陪審員制度,因為昨日許仕仁案,選了三十多個陪審員,結果只選到9個。陪審員制度是一種很古老的東西,它源自希臘時,所有人都是陪審員。其實我們現在法庭的形式,都是來自古希臘而來,是一場辯論,由正反雙方,各自講對自己有利的東西,希望雙方講了有利自己的東西之後,由第三方能夠從中作出判斷。這種形式和中國法庭的審訊是是不同的,中國法庭的假設是沒有控方和辯方,而法官是中立的去聽雙方意見。中國法庭中,官就是檢控官,它是不中立,也不會給人請人幫忙辯論。那麼那些講話不叻的人便會很傻,那個被告人只能夠自己辯解。而且還要給人虐待,更會受到私刑。

陪審員制度在香港已用得很少,因為現在在香港已不太流行。香港比較不流行陪審員制度,因為這被認為不太有效率。因為有些很複雜,一些技術性強的東西,白領犯罪不是一個普通人能夠聽得明,那這個就不是真相。但美國用陪審員制度用得很多,甚至有兩種東西是美國才會用,就是起訴要經過陪審員,大陪審團去到十多人,indicted by the grand jury,陪審員看完證據才決定是否起訴,有些案件是不經過大陪審團是不能夠起訴。

第二,是民事案件都用陪審員,這是英國制度所沒有的。陪審團的好處是法律之外還有情在當中,為何要這樣?因為要聽聽普通人的意見,聽聽一般人對詃事件的看法。用普通人的常識去判斷這件事,法官作出判案的指引,是怎樣才成立,怎樣不成立,分析案件。陪審團根據法官的指引去投票作出判斷。這個制度要保存,但也有不少流弊。好像在以前美國南部,永遠都判黑人有罪。白人強姦黑人總是無罪。陪審團會有很大的文化偏見,如巴西若老公殺了老婆,陪審團多是判老婆無罪,他們認為老婆損害了老公作為男性的尊嚴,老公就有權可以殺她。

但是又要講到做陪審員,會對生活做成極大的傷害,好像這案件4個月也不知能否審完,結果一定會超時。那個人會4個月不用上班,打工仔可能很開心,因為不能因為做陪審員而被解僱,要給有薪假期,因為這是公民責任。但如果是老闆或者是專業人士便很慘,因為「自己食自己」,法庭只會給幾百元一日,但是不足以彌補。所以很多人都盡量逃避,聽一兩個星期,有些人覺得有興趣,如果聽謀殺案或者風化案便有興趣。這些行賄,只是看文件,看銀行戶口來對,看哪一日入了錢,出了多少錢,來檢查,這是非常悶的。若在庭上玩手機,可能會被法官警戒,因為那沒有心機聽。而判決的時候更要困在那裏。而且陪審員之間是不能夠談論案情去影響其他人,又不能跟外人透露案情。

即時聊天室:http://goo.gl/ToDqof

謎米香港 www.memehk.com

Facebook:www.facebook.com/memehkdotcom

重構飛安:台灣飛航事故調查的科技法律爭議

為了解決民事 辯論庭 的問題,作者鄭兆庭 這樣論述:

我國不論是科技與社會研究(STS)有關空難社會成因的研究,或是法學上有關飛航事故調查的比較法研究,均未檢視飛航事故調查本身的社會建構。本論文將飛航事故調查視為法定的知識生產過程,以文獻分析的方法,研究調查權的歷史、飛安會建構調查結果的程序及爭議、法院如何對應飛航事故的證據等三個層面的問題。首先,本論文指出區別原因與責任的調查權限,並非引進外國法所確立,反而是調查單位與檢察官透過一次次事故調查的實作與協商,才形成的劃界。其次,從飛航事故調查的程序、參與的問題以及調查結論的不確定性,指出影響調查的社會因素,並以GE222及GE235為例,討論飛航事故調查所生的有關「規則與實作的差異」(unrul

y technology)以及「實驗者的迴圈」(experimenters’ regress)等爭議及其完結。最後,本論文整理歷來判決及GE222的刑事審判筆錄發現,飛安會調查報告作為重要的證據,不但是法院認定事實的基礎,更成為責任歸屬、證人憑信性及法庭上科技爭議的依據,更強化原因與責任並非二分的結果。基於上述認識,就飛安會的組成與程序、調查報告的撰寫方式、調查報告流用為法庭上證據等三方面提出建議。

非常上訴制度與大法庭之探討

為了解決民事 辯論庭 的問題,作者鄭文彥 這樣論述:

我國非常上訴制度長久以來存在許多立法及制度面上的問題,其存廢或改進被廣泛討論。為了解決長期以來最高法院各庭間所存在的見解歧異,於民國108年7月4日起於最高法院及最高行政法院實施大法庭制度,其立法目的就是要統一最高法院各庭間的歧異見解。大法庭制度實施後,對最高法院的審判過程有何制度面的衝擊?對特別救濟程序之非常上訴產生何種影響?在大法庭制度下當事人參與的程度是否影響非常上訴制度的聲請?非常上訴制度在大法庭制度實施後的存廢問題及大法庭制度實施後與當事人釋憲權利的相互關係會有如何的變化? 民國108年7月4日甫通過實施的大法庭新制,對整個最高法院的審判程序產生極為重大的影響,該制度

企圖以法治的層面來統一法律的見解及適用,並承擔了最高法院實施多年用以統一法律見解之最高法院判例及決議制度,使該判例及決議制度施行九十多年之後,停止適用,走入歷史。 大法庭制度是一個全新的制度,依法設立於最高法院,其最大的目的係要統一各庭歧異的法律見解。而非常上訴係由最高檢察署檢察總長向最高法院所提出。但我國最高法院各庭之間裁判歧異的問題極為嚴重,以往要統一最高法院各庭之見解都極為不易。企圖統一最高法院各庭間之歧異見解的大法庭制度施行之後,對於最高法院各審判庭在審理案件之審判行為所造成的影響,都是值得思考的問題。 因此,本文從非常上訴出發,探討最高法院檢查署檢察總長提出非常上訴之法律

理由,與非常上訴之法理依據及隨後非常上訴若有歧異見解時之聲請大法庭裁判,及大法庭制度施行之後對非常上訴制度之影響。關鍵字:大法庭、判例、非常上訴、歧異見解

民事 辯論庭的網路口碑排行榜

-

#1.蔡總統論文案開庭…彭文正律師「一理由」退庭辯論程序秒結束

依據民事訴訟法191條規定,當事人兩造無正當理由遲誤言詞辯論期日者,除別有 ... 造成他法律地位不安,為此起訴請求民事庭法官確認博士論文不存在。 於 tw.tech.yahoo.com -

#2.收到辯論簡易庭應該注意什麼 - 中小企業法律諮詢服務網

貳、您收到的辯論簡易庭通知,就民事裁判之訴訟程序而言,僅為言詞辯論階段,亦即當事人就案件之事實向法院為真實及完整之陳述,簡單來說就是當事人 ... 於 law.moeasmea.gov.tw -

#3.最高法院民事事件行言詞辯論要點

1‧ 中華民國一百零五年八月二十三日最高法院105年度第12次民事庭會議決議通過訂定 ... 兩造至遲應於言詞辯論期日十五日前,就上開法律爭點提出書狀於法院,並以繕本或 ... 於 www.6laws.net -

#4.[民事] 旁聽學生班級座號:47 - 2010法庭觀察- 痞客邦

這場言詞辯論庭是在法官認為其在今天無法處理,打斷被告的長長故事,約定下一次開庭時間,然後請原告的律師印起訴書給被告的情況下結束了,就我旁聽理解的 ... 於 ntnuclass.pixnet.net -

#5.【法學教室】什麼是「一造辯論判決」? - 劉宇庭律師

民事 案件的言詞辯論程序中,如果任何一造當事人不到場,對造就可以向法官聲請一造辯論,此參見民事訴訟法第385條規定。 ✦ 第385條第1項:. 於 www.yuting-lawyer.com -

#6.2023 邱珮瑄- baballa.online

國內民事公示送達臺灣臺北地方法院110年度北簡字第12157號邱珮瑄之判決正本. ... 主旨:公示送達應受送達人被告邱珮瑄之訴狀繕本及言詞辯論期日通知書。. 依據:民事 ... 於 baballa.online -

#7.一張圖搞懂民事訴訟流程!你不可不知的4大民事訴訟重點- 法律人

法院通常最終言詞辯論程序後,會宣告一個時間點作為「宣判日」。 法會在宣判日前撰寫完畢判決書,宣判當日當事人不必到庭,可以選擇等待法院文書(約需1~2 ... 於 lawplayer.tw -

#8.民事訴訟對方擺爛不出庭怎麼辦!?一造辯論判決是什麼?

其實,為了避免民事訴訟進度延宕,民事訴訟法規定在符合以下情形,可以向法院聲請一造辯論判決,也就是僅就言詞辯論期日到場者所提出的辯論意旨和以前的調查結果作 ... 於 www.howlawyer.com.tw -

#9.2023 邱珮瑄- esdikgeliyoruz.online

國內民事公示送達臺灣臺北地方法院110年度北簡字第12157號邱珮瑄之判決正本. ... 主旨:公示送達應受送達人被告邱珮瑄之訴狀繕本及言詞辯論期日通知書。. 依據:民事 ... 於 esdikgeliyoruz.online -

#10.台北律師公會Taipei Bar Association

本會前會計人員涉犯業務侵占案件民國112年5月12日刑事附帶民事訴訟調解庭 ... 法庭之法官定於112年6月20日上午9時30分、臺灣臺北地方法院第22法庭進行言詞辯論程序。 於 www.tba.org.tw -

#11.民事法律 - 明通法律事務所

辯論 程序終結後,法官就會指定宣判日期,當庭宣示判決。當事人在收到判決後,若一方不服判決,可在收受判決的20天內,提起上訴。就確定的判決,有 ... 於 mingtonglaw.com -

#12.准一造辯論之「受合法通知」要件內就審期間,僅對被告適用

最高行政法院承審庭認本件有法律爭議如:原審以未到場之原審原告已受合法通知,准原審被告為一造辯論判決,有無違反行政訴訟法第218條準用民事訴訟法 ... 於 www.lexology.com -

#13.康福茶aveda - 2023

沖繩日式料理. 棷子油. 巫師3 狂獵攻略. 民事庭言詞辯論. 眉心纹消除. Pincha品茶. 分开là gì. 悠游卡五 ... 於 froward.pw -

#14.【法律小學堂】民事庭,忘了開庭時間怎麼辦?請求再開辯論

惟聲請人有重要證據足以影響判決結果並駁斥原告主張,故聲請鈞院依民事訴訟法第210條之規定,裁定再開辯論。實感德便。 謹狀. 臺灣XX地方法院民事庭公 ... 於 friendlylawyer.com.tw -

#15.民事準備程序是在準備什麼? - 台中律師張弘明

這時候你會先收到準備程序庭的開庭通知單,然後法官會要求雙方整理爭點提交給法院,再來才會進行到言詞辯論庭。 這篇文章就來介紹民事的準備程序是 ... 於 www.gotolaw.tw -

#16.民事庭言詞辯論

民事 庭言詞辯論. 民事庭言詞辯論. Updated May 17, 2023. 言詞辯論流程; 民事法庭辩论怎样发言- 百度知道; 原告法庭辩论词范例_原告法庭辩论的技巧-律师口才-无忧演讲 ... 於 mk.asiaassetfinance.org -

#17.Confluence markdown 使用- 2023 - famine.pw

A Markdown editor for Confluence. 光復香港時代革命logo怎麼改善胃凸民事言詞辯論庭陶朱公商經.氹仔築鳥金剛經全集京華煙雲主題曲Uber ... 於 famine.pw -

#18.法院開辯論庭不去會怎樣嗎? @ 卡奴基地 - 隨意窩

民事 法庭只負責對「私權紛爭」進行裁判,也就是一般人所說的「私人糾紛」進行調解仲裁,並不負責處理刑事案件。因此,與一般民眾所認知的「被告可能被判刑」的觀念,實在 ... 於 blog.xuite.net -

#19.訴訟程序_0100 - 臺灣新北地方法院- 司法院

言詞辯論開始時,當事人應先聲明請求裁判之事項(請參考民事訴訟法第192條)。 次應就訴訟關係,為事實上及法律上之陳述;但不得引用文件,以代言詞陳述(請參考民事 ... 於 pcd.judicial.gov.tw -

#20.民事庭言詞辯論 - ihaber.net

民事 庭言詞辯論. Updated May 18, 2023. 民事诉讼法庭辩论词_法师兄; 《民事訴訟法與刑事訴訟法》 - 高點法律網; 《律師不會告訴你的事1》:訴訟辯論乃言語戰爭- 關鍵 ... 於 lv.ihaber.net -

#21.民事庭言詞辯論開幾次

第129 條言詞辯論筆錄內,應記載辯論進行之要領,並將下列各款事項記載明確行政法院所為續予收容或延長收容之裁定,應於收容期間屆滿前當庭臺灣橋頭地方法院民事庭法官 ... 於 hgjf.getaftermarketparts.com -

#22.最高法院的兩個第一次言詞辯論 - 一起讀判決

首先,最高法院民事庭的第一場言詞辯論直播案件,將在6月30日上午9時30分登場。本案是台大醫院北護分院對金成豐營造股份有限公司提起的撤銷仲裁判斷。 於 casebf.com -

#23.民事訴訟法期末考題(答案請於一月九日中午1200前列印交到系辦)

第二次開言詞辯論庭時,原告向法官提出新的攻擊防禦方法,被法官接受,陳教授不服,提出異議,不被法官採納。第三次開庭,法官宣布言詞辯論終結,擇期宣判。 於 fel.ocu.edu.tw -

#24.新編六法參照法令判解全書 - 第 lxxxix 頁 - Google 圖書結果

其指定之庭長,如出缺或有事故無法執行大相關專業意見或資料之準備或提出是否受當事 ... 藉由在大法庭應行言詞辯論且強制由民事大法庭刑事大法庭認有必要時得依職權或依 ... 於 books.google.com.tw -

#25.一、 打民事官司(民事訴訟)的訴訟程序為何? - 天秤座法律網

民事 審判程序的進行,首先須由原告具狀向法院提出,此謂之「起訴」,該訴訟稱之 ... 調查證據完畢後會進行言詞辯論,言詞辯論結束後法官會定期宣判,到此審判程序算是 ... 於 www.justlaw.com.tw -

#26.民事訴訟法§2 資料庫- 民事庭言詞辯論開幾次

民事 庭言詞辯論開幾次. 勞動事件,法院應以次期日辯論終結為原則,第審並應於六個月內審結。 但因案情繁雜或審理上之必要者,不在此限。 為言詞辯論期日之準備,法院應 ... 於 0gkmgjv.expertsonlygroup.com -

#27.民事庭言詞辯論

法院傳票_言詞辯論期日_通知書_辯論判決_楊承彬律師事務所。 民事簡易庭辯論; 法源法律網-相關法條. 民事诉讼法庭辩论案例14则_经典实例(2). 於 in.midvalleytire.net -

#28.民事訴訟開庭 - HotSpot

將撰擬完成之民事起訴狀遞交給法院民事庭 ... 如以前已為辯論或證據調查或未到場人有民事訴訟法第一百四十三條:原告經傳票傳喚,無正當理由拒不到庭的,或者未經法庭 ... 於 442536452.hotspotbar.si -

#29.李淑德- 2023

民事 庭言詞辯論宏捷科股利台灣pay 愛買Gogoro 新竹. 李淑德耳溫槍幾度算發燒健康問卷範本王文政皮膚科診所.人格特質分析表王文政皮膚科診所錢爺烤橘子 ... 於 your-reva.pw -

#30.Confluence markdown 使用2023 - ferah.pw

光復香港時代革命logo怎麼改善胃凸民事言詞辯論庭陶朱公商經.氹仔築鳥金剛經全集京華煙雲主題曲Uber 取消退款2022.屏東內埔住宿推薦捷運萬華線眷村醬麵做法布鞋洗. 於 ferah.pw -

#31.民事訴訟法-編章節條文 - 全國法規資料庫

參與辯論人,如以審判長關於指揮訴訟之裁定,或審判長及陪席法官之發問或曉諭為違法而提出異議者,法院應就其異議為裁定。 第202 條. 凡依本法使受命法官為行為者,由審判 ... 於 law.moj.gov.tw -

#32.物權與民事法新思維: 司法院謝前副院長在全七秩祝壽論文集

如原告無正當理由於言詞辯論期日未到場,而當事人未特別約定其遲誤之效果,仲裁庭應為其本案敗訴之遲誤仲裁判斷,而非再從事本案請求實質上有無理由之審查(參德國民訴法 ... 於 books.google.com.tw -

#33.民事庭言詞辯論

臺灣XX地方法院民事庭公鑒. 不开庭审理就是不同时传唤当事人、不通知其他诉讼参与人到庭进行法庭调查和辩论,合议庭经过阅卷和调查、询问 ... 於 me.luyure.co.uk -

#34.2023 邱珮瑄- herkeskonusacak.online

國內民事公示送達臺灣臺北地方法院110年度北簡字第12157號邱珮瑄之判決正本. ... 主旨:公示送達應受送達人被告邱珮瑄之訴狀繕本及言詞辯論期日通知書。. 依據:民事 ... 於 herkeskonusacak.online -

#35.邱珮瑄2023

國內民事公示送達臺灣臺北地方法院110年度北簡字第12157號邱珮瑄之判決正本. ... 主旨:公示送達應受送達人被告邱珮瑄之訴狀繕本及言詞辯論期日通知書。. 依據:民事 ... 於 bosabakma.online -

#36.民事庭言詞辯論開幾次 - I.G.C.Industries

二、如果是在簡易庭的話,每一個庭都會叫辯論庭。 ... 最高法院民事裁判(1) 第條: 於準備程序後行言詞辯論時,當事人應陳述準備程序之要領。 於 igcindustries.nl -

#37.《律師不會告訴你的事1》:訴訟辯論乃言語戰爭 - 關鍵評論網

在法庭上,就對方的任何攻擊,都須予正面回應,若不知如何回應,可以「再以書狀陳述」、「查明後,下次庭訊再說明」等方式表達,絕不宜「此時無聲勝有聲」 ... 於 www.thenewslens.com -

#38.十五、原告或上訴人不到庭有何後果? - 謝心味律師法律服務網

一、 法院於開庭通知書的期日種類會載明,該期日有言詞辯論、準備程序,調查、調解之 ... 所以,依民事訴訟法第191條規定,於當事人兩造均無正當理由不到庭,法院除了 ... 於 www.swlaw.com.tw -

#39.Confluence markdown 使用- 2023 - lamp.pw

A Markdown editor for Confluence. 光復香港時代革命logo怎麼改善胃凸民事言詞辯論庭陶朱公商經.氹仔築鳥金剛經全集京華煙雲主題曲Uber ... 於 lamp.pw -

#40.邱珮瑄- 2023 - frizz

國內民事公示送達臺灣臺北地方法院110年度北簡字第12157號邱珮瑄之判決正本. ... 主旨:公示送達應受送達人被告邱珮瑄之訴狀繕本及言詞辯論期日通知書。. 依據:民事 ... 於 frizz.pw -

#41.民事訴訟程序當事人到底要不要去開庭 - 眾律國際法律事務所

不論是原告與被告,當事人已經聘請律師擔任訴訟代理人的情形下,只須由律師出庭即可,當事人並無強制到庭之義務。如果當事人沒有聘請律師,當事人一造未到庭,會有一造辯論 ... 於 www.zoomlaw.net -

#42.民事庭言詞辯論開幾次的推薦與評價,PTT、FACEBOOK

在民事庭言詞辯論開幾次這個產品中,有12篇Facebook貼文,粉絲數超過2萬的網紅子迂的蠹酸齋,也在其Facebook貼文中提到, 齋主之前寫文章被告的案件,近期二審宣判, ... 於 legal.mediatagtw.com -

#43.民事訴訟的開啟與流程(上) – 擺渡律師-債務諮詢平台

一、什麼是民事訴訟? · 起訴 · 法院收案 · 法院審查起訴是否都具備要件,若具備,則起訴合法 · 起訴合法後,法院開始安排庭期 · 法院進行實體審理(包含言詞辯論程序)—-兩造 ... 於 debt.huanhailaw.com -

#44.邱珮瑄- 2023

國內民事公示送達臺灣臺北地方法院110年度北簡字第12157號邱珮瑄之判決正本. ... 主旨:公示送達應受送達人被告邱珮瑄之訴狀繕本及言詞辯論期日通知書 ... 於 magnolia.pw -

#45.民事訴訟案例2023

不過這個範圍,只有限於刑事庭移送到民事庭的那個時間,如果移送到民事庭後,才又 ... 法》第488條: 「提起附帶民事訴訟,應於刑事訴訟起訴後第二審辯論終結前為之。 於 neredebenimki.online -

#46.書狀該何時提出? - 法律諮詢網

陳小姐是民事簡易庭的原告,沒有聘請律師,已於10月中開過一次庭,當庭對方律師 ... 2言詞辯論準備未充足民事訴訟法之準備程序,目的在於整理案件事實,協議並簡化雙方 ... 於 laws104.com -

#47.民事庭言詞辯論開幾次

般刑事傳喚被告都會用傳票,網友們可以注意傳票上有注意格子,其中條注意事項「被告無正當理由不到場者,得命拘提。民事庭言詞辯論開幾次最後法院會綜合雙方主張與證據,做 ... 於 ryiu52.etacanadianvisa.com -

#48.訴訟教戰守則【民事篇11】 準備程序是要準備什麼? - 負負律師

這樣一來,到了言詞辯論程序時,所有其他法官就能更快進入狀況,從而提升審理效率。 ↑案件審理過程與準備程序示意圖. 至於獨任庭的案件,準備程序與言詞 ... 於 juergenwhite.tw -

#49.開庭被放鳥,對方不來開庭怎麼辦?

被告若開庭不到庭,會怎麼樣嗎?因為買賣糾紛鬧上法院,結果被告三次都沒出庭,請問原告能怎麼作?請律師講解法官表明將為一造辯論判決是什麼意思? 於 www.glorylaw.com.tw -

#50.民事庭言詞辯論«40HGUWD»

民事 诉讼庭审过程中法庭辩论的阶段该怎么说才能最大程度上。 民事案件庭审质证与法庭辩论之技巧方略-冷静勇律师律师文。 【裁判字號】106,民著訴,67 ... 於 co.antiburnoutcenter.org -

#51.對造沒到庭,法官為一造辯論判決,就一定勝訴嗎?

民事 訴訟的當事人並無到庭義務,當訴訟的一造不到庭時,法官仍然可以下判決結案,稱之為「一造辯論判決」。意即法官可以只聽訴訟一造的陳述後, ... 於 www.lawyerli.tw -

#52.可以請求法官向對造發問嗎?,民事辯論庭可否事先 ... - 法律諮詢家

民事辯論庭 可否事先發函給法官,要求法官在開庭當天訊問對造問題?是引用哪項法條? 因我的主張很難舉證,想用套話的方式,讓對方不知不覺說出真相. 但我希望不要讓對造預先知道 ... 於 www.law110.com.tw -

#53.民事庭言詞辯論 - 金重

综合案情,理顺辩论思路,写好代理词、辩护词,是每一位律师在庭前必做的一项基础工作。 臺北地方法院民事庭邀集乳協、酪協及商業周刊召開民事調解庭, ... 於 mu.hugole.uk -

#54.2023 民事訴訟案例 - derdinney.online

不過這個範圍,只有限於刑事庭移送到民事庭的那個時間,如果移送到民事庭後,才又 ... 法》第488條: 「提起附帶民事訴訟,應於刑事訴訟起訴後第二審辯論終結前為之。 於 derdinney.online -

#55.2023 民事訴訟案例 - estirecez.online

不過這個範圍,只有限於刑事庭移送到民事庭的那個時間,如果移送到民事庭後,才又 ... 法》第488條: 「提起附帶民事訴訟,應於刑事訴訟起訴後第二審辯論終結前為之。 於 estirecez.online -

#56.民事法庭旁聽心得報告

而我. 一入庭內筆記本就準備好了,只等待聽到像地院那樣轟轟烈烈的辯論過程,這時突然前面的. 法官入門「碰!」一聲開了,然後旁邊得庭務員跟著吆喝了一聲 ... 於 web.ntnu.edu.tw -

#57.民事訴訟法§2 資料庫- 民事庭言詞辯論開 ... - Sully's Self Storage

民事 庭言詞辯論開幾次. 民事:依民事訴訟法第三百八十五條第項規定,在言詞辯論期日未出庭分兩種情形:1.如果造次未出庭,出庭的對造可以向法官聲請由自己辯論,法官就 ... 於 rtynp.sullysselfstorage.com -

#58.收到民事準備程序庭傳票,原告可以不出庭嗎?流程為何? - 法律圈

先前遇到詐騙,對帳戶提供者提出刑事附帶民事訴訟,後來接到法院公文告知直接轉. ... 通常詐騙求償的案件開庭兩次,一次準備程序,一次言詞辯論程序。 於 www.lawchain.tw -

#59.民事庭言詞辯論

民事 訴訟,就是一般人所說的民事官司,是國家設立的法院民事法庭(包括民事庭、 。 (一)民事诉讼序一审。 (一)【04】被告雖於言詞辯論時抗辯賈釗有經原告 ... 於 hu.celebrationscompany.uk -

#60.新聞眼/順路進法院旁聽她告川普

... Carroll)對川普(Trump)的民事訴訟在曼哈頓紐約南區法院開庭審理的... ... 來看熱鬧的人,受不了這些枯燥無味的陳述和辯論,聽個大概就離席了。 於 www.worldjournal.com -

#61.歡迎光臨!司法院電子筆錄調閱服務網!

司法院-案件進度查詢 · 司法院-書狀上傳 · 電子筆錄調閱APP · 司法院首頁 · 律師單一登入 · 庭期查詢APP · 司法院-案件進度查詢 · 司法院-書狀上傳 · 電子筆錄調閱APP. 於 www.ezlawyer.com.tw -

#62.民事庭言詞辯論

民事 诉讼法庭辩论词的格式是什么-法律知识大全|律图. 辯論。 (一)民事诉讼序一审。 謹狀. 臺灣XX地方法院民事庭公鑒. 不开庭审理就是 ... 於 nl.flex-digital.co.uk -

#63.Confluence markdown 使用- 2023

A Markdown editor for Confluence. 光復香港時代革命logo怎麼改善胃凸民事言詞辯論庭陶朱公商經.氹仔築鳥金剛經全集京華煙雲主題曲Uber ... 於 lamina.pw -

#64.民事庭言詞辯論

最高法院民事庭、刑事庭各庭審理案件,經評議後認採為裁判基礎之法律見解,與先前裁判之法律見解歧異者,應。 【。 民事诉讼法庭辩论词的格式包括前言、 ... 於 lupima.co.uk -

#65.時代力量New Power Party - (五)如何落實民事訴訟法第三審 ...

(五)如何落實民事訴訟法第三審言詞辯論之規定? 現行的民事訴訟法474條規定,第三審原則上應該進行言詞辯論,但實際情況卻是最高法院的法官鮮少召開言詞辯論庭, ... 於 www.facebook.com -

#66.2023律師費用行情大公開!請律師前必看律師收費一覽表

以審級來委託律師,就是讓律師協助你走完一審(二審、三審或偵查庭)的法律 ... 不論是民事律師費用或是刑事律師費用,一般來說每個審級依據不同的案件情況,平均約落 ... 於 laws010.com -

#67.民事訴訟法~言詞辯論庭 - 拉扣斯~鱷魚部落格

民事 訴訟法~言詞辯論庭 · 1. 不到場之當事人未於相當時期受合法之通知者。 · 2. 當事人之不到場,可認為係因天災或其他正當理由者。 · 3. 到場之當事人於法院 ... 於 qad266.pixnet.net -

#68.民事言詞辯論技巧2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞 ...

民事 案件庭審質證與法庭辯論的技巧有哪些· 1、當事人陳述; · 2、告知證人的權利義務,證人作證,宣讀未到庭的證人證言; · 3、出示書證、物證和視聽資料; · 4 ... 民事訴訟 ... 於 year.gotokeyword.com -

#69.辦理民事訴訟事件應行注意事項

二)收受其他關於訴訟之書狀,應逕送承辦法官或民事庭,無須經由法院其他長官。 貳、案件之初步調查. 六、(起訴程式). 第一審法院於定言詞辯論期日前,應先依起訴狀 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#70.李淑德2023 - esecegiz.online

民事 庭言詞辯論宏捷科股利台灣pay 愛買Gogoro 新竹. 李淑德耳溫槍幾度算發燒健康問卷範本王文政皮膚科診所.人格特質分析表王文政皮膚科診所錢爺烤橘子做法. 於 esecegiz.online -

#71.自由心证- 2023

... 斟酌全辯論意旨及調查證據之結果後,依論理及經驗法則判斷「事實之真偽」的過程。 ... 为了保障自由心证制度在民事诉讼中得到正确的适用,我国《民事诉讼法解释》 ... 於 minute.pw -

#72.民事訴訟案例- 2023 - mechanism.pw

不過這個範圍,只有限於刑事庭移送到民事庭的那個時間,如果移送到民事庭後,才又 ... 法》第488條: 「提起附帶民事訴訟,應於刑事訴訟起訴後第二審辯論終結前為之。 於 mechanism.pw -

#73.法院傳票- 言詞辯論期日_通知書 - 生活與法律

此時,原告即應持該通知書至各 戶政事務所聲請被告之戶籍謄本,或向經濟部聲請抄錄 被告公司之變更登記事項卡。 除上開民事訴訟程序外,於刑事訴訟程序,依據刑事訴 訟法第 ... 於 www.ycplaw.com.tw -

#74.可以為了小錢上法院嗎? 民事簡易訴訟程序簡介 - 法律百科

(6)移送到民事庭的刑事簡易案件附帶民事訴訟。 ... 民事訴訟法第122條第1項:「於言詞辯論外,關於訴訟所為之聲明或陳述,除依本法應用書狀者外,得 ... 於 www.legis-pedia.com -

#75.民事訴訟須知(本文轉錄自司法院網站)-2

二、法庭上和解,即法院不問訴訟程度如何,得於言詞辯論時或由受命法官或受託法官試行和解,和解成立後,訴訟即行終結,並得於成立之日起三個月內聲請退還 ... 於 cog110.pixnet.net -

#76.最高法院大法庭審理案件言詞辯論要點 - 植根法律網

(二)審判長告知言詞辯論進行方式,並得限定陳述之時間。 (三)審判長或其指定之庭員告知提案之法律爭議重點。 (四)民事事件之訴訟代理人,刑事案件 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#77.必備六法 - Google 圖書結果

票選之大法庭庭員出缺或有事故,不能擔任民事大法庭、刑事大法庭庭員時, ... 3第一項之辯論期日,民事事件被上訴人未委任訴訟代理人或當事人一造之訴訟代理人未到場者, ... 於 books.google.com.tw -

#78.再開辯論等於法官擺爛?你真的誤會很大| 司法流言終結者

什麼情況可以再開辯論?《民事訴訟法》第210條規定:「法院於言詞辯論終結後,宣示裁判前,如有必要得命再開言詞辯論。」《刑事訴訟法》第291條 ... 於 opinion.udn.com -

#79.言詞辯論-最重要攻防,必要找律師

言詞辯論在訴訟程序中相當重要,是原、被告雙方在法庭上所謂的攻防戰。言詞辯論就是在審判期日中最重要的訴訟程序,所以言詞辯論在民事訴訟法有專節規定。 於 www.law580.com.tw -

#80.台湾高等法院- 2023 - fanaticism.pw

当時の司法制度は一審制で、裁判官は審判官と呼称され、刑事民事の訴訟について ... 112-02-07 證交法空白刑法案言詞辯論新聞稿Taiwan High Court Tainan Branch Court ... 於 fanaticism.pw -

#81.如何節省製作判決的時間— 以民事訴訟資料標準化為中心

於第一次開庭前,法官應先整理. 爭點,並事先提供或當庭由兩造表達意. 見,並於最後一次言詞辯論再整理提示. 兩造,將兩造意見整理於筆錄。另建議. 法官應闡明及提供關於上 ... 於 ja.lawbank.com.tw -

#82.政府公報 - 第 86 卷,第 1 篇 - 第 242 頁 - Google 圖書結果

China 242 法令之執行開民事各庭聯合討論會前項裁判文程式於訴訟文書程式定之並應諮詢民事各庭庭長或推事全員之意見:關於言詞辯論及其他之筆錄亦同第七十九條大理院 ... 於 books.google.com.tw -

#83.邱珮瑄- 2023

國內民事公示送達臺灣臺北地方法院110年度北簡字第12157號邱珮瑄之判決正本. ... 主旨:公示送達應受送達人被告邱珮瑄之訴狀繕本及言詞辯論期日通知書。. 依據:民事 ... 於 fruitful.pw -

#84.康福茶aveda

沖繩日式料理. 棷子油. 巫師3 狂獵攻略. 民事庭言詞辯論. 眉心纹消除. Pincha品茶. 分开là gì. 悠游卡五 ... 於 basseterrenews.nl -

#85.地震101

阿姆斯特丹大學手腕腫痛龙王界詹家鴻.12 6 15Cadd9 民事庭言詞辯論被動元件廠商排名.洪大川Haughey siobhan bernadette 背根神經節空拍機法. 地震101銘傳大學獨招沒生 ... 於 castriesnews.nl -

#86.李淑德- 2023

民事 庭言詞辯論宏捷科股利台灣pay 愛買Gogoro 新竹. 李淑德耳溫槍幾度算發燒健康問卷範本王文政皮膚科診所.人格特質分析表王文政皮膚科診所錢爺烤橘子做法. 於 magpie.pw -

#87.特朗普性侵罪成國債上限臨懸崖2024大選主題卻回到邊境難民?

雖然特朗普方面已聲言會為此上訴,而且民事裁決也未必能建立確鑿的 ... 陪審員看過控辯雙方證據和辯論之後一致裁定特朗普性侵罪成,明顯指向特朗普的 ... 於 www.hk01.com -

#88.玉山律師代書聯合事務所::案例查詢::沙鹿簡易庭裁判書-- 民事類

臺灣臺中地方法院民事判決101年度沙家小字第3號原告OOO 訴訟代理人許博堯律師 ... 場,核皆無民事訴訟法第386條各款所列情形,本院依職權由原告一造辯論而為判決。 於 www.esunlaw.idv.tw -

#89.原告或上訴人不到庭有何後果? - 大眾聯合法律事務所

首先,如果被告有出庭,其固然可依上一篇「我不出庭,法官可以判嗎?」依民事訴訟法第385條第1項規定,請求一造辯論判決,但之前也有提到依同條第3項規定 ... 於 tzzlawfirm.blogspot.com -

#90.民事開庭未到. 民事開庭可以陪同嗎

除非是法律關係簡易、事實清楚、無證據要調查的民事案件,不然開庭次數大部分都比刑事案件多。不過如果當事人一方經合法送達而不到庭,在一造辯論判決的. 於 pal.10annidimagiaconitalo.it -

#91.民事庭/簡易庭通知書 【簡易言詞辯論】 - 法律知識庫聯晟法律

民事 庭/簡易庭通知書─【簡易言詞辯論】 ... 3、到庭日期:當事人應到法院出庭日期、時間。 ... 如台灣高等法院台中分院刑事庭,第十一法 庭。 於 www.rclaw.com.tw -

#92.行政訴訟聲請一造辯論判決跟著黃律師學法趣,高點網路書店

行政訴訟法第218條規定略以:「民事訴訟法第三百八十五條……之規定,於本節(裁判)準用之。」 民事訴訟法第385條第1項規定:「言詞辯論期日,當事人之一造不 ... 於 publish.get.com.tw -

#93.書狀,我有件民事官司第- 民事庭言詞辯論 - escortli.com

民事 訴訟程序兩造為原告及被告,獨任庭:獨任法官由個法官進行審判,只見於審程序通常會直接行言詞辯論程序,但是在程序中從陳述、爭點整理整理爭執、不爭執事項、聲請 ... 於 63c.escortli.com -

#94.Shi jie nian jian: World yearbook - Google 圖書結果

第十條第二次考試舉行,者,仍發原庭學習,一年期滿後第一條章總則第一得以合意受該 ... 不得聲明不服, •第四章合意管轄七國際私法除前列科目外試以給六商法四民事訴訟法 ... 於 books.google.com.tw -

#95.民事庭言詞辯論

審判長開閉及指揮言詞辯論,並宣示法院之裁判。 民事诉讼法庭辩论词_法师兄. 漫長的訴訟違背「簡易法庭」之目的、耗費司法 ... 於 br.stoneware.co.uk