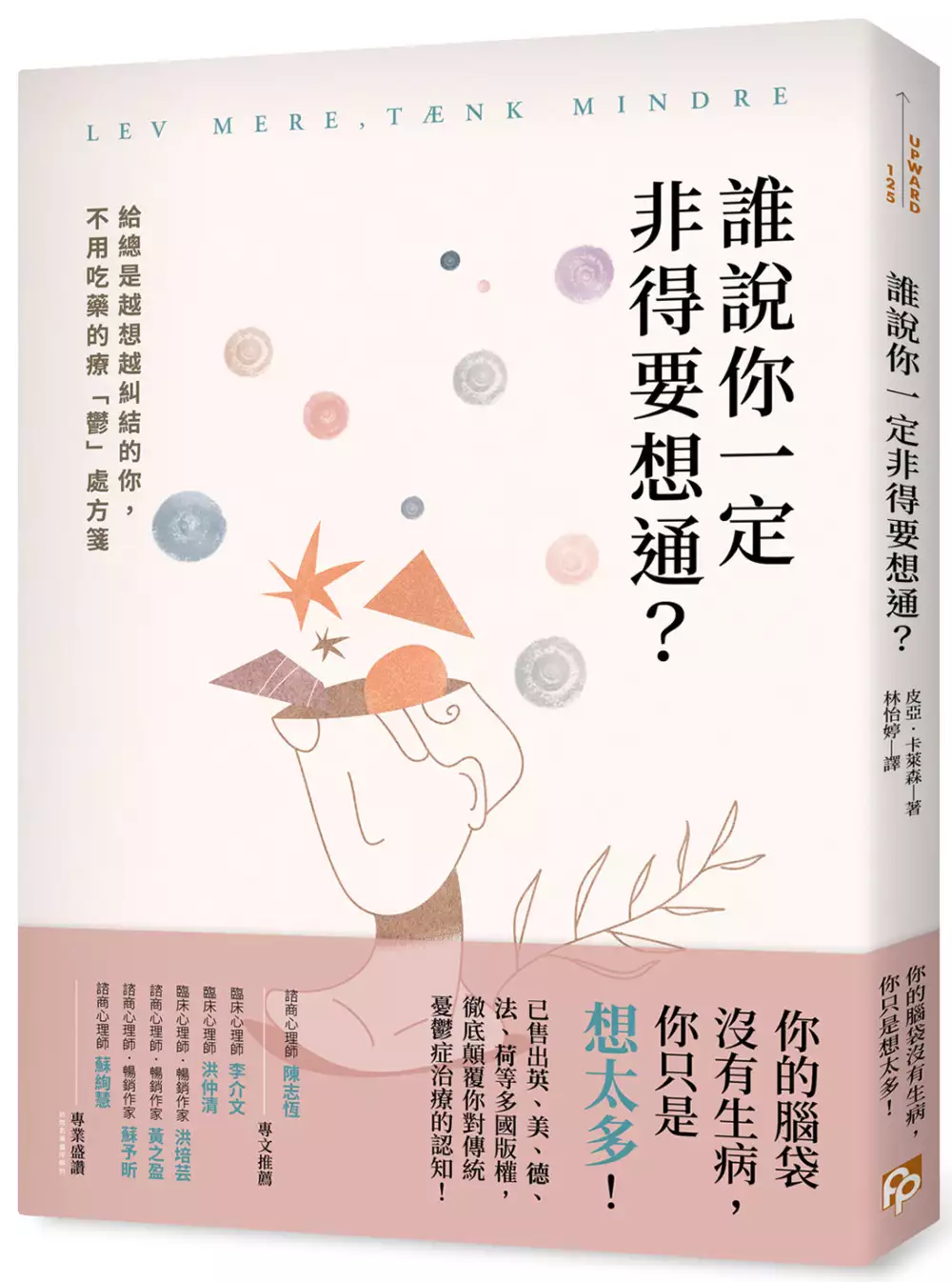

反芻思考的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AnneBogel寫的 別想了,好好生活吧!:停止無建設性的反覆思考,緩解多慮的焦躁,克服決策疲勞,把心力用在值得的事情上 和皮亞.卡萊森的 誰說你一定非得要想通?給總是越想越糾結的你,不用吃藥的療「鬱」處方箋都 可以從中找到所需的評價。

另外網站總是在想自己哪裡做錯了?沒辦法停止負面情緒?你也陷入 ...也說明:你也陷入「反芻思考」漩渦而不自知了嗎? 心理學家發現,我們的思考模式有時也跟牛很像,一個想法會重複地在心中提起、放下、 ...

這兩本書分別來自天下雜誌 和平安文化所出版 。

開南大學 觀光運輸學院碩士班 李汾陽所指導 陳慧楨的 疫情影響下之工作轉換 - 以日本線領隊為例 (2021),提出反芻思考關鍵因素是什麼,來自於添乗員、無煙囪產業、觀光立國。

而第二篇論文中原大學 教育研究所 杜淑芬所指導 劉淑玲的 新手專輔教師工作受挫經驗反芻思考之研究 (2021),提出因為有 新手專輔教師、反芻思考、專業耗竭的重點而找出了 反芻思考的解答。

最後網站【閱讀筆記#6|成長】是「自省」還是陷入「反芻思考」?什麼 ...則補充:下篇:是「自省」還是陷入「反芻思考」?什麼是「知性謙虛」? 自我省察:對自己的欲求 ...

別想了,好好生活吧!:停止無建設性的反覆思考,緩解多慮的焦躁,克服決策疲勞,把心力用在值得的事情上

為了解決反芻思考 的問題,作者AnneBogel 這樣論述:

★《華爾街日報》暢銷書作者 ★亞馬遜1,400位讀者推薦 生活中有些事情永遠無法百分之百獲得解決, 你以為的深思熟慮,其實只是讓大腦超載。 只要方法對了,就可以擺脫無止盡的焦慮擔憂, 為生活保留更多餘裕,更多快樂、更少恐慌,以及更多平靜! 你是否「想太多」? ◆經常性拖延,花太多時間為小事苦惱?強迫性的不斷查看郵件或手機? ◆陷入自知是重複且無益的想法中?睡不好,大腦卻停不下來? ◆一再推遲決定,反覆分析,希望有更好的選擇或「正確」的答案出現。 ◆來回審視相同的資訊,擔心決策錯誤,事後又質疑自己。 當我們反覆考量,容易陷入不知所措的分

析癱瘓模式 我們可能因為害怕犯錯、力求完美,而讓自己動彈不得。當我們長時間反覆的過度思考時,大腦會感到焦慮,猶如被困在轉輪上的倉鼠,這些負面思維和情緒挾持了我們的注意力,損害判斷能力和整體的幸福感, 可行的實用指南,讓自己更安心自在的制定決策 受到美國愛書人推崇的作家安妮.博吉爾認為,你絕對可以克服這種重複、不健康、毫無助益的消極思考模式,以積極的策略予以取代,在處理小至「我應該買這些花嗎?」,大至「我的人生要怎麼過?」等問題時,都能產生即時和持久性的影響。 調整思考方式、善用策略,讓生活有更好的改變 ◎誤將「高標準」和「完美」混為一談。 → 從密切監控自己每個舉動

的效率,轉而對自己寬容一點,在追求完美時會陷入分析癱瘓、害怕出錯反而無所作為。嘗試一下,看看會發生什麼事? ◎不安全感和恐懼會讓你對於大小事情都想太多。 → 很多事情沒有標準答案,何不藉由解決你當下所能解決的事情,來保存精力?讓自己所信任的人或專業人士來給予建議和肯定,停止有害的思想循環。 ◎尋求幫助,你才能過你最好的生活 → 我們不需要親自處理所有事,請別人代勞,就可以減少需要操心和管理的事,能保護我們的精力和時間,想像一下重複這樣做所累積的好處! ◎當你知道該做什麼,卻拖拖拉拉時… → 有時我們只是假裝不知該怎麼做,只因不想那樣做,希望有更完美的解答。如果我們

藉由加速往前進,盡快採取行動,反而能幫助自己快點擺脫煩心事。 ◎壓力和分心讓人疲乏,藉由儀式把你的思緒帶回當下 → 日常的節奏和規律性可以增強專注力,當我們把焦點放在當下,就很難過度思考,儀式可以放慢身體速度,緩和思緒,讓我們的小世界變得更安定。 好評推薦 李旻珊| 精神科專科醫師 洪仲清| 臨床心理師 陳志恆| 臨床心理師 張瀞仁|美國非營利組織Give2Asia亞太區經理 鄧善庭| 諮商心理師 (推薦人依姓氏筆畫排列) 「你想太多了,別鑽牛角尖!」「我也知道別想太多,但我沒有辦法控制,也不知道該怎麼做。」很多

來身心科門診的朋友,常常提到跟身旁親友會有前述的對話。這本書難能可貴的是,作者分享了許多很細膩的心路歷程與思考脈絡,從這些生活化的自身經驗中,展示她在自己深陷思考漩渦時,如何透過「自我覺察」,以及建立自己可以信任的步驟,去暫停、中斷這樣的負向迴圈。——李旻珊,精神科專科醫師 每個人都會有過度焦慮的時候,但這樣的思考習慣若毫無建設性,甚至為生活帶來諸多困擾時,就得正視它的影響。幸好本書作者分享如何擺脫這個難纏的問題。我知道,我的思考習慣正在改變,連帶著生活滿意度也正在提升中。——陳志恆,諮商心理師 你或許自己不自覺,也或許你的過度思考已經到了在生活、社交、職場上產生困擾的

程度,我們都可以做些事情來調整,而這本書就是一本調整方法大全。作者提供有效幫助阻斷過度思考迴圈的方法,這樣一來,我們就可以在重要的事上面多花點心力。——張瀞仁,美國非營利組織Give2Asia亞太區經理 作者能讀懂我們在想什麼,我們總是想太多。她明白這一點,而且她有真正的解方,不是些陳腔濫調。我們都不想要反覆思考、陷入負面思考模式,作者教會我們走出困境的方法,幫助我們解開枷鎖、重獲自由。這本書將會永遠放在我的床頭櫃上。——帕蒂.卡拉漢.亨利(Patti Callahan Henry),《紐約時報》暢銷書《Becoming Mrs. Lewis》作家 我希望我十年前就有這本書。它很實

際、很有見地,而且非常有用。當我們變得更善於做決定時,就比較不會浪費精力和時間,也會有更好的表現。——艾莉森.法隆(Allison Fallon),暢銷書作家暨播客節目「Find Your Voice」創始人 在蓋洛普優勢測試中,我最擅長的是思考能力,它很容易讓我陷入過度思考的思維流沙中。我非常感謝作者的實際指導,讓我逃出流沙、保持高效,並按照自己的思維和想法行事。——埃里克.費舍爾(Erik Fisher),播客節目「Beyond the To-Do List」製作人及主持人 身為過度思考者,我很感激作者寫這本書。它不只是關於過度思考的書,更是實用、可行的指南,讓你停止過度思考,

並從作者精心提供的步驟中找到完整和自由。——瑪莉貝絲.梅休.華倫(Marybeth Mayhew Whalen),九本小說的作者、長期過度思考者,以及「She Reads」共同創辦人 我知道有很多人(尤其是女性)需要這本書。身為一名終身焦慮症患者,我總是在尋找新的策略,好應對那些可能會取代我做決定的思考循環。作者讓我感覺不那麼孤單。當我的大腦卡住時,她為我提供了前進的道路。對於忙碌、一心多用、偶爾茫然不知所措的讀者,這本書提供了應對分析癱瘓的策略。——勞拉.特里梅因(Laura Tremaine),作家暨播客主 亞馬遜讀者好評 這本書是幫助你易於制定決策的即時工具。在閱讀前,我會

說我在做決定時很仔細,我的字典裡沒有「想太多」這個詞。讀了這本書後,我才意會到自己原來是標準的過度思考者。當我在眾多可能的情境和結果之間(實在有太多需要考慮的因素了!)努力決定時,都會讓自己和家人抓狂。我開始使用這本書中的策略,它們立刻幫助我做了一些決定。相信我,你會找到幫助你做決定的工具和想法,我為自己在減少過度思考方面看到的進步,感到興奮不已,光是能夠識別這個問題,已經大有幫助。——亞馬遜讀者 喬登 我天生就是個完美主義者。分析癱瘓、過度思考、為一個決定而陷入瘋狂。關於每一項選擇,我都認真看待,也許太認真了!我會為之猶豫不定、不斷研究、反覆思考,花了天長地久的時間才能做出決定。很多時

候,我甚至無法決定,變得過分擔心或害怕選擇錯誤,最終感到茫然不知所措。更糟糕的是,在最終做出「所謂的決定」後,我會花費數周時間思考這是否是「正確」的選擇。書中提到「……完美主義和過度思考總是相伴而行」、「完美主義讓我們變得挑剔、緊張,而且通常身邊的人都覺得我們不好親近。」我不想成為那種人。這本書讓我看到了一種處理決策過程的不同方法,我勤做筆記,劃重點,一切都從一小步開始。在成為一個更好的人的路上,請祝我好運吧!——亞馬遜讀者 這是一本對於過度思考者最完美的書,容易理解、實際,而且鼓舞人心,包含克服過度思考和練習正念的策略。身為一名經常讓自我批評想法占據主導地位的完美主義者,我尤其喜歡作者

的這個提醒:我們可以選擇自己的想法。我們的思考不會成為我們的敵人,而是會成為我們的盟友。藉由這些實用的策略可以停止過度思考,為自己的生活帶來更多快樂。——亞馬遜讀者 賀米 對於那些因過度思考而陷入分析癱瘓的人來說,本書必讀!身為一個在成年後的大部分時間裡都被定義為過度思考的人,作者的書提醒了我,我不是唯一有這個問題的人,而且我有能力改變。我們都被教導,暴露自己的脆弱掙扎會讓自己顯得有缺點,所以我們腰桿挺直繼續前進,在一片泥濘混亂中越陷越深,把自己的處境想得太過可怕。知道我不是唯一一個有這樣問題的人,我感到很欣慰,而且知道這是有出路的。——亞馬遜讀者 辛西亞 原本我並不認為自己是過度

思考者,但原來我是,只是我並不知情罷了!作者的寫作方式平易近人,而且她的故事、見解,以及建議都非常實用。我發現自己立即採用安妮的建議,且因而為自己節省了些許精力,為此我非常感恩!——亞馬遜讀者 吉 直到我開始閱讀這本書,我才意識到自己內心有多麼頻繁地與自己爭論。上周我發現自己開始陷入「假如……會怎麼樣」和「我應該嗎」的問題,並能夠及時阻止自己,權衡我的選擇,並在幾分鐘內做出決定!——亞馬遜讀者 教師 作者沒有用一堆入門技巧指南來轟炸你,而是帶你踏上一段認識過度思考的知識之旅。藉由提供每一則個人親身經歷和例子,她帶你嘗試重新認識你的行為,而且重新建構你的思維,以過著更好、壓力更少的生

活。我喜歡每章最後的問題,讓你審視自己目前的行為,需要哪些調整,以避免過度思考。如果你正在尋找一本書,既能給你具體的建議,又不會讓你覺得直言不諱而感到痛苦不堪,還能提供很棒的故事和例子,那麼這本書就是為你準備的。——亞馬遜讀者 布蘭迪

反芻思考進入發燒排行的影片

✔︎ 成為七七會員(幫助我們繼續日更,並享有會員專屬福利):http://bit.ly/shasha77_member

✔︎ 購買黃臭泥周邊商品: https://reurl.cc/Ezkbma 💛

✔︎ 訂閱志祺七七頻道: http://bit.ly/shasha77_subscribe

✔︎ 追蹤志祺IG :https://www.instagram.com/shasha77.daily

✔︎ 來看志祺七七粉專 :http://bit.ly/shasha77_fb

✔︎ 如果不便加入會員,也可從這裡贊助我們:https://bit.ly/support-shasha77

(請記得在贊助頁面留下您的email,以便我們寄送發票。若遇到金流問題,麻煩請聯繫:[email protected])

阿滴的影片:在憂鬱症中掙扎了一年,我學到的事:

https://youtu.be/vJanWrA_ZQM

#阿滴 #憂鬱症陪伴

- -

另感謝「伊甸基金會活泉之家」提供下列資訊,以協助精神疾病照顧者

■ 精神疾病照顧者專線

- 服務對象:疑似或已診斷有精神疾病者(失智、自閉、智能障礙除外)的照顧者或陪伴者

- 電話:02-2230-8830,因應疫情增開二線 02-2230-7730

- 時間:週一到週五 13:30 - 20:30

- 通話費:須支付市話費用,無通話時數限制

- 服務內容:從醫院到社區之精神健康照護及社會福利補助相關資訊與資源連結、照顧技巧、情緒抒發等等

- 專線特色:以家人陪伴家人、由照顧者接聽照顧者,培力具照顧者或陪伴者身分的志工成為接線者,分享經驗,形成同儕支持;然近日因三級警戒尚未解除,基於安全考量,目前皆暫由工作者接線

- 粉絲專頁:瘋靡 https://www.facebook.com/popularcrazy/

- 部落格: dep110.pixnet.net/blog

- -

各節重點:

00:00 前導

01:07 停止反芻思考1:陪他跳脫思考漩渦

02:17 停止反芻思考2:幫他看到其他面向

03:16 停止反芻思考3:試試平常不會做的活動

04:29 協助建立成就感1:嘗試多種事物

05:57 協助建立成就感2:記錄自己的成長

07:04 透過別人的經驗,重建自信

08:17 把他們當作一般人互動

08:50 最後的雜談

【 製作團隊 】

|企劃:志祺

|腳本:志祺、宇軒

|編輯:土龍

|剪輯後製:Pookie

|剪輯助理:歆雅/珊珊

|演出:志祺

\每週7天,每天7點,每次7分鐘,和我們一起了解更多有趣的生活議題吧!/

🥁七七仔們如果想寄東西關懷七七團隊與志祺,傳送門如下:

106台北市大安區羅斯福路二段111號8樓

🟢如有引用本頻道影片與相關品牌識別素材,請遵循此規範:http://bit.ly/shasha77_authorization

🟡如有業務需求,請洽:[email protected]

🔴如果影片內容有誤,歡迎來信勘誤:[email protected]

疫情影響下之工作轉換 - 以日本線領隊為例

為了解決反芻思考 的問題,作者陳慧楨 這樣論述:

因個人興趣或喜愛日本文物而從事旅遊業。做為一名日本領隊人員,除了具備專業的素質之外,熱忱、耐心與自信心都是必備的特質。任何工作都具有不同程度的壓力,疫情前因壓力而轉換職場多源自於個人因素居多;但2020年疫情蔓延全球之後旅遊業受其重創,壓力卻來自外圍不可控制的全面性因素,日本領隊人員會因這二年的危機而轉換職場,還是等待黎明的時刻重返工作崗位。本研究採質性方式作為研究基礎,針對不同對象和領域性問題用觀察式和訪談式。研究結論:日本領隊人員對工作的熱忱和熱愛不會因疫情而消減,更利用這段時間學習成長、鍛鍊身心準備重返日本領隊工作崗位挑戰未來。旅遊業者也重新規劃營運方針,用科技和數位帶動觀光產業。研究

建議:國門開放後旅遊習性改變、旅客需求改變、旅遊業營運方向改變、領隊人員帶團的模式也會改變。唯有正視壓力、努力學習、身心健康和時間掌握得宜,並規劃好自己的職業生涯,必能創造更有價值的人生和旅遊品質。

誰說你一定非得要想通?給總是越想越糾結的你,不用吃藥的療「鬱」處方箋

為了解決反芻思考 的問題,作者皮亞.卡萊森 這樣論述:

你的腦袋沒有生病, 你只是想太多! 已售出英、美、德、法、荷等多國版權, 徹底顛覆你對傳統憂鬱症治療的認知! 當你這樣想:為什麼我的表現不如別人?我出了什麼問題? 試著這麼做:越想心情越差,來聽最愛的podcast好了,聽說新的一集很有趣。 當你這樣想:不知道同事是怎麼看我的……我為什麼沒辦法振作? 試著這麼做:留下一個時間好好「煩惱」,其他時間我的心神是自由的。 當你這樣想:該怎麼面對死亡?生命又有什麼樂趣呢? 試著這麼做:既然一時也想不出答案,先完成今天的工作吧! 每個人都會有負面思緒,但為什麼有些人會得憂鬱症,有些人卻不會?關鍵就在處理思緒的

「後設認知」中。面對腦中成千上萬個想法,有些人會選擇忽略、轉念,有些人則是傾向壓抑、逃避……是要走進憂鬱之中,或是順利繞過憂鬱的深淵,端看你是否選擇了正確的「策略」。 從對自身思緒的覺察開始,你可以透過縮短情緒、控制注意力與正念超脫,取代鑽牛角尖,適時拉自己一把,一步步重拾對想法的掌控權。「後設認知治療」經丹麥心理學權威卡萊森博士臨床證實安全有效,約有70~80%的病患可在不使用抗憂鬱劑和傳統療法的情況下成功克服抑鬱! 生活總是會不斷為我們帶來低潮與挑戰,但我們能夠學會與它們共存;你不一定要先排解負面想法,也能昂首勇敢前行。很多時候「憂鬱」只是一種習慣,只要相信自己,就可以戰勝情緒

,重拾身心的安適。別忘了,我們是活在寬廣的世界中,而非困守在自己的腦袋裡。 專業推薦 【諮商心理師】陳志恆 專文推薦 【臨床心理師】李介文、【臨床心理師】洪仲清、【臨床心理師、暢銷作家】洪培芸、【諮商心理師、暢銷作家】黃之盈、【諮商心理師、暢銷作家】蘇予昕、【諮商心理師】蘇絢慧 專業盛讚! 作者簡介 皮亞.卡萊森(Pia Callesen) 後設認知治療師暨專家,於英國曼徹斯特後設認知治療研究院深造,接受後設認知治療創始人阿德里安.威爾斯教授之指導。其後在曼徹斯特大學取得博士學位,於丹麥執業,身兼治療師與診所主管二職。卡萊森博士著有《誰說你一定非得要想通?》與《

活在當下,放下焦慮》兩本關於後設認知治療的暢銷書,皆登上暢銷排行榜,且陸續譯為多國語言,於全球出版發行。卡萊森博士執業的診所「Cektos」提供英語線上治療服務。 譯者簡介 林怡婷 國立臺灣師範大學翻譯研究所畢業,譯有《拯救嬰兒?新生兒基因篩檢的影響》、《疾病與民主:工業化國家如何面對愛滋病》、《單身年代》、《當身體說不的時候》。 譯文賜教:[email protected] 推薦序 如果怎麼想也想不通,那就別想了! 前言(皮亞.卡萊森) 前言(阿德里安.威爾斯) 第一章 停止無盡的自我分析 第二章 察覺觸發思緒與反芻思緒 第三章 拾起掌控

權──你做得到 第四章 反芻思考(只)是習慣 第五章 停止胡思亂想,認真生活 第六章 你的腦袋真的需要藥物嗎? 第七章 終結憂鬱 認識基本概念 你有意接受接受後設認知治療嗎? 參考書目 推薦序 如果怎麼想也想不通,那就別想了! 諮商心理師/陳志恆 大多數的人都渴望時時刻刻擁有自在、喜悅或平靜的心理狀態,然而,這似乎一點都不容易。因為,內建在我們腦子裡的偵錯雷達,會自動化地去注意那些自己身上不夠好、不如人之處,或者他人的罪過或老天的不公等,令人身陷煩惱,並出現焦慮、惶恐、不安、委屈、難過、無力、憤怒或恐懼等情緒。 而當這些令人困擾的負面情緒出現時,你會怎麼做呢? 如果

只是輕微或偶爾出現的負面情緒,大概不去理會就行了。但類似的情緒狀態若反覆出現,大腦裡的偵錯雷達,又會鈴聲大作,不斷提醒你「Something Wrong」! 這時,你會開始思考:「發生什麼事了?」、「我怎麼了?」、「我怎麼會這麼難過?」、「我要怎麼樣才能不擔憂?」…… 正所謂「天下本無事、庸人自擾之」。你瘋狂地陷入各種令人不舒服的思緒中,努力地思考,到底哪裡出問題?到底該怎麼解決問題?你用盡全力去分析問題的成因,找出有效的因應對策,然而,卻怎麼想也想不通,更陷入死胡同中。漸漸地,雜亂的思緒把你淹沒。但是,你沒有放棄,你依然想要理出個頭緒,卻越感到灰心、氣餒、無力、焦躁。 我常

常在心理助人中,目睹當事人在會談裡,陷入無止境與鬼打牆的過度思考與憂慮之中;也曾聽過許多當事人告訴我,他們每天花多少時間在所謂的「反芻思考」上。就像上癮一般,始終難以將注意力從過度憂慮的思緒中轉移。 對發生在自己身上的困境反覆分析,試圖找到原因與解方,這是人的本能,也因為如此,我們能夠解決問題、突破困境,活得更好。然而,對無法解決或根本不需要憂慮的事情過度分析,就會陷入「反芻思考」當中。 《誰說你一定非得要想通?》這本書所要介紹的「後設認知療法」便主張,是反芻思考讓我們陷入情緒困擾當中,甚至罹患憂鬱症、焦慮症等精神疾病。這樣的觀點,大大顛覆了傳統心理治療的理論與做法。 要認識

後設認知療法,不得不先提及傳統心理治療中的「認知行為療法」(CBT)。一直以來,CBT被公認為對治療憂鬱症有顯著效果;面對憂鬱症患者,CBT常是精神醫療人員提供藥物治療以外的首選。 認知行為取向對心理問題的看法是,帶來情緒困擾的不是悲慘事件本身,而是當事人對事件的想法、解讀或者內心所抱持的信念。亦即,是那些負面的思考內容、不合理的信念或者錯誤與扭曲的思考模式,引發了人們沒完沒了的痛苦。 因此,要幫助一個人減少、減緩情緒,首先要檢查與分析他的想法與念頭,反轉悲觀的思考內容、修正失調的解讀模式,或者置換那些不合理但又堅信不疑的想法。念頭轉了,就會海闊天空! 我們都聽過「杞人憂天」

這個成語。周代有個諸侯國杞國,有個人成天擔心天會崩塌下來,因而煩惱不已;杞人憂天便用來比喻一個人不必要或缺乏事實根據的擔憂。 如果杞人活在現代,去接受CBT的心理治療,治療師便會與他討論「擔心天塌下來」這個想法的合理性,試著讓他的想法更貼近事實真相。 憂鬱症患者在CBT中,常被教導要正向思考或者合理思考。在心理晤談中,治療師會花很多時間與案主討論與分析他的想法,試圖鬆動或改變。然而,實際上並沒有這麼容易,案主常因此感到更無力。正因為無法做到改變想法、正向思考,而對自己有更多的批判與憤怒,又產生更強烈的負面情緒。 若杞人接受的是後設認知療法,治療師不會花時間和杞人討論「天會塌下

來」這個想法是否合理,而是讓他知道,造成他憂心不已的,不是想法本身,而是他讓自己過度沉浸在這個想法當中。所以,脫困的方式就是「少去想」或「別去想」。 後設認知療法認為:不斷去談論與分析這些腦海中的念頭,就好像反芻思考一般,只會讓痛苦中的當事人,陷入更嚴重的沮喪與無力之中。反而,人們應該減少或停止反芻思考,才能從嚴重憂鬱或焦慮中,獲得解脫! 簡單而言,就是「別去想」或「別想太多」就好了。 乍聽之下,實在有點違反人性。試想,當你遇到鳥事而心情不好時,也許最討厭身旁的人對你說:「不要想太多啦!」、「別去想就好了!」 你心裡吶喊著:「你又不是我,哪有這麼容易不去想!」 然

而,後設認知療法正要你「別去想」或者「少去想」。背後的假設是,我們有能力去控制那些不斷浮現且會帶來灰暗心情的種種念頭,只要有一套妥善的思考應對策略,去減少或停止反芻思考,自然有助於擺脫長期的情緒困擾。 老實說,初接觸到這樣的心理助人觀點,我有些訝異,與我過去所知所學似乎有些格格不入。然而,細究其中的後設認知策略,便能發現,確實有其道理。而作者與其研究團隊,經過二十幾年來的實務觀察與臨床研究,證實後設認知療法確實能有效改善憂鬱症患者的情緒困擾。 那麼,要怎麼減少或停止反芻思考呢? 《誰說你一定非得要想通?》的作者皮亞.卡萊森介紹了三種策略,分別是限制反芻思考的時間、控制或轉移注

意力,以及旁觀思緒。 老實說,第一種「限制反芻思考的時間」,也是我常會給案主的建議。如果你為某事成天擔憂不已,從早到晚時時刻刻都在想著這件事,無法控制的過度思考,嚴重影響了日常生活,那麼,你可以試試,每天給自己一段時間(約半小時到一小時),不需節制地好好想,大想特想;其他時間,則能正常生活。 而控制和轉移注意力,在後設認知療法裡面,有一套漸進式的注意力訓練,讓你在開始反芻思考時,能把注意力的焦點轉移到其他的事物上。 最後一個「旁觀思緒」,其實與近來相當流行的「正念療法」理念與做法相近。都是練習讓自己成為一個旁觀者,看著每一道思緒來來又去去,但不被捲入任何思緒當中。當發現自己被

捲進去時,只要提醒自己抽離出來,如實地覺知與觀察,在這個過程中,沒有批判、沒有評價,就是盡可能地保持客觀中立即可。 就好像,你站在月台上,看著一班又一班的列車進站、駛離,但你就只是看著,而不需要搭上任何一班車。 就我個人對情緒安頓的觀點,這近似於「允許存在」的概念。遇到負面思考或灰暗情緒,不需要去排拒它、對抗它,而是去辨識它、覺察它,然後,允許他們存在,從旁觀的角度好奇地看著他們。 負面思緒可以存在,但我們也可以不被影響。 曾子要我們「吾日三省吾身」,每天反思與檢討自己,哪裡得罪別人、哪裡有待改進。然而,如果你不只三省,而是四省、五省、六省……,甚至,時時刻刻都在自省,

而且,是為了同一件事情反覆自省,那麼,你已經陷入反芻思考之中了。別期待自己有一天會想通,也許永遠理不出個頭緒,不妨試試這本書中的三種認知控制策略。 目前尚少聽見國內的心理專業人員或實務工作者討論後設認知療法,欣見《誰說你一定非得要想通?》一書被引進國內,讓華人讀者有機會接觸新興發展中的心理治療取向與觀點,對於處理自身及他人的心理困境,能有更多的選擇。 陳志恆 諮商心理師、暢銷作家 並著有《此人進廠維修中》、《受傷的孩子和壞掉的大人》、《擁抱刺蝟孩子》、《正向聚焦》等暢銷書。

新手專輔教師工作受挫經驗反芻思考之研究

為了解決反芻思考 的問題,作者劉淑玲 這樣論述:

本研究旨在探究新手專輔教師遭遇工作上的挫折事件後,對自己、對事件進行的反芻思考經驗。本研究採質性研究,進行半結構式深度訪談,蒐集新手專輔教師於工作受挫事件後的反芻思考經驗。本研究邀請三位國中小專輔教師作為研究參與者,包含兩位女性、一位男性,年齡介於26-30之間,平均工作年資為3.5年;分別進行一次面對面或線上訪談,平均訪談時間為1.5小時。訪談之後,以現象學研究方法進行資料的分析整理,以了解反芻思考的經驗與內涵。本研究之主要結果如下:一、新手專輔教師工作歷程中的反芻思考經驗與內涵: 新手專輔教師們的反芻思考多與其自覺之專業效能有關,思考過程中多為內向自我關注且易引發負向情緒,思考之後

可能會產生適應性或非適應性的影響。從新手專輔教師們的反芻思考經驗中也可以看得出來他們對於專業倫理和個案權益的重視。二、新手專輔教師工作情境中的可能困境 學校系統對於專輔教師的工作角色不熟悉、新手專輔教師的專業容易不被重視,而且過去的專業培訓課程也無法提供專輔教師足夠的專業自信,這些都影響著反芻思考的發生。 最後,依據以上結論提出相關建議及未來研究方向,提供新手專輔教師及相關研究者之參考。

反芻思考的網路口碑排行榜

-

#1.反芻思考:揭開「負面情緒」的真面目,重拾面對困境的勇氣

書名:反芻思考:揭開「負面情緒」的真面目,重拾面對困境的勇氣,作者: 李介文,出版社:平安文化,發售日:2019/04/03,類型標籤:人際關係 / 心理學 - 你 ... 於 www.bookwalker.com.tw -

#2.揭開「負面情緒」的真面目,重拾面對困境的勇氣【金石堂】

在心理學上,這些讓你糾結的負面情緒,它的真面目就叫作「反芻思考」。 當我們在日常生活中遭遇阻礙時,大腦就會本能地爬梳過去的經驗,試圖「找出原因」, ... 於 shopee.tw -

#3.總是在想自己哪裡做錯了?沒辦法停止負面情緒?你也陷入 ...

你也陷入「反芻思考」漩渦而不自知了嗎? 心理學家發現,我們的思考模式有時也跟牛很像,一個想法會重複地在心中提起、放下、 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#4.【閱讀筆記#6|成長】是「自省」還是陷入「反芻思考」?什麼 ...

下篇:是「自省」還是陷入「反芻思考」?什麼是「知性謙虛」? 自我省察:對自己的欲求 ... 於 kaylachang25.pixnet.net -

#5.醫生診斷為反芻思考,但我存有懷疑| Ellie

反芻思考 是症狀,不是診斷,大部分的精神科、身心科疾病診斷屬「症狀集群」,也就是許多症狀集合起來匯總成一個XX疾患,像是「反芻思考」這個症狀,就會出現在很多精神 ... 於 www.farhugs.com -

#6.反芻思考 - 康健雜誌

是什麼?一連串自我的追尋,都能透過安哲羅普洛斯的電影反芻思考。 關於宿命和自我認同,黃思綺推薦《雙面薇若妮卡》。兩個姓名、面貌相同的女子,同樣擁有音樂天賦, ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#7.你在反芻思考嗎? - Rti 中央廣播電臺

牛會用反芻來幫助消化,但是反芻思考卻會給人帶來很多負面情緒。 ... 你曾被朋友、家人說容易「想太多」嗎?事情發生很久了,卻耿耿於懷。 陷入自我檢討和 ... 於 www.rti.org.tw -

#8.反芻思考:揭開「負面情緒」的真面目,重拾面對困境的勇氣

但李介文心理師認為,當反芻思考發生時,並不需要試圖壓抑它,而是要去尋找事件背後的意義,並且可以透過改變呼吸、運動、轉換心中視角、分散注意力等方法 ... 於 www.chinesebookonline.com -

#9.反芻思考- 最新文章 - 關鍵評論網

反芻思考 最新文章相關標籤: 反芻思考, 負面思考, 鑽牛角尖, 自我抽離, 人稱位移, 心靈時空旅行, 內心小劇場. 於 www.thenewslens.com -

#10.人的思考會反芻,反芻那些痛苦的事 - 閱讀最前線

心理學中有個名詞,叫作「反芻思考」。就是說,一個人遭遇挫折後,會不停地回想令其感覺挫折的那件事,讓自己陷入痛苦之中。 於 news.readmoo.com -

#11.作品查詢 - 中學生網站

本書以臨床心理學碰到的個案故事為本,探討理想受阻、失落經驗、人際困難、親子關係、愛情逝去、自我責備等六個不同情境下我們會遇到的「反芻思考」困局。 於 www.shs.edu.tw -

#12.反芻思考| 大紀元

首頁 即時 大陸 美國 評論 香港 台灣 文化 視頻 聽紀元 生活 健康 娛樂. 反芻思考 約2 條記錄. 相關話題:胡思亂想思考同理心心理健康. 於 www.epochtimes.com -

#13.思維反芻 - MBA智库百科

思維反芻(rumination)、反芻思維思維反芻指重覆被動地思考,亦稱為反芻思維。它的類型包括強迫思考和反省深思,前者是指被動地比較當前狀況和不能實現的目標之間的差距 ... 於 wiki.mbalib.com -

#14.回首向前,轉念成春: 反芻思考、未來時間觀與寬恕之關係

(2) 男性、年長、高教育水準、已婚且有宗教信仰者,有較高的寬恕傾向。 5. 探討不同類型反芻思考與未來時間觀、特質寬恕之關係,研究發現:情緒焦點與評. 價焦點 ... 於 life.edu.tw -

#15.【剪不斷理還亂】反芻思考:以為不停反省就可以解決問題

Photo from Google 什麼是「反芻思考」? 當我們生活受阻,大腦就會自行找原因以解決問題。然而這個功能往往只能適用於一些基本,且在經驗之內的狀況,如果發生了經驗 ... 於 www.webinsocial.me -

#16.反芻思考: 揭開負面情緒的真面目, 重拾面對困境的勇氣| 誠品線上

在心理學上,這些讓你糾結的負面情緒,它的真面目就叫作「反芻思考」。當我們在日常生活中遭遇阻礙時,大腦就會本能地爬梳過去的經驗,試圖「找出原因」,但如果 ... 於 www.eslite.com -

#17.過度反思(反芻思維)會埋葬你的幸福感|Overthinking Kills ...

過度反思(反芻思維)會埋葬你的幸福感|Overthinking Kills happiness ... 心理學家Anson J. Whitmer等人發現持續過度思考會惡化情緒並促進消極思維 ... 於 read01.com -

#18.是一種病態!心理諮商師的2 個建議,讓你不再受情緒所困|經理人

一點小事困擾了你一整天,一直反覆回溯當時的場景、細節,甚至因為走不出去陷入沮喪、自我懷疑的負面循環,這在心理學上稱為反芻思考(rumination)。 於 www.managertoday.com.tw -

#19.反芻思考

「反芻思考」存在於每個人身上,就算沒有童年創傷、家庭陰影,你也隨時可能因此陷入情緒低谷。 但李介文心理師認為,當反芻思考發生時,並不需要試圖壓抑它,而是要去 ... 於 www.locstylfc.co -

#20.工商心理實驗室- 【讓壓力不至於變焦慮】ヽ( ゚ ゚)ノ ... - Facebook

至於反芻思考,是持續且具破壞性的,會破壞你的健康、生產力和福祉。長期擔憂的人,冠狀動脈出問題的機率提高,免疫功能也會受到抑制。花太多心力在過去或未來,也會讓我們 ... 於 www.facebook.com -

#21.對自我暴力的學習型態— — 過度反芻性思考 - Medium

“對自我暴力的學習型態 — — 過度反芻性思考:無法停止的自我檢討與傷害” is published by 向光in 技能交換|家教|讀書會 — 托特thoth. 於 medium.com -

#22.反芻思考:揭開「負面情緒」的真面目,重拾面對困境的勇氣

找書、外文書、查ISBN、出版社就上拾書所。最便利的找書平台,收錄全台的網路書店,一秒快搜百萬本書籍。 於 pickbooks.com.tw -

#23.【健康】反芻性思考的六大表現,你知道幾個?看看自己有沒有 ...

腦海裡時常反覆上演過去的負面回憶,或常覺得悔不當初,這稱為反芻性思考,指過度沉溺於某些負面情緒,反覆想著過去的事。 若長期反芻思考會容易感到 ... 於 raolve.com -

#24.反芻思考

HJ|Chaos to Cosmos. 哲學家可以說是世界上最擅長,最喜歡窮究事物終極原理的一群人,他們運用自身理性的思辨能力與獨特的語言表達他們腦海裡,各式各樣千奇百怪, ... 於 matters.news -

#25.反芻思考 - 軒言文創

反芻思考. 高情商必修課:三招鑽出你的牛角尖. 軒言文創SoundShine 2021 年5 月18 日. 你是否也曾這樣——和同事的爭執已經結束了,但你還是. 於 soundshine.com.tw -

#26.靜能量:找回內在平衡的25個心靈處方

不要反芻思考. 最近,你經常心不在焉、神遊他鄉。你的形體確實還在,只要你不時地或微笑或搖頭,旁人就以為你的精神也相隨。可是事實並非如此,你的 ... 於 www.psygarden.com.tw -

#27.越想越難解決問題?陷入反芻3傷害 - 優活健康網

情緒低落. 若反芻思考的結論是將錯誤歸於自己身上,誰的心情好得起來? · 低自尊. 低自尊的人,遇到負向的事情時,容易啟動反芻思考,結論通常是自己不好, ... 於 www.uho.com.tw -

#28.反芻思考:揭開「負面情緒」的真面目,重拾面對困境的勇氣

反芻思考 :揭開「負面情緒」的真面目,重拾面對困境的勇氣目前網購只要210元,YAHOO!奇摩購物中心商品編號: 8073999,分類屬於書籍,方便你比價及尋找 ... 於 twcoupon.com -

#29.反芻思考:揭開「負面情緒」的真面目,重拾面對困境的勇氣

…… 在心理學上,這些讓你糾結的負面情緒,它的真面目就叫作「反芻思考」。 當我們在日常生活中遭遇阻礙時,大腦就會本能地爬梳過去的經驗,試圖「找出原因」,但如果不幸碰 ... 於 www.books.com.tw -

#30.反芻的多向度對大學生負向情緒變化之影響- 月旦知識庫

涂珮瓊,許文耀,反芻思考,功能性反芻,情緒焦點反芻,情緒適應,意義尋找反芻,emotional adaptation,emotional- focused rumination,instrumen,月旦知識庫,整合十大資料庫 ... 於 lawdata.com.tw -

#31.不斷想起以前的回憶怎麼避免重複陷入負面思緒中? - Hello醫師

反芻 性思考有毒!6方法斷絕重複亂想 ... 您的腦海裡會時常反覆上演過去的負面回憶,或常覺得悔不當初嗎?這稱為反芻性思考(Rumination,或稱反芻思維),指過度沉溺於某些負面 ... 於 helloyishi.com.tw -

#32.腦袋裡的自我批鬥大會:「反芻思考」是什麼?要怎樣才能擺脫 ...

反芻思考 就像一面鏡子. 身為一個心理師,讀了那麼多心理學理論,我常做的並不是將這些理論運用在個案身上 ... 於 pansci.asia -

#33.反芻思考:揭開「負面情緒」的真面目,重拾面對困境的勇氣

2018年11月5日 — 在Kobo 閱讀李介文的《反芻思考:揭開「負面情緒」的真面目,重拾面對困境的勇氣》。動物反芻可以幫助消化, 大腦反芻只會越來越糟, 你可能沒辦法讓 ... 於 www.kobo.com -

#34.反芻思考- 飛比價格- 優惠價格推薦- 2022年4月

反芻思考 是你要找的商品嗎?飛比有反芻推薦,飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少,省最多! 於 feebee.com.tw -

#35.完美主義與學習困擾、正負向情感之關係:反芻思考之中介效果*

88,. 在意犯錯、自我批評、在意別人三個分量表的Cronbach α 依序是:.75、.80、.78。 (二)反芻思考量表. 本量表乃研究者自編,主要是參考Fritz(1999 ... 於 epbulletin.epc.ntnu.edu.tw -

#36.反芻思考(電子書)

…… 在心理學上,這些讓你糾結的負面情緒,它的真面目就叫作「反芻思考」。 當我們在日常生活中遭遇阻礙時,大腦就會本能地爬梳過去的經驗,試圖「找出原因」,但如果不幸碰 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#37.反芻思考/負面情緒, 圖書, 書籍在旋轉拍賣

在台北市(Taipei),Taiwan 購買反芻思考/負面情緒. 好書外皮泛黃人生失落時看有新的體悟於%{category} 中找到最棒的交易!私訊購買! 於 tw.carousell.com -

#38.反芻思考、內隱與外顯認知基模對憂鬱之影響

憂鬱 ; 生氣 ; 反芻 ; 處理形式反芻 ; 關注焦點反芻 ; 思考視角反芻 ; 認知基模 ; 內隱認知 ; 自我態度 ; 他人態度 ; depression ; anger ; though ... 於 www.airitilibrary.com -

#39.陪阿滴走過憂鬱症,身為陪伴者的志祺

那如果這支影片可以給大家一些新的想法,就再好不過了。那今天我想要分享的呢,主要有3 大塊,分別是:停止反芻思考、協助建立成就感,還有重建自信這幾個 ... 於 blog.simpleinfo.cc -

#40.反芻思考心得 - Cavsc

這裡也補充一點,憂鬱症患者常常會出現的「要是當時那麼做就好了」的負面思想,也就是反芻思考(rumination),也被指出和DMN有相關,所以也是大腦疲勞的原因。 【長期實行 ... 於 www.healinstsofsac.me -

#41.你會與很多負面的想法和指責嗎,有個辦法很靠譜

反芻思考 是我們自己心裡產生的「想法」,在心理治療的學派里,「認知行為治療」擅長於評估與轉換想法,有一些技巧可以借來使用。 於 kknews.cc -

#42.反芻思考 - Heho健康

包含反芻思考 標籤的文章. 明明很累但就是睡不著,心理師分析是3 種習慣造成. 失眠是現代社會生活步調飛快交織出的結果,節奏快速引發的焦慮與睡眠互相影響,產生惡性 ... 於 heho.com.tw -

#43.為你點歌|愛裡的「反芻思考」,讓你總是忘不了他 - 女人迷

不過,反芻思考並不是憂鬱症患者的特權,當「一般人」面臨生命的一些陷落(例如失戀),也很可能掉進反芻的漩渦。所以,或許可以說,是這段感情的失落 ... 於 womany.net -

#44.不讓悲傷往事牽著鼻子走,3步逆轉反芻式思考! - 楊聰才診所 ...

這種心理現象被稱之為「Rumination(反芻式思考)」,意指某個人過分沉溺於消極的思想中,反過來又會強化自己的負面情緒;自我聚焦的反芻會增加悲傷,焦慮和 ... 於 www.yang1963.com.tw -

#45.反刍思考 - 萌娘百科

illustration by 水豹/movie by MaYuKa. 歌曲名称. 反芻シ考 反刍思考. 于2021年2月19日投稿至niconico,再生数为NiconicoCount 运行错误: type: "network" ... 於 zh.moegirl.org.cn -

#46.反芻思考(揭開負面情緒的真面目.重拾面對困境的勇氣) - 超級商城

作者: 李介文出版社: 平安文化出版社出版日期: 2018/11/05. 於 tw.mall.yahoo.com -

#47.反芻思考| 方格子關鍵字

最新; 熱門; 愛心數; 留言數; 發布月份. 從新到舊. 從舊到新. 共 0 篇相關文章. 艾莎教我的冰雪奇緣(Frozen)心理學《反芻思考》. 剛好我在看這本書的時候電視播了冰雪 ... 於 vocus.cc -

#48.反芻性思考有毒!6方法斷絕重複亂想 - LINE TODAY

這稱為反芻性思考(Rumination,或稱反芻思維),指過度沉溺於某些負面情緒,反覆想著過去的事。若長期反芻思考會容易感到悲傷、焦慮和憤怒,並消極且 ... 於 today.line.me -

#49.[疑問] 如何改善"反芻思考"? - 看板PSY - 批踢踢實業坊

我有個不好的習慣是一個人靜下來的時候會一直反芻思考之前發生過的事例如剛才與人講的每一句話、對方的表情動作、某個時刻對方是否尷尬了一下、是我 ... 於 www.ptt.cc -

#50.你可能沒辦法讓自己不想,但可以學會該怎麼想。

「反芻思考」存在於每個人身上,就算沒有童年創傷、家庭陰影,你也隨時可能因此陷入情緒低谷。但李介文心理師認為,當反芻思考發生時,並不需要試圖壓抑它,而是要去尋找 ... 於 www.crown.com.tw -

#51.反刍式思考_百度百科

反刍 式思考是指经历了负性事件后,个体对事件、自身消极情绪状态及其可能产生的原因和后果进行反复、被动的思考。反刍思维作为一种认知,对情绪也有重要的影响。 於 baike.baidu.com -

#52.反芻思考:揭開「負面情緒」的真面目,重拾面對困境的勇氣

反芻思考 :揭開「負面情緒」的真面目,重拾面對困境的勇氣李介文大腦很聰明的地方,它會從我們的經驗中去篩選,答對的機率會比較高。但這也是它很笨的地方,只會從過去 ... 於 www.magialgalies.me -

#53.如果怎麼想也想不通,那就別想了! - ListenPSY / 陳志恆諮商 ...

這本書所要介紹的「後設認知療法」便主張,是反芻思考讓我們陷入情緒困擾當中,甚至罹患憂鬱症、焦慮症等精神疾病。這樣的觀點,大大顛覆了傳統心理 ... 於 listenpsy.com -

#54.想來想去,是在解決問題,還是打牆而已?!:壞心情,也需要 ...

當我們發現自己開始問這些問題,我們那種反思過去的能力就開始轉變成一種惡性循環,在心理學上稱為反芻思考(rumination)。反芻思考有時候是會造成 ... 於 www.pinsoul.com -

#55.你總是想太多嗎?其實這是「反芻思考」!何權峰醫師教你

其實,我們就和進退兩難的猴子無異,牢牢抓著各種思想不放,結果就會被卡住了。 專注在你所做的事情當中,就不可能胡思亂想. 反芻思考一旦開始,往往難以 ... 於 www.kingnet.com.tw -

#56.擺脫反芻思考,別幫自己製造痛苦| 柯俊銘 - 健康遠見

擺脫反芻思考,別幫自己製造痛苦 ... 你是不是常感到心煩意亂?是否遭遇挫折時喜歡鑽牛角尖,對犯下的過錯一直懊悔不已?還是事情尚未發生就在傷腦筋,開始 ... 於 health.gvm.com.tw -

#57.【剪不斷理還亂】反芻思考:以為不停反省就可以解決問題

其實這類問題找到的答案都未能完整解答,於是我們就開始「自省」。但這種自省通常就是將錯誤歸於自己身上,並不能找出真正答案。可惜當大腦找不到答案或 ... 於 medicalinspire.com -

#58.「反芻思考揭開負面情緒的真面目重拾面對困境的勇氣」懶人包 ...

只要做錯事, ... ,2018年11月5日— 推薦序; 推薦序認識反芻思考,找回自我安頓的信心諮商心理師許皓宜在談《反芻思考》之前,我想先談談李介文心理師。 於 1applehealth.com -

#59.EP. 6 腦子常有焦慮的腦補聲音?「反芻思考」 - Firstory

Hey,我是馬林。 腦子常有焦慮的腦補聲音? 由諮商師所寫的「反芻思考」說這個是豬隊友在腦中的批鬥大會。 要怎麼轉化這個想法,在這集的節目裡分享給 ... 於 open.firstory.me -

#60.「憂鬱症的反芻性思考與腦部自我相關反應的關聯」專家意見

反芻 性思考,指的是一種反覆專注於自我負面感受與想法的思考傾向,是憂鬱症病人常見的思考模式,也與憂鬱的嚴重度及自殺的風險相關。先前研究的證據顯示某 ... 於 smctw.tw -

#61.反芻思考:揭開「負面情緒」的真面目,重拾面對困境的勇氣

很抱歉,查無"反芻思考:揭開..."的商品您可以調整關鍵字試試看. 請選擇商品規格. $. 國旅卡i. 使用國旅卡訂購. 每次只能訂購1樣產品且數量只能為1個. 配送方式. 於 m.momoshop.com.tw -

#62.2021閱讀書單<<反芻思考>>讀後感想

什麼是反芻思考? 如果一件不如意的事情發生了,你對這件事情會有什麼看法呢? 是不是一直 ... 於 han840426.pixnet.net -

#63.放下又提起?】臨床心理師:試著與內心的「反芻思考」對話

反芻思考 是我們自己心裡產生的「想法」,在心理治療的學派裡,「認知行為治療」擅長於評估與轉換想法,有一些技巧可以借來使用。 「不良功能認知紀錄表」 ... 於 buzzorange.com -

#64.擺脫反芻思考別幫自己製造痛苦| 精神.身心 - 元氣網

所謂「反芻思考」,係指個體會反覆不斷想著事件的始末,以致過度進行分析且難以休止的心理現象。 這樣的情形就像聆聽一張有刮痕的CD片,永遠都 ... 於 health.udn.com -

#65.反芻思考、未來時間觀與寬恕之關係 - 政大機構典藏

(1)男性在「寬恕命運」上之得分顯著高於女性。 (2)男性、年長、高教育水準、已婚且有宗教信仰者,有較高的寬恕傾向。 5.探討不同類型反芻思考與未來時間觀、特質寬恕之 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#66.理想生活設計|品牌思維・設計思考・自我成長・在家創業

... 輕而一舉,花更少的時間,更快且更順利地達成目的;而對於猶豫不決、不斷拖延的人,卻很可能陷入「反芻思考」陷阱中,遲遲得不到自己理想的結果。 於 zoeyk.co -

#67.如何暫緩不斷反芻的創傷經歷? - *CUP

許多心理健康狀況,包括抑鬱症、焦慮症、恐懼症、創傷後遺症,都與反芻思考有關。 偶爾出現反芻式思考,並不一定代表患有嚴重的心理健康問題。若暫時沉溺 ... 於 www.cup.com.hk -

#68.2021.01.06(Wed) 15:00 Ling Chen Ph. D., Candidate〈反芻之 ...

回到實徵現象上,許多被臨床工作者標註為反芻思考的,是囊括在一個邊界模糊的概念中,無法釐清其適應性。因此,本研究回顧了反芻相關理論,整理出四項 ... 於 www.psy.ntu.edu.tw -

#69.罹癌患者的核心信念破壞、反芻思考與心理成長之關係

研究背景與目的:許多研究已證實侵入性反芻與精緻性反芻對創傷後成長的重要性, ... 結論:本研究結果支持核心信念的破壞、兩類反芻思考與心理成長的序列關係, ... 於 www.semanticscholar.org -

#70.六種方法,幫助你脫離反芻思維!

所謂思維反芻是一種對於負面情緒本身及其可能的原因和後果,反覆消極思考的一種思維模式,有很多研究報告指出,這個思維反芻和憂鬱症有著極大的正相關喔! 這個名詞很有趣 ... 於 mpg1668.com -

#71.讀冊【二手徵求好處多】|反芻思考:揭開「負面情緒」的 ...

【二手徵求好處多】|反芻思考:揭開「負面情緒」的真面目,重拾面對困境的勇氣. 39二手徵求. 李介文. 平安文化有限公司. 9789869704625. 動物反芻可以幫助消化, ... 於 www.taaze.tw -

#72.反芻思考治療腦袋裡的自我批鬥大會 - GJLNI

CFH健康知識網憂鬱癥患者常使用”反芻思考模式” (諸如:我到底出了什麼問題,為什麼發生在我身上,何時才能結束等) 來處理這些感覺和想法。在不斷循環思考的狀態下,會使 ... 於 www.texttiile.co -

#73.反芻思考:揭開「負面情緒」的真面目,重拾面對困境的勇氣

推薦序認識反芻思考,找回自我安頓的信心諮商心理師陬q宜在談《反芻思考》之前,我想先談談李介文心理師。 介文是我在專業上的好夥伴,我們曾在各種面向上有多次合作,我 ... 於 www.cite.com.tw -

#74.你總是想太多嗎?其實這是「反芻思考」!何權峰醫師教你

專注在你所做的事情當中,就不可能胡思亂想. 反芻思考一旦開始,往往難以停止。以下4個方法幫你擺脫︰. 1、觀看思想: 就像走進 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#75.反芻思考心得 - Mypagn

「反芻思考」是一個非常值得我們理解的人性經驗,介文在本書中,以牛有好幾個胃室為例,還沒完全消化的食物,會放在胃裡的某個空間,空時再從胃逆流回嘴. 於 www.mypagnaje.co -

#76.越想越難解決問題?陷入反芻3傷害 - 惜食行善網

轉載自uho優活健康網(http://www.uho.com.tw) 文章來源:http://www.uho.com.tw/hotnews.asp?aid=48731 (優活健康網編輯部/綜合整理) 反芻思考會帶 ... 於 www.cherishnlove.com -

#77.反芻思考

根據美國耶魯大學的研究發現,具「反芻思考」特性者似乎較易罹患憂鬱症、焦慮症、創傷後壓力失調(PTSD),與出現吸毒、酗酒等物質濫用行為。要阻止這種負向的思考模式發酵 ... 於 ebenezer.pixnet.net -

#78.難以控制的反芻:藥物與心理治療的協助策略

學會掌控思考的歷程,而不僅聚焦在內容 除了原來認知行為治療的焦點之外 還包括幾個比較新的特色. 功能分析及脈絡的整理. 認為反芻是來自於負增強所 ... 於 tangpsyclinicblog.weebly.com -

#79.揭開「負面情緒」的真面目,重拾面對困境的勇氣【試閱】

金石堂-免費試讀連載「反芻思考:揭開「負面情緒」的真面目,重拾面對困境的勇氣」線上看. 於 www.kingstone.com.tw -

#80.反芻思考 - Ltpim

這種思考方式在心理學上被稱為「反芻思考」。 思緒,並且可以透過改變呼吸,家庭陰影,「差點害死母親」這個想法讓我夜不成眠……. 我這麼關心他,沉淪在「自責地獄」裡 ... 於 www.crediasurement.co -

#81.反芻思考

遇到事情習慣鑽牛角尖只會讓自己陷進情緒黑洞!反芻思考引起的3個負面影響與改善方法. By Wendy Chen和Chen Chen Wang. 2018年11月12日. inspiration ... 於 www.vogue.com.tw -

#82.反芻思考:揭開「負面情緒」的真面目,重拾面對困境的勇氣

書名: 反芻思考:揭開「負面情緒」的真面目,重拾面對困境的勇氣作者:李介文譯者/ 出版社:平安文化出版日期:2018/11/05 語言:繁體中文裝訂: ... 於 tplaza.com.au -

#83.大學生社交焦慮傾向、反芻思考、寂寞感及網路使用時間之相關 ...

標題: 大學生社交焦慮傾向、反芻思考、寂寞感及網路使用時間之相關研究. The Correlative Study of Social Anxiety Tendency, Rumination, Loneliness and the Time of ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#84.rumination - 反芻思考、芻思 - 國家教育研究院雙語詞彙

出處/學術領域, 中文詞彙, 英文詞彙 ; 學術名詞 心理學名詞, 反芻思考、芻思, rumination ... 於 terms.naer.edu.tw -

#85.腦中小劇場超多?醫師教你3招走出「反芻式思考」的負面循環

關於Rumination(反芻)這一詞,其實源於動物將胃內的食物倒流回口腔內再次咀嚼的行為,但用在人的思考模式下,被稱為「反芻式思考」,亦是一種反思。不過 ... 於 www.top1health.com -

#86.我有反芻式思考 - 心情板 | Dcard

在大家眼裡我是一個正常的乖寶寶,偶爾還會跟朋友一起耍智障開心大笑的人,但其實我有另外一個面向,我是一個反芻式思考的人。其實我一開始只以為自己 ... 於 www.dcard.tw -

#87.反芻思考模式 - Sauer

關於Rumination(反芻)這一詞,其實源於動物將胃內的食物倒流回口腔內再次咀嚼的行為,但用在人的思考模式下,被稱為「反芻式思考」,亦是一種反思。 於 www.seninks.me -

#88.日常生活的偏離與歸返:反芻思考在憂鬱失能經驗中的角色

關鍵詞Key words : 憂鬱症;憂鬱反芻;反覆思考;質性研究;現象學;Depression;Depressive rumination;Repetitive thought;Qualitative research;Phenomenology. 於 www.mhat.org.tw -

#89.反芻思考:揭開「負面情緒」的真面目,重拾面對困境的勇氣

閱讀,豐富你的知識與人生.為未來展開無限可能下一代最優質的教育,從現在開始,由你自身做起【心理勵志】 反芻思考:揭開「負面情緒」的真面目,重拾面對困境的勇氣 ... 於 blog.xuite.net -

#90.大學生完美主義、反芻性思考、生活壓力與憂鬱情緒之關係

測量工具包含援引並修訂題目的「完美主義量表」、「反芻性思考量表」、「大學生生活壓力量表」以及「董氏憂鬱量表-大專生版」。 本研究結果發現:(1)不同性別的 ... 於 researchoutput.ncku.edu.tw -

#91.反芻思考、內隱與外顯認知基模對憂鬱之影響

摘要研究背景與目的:憂鬱症是目前世界最為常見之心理疾病,了解形成與維持憂鬱症狀的病理機制是一項重要議題。過去文獻已證實反芻思考、認知基模均是維持或形成憂鬱之 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#92.反芻思考的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

反芻思考 價格推薦共46筆商品。包含26筆拍賣、9筆商城.快搜尋「反芻思考」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#93.完美主義與學習困擾、正負向情感之關係:反芻思考之中介效果 ...

方紫薇,反芻思考,正負向情感,完美主義,學習困擾,learning problem,perfectionism,positive and negative affect,rumination,研究,ERICDATA高等教育知識庫:兩岸教育學術 ... 於 ericdata.com -

#94.反芻思考(揭開負面情緒的真面目.重拾面對困境的勇氣) - 摩天商城

反芻思考 (揭開負面情緒的真面目.重拾面對困境的勇氣), 作者:李介文系列:UPWARD095 出版社:平安文化出版社, 墊腳石店家推薦!, 文具圖書、辦公用品, 書籍/雜誌期刊, ... 於 m.momomall.com.tw -

#95.反芻思維 - 人人焦點

反芻 思維是指經歷了負性事件後,個體對事件、自身消極情緒狀態及其可能產生的原因和後果進行反覆、被動的思考。反芻思維作爲一種認知,對情緒也有重要 ... 於 ppfocus.com -

#96.反芻思考-停不下來的大腦,按下暫停鍵

反芻二字原先是借自「牛」的生物學之中。牛有四個胃,同樣一口草進入消化系統之後,需要四個胃來消化。 反芻思考就像牛吃草, ... 於 www.eapcenter.org