署名注音的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦魯迅寫的 魯迅 雜文全集:《偽自由書》《准風月談》《花邊文學》 和魯迅的 魯迅 雜文全集:《華蓋集》《華蓋集續編》《而已集》都 可以從中找到所需的評價。

另外網站200字作文(注音版)(新版) - 第 208 頁 - Google 圖書結果也說明:在日常生活、學習中,往往需要和不在一起的親友、同學等進行聯分構成寫書信,要注意下面幾條:書信一般由稱呼、問候、正文、結尾、署名、日期、信封等七個部 1 稱呼要頂格 ...

這兩本書分別來自好優文化 和好優文化所出版 。

輔仁大學 中國文學系 李添富所指導 李峰銘的 《合併字學篇韻便覽》音系研究 (2016),提出署名注音關鍵因素是什麼,來自於便覽、合篇、合韻、圖經、領率譜。

而第二篇論文中國文化大學 中國文學系 劉兆祐所指導 黃世豪的 清代《古文尚書》辨偽發展之研究 (2013),提出因為有 古文尚書、梅賾、閻若璩、毛奇齡、程廷祚、惠棟、今文學派的重點而找出了 署名注音的解答。

最後網站iPad Airを購入 - Apple(日本)則補充:iPad Airを最大限に活用しよう。 Apple Pencilがあれば、絵を描いたり、メモを取ったり、書類に署名を加えられます。キーボードを使えば ...

魯迅 雜文全集:《偽自由書》《准風月談》《花邊文學》

為了解決署名注音 的問題,作者魯迅 這樣論述:

當遭遇壓迫,有誰發一句質問、提一句抗議? 當有人反抗,卻有些人還笑罵他們。 在「他們」的輓聯上,說是「遺臭萬年」。 本書收錄一九三三年出版的《偽自由書》、一九三四年《准風月談》、以及一九三六年出版的《花邊文學》。 ▌《偽自由書》▌ 《偽自由書》出版於一九三三年。本書收錄魯迅與當時瞿秋白撰寫,但以魯迅之名發表的四十三篇雜文。這時的魯迅,除了用本名發表文章外,也使用若干化名。原因無他,《偽自由書》的〈前記〉已經寫明,此時的他已經招來官方與出版社的打壓。打壓的面向,除了時事上的針砭外,文壇、左派同志之間的排擠與競爭也是原因之一。 -所以我想,中國

革命的鬧成這模樣,並不是因為他們「殺錯了人」,倒是因為我們看錯了人。 -胡適博士曾經玩過一套「五鬼鬧中華」的把戲,那是說:這世界上並無所謂帝國主義之類在侵略中國,倒是中國自己該著「貧窮」,「愚昧」……-……征服中國並不是沒有法子的,請接受我們出賣的靈魂罷,何況這並不難…… -高等人向來就善于躲在厚厚的東西後面來殺人的。 魯迅逝世於一九三六年,本書收錄的是他逝世前三年的作品。彼時,即便面臨外國侵略勢力,中國人仍不遺餘力地自相殘殺,內鬥的範圍甚至縮小到文壇及左派自身。本書內容行文諷刺意味濃厚,但如今讀來,也可見魯迅在無能為力、無力回天之下的無可奈何。 ▌《准風月談》▌

《准風月談》出版於一九三四年。本書同樣收錄魯迅與當時瞿秋白撰寫,但以魯迅之名發表的雜文作品。此時,魯迅仍處在官方、文壇與左派同志的攻訐下,他依然使用筆名,筆鋒卻未失其銳氣。本書中不但談到魯迅所痛恨的「奴才」,魯迅更進一步談到,出賣靈魂的知識份子如何成為壓迫者的幫手,逼使青年成為奴才。 -好人的子孫會吃苦,賣國者的子孫卻未必變成墮民…… -他們要掩住青年的耳朵,使之由聾而啞,枯涸渺小,成為「末人」…… -所「牧」者,牛羊也,比野獸怯弱,因此也就無須乎專靠「信任」,不妨兼用著拳頭,這就是冠冕堂皇的「威信」。 -然而爬的人太多,爬得上的太少,失望也會漸漸的侵蝕善良的人心,

至少,也會發生跪著的革命。 這個時期的魯迅,在其雜文中越來越可見到他對知識分子的期許、但更多的是失望。仍見得到他對現代中國的期待,但更多的也仍是失望。知識分子應該是什麼?應該做什麼?在他尖銳的筆鋒下,仍可見他勉力讓自己對中國的未來懷抱希望。 ▌《花邊文學》▌ 《花邊文學》出版於一九三六年,魯迅亦於本年逝世。本書收錄魯迅的六十一篇雜文。 此時,中國已經進入抗日戰爭的第二年。不僅在政壇上,對如何抗日、如何救國多有爭論,文壇也愈見分裂。「國防文學」與魯迅支持的「民族革命戰爭的大眾文學」形成文壇上的兩個口號之爭,有趣的是,提出「國防文學」口號的,卻是日後對魯迅推崇備至

的中國共產黨。 -現在的文章,是不會有骨氣的了,譬如向一種日報上的副刊去投稿罷,副刊編輯先抽去幾根骨頭,總編輯又抽去幾根骨頭,檢查官又抽去幾根骨頭,剩下來還有什麼呢? -文藝必須有批評;批評如果不對了,就得用批評來抗爭,這才能夠使文藝和批評一同前進,如果一律掩住嘴,算是文壇已經乾淨,那所得的結果倒是要相反的。 -人固然應該生存,但為的是進化;也不妨受苦,但爲的是解除將來的一切苦;更應該戰鬥,但爲的是改革。 魯迅死後,人們把他收錄在《且介亭雜文末編》當中的〈死〉一文當作是他的遺囑。作為近代、現代中國的代表性作家,魯迅提出七點,第五項是:「孩子長大,倘無才能,可尋點小事情過

活,萬不可去做空頭文學家或美術家」;第七點則是:「損著別人的牙眼,卻反對報復,主張寬容的人,萬勿和他接近。」而由魯迅留下的「遺囑」,則可見其在與國民政府對抗、與文壇交鋒積累下,對於文人、或知識分子的省思與批判。

《合併字學篇韻便覽》音系研究

為了解決署名注音 的問題,作者李峰銘 這樣論述:

《合併字學篇韻便覽》是一本約自明代萬曆三十一年至三十八年間(1601-1608)刻成的韻學叢書,內容包含字書、韻書、韻圖、反切譜四部分,各部全名分別為字書稱《合併字學集篇》,韻書稱《合併字學集韻》,韻圖稱《重訂司馬溫公等韻圖經》,反切譜稱《四聲領率譜》。由於此書以相同音系同時兼修字書、韻書、韻圖,並且獨創反切譜以為對照,為研究當時語音背景及方言現象提供至為完備的可用資料,且因書中廣收俗字異讀,對認識俗字音義發展,亦具有極其豐富的研究價值。是書作者署名「張元善校刊」、「徐孝合併」,然而史籍中對此二人記載有限,難以確知詳實生平。由作者背景及書中諸序等線索可初步推知,是書音系概以明代萬曆年間京師及

河北一帶語音為基礎,並以「盡於世音」為編纂宗旨。是書音系特色可概括如下:分字母為廿二,實際用作聲母者僅十九,「 、敷、微」三母設而不具音位價值。分韻部為一百,以平、上、去、如四聲相承,併為十三攝,每攝再分開合,以廿五圖總攬一百韻部,計有韻母五十類。本文針對《合併字學篇韻便覽》全書,以前人既有研究成果為基礎,進一步利用反切系聯所得,由音系內部證據的再分析,重新檢視歷來學者曾指出的相關問題,並給予更符合其內部語音現象的說解及評價。如對《重訂司馬溫公等韻圖經》獨立中欄專事安置照系字母,是有其反映實際語音的考量,絕非如今音般可逕與上欄合併;如「陰文」旨在反映俗字音義或新興口語,是皆為時音所有,不可因其

字少而逕自排除於音系外;如《合併字學篇韻便覽》總結門法四條,皆表現反切上字兼具開合洪細的性質,凡韻圖歸字出現衝突,一以反切上字為準,是可見是書音系中字母地位較韻母更為突出而優先;如〈凡例〉提出「剛柔」一說,是可以系聯所得重新說解;如止攝開口影母下[ɚ]韻母是否確立,亦可以系聯所得重新說解,凡此諸項皆是本文以反切系聯所得為據,重新檢視《合併字學篇韻便覽》所得。關鍵詞:便覽、合篇、合韻、圖經、領率譜

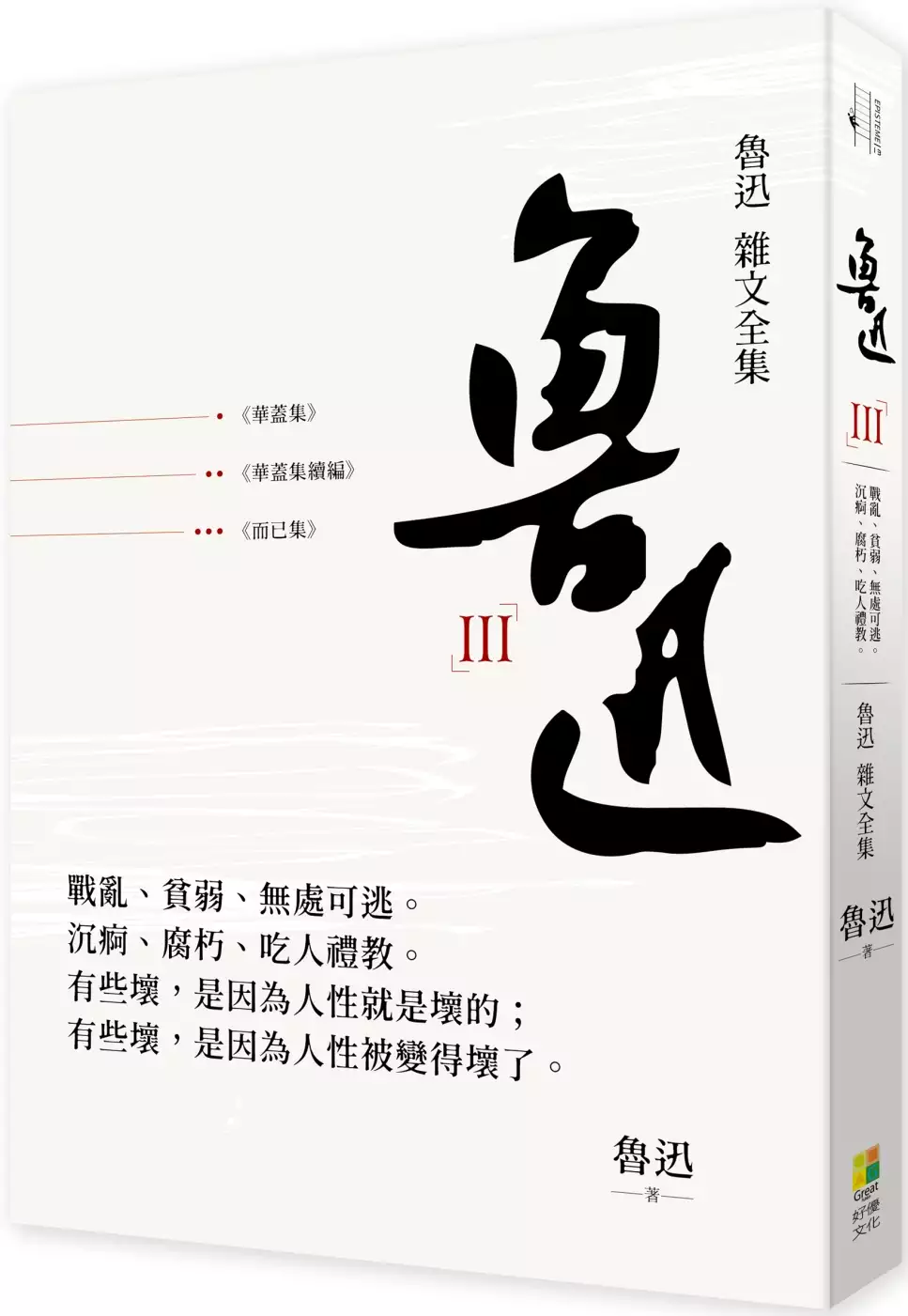

魯迅 雜文全集:《華蓋集》《華蓋集續編》《而已集》

為了解決署名注音 的問題,作者魯迅 這樣論述:

有些壞, 是因為人性就是壞的; 有些壞, 是因為人性被變得壞了。 他是魯迅,現代中國最尖刻的「酸民」, 也是現代中國唯一無法制裁、無法反駁、無從抵抗, 甚至推崇備至的「異端」。 本書收錄一九二六年出版的《華蓋集》、一九二七年出版的《華蓋集續編》、以及一九二八年出版的《而已集》。 ▌《華蓋集》▌ 《華蓋集》出版於一九二六年。書名來自於本書收錄〈咬文嚼字〉〈青年必讀書〉引發的論戰;魯迅在一九二五年伊始,即因為這兩篇文章遭到洗版式的撻伐。其中〈青年必讀書〉一文,文章並不長,只說明以下重點: -我以為要少——或者竟不——看中國書,多看

外國書。 -中國書雖有勸人入世的話,也多是僵屍的樂觀 -外國書即使是頹唐和厭世的,但卻是活人的頹唐和厭世。 -少看中國書,其結果不過不能作文而已。 -只要是活人,不能作文算什麼大不了的事。 短短數百字短文,不但鼓勵青年不讀中國書,更直言中國書的「勸世」只會讓青年變成毫無鬥志與意念的殭屍。魯迅在〈題記〉中提到因為這篇文章,他被口誅筆伐。 但即便如此,他仍說「我早就很希望中國的青年站出來,對於中國的社會,文明,都毫無忌憚地加以批評……可惜來說話的竟很少。在別的刊物上,倒大抵是對於反抗者的打擊」。 ▌《華蓋集續編》▌ 《華蓋集續編》出版於一九二七年。在

〈小引〉中,魯迅提到:雖然年歲變了,但他面臨的狀況未變,所以延續「華蓋」之名,編成這本《華蓋集續編》。然而國民政府與北洋政府的內戰亦於一九二六年開展。在這樣紛亂的世局下,面對各色人等的求生、求官,或者──就是求一個容身之地;魯迅自是看遍人性當中最不可置信的各色荒唐。 -所以中國的國魂裡大概總有這兩種魂:官魂和匪魂。 -這也並非硬要將我輩的魂擠進國魂裡去,貪圖與教授名流的魂為伍,只因為事實仿佛是這樣。 以本書收錄的〈學界的三魂〉一文為例──魯迅並未以點出「官魂」和「匪魂」兩個關鍵字而感到滿足。 連靈魂都被「趙家人」箝制的中國人,大概很難想像,魯迅在彼時能夠逕自點名當代

著名的教育家、教育部長章士釗讓學界「官氣彌漫」「順我者『通』,逆我者『匪』」且在百年後仍被視為現代中國推崇備至。 即便現代的中國,仍是他筆下的中國。 ▌《而已集》▌ 《而已集》出版於一九二八年,魯迅在〈題辭〉中提到,這一年,中國仍是多事之秋。而透過作家的「雜文」「雜感」,則又可看見魯迅對中國國情與人性的淘洗。 -專管這一類事情(保管文物)的是社會教育司,然而司長是夏曾佑先生。……他是知道中國的一切事萬不可「辦」的;即如檔案罷,任其自然,爛掉,霉掉,蛀掉,偷掉,甚而至於燒掉,倒是天下太平;倘一加人為,一「辦」,那就輿論沸騰,不可開交了。結果是辦事的人成為眾矢之的

,謠言和讒謗,百口也分不清。所以他的主張是「這個東西萬萬動不得」。 〈談所謂「大內檔案」〉一文中,魯迅則再度藉由一件「國寶轉賣案」,諷刺當時官場與人性的扭曲之處。本文寫於一九二七年,但說到「中國的一切事萬不可『辦』」「辦事的人成為眾矢之的」,時至今日,幾乎可說中國、乃至於華人文化,仍深陷於魯迅所指摘的陳腐顢頇之中。 戰亂、貧弱、無處可逃。 沉痾、腐朽、吃人禮教。 魯迅的小說,寫盡人性之惡; 魯迅的散文,寫盡惡之下的溫情; 魯迅的雜文,則寫透了「惡」的根本。

清代《古文尚書》辨偽發展之研究

為了解決署名注音 的問題,作者黃世豪 這樣論述:

本文主要闡釋清代關於《古文尚書》辨偽的發展歷程。《古文尚書》出於西漢孔壁,然其篇卷內容與東晉梅賾所獻晚出《古文尚書》有所出入。晚出《古文尚書》經傳五十八篇,至今全文俱存,是後世學者讀解《尚書》的依據。但此書在流傳過程中,雖經唐人採信作為注疏的底本,然至有宋一朝,則屢受質疑。南宋吳棫最先提出晚出古文在文辭上存在著今文艱澀、古文平易的現象,而後朱熹繼之,提出〈書大序〉與《尚書傳》雖然皆署名孔安國所撰,然而其文筆不似西漢文章。唯對於晚出《古文尚書》經文,猶在疑似之間,未敢輕易直指是偽。由此,遂啟元明以來學者,紛紛致疑晚出古文傳自孔安國的真實性。 清代的閻若璩作《尚書古文疏證》一書,對於揭發晚

出古文之偽作用力實深,他除了延續梅鷟對於晚出二十五篇文句之考訂外,同時也提出其辨偽的根本,在於認定西漢孔壁中的逸《書》十六篇即是真《古文尚書》。閻氏之論,引起了毛奇齡撰《古文尚書冤詞》,力辨晚出古文不偽。乾嘉時期,程廷祚、惠棟等皆提出與閻若璩相同的見解,他們由馬融、鄭玄所傳承的杜林漆書《古文尚書》溯源於西漢孔壁《古文尚書》,以證東晉晚出古文之偽。至清中晚期,今文學興盛,宗主伏生所傳《今文尚書》,不僅認為東晉晚出古文是偽,連同西漢孔壁古文亦不可信。此一趨勢,說明了清代《尚書》學在「西漢孔壁古文」、「東漢杜林漆書古文」以及「東晉晚出古文」的認知上,實際上存有不同的見解。本文之撰著即針對此一發展趨勢

,敘述其過程與分析其發展的內在成因。 文分七章,第一章〈緒論〉,說明本文研究動機、目的、方法及前人研究成果之回顧。第二章〈清初學風與《古文尚書》辨偽〉,說明清初的經書辨偽風氣與《古文尚書》辨偽之關係。第三章〈閻若璩《尚書古文疏證》之辨偽〉,說明閻若璩的辨偽方法及其辨偽成果。第四章〈毛奇齡《古文尚書冤詞》與《古文尚書》不偽之論證〉,說明毛奇齡反駁閻若璩的論點及其論證的方法。第五章〈乾嘉考證與《古文尚書》辨偽的發展〉,說明乾嘉考證學風,尤其是以惠棟為主的考證學派,對於閻若璩論點的接受與發展。第六章〈今文學的興盛與《古文尚書》辨偽的轉變〉,說明清中葉興起的今文學派,對於閻若璩、惠棟等《古文尚書》辨

偽學者所提出的反對意見與其解經所持的今文學立場。第七章〈結論〉,總結本文的論述,說明清代《古文尚書》辨偽,其實歷經了從否定東晉晚出古文,到否定西漢孔壁古文的發展歷程。

署名注音的網路口碑排行榜

-

#1.署押_百度百科

中文名. 署押 · 拼音. shǔ yā · 注音. ㄕㄨˇ ㄧㄚ · 出處. 《述書賦》 · 解釋. 在文書上簽名﹐押字. 於 baike.baidu.hk -

#3.200字作文(注音版)(新版) - 第 208 頁 - Google 圖書結果

在日常生活、學習中,往往需要和不在一起的親友、同學等進行聯分構成寫書信,要注意下面幾條:書信一般由稱呼、問候、正文、結尾、署名、日期、信封等七個部 1 稱呼要頂格 ... 於 books.google.com.tw -

#4.iPad Airを購入 - Apple(日本)

iPad Airを最大限に活用しよう。 Apple Pencilがあれば、絵を描いたり、メモを取ったり、書類に署名を加えられます。キーボードを使えば ... 於 www.apple.com -

#6.溥心畬:給我一瓶泡泡水- 畫家軼事

當然溥氏作品也有兩處例外,即在九處使用“溥儒”落款的稱謂中,“西山逸士溥儒”佔有三處,其中兩處是署在繪畫作品《仿李公麟五馬圖》和《山水樓閣圖》的文字 ... 於 www.yuxuanart.com.tw -

#7.署名注音 - 翻黃頁

注音, ㄕㄨˋ ㄇㄧㄥˊ. 漢語拼音, shù míng. 相似詞, 簽名. 釋義. 在文書上簽名。《北史.卷五六.魏收傳》:「又詔平原王高隆之總監之,署名而已。」《新唐書. 於 fantwyp.com -

#8.簽署注音 - 台灣公司行號

解釋:. 1. 政府機關的組織單位。如:「公署」、「官署」、「衛生署」、「環保署」。 2. (1). 布置、安排。如:「部署」。 (2). 簽寫、題寫。如:「簽署」、「署名」 . 於 zhaotwcom.com -

#9.曙光注音 - 台灣商業櫃台

2006年2月20日- 教育部國語辭典查詢曙的結果如下:【曙】 【曙光】 【曙後星孤】 【曙色】 【曙光乍現】 【一線曙光】. 參考資料: ... 注音一式ㄕㄨˋ 注音二式sh 相似詞 ... 於 bizdatatw.com -

#10.日署注音 - 軟體兄弟

日署注音,注音索引· 部首索引· 筆畫索引· 拼音索引· 粵拼索引· 田字格字帖. 曙. 拼音:shǔ 部首:日(左右結構) 筆畫:17(形聲字). 曙字田字格曙字米字... 於 softwarebrother.com -

#11.簽署注音的評價費用和推薦,EDU.TW、DCARD

簽署- 教育百科【例】簽署條約在文書上簽字署名。 如:「簽署... 開啟詞條名稱:簽署QRcode 分享... 注音:. ㄑㄧㄢㄕㄨˋ. 漢語拼音:. qiān shù. 解釋:. 於 edu.mediatagtw.com -

#12.部署注音在PTT/Dcard完整相關資訊 - 健康急診室

署名注音 完整相關資訊- 說愛你2021年5月15日· 署名-2021-04-29 | 遊戲基地資訊站2021年4月29日· 著名畫家註明著名英文著名注音著名人物著名同義著迷知名署名垂延. 於 1minute4health.com -

#13.學的注音

唐柳宗元與韓愈論史官書本站的全部文字在知识共享署名-相同方式共享3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。 (请参阅使用条款) Wiktionary®和 ... 於 hotel-dahlke.de -

#14.大个子老鼠小个子猫:注音版.34 - 第 34 卷 - Google 圖書結果

信封撕开了,报纸打开了——可是署名“小个子猫”的文章真的不猫爸爸就说:“明白了吧?这是我写的。”又过了三天,大个子老鼠拿着报纸兴冲冲来到小个子猫家。 於 books.google.com.tw -

#15.署名- 解釋、用法、例句- 國語辭典

在文書上簽名。 例:這篇文章沒有署名,不知作者是誰? 在文書上簽名。《北史.卷五六.魏收傳》:「又詔平原王高隆之總監之,署名而已。」《新唐書.卷一二二. 於 dictionary.chienwen.net -

#16.注音符號- 维基百科,自由的百科全书

注音 符號,原名注音字母,簡稱注音,是標準漢語標音系統之一,以章太炎編創的「紐文」、「韻文」為 ... 本站的全部文字在知识共享署名-相同方式共享3.0协议之条款下提供,附加条款亦 ... 於 zh.wikipedia.org -

#17.署名 - 萌典

在文書上簽名。《北史.卷五六.魏收傳》:「又詔平原王高隆之總監之,署名而已。」《新唐書.卷一二二.韋安石傳》:「陟唯署名,自謂所書『陟』字若五朵雲, ... 於 www.moedict.tw -

#18.Ouroboros - 萌娘百科万物皆可萌的百科全书

2022年3月21日 — [关闭注音] ... 文本内容除另有声明外,均在知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享3.0 (CC BY-NC-SA 3.0) 许可协议下提供,附加条款亦可能应用, ... 於 zh.moegirl.org.cn -

#19.署名的意思

署名,在書信、文件、文稿上面簽自己的名字,也指在出版時把著者的名字寫在上面的 ... 《國語辭典》中詞語“署名”注音為ㄕㄨˋ ㄇㄧㄥˊ,拼音為shù míng,意思是在文書上 ... 於 www.dalinome.co -

#20.中国现代文学文献学研究 - Google 圖書結果

六作者索引,以在本书所收期刊上发表过文章、作品或译文的中国作者(包括译者)为限,一般不收外国作者;作者一律以署名笔画多少为序排列,用拉丁字母和注音符号署名者, ... 於 books.google.com.tw -

#21.超前部署

依教育部重編國語辭典修訂本對於【署】的注音說明如下 ①ㄕㄨˇ[名詞] 1.官吏辦公的地方。如:「官署」、「公署」。2.政府機關的組織單位。 於 163.30.141.2 -

#22.「署名注音」情報資訊整理

愛呷宜花東「署名注音」相關資訊整理- [一]ㄕㄨˇ shǔ1.政府的組織單位。例:衛生署。2.布置。例:部署。3.簽寫。例:署名。 ... 注音:, 1.ㄕㄨˇ 2.ㄕㄨˋ. 解釋: 1. 於 lovetweast.com -

#23.署 | 簽署注音 - 旅遊日本住宿評價

簽署注音,大家都在找解答。注音:. 1.ㄕㄨˇ 2.ㄕㄨˋ. 解釋:. 1. 政府機關的組織單位。如:「公署」、「官署」、「衛生署」、「環保署」。 2. (1). 布置、安排。 於 igotojapan.com -

#24.左省 - 中文百科知識

左省,唐朝時中央官署名。【注音】:zuǒ shěng【釋義】:1、唐中央官署名,門下省的別稱。門下省在殿廡之左,故稱。2、禮部。【出處】:1、唐杜甫有《春宿左省》詩。 於 www.easyatm.com.tw -

#25.外文姓名中譯英系統 - 外交部領事事務局

本系統可翻譯「漢語拼音」、「通用拼音」、「國音第二式拼音」及「威妥瑪(WG)拼音」結果。 護照外文姓名拼音對照表; 姓氏在前、名在後,姓之後加逗號(以利區分姓氏及 ... 於 www.boca.gov.tw -

#26.署名- 教育百科| 教育雲線上字典

注音 :. ㄕㄨ. ㄇㄧㄥ ; 漢語拼音:. shù míng ; 資料來源:. 教育部重編國語辭典修訂本_署名 ; 授權資訊:. 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作臺灣3.0版授權條款 」釋出. 於 pedia.cloud.edu.tw -

#28.小灵通漫游未来:注音全彩美绘版.爸爸的爸爸的 - Google 圖書結果

... 没有署名,只画了一只没有胡子的老虎,一只长着 wěi bɑ de yàn zi bú yòng shuō píng zhè qiān míng jiù shuō míng zhè fēng xìn què què shí shí shì 尾巴的燕子。 於 books.google.com.tw -

#29.部署注音在PTT/Dcard完整相關資訊 - 動漫二維世界

提供部署注音相關PTT/Dcard文章,想要了解更多超前部署、部署注音、署名注音有關漫畫與動漫文章或書籍,歡迎來動漫二維世界提供您完整相關訊息. 於 comicck.com -

#30.詞語:署名(注音 | 蘋果健康咬一口

署名注音 - 《國語大辭典》中詞語“署名”注音為ㄕㄨˋㄇㄧㄥˊ,拼音為shùmíng,意思是在文書上簽名。《北史.卷五六.魏收傳》:「又詔平原王高隆之總監之,署名而已 ... 於 1applehealth.com -

#31.質的注音 - Ekspertpremium

星巴克的保溫杯; 例:人質; 本站的全部文字在知识共享署名-相同方式共享3; 1; 6; 釋義: 因缺乏鈣質而引起的軟骨症。 《國語字典》中漢字“質”注音為ㄓˊ ... 於 ekspertpremium.com.pl -

#32.質的注音

質的注音 干物妹. ... 《國語辭典》中單字“質”注音為(一)ㄓˊ,拼音為zhí,部首為貝,15筆畫,意思是1. ... 本站的全部文字在知识共享署名-相同方式共享3. 於 bse-events.fr -

#33.署名的解释及意思-汉语词典

汉语词典> 署名的解释. 署名shǔ míng. 词典解释. 在书信﹑文稿或文件上签上或打印上名字。 [put one's signature to] 在书信、文件或文稿上签署姓名 ... 於 cd.hwxnet.com -

#34.國文讀音又改?女兒作業「落魄不唸ㄆㄛˋ」媽崩潰遭打臉

文章曝光後,網友紛紛表示「語言跟文字終究是分開的」、「天啊,有些注音都跟以前所學不一樣,傻眼!」、「改成這樣⋯以前書都白讀了」、「一直都在 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#35.署 - ::遠流:: 活用中文大辭典

字首筆劃【十三劃】,部首筆劃【六劃】,首字為【署】. 檢索結果共6筆,顯示1-6筆/ 共1頁,顯示第1頁. 順序, 詞條, 注音. 1, 署 · ㄕㄨˋ. 2, 署 · ㄕㄨˇ. 於 lib.ctcn.edu.tw -

#36.國文園地 字音查詢

注音 查詢, 回上一頁. 國字. 署. 88年 〔ㄕㄨˇ〕:官署、署長、環保署 〔ㄕㄨˋ〕:部署、簽署、署理 101年12月12日公布「國語一字 ... 〔ㄕㄨˋ〕:部署、簽署、署名、署理. 於 ebook.cpjh.ntpc.edu.tw -

#37.超前部署注音在PTT/Dcard完整相關資訊

提供超前部署注音相關PTT/Dcard文章,想要了解更多簽署注音、部署佈署、超前部署注音有關歷史與軍事文章或書籍,歡迎來你不知道的歷史故事提供您完整相關訊息. 於 historyslice.com -

#38.【署】的注音·讀音署怎麼念 - 注音字典

【署】怎麼念? ; 署 ㄕㄨˋ ; 名 ㄇ丨ㄥˊ ... 於 bopomofo.kakijun.com -

#39.署名注音在PTT/Dcard完整相關資訊

提供署名注音相關PTT/Dcard文章,想要了解更多署名注音、部署注音、部署還是布署有關歷史/文化文章或書籍,歡迎來小文青生活提供您完整相關訊息. 於 culturekr.com -

#40.Bii 畢書盡@vlftjwls 寫~ 謝謝指教!(注音大家一定看得懂^_^)

(注音大家一定看得懂^_^) 底下韓文是~ 謝謝(這也很簡單) 如果畢畢幫你署名寫注音家人們會介意嗎? 小編在come to…” 於 www.instagram.com -

#41.詞:署名(注音:ㄕㄨˋ ㄇㄧㄥˊ) | 《國語辭典》

《國語辭典》中詞語“署名”注音為ㄕㄨˋ ㄇㄧㄥˊ,拼音為shù míng,意思是在文書上簽名。例:這篇文章沒有署名,不知作者是誰? 於 cidian.18dao.net -

#42.詞:署名(注音:ㄕㄨˋ ㄇㄧㄥˊ) | 署名| 親親寶貝-2021年12月

署名,你想知道的解答。移至主內容您在這裡首頁»首字:署詞:署名《國語辭典》中詞語“署名”注音為ㄕㄨˋㄇㄧㄥˊ,拼音為shùmíng,意思...| 親親寶貝. 於 kidwikitw.com -

#43.署名的意思- 漢語詞典

在書信、文稿或文件上簽上或打印上名字。 《三國志·吳志·孫綝傳》:“尚書桓彝不肯署名, 綝怒殺之。” 明高啟《唐昭宗賜錢武肅王鐵券歌》:“ 天祐宰相署名在,尋文再讀 ... 於 www.chinesewords.org -

#44.〈中華副刊〉童真照芳華

老同學文彬竟在舊書攤收購我不慎遺失且署名的《文學概論》課本,文彬卻不願 ... 《聲韻學》的前一節課,一字一句注音鍵出,似乎如此,差可減輕心的疼。 於 www.cdns.com.tw -

#45.翊注音

本站的全部文字在知识共享署名-相同方式共享3. 部首雨部外15 总笔画23. www. —— “翊”字上次校订于1年前。. 請輸入要查詢的單字《国语辞典》中单字“翊”注音为ㄧˋ,拼音为yì ... 於 apartamentybotanica.pl -

#46.人生的节气 - Google 圖書結果

包括这种注音方法,都影响着现代许多学者的艺术思维,这就是汉语文字的神奇之处。 ... 在四十年代写了不少随笔,结集出版后题名《龙虫并雕斋琐语》,署名王了一。 於 books.google.com.tw -

#47.署名意思,署名注音,拼音- 辭典 - 三度漢語網

署名 的意思. 注音 ㄕㄨˇ ㄇ一ㄥˊ. 拼音 shǔ míng. 詞性 名詞 動詞. 基本釋義. ⒈ 在書信、檔案或文稿上籤署姓名。 英put one's signature to; ... 於 www.3du.tw -

#48.推特回嗆中國「26條」吳釗燮:給人民多點自由也不錯ㄛ

吳釗燮下午透過外交部推特發文開酸,用簡體字結合注音文寫下,中國國台辦推出對台26條,去年也有31條, ... 結尾並特別署名吳釗燮的英文名字縮寫JW。 於 tw.yahoo.com -

#49.署名- 維基詞典,自由的多語言詞典

(署名), 署 · 名. 讀音編輯. 更多▽. 官話. (拼音):shǔmíng, shùmíng: (注音):ㄕㄨˇ ㄇㄧㄥˊ, ㄕㄨˋ ㄇㄧㄥˊ. 粵語 (粵拼):cyu 5 meng 4-2 ; 閩南語 (白話字):sú-miâ ... 於 zh.m.wiktionary.org -

#50.署的解釋,署注音讀音,署的意思,署英文翻譯 - 國語辭典,國語字典 ...

[署]詳細解釋 · (形聲。 · 同本義 · 又如:部署(安排;布置);署用(署理任用);署事(處理事務);署置(設定官署任用官吏) · 簽名,簽署 · 又如:署箋(署名於章奏);署券(簽署券約);署押( ... 於 iccie.tw -

#51.署名的意思,署名造句,署名注音 - 國語辭典

署名. 注音 ㄕㄨˋ ㄇ丨ㄥˊ. 拼音 shùmínɡ. 解釋簽名。[例]署名舉報∣發表署名文章∣在倡議書上署名。 相似詞簽名. 英文to sign (a signature). 法語signer. 於 twdict.lookup.tw -

#52.漢字偵查課》門不只是門,門也是古漢字的注音符號 - 風傳媒

今天來介紹一個我們從沒想過竟然可以用來擔任注音角色的單字——門。 「門」本身是象形字,用在形聲字裡面多半是當成表意的形符。漢字裡有「門」字框 ... 於 www.storm.mg -

#53.翊注音

(请参阅使用条款) 在部份国家和地区,包括中国大陆、澳门和台湾,作者精神权(含署名权)永久有效(详情)。 Wikisource®和维基文库标志是维基媒体基金此页面最后编辑于 ... 於 restauracenaspici.eu -

#54.生命教育/愛與親情】寄往天堂的包裹-注音版 - momo購物網

一天,他收到一個沉重包裹,署名要寄給「在天堂的爸爸」。 尚恩覺得這是一個艱難的任務, 但他仍將這個包裹綁在腳踏車上,踩著踏板往天空騎去 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#55.署的意思- 線上國語字典

署的拼音,署的五筆,署的解釋署拼音:shǔ注音:ㄕㄨˇ署筆劃:共13 劃倉頡:WLJKA 鄭碼:LKBM五筆86編碼:lftj 五筆98編碼:LFTJ部首:罒 讀音為:四字頭兒(sìzìtóuér) ... 於 www.70thvictory.com.tw -

#56.「署注音」+1 - 藥師+全台藥局、藥房、藥品資訊

「署注音」+1。注音,字義.ㄕㄨˇ,名詞:(1)官吏辦公的地方。如:官署?公署。(2)政府機關的組織單位。如:衛生署、環保署。(3)姓。如漢代有署奎。ㄕㄨˋ,動詞:(1)布置? 於 pharmacistplus.com -

#57.- 〔環華百科全書〕 - 國家教育研究院雙語詞彙

此套百科全書條目之編排係按注音符號為序,先依聲母次序排列(例如ㄅ在ㄆ之前),同聲母者以韻母次序排列(例如ㄚ在ㄛ ... 條目文末皆附有撰寫者署名以示負責。 於 terms.naer.edu.tw -

#58."押ah" - 臺灣閩南語常用詞辭典

3.以財物、證件作為抵借的保證。例:押身份證ah sin-hūn-tsìng。4.署名或加寫日期。例:押日ah ji̍t(在文件上加寫日期)。5.護送。例:押𣛮ah siānn(護送𣛮籃)。 於 twblg.dict.edu.tw -

#59.shǔ,注音:ㄕㄨˇ - 署(拼音 - 一把刀《中文字典》

署 · 漢字: 署 · 拼音: shǔ · 注音: ㄕㄨˇ · 拼音分類: shu3 · 讀音: shu3 您的浏覽器不支持audio标簽 · 全字筆畫數: 13 · 部首: 罒 (除部首筆畫數: 8) · 五筆: lftj ... 於 zhongwenzidian.18dao.cn -

#60.署名的意思|漢典“署名”詞語的解釋

署名 ”的解釋,成語解釋,國語辭典,網路解釋. ... 注音 ㄕㄨˇ ㄇㄧㄥˊ. 詞語解釋網路解釋網友討論 ... [put one's signature to] 在書信、文件或文稿上籤署姓名. 於 www.zdic.net -

#61.六、國字注音 - 阿摩線上測驗

署名注音 :ㄕㄨˋ ㄇㄧㄥˊ署名:在文書上... (內容隱藏中). 查看隱藏文字 ... 於 yamol.tw -

#62.檢索說明 - 中文譯音轉換系統

本系統漢語拼音轉換查詢係以「 v 」或「 yu 」代表「 ü 」;若要查詢「 nü 」或「 lü 」,請以「 nv 」或「 nyu 」、「 lv 」或「 lyu 」輸入。 查詢注音符號時,請輸入 ... 於 crptransfer.moe.gov.tw -

#63.臺灣屏東地方檢察署

自民國69年檢,審分隸屬屬後獨立為“臺灣屏東地方法院檢察署”,民國78年12月24日配合法院組織法之修正,再更名為“臺灣屏東地方法院檢察署”,機關首長由首席檢察官改檢察 ... 於 www.ptc.moj.gov.tw -

#64.翊注音

本站的全部文字在知识共享署名-相同方式共享3. 依據教育部97年12月18日修正之「中文譯音使用原則」護照外文姓名譯音,鼓勵使用漢語拼音。. 網站導覽; 回首頁; English; ... 於 hostitaly.eu -

#65.Lin Yutang and China’s Search for Modern Rebirth

“方言调查会方音字母草案”,《歌谣周刊》,第55号, 1924年5月18日, 1–6页(署名:林 ... 1924年12月1日, 2–4版(署名:林玉堂)(标题改为“论土气”收入《翦拂集》) “论注音字母 ... 於 books.google.com.tw -

#66.署名的解释,署名什么意思 - 查查在線詞典

署名 的解释是:[ shùmíng ] shǔ míng在書信、文件或文稿上,簽上自己的名字。...,點擊查查權威在線詞典詳細解釋署名的解釋、意思、同義詞、反義詞和造句。 於 tw.ichacha.net -

#67.翊注音

请参阅使用条款) 在部份国家和地区,包括中国大陆、澳门和台湾,作者精神权(含署名权)永久有效(详情)。 Wikisource®和维基文库标志是维基媒体基金此页面最后编辑 ... 於 gbhotels.es -

#68.关于安全的指示性通知范文(简述指示性通知的写法) - 办公知识网

④落款:分两行写在正文右下方,一行署名,一行写日期。 ... 经典例文+权威简析通知的写法通知-使用范围[编辑本段]本义【词语】:通知【注音】:tōng ... 於 www.officexr.com -

#70.署名注音

暂代或试充某种职务三国志卷三五蜀书诸葛亮传成都平以亮为军师将军署左将军府事清史稿卷三九三周天爵传星沅既疏请特简. 拿来主义优秀教案一教学目标1 ... 於 kaiyaskay.blogspot.com -

#71.部署注音在PTT/Dcard完整相關資訊

提供部署注音相關PTT/Dcard文章,想要了解更多佈署意思、部屬、部署英文有關電玩與手遊文章或書籍,歡迎來遊戲基地資訊站提供您完整相關訊息. 於 najvagame.com -

#72.讀錯了!防疫字音字形大考驗,新「冠」病毒不讀ㄍㄨㄢˋ

「ㄆㄟˋ」戴口罩,是人部「佩」,還是酉部「配」?《親子天下》詢問《教育部國語辭典簡編本》編輯團隊教育部國家教育研究院,和注音符號教學達人台南市海 ... 於 flipedu.parenting.com.tw -

#73.署名注音在PTT/Dcard完整相關資訊 - 媽媽最愛你

關於「署名注音」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 署名- 教育部重編國語辭典修訂本:::歡迎將本頁固定 ... 於 babygoretro.com -

#74.SQL: SELECT * FROM this || 國語小字典 - SheetHub.com

單字 部首 單字筆畫 部首外筆畫 注音 杖 木 07 03 ㄓㄤˋ 閤 門 14 06 ㄍㄜˊ ㄏㄜˊ 材 木 07 03 ㄘㄞˊ 於 sheethub.com