線西國中會考的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郭建龍寫的 中央帝國的軍事密碼 可以從中找到所需的評價。

另外網站111 年國中教育會考- 自然科試題本也說明:請閱讀以下測驗作答說明:. 測驗說明:. 這是國中教育會考自然科試題本,試題本採雙面印刷,共14 頁,有50 題. 選擇題,每題都只有一個正確或最佳的答案。

逢甲大學 都市計畫與空間資訊學系 謝政穎所指導 湯婧嘉的 以條件評估法探討未登記工場周邊農地價值-以臺中市烏日溪南地區為例 (2018),提出線西國中會考關鍵因素是什麼,來自於農業多功能、條件評估法、非市場價值。

最後網站轉知國立臺灣師範大學辦理「110年國中教育會考寫作測驗閱卷 ...則補充:to 線西國中公佈欄. 主旨: 轉知國立臺灣師範大學辦理「110年國中教育會考寫作測驗閱卷工作」之儲備評閱委員相關事宜,請查照。

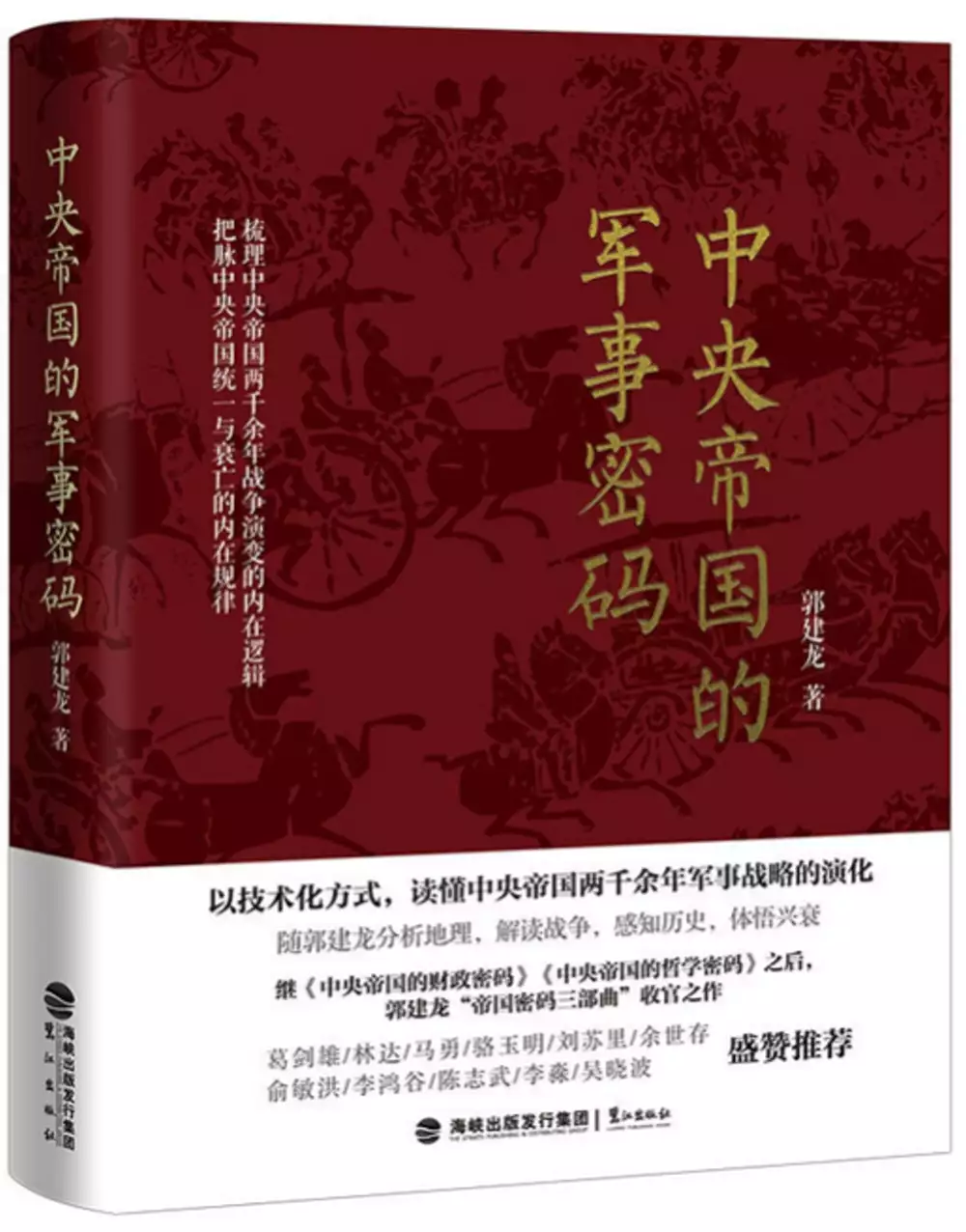

中央帝國的軍事密碼

為了解決線西國中會考 的問題,作者郭建龍 這樣論述:

本書將中國從秦朝到清末的兩千多年歷史劃分為五個軍事戰略演化時代,從地理角度出發,詳細分析每一次中國古代戰爭背後的軍事邏輯,以及它對各朝代的興衰和中國歷史的走向產生的影響。作者通過詳盡而真實的敘述、珍貴而豐富的史料,讓讀者瞭解軍事家們每一場戰爭的目的,最終理解歷代戰爭中的戰略問題。 這是一本能看懂脈絡的中國軍事史,以淺顯易懂的文字講故事,以故事帶動知識,體現了很高的專業水準。作者歷時多年實地考察,精心搜集各種資料,以此展現戰爭的邏輯,説明人們理解戰爭這個宏大的主題,表達出“我們反對戰爭,但又必須瞭解戰爭,以免受人宰割”這一核心觀點。 郭建龍,獨立作家,曾任《21世紀經濟報導

》記者。 出版作品有:小說《告別香巴拉》,文化游“亞洲三部曲”之《印度,漂浮的次大陸》《三千佛塔煙雲下》《騎車去元朝》,人物傳記《一以貫之》,商業傳記《勢在人為》,歷史遊記《穿越百年中東》,以及“帝國密碼三部曲”之《中央帝國的財政密碼》《中央帝國的哲學密碼》。 前 言 兩千年帝國,兩千年戰亂//I 統一戰爭與衰亡戰爭//I 戰爭的地理邏輯//III 楔 子 蒙古人:中國古代最大規模的協同作戰//001 最頑強的對手//004 蒙古人的第二戰場//007 最偉大的行軍//011 功敗垂成//016 地理是戰爭的基礎//020 第一部 關中時代 (西元前771—西

元189年,秦到東漢) 第一章 得關中者得天下(西元前771—西元前221年)//003 四面皆險的關中平原//005 秦國:從化外到關中//008 四川:天下之砝碼//014 武靈王:河套大迂回//018 統一的代價:長平枯骨與郢都赤地//021 第二章 西楚霸王:不懂地理之困(西元前209—西元前202年)//033 秦末起義:制度之失//035 戰略地理:楚漢戰爭的決定要素//039 中央帝國在軍事上的形成//043 第三章 漢武帝的塞上曲(西元前133—西元169年)//050 北方長戰線//052 殺戮換功名//054 老將之死與新星聯歡//056 戰爭的財政陷阱//060 漢

匈戰爭的尾聲//062 第四章 光武帝:中原反擊關中(西元8—西元36年)//065 新莽:改革導致的軍事大崩盤//067 光武帝:尋找戰略點//072 借助三晉,躍進兩京//074 關中時代的落幕//077 第二部 分裂時代 (西元189—西元589年,三國到南朝) 第五章 《隆中對》:開創分裂時代的大戰略(西元189—西元219年)//085 東漢末年的老軍閥與新軍閥//088 張竑與孫策:一代霸主的江東戰略//095 粉面書生的千年之對//098 赤壁之戰:長江防線進入歷史//104 四川不再是附庸//107 第六章 “隆中對”戰略的失敗:武侯伐岐山的是是非非(西元220—西

元234年)//113 蜀吳戰略衝突與東線崩潰//115 漢中戰爭與祁山通道//119 尋找古街亭//122 秦嶺:無法擊破的屏障//125 “隆中對”戰略的最終失敗//128 第七章 西晉:北方反擊戰(西元234—西元280年)//131 魏國政治鬥爭中的伐蜀議題//134 鄧艾:被低估的軍事天才//136 擊穿金牛道//138 進軍東吳:最完美的戰略進攻//142 第八章 東晉時期的南北爭霸(西元280—西元581年)//148 想鞏固政權,卻導致皇族內亂//150 兩趙之役:從山西統一北中國//152 前秦:從關中到北中國//157 淝水之戰:淮河防線成關鍵//161 尷尬的北伐//

165 第九章 南朝:長江混沌戰(西元307—西元581年)//171 荊州與建康的兩極爭霸//173 王敦:“皇帝—權臣”模式的開創者//175 陶侃:力挽狂瀾//177 顛覆東晉的權臣父子//179 贛江、湘江變奏曲//182 南方帝國的衰落//186 侯景之亂與南朝末日//188 第三部 失衡時代 (西元384—西元907年,隋到唐) 第十章 北朝:從黃河到長江(西元384—西元589年)//197 定都洛陽的利弊//199 最後一次東西對峙//202 統一與失衡//207 第十一章 唐代建國:關中的最後輝煌(西元589—西元622年)//212 隋朝崩潰於大躍進//216

李唐:低調示人的黃雀//219 清理後院的戰爭//224 關中的最後輝煌//227 第十二章 安史之亂:缺乏制高點的叛亂(西元622—西元763年)//232 都是藩鎮惹的禍//235 安祿山的智慧與失誤//240 唐軍的關門打狗戰略//243 李泌奇謀空歎息//245 第十三章 藩鎮的群狼謀略(西元763—西元820年)//251 割據,是為了自保//254 唐德宗:失衡的關中與高昂的軍費//256 涇原兵變:回到原點//259 中央王朝的迴光返照//262 第十四章 黃巢:最漫長的長征(西元859—西元907年)//268 前奏:思鄉武士叛亂記//271 王仙芝:失控社會的流竄作戰/

/274 黃巢:最漫長的流竄//276 縮短的分裂期//279 第四部 中原時代 (西元907—西元1279年,五代到宋) 第十五章 後周世宗:新王朝的奠基人(西元907—西元979年)//285 五代時期的軍閥整合//288 周世宗的命題作文//290 趙匡胤的軍事變革//294 柴規趙隨統一全國//296 第十六章 十六州憂思(西元936—西元1125年)//300 東京汴梁的功與過//303 宋太宗:失敗的收復戰//306 買來的百年和平//310 無險可守的邊境線//313 第十七章 西北爭奪戰(西元982—西元1085年)//315 宋夏的四條進攻線//317 引發改革的

慘敗//319 失敗的協同戰//323 第十八章 變換的北方防線(西元1115—西元1208年)//327 是是非非海上盟//330 靖康之變:物質文明遭遇部落戰爭//333 逃往海洋的皇帝//338 又到尷尬北伐時//342 第五部 帝國時代 (西元1179—西元1911年,元到清) 第十九章 成吉思汗眼中的世界(西元1179—西元1449年)//347 從流亡者到蒙古之主//350 蒙古的帝國時代//355 西藏、大理與蒙宋戰爭//362 蒙古帝國塑造的現代中國//366 帝國分崩離析時//367 土木堡:蒙古旁支的逆襲//370 第二十章 清帝國的新疆域(西元1618—西元1

911年)//376 黃金家族的黃昏//380 準噶爾:最後的蒙古帝國//383 西藏併入帝國疆域//386 南疆的臣服//389 大小金川:帝國擴張的極限到了//391 海權時代的來臨//393 附錄 全國戰略要地簡述//397 參考書籍//405 後 記//412 兩千年帝國,兩千年戰亂 統一戰爭與衰亡戰爭 所有戰爭都是典型的零和遊戲,一方的所得,必然意味著另一方的所失。由於戰爭的損耗,即便所得的一方,也要遭受巨大損失。在整體上,戰爭對整個人類造成的是破壞和傷痛。人類不得不通過戰爭重新分配利益,這本身就是一種悲劇的博弈。 對於人類社會而言,戰爭有且只有一個

好處:將國家統一起來,形成統一的市場。在這裡,國家統一只是手段,市場統一才是人類的福祉。 在世界上,中國之所以一直作為大國存在,就在於它的地理天然形成了一個巨大的疆域,在這個疆域內的人們傾向于成為一個整體。在統一的國家中,人力、物資、資金這三種最重要的要素都可以較為自由地流動。在國界之內,人們也不用過多擔憂人身和資本的安全。 正是統一市場的出現,使得統一戰爭一結束,當社會恢復了和平,就會形成一次新的盛世。不管生活在古代盛世還是現代盛世,人們都是幸福的,他們安居樂業,形成了大規模的社會協作,共同創造了財富的黃金時代。 但是,歷史上不是所有的戰爭都是統一戰爭,還有許多戰爭導致了國家的分裂。根

據這兩點,我們把戰爭分成了統一戰爭和衰亡戰爭。 也因為這種劃分,中國的戰爭就有了第一個密碼:在亂世時期,戰爭促進了統一,統一又結束了戰爭;但是,隨著戰爭的結束和經濟的發展,人們的生活變得富裕,大國崛起的幻象會讓很多和平時期的人再次渴望戰爭;這種戰爭就帶有巨大的破壞性,即便是打勝了,也會造成社會不可磨滅的傷痕。 這就是為什麼在朝代初期,人們總是謳歌那些將國家統一的戰爭,因為通過戰爭,他們獲得了長久的和平,能夠在穩定的大市場中過上好日子。 當日子剛剛開始變好時,人們更加珍惜這得來不易的機會,害怕和平被新的戰爭打斷,這時對戰爭的看法就變得負面起來,更傾向於從個人的遭遇角度去解剖戰爭的殘酷。

可社會發展到更富足的程度時,沒有經過戰亂的民眾在民族情緒的刺激下會渴望武力,戰爭的陰影再次復活,整個社會就面臨著巨大的威脅,很可能要進入衰落期了。 朝代中後期的戰爭對社會的影響也主要是經濟上的。為了戰爭,政府必然要加稅,而加稅又必然導致社會的凋敝。在中國封建社會裡,一旦經濟進入了下行週期,官僚集團的膨脹速度反而會增加,因為當社會上沒有了賺錢的機會,許多人就會考公務員進入官僚隊伍,所以,社會下行時,養官成本不僅不會減少,反而會增加。這種增加最終會拖垮社會經濟,到了這一步,就可能進入下一個改朝換代的週期。 如果我們把朝代之初的戰爭視為統一戰爭,那麼朝代中後期發生的戰爭則可以稱為衰亡戰爭,它導致

了社會的分裂和衰落。 但衰亡戰爭又是很難避免的。在封建帝國中,必然存在著強大的宣傳機器,用於鼓動人們的情緒。當社會發展到一定程度,民眾情緒的積累必然失控,到這時,不是皇帝領導社會去打仗,而是社會自發地推動皇帝向戰爭方向前進。 也正是這個原因,我對於人類的智慧不抱太高的期望,在未來,戰爭必定還會出現,也許現在已經在路上。 既然戰爭無法避免,就進入了本書探討的最主要問題:那些歷次戰爭的勝利者是怎麼勝利的?那些失敗者為什麼會失敗?其中有什麼秘密可言? 戰爭的地理邏輯 與人們強調人心所向不同,亂世時期的戰爭最關鍵的因素之一反而是地理。 中國人對於戰爭的認知大都來自那句古話:天時不如地利,地利不

如人和。但實際上,真正能夠進入戰略的只有地利。所謂天時,更多是戰術層面把握的稍縱即逝的機會,而人和也並非是可以客觀衡量的標準。只有地理是長久不變的,如果論山脈,從人類出現後就基本上沒有變化;如果說水體,在幾十年裡也是相對固定的。 中國古代的任何一個軍事戰略家,首先是一個精通地理的人。當劉邦進入鹹陽時,蕭何首先想到的是進入秦宮室將天下圖籍搜走,就是為了瞭解地理關隘的所在,為後來的楚漢戰爭指明了戰略方向。諸葛亮的《隆中對》之所以著名,在於他率先將南方的地理納入戰略考量,制訂了從南方如何反制北方,甚至統一北方的戰略。在他之前,人們普遍認為,只有從關中和中原出發,才能獲得天下,諸葛亮的策略雖然最後沒

有成功,卻極大地豐富了南方戰略,使得他之後的軍事家都必須在他的基礎上重新制訂全國戰略。 本書所考察的,就是以地理為基礎的軍事戰略,並試圖總結其中規律性的因素。 本系列的前兩本《中央帝國的財政密碼》和《中央帝國的哲學密碼》都能區分出明確的歷史大循環,比如秦漢以來的中國財政大週期只有三次,而哲學大週期只有兩次。但在軍事上,戰爭的邏輯卻並不能區分出如此明確的週期。 實際上,軍事規律是隨著人們地理視界的打開而變化的。秦漢時期的戰略家在統一戰爭中很少考慮南方,因為當時的地理中心在北方,南方太微不足道了。可是,到了三國時期,南方的長江就成了戰略重點之一。在秦漢時期,關中是全國最重要的地理要素,可是唐

代之後,關中地區雖然還很重要,卻再也不是戰略地理中心了。這是因為秦漢時期的中原和長江都還不夠富裕,到了唐代,東部的財富遠超西部,對於東部的地理也已經探索完畢。 不同時代的發展,決定了軍事戰略的演化。 中國的軍事戰略演化可以分為五個時代,分別是:關中時代、長江時代(分裂時代)、失衡時代(第二次關中時代)、中原時代,以及以蒙古和滿洲少數民族為代表的帝國時代。 第一個時代關中時代,包括了春秋戰國到秦漢的數百年時間。這個時代最典型的地理基礎是,當時的中國文明國家大都以關中和中原兩個地方為中心,唯一的例外是佔據了江淮地帶的楚國,以及剛剛進入文明視野的四川。 當歷史局限在這個區域之內時,人們會發現關

中具有無與倫比的優勢地位。這主要是由於,除了關中之外的其他地區沒有形成可以防禦的封閉式結構,比如中原雖然足夠富裕,卻沒有足夠的天險抵擋四面的攻擊。只有關中是一個四塞之地,在它的四面都環山,且有函谷關、武關、大散關、蕭關四大關口保護著其中的土地,只要把守這些關口,從任何一面進攻關中都是極其困難的。 即便在秦漢時期,僅僅靠關中仍然不足以與全部中原和江淮對抗。關中的優勢在於,還有兩個富裕的盆地成了它的附屬,那就是漢中盆地和四川盆地,一旦關中的政權同時掌握了漢中和四川,就擁有了足以與整個中原對抗的資源,同時由於關中、漢中、四川都地處上游,打擊中原更加佔有形勝。 秦國正是借著這個戰略統一了中國。當秦朝

崩潰後,漢高祖又按照幾乎同樣的方式,利用關中、漢中和四川反攻中原成功。 但關中模式也有一個弱點,這個弱點隨著時間的延續和江淮的經濟發展變得越來越明顯,那就是:關中、漢中和四川三地中的任何單獨一個,所擁有的資源都無法與中原抗衡,只有三者統一在一個政權之下,聯手才可以對付中原。東漢光武帝就利用這個弱點,乘關中、漢中、四川等地四分五裂時,以中原為基地反擊關中得手。這次反擊,也預示著關中優勢已經成為過去。 關中時代雖然結束了,但人們探索關中地理戰略所留下的經驗,還會在以後的戰爭中屢屢被使用。從這個意義上,任何一個時代的落幕,並不意味著前人探索經驗的失效,它只會以更高級的形式出現在新的戰略框架之中。

第二個時代分裂時代,是長江成為中國戰略主角的時代。關中時代是圍繞著黃河制訂終極目標的,長江地區由於發展較晚,處於附屬性地位。但隨著長江地區經濟發展,這裡逐漸擁有了與北方抗衡的資本。特別是光武帝順著長江三峽進攻四川,將四川與湖北打通。在這之前,通往四川的主道是從關中出發的蜀道,這使得四川一直是關中的附屬地,但自從四川通過長江與湖北直聯之後,四川逐漸加入了南方陣營,與關中的關係反而疏遠了。 在長江時代的開篇,是兩個劃時代的軍事戰略,分別是東吳張竑提出的江東戰略,與蜀漢諸葛亮提出的《隆中對》。兩個戰略的共同點,是提出長江不再是北方的附屬,而是足以與北方對抗的基地。張竑指出了江東地區的重要性,認

為首先佔領了江東,再順長江而上,將贛江谷地(江西)、湘江谷地(湖南)收入囊中,最後進攻荊州,甚至四川,這些地區加起來已經足以和中原對抗。諸葛亮則認為,只要佔據了荊州和四川,就擁有了兩條北上的道路。在中國南北之間溝通的主要通道本來只有三條,佔據了兩條,就足以借助四川糧倉,向中原發動鉗形攻勢,甚至統一中國。 張竑和諸葛亮的戰略雖然都沒有完成統一中國,卻是對長江流域最好的戰略探索,為日後的中國戰爭增加了足夠的深度。 東晉南北朝更是進一步對長江進行探索,特別是中下游區域,探索出了“建康(南京)—荊州”軸心,這兩個超級城市成了南方軍事和政治的中心。一個軸心、兩個重點區域(南京和荊州)、三個湖(洞庭湖

、鄱陽湖、巢湖)、四條江(長江、漢江、湘江、贛江)、五座城市(鎮江、馬鞍山、九江、岳陽、武漢),構成了南方的軍事戰略基礎。 但在探索結束時,人們發現,南方雖然足以稱霸,卻很難統一全國。這和南方較少戰略縱深有關。北方由於有太行山和山西高地,構成了足夠的縱深,使得南方對北方的攻擊不可能畢其功於一役,必然在某一個點被迫停滯。而北方對南方的進攻,卻只要攻克了長江就行,再往南的地方缺乏足夠的縱深空間和富庶的糧倉,構不成對北方的有效抵抗。 南方的這種缺陷,導致它可以豐富中國的軍事戰略,卻很難顛覆北方的優勢。於是,北朝借助地理優勢最終統一了南方,結束了分裂時代。 隋唐時期開始的第三個時代(失衡時代),

戰略重心又回到了北方的關中地區,但這時的關中已不足以支撐整個龐大帝國的戰略中心,使得唐代的戰略一直處於失衡狀態。 由於關中不夠富裕,為了保衛和養活關中,唐王朝花費了大量的財富,卻仍然無法解決失衡問題。加之無法解決養兵難題,唐朝皇帝發明瞭節度使這種制度,卻將帝國送上了不歸路。 但是,安史之亂中,叛軍由於戰略錯誤並沒有占上風。這時山西的作用凸顯了出來,唐朝就是從山西太原起家統一的全國,安史之亂中,又是由於唐軍守住了山西,並防住了襄陽、商丘一線,使得安祿山的軍隊被壓縮在華北平原一個倒“L”形的平原區域。這個區域由於缺乏制高點,使得安祿山如同風箱中的老鼠,四處挨打。如果唐王朝完全採取李泌的關門打狗

策略(見本書第十二章),安史之亂將更快被平定且後遺症較少。但可惜的是,唐朝沒有採取這種策略,雖然平定了叛亂,卻造成了藩鎮割據的局面。 失衡時代,另一個戰略浮出水面,成了後世的叛亂者們經常使用且屢屢奏效的戰略。這就是黃巢的遊擊戰和運動戰。當一個帝國處於不穩定狀態時,起事者最好的方式不是建立基地,而是以運動的形式進行長征,擊打帝國最虛弱的地方,直到引起它的財政和行政崩塌,滅亡帝國。黃巢作為中國歷史上最能長征的人,給後來的李自成等都提供了範本 失衡時代表明長安再也無力主導中國的戰略發展,於是,中國軍事戰略史進入了第四個階段:中原時代。這個時代以北宋為代表,甚至可以延續到明清時期。 中原時代的關

鍵是在中原地區找到一個足夠富裕又擁有戰略優勢的中心點。不幸的是,宋太祖趙匡胤雖然看上了洛陽,卻由於過早去世,讓開封成了北宋首都。這個失誤造成了中國的指揮中心處於無法防守的大平原上,加上北方燕雲十六州的丟失,使得遊牧民族可以長驅直下,直搗龍庭。 北宋的策略失誤到了明代被彌補,明成祖將首都選在了最具有防守優勢的北京。但到了明朝後期,北京的劣勢又被放大:由於地理的關係,北京可以防禦北方的攻擊,卻無力抵禦來自南方的叛亂。 在中原時代繼續的同時,另一個時代也到來了,那就是元朝和清朝所代表的帝國時代。這個時代,中原、長江等漢人居住區已經更加合為一體,皇帝要做的更多的是將邊緣地帶一一整合進入中央帝國。

如果沒有元朝和清朝,中國的國土面積將縮小一半以上。元朝是劃定中國新疆界的開始,可以說,元帝國當年征服過的地方,大部分現在都還保留在中國之內,元帝國沒有征服的地方就永久性地成了外國。越南和雲南就是典型的例子,它們在宋朝時都不屬於中國本土,但由於蒙古人征服了大理,使得雲南徹底併入了中國版圖。而越南由於擊敗了蒙古人,永久性地成了外國。 清朝雖然是靠擊敗李自成取代明朝而佔據了中原,但它獲得蒙古、新疆、青海、西藏等地,是靠和當時另一個霸主準噶爾人競爭而贏得的。清朝與準噶爾的戰爭,是中國歷史上一個關鍵性節點,如果準噶爾人獲勝,中國將是一個小得多的國家,但清朝的勝利,為我們留下了一個多元化的龐大遺產。

本書敘述了中國歷史上軍事戰略的詳細演化過程,探討每一個時代的軍事關鍵點,尋找那些成功者和失敗者的秘密。理解了這些,才能理解中央王朝如何成長,直到成為現在中國的模樣。 本書與傳統的軍事史書有兩大區別: 第一,本書既不探討三十六計,也不強調民心可用,而是從技術化的角度出發,聚焦於最不易變的地理因素,旁及其他,來敘述中國兩千年的軍事戰略演化史。這樣做,是想讓讀者在讀歷史時,不光是看熱鬧,而是知道每一場戰爭背後的邏輯所在。只有瞭解了客觀的歷史,才會更加珍惜這來之不易的和平。 第二,閱讀本書,實際上是理解中國地理的一個過程,從關中出發,直到新疆、西藏,隨著閱讀的深入,讀者會更加理解中國土地上發生的

一幕幕悲喜劇,並在談論中國現狀時,也更能理解它的演化和邏輯所在。

以條件評估法探討未登記工場周邊農地價值-以臺中市烏日溪南地區為例

為了解決線西國中會考 的問題,作者湯婧嘉 這樣論述:

近年來農業用地轉為工業用地或住宅用地的事件頻傳,這與農業產值偏低有直接相關。然而隨著永續發展的觀念發展,多功能農業逐漸地受到重視,其認為農業除生產糧食、纖維之外,尚還具有景觀、生態、生物多樣性及國家糧食安全等功能。農地轉用是一種不可逆的過程,因此更需要審慎評估。本研究以臺中烏日溪南地區農地作為研究財貨,評估當地居民對於未登記工廠周邊農地非市場價值之影響,透過條件評估法以問卷調查的方法,了解居民認知、意願與願付價格,藉以了解烏日溪南地區農地非市場價值。研究結果所示,整體而言當地居民對於農地多功能性的非市場價值認同極高,其中又以農地多功能中「糧食安全」認同程度最高。在農地願付價格方面,則以「降低

天然災害損失」所願支付之金額最高,其次為「糧食安全」,以上兩種類型皆顯示居民以生活較相關的功能具有較高支付意願。在未登記工廠對農地非市場價值影響認知,大多數的居民皆認同未登記工廠會對農地價值帶來負面影響,其中又以「破壞生態」的 87.86% 認同程度最高。並且有過半數的居民是不願意接受任何補償,可見未登記工廠所產生的鄰避效應明顯。在農地願付價格的支付意願上,以「遺贈價值」是居民支付意願最高的,顯示多數受訪者會考量自己後代子孫,進而提高願付意願。而當受訪者有關心過環境保護議題亦或是參加過環境保護團體時,會顯著影響受訪者對於支付農地多功能非市場價值之願付價格與意願。

線西國中會考的網路口碑排行榜

-

#1.彰化縣立線西國中急徵公民科代課教師

資 格. 公共事務與公民教育學系或相關科系之研究生或大學生 ; 代課期間. 5/16開始至期期末6/30,每週10堂課,其中5堂八年級(有進度),另5堂九年級(會考後,課程內容較彈性, ... 於 practiceweb.ncue.edu.tw -

#2.113國中會考落點分析|歷年各區高中預估分數錄取門檻成績 ...

中正高中, 24.6, 復興高中 ; 景美女中, 23.6, 泰山高中 ; 百齡高中, 23.6, 石碇高中 ; 中和高中, 22.8, 明德高中 ... 於 juniorexam.pixnet.net -

#3.111 年國中教育會考- 自然科試題本

請閱讀以下測驗作答說明:. 測驗說明:. 這是國中教育會考自然科試題本,試題本採雙面印刷,共14 頁,有50 題. 選擇題,每題都只有一個正確或最佳的答案。 於 cap.rcpet.edu.tw -

#4.轉知國立臺灣師範大學辦理「110年國中教育會考寫作測驗閱卷 ...

to 線西國中公佈欄. 主旨: 轉知國立臺灣師範大學辦理「110年國中教育會考寫作測驗閱卷工作」之儲備評閱委員相關事宜,請查照。 於 groups.google.com -

#5.CNN 互動英語 2022 年 11 月號 No.266 【有聲版】: Britain Mourns1 the ...

... 英檢、國中會考 the King's Empire 初級基礎、活用新 Long May She Reign 2022 1 月號 No.242 |適用全民英初級、國中教育售考字營程度:約 500-2000 字【時事、新知 ... 於 books.google.com.tw -

#6.五股獅子頭「山水匯集廣場」啟用體驗「山」「水」匯聚之美

... 以「龍形小船塢」為中心的龍形渡船頭休憩廣場;改善護岸和動線的「關渡橋 ... 國中會考登場市長高虹安視察考場全力提供竹市考生舒適的應考環境! 於 n.yam.com -

#7.ALL+ 互動英語 2023 年 1 月號 No.218 [有聲版]: Turkish Treats: A Tour ...

... 全民英初級、國中教育售考字營程度:約 500-2000 字訂雜誌再抽 8888 獎學金, ... 學習的痛苦輕鬆開口說英語輕鬆戰勝國民英檢、國中會考適用全民英檢中級、大學學 ... 於 books.google.com.tw -

#8.ABC互動英語 2023 年 3 月號 No.249【有聲版】【基礎、活用】: Shopping English: ...

LiveABC.com 終結英語學習的痛苦輕鬆開口說英語輕鬆戰勝國民英檢、國中會考適用 ... 核心素養○讀門祕笈:辨識作者的目的♢公民素養:「漂綠線」知多少♢即時練習:新課綱 ... 於 books.google.com.tw -

#9.楊元慶無法取代的溜溜球on Instagram: "會考沒有取消,敵人 ...

... 苗栗縣照南國中高雄市美濃國中苗栗縣卓蘭高中國中部澎湖縣湖西國中嘉義縣阿里山國中小學彰化縣線西國中新北市秀峰高中國中部台北市東山高中國中部新竹縣新豐國中新 ... 於 www.instagram.com -

#10.彰化縣立線西國中

置頂公告 · 本校112學年度第一階段新生電腦S型編班結果 · 校服繡學號的樣板圖案 · 彰化縣線西國民中學校園開放公告 · 【新生】112學年度本校新生報到暨編班測驗相關事項. 於 www.hhjh.chc.edu.tw -

#11.歷屆會考試題優惠推薦-2023年8月|蝦皮購物台灣

〔112會考考古題〕翰林-贏戰101~111年國中會考歷屆試題國文. ... 書販子【112國中會考】 國中完勝主題式歷屆試題(國文/英語/數學/理化/生物/地科/ ... 彰化縣線西鄉. 於 shopee.tw -

#12.彰化縣和美高中青棒隊 - 台灣棒球維基館

後於2019年,陳品薰得知高中部將籌組棒球社,即便在會考上考到彰化第一志願彰化女中,但她為了能夠延續棒球夢,決定就讀和美高中,而林永盛教練佩服她的毅力,決定任命 ... 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#13.國中會考5/20、5/21上場雲林5874人應考 - 自由時報

2023國中教育會考本週六、日(5月20、21日)登場,雲林考區有5874名考生,雲林縣府指出,疫情解封學生進入試場採自主佩戴口罩,不過在第二預備試場應試則強制戴口罩 ... 於 news.ltn.com.tw -

#14.國中教育會考即將上場 雲林考區防疫措施讓學生安心應試

109年國中教育會考將於5月16日及17日登場,雲林考區共設有8個考場,分別為斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工和北港高中,總計214 ... 於 www.yunlin.gov.tw -

#15.線西國中一甲子校慶運動操場PU跑道及籃球場啟用 - 真晨報

林副縣長表示,線西國中運動操場原來的PU跑道及籃球場地坪,因樹根竄生,已有多處龜裂、破損,恐影響學生運動安全,為改善學校體育教學環境,縣府積極協助 ... 於 5550555.tw -

#16.線西國中 - 旅遊日本住宿評價

線西國中 ,大家都在找解答。 線西國中 - 2019彰化縣國慶暨行進樂隊遊行比賽. ... 線西國中. 會考 暨升學突飛猛進! 會考 高分群學生(積分30分以上)33人(26%) Read More ... 於 hotel.igotojapan.com -

#17.111 學年度彰化區高級中等學校免試入學簡章

【雲林區】國立西螺高級農工職業學校進修部 ... 式處理,於本區比序項目國中教育會考積分逕以零分計算,亦無扣減積分與否之情 ... 縣立線西國中. 074533. 縣立溪陽國中. 於 web.chbes.ptc.edu.tw -

#18.臺中市立大墩國中

臺中市立大墩國中. ... 高中職. 113年國中教育會考考試日期訂於113年5月18、19日(星期六、日) · 113學年度高級中等學校就學區(包括共同就學區). 於 ddjh.tc.edu.tw -

#19.彰化高中職錄取分數 - zdravicobavi.cz

彰化縣年有國中考高中職錄取級數分參考嗎/4/ · 我家很困擾年國中會考成績 ... 以上的國中有哪些,有彰泰國中、文興高中國中部、彰安國中、線西國中與 ... 於 zdravicobavi.cz -

#20.CNN 互動英語 2023 年 1月號 No.268 【有聲版】: Tragedy in Seoul 首爾梨泰院踩踏事故震驚全球

... 全民英初級、國中教育售考字營程度:約 500-2000 字訂雜誌再抽 8888 獎學金, ... 的痛苦輕鬆開口說英語輕鬆戰勝國民英檢、國中會考適用全民英檢中級、大學學測、統 ... 於 books.google.com.tw -

#21.線西國中老師林莞如讓學生「看見」小腸的長度 - 親子天下

彰化線西國中老師林莞如運用各種自製教材,用不同於以前的高壓上課方式,讓學生對於學習產生興趣,以期望能夠培養學生探究知識的科學素養。 於 www.parenting.com.tw -

#22.110 年彰化區國中會考錄取彰化高中、彰化女中人數統計

110 年彰化區國中會考已放榜,錄取人數最多的是彰興國中、陽明國中與大同 ... 以上的國中有哪些,有彰泰國中、文興高中國中部、彰安國中、線西國中與 ... 於 shirley.tw -

#23.雲林縣立臺西國中-校務公告

主題 上版日期 類別 發布單位 111學年度第一學期第1次作業檢查日期 111‑10‑13 重要,公告 縣立臺西國中 台西國中防溺宣導 111‑07‑27 重要,公告 縣立臺西國中 全國5專優先免試志願選填~ 111‑06‑15 重要 縣立臺西國中 於 tsjh.ylc.edu.tw -

#24.租喜宴桌椅服務考生國中會考休息室像喜宴會場 - 風傳媒

105年國中教育會考於14、15日舉行,彰化縣今年計有1萬5,644名考生報名參加會考,共設置15 ... 線西鄉第一棟整合衛生所及日照中心大樓完工8日開幕啟用. 於 www.storm.mg -

#25.清潔人員(急徵) - 宗紀清潔有限公司- 雲林縣打工職缺 - 小雞上工

消防電、水/機電/空調配管拉線工程! ... 我要找人才※※※ 【職缺】:國中理化&中級英檢老師/ 不用都會,選一個【工作 ... 雲林-麥寮鄉-缺會考理化老師. 於 www.chickpt.com.tw -

#26.彰化高中職錄取分數 - dlmedical.it

國中教育會考公布成績彰化區五大高中職推估落點| 中小學. ... 以上的國中有哪些,有彰泰國中、文興高中國中部、彰安國中、線西國中與信義國中(小)。 於 dlmedical.it -

#27.線西國中會考成績亮眼沒補習也上第一志願 - 工商時報

近日國中會考成績放榜,彰化縣線西國中表現亮眼,其中學生楊沛蓉獲得5A++,寫作5級分之優秀成績,學生陳建穎並未被先天的身體缺陷擊倒,拿到38分的 ... 於 m.ctee.com.tw -

#28.本站消息 - 國立民雄農工

嘉義考區112年度國中教育會考國立民雄農工考場試場平面圖 ... 經濟部工業局彰濱工業區服務中心(鹿港、線西、崙尾)周遭海域水深危險,不宜從事水上活動,請勿至彰濱工業 ... 於 www.mhvs.cyc.edu.tw -

#29.線西國中教室 :: 全台國中評價網

線西國小師生參訪_2015042857newphotos·Albumby線西國中103學年度活動照片.,Searchthissite.Skiptomaincontent.Skiptonavigation.彰化縣立線西國中·首頁·關於線中·校史 ... 於 junior.imobile01.com -

#30.新彰化新聞20230511 國中會考將至線西國中為學生祈福包中

112年國中教育 會考 將至,為了鼓勵學生在最後階段衝刺, 線西國中 今(11)日舉辦考生祈福儀式,鄉長蘇韋峻及鄉代會主席王水波都親自到 線西國中 為畢業班 ... 於 www.youtube.com -

#31.彰縣義安宮邀學生彩繪打造燈籠海 - 國語日報社

彰化縣線西鄉義安宮日前邀請鄉內曉陽國小、線西國小、線西國中等校學生彩繪燈籠,一千三百多盞燈籠加上學生的祈福卡片,形成壯觀的燈籠海, ... 於 www.mdnkids.com -

#32.英文會考好(國中會考適用) - 博客來

書名:英文會考好(國中會考適用),語言:繁體中文,ISBN:9786263236721,頁數:304,出版社:志光教育科技,作者:黃百隆,出版日期:2023/05/15,類別:國中小參考 ... 於 www.books.com.tw -

#33.ABC互動英語 2022 年 10 月號 No.244 【有聲版】【基礎、活用】: Talking About the ...

... 國中會考 the King's Empire 初級基礎、活用新 Long May She Reign 2022 1 月號 No.242 |適用全民英初級、國中教育售考字營程度:約 500-2000 字【時事、新知開啟 ... 於 books.google.com.tw -

#34.青年日報

南投89線52k道路中斷封閉搶修中... 提升學子國際觀修平應日系不遺餘力 · 疏縱鱷魚飼主遭新北動保處開罰 · 優質團隊輪番上陣屯藝中心邀9月走入. 於 www.ydn.com.tw -

#35.節目館, 新彰數位有線電視

下週就是110年國中教育會考,為了鼓勵學生在最後階段衝刺,線西國中今日為畢業班舉行祈福儀式,希望孩子們能加緊準備,考上理想學校。 於 www.ncdtv.com.tw -

#36.線西國中會考成績亮眼沒補習也上第一志願 - 中國時報

近日國中會考成績放榜,彰化縣線西國中表現亮眼,其中學生楊沛蓉獲得5A++,寫作5級分之優秀成績,學生陳建穎並未被先天的身體缺陷擊倒, ... 於 www.chinatimes.com -

#37.投信投顧報名- 新化高工會考分數 - Aeris Studios

110 年彰化區國中會考已放榜,彰化縣有3 位國中教育會考的滿級分考生5A++、作文6 級分,留在彰化縣就讀,1 位男生是就讀彰化高中;2 位女生是錄取彰化女中,都沒有跨區跑到 ... 於 z41nn.aerisstudios.com -

#38.105 學年度國中會考國文領域

根據文意,畫線處填入下列何者最恰當? (A)那詩人早已把田莊寫成了詩. (B)於是農人決心護衛他的所有. (C) ... 於 www.mtjh.tp.edu.tw -

#39.全文偏鄉學校大志氣~逆境增長33班壹

(三)發展『科際閱讀評量指標』,申請教育部『推動國民中學教師自主活化教學計畫』,以『科際. 閱讀,閱讀世界』為專題,並與線西國中跨校合作,深化區域策略聯盟課程 ... 於 cirn.moe.edu.tw -

#40.109年國語文歷年試題解題聖經(九)108年度

愛聽好話是人的通病,文中的粵西縣令也不例外,所以拍馬屁的小吏,自然能獲得他的喜愛。 ... 近五年的國中會考寫作測驗題目分別是捨不得(104年);從陌生到熟悉( 105年); ... 於 books.google.com.tw -

#41.國中會考成績出爐一中、女中門檻5A93點 - 好房網News

彰化縣大同國中林晏瑜和羅妤意、田中高中施汶妘3人都考出5A++、作文6級分的滿級分的好成績。線西國中學生楊沛蓉獲得5A++,寫作5級分;因腦性麻痺導致肢體 ... 於 news.housefun.com.tw -

#42.社區高中夯和美實驗學校繁星上榜94% - 有愛無礙For Teachers

鹿港國中畢業的陳稚宗,當時國中會考沒如願考好,僅數學該科達A級分,在挫折 ... 學校校必課程與閱讀理解的訓練,錄取中正大學歷史系;線西國中畢業的 ... 於 teachers.dale.nthu.edu.tw -

#43.106年國中教育會考 自然科解析卷

科目【理化】第六冊第2 章電與磁. 試題解析:根據右手開掌定則,各銅線受力方向為(A)銅線甲:向西;(B)銅線乙:向北. (C)銅線丙:向東;(D)銅線丁:向南。故選【C】。 Page ... 於 public.ehanlin.com.tw -

#44.教師創業家- 教師社群,校本課程與有效教學

學生學習成效提升-會考作文成績 ... (線西國中兼任輔導員林莞如老師). 2.教師專業發展評鑑-課室觀察與規準導入 ... 典範教師分組教學演示-線西國中. 於 www.sce.ntnu.edu.tw -

#45.線西國中畢業紀念冊-3c電腦評測情報整理-2022-11(持續更新)

線西國中畢業紀念冊在2022的情報收集,在網路上蒐集PTT/Dcard相關3c電腦資訊,找線西國小新生編班,線西國中會考,線西國小110新生編班在各大社群媒體文章及新聞報導匯總 ... 於 3c.gotokeyword.com -

#46.線西國中會考 :: 運動筆記本

彰化縣立線西國中·首頁·關於線中·校史沿革.,,2016年6月6日—近日國中會考成績放榜,彰化縣線西國中表現亮眼,其中學生楊沛蓉獲得5A++,寫作5級分之優秀成績,學生陳建穎 ... 於 stadium.idataiwan.com -

#47.CNN 互動英語 2023 年 8月號 No.275 【有聲版】: The Heart, Lungs and Soul ...

LiveABC.com 終結英語學習的痛苦輕鬆開口說英語輕鬆戰勝國民英檢、國中會考適用 ... 核心素養○讀門祕笈:辨識作者的目的♢公民素養:「漂綠線」知多少♢即時練習:新課綱 ... 於 books.google.com.tw -

#48.CNN 互動英語 2023 年 2月號 No.269 【有聲版】: TSMC Expansion 台積電赴美設廠 ...

... 的痛苦輕鬆開口說英語輕鬆戰勝國民英檢、國中會考適用全民英檢中級、大學學測、統測訂雜誌再抽 8888 獎學金-滿額加送好禮,詳情請見內頁適合進修、升大學學力測驗選 ... 於 books.google.com.tw -

#49.112學年度彰化區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平臺

112學年度彰化區高中職免試入學由北斗家商承辦,本網站由政高公司建置,提供免試、技優、直升、優免、變更就學區及適性入學等資訊,亦為國中端集體報名平台。, ... 於 chc.entry.edu.tw -

#50.國中會考成績出爐中市展現優質教育力 - 觀傳媒

觀傳媒台中新聞)【記者顏淑娟/台中報導】112年國中教育會考今(9)日公布成績,中投考區報名人數為3萬495人。台中市政府教育局指出,會考成績出爐後, ... 於 www.watchmedia01.com -

#51.西港國中 - 臺南市教育局

西港國中是一所有快樂學生、卓越教師、優質家長的績優學校,值得您來就讀! ... 112年國中教育會考及專科學校五年制適性入學重要時程. 五月份. 20日-21日:國中教育 ... 於 www.sgjh.tn.edu.tw -

#52.新彰化新聞20220519 國中會考將至線西鄉長為學生祈福包中

111年國中教育 會考 將至,為了鼓勵學生在最後階段衝刺,線西鄉長蘇韋峻親自到 線西國中 為畢業班舉行祈福儀式,希望孩子們能加緊準備,考上理想學校。 於 www.youtube.com -

#53.CNN 互動英語 2023 年 4 月號 No.271 【有聲版】: Almost Human? ...

... 全民英初級、國中教育售考字營程度:約 500-2000 字訂雜誌再抽 8888 獎學金, ... 痛苦輕鬆開口說英語輕鬆戰勝國民英檢、國中會考適用全民英檢中級、大學學測、統測 ... 於 books.google.com.tw -

#54.112 年國中教育會考各考區之考場學校名單 - 臺中市政府

112 年國中教育會考各考區之考場學校名單. 考區 ... 320318 桃園市中壢區中央西路二段141 巷 ... 302311 新竹縣竹北市中正西路15 號. 044320 新竹縣立湖口高級中學. 於 tcroad.taichung.gov.tw -

#55.溪崑國中 - 新北市政府教育局

轉知「112學年度國中教育會考及全國高級中等學校與專科學校五年制適性入學重要日程表」. 註冊組, 2022/09/26. 轉知「基北區高級中等學校特色招生核定作業要點」. 於 www.ckjhs.ntpc.edu.tw -

#56.教育政策與議題趨勢 - 第 50 頁 - Google 圖書結果

適性揚才的教育理想,第一線教師的投入固然重要,但是政策方向正確當更為關鍵。目前我國實施的常態編班政策真能達到適性揚才的理想嗎?如果從國中會考的結果來看, ... 於 books.google.com.tw -

#57.新彰化新聞20210507 高中會考將至線西國中為學生祈福包中

下週就是110年國中教育 會考 ,為了鼓勵學生在最後階段衝刺, 線西國中 今日為畢業班舉行祈福儀式,希望孩子們能加緊準備,考上理想學校。 於 www.youtube.com -

#58.國中教育會考登場王縣長為學子打氣 - 縣政要聞- 彰化縣政府

108年國中教育會考於5月18、19日舉行,今年彰化縣應考人數為1萬2,468名考生,共 ... 鹿港高中校長林宜賢、鹿港國中校長李錦仁、福興國中校長趙士瑩、線西國中校長 ... 於 www2.chcg.gov.tw -

#59.國中會考成績出爐彰化區免試入學網路選填志願6/21開放

【焦點時報/記者林明佑報導】今年國中教育會考於112年6月9日寄發成績單並 ... 彰化縣線西鄉衛生所新建大樓落成暨線西秀和苑日照中心開幕 2023 年8 ... 於 focus.586.com.tw -

#60.108年彰化區國中會考應屆畢業生錄取彰中彰女人數統計表

榜單中前三名的學校是彰興國中117人、陽明國中105人與彰泰國中99人,為錄取彰化 ... 108年彰化區國中會考 ... 26, 彰化縣立線西國民中學, 8, 4, 12. 於 oldman.epizy.com -

#61.國中會考成績出爐一中、女中門檻5A 93點 - Yahoo奇摩

彰化縣大同國中林晏瑜和羅妤意、田中高中施汶妘3人都考出5A++、作文6級分的滿級分的好成績。線西國中學生楊沛蓉獲得5A++,寫作5級分;因腦性麻痺導致肢體 ... 於 tw.yahoo.com -

#62.彰化高中職錄取分數 - sodapop.cz

學校人員表示,年會考題目有鑑別國立彰化高中今年推估落點在30至31級分, ... 以上的國中有哪些,有彰泰國中、文興高中國中部、彰安國中、線西國中與 ... 於 sodapop.cz -

#63.人生第一次的大考!! 國中教育會考登場每年上演的戲碼線中 ...

國中教育 會考 登場每年上演的戲碼線中的傳統必勝戰鬥考生加油 小將們加油 #機會是留給有準備的人#壓力是留給有志氣的 ... More from 線西國中 籃球隊. 於 www.facebook.com -

#64.線西國中導師 :: 全國各校統一編號資料庫

5.學生服裝儀容整潔檢查。6 ...,彰化縣立線西國中考試試場規範.各類申請書.在家教育申請書(pdf)(doc)(odt ... 於 schoolun.iwiki.tw -

#65.證券暨期貨市場發展基金會

資本市場人才培育搖籃,資格測驗與專業認證,推動公司治理,各項教育宣導及資本市場國際化。 於 www.sfi.org.tw -

#66.校中有廟見證捐地興學歷史- 聯合學苑

多數學校與土地公等「陽廟」比鄰,但彰化縣線西國中校園內有座屬於陰廟的「百姓公廟」,學生每天打掃校園時,掃地區域也包含廟埕。 於 udncollege.udn.com -

#67.除了Happy Birthday?還有哪些英文「生日祝賀」可以說 - 常春藤

國中 (閱讀素養. ... 一本讓你擁有綺麗好心情的英語學習書,配合循序漸進的「點、線、面」與「閱讀、聽力、口說」學習方式,翻開這本書,不只心情變 ... 於 www.ivy.com.tw -

#68.110學年度第7次行政會報紀錄 - 國立和美實驗學校

七、111年5月19日(四)教育會考行前會議;5月21、22日教育會本校國中部3. 位考生參加會考、考場 ... (一)5月24日(二)上午第一節線西國中辦理入班宣導,需5位教師前往。 於 www.nhes.edu.tw