adr訴訟外紛爭解決機制的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李詩應,陳永綺暨團隊寫的 醫病大和解:協助醫師、護理師、藥師、社工師、醫檢師、醫院行政、病人和家屬一起學習同理關懷與自我保護之教育手冊(三版) 和李兆環,張淯的 誰說法律沒有溫度:李兆環律師讓輸贏之間更圓滿都 可以從中找到所需的評價。

另外網站訴訟外紛爭解決機制(ADR)與司法改革(中) - 法源法律網也說明:論著名稱:, 訴訟外紛爭解決機制(ADR)與司法改革(中) ... 就民事上訴程序改革之議題討論時,提出將擴展法院內、外的訴訟外紛爭解決制度的功能列為改革方案之一。

這兩本書分別來自方舟文化 和獨家傳媒所出版 。

國立政治大學 法學院碩士在職專班 許政賢所指導 劉慧娟的 我國醫療紛爭之訴訟外解決機制 -以調解為中心 (2019),提出adr訴訟外紛爭解決機制關鍵因素是什麼,來自於醫療紛爭、醫療糾紛、訴訟外紛爭解決機制、調解、訴訟、醫療事故預防及爭議處理法(草案)。

而第二篇論文世新大學 法律學研究所(含碩專班) 陳添輝所指導 鍾曉婷的 我國生育事故醫療糾紛之實務研究 (2016),提出因為有 新生兒、生育事故、生產事故救濟條例、醫療糾紛的重點而找出了 adr訴訟外紛爭解決機制的解答。

最後網站第陸章爭議處理各機關所辦理之採購則補充:目前履約爭議解決途徑較常被運用者是「調解」、「仲裁」及「訴訟」。 ... 訴訟程序外,尚有訴訟. 外紛爭解決機制(ADR,Alternative Dispute Resolution),如調解與仲.

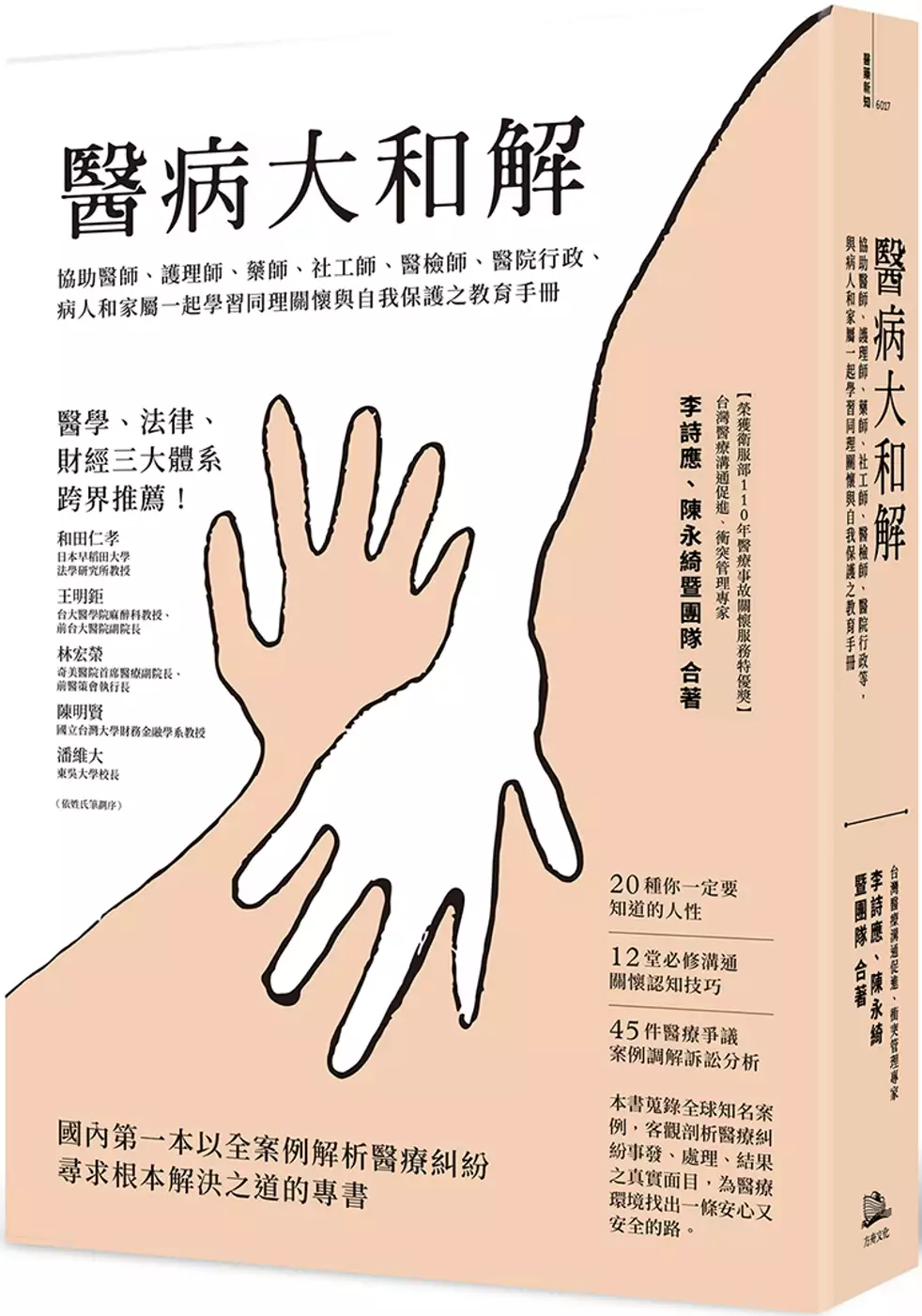

醫病大和解:協助醫師、護理師、藥師、社工師、醫檢師、醫院行政、病人和家屬一起學習同理關懷與自我保護之教育手冊(三版)

為了解決adr訴訟外紛爭解決機制 的問題,作者李詩應,陳永綺暨團隊 這樣論述:

◆重建醫病和諧‧100%同理溝通 在台灣,平均每天有一名醫師被告 醫療糾紛每三年增加一倍 西醫執業生涯中遇到醫糾的機率甚至高達44%! 究竟是病人多「奧客」?還是「傲醫」難溝通? 面對剪不斷、理還亂的醫糾暴力與官司 台灣醫療促進溝通、衝突管理專家李詩應、陳永綺暨團隊聯手編纂 國內第一本以全案例解析醫療糾紛、尋求根本解決之道的專書 蒐錄全球知名案件,客觀剖析事發、處理、結果之真實面目 為醫療環境找出一條安心、安全的路 本書匯集心理學大師、爭議調解專家、法學談判權威專業與受難家屬經驗法則 終結誤解和暴力!一起走出醫療糾紛的迷宮、重建醫病信賴關

係 ‧20種你一定要知道的人性 ‧12堂必修溝通關懷認知技巧 ‧45件醫療爭議案例調解訴訟分析 ◆讓「溝通」改變「對立」‧以「關懷」取代「官司」 除了醫治疾病,醫病之間的「關係」更需要被療癒 當醫療糾紛發生時,要做的是冷靜、同理、思考、溝通 從關懷思維出發的溝通,才能創造醫病和諧 ‧ 為什麼病人家屬會發飆? ‧ 這件事是「誤解」還是「誤診」? ‧ 怎麼表達遺憾(抱歉)、何時說及如何道歉才是合宜? ‧ 家屬真正想要的是什麼? ‧ 如何做到有效的溝通? ‧ 如何恢復醫病信賴,達成共識? ‧ 病人是無助的「人球」還是「奧客」?

‧ 真正「來鬧事的人」如何處理? ‧ 委由律師處理訴訟比較好嗎? 以訴訟解決醫病衝突,絕非最理想的方式 和平解決醫療紛爭,醫病才能協力對抗病魔 ◆醫護有解 ! 病患有靠 ! 本書以實案教學,提供各類醫糾調解模式 讓每一場爭議都能找到最佳解決方案! 協助醫師、護理師、藥師、社工師、醫檢師、醫院行政、病人和家屬 一起學習同理關懷與自我保護 ‧醫病關係邁向和諧 3 步驟分析 1. 傾聽.同理.關懷 2. 溝通.說明.對應 3. 共識.執行.追蹤 ‧爭議解決 4 大策略解說 1. 溝通防範 2. 私下和解 3. 法律訴

訟 4. 替代調解ADR ‧醫療爭議調解模式 6 類型探討 1.【意外風險】腦動脈瘤手術失敗、車禍開顱成植物人、物理治療意外傷害 2.【醫療疏失】低估車禍傷害、給錯藥方、打錯點滴、乳癌誤診、麻醉失誤、誤關警告器… 3.【溝通不足】不准假硬要外出、覺得被耍的病人、醫檢觸碰私密部位 4.【情緒效應】天邊孝子症候群、愛妻大腸癌逝、喪子痛求賠償、醫師受創憂鬱… 5.【突發暴力】醉漢暴砸護理師、吸毒女動手毆打、失智老人攻擊… 6.【灰色爭議】女童心臟術後出血、孕婦死胎事件、性騷擾疑案、醫師控告醫師 … ‧醫病關係6大警報與因應 1. 預防→提前準備,

以應萬變 醫療前清楚說明措施與風險,但醫方仍應積極預防和因應病方因認知落差和人本情緒,若無法接受最後發生之不幸醫療結果,可能會有怨懟、求償、控訴之行為。 2. 除雷→提高敏度,佈署支援 醫療過程中要覺察病方的想法和歧異點,隨時說明溝通,減少爭議。另對於危險人物就醫要有高度警覺,必要時以警力支援,如醉漢、失智、吸毒、精神異常者。 3. 降溫→傾聽宣洩,情緒引導 爭議初期未處理妥善,包括醫療疏失、溝通不足、態度不佳、認知落差等都會造成病患和家屬憤怒不滿,應善用傾聽、同理、關懷、溝通、道歉和情緒輔導等技巧。 4. 分析→同理對方,掌握關鍵 急著下定

論或想草草結案,未能真正分析了解病方的關切點和需求,會被認為欠缺誠意,想推託責任,造成敵意和對立產生,後續更難以達成共識。 5. 填補→誠懇認錯,合理賠償 因為醫療疏失或溝通關懷不足,未能給予病方應有的照護和權益,甚至造成病方的傷害,應誠懇認錯、道歉、溝通及研議補償方案;但也要避免病方予取予求。 6. 復原→感謝抱怨,修復和諧 態度和說話口氣,在忙碌工作中是最容易疏忽的細節,往往會造成醫病之間看不到的裂痕, 當病患提出抱怨時要立即警覺和改正,趁問題還小儘早彌補即將破裂的關係,當雙方關係不幸嚴重破裂時,修復彼此的關係。 名人推薦 【五大影響力人物 撰文

推薦】(按姓氏筆劃排序) 和田仁孝/日本早稻田大學法學研究所教授 王明鉅/台大醫學院麻醉科教授、前台大醫院副院長 林宏榮/奇美醫院首席醫療副院長、前醫策會執行長 陳明賢/國立台灣大學財務金融學系教授 潘維大/東吳大學校長 【醫、法、財經三大體系、聯合推薦】(按姓氏筆劃排序) 醫界: 王志嘉醫師/三軍總醫院家庭暨社區醫學部主治醫師、台灣醫病和諧推廣協會常務理事 王桂芸教授/兆如安養護中心院長、台灣護理學會副理事長 方基存醫師/林口長庚醫院腎臟科主治醫師、長庚大學醫學院醫學系內科臨床教師 吳志正醫師/法院醫糾調解委員、月旦醫事法報告主編 余萬能

理事長/中華民國藥事品質改革協會理事長 林工凱醫師/中華民國醫師公會全國聯合會副祕書長 林萍章醫師/長庚醫院心臟外科主治醫師、長庚大學外科教授 柴惠敏理事/台北市物理治療師公會理事 楊文理醫師/台北市立聯合醫院本部策略長 劉家正醫師/中華民國基層醫療協會理事長 劉越萍醫師/中華民國醫師公會全國聯合會副祕書長 法界: 李永芬律師/理律文教基金會執行長 李兆環博士/得聲法律事務所主持律師、台灣醫療衛生研究協會理事 林家祺主任/真理大學法律系教授、台灣法學基金會副董事長 施茂林理事長/台灣法研會理事長 洪家殷教授/東吳大學法學院專任特聘教授 鄭冠

宇教授/東吳大學法學院院長兼系主任 謝哲勝教授/台灣法學基金會董事長 藍瀛芳博士/元貞聯合法律事務所主持律師 財經界: 魯慧中教授/輔仁大學社科院院長

我國醫療紛爭之訴訟外解決機制 -以調解為中心

為了解決adr訴訟外紛爭解決機制 的問題,作者劉慧娟 這樣論述:

醫療行為具有高風險、不確定及極限性,醫師對治療結果無法完全擔保無危險性。惟醫師執行醫療業務造成病人死亡、傷害結果,易致醫療紛爭事件。病方因無醫療專業,會藉由提起訴訟追求真相及請求損害賠償。此除導致雙方訴累外,亦造成防禦性醫療及醫病關係緊張對立、醫師或醫學系學生怕進入高風險科別等問題,形成重大公共衛生議題。此時如果有一套完善的制度,讓各方都可以接受事故的解決結果,就能避免走入醫療訴訟,耗費更多社會成本。本文就是在探討我國究採何機制解決醫療紛爭較適宜。當醫療事故發生時,有訴訟途徑或訴訟外途徑可資解決醫療紛爭時,該如何選擇?首須考量何種救濟途徑較符合醫病雙方利益且能創造雙贏,才是好的制度及睿智的選

擇。本文認為首選應是透過醫院內溝通協調(院內調解)方式解決(成本最低,也較易化解爭議);如無法透過院內調解解決,現在可向法院聲請調解(司法調解)或向地方衛生局申請調處;未來醫療事故預防及爭議處理法(下稱醫爭法)草案通過施行後,則向地方衛生局調解會聲請調解(行政調解,行政型ADR)。若上述訴訟外紛爭解決機制均無法解決醫療紛爭時,才以訴訟方式解決。本文除說明訴訟外紛爭解決機制(即ADR)之意義、起源、發展、類型外,並詳細探討我國醫療紛爭訴訟外解決機制如和解(通常指私下和解:如醫療院所之和、調解及醫師公會之和、調解等)、地方衛生局之調處(行政型ADR,衛福部於2017年推動「多元雙向醫療爭議處理機制

試辦計畫」,以提升調處成效)、鄉鎮市調解委員會之調解(行政型ADR)、法院調解(司法型ADR)、訴訟上和解(司法型ADR)及仲裁(民間型ADR)制度及其等效力等。而私下和解僅係債權行為,如有爭執仍須透過訴訟解決,惟於符合公證法第13條第1項第1、2款規定時,則可透過公證補強其效力等。至法院調解(司法調解,司法型ADR)部分,除以臺中地院試辦醫療調解(該調解制度係屬我國醫療紛爭解決機制之改革)為中心,說明其辦理情形外,另外介紹陳學德法官透過實證研究並參考外國法制後建議之敘事醫療調解模式,以改善目前調解方式。最後說明現在尚在立法院審議中之醫爭法草案重點、立法沿革及相關外國法制等,並提出建議。

誰說法律沒有溫度:李兆環律師讓輸贏之間更圓滿

為了解決adr訴訟外紛爭解決機制 的問題,作者李兆環,張淯 這樣論述:

說的是故事,講的是法律,看的是人生,品的是智慧 李兆環律師深耕律師界二十五年,在每起官司結束後,總會感性與理性的思考著,法律之外,是否還有別的解決方法? 本書透過法律案件,讓讀者瞭解法律常識,同時透過律師的省思,提醒讀者更多面向與角度,看待人生中的爭論與是非。 更多精彩內容就在《誰說法律沒有溫度:李兆環律師讓輸贏之間更圓滿》! 好評推薦 「法律不僅是白紙黑字的文字,而是一個個有血有淚的事實。向這位具有不忍人之心的律師致敬。」──潘維大 校長 「兆環是在專業上有『深度』;服務上有『溫度』,以『真心』對待朋友;以『愛心』對客戶;以『耐心』處理

事務的最優律師。」──劉瀚宇 副校長 「帶給人冰冷感覺的,不是法律,而是漠視苦難的心。」──楊聰財 醫師 「期待世上有更多像李律師這樣古道熱腸的人出現,讓人與人之間少了份距離,多一分關心,發揮本書人飢己飢的精神,一同建造更美好的社會。」──葉毓蘭 立委 「看完這些案例故事,相信我們不再只是遊走在法律邊緣的『懂』法之人,而是可以成為懂得如何與人、與這個社會互動的『知』法之人。」──邱泰源 立委 「我看到李律師認真付出,不僅展現專業上的『理性』,也充分聆聽當事人的述說,照顧到他們的感受,在輸贏之外,有個更圓滿的解決之道,這都是我們可以學習的。」──蔣萬安 立委

「她將生活與法律結合,透過案例呈現的畫面,我看見的不再是冷冰冰的法條,彷彿法律活過來了,法律也是可以有生命、有溫度的。也將律師沒呈現在大眾的另一面展現出來。」──賴芳玉 律師 「兆環集教授、博士、律師頭銜,卻待人誠懇、謙和有禮,是萬進敬仰的現代傑出女性,兆環學識淵博且工作嚴謹,得到客戶信賴,還將案例整理成書分享讀者實屬不易。」──李萬進 董事長

我國生育事故醫療糾紛之實務研究

為了解決adr訴訟外紛爭解決機制 的問題,作者鍾曉婷 這樣論述:

因應少子化衝擊下,我國為承擔女性的生產風險,特制定「生產事故救濟條例」,並於民國105年6月30日開始施行,此條例針對產婦、胎兒及新生兒因生產風險造成傷亡,可獲得國家救濟給付,希冀能預防及降低生產風險事故。故本研究係以生育事故之民事醫療糾紛作為素材,以實務判決作原因分析,並與外國法比較有關產科及新生兒無過失補償制度的差異性。實務研究方式,透過司法院「法學資料檢索系統」網站,查詢判決日期自民國94年1月1日起至105年12月31日全國各級法院有關生育事故之民事醫療糾紛判決,統計相關之判決共有142件,其中包括地方法院85件、高等法院38件及最高法院19件之產科醫療糾紛案件,依判決書內容人、事、

時、地及物的變項進行敘述性分析,採取質性及量化混合研究。本研究係利用判決書內容來瞭解國內生育事故醫療糾紛之審理結果,並歸納全國各級法院判決,將研究結果與「生產事故救濟條例」進行分析探討,期望提供實務上參考價值。

adr訴訟外紛爭解決機制的網路口碑排行榜

-

#1.訴訟外紛爭解決機制於我國之實踐 - 政大機構典藏

迅速與經濟地解決紛爭乃ADR 存在之重要理由,以彌補法院訴訟程序之耗. 時費力。效率意味著減少法院積案、法官的工作量、當事人的成本、國家司法系. 統的耗費以及所有糾紛 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#2.月旦法學雜誌第159期 - 第 5 頁 - Google 圖書結果

智慧財產權爭議調解 藍瀛芳,訴訟外解決爭議的方法(ADR)之現代功能與展望, ... 訴訟外紛爭處理機制(Alternative Dispute Resolution,ADR)對於智慧財產權紛爭解決無疑 ... 於 books.google.com.tw -

#3.訴訟外紛爭解決機制(ADR)與司法改革(中) - 法源法律網

論著名稱:, 訴訟外紛爭解決機制(ADR)與司法改革(中) ... 就民事上訴程序改革之議題討論時,提出將擴展法院內、外的訴訟外紛爭解決制度的功能列為改革方案之一。 於 www.lawbank.com.tw -

#4.第陸章爭議處理各機關所辦理之採購

目前履約爭議解決途徑較常被運用者是「調解」、「仲裁」及「訴訟」。 ... 訴訟程序外,尚有訴訟. 外紛爭解決機制(ADR,Alternative Dispute Resolution),如調解與仲. 於 ws.pcc.gov.tw -

#5.各項訊息彙整 - 屏東縣佳冬國小

訴訟外紛爭解決機制 (ADR). 45秒短影音--不錯的選擇篇. https://youtu.be/fgG7uAFSGkM?list=PLi-1XuaJrX1I4AfZOLMtdPMcdYXWAlTTQ. 商業事件審理法. 平面廣告連結. 於 www.jdps.ptc.edu.tw -

#6.訴訟外紛爭解決機制(ADR)-不錯的選擇篇 - 全國農業金庫

影片介紹. 您有民事糾紛? 除了上法院,現在您有其他選擇→ ADR ( 訴訟外紛爭解決機制 ). 最新更新日期:111/01/10. 回上一頁. 新冠肺炎振興專區. 於 www.agribank.com.tw -

#7.月旦法學雜誌第252期 - 第 49 頁 - Google 圖書結果

代結語之一定範圍內,得以合意選擇循訴訟或其一、非強制訴訟外紛爭解決機制他法定之非訴訟程序處理爭議。仲裁係人民依法律之規定,本於契約自由原則,以由歐盟消費者ADR ... 於 books.google.com.tw -

#8.大專校院推廣教育課程資訊入口網

課程介紹:, 國際商務仲裁係企業從事跨國業務重要的訴訟外爭端解決機制,本課程 ... 參與國際訴訟外紛爭解決機制辯論比賽(International ADR Mooting Competition,曾 ... 於 cell.moe.edu.tw -

#9.新新聞周刊: 1628期 - Google 圖書結果

司法院推動民事「訴訟外紛爭解決機制」,透過雙方直接協商,共創雙贏什麼是ADR?對於私權糾紛的處理,除了打官司外,還可以透過「調解」、「調處」或「仲裁」等訴訟以外的 ... 於 books.google.com.tw -

#10.訴訟外紛爭解決機制- 民眾服務 - 水里鄉公所

訴訟外紛爭解決機制. 訴訟外紛爭解決(ADR)機構查詢平台」(下稱ADR查詢平台),. 直接掃描QR code碼(附件)或輸入網址之方式連結ADR專屬網頁. 於 www.shli.gov.tw -

#11.淺述訴訟外紛爭解決機制(ADR)-以金融消費爭議為中心

因此,當爭議發生時,除了選擇曠日廢時之冗長的法院訴訟外,更可透過訴訟外之紛爭解決機制(Alternative Dispute Resolution;ADR),儘速讓爭議圓滿落幕。 於 lawapple.com -

#12.訴訟外紛爭解決機制司法院:年調解逾10萬件- 社會 - 自由時報

司法院21日舉辦例行記者會,民事廳廳長周玫芳表示,訴訟外紛爭解決機制(ADR)一年調解成立的案量逾10萬件,而勞動事件新制施行至今3年,平均調解成立 ... 於 news.ltn.com.tw -

#13.便民服務-相關連結 - 臺中市大安區公所

... 5臺中市政府民政局2019-08-02 · 6國家發展委員會2019-08-02 · 7國家通訊傳播委員會無障礙網路空間服務網2019-08-02 · 8訴訟外紛爭解決機制(ADR) 2019-08-02 ... 於 www.daan.taichung.gov.tw -

#14.司法院『訴訟外紛爭解決機制(ADR)』宣導影音 - 法務部調查局

司法院『訴訟外紛爭解決機制(ADR)』宣導影音. 司法院『訴訟外紛爭解決機制(ADR)』宣導影音. 發布日期110-12-15 11:50:46 更新日期110-12-15 11:56:06 資通安全處. 於 www.mjib.gov.tw -

#15.二十年前「面交」植物人丈夫,法官駁回「艱苦婦」離婚之訴?

因此,國際間漸發展出司法體系以外的爭端解決替代方案,如「訴訟外紛爭解決(Alternative Dispute Resolution, ADR)」機制,或「線上爭端解決(Online Dispute ... 於 www.lawtw.com -

#16.ADR訴訟外紛爭解決機制 - 八斗子商圈聯盟

ADR訴訟外紛爭解決機制 ... 規格介紹: 對於民眾私權糾紛的處理方式,除了一般向法院提起訴訟,由法院以作成判決的方式解決以外,還可以透過「調解」、「調處」或「仲裁」等 ... 於 www.badouzi.com.tw -

#17.內政部全球資訊網-中文網

役男兵役體檢以戶籍地辦理為原則,本部役政署為便利於外縣市就業、就學,不能返回 ... 聯合國兒童權利公約資訊網 · 司法院訴訟外紛爭解決(ADR)資訊專區 · 青年資源讚 ... 於 www.moi.gov.tw -

#18.糾紛解決 - 政府研究資訊系統GRB

關鍵字:消費者保護;跨境爭議;訴訟外紛爭解決機制. ,並重視ADR(the Alternative Dispute Resolution mechanism)機制在消費糾紛解決上扮演的關鍵角色,積極推動 ... 於 www.grb.gov.tw -

#19.訴訟外紛爭解決機制(ADR) - 交通部公路總局第三區養護工程處

訴訟外紛爭解決機制 ( ADR ). 發布單位:第三區養護工程處-交通管理及控制中心. Judicial Yuan 司法院影音. 14.8K subscribers. 2018【 ADR -不錯的選擇篇】(劉方慈、陳昊森). 於 thbu3.thb.gov.tw -

#20.情理以內,爭訟以外: 臺灣生產事故救濟制度發展 - Google 圖書結果

第三章訴訟外糾紛解決機制與醫療糾紛之解決一、訴訟外糾紛解決機制(ADR)解決醫療 ... 訴訟與ADR模式之差異:圖表15 訴訟與訴訟外紛爭解決模式(ADR)之差異比較(曾淑瑜 ... 於 books.google.com.tw -

#21.醫病溝通橋梁——醫療爭議處理模式與訴訟外解決機制 - Google 圖書結果

相較於以訴訟制度解決醫療糾紛所面臨的諸多問題,已在國際被廣為推行之訴訟外紛爭解決機制(alternative dispute resolution, ADR),由於具有尊重當事人意思自治、 ... 於 books.google.com.tw -

#22.再訪臺灣的調解制度:以日治時期對傳統的現代化轉譯為中心

現代調解制度,但關於民事紛爭解決機制的立法政策上還有另一個選項:增加司. 法投資,提供更有效能的法院訴訟,而非僅僅強化調解。 關鍵詞:. 於 econ.ntu.edu.tw -

#23.發生問題一定要打官司嗎?一起來了解什麼是訴訟外紛爭解決 ...

什麼是訴訟外紛爭解決機制(ADR)? ... 對於民眾私權糾紛的處理方式,除了一般向法院提起訴訟,由法院以作成判決的方式解決以外,還可以透過「調解」、「 ... 於 fennywen.com -

#24.宣導司法改革政策-訴訟外紛爭解決機制(ADR) - 政令宣導

宣導司法改革政策-訴訟外紛爭解決機制(ADR) / 更新日期:2021-11-30. 宣導司法改革政策-訴訟外紛爭解決機制(ADR),相關資訊請參考以下短片:. 於 www.typd.gov.tw -

#25.專業倫理:法律倫理 - Google 圖書結果

蓋法官若為此種行為,則有損其公正之形象,導致人民對於司法公正性的信賴有所下降。另外,由於訴訟外紛爭解決機制(ADR)的興起 11 ,導致以訴訟解 5 可 ... 於 books.google.com.tw -

#26.訴訟外紛爭解決機制(ADR)與司法改革(下)- 元照出版, 月旦知識庫

司法周刊, 本站僅提供期刊文獻檢索。 【月旦知識庫】是否收錄該篇全文,敬請【登入】查詢為準。 最新【購點活動】. 篇名. 訴訟外紛爭解決機制(ADR)與司法改革(下). 於 lawdata.com.tw -

#27.法學新論第39期 - 第 14 頁 - Google 圖書結果

壹、前言 Alternative Dispute Resolution (下稱「ADR」),也就是「訴訟替代機制」, 1 其種類至少可包括談判、調解、仲裁及其他種類ADR等。 2 法院訴訟僅為紛爭解決形式 ... 於 books.google.com.tw -

#28.ADR? CPR? 除了上法院,還有其他解決糾紛的方式 - Facebook

調解」、「調處」或「仲裁」等訴訟以外的方式來 解決 ,就是我們所說的「 訴訟外紛爭解決機制 」,英文名稱為 Alternative Dispute Resolution (簡稱 ADR )。☝ 於 www.facebook.com -

#29.訴訟外紛爭解決機制(ADR) - 財政部賦稅署

字體小icon 字體中icon 字體大icon 將資訊分享到Facebook 將資訊分享Line 將資訊以Email轉寄 彈窗列印設定. 訴訟外紛爭解決機制(ADR). Judicial Yuan 司法院影音. 於 www.dot.gov.tw -

#30.司法院已於106年12月15日啟用「訴訟外紛爭解決(ADR ...

另由東森電視台錄製「天秤的人生-ADR(訴訟外紛爭解決機制) 」影片,透過淺顯易懂方式介紹ADR制度,及教導如何利用上開平台查詢符合需求之ADR機構尋求協助。 於 www.pthg.gov.tw -

#31.財政部國有財產署

司法院訴訟外紛爭解決機制ADR圖示 · 開放文件格式應用工具 · 全民共享普發現金 ... 司法院訴訟外紛爭解決機制ADR圖示 · 開放文件格式應用工具. 於 www.fnp.gov.tw -

#32.司法院「訴訟外紛爭解決機制(ADR)」宣導短片 - 三星鄉公所

司法院「訴訟外紛爭解決機制(ADR)」宣導短片. 日期:110-12-01 資料來源:行政室. 司法院「訴訟外紛爭解決機制(ADR)」宣導短片. Judicial Yuan 司法院影音. 於 www.sanshing.gov.tw -

#33.司法改革政策一覽表 - 客家文化發展中心

訴訟外紛爭解決機制 (ADR). 不錯的選擇篇. Judicial Yuan 司法院影音. 14.7K subscribers. 2018【ADR-不錯的選擇篇】(劉方慈、陳昊森). 於 thcdc.hakka.gov.tw -

#34.訴訟外紛爭解決機制ADR-高雄關中文版網站

發布時間:110-11-26. 發生紛爭除了上法院外,還可以到ADR機構解決問題,像是鄰居糾紛、車禍紛爭、不動產問題、消費者問題、勞資爭議、醫療糾紛. 於 kaohsiung.customs.gov.tw -

#35.論美國訴訟外醫療紛爭處理之歷史發展經驗

為系統性呈現此一比較經驗,本文以下將鎖定傳統的審判前篩. 選、調解、仲裁,以及晚近的溝通解決機制(本質上為和解協商的. 一種) 等四項美國主要的醫糾ADR 選項,分別探討 ... 於 www.ea.sinica.edu.tw -

#36.透由「訴訟外紛爭解決機制」幫您處理私權糾紛 - 彰化縣政府

透由「訴訟外紛爭解決機制」幫您處理私權糾紛,詳情請逕上司法院網站 ... 民眾透過司法院「訴訟外紛爭解決(ADR)機構查詢平台」,依據機關的種類(行政型或民間型)、糾紛 ... 於 town.chcg.gov.tw -

#37.解決紛爭免打官司透過ADR解決更省時省錢 - Yahoo奇摩新聞

一般民眾都將「上法院」視為畏途,「官司纏身」更是件可怕的事,但遇到糾紛時,又不得不維護自己的權益。司法院近年力推「訴訟外紛爭解決機制」(ADR) ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#38.「李兆環律師」相關新聞 - CTWANT

... 到的案例皆是摘自有血有淚的真實故事,為了當事人的隱私、去掉外在條件,李律師 ... 李兆環律師在本書中曾提到,「修復式司法」以及「訴訟外紛爭解決機制」(ADR) ... 於 www.ctwant.com -

#39.衛生醫療資源- 臺東衛生局 - 台東縣衛生局

司法院於106年12月15日啟用「訴訟外紛爭解決(ADR)機構查詢平台」,提供民眾直接 ... 錄製「天秤的人生-ADR(訴訟外紛爭解決機制)」影片,透過淺顯易懂方式介紹ADR ... 於 www.ttshb.gov.tw -

#40.臺東縣蘭嶼鄉公所-公所公告-最新消息

序號 發文單位 課室單位 點閱 81 民政課 11483 82 財經課 財經課 11389 83 人事室 人事室 11580 於 www.lanyu.gov.tw -

#41.訴訟外紛爭解決機制」,英文名稱為Alternative Dispute ...

原則上任何民事紛爭都可以透過ADR程序解決,無論是車禍事件、房屋漏水、公寓大廈爭議、買賣物品等日常糾紛,或是與雇主間的勞資爭議、不動產糾紛,甚至是專業的醫療爭議、 ... 於 yjland.tainan.gov.tw -

#42.我國法院調解制度與調解原則之不協調性

能係以訴訟外紛爭解決機制,例如仲裁、調解、調處、斡旋 ... 和解,而得不以裁判方式解決紛爭。 ... 司法之改革有必要思考ADR 之發展,而將調解等制度作為. 於 sharing.com.tw -

#43.ADR正夯,什麼是訴訟外紛爭解決機制? - 政衡法律事務所

(一)什麼是訴訟外紛爭解決機制(Alternative Dispute Resolution)? 民眾私權糾紛的處理方式,除了提起訴訟外,還可以透過「調解」、「調處」或「仲裁」等訴訟 ... 於 www.ch-law.com.tw -

#44.訴訟外紛爭解決機制(ADR)宣導影音 - 中央地質調查所

訴訟外紛爭解決機制 (ADR)宣導影音. 發佈日期: 2021-11-29 資料來源: 綜合企劃室 瀏覽人次:224. 相關連結. 45 秒短影音--不錯的選擇篇. 回上一頁. 於 www.moeacgs.gov.tw -

#45.柯博齡/有糾紛免打官司善用訴訟外紛爭解決機制 - ETtoday

為避免司法資源浪費,司法院提倡對於私權糾紛可多利用法院訴訟以外之調解、調處或仲裁來解決,這就是所謂的「訴訟外紛爭解決機制」,透過司法院網站之 ... 於 www.ettoday.net -

#46.《金融》金融消費糾紛案飆新高評議中心2招應戰- 財經- 時報資訊

相信透過以訴訟外紛爭解決機制(ADR),將可大幅縮減爭議案處理時間、降低民眾所費成本,並增加民眾對評議中心信賴。 評議中心董事長林志潔指出,部分 ... 於 www.chinatimes.com -

#47.宣導訴外紛爭解決機制(ADR) - 台東縣政府地政處

對於民眾私權糾紛的處理方式,除了一般向法院提起訴訟,由法院以作成判決的方式 ... 訴訟外紛爭解決機制」,英文名稱為Alternative Dispute Resolution(簡稱ADR)。 於 land.taitung.gov.tw -

#48.不動產交易安全-消費糾紛處理管道及法律效力 - 臺北市政府地政局

另除不動產糾紛外,司法院亦針對不同類型的私權糾紛類型,整理各「訴訟外紛爭解決機構(Alternative Dispute Resolution,簡稱ADR)」查詢平台並可供查詢聯絡管道,敬請 ... 於 land.gov.taipei -

#49.花蓮縣警察局

視訊報案宣導(完整劇情)… 發表:2022-01-26 瀏覽次數:1237 · 訴訟外紛爭解決機制(ADR)… · 勞動事件法--完整篇(國語)… · 勞動事件法--餐廳篇… · 勞動事件法--加班篇… · 勞動事件 ... 於 www.hlpb.gov.tw -

#50.法規資源引介 - 國會圖書館

是目前我國用以解決依法得和解之民事. (包括貿易或商務)爭議的主要法律之 ... 國際聯合貸款運用仲裁制度解決紛爭之 ... 美國之訴訟外糾紛解決(ADR)機制:兼. 於 npl.ly.gov.tw -

#51.BOT 契約之理論與實務- 司法新聲- 法源法律網 - Yumpu

相對於法官法律律外專業知識之不不足; 若干訴訟外紛爭解決之機制, ... 歐洲綠皮書指出A.D.R. 制度度取代傳統以訴訟解決爭議方式之原因( 優點), ... 於 www.yumpu.com -

#52.醫療調解制度之實證研究--以「司法官及醫療調解委員」為中心

... 且統計結果醫方有低敗訴率與低定罪率之現象,加上國際採取訴訟外紛爭解決機制(簡稱ADR)趨勢下,因而引發本文思考我國是否亦應採ADR方式來解決醫療糾紛案件? 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#53.解決紛爭免打官司透過ADR解決更省時省錢 - Rti 中央廣播電臺

民眾一般對於私權糾紛的處理方式,除了向法院提起訴訟,由法院作成判決外,還可以透過「調解」、「調處」或「仲裁」等訴訟以外的方式解決,就是所謂「訴訟 ... 於 www.rti.org.tw -

#54.法務部訴訟外紛爭解決機制(ADR)相關訊息及推廣司法院ADR ...

二司法院業於106年12月15日啟用訴訟外紛爭解決(ADR)機構查詢平台(以下稱ADR查詢平台) 並錄製天秤的人生-ADR(訴訟外紛爭解決機制)影片介紹ADR制度及教導如何利用上開 ... 於 www.donghe.gov.tw -

#55.訴訟外紛爭解決機制ADR簡介 - 司法院

·壹、什麼是ADR? ... 對於民眾私權糾紛的處理方式,除了一般向法院提起訴訟,由法院以作成判決的方式解決以外,還可以透過「調解」、「調處」或「仲裁」等訴訟以外的方式來 ... 於 www.judicial.gov.tw -

#56.設施類福利【中協】最新徵才公司 - 104人力銀行

... 效力與便利的「訴訟外紛爭解決機制」(Alternative Dispute Resolution, ADR)。 ... 處理案件之服務,所作出之仲裁判斷依法律規定及司法實務在國內外具有執行力。 於 www.104.com.tw -

#57.何謂訴訟外紛爭解決機制 - 新北市政府

過「調解」、「調處」或「仲裁」等訴訟以外的. 方式來解決,即為「訴訟外紛爭解決機制」,英. 文名稱為Alternative Dispute Resolution. (ADR)。 何謂訴訟外紛爭解決 ... 於 www-ws.land.ntpc.gov.tw -

#58.「訴訟外紛爭解決機制(ADR)」45秒短影音-不錯的選擇篇

發布時間:110-12-01. 「訴訟外紛爭解決機制(ADR)」45秒短影音-不錯的選擇篇. 影片來源. 回上一頁 回首頁. 關閉. 訊息公告. 就業資訊 最新消息 財政部新聞稿 新聞稿 ... 於 www.fia.gov.tw -

#59.兩岸訴訟外爭議解決(ADR)機制之發展趨勢 - 中華民國仲裁協會

訴訟外 爭議解決機制、談判、調解、和解、多元化. 兩岸訴訟外爭議解決(ADR)機制之發展趨勢. ──以調解及仲裁制度為中心. *吳光明:台灣大學法學博士,台北大學法律系 ... 於 www.arbitration.org.tw -

#60.智慧財產權月刊256期

... 訴訟外紛爭解決機制( Alternative Dispute Resolution , ADR ), 其基本的運作方式,係由中立的調解人協助涉有紛爭的當事人自願達到彼此均能接受的和解方案1 。 於 pcm.tipo.gov.tw -

#61.訴訟外紛爭解決機制 - 法律百科

... 調解」、「調處」或「仲裁」等訴訟以外的方式來解決,這些就是「訴訟外紛爭解決機制(Alternative Dispute Resolution,ADR)」。 訴訟外紛爭解決機制與訴訟相較, ... 於 www.legis-pedia.com -

#62.訴訟外紛爭解決機制(ADR) 主題:國內ADR之發展與展望

Event:. 訴訟外紛爭解決機制(ADR) 主題:國內ADR之發展與展望 · Date:. 2012/03/30 (五) · Host:. 財團法人理律文教基金會 · Speaker:. 於 www.leeandli.com -

#63.日本醫療爭議訴訟外紛爭解決機制 以民間型ADR為中心(醫法 ...

訴訟外紛爭解決機制 (alternative dispute resolution, ADR)主要發源於美國,為世界各國存在訴訟制度以外的各種糾紛解決方式或制度的總稱。 於 www.angle.com.tw -

#64.敬邀參與本系系友專題演講 - 國立高雄大學財經法律學系

講題:訴訟外紛爭解決機制概介The Brief Introduction of ADR. 時 間:108年12月13日(星期五)下午13:10-15:30; 地 點:法學院204-1教室 ... 於 defl.nuk.edu.tw -

#65.司法改革宣導–訴訟外紛爭解決機制(ADR)

司法改革宣導–訴訟外紛爭解決機制(ADR). 回上一頁; 友善列印. 發布日期: 110-12-08; 最後更新日期:111-10-31; 資料點閱次數:248. Judicial Yuan 司法院影音. 於 www.cyy.moj.gov.tw -

#66.表決權拘束契約 - 國試論壇

不論是台新與財政部纏訟已久(尚在訴訟中)的台新彰銀案,又或2018年公司法修法時新 ... 除了訴訟外,亦有多種訴訟外紛爭解決機制(ADR;AlternativeDisputeResolutio. 於 talk.superbox.com.tw -

#67.善加利用訴訟外紛爭解決機制(ADR) - 楠梓地政- 高雄市政府

土地紛爭於訴訟外的解決機制,較為常見的就是透過公所的調解委員會或是本市的不動產糾紛調處委員會處理,利用上開機制,可以免除民眾進行司法訴訟程序所花費龐大的 ... 於 ntlao.kcg.gov.tw -

#68.宣導「訴訟外紛爭解決機制」(ADR) - 大湖地政事務所

宣導「訴訟外紛爭解決機制」(ADR) ... 對於民眾私權糾紛的處理方式,除了一般向法院提起訴訟,由法院以作成判決的方式解決以外,還可以透過「調解」、「調處」或「仲裁」等 ... 於 dahu.land.miaoli.gov.tw -

#69.專業團隊| 西村朝日法律事務所

本事務所擁有800多名國內外律師。*將具有高度專業知識的前線人材緊密結合,提供全面性和戰略性解決方案,滿足客戶的業務需求。(*包含部分合作事務所及客戶事務所在 ... 於 www.nishimura.com