黑潮流向的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦廖鴻基寫的 魚夢魚:阿料的魚故事【限量親簽版】 和栗光的 再潛一支氣瓶就好都 可以從中找到所需的評價。

另外網站《黑豹2》6 月開拍片場畫面首曝光! 影迷翻譯瓦干達文疑為 ...也說明:飾演「黑豹」的好萊塢男星查德威克鮑斯曼(Chadwick Boseman)去年8 月癌逝, ... 《黑豹2》今年6 月正式開拍。 ... COOL-STYLE 潮流生活網.

這兩本書分別來自有鹿文化 和有鹿文化所出版 。

佛光大學 文化資產與創意學系 羅中峯所指導 鄔誠民的 東澳泰雅飛魚文化資產之在地營造 (2020),提出黑潮流向關鍵因素是什麼,來自於飛魚、飛魚文化、東澳飛魚、東岳部落、文化認同。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 海洋環境資訊系 何宗儒所指導 許伯駿的 海洋與大氣多尺度變動對台灣附近黑潮的影響 (2017),提出因為有 黑潮、中尺度漩渦、島嶼尾流、衛星影像、水下滑翔機、颱風的重點而找出了 黑潮流向的解答。

最後網站大洋洋流示意圖(高級中學地理,第一冊則補充:... 東北信風常年吹拂的影響,使得赤道地區表層的海水,由東往西流形成北赤道洋流;此洋流在大陸東岸受大陸阻擋,部分迴流成赤道逆流,部分轉向北方稱為黑潮;黑潮流至 ...

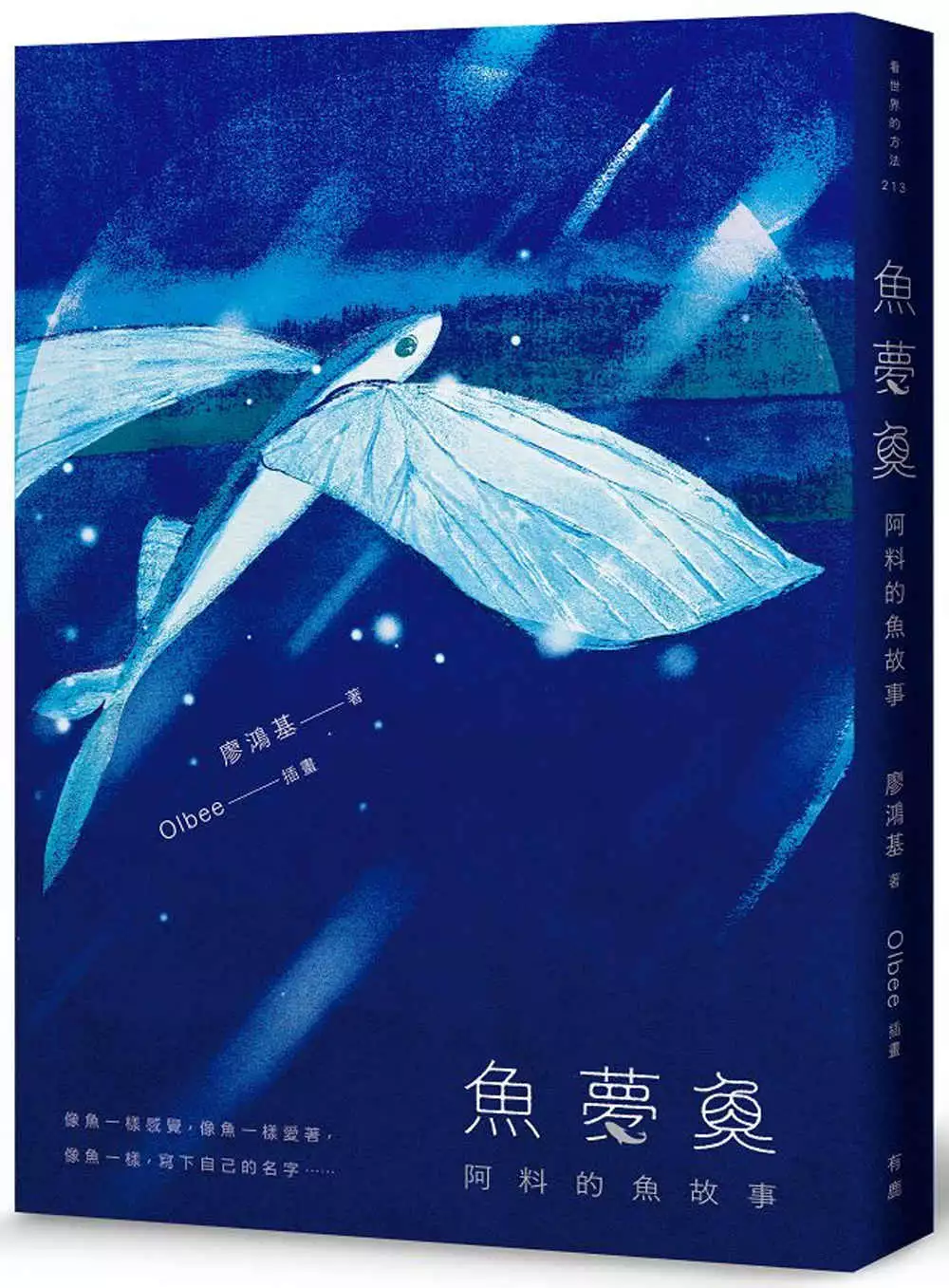

魚夢魚:阿料的魚故事【限量親簽版】

為了解決黑潮流向 的問題,作者廖鴻基 這樣論述:

阿料是這座島上 少數懂看魚、懂吃魚、懂抓魚的人 他捕魚、釣魚、寫魚、夢魚、愛魚 為出現在夢境與生命裡的每一條魚 寫一本又奇麗又諷刺,阿料的魚故事! 繼《大島小島》《海童》 海洋文學硬漢廖鴻基╳最懂得魚父之心Olbee 父女聯手又一力作 像魚一樣感覺,像魚一樣愛著, 像魚一樣,寫下自己的名字…… 蕭義玲(國立中正大學中文系教授) 專文推薦 「當床帆揚展,從出發到回返,廖鴻基囑其夥伴「阿料」一一訴說航程點滴並點數魚隻,伴著人生逆旅的水聲潺潺,阿料數算至五十二,一本帶著神話傳奇色彩的《魚夢魚:阿料的魚故事》,在黎明夢醒之際誕生了。」──蕭義玲(國立中正大學中文系教授) 故事是這

樣開始的。 很多人問阿料, 喜歡魚,為什麼還吃魚呢? 喜歡海,為什麼也熱愛海鮮呢? 阿料是這麼認為: 「喜歡看魚、喜歡抓魚、喜歡吃魚,都不互相違背, 也都是食物鏈高層的基本天性。」 阿料喜歡海,喜歡魚, 小時候放學最愛去小圳溝裡「摸魚」, 青春期的躁動,是海邊破浪跳出的魚震住他的心; 生命行經低谷時,海面魚鰭密密浮沉,彷彿救贖; 在海底潛水,被一群銀亮小魚穿過周身, 他在海底變成透明, 從此,魚兒進入阿料的生命脈流, 陪他一起呼吸,一起生活。 多年來,阿料生命中有魚穿梭, 他捕魚,他吃魚,他夢魚, 他提起筆,寫下魚的故事

—— 52隻魚52篇極短故事, 是奇幻與寫實交織,是海洋與陸地相交, 是對人性及社會現象的反諷,是過去和未來款款翩翩。 阿料像魚一樣感覺,像魚一樣愛著, 像魚一樣,寫下自己的名字: 這是阿料的魚故事,這是廖鴻基的故事。 ■■精選介紹 ◆小于+小虞 每天揹著一只活靈活現魚背包的小于,在學校安靜又邊緣,一天,阿料逮到機會跟蹤他到海邊,看見揹魚背包「吞下去」的小于,化作一隻魚游進大海…小于在學校找到同族的小虞,帶著她一起回海裡的家。 ◆史拜魷魚 阿料才跟朋友在訊息裡聊起某樣商品,就被網站推廣告!簡訊加賴拚命推播推銷,你也被「史拜魷魚」入侵了嗎?這種魷魚偽裝

成日常用品,竊聽你監視我,再把資訊賣給廣告商,現代人逃不過的天羅地網! ◆「閒人勿近!」的狗鯊 隱居在鳳角岬退休的阿料,世外桃源被一群愛好「打卡」網紅發現,搶灘打擾。阿料煩不勝煩,養了幾隻面貌醜惡、滿口利牙的「狗鯊」,很快就把網紅們嚇跑,只是他們不知道,狗鯊只是虛有其表…… ◆飛魚和百合 春天來的時候,飛魚會乘著海流,擺動鰭翅,從遙遠大洋來到崖下水域,跟崖壁上的這朵百合招呼,像一場年度約會。飛魚張開胸翅,一躍飛起,百合鑽出崖壁泥縫,在春風裡搖擺身體,如牛郎織女般與彼此相遇。 ◆「透視」研討會 阿料參加一場研討會,鑽入海面下透明船艙的新式潛艇,管狀透明通道,船身即是玻璃結

構,圓形空間的艙房環狀分布,每間房都是面海的落地窗,不設窗簾。阿料在研討會吃飯沐浴走動,看魚,也被魚看光光。 本書特色

黑潮流向進入發燒排行的影片

"更多新聞與互動請上:

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user/PNNPTS )

PNN Justin.tv頻道 ( http://zh-tw.justin.tv/pnnpts )

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

日本福島核電廠輻射外洩,電廠附近的海水測得的輻射值超標3355倍,受輻射汙染的海水會不會影響台灣附近的海洋生態?海洋大學的洋流專家分析,日本福島外海主要洋流是黑潮,由台灣流向日本,受輻射污染的海水直接流到台灣的可能性幾乎沒有,即使受汙染的海水隨著北太平洋環流順時針繞回台灣,也是將近一年後的事。

學者也強調,加上海水的流動跟稀釋,日本受污染的海水對台灣海域的影響可說是微乎其微,而台灣漁民絕大多數都是台灣沿岸捕撈,迴游魚類多數也是順著黑潮往北游,因此目前台灣的水產品都很安全。

但因為目前日本的核災還沒有獲得穩定控制的趨勢,因此學者也呼籲政府應該對日本進口的水產品更嚴格把關甚至禁止進口,確保國人健康。"

東澳泰雅飛魚文化資產之在地營造

為了解決黑潮流向 的問題,作者鄔誠民 這樣論述:

東岳部落歷經百年來的不斷遷徏,先由塔比亞罕社(Tpihan)遷入下東澳、後由哥各朱社(Gugut)遷入上東澳後,二社均在西元1913年先後進入到大東澳地區生活圈,成為現在的伊柚(Iyo)部落。然而,這個原本依靠高山溪流以狩獵為生的高山民族,何以在這個場域與海洋的文化形成緊密的連結,且發展出有別於蘭嶼達悟族、東臺灣阿美族的飛魚文化,確實耐人尋味。本研究旨趣為東澳泰雅飛魚文化資產的在地營造,首先依時間序釐清東岳部落的形成;透過東澳里捕魚技術的演變以及粉鳥林漁港飛魚交易向度,說明東岳部落與飛魚之間如何產生連結。探究東岳部落飛魚成為食材的過程,並關注東岳部落特有的飛魚桶烘烤工具發明及製作過程;另由處

理飛魚、烘烤程序、到料理食譜,整體描繪東岳部落烘烤飛魚過程。以飛魚意象及藝像具體描繪飛魚文化在東岳部落的當代現象,並說明飛魚嘉年華活動中東岳部落族人展現的能動性,以及族人持續參與烘烤飛魚活動延伸的認同轉變情形。從社會向度談飛魚作為中介物,使得傳統Gaga關係得以再現於東岳部落族人的現代生活中,並揭示飛魚作為人情交換禮物,所撐開的飛魚社會網絡情形。最後,東澳國小將飛魚文化與射箭教育合流,透過義賣飛魚行動成為投資部落教育的籌碼,更強化飛魚文化作為部落文化資產的重要性。本研究透過上述觀點呼應研究者的問題意識,進而整理出在地的理論視角,最後提出研究的發現。飛魚不僅漸漸成為蘊含東岳部落文化的象徵,讓部落

族人在透過雙手實際製作烘烤飛魚的活動中,將Gaga精神代代傳承,也替東澳國小的學童帶來飛向未來、看見世界的契機。

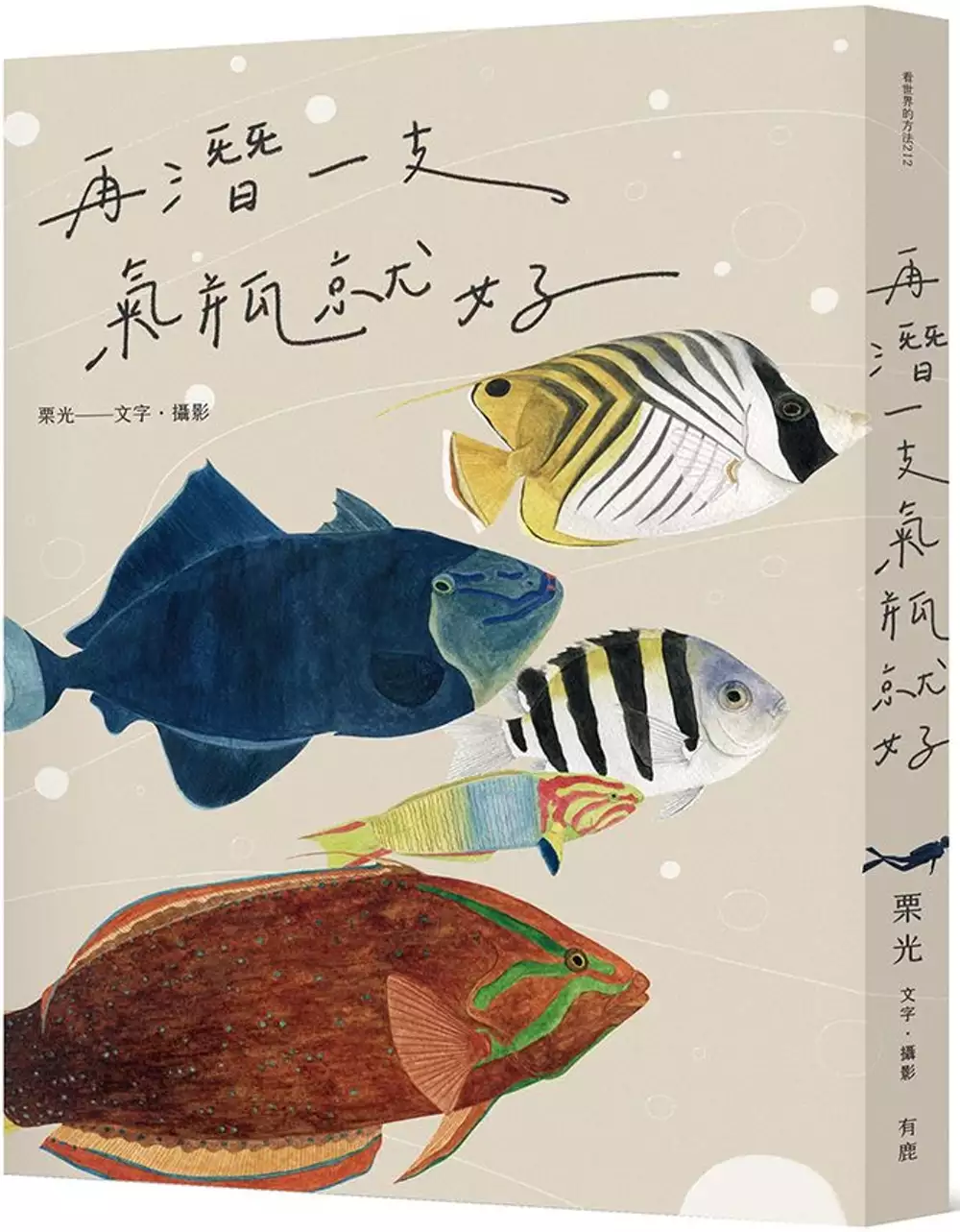

再潛一支氣瓶就好

為了解決黑潮流向 的問題,作者栗光 這樣論述:

海洋書寫作家栗光 全新力作── 探究海,是一場沒有終點的旅程。 每一次潛水,都召喚著下一次的,再潛一支氣瓶就好。 身處黑暗的人難免被光吸引, 逃避的人終究得面對課題, 有些人在陸上尋找自己,有些人則在海裡── 「說到底,我其實一直不允許任何人以任何形式愛我吧? 不論身處何處,總在尋找每份善意的原因, 從不相信自己可以就是那個原因。」 作家栗光繼首部散文集《潛水時不要講話》,再推全新海洋書寫散文集《再潛一支氣瓶就好》。她因為不擅人際而躲藏於水層中,卻在異類的世界裡收下最多同伴的愛。領悟不管是將手伸向他人,還是反握住伸來的手,都不單單是生理需要,也是

心理需要,更在互相握持的過程中,納受了自己。潛過一支又一支氣瓶,如今她下水的理由不僅僅為了海洋生物,亦想把在海下尋得的中性浮力,一點一點帶上岸。 無論轉身面向大海或陸地,於她都是一次誕生。 輯一、「當潛季開始」: 海洋生物是她每次下潛的理由,不知道誰會出現,不知道他出現後會做些什麼。栗光觀察那些願意讓人觀察的動物,也在觀察中認識自己與他者。 輯二、「水面休息時間」: 水面休息時間,意指氣瓶與氣瓶間的休息時間,亦是她把頭從水中抬起來,正視夥伴的時候。許多與人有關的故事於此展開,並且不因著那趟潛水結束而畫上句點。 輯三、「回到陸地的潛水員」: 每一次的下

潛,最終仍須回到陸地;這不單單是受限於生理,也有著心理層面的需要。海洋滋養日常,家庭與工作的陸地生活,則支持了她每一次的下潛。 名人推薦 黃宗潔(國立東華大學華文系教授) 專文盛讚 張瀞仁Jill(暢銷作家) 楊澤(詩人) 劉家凱(音樂人‧魚丁糸吉他手) 真摯推薦 這本書,無疑是她償還給海的回報── 栗光是誠實的。她寫海,但不強調自己迷戀海。她寫潛水,但不誇大自己如何熱愛這項運動。廖鴻基曾經說,「為著魚是生活,為著海是心情」,若把這句話代換到栗光身上,她的版本顯然是,「為著魚是心情,為著海的部分……還是因為魚」。──黃宗潔(國立東華大學華文系教授

)

海洋與大氣多尺度變動對台灣附近黑潮的影響

為了解決黑潮流向 的問題,作者許伯駿 這樣論述:

本研究利用現場觀測、高解析度衛星影像、衛星遙測數據和再分析資料探討海洋和大氣多尺度變化對台灣附近黑潮的影響。首先,利用衛星遙測數據分析台灣東部的黑潮路徑和海水表面溫度及葉綠素濃度的變化。台灣東部的黑潮會受到從北太平洋向西傳播的冷渦影響,在1993年至2013年間向東蜿蜒13次。黑潮蜿蜒的最長持續時間可達80天。受冷渦大小的影響,黑潮主軸最遠可東移距離其原始位置約270 km,且造成黑潮主軸的流速降至其季節平均值的84%,約為0.75 m/s。當黑潮流經台灣東北部時,會與宜蘭灣附近的沿岸流作用。本研究使用歷史水文測量數據和衛星遙測數據分析,發現宜蘭灣沿岸有逆流(與北向的黑潮流向相反)情況發生。

根據聲波都卜勒流剖儀的速度剖面歷史數據顯示,逆流以約0.1 - 0.2 m/s的速度沿台灣東北海岸向南流向宜蘭灣。另外根據水質指標結果,宜蘭灣水體主要受台灣北部的陸棚水域影響,並與黑潮近岸水體混合,因而形成了兩海域之間明顯的海洋鋒面。從動力學過程分析來看,宜蘭灣沿岸逆流主要受台灣東北部的冷丘所影響,以及台灣海峽東北向流動引起的反氣旋流場或中國沿海的東南流所造成的。在台灣東南部,當黑潮沿著台灣東部經過綠島時,黑潮與島嶼之間的相互作用形成了島嶼尾流。應用衛星中解析度成像分光輻射計(MODIS)的海水表面溫度數據,將島嶼尾流海面溫度的空間分佈劃分為四種不同的類型。最常發生的類型是尾流單獨形成,佔島嶼

尾流型態的86.7%。其他三種類型是尾流隨下游延伸(4.0%);一個小冷渦旋形成但尾流沒有伸展至下游(6.8%)和尾流形成S形彎曲的尾跡(2.5%)。另外使用衛星測高儀和聲波都卜勒流剖儀(ADCP)數據計算黑潮的速度,發現在綠島下游面形成漩渦列時,島嶼西側的流場速度增加。而風力作用也會對漩渦列的特徵有明顯的影響,根據高空間解析度衛星影像分析,在偏南風下,漩渦列的平均縱橫比為2.09,無因次寬度比為2.02,而在北風下則分別為1.91和2.76。在綠島海域,由尾流引起的垂直混合,導致海表面有相對溫度較冷和鹽度較高的水體以及島後海面的葉綠素甲濃度提高。島嶼下游海水之等溫線、等鹽線和等密線等被抬升,

則提供了海水湧升的證據。在垂直混合作用下,密度翻轉的Thorpe尺度在2.9〜20.5 m之間,湍動能耗散率為0.2×10^-6〜8.5×10^-5 W kg^-1,相當於渦流擴散係數範圍為0.01-0.23 m^2/s。颱風的強風及降雨對於黑潮水文特性也會影響。本研究使用2010年至2013年期間在台灣附近黑潮地區的水下滑翔機數據,探討在14次颱風案例發生的狀態下,海洋表面和次表層的溫度及鹽度反饋。結果顯示在垂直混合過程的熱泵效應下,颱風會引起次表層增溫,最大溫度變化發生在混合層的底部或更深,而颱風前的海洋斜溫層梯度是決定次表層增溫幅度的重要因素。而伴隨著颱風的大量降雨,將大量淡水引入上層海

洋,淡化了表層鹽度。稀釋的表層鹽度伴隨著混合層的加深,透過垂直混合向下移動將淡水輸送至次表層。本文的研究結果有助於理解台灣附近海洋環境變化的影響。

黑潮流向的網路口碑排行榜

-

#1.黑潮是太平洋洋流的一環,為全球第二大洋流 - 中文百科知識

黑潮的流速相當的快,就像搭上高速公路般,可提供回流性魚類一個快速便捷的路徑,向北方前進,故黑潮流域中可捕捉到為數可觀的回遊性魚類,及其他受這些魚類所吸引過來 ... 於 www.jendow.com.tw -

#2.黑潮,又稱日本暖流- 您的人部落格地球旅程的艦長隨興日誌!

黑潮,又稱日本暖流,是太平洋洋流的一環,為全球第二大洋流, ... 就像搭上高速公路般,可提供迴流性魚類一個快速便捷的路徑,向北方前進,故黑潮流 ... 於 blog.udn.com -

#3.《黑豹2》6 月開拍片場畫面首曝光! 影迷翻譯瓦干達文疑為 ...

飾演「黑豹」的好萊塢男星查德威克鮑斯曼(Chadwick Boseman)去年8 月癌逝, ... 《黑豹2》今年6 月正式開拍。 ... COOL-STYLE 潮流生活網. 於 www.cool-style.com.tw -

#4.大洋洋流示意圖(高級中學地理,第一冊

... 東北信風常年吹拂的影響,使得赤道地區表層的海水,由東往西流形成北赤道洋流;此洋流在大陸東岸受大陸阻擋,部分迴流成赤道逆流,部分轉向北方稱為黑潮;黑潮流至 ... 於 www.bud.org.tw -

#5.影響氣候的因素

氣流越過山頂,沿背風坡向下流動,則形成增溫、乾燥等現象,有些地方還出現乾熱的 ... 以同緯度的廈門及蘇澳兩地來做比較,有黑潮流經的蘇澳,一月月均溫高達16.1℃;而 ... 於 www.tlsh.tp.edu.tw -

#6.黑潮流經海底山所引發之紊流混合及其時空變異

觀測資料顯示,當黑潮流過綠島西北方高度約200公尺的海底山時,海底山的下游處除了會形成背向波(lee wave) 外,也可以透過聲納回波影像發現一長串由山峰向下游延伸數公里 ... 於 www.airitilibrary.com -

#7.LG PuriCare 口罩型空氣清淨機(潮流黑) | LG 台灣

獲取有關LG AP551ABFA的信息。查找有關LG AP551ABFA PuriCare 口罩型空氣清淨機(潮流黑)的圖片,評論和技術規格. 於 www.lg.com -

#8.與海豚奇遇 - 台灣光華雜誌

緊鄰太平洋的花蓮,因外海地形陡降,黑潮流經,隨著友善鯨豚的專業賞鯨船出海,只要短短時間,就有機會遇見成群的海豚,還能和牠們一同乘風破浪,徜徉在壯闊的海洋世界 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#9.為熱血增添潮流風貌Hyundai Elantra Sport極速黑潮版來襲本月 ...

廠商: 南陽實業股份有限公司發佈日期:2019.03.05 為熱血增添潮流風貌Hyundai Elantra Sport極速黑潮版來襲本月入主Tucson 即享10萬好禮柴油小霸王0頭 ... 於 www.7car.tw -

#10.國內海洋能發電利用海流、波浪、溫差、潮流發電發展

黑潮洋流. 寬約100 到800 公里、深200 到500 公尺,是強勁穩定洋流。黑潮發電是. 在深海處安置海流渦輪機組和系統平台,並以纜線錨固在海床上,利用黑. 於 km.twenergy.org.tw -

#11.黑潮(Kuroshio)(上) | 科學Online - 國立臺灣大學

黑潮流 幅寬約150公里,影響深度可達1000公尺左右,表面流速每秒約1公尺。 黑潮的主軸受到季風的影響,有季節性東西向橫移之現象,夏季時受西南季風吹拂而 ... 於 highscope.ch.ntu.edu.tw -

#12.親潮沒有經過台灣,黑潮終年經過台灣@ 財經輕熟女 - 隨意窩

黑潮由北赤道發源,經菲律賓,緊貼中國台灣東部進入東海,然後經琉球群島,沿日本列島的南部流去,於東經142°、北緯35°附近海域結束行程。其中在琉球群島附近,黑潮分出一 ... 於 blog.xuite.net -

#13.日本「黑潮大蛇行」再度現身氣象局長鄭明典曝:東京冬季偏冷

黑潮流 速快、且會會抬升海面高度,為安全考量,部分航運船隻須因應大蛇行後的潮流路線,更改其航線。 3.局部沿海地區排水不易. 黑潮大蛇行導致部分 ... 於 tw.style.yahoo.com -

#14.COOL潮流生活網/iPhone 13 霧面黑潮來襲? | 名家 - 三立新聞

大概從兩年前的iPhone 11 開始,蘋果便開始推出特殊的機身顏色,包括iPhone 11 Pro 的「午夜綠」以及iPhone 12 Pro 的「太平洋藍」,每每推出總能 ... 於 www.setn.com -

#15.國立海洋生物博物館-海洋生態系

臺灣位於熱帶與亞熱帶之間,又有黑潮流經,沿海環境適合珊瑚生長,因此,除了沙質的底質外,臺灣許多沿岸海域皆適合珊瑚著生,但珊瑚礁必須在生物或物理的破壞作用小於造礁 ... 於 www.nmmba.gov.tw -

#16.台灣附近的洋流 - YouTube

夏季, 黑潮流 至臺灣南部時. 夏季, 黑潮流 至臺灣南部時. 0:40 · 夏季, 黑潮流 至臺灣南部時. 0:40. 因受地形影響會一分為二. 因受地形影響會一分為二. 0:43 ... 於 www.youtube.com -

#17.罕見西南沿海湧鰻苗原因學者找到了 - 農傳媒

... 苗來游量與海況變動探討之研究》的文章,內文調查2014至2017年西南沿海鰻魚苗與海流資料,指出臺灣西南海域鰻苗來游量與黑潮流勢造成的南中國海暖心渦流具正相關。 於 www.agriharvest.tw -

#18.「我們拍了點東西來紀念我們的朋友」《黑豹2》導演發表 ...

在《黑豹2:瓦干達萬歲》全球票房突破5.5 億美元大關後,導演Ryan Coogler 通過Marvel Studios 官方發表公開信,向廣大粉絲至上衷心感謝。 於 hypebeast.com -

#19.黑潮、氣候、生活之情緣 - 科學月刊

圖一:(a)呂宋海峽到臺灣東北部海域海底地形,(b)黑潮路徑與季節變化 ... 公尺∕秒作為判別黑潮邊界位置之依據,那麼臺灣東側黑潮流幅寬度約為170 ... 於 scimonth.blogspot.com -

#20.向天借能源? | 專家專欄

黑潮是北太平洋最大的海流,其主流在通過台灣東部沿岸與綠島之間,其最高流速可 ... (北緯23.5o)及蘇澳附近(北緯23.5o)之黑潮流域,隨季節和季風變化影響的每個斷面總 ... 於 learnenergy.tw -

#21.黑潮文化圈」的理論,指出由於黑潮的洋流流動,使得台灣、蘭嶼

黑潮的流速相當的快,就像搭上高速公路般,可提供回流性魚類一個快速便捷的路徑,向北方前進,故黑潮流域中可捕捉到為數可觀的迴游性魚類,及其他受這些魚類所吸引過來 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#22.黑潮 - 快懂百科

日本暖流,又叫“黑潮”,是北太平洋西部流势最强的暖流,为北赤道暖流在菲律宾群岛东岸向北转向而成。主流沿中国台湾岛东岸、琉球群岛西侧向北流,直达日本群岛东南岸。 於 www.baike.com -

#23.GoPro HERO 11 Black 獨家潮流套組公司貨-數位.相機.電玩

GoPro HERO 11 Black 獨家潮流套組(HERO11單機+ONE GO 胸包-曜石黑+三向多功能自拍桿2.0+64G記憶卡) 公司貨,正成公司貨本商品標準配備HERO 11 BLACK (CHDHX-111) ... 於 www.myfone.com.tw -

#24.「這樣喝咖啡還真有點潮!」MSI攜手精品咖啡CHLIV打造 ...

由全球電競、創作者、商務領導品牌MSI微星科技,攜手世界拉花冠軍名店CHLIV所打造的「潮流純黑咖啡bar」,期間限定的快閃活動僅有四天不能錯過! 於 www.vogue.com.tw -

#25.酷黑潮流巧克力芝麻風!七大父親節蛋糕推薦 - 蕃新聞

酷黑潮流巧克力芝麻風! ... 特推三種88節口味,包括給內斂老爸的「黑潮柴燒芝麻桂圓」,屏東金弘純芝麻醬、加上台南東山窯烤龍眼乾,再以些微天然 ... 於 n.yam.com -

#26.黑潮入侵東海之研究 - 國立臺灣師範大學

當黑潮流經台灣東北時,因遇到東西走向的東海陸棚,使得原本向北流動轉而向東流,大. 約沿著200 公尺等深線流往日本東岸,黑潮在台灣東北部有季節性擺動的現象,在夏季 ... 於 phyoce.es.ntnu.edu.tw -

#27.國立中山大學海洋資源研究所碩士論文

當黑潮流經. 呂宋島東北方,主軸會繼續向北流經過呂宋海峽。而西側會有一分支. 於呂宋海峽中部轉西北入侵南海,並擠壓呂宋島西方北向的南海水,. 於 www2.nsysu.edu.tw -

#28.壹蘋試駕|黑與白總是不敗潮流PGO Sprint 125 B&W魅力再昇華

【記者林浩昇/台北報導】在國內機車市場默默耕耘超過20年的PGO摩特動力,過去總是不斷以創新的產品陣容,加上敢「端牛肉」的高CP值訴求, ... 於 tw.nextapple.com -

#29.海洋 - 澎湖縣政府

冬季,此一海流受東北季風而增強,其水溫則遠較黑潮為低;夏季,由於受西南季風而 ... 低潮各兩次,一般而言,澎湖水道兩側沿岸處,漲潮時潮流向北流,退潮時流向南。 於 www.penghu.gov.tw -

#30.黑潮旗跡官方網站– 新港區漁會形象官網、購物網站

鬼頭刀,學名「鱰ㄕㄨˇ魚」,因其在追逐獵物時會像飛魚一樣向空中躍起,又被稱為「飛魚虎」,生性喜好溫暖水域,由於新港附近海域終年有溫暖流速快的黑潮流經,也因此成為 ... 於 kuroshiofish.org.tw -

#31.黑潮- 中文百科

黑潮是太平洋洋流的一环,为全球第二大洋流,只居于墨西哥湾暖流之后。 ... 的快,就像搭上高速公路般,可提供回流性鱼类一个快速便捷的路径,向北方前进,故黑潮流域 ... 於 m.zwbk.org -

#32.博客來-黑潮漂流

出版社:有鹿文化 ; 出版日期:2018/02/09 ; 內容簡介. 他不是少年PI,他只是老海人, 他的身體是一艘船, 天宇為帳,海波為床,黑潮流動, 下水的那一刻,一切都不一樣了! 於 www.books.com.tw -

#33.沖繩「向臺灣學習」風潮 從臺灣展・島嶼音樂季看見臺日交流 ...

沖繩與臺灣同為黑潮流經的島嶼,在近代國家之前早已有密不可分的關係。從認識鄰人的展覽及交流音樂季中,探尋跨越國界的交流之道。 於 www.nippon.com -

#34.飄洋過海來台灣 洋流與島民的生活 - 環境資訊中心

黑潮是太平洋洋流的一環,也是全球第二大洋流,從菲律賓開始,穿過台灣東部海域,沿著日本往東北方向流,因為是由低緯度的熱帶向高緯度的寒帶方向 ... 於 e-info.org.tw -

#35.黑潮- 维基百科,自由的百科全书

黑潮的流速相當的快,就像搭上高速公路般,可提供回流性魚類一個快速便捷的路徑,向北方前進,故黑潮流域中可捕捉到為數可觀的迴游性魚類,及其他受這些魚類所吸引過來 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#36.黑潮暖流_搜狗百科

黑潮暖流是北太平洋副热带总环流系统中的西部边界流,即日本暖流,是世界海洋中第二大 ... 黑潮流得最快的地方是在日本潮岬外海,一般流速可达到4节,不亚于人的步行 ... 於 baike.sogou.com -

#37.Ray Ban l 個性潮流多邊框眼鏡潮流黑/格紋 - 寶島眼鏡

1937年,公司正式把這種眼鏡推向市場,並更名為「RAY-BAN」(RAY為眩光,BAN即阻擋)。 1999年義大利眼鏡製造及銷售的跨國集團公司Luxottica將其納入旗下,永恆的設計、簡潔 ... 於 www.eyesmart.com.tw -

#38.日本暖流_百度百科

日本暖流,又叫“黑潮”,是北太平洋西部流势最强的暖流,为北赤道暖流在菲律宾群岛东岸向北转向而成。主流沿中国台湾岛东岸、琉球群岛西侧向北流,直达日本群岛东南岸。 於 baike.baidu.com -

#39.即時新聞澄清- 海洋委員會全球資訊網

二、原於花蓮七腳川溪外海及台東蘭嶼東南方海域所發現之海面漂流浮石,根據國海院高解析海氣象模式及海面漂流路徑模擬技術推估,海面浮石持續隨著黑潮流向台灣東北部 ... 於 www.oac.gov.tw -

#40.out of stock澎湖-黑潮狗母魚丸200g | 冷凍魚肉舖 - 悠活農村

澎湖-黑潮狗母魚丸200g:因為黑潮流經澎湖,使本地狗母魚丸有一股特殊鱻香氣,是澎湖非常有特色的在地美食,但澎湖狗母魚日漸稀少,使之日漸珍貴。 於 www.yooho.com.tw -

#41.自然絕景x歷史文化x傳統工藝,還有最道地的熱情高知庶民文化

高知縣地形呈向下弧形,如同展開的雙臂擁抱土佐灣,加上境內森林覆蓋率高達84%,日照長,但雨量也多,加上黑潮流經,氣候溫暖,漁獲豐富, ... 於 www.jrtimes.tw -

#42.認識海洋-海流

黑潮流 速在夏. 季達3-4浬,冬季2-3浬, ... 向的海水流動故稱為沿岸流。 4. 離岸流 ... 半日潮(即每日有2 次漲、退潮)的海域,潮流以每6 小時12 分之週期向某 ... 於 www.comc.ncku.edu.tw -

#43.台灣附近的海域

台灣附近海域的海流一般可分為冬、夏季兩型(見圖二),春、秋季則為轉型期。在夏季時,黑潮流經台灣東岸,黑潮寬約100公里,深達700公尺左右,表面流速達100公分/ ... 於 lib.cysh.cy.edu.tw -

#44.(現貨免運)酷黑-潮流郵差包| RACER | 樂天市場Rakuten

(現貨免運)酷黑-潮流郵差包。本商品只在樂天市場享有限定優惠,多元支付再享高額回饋。RACER樂天市場主要販售精品,包包與服飾配件,天天1%回饋無上限, ... 於 www.rakuten.com.tw -

#45.海上的高速公路—黑潮 - 中央氣象局數位科普網

黑潮是什麼? ... 黑潮是太平洋的一支暖流,是全球第二大的洋流。黑潮源於東太平洋的北赤道洋流,當北赤道洋流由東向西流,碰到菲律賓呂宋島後開始分流,沿臺灣東岸終年向北 ... 於 edu.cwb.gov.tw -

#46.【THH】台灣品牌安全帽 - GD佳德騎士俱樂部

THH T386SP 潮流平光黑橘灰3/4罩安全帽(內藏墨鏡). $1,800. $1,800 · THH T386SP 潮流平光黑紫灰3/4罩安全帽(內藏墨鏡). $1,800. $1,800 · THH T386SP 潮流平光黑紅 ... 於 www.gdrider.com -

#47.PUMA 聯名款法拉利車迷系列潮流帽黑 - MIBO米寶

唯有下載AFTEE App 成為AFTEE 會員者方能享有最長45 天內付款之服務。 繳費期限,為商家向您請款的時間,再加上使用AFTEE可延長的天數所計算出。使用AFTEE下訂可以延長您收 ... 於 www.buy1.com.tw -

#48.從康城影展看出妝容潮流Selena Gomez向麥當娜致敬?

然而這個潮流卻不適用於康城影展上,因為大部分女星們也以明顯的粗黑眼線示人,畫出伶俐的妝感。 Selena Gomez剛強妝容向世人的告示. 於 www.voguehk.com -

#49.台灣東部漁業資源與保育現況

臺灣東部海域黑潮緊鄰沿岸由南向北流過,諸多表中層魚類如:鬼頭刀、鰹 ... 屬740 種,其中以黑潮流系浮魚種類,包括旗魚科(Istiophoridae)、鯖科. 於 ws.moe.edu.tw -

#50.不同颱風路徑對黑潮流場影響之研究__臺灣博碩士論文知識加值 ...

... 分析三種不同颱風路徑的表面流場,探討颱風路徑和風場對流經臺灣東部海域黑潮的影響。 ... 造成向北的黑潮流速減弱;當颱風位於觀測區之西方,則形成向北風場, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#51.太平洋黑鮪魚- 東港

每年四月底至六月底,因黑鮪魚隨黑潮向北洄游,在游經綠島附近海域,黑鮪魚改變其前進之水深至約20M~40M之間以便於捕食飛魚。 黑鮪魚於每年四月底至六月底是值交配期盛季 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#52.海洋的結構與變動

(1) 黑潮鹽度較南海海水變化率高。 (2) 海表面鹽度黑潮較高。 ... 補償流:當某處海水向他處流動,因流體有連續性,而 ... 潮流:海水因潮汐垂直升降而引起的水平. 於 dept.pjhs.tyc.edu.tw -

#53.黑鮪魚 - 海洋生物資源永續發展課程

2.1. 2 南方黑鮪在1960 及1970 年代,南方黑鮪一直是長鰭鮪漁業的混獲魚種,直到1980年代超低溫設備在漁船上的使用以及遠洋漁業向南半球漁場推進後,遠洋漁船開始盛行,始 ... 於 smbrcourse.wordpress.com -

#54.海洋科普(1692)| 黑潮的水并不黑_海水- 暖流 - 搜狐

在黑潮流动的过程中,受地形影响或因补偿作用,产生了“涌升流”, ... 黑潮,又称“日本暖流”,是沿北太平洋西边界一股由南向北的强大暖流。 於 www.sohu.com -

#55.英文翻譯,基本概念,海流成因,風海流,密度流,海流分類,漂流,地轉 ...

在流速斷面上,黑潮常有兩個向北或東北的流核,中間隔著一個反向的流核,較強的流核位於靠近海岸一側,表明大洋環流向西岸強化的特徵。在沖繩、奄美附近,困與地形摩擦,使 ... 於 www.newton.com.tw -

#56.潮來潮往-水往那裡流? - PanSci 泛科學

莫拉克颱風期間一名遊客從南投墬溪屍體隨著潮流從台灣中部西岸向北流到台灣東岸. 每每颱風侵襲台灣時常造成各地水患成災,滾滾河水在滂沱雨勢的助瀾下,夾帶山上大量的 ... 於 pansci.asia -

#57.台灣潮汐特性 - 海洋教育數位典藏

... 圖2],漲潮時,潮水由台灣的北端與南端的海域同時往台中外海海域流動;而落潮時,潮水又由台中開始,分別向北與向南的兩股與漲潮相反方向的潮流,同時向南北移動。 於 meda.ntou.edu.tw -

#58.2022黑潮流向-酒店飯店,精選在PTT/MOBILE01/Dcard上的開 ...

2022黑潮流向-酒店飯店,精選在PTT/MOBILE01/Dcard開箱討論和優惠推薦,找黑潮流向,日本山脈,親潮寒流,黑潮影響在Facebook社群體驗文章就來最豐富的 ... 於 hotel.gotokeyword.com -

#59.黑潮是什麼?黑潮對氣候有什麼影響?灣流的熱量有什麼好處?

因為黑潮流動位置的偏移,對中國沿海地區天氣旱澇有明顯的影響。1953年,黑潮偏離了常年的軌道,大約向南移動了170千米,就在翌年中國江淮流域出現了百年 ... 於 read01.com -

#60.海洋:「我很大,可別小看我!」 - 研之有物

以黑潮為例,黑潮是西北太平洋的主要風吹流,由太平洋北赤道洋流流至菲律賓東部、往北再流經台灣東邊,當黑潮流經台灣東北角時,因海底地形變淺,含有 ... 於 research.sinica.edu.tw -

#61.【2件5折】潮流黑魂異材質防潑水薄外套- BLUE WAY 鬼洗い

【潮流.黑魂】延續潮流鬼洗的豐富低調的主視,結合經典側鬼頭以及45度角爆裂鬼頭做為每一款的層次上的表現。運動型外套,特殊防潑水防風頂級機能面料,質量輕質感佳, ... 於 www.blueway-jeans.com -

#62.太平洋上有黑潮流過的三件事

年少的花紋海豚,身體無斑,更勇於冒險,牠們陸續游向船隻。人類是海上最不自由動物,唯一能狂放飛到遠方的感官,只有眼睛,但可惜眼睛也難以目測海的深度 ... 於 aamacau.com -

#63.不畏潮流、黑的經典!讓家沉靜下來開拓「住」的全新格局 - 鉅亨

設計公司:向度設計 · 設計師:曾致豪 · 設計風格:現代風 · 房屋狀況:新成屋(5 年以下) · 空間坪數:40 / 坪 · 居住成員:大人:2 人 · 空間格局:三房 · 主要 ... 於 news.cnyes.com -

#64.2016-12-09神秘多变的黑潮:其实我们白着呢 - 中国海洋湖沼学会

在北太平洋西部海域,有一股强劲的海流犹如一条巨大的江河,从南向北,滚滚向前,昼夜不息地流淌着,它就是黑潮。 这条巨型的海上暗河宽达三十公里 ... 於 csol.qdio.ac.cn -

#65.海流的強與弱- -西方強化效應

黑潮在日本的東邊受西風影響, ... 後,往南形成加利福尼亞洋流,最後又向西變成北赤道洋流的一部分。 ... 如同灣流,黑潮帶來的大量熱量也讓黑潮流經的地區的氣. 於 www.ltedu.com.tw -

#66.請問8為什麼東北部有湧升流?? - Clearnote

當黑潮經過東台灣通道,進入沖繩海槽之前,因遇到東西走向的東海陸棚阻擋,使得黑潮的流向由原來向北流被迫向東,此時黑潮的西側,形成一個反時鐘旋轉 ... 於 www.clearnotebooks.com -

#67.探知太平洋西部海域的黑潮 - 每日頭條

在北太平洋西部海域,有—股強勁的海流猶如一條巨大的江河,從南向北,滾滾向前,晝夜不息地流淌著。 ... 黑潮流到了這裡,人們就叫它北太平洋流了。 於 kknews.cc -

#68.黑潮流路的變化 - 水產試驗所

黑潮流 是北半球的西岸強化流,流經臺灣、中國、韓國和日本。然後從日本本州北部橫越北太平洋,向東流向美國西岸,沿加州西岸南下,成爲寒冷的加州海流,到了赤道再進入 ... 於 www.tfrin.gov.tw -

#69.黑潮

黑潮流 經菲律賓、臺灣和琉球群島後,流過九州的東岸和本州的南方,然後與北方來的親潮會合,再往東延伸而成北太平洋洋流。藉由西風吹送,流到北美洲西岸後大部分向南轉成 ... 於 nrch.culture.tw -

#70.b)為兩張不同日期的臺灣沿海海水表面溫度分布示意圖 ... - 題庫堂

50. 圖十八中的圖(a)、(b)為兩張不同日期的臺灣沿海海水表面溫度分布示意圖請判斷下列何者為黑潮主流的位置與流向?(A) x 為黑潮流向東北(B) x 為黑潮流向西南(C) y 為 ... 於 www.tikutang.com -

#71.TDN 潮流雨具,本月主打活動,雨傘/雨衣,戶外用品 - momo購物網

TDN▽潮流雨具, ... 【TDN】大傘面反向降溫黑膠自動開收傘抗VU自動反向傘(3入組防風反折傘晴雨傘反向自動傘B6511_3). $ 1,593 (售價已折) 總銷量>500 折價券登記 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#72.潮流變電流黑潮總能量1000億瓦 - 自由財經

記者洪定宏/高雄報導〕人類科技早知因地球自轉產生的洋流,具有極大的動能,黑潮從菲律賓往北經台灣東部海域到日本,與墨西哥灣流同等級, ... 於 ec.ltn.com.tw -

#73.台灣相關鮪魚洋流漁場 - 農業知識入口網

黑潮主流較為穩定,而其支流較會隨季節發生變化。 2. 中國沿岸流:此海流發生在中國大陸沿海,沿著大陸沿岸向南流下,冬季受東北季風的影響, ... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#74.CARRYON 22S/S 經典Logo 短T 黑

2020 年創立,CARRYON 傳達堅持的精神、不斷成長不向現實屈服,呼應品牌理念「你,為了你堅持」,銷售多款自創街頭潮流服飾,限量發售立即選購! 於 www.carryon-clothing.com -

#75.黑潮_自然百科 - 三度漢語網

臺灣以東,黑潮流幅約125~170公里,向北流幅逐漸變窄;離岸距離為60~100公里。流軸上最大流速平均約為95釐米/秒。流量(相對於800分巴面)的年際變化很大,在 ... 於 www.3du.tw -

#76.現貨免運 個性禮物Enmex歐美潮流手錶黑科技創意逆向 ... - 蝦皮

商品周周持續上新,歡迎【追蹤+關注我們】 購買現貨免運✨個性禮物Enmex歐美潮流手錶黑科技創意逆向時間清新考試腕錶時尚韓版簡約男錶女錶腕錶. 於 shopee.tw -

#77.海象解答(潮汐、海流、潮差)

此外相對於每日短時間的潮流變化,穩定而長期影響台灣附近海域的海流則是黑潮,黑潮主軸沿台灣東岸終年向北流,其支流有時也會繞過台灣南端北上台灣西岸,黑潮流速 ... 於 www.harbor.org.tw -

#78.潮流生活 霧感經典休閒拖鞋-黑- 333家居鞋館

繳費期限,為商家向您請款的時間,再加上使用AFTEE可延長的天數所計算出。使用AFTEE下訂可以延長您收到商品前的繳費天數,但無法保證一定能夠在期限內收到商品(例如:預購 ... 於 www.333-slippers.com -

#79.未來夢想的發電計畫-黑潮發電 - 屏東縣政府

台灣地區可供開發海流發電應用之海流,以黑潮流經處為佳,黑潮起源於太平洋北赤道流,為太平洋西方邊界強流。在亞洲地區黑潮沿菲律賓東岸向北流,經過呂宋海峽後,繼續 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#80.臺灣周圍的洋流介紹 - 國立海洋科技博物館

黑潮是東部海域的命脈北赤道洋流流經菲律賓時,有一支向北流動,通過臺灣的東部,一直流往日本的琉球、四國和本州,這分支的洋流就是「黑潮」。因為黑潮從低緯度流向 ... 於 mscloud.nmmst.gov.tw -

#81.台灣黑潮- 海洋世界真奇妙98年度國立海洋生物博物館「海洋 ...

黑潮主流從與那國海峽進入東海後,在臺灣的釣魚臺附近分出一支,向西北流入浙江近海,稱為台灣暖流。而黑潮主流沿東海深溝流向東北,在日本九州島西南又分出一支,穿過 ... 於 sites.google.com -

#82.黑系潮流

黑系潮流 · 啟旭醫用口罩(未滅菌)-黑系潮流成人款-3019黑系潮黑-51pcs,MIT台灣製造,MD雙鋼印。 · 啟旭醫用口罩(未滅菌)-黑系潮流成人款-3020黑系潮灰-51pcs,MIT台灣製造, ... 於 www.justowear.com -

#83.約翰走路DoubleBlack調和威士忌1000ml - 酒條通

JOHNNIE WALKERR 黑牌DOUBLE BLACKR 雙黑限定版正式在台上市掀起黑暗潮流新魅力秉持與時俱進、創新突破的品牌精神,威士忌領導品牌再度推出亮眼新作-「JOHNNIE ... 於 www.609.com.tw -

#84.洋流能專區 - 國家海洋研究院

黑潮主流自呂宋海峽向北流經臺灣東岸,在臺灣東北部外海遇東海陸棚後,沿陸棚邊緣注入琉球群島西邊及日本九州東南方海域,最後在東京灣沿岸轉向東匯入北太平洋洋流中。根據 ... 於 www.namr.gov.tw -

#85.暖冬、黑潮流向改變「鬼頭刀」漁獲減三分之一- 東森財經

暖冬、 黑潮流向 改變「鬼頭刀」漁獲減三分之一#哞哞編:有錢也買不到! #請分享:喜歡吃魚的朋友們~ 記者:呂國寶吳宜霖蕭可正魏于恬採訪報導#鬼頭刀# ... 於 m.facebook.com -

#86.財團法人黑潮海洋文教基金會黑潮二十‧島航計畫臺灣沿海海水 ...

黑潮這次的調查只是開端,後續如塑膠微粒吸附環境中有毒化學物質能力、洋流如何影響. 其分佈狀況、對海洋生物及人類健康的影響為何……,都是需要政府相關單位擬定研究方. 向 ... 於 www.kuroshio.org.tw -

#87.黑潮是什麼意思,黑潮的解釋反義詞近義詞英文翻譯-國語詞典

2.惡劣不祥的心潮。 [黑潮]詳細解釋. 反動潮流。 陳毅《哭葉軍長希夷同志》 ... 於 iccie.tw -

#88.黑潮的前世今生與未來 - 科技大觀園

黑潮主流在日本南端又因撞上日本陸地而再度分支,一支向西北流入日本海或黃海,主流則沿日本南部被陸地強迫轉向而沿著海岸線向東流,這段海流有時會發生蛇行的現象,稱為大 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#89.RASTO RS4 黑潮流耳罩式耳機- PChome 24h購物

RASTO RS4 黑潮流耳罩式耳機 .支援Android / iOS系統之手機麥克風接聽功能 .內建接聽鍵/ 附音量調節器/ 隱藏式麥克風 .採用編織線,抗拉扯、強韌耐用 於 24h.pchome.com.tw -

#90.SH4. 綠能之道話海洋能

台灣地區可供開發海流發電應用之海. 流,以黑潮流經處為佳,黑潮起源於太平洋北赤道流,為太平洋西方邊界強流。在亞. 洲地區黑潮沿菲律賓東岸向北流,經過呂宋海峽後,繼續 ... 於 ecloud.ntpc.edu.tw -

#91.地球上的第二大暖流——黑潮,影响了我国的气候 - 腾讯网

因为黑潮流动位置的偏移,对中国沿海地区天气旱涝有明显的影响。1953年,黑潮偏离了常年的轨道,大约向南移动了170千米,就在第二年中国江淮流域出现了 ... 於 new.qq.com -

#92.舟過黑瀨潮流 - 愛詩網

9. 倔強疇似予嶕嶢:有誰像我一身傲骨,不向險惡海象屈服。倔強,強硬直傲,不屈服於外物,此指不向險惡海象屈服。疇,何人。予,我。嶕嶢,音ㄑㄧㄠˊ ㄧㄠˊ,原指山勢峻峭 ... 於 ipoem.nmtl.gov.tw -

#93.海洋能源發展與運用《解答》 - 永無止盡的學習路

Q, 有別於潮流之往復來回變速的週期性流動者,洋流是具較穩定流速流向的海流 ... 目前只有臺灣與日本進行數十至數百瓩級的黑潮實海域或拖航測試而已。 於 roddayeye.pixnet.net -

#94.東京創48年最低溫! 疑「黑潮大蛇行」作怪 - TVBS新聞網

鹿兒島大學教授表示,黑潮的變化會為日本周邊的天氣帶來影響。 日本氣象專家把矛頭對向洋流,尤其是沿著日本東岸一路向北的黑潮,是冷冬的主因。 於 news.tvbs.com.tw -

#95.入侵南海的黑潮流套及其脱落涡旋*

早期的观测注意到吕. 宋海峡常有一个高温水舌离开黑潮向西进入南海,. 进而从稳态的观点出发, 将之解释为黑潮分支(管秉. 贤, 1978; 仇德忠等, 1984)。近几年来, 有许多调查 ... 於 kd.nsfc.gov.cn