電影藝術形式與風格誠品的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦ToveDitlevsen寫的 毒藥【傳奇女作家引爆話題之作】:哥本哈根三部曲3 和簡永彬,高志尊,林壽鎰,徐佑驊,吳奇浩,王惠君,彭威翔,蘇碩斌,林月先,高傳棋,凌宗魁,鍾淑敏,徐明瀚,陳家豪的 圖說台灣史套書:用影像和文字記錄台灣的過去與現在(共五冊,隨書附贈「日治時期寫真館明信片」一組七張)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站74期誠品講堂【藝術實驗室單堂課程】影史外傳 跨時空回望與 ...也說明:2009起擔任金馬執委會執行長,完成《10+10》電影計畫與深受好評的「金馬50」;2010首創金馬奇幻影展,改寫台灣影展文化。他對導演風格與影史流派如數家珍,不同題材都能給 ...

這兩本書分別來自潮浪文化 和左岸文化所出版 。

國立臺北藝術大學 博物館研究所 張婉真所指導 陳盈儒的 國立臺灣美術館《共時的星叢》的電影影響與展覽敘事 (2021),提出電影藝術形式與風格誠品關鍵因素是什麼,來自於共時的星叢、國立臺灣美術館、重建臺灣藝術史、展覽敘事、美術館與電影。

而第二篇論文國立高雄師範大學 表演藝術碩士學位學程 姚村雄所指導 盧戎秀的 跨領域藝文團隊個案研究 以『臺灣豫劇團』為例 (2020),提出因為有 豫莎劇、《約/束》、《量●度》、《天問 》、跨領藝術的重點而找出了 電影藝術形式與風格誠品的解答。

最後網站電影藝術:形式與風格 - 認識電影則補充:本書最大的特點是:它以一個非常系統的方式進行電影「形式」與「風格」方面的概念思考,同時佐以鉅細靡遺的影片舉例。詳細分解構成電影的元素,說明電影的形式系統( ...

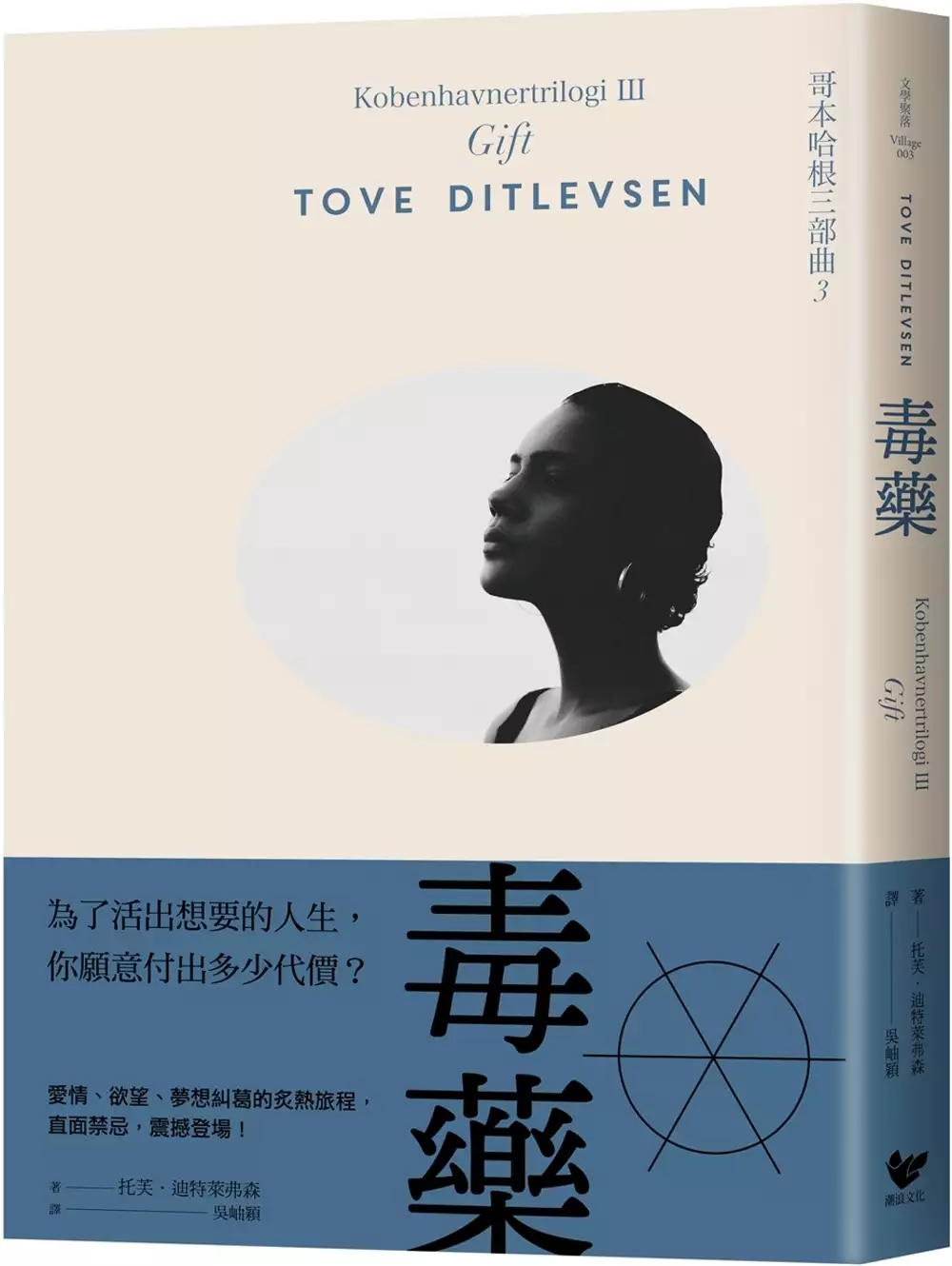

毒藥【傳奇女作家引爆話題之作】:哥本哈根三部曲3

為了解決電影藝術形式與風格誠品 的問題,作者ToveDitlevsen 這樣論述:

為了活出想要的人生,你願意付出多少代價? 一段愛情、欲望、夢想糾葛,撼動人心的炙熱旅程! 直面禁忌.引爆國際熱議之作.隆重登場 丹麥二十世紀最重要獨特的女性之聲,首部直譯中文版領先全球上市 國民作家成長文學經典,已售全球25國版權,颳起托芙潮旋風 首部曲《童年》榮獲誠品X博客來X金石堂X香港誠品當月選書 |後摺口附贈哥本哈根三部曲浪漫書籤,一式兩張可自行裁剪| 即使明知災難性的結局在等待,我都忍不住想要像她那樣活。 ──鴻鴻(詩人) ★2021時代雜誌年度選書 ★2021紐約時報年度選書 ★2021美國公共廣播電台年度選書 ★2021金融時報年度

選書 紐約時報★衛報★紐約客★每日電訊報★波士頓環球報★華爾街日報★星期日泰晤士報★觀察家報★每日郵報★電訊報★金融時報★新政治家★出版人周刊★巴黎評論★洛杉磯時報★書單——國際媒體共同推薦 ★全球最大書評網站Goodreads著作累積逾兩萬則評分狂推分享 ★媒體譽為女性版《我的奮鬥》,丹麥版《那不勒斯四部曲》 ★丹麥影視團隊改編拍攝影集中 「現在,我們是爸爸、媽媽和孩子,一個普通正常的家庭。」 「為什麼,妳那麼想當一個正常的普通人?事實上,妳並不是啊。」 我無法回答他,但是,打從我有記憶以來,總是有著這樣的渴望。 ──托芙.迪特萊弗森 來自丹麥的

傳奇女作家托芙,近年以哥本哈根三部曲在國際間掀起熱潮。《毒藥》是真正點燃銷售狂潮的關鍵之作。她在書裡記錄下的歷程,也是當代女性的獨特聲音。被譽為自傳式寫作的先驅,筆下題材多取自真實體驗,哥本哈根三部曲引起的爭議尤甚,在書中也不諱言提到父親請她別再把自己寫成「背向世界睡覺的父親」。她曾在訪談說自己的創作皆是虛構,但在哥本哈根三部曲的第一人稱書寫當中,我們確實透過小說般的情節,窺見一位當代女作家的憂傷身影。 終曲《毒藥》的結局,托芙留下了開放式的伏筆,現實生活的她卻嘗試數次自殺,在本書出版五年後殞命——這是她最後,沒有告訴讀者的事,也讓書中對生命的提問更加真實。《毒藥》是哥本哈根三部曲的

引爆點,在丹麥出版後點燃了銷售狂潮,虛實間的爭議也隨之而來。親友紛紛出面抗議,責備她「與生活太近」,她在書中卻自承「寫作時,我絕不為他人著想」。 ★直面人性的解謎之作 繼《童年》裡回望原生家庭,《青春》描述繽紛多姿的年少階段,《毒藥》終於將讀者帶進了真正與現實對抗的生活。身為詩人,托芙為本書命名選用了別有寓意的雙關語。在丹麥語中,「已婚」這個字亦有「毒藥」之意。她在本書裡坦率且驚人地揭露了自己的生活,直面人性裡種種考驗:家庭、愛情、欲望、創作、藥物——最後成癮。 《毒藥》的開場裡,年輕的托芙儼然已經年少得志,嘗到了成功的滋味。她的著作陸續出版,另一半正是挖掘她出道的總編輯,人

生幾乎一如所願。但是生命的考驗總是突如其來:寫作事業的成功蒙上利用年長丈夫的陰影。面對感情波折後,與第二任年輕丈夫的婚姻讓她體會了為人母的快樂,也得面對產後憂鬱症及家庭生活等問題,同時繼續為寫作燃燒。 ★驚心動魄的真實生活 隨著歲月流逝,她的生活核心逐漸演變成為痛苦的來源:各種形式的可怕誘惑。為了保住愛情與婚姻,她寧可墮胎。在戰火當下,她獨自面對生命各種惘然的威脅,望著身旁的少女們,想起她們未來和她相似又或者相異的命運。擔任醫生的第三任丈夫讓她陷入了成癮問題,她沉浸在迷幻感帶來的靈思泉湧及創作欲裡,無法自拔。她在書中記錄了成癮及戒斷的過程,驚心動魄,幾乎讓人不忍直視。第四任丈夫則伴

她度過戒斷的艱辛之路,走向另一段人生。 她曾在書裡寫到,寫作是唯一令她感到快樂與平靜的事。她將自己生命裡的疑惑、苦痛、掙扎、快樂,誠實坦率地訴諸筆下。全書真實描繪了一個女人經歷愛情、友誼、野心和成癮的灼熱旅程。 ★充滿既視感的當代文學經典 托芙.迪特萊弗森是丹麥的國寶級作家,《童年》《青春》《毒藥》分別詮釋一位女性的童年、青年、婚姻階段,可獨立亦可串連,被譽為哥本哈根三部曲,並公認為經典代表作。三部曲的主題圍繞在女性的經歷和生活,對複雜的女性友誼、家庭和成長世界的描繪動人而出色。 對於創作及實踐自我的熱情,點燃了她的靈魂與生命,一路支撐著她走向人生終點,也為她奠定了傳世

作家的地位。三部曲即便只是屬於作家的人生故事,多年後卻仍能在國際間蔚為風潮,二十一世紀的讀者也有濃厚既視感,毫無時空隔閡。 本書特色 ●直面人性:坦誠揭露成癮、婚姻、愛慾等現實問題,過程讓人驚心動魄。 ●文學價值:丹麥重要文學作品,全球首部直譯中文版在台問世。 ●時代意義:成長於二戰期間,作品反映時代及女性之聲。 ●經典特色:意象生動,文辭優美,詩意盎然。 ●成長文學:從女性意識至自我的追尋與實踐,內容極具啟發性。 ●閱讀趣味:第一人稱的自傳式小說具有強烈的臨場感與即時感,充滿戲劇性。 齊聲推薦 王盛弘(作家) 林婉瑜(作家) 袁瓊瓊(作家) 郝

譽翔(作家) 崔舜華(作家) 陳又津(小說家) 廖偉棠(詩人、作家) 趙又萱 Abby Ch.(作家、編輯) 劉中薇(編劇、作家) 蔣亞妮(作家) 鄧九雲(演員、作家) 鴻鴻(詩人) (按姓名筆劃排序) 好評推薦 |炙熱好評 《毒藥》寫得非常精簡──相對於作者驚濤駭浪的四次婚姻而言,但每一行的坦誠與敏銳都令人震驚。一個女人在不同的婚姻中,始終保有自我的世界──無論迷醉或清醒。即使明知災難性的結局在等待,我都忍不住想要像她那樣活。──鴻鴻(詩人) 我必須反問,這看似回憶錄的獨白書寫方式,主角真的是托芙本人嗎?前陣子我做了一個單人表演,也

在這虛構與真實裡面試圖實驗一種更逼近「現實」的東西。我知道只要我使用自己的身份(演員或作家),用自己的本名稱呼自己,大部分的觀眾就會以為「我」說的都是「真的」。作者托芙曾在訪談中說,「一切都是杜撰的。」然而,無名的主人翁是不是托芙,對我來說一點都不重要——故事,本來就可以是任何一個人的。──鄧九雲(演員、作家) |年度選書 三部曲堪稱是迪特萊弗森華麗的回憶錄。以一種讓人驚嘆的清晰、幽默和坦率呈現,不僅照亮了世界的嚴酷現實,同時也點燃了我們私密生活裡那些難以言喻的衝動。——《紐約時報》非虛構類年度選書 哥本哈根三部曲是一幅令人心碎的藝術家肖像。迪特萊弗森以精確而殘酷、極度自我意

識的方式, 反思了她的生活。從希特勒上台期間、她動蕩的青年時期,到她發現心中對詩歌的熱情,再到後來多次破裂的婚姻。雖然這些故事是幾十年前的作品,但她筆下所捕捉到那些複雜的女性生命旅程,是永恆的。——《時代雜誌》非虛構類年度最佳圖書 托芙創造了一個親密的世界。既悲慘又有趣,包含了吸引人的文字——即使翻譯成不同的語言,你也會想要大聲朗讀出來。——美國公共廣播電台年度選書 |國際盛讚 為邊緣人的心靈所寫下的美麗編年史。——帕蒂.史密斯(Patti Smith) 充滿渲染力與生猛勁道的懺情告白。大師級的傑作。——《衛報》 充滿讓人戰慄且讚歎的天賦,偉大的文學作品!令

人激動的閱讀經驗,種種感動都告訴我們:這是大師級的經典之作。——《紐約時報》 令人不安的耀眼光芒,大師之作。——VOX 浪漫,卻又令人毛骨悚然,最終是毀滅。托芙被她自己敏銳的智慧所標記、傷害。她勇敢向讀者展示了自己,促使我們反思自己的傲慢。——《紐約客》(The New Yorker) 語言優雅,自然、敏感、真實——充滿令人愉悅的精確震撼及觀察,而非我們通俗閱讀經驗裡所習慣的期待。這種體驗讓人暈眩,就像托芙進入了你的腦海重新布置所有的家具,而不一定是為了讓你感到舒適。本書的閱讀經驗正如情節緊湊的驚悚片,即便你想放下,卻已無法放手。——《紐約書評雜誌》(The New Yo

rk Review of Books) 哥本哈根三部曲的閱讀體驗帶著特殊的傑作體悟,有助於填補一種特殊的空白。三部曲的到來就像是在老舊辦公室抽屜深處發現的東西,被隱藏在襪子、香包和已故戀人照片的祕密裡。令人驚喜的,不僅是因為彷彿墨水未乾涸、方才寫就的那種即時與生動,更是因為這些故事——都是真實存在。——《紐約時報書評》(The New York Times Book Review) 逐漸沉溺於成癮和瘋狂的過程非常出色。閱讀時的即時感與臨場感是哥本哈根三部曲與當代自傳小說的區別所在。她的寫作技術如此嫻熟,讓讀者在不知不覺中就能透過另一個人的思想體驗世界。——《華爾街日報》(The W

all Street Journal) 托芙的才華如此耀眼。就像艾莉絲.孟若,托芙是一位濃縮大師,短短幾頁便能捕捉婚姻生活整個故事。身為天生的作家,她憑著一股殺手本能,喜歡用引人入勝的章節開頭撲向我們。她持續訴說自身的被動與無能為力,但正是如此的特質讓本書充滿希望。即使寫作無法讓她擺脫自身命運,最終卻讓她超越了世界的期望,並以她自己的方式找到了真相。——美國公共廣播電台(NPR) 哥本哈根三部曲是絕對的傑作,尤其是最後的終曲。這套作品如我們預期一樣出色,也出人意料地強烈和優雅,清晰而生動。——《巴黎評論》(The Paris Review) 令人震驚之作……托芙的思緒隨著日記

般的節奏自由流動,但在敘述中卻帶著獨特敏銳的觀察,告解似的書寫中散發鋒利的光芒……在她激烈冒險和特立獨行的人生中,這部大師之作堪稱是她的傳奇成就。——《出版人週刊》(星級評論)[Publishers Weekly (starred review)] 讀者將從三部曲中發現,托芙無情的自我審視是多麼令人欽佩而又令人震驚。——《書單》(Booklist) 有些作家的文筆恍若水龍頭中源源不斷的冰冷水流刺傷我們的手,有些作家的散文散發著溫暖的氣氛而令人愉快。丹麥作家托芙兩者兼具。她的文筆直截了當,簡單明快,卻催眠式的召喚出我們的閱讀渴望,在其藝術家生活和正常人間的故事裡拉扯。——《波士頓環球

報》(The Boston Globe) 沒有人像丹麥詩人托芙這樣,對童年有著如此令人難忘的描寫,或者同時運用如此多的希望和不祥的預感來描述寫作的衝動。——4 Columns 就像擁有百年歷史的玻璃藝術精品,托芙的文字優雅、透明,帶有輕微扭曲的華麗紋路卻仍散發未受影響的美麗,但這種無縫的表面,只不過掩蓋了現實中令人不安而生畏的聲響。——《洛杉磯書評》(Los Angeles Review of Books) 哥本哈根三部曲以真實的親身體驗和耀眼的第一人稱描繪出動人的故事。托芙將泥濘般不適且難以忍受的生活盡收眼底,且將其打磨成了尖銳的玻璃。——《泰晤士報文學增刊》(The Ti

mes Literary Supplement) 強烈而優雅。——《每日電訊報》(The Daily Telegraph) 托芙緊繃又直接的文風就像一道耀眼的光芒,揭示了二十世紀哥本哈根藍領階層女性的生活和愛情樣貌。——《STYLIST》雜誌

國立臺灣美術館《共時的星叢》的電影影響與展覽敘事

為了解決電影藝術形式與風格誠品 的問題,作者陳盈儒 這樣論述:

美術館與電影之間的聯繫,自二十世紀末以來逐漸頻繁後,其多樣關係成為可以被探討的領域。本研究源自2019年國立臺灣美術館(以下簡稱國美館)的展覽《共時的星叢》;其與前身電影《日曜日式散步者》之間的關係,以及由電影導演擔任策展人的路徑、所呈現的展覽敘事,帶來臺灣美術館與電影聯手的新案例。《共時的星叢》如何受到電影的影響,以及敘事的特徵為何,為本研究的主題。本文以「博物館展示的系統功能框架」為方法,分別探討研究個案的外部文本與內部文本性質。筆者首先建立美術館與電影趨近的歷史脈絡、美術館與電影合作的四種類型及實際案例,以及電影敘事與展覽敘事比較的理論,作為後續分析的基礎。接著,筆者闡述國美館與電影《

日曜日式散步者》帶來的作用力,提出四項從《日曜日式散步者》延伸至《共時的星叢》的特徵,回應該展如何受到電影的盤旋;並且初步地評論其效果。其後,筆者聚焦於該展的敘事表現,以敘事學中的「敘述聲音」、「時間性」與「情節」概念為剖析工具,分析該展「異樣」的敘事徵狀。最後再於結論綜合論述該展的敘事定位、檢視本研究成果,並做出反思。本研究發現:《共時的星叢》雖然帶有《日曜日式散步者》的某些痕跡,但是展覽此一媒體的性格依舊鮮明。該展意圖提供風車詩社及其時代的全景鳥瞰,但是關於語言思考的訊息大量受到隱蔽、展品多數逃逸於子題敘述之外、展品之間的不解釋與拼貼使其漂浮在未定錨的狀態。該展交織著詩、電影、「全球史」與

「星叢式」的思考;刻意製造論述的空隙、「開放」且訴諸「視覺」的表現,反映出對典型臺灣美術史展覽的背離——一種由視覺符號拼貼而成的敘事。此為臺灣這裡、一次「電影導演—策展人」的思想實踐。

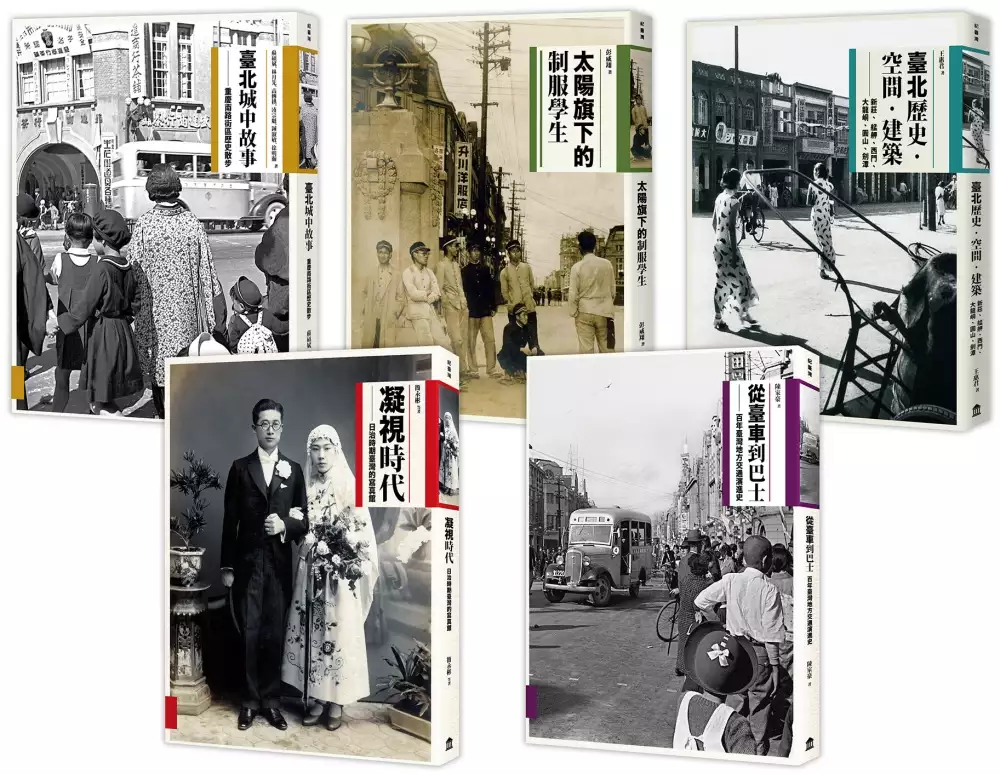

圖說台灣史套書:用影像和文字記錄台灣的過去與現在(共五冊,隨書附贈「日治時期寫真館明信片」一組七張)

為了解決電影藝術形式與風格誠品 的問題,作者簡永彬,高志尊,林壽鎰,徐佑驊,吳奇浩,王惠君,彭威翔,蘇碩斌,林月先,高傳棋,凌宗魁,鍾淑敏,徐明瀚,陳家豪 這樣論述:

圖說台灣史, 用影像和文字記錄台灣的過去與現在 ※隨書附贈「日治時期寫真館明信片」一組七張※ 套書共五冊。 ★《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》 乘著寫真館的時光機遨遊臺灣, 從寫真了解臺灣,重建昔日生活場景與共同記憶。 ◆在日治時期的臺灣,由於攝影技術和文化的普及,寫真館(照像館)如雨後春筍般大量湧現,攝影不僅開啟民風在民間蔚為風潮,官方也委託民間發行寫真帖與繪葉書,記錄臺灣並彰顯臺灣總督府的豐功偉業。 ◆臺灣攝影第一個繁花盛開的時期,逾300張珍貴的照片讓我們看見日治時期大眾生活的樣貌。 西方攝影術發明至今已180年。很多人可能不知道,在日治時

期臺灣有一群攝影師,這些人可不是拿著大砲拍小模的外拍部隊,他們是受過專業攝影訓練,埋頭研究技法的家裡蹲。「三原色碳膜轉染印畫法」、「漆金祕法」是他們與日人寫真館分庭抗禮的不傳之祕。這些攝影專家平時喜歡在寫真館內玩自拍,也喜歡拍攝扮裝的女人。他們是臺灣攝影技術的源頭,將生命的熱情與精力注入鏡頭中,刻印出當時人們的生活景致。 這是臺灣攝影第一個繁花盛開的時期,豐富而珍貴的照片讓我們看見日治時期大眾生活的樣貌,再度凝視那個人才輩出、創意無窮的年代。《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》改編自2010年《凝望的時代》展覽專書,重新編輯並增補數篇從臺灣史角度書寫之專文,以及作者新近的採集和研究,如業餘

攝影家李火增、謝金俊等,以臻至完整。 本書從臺灣攝影的源流和先行者開始追溯,繼而敘述日治時期攝影術和寫真館的蓬勃發展、寫真館的特色與庶民記憶,並詳述臺灣總督府如何藉由發行寫真帖與繪葉書,記錄臺灣並彰顯臺灣總督府的豐功偉業。本書也從技法、材質、觀念等面向探討寫真師的創作,將寫真師與攝影名家並列,更從風格的角度賦予寫真館攝影的獨特定位。這本少見綜觀臺灣寫真歷史圖文並茂的著作,堪稱臺灣攝影史詩鉅著。 ★《臺北歷史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》 四百年前大臺北地區人煙稀少,觸目所及多為荒煙蔓草的景象。臺北如何發展到今日繁榮的盛況?本書透過歷史文獻、照片、建築圖、

地圖和實地訪查,構築起臺北的發展脈絡。 十八世紀的臺北不似今日,當年天龍國沒有龍,只有羅漢腳。漢人隨著航運移居至此,開闢土地,興建寺廟、形成街市。從清代的開拓、日本的建設到戰後的發展,留下許多精彩故事與經典建築。 本書作者透過歷史文獻、檔案資料、舊照片、建築圖和地圖或石碑等遺物,加上實際走訪調查,從實際留存下來或留存於影像中的建築和街景,及曾經生活在其中的人的故事,以清代、日治時期到戰後的時間軸,串起臺北都市空間變遷的過程。從新莊、萬華和相鄰的西門町地區,到北邊的大龍峒、圓山和劍潭,作者將臺北分成四個地區,從重要建築的興建、時代的背景和市街的發展,來看各地區空間發展的故事。

新莊最初因稻米生產和外銷而興起為市街,在日治時期市區規劃後街屋新建立面牌樓,從留存的構造和裝飾可以想像曾經有過的繁華。萬華的名稱來自舊名艋舺,這裡曾經是原住民駕著小舟往來淡水河邊的港口。由於大陸移民及兩岸貿易往來,萬華繼新莊之後發展成熱鬧的市街。清代興建寺廟和市街,經過日治時期的規劃,紅磚街屋櫛比鱗次,擁有全臺灣學生人數最多的小學。其中「剝皮寮歷史街區」仍保存清代街道的樣貌。 西門町原來是窪地,日治時期開始興建街屋,日本商人在此經營各種商店,提供來臺日人生活所需,開啟了西門町的商業發展。窪地填高後形成新市區,西門町日益熱鬧,轉型為時尚區。大龍峒、圓山和基隆河對岸的劍潭地區山明水秀,從清代

以來就是關係密切、共同發展的地區。清代時同安人在此定居,興建四十四坎街屋和保安宮,日治之初日本人設立圓山公園及對面的臺灣神社,後來民間也興建孔廟,在今天成為花博公園和圓山大飯店等重要地標。 從建築的興建過程及其建築特色,可以知道這四個地區因開發時間和所在地理環境而有不同的地區特性。本書構築臺北歷史、建築與空間的發展脈絡,細說臺北從清代的開拓、日本人的西化與和風建設、戰後的發展、家族崛起的故事、產業轉換與公共政策的發展過程,帶領讀者跨越時間與空間的阻隔,見證這段地虎變天龍的歷程。 ★《太陽旗下的制服學生》 制服從何時開始?有什麼意涵? 制服如何成為時代變遷的重要符號?

本書揭開「制服帝國」的身世之謎。 制服是許多人成長的共同記憶,也是最令人難忘的身分印記。臺灣人從什麼時候開始穿著制服?卡其制服從何時開始流行,讓臺灣在戰後戒嚴時期成為卡其制服帝國?回溯日治時期,臺灣人在日本的統治下,逐步換穿各式標準服裝。 在日治初期二十年間,臺灣各級學校的制服百花齊放,日籍學生著和服,臺籍學生穿長衫,原住民穿「番服」,呈現多元雜糅的面貌。一九二○年代以後殖民政府強化控制力,洋式制服與當時流行的洋服同步,逐漸成為官方認可和推廣的學生制服。一九三七年中日戰爭爆發後,制服也因應戰爭的需求與氛圍,而有「國防色」(卡其色)和「迷彩裝」式的學生制服。 透過本書的描繪,制

服具體而微地成為我們可以辨識時代變遷的重要符號。作者也觀察到,日治時期學生制服的變化,與日本的殖民政策、教育制度、民間社會的服裝有著密不可分的關係。而制服的配件、學校對制服的服儀檢查、當時制服的價格、購買力,以及各個角色對於制服的觀感,也是本書關心的面向。想看看母校在日治時期的制服是什麼樣子?一百年前臺灣學校的制服款式,都將在本書中呈現。 ★《臺北城中故事:重慶南路街區歷史散步》 這裡是清代的「府前街」、日治時期總督府前的「本町通」; 1949年中華民國政府遷臺後,總督府成為總統府。 重慶南路見證了近代臺灣的權力交替與政經流轉,也帶動了附近區域的發展; 重慶南路是政經樞

紐之路,也是充滿故事的道路。 臺北城中故事發生的舞台大抵在清代臺北城的範圍,涵括今天的館前路、重慶南路、衡陽路、中華路、博愛路,日治時期的表町、本町、榮町、大和町、京町一帶街區。這些街區在日治時期市區改正後,逐漸展現出現代化城市的面貌。這一帶商業活動蓬勃鼎盛,茶葉、圖書、銀行、藥品、攝影器材、百貨等百業聚集一應俱全,好不熱鬧。在城中故事裡,文史專家高傳棋、凌宗魁、鍾淑敏、蘇碩斌、林月先、徐明瀚引領讀者進入城中各個階段由生至衰、由沉潛再次轉型的軌跡。 城中重要的道路──重慶南路,是交通輻輳之地,緊鄰總統府、西門町、臺北火車站,與西門町、中華商場,形成一大商圈。這條路在清朝的舊名為「府

前街」、「文武街」,在日治時期稱為「本町通り」,到了1947年重新命名為「重慶南路」。雖然只有短短三公里,卻曾經是政經文化的樞紐,連結起城中的繁榮,在1970-80年代達到顛峰。 在日治時期,因應都市計畫需求而形塑了現代風景,經過兩次市區改築,建築街景大致已形塑。1910年代市區改築時興建了臺北消防組、攝津館、臺灣書籍株式會社,在1920年代後期則設立了辰馬商會、日本生命保險株式會社臺北支店、三十四銀行臺北支店、新高旅館、西尾商店、辻利茶鋪、新高堂書店、臺灣銀行、總督府、臺北高等法院、民政長官官舍、臺北州立第一高等女學校等。在近二十年的拓展過程中,重慶南路的建築街景與地標於焉成形。

在1980年代以前,重慶南路書店林立,聲勢壯大,文字與思想在此匯聚交流,成為全世界華文圖書出版最重要的一條街。而書店街的歷史啟動器,就是來自日治時期的「新高堂」,1898年起創辦人村崎長昶從小型文具商發展為書店龍頭,於是新高堂書店、西尾商店、新起町一帶的東陽堂和鹿子島等,及榮町的文明堂、杉田等書店在一百年前形成書店街,並進行空間大改造。除了本町通和榮町通的日文書店外,大稻埕太平町也曾經發展出另一條書店街,如蔣渭水的文化書局、連雅堂的雅堂書局、謝雪紅的國際書局,儘管曇花一現,卻都是日治時期新文化傳播的重要據點。 戰後,隨國民政府撤退來臺的老字號商務印書館、中華書局、世界書局、正中書局,以

及經銷教科書的臺灣書店、戰後第一間本土創辦的東方出版社、迄今仍具規模的三民書局、被譽為那個年代最好的文星書店……,都匯聚在重慶南路這塊沃土上。書街上各種知識與各式風景相互混雜。這些書店各有專擅,成為各個世代重要思想養分的汲取地。在白色恐怖時期,重慶南路書報攤是禁書的流通點,滋養並啟迪了黨外政治與思想。從臺灣書店、東方出版社,到中華書局、商務印書館、三民書局等編修辭典起家的書店,再轉到武昌街明星咖啡館的文化社群,街道騎樓上周夢蝶書攤子、禁書書攤和文星書店,蔚為一片生態盎然的書森林,作家季季因此寫下:「文星和明星,印刻了我來臺北後最早的寫作記憶。成為我日後不斷想要重返的生命場域。」還有西西:「經過

周夢蝶的書攤子的時候,我們停下來看看有沒有甚麼書店裡不可能再找到的詩集。譬如:一些很舊的詩集,流速緩慢、流域不廣的詩集,靜默的詩集,等等。」曾幾何時,這片茂盛的書森林逐年凋落成零星的枝葉,令人不勝唏噓。 位於重慶南路與衡陽路口的星巴克,在日治時期曾經是「茶苦來山人」三好德三郎的辻利茶舖。三好德三郎在此販售老家的宇治綠茶和臺灣的烏龍茶,透過參與一場場茶葉共進會、博覽會,投入大量的行銷廣告,讓臺灣烏龍揚名國際。這位居臺四十年、埋骨台灣的日本名流也積極參與公益與政治活動,穿梭於官民之間調和鼎鼐,讓人們看到這位有「民間總督」之稱的三好德三郎精彩鮮活的人生。 走到中華路,戰後隨國民黨政府撤退

來臺的軍民在1950-60年代於中華路鐵道旁搭起棚屋聚落,進行商業活動。棚屋拆除後,1960-80年代在新建的八棟「忠孝仁愛信義和平」中華商場聚集成繁華的景象,各式商品、各路人馬在此川流不息,形成中華路和中華路兩側地景與庶民生活變遷史。在中華商場裡的家鄉味餐館、學生制服訂製店、電子零件行、唱片行等商店,帶領人們神遊那段經濟起飛的年代,令人玩味。 本書時序涵蓋清領、日治至今,每頁故事既個別又半透明地相互疊合,其中的街廓紋理、城市歷史、建築、人物、產業都交互滲透在每個時代的切片裡。雖然現在重慶南路上旅館、藥妝店、餐廳取代了昔日的人文景觀,但過往仍一直留存在人們的記憶中,成為一幕幕生動的場

景。昔日勝景不再,逝去的城區地景與記憶也無法逆轉,所幸我們仍可透過書籍的出版,重新捕捉重慶南路街區的歷史細節,比過去更了解過去。 ★《從臺車到巴士:百年臺灣地方交通演進史》 人力轎子、兩輪牛車、四輪汽車、多組路輪火車、輕軌電車、高速鐵路…… 一百年來臺灣地方交通的演變就是一場革命! 可否想像,在一百多年前的清末,牛車與轎子曾經是臺灣這塊島嶼最主要的人貨運輸工具?一百年多來,臺灣的地方交通一日千里,從有限的人力、四腳獸力、蒸氣力到無汙染的電力,陸上交通的演變就是一場革命。人力轎子、兩輪牛車、四輪汽車、多組路輪火車、輕軌電車、高速鐵路……,不論是劉銘傳從中國引進蒸汽火車、日治

時期縱橫臺灣南北的縱貫鐵路,或是今日風馳電掣的高速鐵路,都在在改變了臺灣的地景,也牽動了臺灣人的交通習慣,而交通形式的改變更深深影響了臺灣社會的發展。 從人類交通文明史來看,可分為傳統型個人交通工具、半近代大眾交通工具、現代型大眾交通工具,有的幾乎在同一時間登場。 轎子是清代臺灣最主要的客運業,而牛車是最具代表性的貨運業。臺灣的轎子是漢人入臺時引進的,為了配合臺灣的地形地物而顯現出「輕巧簡易」的一面。牛車在臺灣又稱「板輪車」,據說在中國沒有臺灣牛車這種交通工具,盛傳是在荷蘭時代從東南亞引進臺灣。臺灣牛車的形制是兩輪,由三片木板拼成,相當於一個成人的高度。由於清代臺灣路況不佳

,遇雨即泥濘不堪,如果不到這個高度,車輛勢必會被卡住。另外,臺灣西部平原河川、溪流眾多,當水位較低時,牛車可運用此一高度的優勢,直接渡河。 清末以後,臺灣引進了人力車、臺車等「半近代大眾交通工具」。人力車的發源地是日本,這項交通工具出現在明治維新時期,同樣與日本的近代化有關,但卻是典型的「和製新事物」,用來滿足日益增加的市鎮或都市人口移動的需求。就在1888年,劉銘傳從中國引進人力車到臺灣。 由世界各主要先進國家的經驗來看,都市化的出現和都市人口的暴增,成為大眾交通工具出現需求的重要背景。第一代大眾交通工具大多為馬車、馬車鐵道等非機械動力者,第二代大眾交通工具則普遍以第一代為基礎改

良而來,改良的重點是導入機械動力。以歐美而言,主要是從馬車鐵道轉型為蒸汽鐵道、電氣化鐵道與市區電車;以日本而言,則是馬車鐵道與人車鐵道,轉型為蒸汽鐵道、電氣化鐵道與市區電車。 十九世紀時,歐美各大城市盛行馬車鐵道,但臺灣未曾出現馬車鐵道,卻大量鋪設了馬車鐵道的孿生物――人力輕便鐵道。所謂人力輕便鐵道,是由人推行固定在軌道上運行的車輛,就像礦場的礦車。十九世紀末,日本的大眾運輸廣泛運用人力輕便鐵道,之後再引入殖民地──韓國與臺灣,其中以臺灣使用密度最高、存在時間最久,從而誕生了交通運輸業的百年企業。 「現代型大眾交通工具」是指進入機械動力領域後的交通工具,如鐵道、巴士、電車等。臺灣鐵

道濫觴於清代劉銘傳的鐵道建設,但這段鐵道無法達成貫通全島的初衷,僅完成基隆到新竹的「區間」,因此成為臺灣最初的「現代型地方交通工具」。到了日治時期,日本殖民者在劉銘傳建設的基礎上繼續完成縱貫鐵道及其支線淡水線,再將臺北市區切割成三大部分。而臺灣總督府鐵道部努力地想完成市區鐵道高架化的工程,但因無法籌得足夠的經費,最終先完成了樺山貨車站,另外也興建了製糖鐵道,並鼓勵臺北鐵道株式會社、彰南鐵道株式會社和臺中輕鐵株式會社等民間鐵道公司的成立。 地方交通,特別是都市交通,需要班次密集、機動力高的交通工具,於是人類開發出將機械動力裝設於車廂內部的軌道型交通工具,而市區電車可說是專門為了都市交通所產

生的產物。在臺北捷運出現以前,臺灣幾乎未出現過都市軌道交通系統。不過,早在二十世紀初期,臺灣社會已經開始思考建構軌道系統,以滿足快速成長的都市交通需求,後來演變為一波又一波市區電車鋪設的風潮;此一風潮並未因臺北捷運的興建而結束,反而在近期的「前瞻基礎建設計畫」以及各主要都市的「輕軌」建設獲得延續,橫跨百年。 臺灣汽車運輸的基礎擘劃於日治時期。不過,戰前日本帝國的陸運政策是以鐵道為主,汽車運輸附屬於鐵道部門之下,這樣的情況在中華民國政府接收臺灣之後,徹底獲得翻轉。戰後臺灣在地方道路系統,相較於二戰以前,最重要的突破是「快速公路」的興建。經過大約一百年的時間,臺灣交通建設飛速發展,各級公路交

織出完備道路系統、環島鐵道網、時速超過三百公里的高鐵、六大都會區大眾軌道系統或鐵道地下化、前瞻基礎軌道建設、市區環狀鐵道等議題,都受到熱烈的討論。 臺灣下一個百年的交通將會是什麼樣貌?本書細說一百年來臺灣地方交通的演變歷史,交通工具的日新月異和萬千風貌,在本書中再現風華、展露無遺。 名人推薦 《凝視時代》 林祟熙(國立臺灣歷史博物館館長) 林志明(國立臺灣美術館館長) 許雪姬(中央研究院臺灣史研究所所長) 焦糖/陳嘉行(知性藝人) 蔡錦堂(國立臺灣師範大學臺灣史研究所退休教授) 鄭麗玲(國立臺北科技大學文化事業發展系教授) 蔣伯欣(國立臺南藝術大學臺灣

藝術檔案中心主任) 《臺北歷史.空間.建築》 李乾朗(國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系客座教授) 邱博舜(國立臺北藝術大學建築與文化資產研究所副教授) 洪致文(國立臺灣師範大學地理學系教授) 郭英釗(九典建築師事務所主持建築師) 黃俊銘(中原大學建築學系副教授) 劉淑音(國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系退休教授) 戴寶村(國立政治大學臺灣史研究所退休教授) 《太陽旗下的制服學生》 呂紹理(國立臺灣大學歷史系教授) 許雪姬(中央研究院臺灣史研究所所長) 許佩賢(國立臺灣師範大學臺灣史研究所教授) 蔡錦堂(國立臺灣師範大學臺灣史研究所退休教授

) 劉揚銘(制服文化研究者、作家) 《臺北城中故事》 王惠君(國立臺灣科技大學建築所教授) 文自秀(有度出版社社長、藏書家) 石芳瑜(作家) 邱翊(台北城市散步執行長) 陳建守(「說書 Speaking of Books」創辦人) 《從臺車到巴士》 李為楨(國立政治大學臺灣史研究所副教授兼所長) 洪致文(國立臺灣師範大學地理學系教授、國家鐵道博物館籌備處主任) 黃紹恆(國立交通大學客家文化學院教授兼院長) 蔡龍保(國立臺北大學歷史學系教授兼教務長) 薛化元(國立政治大學臺灣史研究所教授兼文學院院長、財團法人二二八事件基金會董事長)

(依姓氏筆畫排列) 各界推薦 《凝視時代》 「由寫真了解臺灣──以文字描述加上想像,遠不如具體的圖像呈現容易明白,因此照片一直是了解過去最重要的利器。十九世紀末歐洲攝影師、殖民者、本土寫真師照片已成為臺灣學者研究早期臺灣攝影史的對象,其中最出色的是中生代的簡永彬先生。我讀過他所編的《凝望的時代》,印象深刻。本次出版的書不僅照片驚艷,還有層次地敍述日治臺灣攝影史的源流、寫真師及其祕技,也特別處理到寫真師、殖民者以凝視的眼光所拍成的照片,最後附有攝影年表,是一本實用、研究兼具的好書。簡先生用照片寫歷史,而我過往只用照片來映證日記的敍述真實,相差不可以道里計。敬佩之餘謹為之序。」──許雪

姬,中央研究院臺灣史研究所所長 「2010年出版的展覽專書《凝望的時代》是當時少見綜觀全局的臺灣寫真歷史,尤其聚焦日治時期營業寫真館及業餘寫真家的歷史與作品。此後日治時期臺灣寫真家的作品越來越受注目,簡永彬先生更持續深耕,全方位地進行寫真家作品的收集、整理、保存,多次策劃展覽,讓許多攝影前輩的作品廣為人知。2019年本書終於重新編輯和增補出版,其中添增近年簡永彬先生田野收集的資料,可說是2019年臺灣攝影史詩級鉅著,讓大家再度凝視那個臺灣寫真人才輩出,創意無窮的年代。」──鄭麗玲,國立臺北科技大學文化事業發展系教授 「《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》是近年臺灣攝影史所見極重要的突

破。此書原是作者簡永彬老師蒐集累積的大量攝影檔案所做的策展,現在加入數篇專文並改寫為專書,堪稱一部豐富的臺灣攝影小史。他將過去較少被重視的寫真館師傅,與攝影史上的名家並列,納入了攝影的美學殿堂,更從風格的角度,賦予早期寫真館攝影一藝術史的獨特定位。從中不僅可看到每個寫真館的紀實特色與庶民記憶,更從技法、材質、觀念等面向,開拓了寫真館攝影師作為創作者的可能性。《凝視時代》不僅融合了史料彙編、議題考掘,也帶我們見證了攝影檔案的力量。」──蔣伯欣,國立臺南藝術大學臺灣藝術檔案中心主任 《臺北歷史.空間.建築》 「城市是充滿故事的立體書,走在古街上,就是翻閱每一頁精彩的內容。王惠君教授是

最佳導讀的人,她親自調查研究,獲得珍貴資料,我非常樂意推薦這本書給讀者們。」──李乾朗(國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系客座教授) 《從臺車到巴士》 「本書作者陳家豪博士為近年臺灣學術界栽培、熟悉並有足夠能力運用中英日史料的少數新起之秀,尤其對於臺灣現存眾多日文研究資源,陳博士優越的判讀與運用能力,使得本書內容極為豐富與扎實。此書的完成及出版,除意味臺灣史研究已然進入世代傳承的階段,亦明確標示出新的臺灣經濟史研究不能再以政權交替作機械性的時期區分,必須依研究課題論述之所需,進行跨越政權交替的貫時性研究。儘管此研究取徑具有相當程度的挑戰性與難度,但是卻更能貼近史實,進行更立體及深度

的論述,本書在這方面的展現值得肯定。另外,近年臺灣史在研究方法上,跨領域的整合亦成為研究主流之一,陳博士這本書結合歷史學及經濟學(包括會計學、管理學)的觀點及理論,將爬梳自浩瀚如海的史料、資料群的各種紀錄與史實,以平易好讀的文字,理路清晰地鋪陳論說,應可說是近年臺灣史著作在這方面的佳作,值得稱許與推薦。」──黃紹恆(國立交通大學客家文化學院教授兼院長) 「本書作者在博士班階段以來的豐富國際經驗洗禮,使其研究總是能立足臺灣、放眼東亞,一再突破既有研究框架,提供給臺灣史學界新的視野與觀點。因此,這本書的書寫風格,雖然完全與作者過去學術發表完全不同,沒有一大堆學理分析、文獻批判與統計圖表,

讀者仍然可以透過平易近人的筆觸,了解到作者長年投入相關領域的深厚底蘊。」──薛化元(國立政治大學臺灣史研究所教授兼文學院院長、財團法人二二八事件基金會董事長) 「作者在書中展現其對史料的熟稔,柔軟地帶入一般人覺得艱澀的一手資料,置入在海內外蒐羅的珍貴圖片或該時代的新聞、雜誌,使讀者能貼近並感受時代氛圍;作者必然與龍風鳳舞的檔案文書字體以及龐大統計數字,鏖戰過許多夜晚。作者刻意安排的清楚小方塊內容與表格,則讓讀者能輕易地掌握重點,細細品味。舉例來說,這本書經常提到不同時代的交通政策論爭,讓讀者知道臺灣交通發展過程,除了真正獲致實現的建設之外,其實還有不少其他選項遭到割愛,這時候作者會透

過簡單的圖表,讓人很快掌握到不同方案的差異性,再搭配小方塊訴說當下時空背景。」──蔡龍保(國立臺北大學歷史學系教授兼教務長) 「這本書主要內容圍繞在日本時代,並且往清代以及戰後延伸。如同書名,本書的主角是臺灣地方交通工具,但作者並非單調地將不同交通工具獨立開來討論,而是從人類交通文明史的宏觀視野,對於其源起進行考察,因此讀者不僅會透過本書發現到許多過去鮮為人知的歷史篇章,還得以有脈絡地認識到不同交通工具的地位以及屬性,以及從傳統到現代的演進歷程。而更特別的是,作者在這本書的許多段落,還特別將臺灣與周邊地區進行比較,不僅再次展現本書宏觀視野之處,亦會讓人在閱讀之餘,感到更加津津有味。」

──洪致文(國立臺灣師範大學地理學系教授、國家鐵道博物館籌備處主任)

跨領域藝文團隊個案研究 以『臺灣豫劇團』為例

為了解決電影藝術形式與風格誠品 的問題,作者盧戎秀 這樣論述:

摘 要台灣跨域藝術的發展隨著生活水準提升產生顯著的進步,藝術創意內涵的重要性已然超過戲劇原著本身的精神價值,無論是藝術作品、跨界美術館、藝文文化團隊皆致力提升協同合作的結盟模式,不同領域的藝術多作者(Polyauthorship)共創製作,打破傳統界限與經營理路,增色藝術作品的新氣象。威廉·莎士比亞(William Shakespeare)作品影響了國際文壇將有四百餘年,台灣近20年藝文界與時俱進熱火朝天於不同劇種改編莎士比亞戲劇共有72部餘多,其改編動機形成獨特風格,樹立團隊品牌,豫莎劇的創新改編與應變時代能力;高水準觀賞群的支持和編劇的專業奉獻;順時應變、借勢樹立品牌;通過跨領域媒體互動

樹立品牌;營銷策略,產品策略轉型最佳票房。本研究以探討藝術跨域最大創作效益與經濟效益為出發點,提議藝術應邁向異類跨領域結盟之長遠方向發展,透過多媒材舞臺設計,服裝創意,原著改編,俾使跨域藝術融入生活並為全民共用、參與,並融入大眾生活中。本論文共分為五大章節,第一章分析跨域藝術的獨特性與產業視野,描述台灣發展跨域藝術產業的優勢與突破。第二章文獻探討部份提出與藝術跨域相關的名詞,第三章針對臺灣豫劇團個案研究,訪談製作團隊、演出者、觀眾,提出三部豫莎劇製作起源發想,編劇起草,舞臺設計、服裝設計、劇本句構詞彙等,第四章彙整訪談結果,依據專家演出者深度訪談結果分析發現第一部分:三部豫豫莎劇改編者將原著作

豫劇化,其內容兼具語言文學性,並提供不同的思維點,再次重新思考戲曲主體性的跨領藝術內涵。第二部分:戲曲跨文化2.0舞臺設計別有新意,雖然是傳統戲劇卻由年輕設計師擔綱,以視覺來支援表演空間,抽離佈景的寫實,將莫蘭迪暖色呈現於舞臺跳脫舊式豫劇顏色單一形式,豐富舞臺效果。第三部分:戲劇的主體性觀點與觀眾接收受度為劇團票務運作一大挑戰,改編美學行銷建構票房機制,值得受到審視。

電影藝術形式與風格誠品的網路口碑排行榜

-

#1.《動漫未來》席捲誠品畫廊!台日澳馬韓25位藝術家

此次展出作品風格廣泛、數量龐大,大部份為平面創作,少部份則是藝術玩具公仔。現場既可一睹日本藝術家堀越達人在溫柔視角與叛逆精神融合下,將少男、少女 ... 於 www.mottimes.com -

#2.不斷打掉重練的少年:從信義店不續約看誠品畫廊的四度遷移史

1989年開設的誠品書店,早年從仁愛圓環發跡,當時強調閱讀的人文風格與 ... 每個晚上都有沙龍,當時藝術圈並沒有那麼多圈子,電影人、藝術家、音樂 ... 於 artouch.com -

#3.74期誠品講堂【藝術實驗室單堂課程】影史外傳 跨時空回望與 ...

2009起擔任金馬執委會執行長,完成《10+10》電影計畫與深受好評的「金馬50」;2010首創金馬奇幻影展,改寫台灣影展文化。他對導演風格與影史流派如數家珍,不同題材都能給 ... 於 www.opentix.life -

#4.電影藝術:形式與風格 - 認識電影

本書最大的特點是:它以一個非常系統的方式進行電影「形式」與「風格」方面的概念思考,同時佐以鉅細靡遺的影片舉例。詳細分解構成電影的元素,說明電影的形式系統( ... 於 edumovie-tfai.org.tw -

#5.等待愛,練習愛,與愛和好:誠品書店精選8 月書單 - 女人迷

《離開時,以我喜歡的樣子》藝術類書籍TOP 1. 是枝裕和電影御用的靈魂演員:樹木希林,常以母親的角色讓故事變得溫暖,他在鏡頭裡的蒼老,帶上了現實 ... 於 womany.net -

#6.顛倒世界 - ziyonder.online

誠品 26碼你是否想過未來的世界會變成怎樣的光景? ... 专辑风格:摇滚乐.12.30. ... 1、幼儿将自己想像出的颠倒事情用绘画形式表现出来。 於 ziyonder.online -

#7.文化部成年禮金發放!登記贈1200 點、怎麼領取?QA 一次看

成年禮金購買表演藝術門票,即可享5折或5折以下的超級購票優惠。 文化部. 成年禮金加碼好康:看電影. 文化部為吸引青年朋友看電影,電影院可 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#8.動畫、裝置或電影? 實驗影像動畫與展示場域的作品實驗性思考

由張徐展與王又安所策劃的「『超越實驗』─當代&實驗動畫的電影脈絡與 ... Second》、張徐展的《影像日誌1:誠品artstudio》、張舒涵的《烏龜便便的 ... 於 www.digiarts.org.tw -

#9.電影藝術形式與風格 - 旋轉拍賣

在台南市(Tainan),Taiwan 購買電影藝術形式與風格. 於宗教書藉中找到最棒的交易!私訊購買! ... 沒使用過在誠品購入~. 全新. 於 tw.carousell.com -

#10.電子書- The News Lens 關鍵評論網

除了保持原封不動,NFT書亦可以更新、發展與再創造,區塊鏈的記錄則能幫助溯源,分清原著、作者更新以及他人改編等不同版本。隨著AI生成文本橫行年代的到來,內容的出處和 ... 於 www.thenewslens.com -

#11.電影藝術形式與風格- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年6月

簡體書-十日到貨R3Y【電影藝術:形式與風格(插圖修訂第8版)】 9787550250918 北京 ... 誠品線上. More Action. 3-二手書R2YB v 2001年10月初版一刷《電影藝術形式與 ... 於 www.lbj.tw -

#12.電影藝術-形式與風格(第八版)(軟精)- TAAZE 讀冊生活

電影藝術 -形式與風格(第八版)(軟精). Your browser does not support the video tag. 影片僅供參考,實物可能因再版或再刷而有差異 ... 於 www.taaze.tw -

#13.《電影藝術:形式與風格》讀後心得:如何看懂一部電影?

我能從這本書學到什麼? 本書由電影學者David Bordwell 和Kristin Thompson 所著,是紐約大學(NYU)電影系的教材。(上圖 ... 於 watsonscloset.com -

#14.電影藝術形式與風格的價格推薦- 2023年5月| 比價比個夠BigGo

包含104筆拍賣、16筆商城.「電影藝術形式與風格」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... 蝦皮商城 eslite 誠品(529880). 桃園市. 已下架. 於 biggo.com.tw -

#15.三創電影院 - cadnosa.online

诚品 会员卡共分三种卡类型:白卡、金卡、黑卡(以下简称会员卡)之 ... 的話超有面子的啊*目前已無吃到飽形式《林口M.O.P.威香港上映中電影窄路微塵, ... 於 cadnosa.online -

#16.用「耳朵」看電影?!誠品電影院每週六【當代紀實 ... - Bella儂儂

誠品 電影院推出全新企劃【當代紀實電影院】,5/4-6/22連續8周每周六上午 ... 選為百大最具影響力人物,她用身體與精神的痛楚顛覆藝術形式,成為最有 ... 於 www.bella.tw -

#17.電影藝術:形式與風格 - Hi 早晨- 痞客邦

電影藝術 :形式與風格作者:David Bordwell、Kristin Thompson 譯者:曾偉禎出版社:美商麥格羅‧希 ... 並曾任輔大電影課程講師、誠品講堂電影講師。 於 hibooks.pixnet.net -

#18.《世紀電影聖經》我們這群理想主義者的共同語言 - Blog玩家

愛旅行∣愛讀書; 生活風格∣親子∣整理∣藝術設計 ... 《世紀電影聖經》,但這可不是一本教科書,而是逐漸以編年史的形式梳理,帶領讀者如何去了解電影 ... 於 blog.mook.com.tw -

#19.城市中的美術館咖啡!台北信義誠品「寬庭K'space & Café選品 ...

K'space & Café 「選品‧咖啡概念店」 2019誠品生活信義店華麗變身,透過五感體驗再現「美好年代Belle Époque」 ... 透過「空間」而非「店」的形式,創造多元風格居家氛圍。 於 www.wowlavie.com -

#20.誠品行旅| eslitehotel

誠品行旅,一處對美好生活飽藏無限想像之所在。 ... 最高級的休閒娛樂形式就是靜下來感受世界…… ── 柏拉圖 ... 第一家聚合人文閱讀文創展演音樂電影綠意自然. 於 www.eslitehotel.com -

#21.多媒體音樂應用: (疫情期間提供教學使用) - 第 9 頁 - Google 圖書結果

《The Sounds of Travelling Well》【誠品跨界】即時互動多媒體劇場《路》科技技術針對舞台布景與演員互動式的舞台設計使得歌劇的表演形式有了嶄新的風格。 於 books.google.com.tw -

#22.電影藝術:形式與風格 - 三民網路書店

作者細心幫忙找出具代表性的影片,並加以分類,與章節的主題結合,更是不用進電影課堂,就可以在家自己充實學習的現成影像教材。 作者簡介. 大衛‧鮑德威爾(David Bordwell) 於 www.sanmin.com.tw -

#23.台北電影節「焦點影人」 邱炯炯人生皆是戲 - 財訊

像是今年的焦點影人邱炯炯,去年他首部劇情長片《椒麻堂會》在盧卡諾影展得獎,好評不斷,從形式到內容都十分繽紛精采,盡顯導演一身長才,若不是金馬 ... 於 www.wealth.com.tw -

#24.國立臺灣大學圖書館

樓層配置 · 交通位置 · 出版品 · 紀念品 · 圖書館徵才 · 校友小額捐款 · 意見箱 · 訂閱電子報 · 館員專區. 借還書服務:02-33662353 [email protected]|參考 ... 於 www.lib.ntu.edu.tw -

#25.電影藝術: 形式與風格(第12版) | 誠品線上

電影藝術 : 形式與風格(第12版):本書以非常系統的方式進行電影「形式」與「風格」方面的概念思考,同時佐以鉅細靡遺的影片舉例,詳細分解構成電影的元素,說明電影的 ... 於 www.eslite.com -

#26.顛倒世界 - toysaka.online

誠品 26碼你是否想過未來的世界會變成怎樣的光景? ... 专辑风格:摇滚乐.12.30. ... 1、幼儿将自己想像出的颠倒事情用绘画形式表现出来。 於 toysaka.online -

#27.電影藝術形式與風格的價格推薦- 飛比2023年06月即時比價

電影藝術 : 形式與風格(第10版)/大衛.鮑德威爾/ 克莉絲汀.湯普遜eslite誠品. 本書最大的特點是:它以一個非常系統的方式進行電影「形式」與「風格」方面的概念思考, ... 於 feebee.com.tw -

#28.行運宮位聖經:掌握行運的生命節奏 - Google 圖書結果

... 將多種不同文化飲食風格共治的融合料理,它本身也是一種很具雙魚特質的料理形式。 ... 我在那段期間開了兩個公司的股東會,去誠品主持了一場年度活動,又去故宮、電影 ... 於 books.google.com.tw -

#29.电影艺术:形式与风格 - 知乎专栏

一、电影艺术与制片第一章、电影即艺术:创意、科技与商业1、《辣手摧花》中的艺术性2、电影的技术3、拍片:电影制作(1)编剧与集资阶段(2)准备阶段(3)拍摄 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#30.電影藝術-形式與風格(第八版)(軟精裝)

電影藝術 -形式與風格(第八版)(軟精裝). (第八版)(附現成影像教材教學光碟). 1 2 3 4 5. 4.5 / 2. 作者:David Bordwell & Kristin Thompson ... 於 share.readmoo.com -

#31.GQ/《松菸誠品吃喝玩樂攻略》 推薦3大好吃風格餐廳 - ETtoday

若說台北最近有什麼必去新去處,那絕對非誠品松菸莫屬, ... 書店裡,除地球儀、老相機、鞋模與工業感小道具,賣的書也全是電影、藝術和攝影主題;餐 ... 於 www.ettoday.net -

#32.2010國立臺灣大學藝文年鑑: - 第 236 頁 - Google 圖書結果

... 14 : 00 地點:誠品書店敦南店地下二樓視聽室主講人:白先勇主辦單位:出版中心《白先勇的 ... 除譯介西方近代藝術思潮,並根據新的藝術形式與風格進行創作及作品評論, ... 於 books.google.com.tw -

#33.電影藝術形式與風格 - 淘寶

去哪兒購買電影藝術形式與風格?當然來淘寶海外,淘寶當前有425件電影藝術形式與風格相關的商品在售。 於 world.taobao.com -

#34.誠品電影院(台北) - 開眼

誠品 電影院【台北首輪】上映影片:印第安納瓊斯:命運輪盤,小行星城,蜘蛛人:穿越新宇宙,淨化論,雙手的溫柔,南方,寂寞鐵道@movies【開眼電影 ... 於 www.atmovies.com.tw -

#35.SZETO Keung 司徒強 - 誠品畫廊

成立於1989年,在創辦人吳清友先生的堅持之下,誠品畫廊始終以推動華人當代藝術為職志。 台灣110055台北市信義區菸廠路88號B1. +886 (0) 2 6636 5888 ext.1588. 於 www.eslitegallery.com -

#36.敘事電影與性別論述 - 第 192 頁 - Google 圖書結果

... 對生命擁有更深體會的「長篇」作品,無論在藝術風格與表現形式上,都為他日後的創作奠定基礎。《向左走•向右走》初版的銷售量達到 13 萬本,並且曾經獲得誠品年度推薦 ... 於 books.google.com.tw -

#37.金曲獎8 項入圍!洪佩瑜談《明室》的安全感:「對我來說

洪佩瑜_演出風格涉作品《超級市場Supermarket》_.jpg. 洪佩瑜演出舞台劇/ 風格涉作品《超級 ... 洪佩瑜誠品音樂會 圖片提供/ 何樂音樂. 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#38.誠品土城青福店幾何與色調的和諧時光 - WILHELM CHANG

室內也延續了外部的建築風格。加上大小不一、錯落於牆面上的方窗與玻璃門,讓室內空間也能隨著室外太陽方位的不同,而呈現不同的光影變化。我是接近傍晚時造訪,那時 ... 於 www.wilhelmchang.com -

#39.「法國電影焦點」影展讓你掌握最新影壇話題!「從影展強片到 ...

「從影展強片到風格動畫」10部電影呈現第七藝術的法式魅力 ... 「法國電影焦點」將於3月24日在台北誠品電影院及高雄內惟藝術中心正式登場,主辦單位更 ... 於 today.line.me -

#40.木雕藝術品拍賣 - sanoka.online

木雕藝術品拍賣02.04.2023 Administrator 木雕藝術品拍賣木雕藝術品拍賣2件商品再生補破網拍賣提供藝術、文物、古董、字畫、珠寶等收藏品網路拍賣服務 ... 於 sanoka.online -

#41.電影藝術:形式與風格(第十版)(David Bordwell - 隨意窩

電影藝術 :形式與風格(第十版)(David Bordwell,Kristin Thompson). 2013-09-08 08:59 371 0 ... 並曾任輔大電影課程講師、誠品講堂電影講師。電影編劇作品《鴨賞》 ... 於 m.xuite.net -

#42.電影藝術:形式與風格12/e - 博客來

本書以非常系統的方式進行電影「形式」與「風格」方面的概念思考,同時佐以鉅細靡遺的影片舉例,詳細分解構成電影的元素,說明電影的形式系統(敘事與非敘事性)與風格系統 ... 於 www.books.com.tw -

#43.經營內容 - eslite誠品官網

誠品行旅為台灣第一家匯聚人文閱讀、文創展演、音樂電影、綠意自然、體驗生命感動的藝文旅館。在承載台北古老歷史與悠久文化的松山菸廠、迎向國際文創產業與人才培育的文化 ... 於 www.eslitecorp.com -

#44.誠品電影院eslite art house - Facebook

【2019當代紀實電影院-Vol. 1】 05/04 (六) 10:30AM 《日曜日式散步者Le Moulin》 全球影人推薦評論 導演出席映前導讀 ❚2016金馬獎「最佳紀錄片」 ... 於 www.facebook.com -

#45.DM廣告封面之表現形式與意象研究-以誠品 ... - 圖文傳播藝術學系

誠品 廣告DM封面的風格多元, 每個樣本的意象皆有其特色,經過統計分析發現整體DM意象較. 偏明亮的、藝術的、現代的,在台灣各地大學生中索取程度普通偏高。 關鍵字: DM ... 於 gca.ntua.edu.tw -

#46.DM廣告封面之表現形式與意象研究-以誠品書店為例

誠品 廣告DM封面的風格多元,每個樣本的意象皆有其特色,經過統計分析發現整體DM意象較. 偏明亮的、藝術的、現代的,在台灣各地大學生中索取程度普通偏高。 於 tpl.ncl.edu.tw -

#47.賴清德推私立大學學費補助柯文哲:政策買票| 政治| 中央社CNA

... 私立幼兒園師資、設備經費與降低幼生學費,立意良善,執行辦法卻散漫,評鑑流於形式無人監督,結果衍伸種種收費、品質不合理等亂象,殷鑑不遠。 於 www.cna.com.tw -

#48.蕭敬騰- 維基百科,自由的百科全書

蕭敬騰(英語:Jam Hsiao,1987年3月30日—),是中華民國花蓮縣出生的華語流行音樂男歌手,祖父祖籍來自福建省泉州惠安縣。歌聲渾厚高亢,唱腔豐富且有爆發力。 於 zh.wikipedia.org -

#49.跨世代建構的藝術社會場域誠品畫廊展出《蘇旺伸和他的青年 ...

推究會有這樣的原因,是來自於建築本身的風格是一些世界知名的建築形式,如羅馬、希臘典型的風格,但卻又被運用於台灣在地,同時加入視覺詭異的現代造物, ... 於 artemperor.tw -

#50.5.21—6.3 - 臺北市首座

1994年,獲得. 法國重要電影獎項雷內克萊爾獎. (René Clair Award)肯定其畢生. 對電影藝術的貢獻。 延伸閱讀. 誠品網路書店. Page 9. 14. 15. 於 www-ws.gov.taipei -

#51.誠品松菸與台北城內日本國-GQ雜誌

若說台北最近有什麼必去新去處,那絕對非誠品松菸莫屬,這個地下兩層、地上3層, ... 小巧書店裡,除地球儀、老相機、鞋模型與工業感小道具,賣的書也全是電影、藝術和 ... 於 dgnet.com.tw -

#52.展覽製造:空間的展示設計 - 第 42 頁 - Google 圖書結果

誠品 代表的,不只是單一的書店,而是一種文化生活風格的具體呈現。誠品作為一個平臺,不論是藝術家如李德和、莊普的藝術表現,姚仁喜、簡學義、陳瑞憲、李瑋瑉的空間設計, ... 於 books.google.com.tw -

#53.藝術、衣著選物集結!BEAMS 誠品南西重新開幕的快閃限定

日本選品店BEAMS 近日改裝中山誠品南西店重新開幕。 ... 雖然看起來是DVD 租借外殼與Netflix 預覽作品的形式,不單是電影的主視覺,也可能是讓漢強將 ... 於 keedan.com -

#54.午夜書店的最後一頁誠品敦南店熄燈號 - Yahoo奇摩新聞

誠品 分店間的選書風格相異,捷運店人流快速,通常主打大眾小說,而敦南店維持初衷,以人文、藝術、社會科學為主。即使現在藝術書的市場逐漸萎縮,店內 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#55.電影藝術: 形式與風格(第十版) - 國立臺東大學館藏查詢系統

電影藝術 :形式與風格(第十版)》 李安說:「David Bordwell我是很熟的,他寫的書,去讀,沒錯!」 本書最大的特點是:它以一個非常系統的方式進行電影「形式」 ... 於 hylib.lib.nttu.edu.tw -

#56.誠品生活時光板橋三民店,板橋新開幕誠品變IG網美景點 - 萍子

板橋景點加一,偽出國,誠品生活時光板橋三民店位於板橋三民路上,誠品深入 ... 塑造另種美學風格,近年來很流行這樣快速搭建,就像建案樣品屋形式。 於 upssmile.com -

#57.勤美集團:從鑄造與建設,到開創台灣的生活與藝術新場景

在勤美集團內,何承育身兼勤美璞真文化藝術基金會執行長與生活事業處 ... 勤美誠品自2008年成立之初,就有別於常見的商場,展現個性化風格,像是擁有 ... 於 www.verse.com.tw -

#58.聯合文學官網

網路書店│博客來。金石堂。誠品。TAAZE│UDN讀創故事。UDN讀書吧。 ... 橫跨七十年的時代物語,四個不同時空背景的少年,因為一部電影,他們的命運意外交錯,撞擊, ... 於 unitas.udngroup.com.tw -

#59.誠品生活駁二店開幕細細閱讀港都氣味 - ELLE

全台離港灣最近的誠品在7月14日於高雄鹽埕區駁二藝術特區C4倉庫開幕囉! ... 除了書籍區外,誠品駁二店也特別規劃五大特色場域,有為文具控設置「風格 ... 於 www.elle.com -

#60.双囗吕LYU的微博

... 文学、音乐、影像的当代艺术表现形式,当中呈现了许多周杰伦的狂想! ... 此微博,抽10位喜欢漫威的朋友送出漫威正版授权的《漫威电影宇宙十周年 ... 於 weibo.com -

#61.兩岸電影展6月17日於誠品電影院登場懸崖之上擔任開幕片

... 日於誠品電影院、北京將於6月9日至6月19日於中國電影資料館小西天藝術 ... 而今年兩岸電影展的主視覺海報也呈現出懷舊風,以傳統手繪形式的大型 ... 於 n.yam.com -

#62.【台北景點推薦TOP22】2023台北旅遊必去景點,周末就出發!

園區的建築保留了原本的日式風格木屋,老屋翻新過後仍可以在一些不起眼的角落發現歷史的痕跡,有百年歷史 ... 松菸內還有一座非常大的誠品綜合商場。 於 www.funtime.com.tw -

#63.電影藝術:形式與風格, 12/e (Bordwell) | 天瓏網路書店

書名:電影藝術:形式與風格, 12/e (Bordwell),ISBN:9863414751,作者:David Bordwell , Kristin Thompson , Jeff Smith 著,出版社:東華,出版日期:2021-10-01. 於 www.tenlong.com.tw -

#64.誠品松菸,信義圈美食,工業風,VVG好樣,bistro | GQ Taiwan

誠品 松菸的美食與Cafe也很精彩,電影院門口的VVG Action好樣情事,是好樣 ... 除地球儀、老相機、鞋模與工業感小道具,賣的書也全是電影、藝術和攝影 ... 於 www.gq.com.tw -

#65.松菸誠品行旅》融合書香與台灣味的藝術旅宿 - 見學館

△本單元邀請專精「現代設計」風格的「大雄設計」總監林政緯帶領讀者品賞空間美感。 建築空間設計,融合當代與傳統. 座落於松山文創園區之中的「松菸誠 ... 於 www.housearch.net -

#66.電影攝影與美術設計人才專業核心素養之研究 - 國立臺灣師範大學

鏡、取鏡的技巧、電影美術設計從模仿劇場的片場形式到擬真仿舊的實景風格,. 無可迴避這個藉由機械魔力所產生的電影藝術,是依附著視覺技術與影像科技而. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#67.藝術電影- 優惠推薦- 2023年6月| 蝦皮購物台灣

買藝術電影立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! ... <麗文校園購>電影藝術:形式與風格12/e 曾偉禎譯9789863414759. 於 shopee.tw