竹東鎮公所補助的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚瑞中,LSD寫的 海市蜃樓VII:台灣閒置公共設施抽樣踏查 可以從中找到所需的評價。

另外網站新竹縣竹東鎮公所(財物類)-招標資訊也說明:109年LED先進照明推廣補助計畫招標公告(已決標)-------新竹縣竹東鎮公所(財物類). 相關連結:http://web.pcc.gov.tw/tps/tpam/main/tps/tpam/tpam_tender_detail.do?

國立中央大學 客家語文暨社會科學學系客家研究碩士在職專班 王俐容所指導 徐秀菊的 客家音樂與族群認同-以楊梅客家歌謠班為例 (2021),提出竹東鎮公所補助關鍵因素是什麼,來自於客家歌謠班、族群認同、客家音樂。

而第二篇論文銘傳大學 都市規劃與防災學系碩士在職專班 馬士元、游家懿所指導 陳志建的 探討里長執行防災工作中自我角色期望之研究 -以臺北市中山區為例 (2020),提出因為有 防災工作、角色理論、里長防災的重點而找出了 竹東鎮公所補助的解答。

最後網站訊息廣場-最新消息 - 新竹縣竹東鎮公所則補充:(二)背負式動力噴霧機或背負式動力施肥機:每臺上限為補助新臺幣4,000元,共10台。 (三)割草機(引擎背負 ...

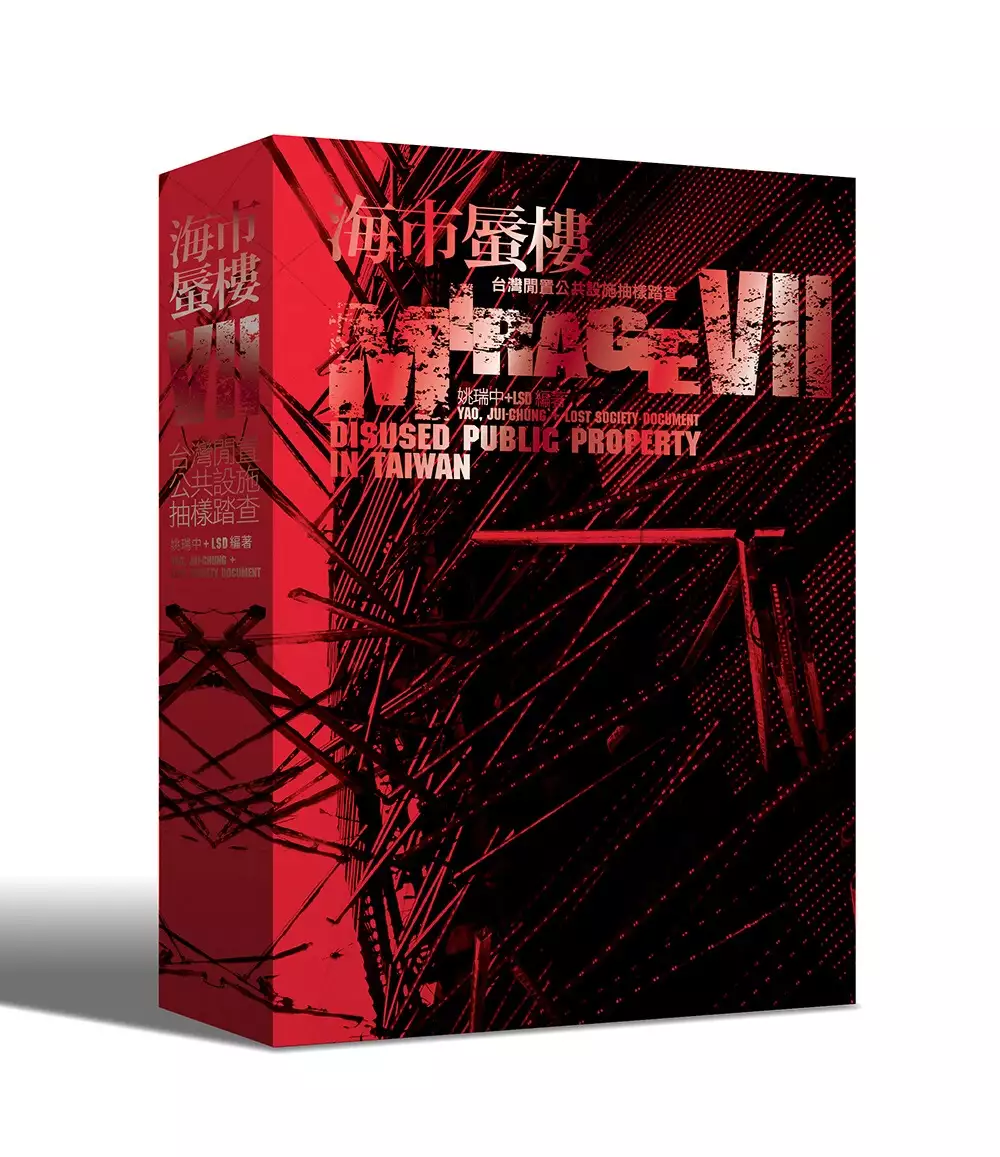

海市蜃樓VII:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決竹東鎮公所補助 的問題,作者姚瑞中,LSD 這樣論述:

台灣各地常可見偌大的閒置公共設施,其產生的原因包括政黨輪替、政務官更迭、競選支票承諾、政策轉彎、空間使用目標不明確、特定活動而非常態活動之建設、管理不善、不當的競爭型計畫、法規過時或抵觸、行政程序阻礙,加上少子化、人口超高齡化,以及成立六都導致人口更加集中於都市⋯⋯ 近十年來因政府正視公有閒置空間,逐漸進行整頓與活化,整體而言效率提高不少。本集《海市蜃樓》動員四十多位學生進行第七次全面抽樣踏查,收錄了六十一處完全閒置、部分閒置、低度使用或延宕開發之公共設施、四處天然災害導致閒置的公共設施、二十處閒置活化再閒置之公共設施,以及十五處已活化或活化中之公共設施,按往例一

樣,總計一百處案例。

客家音樂與族群認同-以楊梅客家歌謠班為例

為了解決竹東鎮公所補助 的問題,作者徐秀菊 這樣論述:

本研究運用文獻分析法、深度訪談法、參與觀察法等研究方法,探討客家歌謠班之於族群認同之影響,研究目的分別就楊梅客家歌謠班的現況、客家音樂對於族群認同的影響力及推行客家歌謠所遭遇到的困境,歌謠班之各前輩是否有建議之因應策略做一探討。研究期間參考各學派理論,從客家音樂、客家歌謠班、族群、認同、族群認同之各種釋義及由實際參與過程中,一一剖析客家歌謠班與族群認同的關係。族群認同不只是存在於基本文化血緣的認定,亦是著重在主觀自我認同的記憶選擇。由族群態度、族群歸屬感及族群投入表現出族群認同的強度。研究發現目前的客家歌謠班日漸式微,如何引導客家的幼苗接觸客家語言及文化,使之向下紮根,成為維持客家文化永續的

重點,冀望今日的年輕人能夠成為他日客家歌謠班接棒的一群。客家歌謠班是一藉由民間團體的力量即可推動與傳承客家語言、客家文化的場域,而音樂本身具教育、娛樂、抒發情感與溝通表達的功能,客家歌謠是客家族群的重要表現及認同象徵,對於語言的學習、族群融合及客家文化的推廣亦是一良好的媒介。對於楊梅客家歌謠班的教學者與學員而言,過去的客家經驗形成其理解世界的方式,因此透過客家音樂召換了語言、經驗與感知上的共鳴,也強化了他們持續想要學習客家歌謠的動機,進一步支持了其族群身分。客家認同有語言面向、社會身分、自我認知或定義等不同的構面。綜上所述研究者建議從以下三個方向著手鞏固客家文化:一、以家庭塑造一個客語溝通的環

境。二、以學校塑造一個客家音樂素養的環境。三、以政策塑造一個客家文化的環境。冀望客家文化源遠流長。關鍵字:客家歌謠班、族群認同、客家音樂

探討里長執行防災工作中自我角色期望之研究 -以臺北市中山區為例

為了解決竹東鎮公所補助 的問題,作者陳志建 這樣論述:

強化防救災工作,基層單位的作為絕對不能馬虎,若能找出防災作業的困難點,提出相對的做法建議,將災害防救的力量儲存於基層單位,提升抗災能力。本研究以角色理論為基礎,探討里長在執行防災工作中自我角色之期待並討論其可推動之作為,將有利基層單位執行防災工作推動。因此本研究採用質性研究之深度訪談法為研究方法,選定中山區之不同地理、人文或災害潛勢類型的里長進行相關工作訪談,分析找出各式不同類型的里長執行防災工作的期望與預期作為進而分析其角色,研究發現里長在防災相關工作之角色………等面向,因此提出其執行防災工作之….等幾點建議,期待提供政府機關之參考,並有後續研究持續延伸,藉此提昇基層單位執行災害防救能力。

想知道竹東鎮公所補助更多一定要看下面主題

竹東鎮公所補助的網路口碑排行榜

-

#1.榮耀竹東至善崛起「富廣和合」推出新三代全齡宅

「富廣和合」專案經理表示,輕快的台68線東西向快速公路為竹東鎮拉出一條 ... 結合傳統下公舘熱鬧街區、竹東轉運中心、竹東文化大禾埕、新建鎮公所 ... 於 www.nownews.com -

#2.竹縣2衛生所6月啟用提升長照服務品質 - 新浪新聞

衛生局指出,湖口鄉衛生所新建工程發包5,395萬元(中央補助3,709萬元、縣 ... 埔衛生所位於新埔鎮福田段153-3地號,鄰近消防局新埔分隊與新埔鎮公所, ... 於 news.sina.com.tw -

#3.新竹縣竹東鎮公所(財物類)-招標資訊

109年LED先進照明推廣補助計畫招標公告(已決標)-------新竹縣竹東鎮公所(財物類). 相關連結:http://web.pcc.gov.tw/tps/tpam/main/tps/tpam/tpam_tender_detail.do? 於 www.ledlighting.itri.org.tw -

#4.訊息廣場-最新消息 - 新竹縣竹東鎮公所

(二)背負式動力噴霧機或背負式動力施肥機:每臺上限為補助新臺幣4,000元,共10台。 (三)割草機(引擎背負 ... 於 www.hcctt.gov.tw -

#5.「領1萬紓困金」公所電話被打爆他曝:2、300人申請只有個位 ...

行政院擴大紓困方案,針對未加保的勞工、農漁民加發補助金、每戶可領1萬元,6日開始申請,造成全台各地區公所電話被打爆,不過,排隊容易領錢難,竹東鎮 ... 於 www.ettoday.net -

#6.竹東鎮運

竹東鎮 運情報,2020年10月5日— 筆記網路股份有限公司版權所有轉載必究. / 1則討論. 554. 行走竹東○小鎮運動會. 2020/11/28. 新竹縣竹東頭前溪生態河濱公園. 於 needmorefood.com -

#7.北斗鎮公所- 便民服務-社政課業務 - 彰化縣政府

各項社會福利申請所需文件 · 借用活動中心申請單 · 借用活動中心切結書. 本所提供使用者有文書軟體選擇的權利,本網站文件皆為ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源 ... 於 town.chcg.gov.tw -

#8.旅遊活動 - 迅雷雲新聞網

慶祝竹北市邁入廿萬人口,竹北市公所與悠遊卡公司合作,製作特製版悠遊卡,作為慶賀 ... 同時賡續辦理藝文觀光活動、幼兒輪狀病毒疫苗補助及育兒、敬老、弱勢族群等 ... 於 fast-enews.com -

#9.搏盟科技股份有限公司 - 104人力銀行

公司位於新竹縣竹東鎮。產業別:電腦及其週邊設備製造業。 ... 目前有新竹縣竹東廠、彰化田中一廠及二廠、內湖科學園區營運中心。 搏盟科技擁有ISO 9001;ISO ... 於 www.104.com.tw -

#10.表1機關別勞務標 - 公共工程委員會

1, 序號, 主管機關, 機關名稱, 補助機關, 標案名稱, 採購性質, 標的分類名稱 ... 170, 169, 新竹縣政府, 新竹縣竹東鎮公所, 無, 竹東鎮自由街開闢工程委託規劃設計及監 ... 於 www.pcc.gov.tw -

#11.宜縣班班有冷氣全面完成宜蘭學子夏天可以涼爽讀冊了 - 新頭條

... 電力系統改善、冷氣裝設及能源管理系統建置;中央補助宜蘭縣計6億9,553萬元,在縣府及 ... 兵分多路搜查宜蘭縣政府、羅東鎮公所等30多個公私處所 ... 於 www.thehubnews.net -

#12.文學小事──廖玉蕙教你深度閱讀與快樂寫作 - Google 圖書結果

又幾年,鎮公所補助,在屋後的園子闢出一條水泥路,轎車可以出入。大哥買了部二手的喜美, ... 二哥婚後在家住了半年多,因為工作上方便搬去竹東。離家時沒帶走一樣傢俱, ... 於 books.google.com.tw -

#13.訊息廣場-最新消息 - 新竹縣竹東鎮公所

修正新竹縣竹東鎮推行社運工作補助款補助要點. * 竹東鎮公所推行社運工作補助款補助要點108年7月17日條文修正【另開新視窗】 37K 點擊次數19 於 www.hcctt.gov.tw -

#14.政府公開資訊-項目-支付或接受之補助 - 新竹縣竹東鎮公所

支付或接受之補助 ; 2022-01-11, * 公告竹東鎮公所110年度第4季對民間團體補捐助經費明細表 · [開新分頁下載]公告竹東鎮公所110年度第4季 ; 2021-10-25, * ... 於 www.hcctt.gov.tw -

#15.鍵祥資訊工程股份有限公司 - 1111人力銀行

產業類別: 電腦╱週邊設備製造; 公司位置: 新竹縣竹東鎮中興路四段628巷15號 ... 項員工補助】 員工結婚補助、生育補助、陪產假、業務車資補助等【員工旅遊補助】 每年 ... 於 www.1111.com.tw -

#16.新竹縣輔具資源平台

身心障礙者輔具補助(各市、鎮、鄉公所) ; 竹北市公所社會課 Created with Sketch. 03-5515919 分機133. 新竹縣竹北市中正西路50 號 Created with Sketch. ; 竹東鎮公所社會 ... 於 hchg-atrc.com.tw -

#17.新竹縣政府-社會處

新竹縣政府-社會處 · 竹縣打造0至12歲學童安心學習環境竹東國小社區公托家園揭牌. 111-03-04 · 提升能量!竹縣婦幼館暫搬家民眾別跑錯 · 疫情趨緩竹縣防疫措施微解封. 111-03- ... 於 social.hsinchu.gov.tw -

#18.城市的現實與想像: - 第 49 頁 - Google 圖書結果

研究室希望不只完成東門城規劃的紙上作業,更能獲得文建會工程款的補助, ... 親,未城通統建展由近新做是大空附會規交東竹妥竹學間近提建通門報善墅建計的出案大城導的人 ... 於 books.google.com.tw -

#19.政府公開資訊-項目-支付或接受之補助 - 新竹縣竹東鎮公所

檔案名稱:公告竹東鎮公所110年度第3季對民間團體補捐助經費明細表. 公告竹東鎮公所110年度第3季對民間團體補捐助經費明細表.pdf 261.79K 點擊次數5. 2021-10-25 ... 於 www.hcctt.gov.tw -

#20.推動社區總體營造工作之成效與檢討專案調查研究 - Google 圖書結果

【竹東鎮公所】*文建會補助:二、辦理舞蹈、音樂欣賞、戲劇、電影欣賞 mm 年二 ooo 萬元等藝文活動 o 每月平均三場;每場平均*縣款配合: Nmo 萬元五百人,全年約一萬八千 ... 於 books.google.com.tw -

#21.國內原物料漲新竹縣竹東行政中心增經費很棘手 - 工商時報

讓縣府和鎮公所都感到很棘手! 交通部公路總局以公路公共運輸計畫,核定補助竹東交通轉運站暨地下停車場興建工程,設置有10席月台的轉運站,及可 ... 於 ctee.com.tw -

#22.竹縣2衛生所6月啟用提升長照服務品質 - beanfun!

衛生局指出,湖口鄉衛生所新建工程發包5,395萬元(中央補助3,709萬元、縣府配合 ... 新建新埔衛生所位於新埔鎮福田段153-3地號,鄰近消防局新埔分隊與新埔鎮公所,總 ... 於 beanfun.com -

#23.新竹縣竹東鎮衛生所

111-01-17竹東鎮衛生所保健志工招募計畫 · 111-01-13新竹縣疫苗地圖上線囉!快速搜尋疫苗接種院所 · 111-01-07免費流感疫苗全民開打楊縣長籲儘快接種. 於 zhudong.hcshb.gov.tw -

#24.110年重陽敬老禮金 - 1957福利諮詢專線

(一)99歲以上或89歲以上原住民:公所親自發放現金。 ... (八)竹東鎮公所 ... (二)55~64歲原住民及65~99歲未獲健保費自付額補助者,加發健保福利金:500 ... 於 tfcf1957.pixnet.net -

#25.東森房屋:新成屋強勢帶動,楊梅中古行情2成5 | 區域情報

中市大里區公所2022年2月21日舉行「瑞城里活動中心興建工程動土典禮」, ... 新竹縣第二座國民運動中心(現稱全民運動館)落腳竹東鎮,委託設計監造技術 ... 於 www.mygonews.com -

#26.竹縣竹東商華市場年久失修縣府、公所聯手爭取補助改善

新竹縣政府表示,位於竹東鎮市區精華地段的商華市場已經有近半個世紀的歷史,因停車不便、建築物年久失修,商機日漸流失,縣府為此和竹東鎮公所聯手在 ... 於 news.ltn.com.tw -

#27.公告資訊 - 新竹縣湖口鄉公所

一、「2018竹東草根音樂季」活動訂於2018年7月28日、8月4日、8月11日、8月17日假新竹縣竹東鎮大同來寮廣場(信義路與大同路口)辦理。 於 www.hukou.gov.tw -

#28.ODS - 行政院環境保護署

補助 單位. 103. 臺中市柳川污染整治及環境改善工程(崇德柳橋~中正柳橋). 91,703,256 ... 新竹縣頭前溪竹東大橋員崠地區生態水質淨化工程 ... 由鎮公所管理維護. 於 www.epa.gov.tw -

#29.FORMOSARACE: ⊙浪漫臺三線【新竹縣】竹東林務局宿舍群 ...

此外,已獲客委會補助進行的竹東林務局宿舍群再發展計畫,在縣府文化局文化 ... 竹東鎮公所提案的新竹縣竹東鎮客家戲曲公園優化計畫,獲核定1,658.9萬 ... 於 formosarace.blogspot.com -

#30.機關名稱:新竹縣竹東鎮公所 - 標案瀏覽

日期 類型 代碼 20220114 無法決標公告 110‑43 20220114 無法決標公告 110‑42 20220114 公開招標公告 110‑42 於 ronnywang.github.io -

#31.竹東鎮公所- #急難紓困4.0,請民眾注意以下事項 - Facebook

2. 因疫情影響工作而無收入或收入減少。 3. 未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。 4. 家戶每人每月平均收入未逾 ... 於 m.facebook.com -

#32.春櫻飛舞遊竹東櫻花步道好浪漫 - Yahoo奇摩新聞

竹東鎮公所 主辦、縣府補助的「一一一年度竹東親子健行賞櫻趣-春櫻飛舞遊竹東」昨(二十六)日粉紅登場,約一五○○人朝聖這個絕美秘境,縣長楊文科 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#33.頭份市公所

歷史沿革 · 地理環境 · 交通概況 · 教育文化 · 工商發展 · 頭份市徽 · 行政區域 · 歷屆鎮及市長 · 認識市長 · 首長簡介 · 施政藍圖 · 市長信箱 · 公所組織. 於 www.toufen.gov.tw -

#34.走春賞櫻花x拍照吃美食「春櫻飛舞遊竹東」2公里櫻花步道打卡趣

由竹縣府補助、竹東鎮公所主辦的「111年度竹東親子健行賞櫻趣—春櫻飛舞遊竹東」今日粉紅登場,吸引逾1500人朝聖這個絕美秘境。活動現場除了春櫻市集 ... 於 times.hinet.net -

#35.綜合新聞 - 台灣竹塹電子報

內容:, 【記者楊環/新竹報導】新竹縣政府改善竹東鎮停車空間不足、市區經常塞車的窘境,和竹東鎮公所爭取前瞻基礎建設補助興建三座停車場,其中位在 ... 於 tahcnews.com -

#36.110年度住宅補貼專區 - 內政部不動產資訊平台

採書面申請方式:申請人於受理期間,填寫申請書並備妥應檢附文件後,以掛號郵寄至申請人租賃住宅所在地(尚未租屋者,向欲租屋地)的直轄市、縣(市)政府【詳直轄市、縣( ... 於 pip.moi.gov.tw -

#37.政府公開資訊-項目-支付或接受之補助 - 新竹縣竹東鎮公所

檔案名稱:公告竹東鎮公所109年度第4季對民間團體補捐助經費明細表. 公告竹東鎮公所109年度第4季對民間團體補捐助經費明細表.pdf 417.83K 點擊次數41. 2021-01-28 ... 於 www.hcctt.gov.tw -

#38.107年度竹東客家粄圓節創意湯圓製作競賽活動報名表

4.參賽作品請提供製作食譜,版權由竹東鎮公所及參賽選手共同所有。 ... (於選手報到時攜帶身分證填寫領據辦理,並於完賽後至服務台領取食材補助費用)。 於 www.cksh.hc.edu.tw -

#39.屏東縣政府全球資訊網-支付或接受補助

檢送「新竹縣竹東鎮立網球場管理自治條例」修正令、公告、修正對照表及完備條文各1份, 其他政府資訊, 公告, 110, 民政處. 更正苗栗縣苑裡鎮公所110年9月7日苑鎮殯字 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#40.好房 House Fun 8月號/2013 (NO.4)實價登錄淪為炒作平台?

一- _ ‵彙"由桃園縣政府補助蘆竹鄉公所興建的南工孿竹北市於莊敬五街及莊敬六街再路 ... 與友善投貢環境'將投貢 70 億元在竹東鎮五指山上與建國際級度假村「神去村」。 於 books.google.com.tw -

#41.竹縣2衛生所6月啟用提升長照服務品質

衛生局指出,湖口鄉衛生所新建工程發包5,395萬元(中央補助3,709萬元、縣 ... 埔衛生所位於新埔鎮福田段153-3地號,鄰近消防局新埔分隊與新埔鎮公所, ... 於 www.taiwanhot.net -

#42.台灣就業通

台灣就業通人生職涯好夥伴,企業徵才好幫手、求職網提供求職者多元化職缺、就業新聞、徵才活動訊息、產業、分眾與計畫專區、政策資源、職涯評測、升學就業地圖等豐富 ... 於 www.taiwanjobs.gov.tw -

#43.竹東鎮差3千人升格鎮民生三胞胎讓鎮長親自前往祝賀 - 聯合報

張順朋呼籲政府部門加大及明確鼓勵生育措施,搶救國內低生育率、育兒津貼、托育補助調升,擴大公共化的幼兒園服務等各項福利;她也提及,縣府社會處盤點縣 ... 於 udn.com -

#44.竹東公所開辦客語認證輔導班 - 中華日報

記者彭新茹∕新竹報導竹縣竹東鎮係客委會重點要求推廣客語地區,客家人口比例約佔百分之八十四,為宣誓推廣客語的決心,竹東鎮公所七日舉辦客語認證 ... 於 www.cdns.com.tw -

#45.教育研究月刊第238期: Journal of Education Research No. 238

... 機構補助若干經費以發展校務,例如:全校學生都參與的導覽活動與竹砲、野菜、旮亙體驗 ... 與國小共同發展米國學校特色觀光體驗活動,也與鎮公所統合觀光資源與行銷。 於 books.google.com.tw -

#46.花蓮市立殯儀館設置網路公祭供親友線上悼念| 地方 - 中央社

3 天前 — 花蓮市公所獲經費補助,升級花蓮市立殯儀館管理系統,可透過網路即時查詢殯葬設施、規費試算等服務,也設有網路公祭專區,讓無法參加告別式的親友透過 ... 於 www.cna.com.tw -

#47.兒童福利 - 第 87 頁 - Google 圖書結果

臺中縣潭子鄉公所設民政課,主管一般社政、社區發展、醫療補助、急難救助等業務。 4. ... 新竹縣竹東鎮公所設民政課,主管地方自治、原住民、國教、文建、育樂、各項社會 ... 於 books.google.com.tw -

#48.彰化縣鹿港鎮公所全球資訊網-公所簡介-業務職掌-社會課

單親兒少業務、緊急兒少補助業務、育有未滿2歲育兒津貼業務、2歲以上至未滿5歲育兒津貼、特殊境遇家庭扶助、救濟物資發放、就學扶助案、低收入戶業務、低 ... 於 www.lukang.gov.tw -

#49.新埔風情-村里介紹

里辦公處:新竹縣新埔鎮新北里10鄰大北坑2號政見: 犧牲為民服務。 ... 二、爭取各項補助經費,加強鄰里基層建設。 ... 一、配合鎮公所交辦一切業務。 於 www.sp.gov.tw -

#50.維護市民用水權益和提升用水品質高雄市今年家用自來水申設 ...

23 小時前 — 維護市民用水權益和提升用水品質高雄市今年家用自來水申設補助開跑高雄市 ... 區公所申請補助,詳情可洽各所在地區公所或電話07-3368333轉5118諮詢。 於 news.pchome.com.tw -

#51.九十九年度第二季補助情形公告 - 客家委員會

補助事項/用途 本機關補助金額 合計金額 核准日期 99年度府城客家日系列活動 300000 300000 2010/4/13 2010神氣活現活動 30000 30000 2010/4/13 客家歌謠推廣活動 30000 30000 2010/4/13 於 www.hakka.gov.tw -

#52.便民服務-常見問答集 - 新竹縣竹東鎮公所

序號 主旨 點閱 11 請問如何搭車到竹東? 11095 15 國民年金保費可以減免嗎? 5469 20 請問中低收入證明要如何申請? 8119 於 www.hcctt.gov.tw -

#53.上官秋燕議員|新竹縣議會第19屆議員.第八選區(竹東鎮 ...

新竹縣議會第十七屆議員竹東鎮第十一屆鎮民代表世界客屬總會常務理事竹北市成功國中家長會長新竹縣棒球委員會副 ... 6、加強老人醫療安養照顧,老人假牙補助持續爭取。 於 www.hcc.gov.tw -

#54.勞動部勞工保險局全球資訊網

... 採購契約 · 支付之補助 · 出國報告 · 勞保局政策宣導廣告動支情形 · 國家賠償統計 ... 產檢假薪資補助相關書表 · 陪產檢及陪產假薪資補助相關書表 ... 屏東辦事處. 於 www.bli.gov.tw -

#55.購買節能電器退還減徵貨物稅問題諮詢窗口機關電話分機地址 ...

財政部北區國稅局羅東稽徵所(03)954-6508. 315. (26541)宜蘭縣羅東鎮興東路32號2樓 ... (31047)新竹縣竹東鎮東林路128號2樓 ... (55757)南投縣竹山鎮公所路106號. 於 www.etax.nat.gov.tw -

#56.新竹縣芎林鄉公所-社會課-服務項目內容

低收入戶:每名兒童每月補助5,000元。 4.第三胎起每胎補助為每月3,500元. 單位連絡電話: 竹北巿公所03-5515919 竹東鎮公所03-5966177 於 www.cyonglin.gov.tw -

#57.竹東鎮公所紓困首日7人符合申領資格

一位老伯6日到竹東鎮公所要申領1萬元紓困金,不了解需因疫情關係,造成縮短工時而影響收入才能申請,沒工作沒收入並不在紓困範圍,和公所人員發生激烈爭吵 ... 於 www.chinatimes.com -

#58.公用事業管理所-相關法規 - 新竹縣竹東鎮公所

新竹縣竹東鎮推行社運工作補助款補助要點 37K 點擊次數23 * 新竹縣竹東鎮推行社運工作補助款補助要點 20.04K 點擊次數11. 最後更新日期: 2021-07-28. 於 www.hcctt.gov.tw -

#59.法令宣導 - 土庫鎮公所

序號 標題 上版日期 修改時間 單位 4 「屏東縣枋寮鄉生育補助辦法」修訂 110‑12‑27 110‑12‑27 土庫鎮公所 20 雲林縣四湖鄉生育補助金發放辦法 110‑02‑03 110‑02‑03 雲林縣土庫鎮公所 於 tuku.yunlin.gov.tw