科技藝術作品的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃心健寫的 科技蜃樓 和葉謹睿的 數位「美」學?:電腦時代的藝術創作及文化潮流剖析都 可以從中找到所需的評價。

另外網站結合科技趨勢為藝術創發蓬勃樣貌 - 今周刊也說明:拍賣世界包羅萬象,這裡什麼藝術家的作品也有機會會拿去送拍,潮流也不斷在轉,價格永無上限,當時的我著實覺得既刺激又新鮮。 02 您過去曾任職香港佳士得 ...

這兩本書分別來自大塊文化 和藝術家所出版 。

國立臺北教育大學 藝術與造形設計學系 林志明所指導 余芷萱的 科技藝術中的時間與記憶—— 以共感和刺點分析國美館晚近展覽中相關作品 (2020),提出科技藝術作品關鍵因素是什麼,來自於科技藝術、共感、互動性、時延、刺點。

而第二篇論文國立清華大學 跨院國際碩士學位學程 許素朱所指導 劉學致的 數位下的謬思覺 (2020),提出因為有 互動裝置藝術、科技遮蔽、鏡像階段、數位影像、視覺謬誤的重點而找出了 科技藝術作品的解答。

最後網站台灣科技藝術教育協會 - Facebook則補充:等。 眾多作品中,最讓大家驚豔的是,2022年在双融域 展出的「達文西光影 ...

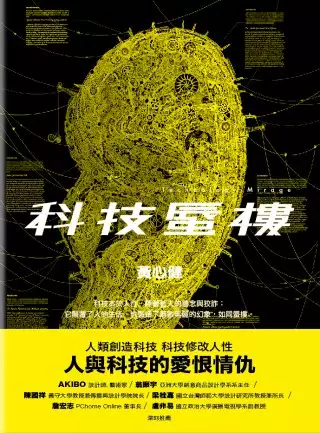

科技蜃樓

為了解決科技藝術作品 的問題,作者黃心健 這樣論述:

一起社會案件,讓黃心健開始思考數位文明對於人類世界產生的影響。之後,他決定放棄在美國電玩界建立的資歷與人脈,回到台北,開始做一位新媒體藝術家:用科技來講述人與科技的故事。本書是黃心健在過去25年裡,從工程領域「遷徙」到藝術創作得到的領悟分享。 要知道未來,先要知道過去。在這科技的時代,黃心健越來越覺得「科技史」的重要。本書所關注的是:科技如何「修改」了人性、生活形態與歷史。 「科技本於人性」,可是「人性有善有惡」,所以由人創造出來的科技,也是一體兩面、善惡並存。如果能夠善用,本來是用於戰爭與殺人的技術,也可以轉換為助人的科技。但是,如果不知如何運用技術,一項好的發明,也會成為

嚴重的問題。 當人類的人文素養追不上科技發展時,被科技操控或左右的人們,他們的人生到底失去了什麼?社會存在的許多問題,均須訴於人文兼具科技的思考才能解決。要將世界改變得更好,我們必須要解讀出科技背後的動機和意圖,以及了解這些技術對生活與環境造成什麼影響。 黃心健希望本書能成為一粒種子,讓越來越多人意識到人文與科技整合的重要性。而培養跨領域人才並非一蹴可幾,需要一代接著一代傳承延續下去。 作者簡介 黃心健 新媒體藝術家。 母親黎蘭為知名油畫家,自幼生長在傳統藝術的環境;高中時有了人生第一台電腦Apple II,程式語言成為伴隨長大的第二外國語。大學時台大機械的訓練賦予深厚的技術背

景,赴美後在巴沙迪納的藝術中心設計學院與伊利諾理工設計學院接受6年設計教育。畢業後獲得美國新媒體競賽「新聲音,新視界(New Voices, New Visions)」的首獎,並與新媒體藝術家蘿瑞.安德森合作她的第一張互動光碟「木偶旅館(Puppet Motel)」。其後,黃心健在美國Sega與美國索尼電腦娛樂公司擔任藝術總監,以及在微軟創始者保羅.愛倫的研究公司「區間」研發互動與音樂的創新應用。 黃心健在2001年返台,開始從事新媒體藝術創作。他的作品在國際畫廊、美術館與藝術展展出,包括臺北美術館、國立臺灣美術館、上海雙年展、威尼斯雙年展、奧地利林茲電子藝術中心,北京798、韓國仁寺洞藝

術中心、阿根廷404國際電子藝術節等。黃心健也以藝術家的身分參與委託製作,包括故宮博物院之未來博物館、周杰倫演唱會、誠品詩歌節、上海世博會臺北館、臺北花卉博覽會夢想館、迴龍捷運站公共藝術「傾聽」、南港展覽館公共藝術「我們的私房公共藝術」、101世貿站公共藝術「相遇時刻」等。2011年,黃心健獲得總統接見和頒贈「臺灣之光系列人物」,與第8屆「Keep Walking」夢想資助計畫。 黃心健目前是政治大學數位內容學程的副教授,致力新媒體藝術的教育與出版。著有:《象形迷宮》。

科技藝術作品進入發燒排行的影片

歡迎大家收看善哥聊天室第一集的播出,以後在粉絲專頁直播後的影片,我們都會配上字幕,儘快上傳到YouTube供沒跟大直播朋友觀看,也請大家記得訂閱我們的頻道並開啟小鈴鐺,我們是沒有盈利、不談論具政治立場的頻道,請大家放心觀賞我們的影片。

大家還記得上集的內容嗎?包盛盈教授和我們談到了她創作LightByte的理念,也看到了LightByte呈現的樣子,那麼大家會不會好奇,究竟包教授是學什麼專科,才有辦法做出這樣的「科技藝術」作品呢?在這部影片,主持人張善政董事長將帶大家揭曉答案喔!歡迎大家按讚並分享出去,有什麼想法的話,底下留言讓我們知道,想聽什麼主題,也可以跟我們說,如果邀請得到適合的來賓,我們就會著手規劃。

➤本集節目資訊

主題:當斜槓大叔遇到斜槓小姐

直播時間:2020.05.28 星期四 20:00

主持人:張善政(善科教育基金會董事長)

來賓:包盛盈(國立清華大學跨院國際博士班學位學程專任助理教授)

➤喜歡影片的話,歡迎贊助我們

銀行:台北富邦(012)建國分行

帳號:724120005896

戶名:財團法人善科教育基金會

詳細捐款資訊:www.sancode.org.tw/how_to_donate.php

➤了解善科更多

Facebook|善科教育基金會 SanCode Foundation

https://www.facebook.com/sancode2019

Instagram|san_code

https://www.instagram.com/san_code

只顯示部分資訊

科技藝術中的時間與記憶—— 以共感和刺點分析國美館晚近展覽中相關作品

為了解決科技藝術作品 的問題,作者余芷萱 這樣論述:

科技藝術進入後數位時代,關注議題逐漸由人機介面,討論至人類自身的情感面向,這始終是不可忽略的。綜觀台灣從2002 年始之的「數位藝術元年」,科技藝術面臨與關注的議題隨著時代環境推移,網路、巨集資料庫,進而開始重視內在的共感。科技藝術作為情緒、時空的載體,將以怎樣的方式再現?本研究從科技藝術的互動性中連結,尋找並串連起人的感官、四肢與心理,科技藝術作品中觸碰到「邊界」而進入到「刺點」的共感是作品中重要的關鍵,在過程中梳理平面到立體的空間維度相對於時間與記憶的點、線、面,看到時間是如何被反轉,進而進入感知層面後探討科技藝術如何再現並處理感性的狀態。文獻探討針對柏格森對時延的概念與時間空間化為建構

,在時間與記憶的流轉中,存有的真實性成為至關重點。作品分析將以觀者互動交換的過程中互為主體、感同身受的能力體悟對作品的情感為後續討論基礎,在內在的感知層面以精神分析對邊界回應方式看待作品,從個人出發,藉著科技藝術作品,是如何的直指個人的心理狀態。時間與記憶在這當代重要創作模式中的再現方式,與作品所蘊含的感知面向為筆者所關注之重點。

數位「美」學?:電腦時代的藝術創作及文化潮流剖析

為了解決科技藝術作品 的問題,作者葉謹睿 這樣論述:

本書作者以輕鬆、風趣的文筆,剖析數位藝術及文化,與其說這是一本數位藝術專書,倒不如說,這是在數位時代的洪流中,人人都可以親近閱讀的一本好書。 ——台灣藝術大學校長∕前北美館館長 黃光男 自從數位科技介入當代藝術,數十年來,它在藝術創作、市場和教育等層面吹皺的一池春水,把我們帶到了當代藝術最啟人疑竇的一連串問題上:怎樣的作品可以被稱為(當代)藝術?挪用與剽竊之間的區別為何?藝術的價值應如何判定?藝術創作者能否、又如何以作品維生?以及,為當代藝術劃定美學範疇是否可能?在如本書所言的「科技藝術主流化」的此刻,數位藝術與當代藝術環境之間的諸般齟齬,尤其可作為理論地探測數位藝術潛力的入口。

本書與其說是數位美學的工整陳述,不如說是後設地從美學建構的源頭,鋪陳當代藝術切面的文章集結。首章著眼於科技藝術與當代藝術的接點,從創作意圖的角度,切入科技藝術創作的陷阱與可能。六章相對獨立的篇幅,則次第陳述科技藝術的挪用、數位懷舊主義、草根創意、駭客精神、藝術市場與數位藝術教育等議題,藉由數位藝術在當代藝術中掀起的紛紜爭議,帶動對於其美學構成的思考。書末附錄作者為國立台灣美術館製作「數位藝術專輯」期間,為國內外當代數位藝術家所進行的訪談與報告,階段性地總結了作者近年對於數位藝術的思考。 本書作者葉謹睿,於九○年代末起投身數位藝術的策展、創作、教學與撰述,現任教於紐約州立大學FIT學院

(State University of New York, FIT)與普拉特藝術學院(Pratt Institute)。在本書中,作者卸下學術用語的艱澀難解,以詼諧淺白的文字出入科技藝術的種種議題,為國內的數位藝術研究提出了兼具說明與觀點的少有論述。 作者簡介 葉謹睿 現任紐約州立大學FIT學院(State University of New York, FIT)專任助理教授、紐約普拉特藝術學院(Pratt Institute)客座助理教授。曾任《藝術家》雜誌、《典藏今藝術》雜誌專欄作家,紐約Parsons設計學院兼任助理教授。 著作: 《數位「美」學》(藝術家,2008) 《數位藝術概

論》(藝術家,2005) 《大蘋果英雄傳:紐約藝術導覽》(典藏,2004) 《藝術語言@數位時代》(典藏,2003) 展覽: 「隨插即用數位創作展」,數位藝術方舟,台灣國立美術館 「台澳新媒體藝術展」,台灣關渡美術館 「NEXUS」,紐約皇后美術館(Queens Museum) 「正言世代」,紐約強森美術館(Herbert F. Johnson Museum of Art) 「Beyond Ethnic Stereotype」,俄亥俄州甘迺迪美術館(Kennedy Museum of Art) 「Net Archives」,義大利MAXXI美術館 「Seven Ways To Say Inte

rnet with Net Art」,2007新媒體藝術節(NewMediaFest2007) 發表文章: 〈來!讓咱們一起拿肉麻當有趣〉,《電影欣賞季刊——97年春季專題企劃:電影與新媒體藝術之間》 〈野薑花與塑膠玫瑰:談數位藝術之典藏與市場〉,《台灣美術》第66期 〈一隻惹人心煩的蒼蠅,一隻討人喜歡的粉蝶:談李明維的過程藝術〉,《現代美術》111期 〈在雲的南方、色相裡面,看浮世眾生相:談李小鏡的影像世界〉,《現代美術》111期 〈你想要的是天長地久還是曾經擁有:從數位藝術的角度看文化創意產業的深耕〉,《當代藝術家之言》夏至號 〈華人當代藝術的雙軌突破〉,《2004華人美術年鑑》, 典

藏出版社 〈從紐約經驗看藝術都市的發展〉,《文建會文化環境年專輯——當代藝術風》 〈粉墨豋場:談李小鏡之夜生活系列〉,《台北國際藝術博覽節專刊——藝術開門》

數位下的謬思覺

為了解決科技藝術作品 的問題,作者劉學致 這樣論述:

數位產生的謬思,值得我們深思,筆者使用數位科技的手段,來創造外在視覺與內在感知謬誤的作品。本論文提出〈漫遊隙縫〉與〈光與黑白的絮語〉兩件作品來探討「數位下的謬思覺」議題。筆者引用哲學家馬丁·海德格的「現代技術危機」、精神分析學家埃米爾·拉康的「鏡像階段」以及作家尼古拉斯·卡爾的數位對人們思考方式影響的相關論點來探討數位產物對人們產生的謬誤以及人們如何面對。〈漫遊隙縫〉作品包含錄像與互動裝置兩種形式,呈現一個運動鏡頭穿梭於真實場景和虛擬的數位空間的嵌合世界。作品以隙縫作為入口,穿透真實場景去觀看筆者對隙縫內部存有物的想像,試圖展現數位影像是一種虛構物質,因為數位科技的介入,人們可輕易製造數位而

產生遮蔽與謬誤。〈光與黑白的絮語〉作品利用全自動攝影機因光線擾亂自動測光功能產生一系列視覺謬誤的現象,透過全自動攝影機、燈光裝置、投影螢幕同時協作來組成一件互動裝置藝術作品。當觀者與作品互動時,能感受到當代科技給我們帶來全新視角,同時也可以體會到科技帶來的遮蔽,以及遮蔽造成的視覺謬誤。本論文通過科技藝術作品的創作,展現出當今數位科技會造成遮蔽的現實,並以互動體驗的方式加強觀者對相關議題的感受。

科技藝術作品的網路口碑排行榜

-

#1.七個科技藝術節:讓藝術成為旅行的一部分! - 數位時代

許多充滿科技性的藝術品,像是光、互動性、機器人、表演、實驗性的音樂和影片都備受矚目。今年的主題「感知和感應器」,就是在探討科技如何改變我們的 ... 於 www.bnext.com.tw -

#2.專訪當若科技藝術團隊:「當人的因素加入後,這個團體或 ...

創辦人之一的王伯宇如此說道。 當若科技藝術共同創辦人王伯宇。(Photo Credit:MOT TIMES、Photography by Kris Kang) 如同 ... 於 www.mottimes.com -

#3.結合科技趨勢為藝術創發蓬勃樣貌 - 今周刊

拍賣世界包羅萬象,這裡什麼藝術家的作品也有機會會拿去送拍,潮流也不斷在轉,價格永無上限,當時的我著實覺得既刺激又新鮮。 02 您過去曾任職香港佳士得 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#4.台灣科技藝術教育協會 - Facebook

等。 眾多作品中,最讓大家驚豔的是,2022年在双融域 展出的「達文西光影 ... 於 www.facebook.com -

#5.從「TEA/超級關係」到「科技藝術」的灰皮書

「TEA/超級關係」是國美館延續第二年所舉辦的藝術展,這展覽主要是把藝術與科技結合,創作出新時代的藝術作品,這個藝術作品,我們常稱它為「科技藝術 ... 於 artnews.artlib.net.tw -

#6.香港互動科技藝術的第一把交椅!?IOIO Creative 十下創作4 大 ...

搖曳的光影、炫麗的視覺效果讓人目不暇給,結合聲音光影、藝術創作與科技互動的裝置成為近年來最夯的作品表現形式,讓藝術不僅僅是觀賞, ... 於 www.damanwoo.com -

#7.「宇宙‧無極 科技藝術特展」 臺中市屯區藝文中心即日起開展

戶外園區則由藝術家蕭明瑜X蔡子瑋帶來擴增光影藝術作品《Universe in Love》透過日夜實體裝置光影的變換及手機掃描虛擬的動態音影互動,療癒疫情後惶惶 ... 於 focus.586.com.tw -

#8.新竹光臨藝術節亮眼呈現當若科技藝術用AI與光影呈現歷史藝術

這次作品希望透過光雕紀錄美術館的歷史乘載與對當代藝術的各種反思為基礎,設計框架包含建築、歷史文化、與不同時期的藝術。 其創作形式則是將建築的歷史故事從黑白形式 ... 於 www.digitimes.com.tw -

#9.科技藝術工作坊:科技與人文如何孕育出好作品?

科技藝術 工作坊:科技與人文如何孕育出好作品? ... vMaker 延續7 月專題的討論,希望嘗試看到對未來科技藝術與創新發展的前景描繪。 到了中研院的歷史語言 ... 於 vmaker.tw -

#10.評《機器學習時代的藝術創作》 - DAC.Taipei臺北數位藝術中心

那麼我們該如何理解這個時代裡,藝術與科技的關係? ... 給非資訊科學背景者的書,兼論非常入門的機器學習觀念,以及大量用相關技術製作的藝術作品。 於 dac.taipei -

#11.2022 桃園科技藝術節前進之路

File. 前進之路 2017年本人擔任第一屆TAxT桃園科技藝術節(Taoyuan Art x Technology Festival)的策展人與執行單位,對桃園發展科技藝術充滿熱情與想像,六年之後,有幸 ... 於 www.taxt.tw -

#12.研究單位 - 國立臺北藝術大學

‧2011.10 本中心作品《鏡花水月》、《你來寫字、我來唸歌》受邀赴美國紐約臺灣書院「臺灣科技藝術主題展」展出‧2011.10.14~11.30 策劃「TranSonic2009 Sounding ... 於 118-163-77-233.hinet-ip.hinet.net -

#13.科技藝術的發展脈絡——由國際經驗到台灣現況

羅斯(Alan Rath)的作品常常出現以機器類比某些人類行為的佳作,語帶幽. 默,設計精巧又兼具機械美感,讓他的作,品《機器雙人組》(Pair)(圖11)經. 年在外巡迴展出, ... 於 twfineartsarchive.ntmofa.gov.tw -

#14.K.T 科藝獎互動科技藝術組

今年KT互動科技藝術組徵件方向鼓勵運用科技媒介,或含可發揮科學元素或科普概念之數位互動藝術作品。徵求使用科技媒材,如影像偵測、網路通訊、虛擬實境、人工智慧、感 ... 於 ktaward.tw -

#15.107 學年上學期課程介紹| 科技藝術書報討論 - FBI Lab

(第3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 週閱讀與報告。 各週報告安排 第3週– ARS Electronica Festival 最近2年interactive art 找一作品報告第5週– ACM SIGGRAPH – ... 於 www.fbilab.org -

#16.以「科技藝術創作發表專案」探討臺灣新媒體藝術與企業跨組織 ...

科技 時代的來臨為當代藝術發展帶來革命性的衝擊,以新科技來形塑作品內容與規模之藝術形式,已逐漸成為當代藝術創作的主流。臺灣以科技產業聞名,因此,新媒體藝術之 ... 於 www.airitilibrary.com -

#17.反省的反省:「超限社會」的科技藝術批判 - CLABO實驗波

在「超限社會」中,許多作品與數位科技有關,議題圍繞幾個關鍵詞,包含演算法、大數據、AI、深偽、元宇宙等。這些關鍵詞之所以能夠串接成為展覽主題, ... 於 mag.clab.org.tw -

#18.科技藝術 - 首頁|台灣數位藝術

以機械科技零件作為藝術創作材料,無論是透過硬體設備或是書寫軟體程式,進而組合而成一件完整的「科技藝術」作品,對藝術領域的論述與視覺效果呈現的精進而言,無疑是人類 ... 於 www.digiarts.org.tw -

#19.科技藝術時代的說書人:黃心健- 台灣光華雜誌

台大機械系畢業的黃心健,對機器零件有股熱愛,這件數位雕塑作品《靜止的聲音》(2009年),透過一層層看似齒輪的機械組合,傳達成長過程的記憶。 他用科技說故事,感測器 ... 於 www.taiwanpanorama.com -

#20.科技藝術的定義 - My數位學習

00)。 邊物體來讓藝術作品的的造形延伸成為能與. 件,把藝術作品品與觀眾之間關係 ... 於 my.stust.edu.tw -

#21.這三組作品把藝術與科技完美結合,讓科技不再冷漠 - 風傳媒

從電子雞、到現在當紅的AR擴增實境、AI人工智慧科技等,都不斷讓人感受到科技進步的速度,而這些最新潮的科技應用要如何跟藝術結合,榮獲2018《天空創意節》 ... 於 www.storm.mg -

#22.新北市文化基金會科技藝術島嶼漫遊將啟航! | 生活| Newtalk新聞

這次特別邀請連三星電子一同參與科技藝術巡迴公益行動,作為硬體設備的堅強後盾,讓設計師的作品不論移展何處,透過創新的科技,都能以最完整及具視覺 ... 於 newtalk.tw -

#23.【科技藝術】最新徵才公司 - 104人力銀行

同時具備多款知名日韓產品的在地化經驗,我們希望促進移動平台產業發展,並為移動遊戲市場帶來更多的作品與樂趣。 Founded in 2013, SheenaGames Ltd. is dedicated in the ... 於 www.104.com.tw -

#24.傳統視覺藝術創作與數位視覺藝術創作之差異性比較研究The ...

視覺藝術一詞的定義通常是指傳統的美術作品,其中包括了繪畫、雕塑、工藝等。 ... 種創作管道,豐富他們的創作內涵,而科技與藝術的連結,也破除我們一般認知科學理性 ... 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#25.對我來說,科技藝術是

ZORA 對科技藝術較不熟悉,在看到一些型態比較機械的作品— 比如《節奏誘捕器》時,忍不住問「所以這樣的作品好看的點在哪裡?」 創客藝術展的展出作品《 ... 於 www.practitioners-lab.org -

#26.#桃園科技藝術節hashtag on Instagram • Photos and videos

384 Posts - See Instagram photos and videos from '桃園科技藝術節' hashtag. ... 經過幾天的進場,作品終於完成設置了,在桃園捷. 於 www.instagram.com -

#27.科技藝術

本屆由曾經擔任第一屆桃園科技藝術節的策展人蔡宏賢再度操刀,展區分 ... 數位藝術中心將所有以「科技與科學作為藝術表達形式」的藝術作品,皆納入其 ... 於 actiphypsy.fr -

#28.科技藝術|誠品線上

誠品線上有眾多科技藝術相關商品,讓誠品全方位包辦您的生活大小事。立即到誠品線上選購科技藝術相關商品。營造生活新品味! 於 www.eslite.com -

#29.數碼藝術展推廣NFT科技藝術作品| 星島日報 - LINE TODAY

數碼港希望科技可以為藝術家提供嶄新的表達形式,以及保護作品版權,支持文化藝術產業的可持續發展。 數碼港今月將聯同社群初創合辦「科技X 藝術– 超乎 ... 於 today.line.me -

#30.科技藝術 - La Vie

數位科技 · 不需鏡頭也能拍照的「AI相機」?荷蘭設計師Bjørn Karmann以《Paragraphica》挑 · 藝術作品 · 何理互動〈風盛〉動力燈光裝置!以散熱風扇為靈感,177朵機械花匯聚 ... 於 www.wowlavie.com -

#31.科技藝術典藏基礎計畫(Save Media Art) - 台灣數位藝術中心

我們必須思考,這類型作品受美術館典藏,進入公有文化資產的範疇後,它們受到怎樣的對待?如何被保存、維護,甚至修復與再現? 在國際少數設有媒體藝術修復部門的機構中, ... 於 dac.tw -

#32.[藝術開箱]科技藝術的下一步是什麼? 官產學的5G與VR大歷險

廣藝基金會提供. 隨著疫情改變閱聽習慣,國家級場館、各縣市政府也致力於推動科技藝術,科技藝術相關系所更紛紛成立,這兩年科藝作品可說是蓬勃發展。 於 www.qaf.org.tw -

#33.第一章緒論

發現藝術家們不停地將新科技應用在藝術創作上,像是透視法之於文藝復興時期的藝術 ... 能性正逐漸增加,往日需要精通程式語言、電子學等等專業知識才能完成的作品, ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#34.廣達文教基金會「科技藝術的島嶼漫遊」計畫

本展覽是用震撼性、話題性的藝術作品圖像,讓更多小朋友認識當代藝術家用各種不同的手法,像是繪畫、雕塑、攝影、影片、音樂、裝置、行動等,希望可以引起 ... 於 www.quanta-edu.org -

#35.未來趨勢:藝術界在20年後會是什麼樣? - BBC 英伦网

非裔藝術家的抽象、策展和表演都在藝術舞台的中心。迪恩說:「我們將移民視作解決方案,而不是一個問題。」他的作品被美國國務院永久收藏。 於 www.bbc.com -

#36.當代科技藝術 - 博客來

除了已經非常流行的數字影像以及網絡技術之外,許多新媒體藝術作品已經深入地應用數學、物理、生化等科學原理和手段,而虛擬現實、人丁生命以及機器人等高科技手段更是為新 ... 於 www.books.com.tw -

#37.臺灣音樂館科技藝術裝置作品—煦樂韶光

透過本次六件作品,以科技藝術手法,創新呈現臺灣原創音樂,期許將整個臺灣音樂館場域,打造為更容易讓民眾親近的展演空間。從場館外的公共空間,至入展場的參觀過程,透過 ... 於 gpi.culture.tw -

#38.2023臺灣國際光影藝術節國際論壇探討5G世代下科技 ... - 文化部

... 除了展出精彩的藝術作品,特別於今日(1/14)及明日(1/15)舉辦為期二天的國際論壇,進一步探討5G技術應用於科技藝術的多元性和光節的永續性。 於 www.moc.gov.tw -

#39.【數位藝術保存專欄】從科技藝術典藏基礎計畫的發展

... 人員才能直接或授權他人接觸的典藏品。這個現況限制大幅度的影響了此計畫在處理科技藝術作品保存時,不得不思考現實環境和計畫權力所及能探索的議題。 於 artouch.com -

#40.跨域人文:科技藝術發展概論

課程大綱. 內容. 課程概述. 科技藝術或稱為媒體藝術是當代藝術作品中,藉由科技輔助完成的作品。近年來科技不斷的發展與進步,藝術家們也不斷的以創新手法並使用最新的 ... 於 cross.pccu.edu.tw -

#41.科技藝術白皮書 施政措施 - Wix.com

由政府輔助讓國內藝術家能參與國際藝術活動,並透過駐外機構及已設立之「中華新聞文化中心」常態性推出國內藝術家之科技藝術展覽活動,並安排國內藝術作品 ... 於 etrangerwebsite.wixsite.com -

#42.臺北市公共藝術網- 公共藝術作品

科技藝術 館三樓大廳. 參觀條件. 經費. 2,700,000元. 設置單位. 國立臺北藝術大學. 取得方式. 邀請比件. 執行小組. 王俊傑、張正仁、郭旭原、陳惠婷、黃健敏、戴嘉明、 ... 於 publicart.taipei -

#43.開放硬體的新藝術:《日光域》 - CTIMES

面對科技藝術的潮流,豪華朗機工與帝凱互動科技在創意與技術的交流之下,再次精進《日光域》的藝術美感與控制技術。此項作品入選「國立台灣美術館2012年 ... 於 www.ctimes.com.tw -

#44.藝術還是科技?香港新媒體藝術家Keith Lam 在台灣帶來新作品 ...

繼在香港藝術館展出引來眾多市民打卡的作品後,香港新媒體藝術家Keith Lam 去到台灣,將香港城市空間化作Point Cloud 數據,製作新媒體表演藝術 ... 於 www.voguehk.com -

#45.科技藝術 - 新北市文化局

黃心健善於使用多. 樣的數位媒材,作品形式橫跨裝置、電. 子版畫、光雕、演唱會、虛擬實境,是. 國內重要的科技藝術創作者。 《沙中房間》獲得威尼斯影展VR競賽單. 元最佳 ... 於 www.culture.ntpc.gov.tw -

#46.陳明惠, 《性別、科技、藝術- 兼論林珮淳的夏娃克隆與當代美學 ...

展覽調查過去於創作節(Ars Electronica Festival) 晏慈、長期居住於巴黎的多媒中使用科技、且作品影響爾後科啟動了一項「新媒體藝術中的女體藝術家鄭淑麗、以錄像及 ... 於 www.academia.edu -

#47.研究單位 - 總務處- 國立臺北藝術大學

‧2011.10 本中心作品《鏡花水月》、《你來寫字、我來唸歌》受邀赴美國紐約臺灣書院「臺灣科技藝術主題展」展出‧2011.10.14~11.30 策劃「TranSonic2009 Sounding ... 於 1www.tnua.edu.tw -

#48.2022桃園科技藝術節:以「前進之路」為題 - cacao可口

桃園市政府自2017年舉辦的「TAxT桃園科技藝術節」進入到2022年。 ... 建造適合科技藝術裝置和投影的新展覽空間,為觀眾提供了參與藝術作品的新機會。 於 cacaomag.co -

#49.科技藝術作品驚豔紐約商展 - Yahoo奇摩

成大卓彥廷日前攜新作品進駐Shoppe Object。 ... 跨域學生團隊,日前攜科技藝術圍巾、抱枕、全新雕塑品與瓷盤遠赴紐約,首度進駐頂尖家居禮品展Shoppe ... 於 tw.yahoo.com -

#50.夢幻科技一起玩藝術 - 天下雜誌

這是日本數位藝術團隊teamLab帶來的作品《水晶宇宙》。 teamLab-科技藝術-互動科技-數位科技-豬子壽之 圖片來源:時藝多媒體提供. 3572瀏覽數. 於 www.cw.com.tw -

#51.科技藝術的探險家:羅柏特˙羅森柏格@ 易術碎碎唸

前言科技藝術的互動性是當代科技藝術互動媒體裝置中一個熱門的主題,它既是啟動作品的開關(switch),也是顯示觀眾在場(present)的裝置。數位科技與新 ... 於 jasper75.pixnet.net -

#52.談數位科技結合經典名畫帶給藝術教育的啟示

當Roland Barthes 提出「作者已死」(The death of author)後,賦予了讀者/. 觀者詮釋符號、作品、圖像的權力,並使之有全新的感受。這些感受以往皆透過. 於 ir.nptu.edu.tw -

#53.【媒體報導】亞洲唯一!本學程科技藝術組學生作品登上國際 ...

今、明兩天登入虛擬世界展場中的清華大學館,就可以看到插座中跑出數位生物、二維條碼變成鐵窗窗花等令人驚艷的科技藝術作品。 法國拉瓦勒虛擬實境展創始於1999年,是歐洲 ... 於 iphd.site.nthu.edu.tw -

#54.打開畫匣子 - 高雄市政府

將元宇宙擴增實境AR和AI人工智慧體現在藝術作品中,從欣賞藝術、與藝術互動、和體會到人、藝術與科技的密切關係,作品也打破具象與抽象的界線、跨越畫作與影像的鴻溝、 ... 於 khcc.kcg.gov.tw -

#55.以「科技藝術創作發表專案」暨「科光幻影」展覽為例

科技 時代的來臨為當代藝術發展帶來革命性的衝擊,以新科技來形塑作品內容與規模之藝術形式,已逐漸成為當代藝術創作的主流。台灣以科技產業聞名,因此,新媒體藝術之 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#56.藝術家X科技人,跨領域的豐富旅程 - 科技魅癮

在智慧社會裡,科技與藝術不應該是涇渭分明,兩者之間應是相互影響。舉例來說,2001年由美國藝術家瑪莉西斯特(Marie Sester)所創作的互動式科技藝術作品 ... 於 www.charmingscitech.nat.gov.tw -

#57.寫在2019年末,關於台灣科技藝術發展回顧與省思 - 藝術家雜誌社

2019年的北美館在當代數位科技藝術上有著大規模的籌辦計畫。「池田亮司個展」藉由涵蓋聲音雕塑、視聽裝置、燈箱及平面等奠基於程式編碼及演算法的作品,透過數學語言 ... 於 www.artist-magazine.com -

#58.2-1 裝置藝術作品5

展覽規畫設置. 紙花藝術家|國吉滿. 雕塑藝術家|吉田敦、宋周延. 裝置藝術家|黑色特工隊. 數位藝術家|有電互動. 雕塑藝術家|蔡潔莘. 數位科技藝術作品. 國際藝術家. 於 www.sjses.chc.edu.tw -

#59.【數位互動藝術介紹】藝術結合商業展,搶佔關鍵注目前八秒!

2021年時下最火紅的日本科技藝術團隊teamLab,其中一個討論度爆棚的作品《未來遊樂園&與花共生的動物們》,運用多種數位藝術技術擴大觀眾們的視覺想像, ... 於 www.kingone-design.com -

#60.結合生物科技的行為藝術作品今在清大蛙房首次演出 - 聯合報

結合生物科技的行為藝術作品今在清大蛙房首次演出. 2023-06-12 14:20 聯合報/ 記者王駿杰/新竹即時報導 清大. 左側是行盤藝術家的「人肉真身」,右側則是「數位 ... 於 udn.com -

#61.從基因中「混」出來的藝術!生物科技藝術大展「虛幻生命」3 ...

「虛幻生命」展覽主題提出當前生物創新科技與科技藝術實踐的三個命題:「混種」、「轉殖」與「創生」,試圖透過多元面向描繪人與其他生物體系之間相互「混 ... 於 artemperor.tw -

#62.藝術與科技融合 2013國際科技藝術展 - 遠見雜誌

希拉利更將於開幕典禮當天親臨現場,進行其本次的作品〈身為藝術家,我需要休息〉之展演,加上其他來自各國的當代藝術家,共同來打造這場國際級的藝術饗宴 ... 於 www.gvm.com.tw -

#63.20211007【潮玩科技】藝術科技體驗展 - YouTube

【Now財經台】以 科技 創作數碼化的 藝術作品 ,是不少藝術家追求的方向,隨著NFT興起,解決了版權保護、交易對價以及收藏等難題,數碼 藝術 變得有價有市。 於 www.youtube.com -

#64.台北101俯瞰台灣燈會飽覽光影變化沉浸未來科技藝術作品

其中,位於信義商圈的「未來展區」,除了有地標建築「台北101」及「台北市政府」大型共演光雕秀,更結合AR、5G傳輸等科技,透過多件燈會作品展現創新 ... 於 5550555.com -

#65.輕與重的美感 - 國立彰化師範大學

正當科技藝術的作品悄悄然滲入展覽的場域,觀眾已經開始去接受聲光幻覺的洗禮,但是面. 對名為科技藝術的作品,究竟應該如何去欣賞?如何去體驗美感?作品的深度如何 ... 於 ir.ncue.edu.tw -

#66.C-LAB未來媒體藝術節:科技藝術回應大疫時代 - VERSE

C-LAB未來媒體藝術節正在空總臺灣當代文化實驗場展出中,以「非日常」為主題,探索疫情造成的日常變化,並以科技藝術作為反思與回應。 於 www.verse.com.tw -

#67.科技藝術可謂新興創作型態,是不

所以科技藝術. 所扮演的角色到底為何?而整個展示媒材,是不是有助. 於欣賞者對於詮釋「觀賞者與觀賞者之間」、「觀賞者. 與作品之間」以及「科技性與文化性之間」的 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#68.2022桃園科技藝術節開展!藝術表演x科技x視覺x 30件作品

室內展覽在桃園展演中心展場與大廳設置多件科技藝術作品,並於戶外藝文廣場搭建球形沈浸體驗場域,結合多聲道音像與5G高速雲端,將視聽擴散向外,更將桃園 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#69.「宇宙‧無極 科技藝術特展」 臺中市屯區藝文中心即日起開展

戶外園區則由藝術家蕭明瑜X蔡子瑋帶來擴增光影藝術作品《Universe in Love》透過日夜實體裝置光影的變換及手機掃描虛擬的動態音影互動,療癒疫情後惶惶 ... 於 n.yam.com -

#70.第二屆桃園科技表演藝術獎

第二屆桃園科技表演藝術獎~超藝力」OPEN CALL!尋找擁有超凡科技表演藝術力的你!本屆採競技組/新秀組分組競賽,邀請以科技跨域表演藝術(音樂、戲劇、舞蹈等)之作品 ... 於 www.ttpaa.com.tw -

#71.高科技藝術與設計教育的關係

這個作品雖然沒有完成,但動態作品. 的構想則由納姆•賈柏(Naum Gabo, 1890-1977),. 用較小的規模來具體化了。 □ 美育第136期Journal of Aesthetic Education, No.136 ... 於 ed.arte.gov.tw -

#72.科技藝術概論– 國立陽明交通大學

從數位科技作為「媒介」的討論為始,理解科技裝置、電影、錄像藝術、動畫、網路藝術、軟體藝術與遊牧網絡等質性的藝術作品。接續從人造生命、身體與 ... 於 xdesign.nycu.edu.tw -

#73.再動一下會怎樣?科技藝術入門講座(加開場)

在日常的空間裡,有由程式與電子裝置搭建而起的地景。你是否也曾在各式國內外藝術季中,看見這些隨著日落越來越精彩的科技藝術作品?他們是源自怎樣的靈感, ... 於 www.accupass.com -

#74.文化部攜手桃園科技藝術節科藝共創「前進之路」 - 中央社

TAxT桃園科技藝術節透過藝術作品與展演活動,邀請觀眾以全新視野感受國內科技及藝術發展的能量;而邁入第2屆的「桃園科技表演藝術獎」也首度與文化 ... 於 www.cna.com.tw -

#75.「科技x藝術」看似相斥,但卻能激盪更大創造動能 - 關鍵評論網

過往需要藝術家在腦海中構思創作,進而透過雙手繪製的畫作,目前已經能夠藉由電腦以深度學習方式模擬人腦思考,短時間內即可產生全新作品。 於 www.thenewslens.com -

#76.迎向「隕石」前行的科技藝術工作室——凌宗廷談「穀米機工」

高中原本讀的是理工組,父母原本期待兒子能當科學家。高三下學期,凌宗廷偶然在臺北市立美術館看到一件石雕作品「覺得很讚」因此興起唸藝術的念頭,趁父母 ... 於 taicca.tw -

#77.屯藝中心辦「宇宙‧無極 科技藝術特展」 即日起至7/16展出

台中市屯區藝文中心即日起至7月16日舉辦「宇宙‧無極─科技藝術特展」,今(3)日舉辦開幕式,展出作品結合圓頂沉浸式投影、互動沉浸體驗、AR擴增實境、 ... 於 travel.taichung.gov.tw -

#78.人文碰撞科學屯藝中心科技藝術展今開跑 - 人間福報

... 科技藝術特展」,由國立台南藝術大學藝術史學系助理教授許遠達擔任策展人,共展出6件新媒體機械裝置藝術作品,呈現傳統人文及現代科學的火花。 於 www.merit-times.com -

#79.靈光象限

術(Technology Art) 便為此例之一,科技藝術作品仰賴. 電腦數位工具與其軟硬體的相對應設施而進行生產,. 藝術家不再需要依靠畫筆或者雕刻刀來完成作品,藉. 於 www.kmfa.gov.tw -

#80.【影音】成大科技藝術碩士學位學程畢展《成為連結的第N 遍 ...

林軒丞老師表示,今年畢業展覽作品形式多元,8 位學生藝術家呂怡斐、廖子瑩、林靜儀、黃意晴、林佩儀、林佩穎、徐薇、陳品鈞,有以AI 作為成長背景的敘事 ... 於 web.ncku.edu.tw -

#81.Aparna Rao 談(富有幽默感)的高科技藝術 - MyOOPS

TED會員Aparna Rao巧妙運用科技來創作藝術裝置,讓人們體驗熟悉的物體,並以新穎而幽默方式與其互動。從她的聲敏「小矮人」,到雙人用的「叔叔專用電話」,Rao的作品鼓勵 ... 於 www.myoops.org -

#82.春季特展|古典繪畫的衍生層、再生運動 - 電幻1號所

迎接萬物甦醒的春日,新一季電幻1號所D/S ONE GALLERY 特展,為您精選二件豐富視覺與感知的科技藝術作品,活化「數位運算」的嶄新模式,使舊物重獲新生命 ... 於 dsone.taipower.com.tw -

#83.清華15件科技藝術作品揚名法國國際藝術節- 寶島- 中時

清華大學藝術學院學士班及跨院碩博班「科技藝術組」學生,近日有15件科技藝術作品登上了歐洲最富盛名的虛擬實境盛會「法國拉瓦勒(Laval Virtual)」 ... 於 www.chinatimes.com -

#84.荷蘭鹿特丹科技藝術節(TEC ART Festival)參展|顧廣毅

荷蘭鹿特丹科技藝術節創始於2014年,此藝術節專注在研究對於社會有相關聯的當代藝術作品,尤其是在探討當代科學與科技如何影響社會的創作計畫。2019年即將舉辦第六屆 ... 於 archive.ncafroc.org.tw -

#85.科技與科學,如何成為藝術? 北美館館長王俊傑專訪 - 顯微攝影

於是王俊傑登上Youtube,線上引導觀眾走一遭北美館,並親身解說塩田千春的作品。此外,王俊傑更帶領北美館加強更多數位服務項目,試圖讓藝術在疫情時代仍 ... 於 micro-point.tw -

#86.當經典童話遇上科技藝術,迷幻又神奇的光影展:《跳進兔子洞

《愛麗絲夢遊奇境體驗展》以科技藝術重現經典童話場景,集結超過20 組新銳 ... 受之啟發的音樂、動畫、電影和藝術作品,此展覽也透過這本經典童話的 ... 於 flipermag.com -

#87.科技藝術_百度百科

科技藝術 是創造性地應用科技手段創作出來的藝術形式。這類藝術作品涉及到對數學、物理、化學、 生物、信息技術、人工智能、機器人等多種學科的科學方法、思想以及技術 ... 於 baike.baidu.hk -

#88.藝術群藝術與科技下冊 - 育才國際文化事業有限公司

本書之編輯目標在於協助學生瞭解藝術及科技之發展與變革,以及透過各種不同類型的科技藝術作品之介紹,培養學生對於科技藝術作品的賞析能力,並奠定其未來進行科技藝術 ... 於 www.yucai01.url.tw -

#89.台灣新媒體藝術發展回顧1984~2006 - 姚瑞中

其中較具代表性的展出,包括由帝門藝術教育基金會策劃的「發光的城市-2000北縣國際科技藝術展」. (2000),首開由民間藝術基金會主導策展方向,展出作品水準令人耳目一新。由德 ... 於 www.yaojuichung.com -

#90.【創新‧ 科技‧ AI藝術】成果展 - 東海大學創意設計暨藝術學院

藝術 與科技的相遇,始於60年代藝術與科技運動(Art and Technology Movement),博物館與藝廊展示與機械相關的藝術作品,而電腦的發明更取代畫筆及 ... 於 facd.thu.edu.tw -

#91.科技藝術作品驚豔紐約商展 - 中華日報

成大卓彥廷團隊精選圍巾、抱枕、雕塑品站上國際舞台記者施春瑛∕台南報導成功大學創意產業設計研究所教授卓彥廷與其跨域學生團隊,日前攜科技藝術 ... 於 www.cdns.com.tw -

#92.數位藝術中參與者與作品之互動關係初探

各種數位技術作為工具媒介完成的藝術作品,都以一種動態與互動為內涵的方式來. 創作,隨著科技產業的發達與技術層面的創新,使科技藝術不斷進化與延伸擴張,重新. 塑造藝術 ... 於 lawdata.com.tw -

#93.亞洲唯一獲邀大學清大科技藝術登上法國國際數位藝術節

[記者洪美秀/新竹報導]清華大學藝術學院學士班及跨院碩博班「科技藝術組」學生的15件科技藝術作品,登上歐洲虛擬實境盛會-法國拉瓦勒虛擬實境展所舉辦 ... 於 news.ltn.com.tw -

#94.K.T.科技藝術競賽藉互動裝置傳濃情 - 政大大學報

第十二屆「李國鼎(K.T.)科技與人文藝術創意競賽」互動科技藝術組的作品〈應跡〉、〈天天念念〉、〈記憶之所棲〉將自身對於重要他人的點滴記憶,在 ... 於 unews.nccu.edu.tw -

#95.人類感受可以量化嗎? 清華大學生物科技藝術作品《鼠計畫 ...

清大跨院國際博士生周巧其,以結合生物科技的行為藝術作品《鼠計畫》,於昨(12日)在清大公開展演。只見一個人像實驗室小白鼠被關在注入二氧化碳的艙 ... 於 www.ftnn.com.tw -

#96.我們距離這麼近-AR擴增實境與傳統科技藝術作品展活動照片

2021 原來世界這麼美,我們距離這麼近-AR擴增實境與傳統科技藝術作品展活動照片日期:2021/12/18-23. 於 hac.ntust.edu.tw -

#97.「宇宙‧無極 科技藝術特展」 臺中市屯區藝文中心即日起開展

藝術家吳彥良帶來AR擴增實境作品《生生不息》,民眾透過手機創造並觀賞緩緩移動的有機線條,在實體空間當中呈現無邊無際的虛擬世界,如同宇宙中無數生命體 ... 於 news.m.pchome.com.tw -

#98.2023臺灣國際光影藝術節「數據光景」 | Creative Coding TW

在2023 年台灣國際光影藝術節中體驗科技和藝術的創新結合。藝術家們透過進階的科技手段打破了傳統藝術形式的界限,呈現出當代藝術的無限可能性。作品 ... 於 creativecoding.in