新媒體藝術家的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦香港設計中心,設計光譜,邱汛瑜寫的 日日好玩:玩好設計 和黃心健的 黃心健的XR聖經:從虛實展演到Metaverse的未來都 可以從中找到所需的評價。

另外網站C-LAB率藝術家展台灣新媒體藝術實力 - 典藏ARTouch.com也說明:負責參與「CHRONIQUES數位藝術雙年展」台灣策畫內容的C-LAB策展人吳達坤表示,展覽統合以「永恆ETERNITY」作為主題,並與11組台灣新媒體藝術家組成了 ...

這兩本書分別來自三聯 和網路與書出版所出版 。

國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系新媒體藝術碩士班 劉家伶所指導 朱長之的 《遇》互動式動畫之創作與研究 (2018),提出新媒體藝術家關鍵因素是什麼,來自於2D動畫、互動式動畫、人際關係。

而第二篇論文國立臺南藝術大學 藝術史學系藝術史與藝術評論碩士班 孫淳美所指導 黃靖容的 解讀臺灣當代新媒體藝術圖像—張騰遠(1983-)作品探析 (2017),提出因為有 新媒體藝術、張騰遠、鸚鵡人、動畫裝置的重點而找出了 新媒體藝術家的解答。

最後網站新媒體藝術_百度百科則補充:新媒體藝術 (new media art)出現於20世紀,指使用新式媒體技術製作、修改或傳播的當代藝術。其中包括錄像藝術、數字藝術、互動藝術、互聯網藝術、虛擬藝術、聲音藝術 ...

日日好玩:玩好設計

為了解決新媒體藝術家 的問題,作者香港設計中心,設計光譜,邱汛瑜 這樣論述:

香港設計中心邀請十三個單位設計師分享「玩」與他們創作的關係和體驗,從孩子的角度,重新認識「好玩」的元素,通過對環境與遊戲場境的設計,讓孩子產生對遊戲的想像和樂趣,也對四周環境產生興趣,自發去探索,並主導整個遊樂過程,無論家居、社區、學校都可以成為孩子的遊樂場。 十三個單位的設計師包括搪膠玩具設計LeeeeeeToy;STEAM教育玩具設計公司4M創意教育玩具;本地設計工作室KaCaMa Design Lab及The Cave Workshop;新媒體藝術家及軟件工程師歐鈺鋒;設計師UUendy Lau、大腦出租、林若曦、黑體設計;樂在製造社區設計及研習所;著重兒童空間體驗的室內

設計PAL Design Group;負責設計一連串社區運動場翻新的One Bite Design Studio;改善學童學習環境的建築設計單位「第三教師」;負責翻新康文署遊樂場的Aaam建築設計工作室。 好評推薦 與其叫人人均當上設計師,我們更加希望人人均擁有設計思維。不管是會計師、銀行家,還是持家者,即使不是創意界別的一員,也絕對能夠運用創新和設計思維,令他們的工作和生活受惠。我相信,只要大家均懷抱設計思維中的同理心,多從對方角度思考,不論是日常工作、社區生活還是整體社會,均能夠走得更遠、更快樂。——嚴志明 香港設計中心主席 沒有玩,便沒有玩的設計。玩樂打開想像,設計形

塑未來。「好玩日日」展覧利用設計呈現玩樂的價值,同時帶出玩樂之於設計的重要性。——Rémi Leclerc PolyPlay Lab創辦人、「好玩日日」策展人 如果「設計」要解決城市的種種問題,而「設計思維」是解決這些問題的能力,那麼解決問題背後的智慧應該可以從孩子身上找到。真心誠意地設計一個「好玩城市」可能是回應下一代成長挑戰的兒童友善方案。——王見好 智樂兒童遊樂協會總幹事

新媒體藝術家進入發燒排行的影片

吳尚霖以肖像攝影聞名,尤其是《畢業照》計畫,不僅僅是將台東成功鎮三民國小的畢業紀念冊化為攝影集,還請師生們表情平靜、閉眼進行拍攝,推反長久以來畢業照的拍攝方法,重新思維與定義觀看與被觀看的關係。

他自言是個人喜好的關係,關於充滿情緒的臉,總是覺得不耐看。反倒是沒有表情的臉,更能演現出人與所處空間的關係。吳尚霖希望藉由被攝者直接以自身面對鏡頭的復原手法,促進觀者去思索活在社會框架與安排下的種種狀態。

而錄像作品《回家計畫》則是邀請小學生帶著攝影機回家,拍攝從下課至家的過程,也藉由影像凸顯現代兒童的樣貌,並企圖透過他者的移動,召喚出各種關於空間的記憶。

關於

吳尚霖,1977年出生於台北,新媒體藝術家,從事攝影、錄像、行為等跨領域創作,目前居住於淡水。2008 年法國巴黎第八大學聖德尼新媒體與當代藝術碩士,2007年法國第戎高等藝術學院碩士,2000年國立台灣藝術大學藝術學士。

近幾年,吳尚霖分別於韓國.國立高陽藝術工作室、台灣.台北國際藝術村、日本.阿庫斯計畫等地進行駐村創作。其作品主要在探討當代城市在其不斷擴張的背景下所產生的種種問題,並經由其自身的觀點與其他人之間的交流,透過不同的面向呈現每個個體對其當下處境所選擇的應對方式。

吳尚霖同時也是獨立策展人,計有《不可能的旅行》、《亞洲之道》、《微光─亞洲工業圖景》、《城市體溫》、《與時空的一場對話》、《旁觀者》等。他曾獲國家文化藝術基金會、台北市文化局補助,以及台新藝術獎提名、亞洲文化協會獎、韓國國立當代美術館獎助等。

其個展有《好奇樹》、《內觀感》、《家景》、《畢業照─不一樣就是不一樣 》,《城市變奏》、《台東計畫─故事》、《城市肖像─回憶之境》、《城市肖像─凝視,感獸》、《城市肖像─柏林計畫》、《城市肖像─邊緣與核心》、《城市肖像─迷境》等,聯展則有《光華門國際藝術節》、《1 2 3計畫》、《城市體溫》、《與時空的一場對話》、《第二屆高雄好漢玩字節》、《Faux Amis - Une vidéothéque éphémère》、《後窗─一個關於凝視的展覽》、《Multiscape》、《藝術工作室連網》等,展場遍及台灣台北、台南、高雄、台東和韓國首爾、德國柏林等地。

相關新聞

http://bit.ly/2SK7mbb

《遇》互動式動畫之創作與研究

為了解決新媒體藝術家 的問題,作者朱長之 這樣論述:

《遇》是一部互動式動畫,動畫長度約5分鐘,運用觀者與作品互動闡述人際關係間相遇之情感。近年來,隨著資訊科技的發展及多媒體電腦之普及,互動式的相關創作已然成為一種新興的媒體與閱聽型態,不同於平面作品的創作,互動式的設計更能讓觀者增加閱讀中的趣味性,進而使觀者融入故事之中,故本創作以互動式動畫作為創作的形式呈現。本創作之創作理論運用人際關係間的各中情感及自我價值探討為主,以主角送貨員遞送貨物中所遇到的人事物做為故事主軸,利用畫面幫助觀眾探討人與人相遇的關係,敘事上使用「選擇序列式」,結局結合「多線式」及「條件式」,增加劇情豐富度及互動的趣味性。希望藉由互動式動畫之閱聽,從中傳遞故事劇情所隱喻、象

徵的各種精神,幫助觀者重新體認人與人之間相遇的價值與意義,並與閱聽者建立有效的互動模式。

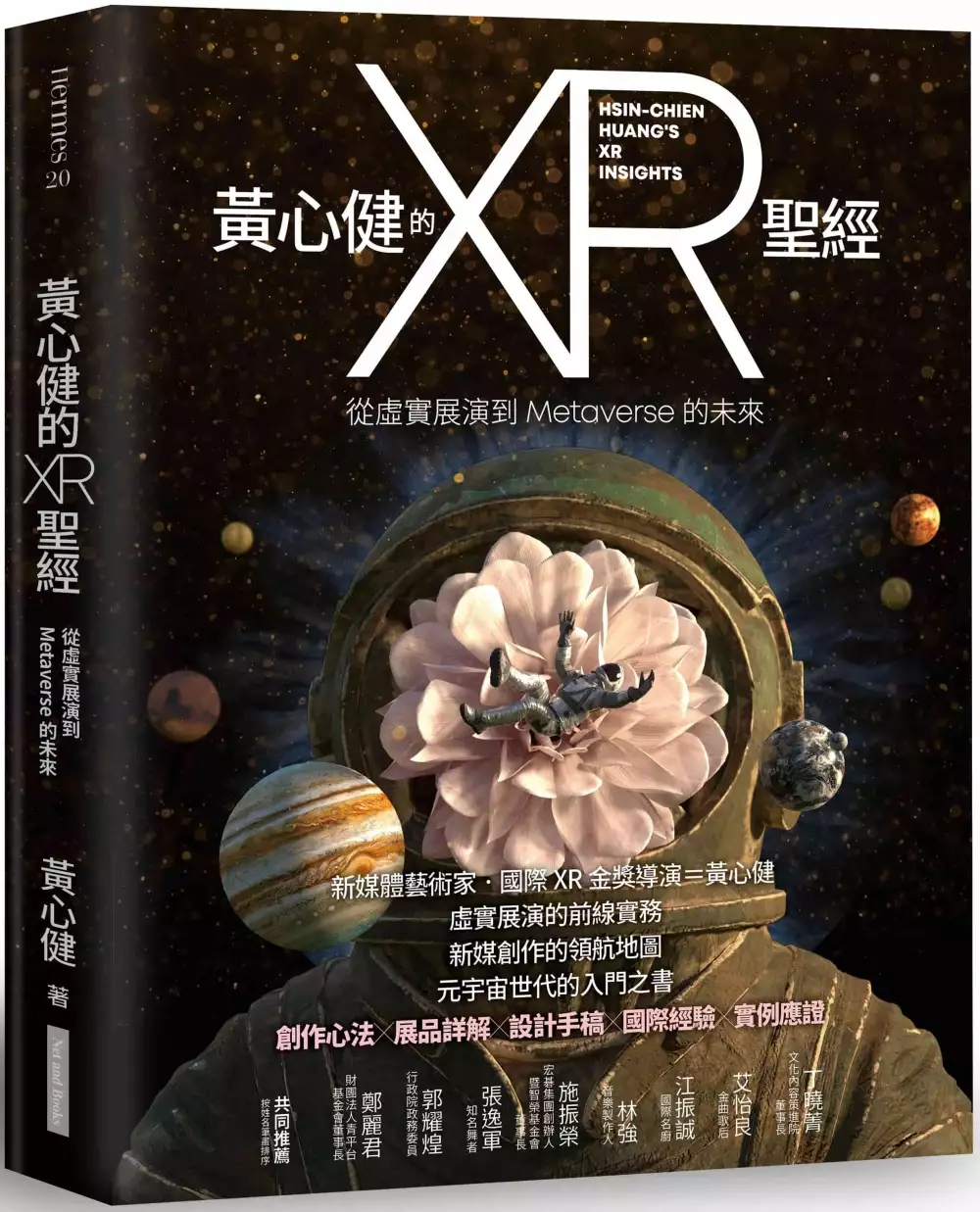

黃心健的XR聖經:從虛實展演到Metaverse的未來

為了解決新媒體藝術家 的問題,作者黃心健 這樣論述:

新媒體藝術家/國際XR金獎導演=黃心健 虛實展演的前線實務 新媒創作的領航地圖 元宇宙世代的入門之書 創作心法 x 展品詳解 x 設計手稿x 國際經驗 x 實例應證 與黃心健一同登臨新媒科技的極境, 探索「登月」、手捧「星砂」、體驗「失身記」, 並在「輪迴」中,打造元宇宙的想像大未來! 這是一個虛實無縫的時代,XR技術為我們引入了無可比擬的沉浸感,人類也正在邁向元宇宙、超次元的路上跌撞摸索。多年來屢屢囊括國際 XR 設計大獎的新媒體藝術家黃心健,在新書《黃心健的XR聖經》中,揉合近期XR藝術的探索脈絡,以及在5G世代啟動的當下,對相關產業景況的深

刻想法。書中條分縷析,完整呈現黃心健虛實展演精選作品的靈感源頭與技藝心法,以及他參與國際重要影視科技展會時所提取的珍貴經驗,藉由新舊思維的舒張與反芻,為新媒體藝術創作的前景引路:「當我們可以隨時處於夢境中,汲取豐沛無盡的集體夢之能量,人類的想像力勢必會激發更多奇思妙想!」 【黃心健的XR元宇宙】 特選作品個案剖析 《沙中房間》 《登月》 《高空》 《失身記》 《繪聲造影》 《望鄉三態》 《星砂》 《輪迴》 國際影展、專案合作精華 【威尼斯影展】 【坎城影展】 【奧地利電子藝術節】 【西南偏南影展】 【新影像藝術節】

【富川國際奇幻電影節】 【西班牙個展】 【NFT跨界共創《We Are What We Eat》】 本書特色 ●國際XR金獎導演、臺灣「元宇宙大聯盟」發起人、新媒體虛實展演藝術家黃心健,首度出版分享作品創意心鑰、靈感脈絡與技法策略! ●全書搭配上百幀精選彩圖及珍貴手稿,完整呈現黃心健創作元宇宙的瑰麗奇情、視覺震撼,以及國際展會現場前線實況! ●隨附多件XR作品與「食壤」NFT跨界合作案精華影片QR Code,即掃即看! 名人推薦 丁曉菁(文化內容策進院董事長) 艾怡良(金曲歌后) 江振誠(國際名廚) 林強(音樂製作人) 施振榮(宏碁集團

創辦人暨智榮基金會董事長) 張逸軍(知名舞者) 郭耀煌(行政院政務委員) 鄭麗君(財團法人青平台基金會董事長) —共同推薦(按姓名筆畫排序) 元宇宙技術是未來新興產業發展最重要的趨勢, 如何在元宇宙中運作出新商業模式與探索商業之可行性,則是最重要的課題。 於是,我們第一次,能夠一起走入夢想、感受並體驗我們共同的嶄新世界之夢。 在那個夢裡,我們做夢,並快樂地以想像力實踐一切。──黃心健

解讀臺灣當代新媒體藝術圖像—張騰遠(1983-)作品探析

為了解決新媒體藝術家 的問題,作者黃靖容 這樣論述:

本論文首先定義新媒體藝術,再依據文獻回顧中「物質」、「形式」、「內涵」、「媒介特性」,試圖找出新媒體藝術在「創作」、「展示」、「典藏」等分類的可能。接著,筆者追溯臺灣當代新媒體藝術發展的途徑,探討藝術作品在西元2000年前後承上啟下的關係,以及歷經電腦、網路時代發展的相異特質,最終導向張騰遠的創作之上。在2000年後發跡的年輕藝術家,使用新媒體者大多以動畫、影像進行創作,呈現訊息繁雜、視角多元的狀態。張騰遠運用扁平色彩與卡漫元素,再以「偽考古」敘事邏輯建構圖像,延續繪畫的虛擬感、數位感,其動畫、投影裝置運用機械性鏡頭和動物性視角,讓觀者產生主、客體置換的效果。新媒體藝術中除了「虛擬性」、「運

算性」等特質,更有「互動性」、「連結性」等重要元素。本論文更深入探討張騰遠如何運用第一人稱與第三人稱,透過觀者與作品之間的觀看、溝通和互動,產生了視覺與人稱的交互變化,更在在空間中製造微妙的身體感。其《鸚鵡人》系列出現後,創作趨於定型與成熟,近期更持續在動畫裝置和繪畫上突破,值得研究和期待。

新媒體藝術家的網路口碑排行榜

-

#1.為什麼定義新媒體藝術如此困難? - Infocid

新媒體 是一個術語,通常用於通過Internet按需提供的,可在任何數字設備上訪問的任何內容,通常包含交互式用戶反饋和創意參與。新媒體的主要特徵是對話或 ... 於 www.infocid.pt -

#2.新媒體藝術家黃心健重視社會責任將人文價值發揚國際

新媒體藝術家 黃心健這麼說。他對於台灣的民俗信仰、人情故事與歷史文化情有獨鍾,因此總能將科技技術與人文元素完美結合,他的VR作品更在國內外頻頻 ... 於 mol.mcu.edu.tw -

#3.C-LAB率藝術家展台灣新媒體藝術實力 - 典藏ARTouch.com

負責參與「CHRONIQUES數位藝術雙年展」台灣策畫內容的C-LAB策展人吳達坤表示,展覽統合以「永恆ETERNITY」作為主題,並與11組台灣新媒體藝術家組成了 ... 於 artouch.com -

#4.新媒體藝術_百度百科

新媒體藝術 (new media art)出現於20世紀,指使用新式媒體技術製作、修改或傳播的當代藝術。其中包括錄像藝術、數字藝術、互動藝術、互聯網藝術、虛擬藝術、聲音藝術 ... 於 baike.baidu.hk -

#5.台灣錄像新媒體藝術的當代趨勢與未來想像

「科技融藝」的創作實踐. 數位科技與視覺藝術技術,. 加入跨界跨領域合作實踐的新. 媒體創作,讓藝術創作迸發出. 新的可能。國立台灣美術館展. 出虛擬實境與生物科技應用作. 於 www.twvideoart.org -

#6.臺灣新媒體藝術家首度在西班牙巴塞隆納「米拉之家」展出

... 藝術博覽會(LOOP FAIR)」,11月16日至18日於巴塞隆納米拉之家(La Pedrera, Casa Milà)展出新媒體藝術家余政達的錄像作品《台北雙年展之歌》。 於 www.roc-taiwan.org -

#7.新媒體藝術| 大人物| 最新發佈- 第1頁

新媒體藝術 / 相關tag:新媒體藝術,看展覽,日本設計,影像,光影,畫展,沉浸式展覽,科技,藝術家,視覺傳達,金曲獎,台灣設計,teamLab,森林,自然,當代藝術,藝術創作, ... 於 www.damanwoo.com -

#8.新數位媒體的無限可能台灣新媒體藝術家現在進行式

隨著時代演進,藝術載體日新月異,多元豐富。數位科技的加盟,更讓新媒體藝術,由實體到虛擬,由旁觀欣賞到沉浸互動,幻化出無盡可能,走向深不可測的 ... 於 nspp.mofa.gov.tw -

#9.無題

《縱橫流–新媒體藝術》是一個集合多項新媒體展覽的綜合名稱,匯聚了聲音、影像、物象之藝術創作的跨文化交流展。展覽以巡迴形式舉行,先在深圳展開,再移師至香港及 ... 於 www.osagegallery.com -

#10.日本新媒體藝術家「池田亮司個展」北美館重磅登場!開啟視聽 ...

旅居於日本與巴黎的藝術家池田亮司(Ryoji Ikeda),熱衷於音樂、影像與數據符碼創作,未曾受過正規藝術與音樂教育訓練,卻促成了他作品形式的多元與 ... 於 www.tatlerasia.com -

#11.新媒體藝術豈只新科技? 媒體藝術家林欣傑:概念才是最重要

Jul 10, 2020 - 「藝術是人類情感符號形式的創造。」藝術,一直是人類溝通的一種方式,在新媒體出現之前,藝術的溝通是頗為單向的,「作者已死」論強調作品的詮釋權 ... 於 www.pinterest.com -

#12.新媒體藝術是什麼?有哪些知名的作品? - GetIt01

新媒體藝術 是現代藝術的一個重要分支,從上世紀70年代開始,新媒體藝術成為一個藝術類別,有越來越多的藝術家開始利用科技媒介進行創作。聲光電成為優勢的同時,極具現場感 ... 於 www.getit01.com -

#13.新媒體藝術家- Explore

夢想方舟CG ARK ... 最後報名機會倒・數・中! ... 夢想方舟邀請走紅國際的#新媒體藝術家 #CreativeCoding #墨雨互動設計 #吳哲宇 ,. 以及#駭音科技 執行長#林季伯,… 於 m.facebook.com -

#14.新媒體藝術

的確,從金曲獎到劇場表演,從手機app到台灣設計展,叁式的合作案橫跨了表演藝術、科技藝術、娛樂產業、互動科技與設計策展,每個案例都十分亮眼,更曾被稱作「台版teamLab ... 於 par.npac-ntch.org -

#15.「台灣月 微波國際新媒體藝術節2020:後實錄」心得與筆記

回到上週開幕的「微波國際新媒體藝術節2020:後實錄」。非常喜歡這次的主題「真相追尋」,並推薦讀一讀策展論。本次展出英國當代藝術大獎特納 ... 於 megar1216.pixnet.net -

#16.新媒體藝術展與新媒體展示 - 不認真看展

「teamLab Borderless」是teamLab以本身的新媒體藝術創作背景打造出的大型沈浸式作品,在展示空間中使用上百台的投影機,創造出從牆壁到地面完全無接縫的 ... 於 bbe.home.blog -

#17.僅5天,一次全球新鋭藝術家新媒體藝術作品呈現

MANA | 全球新媒體藝術平台,新媒體藝術具有“相對”和“與時俱進”的特性,其利用計算機科學、高科技材料、影像、生物、化學、視覺、表演等領域的新科技成果 ... 於 www.gushiciku.cn -

#18.細井美裕 音景滿開,何等爛漫的新媒體藝術 - LINE TODAY

於是,返回日本後,我決心要成為一位音樂策展人,不再單純只是擔任表演者的角色。因此,我開始潛心研究各種表達聲音的方式,其中便包含著新媒體藝術領域。 於 today.line.me -

#19.授課計劃2643新媒體藝術

課程名稱. Course Title, 中文 (Chinese) : 新媒體藝術. 英文 (English) : New Media Art ; 必選修類別. Required/Elective, 選修, 先修課程. Prerequisites ; 學分數 於 teacher.thu.edu.tw -

#20.新媒體藝術- 维基百科,自由的百科全书

新媒體藝術 指的是使用新媒體技術創作的作品,包含數位藝術、電腦圖形、電腦動畫、虛擬藝術(英语:Virtual_art)、網路藝術(英语:Internet_art)、互動藝術( ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#21.台中歌劇院展演新媒體藝術《客廳》勾勒未來家的模樣 - 風傳媒

臺中國家歌劇院「歌劇院2022台灣國際藝術節」(2022NTT-TIFA)已經展開,首檔節目《客廳》由新媒體藝術家王連晟擔任編導,結合人工智慧、實驗聲響與 ... 於 www.storm.mg -

#22.集新求變-新媒體藝術典藏保存與維護國際研討會 - 藝文活動平台

活動內容介紹. 《集新求變- 新媒體藝術作品典藏保存與維護國際研討會》 International Symposium : Collecting and Exhibiting ... 於 event.culture.tw -

#23.新媒體藝術與生活Recommend - 公共電視

台灣新媒體藝術十年來強調的是一趟科技與人文的旅程、前衛創新的連續性、過去的反思與未來的開拓、全球在地化的視野,以及跨領域交互融匯等面向,並提供了一種思考何謂新 ... 於 www.pts.org.tw -

#24.第17屆日本新媒體動漫藝術展 - teamLab

標題: 第17屆日本新媒體動漫藝術展. 展期: 2014.2.05(Wed) - 2.16(Sun). 藝術家. teamLab. 自2001年起開始活動的藝術團隊。通過團隊創作來探索藝術、科學、技術和 ... 於 www.teamlab.art -

#25.視覺藝術家:對新媒體藝術創作是一種欲望爆發的激情 - 每日頭條

直到2005年,他在重慶偶然間看到了來自英國的新媒體藝術團隊D-Fuse的Audiovisual Performance(聲音影像表演),這種新奇的藝術表演形式徹底抓住苗晶的 ... 於 kknews.cc -

#26.新媒體藝術的探討

式持續發展,科技產物的演進牽動著當代藝術的表. 現層次,科學技術成為新媒體藝術的元素內涵,或. 是創作時所依憑的媒介,藝術家藉由選擇不同科技. 媒體的可能性,探索 ... 於 ed.arte.gov.tw -

#27.國立臺北藝術大學新媒體藝術學系 - ColleGo!

新媒系為全國首創,是一跨越人文藝術領域與尖端科技結合的未來學門。它作為推動數位科技與藝術整合的重要推手,以培育前瞻性的「新媒體科技」、「新 ... 於 collego.edu.tw -

#28.新媒體藝術的語藝意涵研究:社會符號學取徑的探索

回顧藝術史,可發現科技一直對藝術創作產生深遠的影響。本研究聚焦於傳播科技的進展對藝術生產與接收所帶來的改變,旨在探究新媒體藝術的語藝意涵。研究者將藝術家視為 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#29.六個有關NFT的大哉問專訪NFT新媒體藝術家吳哲宇談NFT藝術 ...

我邀請在國際NFT新媒體藝術創作領域走在前端的吳哲宇,來我主持的《陽明交大幫幫忙》節目分享,27歲的吳哲宇,目前每幅作品都能賣到新台幣六十萬元 ... 於 tw.style.yahoo.com -

#30.跨越藝術體驗新媒體藝術家—林欣傑 - Kidults

新媒體藝術家 林欣傑(Keith)一直積極發展新媒體藝術,並於多間院校擔任客席講師,更創立共享空間「Open Ground」,為推廣藝術出一分力。 遊戲化的「Moving Mario」VS ... 於 kidults.com.hk -

#31.末日感性:臺灣新媒體藝術展 - 臺北市立美術館

東歐最大規模的新媒體藝術節「波蘭媒體藝術雙年展」(WRO Media Art Biennale) 2013年以「創新價值」(Pioneering Values)國際徵件,策展人楊衍畇以「末日感性」主題回應 ... 於 www.tfam.museum -

#32.新媒體藝術

課程名稱, 新媒體藝術. 英文名稱, New Media Art. 科目代碼, 03095. 課程分類, 專業科目. 必選修, 選修. 學分, 2. 授課時數, 2. 課程概要(中文), 1.新媒體藝術理論之 ... 於 coursemap.ntua.edu.tw -

#33.新媒體藝術展—感同身受

二十世紀的藝術創作對應於科技有諸多的期待、頌讚、質疑或批判,藝術家們的觀點 ... 核心提問;換言之,雖然本展在作品材質與形式表現的選定以科技或新媒體藝術為主, ... 於 husart.net -

#34.王俊傑|策展人 - 補助成果檔案庫

1996年畢業於德國國立柏林藝術學院(HdK Berlin),獲卓越藝術家最高文憑(Meisterschüler),為臺灣少數知名新媒體藝術家兼策展人。1984年起開始從事 ... 於 archive.ncafroc.org.tw -

#35.108/6/04 新媒體藝術家黃心健教授專題演講:在VR的視界裡

黃心健教授,新媒體藝術家,臺灣VR藝術第一人! 演講題目:在VR的視界裡,發現新世界。 活動時間:108年6月4日(星期二)上午10:00~12:00 活動地點:本校綜合科館第一演講 ... 於 dc.ntut.edu.tw -

#36.新媒體藝術家示範!6小時掌握全球最潮科技互動技術VVVV ...

新媒體互動藝術是建立在數位技術的基礎上得以形成,越來越多科技被應用在作品表現當中,AI、AR、VR、音頻、影視、燈光裝置等等。本課程將由資深新媒體藝術家, ... 於 www.accupass.com -

#37.空間是夢想的支點—新媒體藝術家暨創業者闞凱宇 - VERSE

闞凱宇,不僅先後創立衍象設計實驗室與Maker Bar,更是一位數位工藝實踐者與新媒體藝術家,以及三位孩子的父親。在他多樣化的角色中,闞凱宇從最初住 ... 於 www.verse.com.tw -

#38.第70集-新媒體藝術家/黃心健 - BLTV 創藝多腦河

第70集-新媒體藝術家/黃心健 ... 黃心健,數位藝術創作者,是一位精於數位科技又具藝術觀點的創作者。作品融合數位科技與傳統藝術,呈現圓滿的深度。曾擔任美國Sony 及Sega ... 於 arts.bltv.video -

#39.<課程推廣>新媒體藝術與音樂科技(工作坊)

- 2009年起,他結合舞蹈&人機互動、嶄新的音像&新媒體藝術即興展演。 - 在取得法國巴黎第八大學的美學科學與藝術科技的碩士及博士學位,2017年他回到日本東京藝術大學 ... 於 music.site.nthu.edu.tw -

#40.舞者也寫C++ 義大利新媒體藝術團隊fuse* 跨域座談心得

舞者也寫C++ 義大利新媒體藝術團隊fuse* 跨域座談心得. 2016/4/19 文化部主辦的新媒體與表演藝術跨域媒合計畫,超維度互動承辦的義大利新媒體藝術 ... 於 medium.com -

#41.新媒體藝術,正在靠近你| 許綠芸

這不是虛構,更不是科幻電影,台北101 大樓也成為漣漪中的奇景之一,這是新媒體藝術家廖克楠的作品《梵谷眼中》,漣漪效果讓流動的畫面頓時如同梵谷畫風, ... 於 www.gvm.com.tw -

#42.新媒體藝術作品集

一項名為「藝次元:台灣新媒體藝術展(Beyond the Frame : New Media Arts From Taiwan」的展覽,將於3月11日起至5月29日於長灘美術館展出。這項展覽將展出 ... 於 steinlingaerten.ch -

#43.地方掃描-新媒體藝術家李亦凡個展 - 中時新聞網

台南:甫獲得「2017台南新藝獎」的李亦凡,是以新媒體從事藝術創作的新銳藝術家,他運用光雕、繪畫、影像投影、聲音等科技,以無人劇場的概念, ... 於 www.chinatimes.com -

#44.伊通公園ITPARK

知名的新媒體藝術家暨理論學者Roy Ascott晚近在接受訪談時指出,「新媒體藝術最鮮明的特質為連結性與互動性」,並且強調「在面對和評析一件新媒體藝術作品時,我們要提問的 ... 於 www.itpark.com.tw -

#45.非物質性之神話 談新媒體的展示與保存 - 台灣美術知識庫

的方法,以支持新媒體藝術的運作。在這些相關議題中,接下來會加以討論的,. 包括:數位媒體的存在本身,對既存藝術體制所形成的挑戰;藝術家、觀眾與 ... 於 twfineartsarchive.ntmofa.gov.tw -

#46.04_新媒體藝術家-洪強;自由行-香港十大奇觀 - RTHK Podcast

04_新媒體藝術家-洪強;自由行-香港十大奇觀. 2013-10-16 ... 練習‧ 足印—— 藝術家_鄭淑宜/ 編舞_馬師雅 ... 清空‧ 自由—— 街拍攝影師_黃建榮/ 水墨藝術家_陳鈞樂. 於 podcast.rthk.hk -

#47.国内外的新媒体艺术都在玩些什么? - 知乎专栏

《Fluid Structure》是法国艺术家Vincent Houze创作的沉浸交互装置,而《Fluid Structure 360》是《Fluid Structure》的衍生版本。装置采用了特效软件流体 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#48.政大陶亞倫教授VR藝術作品獲MADATAC最佳新媒體藝術裝置獎

【傳播學院訊】政大數位內容學程陶亞倫教授受邀參加第9屆MADATAC馬德里現代數位科技影音藝術節,自全世界33個國家、72位新媒體藝術家中脫穎而出,獲「最佳新媒體藝術 ... 於 www.alumni.nccu.edu.tw -

#49.新媒體藝術-線上課程手冊

「新媒體藝術發展脈絡與類型」為一入門導論,課程由科技發展與藝術史角度切入,分析新媒體藝術與. 一般美術創作的差異,並藉媒材分類及其代表性藝術家與作品(例如錄像 ... 於 ghresource.mt.ntnu.edu.tw -

#50.新媒體交互藝術 - 博客來

從媒介的視角分析新的藝術表達,系統梳理了新媒體藝術的認知特性和審美內涵,解構了其交互形式、時空交互與交互邏輯,構建了新媒體藝術的交互模式和評價模式。 於 www.books.com.tw -

#51.數位典藏產業化發展新機會.結合文化底蘊的新媒體藝術展演

隨著數位媒體的興盛,對文化、藝術運用「新科技」的新媒體藝術成為發展新趨勢。這些結合新科技表現形式的藝術創作,同時也具有與觀眾進行互動與溝通的概念,希望將藝術 ... 於 newsletter.teldap.tw -

#52.GINKA-新媒體藝術家跨域合作的橋樑

什麼是新媒體藝術 市場趨勢 新媒體藝術家買賣時缺乏中間人協調 GINKA建立新媒體藝術工作者的資料庫並擔任仲介與經紀人 業主與新媒體藝術家合作時所遇到的難處 建商派對 ... 於 ecsos.moe.edu.tw -

#53.18. S3EP01 臺灣X香港科技解密——貼地飛行的新媒體藝術

單輯描述 · 1. Dimension Plus超維度互動新媒體藝術創作團隊 · 2. 林欣傑Keith Lam · 3. 白南準1960s · 4. Keith Lam|Landscape of Cloud (2021 Edition) · 5. 於 player.soundon.fm -

#54.游於藝,在數位的世界裡

王教授是臺灣新媒體. 藝術發展的開創者之一,「漫遊者」不. 僅開先例大規模引介數位藝術,整個展. 覽因為涵蓋了自九○年代以來的重要數. 位藝術經典作品,更開啟了科技藝術 ... 於 www.mingdao.edu.tw -

#55.新媒體藝術 - 中文百科知識

新媒體藝術 是一種以光學媒介和電子媒介為基本語言的新藝術學科門類,它建立在數位技術的核心基礎上,亦稱數碼藝術。其表現手段主要為電腦圖像CG(computer graph)。新媒體 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#56.CC 的藝術創作思維:專訪新媒體藝術創作蔡宏賢總監- HackMD

蔡宏賢(Escher Tsai),現職新媒體藝術創作團隊Dimension Plus 創意總監,以及擔任playaround 電子藝術與數位環境工作坊策畫人。2008 年,接觸了自由軟體鑄造場,並且 ... 於 ocf.tw -

#57.進駐藝術家工作室 - 435藝術聚落

#公共藝術 · #設計 · #複合媒材 · #新媒體藝術 · #裝置藝術 · #互動藝術. 於 435artzone.ntpc.gov.tw -

#58.2014 MoCA Plaza當代.新媒體:跨年藝術祭

新媒體 :跨年藝術祭】。 當代館在捷運中山站的公共藝術作品,已陪伴大家五周年了。為慶祝公共藝術的五歲生日, ... 於 www.mocataipei.org.tw -

#59.當新媒體藝術邂逅視覺傳達設計

新媒體藝術 (NewMedia Art) 源於20 世紀60年代的觀念藝術,以及由早期未來主義宣言、達達式行為和20 世紀70 年代的表演藝術等。早在上世紀20 年代,無線電的大規模使用 ... 於 www.digiarts.org.tw -

#60.新媒體藝術家 - 指傳媒

出版刊物以藝術家書籍,小誌,以及藝術印刷品為主,透過與藝術家合作以risograph(孔版印刷)的形式去呈現藝術創作新的火花。同時也參加了許多的國際展覽,從美國到台灣,甚至是 ... 於 www.fingermedia.tw -

#61.新媒體藝術豈只新科技? 媒體藝術家林欣傑:概念才 ... - 香港01

Keith是新媒體創作團隊Dimension+的共同創辦人,中學時雖然修讀藝術,大學卻在輾轉間讀了資訊系統學系,此後不斷地糾纏於「藝術」與「科技」之間,先後 ... 於 www.hk01.com -

#62.新媒體藝術家匯聚洛杉磯探討藝術與科技融合 - 人人焦點

人民網北京6月12日電作爲中國美術館學術展覽品牌項目,「國際新媒體藝術三年展」將匯聚來自全球最新媒體藝術家的優秀作品,展現藝術與科技在新的文化語境下的發展狀態。 於 ppfocus.com -

#63.陶亞倫政治大學藝文中心《超真實》MADATAC大獎作品展

双方藝廊藝術家陶亞倫,於2018年年初受邀參加第九屆馬德里當代數位科技影音藝術節(MADATAC 09),並同全世界來自33個不同國家、72位新媒體藝術家中, ... 於 www.doublesquare.com.tw -

#64.新媒體之虛擬身體建構與身份、性別流動— 以網路藝術作品為例

媒體藝術 可說是運用當代新科技媒體出現所興起的創作門類。在日新月異的. 科學技術進步的同時,高科技也為人類社會帶來了生活形態與社會結構上的改. 於 digitalartfestival.tw -

#65.台灣新媒體藝術教育與創作發展間之相互影響

標題: 台灣新媒體藝術教育與創作發展間之相互影響. A Study of the Interaction Between New Media Art Education and Creation in Taiwan. 作者: 駱麗真 於 ir.nctu.edu.tw -

#66.隨着科技日新月異的發展,新媒體藝術興起,當中強調藝術家

本地大型表演場地積極採用多元化新媒體技術,帶來更多嶄新的藝術表現模式;不少商場及品牌亦大灑金錢,聘請數碼媒體公司創作互動藝術裝置,吸引人流。今期 ... 於 www.jobmarket.com.hk -

#67.數據X創造 新媒體藝術展

新媒體藝術家 林珮淳、胡縉祥、王聖傑與蔡秉樺將在B.B.ART這棟老建築裡,展現跟著時代演進的新媒體藝術創作。 當代藝術走至今日,創作媒材不再侷限於畫布筆刷、作品也不 ... 於 artemperor.tw -

#68.文化藝術

作品藉由錄像新媒體裝置,透過3D演算技術製造海洋波滔駭浪景緻,從中牽引出遺棄之船隨風飄擺的意象,表達政治權力與家族遷徙之間所交織的社會情感意識。 典藏; 獲獎&入選 ... 於 www.tacp.gov.tw -

#69.新媒體藝術家– Malua

新媒體藝術家 黃心健是一位跨界的創作者,有著藝術、設計、工程與電子遊戲的背景,一生職志探索最新科技於藝術、文學、設計與舞臺表演的可能。 於 www.simanfim.co -

#70.新媒體藝術家黃心健跨領域結合藝術與VR - Tatler Taiwan

早在20多年前就投入新媒體藝術領域的黃心健,擅於運用VR、動力機械及程式運算等技術創作,雖然有別於傳統的藝術媒材,但他認為,創作的核心仍不脫對 ... 於 ctee.com.tw -

#71.突破規範憑創意化平凡為神奇

張瀚謙於2009年修畢城大創意媒體(榮譽)文學士課程,現為新媒體藝術家。早於2007年成立創作團隊XEX,後於2013 年創立新媒體藝術品牌XCEED,展覽作品巡迴世界各地。 於 www.cityu.edu.hk -

#72.細井美裕 音景滿開,何等爛漫的新媒體藝術 - 城市美學新態度

於是,返回日本後,我決心要成為一位音樂策展人,不再單純只是擔任表演者的角色。因此,我開始潛心研究各種表達聲音的方式,其中便包含著新媒體藝術領域。 於 www.kaiak.tw -

#73.Search "新媒體藝術"

「文化部駐西班牙代表處文化組攜手其玟畫廊參加第19屆LOOP國際錄像藝術博覽會,新媒體藝術家余政達將於建築大師高第代表作之一、世界遺產『米拉之家』展出作品。 文化部 ... 於 www.plurk.com -

#74.經典之美—新媒體藝術展 - 國立故宮博物院

「經典之美—新媒體藝術展」以故宮典藏精選文物為核心,從美感學習的六個構面(色彩、比例、質感、結構、構造、構成)及文物賞析的六個觀點(裝裱、主題、意境、故事、 ... 於 www.npm.gov.tw -

#75.探索新媒體藝術的語藝意涵

Lev Manovich(2001b)也用了後媒體這個詞,他認為新藝術語言的發. 展(例如集合、偶發、裝置等)首先挑戰了媒材的概念,然後媒介的誕生. (攝影、電影、錄像等)衝撃了 ... 於 www.comm.fju.edu.tw -

#76.「故宮 高美館:國寶新境-新媒體藝術展」-李偲嘉

高美館舉辦的「故宮╳高美館:國寶新境-新媒體藝術展」是由國立故宮博物院與高美館共同舉辦的展覽,以藝術跨域科技的方式,重新呈現古文物的意境,在數位化的新詮釋 ... 於 artcenter.ncku.edu.tw -

#77.新媒體藝術是什麼?有哪些知名的作品? - 壹讀

按照這個概念,新媒體藝術是指:那些側重利用了現代科技和新媒體形式表現作品主題的藝術作品,這個概念包括了許多分支,主要的有:數碼藝術(digital ... 於 read01.com -

#78.台灣新媒體藝術 - 高雄市立美術館

術、電子藝術到現今統稱的「新媒體藝術」(New Media Art),其定義因. 科技發展而不斷更新,尚未可能 ... 推動台灣新媒體藝術之發展,並以推動年輕藝術家的小型實驗展為. 於 www.kmfa.gov.tw -

#79.藝次元:台灣新媒體藝術展

南加州長灘美術館一直以來,持續關注於藝術家如何使用尖端科技進行創作。即日起將展出六位來自台灣的新媒體藝術家作品(共計八件作品),展覽名稱為〈藝次元:台灣新 ... 於 atatw.org -

#80.新媒體藝術 - MBA智库百科

新媒體藝術 (New Media Art)新媒體藝術是指以數字科技和現代傳媒技術為基礎,將人的理性思維和藝術的感性思維融為一體的新藝術形式。它屬於廣義的媒體 ... 於 wiki.mbalib.com -

#81.C-LAB未來媒體藝術節|系列活動 - 臺灣當代文化實驗場

作為此刻的參照,Playaround的成長紀錄,或許能幫助我們重新思考新媒體與科技藝術的未來。 活動場次表. 「C-LAB未來媒體藝術節」導覽&藝術家暨策展人座談(2021/10 ... 於 clab.org.tw -

#82.新媒體藝術- 叢書出版 - 藝術家雜誌社

科技、藝術、空間等不同領域要如何結合?本書豐富多元的案例帶領讀者一探「新媒體藝術」 《新媒體藝術》一書為國立臺灣師範大學執行「文化創意產業知識交換樞紐建置計 ... 於 www.artist-magazine.com -

#83.新媒體藝術與大自然 - Asia Society

Scott Hessels 是一位美國電影製作人,雕塑家和媒體藝術家,作品以探索映像和自然環境之間的關係為主題。他的作品把電影,錄像,電腦程式,動感雕塑和表演藝術結合起來。 於 asiasociety.org -

#84.遊走數位時代-新媒體藝術創作之跨領域培養 - 美感教育

專題文章| 王俊傑老師個人照. 王俊傑. 國立臺北藝術大學新媒體藝術系教授兼系主任; 曾任關渡美術館館長; 曾任國立臺北藝術大學藝術與科技中心主任 ... 於 www.aade.org.tw -

#85.台灣新媒體藝術創作美國聖塔菲國際藝展發光 - 文化部

台灣除推出新媒體藝術創作外,並6月9日於展場舉辦「通向媒體藝術中的參與(Towards Participation in Media Art)」座談,廣邀國際策展人、新媒體藝術家 ... 於 www.moc.gov.tw -

#86.課程介紹- 新媒體藝術創作| 臺東大學

由於當今科技媒體的發展與創新,當代科技媒材逐漸成為藝術創作的重要表現形式,也形塑了新的美學觀,在藝術領域中,新媒體藝術產生了跨領域或跨界創作的新興藝術型態, ... 於 eclass.nttu.edu.tw -

#87.【Digital Art Revolution】新媒體藝術家Lazarus:「電腦對我 ...

當我們總是擔心冷冰冰的科技會帶走人類的感情,藝術家們總可以從科技中找到靈感。這4位帶領著藝術革命的藝術家將幻想變成虛擬,帶我們用全新角度理解 ... 於 www.marieclaire.com.hk -

#88.新媒體藝術學系

教授專長:新媒體藝術、複合媒體藝術、跨領域藝術學歷:德國柏林藝術學院視覺傳達學系碩士/ 卓越藝術家最高文憑. 教授. 王俊傑Jun-Jieh Wang. 於 fnm.tnua.edu.tw -

#89.新媒體藝術家黃心健領銜台灣22件XR與新媒體作品前進奧地利

新媒體藝術家 黃心健與三位協同策展人曹筱玥、張逸軍與陳仲賢攜手,號召多位國內優秀VR與動畫導演、新銳新媒體藝術家,以及新創公司與政府單位打造2021 ... 於 www.limedia.tw -

#90.「新媒體藝術」找工作職缺-2022年7月|104人力銀行

... 專案企劃/助理【必應創造股份有限公司】、網路行銷業務【智趣娛樂廣告媒體有限公司】。104提供全台最多工作職缺及求職服務,更多「新媒體藝術」工作職缺請上104。 於 www.104.com.tw -

#91.20120229資訊文化與媒體藝術研究-W2-01(佳嬴)

1994年,許多大媒體公司紛紛成立新媒體部門。大約此時期,藝術家、策展人跟評論家也開始大量使用新媒體藝術,這裡是指使用多媒體互動、虛擬等使用數位科技做為媒介的 ... 於 nknu.pbworks.com -

#92.「新媒體」藝術

決定新的媒材的表達方式,於是紛紛以最當代性的科技來進行藝術創作,對於這. 類藝術有新媒體藝術(New Media Art)、數位藝術(Digital Art)、科技藝術. 於 iweb.yudah.tp.edu.tw -

#93.批判的衰落/新媒體藝術的中年危機 - HackMD

與其相信藝術學院的學術改革譜寫的新自由主義劇本,文化補助是藝術進步的一環,我們不如揚棄新媒體/跨領域的商業噱頭。半個世紀前,麥克盧漢的冷媒介與熱媒介的理論 ... 於 hackmd.io -

#94.新媒體藝術的發展脈絡- Una's Digital Museum Curriculum

新媒體藝術 的發展脈絡 · 若談及台灣的新媒體藝術創作起源,可追溯至西元 · 1979年,由楊英風、馬志欽、胡錦標等科學研究員所組成的「大漢雷射科技藝術研究社」開始,而近年來 ... 於 sites.google.com -

#95.柏林的靈感散步 挑戰思考的界限《柏林新媒體藝術節》 - La Vie

《柏林新媒體藝術節》(Transmediale)誕生自1988年,原是隸屬《柏林影展》中的新電影論壇,在當時的藝術總監Micky Kwella堅持下,獨立成聚焦電子媒體作品的展出,以前衛 ... 於 www.wowlavie.com -

#96.台灣最具代表性的新媒體藝術家王俊傑

廣藝人物誌第一次出現在電子報上,就要向您隆重介紹,2010廣藝科技表演藝術節藝術總監,國內首屈一指的新媒體藝術家暨策展人,王俊傑教授。 於 quantaarts.pixnet.net -

#97.「#新媒體藝術家」精選Top10懶人包 - PopDaily 波波黛莉

打破數位科技的再造與新生,探索科技藝術的新途徑➜ 新媒體藝術家「魏廷宇」、 羞羞鬼在PopDaily 兩週年之感恩大會. 於 www.popdaily.com.tw