監製工作的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦永田峰弘,大嶋剛直,福島光輝寫的 手遊開發:從架構到行銷的49堂課 和加藤太一的 悠哉悠哉恐龍圖鑑都 可以從中找到所需的評價。

另外網站電影工作人員職稱(中英文對照)也說明:監製 Executive Producer. 行政監製Administration Producer. 策劃Associate Producer. 聯合製片人Co-producer. 導演組. 執行導演Executive Director.

這兩本書分別來自台灣東販 和晨星所出版 。

國立政治大學 行政管理碩士學程 官大偉所指導 韓見利的 十年磨一劍—我的馬拉道(Malataw)精神 (2021),提出監製工作關鍵因素是什麼,來自於多元文化主義、軍隊組織文化、族群主流化。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 視覺傳達設計學系 蘇佩萱所指導 温雅欽的 「平原細語」: 論嘉義地方神怪信仰之多元海報創作研究 (2021),提出因為有 嘉義、神怪信仰、平面海報、動態海報的重點而找出了 監製工作的解答。

最後網站監製”jiānzhì(Executive Producer)電影 - 中文百科知識則補充:電影監製又稱製作人或製片,職務是管理整個電視或電影拍片流程相關環節的一切工作,如工作人員的尋找與協調,預算的控制,拍攝時間的進度等,讓電影能在合理的時間... 簡介 ...

手遊開發:從架構到行銷的49堂課

為了解決監製工作 的問題,作者永田峰弘,大嶋剛直,福島光輝 這樣論述:

從起點(建立企劃)到終點(發行和營運) 深入淺出介紹網路手遊開發過程的各個要點 由業界人士所繪製的『手遊開發地圖』 手機遊戲指的是主要針對iPhone和Android等手機平台發行的遊戲應用程式。此類遊戲可大致分為不需要網路即可單獨遊玩的單機型、需要伺服器端和客戶端互相連線才能運作的網路型。而其最根本的理念就是為玩家提供新的驚喜和體驗,打動玩家。 然而手機遊戲與主機遊戲最大的不同之處,多數主流手機遊戲在發行後,只要遊戲沒有收掉,就會繼續推出新的功能和活動。「營運」對於手機遊戲是一個非常重要的元素,也可以說是手遊與主機遊戲最大的不同。所以從建立企劃的階段開始,就必須提前規劃

這款遊戲要如何營運。考慮到萬一遊戲爆紅,以營運時間將比開發時間更長的可能性來建立企劃是最理想的。 「不需要在發行時就完成所有功能」這種說法雖然有點極端,但會爆紅的手遊通常也具有「追劇感」。在遊戲剛發行時只提供簡單的遊戲循環,營造出與用戶共同使這款遊戲變得更好的氣氛,並加入使遊戲社群產生凝聚感的表演,這種營運手法愈來愈多。所謂的手遊開發,可以說除了在開發遊戲體驗外,同時也是在經營社群。 本書是一張由曾開發過眾多遊戲,且至今依然活躍於開發現場的業界人士所繪製,鉅細彌遺地告訴你一款風靡全球的手機是如何製作出來的『手遊開發地圖』。書內根據手遊開發的基本步驟【建立企劃→開發遊戲Prototy

pe→開發Alpha版→開發Beta版→除錯和Beta測試→發行和營運】逐一介紹,並運用許多插圖,深入淺出地從企劃到發行營運,剖析手遊開發過程的要點。 各界好評推薦 陳威帆/Fourdesire 執行長 楊智傑/南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系副教授.府城人文遊戲實驗室主持人.三知餘文化有限公司創辦人 (依姓氏筆畫排序)

監製工作進入發燒排行的影片

【紀.實-科展60高中生紀錄影像創作培育計畫】

2020年暑假,為青少年設計的 #影像與科學的化學反應式紀錄片創作營隊

徵選出12組優秀團隊進入第二階段監製工作坊。

透過他們不同背景的少年視角去詮釋科展研究的過程與意義。

歷時整整半年,

這群青少年導演終於完成了國內首創、紀錄科展與探索科學人文的紀錄片!

十年磨一劍—我的馬拉道(Malataw)精神

為了解決監製工作 的問題,作者韓見利 這樣論述:

本研究是以研究者在花蓮地區十年的工作經驗,來探討在多族群共存的情況下,軍隊治理政策與組織文化間的衝突與磨合。從中國人民解放軍遠海長航訓練形成常態開始,我國的國家安全情勢便日漸嚴峻,臺灣早就沒有前線後方之別。軍隊是國防的重要力量,而軍隊的核心是人。現今軍隊中原住民同仁比例亦不在少數。然而在我們以多元文化共享共榮自傲的現在,軍隊中對於族群的爭議仍時有所聞。因此,本研究以「在多族群共存的情況下,軍隊如何能夠落實多元文化主義,以達成更好的領導統御效果?」設定為核心問題,並以自我民族誌的敘事研究作為取徑,透過我的微觀角度來逐一回應巨觀設定的研究問題組。經由文獻回顧,從族群關係的多元文化主義與軍隊組織文

化的共同生活面相找到其交集來回應核心研究問題。整個故事以阿美族的圖騰—馬拉道(Malataw)作為一個象徵,從研究者以一個非原住民的身分進入以原住民文化為外顯性文化的花蓮地區作為研究的主體,用自己的經驗來探討軍隊組織文化的紀律、階層與共同生活面向中與族群關係所產生的一連串衝突與磨合,經過深描每個事件以反思問題的所在,並找回研究者自身從軍的理念。最後,研究者認為軍隊要在多族群共存的情況下,真正落實多元文化主義以達成更好的領導統御效果,必須做到以下兩點:一、正視族群問題而非在國家的框架下選擇忽視。二、尊重差異,以對話促進組織共同成長,而其核心概念在於以「對等」及「對話」為基礎的族群主流化政策規劃,

取代過往懲罰式的究責。馬拉道(Malataw)從原本僅單純只是一個屬於阿美族的圖騰,變成了花東地區空軍的象徵,最後更成了研究者自己心中一種守護神的精神,並與「國家、責任、榮譽」不相違背,這樣的過程也是一種族群主流化的具體實踐。

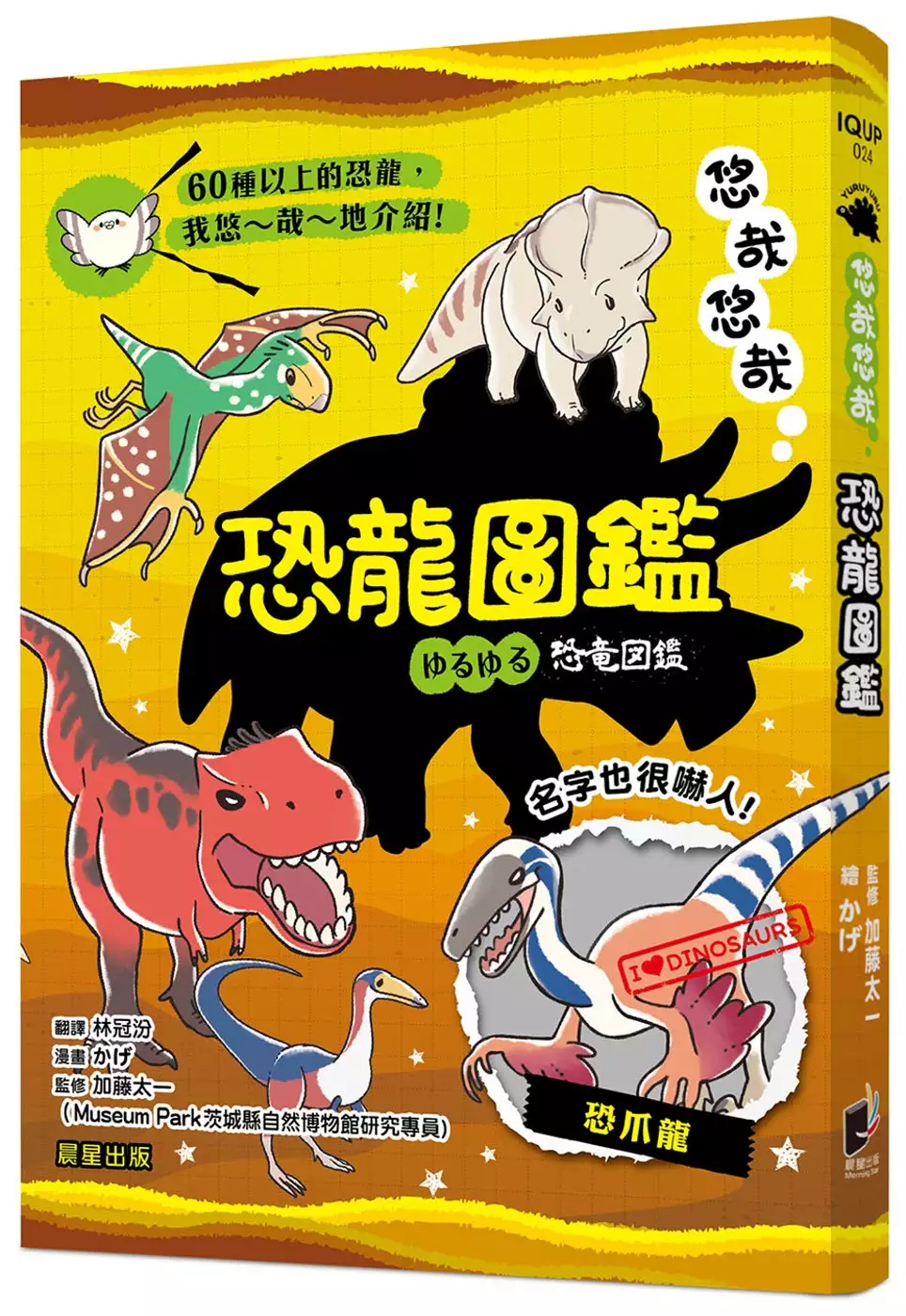

悠哉悠哉恐龍圖鑑

為了解決監製工作 的問題,作者加藤太一 這樣論述:

一窺恐龍的世界 看恐龍如何在四格漫畫中, 大、搞、破、壞! 解說超過60種以上的恐龍,不但有咕嚕咕嚕大快朵頤、吃飯細嚼慢嚥好好吃的類型,還有展翅高飛任我行、優游自在好快樂的古生物。輕鬆看四格漫畫,就是悠哉悠哉的祕訣。 為什麼中生代的霸主恐龍會滅絕? 草食性恐龍為什麼長得如此巨大? 海中之王的蛇頸龍竟然不是恐龍!? 鳥類與恐龍其實有著密不可分的關係! 恐龍存活於中生代的時期,繁盛時期持續了1億6千萬年左右,相比之下,人類的同類誕生至今也不過區區幾百萬年。然而在6600萬年前,恐龍一個不剩,全數滅絕了。為了解開神祕面紗,就跟著導遊小鴿子來到恐龍世界,一起探索

吧! ◎推薦給這樣的人! ・送給對恐龍有興趣的孩子,不知道要買哪一本的家長。 ・超級超級喜歡恐龍!只要恐龍相關都可以笑納的大粉絲。 ・有點感興趣,但至今都還沒有真正閱讀過恐龍書的初學者。 ・閒暇時,想悠悠哉哉看書,不想過度腦力激盪的的大忙人。 ★精彩內容 擁有四格漫畫的恐龍世界指南,60種以上的四格漫畫,介紹翱翔空中的翼龍、統治大海巨龍,再到陸生恐龍霸主,不管吃肉的還是吃素的,所有中生代的生物通通一網打盡! ■延伸閱讀 為什麼深海生物一個個都長得像怪物般?!《悠哉悠哉深海生物圖鑑》 百獸之王獅子,黃色的身體是危險的標誌!《悠哉悠哉危險生物圖鑑

》 本書特色 通過全彩圖解介紹加深知識,快速了解恐龍生態學。 抓出恐龍的特徵,像是讓人覺得有趣或厲害的特點。 恐龍專欄:延伸介紹冷知識,解開恐龍的祕密。 恐龍DATA(基本資料):說明類別、體型大小、存活時期等資訊。 ◎適讀年齡:國小中、低年級 ◎主題:恐龍、自然科 讀者迴響 「我買給喜愛恐龍的兒子,但我那個對恐龍不感興趣的女兒也愛上了。」 「淺顯易懂。看到四格漫畫中鴿子與恐龍的互動,不禁會心一笑。」 「孫子很喜歡這本。就內容來說,這種敘述方式很適合閱讀,大人讀起來也很有趣。」——亞馬遜讀者 「喜歡恐龍的兒子在圖書館多次借閱這本書,讓

我決定買來送給他。插圖非常可愛,連不喜歡恐龍的女兒也在閱讀了。」 「記載非常多的恐龍,內容很有趣!四格漫畫與專欄都很好懂,五年級的女兒很開心的閱讀著呢!」——樂天讀者

「平原細語」: 論嘉義地方神怪信仰之多元海報創作研究

為了解決監製工作 的問題,作者温雅欽 這樣論述:

臺灣近年蓬勃發展本土神、鬼及妖怪探源的研究與創作,形式與內容顯現出傳統民間信仰及萬物皆有靈的信仰深植人心,也寄託市井小民的鄉土記憶或國族歷史的共同印象,隱喻式的埋藏在神怪傳說之中。而研究者的家鄉嘉義因以傳統經濟產業為大宗,留存豐富的口傳民間信仰傳說,伴隨明、清、日治的統治史產生當地特有的信仰對象,適合作為探源地理環境、當地居民與信仰對象之關聯的地區。 本創作研究以平面及動態海報表現嘉義神、鬼、妖、怪之形象、印象、意象,平面海報作為公開張貼達到訊息傳遞的視覺傳播媒介,從張貼的位置、紙張、尺寸形式到文字、插圖、色彩、編排內容之間,賦予創作者相當高的自由度,豐富大眾美感體驗。動態海報延續平面

海報形式原理,注入時間和空間要素的動態海報,考驗創作者圖像、文字、色彩、聲音、編排以及訊息、情感、概念在畫面中的傳遞。本創作研究選擇嘉義民間信仰中太保牛將軍、新港虎爺、六腳王得祿墓妖、東石黑皮夫人、東石義愛公、大林水鬼,分為線上創作展及實體創作展展出17件作品。線上創作展共6件橫幅平面海報作品,展現嘉義民間信仰對象之形象設計以及擷取其民間傳說中最代表性的片段製作。實體創作展共11件作品,包含8件平面海報及3件動態海報,將文化符碼更直覺的表現於形象塑造上,並結合視覺動態元素與聲音設計編排,展現嘉義多元的神怪風貌。 綜論,本創作研究採用歷史研究法彙整臺灣、嘉義民間信仰、符號學說及海報設計作為學理

依據,結合訪談法了解嘉義居民對當地神、鬼、妖、怪的所見所聞,包含起源傳說及事蹟、外形配件之描述,補遺文獻未記載或考量之面向。最後透過羅蘭・巴特神話理論分析臺灣民間信仰創作個案,探討平面及動態海報的表現形式與文化內涵之關聯。綜合文獻探討及個案分析之結論,實踐於線上及實體展覽,可提供未來研究者地區性民間信仰文化符碼與視覺造形轉化方法,且透過多元性海報創作讓研究者感受同主題不同載體的訊息傳遞之差異,作為日後表現形式選擇的參考。

監製工作的網路口碑排行榜

-

#1.助理監製|三立電視股份有限公司|工作 - yes123求職網

助理監製 · 徵才說明 · 工作條件 · 應徵方式 · 其他職缺. 於 www.yes123.com.tw -

#2.【電影藝術講堂】 提案工作坊 - 年代售票

金馬創投百萬首獎監製導演經驗傳承,從企劃撰寫到籌資渠道,打通提案工作的任督二脈,建構專屬策略藍圖! 提供電影企劃的知識地圖,有效掌握劇本開發、電影企劃、提案募資 ... 於 ticket.com.tw -

#3.電影工作人員職稱(中英文對照)

監製 Executive Producer. 行政監製Administration Producer. 策劃Associate Producer. 聯合製片人Co-producer. 導演組. 執行導演Executive Director. 於 yoing99.pixnet.net -

#4.監製”jiānzhì(Executive Producer)電影 - 中文百科知識

電影監製又稱製作人或製片,職務是管理整個電視或電影拍片流程相關環節的一切工作,如工作人員的尋找與協調,預算的控制,拍攝時間的進度等,讓電影能在合理的時間... 簡介 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#5.製片人、出品人、監製、特別出演分別指的是什麼? - 人人焦點

作爲一個在影視行業工作多年的製作人,我來安利一下這個回答! 製片人:簡單的說,就是項目經理!一部電影或者電視劇,需要一個全面操盤、一個執行的人 ... 於 ppfocus.com -

#6.關連交易: 電影製作協議、導演聘用協議

電影製作協議、導演聘用協議、監製聘用協議、編劇聘用協議與演員. 聘用協議 ... (2) 於該電影拍攝結束(須由北京真樂道提前至少30個工作. 於 pdf.dfcfw.com -

#7.電影的導演、製片人、監製、出品人各自的職責究竟是什麼?

監製 :監製主要是由具備一定經驗的人擔任,主要工作是監督劇組工作,如實際拍攝週期過長,拍攝內容偏離預期,監製便會進行干預。國內的監製也有是對 ... 於 www.juduo.cc -

#8.製片組Production Unit - 認識電影

監製 /出品人Executive Producer ... 事件,拍攝現場的製片組可說是劇組的管家,要負責大大小小的工作,其中又可分為:製片(掌握預算)、外聯(尋找場景)、執行製片( ... 於 edumovie-tfai.org.tw -

#9.2015 劇場監製實務研習班 - 神戲劇場

劇場監製,成就叫好叫座劇場演出的總司令、利用有限資源發揮最大效益的工程師、也是讓各部門人員安心工作的協調者。 資深舞台監製張珮華,擁有舞台演員和導演的專業 ... 於 www.dctheatre.com.hk -

#10.變身影視製作人! 你就是主創團隊的靈魂: 把錢花在刀口上 - 誠品

後半轉職編劇暨文字工作者,希望能持續耕耘編劇與專業譯者身分。林欣怡台大外文、台大台文所畢業,從電影研究始栽入影視製片的行業,亦兼任翻譯與企劃等文字工作 ... 於 www.eslite.com -

#11.執行製作/助理-職務職責定義說明 - 薪資公秤

執行製作/助理的工作內容 · 節目概念的發想 · 節目型態的設計,撰寫節目腳本 · 掌握節目細節,包含服裝、道具、來賓以及突發狀況 · 進行初步的剪輯,剪輯出節目的架構 · 與各 ... 於 www.jobsalary.com.tw -

#12.李小平工作室監製萬豪齊力123狼毫毛筆小楷抄經手札練習作品 ...

歡迎來到淘寶Taobao三星四寶堂,選購李小平工作室監製萬豪齊力123狼毫毛筆小楷抄經手札練習作品創作,品牌:李小平毛筆,型號:小楷,顏色分類:萬豪齊力一,萬豪齊力二 ... 於 world.taobao.com -

#13.藝術群影視類 - 大學問

這些科系從事的工作領域,屬於偏重於影視工作的廣義文創產業,不過未來是跨媒體整合的年代,除了學校學到的技術之外,如何靈活應用才是在這個產業當中,能夠發光發亮的 ... 於 www.unews.com.tw -

#14.民視節目部監製、娛樂超SKR主持人甘皖強分享業界經驗

從傳播人的特質上來看,第一要素就是把話說好說漂亮。說話是一門藝術,作為一名傳播人,工作就是和他人溝通。他以不得已需要退藝人的通告為例,可以用 ... 於 epaper.pccu.edu.tw -

#15.【封面人物】徐若瑄監製《孤味》奪2020年國片票房冠軍

【封面人物】徐若瑄監製《孤味》奪2020年國片票房冠軍,認真用力工作是關鍵,「即便現在得兼顧家庭,我依然沒有放棄」. 05 May 2021; |; by Eli. 於 www.bella.tw -

#16.【拍手學堂】監製者們:談台灣影視類型發展|Accupass 活動通

透過講座、工作坊等形式,. 讓產業能夠互相分享經驗。 本次拍手學堂邀請了六位台灣跨世代的監製們,. #葉如芬 #陳寶旭 #瞿友寧. #李 烈 #陳保英 #鄒介中. 於 www.accupass.com -

#17.【小人物求生記番外篇】當編劇常三餐不繼她改當監製挖掘新 ...

我做這工作沒有什麼計畫,是因為太窮,才慢慢變成現在這樣子。」香港電影《窄路微塵》監製文佩卿是電影科班出身,但畢業後找不到相關工作, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#18.李中旺老師(前), 沈可尚導演(後)_2017監製工作坊講評影片剪輯 ...

李中旺老師(前), 沈可尚導演(後)_2017監製工作坊講評影片剪輯過程. Posted on 2019/02/25. 發佈留言取消回覆. 發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 於 eyesonplace.net -

#19.演出製作實戰工作坊| 劇場介紹與產業環境 - 南村劇場

由南村劇場所舉辦的劇場工作坊,9/27(一)為演出製作工作坊的第一堂課程。本次講者為跨界製作人馬天宗,擁有多年國內外的劇場製作、投資、監製經驗。 於 www.playgrounddrama.com.tw -

#20.劇場監製實務初班| art-mate.net

從導演的一點概念開始,從「零」到製作出一台好戲,監製的工作橫跨前、中、後期三大製作階段。 劇場演出的製作資源往往不充足,監製素來要⾝兼多職、親⼒親為,尤其面 ... 於 www.art-mate.net -

#21.電影監製是做什麼的? - 雅瑪知識

監製 是製片方派出的,又稱制作人或製片,職務是管理整個電視或電影鼎片流程相關環節的一切工作,如工作人員的尋找與協調,預算的控制,拍攝時間的進度等, ... 於 www.yamab2b.com -

#22.夏宇禾曝最緊張試鏡!10分鐘記大量台詞:壓力超大 - 自由娛樂

原來是劇組工作人員的傳達有疏漏,監製盛情請夏宇禾盡力試試,於是夏宇禾現場用10分鐘背下四場戲都是大段的台詞,旋即丟本演出,讓導演和監製讚賞 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#23.金球獎視帝伊卓瑞斯艾巴化身「談判專家」對抗空中劫持 ...

... 以《路德探長》榮獲金球獎視帝的伊卓瑞斯艾巴(Idris Elba)將擔綱男主角並監製 Apple ... Field Smith)共同擔任製作人,並分別參與編劇及導演工作。 於 www.gq.com.tw -

#24.【公告】2021新北市紀錄片獎監製工作坊因應疫情延期至8/25

一、 日期:原訂監製工作坊日期為110年7月28日(三),為因應COVID-19疫情,延至110年8月25日(三)舉行。 二、 地點:新北市立圖書館9樓會議室(新北市 ... 於 www.doc.ntpc.gov.tw -

#25.【影后拍教育5】李心潔找錢監製執導跨足幕後李心潔

系列紀錄片,由李心潔監製,並執導其中一部片《山頂小屋》。過程當中,李心潔從策劃、籌資、田野調查、蒐集資料、組成工作班底到拍攝後製,全程參與, ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#26.余偉國突顯監製角色的推手 - 人間福報

這通電話,喚醒了余偉國在學生時代話劇社的戲骨劇魂,決定棄學從影,從電影場記開始,瞭解分鏡、觀察演出現場工作……歷經香港電影功夫片時代、愛情文藝片 ... 於 www.merit-times.com -

#27.导演、监制、制片人、出品人的职责和分工是怎么样的? - 知乎

监制 ,其实就是【制片人】的一种,但内地沿用了香港电影体系,形成具有中国特色的一个职位,主要负责平衡导演的艺术创作和电影的商业属性;. 制片人,粗俗地说就是“攒 ... 於 www.zhihu.com -

#28.人際到交通食宿,通通兼顧,一窺金牌電視節目製作人的幕後挑戰

在這些五花八門的節目背後,有一群無名的工作人員,每日每夜為如何帶給觀眾最棒的節目而默默努力。先從節目製作人這職業一探究竟。 從企劃考察、人際到 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#29.電影監製 - Wikiwand

電影製作人(英語:Film producer,日語:映画プロデューサー),又稱電影監製,是管理整部電影、電視電影或電視連續劇拍片的專案管理工作。有認為中文中使用的監製一 ... 於 www.wikiwand.com -

#30.2023 我來自紐約電影線上看書網 - huvsaet.online

由業界先鋒的張爵西親自編寫劇本並為此電影手執導筒,監製則由. 我來自紐約線上看劇情片HD由《紙月亮》導演羅德明以及監製張爵西合作打造的三人行電影工作室(Three ... 於 huvsaet.online -

#31.「監製」找工作職缺-2023年5月 - 104人力銀行

2023/5/26-2031 個工作機會|監製藥師【國鼎生物科技股份有限公司】、監製【喜陽影片製作有限公司】、品保部-監製藥師【康霈生技股份有限公司】。104提供全台最多工作 ... 於 www.104.com.tw -

#32.【穿搭達人監製】2023最新9款工作褲推薦排行榜 - mybest

當中不乏有男女通穿、多口袋、高彈性、時尚迷彩圖紋的款式,知名潮牌KANGOL 也名列其中,如不知道該去哪裡買工作褲或對選購方向感到迷惘,不妨透過簡單閱讀實踐聰明消費的 ... 於 my-best.tw -

#33.原民學分學程《翡翠少年》工作坊反思民族實驗教育議題

谷倖等師長們的支持與參與;主持人也歡迎參與紀錄片製片的新莊高中同學陳乃綺、陳怡潔、游和謙、監製鄭如娟以及影像製作團隊,新莊高中主任藍唯甄也 ... 於 www.nccu.edu.tw -

#34.【監製】職缺- 2023年5月熱門工作機會 - 1111人力銀行

幸福企業徵人【監製工作】監製藥師、藥廠監製藥師、製片、駐廠藥師、藥師、主機操作員、工地監工、工務助理、工務、工地主任、研究員等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅 ... 於 www.1111.com.tw -

#35.【SAO靈魂工作室】EG 監製出品EOTech 風格EXPS3 電視機快 ...

... 軍事裝備、配件> 遊戲用刀、槍及配件> 瞄準器具> 內紅點, 賣場: SAO 靈魂工作室, # ... 【SAO靈魂工作室】EG 監製出品EOTech 風格EXPS3 電視機快拆內紅點快瞄沙色. 於 www.ruten.com.tw -

#36.監製工作內容 - JB Verhuur

監製工作 內容. Miranda Tu 的悠哉人生. 監製經常與電影工業的其他兩個角色混淆,製片人(Producer)和製 ... 於 jb-verhuur.nl -

#37.Leonard CM Lee on Instagram: "不時會有人問我,監製係做咩 ...

直到有一天突然發現,這實在太不適合用來詮釋製作人的工作了。 製作人要開很多會,要平衡唱片公司的期望和歌手的夢想。 要日復一日在通勤時間聽完本週最新發行,儲備與 ... 於 www.instagram.com -

#38.如果“薩爾達傳說” 由吉卜力工作室監製(99088) - Cool3c

討喜小姐發佈如果“薩爾達傳說” 由吉卜力工作室監製,留言0篇於2019-11-26 15:57:對於薩爾達傳說的藝術家粉絲Matt Vince 來說,薩爾達傳說應該可以更 ... 於 www.cool3c.com -

#39.電影監製有很多種/田力 - 大公網

最近某電影人接受訪問,帶出了監製的工作和相關問題,可惜沒有指出荷里活的監製(Producer)與香港監製工作的異同;對於香港電影前景的憂慮亦未有事實 ... 於 www.takungpao.com.hk -

#40.楊力州導演監製 - 怪咖系列

「怪咖系列」紀錄片由隆中向上教育基金會支持,是個三年、18支短片的拍攝計畫.由楊力州監製、新世代導演執導,橫跨動保、同婚、女性、教育、靈性等不同面向的反思和 ... 於 www.backstagestudio.com.tw -

#41.王書芸- 監製- 發射制作工作室 - LinkedIn

快到全球最大的專業人士人脈網查看王書芸的檔案!王書芸新增了1 項職缺。查看完整檔案,進一步探索王書芸的人脈和相關職缺。 於 tw.linkedin.com -

#42.關繼威拍完《媽的多重宇宙》沒了健保:沒人給我工作!

他隨後打給了本片的其中一位監製,詢問他:. 「你可以告訴我一件事嗎?我在片中的表現好嗎?」 是我 ... 於 news.agentm.tw -

#43.《5月35日》劇本集出版監製列明慧:讓爭取民主自由的風箏飛 ...

另外,《5月35日》劇本集將於5月24日,由港人在台灣開設的一八四一工作室出版。 國際特赦組織台灣分會今年與當地的「曉劇場」合作,分別在6月3及4日公演5 ... 於 hk.epochtimes.com -

#44.「電影監製實務工作坊」/ Film Producer Workshop - Facebook

Event in Macao, Macau by 戀愛・電影館Cinematheque・Passion on Saturday, September 30 2017. 於 www.facebook.com -

#45.製片人、出品人、導演、監製誰的權力大?誰能決定演員人選?

監製 通常代表製片人or製片公司法人,負責攝製組的支出總預算和編制影片的具體拍攝日程計劃,代表製片人監督導演的藝術創作和經費支出,同時也協助導演 ... 於 kknews.cc -

#46.劇院級的娛樂更自在的觀影享受- TK850高亮三坪機打造家庭劇院

電影監製莊淳淳(Rita)在自家約四坪的獨立空間裡,以BenQ TK850 4K高亮度 ... 而這樣更獨立自在的看片環境,也讓從事影像工作的莊淳淳認為,能藉此與 ... 於 www.benq.com -

#47.导演、监制、制片、编剧、出品人都是做什么的 - 喜马拉雅

全权负责剧本统筹、前期筹备、组建摄制组,摄制资金成本核算、财务审核;执行拍摄生产、后期制作;协助投资方国内、外发行和国内、外申报参奖等工作。 於 m.ximalaya.com -

#48.2019《客。家》監製工作坊。影片徵件 - 點子秀

家》監製工作坊。 ... 本年度預計徵選至少兩部與客家題材相關之影片,邀請業界知名導演輔導監製,協助提升影片品質,讓影像更具傳播力與影響力,讓 ... 於 news.idea-show.com -

#49.票房從4億到34億!《葉問4:完結篇》監製黃百鳴:人的一生

葉問紅了十年,這個華人功夫片中,最成功的IP電影,到底是如何歷久不衰,票房一路從4億爬到34億?且聽《Cheers》雜誌記者越洋連線專訪監製黃百鳴, ... 於 www.cheers.com.tw -

#50.一種職業:製作人或監製(英語:producer)。製作 - 華人百科

製作人或監製(英語:producer)。製作人的工作主要是規劃製作進度表,策劃安排進度,安排每日每天的製作進度,尋找製作群/製作公司,對外爭取出資者,同時必須和執行製作 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#51.《造星》幕後五朝元老KK為常foul錯人跪玻璃花姐無框架許敬麟 ...

許敬麟稱接任監製無壓力,花姐給信心叫他放膽做。 ... 只加入ViuTV短短一年,接手音樂節目《Chill Club》監製,他在無綫音樂節目《勁歌金曲》工作10年 ... 於 ol.mingpao.com -

#52.不可能任務丨黎諾㦤首任直播慈善騷監製拒自薦做高層最怕做 ...

不可能任務丨黎諾㦤首任直播慈善騷監製拒自薦做高層最怕做文書同人事工作. 2023年05月12日06:15. 黎諾㦤、黃碧蓮及謝嘉怡等今日到電視城出席TVB真人騷《不可能任務》 ... 於 www.singtao.ca -

#53.音樂製作人在做些什麼?如何成為他們呢?

音樂製作人就是針對一首歌曲,把編曲、錄音、修音準節拍編輯、混音、和母帶製作的這些工作完成的領導人。他可以不一定要自己動手做,負責統籌找到合適的人 ... 於 ourdaysrecords.com -

#54.幕後|《模仿犯》製作人曾瀚賢:建立系統化的拍片流程 - 劇夠

他說像是劇本在開發一年多之後,整個推翻重新再來,就是因為這個工作流程有更大的容錯空間。 瀚草的作品大多是雙導演,這一次的《模仿犯》也不例外, ... 於 dramago.ptsplus.tv -

#55.從道具助理到製作人,安哲毅:學會買好便當,也是一個大學問

對於製作人這份工作,業界常有人打趣說「製作(片)人就是製造騙局的人」,但安哲毅認為,那是身為製片組一種「鍥而不捨」的精神,一路從製片助理到製作人,他勉勵 ... 於 www.storm.mg -

#56.溫子仁監製知名恐怖電影《陰兒房/兒凶Insidious》宣布推出 ...

目前已知卡司陣容包括Mandy Moore 與 Kumail Nanjiani 等人,將由Screen Gems、Blumhouse 與溫子仁個人製作公司Atomic Monster 聯合打造,並將由《月光 ... 於 hypebeast.com -

#57.【蘭雨二手書店】薪傳經典漫畫系列莊子說漫畫原著蔡志忠動畫 ...

如照片購買【蘭雨二手書店】薪傳經典漫畫系列莊子說漫畫原著蔡志忠動畫監製魚夫明日多媒體書明日工作室出版附光碟2片. 於 shopee.tw -

#58.【監製者們】課堂筆記|李烈:台灣電影的優勢就是什麼都能拍

說起接觸監製工作的契機,李烈說,暫停表演後曾離台近十年,再次回來,已經40歲左右,有感當時環境並沒有適合這個年齡階段的作品,決定轉從事 ... 於 1production.com.tw -

#59.【監製者們-系列講座】資深監製葉如芬:從世界的目光製作電影

所謂「資源整合」的工作內容,究竟發揮了哪些個人才能?台灣類型電影從往而今的定位,將朝哪些面貌發展?面對眾人的好奇提問,「監製者們」系列講座 ... 於 punchline.asia -

#60.《我想要你記得_》監製王琮談跨國製作:台灣電影如何突破困境

講座中,他不吝分享自己探索電影工作的路途,描繪監製工作的複雜與艱辛,並將多年的國際交流經驗,傳授給台灣的影像創作者,提供更多向外曝光、籌資的 ... 於 dcfilmschool.com -

#61.【爾冬陞.專訪】監製有乜做? 大監製細說眼前的香港電影未來

到底監製的工作是甚麼?相信很多行外人都會有這疑問。有些監製由導演擔任,有些則由演員擔當,亦有些會找製片、剪接、攝影等不同電影製作部門的資深 ... 於 www.hk01.com -

#62.編劇與製片的專業分工 - 東默農編劇實戰教室

所以在電影片頭中我們常會看到一系列的頭銜,出品人、監製、製片(製作人)… ... 的就是製作出好吃的麵包,而製片的主要工作,就是負責麵包店的營運。 於 www.domorenovel.com -

#63.班佛艾列克新作登坎城影展!導演攜2帥兒亮相紅毯組「最帥 ...

... 狙擊》導演、編劇、監製兼攝影指導、剪輯師等身兼多職,以往會為自己電影配樂的他有子承衣缽,這部片由24歲兒子瑞貝爾羅里葛茲接下配樂工作,勞勃 ... 於 star.setn.com -

#64.導演、監製、製片人、出品人的職責和分工是怎麼樣的?

監製 (Executive Producer),其實是從香港引入內地的特殊頭銜,其實就是具體做 ... 的執行manager,也就都是出品人和製片人,所以王晶的監製頭銜約等於但稍微工作量 ... 於 www.zixundingzhi.com -

#65.Our Story - DennisFilm |

創辦人張聰富曾任攝影師後轉任監製,於2005年離開原任職之希望工程製作公司總經理職務 ... Dennis Films 拍攝工作足跡遍及世界各地,台灣/香港/新加坡/泰國/韓國/日本/ ... 於 www.dennisfilms.com -

#66.彩繪生壁畫/3D壁畫/地景劉仁生工作室監製 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ApkFiRPVvPo劉老師以當時1874年-牡丹社事件.完工的題材,帶領我們回到當時"四重溪"原住民同胞抵抗日軍攻進臺灣,以素描的筆觸來著色 ... 於 www.youtube.com -

#67.電影製片- 維基百科,自由的百科全書

電影製作人(英語:Film producer,日語:映画プロデューサー),又稱電影製片,是管理整部電影、電視電影或電視連續劇拍片的專案管理工作。有認為中文中使用的製作人 ... 於 zh.wikipedia.org -

#68.青年參與客家影像徵件出爐「客.家」紀錄片監製工作坊起跑!

徵件出爐後,緊接著是三場課程影像紀錄工作坊,北市客委會特別邀請兩位專業紀錄片導演於工作坊期間擔任監製委員輔導參與者製作影片,包括曾獲金馬獎最 ... 於 focus.586.com.tw -

#69.前美國總統歐巴馬監製的《我工作故我在》5/17上架Netflix

《Working》由巴拉克歐巴馬和蜜雪兒歐巴馬(Michelle Obama)夫妻聯手監製,卡羅琳蘇(Caroline Suh)執導,並由Higher Ground和Concordia Studio共同出品 ... 於 zeekmagazine.com -

#70.監製工作內容

執行製作人(executive producer),管理一個或更多的製作人。 电影制片人(film producer),管理整個電影拍攝工作。 製作統籌( 英语: Line producer ) (line ... 於 146206200.owal46.edu.pl -

#71.台北金馬影展Taipei Golden Horse Film Festival

[監製] 鄭有傑, 謝君堯. [製片] 呂彥萩. 酷映有影工作室有限公司. [P18]. 我愛過的那個時代 ... [製片] 郭斯恒. MOVie Guys Canada, 109G 工作室, 日映影像製作公司 ... 於 www.goldenhorse.org.tw -

#72.溫昇豪日睡五小時拚工作拍戲兼當製作人| 娛樂 - CTWANT

溫昇豪今(24)日快閃高雄出席由高雄青年局主辦的「高雄時尚大賞」入圍公布記者會,近期他因工作忙碌,但該負責的職責一個也沒少,拍戲、監製、製作人、 ... 於 www.ctwant.com -

#73.【Talent Village 工作坊】監製與剪輯身分的切換:廖慶松談 ...

本次工作坊邀請到兼具監製身分的資深剪輯師廖慶松開設大師講堂,分享監製和剪輯師的定位,及入行多年、對於臺灣影視產業的深刻觀察,以下為《放映週報》 ... 於 funscreen.tfai.org.tw -

#74.(已徵到) 【好人廣告】廣告監製- 好人好好廣告事業股份有限公司

更多廣告文案/企劃/廣告企劃主管/影片製作技術人員工作職缺都在518熊班。 ... 不論你自認為是儲備監製或本身在這個業界已經有一定經驗的老將都歡迎你來聊一聊! 於 www.518.com.tw -

#75.與監製有約:藍花楹電影人工作坊第2講-張志光| Potato Media

【多元觀點】秘辛番外篇|與監製有約:藍花楹電影人工作坊第2講-張志光 ... 光仔也如此呼應他在監製2014年《盜馬記》前往國外拍攝的經驗。 於 www.potatomedia.co -

#76.國際製片李耀華/見識不同的文化和工作方式,懂得傾聽

監製 除了如李烈和李耀華在《返校》裡扮演的開發統籌角色,有時,出資方也會列名監製或出品人。「製片」是監製將劇本、主創團隊及預算各方面統籌到位後, ... 於 www.stylemaster.com.tw -

#77.监制工作职责 - 岗位职责网

监制工作 职责. 1.负责公司市场拓展业务,参与公司战略发展等重大问题的决策。 2.负责与客户沟通,联络、巩固、扩大客户范围。 3.负责前期依据脚本选择确定最佳导演、 ... 於 www.zhize.org -

#78.傳理學部舉辦「電影· 幕後製作人」分享會加深學生對電影製片 ...

一套電影的誕生,由籌備到拍攝,以至最後在戲院播放,其過程並非我們想像中那麼簡單。當中牽涉招募大量工作人員,資金籌集,劇本修訂及電影後期制作的 ... 於 www.cie.hkbu.edu.hk -

#79.電影工作者- 中英文翻譯及職稱介紹@ Yunamoviebar

監製 V.S 出品人監製人Executive Producer 監控者,負責對導演藝術創作的把控、創作思路上的引導,以及對專案程序中的某些核心環節進行指導, ... 於 lai1105.pixnet.net -

#80.English translation – Linguee - 監製

[...] 與香港電影工作者—尤其是新進導演及監製— 保持緊密聯繫,鼓勵他們申請發展基金製作電影。 ... [...] use of the FDF for film productions. 於 www.linguee.com -

#81.監製工作坊| 指傳媒

【記者彭慧婉/桃園報導】桃園市政府文化局2020年「用攝影機說桃園的故事」紀錄片徵選培訓活動開跑囉!即日起至109年5月31日截止,歡迎對紀錄片製作有 ... 於 www.fingermedia.tw -

#82.監製及導演- 職業 - VTC Occupation Dictionary

監製 及導演策劃及開發直播或錄影製作,以確保如何有一個可觀性及完美的節目;他們選擇稿件、位置、道具、燈光及其他製作元素;並且協調廣播、製作及其他人員的活動; ... 於 occupation-dictionary.vtc.edu.hk -

#83.製作人、監製人、出品人傻傻分不清楚?

有些則是公司有好劇本,交給製作人去選角、導演和其他工作人員。電影拍攝完畢後,賣出版權和安排上映都是製作人的工作。有些製作人本身職業是演員,或是 ... 於 mirandatu.pixnet.net -

#84.新戲說台灣監製涉背信無罪確定 - 中華日報

刑事上傅女雖獲判無罪,但卻丟了飯碗。傅女因不滿被解僱,向三立電視台提出「確認僱傭關係存在」之訴,台灣高等法院日前認定傅女確有違反工作守則、勞動 ... 於 www.cdns.com.tw -

#85.監製台灣角川編輯部 - momo購物網

momo購物網提供美妝保養、流行服飾、時尚精品、3C、數位家電、生活用品、美食旅遊票券…等數百萬件商品。快速到貨、超商取貨、3h超市服務讓您購物最便利。 於 m.momoshop.com.tw -

#86.廣告片廠的老媽子:廣告監製助理

因為這份工作一忙起來可是天翻地覆,特別是拍片期間, 生活工作是沒有日夜之分的! 若是嚴格說起來, 當然畢業於影像傳播或攝影、電影之類 ... 於 jobee.pixnet.net -

#87.Re: [請益] 請問導演編劇監製三者之間的關係- 看板Scenarist

監製 首重工作其實是[找錢] 拍片錢不是一次給是分批投入影片製作期間要確保支票能夠軋進戶頭要是斷了金源得趕快找下一個讓製作費能夠持續到位與金主 ... 於 www.ptt.cc -

#88.公共藝術 - 彩繪生壁畫-劉仁生藝術工作室監製

彩繪生壁畫-劉仁生藝術工作室監製 · Facebook YouTube LINE ID: cat761016. 彩繪生壁畫,由劉仁生老師監製, 壁畫彩繪, 巴洛克藝術或3D地景藝術彩繪; 各地民宿豪宅 ... 於 www.paintingsheng.com -

#89.金馬創投百萬首獎監製導演傳授企劃案與提案心法邀請影視新人 ...

5/7(日)至5/28(日)舉辦之「電影藝術講堂:提案工作坊」,以南部少見「提案工作坊」為題,邀請以《莎莉》奪下金馬創投百萬首獎的王威人監製與練建宏導演 ... 於 focusnews.com.tw -

#90.夢電影監製公司 國語日報網路書店0000101634

我的工作就是要確保這一切正常運作,並且還要觀看那些點閱數達前十名的影片,以了解觀眾的喜好。 剛接下這份工作時,公司給了我一個通話器和護夢槌。通話器,我明白,就是 ... 於 www.mdnkids.com -

#91.連招牌都有版權《返校》監製:智財應受重視

李耀華指出,監製職位囊括了大多數電影的幕後工作,包括找演員、找資源、拍攝的地點、甚至是放映日期,都是監製的工作範圍,所以常需要接觸到各類型的 ... 於 anntw.com -

#92.監製吳宇森 - 賽德克巴萊Seediqbale

2008年《赤壁》和《赤壁:決戰天下》,獲得了全球矚目,更在亞洲各地票房長紅。除了擔任導演工作外,近年來他著重培植更多優秀華人電影工作者,擔任監製工作,其中包括 ... 於 www.acedelly.com.tw -

#93.製作團隊Team - 公共電視藝數狂潮

製作人/ 導演丁惟傑. 中國文化大學戲劇系影劇組藝術學士,大學時參與16釐米輔導金電影短片拍攝,以及廣告、短片的錄音工作,曾投身臺灣劇場舞台技術、燈光技術、音效、 ... 於 www.pts.org.tw -

#94.电影监制是做什么的(电影监制是做什么的工作) - F6商机

导演、监制、制片人、出品人的职责和分工是怎么样的? ... 项目的各个环节(改编剧本、策划宣传、筹备、拍摄、后期、发行等)的工作进行监督、指导。 於 www.f6sj.com -

#95.監製_百度百科

監製 (jiānzhì,Executive Producer)是電影工業中不為人知的核心角色,他們負責電影的日常運作與策劃。電視劇中監製、總監製的重要性相當於電影裏的導演。 於 baike.baidu.hk -

#96.影音內容監製/直播節目團隊-酪梨工作室 - Tasker出任務

Hi!我是負責人馬斯(MARS),多年廣告代理商(陽獅/聯廣)和媒體業務(商業周刊)經驗,酪梨工作室觸及的領域包含視覺設計(實體/平面/數位)以及影音監製(廣告影音/活動 ... 於 www.tasker.com.tw -

#97.幕後工作人員架構

下面粗略地介紹各後台工作人員的主要職務,讓大家有一點認識吧! 監製: Producer. 導演: Director. 舞台監督: Stage Manager (SM). 於 www.chere.idv.tw -

#98.2023 我來自紐約電影線上看書網 - videochins.online

我來自紐約線上看劇情片HD由《紙月亮》導演羅德明以及監製張爵西合作打造的三人行電影工作室(Three Production),今日開拍其工作室第一部電影《我 ... 於 videochins.online -

#99.《神隱少女》復古紀念票卡開賣!吉卜力工作室監製

《神隱少女》數位紀念版復古票卡收藏雙人套票,由吉卜力工作室監製審核。第1 個設計巧思,在於沿用舊時票卡形式,將票卡獨有的存根聯截角設計保留。 於 www.shoppingdesign.com.tw