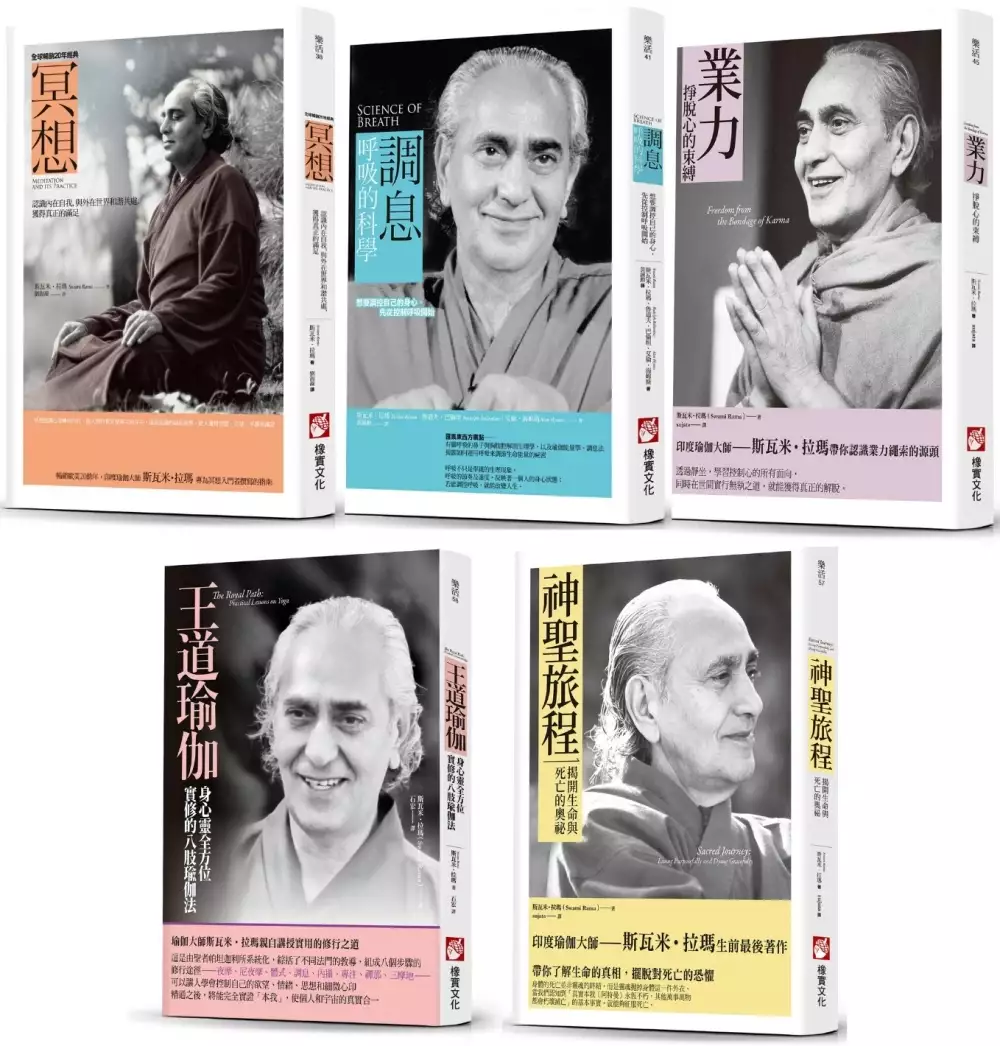

業karma的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦斯瓦米‧拉瑪,魯道夫‧巴倫坦,艾倫.海姆斯寫的 【斯瓦米‧拉瑪瑜伽實修系列套書】(五冊):《冥想【全球暢銷20年經典版】》、《調息‧呼吸的科學》、《業力》、《王道瑜伽》、《神聖旅程》 和斯瓦米韋達.帕若堤的 瑜伽經白話講解‧獨存篇(瑜伽大師斯瓦米韋達梵文原音逐字誦讀線上聽)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站在輪椅上引爆的「業力」 - 傅瑞德的硬派行銷塾也說明:上圖是一位目前身體微恙的(但中文很好的)老外朋友Martin Hiesboeck 拍到的輪椅照片;這個品牌的名稱叫做「Karma」。 Karma這個字的意思,認真說起來 ...

這兩本書分別來自橡實文化 和橡實文化所出版 。

南華大學 哲學系碩士班 陳政揚所指導 楊惠詔的 《瑜伽經》的思想與實踐 (2010),提出業karma關鍵因素是什麼,來自於《瑜伽經》。

最後網站芳的佛陀生命藝術插畫創作:業(karma)與法(dharma)和轉世之星 ...則補充:芳的佛陀生命藝術插畫創作:業(karma)與法(dharma)和轉世之星(Incarnational Star)間的關係。 業(karma)梵文譯音為羯磨,佛教術語,意為決.

【斯瓦米‧拉瑪瑜伽實修系列套書】(五冊):《冥想【全球暢銷20年經典版】》、《調息‧呼吸的科學》、《業力》、《王道瑜伽》、《神聖旅程》

為了解決業karma 的問題,作者斯瓦米‧拉瑪,魯道夫‧巴倫坦,艾倫.海姆斯 這樣論述:

本套書組合:《冥想【全球暢銷20年經典版】:認識內在自我,與外在世界和諧共處,獲得真正的滿足》+《調息‧呼吸的科學:想要調控自己的身心,先從控制呼吸開始》+《業力:掙脫心的束縛》+《王道瑜伽:身心靈全方位實修的八肢瑜伽法》+《神聖旅程:揭開生命與死亡的奧祕》 集結印度瑜伽大師-斯瓦米‧拉瑪 生前著作系列 從進入冥想、調息和認識業力繩索的源頭 學習控制心的所有面向, 及實用的修行之道 讓我們一步一步了解生命的真相和死亡的意義! 《冥想【全球暢銷20年經典版】:認識內在自我,與外在世界和諧共處,獲得真正的滿足》 暢銷歐美20餘年 印度瑜伽大師-斯瓦米

‧拉瑪 專為冥想入門者撰寫的指南 冥想能讓心念轉向內在,進入到自我更深層次的存在, 達到意識的最高境界, 使人獲得智慧、力量、平靜與滿足。 ‧除了練習冥想,沒有其他能夠真正控制全部意識的方法。 ‧只有練習冥想,才能獲得真正的滿足感,因為它會產生最高級的愉悅,並帶來無畏。 ‧只有冥想能讓我們充分體驗當下並連接永恆。 斯瓦米‧拉瑪為二十世紀最具影響力的瑜伽大師之一,曾於喜馬拉雅山區修行前後達四十餘載,融合東方修行及西方現代瑜伽理念,傳授任何人都可以練習的冥想方法。 本書特色 這是一本介紹如何進行內在修習的指南書,提供了相關練習的系統性指導,也

回答了入門階段最常見的問題,將幫助你度過最重要的基礎階段。斯瓦米•拉瑪大師從冥想概念入手,談及呼吸、體位、飲食、睡眠、精神等各方面在冥想練習中的表現,也詳細說明放鬆及呼吸等練習方法,既有心靈的指引,也是一套切實可行的指南。有了這些技巧,你就能夠隨時開始練習了。 《調息‧呼吸的科學:想要調控自己的身心,先從控制呼吸開始》 匯集東西方觀點── 有關呼吸的鼻子與胸腹腔解剖生理學、瑜伽能量學、調息法 揭露如何運用呼吸來調節生命能量的祕密 呼吸不只是單純的生理現象 呼吸的節奏及速度,反映著一個人的身心狀態; 若能調控呼吸,就能改變人生。 ◎呼吸是身體與心念

之間的連結 斯瓦米‧拉瑪與兩位美國知名醫師,分別從東方與西方的觀點,對「呼吸」進行全面的審視,包括胸腔與腹部的物理運動、呼吸道的生理與解剖學、各式呼吸習慣的生理與心理作用、鼻子構造與呼吸氣流的關係、呼吸氣流與神經系統活動的複雜模式、瑜伽觀點中潛藏在身心背後的載具「氣」(prana)等,說明了呼吸對生理健康及高階意識狀態的重要性。斯瓦米‧拉瑪也在本書中分享喜馬拉雅瑜伽士所練習的調息法,讓讀者可以立即從中受益。 不論是幫助釋放食物中的能量、影響心肺系統的功能,或是改變自主神經系統、情緒狀態等,呼吸在維繫人體器官的完整運作中,扮演著關鍵的角色。呼吸是所有生理活動的基本,並因為它碰觸到人體

眾多層面的運作,我們可以透過它來觀察與操控這些層面。 呼吸與心相互依存,掌控呼吸,心就會開始變得專一;假使呼吸不規則或斷斷續續,則心就會散亂。能控制呼吸與「氣」的人,就能控制住他的心;能控制心的人,就能控制住他的呼吸。調息能幫助練習者控制「氣」,進而達到更高層次的靈性修持。 本書將呼吸理論知識視為可被應用的個人成長工具,詳實描述了一系列實用的練習與技巧,以便讀者可有系統地控制呼吸及「氣」生命能量。這些練習都有助於擴展對呼吸的覺察,並以有益的呼吸方式來取代無意識的呼吸習慣。由於呼吸是身體與心念之間的連結,因此也可以被用來介入身體與心念的運作,隨著我們對呼吸的覺察及控制,這種介入將

可以深化生理與心理的改變。 《業力:掙脫心的束縛》 印度瑜伽大師-斯瓦米‧拉瑪 帶你認識業力繩索的源頭 透過靜坐,學習控制心的所有面向, 同時在世間實踐無執之道, 就能獲得解脫。 ‧希求行動成果的自私欲望,就是一切痛苦的根源。 ‧所謂無執之道,就是善巧無私且帶著愛地執行行動,並放下對行動成果的執著。 ‧一個能因為放下行動成果而感受愉悅的人,才可能證得圓滿。 ◎何謂「業」 「業」(Karma,或音譯卡瑪),也就是「實行(doing)與存在(being)的行動」,經常被比喻為由眾多繩線串成的繩索,用以形容自身被困在業繩的綑綁中,被生

命的痛苦以及經歷輪迴轉世的必然性所折磨。 業力是我們內在完美正義法則的展現,它是宇宙法則在人類小宇宙中的投射,並不包含武斷或懲罰的意味;這是宇宙通用的保證,保證每一個行為的結果最終都會回到其來源。因此,沒有任何一件事情的發生是偶然的。這並不是一種宿命的概念,因為無論發生何事,都是我們先前選擇和行動的結果,也是為了完成個人經驗的必然。 業繩的繩線,就是行動、想法、欲望,以及深藏於潛意識心中的隱伏人格傾向。在這些構成「業」的各種面向作用下,心一直處於持續被煽動、不斷向外尋求撫慰的狀態,結果讓許多物質、想法、幻想和享樂爭相奪取了人心的注意,於是人們變成了這些東西的奴隸。只要心依然處於

這種分心與渙散的狀態,我們就喪失從業力中解脫的希望。 我們身上已然發生的事情,是過去行動的實現;未來的一切也同樣會是目前行動的結果。先前行動所創造的業無法被改變,但是我們有能力決定未來的業。 ◎獲得智慧,從痛苦的束縛中解脫的三個原則: 1.放棄行動的成果。 2.善巧地履行責任,讓完成責任成為行動的唯一理由。 3.放下自我享受的欲望。唯有放棄對享受標的物的自私欲求,我們才可能獲得自由。我們必須學習放棄對自私享受的渴求,並開始無私地為了他人執行行動。 ◎本書簡介 為了展示每個人都必須透過研讀自我,來為自己解開束縛,斯瓦米‧拉瑪在書中分析了業的架構和心的作用,

並說明自我解脫的三個重要的階段。 斯瓦米‧拉瑪告訴我們,只有當一個人可以超越心的限制,到達至高的超意識境界,也就是所謂的三摩地,那寧靜之境,一個人才能夠真正證得業力解脫。唯有透過靜坐的練習到達此境後,真理的尋求者才能獲得至上本我的直覺覺知,並且通往自由。那是得以完全無私執行行動的自由,那是真愛的自由。 《王道瑜伽:身心靈全方位實修的八肢瑜伽法》 瑜伽大師斯瓦米‧拉瑪親自講授實用的修行之道 這是由聖者帕坦迦利所系統化 綜括了不同法門的教導,組成八個步驟的修行途徑 ──夜摩、尼夜摩、體式、調息、內攝、專注、禪那、三摩地── 可以讓人學會控制自己的欲望、情

緒、思想和細微心印 精通之後,將能完全實證「本我」,使個人和宇宙的真實合一 ※這是一套有條理而科學的學問,在教人如何自為,不強迫盲從信仰,而是鼓勵如實分辨。 ※每個接受王道瑜伽修練方法的人,都可以依照自己的親身體驗來檢驗它。 這是一條非常科學的瑜伽途徑,由帕坦迦利把它條理化之後寫了下來。只要遵循這條途徑,就可以學會控制自己的欲望、情緒、思想,以及那些沉澱在無意識中的細微心印。它非常有系統地解釋並描述了一套包含八個步驟的瑜伽功法,藉助它則可以讓個人和宇宙的真實合一。求道之人最後進到第八個階段,叫做三摩地。 不同的瑜伽法門相異之處,是在初始修練的階段,以及各有一套修

練專注的方法,但是最後的三個階段都是相通的,就是專注、禪那,以及最終的三摩地合一。它們都能通向圓滿、智慧、喜樂的境地。 《神聖旅程:揭開生命與死亡的奧祕》 印度瑜伽大師-斯瓦米‧拉瑪 生前最後著作 帶你了解生命的真相,擺脫對死亡的恐懼 身體的死亡並非靈魂的終結, 而是靈魂拋掉身體這一件外衣。 當我們認知到「真實本我(阿特曼)永恆不朽, 其他萬事萬物都會朽壞滅亡」的基本事實, 就能夠征服死亡。 「生」與「死」就像是一對伴侶,彼此為對方提供了連貫性的情節。 死亡並非一個終止的句號,而是長途旅程中短暫停歇的逗號。 ◎《卡陀奧義書》與死亡

議題 本書專注探討的奧義書是《卡陀奧義書》(Kathopanishad),這是一本揭示死亡的神祕面紗,以及探討生命意義的經典。針對今生來世、阿特曼知識的主題,《卡陀奧義書》是所有奧義書中解釋得最清晰易懂的。它清楚地定義了人類面臨諸多議題時的選擇方案,諸如生命的目的,以及在人生最後時刻必須做出的選擇。 全書的根本架構在一個極具靈性領悟的年輕人納奇凱達與死亡之主閻摩之間的對話。納奇凱達選擇放下一切,一心一意只追尋了悟本我。他想要了悟阿特曼,對了悟真實本我的渴望遠遠凌駕了其他所有的一切。閻摩在書中所描述的就是瑜伽之道,其目標就是:每一個個別靈體與存居萬物內在的至上本我之間的靈性結合。

◎人生是一趟挖寶工程 「生命意義」這份寶藏被藏在內在,被埋在層層的自我、欲望、情緒、習慣,以及其他隱藏的思想型態底下。阿特曼(個體的真實身分)就在那裡等著我們。這個挖寶工程就是世間人類存在的理由。 我們會慢慢地挖掘、剷除及脫離這一層又一層非真實、非永恆的本質,並透過這個過程學習。直到這項工程終於完工,我們了悟了自己的真實本我為止。這就是我們來到這世上的原因,這就是為何我們創造了這一切,這也是為何我們創作了這齣人生戲劇的原因,堪稱是橫跨全球取景,並囊括國際所有卡司的大製作。 ◎死亡並不是生命的結束 死亡只不過是一個車站,我們只是從上一班列車下車,然後等待開往下一個地

點的列車到來。無論我們選擇用怎樣的方式到達車站,那些生命旅程會決定我們到站時所呈現的內心狀態,同時也會決定我們來到這個旅程的轉折點時,對於即將展開的下一段旅程的準備狀態。 在死亡的時刻,靈魂拋掉身體這一件外衣。在身體死亡、腐壞之後,靈魂依然保持存在。靈魂沒有物質身體或物質宇宙現象的支持,繼續存在於靈性的領域之中。 ◎我們自己選擇了這一生的經歷 平等是絕對真理的不二法則,不公平才是人類的創造。根據重生理論,我們都應該對自己的此生與來生負起全責。每個人的出生都是根據他或她自己過去的行為來塑造成形的。 我們經常在沒有意識的情況下,選擇了下一次出生的要素。這些要素是由我們先

前的行動、思想和欲望來決定或選擇的。它們累積成深溝凹痕的印記,跟著我們生生世世地遊走。這些印記決定了轉世的所有特徵,包含了性別的男或女、會有怎樣的父母、有哪些兄弟姊妹、處於生命的何種階段、壽命的長短,以至於要遭受多少苦難、多少歡樂等,這機制並不牽涉一絲一毫的武斷或獨裁。也就是說,出生條件完美匹配了個體靈魂達成靈性成長的需求。 ◎死後的世界 關於死後的生命,每個人都會根據他或她的宗教信仰,預先賦予不同特定的期待。人們心目中的這些天堂,都只是個人所謂的最高欲望已達到滿足的心靈疆域。 每個人都有各自獨特的欲望,都各自定義了所謂的至高無上的快樂。同時,他們也都希望有一個地方可以讓這

些願望都能夠實現。這個天堂其實就是個人想法和欲望的投射,它就跟夢境一樣並不真實。 天堂或其他類型的死後世界,都不是一種靜止不動的狀態,而是由個人本身的念頭和行動而決定的可變動情境。那些經驗著天堂世界、享受天堂快樂的人,是由於過去的善行和善念賦予了他們這樣的福報。然而,善行與善念有其限制,同樣的,因為善行善念所累積的福報也是有所限制的。天界的快樂和人間的快樂類似,即便經驗及享受天界快樂的時間有可能比較長,還是有結束的時候。

業karma進入發燒排行的影片

dアニメストアの先行1話見てきました。

ヒロインとの邂逅をあえて1話では書かず、第二の人生に焦点を当てた構成。グッドですね。

真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました

サブチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCHwfR4QI0dARwvnF850ga1Q

投稿者のTwitter https://twitter.com/FateTKTK

投稿者のメールアドレス

[email protected]

立ち絵

星野ニア(目浮津ママさん)

https://twitter.com/syannhaineko

紲星あかり(MtUさん)

https://seiga.nicovideo.jp/seiga/im8013511

BGM

星野ニア(セミニア)さん

https://twitter.com/HoshinoNia_

【オリジナル曲】彗星【星野ニア】

https://www.youtube.com/watch?v=ADbWOBpOr2c

【オリジナル曲】業 Karma 【星野ニア】

https://www.youtube.com/watch?v=ADbWOBpOr2c

MELTY BLOOD -Remastering- : MELTY BLOOD OST'(コノメニウー)

https://www.youtube.com/watch?v=9xZ8HTB6PJE

#気軽にコメントしてください #ゆっくりなろう系アニメレビュー #真の仲間

《瑜伽經》的思想與實踐

為了解決業karma 的問題,作者楊惠詔 這樣論述:

「瑜伽」是一個歷史悠久的超越自我的修行方法。古今中外流行過的功法不計其數,但是像瑜伽流傳如此久遠者,在歷史中找不到第二種。其流傳之廣,也無可比擬。然而「瑜伽」一詞在現代社會所賦予的意義似乎已狹窄化,若欲導正瑜伽的修行方向,就必須先了解瑜伽的真實面貌。倘若只了解瑜伽的思想理論而沒有實踐修行,則與數論哲學無異,且不能顯出瑜伽以實證為主的特色。我們必須理論與實踐同修,以理論指引實修的方向,以實修來驗證理論的真實性。因此我們應該回歸瑜伽本源的探究。 本文於第二章確認帕坦佳利所編寫的《瑜伽經》,不僅收集且歸納了印度從有文字記載以前的苦行實踐和冥想方法,還整合成一有系統的哲學體系,使這些實踐方法

具有理論依據以及形上學的基礎,進而確認《瑜伽經》是值得研究的議題。 於第三章 《瑜伽經》的實踐基礎之第一節解脫觀念的起因則研究《瑜伽經》的宇宙觀,因為《瑜伽經》的宇宙觀對其整個發展有絕對性的影響,瑜伽修練欲求從這個世界解脫,乃是順著世界演化的觀念,回到精神本體,也就是回歸到真正自我的本質。瞭解《瑜伽經》實踐的思想緣由,如此才能知道實踐的目的。第二節從生命的問題了解到人生是痛苦的,而人類有離苦得樂的欲求,並且痛苦是可以避免的,因此我們要尋求解脫。第三節《瑜伽經》的功用正是引導瑜伽行者避免第四節所探研的解脫的障礙,包括心、身體、業(karma)和神通的障礙。 第四章《瑜伽經》的解脫方法第一

節則探研解脫的前方便法,就是修行的預備心態信、精進、念、定、慧,這是對初學禪修者的提點,以對治剛起修者因為信念不足而產生懷疑、勤奮不夠導致懈怠、懶散等,或者因方法不彰,而退失道心的對治方法。並鼓勵瑜伽行者勇猛精進的人是接近三摩地的,並且對尚未靜心禪修者指出對快樂、痛苦、善行、惡行之對象,以慈、悲、喜、捨來對治。藉此增長自己的悅性。之後,對於決心修行者,提到修苦行、研讀聖典和信奉於自在天,才能減輕煩惱並達到觀想的目的:三摩地。而達到三摩地的實踐方法則從《瑜伽經》最核心的修行方法層層進入,就是瑜伽八支功法的前五支:禁制(yama)、奉行 (niyama)、體位法(asana)、呼吸法 (prana

yama )、感官收攝 (pratyahara)。此五支功法僅涉及自性(prakrti)的部份,尚未進入精神的領域,因此稱為「外瑜伽」。第二節解脫的進路探研瑜伽實踐中最重要的工具與入手處「心」(citta)。《瑜伽經》認為神我回歸獨存唯一的途徑就是抑制心的波動,因此整個瑜伽經講的莫過於如何抑制心的轉變(citta-vrtti)。因此,心是瑜伽首要掌握的對象。接下來才進入第三節解脫的核心方法「內瑜伽」。它是八支功法的後三支又稱為「總制」(samyama),包括專注一處(dharana)、靜慮(dhyana)和三摩地(samadhi)。實際上前五支功法是此功法的前方便法,用來幫助第六功法的,因此第

六支功法:專注一處,是總制的第一功法,也是瑜伽真正內修的開始。第七支功法:靜慮(dhyana)則是第六功法的延續和深入,第八支功法三摩地(samadhi),是第七支功法的延續和深入,因此可說第六支功法是唯一的功法。 第四節解脫的境界「三摩地」(samadhi)是達到解脫的過程也是解脫的境界,雖已進入解脫的境界,但是尚未到達瑜伽的最終目的「獨存」(kaivalyam)。因此將它放在最後一節。三摩地不僅僅是一個點而已,帕坦佳利的評註者們區分了最高專心的幾個種類或階段,即有尋三昧、無尋三昧、有伺三昧、無伺三昧、有喜三昧和有我三昧六種,屬於有想三昧。有種子三昧包含有想三昧和無想三昧(有業跡);而當

無想三昧的無意識的業迹(samskara)也被消耗掉,無一切識及分別覺,故真正的無種子(nirbija)三昧才落實。無種子三昧已是解脫(Moksha)前的最後階段。在此狀態下,神我已完全無束縛,瑜伽行者的生命活動都在般若智慧當中,三德平衡,不再於自性之輪轉中,等待命終之時,自然產生大分解,回歸於原質。神我(自我)獨存,不受後有。

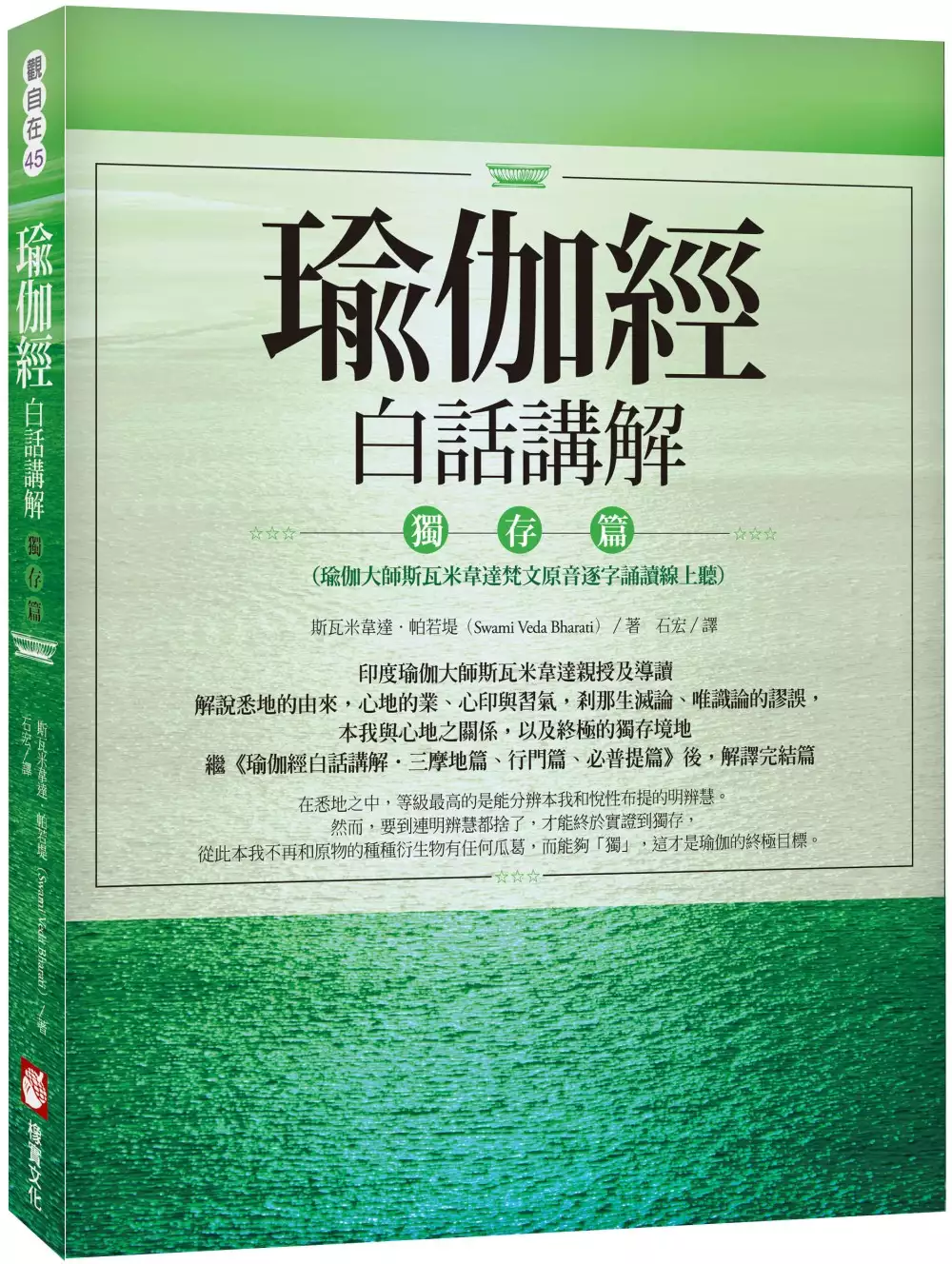

瑜伽經白話講解‧獨存篇(瑜伽大師斯瓦米韋達梵文原音逐字誦讀線上聽)

為了解決業karma 的問題,作者斯瓦米韋達.帕若堤 這樣論述:

印度瑜伽大師斯瓦米韋達親授及導讀 解說悉地的由來,心地的業、心印與習氣,剎那生滅論、唯識論的謬誤, 本我與心地之關係,以及終極的獨存境地 繼《瑜伽經白話講解‧三摩地篇、行門篇、必普提篇》後,解譯完結篇 在悉地之中,等級最高的是能分辨本我和悅性布提的明辨慧。然而,要到連明辨慧都捨了,才能終於實證到獨存,從此本我不再和原物的種種衍生物有任何瓜葛,而能夠「獨」,這才是瑜伽的終極目標。 《瑜伽經》的「獨存篇」可以分為兩個部分。第一部分繼續講述「悉地」,並且討論了「悉地」如何發生以及所引起的「身見」和業力理論。接著,從第14經一直到第24經,都是在駁斥佛家的理論,包括剎那生滅論、唯識論等,因

為帕坦迦利認為,提倡這些理論的人會讓自己困在低階的「有智三摩地」。第二部分從第25經開始,詳細講述什麼是「獨存」,包括如何斷除干擾、得法雲三摩地,然後終極解脫。 ◎《瑜伽經》白話講解系列簡介 成書於兩千五百多前的《瑜伽經》是瑜伽哲學的根本經典,出自印度聖哲帕坦迦利之手,由簡而繁地引導瑜伽士一步步完成性靈之旅,一步一步地開展細說。想深入研究《瑜伽經》或有心入門的人,都能在這一系列白話講解書中,得到淺顯易懂的資訊。 第一篇說明所謂「瑜伽」是讓動蕩不停的心念得以調伏受控,介紹調伏心念的途徑、三摩地種類、修三摩地的方法等。第二篇接續「修」的主題,教導對治「離定心」的具體修法「行瑜伽」,

以期進入三摩地及滅除「煩惱」(苦),並介紹八肢瑜伽的外肢。第三篇從介紹八肢瑜伽中屬於「內肢」部分的專注、禪那、三摩地開始,談及過程中可能出現的類似超能力的多種「悉地」現象。這些內容分別在《瑜伽經白話講解‧三摩地篇》、《瑜伽經白話講解‧行門篇》、《瑜伽經白話講解‧必普提篇》之中。 ◎本書源起 斯瓦米韋達於2006年底至2007年初,在印度學院中做過一次「瑜伽經初級班講座」,但是只講完了前三篇。一直到了2012年的11月,他才接續講第四篇。那個時候他的身體日益衰弱,又因為他在翌年(2013)的3月要進入一個為期五年的靜默期,要忙著處理很多未辦事項,所以第四篇的講課只能斷續為之,原本計畫的

十二堂課縮短為十堂。所幸後來得到二位貴人相助,收集到斯瓦米韋達過去幾十年間講授《瑜伽經》的紀錄。一位是斯瓦米韋達的繼任人,國際喜馬拉雅瑜伽總會的現任精神導師斯瓦米瑞塔梵(Swāmī Ṛtāvan Bhāratī),那些授課的原始紀錄大多是他當年整理謄寫下來的。另一位是傳承的資深老師司通馬(Stoma),他自告奮勇開始撰寫第四篇的釋論,完成斯瓦米韋達的遺願。 在編譯的過程中,譯者選取的材料有四個來源:1.斯瓦米韋達2012年11月講授第四篇的錄音。2.斯瓦米韋達對《瑜伽經》經文的文字翻譯,年份不詳。3.斯瓦米韋達於1973年至1978年講述《瑜伽經》的課程文字紀錄,其中第四篇部分。4.斯瓦

米韋達於1985年講授第四篇的文字紀錄。此外,譯者也參考了斯瓦米韋達在著作中也經常引用的,由上世紀的數論瑜伽大師斯瓦米哈瑞哈若難達(Swāmi Hariharānanda Āraṇya)所寫的《帕坦迦利的瑜伽哲學》(Yoga Philosophy of Pantañjali)。 ◎本書編排特色 本書編排方式沿襲了《瑜伽經白話講解》系列前三本的編排方式。 正文部分的編排完全遵循原經次序,並且依慣例附上經句的號數。每句經文先是中文的直譯,接著是以羅馬字母根據「國際標準梵文注音」顯示的梵文經句原文,以及經句的逐字釋義。由於經句的原文極其精簡,所以最後再將經句中被省略的文字填入後,重新

用中文把經句表述一次。這樣做,更能連貫經文意思,讀者也能更輕易了解整句經文的意旨所在。 作者簡介 斯瓦米韋達.帕若堤(Swami Veda Bharati) 來自喜馬拉雅山的瑜伽大師、禪修者、詩人、學者、心靈導師。1933年出生於印度一個哲學思想濃厚的梵語家庭,自幼在家中學習,未入讀過正式學校。九歲時即能為人講授帕坦迦利的《瑜伽經》,並能應聽眾要求,引用四部吠陀經中的任何一句做即席演講。十四歲起,就廣受各方邀請,在印度的大學巡迴講授梵文哲學經典。 斯瓦米韋達先後獲得倫敦文學學士、倫敦文學碩士、荷蘭文學博士學位,接著開始前往世界各地講學,足跡遍及歐美亞非各大洲。他對世界各個主要

宗教的歷史根源和教義,均有相當程度的研究,熟稔十七種語言,擅長引導不同信仰以及沒有宗教信仰的人們體驗靜坐。 1981年,斯瓦米韋達接過上師斯瓦米拉瑪(Swami Rama)的衣缽,成為北印度瑞斯凱詩(Rishikesh)道場的負責人。1992年,他接受剃度,正式成為出家僧人。1996年他在瑞斯凱詩成立了斯瓦米拉瑪禪修學院(Swami Rama Sadhaka Grama),接引來自世界各地的瑜伽學生。多年來,提倡對禪定做科學的探索,並與世界著名的研究機構合作,在神經生理學領域進行了大量實驗。 2015年7月14日凌晨,斯瓦米韋達在印度學院中安詳離世,回歸永恆的靜默。 譯者簡介

石宏 業餘翻譯,譯有《瑜伽經白話講解.三摩地篇》、《瑜伽經白話講解.行門篇》、《瑜伽經白話講解.必普提篇》、《大師在喜馬拉雅山》、《瑜伽修行語錄》、《夜行的鳥》、《瑜伽就是心靈修行》、《哈達瑜伽》、《走向靜默,如你本來》、《心靈瑜伽》、《拙火瑜伽》、《幸福瑜伽》、《讓心中的狂躁消退》、《筆尖上的覺知──呼吸之間》。著有《去印度的幸福日記》(台灣明名文化出版)。 《瑜伽經》第四篇「獨存篇」綱目 本書源起 譯者前言:瑜伽的終極目標 楔子 ◎悉地的由來 第1~3經 ◎心地 ‧瑜伽士的化心 第4~5經 ‧關於業、心印、習氣 第6~11經 ‧時間和質性 第12~13經 ‧駁

斥佛家理論 第14~21經 ‧本我與心地之關係 第22~24經 ◎獨存 ‧斷除干擾 第25~28經 ‧法雲三摩地 第29~33經 ‧終極解脫 第34經 【附錄1】《瑜伽經》是否屬於口授傳承? 【附錄2】《瑜伽經》的研究題目 【附錄3】《瑜伽經》概要 譯者前言 瑜伽的終極目標 《瑜伽經》第三篇講到修練「三耶昧」(saṁyama)有可能出現種種的「悉地」(siddhi),例如能知過去未來、知天上星辰運行、易換身體等,一口氣列出了三十幾種,然後忠告修行人不可執迷於這些「本事」,因為它們會成為最終「解脫」(mokṣa)的障礙。而這些悉地當中,最高的莫過於能分辨出「本我」(pur

uṣa)和「悅性布提」(sattvika buddhi)的「明辨慧」,最後連這個明辨慧也捨了,才能終於實證到「獨存」(kaivalya,又譯獨寂、獨耀),也就是第一篇第3經所說的「見者安住於自性(本性)」境地,本我不再和「原物」(prakṛti)的種種衍生物(主要是布提)再有任何瓜葛,所以能夠「獨」(kevala),這才是終局的解脫。根據《瑜伽經》,這才是瑜伽的終極目標。 第四篇一開頭就提出來,除了三摩地(也就是三耶昧)之外,悉地還可能來自另外四種情況:天生而有(其實是從前世帶來的)、服用草藥而有、靠持咒而有、靠苦行而有。佛教也有類似的說法,報通(類似生而有之)、修通(類似由三摩地以及苦

行而有)、依通(類似由持咒以及藥物而有)、妖通(《瑜伽經》沒有提及)、鬼通(《瑜伽經》沒有提及)。《瑜伽經》僅列舉了悉地的五種起因,但沒有再進一步解釋,例如沒有說明為什麼服用草藥會產生悉地,以及究竟是哪些草藥才有如此的效果。 帕坦迦利接下來說,生成不同的物種、身體,這種轉化的悉地,是由於原物「流注」而發生。他緊接著解釋,這種「流注」不需要(也許不能)刻意去推動,只需要把阻隔之物移開就會自然發生,就像是農人要引水灌溉相鄰的田地,只需要把水閘打開即可。如果我們講的是轉世,那麼下一世會生為哪一類物種,自然與我們這一世的行為是有德還是無德,有很大關係。但是,這裡也可能是在解釋瑜伽士如何變出「化身

」。斯瓦米韋達在講述第三篇的時候,曾經提到印度物理哲學的兩句名言:「一切皆由勢能所構成」(sarvam śaktimayam jagat)以及「一切即一切」(sarvam sarvātmakam)。例如,水可以變成酒,幹細胞可以變成肝臟細胞,只要能駕馭勢能(śakti,夏克提),就能將任何物轉化成任何物。數論瑜伽認為,我們之所以無法做到,是因為被自己生生世世的煩惱習氣所限制住。然而,對於瑜伽士而言,這種轉化卻是如此之自然,正是水到渠成。 此處所謂的「瑜伽士」(yogi),是已經證得最終三摩地開悟解脫的人,不是被現代人所濫用的稱呼。問題是,到了如此境地之人,已經捨棄了心的作用,他為何還要造

出化身?這化身還有沒有心的作用?如果有的話,又是怎麼來的?怎麼控制的?如此是否會造業?斯瓦米韋達告訴我們,瑜伽士之所以要造出化身來,完全是因為慈悲心,動機是為了教化、救助世人,而不是為了一己自私的目的。第四篇的第2 ∼ 7經,就是在回答這些問題,解釋這個現象。 瑜伽士的行為不會造業,其他人的行為,不論是善、惡、善惡混合的,都是造業。由於造業,所以產生了「習氣」(vāsanā)。「習氣」這個梵文名詞有時會和另一個梵文名詞「心印」(saṁskāra)被認為是同義字。但是在《瑜伽經》中還是將兩者予以區別為佳。我們所有的行為,不論是身體的、言語的,還是心意的,都是在造業(karma),這個業會在

我們的心地「業庫」(āśaya)中留下印記,也就是心印,心印就像是在心地這塊土地種播下了種子,形成了習氣「vāsanā」,這個字也是「薰」的意思,久而久之薰染成為某種傾向,變成我們的人格特質。這些都是在無意識層面發生的過程,是我們普通心念所見不到、意識不到的。只有當修行有所成就,心識能擴充到無意識層面,才能認識到。習氣從無意識層面冒出來,先是成為某種模糊的情,等到這個情變得明確,就成了心念(vṛtti),然後心念變成具體的行為,又成了業,如此循環。 《瑜伽經》在第二篇講「煩惱」(kleśa)時,曾經講過業的道理,此處在第四篇的第8 ∼ 11經則是更進一步解釋習氣如何產生,有何特性,靠什麼

維持存在。如果能夠把維持習氣存在的因素給滅了,習氣自然就會消失,業的循環之鏈也隨之而斷,因此不再入輪迴轉世,這也是瑜伽修行的重點所在。 此後的第12 ∼ 13經是在解釋習氣(以及任何東西、現象)似乎存在或不存在,是因為被分為三個「時間的路途」(adhva,或者說「時際」)的緣故,也就是它們在過去、現在、未來(前際、中際、後際)顯現或隱沒,使得我們認為它們存在或不存在,但它們其實是一直存在的。這個觀念是第三篇第9 ∼ 15經所講「轉化」(pariṇāma)原理的延續,讀者需要回顧第三篇的說明。 第14 經開始就牽涉到一個瑜伽和佛學中某些宗派的基本分歧之處。《瑜伽經》主張,我們的心,以

及心所覺察到的外面對象萬物,二者不但是分離的,而且對象是有的,並不是如某些佛學宗派主張外物並非實有,而是由心念所造出來的。這個爭論想必在《瑜伽經》作者帕坦迦利的時代是個重要的議題,所以他用了許多句經來反駁。《瑜伽經》在第一篇提到「證量」(pramāna),就是說什麼可以用來做為真實與否的證明和量度標準(譯按,這個名詞有時候被認為是在形容「證悟」的功夫,似乎並非它的原意),一共有三類:(1)知量(pratyakṣa),以感官直接認知來量度證明,(2)比量(anumana),以邏輯推理來證明,(3)聖言量(āgama),以聖人(經書)之言來證明。帕坦迦利在此處是用了一連串的邏輯推理,也就是比量,來

反駁那些「外道」的主張,並沒有訴諸於權威引用聖言量來表述。他詳細的論點在此就不重複,請讀者自行閱讀思索。 需要加以說明的是,雖然大多數人認為《瑜伽經》此處是在反駁佛教的理論,因而推斷《瑜伽經》是在佛法流傳之後才成書。斯瓦米韋達卻是少數力主《瑜伽經》早於佛陀的時代,而此處所反駁的是某些當時已經存在且盛行的主張,這些主張其後被佛教某些宗派所認同,成為了佛教的一種理論。 第二點需要說明的是,斯瓦米韋達提到,雖然《瑜伽經》關於外物是否存在的主張,與佛教某些宗派的看法似乎是相互矛盾的,然而我們如果將《瑜伽經》的觀點理解為是一種「認識論」的主張,而佛教所提出的是「本體論」的觀點,那麼兩者之間的

矛盾就未必不可融合。《瑜伽經》完全是以實用為主,所有的「理論」都是為了讓修行人在實修時可以用得上。因此,這裡似乎是在提出反駁的論述,其實也是在描述我們心的覺知過程,為何心會有覺知的作用,假如心不是真的有覺知的能力,那麼是「誰」在覺,「誰」在知?這就是接下來第22 ∼ 24經所牽涉到更為重要的議題:「本我」。 在研究《瑜伽經》時,讀者一定要明白它的理論基礎是「數論」哲學。數論的主張是,唯一能「覺」的只有「本我」,它不可分,沒有衍生物。另一類是「原物」,它是死東西,是無覺的。原物由悅性、動性、惰性三種質性所構成,由於三種質性失去了均衡,所以衍生出一連串的再分類,一共有二十二類。第一個由原物所

衍生出來的,在宇宙是「大」(mahat),在個人則是「布提」(buddhi)。布提是所有物質中最精微的,它也像是一面鏡子,當本我反映在這面鏡子中,布提就從原本的「不覺」變成了「似乎有覺」,於是先起了「我」的自覺,然後開始能覺知萬事萬物,也就是有了「心」的作用。因此,根據數論的主張,「心」根本就是「物」,只不過比起其他的衍生物,例如感官、五大元素,「心」是最精微的物。如果沒有本我,「心」根本不起作用。 有趣的是,「心」是最「無私」的,它的存在、它的作用都是為他,不是為己。這個「他」,就是它的主人──本我。然而,本我其實是本來清淨的,根本就不會被捲進「心」的作用漩渦中,它只是一名旁觀者,完全

中立,甚至可以說是無動於衷。我們這些沒有開悟的人,以為自己遭受到種種的束縛和苦痛,其實這些都發生在「心」中,本我並沒有真的在受苦。因此,所謂開悟,悟到的是本我和原物、和「心」等等是分離的,這就是「明辨慧」。所謂的解脫,就是本我不再和原物、和「心」有任何糾葛,它安住於自性中,這就是《瑜伽經》的終極目標:「獨存」。 斯瓦米韋達說,第22、23經是關鍵的經句,我們一定要弄明白其中的道理,要如是去思維。否則我們就白學《瑜伽經》了,就根本不懂何謂瑜伽。 修行人有了明辨慧,雖然能區別本我和非本我,還沒有到最終的解脫境地,但是它的「果」是,對自己的本質不再有疑,不再會有「我是誰」這類的疑惑(第2

5經),以及此後會一心傾向於達至最終的獨存境地(第26經)。要注意的是,《瑜伽經》的經文並不一定只用「本我」(puruṣa)這個名詞,而是因應不同的語境,會使用「見者」(draṣṭṛ,或draṣṭā, darśinaḥ)、「見力」(dṛk-śakti),或是「覺性之力」(citi-śakti)、「所有者」(swāmin,主人)等不同的名詞來表示「本我」。 正因為還沒有到最終的解脫境地,所以第27經說,在修行的過程中,只要有縫可鑽,隱藏中的舊習氣還是會冒出來,干擾到修行人。如何才能把習氣給清乾淨?第28經說,要用到第二篇所說清除「煩惱」同樣的方法。 修行人到此已經把所有的障礙都清除了

,就如同前面第3經所描述的農夫引水灌溉的例子一樣,一切智慧自然湧現,得到「遍知正智」。如果能夠連這個智慧也捨了,做到了第一篇第16經所謂的終極無執,那麼就到了「法雲三摩地」(dharma-megha-samādhi,見第29經),它的「果」有三個:(1)一切煩惱業行都斷了(第30經),所以不再入輪迴,(2)一切蓋障已除,幾乎無所不知(第31經),(3)三種質性的目的已達,它轉化的「序」(krama)已經結束(第32經)。 第33經解釋什麼是「序」。最後的第34經說,因為不再有衍生的「序」,三種質性回溯到它們源頭的原物,到此本我和原物徹底分離,所以覺性之力安住於它的自性中,這就「獨存」!《

瑜伽經》到此全部結束。 最後要提醒讀者,雖然第四篇讀起來像是完全在講理論,其實不然,只不過它所描述的種種悉地、習氣、心地本質是非常高的境地,所以會覺得似乎離我們很遠。斯瓦米韋達在書中告訴我們,不要只是研讀,要把這些境地變成我們實際的體驗,才是學習《瑜伽經》的目的。 本篇是譯者自己的學習筆記,如果對讀者尚有助益,則該悉數歸功於斯瓦米韋達的教導,一切錯謬自然全是譯者的疏失。 【楔子】 《瑜伽經》第四篇的篇名是「獨存篇」(kaivalya-pāda)。這是一個很大的題目。1973年我在美國明尼亞波里市的喜馬拉雅瑜伽中心開過一次課程的講座,共有174卷錄音卡帶。2006 ∼ 2007年

間我在此地(印度的學院)講過《瑜伽經》前三篇,但只是簡單地介紹,非常簡短。你們需要先去聽2006年那三篇的錄音(譯按,已經整理翻譯成《瑜伽經白話講解》系列三摩地篇、行門篇、必普提篇共三本),否則你就無法聽懂這次的課程。 同時,我也要再度提醒大家,如果你不先對數論(sāṇkhya)哲學有所了解,你也不可能懂《瑜伽經》。有這麼多先修功課要做,因此如果明天只有一半的人,後天變成三分之一,下個星期只剩下三個人來聽,我也不會覺得意外。 這次講課的其中一個原因是,我明年(2013)將要進入為期五年的靜默,也許七年,也許更久,乃至永遠不再開口⋯⋯。我的時間不多,還有太多未完成的事。我為《瑜伽經》寫釋論書,過

去已經出版了第一篇和第二篇,一共有一千五百頁左右。目前我正在寫第三篇,有桑傑.沙斯提(Sanjay Shastri)博士以及潘迪特.賈格達南德(PanditJagadanand)這兩位高明的梵文學者從旁協助,希望不用太久就可以出版。本次第四篇的課程預定只講十二堂,當然不可能做到鉅細無遺,不足之處只有等我寫完第四篇那本釋論書了,如果我此生能寫完的話。 在我靜默的期間,我們傳承中有很多優秀的老師會繼續執教,你同時也需要自習,光是我已經出版的那兩本《瑜伽經》釋論書,每本都需要用上二、三年的時間仔細學習才能充分了解。在正式講解這一篇之前,我們需要了解《瑜伽經》的脈絡,它是如何開展,如何導入第四篇。 前

面我們在學習第二篇「行門篇」(sādhana-pāda)的時候說過,瑜伽也有和佛教苦、集、滅、道「四聖諦」相對應的教法,這是瑜伽的四根支柱,我們稱為:應斷(heya)、應斷之因(heya-hetu)、應斷之滅(heya-hāna)、滅之道(hānopāya)。 什麼是「應斷」,應該要避免、要斷除的?經文說:「應斷未來苦」(II.16),還沒來到、還沒發生的苦,是「應斷」。

業karma的網路口碑排行榜

-

#1.超过100 张关于“Karma”和“业力”的免费图片 - Pixabay

106 Karma的免费图片. 近期图像: 业力 阴阳 冥想 佛 和谐 和平 松弛 放松 灵性 莲花 · 抽象, 亚洲, 亚洲人, 背景, 平衡, 美丽的, 佛教,. 於 pixabay.com -

#2.業KARMA | 同人資訊與創作宣傳、二創同人專屬交流平台

「業KARMA」是める發表的一般向綜合動漫類同人誌作品,頁數20頁採用全彩影印規格為A5右翻的插畫本。 於 www.doujin.com.tw -

#3.在輪椅上引爆的「業力」 - 傅瑞德的硬派行銷塾

上圖是一位目前身體微恙的(但中文很好的)老外朋友Martin Hiesboeck 拍到的輪椅照片;這個品牌的名稱叫做「Karma」。 Karma這個字的意思,認真說起來 ... 於 hardcopy.cafe -

#4.芳的佛陀生命藝術插畫創作:業(karma)與法(dharma)和轉世之星 ...

芳的佛陀生命藝術插畫創作:業(karma)與法(dharma)和轉世之星(Incarnational Star)間的關係。 業(karma)梵文譯音為羯磨,佛教術語,意為決. 於 fangblog.pixnet.net -

#5.眾生的別業妄見和共業妄見 - 法界佛教總會

False Views Associated with the Individual and Collective Karma of Beings ... 這種別業妄見的人,就是好標異現奇,總覺得他自己與眾不同,好像一般的眾生在任何 ... 於 www.drbachinese.org -

#6.身口意业(身口意業) sān yè - NTI Reader

身口意业(身口意業) sān yè. sān yè proper noun the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma. Domain: Buddhism 佛教. Notes: 1. 於 ntireader.org -

#7.惡業(Bad Karma) - VoiceTube 看影片學英語

惡業(Bad Karma ). 31 0. s95 發佈於2021 年01 月13 日. 更多分享 分享 收藏 回報. 影片單字. 篩選條件. 重點單字 ... 於 tw.voicetube.com -

#8.業力與生命開展- 2014亞洲華語華德福教師研討會主題演說

2014年春季的亞洲華語華德福教師研討會,我們選了一個看似與教育理論和教學實踐無直接相關的主題:「業力」與「輪迴」 談到「業」(Karma), ... 於 www.anthroposophyyilan.org.tw -

#9.《業》仁波切2021 美國加州開示- 笨居士的專欄

有時這種表達方式似乎在說,我們的命運和歸宿掌握在我們自己手中,業力就是這個意思,我們是我們業力的副產品,我們不受上帝的控制。 Karma is difficult ... 於 benjushi.me -

#10.5度流產被親姐酸「業力引爆」 心死攆她出門反被家人轟 - 鏡週刊

一名32歲的女子斬斷與原生家庭的所有聯絡,因為她的姐姐在她最需要的時候,指責她5次流產都是「業」(karma),其他家人也不站在她這邊。 於 www.mirrormedia.mg -

#11.karma-翻译为中文-例句英语 - Reverso Context

使用Reverso Context: good karma, law of karma, bad karma,在英语-中文情境中翻译"karma" 於 context.reverso.net -

#12.Karma Cards的價格推薦- 2023年4月| 比價比個夠BigGo

Karma Oracle Cards業力神諭卡因果業力神諭英文卡牌桌游 · $310. 價格持平. 蝦皮購物 青檸動漫社區,玩具,動漫人物用品(1888). 高雄市新興區. 於 biggo.com.tw -

#13.三業

(二)非福業(梵apunya-karma),又作罪業。招感欲界惡果之業;此業能招非可愛之果以損有情。(三)不動業(梵aniñjya-karma),招感色界及無色界善果之業。 於 buddhaspace.org -

#14.KM_2500 – Karma 康揚行動輔具 - 展業儀器有限公司

展業儀器有限公司提供product產品: KM_2500 – Karma 康揚行動輔具、血壓計、血糖機、電動護理病床、助行器、電動輪椅、輪椅、O2氧氣機、抽痰機、噴霧器等淨重僅10.9 ... 於 www.yes-medical.com.tw -

#15.業天使神諭卡|Karma Angels Oracle|32張,柔性指導與溫暖智慧

內容附有說明書一本,(由Around the Tarot in 78 Days的作者Marcus Katz與Tali Goodwin所著),語言為英文、西班牙文、法文、義大利文、德文。 於 www.juicybuy.net -

#16.(PPT) Karma | Finn King - Academia.edu

http://www.slideshare.net/huanruilee/karmic- management-22031330 甚麽推動人去做業? 16 《阿毗達磨俱舍論》: 業生」。 「世別由 業由隨眠(煩惱/惑) ... 於 www.academia.edu -

#17.行動瑜珈Karma Yoga|藉著善念行動,累積心中的善業

行動瑜珈Karma Yoga 是一種融入在我們生活中的瑜珈生活方式,行動瑜珈又叫業瑜珈、服務瑜珈, 行動瑜珈「以行動為瑜珈」,聽起來很難,但其實行動瑜珈 ... 於 helloyogis.com -

#18.【業力神諭占卜卡_初階應用】Karma Cards線上課程

【Karma Cards 業力神諭占卜卡--初階應用】線上課程平日班&假日班. 「業力神諭占卜卡」是將占星與占卜做結合的一套牌卡,它與任何一副牌卡一樣,可以從零基礎學起, ... 於 www.chendioccult.com -

#19.業

業(梵語:कर्मन्,羅馬化:karma,巴利語:kamma,漢語音譯作羯磨或羯摩等),或稱果報、業力、業報、報應,意為行動、作用或功業。[1] 對於靈性的相信者, ... 於 www.wikiwand.com -

#20.【有聲書】故事永遠說不完的印度:半夜才開始的婚禮、一年 ...

終於,更多有趣故事的第三部來囉!! 這次,除了一定要分享的,另外幾種轉修行的印度日常: 念梵咒、戴寶石、斷食......等改變Karma業力的方法也要跟大家分享,在印度熱 ... 於 www.cite.com.tw -

#21.靈學服務"移除非個人業力(Karma)" - 心靈密碼能量療癒工作坊

我想諸位聽到"業力(Karma)"兩字並不陌生,也都知道個人種下甚麼樣的業力種子便會開出甚麼樣的果實. 然而有時我們卻會在不知情的裝況下背上了他人的因果. 於 sites.google.com -

#22.香光莊嚴第八十五期/專欄/異鄉手記/業可以轉變嗎

The Modifiability of Karma. 釋見可. 英文讀誦:Susan Brown Carlton. We are the heirs and owners of our karma. Through being present and awake to our ... 於 www.gaya.org.tw -

#23.『業力Karma』?就是『顯化法則』的運作方式|方格子vocus

說到『業力』,就會覺得是很負面的詞語。因為在宗教的宣傳底下,業力有各種五花八門的說法,例如:業力伴侶、因果業力、業力輪迴、甚至是雙生火焰的 ... 於 vocus.cc -

#24.業力與因果—佛陀教你如何掌握自己的命運 - 全佛文化

「業」的輪迴思想起源於印度,「業」(Karma),是指「行為」的意思。印度人認為業是招致輪迴轉生的一種動力。後來被佛教融攝之後,認為以此「業」為因,能招感苦樂果 ... 於 www.buddhall.com -

#25.業力神諭占卜卡Karma Cards

業力神諭占卜卡Karma Cards ... 一套結合高我及占星學重要三元素「行星、星座、宮位」之智慧精華的工具! 每個人內在都有自我引導潛能,稱之為「高我」,可以提供我們非理性 ... 於 www.treehouse-hk.com -

#26.业报| Fallout中文維基

业报(英文:Karma)反映了你在游戏中做出的所有善恶选择,以及《辐射》、《辐射2》、《辐射3》、《辐射:新维加斯》和《辐射战略版》中的废土居民对这些选择的看法。 於 fallout.fandom.com -

#27.業(1986) - 沈敬子| 藏品 - M+

M+,香港,© Shim Kyung-ja. 沈敬子 Shim Kyung-ja. 業 Karma. 1986. 詳細資料. 藏品編號:. 2020.543. 藏品類型:. 水墨,繪畫. 相關創作者:. 於 www.mplus.org.hk -

#28.合奏花精- Karma Clear 消除業力 - 素晴Soul Room

合奏花精- Karma Clear 消除業力. HK$178.00Price. Add to Cart ... 因遭受評斷所帶來的傷害性能量× 對事件盲目反應,而不是採取積極的行動× 承載著沉重的負面業力. 於 www.soulroom.hk -

#29.現貨業力因果神諭卡贈中文翻譯Karma Cards 英文訂制卡牌桌遊

... 都會給您解決,請不要輕易就給打低星,非常感謝您的理解與配合! #塔羅牌#神諭卡#占卜#探尋#療愈購買現貨業力因果神諭卡贈中文翻譯Karma Cards 英文訂制卡牌桌遊. 於 shopee.tw -

#30.「业〈Karma〉」观念的理论瑕疵 - 原始佛教

业 〈Karma〉,是出自奥义书的观念,不是佛教的主张。「业」的观念认为:「过去决定现在,现在决定未来」,然而,这个观念在理论上具有严重的瑕疵。 於 www.arahant.org.my -

#31.《施設足論》業報思想研究=A Study on the Principle of Karma ...

Keyword, 施設論=Abhidharma prajñāpti-pāda; 婆沙論=Abhidharma-mahā-vibhāṣā-śāstra; 業=karma; 業報=karma-vipāka. Abstract, 說一切有部傳有「一身六足」論。 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw -

#32.第二章《阿含經》業說的印度思想之背景 - 政治大學

「業」(梵文karma,巴利文kama)並非佛教所獨有的義理,印度此思想之. 起源,早在古印度的《吠陀》(Vedas)與《奧義書》(Upaniṣad)聖典中就已經. 於 ah.nccu.edu.tw -

#33.karma - 維基詞典,自由的多語言詞典

參見「karma」 在 Diccionari de la llengua catalana, segona edició(加泰羅尼亞語詞典,第二版), ... karma(賓格單數karman,複數karmaj,賓格複數karmajn). 業 ... 於 zh.wiktionary.org -

#34.Karma - 中文百科知識

梵語(Karma)巴利文(Kamma),中文翻譯為“業”。業有三種含義:一者、造作;二者、行動;三者、做事。在佛陀未出世之前的古印度,人們對業的解釋為“做事情”。 於 www.jendow.com.tw -

#35.Karma 佛教的真理是什麼第二篇業

Buddhism Series 1 - Doctrine 《佛教叢書1-教理》. What is Buddhist Truth - Part 2: Karma 佛教的真理是什麼第二篇業. Click on any word to see more ... 於 hbreader.org -

#36.業 Karma (Ch1) - Google 圖書結果

這下陳業懂了,他明白小女孩為什麼會帶著他等在這裡,小女孩車,是誰帶領救護車回去救柳小姐,是不是真的是柳小姐的老公。他全神貫注的每個可能有人的地方。 於 books.google.com.tw -

#37.正宗尼泊爾天然家用藏香Karma Happiness幸福業力手工線香香 ...

【品名】尼泊爾Karma Happiness幸福業力藏香. 【產地】尼泊爾. 【原料】藏紅花、檀香、丁香、紅白檀香等存活于高山雪線環境的藏Y。 【規格】30支/筒,22厘米/支,直徑 ... 於 www.ruten.com.tw -

#38.Dzongsar Khyentse Rinpoche | 對初學者談業‒ 宗薩欽哲仁 ...

Karma for Beginners ‒ Dzongsar Khyentse Rinpoche | 對初學者談業‒ 宗薩欽哲仁波切(20.78 MB) ~ Free Download Karma for Beginners ‒ Dzongsar Khyentse Rinpoche ... 於 cpanel.thepaperpartnership.co.uk -

#39.佛陀教育影音集成: WHAT IS KARMA?(業-是什麼?)[T0345]

WHAT IS KARMA?(業-是什麼?)[T0345]. 分類: Talks in English [C016], 主講者: 達摩難陀法師, 啟講日期: 演講地點: 資料來源: 參考講義: 備註: 檢索關鍵字: ... 於 www2.budaedu.org -

#40.先秦儒家「義命觀」與佛教「業果觀」之比較

因此筆者認為儒家「義命觀」與佛教「業果親」實具多組可對舉比較之重要概念, ... of Confucianists in pre-Qin Days and Karma of Buddhism:Focus on Mencius and ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#41.佛學大辭典/業- 维基文库,自由的图书馆

【業】 (術語)梵語羯磨Karma,身口意善惡無記之所作也。其善性惡性,必感苦樂之果,故謂之業因。其在過去者,謂為宿業,現在者謂為現業。 於 zh.wikisource.org -

#42.什麼是業力? 不離因果! - 量子禪緣

「欲知前世因,今生受者是;欲知來世果,今生作者是。」 與業果之間的連繫力量,通常被稱為「業力」。 「業力」是指個人過去、現在所有的行為,引發的 ... 於 qtzen.com -

#43.「業」(Karma)是一種學習方式、發展的機會 可能產生的九 ...

「業」(Karma)並不牽涉到懲罰。「業」代表發展的機會,它使個人得以由經驗而擴大了解,補足無知的空隙,做應該做的事。自由意志總是包含在內的。 於 blog.udn.com -

#44.我的未來我決定: 改變業力, 改變未來的解脫心鑰| 誠品線上

是「業」(karma)。 「業」是什麼?創巴仁波切說「業」是一種能量,不論是佛行事業或覺悟的能量,乃至輪迴 ... 於 www.eslite.com -

#45.ASJ - 業 KARMA by Absurd TRAX - SoundCloud

Stream ASJ - 業 KARMA by Absurd TRAX on desktop and mobile. Play over 320 million tracks for free on SoundCloud. 於 soundcloud.com -

#46.金寶.旺楚克GYEMPO WANGCHUK-The Circle of Karma 業力 ...

旺楚克GYEMPO WANGCHUK的【The Circle of Karma 業力輪迴】這件作品很有興趣,請問 ... 今日的所作所為將給明天的我們喜悅與痛苦,苦難的輪迴將在我們的業力中流轉。 於 artemperor.tw -

#47.淨業社Pure Karma Society | 金山聖寺Gold Mountain Monastery

淨業社Pure Karma Society ... Our Mission: Base on precepts, samadhi and wisdom , we purify our body, mouth and mind karmas, we diligently recite Buddhas name as ... 於 goldmountainmonastery.org -

#48.法性講堂- 「業」來自梵文「Karma」,身、口、意三方面合稱 ...

「業」來自梵文「Karma」,身、口、意三方面合稱「三業」。此意為菩薩見到世間都是由妄想造業引起的,當妄想多到沒有邊際,就會有無量的不同世間。 於 www.facebook.com -

#49.中文和英文都上架了Karma 業力by Sadhguru - Carousell

喺Hong Kong,Hong Kong買中文和英文都上架了Karma 業力by Sadhguru. 什麼是業力? “因果報應是世界上唯一解決人類面對苦難的困惑的概念。 它是解釋我們生活的世界看似 ... 於 www.carousell.com.hk -

#50.業- 維基百科,自由的百科全書

業(梵語:कर्मन्,羅馬化:karma,巴利語:kamma,漢語音譯作羯磨或羯摩等),或稱果報、業力、業報、報應,意為行動、作用或功業。 對於靈性的相信者,該術語 ... 於 zh.wikipedia.org -

#51.有關因果的幾則網誌

二、業Karma 業〔Karma〕是指由活動所產生出來的影響力或力量。業也可稱為業力。活動除了指身體行動外,還包括語言說話以及思想念頭。照佛教看來,每當我們起了一個 ... 於 web.npc.edu.hk -

#52.罪和業:《失樂園》九至十章和《那先比丘經》

基督教和佛教都主張罪由心生,業由心造。 ... 論文名稱(外文):, Sin and Karma: Book IX, X of Paradise Lost and Nasenbikukyo. 指導教授: 袁鶴翔. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#53.極致優品卡牌遊戲進口正版Karma Tarot 因果業力塔 ... - 奇摩拍賣

極致優品卡牌遊戲進口正版Karma Tarot 因果業力塔羅牌(訂)停版JZ1282 | 於 tw.bid.yahoo.com -

#54.業 (Karma) Japanese Calligraphy Kanji T-Shirt - eBay

Find many great new & used options and get the best deals for 業 (Karma) Japanese Calligraphy Kanji T-Shirt at the best online prices at eBay! 於 www.ebay.com -

#55.南台通識電子報

然則,業力與命限究竟是怎麼一回事?本文將整理、引述有關的論述以見其梗概。 ˟ăҢି۞ຽ˧៍! 業力(梵文karma)思想早已流傳於印度,是佛學思想之核心,也是很多亞洲人 ... 於 faculty.stust.edu.tw -

#56.Karma - Chinese translation – Linguee

一个普遍的特点是古典印度教中的灵魂,或轮回,一个灵魂从身体到身体通过轮回信仰,由一个人的行动,或业力决定的。 mb-soft.com. mb-soft.com. 於 www.linguee.com -

#57.品牌故事| Karma 康揚行動輔具

一個志業綻放許多圓滿. 幾乎全殘的身障者如何走出家門,親山近水?沒錯,他靠著下巴操縱電動輪椅緩慢行動,就可以安心 ... 於 www.karma.com.tw -

#58.將業力法則解釋成所有一切命中注定,便是選擇放棄自己的自由 ...

「業力」是梵文「Karma」的譯名,原來有「作用」之意。因此,釋迦牟尼才會以業力的概念,概括人類的所有行為。簡而言之,業力的基本法則可用一句話來 ... 於 www.thenewslens.com -

#59.13 Laws of Karma That Will Change Your Life 十三條可改變 ...

這次也不例外,在搜查Karma (羯磨,業力) 的英文介紹時,驚奇的發現,洋人對此Karma 的解說,相當廣泛、深入、正確。 我們普通對Karma 的認知,是依佛經所 ... 於 www.worldofmastermind.com -

#60.業 (KARMA) - song and lyrics by DIR EN GREY - Spotify

Listen to 業 (KARMA) on Spotify. DIR EN GREY · Song · 2013. 於 open.spotify.com -

#61.Karma -カルマ 業- | Coven (Tokyo Japan)

lyrics. 業 -カルマ Karma- / Lyric with Alphabet Kana (ruby) of Japanese pronunciation 闇夜に 紛れし 愚(ぐ)の業(なり) (Yamiyoni Magireshi Gunonari) 於 coven.bandcamp.com -

#62.關於「業」的疑問Karma Questions - 台灣基督東正教會

karma關於「業」(Karma)的一些疑問karma questions (下方文字節錄自維基百科對於「佛教中的業」所作的解釋) Second, you really are responsible for your actions ... 於 theological.asia -

#63.AvelCain アベルカイン業-karma- 会場限定チェキ4枚セット ...

AvelCain アベルカイン業-karma- 会場限定チェキ4枚セット-寫真–日本Yahoo!拍賣|最專業的日本yahoo代標網站!24小時全自動代標程式、超簡易功能介面;假日或半夜都能 ... 於 www.myday.com.tw -

#64.KARMA - momo購物網- 好評推薦-2023年4月

KARMA. 新上市; 月銷量; 價格; 篩選. 商品分類; 香味 ... 【靈性導師薩古魯套書】(二冊):《一個瑜伽士的內在喜悅工程》、《薩古魯談業力》. 於 m.momoshop.com.tw -

#65.Introduction to Nasya Karma (納西亞業力) | 學術寫作例句辭典

目的- 評估Nasya Karma 與Hrishva-Panchmool Taila 和Abhyanga 與Kukkutanda 瑜伽在Manyastambha w 管理中的功效。 A CLINICAL STUDY OF NASYA KARMA WITH ... 於 academic-accelerator.com -

#66.karma - WordReference.com 英汉词典

主要翻译. 英语, 中文. karma n, (Buddhism, Hinduism), SCSimplified Chinese 业yè. TCTraditional Chinese 業. Karma is a concept detailed in both Buddhist and ... 於 www.wordreference.com -

#67.相信「因果業障」就是最大的業力嗎? - 藍海潛能

因果業障的核心在“業”(Karma)。在宗教的傳統觀念裡,舊的因果的總結稱之為“業”,現在的果,就是新的因,也被視為“未來的業”。 過去的正信宗教,對因果還有很嚴謹與 ... 於 dnahappy.com -

#68.消除業力花精(Karma Clear)30ml - 晶荷花精

消除業力花精自由解脫釋放過往,消解帶來痛苦不快的緊繃情緒。 消除業力花精協助以原諒和慈悲療癒過去,覺知到生命中的困境與病痛底下的根源。 於 store.sunshineinbottles.com -

#69.業(KARMA)-Dir en grey-KKBOX

Dir en grey的歌曲「業(KARMA)」在这里,快打开KKBOX 尽情收听。 於 www.kkbox.com -

#70.【宏觀術數@iM網欄】因果業力玄中自有Karma在- 香港經濟日報

上期從佛誕談起節慶由來,佛學重心於「緣起性空」,世俗則注重其中所談及的因果業力,萬般帶不走,惟有業隨身……。由於佛學和術數皆涉及解釋個人或族群 ... 於 inews.hket.com -

#71.Top 100件karma卡- 2023年4月更新 - 淘寶

去哪兒購買karma卡?當然來淘寶海外,淘寶當前有100件karma卡相關的商品在售。 在這些karma卡的周邊產品有卡片/信紙、桌遊卡牌、名片盒/名片夾、貼紙/磁帖和海報/壁畫 ... 於 world.taobao.com -

#72.辭典檢視[業: (又音) ㄋㄧㄝˋ] - 國語辭典

梵語karma的意譯。佛教上指有意志的行為,包括身體、言語和心識等三 業 。如:「善 業 」、 ... 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#73.當和尚遇到鑽石4】愛的業力法則:西藏的古老智慧 - 博客來

書名:【當和尚遇到鑽石4】愛的業力法則:西藏的古老智慧,讓愛情心想事成,原文名稱:The Karma of Love: 100 Answers for Your Relationship, from the Ancient ... 於 www.books.com.tw -

#74.Radio 1|講東講西- 週日版|業karma - rthk.hk

業karma. Presenters:文潔華、岑逸飛、盧偉力. RTHK Radio 1. Error loading media: File could not be played. 00:0000:0000:00. 於 www.rthk.hk -

#75.【Basic Buddhist Terms】The Three Karmas(下) 三業 - 人間福報

2)Verbal Karma口業From the negative perspective, unwholesome verbal karmas are cause by speeches involving coarse language(惡口), duplicity(兩舌), ... 於 www.merit-times.com -

#76.Chain of Karma (業力之巨鏈) - 整合靈性心理學培訓學院

Chain of Karma (業力之巨鏈). 一切只為了滿足自我某種欲望的行為必定帶來負面的後果,因為這種自私的動機會在整體的能量場中加入張力,整體為了回復平衡的狀態, ... 於 ispti.hk -

#77.Karma 業| Ebook writing, Writing, Math - Pinterest

Oct 17, 2021 - [作者]坦尼沙羅尊者[中譯]良稹Karma by Ven. Thanissaro Bhikkhu. ... Karma 業. [作者]坦尼沙羅尊者[中譯]良稹Karma by Ven. Thanissaro Bhikkhu. 於 www.pinterest.com -

#78.業報與輪迴— 苦與苦的生起

一、原始佛教基本教義—業報與輪迴. 業的定義. 古印度語稱為竭摩; 梵語(Karma); 巴利文(Kamma); 中文翻譯為「業」. 業有三種含義:. 一者、造作 於 www.edb.gov.hk -

#79.亂世修心系列—好人真的有好報?認識Karma業力法則| Wellness

說回因果關係,業力(Karma)作用在它的原出處,早已有著很細緻的作用分類。用一個比較簡單的說法,首先,業力本身是中性的,沒有好壞之分。整體裏面,沒有 ... 於 www.madamefigaro.hk -

#80.巴基斯坦設計師andrea karma 業瑪刺繡/棉質完身3件歐根紗dupp.

Pakistani designer salwar kameez Karma Chickenkari/cotton lawn 3pc Organza Dupp.. Trouser length 39”. Chest 20”. Waist 19”. 於 www.pchomeus.com -

#81.赤羽业karma个人主页-哔哩哔哩视频 - Bilibili

哔哩哔哩赤羽业karma的个人空间,提供赤羽业karma分享的视频、音频、文章、动态、收藏等内容,关注赤羽业karma账号,第一时间了解UP注动态。。 於 space.bilibili.com -

#82.「業〈Karma〉」觀念的理論瑕疵 - 原始佛教會

業 〈Karma〉,是出自奧義書的觀念,不是佛教的主張。「業」的觀念認為:「過去決定現在,現在決定未來」,然而,這個觀念在理論上具有嚴重的瑕疵。 於 www.arahant.org -

#83.了解甚麼是因果業力(Karma Ghost) - 奈普敦智慧平台

智慧修行-修行 說法傳法 · 了解甚麼是因果業力(Karma Ghost) · 主題簡介 · 類別 · 奈普敦學習顧問股份有限公司 . 於 www.neptune-it.com -

#84.karma中文(繁體)翻譯:劍橋詞典

karma 翻譯:羯磨,業,業障(佛教和印度教用語,認為人的行為發生後將引起來世的善惡報應)。了解更多。 於 dictionary.cambridge.org -

#85.《維摩詰經》對勘材料 - 梵漢對勘雙語語料庫

梵語非連聲形式, śubha-karma-saṃcaya. 梵語標註, adj.m.sg.acc. 支謙譯, 淨除欲疑. 鳩摩羅什譯, 久積淨業. 玄奘譯, 久積無邊清淨業. 現代漢譯, 積聚淨業的。 於 ckc.eduhk.hk -

#86.什麼是業力(Karma)? - 佛教見聞錄

什麼是業力(Karma)? 「涅槃」是當你對正面的印象(業力)、情緒及行動都不再執著。 正面的業力(善業)是重要的,因為它能袪除掉負面的業力(惡業), ... 於 www.buddhist-experience.org -

#87.業(karma) 【中國大百科全書】—— 佛教詞典 - 佛弟子文庫

業 (karma). 【中國大百科全書】. ye 佛教術語。音譯“羯磨”。最早見於印度的古奧義書,是婆羅門教、耆那教、生活派(邪命外道)等都襲用的術語。佛教中一般解釋為造作。 於 www.fodizi.tw -

#88.調查:近6成科技業員工說自己職業倦怠,Credit Karma最高

Blind匿名調查科技業職場員工的想法,在30家科技公司中,有25家的員工職業倦怠比例超過50%,16家超過平均的57.16%,職業倦怠最嚴重的是Credit Karma ... 於 www.ithome.com.tw -

#89.一文读懂什么是“业力” - 知乎专栏

业 (Karma)”是印度文化中产生最早,也是最基本的一个哲学、道德和宗教概念。整个印度各大流派的哲学和宗教学说,无一例外的都是建立在“业”这一基础 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#90.业(宗教用语)_百度百科

古印度语称为竭摩,梵语(Karma),巴利文(Kamma),中文翻译为“业”。业有三种含义:一者、造作;二者、行动;三者、做事。在佛陀未出世之前的古印度,人们 ... 於 baike.baidu.com -

#91.什麼是業力? - Study Buddhism

What is karma raimond klavins unsplash. 業力指的是心理傾向,基於之前的行為模式,驅使我們像現在這樣去作,去說,去想。我們的習慣在大腦中塑造了神經路徑,在合適 ... 於 studybuddhism.com -

#92.業 - Digital Dictionary of Buddhism (DDB) Head Character Index

業不相應 [not concomitant with karma]. 業事 [conception]. 業力 [power of karma]. 業厄 [karmic troubles]. 業受 [reception of karma]. 於 www.buddhism-dict.net -

#93.歡喜作甘願受,也來談談Karma - PeoPo 公民新聞

女星莎郎史東一句KARMA (或Karman) 引來中國網友全面抵制,說話本身即使沒有 ... 台灣人說『歡喜作甘願受』,這可就跳脫了業、或因果的法力或束縛,自己作自己受,每個 ... 於 www.peopo.org -

#94.輪迴與業力Reincarnation and Karma - 小太陽優活館-華德福社 ...

輪迴與業力--人類存在的兩項基本真理。Reincarnation and Karma: Two Fundamental Truths of Existence。 - PChome商店街. 於 www.pcstore.com.tw -

#95.業(Karma)的法則 - 瑜伽的目的,在於實現真實

編按:本文章記錄了2016年10月在京都Mahayogi Ashrama舉辦的真理集會*的部分問答內容,原文刊載在日本部落格「ヨーガを生きる」上。 於 taiwanyogasangha.blogspot.com -

#96.karma在線翻譯 - 海词词典

I intend to release my karma to give power away. 我意願釋放我送給別人力量的業力。 Karma is guaranteed to repeat until it is released. 業力保證了它被一直重複 ... 於 dict.cn