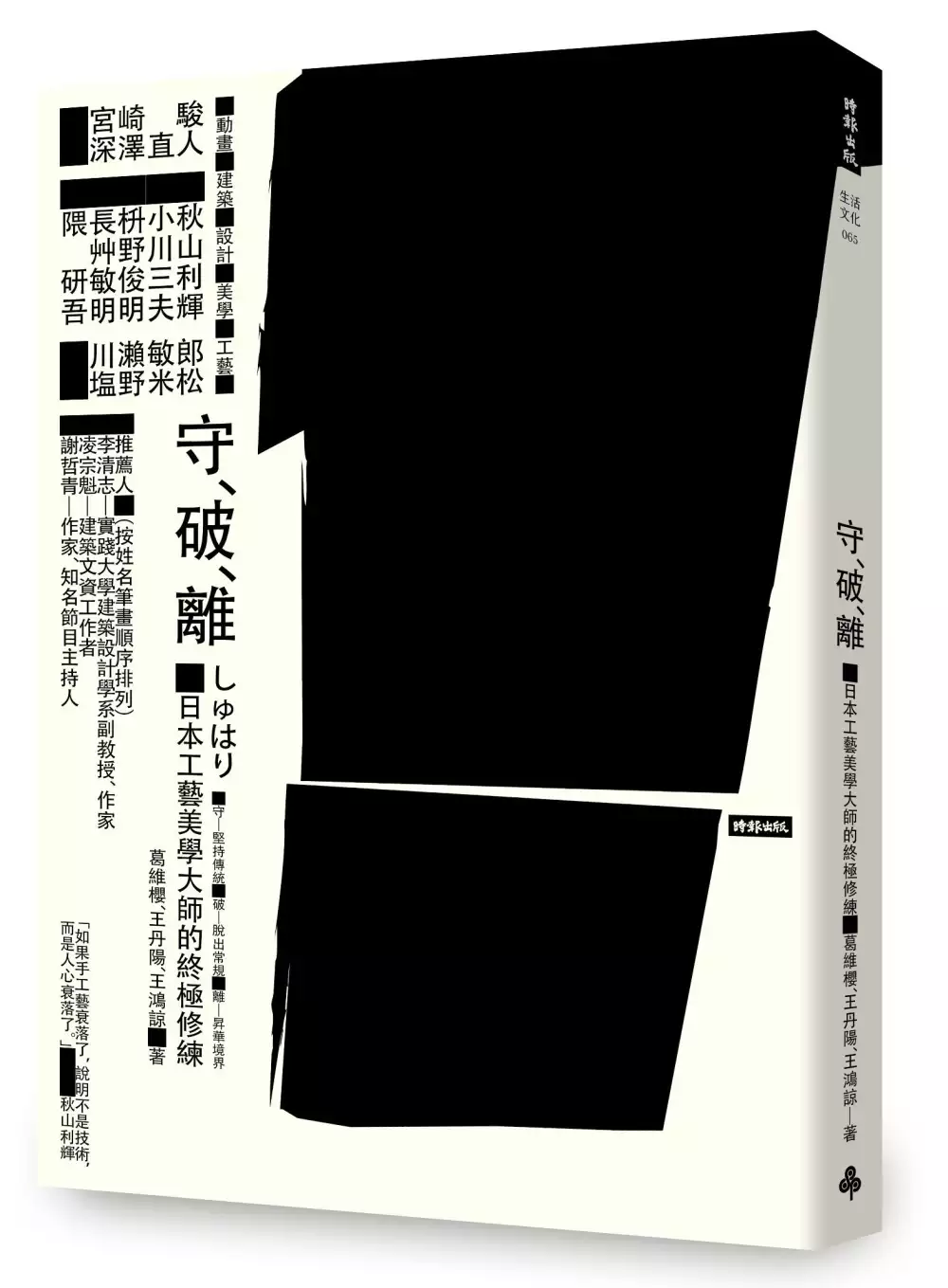

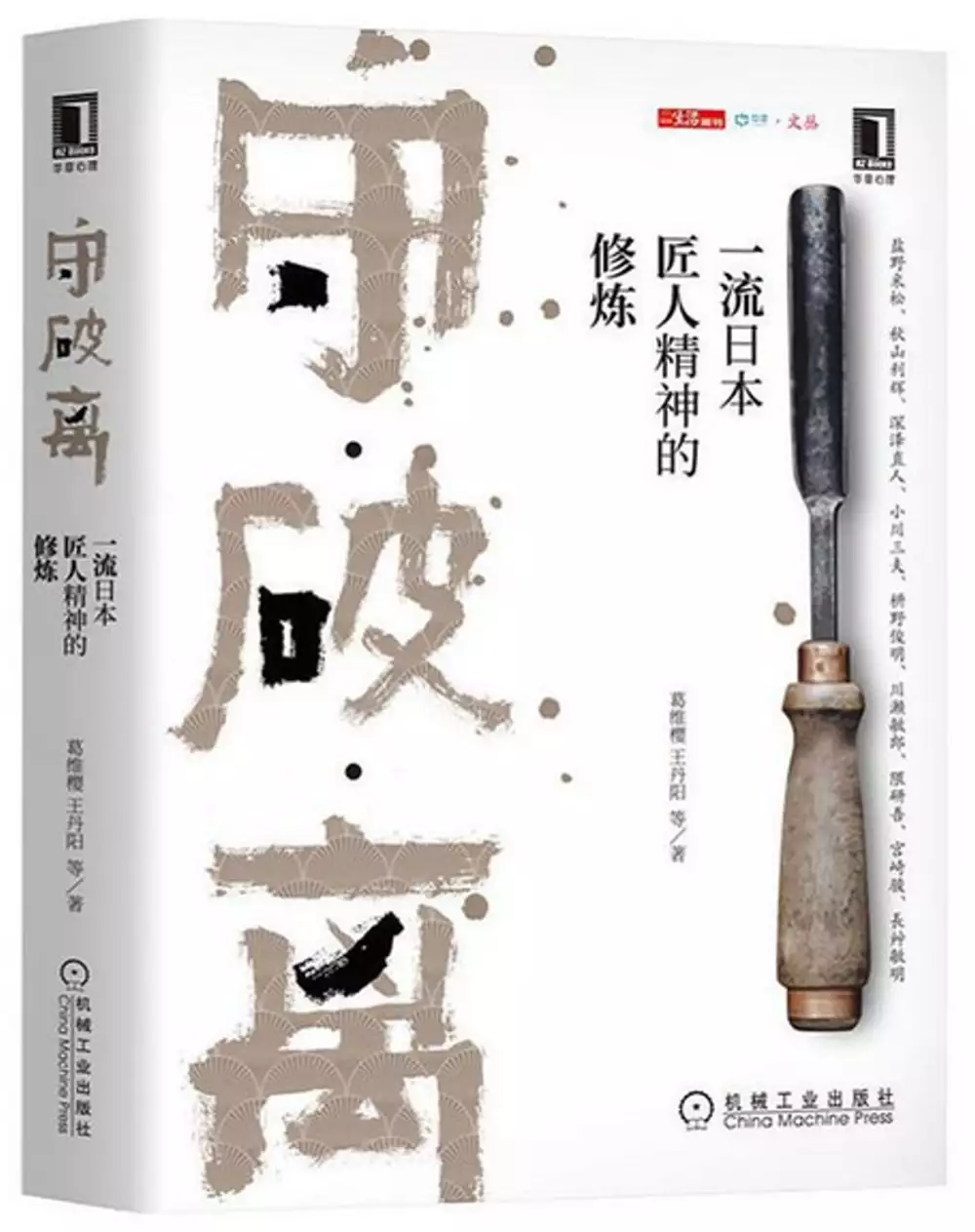

日本匠人精神的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦葛維櫻,王丹陽,王鴻諒寫的 守‧破‧離:日本工藝美學大師的終極修練 和葛維櫻王丹陽的 守破離:一流日本匠人精神的修煉都 可以從中找到所需的評價。

另外網站從「日式極上美學」開始探索美…日本匠人精神暗藏妳一定要 ...也說明:在現代社會講求速成的風氣下,自百年歷史中不斷沉澱淬練的日本匠人精神已然成為品味與體悟生活的基石。隨時代流轉,這些細膩工藝在不同時空中加以融合,更造就出「日式 ...

這兩本書分別來自時報出版 和機械工業出版社所出版 。

國立高雄師範大學 客家文化研究所 洪馨蘭、吳中杰所指導 徐志慧的 台灣南部六堆客家話「猴話」研究:以性語言及排泄物為中心的社會文化觀點 (2021),提出日本匠人精神關鍵因素是什麼,來自於客家、六堆、猴話、文化。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 書畫藝術學系 劉靜敏所指導 施世昱的 競合--省展國畫部(1946-1972)繪畫表現之研究 (2021),提出因為有 省展、水墨畫、膠彩畫、正統國畫之爭的重點而找出了 日本匠人精神的解答。

最後網站匠人精神 - Taaze讀冊生活則補充:日本 皇室指定家具工房的人才培育制度,不僅獲得日本國內企業與媒體的踴躍關注,更有來自美國、中國和俄羅斯等海外著名企業經營者或幹部來訪,這樣一套育人制度,究竟 ...

守‧破‧離:日本工藝美學大師的終極修練

為了解決日本匠人精神 的問題,作者葛維櫻,王丹陽,王鴻諒 這樣論述:

■日本工藝美學大師的深度對話 隈研吾│深澤直人│枡野俊明│宮崎駿 秋山利輝│小川三夫│川瀨敏郎│長艸敏明│塩野米松 ■動畫│建築│設計│美學│工藝 守=堅持傳統,破=脫出常規,離=昇華境界 ■賭上了一切,一代又一代 「……這個智慧既不能用資料計算,也不能用文字記載,也不能用語言表達, 只能被一雙手傳遞到另一雙手。這樣手的記憶,傳了一千三百年。」 ■人應該如何生活? 大量生產單一製品的工業社會所帶來的衝擊,讓日本傳統工藝歷經多時的困阨與矛盾,這些與日本人生活息息相關的手工藝、建築與美學,在時代的變革中,將會步上什麼樣的命運?匠人大師與手工

藝的話題,在現代社會裡的意義,和美學一樣,實際上指向了人的內心。 作者走訪建築、木工、枯山水、民藝品保存、動畫、刺繡、花藝等領域,深入九位日本國寶級匠人與美學藝術大師的世界,這些巨人們,不僅代表著歷史的傳承軌跡,也傳達了日本文化中難以訴諸文字的核心意識:對於傳統的堅持,為了生存而突破限制,進而昇華出嶄新的境界;「守」、「破」、「離」的精神之道,在千年建築裡、在草木流水中、一刀一刨、一筆一畫、一針一線;超越了時間與空間,貫穿了人心。 ■法隆寺宮大匠 小川三夫 「讓木材接觸你的手,進入你的身體,變成大腦。你替樹思考,建築替它活著。」 ■花藝大師 川瀨敏郎 「永遠沒有

一個作品是完成的,因為自然是在不停流轉著的。」 ■枯山水大師 枡野俊明 「枯山水本身沒有得失,得失在於人心。」 ■建築設計大師 隈研吾 「對建築的追求不是為了看著好看,而是人經過體驗,感覺到住著舒服。」 ■日本民藝館館長 深澤直人 「美的東西就像一碗白米飯,沒有各種調料之雜味的衝突和抵消。」 ■動畫大師 宮崎駿 「動畫世界能撫慰受現實壓迫的心靈,激勵萎靡的意志,化解紊亂的情感,使觀者擁有平緩輕快的心情,以及受到淨化後的澄明心境。」 ■木工大師 秋山利輝 「如果手工藝衰落了,說明不是技術,而是人心衰落了。」 ■京繡大師 長艸敏明

「日本人需要在藝術品中欣賞自然。」 ■手工藝採訪作家 塩野米松 「夏目漱石曾說,賣豆腐的人邊走邊賣,想的並不是國家,而是為了自己的一日三餐。」 名人推薦 李清志 實踐大學建築設計學系副教授、作家 凌宗魁 建築文資工作者 謝哲青 作家、知名節目主持人 (按姓名筆畫順序排列)

日本匠人精神進入發燒排行的影片

「舊的不去新的不來」,有了這句話,我們似乎就可以理直氣壯地,扔掉那支棄置在房間角落、滿布灰塵、但當初連睡覺都要抱着的結他。不知道從甚麼時候開始,「維修」這個行業漸漸在日常生活中淡去,維修被嫌棄成「花錢又花心機」,還不如買過一件新的。用金錢來衡量事物的價值,彷彿成為今天社會上的默契。

「維修呢件事,係需要花心機同時間嘅,係一門講求手工藝嘅生意。」全職結他維修員徐洪聲無奈地道出這個事實。而在每件事都要求夠新、夠快的年代,阿聲仍然選擇相信,一件樂器的價值與它的價錢無關。

樂器價值 源於回憶

如果音樂是用以抒發情感,那樂器就是用來承載記憶。阿聲說,他遇過一位客人拿着一支「夜冷」級的結他,就是那種在路邊幾十元就能買到的款式,然後拜託阿聲維修,更表示不惜付出比結他價值更高的維修費。後來阿聲才知道,這個客人並不會彈結他,堅持維修只因為這是爸爸留下的遺物,希望修理好後學彈,從音韻中尋找爸爸的足跡,「值唔值得維修就唔係由我去決定嘅,而係你自己,究竟需唔需要去整返好支結他。」這就是阿聲的信念。

在阿聲看來,維修結他是一種溝通、一種教育。他會花上半小時甚至一小時去了解客人買結他的背景,想要有怎樣的音色,想要彈奏怎樣的曲風。最後,他還會教客人保養樂器的方法,解釋哪些細節可以自己調較,遇到哪些問題才需要找專人修理。和市面上的機械化工序不同,大概就是這種既「度身訂造」又「趕客」的方式,令阿聲的客人少了,朋友卻多了。

維修的執着 源於日本匠人精神

「不求有功,但求無過」,相信是不少人的打工哲學,但阿聲就不以為然。阿聲曾到訪日本東京御茶之水ESP音樂學校兩次,看到了當地人製作出無可挑剔的樂器,感受到日本人對於職業的一份堅持。他決定將這種堅持、這種在工作中不斷思考與改良的心態帶回香港,即使改變不了其他人,也至少要帶回自己的工作室,「其實香港都有好多好有特色嘅手工藝,都可能因為一啲社會因素,而唔能夠承傳落去,我覺得係好可惜嘅一件事。」

不被尊重 源於金錢效率掛帥

面對不同的客人,有人會嫌維修費貴講價,有人會嫌棄維修時間太長:「佢會覺得,點解你整呢件嘢要一千蚊,八百蚊都得喇,你整得咁快。」阿聲對此深感唏噓:「你問我一支結他大約要維修幾耐,其實真係好難答,一般嚟講,由於我要做好詳細嘅檢查、做資料收集、要同客人匯報,甚至可能我會有一份好詳細嘅維修報告。講求手工藝嘅生意,其實最慘嘅地方就係,可能你睇到我今日整三個鐘、四個鐘或者一日,其實可能我第一次(維修呢款結他)嘅時候,可能我試咗、重覆咗好多次,或者我花咗好多心思,甚至金錢去學習,先會得到呢個成果。」

「如果你咩事都將錢放喺第一位,一定會犧牲咗啲嘢,例如你想快啲拎返結他,咁可能我就需要忽略一啲細節,你唔能夠畀一個相對好嘅價錢,同樣你未必能夠得到100%嘅服務。」網上資訊發達,不消一分鐘就能搜尋到各種維修資訊和價格,亦是着重細節的維修師傅不受尊重的原因之一,阿聲感慨地說。

而面對客人,阿聲不時都會被問到:「個結他值唔值得整啊?」今集《港。故》用7分鐘,帶大家思考一下,舊了、故障了的物件,值不值得維修,應該由誰來決定。

------------

《港。故》:東網每周專題習作,講故事、講香港人的故事。

FB:http://bit.ly/oncckonggu_FB

IG:http://bit.ly/oncckonggu_IG

Youtube:http://bit.ly/oncckonggu_Youtube

台灣南部六堆客家話「猴話」研究:以性語言及排泄物為中心的社會文化觀點

為了解決日本匠人精神 的問題,作者徐志慧 這樣論述:

本論文旨在研究含性語言(器官、動作)及排泄物(器官、動作)的六堆客家「猴話」,探討分析其所帶出的「規訓」功能以及「穢物」在社會文化中的所彰顯的價值,期以瞭解那個時代的隱喻、思維方式和文化語境。研究主要採取文獻分析法(在諺語中做田野的方式)及輔以田野訪談法,並運用社會語言學、文化人類學及性別、身體等理論依據進行研究,以相關理論觀念探討分析六堆客家的社會文化層面。「田野讓我們看到整體觀,並補足文獻上之不足」。經由訪談讓我們看到「猴話」背後帶出的生活經驗、思維精神、文化觀點及展現語言表達的多樣性。本研究結果,「猴話」所帶出的「規訓」的功能,讓語言字面上的性張力與汙穢義脫離了語言本身,回歸到教化、訓

示意義。通過對本研究,可驗證六堆客家社會對於「言談」這件事的重視。亦可看見在客家社會中性別(階級、角色)觀念是被建構出來的,及語言如何被用來展現、強化權力;語言及文化兩者間更是相互塑造與制約。文化重在保存,不管是位處金字塔上端或廣大常民之間所使用之語言,皆值得研究與保存。因為語言的每一個面向都深受社會影響,也具有文化意義,使用語言即是一種承載文化價值的社會行動,在塑造並反映文化規範和社會互動上扮演著核心角色。

守破離:一流日本匠人精神的修煉

為了解決日本匠人精神 的問題,作者葛維櫻王丹陽 這樣論述:

守,就是堅持傳統 破,就是脫出常規 離,就是昇華境界 從守到破再到離, 是匠人自身的涅槃。 精神上的固執, 骨子裡的輸不起, 懊惱、野心和堅韌, 技術與價值的精細計算...... 即便是凡人,經過了歲月洗禮,也會發生轉變。 日本匠人精神的精髓是什麼?日本匠人精神對於當下的個人和企業有什麼借鑒意義? 《三聯生活週刊》資深主筆遠赴日本,採訪了近十位日本的匠人,如動畫大師宮崎駿、著名建築設計師隈研吾、知名產品設計師深澤直人、當紅花藝大師川瀨敏郎、國寶匠人秋山利輝以及枯山水大師枡野俊明等,通過閱讀這些第一手的資料,我們可以真正從中瞭解和學習日本匠人精神的精髓和奧秘,這些

資料對個人和企業的發展也有重要的借鑒意義,是不斷精進成長的智慧法寶,也是解讀當代日本文化的關鍵之所在。

競合--省展國畫部(1946-1972)繪畫表現之研究

為了解決日本匠人精神 的問題,作者施世昱 這樣論述:

第1-27屆「省展國畫部」(1946-1972)裡的水墨畫與膠彩畫之「競合」關係,適與臺灣美術史上的「正統國畫之爭」事件直接相關。本文運用史學研究法,通過歷屆展出作品的量化統計及形式風格分析,研究後發現:寫生是水墨畫與膠彩畫之間的最大公約數,它的具體創作實踐是以嶄新的畫面深度空間表現形式,顯現出臺灣獨具特色的風格。 此外,因普及化的攝影技術影響了現代人的視覺經驗,畫家以富有現代人視覺感受的畫面空間表現形式從事臺灣在地寫生創作,這種形式風格特徵共同地出現在水墨畫與膠彩畫的人物、花鳥、山水與風景等題材裡。

日本匠人精神的網路口碑排行榜

-

#1.「匠人精神」究竟是什麼?除了勤勉、忠誠,還有個性 - 每日頭條

一般認為「匠人精神」一詞來自日語,但日語裡原本並沒有這個詞。日語裡真正存在的是「職人気質」,大辭林的解釋是「多見於職人的品性。對自己的技能擁有 ... 於 kknews.cc -

#2.日本的「匠人精神」 - 人人焦點

日本 的「匠人精神」 · 相信在許多人的眼裡,除了站在歷史上的看待過去的日本人,其他時候,大家都感覺他們日本恪守規矩、工作認真、儘量不去麻煩別人的形象 ... 於 ppfocus.com -

#3.從「日式極上美學」開始探索美…日本匠人精神暗藏妳一定要 ...

在現代社會講求速成的風氣下,自百年歷史中不斷沉澱淬練的日本匠人精神已然成為品味與體悟生活的基石。隨時代流轉,這些細膩工藝在不同時空中加以融合,更造就出「日式 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#4.匠人精神 - Taaze讀冊生活

日本 皇室指定家具工房的人才培育制度,不僅獲得日本國內企業與媒體的踴躍關注,更有來自美國、中國和俄羅斯等海外著名企業經營者或幹部來訪,這樣一套育人制度,究竟 ... 於 www.taaze.tw -

#5.浅谈“匠人精神”成就日本制造 - 参考网

华敏霞摘要:匠人精神在制造领域被提及,大多数人都会想到法国的香水,瑞士的钟表,日本的电器。匠人精神在日本主要是指工匠们日复一日的钻研态度、 ... 於 m.fx361.com -

#6.体验日本匠人精神 A great example of Japanese Craftsmanship

Nagoya Castle Hommarugoten: 体验日本匠人精神 A great example of Japanese Craftsmanship - See 363 traveler reviews, 782 candid photos, and great deals for ... 於 www.tripadvisor.com -

#7.日本“匠人中的匠人”——秋山利輝擇徒育徒之道!

秋山把匠人精神釋義為:做人。其核心理念是:一流的匠人,人品比技術重要! 秋山木工的工具上深刻着“天命”二字,工作服 ... 於 www.soundofhope.org -

#8.日本匠人工藝

而匠人/職人精神,展現的是一種頑固的精神,堅持自己的精神,循守祖傳的工藝,也因此世世代代傳下來的職人手藝,象徵的是「We Made」的群體感。此外,對於 ... 於 jam-taiwan.com -

#9.對匠人精神過度發揮加速了日本制造業衰敗

在過去的幾個月裡,“匠人精神”是一個很火的詞。官員、學者及媒體頻繁提及這個詞,與“供給側的結構性改革”有關。 於 japan.people.com.cn -

#10.【讀者舉手】想成為人材?從基本精神做起:《匠人精神》

身邊的日本友人表示對他們而言,或許因為單一民族的緣故,凡事以和諧來思考,並相信惡報的存在,不能做出有違天理的事情。建設紮實、工作安全、運作準時, ... 於 news.readmoo.com -

#11.如何悟道匠人精神?来看日本“匠人中的匠人”秋山利辉所创 ...

“匠人精神不是我独创。它的源头可以溯源到中国。古代中国的儒家文化和禅宗传到日本,被日本人运用到各行各业以及日常生活中。 於 www.hntb21.org -

#12.【日本設計】皮革西瓜手袋展現熱誠認識土屋鞄製造所匠人精神

「從溫暖的手中誕生,具有溫度的皮革包。」 日本匠人對工藝的執著以及對生活的洞悉力,造就無數優越的設計。擁有55年歷史的日本職人手作皮革品牌土屋 ... 於 www.hk01.com -

#13.日本皇室指定家具匠人-秋山利輝《匠人精神》 | 蝦皮購物

一流人才育成的30條法則#匠人精神#嚴長壽推薦值得收藏的人生勵志書購買日本皇室指定家具匠人-秋山利輝《匠人精神》 於 shopee.tw -

#14."匠人精神"用日語要怎麼說? - HiNative

匠人精神 用日語要怎麼說? 查看翻譯 · 職人魂(しょくにんだましい) · 匠の心たくみのこころ. 於 tw.hinative.com -

#15.一生感动:日本匠人精神与家训- 图书详情- 博库体验店

一生感动:日本匠人精神与家训. 47.60 (7折). 定价:¥68.00. 销量:请登录查看全部/ 库存:请登录查看全部. 分享. 优惠券 有2张券可领取. 领券. 配送至浙江杭州. 於 www.bookuu.com -

#16.《匠人精神》讀後感想— 先找回匠人的初心,才開始一天的工作

本篇文章先介紹日本皇室指定家具工房的「秋山木工」;第二部分是個人感想;第三部分節錄「匠人須知三十條」中自己較有感覺的十二條。 於 ryanhuang13.pixnet.net -

#17.關於洛克塗料的匠人精神

而每個行業,都有一種靈魂,那是專注內心的真實聲音,不斷磨礪、創新,對產品品質精益求精,稱為「 匠心」。 這是源自日本的用詞,代表了日式傳統、嚴肅 ... 於 rockpaint.com.tw -

#18.匠人精神 - 小草遠志

本書《匠人精神》是日本木工業傳奇秋山利輝的大作,其創立的“秋山木工”的定製家具常見於日本宮內廳、迎賓館、國會議事堂等。秋山先生強調“先德行,後技能”、“己成,則 ... 於 www.dushu.com.tw -

#19.日本千年老店煥發匠人精神- 亞洲週刊

日本 有七家千年老店,兩萬多家百年老店。建造寺廟的金剛組,已有一千四百多年歷史,冠絕全球。老店堅守匠人精神和家族囑託,創造神話。日本學生從小培養對傳統工藝興趣 ... 於 www.yzzk.com -

#20.日本的職人氣質vs. 中國的工匠精神 - 關鍵評論

日本 有「人間國寶」的國家制度,讓更多的人朝向「匠人」努力。這是日本製造也發展的基礎。 有關於技術職人的培養,今本重治提到,日本與中國的技術 ... 於 www.thenewslens.com -

#21.为什么日本人身上有匠人精神? - 苏菲的回答 - 知乎

日本 为什么重视【匠人精神】的培育? 我认为真正的原因,并不只是所谓的重视传承,尊敬匠人这些虚的东西。是非常现实的。 第 ... 於 www.zhihu.com -

#22.【愛分享分享愛】匠人精神

「秋山木工」,負責人秋山利輝,被稱為日本國寶級的匠人,同時他也是《匠人精神》這本書的作者。他以師徒制的方式的匠人精神培育出了一批批一流的木工工匠。台灣有幸! 於 www.panxing.com.tw -

#23.守破離:一流日本匠人精神的修煉 - 博客來

內容簡介. 守,就是堅持傳統破,就是脫出常規離,就是昇華境界從守到破再到離, 是匠人自身的涅槃。 精神上的固執, 骨子裡的輸不起, 懊惱、野心和堅韌, 於 www.books.com.tw -

#24.小小物件,卻充滿大大的日本匠人精神! - WEHOUSE

小小物件,卻充滿大大的日本匠人精神! Claesson Koivisto Rune建築事務所與日本製造商合作,為東京Time & Style生活商店設計了9款產品,這些產品的設計靈感來源於他們 ... 於 wehouse-media.com -

#25.「壽司之神」最後弟子謳頌日本和食匠人精神 - 信報

這位徒弟從師父身上學到的不只是做壽司的手勢、處理食材的方法,最重要是「日本匠人精神」,每件事也要做到極致,將日本料理最獨特、最精采的滋味呈現 ... 於 m.hkej.com -

#26.何谓匠人精神?从日本铁壶看日本的匠人精神!

何谓匠人精神?从日本铁壶看日本的匠人精神! · 1、精益求精。注重细节,追求完美和极致,不惜花费时间精力,孜孜不倦,反复改进产品,把99%提高到99.99%。 於 m.tiehu520.com -

#27.从日本的匠人精神谈谈马自达 - 汽车网评

说起日本这个活动,每个人从不同的角度看会有不同的观点和体会。如果让我用一个词来描述的话,我想,没有比用“匠人精神”来的更贴切了。“匠人”在日文中写成“职人”。 於 www.qcwp.com -

#28.“匠人精神”的过度发挥加速了日本制造业的衰败中国LED企业 ...

二十年前,在全球家电市场上,风景是日本这边独好,而日本制造的“匠人精神”也被世界各国津津乐道。 看似风光无限,实则背后危机蔓延。除了上文提到的索尼,曾在液晶面板 ... 於 www.hangjianet.com -

#29.做法餐的日本匠人解读匠人精神 - 海峡飞虹

日本 著名法餐厨师和饭店经营者平松宏之近日接受了本台记者的专访。 说到日本的匠人精神,更多的国人可能首先想到的是对传统的执着和对极致的追求。这两 ... 於 www.itaiwannews.cn -

#30.解读日本匠人精神- 方行国际商务考察官网丨游学

2019-08-21 来源:原创. 摘要:这几年日本“匠人精神”一词非常火热,备受人们关注。 “匠人”在日本,也可称之为“职人”,它的发展历史悠久。 这几年日本“匠人精神”一词 ... 於 www.farseeing.com.cn -

#31.日本匠人精神的秘密 - YouTube

長野#鹿兒島#高山村#いちき串木野#ワイン#焼酎#ヴィニクローブ#濵田酒造#だいやめ#高山村紅酒#鹿兒島燒酒# 日本匠人精神. 於 www.youtube.com -

#32.哪5个因素共同炼就了日本“匠人精神”? - 上海文汇报

这种“职人气质”被称为“工匠精神”或“匠人精神”。日前,在上海交通大学安泰经济与管理学院举行的深度思考论坛上,余明阳教授表示, 让工匠精神真正落地 ... 於 wenhui.whb.cn -

#33.日本匠人精神的精髓是什么? - 留学世界网

日本匠人精神 对于当下的个人和企业有什么借鉴意义? 以下,enjoy~ 神奈川都筑区远离东京,两座相邻的普通加工厂房,在一片低矮的日式建筑中并不起眼。 於 www.overseastudy.world -

#34.当创业者在谈论“匠人精神”的时候,他们到底在谈什么? - 爱合伙

有着日本木工业传奇之称的木匠大师秋山利辉是一位典型的匠人代表,他创立的“秋山木工”定制家具常见于日本宫廷、迎宾馆、国会议事堂等。为了把年轻学徒培养成一流 ... 於 aihehuo.com -

#35.匠人的「自慢」精神:能夠說明為顧客花了多少心思 - 今周刊

1944年出生於奈良縣,國中畢業後便步上家具工匠之路,1971年成立秋山木工有限公司。 秋山木工的訂製家具常見於日本宮內廳、迎賓館、國會議事堂、知名大 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#36.匠人精神:一生专注做一事 - 藏玉

为何日本工匠能把这样的精神体现得淋漓尽致? . 话题回到玉雕创作中来,以和田玉玉雕市场看已经有太多的“老 ... 於 www.icangyu.com -

#37.中國的商人性格VS日本的匠人氣質 - 民初思韻

可是根據"形而下者謂之器",這個邏輯,對現實世界中具象的事物和問題,進行研究和論述的學說,就是形而下學的范疇。這一推斷和日本推崇“匠人精神”的文化現狀看似不符。因為 ... 於 www.rocidea.com -

#38.我们为什么缺乏日本那样的“匠人精神”与“职人文化” - 日记- 豆瓣

我们为什么缺乏日本那样的“匠人精神”与“职人文化” 虽然我们与日本交恶,现在国家的层面,似乎更是冷到了冰点。但与之相反的,日本的制造文化却会每年 ... 於 www.douban.com -

#39.30項人品法則一流匠人育才秘方大公開 - Yahoo奇摩新聞

日本 皇室指定家具品牌「秋山木工」始終堅守著一套獨特的育才制度,不僅在 ... 如今卻已逐漸沒落的日本精神,而這本《匠人精神》近日也已在台灣出版。 於 tw.sports.yahoo.com -

#40.黃匯傑:日本廚師解讀「匠人精神」 - 思考香港

那麼到底他的匠人精神是甚麽樣的精神呢?筆者在奈良的美食大學爲你解剖日本著名法餐廚師及西式飯店經營者平松宏之。 jp chef web.png. 於 www.thinkhk.com -

#41.何謂工匠精神? - 日經中文網

何謂工匠精神? · 為何颱風大雪都擋不住日本人去上班? · 「壽司之神」小野二郎的人生 · 世界第一清潔匠人新津春子 · 從日本經驗看中國是否需要工匠精神 · 日本 ... 於 zh.cn.nikkei.com -

#42.匠人精神一流人才育成的30條法則 - e等公務園+學習平臺

《匠人精神:一流人才育成的30條法則》 日本皇室指定家具工房的人才培育制度, 不僅獲得日本國內企業與媒體的踴躍關注, 更有來自美國、中國和俄羅斯等海外著名企業 ... 於 elearn.hrd.gov.tw -

#43.为什么我们,不建议学日本工匠精神,而是学德国?

我认为,如果想把企业做大做强,不建议你学习日本匠人精神,而要学德国。 为什么? 一切事情背后,都有其商业本质。 今天,我就把我对匠人观点的看法分享 ... 於 news.mbalib.com -

#44.日本為什麼會誕生「匠人精神」,社會基礎和歷史淵源是什麼?

匠人 ,以精純的匠藝之心去守護技藝和生活,構築起一個人情味的世界,為歲月留下歷史痕迹。從江戶時代起,「匠人文化」受到了廣泛的推崇,匠人們擁有著強烈的自尊心。一份 ... 於 www.getit01.com -

#45.日本的待客之道與精神最忠實的呈現:匠人工藝 - YouTube

Discovery # 日本 #匠人最極致的製造精神@ Japan 他們用手一摸,就能知道物體的品質。我們對 日本 的「 匠人 」 精神 時有耳聞,但這麼做不只是為了打造出漂亮 ... 於 www.youtube.com -

#46.日本人的匠人精神,你了解多少? - 新浪

日本 人的匠人精神,可以说在全世界有名。他们追求极致,在某种程度上,也是和日本人的耻辱心挂钩的。如果任凭质量不好的产品流通到市面上,这些日本 ... 於 k.sina.cn -

#47.日本“匠人精神”的秘诀, 能力只排第二, 遇到要收藏! - 网易

天之健君子当自强不息,地势坤君子以厚德载物!老祖宗教我们的,做事先做人! 日本“秋山木工”为了把年轻学徒培养成为一流的匠人。制定了长 ... 於 www.163.com -

#48.日本匠人精神 - Instagram

20K likes, 89 comments - LIHKG 討論區(@lihkg.forum) on Instagram: "日本匠人精神 https://lih.kg/3279146 ○來源:轉角遇見貓#Excel #日本#女 ..." 於 www.instagram.com -

#49.一心成就一藝的匠人精神:幫你找回工作熱忱,成功面對工作挑戰

遠距在家工作期間,是甚麼鼓舞你自律的能量?唯有熱情,才是達到完美目標的關鍵,如同日本「壽司之神」小野二郎以對料理的極致熱情,造就讓 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#50.珠寶飾品世界貿易-日本匠人精神下的極細設計 - Femin 法米

日本 人追求極致的精神,我覺得跟毫刻很類似,巴不得用手工把所有東西都做成奈米等級。圖中的Hello kitty耳環,是日本發展出的一種工藝:在珍珠上 ... 於 femin.tw -

#51.日本匠人的匠人精神_小野 - 搜狐

匠人精神 不仅是日本社会走向繁荣的重要支撑,同时它也承载着一个民族的精神追求。 今天,且随言吉君一起感受日本传统手工艺文化的博大精深,领略日本 ... 於 www.sohu.com -

#52.带你了解传承至今的日本工匠精神| WeXpats Guide

工匠”,汉语词义是“手工艺人”,又叫“匠人;”日语词是“職人”。一提到日本令人印象深刻的点,很多人会提及日本的“工匠精神”,即年轻时出门拜师,经过严格的修行, ... 於 we-xpats.com -

#53.穷尽一生,日本的匠人精神的完美体现——Vanca Craft

分享最新日本旅游攻略、日本时尚穿搭和日本美食,还可免费参加日本 ... 匠人. 不知从什么时候起,“匠人精神”这个词就开始不停的出现在我们的生活中。 於 www.lpzine.com -

#54.日本人的匠人精神,你瞭解多少? - 雪花新闻

日本 人的匠人精神,可以說在全世界有名。他們追求極致,在某種程度上,也是和日本人的恥辱心掛鉤的。如果任憑質量不好的產品流通到市面上,這些日本 ... 於 www.xuehua.us -

#55.为什么日本会出现匠人精神-1页 - 11智能在线

关于为什么日本会出现匠人精神的相关信息1页:在日本职业匠人代表什么答:在日本职业匠人代表是一种职业精神,也是职业道德和职业能力的体现。在日本的最高学府东京 ... 於 11.t2y.org -

#56.日本的工匠精神,到底香不香? - 北美生活引擎

而欧美国家的穷人则完全不同,很多人宁愿躺平吃低保,也不愿意干低收入的工作。日本人对工作的执着,很重要的原因之一,就是根深蒂固的“匠人思维”。 於 posts.careerengine.us -

#57.日本匠人精神正在死亡,中国匠人精神如何新生? | 界面· 财经号

真不必迷信,放眼未来,中国匠人精神的产品、品牌,必将在互联网时代弯道超车,它们就像《素书》里所说:“得机而动,能成绝代之功。” 毫无疑问,日本引以为豪的匠人 ... 於 www.jiemian.com -

#58.守‧破‧離:一流日本匠人精神的修煉(簡體書) - 三民網路書店

書名:守‧破‧離:一流日本匠人精神的修煉(簡體書),ISBN:9787111640639,出版社:機械工業出版社,作者:葛維櫻、王丹陽,頁數:297,出版日期:2020/01/01. 於 w.sanmin.com.tw -

#59.匠人精神的極致演繹中: 臺隆模式 - 台大校友雙月刊

我在日本工作過兩年,讓我深刻感受到日本人對團體/團隊精神的重視。我記得剛到日本的. 第一年,為了學好日文,除了上課,課後常常跟日本同學一起 ... 於 ntualumnibm.ntu.edu.tw -

#60.日本匠人精神--【手技】大集合 - 自由微信

从明治维新以来,日本人就推崇“匠人文化”,“匠人精神”不仅是日本社会走向繁荣的重要支撑,也是一份厚重的历史沉淀。 生活在匠人们有的效力于知名 ... 於 freewechat.com -

#61.匠人精神: 一流人才育成的30條法則| 誠品線上

內容簡介日本皇室指定家具工房的人才培育制度,不僅獲得日本國內企業與媒體的踴躍關注,更有來自美國、中國和俄羅斯等海外著名企業經營者或幹部來訪,這樣一套育人制度, ... 於 www.eslite.com -

#62."蒋"述日本:匠人精神为什么在日本就能够长存 - 客观日本

日本 的匠人(日语叫“职人”)精神,无论是到任何时代都闪耀着独特的光彩,令人动容。 尽管匠人精神是最近几年备受关注的词语。但其实它早就存在于中国 ... 於 www.keguanjp.com -

#63.日本人身上的「匠人精神」是什麼?知道真相的我沉默了 - 壹讀

今天要分享的觀點來自《守破離》這本書里的關於日本匠人身上傳承下來的「守破離」精神,在這裡說的守,就是堅持傳統。破,就是脫出常規。 於 read01.com -

#64.日本匠人:一生只做「一件事」,再把它做成「奇蹟」!(令全 ...

「匠人精神」不僅是日本社會走向繁榮的重要支撐,. 也是一份厚重的歷史沉澱。 1955年,. 日本建立了「人間國寶」認定製度。 於 www.cmoney.tw -

#65.Tombo - 日本No.1 匠人精神- 黃石樂器- 台灣第一家口琴專門店

「Tombo 蜻蜓牌」在早期台灣與蝴蝶牌同為兩大知名複音口琴品牌,來自日本的Tombo 一直是品質保證的代表,更是過去許多口琴人心目中共同的首選。 於 harmonica.tw -

#66.守·破·离:一流日本匠人精神的修炼

日本匠人精神 对于当下的个人和企业有什么借鉴意义?《三联生活周刊》资深主笔远赴日本,采访了近十位日本一流的匠人,如动画大师宫崎骏、著名建筑 ... 於 weread.qq.com -

#67.匠人精神,让日本工匠受人敬重 - 简书

花了小半天时间把这本书看了,对于书中讲到的匠人精神,充满着敬意,作者秋山利辉是秋山木工集团负责人,“秋山木工”的订制家具常见于日本宫内厅、迎 ... 於 www.jianshu.com -

#68.守破离:一流日本匠人精神的修炼 - JD.com

日本匠人精神 对于当下的个人和企业有什么借鉴意义? 《三联生活周刊》资深主笔远赴日本,采访了近十位日本的匠人,如动画大师宫崎骏、著名建筑 ... 於 spu.jd.com -

#69.再过20年匠人是否还存在呢……#日本#匠人精神 - TikTok

所以 匠人精神. 他并不符合现在的资本运作. 这就是现实. 朋友在 日本 有什么需要帮忙的. 就找小鱿鱼吧我帮你 ... 於 www.tiktok.com -

#70.《匠人精神》 - 活字文化

1944年出生于奈良县,1971年成立秋山木工有限公司。“秋山木工”的订制家具常见于日本宫内厅、迎宾馆、国会议事堂、知名大饭店等。由于重视人才 ... 於 www.mtype.cn -

#71.日本有所秋山木工学校,8年只教“匠人精神” - 澎湃新闻

事实上,这是日本秋山木工集团负责人秋山利辉的新书《匠人精神》的发布会。在发布会结束的当晚,秋山利辉在宾馆接受了澎湃新闻的专访,他回应了让学徒 ... 於 www.thepaper.cn -

#72.秋山利輝- 匠人精神: 一流人才育成的30條法則 - Google Books

日本 皇室指定家具工房的人才培育制度, 不僅獲得日本國內企業與媒體的踴躍關注, 更有來自美國、中國和俄羅斯等海外著名企業經營者或幹部來訪, 這樣一套育人制度, ... 於 books.google.com -

#73.將匠人精神做到極致日本推出即食麵「專用量杯」 - 巴士的報

經常聽人說起日本人的「匠人精神」,這深受日本人推崇的「匠人文化」,簡單說來就是敬業+認真,它已經深化入到日本人的骨髓中,成為日本社會 ... 於 www.bastillepost.com -

#74.秋山利辉:《匠人精神》摘录 - 中国民俗学会

原题:秋山利辉和他的“匠人精神”. 我是日本神奈川县横滨市都筑区“秋山木工”的经营者,从事订制家具制作业务。我们是一家小企业,现有员工34人,年销售额10亿日元左右。 於 www.chinafolklore.org -

#75.日本匠人精神的例子 - 抖音

您在查找“日本匠人精神、日本匠人精神的例子、日本匠人精神30条等匠人精神视频信息”吗?抖音短视频帮您找到更多精彩的匠人精神视频内容! 於 www.douyin.com -

#76.匠人精神- momo購物網- 好評推薦-2023年4月

挪威木匠手記:透過一位在地木工的樸拙之眼,深入北歐匠人的精神世界 ... 【匠人精神】檳榔刀青仔刀蔬果刀水果刀B-K067(滷味刀野炊菁仔刀露營刀). $ 758 登記 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#77.日本的《匠人精神》-李怡-一分鐘閱讀-Art & Living-Diva ...

日本 工匠手藝的傳承. 日本作者秋山利輝寫的《匠人精神》,與中國《匠人》寫的工匠手藝流失相反,寫的是工匠手藝的傳承。 · 磨練心性和品格喚醒體內的一流 ... 於 www.etnet.com.hk -

#78.匠人精神秋山利辉电子书 - 喜马拉雅

“秋山木工”的定制家具常见于日本宫内厅,国会议事堂,高级名牌专卖店等。由于重视人才培养,秋山先生创立了一套一流人才的育成法则-“匠人须知30条”... 19 ... 於 m.ximalaya.com -

#79.公東學徒制,重塑匠人精神- 好書 - 大學問

小時候,我家對面住的是日本熊本縣移民而來的菓子屋師傅,那是他們家傳好幾代的手藝,每天一大早一家人就開始搓麵糰,熬煮餡料,再親手一個個捏拿出 ... 於 www.unews.com.tw -

#80.用日本匠人精神淬鍊法餐的創意料理:Yoru よる - PPAPER

Yoru よる用日本匠人精神淬鍊法餐的創意料理. FOOD & DRINK / 30 SEPTEMBER, 2020. 極簡風格的大門上只簡單寫著日文「よる」,第一次來訪的人大概還以為是什麼高級 ... 於 www.ppaper.net -

#81.匠人精神- PanSci 泛科學

本書作者秋山利輝為「秋山木工」的負責人,從中學畢業後開始步入家具職人的道路,26歲開始接受為日本皇室製作家具的任務,如今大到日本宮內廳(負責掌管天皇與皇室 ... 於 pansci.asia -

#82.周菲菲:日本的工匠精神传承及其当代价值

周菲菲认为,日本工匠精神的基本价值与制度依据在于强调敬业、敏求的“家职 ... 在近世知识分子的教化、肯定乃至对匠艺活动和匠人精神的推崇之下,工匠 ... 於 www.rbxk.org -

#83.就硬吹日本匠人精神?! - BiliBili

理智爱国,中国从高新科技上确实没有上面两位强,但在基础工业上和上面两位差不多,还要强于对方,至于日本匠人精神属于虚空索敌了,现在的人更多的是 ... 於 www.bilibili.com -

#84.匠人精神 - 日本华侨报

纵观日本的匠人精神,大概有以下几个特点:. 第一是“专一”。一种技能、技艺不是几年、十几年就能够学到手的,我们看日本 ... 於 www.jnocnews.co.jp -

#85.【日本匠人精神的秘密】節目預告| 堅持完美 - Facebook

堅持完美,成就品質! 【 日本匠人精神 的秘密】節目將深入鹿兒島和長野的釀酒職人的工作中,告訴您日本匠人在兼顧傳統與創新上的努力!12月18日本週日 ... 於 www.facebook.com -

#86.如何理解日本的“匠人精神”?_中国 - 搜狐

在日本,这种守规矩,甚至带有一点刻板和死板的精神特质,孕育出了为世人称道的“匠人”精神。而且,日本人的这些精神特质并不抽象,这些精神特质在与日本人 ... 於 www.sohu.com -

#87.造假24年,又一百年巨头沦陷:日本匠人精神崩塌 - 投资界

当引以为傲“工匠精神”沦为“躬匠精神”,日本制造的金字招牌,或许已在潜移默化中,变成了一张“吹上天的牛皮”。 於 news.pedaily.cn -

#88.匠人精神- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年7月

【HyRead電子書店】中國建築美學史:魏晉至明清: 重視風水×匠人精神×亂石為美, 從服膺特定制度到建築工藝的多元化 ... 人生需要匠人精神:日本當代10位陶藝家的手作情結 ... 於 www.lbj.tw -

#89.什么是日本匠人精神

什么是 日本匠人精神. DADAWOCA. 立即播放. 打开App,看更多精彩视频. 100+个相关视频. 更多. 冠希哥生命里的男人日本潮流教父藤原浩. 於 www.bilibili.com -

#90.職人精神的秘密,讓日本成為最多米其林摘星餐廳的國度

從美食業的供給面看,日本的匠人傳統滲入飲食業。保守的日本料理界一直以來都有師徒制的傳統,這傳統散播到其他美食類別。有抱負的廚師搶著要做頂級大 ... 於 www.bubu-jp.com -

#91.《匠人精神》教我怎麼成為專業職人

《匠人精神》作者是年輕時就幫日本皇室做家具的秋山利輝,秋山利輝開辦的秋山木工是日本數一數二的木工學校,秋山木工在學生管理上非常嚴格,學生不僅 ... 於 doctor119.tw -

#92.一流技術+一流人品,才叫職人精神

在日本,他所創立的「秋山木工」,專門打造質感卓越、可傳承百年的訂製 ... 這「匠人須知30條」收錄在他《匠人精神:一流人才育成的30條法則》一書 ... 於 www.cheers.com.tw -

#93.匠人的春天- 經典- 開卷 - 中時新聞網

去年11月,由活字文化策劃、中信出版集團發行的《匠人精神》問世(台版由大塊文化出版)。該書為日本皇室指定家具工房「秋山木工」的負責人秋山利輝所著, ... 於 www.chinatimes.com -

#94.匠人精神2 - 淘寶

當然來淘寶海外,淘寶當前有242件匠人精神2相關的商品在售。 ... 全2冊日本手工藝物語卓越的匠人精神+器物滋養尋訪13位日本陶瓷藝術家實物攝影日本工匠精神日本傳統 ... 於 world.taobao.com -

#95.【中国人缺失的工匠精神】-读《匠人精神》 - 生命科学学院团委

一直以来对日本这个国家非常好奇,好奇的不是京都的樱花、也不是北海道新干线,而是我们国家曾经引以为傲的制造业。日本在明治维新以前,由于封建幕府 ... 於 lifetw.xmu.edu.cn -

#96.我們都缺少日本匠人精神:沒有一流的心性,就沒有一流的技術

秋山利輝是近期在中國人氣最高的日本匠人。他27歲時創辦「秋山木工」,這一生中做過的最受推崇、同時也備受質疑的事,便是 ... 於 www.ifuun.com