慈濟惡行的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦沃米克.沃爾肯寫的 我們為何彼此撕裂?:從大團體心理學踏出和解的第一步 和太上老君,柿子文化,黃健原,吳書香的 連皇帝都在看的善惡練習題:跟著太上老君打造好命提款機都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Her森森購物網也說明:Her森森讓你找到想要的東西、開心地買回家,是我們想做的事。Her森森精選十萬件以上商品, 20間銀行最高10%回饋、折扣金回饋等,殺驚喜優惠,讓您享受優質又便利的 ...

這兩本書分別來自心靈工坊 和柿子文化所出版 。

國立暨南國際大學 東南亞學系人類學碩士班 邱韻芳所指導 范美莉的 佛教在家居士的信仰與實踐:以南林尼僧苑為例 (2016),提出慈濟惡行關鍵因素是什麼,來自於宗教實踐、佛教、戒律、僧人、在家居士、護持。

而第二篇論文國立聯合大學 客家語言與傳播研究所 吳翠松所指導 江湉君的 賽夏遇見客家:當代賽夏族宗教神靈觀之探究 (2014),提出因為有 客家、賽夏、一般民間信仰、神靈觀、拜阿公婆的重點而找出了 慈濟惡行的解答。

最後網站慈濟月刊電子報則補充:美國波士頓馬拉松賽炸彈攻擊事件,上人感慨兩位嫌犯年紀輕輕卻犯下惡行;「人心偏差,致使人生偏向。所以要將青少年的心靈方向引導正確,維持純真明亮 ...

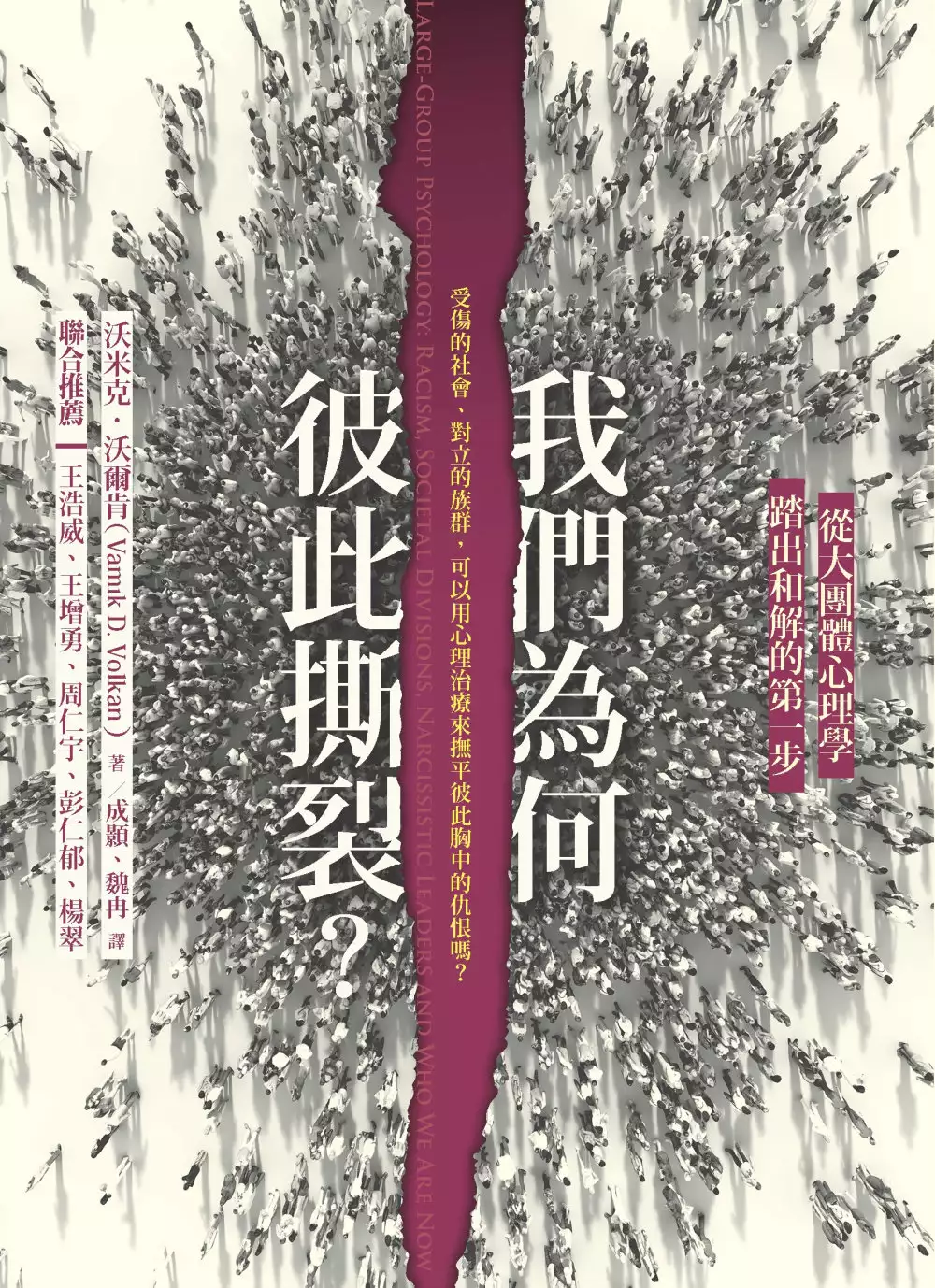

我們為何彼此撕裂?:從大團體心理學踏出和解的第一步

為了解決慈濟惡行 的問題,作者沃米克.沃爾肯 這樣論述:

受傷的社會、對立的族群, 可以用心理治療 來撫平彼此胸中的仇恨嗎? 大團體心理學不是治療一個人,而是治療一群人—— 在戰場、議場、衝突現場中,調停敵對雙方,修復集體創傷 1977年,埃及總統沙達特訪問以色列,說:「以阿之間有一道『心牆』,是這堵牆造成了以阿之間70%的問題。」 到了21世紀,人類依舊沒有得到和平。仇恨瀰漫全球,大國對抗、區域衝突、恐怖攻擊、種族主義頻繁上演,我們對於「他者」的偏見心牆,似乎來到了史上高點。 外交斡旋手段已經捉襟見肘,到底人類應如何獲致和平? 由精神分析師沃爾肯所領導的國際對話倡議組織,另闢蹊徑以心理專業突圍,為日益激化的族

群衝突打開一扇對話的門窗,讓他得到五次諾貝爾獎提名。 沃爾肯出身種族衝突不斷的賽普勒斯,因此立志運用心理專業從事國際和平工作。沃爾肯從佛洛伊德的精神分析理論出發,輔以實務經驗,發展出「大團體心理學」。 在本書中,沃爾肯借鑑精神分析的技巧,對大團體中意識和無意識的、今昔共同的歷史/心理體驗進行概念化,深化對社會—政治—宗教事件、領導者—追隨者關係的理解。 沃爾肯描述孩童如何繼承大團體的「心理DNA」、大團體的各種特徵和運作原則、成年人如何發展出第二種大團體身分、為何偏激的邪教或激進主義能吸引人們的認同。他提出「樹模型」的工作方法,制定明確的大團體諮詢架構。 透過本書,讀者

可對種族主義、獨裁政權、國際難民、民粹政治領袖、假消息、恐怖攻擊、後疫情時代的變局等有進一步省思;敵對團體之間的和解,也因此見到了曙光。 以心理學的視角來研究當前世界事務,是我們時代的當務之急。 我們這麼做是為了保有希望:有朝一日,我們將制定包含深度心理學考量的新策略,以馴服全世界所有破壞性的大團體行為。在我年事已高的此時,我很清楚,我永遠看不到真正實現的那一天。政府和其他大小團體的領導人和統治者,將繼續製造或購買更多的子彈和炸彈……所謂大團體行為中的「惡行」將永遠結束,其實是一種錯覺。然而,即使是現在,我也樂觀地認為,在一些特定的小型國際衝突中,我們越是探究「惡行」背後的心理,就

越有希望在沒有子彈和炸彈的情況下解決它們。——沃爾肯(本書作者) 本書特色 ★五次獲得諾貝爾和平獎提名、蜚聲國際的精神分析師、政治心理學家沃爾肯,直指當代世界問題的心理學解方 ★在社會撕裂、民粹政治當道、假消息滿天飛、恐怖攻擊不斷、後疫情時代的紛擾中,倡議以深度心理學拆除敵對族群之間的「心牆」,為和平帶來曙光 聯合推薦 王浩威|精神科醫師、華人心理治療基金會執行長 王增勇|國立政治大學社會工作研究所教授 周仁宇|人類學博士、兒童精神科醫師、臺灣精神分析學會訓練分析師 彭仁郁|中研院民族所副研究員、促進轉型委員會兼任委員、台灣臨床心理學會政治暴力創傷與療癒工作小

組召集人 楊 翠|國立東華大學華文系教授 (按姓氏筆畫排序)

佛教在家居士的信仰與實踐:以南林尼僧苑為例

為了解決慈濟惡行 的問題,作者范美莉 這樣論述:

摘要當代台灣佛教徒的宗教實踐,已走出寺院,開啟實踐多元化的趨勢。當前佛教的教派、僧團轉型、人間佛教理念盛行、女性修行者戒律的改革聲浪中,位於中台灣女性修行者道場的南林尼僧苑,卻仍堅持以恢復古印度佛教的戒律為使命,推動持戒念佛的修持方式。然而,僅有一群為道統戒律堅持的佛教僧人,尚無以具備推廣佛教志業的條件,需要道俗和合互動,在家居士鼎力的支持與護持,才能振興佛教延續宗教生命。本文意圖從實踐於台灣淨律修行道場的在家居士為研究對象,以質性研究方法,去了解淨律修行道場的行持方式、在家居士與僧人的交互關係、在家居士的自我實踐歷程。當代佛教的在家居士,在認同淨律道場的修持方式後,以戒律理念為主要課題,從

修持戒律佛寺場域中去觀察僧俗間的互動,僧人引導在家居士如何運用戒律概念,進行「護僧」、「護寺」、「護教」。「護持」乃是連結了女性僧人與在家居士之間的一個重要媒介,尼僧與在家居士靠著共同的信念互相協助,透過僧俗成員的分工實踐,除了各自圓滿道業,更能立足當代社會,達成延續宗教之使命。 再者,宗教讓人們在現世就能有心靈的依靠;也帶給人相信有過去、現在及未來的人,對未來有無窮盡的希望。此則是在家居士認同淨土思想的原因;另一方面,藉由戒律教育就是「持心戒」的本質,社會生活中去實踐佛教的理念,淨化心靈的本質「身清淨、口清淨、心清淨」。如要修身,需實踐身不造作惡行,口不說惡言、不諂媚、不挑撥離間、不說

謊等等諸多戒律。亦同儒家思想「欲修其身者,先正其心」,自己先做到世俗的道德標準,進而推廣到社會大眾,以達淨化社會風氣之效。藉由宗教的教義,能淨化人們心靈,人與人之間的相處才會和諧,社會才能安定。從正面來肯定戒律教育發展與其正確信仰的影響性有相關的脈絡。關鍵字:宗教實踐;佛教;戒律;僧人;在家居士;護持。

連皇帝都在看的善惡練習題:跟著太上老君打造好命提款機

為了解決慈濟惡行 的問題,作者太上老君,柿子文化,黃健原,吳書香 這樣論述:

138條好命法則, 讓你人生一路時時不操煩,處處福氣啦! 善知識,看著八股,聽來老套, 但走過人生路,才知道一切都是真的! 一部人生在世必讀、必懂的書—《太上感應篇》 26條善行和170條惡行,挖出人心最真實的一面; 1274字,解開超越生命的人性義理! 古代皇帝親自作序推廣, 近代印光大師廣為印贈,淨空法師多次講解。 ★從皇帝到走卒無不推崇的古今第一善書! 《太上感應篇》自古以來,即被在上位者鼎力推崇,因為它有教化人心、匡正社會風氣、輔佐司法的功能;販夫走卒也全心捧讀,因為它直指人心,滿足了生命存活的價值意義。 ▶宋理宗親筆題詞:「諸惡莫作,眾善奉行。」

▶宋陳奐子序稱:「推本道德之旨,發明禍福之端,究誥天下之證,嚴於訓戒,以警悟人心者矣。」 ▶宋理學家真德秀贊之:「可以扶助正道,啓發良心。」 ▶明世宗稱頌它:「不但扶翼聖經,直能補助王化。」 ▶清人惠棟說:「勸善之書,稱為最古,自此以下無譏焉。」 ▶印光大師說:「此書究極而論,止乎成仙,若以大菩薩心行之,則可以超凡入聖,了脫生死,斷三惑,以證法身,圓福慧以成佛道,況區區成仙之人天小果而已乎。」 ▶淨空法師:「《感應篇》全文只有一千二百多字,不算很長,是從聖賢立心發願,一直落實到生 活處事待人接物。古德云:其功用可做為超凡入聖的階梯,轉禍為福的關鍵。」 ▶日本學者稱

之爲「通俗通教」之聖典! ★一念,就是天堂,就是地獄! 人存活在世上,無非想要活得久,還要活得好。起心動念,循宇宙天地知道行事為人,自然活得心安理得,活得快樂逍遙,本書正要告訴你,如何做才能不畏天、不懼鬼,不怕人心的險惡。 ▶人的禍福,本來就沒有一定的門路,全都是自己招來的! ▶所以天地間有掌管人們一生過錯的神明,依照所犯惡行的輕重,來削減他們的壽命。 ▶做人做事,如果不能懂得福禍因果的道理,縱然算計了一生,也是空忙一場,甚至打錯了那自以為是的如意算盤。 ▶當一個人一生的修為或精神是值得被世人所緬懷學習的典範時,才是一種真正的永恆常存。 ▶凡是要做一件事的時候,先

要想一想,合不合道理。合乎天道人心的,就持續去做;不符合天道理的,就要避開。 ▶即使獨處在隱僻的地方,也要心懷端正,不做違背良心的事情。 ▶一念之間的善行,或許只是舉手之勞,卻可能是他人賴以生存的助力。 ▶為惡的一念之間,如果能想到被害的是自己,那自己會心甘情願嗎?如果自己不甘願,對方又何嘗甘願? ▶權力的威勢,有起有落,恃寵而驕,容易結下忌妒與仇怨,仇怨易結不易解。 ▶學習尊敬天地,將會更珍惜地球資源;尊敬鬼神,做事則有節制;尊敬一切生命,便能開展自己的慈心;能夠尊敬自己,才能覺知內在的德性。 ▶宇宙的法則或許就在一念的頻率,這也告訴了我們萬法唯心,「心念」所思,成為

了一切善惡造作最初的源頭。 ★在故事裡看見真理,在生活中落實修心 ▶白話各朝代史料或寓言故事,作為事證案例與圖說,讓人一看就明白。 ▶擺脫宗教因果業力的束縛,強調人主動積極的「造命之學」,說明現世生命形式的存在是根本,要更加珍惜現實存在的生命。 ▶落實在現實生活中的個人修養功夫,而不再憑依於符籙、神祇來求取好生活,日常的一舉一動、一言一行都是在修練,世俗生活也就是修練生活,生命的價值完全在於個人的修養功夫。 ▶從自身到他人,乃至天地世間一切業果法則,都鉅細靡遺地詳述,有關人之意(心念)、口(言語)、身(行為)等所產生的關連與影響力之闡述,鞭辟入裡,深細至微。 ▶融合儒

釋道共同的、通俗的思想——善惡報應。將通俗的宗教理論,以宇宙自然力量的善惡之道,架構出一個明確的遵循原則。 ★世紀新編,絕無僅有的教善聖典 ▶「超譯」太上老君的感應之言,在古典教化中找到現代生活的應用心法。 ▶不同於一般宗教團體的說解,賦予「感應篇」新的時代意義。 ▶精選例證故事,並提供故事精神的說解,閱覽古今義理的對照,以作為自我檢視、借鏡與戒慎的靜思。 ▶古版圖繪線條做全面修整,靈活應用與故事做結合,給讀者最大的閱讀享受。 重新分類架構,條理分明「感應篇」的理論精髓。 •若您願意購買本書,本書盈餘將會用於相關書籍之印製、贈閱、捐贈公益等利益社會之用途。

•若您希望索閱本書,可來電或來訊與柿子文化洽詢。 【洽詢聯絡方式】 Mail:[email protected] Line:80306073 FB私訊:60秒看新世界 名人推薦&好評 明毓法師 / 世界佛教聯盟署理事長 眾印法師 / 中華品德教育推廣協會理事長 上官昭儀 / 療癒科學教育督導、美力系統創辦人 宇 色 / 「我在人間系列」作家、靈修、瑜伽士 江昇翰 / 覺無憂藝術公司總監 呂應鐘 / 國際華人超心理學會理事長 孟庭葦 / 著名經典歌手

林建德 / 慈濟大學宗教與人文研究所所長 涂政源 / 《52個覺醒的練習》作者 張瑜純 / 台北市明倫高中國文老師 陳姵君 / 台北市南湖高中國文老師 陳蔡慶 / 慈濟大學英語中心講師 曾文昌 / 《做鐵工的人》作者 簡宏志 / 生命樹校園教育基金會秘書長 嚴愛群 / 國立東華大學英美文學系副教授 閱覽本書稿,數百則歷史故事彷彿親眼所見般,呈現出有令人動容的、令人讚嘆的、令人驚悚的、令人恐懼的各種畫面,一時激賞萬分,心動不已,嘆為天地人之書呀!天有天道,地有地道,人有人道。不管古代現代,不管國內國外,人之在世,唯道唯德。《太上感

應篇》雖被列為道教善書,我卻認為應該超越宗教,是每個人一生必須遵守的基本法則。 做人處事,以德為本。企業經營,以德為基。治理國家,以德為心。尊道貴德,為人之本。若無之,則亂矣反矣滅矣。—呂應鐘 / 國際華人超心理學會理事長

賽夏遇見客家:當代賽夏族宗教神靈觀之探究

為了解決慈濟惡行 的問題,作者江湉君 這樣論述:

摘 要 南庄鄉為賽夏族群之原鄉,但在清朝嘉慶年間,粵人黃祈英進入南庄鄉開墾之後,使得大量客家族群與賽夏族群接觸,因跨文化傳播的影響,也造成賽夏族群的祭祀行為與神靈觀產生變化。 傳統賽夏族的世界觀只存在著俗世萬物與靈界,與客家族群的人神鬼觀有很大的差異。在本文中我們探討這兩套不同的宗教神靈價值觀,如何並行於現今賽夏族人的日常生活中,而漢民族的進入,尤其是客家人,與賽夏族人接觸後,賽夏族人的信仰在祭祀層面,儀式行為層面及觀念層面是如何受客家人影響。當代賽夏族之宗教信仰與客家信仰融合後,又合成出什麼樣的新樣貌。在本文中,研究者主要參與觀察了賽夏族的祖靈祭,並與14位族人進行訪談,發

現如下:在信仰行為的變遷部分,賽夏族人崇敬大自然、尊敬祖先、敬畏達隘,對於拿香拜拜、膜拜偶像的文化,從沒接觸過。但和客家人大量混居之後,賽夏族人們亦開始拿起香拜拜,膜拜各式偶像。原本持祖靈信仰的賽夏族,認為祖靈是無形的。但在客家信仰中的祖先敬拜活動中,賽夏族人看到客家人將祖先置於牌位上,也紛紛立起祖先牌位,依照客家人信仰,按時祭拜阿公婆。 而在吸納了客家民間信仰之後,賽夏族人的價值觀也有了重大的變化,本文提出的發現有四點:(一)從無形的祖靈到有形有家的祖先: 本屬於靈魂崇拜的賽夏族人,沒有想過要將tatini具體化,或是設置一個 家。接觸客家文化後,賽夏族人學習了客家人,亦為tati

ni設立祖先牌位,建立了祖先的墳墓。讓無形的靈,變成有個具體的家,成為祖先牌位上、墳墓墓園中有形的祖先。(二)從群體到個人: 原先賽夏部落是以氏族為組成單位,部落中的各氏族,沒有尊卑之分,氏族間是平等的,賽夏古老的傳統上,已為各氏族安排好各項工作,在共耕、共食、共同狩獵的群體中,各司其職,讓部落一年中、一切農耕生活順利進行。但是當族人們將個人家戶的tatini至於祖先牌位上的同時,也衝擊了tatini 世界。藉由奉養自己個人家戶的阿公婆,以換得家戶的平安順利,個人的自我開始發展。在思想觀念和行為上,一切以個人為出發點,你就是你,我就是我。原本共同生活的部落族人們,已不再單純。人的世界,產

生了變化,族人們開始關注自己,看到自己或個人家戶的需求。(三)從虛無飄渺到輪迴轉世: 賽夏文化接觸客家文化之後,賽夏族人也聽聞了輪迴轉世觀。本屬於靈魂不滅概念的賽夏族,接受了祖先可能會轉世投胎的觀念。除了投胎之外,因在人世間之作惡行善,也有下地獄與可被超渡的觀念。開始複製人的世界的是非善惡,尊卑貴賤的不同場域至人死後的世界。(四)從祖靈崇敬到神鬼敬拜: 屬於靈魂不滅說的賽夏族世界中,原本無神。族人們認為有生命的東西脫離了俗世的肉體後,皆變成靈。因此,人死成祖靈,矮人死後變成矮靈。靈是居住在原來的地方,與部落族人生活在一起,但是無法被人看到。當有特殊祭典或儀式邀請「靈」回到以往生活的

空間時,族人們相信,這些靈就會回來。接觸客家多神信仰之後,賽夏族人認識了除了祖先之外的其他神祇。藉由敬拜神祇,人們也可以得到相對的互酬與對價關係,藉由靈驗經驗,更加強化對此神的效忠與信賴。

慈濟惡行的網路口碑排行榜

-

#1.慈濟的背後真相比表象可怕慈濟真相 :: 非營利組織網

非營利組織網,慈濟負面評價,花蓮人討厭慈濟,慈濟十大爭議,慈濟邪教,慈濟爭議ptt,慈濟捐款減少,慈濟黑幕,慈濟拜什麼佛. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#2.慈濟人的修行 - 心御風行 獨白下的哲思隨筆

換個方式說,「內修誠正信實」是要慈濟人「諸惡莫作」,「外行慈悲喜捨」則是「眾善奉行」,而一切的「避惡行善」都是在一念之間,而必須求諸於心而「自淨 ... 於 mind-breath.blogspot.com -

#3.Her森森購物網

Her森森讓你找到想要的東西、開心地買回家,是我們想做的事。Her森森精選十萬件以上商品, 20間銀行最高10%回饋、折扣金回饋等,殺驚喜優惠,讓您享受優質又便利的 ... 於 www.u-mall.com.tw -

#4.慈濟月刊電子報

美國波士頓馬拉松賽炸彈攻擊事件,上人感慨兩位嫌犯年紀輕輕卻犯下惡行;「人心偏差,致使人生偏向。所以要將青少年的心靈方向引導正確,維持純真明亮 ... 於 paper.udn.com -

#5.慈濟精神 - 奈普敦智慧平台

如觀世音菩薩(正法明如來)、文殊師利菩薩(龍種上尊王佛)都已成佛,還回人間行菩薩道,菩薩願行是為眾生,而不是為成佛,是終不忍沉淪五濁惡世眾生。 於 www.neptune-it.com -

#6.大日本續藏經: 印度・支那撰述. 第壹輯 - Google 圖書結果

... 形同而取法同也梵語沙彌此云息慈謂息惡行慈息世染而慈濟架 不知狂妄邪見不循 光下觀新地食其地味失天光明神足不復上見遂為人祖世居天竺自後人隨地轉音各成異唯天竺 ... 於 books.google.com.tw -

#7.[問卦] 慈濟到底是好還是壞? - Gossiping板- Disp BBS

看板 Gossiping作者 z520314 (知足常樂多貪則憂)標題 慈濟到底是好還是壞?時間 Tue Feb 16 21:20:10 2016 家人看了大愛後不斷稱讚慈濟形象好又很有 ... 於 disp.cc -

#8.公益組織專家:一窩蜂批評慈濟之前,先釐清流言蜚語吧!

這個指控太惡質!國內募的款項援助外國,內政部(現在業務轉移到衛生福利部)都還是請會計師事務所到所有申請公開勸募的 ... 於 npost.tw -

#9.內湖開發案,慈濟爆關說惡行 - 苦勞網

爭議不斷的台北市內湖保護區慈濟開發案歷經十年、七次專案小組開會,今年5月11日又嘗試送都市計畫委員會審議,試圖闖關,還爆出關說疑雲,會議中知名 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#10.10分鐘了解慈濟的真相【搞宗教026】 - 旅遊日本住宿評價

不要再罵慈濟了證嚴都在專心俢行?! 住宿推薦. 看 ... 於 igotojapan.com -

#11.慈濟世界(香港)120期: 佛法恩澤潤心田 洗滌心垢現真如 - Google 圖書結果

佛法恩澤潤心田 洗滌心垢現真如 李慈澤、林慈泯、黃雪晶、徐慈祁、胡希. 忍辱—面對惡聲、惡語、惡行,用開闊心善解、包容;惡來善往,以德化怨,持戒忍辱,得大定力。 於 books.google.com.tw -

#12.雖然我也不喜歡慈濟⋯|方格子vocus

雖然我也不喜歡慈濟如標題寫的雖然我不太喜歡慈濟,他們內部是多麼骯髒不堪利益勾結,這些都不是一個出家人能管的!可是看到有人說什麼「宗教干政」真 ... 於 vocus.cc -

#13.善意因她而匯集… 證嚴法師 - 天下雜誌

慈濟 功德會就在這樣的意念下,從三十位每天捐五毛買菜錢的家庭主婦開始,以救貧濟急的實際行動,在人世間實踐佛法慈悲大愛的精神。 證嚴法師的房間裡,貼著諾貝爾和平獎 ... 於 www.cw.com.tw -

#14.慈濟的真相 - 股哥(Good-go)

而又剩多是少來幫助台灣人? 我記得2年前去參訪慈濟,隨行的慈濟志工介紹靜思堂是 ... 於 avg520025.pixnet.net -

#15.影/太入神忘!第三隻眼督察組長辦公室公務電腦看A片丟官位

員林警分局督察組長上個月被檢舉在辦公室用公務電腦看A片,臉書「靠北police」出現一則貼文,有基層員警實名爆料,652字控訴該組長惡行。 於 www.watchmedia01.com -

#16.慈濟– 一個偽善的宗教企業組織| Elvis Meng - WordPress.com

慈濟 成立半個世紀以來,成了台灣的羞辱,一個莫大的騙局,這尼姑功不可抹。慈濟的惡行能如此攤開在陽光下檢視,我們不能不感謝魏應充。若不是頂新黑心油 ... 於 elvismeng.wordpress.com -

#17.ETMall東森購物網

ETMall東森購物網,提供數十萬件商品超殺優惠,20間銀行最高10%回饋,舉辦限時下殺活動與登記好禮,APP首購再送您驚喜,讓您購好夠幸福! 於 www.etmall.com.tw -

#18.離十惡行十善

黃東留醫師(左)早期曾在美國總會慈濟義診中心擔任志工,並於臺灣莫拉克風災後響應「八八惡水毀大地‧秉慈運悲聚福緣」募款活動。(攝影者:王惠平)身、口、意可以 ... 於 tzuchieast.ca -

#19.慈濟爭議多. 慈濟很假 - Alexia Beauty

歧視女性、藐視議會拍桌爆粗口民進黨揭林明溱惡行. 要指控, 慈濟團隊 ... 非營利組織網, 慈濟負面評價,花蓮人討厭慈濟, 慈濟十大爭議, 慈濟邪教, 。 於 mtg.alexiabeauty.fr -

#20.大愛的力量_開悟:證嚴法師的生活禪心釋證嚴

慈濟 人秉持“人傷我痛,人苦我悲”的心懷,全力協助災民度過難關。此舉不僅溫暖了災民的心,更希望透過 ... 第87頁:善惡一念間, 第88頁:習賢良斷惡行. 於 www.book853.com -

#21.烏俄戰爭連漁業也受影響!俄羅斯不理會保育共識過度捕撈紅魚 ...

思想被改造!小粉紅曬日常照無視政府惡行他嘆:放任成就現在的中國 · 賈伯斯「親筆簽名獎牌」高價賣出!驚人價格曝「可買近120支」最新iPhone. 於 www.ftvnews.com.tw -

#22.我真的非常討厭慈濟

故知慈濟只是假借慈善在募款騙錢,無惡不作、絕非善類,忽然之間,讓許多捐款給慈濟的人驚醒了,大家努力揭發慈濟的惡行,正義鄉民也群起批判慈濟,讓慈濟 ... 於 raby123.blogspot.com -

#23.靜思晨語:【05月22日】善惡行蘊淨濁牽動

天地人——天蓋之下,地載之上,叫做人間;在這天地之間的萬事萬物,全都是有善惡。善惡行蘊,在這個善惡中也不是永遠常住。時間在不知覺中流逝,其實, ... 於 www.tzuchi.org.my -

#24.《道‧彼岸》花蓮監獄師生與慈濟合力創作募心募愛 - 更生新聞

「船要如何往前行,我們想了很久,同學試很多種方法,從拉線,到最後裝接馬達,而且馬達的馬力要符合我們計算此岸到彼岸的速度。」作業科郭宗林老師全程 ... 於 ksnewswin.com -

#25.慈濟被抹黑鄭寶清痛批:「這側翼」重施故技潑髒水- 政治

... 阻擋情事,更有側翼網軍及偏激媒體人抹紅慈濟,甚至指稱嚴法師是「中共同路人」。無黨籍桃園市長候選人鄭寶清對綠營側翼的惡行惡狀忍無可忍,痛批 ... 於 www.chinatimes.com -

#26.慈大校務入口TzuChi University - 慈濟大學

慈濟 大學校務系統. 不小心忘記密碼? 請聯絡電算中心! 線上簽到退 staff checkin · e-Portfolio 學生電子履歷 · 課程資訊查詢 · 慈濟大學徵才 · TCU Eoffice 教務系統. 於 myinfo.tcu.edu.tw -

#27.四 - 月刊415期

第一梯次「全球慈濟志工志業體巡禮」圓緣在精舍舉行,一百三十九位學 ... 「行慈濟菩薩道,就已經在佛法中;所走的路能與道會合,沒有矛盾,這 就是正法。 於 web.tzuchiculture.org.tw -

#28.台湾慈济卷入争议风暴_要闻

台湾著名宗教慈善团体慈济3月17日举行记者会,针对其美国总会是否涉及军火交易作说明。慈济素来形象良好,但自上月底台北市长柯文哲开声质疑以来, ... 於 www.taiwan.cn -

#29.慈濟惡行的推薦與評價,YOUTUBE、FACEBOOK ... - 民俗習俗知識家

在慈濟惡行這個產品中,有2篇Facebook貼文,粉絲數超過2萬的網紅民意論壇:聯合報。世界日報。udn tv,也在其Facebook貼文中提到, 獄政改革從心下手2015-02-15 ... 於 culture.mediatagtw.com -

#30.慈濟社區志工 - 第 353 頁 - Google 圖書結果

全文 1,277 字,分總論、善行、是字惡行和結論 4 部份,共列舉 22 項善行, 155 項惡行。通篇開端揭示立書宗旨:太上曰:「禍福無門,惟人自召;善惡之報,如影隨 16 形。 於 books.google.com.tw -

#31.線上求籤-財團法人嘉義縣新港奉天宮全球資訊網

如果遇事挫折,並不表示當事人沒有積極努力過,祇是時運未濟罷了!所以當事人眼前宜多加充實自己,等待時機的到來。 這首籤詩,問功名,不可躁進。問婚姻,自屬晚婚。 於 www.hsinkangmazu.org.tw -

#32.2022天下為公與大愛思想的踐行暨慈濟學研討會

2022天下為公與大愛思想的踐行暨慈濟學研討會. The 2022 Research Forum on the Implementation of Tzu Chi Buddhist Thought in the International Community. 於 lib.tcust.edu.tw -

#33.迷悟禍福一念間- 第453集 - 大愛電視

常常聽人說:「我過去對慈濟誤解很深。」「你為什麼會誤解?」「我聽人家說。 ... 若今或未來濁惡世中受惡法行惡業不信善法不受正教況聞一乘大法能信受者實難 於 www.daai.tv -

#34.累劫勤修 向寶處行 - 慈濟

「天下間任何一個國家,再富有、再強盛的國家,同樣有貧富貴賤,都有善惡的距離,這就叫做『人間』。當然人間的福,假使有惡擾亂人間,社會不會平和,就會 ... 於 tw.tzuchi.org -

#36.內湖開發案,慈濟爆關說惡行- 台北

內湖開發案,慈濟爆關說惡行 · 1. 藉由開發案可以新增排水系統、滯洪池等公共設備,可降低大湖地區淹水情況約兩公分水高。 · 2. 慈濟花錢買下該保護區,並且 ... 於 saveneihu.pixnet.net -

#37.【靜思園地專刊】【靜思法語】信己無私啟光明 - 臺灣導報

慈濟 從過去日存五毛錢的「竹筒歲月」開始,大家點點滴滴不斷累積,讓師父產生信心。不論要做什麼事,師父只考慮該不該做——該做,我相信人人都有愛, ... 於 taiwanreports.com -

#38.慈濟基金會 - 维基百科

財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會(英語:Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation),於中華民國(臺灣)以外之國家或地區稱作臺灣佛教慈濟基金 ... 於 zh.wikipedia.org -

#39.3 頁– 揭發淨空、海濤邪說惡行,護佛法脈。

2005年新店慈濟的「佛陀問病圖」裏的證嚴女尼,頭上又多了個跟印順佛一樣的光圈,原來慈濟又把證嚴升格成證嚴佛了,難怪會有「宇宙大覺者」了。 於 ching348.wordpress.com -

#40.博客來-跨越.慈濟大陸

書名:跨越.慈濟大陸,語言:繁體中文,ISBN:9789866292767,頁數:240,出版社:經典雜誌出版社,作者:賴志銘,高琦懿,出版日期:2016/05/05,類別:宗教命理. 於 www.books.com.tw -

#41.那些年,我被慈濟洗腦的歲月| CitiOrange 公民報橘

這篇文章除了回顧我那段被「靜思語」、「師公上人」洗腦的童年時光,更看看慈濟是如何用縝密的宣傳模式,將慈善、端莊、優雅的表面工夫深植人心,維護這 ... 於 buzzorange.com -

#42.修.行.安.住: 證嚴法師五大長老弟子| 誠品線上

修.行.安.住: 證嚴法師五大長老弟子:靜思僧團五大弟子隨師開山、創辦慈濟。慈善濟貧宛如推巨石上山,弟子們卯盡全力,當作修行。他們是啟動「慈濟」的軸心, ... 於 www.eslite.com -

#43.烏梅不只解膩止渴!降脂、養肝、還防大腸瘜肉 - 早安健康

針對抗腫瘤功效,大林慈濟醫院中醫部醫師張景翔曾受媒體訪問指出,大腸瘜肉在中醫定義 ... 而烏梅即可「食惡肉」,去除不應該出現的增生物。 於 www.edh.tw -

#44.台灣宗教組織運作的社會資本考察: 以慈濟功德會為例 - 政治大學

證嚴法師要人人心中起善念,. 強調「誠正信實」、「守持戒律」、「重視家庭倫理」、「行菩薩道」,她認為. 唯有人心淨化、善念共聚,將惡業轉為善業,台灣社會才能往上提昇 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#45.網友上網控訴這位慈濟太太的惡行惡狀 - Toments

網友上網控訴這位慈濟太太的惡行惡狀,丟光慈濟的臉外還說出這種話,扯到讓人白眼翻到宇宙去了! {DM_AfterTitle}. {DM_Content}. 14457373288540.jpg 這好像有點扯? 於 www.toments.com -

#46.誠心祈三願 - 印順文教基金會推廣教育中心

「人心淨化、社會祥和、天下無災」,乃是慈濟長年以來理念追求(證嚴法師的 ... 無明泛指過去世一切煩惱,[3]因於人心不淨(惑、煩惱、貪瞋痴)與惡行 ... 於 yinshun-edu.org.tw -

#47.《台股青紅燈》魏應充、慈濟、贖罪券 - 自由財經

過去一年發生的頂新黑心油、慈濟內湖開發案等一連串事件後, ... 的角色,變成提供佛心善念的偽裝外衣給魏應充,來掩飾他天地難容、人神共憤的惡行。 於 ec.ltn.com.tw -

#48.《慈濟文化》靜思語行菩薩道的方向:戒、定、慧.信 - 蝦皮購物

佛陀的千經萬論就是教導戒、定、慧「三無漏學」,守戒律,即能防非止惡;有定力,即能恆持發心立願;有智慧,即能明辨是非、了徹世理,慈悲平等、普施一切。再者,有智慧則 ... 於 shopee.tw -

#49.證嚴上人衲履足跡 - 慈濟數位典藏資源網

上人教眾,以單純心接受佛法、依佛陀指引行菩薩道;法入心,具有正確的見解與 ... 改除惡行,也讓平時為社會而付出、力行好事的慈濟人,能日日提升智慧,堅固道心行在 ... 於 tcdata.tzuchi-org.tw -

#50.靜思語- 行菩薩道的方向

作者:釋證嚴攝影:慈濟人文真善美志工等繪者:釋德慈、劉建志語言:繁體中文出版社:靜思人文志業股份有限公司出版日期:2018 年04 月裝訂方式:平裝. 於 store.jingsi.com -

#51.網評/為什麼要批判慈濟? - 雲論

作為一個宗教團體,慈濟原先的理念「人心淨化、社會祥和」的確是好的。但在進行慈善志業的過程中,慈濟不但沒有堅持原先的價值觀,反而遭到台灣當前 ... 於 forum.ettoday.net -

#52.精進課程_慈濟的故事信願行的實踐

課程簡介:. 一個慈濟「信、願、行」的故事,何建明與王慧萍,花了六年時間,一個心念要好好說慈濟故事。 「很早很早前,在花蓮的偏鄉,一位出家師父下定決心走出寺廟, ... 於 tzuchilearning.org -

#53.【一灘血果然是蔣經國、王端正和中央日報介入捏造的假故事 ...

宗教學者江燦騰爆料,慈濟是蔣經國在中美斷交後,為了鞏固風雨飄搖的政權而扶植出來的外圍吸金組織和戴著假面具的慈善團體!而一灘血則是蔣經國、王端正和中央日報介入 ... 於 cofacts.tw -

#54.慈濟被抹黑鄭寶清痛批:「這側翼」重施故技潑髒水

慈濟 慈善事業基金會執行長顏博文近日爆料去年採購BNT疫苗秘辛,不但政府官方再次否認 ... 無黨籍桃園市長候選人鄭寶清對綠營側翼的惡行惡狀忍無可忍, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#55.淨空老法師影音圖文檢索中心-- Version 2.0422

此云息慈。謂息惡行慈。息世染而慈濟眾生也。亦云勤策。亦云求寂。】 這是 ... 於 ft.amtb.tw -

#56.行願美國・一生無量:傳承家風三十年 - Tzu Chi USA

EN慈濟在美國落地生根三十載,慈濟志工如細雨潤物般,為美洲大陸需要幫助的社會暗角,帶來溫柔祥和的改變力量;全新系列節目【美國慈濟三十年特別節目:無疆界的承擔】 ... 於 tzuchi.us -

#57.社會大眾看大愛(4) 慈濟的愛,不如一碗白飯

當然了,慈濟身為一個以「佛教」為中心的慈善團體,最喜歡講的就是佛法。或許,我們應該嘗試以佛法和慈濟人溝通,免得他們不但聽不懂白飯哲學,還會告訴我們吃肉燥和 ... 於 www.88news.org -

#58.台北地檢署頂樓改掛民進黨旗!竟是他幹的全程4分鐘被這罪名 ...

去年9月,他不滿資深媒體人周玉蔻抨擊慈濟是中共同路人,前往周女創辦 ... 用手機錄下楊男惡行,全案因此曝光,士林地檢署今將楊男依乘機猥褻罪起訴。 於 tw.nextapple.com -

#59.慈濟的志業一定要建立在環境破壞與言論管制之上嗎?

會讓我忍不住又想 拯救世界 (根本就是嗔性難改) 跨界發言的, 是慈濟的另外一項霸行, 而這項霸行又引發台北市警局做出一件事觸動我最敏感的神經: 言論 ... 於 www.cyut.edu.tw -

#60.用公益包裝慈濟內幕遭揭震撼全台 - 華視新聞網

慈濟 做錯了嗎?怎麼現在社會輿論都衝著「慈濟」這個大鏢靶射箭,從「販售33萬元壓克力證嚴法像」、「1斤茶葉賣5千元」、「百萬買榮董身分」、「助念向 ... 於 news.cts.com.tw -

#61.最新書籍| Readmoo 讀墨電子書

... 日必備知識&參拜指南,全新再上市! 神佛保佑✦ 不懂日文也能順利求好緣,自由行必讀! ... 環保從此由志工個人自發性的行為,轉為慈濟社區組隊戮力的共同志業。 於 readmoo.com -

#62.佛教慈濟綜合醫院組織文化之解析

根據證嚴法師的闡釋,功德會的理想就是「以慈悲喜捨之心,起救苦救難之行,與樂拔苦,締造清新潔淨之慈濟世界」。用最簡單的話來說, 就是「救濟教」(釋證嚴,1991:214; ... 於 ccbs.ntu.edu.tw -

#63.謂息惡行慈也。No.007 | 沙彌律儀要略集註《白話翻譯解釋》wiki

沙彌律儀要略集註《白話翻譯解釋》Doc Pdf 電子書《 沙彌是梵語,中文意思為「息慈」,謂息惡行慈也。No.007 》「梵語」是印度古時的語言,「此云」者即此地語言。 於 www.muni-buddha.com.tw -

#64.人文教化的佛教辦學 - 玄奘大學

惡莫作,眾善奉行,如此自然契合佛陀本懷,達到『人格成,佛格即成』的目. 標。」釋德 編撰,《證嚴上人思想體系探究叢書【第一輯】》,臺北:慈濟文. 化 ... 於 www.hcu.edu.tw -

#65.莫讓善根腐壞 - 證嚴上人衲履足跡 隨師行記

身造「三惡行」——殺、盜、淫;口出「四惡語」——妄言、綺語、兩舌、惡口;心起「三惡念」—— 貪、瞋、癡 ... 「每位受證的『慈濟人』,永遠要做不離人群的『覺有情人』。 於 news.tzuchi.net -

#66.逆境惡緣不生瞋恚- 大愛閱讀

慈濟 志工黃淑瑟:「他說師姊,你們這麼多人,都吃飽太閒了嗎,我們要救,也不救外國,土耳其在哪裡,你們每次都捐外國,我們不知道土耳其在哪裡,我們 ... 於 daaimobile.com -

#67.2019慈濟學研討會論文集-無量善學 - 第 249 頁 - Google 圖書結果

全文 1277 字,分總論、善行、惡行和結論 4 部份共列舉 22 購行, 155 項惡行。通篇開端揭示立書宗旨:太上曰:「禍福無門,惟人自召;善惡之報,如影隨形。 於 books.google.com.tw -

#68.簡錫堦觀點:誤解慈濟30年…… - 風傳媒

30年來對慈濟的觀感不佳,認為他是宗教財閥,以慈善包裝的斂財機構,社運人士也有同感。帳目不清又憑其影響力在禁建區變更地目蓋精舍,不關心不公義的 ... 於 www.storm.mg -

#69.市民社會的浮現或是傳統民間社會的再生產? - 中央研究院

本文以當前台灣民間規模最大的志願參與組織——台灣佛教慈濟功德會為例,說 ... 基礎;另一個層次,佛教的輪迴觀有可能成為鼓勵善行和遏止惡行的動機來源。 於 idv.sinica.edu.tw -

#70.新北市環保防災勇士賽玩電競遊戲學豐富知識| 生活新聞

慈濟 基金會、新北市政府3月26日下午在慈濟臺北分會(新店靜思堂)舉辦第二屆「慈濟x PaGamO環保防災勇士PK賽」,共計127校、360位代表學校選手透過電競 ... 於 m.match.net.tw -

#71.慈濟釋證嚴,請摸摸妳自己的良心 - Facebook

慈濟 釋證嚴,摸摸妳自己的良心,看看你們慈濟所製造的罪業,你們的惡行無非正在製造下一個更可怕的(鄭捷)? http://news.ltn. 於 m.facebook.com -

#72.只會挖大秘寶?綠批高虹安上任百日「毫無建樹」 竹市府火線 ...

... 高虹安市長上任近100天,包含推動「祝你好孕」凍卵補助、好孕專車放寬搭乘限制及月嫂計畫、開辦夜間與假日定點臨托、關埔空橋興建、優先開通慈濟 ... 於 fongnews.net -

#73.善盡大學社會責任長榮大學團隊邀龍崎長者體驗智能健身重拾 ...

善盡大學社會責任,長榮大學USR計畫「惡地護老在龍崎-青銀共好AgeLong」,邀請龍崎區長者 ... 豐原慈濟宮百年大醮吉日訂了媽祖3聖杯指示「明年11/24」. 於 www.taiwanhot.net -

#74.證嚴法師靜思語對生命關懷與教育的啟發__臺灣博碩士論文知識 ...

慈濟 各項志業的成立,即是證嚴法師在宗教思想上的精髓與實踐,亦是證嚴法師生命 ... 上人用「愛」及「感恩」串連慈濟人的心,建立服務的人生觀,從食衣住行教導慈濟人 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#75.慈濟慈善志業 - Google 圖書結果

視父兄與君若其身,惡施不孝?猶有不慈者乎?說明人與人之間若能無私己的慈愛他人如愛己,就不會有圖己利之惡行出現。佛陀愛一切眾生,故「慈悲一切」;此「慈悲一切」, ... 於 books.google.com.tw