急性腦中風原因的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦伍焜玉寫的 護心時代:心血管不暴走!國際血液醫學權威教你守護健康的七堂課 和程維德,李政育,廖炎智的 中西醫結合治療神經性疾病都 可以從中找到所需的評價。

另外網站「急性中風」突如其來的炸彈,把握黃金急救4.5小時減低殘障風險也說明:中風 可以分為缺血性(腦部血管阻塞)及出血性(俗稱:爆血管),中風者當中八成是缺血性,其餘是出血性。年輕型中風常見的四大原因:先天性血管問題、創傷性的損害、心率 ...

這兩本書分別來自遠流 和元氣齋所出版 。

長庚大學 臨床醫學研究所醫學教育組 唐婉如所指導 楊嵐雁的 線上轉銜期溝通技巧訓練對醫護人員溝通自信心的效益 (2021),提出急性腦中風原因關鍵因素是什麼,來自於溝通技巧訓練、溝通自信心、轉銜期照護、線上學習。

而第二篇論文中原大學 商學博士學位學程 李正文所指導 莊秀滿的 銀髮族智慧照護與商業模式 -跌倒狀態評估系統之應用 (2021),提出因為有 跌倒、老年人、行動安護、定位的重點而找出了 急性腦中風原因的解答。

最後網站中風先兆症狀+治療方法|78歲余子明缺血性中風入院左邊身 ...則補充:缺血性中風是由腦血管栓塞或阻斷所致,常見成因有血管粥樣硬化,又或者血栓游離至腦血管等。至於出血性中風則由腦內血管爆裂出血引致。另外部分病人可能會 ...

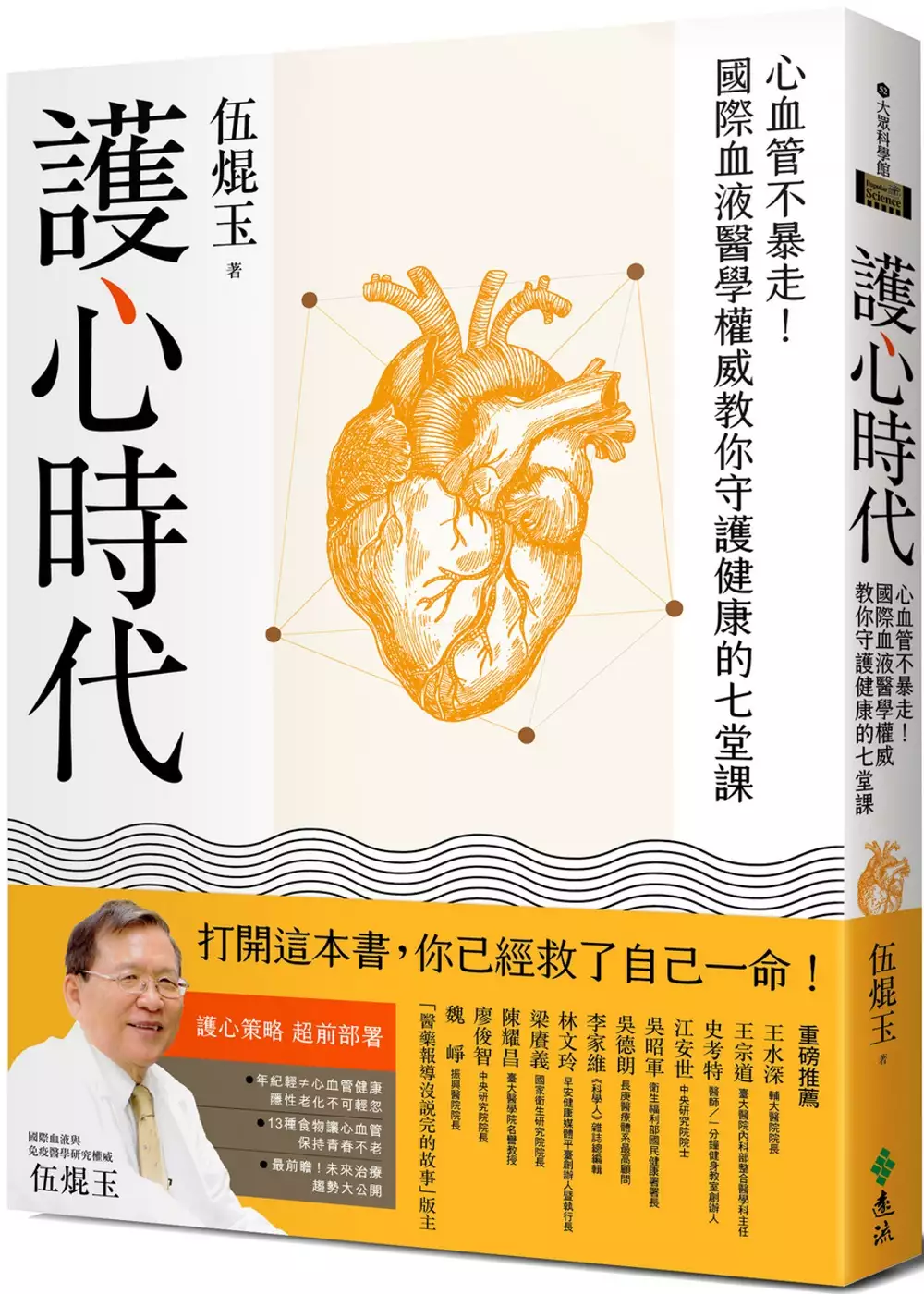

護心時代:心血管不暴走!國際血液醫學權威教你守護健康的七堂課

為了解決急性腦中風原因 的問題,作者伍焜玉 這樣論述:

沒人能否認心臟與血管對人體的重要性, 但你真的認識它且好好保護它了嗎? 心肌梗塞、血栓、主動脈剝離、狹心症、中風…… 翻開這本書,全面進化你的心血管疾病預防知識! ☆最權威!──國際血液與免疫醫學專家、中央研究院院士力作,兼具科普知識與實用方法。 ☆最全面!──完整介紹各種常聽到卻不見得認識的心血管相關疾病,從成因、用藥到預防方式。全方位認識如何守護心血管。 ☆最警世!──心血管的罹病年齡逐漸下降,成為全民警訊。即刻開始認識心血管,從了解到持之以恆的預防行動,永遠不嫌早。 ☆最前瞻!──最新國際心血管相關醫學研究與未來發展可能大公開。 心血管疾病大多是可以預防的

, 從現在開始,一起守護心血管,守護我們的人生! 心臟與血管系統是人體的生命中樞,一旦停止運作,短時間內就能奪走生命。近二十年來,心臟病總位居國人十大死因前三名;十大死因中與心血管相關疾病更占了三到五項。為免遺憾發生,每個人都應該具備心血管的相關知識,為自己或家人的健康把關。 基於這樣的理念,國際血液學權威──伍焜玉院士,將其豐厚的心臟、血液、血管醫學相關知識,結合最新研究,完整且全面性地介紹心血管系統在人體中的運作模式,帶你認識血管硬化、血栓、心肌梗塞、狹心症、主動脈剝離、血管瘤、腦中風、糖尿病等等耳熟能詳卻令人聞之色變的問題。一次認識多種快速奪魂的疾病成因、治療方式,並

學會提早預防的方法,更能了解最新醫學研究趨勢與未來發展。 重磅推薦(依姓名筆劃排序) 王水深|輔大醫院院長 王宗道|臺大醫院內科部整合醫學科主任 史考特|醫師/一分鐘健身教室創辦人 江安世|中央研究院院士 吳昭軍|衛生福利部國民健康署署長 吳德朗|長庚醫療體系最高顧問 李家維|前《科學人》雜誌總編輯 林文玲|早安健康媒體平臺創辦人暨執行長 梁賡義|國家衛生研究院院長 陳耀昌|臺大醫學院名譽教授 廖俊智|中央研究院院長 魏 崢|振興醫院院長 「醫藥報導沒說完的故事」版主 熟讀伍院士的這本精心傑作《護心時代》,學以致用,將可延年

益壽。──王水深(輔大醫院院長) 伍院士的這本《護心時代》提供正確客觀的醫學知識,甚至有撥亂反正的作用,至為難得。──王宗道(臺大醫院內科部整合醫學科主任) 從心血管疾病的歷史觀、成因、治療、飲食與運動的重要角色,一直到未來的醫療技術展望,鉅細靡遺地將重要的醫學知識濃縮在這本書中。──史考特(醫師/一分鐘健身教室創辦人) 看完本書,相信你會跟我一樣覺得明天會更美好,更有動力來維護心血管的健康。──江安世(中央研究院院士) 健康端視「做」與「不做」間,期待知識轉化成行動力,讓我們享有健康的心血管,做一個「好心」人。──吳昭軍(衛生福利部國民健康署署長) 這

本血液學權威筆下的新書《護心時代》,是一本內容豐富的健康知識參考書,值得推薦給國人閱讀。──吳德朗(長庚醫療體系最高顧問) 在這個時間點,伍焜玉院士出版這本《護心時代》,更多了一層救人救心的意義存在。──李家維(前《科學人》雜誌總編輯) 這本書透過科學的解析、全視野的生命演化與生態導覽,這些疾病就不再那樣「無常」與「意外」。──林文玲(早安健康媒體平臺創辦人暨執行長) 這本講述照顧心血管健康的科普書,將他博大精深的知識轉化為科普著作給大眾閱讀,讓大眾從中獲益,既懂得照顧自己,也能幫助他人。──陳耀昌(臺大醫學院名譽教授) 以清晰流暢的文字引述各個有趣的故事,並娓

娓敘述歷史演變,讓讀者能夠瞭解如何與我們的心血管疾病健康共處。──魏崢(振興醫院院長) 院士淺白、輕鬆的文字敘述,對血球、心血管結構、心血管疾病機轉、藥物發明等有了縱橫古今、鉅細靡遺的介紹。──「醫藥報導沒說完的故事」版主

急性腦中風原因進入發燒排行的影片

國內新冠疫苗接種已超過九百萬人次,但不良事件通報也高達四千件以上,根據指揮中心最新疫苗安全性監測報告顯示,特殊不良事件以腦中風136件最多、急性心肌梗塞59例,眼中風也有六例,不過醫師說是否與疫苗相關仍需進一步判定。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/539132

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

■ 點擊【公視新聞網】https://news.pts.org.tw

#公視新聞 #即時新聞

線上轉銜期溝通技巧訓練對醫護人員溝通自信心的效益

為了解決急性腦中風原因 的問題,作者楊嵐雁 這樣論述:

目 錄中文摘要 iAbstract ii目 錄 iii圖 目 錄 v表 目 錄 vi第一章 緒論 1第一節 研究背景與動機 1第二節 研究目的 2第三節 名詞界定 2第二章 文獻查證 4第一節 高齡病人特性、多重慢性病和失能(disability)的現況及影響 4第二節 高齡病人急性住院的主要原因 4第三節 高齡病人急性住院的轉銜期照護(Transitional Care, TC) 6第四節 過渡期理論 12第五節 線上溝通技巧訓練課程對醫護之效益 14第三章 研究方法 16第一

節 研究架構 16第二節 研究設計 16第三節 研究場所及對象 17第四節 研究工具 17第五節 資料統計分析 20第四章 研究結果 23第一節 醫護團隊基本人口學特性 23第二節 「OTCCST」介入後 溝通自信心量表分數之差異 24第五章 討論 29第一節 OTCCST對溝通自信心之效益分析 29第二節 不同CST教學方式的利弊 31第六章 結論與建議 37第一節 結論 37第二節 研究限制 37第三節 護理及醫學教育應用 38參考資料 40附錄 55附件一 溝通自信心問卷 5

5附件二 基本人口學資料(醫療團隊) 56 圖 目 錄圖一 過渡期理論……………………..………………………..……… 13圖二 研究架構圖…………………..…………………………………. 16圖三 樣本殘差值的常態機率分佈圖(normal probability plot) …..…. 25圖四 標準化殘差和預測值的散佈圖…………………..…………….. 27表 目 錄表一 轉銜期照護相關研究統整………………..………………..……… 8表二 研究設計表………………..………………………..………………..

19表三 研究假說及其統計分析方法…………………….………………… 21表四 人口學特性………………..………………………..……………….. 24表五 迴歸分析以Shapiro-Wilk進行常態檢定………………….……… 26表六 迴歸分析以Durbin-Watson進行分析獨立性檢定…………..…… 26表七 以Levene檢定變異數同質性考驗結果…………….……..……… 27表八 兩組在溝通自信心分數差異之複迴歸分析…………………...….. 28表九 CST的課程設計與測量方式(以溝通自信心為主) …………

……. 33表十 比較不同CST教學方式的利弊………………..…………………. 36

中西醫結合治療神經性疾病

為了解決急性腦中風原因 的問題,作者程維德,李政育,廖炎智 這樣論述:

育生中醫團隊與三總神經科合作,臨床發現 創傷性腦損傷、失智症、截癱與指癱、硬腦膜下血腫、 巴金森氏病、周邊神經損傷、神經膠質母細胞瘤等, 都可以中西共治而獲得改善。 生活或工作中只要受到較嚴重的碰撞,就可能出現創傷性腦損傷,進而造成腦病變,這是一種神經退化性疾病;患者初期可能常感頭痛、注意力變差;接著出現抑鬱、短期記憶喪失,或強迫性行為;若已有認知障礙及震顫等症狀,或語言障礙、吞嚥困難、定向感喪失等,那就是失智症了。若嚴重傷害到神經系統,還可能造成截癱與指癱。 現在舉世都在做「神經再生」的研究,希望能解決神經損傷患者的痛苦。育生中醫團隊長期與三總

神經科合作,臨床發現創傷性腦損傷、失智症、截癱與指癱、巴金森氏病、周邊神經損傷等,都可以中西共治而獲得改善。中醫師李政育與三總合作之「神經再生方」已取得專利,值得期待。

銀髮族智慧照護與商業模式 -跌倒狀態評估系統之應用

為了解決急性腦中風原因 的問題,作者莊秀滿 這樣論述:

銀髮族最常見的就是遇到跌倒問題,往往造成非常嚴重的傷害。根據國民健康署在2017年「國民健康訪問調查」3,280位65歲以上老人中,自述過去一年曾跌倒者就有495人(15.5%),也就是說每6個老人,就有1位在一年內跌倒的經驗,在107年死因統計中,跌倒高居65歲以上事故傷害死亡原因之第二位(每十萬人25.7人)。嚴重跌倒可能會造成患者長期臥床,甚至威脅高齡者生命危險。健康醫療網研究指出,失智症族群及高齡族群所需之服務比其他家人更為殷切,每年約有三分之一的65歲以上居家老人發生跌倒的意外傷害事故。由於老人隨著年齡增加,居家或在安養機構因跌倒傷害機率亦隨之增加且嚴重(衛福部2015年事故傷害公

布資料)。依據臺灣老年醫學會會訊"老年人跌倒的流行病學和危險因子的評估和預防"指出,老年人跌倒常見的危險因子可歸納為內在因素和外在因素,外在因素包括環境等因素,內在因素包括因年齡增加所產生的生理功能的退化、急慢性疾病和藥物,其中急性疾病如心肌梗塞、心律不整、心臟衰竭、腦中風、神智混亂、癲癇發作、貧血、電解質不平衡等病症是造成跌倒的危險因子。因此,若能從平日或跌倒發生時獲得危險因子之生理資訊,可以做為醫護人員的重要參考。老人跌倒危險因子很多,故本研究以重要項目優先進行分析以整合跌倒狀態評估服務,讓照護人員透過平台方便照護及監控異常,有效降低配戴者的風險。根據警政署2018年公安統計資料指出,近3

年來平均每年都有逾3400 老人失蹤,每天近10 位老人失蹤,台灣失智症協會指出,走失事件頻傳是失智人口增加過程可預期的現象,且未來還會增加速度還會更快。根據台大醫院神經部研究,失智老人在走失48~72 小時仍未被尋獲的話,死亡率高達4 成。本研究的主要目的是構建一個平台和相關算法,從而提供跌倒狀態評估,並使用集成了加速度計和陀螺儀的智能盒子佩戴在腰間,以達到獲得完整、穩定的測量信息的目的。通過手機應用程序,親屬和監護人可以通過APP查看分析結果,實現快速檢測,高效幫助患者。通過智能盒子的使用,結合定位和跌倒狀態分析,未來有望提供與居家服務和長照機構合作的一體化接口,適用於居家和機構護理單位。

因此,這是本文研究的主要動機。其主要功能包括:1) 使用集成了加速度計和陀螺儀的智能盒子,佩戴在腰間,達到獲得完整穩定測量信息的目的。2) 使用跌落狀態評估算法來提高準確性。3) 在後台使用機器學習算法分析佩戴者的使用信息,提供適應性閾值並更新前端硬件以適應用戶群體。4) 按照動作安全載體的服務理念設計,整合目前的定位和跌倒狀態分析服務,結合更多可穿戴式看護設備。 在本研究中,針對老年人面臨的問題,結合未來行動安全護理服務的概念和商業應用,提供適當的護理服務。

急性腦中風原因的網路口碑排行榜

-

#1.血栓溶解術治療急性腦中風說明

(一) 何謂治療急性腦中風的血栓溶解術? 腦中風是產生癱瘓的主要原因。其中46-81%為腦缺血所造成。腦缺血可因動脈狹窄或阻塞而發生。患者經診斷是因血栓阻塞腦血管所致 ... 於 app.tzuchi.com.tw -

#3.「急性中風」突如其來的炸彈,把握黃金急救4.5小時減低殘障風險

中風 可以分為缺血性(腦部血管阻塞)及出血性(俗稱:爆血管),中風者當中八成是缺血性,其餘是出血性。年輕型中風常見的四大原因:先天性血管問題、創傷性的損害、心率 ... 於 www.union.org -

#4.中風先兆症狀+治療方法|78歲余子明缺血性中風入院左邊身 ...

缺血性中風是由腦血管栓塞或阻斷所致,常見成因有血管粥樣硬化,又或者血栓游離至腦血管等。至於出血性中風則由腦內血管爆裂出血引致。另外部分病人可能會 ... 於 www.sundaykiss.com -

#5.醫學專欄 - 高雄醫師公會

腦中風(腦血管疾病)是我國人引起十大死亡原因之一的疾病,亦是造 ... 貳、腦中風治療-環環相扣 ... 急性腦中風發作之時,儘速送醫處理是非常重要的。 於 www.doctor.org.tw -

#6.吳朋奉腦中風驟逝!這10種人「最容易被找上」 愛吸菸

腦中風 是國人致殘與致命的重大殺手之一,腦部血流若是外力或心血管病變而受阻,有可能在短時間內造成急性症狀。根據衛福部國健署資料指出,腦中風若不 ... 於 health.ettoday.net -

#7.腦中風三大前兆,出現一種要馬上就醫!蟬聯台灣第四大死因

疑似中風的個案一抵達醫院,我們會安排特快檢查,急性缺血性中風則立即評估施打靜脈血栓溶解劑治療及動脈血栓移除手術的必要。論治療黃金時間,血栓溶解劑 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#8.腦中風危險因子- 臺中 - 台中榮總

高血壓:易導致血管壁受損,併發血栓症,引起缺血性腦中風。 糖尿病:血糖過高會造成血管的變性、血液黏度的增加及血管本身的硬化。 於 www.vghtc.gov.tw -

#9.3. 急性缺血性腦中風的治療 - 馬偕紀念醫院

不是每位患者都能施打血栓溶解劑:出血性. 中風、急性出血、超過3小時、年紀太大… • 我們沒有辦法保證不會發生嚴重的腦部或是. 身體其他部位的出血,但在 ... 於 www.mmh.org.tw -

#10.臺灣各大醫院在COVID-19疫情期間,中風照護品質不打折!

如同前面所說,急性缺血性腦中風的病人,在黃金救援期,可以使用血栓溶解劑或機械性取栓術的治療,而出血性腦中風的病人,如果腦內 ... 於 www.strokecare.org.tw -

#11.腦中風與糖尿病

雖然腦中風的治療與照顧. 在過去十年有很大的進展,使得腦血管疾病的致死率明顯下降。但由. 於急性腦中風有超過一半的病患會留下後遺症,且一次腦中風後仍有. 復發的 ... 於 www.dmcare.org.tw -

#12.腦中風有幾種?要看哪一科呢?

高達八成的患者都屬於缺血性腦中風,是腦中風中最常見的類型,也可以稱做「腦梗塞」,顧名思義就是腦血管阻塞,阻塞原因有兩種,一種是血管變窄,一種是血管被別的東西 ... 於 www.taipeineuro.org.tw -

#13.您真的瞭解“腦梗”嗎?深談腦梗發生時應該怎麼做,生活怎樣預防

腦梗塞是一種急性缺血性腦血管疾病,發病率、致死率均較高,嚴重影響患者的生活質量。如果發生腦梗塞後能夠及時給予治療,可以最大限度的改善神經功能缺損 ... 於 www.gushiciku.cn -

#14.SOS!急性梗塞型腦中風延遲救治一小時,大腦退化三歲半

整合五大核心,打造全方位中風照護. 聯新國際醫院不僅率先引進高端的微創血管攝影機、持續優化醫療流程,致力於縮短腦中風病人的治療黃金 ... 於 www.cw.com.tw -

#15.等。

腦中風 指的是腦部血液循環出問題因而引起腦部功能損傷的疾病,可以簡單分成腦缺血及腦出血兩 ... (1)重點是腦中風的症狀絕大部分都是急性發生的,因為腦血管的阻塞或破. 於 m.cute.edu.tw -

#16.腦中風-神經外科部-三軍總醫院

磁振攝影還可同時顯現大腦動脈是否通暢,腦血流是否正常,若有血管阻塞或血管瘤,動靜脈血管畸形等,也皆可診斷出來。 治療:. 血管阻塞若在頸動脈 ... 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#17.突發臉歪說不清、手無力黃金三小時溶栓救你命 - 臺中榮民總 ...

腦中風 是指腦部發生了急性的血管病變,可分為出血性腦中風及缺血性腦中風。 ... 因此,如何在急性期給予病患有效的治療以減少因為腦中風而造成的神經 ... 於 www.vhcy.gov.tw -

#18.腦中風

腦中風. 何謂腦中風. 腦部的血管因為某種原因,造成破裂(腦出血,約佔所有中風23%)或 ... 亞急性期:約中風發生後一週至數月間,治療目標在促進神經修復或重新整. 於 www.gandau.gov.tw -

#19.急性腦梗塞治療新知

罹患腦中風. 疾病且度過急性期後的病人,後續卻常常併有各種不等程度的身體障. 礙,其功能上的損傷和後遺症包括肢體、平衡、視覺、吞嚥、語言、. 認知或情緒等,進而導致 ... 於 ssl.landseed.com.tw -

#20.每47分鐘就有1人死於腦中風把握黃金3小時,中風是可控制的

民眾之中風類型以缺血性中風為最多,急性缺血性中風患者若能於發生後3小時內給予血栓溶解劑靜脈注射治療,將可有效減少中風導致之殘障等後遺症,因此若出現中風症狀,應 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#21.以MRI來評估未知發作時間的腦中風是否給予血栓溶解治療

血栓溶解劑(rt-PA)是目前急性缺血性腦中風,在症狀發作4.5小時內的標準治療。但根據統計,大約有14%至27%的急性腦中風病人無法得知明確的發作時間,其中大部分是因為 ... 於 www.sem.org.tw -

#22.急性腦梗塞打通血管有兩招! 把握時間搶救腦細胞|好心肝

一旦發生腦梗塞中風,必須搶時間就醫。因為從腦細胞缺血到壞死,還有一段時間,把握這段時間及時給予治療,打通阻塞的血管,就能減少腦細胞受損的嚴重 ... 於 tw.yahoo.com -

#23.COVID-19/基隆2 歲男童急診轉院北榮後過世!指揮中心

而此案後來死亡的原因,目前有初步先收到死亡的診斷書,是有新冠感染合併急性腦炎,以及多重器官衰竭,但因該案還沒正式通報到審查的部分,所以會在完成 ... 於 news.sina.com.tw -

#24.遠離隱形殺手六原則預防腦中風 - 愛長照

腦部電腦斷層掃瞄可區分出血性中風或缺血性中風,急性腦中風如果在症狀發生三小時內,且沒有其他禁忌症,則有機會接受「血栓溶解劑」的治療。「血栓溶解劑 ... 於 www.ilong-termcare.com -

#25.全面照護急性腦中風新竹台大分院建立跨科團隊 - 健康醫療網

新竹臺大分院神經部蔡力凱主任表示,這時若能在數小時內緊急接受血栓溶解治療或血栓移除術治療,將有效打通阻塞的顱內血管,可獲得不錯的功能性預後,隨著 ... 於 www.healthnews.com.tw -

#26.急性中風

他們會按臨床評估及. 檢查結果確診急性缺血性中風,並進. 一步確認病人能否安全接受血栓溶解. 治療。 如病人身體狀況會加快腦部或其他. 器官出血、有腦出血病史或中風症狀. 於 www.hksh-hospital.com -

#27.被迫暫停的人生—急性出血性腦中風

手術後雖經過密切的治療及積極的復健、照顧,仍留有相當程度的言語障礙及肢. 體癱瘓。 A 男發生的就是所謂的腦中風。「腦中風」是指:「突發性的腦內出血或缺血,. 於 www.csbcnet.com.tw -

#28.仁愛醫療財團法人- 缺血性腦中風的急性期處理

某些症狀輕微的病患,根據最新的研究,或許可考慮如同心血管疾病一般併用兩種藥物,但須注意可能的副作用如腦出血或消化道出血。若中風原因可能是心臟而來 ... 於 www.jah.org.tw -

#29.【中風】先兆逐個數!即睇急救指南及治療方案 - Bowtie

若想有效預防腦中風,你首先要了解它的成因。 ... 絕大部分中風患者都會有不同程度的活動障礙,多達4成急性期中風病人即使經過治療,仍會有語言及吞嚥 ... 於 www.bowtie.com.hk -

#31.急性中風治療 - 香港微創腦及脊椎神經外科手術中心

症狀雖然沒有像出血性中風的來得突然`嚴重和迅急, 但缺血性中風的急性治療卻要比出血性中風治療需求更加快和緊急,因為如果可以在黃金八小時內迅速打通血栓塞的腦血管, ... 於 www.brainandspine.com.hk -

#32.治療方式 - 光田綜合醫院

缺血性腦中風之治療 針對急性缺血性腦中風打通血管的治療有「靜脈血栓溶解劑注射」(tPA)及「顱內動脈取栓術」(IAT)二種方式:. 於 www.ktgh.com.tw -

#33.台大醫院-健康電子報_特別企劃

急性中風 的治療最重視的就是時間,愈快治療,愈有機會恢復。所以我們常說時間即是腦(Time is Brain)。目前急性缺血性腦中風最重要的治療是靜脈血栓溶解治療 ... 於 epaper.ntuh.gov.tw -

#34.中風

因為醫學術語“腦中風” 的使用, 中風才有了一個確定的, 描述性的名稱。病人和醫療單位都應該把中風當作緊急狀況來應對。 關鍵是要教育公眾: 中風是急性腦病發作, ... 於 www.christopherreeve.org -

#35.談『急性腦中風』的血管內治療 - 亞東醫院

急性 缺血性腦中風」簡稱「急性中風」,通常都是因為腦部重要的血管阻塞所引起,在症狀發生後的3到4.5小時的黃金時間內,有機會可以從靜脈給與血栓溶解的藥物,幫忙打通 ... 於 www.femh.org.tw -

#36.認識腦中風 - 消防月刊查詢系統

腦中風除了是全球死亡原因的第三位,也是國人十大死亡原因的第四位,更是 ... 經由G-FAST 中風指標測試評估是否為急性腦中風,把握黃金3小時內及早 ... 於 monthly.nfa.gov.tw -

#37.認識腦中風 - 道安醫院

前言腦中風是國人第二大死亡原因,其病變為腦血管嚴重狹窄堵塞或破裂所造成,往往 ... 手術治療:目前最常見的手術口的是移除血塊及疏通急性水腦症以減低腦壓及避免腦 ... 於 www.xn--49s714js3a73j.tw -

#38.臺北市立聯合醫院忠孝院區-神經內科-腦中風的處理

腦中風 是突發性腦血管阻塞或出血所造成腦部功能失常的疾病。 1.原因:年齡老化、高血壓、糖尿病、高血脂症、心臟病控制不當、抽菸、酗酒、肥胖、運動不足。 2.急性腦 ... 於 tpech.gov.taipei -

#39.認識腦中風| 相關文章 - 耕莘醫院

急性腦 血管病變,即所謂的”腦中風”,基本上可分為缺血性和出血性兩大類。 ... 「梗塞性腦中風」多因長期性高血壓、糖尿病、血管硬化等原因,造成腦 ... 於 www.cth.org.tw -

#40.【投書】與病毒共存下一步:由治療、照護、研究 - 報導者

美國國家衛生研究院曾從COVID-19死亡者的大體解剖中發現,即使感染後7個月,新冠病毒仍廣泛存在身體各個部位,包括腦部。但目前沒有證據顯示長新冠是病毒 ... 於 www.twreporter.org -

#41.掌握腦中風徵兆FAST口訣「微笑、舉手、說你好

造成缺血性腦中風重要的原因:A.栓塞性腦中風-血管內壁堆積脂肪沉澱 ... 認識急性中風症狀,可牢記「FAST」口訣,以把握「急性中風搶救黃金3小時」: 於 epaper.ilshb.gov.tw -

#42.缺血性腦中風的急性治療 | 蘋果健康咬一口

中風惡化- 腦中風是急診病症...這是一個急性腦中風,但錯過第一時間搶救機會的常見例子。...施行治療不可忽視;否則可能會再發或惡化,而從暫時性腦中風變成完全腦 ... 於 1applehealth.com -

#43.認識腦中風

腦中風 完整的醫學名詞為「急性腦血管疾病」,形容的是腦部因急性的血管梗塞導致缺血性病變損傷或血管破裂溢血導致腦組織損害,所引起臨床上的功能障礙。 於 web.csh.org.tw -

#44.何謂腦中風? 二、危險因素三、中風症狀四、檢查方式

然而出血性腦. 中風者或接受血栓溶解劑治療的病人,收. 縮壓大於180mmHg 時,即需給予降血壓藥. 物治療,以免再度出血。 (五)降血糖藥物:急性腦中風時,血糖太. 高會影響 ... 於 www.sph.org.tw -

#45.預防腦中風,該怎麼做? - 台視樂活

治療方面,若是出血性腦中風,醫療團隊會依血塊大小、位置,評估採取保守治療或需要進行外科手術取出血塊。如果是缺血性中風,就得盡快在3小時內進行「靜脈血栓溶解術」, ... 於 www.ttv.com.tw -

#46.急性缺血性腦中風_百度百科

中風 是因為腦血管疾病造成突發性局部腦功能缺損,大致可分為缺血性與出血性兩大類。缺血性主要有血栓性與栓塞性兩種,偶爾是血管痙攣或腦瘤壓迫血管所引起。血栓性為腦 ... 於 baike.baidu.hk -

#47.腦中風

是將能溶解血塊的藥物(rt-PA),注射入人體內,然後將. 阻塞在腦血管裡的血塊溶解掉,恢復腦血管的暢通,若. 在急性缺血性腦中風發作4.5小時內使用血栓溶解劑,. 治療後約有 ... 於 www.eck.org.tw -

#48.腦中風治療現況與展望

請點此閱讀pdf檔案張健宏醫師專長:腦血管疾病診斷與治療、腦血管介入性治療、電腦輔助急性中風診斷系統. 於 www.chang-gung.com -

#49.大腦各部位急性中風症狀大不同小心慢性致殘

世界中風組織表示,腦中風是高死亡率與致殘率的疾病,但幾乎所有的腦中風是可以避免的。由於腦中風常留下許多後遺症,而成為台灣國人慢性殘障最重要的原因 ... 於 www.chinatimes.com -

#50.認識中風| 衛教資訊| 急診醫學部| 醫療單位

然而,血壓控制於急性期可放寬治療目標,醫師也會根據臨床狀況調整,避免過度降低血壓而影響腦部血流灌注不足,導致缺血區域擴大。 經過急性期,進入穩定 ... 於 www.hch.gov.tw -

#51.中風前兆、症狀是什麼?該怎麼辦?腦中風預防與治療- 健康專科

腦中風 的正式名稱為『腦血管意外(cerebrovascular accident)』,病理過程通常是導因於急性的血管梗塞使得腦部缺血性病變或因腦血管破裂出血導致腦組織 ... 於 www.healthsp.org -

#52.聽科學Podcast:腦中風知多少?讓我們一起認識腦中風及其 ...

腦血管疾病平均為國人十大死因第2至第4位,腦中風更是導致民眾失能的頭號原因,對個人及家庭影響極大,所以對於腦中風民眾不能輕忽。此次【聽科學】 ... 於 enews.nhri.org.tw -

#53.腦中風前兆、症狀與預防

腦中風 為一種急症,主要因腦部的血流受阻,導致無法供應腦部氧氣的需求,而發生腦功能障礙,若不及時治療,會導致中度到重度殘障。有腦中風家族史也是 ... 於 www.jshospital.com.tw -

#54.黃金3小時快送醫!腦中風三大徵兆非知不可 - 今周刊

以最常見的缺血性中風來說,若能在中風發生後3小時之內使用靜脈血栓溶解劑,可以有效減少失能的後遺症,因此中風後把握搶救時間、立刻治療非常重要。 △左 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#55.急性缺血性中風 - Guideline

降低血壓可能使腦部的灌流壓力不足,更加重腦缺血,所以一般建議,收縮壓在220mm Hg或平均血壓在130 mm Hg以上才考慮給予降血壓治療。除非病人在發作三小時內需血栓溶解 ... 於 www.tcmg.com.tw -

#56.急性缺血性腦中風的介紹 - 東元醫院

因為腦中風是腦部血管病變引起的疾病,所以腦中風的症狀與腦部神經功能缺損有關,常見的腦中風症狀包括:一側肢體無力、一側肢體麻木或感覺異常、厲害的暈 ... 於 www.tyh.com.tw -

#57.缺血性腦中風的診斷與治療

如何排除急性梗塞現象?就是要. 做影像學檢查。 綜上,我們可以發現,中風和TIA. 的定義,均已修正為 ... 於 www.tafm.org.tw -

#58.急性缺血性腦中風一般處理原則指引 - 實證醫學知識網

妥善的急性期治療與照顧可以穩定病情、減少併發症、甚至減輕腦部缺血後導致功能損. 傷的程度,例如在短時間內讓腦血管再暢通及恢復正常灌流(如使用靜脈或動脈內血栓溶解. 於 imohw.tmu.edu.tw -

#59.中風- 維基百科,自由的百科全書

有四個原因可導致缺血性中風:血栓(腦部形成阻塞血塊),栓塞(栓塞從其他地方 ... 目前急性缺血性腦中風治療主要有兩種方式,包含靜脈血栓溶解及動脈血栓移除術, ... 於 zh.wikipedia.org -

#60.急性腦梗塞,打通血管有兩招! 把握時間搶救腦細胞

40多歲的王先生,有一天突然發現一邊的手腳無力、行動困難,被緊急送醫後,電腦斷層顯示梗塞性中風,還好送醫得快,經靜脈血栓溶解劑治療後,第二天手腳 ... 於 www.twhealth.org.tw -

#61.您是中風的高危險群嗎? 您知道發生腦中風的及時處理嗎?

如超過3~4.5 小時,因腦細胞缺氧時間過久無法恢復,. 使用血栓溶解劑反而增加出血風險。 機械取栓治療急性缺血性中風. 為目前最新的急性中風治療方法,經由動脈導管以 ... 於 www.hpa.gov.tw -

#62.腦中風 - 臺北榮總員山分院

腦中風. Cerebral Artery Accident. 一、何謂腦中風? 泛指因腦血管發生病變,引起腦組織壞死或機能 ... 急性腦梗塞病人,發作三小時內可做血栓溶解劑治療(但需醫師. 於 www.ysvh.gov.tw -

#63.護腦顧命救神經急性腦血管梗塞治療新趨勢

血栓溶解劑 · 急性腦梗塞發生4.5小時內選擇性給與 · 抗血小板藥物 · 能降低再次中風的風險 · 新型抗凝血藥物 · 方便使用且患者不需經常檢測凝血功能 · 神經保護 ... 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#64.腦中風衛教

有更多的腦中風倖存者因此終生殘障,使得家 ... 腦中風乃是急性腦血管障礙的一般說法。 ... 缺血性中風與出血性中風雖然發生的原因. 於 www.tma.org.tw -

#65.中風6大前兆緊急處理,如何預防、復原

若無法及時接受治療,可能會導致永久性的傷害。 主要有兩大分類,分為「缺血性腦中風」與「出血性腦中風」,前者主因是血管發生阻塞 ... 於 www.ihealth.com.tw -

#66.新光醫院掛號系統

正子 · 腦血管 · 心血管 ... 外科加護病房住院來賓家屬須知 · 亞急性呼吸照護病房住院須知 ... 泌尿暨生殖醫學實驗室 · 骨科暨微創醫學實驗室 · 腦中風實驗室 ... 於 www.skh.org.tw -

#67.腦中風僅1成可恢復正常…第一時間快做這件事降低死亡 - 健康2.0

而在台灣有8成患者都屬於梗塞性中風,根據中風治療指引,症狀發生後經評估要在4.5小時內施打靜脈血栓溶解劑。 手腳無力、口齒不清恐是警訊快打119! 然而 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#68.8千萬人曾患腦中風剖析「 大腦各部位急性中風症狀」 - NOW健康

世界中風組織表示,腦中風是高死亡率與致殘率的疾病,但幾乎所有的腦中風是可以避免的。由於腦中風常留下許多後遺症,而成為台灣國人慢性殘障最重要的原因,有3分之1將造成 ... 於 healthmedia.com.tw -

#69.高齡患者體重減輕千萬不可輕忽| 在地大小事 - NOWnews今日新聞

... 加上上個月太太因急性腦中風而住院,經過一連串的事件後身體便急劇消瘦。 ... 一般而言,體重減輕大致可分為3個原因,包含體內能量消耗過劇、體內 ... 於 www.nownews.com -

#70.腦中風治療新技術:腦血管機械取栓手術 - 高雄榮民總醫院

以國人的中風型態而言,缺血性中風佔80%,出血性中風佔20%。本文以下針對急性缺血性中風進行說明。 所謂急性缺血性中風,是指腦動脈血管突然發生阻塞,原因有三: 1)腦 ... 於 org.vghks.gov.tw -

#71.第二章、急性腦中風醫療

說明未執行之原因。 2.3.3. 【重度級】. 接受靜脈血栓溶解治療之急性缺血性腦中風病人清單。清單中應. 列出個別病人抵達急診時間,執行血栓溶解時間及整體完成治療. 於 www.jct.org.tw -

#72.識別腦中風牢記FAST口訣/ 於淑娟督導 - 永和耕莘醫院

腦中風是全球人口死亡與失能的主要原因,根據世界衛生組織統計,2012年全球 ... 辨別中風口訣,以辨識中風初期的重要症狀,把握急性腦中風搶救時間: 於 www.cthyh.org.tw -

#73.認識腦血管疾病-腦中風- 衛教單張

蜘蛛膜下腔出血:典型症狀是突發性的劇烈頭痛,常見原因包括腦動脈瘤破裂、先天性動靜脈畸型出血。 暫時性腦缺血發作. 係因暫時性腦部缺血引起中風症狀,但一般在24 小時 ... 於 www.country.org.tw -

#74.認識腦中風

腦中風 (stroke),泛指腦血管病變,因病發突然一般又稱腦血管意外(Cerebral Vascular Accident. CVA)為急性之腦血管疾病,由許多因素造成突發性腦血管阻塞或破裂,致腦部 ... 於 www.smh.org.tw -

#75.認識腦中風 - 長庚醫院

(三)降血壓藥物:急性缺血性腦中風時,75%病人會有血壓高,對於腦缺血的病人,如收. 縮壓在220mmHg 以下,且舒張壓在120mmHg 以下時,可以不需要立即藥物治療;過. 度積極 ... 於 webapp.cgmh.org.tw -

#76.腦梗的”源頭”已經找到?或挽救百萬人生命!

腦卒中是一種急性腦血管疾病,因腦部血管突然破裂,或血管阻塞導致血液不能流入大腦,缺血部分的腦組織壞死,受支配軀體功能異常。 人們口中的「中風」 ... 於 vitomag.com -

#77.「出血性腦中風」的外科治療

出血速度快亦即表示在短時間形成一個大的血腫塊,造成急性顱內壓升高,其病況會急驟惡化,病人在短時間內即昏迷甚至死亡。 ◇ 治療一般而言,腦出血之治療為:內科療法(亦 ... 於 www.scmh.org.tw -

#78.中風該怎麼治療?(懶人包) - 照護線上 - 診所藥局

血栓溶解劑能儘早疏通阻塞的血管,讓血栓溶解,逐步恢復腦部血流,是目前唯一能治療急性缺血性中風的藥物。 需要符合以下條件,才考慮施打血栓溶解劑! 於 www.careonline.com.tw -

#79.缺血性中風把握黃金3小時

腦中風 是一種急性腦血管病變,忽然之間不能提供腦部組織足夠的血液與養分。中風多分為「出血性」(爆血管)中風以及「缺血性」(因腦血管阻塞導致腦細胞缺血)兩種, ... 於 www.elcaminohealth.org -

#80.台北榮總腦中風加護中心

近年來針對急性腦梗塞患者已有比較有效的治療藥物,即血栓溶解劑。它可把阻塞的血管打通而改善症狀,但必須在症狀發作三小時內用藥,否則較會有腦出血的併發症 ... 於 www1.vghtpe.gov.tw -

#81.急性缺血性腦中風之一般處理原則

抗凝血劑用於治療進行性腦中. 風(stroke-in-progression)之臨床效果也未經証實[5,20]。腦中風第一天大約有20-40%的病人症狀惡化,臨. 床上習慣使用heparin治療,但是出血性 ... 於 www.stroke.org.tw -

#82.以為只是太累,結果竟是腦中風差點送命!醫師嚴正提醒:出現 ...

為此,腦中風學會修訂腦中風治療指引,與日本、美國醫學同步,建議80歲以上病友也可使用,健保署去年11月1日也放寬年齡限制,凡是18歲以上急性缺血性腦 ... 於 www.storm.mg -

#83.腦中風4大前兆千萬別忽略!症狀、治療和復健全圖解

腦中風 有兩種:缺血性中風,主要原因是腦血管阻塞,可分為腦血栓和腦栓塞 ... 一般建議在急性缺血性中風發病後的3小時內(一些病人在4.5小時以內也可 ... 於 www.epochtimes.com -

#84.腦中風 - 台東基督教醫院

「血栓溶解劑」為目前唯一可治療急性腦中風的藥物,但是此藥物若使用不當,容易造成腦出血或其他身體部位的出血,進而威脅病人生命,所以應該遵照藥物使用規範,以達安全與 ... 於 www.tch.org.tw -

#85.腦中風飲食 - 竹山秀傳醫院

中風 是人們對急性腦血管疾病的統稱,以猝然昏倒,不省人事,伴發口眼歪斜、言語不 ... 飲食營養治療的目的是全身營養支援,保護腦功能,促進神經細胞的修復和功能的恢復 ... 於 www.csshow.org.tw -

#86.急性腦中風別慌張「臨微不亂」四步驟爭取黃金治療時間

65歲陳先生在社區進行修繕工作,突然出現腦中風症狀。緊急送醫後,由新竹馬偕醫院神經內科醫師楊敬譽以靜脈血栓溶解劑治療後,病情已獲得改善。 於 heho.com.tw -

#87.急性中風治療黃金3小時?愈早診斷計算可挽救腦細胞和功能 ...

吳醫生:引起中風的高危因素有很多,例如三高與缺血性中風有密切關係,而出血性中風則可能源於先天性血管瘤爆裂、高血壓或腦澱粉樣血管病(Cerebral ... 於 health.mingpao.com -

#88.腦中風 - 國軍高雄總醫院

突發性急性的腦血管疾病!!! 腦中風是因為腦血管病變(阻塞或出血)而引起之突發性腦組織損傷,導致神經機能障礙,輕者可以使人半身不遂、語言失常. 於 802.mnd.gov.tw -

#89.缺血性腦中風 - 元氣網

3、其他:高血壓易使腦動脈壁破裂造成腦出血,但血壓過低會使大腦血流變慢、減少,亦是重要的腦缺血急性誘因。而造成低血壓的原因很多,例如頭頸部突然太用力轉動、身體 ... 於 health.udn.com -

#90.腦出血的原因是這個,10個信號一定要注意! - 新唐人電視台

腦出血(出血性中風)的常見原因(危險因子),應分為「慢性原因」和「急性誘因」兩大類,分別簡介如下:. 1.慢性原因:. 腦出血是因為腦血管破裂所 ... 於 www.ntdtv.com -

#91.梗塞性腦中風 - 中亞健康網

一、定義. 意指供應該腦組織的血管被阻塞。血管會攜帶來自心肺血流,內含氧氣和養分,同時帶走二氧化碳和癈物。 · 二、原因. 缺血性腦中風有幾種不同的疾病或原因導致。 · 三 ... 於 www.ca2-health.com -

#92.認識腦中風 - 奇美醫院

腦中風 常見的症狀? ○ 血管阻塞的急性中風,可以用藥打通血管 ... 出血性中風─腦血管破裂. ○ 主要原因:長期高血壓導致腦血管壁變性而. 於 www.chimei.org.tw -

#93.關鍵3小時急性腦中風的診斷與治療 - 優活健康網

文/87期奇美醫訊神經內科林慧娟醫師腦中風位居台灣十大死因的第三位,耗用全民健保資源則高居第二位,也是老年人殘障最重要的原因。隨著人口的老化, ... 於 www.uho.com.tw -

#94.腦中風來得突然!劇烈頭痛、頭暈、不平衡,5大警訊別輕忽

... 疾病,也是造成存活者殘障的主要原因。大部分的中風患者發病年齡超過50歲,男性多於女性。在台灣,住院的急性腦中風當中約70%為缺血性腦中風。 於 www.edh.tw