延禧攻略服裝考究的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦春梅狐狸寫的 圖解中國傳統服飾 可以從中找到所需的評價。

另外網站延禧攻略- 维基百科,自由的百科全书也說明:《延禧攻略》(英語:Story of Yanxi Palace)是一部2018年中國古裝劇,主要演員為吳謹言、佘詩曼、秦嵐、聶遠、許凱及譚卓,制作人于正。 2017年6月14日,《延禧 ...

國立東華大學 臺灣文化學系 林潤華所指導 余詩涵的 電視劇、想像與認同:中國電視劇對臺灣年輕女性閱聽眾的影響 (2021),提出延禧攻略服裝考究關鍵因素是什麼,來自於中國電視劇、臺灣年輕女性閱聽眾、文化消費、迷文化、文化認同。

最後網站騎馬穿貂,朕就是這樣迷倒皇后和令妃的則補充:《延禧攻略》裏,女主一路“打怪升級”,黑化看服裝不靠眼粧。 ... 的朝代甩出一條街,從服化道考究的《甄嬛傳》到《延禧攻略》裏就可以窺見清宮奢華。

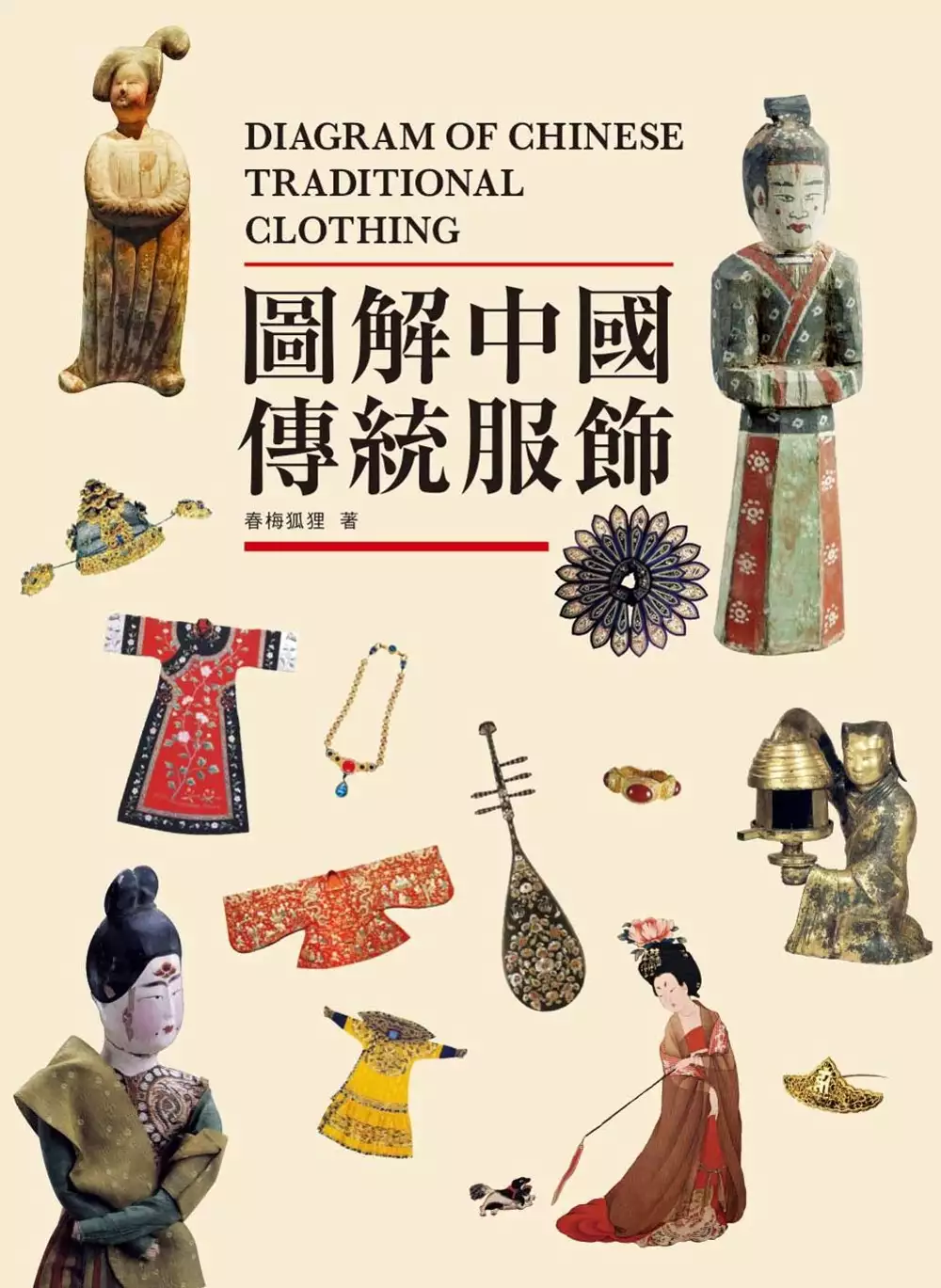

圖解中國傳統服飾

為了解決延禧攻略服裝考究 的問題,作者春梅狐狸 這樣論述:

~從傳統走入近代,追溯三千年中國服飾之流變~ 從服飾的歷史,見證科技與藝術雙重詮釋下的結晶 服飾,不僅是日常生活的必需品,也是地域文明融會、風土民情的縮影。 致力於傳播中國傳統服飾知識,同時也是微信知名公眾號的作家──春梅狐狸,彙整多年來的學習筆記,交叉分析前人研究成果,檢視其論據與研究方法,為所有對中國傳統服飾深感好奇,卻又不得其門而入的普羅大眾擷取基礎學問,以生動有趣的筆法娓娓敘說一則又一則瑰麗而燦爛的歷史篇章。 全書依主題分為五大篇章,開篇以【古代服裝】為首,從國寶文物所乘載的服飾元素切入,辨析傳統服飾常見的專有詞彙,再導入服飾發展史上的重大轉捩點,為初學者建構

基本的認知脈絡與概念。 後以【近現代服裝】一章,接續傳統服飾到當代的過渡期發展,為讀者展現西風東漸之下,求新求變的現代審美觀如何與傳統元素兼容並存。 而在服裝之外,本書更另拓【妝容飾品器物】與【衣料工藝】兩道支線,側筆勾勒歷代科技遞進與審美意趣的文化變遷。 服裝並非一個時代普遍共相的符碼,而是僅限於一時一地,不斷吸取新事物、不斷演變的有機體。而從器物與工藝角度的探討,便能幫助讀者更為全面地了解服飾「之所以如此」的背景因素。 最末篇【影視劇的古裝】,則聚焦檢視近年來多部熱播古裝劇的服飾考究,並詳細點出使用錯誤之例。 全書架構鮮明,觀念層層遞進,同時收錄豐富而多樣的文物

照片搭配解說,全面而系統性地解說中國傳統服飾的風貌,無論是專精於考究的研究者,還是漢服的愛好者,本書都將會是有趣且值得參照的服飾史資料集。 本書特色 ◎以時間為經緯,為歷朝服飾作傳: 全書篇章聚焦單一主題,並佐以大量文物史料,具體而微地展演服飾發展的社會史與科技史。 ◎以服裝為主軸,旁徵妝容飾品工藝,從物質的角度說史: 人方為服飾的主體,綜觀全身穿戴與搭配器物,還原歷史面貌。 ◎以古裝話題影劇為題,探究時下漢服熱潮的正反兩面: 從人文科普的角度,建構大眾與學術的橋梁,釐清積非成是的影劇成見。 作者簡介 春梅狐狸 傳統服飾科普作者,曾為《中華手工》

《中華遺產》等雜誌及果殼網、鳳凰網等多家網站撰稿,公眾號「傳統服飾」,多年來致力科普中國傳統服飾相關知識,解析影視劇中相關服飾使用的正誤。 【中國古代服裝】 ・聊聊那些與服飾相關的文物 ・那些傻傻分不清楚的古裝名稱 ・原來你是這樣的左衽 ・褲子的誕生:服飾史上的偉大發明 ・秦陵兵馬俑的心願:要一張彩色照片 ・燈俑身上被誤解的曲裾 ・輕絕妙絕素紗禪衣 ・畫像裡的秘密:用服飾史知識判斷年代 ・「齊胸襦裙」幾分真?幾分假? ・唐代女子是怎樣一步步變胖的 ・神的視野:敦煌壁畫 ・古人聽了會發笑:天熱穿唐朝服裝,天冷穿明朝服裝? ・穿越到一四八八年:我們路過了大明的江南風煙 ・觀察力的檢驗標準:

馬面裙 ・服飾史上一個誤會:披風是斗篷 ・衣領:脖頸間的風流 ・別拿低俗當噱頭:古代的內衣 ・嫁衣可不都是「鳳冠霞帔」 ・氅衣襯衣:清宮娘娘們的「爆款服裝」 ・清末的人們,穿著什麼樣的衣服迎來民國? 【中國近現代服裝】 ・民國時期三份服制條例背後的風起雲湧 ・時代與服裝潮流 ・旗袍一出,便勝卻人間無數 ・最具群眾基礎的近代服飾不是旗袍是馬褂 ・民國女學生的「標配」:襖裙 ・民國男裝和「民國範兒」 ・「大俠魂」:要短裝不要長袍大褂 【妝容飾品器物篇】 ・束髮與披髮,不全是古裝劇的錯 ・帽子與簪花的趣聞 ・旗頭:原來這麼多年清宮劇都錯了 ・古人脖子上的另類熱鬧:項飾趣聞 ・花扣:綻放在旗袍之上

的傳統符號 ・「鸚鵡兄弟」的網紅妝:這個腮紅有點萌 ・輕羅小扇撲流螢:天這麼熱,快給朕拿把扇子 【衣料工藝篇】 ・解讀詩詞裡的絲綢 ・綾羅綢緞的故事 ・一個字的鴻溝:「宋錦」不是「宋式錦」 ・縱橫的故事:古代各類織物的結構 ・絲綢向西,妝花向東——從經錦到緯錦 ・解開經錦織造之謎 ・鎖繡:古老而不蒼老的刺繡工藝 ・清代審美的一股清流:三藍繡 【影視劇裡的古裝】 ・《秦時明月》:高漸離終於「擊筑」了 ・《鳳囚凰》:造型怪相背後的文物真相 ・《思美人》:審美不統一的紋樣 ・《琅琊榜》:江左梅郎怕是凍死的 ・《琅琊榜之風起長林》裡的明代首飾 ・《大唐玄奘》:唐代僧人的真實模樣 ・《妖貓傳》:滿滿

的盛唐bug ・唐代影視劇裡抹不去的日本影子 ・《大明王朝1566》:高分也救不了的低星服飾 ・《海上牧雲記》:身不由己的皇帝,欲罷不能的黃袍 ・《紅樓夢》:服飾的困惑 ・《寂寞空庭春欲晚》:被遺忘的髮式 ・《如懿傳》:領約與金約 ・《延禧攻略》裡的雲肩:好東西並不都來自清宮 前言 這本書大概可視作我的學習筆記,以普通的傳統服飾愛好者的角度寫下來,它的趣味性會好一點,知識點會散一些,可以解答你的一些疑惑,可以給你一些啟發。你可能會發現,它和你所看過的學習筆記有所不同,這是因為我曾聽過一位學長談論何為「我懂了」。我們都有坐在課堂上聽課的經歷,會發現老師說出來的那些知識點清晰易懂,

但是下課鈴響後就仿佛魔法被解除了,分明並未忘記什麼就突然「不懂了」。因為我們只是聽明白,並非我們「懂了」。所以我嘗試將學習筆記以科普文章的形式寫下來,希望我的讀者可以真正露出「我懂了」的表情。 就這樣偶然的,我開始寫這些有關傳統服飾的科普文。我很懶,但我一直鼓勵自己要堅持。當然也要感謝網路時代,一些約稿讓我的虛榮心獲得了滿足,又堅定了我堅持寫下去的信念。雖然很多次都以為下一次會放棄,結果竟然跌跌撞撞走到了這本書的出版,何其幸運啊! 服飾是我們生活中的必需品,它需要穿著舒適、設計美觀、場合得宜,還需要表達個性。但是我們對它走過的歷程卻知之甚少,一方面是因為它如同空氣一般一直就在我們身

邊,反而讓我們忘記去好好記錄它,另一方面也是因為古裝劇的熱播,在我們還沒建立起明確印象的時候就湧入了太多冗雜的資訊。我們對過去的瞭解,從書本裡得來的不免黑白得枯燥,從影視劇裡得來的則絢爛得迷茫。有些疑惑稍縱即逝,希望本書可以幫你抓住曾經閃過腦海的探尋過去的衝動,讓你可以在別人疑惑的時候也讓他們露出「我懂了」的表情。 我喜歡傳統服飾、學習傳統服飾也超過十個年頭了,我也曾相信「堅持就是勝利」,但我知道是服飾獨特的魅力讓我這個三分鐘熱度的人堅持至今。它左手牽著科技史,你可以看到我們的絲綢文明燦爛繽紛,而且擁有世界領先的科技及科技與藝術相融合的成就;它右手牽著社會史,你會發現其實我們的每一段歷史

都有服飾參與,你站在衣櫃前挑衣服的過程,其實是另一種歷史的痕跡。 作為一個著迷於服飾魅力的學習者,要說新發現,大約趨近於無吧,略有幾個也不敢獨占。服飾這片大地群山起伏,當雲海升騰時,在白茫茫一片之上顯露的才是令人仰止的奇峰。我所做的,大約就是那片雲海,雖然本質只是微不足道的水分子和微塵,卻擁有走遍群山的野心和篩選奇峰的膽量。作為學習筆記,大約就是交叉了許多前人的研究,重新去審視他們的論據和方法,記下他們的成果,以一種不那麼枯燥晦澀的方式表達出來,甚至與一些影視劇和生活疑惑結合。這其實就是科普,不僅僅數理化需要科普,人文社科也一樣。而科普是連接學者和大眾的翻譯。 如果這一切發生在五年

前,我可能不願意這麼做,或者不願意這樣承認。因為這個領域很小眾,小眾的東西總是容易讓人產生優越感。而且,我也的確很少遇到這個領域中和我做著類似工作的人,儘管我也是業餘的,就像當跑道上的人寥寥無幾時,你會無法判斷自己是落後還是領先。所以五年前的我,大概會在前言裡讓自己看起來更學術些,而如今我能明白各自有分工。 學者們專注學術,窮盡一生希望讓「巨人」再高一點點。而我提供學習筆記,然後翻譯成如同本書所呈現的文章,撫平和滿足求知的慾望、好奇的衝動。我無法預知打開這本書的人將會如何,不過也會幻想有人感到知識的饜足,幻想有人因此成為另一個寫學習筆記的人,可能也會有人摔了這本書,憤而去書評裡寫下一段文

字。不論是哪一種,都歡迎你來到傳統服飾的世界,你不一定喜歡我,但你會喜歡它的! 希望我們從服飾窺見曾經的生活、曾經的美好,既不要妄自菲薄,也不要孤芳自賞。謝謝大家,並與大家共勉。

電視劇、想像與認同:中國電視劇對臺灣年輕女性閱聽眾的影響

為了解決延禧攻略服裝考究 的問題,作者余詩涵 這樣論述:

近年來中國電視劇在臺灣的關注度逐漸攀升,中劇攻占大量頻道,高度曝光引起社會高度討論,「看陸劇」影響臺灣人的日常生活甚鉅。本研究以臺灣年輕女性閱聽眾為研究對象,藉由次級資料、深度訪談收集閱聽眾的觀點,探討觀賞中劇之過程中,類型的挑選及喜愛的原因,這些戲劇又將如何影響閱聽眾的日常生活。甚至,是否影響閱聽眾的國族認同。 研究結果發現,在文化相近性的影響下,臺灣中等教育所教授的歷史知識,成為部分閱聽眾嚮往古裝宮廷劇的主因,再加上華人習俗的影響,使中劇成為建構中國當代家庭想像的要件,上述兩項因素成為強化閱聽眾觀看中劇的動機。其次當追劇成為日常,「觀看大量中劇」對閱聽眾日常生活造成不同層度影響,從對

地方的想像到深入日常的追劇與追星的消費行為。而多數人關心的認同議題,研究結果也發現,由於身處太陽花學運的時代與生命經驗,使得多數閱聽眾試圖將兩岸政治議題和影視娛樂切割:一方面認同中國電視劇的製作精良,但同時也認為保有自己的政治與國族認同。但值得注意的是,由於多數閱聽眾為獲取追劇動態,多使用中國社群軟體,在自覺政治與國族認同的重要性與危機感下,卻不經意地讓中國用語以及語言後的意識形態,穿透日常生活的對話。故,過去許多論文提到文化消費跟認同可能呈現正相關的論點,從本文研究結果來看,值得再商榷。

想知道延禧攻略服裝考究更多一定要看下面主題

延禧攻略服裝考究的網路口碑排行榜

-

#1.《延禧攻略》最讓我感動的地方 - 記者快抄

有人直呼「很喜歡延禧服裝髮飾的考究,更不用說這色調了,看得很舒服」、「最喜歡大概就是服裝跟拍攝色調」,網友說「真的,比較喜歡考究一點的髮型和 ... 於 ptt.islander.cc -

#2.《如懿传》《延禧攻略》到底谁的服饰,发型符合历史? - 知乎

《延禧攻略》里,这种看起来很严肃的石青色衣服也是吉服,不过皇后脖子上戴的领约是 ... 清宫剧的误区,大部分剧直接就穿氅衣,不过人也没说自己服装考究,不像某剧。 於 www.zhihu.com -

#3.延禧攻略- 维基百科,自由的百科全书

《延禧攻略》(英語:Story of Yanxi Palace)是一部2018年中國古裝劇,主要演員為吳謹言、佘詩曼、秦嵐、聶遠、許凱及譚卓,制作人于正。 2017年6月14日,《延禧 ... 於 zh.wikipedia.org -

#4.騎馬穿貂,朕就是這樣迷倒皇后和令妃的

《延禧攻略》裏,女主一路“打怪升級”,黑化看服裝不靠眼粧。 ... 的朝代甩出一條街,從服化道考究的《甄嬛傳》到《延禧攻略》裏就可以窺見清宮奢華。 於 www.gushiciku.cn -

#5.延禧攻略:清宫女性发型的设计脑洞和历史原型_百科TA说

随着《延禧攻略》的热播,这部号称十分考究的清宫剧已经开始揭开自己身上的面纱。 ... 起东拉西扯的考据,一部剧里自己服装体系的逻辑自洽才更考验服装设计师的功力。 於 baike.baidu.com -

#6.跟著穿「皇后同款」 看《延禧攻略》清代時尚穿越 - udn Style

大陸宮廷劇《延禧攻略》爆紅,主角們精湛的演技和錯綜複雜的人物關係讓觀眾追劇追的超過癮。也正因戲紅,考究的服裝與妝髮更是... 於 style.udn.com -

#7.深究丨《延禧攻略》的衣服真有大家说的那么好么? - 友行

实在顶不住周围所有人的安利,说什么,就算只看场景和服装,都美得叫人欲罢不能。 我找了最新两集看了一下,真的,光是片头,就蛮叫人服气的,考究和对称 ... 於 www.youxingapp.com -

#8.《延禧攻略》3大考究神還原清嬪妃- 影視 - 品味風

宮鬥劇《延禧攻略》掀起風潮,講述小宮女魏瓔珞(吳謹言飾)一路逆襲成為令妃故事,後宮嬪妃鬥心機,讓粉絲看得過癮,劇中主角們的服裝、妝容以及整體 ... 於 pinweifeng.com -

#9.都說《延禧攻略》服裝考究?那是因為你沒看過李卓群的京劇!

以清朝知名畫家郎世寧為乾隆皇帝繪製的畫作《乾隆極后妃圖卷》(又名《心寫治平》) 為人物藍本,《延禧攻略》劇中細心刻畫人物性格,更嚴謹考究康熙年間的 ... 於 itw01.com -

#10.《延禧攻略》不白莲不拖沓服装考究,于妈是要靠这部剧翻身了吗?

平心而论,《延禧攻略》的“清宫色”也仅限于与服装和布景,演员的妆容还是有硬伤,反例可参见《甄嬛传》的妆容,比《延禧攻略》高出了不知道多少段位。 於 ppfocus.com -

#11.延禧攻略:服装配饰有多精细,直接从服饰上看出人设

戏服的细节也很考究,严格恪守尊卑之分。皇上和皇后穿的再简单,和朴素的丫鬟们站在一起,还是显得华贵了许多。 延禧攻略:服装 ... 於 k.sina.cn -

#12.《延禧攻略》嫔妃为什么都扎三个耳洞细节考究十分敬业 - 历史

正在热播的电视剧《延禧攻略》在人物服装和造型上做到了细节出精品,比如后宫的满足嫔妃扎三个耳洞,就是按照历史上满族人的规矩来的,不难看出剧中的 ... 於 www.qulishi.com -

#13.【延禧攻略】清朝妃嬪化妝服飾神還原!于正:這不是咬唇妝

另外一般清朝宮廷劇有嘅「大拉翅」髮型,原來係到咗慈禧年代先會出現,所以喺《延禧攻略》中,各妃嬪都只係梳盤髻。 而服裝方面,于正亦考究過歷史資料, ... 於 www.orientalsunday.hk -

#14.超考究!連甄嬛都沒戴的首飾在《延禧攻略》裡通通有 - 噪咖

延禧攻略 裡的服裝、道具、美術有別於許多宮廷劇,獨樹一格的新套路,劇組表明想打造出不同的宮廷劇氛圍,故而選擇被稱為高級灰的莫蘭迪色做為整部戲的 ... 於 ebcbuzz.com -

#15.延禧攻略绿色衣服 - ttgc

延禧攻略 绿色衣服,延禧攻略的衣服怎么看出位份变化的,最为惊艳的,还是人物的服饰。端庄的玄色、墨绿色或者大方雅致的各种素色,使得整体看起来考究复古,满屏的高级感。 於 ttgc.cc -

#16.《延禧攻略》服裝頭飾竟真是清朝的!于正:我的服化道全國最牛

除了這些,劇中的服裝也是特別考究的,制片人于正日前在接受採訪時就直言:我的服化道是全中國最牛的!戲裏有各種非遺展現,我們用了很多傳統的面料, ... 於 big5.xinhuanet.com -

#17.延禧攻略版权卖90国服装考究配色完美充满艺术之美

延禧攻略 版权卖90国服装考究配色完美充满艺术之美介绍:延禧攻略的火爆度还没有消散,据悉延禧攻略版权卖90国,也就是说已经有90个国家在看这部发生在 ... 於 www.kunanji.com -

#18.深究《延禧攻略》服飾妝容藝術還原大清女子後宮真實狀況

劇中的服飾考究,小到“小兩把頭” 髮型、“一耳三鉗”、絳脣妝,大到服裝設計、場景道具的陳設等,都非常貼近史實。其畫面和服裝呈現出來的高階的色彩視覺,一 ... 於 m.jueshifan.com -

#19.《延禧攻略》细节考究,却依然还有这么多穿帮? - 据说娱乐

《延禧攻略》是最近的一部热播剧,算是大家都非常喜爱的诚意之作,据说的一些细节也非常考究,引发了网友的热议。例如独特的妆发,每个耳朵上有三个耳 ... 於 m.jushuo.com -

#20.都说《延禧攻略》服装考究?那是因为你没看过这部京剧! - 腾讯

近日,不按套路出牌的宫斗剧《延禧攻略》广受好评,不管是沉稳大气的莫兰迪色系剧调,还是自带“热盒饭”属性的女主剧情设定,精致的妆容和服装配件,《延禧 ... 於 xw.qq.com -

#21.《延禧攻略》|被宫斗戏耽误的服装美学剧 - 存满娱乐网

延禧攻略 服饰. 面料考究服装制作前期选择高质量的面料是“重中之重”包括面料成分、质感、配色剧中所用服装面料的原材料采用桑蚕丝制作而成这种哑光的 ... 於 www.cunman.com -

#22.延禧攻略》服装考究,《如懿传》造型惹吐槽- 客观对比热播大剧

客观对比热播大剧,《延禧攻略》服装考究,《如懿传》造型惹吐槽, 於 www.163.com -

#23.《延禧攻略》幕後英雄來港:揭開美術設計和服裝造型的秘密……

據悉,這些新的改變是來源于對歷史的反復考究。劇中,清代帝後的服裝,都是參照原物設計和復刻的。 [閒聊] 延禧攻略 &如懿傳 服裝 造型 信報財經月刊– 港產服裝 ... 於 www.bhodgsnrva.co -

#24.延禧攻略服饰盘点 - mspp

《延禧攻略》的服装造型极其考究,从演员的服装到配饰都遵循着中国传统的工艺,从配色到细节处理得都十分到位。 《延禧攻略》播出后,收获了观众的大量好评....new-pmd ... 於 mspp.cc -

#25.清朝古裝劇之謬誤 以《延禧攻略》及《如懿傳》為例作者

由此可知,古裝劇賦予妃嬪的名字,皆是為了劇情需要,而后妃只有姓氏及皇上賜予的. 封號能被史料完整的保留,名字大多無可考究。 二、 人物死因. 連續劇常為配合劇情而做 ... 於 www.shs.edu.tw -

#26.《延禧攻略》驚艷開播,愛奇藝以精準的眼光創造了清宮戲的新 ...

服裝 方面來說相當考究,每一件都像是從博物館中拿出來的,從上到皇帝皇后、下到宮女太監的服裝都精心製作、貼合特定歷史條件下的款式,尤其在一些細節上, ... 於 bangqu.com -

#27.金玉其外,败絮其中!吐槽延禧攻略中的服饰、逻辑、历史背景

比起于延禧攻略里不伦不类的服制,如懿传的服制都是有历史考究的 ... 可能不为常人所知,古代服装也不为常人所爱,故而给了这种“伪考究”可乘之机。 於 www.bilibili.com -

#28.《皓鑭傳》延禧攻略原班人馬從清宮轉戰戰國,服裝一樣超考究!

幾乎是《延禧攻略》原班人馬移植的《皓鑭傳》也終於開播了!之前一直呼聲極高的這部戲劇最近也開始醞釀起討論度,喜歡延禧的劇迷們又可以在一飽眼福! 於 www.beauty321.com -

#29.《延禧攻略》道化服異常考究,這才是這部劇最大的誤區

那些淡雅的服裝和妝容真的經過嚴格的考據嗎?清朝乾隆年間的妃嬪真的是這樣的穿著打扮嗎? 比如說網上受人好評的富察皇后 ... 於 kknews.cc -

#30.t34原型- 3樓貓

【遊戲NOBA】第十一期彩六地圖原型考究領事館—伊朗駐倫敦大使館人質事件 ... 【GTA】GTA服裝原型分享第九彈(GTA 恨天藍現實添柏嵐) ... 延禧攻略之鳳凰于飛 ... 於 game.3loumao.org -

#31.《延禧攻略》火了,于正认真起来,真的很可怕 - 界面新闻

无论是在服装造型上的考究,还是对传统文化的匠心还原,亦或是正能量三观的传达,《延禧攻略》都堪称是一部高品质“爽剧”。 於 www.jiemian.com -

#32.延禧攻略》服化飾考據,於媽的劇有沒有無限接近歷史?(二

清代皇帝服飾有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的禮服分為祭服與朝服,朝服「袖異衣色」,而祭服袖子與衣服的顏色是一樣的,朝服外還會穿上石青色團龍紋的袞服。 於 www.getit01.com -

#33.延禧攻略觀後感想@ 陳安儀的筆下人生

「延禧攻略」真的拍的很精緻。忙完夏令營後,我把它看完了。「為小人物出聲思考」是這齣作品除了服裝道具考究、宮廷生活呈現之外,我覺得與其他宮廷劇最不同的地方。 於 anyichen.pixnet.net -

#34.爆紅宮廷劇《延禧攻略》獨特咬唇妝超火!原來是還原清朝歷史啊

之前沒有太多聲量,卻在開播後五天創造了三億觀看人次的《延禧攻略》,立刻成為目前討論度最高的陸劇,不只劇情緊湊精彩,劇中的服裝、配飾、彩妝都 ... 於 www.elle.com -

#35.皇后娘娘的五毛特效相关搜索及资讯整合 - 楠木轩

《延禧》海报藏玄机,皇后眼中人不是璎珞,不是皇上,而是她! 发布于: 经典 2020-12-07 ... 《延禧攻略》5位娘娘的争宠手段,璎珞三计齐发,最狠的是她! 於 www.nanmuxuan.com -

#36.知乎热点:如何看待《延禧攻略》服饰刺绣? - 亚时财经

缂丝、盤金綉、点翠、绒花等细节的精致打造,再现了满洲旧风的同时,也烘托了庄重古朴的皇宫大院寂静气氛。 服装配色的精准考究. 相比于以往清朝宫斗剧中 ... 於 atimescn.com -

#37.《延禧攻略》嬪妃爲什麼都扎三個耳洞細節考究十分敬業 - 歷史

正在熱播的電視劇《延禧攻略》在人物服裝和造型上做到了細節出精品,比如後宮的滿足嬪妃扎三個耳洞,就是按照歷史上滿族人的規矩來的,不難看出劇中的 ... 於 www.fflsw.com -

#38.《延禧攻略》服裝考究,高貴妃的珍珠披肩,是復原的慈禧同款 ...

文:爱尚电影plus《延禧攻略》自开播后,收视可谓一路飙红。在播出半个多月之后,这部剧的热度也丝毫未减,更是屡屡登上热搜,成为今夏暑期档电视剧 ... 於 www.xuehua.us -

#39.深究丨《延禧攻略》的衣服真有大家說的那麽好麽? | PTT新聞

實在頂不住周圍所有人的安利,說什麽,就算只看場景和服裝,都美得叫人欲罷不能。 我找了最新兩集看了一下,真的,光是片頭,就蠻叫人服氣的,考究和對稱 ... 於 pttnews.cc -

#40.深究《延禧攻略》服饰妆容艺术还原大清女子后宫真实状况

近期,于正新剧《延禧攻略》大受好评。剧中的服饰考究,小到“小两把头” 发型、“一耳三钳”、绛唇妆,大到服装设计、场景道具的陈设等,都非常贴近史实。 於 www.qiangkuo.com -

#41.深究《延禧攻略》服飾粧容藝術還原大清女子後宮真實狀況

劇中的服飾考究,小到“小兩把頭” 髮型、“一耳三鉗”、絳脣粧,大到服裝設計、場景道具的陳設等,都非常貼近史實。其畫面和服裝呈現出來的高級的色彩視覺,一 ... 於 www.oubafeng.com -

#42.《延禧攻略》:衣服上的刺繡有什麼講究? - 趣關注

在歷史上,皇帝的衣服是很有講究的,據《延禧攻略》劇中服裝的製作團隊的 ... 拿這件衣服的袖口為例,據歷史考究,這種衣服的袖口是一種傳統的繡法, ... 於 auzhu.com -

#43.延禧攻略皇后21套衣服第1页 - 驾考预约大全

影视古装延禧攻略同款皇后服清朝旗服格格常服嫔妃福晋演出服装. 延禧攻略皇后21套衣服. 《延禧攻略》秦岚富察皇后有21套造型,第7套看见就忍不住泪目. 於 y.qichejiashi.com -

#44.《延禧攻略》中的细节台词服装考究发型还原历史 - 环球网

《延禧攻略》的台词非常考究,在清代,天黑宫门就得上锁,但是皇帝认为“锁”不吉利,飞龙怎么能被锁住呢?所以就引用了“钱粮”做为锁的代名词, ... 於 m.huanqiu.com -

#45.仇恨当场解决!突然明白哥哥为什么想演帝王了 美女环绕呀有 ...

いいね!26件、コメント3件― MMIISSTTYY(@mmiissttyyllss)のInstagramアカウント: 「《延禧攻略》真是好看!服装考究,场景神还原。 於 www.instagram.com -

#46.經典宮鬥陸劇評分TOP 8!《如懿傳》才第三名?第一名網評高 ...

此外製作團隊在歷史劇的場景、道具和服裝上面都別出心裁,製作成本砸下重 ... 2018年的《延禧攻略》由吳謹言、佘詩曼、秦嵐、聶遠、許凱及譚卓等人 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#47.《延禧攻略》道化服異常考究,這才是這部劇最大的誤區 - 壹讀

那些淡雅的服裝和妝容真的經過嚴格的考據嗎?清朝乾隆年間的妃嬪真的是這樣的穿著打扮嗎? 比如說網上受 ... 於 read01.com -

#48.「看不懂代表你沒文化!」!《延禧攻略》讓你嚇到 ... - 奇摩新聞

2018年8月1日 — 劇中的服裝更是考究,富察皇后的服裝造型襯托她嫻於禮法的溫柔大氣,因此多 ... 除了服裝畫風之外,《延禧攻略》劇組也極力在佈景上高度還原乾隆年間 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#49.《延禧攻略》PK《如懿傳》論戲服誰更精美更接近歷史?現代 ...

整部劇看下來,你很難從這部劇上看到粗制濫造的戲服,取而代之的是工藝細節考究的服裝,說是藝術品也不為過。 劇組所有衣服全都 ... 於 inmywordz.com -

#50.延禧攻略版权卖90国服装考究配色完美充满艺术之美 - 男人窝

延禧攻略 好在哪?除了剧情人物的与众不同,这部电视剧的服装考究配色完美,各处细节充满艺术之美也是电视剧大火的原因。 於 www.nanrenwo.net -

#51.《延禧攻略》的道具服裝好嗎?是誰設計的? - 劇多

《延禧攻略》的服裝配色工藝考究精良,簡直是古代華美服飾的普及劇,很好奇是什麼組織或單位提供的呢? 0. 於 www.juduo.cc -

#52.|對我來說這世界|異軍突起的《延禧攻略》 - COMMAGAZINE

《延禧攻略》開播之後話題不斷,口碑亦佳,在大結局之前就迎來破百億的點擊,除了劇中主要演員表現出彩,精緻考究的場景、服裝、道具也引起廣大討論, ... 於 commagazine.twmedia.org -

#53.從火紅宮廷劇《延禧攻略》,看大清帝國的時尚關鍵字 - The ...

以清朝知名畫家郎世寧為乾隆皇帝繪製的畫作《乾隆極后妃圖卷》(又名《心寫治平》) 為人物藍本,于正在《延禧攻略》細心刻畫人物性格,更嚴謹考究康熙年間 ... 於 thefemin.com -

#54.《延禧攻略》驚人細節@ 花蓮.千千部落格小千千.旅遊.星座解析 ...

微博@《延禧攻略》官方帳號. 劇中的服裝更是考究,富察皇后的服裝造型襯托她嫻於禮法的溫柔大氣,因此多穿淡色素雅的華服,過去誇張的鮮黃已不復見,彰顯出一種低調 ... 於 blog.xuite.net -

#55.延禧攻略:服裝配飾很走心,和甄嬛傳有的一拼,冷色調很耐看

戲服的細節也很考究,嚴格恪守尊卑之分。皇上和皇后穿的再簡單,和樸素的丫鬟們站在一起,還是顯得華貴了許多。 延禧攻略:服裝配飾很走心,和甄嬛傳 ... 於 wirereed.com -

#56.《延禧攻略》還原清朝歷史服飾妝容勁講究 - 巴士的報

《延禧攻略》中角色的服飾和妝容均考究了清朝歷史,服裝的顏色和刺繡都非常精細,令角色們更為典雅高貴;而妝容方面,劇中女角們,例如富察皇后、如懿、高 ... 於 www.bastillepost.com -

#57.「看不懂代表你沒文化!」!《延禧攻略》讓你 ... - Cosmopolitan

劇中的服裝更是考究,富察皇后的服裝造型襯托她嫻於禮法的溫柔大氣,因此多 ... 除了服裝畫風之外,《延禧攻略》劇組也極力在佈景上高度還原乾隆年間 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#58.延禧攻略服装图片 - 搜狗搜索引擎- Sogou

但今天,咱们不聊剧情,想跟大家聊的是这部剧中十分考究和用心的“服化道”.... 9个赞2018-08-06. 深究丨跟《延禧攻略》服装一样精致的还有【龙凤褂】. 2个赞2018-08-31 ... 於 z.sogou.com -

#59.从《延禧攻略》中看清代服饰究竟有多美 - 文化读书

《延禧攻略》的播出于无形中掀起了一股文化热,剧中角色考究的服饰色彩与别致的配饰将我国一大批非物质文化遗产重新带回了大众视野。 · · 服装配色· · 而 ... 於 culture.ifeng.com -

#60.延禧攻略憑什麼紅?宮鬥劇4招創造高收視 - 中央社

「後宮甄嬛傳」亮點就是道具、服裝細緻,製作精緻度已超越當時水準,但華麗背後,史實考究程度偏低,如晚清出現的「大拉翅」髮飾,甄嬛、沈眉莊等嬪妃卻戴 ... 於 www.cna.com.tw -

#61.清宮劇服飾工藝精緻匠人打造貼近史實 - Tvbs新聞

近來掀起清宮劇的風潮,除了劇情精采,每個人物的頭飾和服裝,也都是請來專門的手藝匠人,參考史料,盡可能貼近史實打造,相當考究!像是《延禧攻略》 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#62.從主播到直播:水晶主播王宜安獨家分享直播祕訣

物、到服裝,都很考究!記得「延禧攻略」、「如懿傳」當紅的時候,還特別請服裝幫我們借清宮服,梳起兩把頭和大拉翅!在這個直播節目,主持人的默契和接粉絲問題的反應就要 ... 於 books.google.com.tw -

#63.【GQ影劇科普】從邵氏到《延禧攻略》 80年來百拍不膩的乾隆朝

從物質層面來看,電視劇《延禧攻略》的服裝考究十分受到觀眾讚賞,大家都說于正終於一改過去四不像古裝設計,認真的「考古」了起來,劇中人物的服裝 ... 於 www.gq.com.tw -

#64.【延禧攻略】金牌美術、服裝設計師齊現身解構獨有美學靈感來源

《延禧攻略》這套于正導演擔綱的清宮戲播到街知巷聞,由風靡大陸到浪潮席捲港、 ... 裏面的歷史考究,場景的顏色搭配呈現,並且將「場景」模擬成「類 ... 於 www.hk01.com -

#65.《延禧攻略》的服装全国最牛?于正可能没有看过《武则天》

emmmm,平心而论,《延禧攻略》的服化确实还算比较考究,摒弃了一贯大红大绿辣眼睛的“阿宝色”系,用起来高级灰的“莫兰迪”色系,嫔妃们的服装也是化繁 ... 於 mobile2.itanzi.com -

#66.延禧攻略版权卖90国服装考究配色完美充满艺术之美

延禧攻略 版权卖90国服装考究配色完美充满艺术之美简介:延禧攻略的火爆度还没有消散,据悉延禧攻略版权卖90国,也就是说已经有90个国家在看这部发生在 ... 於 www.meixingnan.com -

#67.《延禧攻略》道化服異常考究,這才是這部劇最大的誤區 | 蘋果健康咬 ...

延禧攻略服裝考究 - 2018年8月9日—那些淡雅的服裝和妝容真的經過嚴格的考據嗎?清朝乾隆年間的妃嬪真的是這樣的穿著打扮嗎?比如說網上受人好評的富察皇后 ... 於 1applehealth.com -

#68.《如懿传》大结局盘点和《延禧攻略》五大对比

宫斗剧《延禧攻略》今暑播出掀起热潮,《如懿传》历史背景、人物完全一样 ... 《如懿传》整体走华丽风,后宫嫔妃服装、饰品等配色鲜艳十分考究,封后 ... 於 m.jnnews.tv -

#69.揭開《延禧攻略》精緻服裝造型!復刻慈禧珍珠披肩、一耳三鉗

《延禧攻略》在服裝造型上也下足功夫,不僅將非遺文化發揚光大, ... 有人說于正這回終於靠著《延禧攻略》裡的考究美學成功幫自己扳回一城, ... 於 www.wowlavie.com -

#70.[閒聊] 《延禧攻略》最讓我感動的地方- 看板China-Drama

推Han831: 延禧攻略服裝道具都蠻考究的,很喜歡 08/09 16:24. → maxw1102: 我喜歡整部戲的色調一個什麼色的一直記不起來 08/09 16:26. 於 www.ptt.cc -

#71.《延禧攻略》獨特「半脣妝」超夯!翻出清朝歷史告訴你妝容由來

之前沒有太多聲量,卻在開播後五天創造了三億觀看人次的《延禧攻略》,立刻成爲目前討論度最高的陸劇,不只劇情緊湊精彩,劇中的服裝、配飾、彩妝都考究古典,搭配上冷 ... 於 www.bg3.co -

#72.延禧攻略版權賣90國服裝考究配色完美充滿藝術之美 - 男爵風

延禧攻略 版權賣90國服裝考究配色完美充滿藝術之美介紹:延禧攻略的火爆度還沒有消散,據悉延禧攻略版權賣90國,也就是說已經有90個國家在看這部發生在 ... 於 www.nanjuefeng.com -

#73.超夯宮廷劇《延禧攻略》 妝容考究歷史 - 東森新聞

古裝劇《延禧攻略》:「皇后娘娘這屆秀女倒是品質不俗,有幾位清麗可人的,我大清選秀與前朝不同。」 而劇中每位嬪妃,畫著內深外淺唇妝,乍看以為是咬唇 ... 於 news.ebc.net.tw -

#74.《延禧攻略》富察皇后跳舞髮型大歪樓驚!這是佩佩豬 - ET ...

《延禧攻略》紅到不追好像很不應該,劇中的服裝、妝容、髮型都考究,但仍被找出一堆笑點,當富察皇后曼妙跳舞,讓不經意瞧見的皇帝大讚「這人美, ... 於 fashion.ettoday.net -

#75.《延禧攻略》道化服异常考究,这才是这部剧最大的误区_服装

着《延禧攻略》的热播,再一次把“抄袭大师”于正推上风口浪尖,于正虽然拍过不少的清宫剧,但是这部《延禧攻略》却一改往日差评,成了一部口碑不错的热 ... 於 www.sohu.com -

#76.盤點於媽新作《延禧攻略》從首飾到服裝美到窒息 - 趣讀

《延禧攻略》這部清宮劇是於媽的新作,最近頻頻登上熱搜,劇情上「令妃」魏瓔珞憑藉超高智商,一路「打怪」從宮女晉升爲皇后,乾隆皇帝與富察皇后的伉儷情 ... 於 ifun01.com -

#77.《延禧攻略》的服设攻略:还原清朝东方美人形象--书画--人民网

据说,为打磨该剧所符合的“历史原貌”,于正还专门找来了曾在故宫担任文物修复工作的绣娘,为剧组缝制衣服。所以演员们身上的戏服,个个都是工艺考究。 剧 ... 於 art.people.com.cn -

#78.延禧攻略服裝考究的推薦與評價, 網紅們這樣回答

延禧攻略服裝考究 的推薦與評價,的和這樣回答,找延禧攻略服裝考究在的就來街頭潮牌網紅社群推薦指南,有網紅們這樣回答. 於 streetfashion.mediatagtw.com -

#79.延禧攻略服裝ptt 色調高級 - Sylgf

延禧攻略服裝 ptt 色調高級、造型在線的《延禧攻略》也有時尚bug? ... 卻意外懷念起延禧攻略,應該也聽說過,[問題] 延禧攻略令妃與五阿哥的相處片段,劇中角色考究的 ... 於 www.abcbquilts.co -

#80.《延禧攻略》咬唇妝怎麼畫?瓔珞小主吳謹言親自示範

不僅劇中人物各個爆紅,整部劇裡仔細考究還原的精細服裝造型和帶著高質感灰色調的畫面,也都被網友們大讚「美得像幅畫」!而其中嬪妃們都畫著貌似韓系咬唇 ... 於 www.bella.tw -

#81.延禧攻略憑什麼紅?宮鬥劇4招創造高收視

1.背景熟悉人物新鮮. 以清朝為背景的古裝劇層出不窮,對觀眾而言是既陌生又熟悉的朝代。 · 2.製作精緻道具服裝考究 · 3.大卡司加持帶紅新面孔 · 4.從台詞到 ... 於 www.journey.ca -

#82.[閒聊] 《延禧攻略》最讓我感動的地方- China-Drama - PTT網頁版

很喜歡甄環傳,唯一不太滿意的地方就是道具服裝。 槿汐說果郡王送的珊瑚手串好生精緻的時候我白眼都要翻到後腦杓了,嬛嬛那雙玉鞋也真的很雷人..... 從延禧攻略發預告 ... 於 ptt-web.com -

#83.如懿傳延禧攻略服裝在PTT/Dcard完整相關資訊 - 萌寵公園

延禧攻略 清朝古裝還珠格格滿族服裝旗服宮女后宮如懿傳反串演出服. | 宫廷剧大战!《延禧攻略》PK《如懿传》 | 8world2018年9月5日· 还有《延禧攻略》番外 ... 於 neon-pet.com -

#84.《延禧攻略》PK《如懿传》,从服饰上就已经赢了! - 简书

反而是《延禧攻略》这种于妈制片的戏,突然从大红大绿变成了高级灰主色调,让人比较眼前一亮,无数次在微博朋友圈掀起剧情讨论的热潮。 抛开剧情,单说考究用心的清宫布景, ... 於 www.jianshu.com -

#85.[閒聊] 延禧攻略的服裝消失- 看板China-Drama - PTT網頁版

看延禧攻略的時候有個地方實在沒辦法接受讓我很出戲就是嬪妃們的服裝脖子會有荷葉邊的裝飾如下 ... 上次看了篇考究文,雲肩是有,但沒那麼早出現. 08/12 19:27, 15 F ... 於 www.pttweb.cc -

#86.《延禧攻略》皇后「頭上髮飾」原來是歷史神還原!網友

近來古裝清宮戲《延禧攻略》大紅,不但場景考究、服飾精緻,許多細心的追劇粉絲紛紛注意到,主角魏瓔珞、皇后及後宮妃嬪們頭上戴的髮飾,仔細一看居然 ... 於 istyle.ltn.com.tw -

#87.#陸劇延禧攻略後宮甄嬛傳服裝差異 - 戲劇綜藝板 | Dcard

發現服飾打扮真的跟延禧攻略差不多真的很好奇請問有人知道是為什麼 ... 甄嬛傳的衣服聽說本來就沒有非常考究,只是那個緞面布料我自己看了也很喜歡2. 於 www.dcard.tw -

#88.《延禧攻略》功課做半套!?《如懿傳》導演打臉于正 - 陸劇星球

《如懿傳》無論從服飾﹑動作(禮儀)等都從史料細節去考究,事實上在過去許多清朝古裝劇中,「一耳三鉗」的確只在重大場合配戴,例如在選秀女的時候就一定 ... 於 lujustar.com