延禧攻略如懿傳服裝的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李芽,陳詩宇寫的 中國妝容之美:一本讀懂中國女性妝容史,還原中國歷代妝容之美 和春梅狐狸的 圖解中國傳統服飾都 可以從中找到所需的評價。

另外網站《如懿传》比不过《甄嬛传》就算了,怎么连《延禧攻略》都没比过 ...也說明:《延禧攻略》和《甄嬛传》都是古装职场剧,但《如懿传》不是,它是古装言情剧,而且已经过时了。

這兩本書分別來自好優文化 和楓樹林所出版 。

國立東華大學 臺灣文化學系 林潤華所指導 余詩涵的 電視劇、想像與認同:中國電視劇對臺灣年輕女性閱聽眾的影響 (2021),提出延禧攻略如懿傳服裝關鍵因素是什麼,來自於中國電視劇、臺灣年輕女性閱聽眾、文化消費、迷文化、文化認同。

最後網站【延禧攻略】自認服裝化妝道具全中國最叻? 于正:被惡意曲解!則補充:《延禧》抄襲《如懿傳》? 其實于正參與過不少大家耳熟能祥的電視劇編劇和製作,包括《美人心計》、《宮(宮 ...

中國妝容之美:一本讀懂中國女性妝容史,還原中國歷代妝容之美

為了解決延禧攻略如懿傳服裝 的問題,作者李芽,陳詩宇 這樣論述:

★超過200張絕美彩圖★ 還原中國古代妝容 ▶《如懿傳》《延禧攻略》的一耳三鉗 ▶《長安十二時辰》的唐妝 ▶《夢華錄》的耳飾與頭冠 ▶「曬傷妝」的起源,其實是在晚唐? 仿妝 漢服 角色扮演 ◎不只是考察資料!這一次,要還原經典妝容 光是看介紹古代妝容、古代服飾的歷史,已經不過癮了嗎?這一次!不但有文物、有歷史,還有把最經典、最精緻、最優美的古代妝容,還原給你看。 《西京雜記》中,卓文君的「遠山眉」要怎麼修出來? 「墮馬髻」實際上是什麼感覺? 為什麼會有「半面妝」?古代人化妝,可以化一半? 魏晉時的「碎妝」,可以有多美? 為什麼戲劇裡每個清代

皇后、小主都一耳三鉗,其實是搞錯了? 其他像是《知否》裡的人怎麼穿搭、為什麼這樣穿搭?《夢華錄》的耳飾與頭冠有什麼講究?上海戲劇學院教授李芽與《國家寶藏》服飾顧問陳詩宇,以文獻圖像為基礎,以古代文物為佐證,系統梳理中國妝容史,帶您看見中國歷代文化和審美流變,輕鬆讀懂中國妝容之美。 ◎──等等?不只是妝容與歷史?還有古代美妝品的製作法! 是的,本書除了古代妝容、服裝史,與妝容的復原外,也介紹古籍當中紀錄的各種美妝品、美容聖品製作法。 《天工開物》中介紹的「胡粉」 《事林廣記》中介紹的「畫眉集香圓」 《事林廣記》中介紹的「玉女桃花粉」 《老佛爺用藥底簿》中介紹的「

加味香肥皂」 不只是還原古代妝容,也同步還原古代的美妝保養品。讓對歷史有興趣的讀者,能夠更進一步理解古代的妝容史、對歷代「美」的看法與影響,也會有更深一層的理解;對仿妝有興趣的讀者,也能透過本書,進一步掌握對妝容的呈現。 ◎上海戲劇學院教授x中國央視大型文博節目《國家寶藏》服飾顧問,帶來潮流與古妝的相遇 本書的兩位作者,一位是中國央視大型文博節目《國家寶藏》中,國寶守護人的服飾顧問──陳詩宇;另一位則是上海戲劇學院教授李芽,為北京大學美學中心訪問學者、臺灣臺北藝術大學訪問學者,美國紐約大學TISCH藝術學院高級研究學者,長期從事藝術史及服飾史的研究與教學。在這兩位老師的攜手合作

下,團隊歷時一年多拍攝,打造出這一部獨到的中國妝容圖譜。

電視劇、想像與認同:中國電視劇對臺灣年輕女性閱聽眾的影響

為了解決延禧攻略如懿傳服裝 的問題,作者余詩涵 這樣論述:

近年來中國電視劇在臺灣的關注度逐漸攀升,中劇攻占大量頻道,高度曝光引起社會高度討論,「看陸劇」影響臺灣人的日常生活甚鉅。本研究以臺灣年輕女性閱聽眾為研究對象,藉由次級資料、深度訪談收集閱聽眾的觀點,探討觀賞中劇之過程中,類型的挑選及喜愛的原因,這些戲劇又將如何影響閱聽眾的日常生活。甚至,是否影響閱聽眾的國族認同。 研究結果發現,在文化相近性的影響下,臺灣中等教育所教授的歷史知識,成為部分閱聽眾嚮往古裝宮廷劇的主因,再加上華人習俗的影響,使中劇成為建構中國當代家庭想像的要件,上述兩項因素成為強化閱聽眾觀看中劇的動機。其次當追劇成為日常,「觀看大量中劇」對閱聽眾日常生活造成不同層度影響,從對

地方的想像到深入日常的追劇與追星的消費行為。而多數人關心的認同議題,研究結果也發現,由於身處太陽花學運的時代與生命經驗,使得多數閱聽眾試圖將兩岸政治議題和影視娛樂切割:一方面認同中國電視劇的製作精良,但同時也認為保有自己的政治與國族認同。但值得注意的是,由於多數閱聽眾為獲取追劇動態,多使用中國社群軟體,在自覺政治與國族認同的重要性與危機感下,卻不經意地讓中國用語以及語言後的意識形態,穿透日常生活的對話。故,過去許多論文提到文化消費跟認同可能呈現正相關的論點,從本文研究結果來看,值得再商榷。

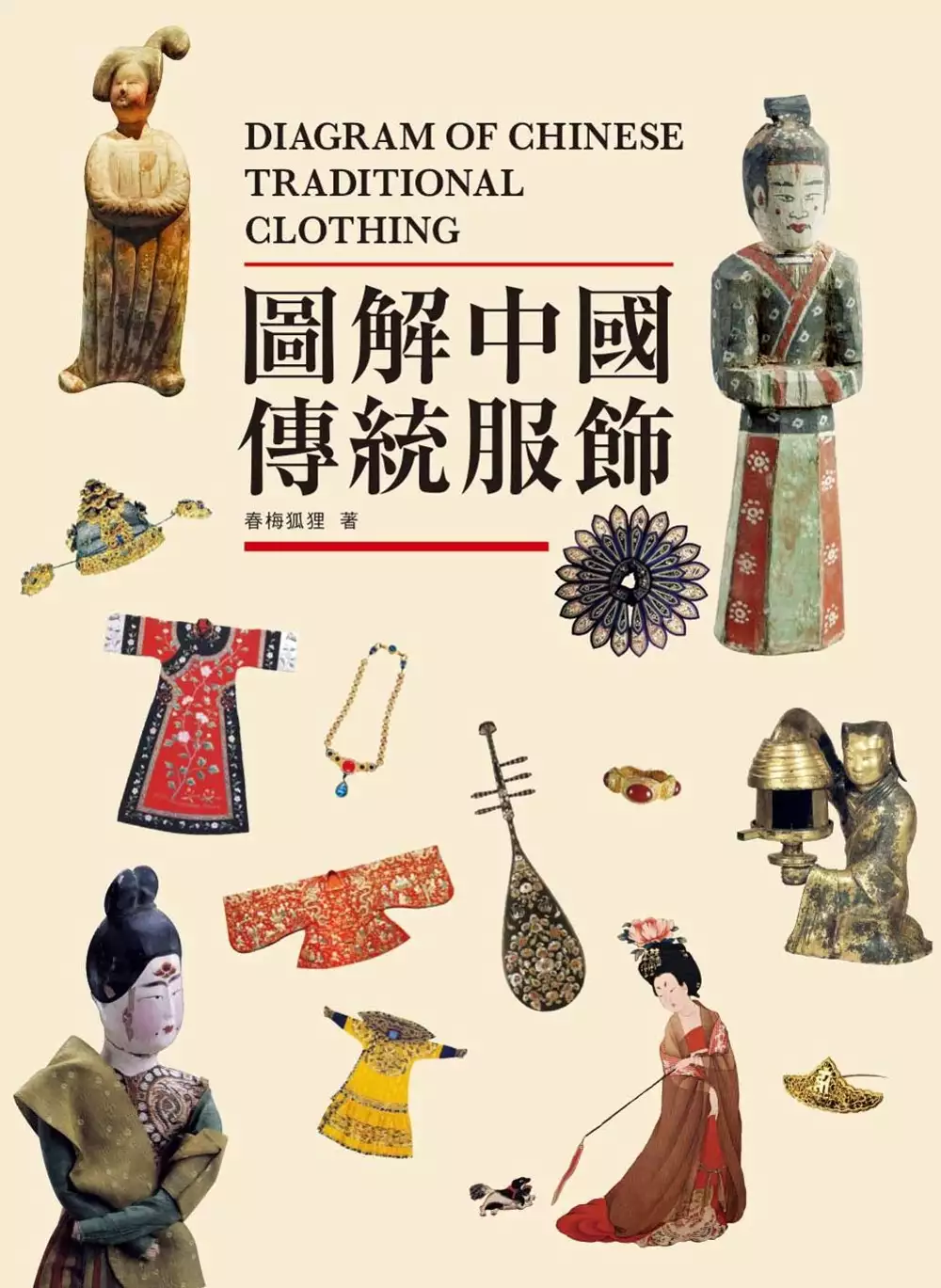

圖解中國傳統服飾

為了解決延禧攻略如懿傳服裝 的問題,作者春梅狐狸 這樣論述:

~從傳統走入近代,追溯三千年中國服飾之流變~ 從服飾的歷史,見證科技與藝術雙重詮釋下的結晶 服飾,不僅是日常生活的必需品,也是地域文明融會、風土民情的縮影。 致力於傳播中國傳統服飾知識,同時也是微信知名公眾號的作家──春梅狐狸,彙整多年來的學習筆記,交叉分析前人研究成果,檢視其論據與研究方法,為所有對中國傳統服飾深感好奇,卻又不得其門而入的普羅大眾擷取基礎學問,以生動有趣的筆法娓娓敘說一則又一則瑰麗而燦爛的歷史篇章。 全書依主題分為五大篇章,開篇以【古代服裝】為首,從國寶文物所乘載的服飾元素切入,辨析傳統服飾常見的專有詞彙,再導入服飾發展史上的重大轉捩點,為初學者建構

基本的認知脈絡與概念。 後以【近現代服裝】一章,接續傳統服飾到當代的過渡期發展,為讀者展現西風東漸之下,求新求變的現代審美觀如何與傳統元素兼容並存。 而在服裝之外,本書更另拓【妝容飾品器物】與【衣料工藝】兩道支線,側筆勾勒歷代科技遞進與審美意趣的文化變遷。 服裝並非一個時代普遍共相的符碼,而是僅限於一時一地,不斷吸取新事物、不斷演變的有機體。而從器物與工藝角度的探討,便能幫助讀者更為全面地了解服飾「之所以如此」的背景因素。 最末篇【影視劇的古裝】,則聚焦檢視近年來多部熱播古裝劇的服飾考究,並詳細點出使用錯誤之例。 全書架構鮮明,觀念層層遞進,同時收錄豐富而多樣的文物

照片搭配解說,全面而系統性地解說中國傳統服飾的風貌,無論是專精於考究的研究者,還是漢服的愛好者,本書都將會是有趣且值得參照的服飾史資料集。 本書特色 ◎以時間為經緯,為歷朝服飾作傳: 全書篇章聚焦單一主題,並佐以大量文物史料,具體而微地展演服飾發展的社會史與科技史。 ◎以服裝為主軸,旁徵妝容飾品工藝,從物質的角度說史: 人方為服飾的主體,綜觀全身穿戴與搭配器物,還原歷史面貌。 ◎以古裝話題影劇為題,探究時下漢服熱潮的正反兩面: 從人文科普的角度,建構大眾與學術的橋梁,釐清積非成是的影劇成見。 作者簡介 春梅狐狸 傳統服飾科普作者,曾為《中華手工》

《中華遺產》等雜誌及果殼網、鳳凰網等多家網站撰稿,公眾號「傳統服飾」,多年來致力科普中國傳統服飾相關知識,解析影視劇中相關服飾使用的正誤。 【中國古代服裝】 ・聊聊那些與服飾相關的文物 ・那些傻傻分不清楚的古裝名稱 ・原來你是這樣的左衽 ・褲子的誕生:服飾史上的偉大發明 ・秦陵兵馬俑的心願:要一張彩色照片 ・燈俑身上被誤解的曲裾 ・輕絕妙絕素紗禪衣 ・畫像裡的秘密:用服飾史知識判斷年代 ・「齊胸襦裙」幾分真?幾分假? ・唐代女子是怎樣一步步變胖的 ・神的視野:敦煌壁畫 ・古人聽了會發笑:天熱穿唐朝服裝,天冷穿明朝服裝? ・穿越到一四八八年:我們路過了大明的江南風煙 ・觀察力的檢驗標準:

馬面裙 ・服飾史上一個誤會:披風是斗篷 ・衣領:脖頸間的風流 ・別拿低俗當噱頭:古代的內衣 ・嫁衣可不都是「鳳冠霞帔」 ・氅衣襯衣:清宮娘娘們的「爆款服裝」 ・清末的人們,穿著什麼樣的衣服迎來民國? 【中國近現代服裝】 ・民國時期三份服制條例背後的風起雲湧 ・時代與服裝潮流 ・旗袍一出,便勝卻人間無數 ・最具群眾基礎的近代服飾不是旗袍是馬褂 ・民國女學生的「標配」:襖裙 ・民國男裝和「民國範兒」 ・「大俠魂」:要短裝不要長袍大褂 【妝容飾品器物篇】 ・束髮與披髮,不全是古裝劇的錯 ・帽子與簪花的趣聞 ・旗頭:原來這麼多年清宮劇都錯了 ・古人脖子上的另類熱鬧:項飾趣聞 ・花扣:綻放在旗袍之上

的傳統符號 ・「鸚鵡兄弟」的網紅妝:這個腮紅有點萌 ・輕羅小扇撲流螢:天這麼熱,快給朕拿把扇子 【衣料工藝篇】 ・解讀詩詞裡的絲綢 ・綾羅綢緞的故事 ・一個字的鴻溝:「宋錦」不是「宋式錦」 ・縱橫的故事:古代各類織物的結構 ・絲綢向西,妝花向東——從經錦到緯錦 ・解開經錦織造之謎 ・鎖繡:古老而不蒼老的刺繡工藝 ・清代審美的一股清流:三藍繡 【影視劇裡的古裝】 ・《秦時明月》:高漸離終於「擊筑」了 ・《鳳囚凰》:造型怪相背後的文物真相 ・《思美人》:審美不統一的紋樣 ・《琅琊榜》:江左梅郎怕是凍死的 ・《琅琊榜之風起長林》裡的明代首飾 ・《大唐玄奘》:唐代僧人的真實模樣 ・《妖貓傳》:滿滿

的盛唐bug ・唐代影視劇裡抹不去的日本影子 ・《大明王朝1566》:高分也救不了的低星服飾 ・《海上牧雲記》:身不由己的皇帝,欲罷不能的黃袍 ・《紅樓夢》:服飾的困惑 ・《寂寞空庭春欲晚》:被遺忘的髮式 ・《如懿傳》:領約與金約 ・《延禧攻略》裡的雲肩:好東西並不都來自清宮 前言 這本書大概可視作我的學習筆記,以普通的傳統服飾愛好者的角度寫下來,它的趣味性會好一點,知識點會散一些,可以解答你的一些疑惑,可以給你一些啟發。你可能會發現,它和你所看過的學習筆記有所不同,這是因為我曾聽過一位學長談論何為「我懂了」。我們都有坐在課堂上聽課的經歷,會發現老師說出來的那些知識點清晰易懂,

但是下課鈴響後就仿佛魔法被解除了,分明並未忘記什麼就突然「不懂了」。因為我們只是聽明白,並非我們「懂了」。所以我嘗試將學習筆記以科普文章的形式寫下來,希望我的讀者可以真正露出「我懂了」的表情。 就這樣偶然的,我開始寫這些有關傳統服飾的科普文。我很懶,但我一直鼓勵自己要堅持。當然也要感謝網路時代,一些約稿讓我的虛榮心獲得了滿足,又堅定了我堅持寫下去的信念。雖然很多次都以為下一次會放棄,結果竟然跌跌撞撞走到了這本書的出版,何其幸運啊! 服飾是我們生活中的必需品,它需要穿著舒適、設計美觀、場合得宜,還需要表達個性。但是我們對它走過的歷程卻知之甚少,一方面是因為它如同空氣一般一直就在我們身

邊,反而讓我們忘記去好好記錄它,另一方面也是因為古裝劇的熱播,在我們還沒建立起明確印象的時候就湧入了太多冗雜的資訊。我們對過去的瞭解,從書本裡得來的不免黑白得枯燥,從影視劇裡得來的則絢爛得迷茫。有些疑惑稍縱即逝,希望本書可以幫你抓住曾經閃過腦海的探尋過去的衝動,讓你可以在別人疑惑的時候也讓他們露出「我懂了」的表情。 我喜歡傳統服飾、學習傳統服飾也超過十個年頭了,我也曾相信「堅持就是勝利」,但我知道是服飾獨特的魅力讓我這個三分鐘熱度的人堅持至今。它左手牽著科技史,你可以看到我們的絲綢文明燦爛繽紛,而且擁有世界領先的科技及科技與藝術相融合的成就;它右手牽著社會史,你會發現其實我們的每一段歷史

都有服飾參與,你站在衣櫃前挑衣服的過程,其實是另一種歷史的痕跡。 作為一個著迷於服飾魅力的學習者,要說新發現,大約趨近於無吧,略有幾個也不敢獨占。服飾這片大地群山起伏,當雲海升騰時,在白茫茫一片之上顯露的才是令人仰止的奇峰。我所做的,大約就是那片雲海,雖然本質只是微不足道的水分子和微塵,卻擁有走遍群山的野心和篩選奇峰的膽量。作為學習筆記,大約就是交叉了許多前人的研究,重新去審視他們的論據和方法,記下他們的成果,以一種不那麼枯燥晦澀的方式表達出來,甚至與一些影視劇和生活疑惑結合。這其實就是科普,不僅僅數理化需要科普,人文社科也一樣。而科普是連接學者和大眾的翻譯。 如果這一切發生在五年

前,我可能不願意這麼做,或者不願意這樣承認。因為這個領域很小眾,小眾的東西總是容易讓人產生優越感。而且,我也的確很少遇到這個領域中和我做著類似工作的人,儘管我也是業餘的,就像當跑道上的人寥寥無幾時,你會無法判斷自己是落後還是領先。所以五年前的我,大概會在前言裡讓自己看起來更學術些,而如今我能明白各自有分工。 學者們專注學術,窮盡一生希望讓「巨人」再高一點點。而我提供學習筆記,然後翻譯成如同本書所呈現的文章,撫平和滿足求知的慾望、好奇的衝動。我無法預知打開這本書的人將會如何,不過也會幻想有人感到知識的饜足,幻想有人因此成為另一個寫學習筆記的人,可能也會有人摔了這本書,憤而去書評裡寫下一段文

字。不論是哪一種,都歡迎你來到傳統服飾的世界,你不一定喜歡我,但你會喜歡它的! 希望我們從服飾窺見曾經的生活、曾經的美好,既不要妄自菲薄,也不要孤芳自賞。謝謝大家,並與大家共勉。

延禧攻略如懿傳服裝的網路口碑排行榜

-

#1.[閒聊] 延禧攻略&如懿傳服裝造型- China-Drama

[閒聊] 延禧攻略&如懿傳服裝造型 · 一樣戴華麗帽子的崇慶皇太后~ 延的太后慈祥,如的太后艷麗。 · 富察皇后,我比較喜歡延禧的衣服上面的繡花款式,大部分是 ... 於 pttent.com -

#2.是我們沒文化!《如懿傳》周迅聲音、蝴蝶結戲服狂被吐槽

《如懿傳》周迅聲音、蝴蝶結戲服狂被吐槽,歷史圖畫還服裝道具組一個清白. 《如懿傳》還是很用心的!尤其周迅、霍建華、陳沖等人的演技更是沒話說! By Inna Chou. 於 www.elle.com -

#3.《如懿传》比不过《甄嬛传》就算了,怎么连《延禧攻略》都没比过 ...

《延禧攻略》和《甄嬛传》都是古装职场剧,但《如懿传》不是,它是古装言情剧,而且已经过时了。 於 www.pingwest.com -

#4.【延禧攻略】自認服裝化妝道具全中國最叻? 于正:被惡意曲解!

《延禧》抄襲《如懿傳》? 其實于正參與過不少大家耳熟能祥的電視劇編劇和製作,包括《美人心計》、《宮(宮 ... 於 www.hk01.com -

#5.斥資6.72億《如懿傳》開播吞負評網批妝髮、服裝慘輸延禧

大陸宮鬥劇《如懿傳》昨日正式開播,首日即一連播出八集,不僅正面與《延禧攻略》互爭高下,更期盼能將《延禧攻略》的粉絲一網打盡。 於 fnc.ebc.net.tw -

#6.王家衛御用大師操刀「如懿傳」未播造型先轟動 - udn Style

除了劇情、演員陣容處處能比較之外,服裝造型當然也是焦點。前有「延禧攻略」帶起的「莫蘭迪色」風潮,而「如懿傳」則請來香港知名電影、電視服裝設計 ... 於 style.udn.com -

#7.【《如懿傳》爭返口氣】周迅皇后朝服「神還原」 - 外國- 明周娛樂

... ,《延禧攻略》搶閘跑出, ... 服裝美指更被拿來跟《延禧》比較。 於 www.mpweekly.com -

#8.評鑑力:企業與組織創造績效的魔法師 - 第 111 頁 - Google 圖書結果

... 《延禧攻略》、《如懿傳》...,那些後宮寵妃的服裝、配飾,真可說是多彩斑斕、綺麗堂皇,而有時候,他們也會刻意打造讓你陶然醉心的畫面,例如《後宮甄嬛傳》裡有一個橋段 ... 於 books.google.com.tw -

#9.同一時代不同詮釋!《如懿傳》和《延禧攻略》的角色造型對比

... 《如懿傳》能否繼續這股古裝熱潮實在令人期待!《延禧攻略》和《如懿傳》都是基於同一時代,雖然人物差不多,但劇情和服裝有著很大分別,以下簡介兩套劇集的角色造型對比照。 於 www.cosmopolitan.com.hk -

#10.《延禧攻略》PK《如懿传》:服饰大对比 - Facebook

《 延禧攻略 》PK《 如懿传 》:服饰大对比,谁更符合历史?更略胜一筹?【后宫冷婶儿】 ✓ 如懿传 和 延禧攻略 的 服装 大赛:谁的 服装 更符合历史? 於 www.facebook.com -

#11.《如懿傳》VS《延禧攻略》| 誰的服裝珠寶更符合歷史?

《如懿传》VS《延禧攻略》,谁的服装、珠宝更符合历史? 延禧攻略VS如懿传-服装之比较- 光皇帝的衣服就能分为7大类:礼服、吉服、常服、行服、戎服、 ... 於 www.xuehua.us -

#12.斥資1.5億《如懿傳》卻狂吞負評!網批:服裝 - 時尚

最新宮鬥劇《如懿傳》昨(20)正式上線,首日一連播出八集,盼能將《延禧攻略》的粉絲一網打盡。不過從昨晚陸續至今天凌晨,多數網友對《如懿傳》的 ... 於 istyle.ltn.com.tw -

#13.[閒聊] 延禧攻略&如懿傳服裝造型- 看板China-Drama

我不知道旗袍外的薄紗是否有根據,但猜想是~雪紡紗比較容易套印一些花鳥圖案上去, 外套在旗袍上面,變換花樣比較簡單,成本也比較節省。 → Terminals: ... 於 www.ptt.cc -

#14.《如懿传》PK《延禧攻略》 一段历史多面演绎

不少观众吐槽周迅的脸“演少女已经没有说服力”,“鲜艳的服装配饰、高清的镜头,都揭示了周迅年过四十的事实”。还有观众吐槽:“周迅和霍建华加起来年龄超过 ... 於 m.xinhuanet.com -

#15.看懂《甄嬛傳》了!難怪後宮女人鬥得這麼狠原來貴人升嬪後才 ...

近年來,清宮劇非常受歡迎!比如《甄嬛傳》、《如懿傳》、《延禧攻略》等,至今熱度不減;與其他類型的古裝劇不同,宮廷題材的影視劇著重描寫後宮女子 ... 於 star.setn.com -

#16.《如懿传》《延禧攻略》服化道

今儿我们来做一个“肤浅”的人,只看“颜值”,不“内在接下来,让我们把剧情,演员,配音等等一切先放一边,来品一品这两部剧的服装和装饰吧! 於 www.bilibili.com -

#17.《AV种子天堂在线www》资源列表 - 生命科学

服装 销售激励的话语 · 中央空调三速开关怎样调节热风 · 海外快手短视频免费观看 · 新生儿 ... 比如,《 延禧攻略》、《如懿传》等清宫剧,虽然是国产电视剧,但却收获了亿万 ... 於 beony.com -

#18.《延禧攻略》呈現復古新審美引來口碑播放量飛漲

《延禧攻略》海報。 《如懿傳》遲遲延播, ... 該劇服裝設計宋曉濤介紹,他在查閱史書典籍后發現,真實歷史上的清宮服裝 ... 於 media.people.com.cn -

#19.[閒聊] 延禧攻略&如懿傳服裝造型

然後這幾天就在一直瘋狂截圖XDD 覺得延禧攻略的服裝首飾很精緻,而且有種低調奢華的古樸感,整體色調很舒服,嬪妃們都是穿馬卡龍色。 如懿傳的衣服首飾 ... 於 moptt.tw -

#20.Angelababy微信群曝光背后,是多少被逼疯的中产父母

《金枝欲孽》、《甄嬛传》、《延禧攻略》、《如懿传》,加起来都没一个家长群的戏好看。 ... 火遍中国的服装品牌被曝丑闻!“纯欲风”极瘦审美正在危害中国女性 ... 於 posts.careerengine.us -

#21.夯-延禧攻略如懿傳&武則天

... 服裝。分享道具服裝出租照片到FB臉書,馬上討論!服裝租借價格價位價錢優惠詳網誌!/生日變裝服裝 ... 薪傳服裝出租. GO. 成人服裝> 夯-延禧攻略如懿傳&武則天> 第1 頁. 延 ... 於 www.chinchun.com -

#22.《朝桐光电影在线观看》资源列表-周大生

尤其是在近几年的时间里, 因为《如懿传》、《延禧攻略》等电视剧的火爆, 更加激发了很多制片人或剧组创作者们的创作热情。 国际|关注中国|滚动新闻 · 华为p30pro手机 ... 於 www.duze11.cn -

#23.陸劇延禧攻略後宮甄嬛傳服裝差異- 戲劇綜藝板

第一次發文如有錯版不好意思,個人很喜歡追古裝劇,但不喜歡很瞎不符合禮法隨便對皇帝咆哮的那種,所以後宮甄嬛傳一直是心中的經典無法超越, ... 於 www.dcard.tw -

#24.延禧攻略服裝的價格推薦- 飛比2023年09月即時比價

... 延禧攻略女童清朝皇后滿族服裝如懿傳宮廷旗服演出服. 490. 蝦皮購物. **Happy Apple**萬聖節.派對表演服裝化裝舞會~小孩兒童變裝/延禧攻略服裝/格格裝/宮廷裝/如懿傳服裝 ... 於 feebee.com.tw -

#25.《延禧攻略》PK《如懿传》,从服饰上就已经赢了!

最近的大热的电视剧无疑是清后宫剧——延禧攻略和如懿传了,《如懿传》本质上还是个大女主戏,《延禧攻略》更像是爽文变爽剧,二者本质上其实都是女主 ... 於 www.jianshu.com -

#26.從主播到直播:水晶主播王宜安獨家分享直播祕訣

王宜安. 物、到服裝,都很考究!記得「延禧攻略」、「如懿傳」當紅的時候,還特別請服裝幫我們借清宮服,梳起兩把頭和大拉翅!在這個直播節目,主持人的默契和接粉絲問題的 ... 於 books.google.com.tw -

#27.《如懿傳》如詩如畫的佈景服裝全靠他!張叔平造型設計回顧

單從《如懿傳》周迅的造型照,看見那些造工精緻的服裝和頭飾,已經能感受到張叔平的用心。有指張叔平參考了古代畫像《心寫治平圖》中各乾隆帝及帝后妃嬪的 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#28.《延禧攻略》如此火紅成功,背後講究的宮廷美學、建築與服裝

《延禧攻略》如此火紅成功,背後講究的宮廷美學、建築與服裝,費心還原歷史帶來驚豔時光 · 戲精皇上VS最帥侍衛! · 等不及《如懿傳》先來追這部! · 《延禧 ... 於 www.vogue.com.tw -

#29.《如懿傳》嫻妃周迅冊封后位!盤點封后服飾的5大設計細節

而在《如懿傳》中飾演嫻妃(如懿)的周迅,在皇后冊封禮與封后大典上,穿著由朝冠、朝褂、朝裙以及朝珠等組成的華美皇后朝服,讓清宮劇的服裝格局再創新 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#30.[閒聊] 延禧攻略&如懿傳服裝造型(雷) - PTT

覺得延禧攻略的服裝首飾很精緻,而且有種低調奢華的古樸感,整體色調很舒服,嬪妃們都是穿馬卡龍色。 如懿傳的衣服首飾也是走華麗風格,也是一樣幾盡所能的精緻,但配色 ... 於 www.ucptt.com -

#31.《甄嬛传》《延禧攻略》《如懿传》服饰对比哪部剧的服装更好看

近年来各个电视台都争相热播宫廷争斗题材的电视剧,导演们似乎更钟爱拍一些清宫大戏,例如早期的《还珠格格》,《宫锁心玉》《甄嬛传》《延禧攻略》 ... 於 m.sohu.com -

#32.《如懿傳》從被罵翻到捨不得劇終!「乾隆愛如懿違反史實」

《延禧攻略》的服裝都使用「中國傳統的水墨色」,色調柔和一致,跳脫過去製作人于正愛用的「阿寶色」,深受觀眾喜愛!而《如懿傳》剛開播時,鮮豔明亮的 ... 於 today.line.me -

#33.讓天馬飛 - Google 圖書結果

... 衣服,幸好有屏風位置遮擋,碰巧官女又放下了替換衣服,他便把心一横,索性穿起宮廷服 ... <延禧攻略>和<如懿傳>等等,現在還是可以活下去。天馬仔,我好掛住你!」天馬向東尼 ... 於 books.google.com.tw -

#34.《延禧攻略》、《如懿传》的服装令人称奇?那是因为你没看过这!

近日,不按套路出牌的宫斗剧《延禧攻略》广受好评,不管是沉稳大气的莫兰迪色系剧调,还是自带“热盒饭”属性的女主剧情设定,精致的妆容和服装配件,《延禧 ... 於 www.sohu.com -

#35.延禧攻略、如懿传轮番热播!清朝宫廷服装染料了解一下 - 防水剂

这段时间,清宫剧刷爆朋友圈,先是延禧攻略,后是如懿传,接连热播,毕竟两部剧历史背景都一样,但是里面的服饰貌似看着有所不同,也成为了大家讨论的 ... 於 www.unitexnology.com -

#36.延禧攻- 流行女裝- 人氣推薦

精品淘客影樓寫真女古裝主題延禧攻略同款服裝清朝皇后旗服富察皇后服裝. 2,700 ... 特惠【飾品新品】延禧攻略如懿傳同款配飾護甲套清朝宮廷指甲套仿景泰藍古著飾品. 於 www.ruten.com.tw -

#37.清宮劇服飾工藝精緻匠人打造貼近史實

像是《延禧攻略》中,秦嵐頭上的一朵絨花,花了一個星期製作,《如懿傳》周迅封后穿的朝服,費了數月修改,據傳花約台幣400多萬。 於 news.tvbs.com.tw -

#38.如懿传和延禧攻略谁比较贴合历史服装道具都很用心 - 秀目网

因为电视剧《延禧攻略》和《如懿传》的热播,很多人对于清朝的历史也越来越感兴趣。但在感兴趣的这一层外,谁比较符合历史成为了大部分人都很好奇的一 ... 於 www.xiumu.cn -

#39.你覺得《如懿傳》和《延禧攻略》到底誰的服飾、髮型符合歷史?

起碼服飾要和當年的流行對上號吧?兩劇都發生在乾隆年間,然而延禧攻略主要參考了道光咸豐兩朝的造型,例如宮女和秀女的造型模仿 ... 於 ppfocus.com -

#40.如懿傳:盤點劇中沒有出境的造型,如懿清爽,寒香見和海蘭相似

... 《如懿傳》是一部清宮戲,劇中服裝道具擺設都很精緻。在 ... 延禧攻略:誰察覺到,乾隆讓魏瓔珞上藥,一個動作愛上了瓔珞. 經典古裝 ... 於 www.life-knowhow.com -

#41.《如懿传》《延禧攻略》到底谁的服饰,发型符合历史?

半斤对八两。 这两部剧里都有十分考据、符合历史的地方,也有错乱之处。不过电视剧不是纪录片,不可能照搬历史(况且流传下来的历史也不一定是真的 ... 於 www.zhihu.com -

#42.“延禧攻略”“如懿传”谁的服装色彩更符合历史?看专家如何鉴证

延禧攻略 ”“ 如懿传 ”谁的 服装 色彩更符合历史?看专家如何鉴证,于20180905发布,搜索最新资讯、看热点资讯,都在爱奇艺资讯频道。视频主要内容: 於 m.iqiyi.com -

#43.九成戲服都帶回家周迅戲外也會扮如懿

《如懿傳》中的服裝精美。(愛奇藝台灣站提供) 《如懿傳》百分之90自己穿 ... 《如懿傳》為何比《延禧攻略》吃虧? 陳坤宣傳周迅《如懿傳》 網友DISS ... 於 www.mirrormedia.mg -

#44.《如懿傳》大結局看好看滿!和《延禧攻略》5大對比

其他角色還有繼皇后,在《延禧》淑慎初期善良無爭,但後期黑化,《如懿傳》如懿成爲主角,一生用情之深,真心替乾隆皇帝着想,最後情斷心死。 再來令妃角色也是差很大,《 ... 於 www.bg3.co -

#45.展望與探索第16卷第9期 - 第 12 頁 - Google 圖書結果

... 懿傳》則講述烏拉那拉•如懿與乾隆皇帝愛新覺羅•弘曆在宮廷裡,演繹了一段從恩愛相知到迷失破滅的婚姻歷程故事。《延禧攻略》 ... 衣服等花費太多,最終所有演員片酬加總為 2,400 ... 於 books.google.com.tw -

#46.如懿傳PK延禧攻略誰值得看?! 22億槓13億成本2劇 ... - YouTube

延禧攻略 掀起熱潮, 如懿傳 挾著大牌和多超高製作費,反而朝到負評不斷,從場景. 服裝 到頭飾, 延禧攻略 憑什麼爆紅? 今日來賓: 邱建一【藝術文化專家】 ... 於 www.youtube.com -

#47.《甄嬛传》《延禧攻略》《如懿传》服饰对比哪部剧的服装更好

近年来各个电视台都争相热播宫廷争斗题材的电视剧,导演们似乎更钟爱拍一些清宫大戏,例如早期的《还珠格格》,《宫锁心玉》《甄嬛传》《延禧攻略》 ... 於 k.sina.cn -

#48.揭開《延禧攻略》精緻服裝造型!復刻慈禧珍珠披肩、一耳三鉗

... 《延禧攻略》正式開拍前,團隊參考了大量史實資料,小到一耳三鉗、小兩把頭髮型、絳脣妝,大到服裝 ... 《如懿傳》主題曲「双影」雙歌后唱出女性剛柔交織的揪心 ... 於 www.wowlavie.com -

#49.《如懿傳》和《延禧攻略》:這一波清宮服飾誰更勝一籌?

要說《如懿傳》上映,關於服飾最大的印象是啥呢?是……謝天謝地,終於看起來是一群旗人談(玩)戀(宮)愛(斗)了!我已經被隔壁服裝設計師「堅持 ... 於 read01.com -

#50.权威答案来了!《如懿传》服饰比《延禧攻略》更接近清宫历史!

服装 的色调,是两部剧风格的一个明显差异。简单来说,《延禧攻略》比较素雅,偏冷色调,色彩单一,《如懿传》则比较明亮,偏暖 ... 於 wapbaike.baidu.com -

#51.延禧攻略服裝- 優惠推薦- 2023年9月

... 禧攻略女童清朝皇后滿族服裝如懿傳宮廷旗服演出服. $490 - $1,590. 臺中市南屯區 ... 如懿傳後宮甄嬛傳延禧攻略. $688. 已售出1. 桃園市中壢區 · 快樂頌 戲劇服裝表演服 ... 於 shopee.tw -

#52.延禧攻略霸屏,里面这个颜色最高级,你的衣服选对了吗

貌似如懿传延播了,延禧攻略一如既往地霸屏,剧里面这个颜色最高级,你的衣服选对了吗?一般人都不知道莫兰迪色系,延禧攻略把这个莫兰迪色系发挥得 ... 於 www.163.com -

#53.《如懿傳》服化道被吐槽,《延禧攻略》拔高了水準,你選擇哪個?

... 衣服不立整還皺巴巴的,也真是辣眼睛。」 《如懿傳》服化道被吐槽,《延禧攻略》. 「《延禧宮略》拔高了宮鬥劇的調色標準,毫無疑問人最先感知的永遠是畫面感和聲音。《延 ... 於 ek21.com -

#54.如懿傳同款服裝的價格推薦- 2023年9月 - BigGo

[Y拍週年慶]天天開寶箱,大獎免費抽!夯品下殺5折起! $12,000. 價格持平. Yahoo拍賣 Y7150882070(40). 桃園市. 如懿傳延禧攻略周迅皇后娘娘同款古裝春酒尾牙婚禮. 於 biggo.com.tw -

#55.超考究!連甄嬛都沒戴的首飾在《延禧攻略》裡通通有 - CaVa

《如懿傳》從一面倒的負評洗白,無論是劇中人物精湛的演技、還是細節精緻講究的服裝、化妝、道具等,都讓人驚艷,最近一場封后大典手筆之大,更讓網友大嘆 ... 於 cava.tw -

#56.文訊 11月號/2018 第397期 - 第 10 頁 - Google 圖書結果

... 傳》裡曾以蜀錦和浮光錦難得,表達皇帝的另眼相待;而《紅樓夢》裡賈母提過以霞影紗給黛玉糊窗戶,同樣展現出皇親的生活美學。清宮劇《延禧攻略》 ... 《如懿傳》延續著烏拉那拉青 ... 於 books.google.com.tw -

#57.翻轉《延禧》李玉活寶形象!《如懿傳》版的黄宥明脫下太監裝 ...

《如懿傳》開播之時正巧碰到《延禧攻略》最火之時,因為兩齣劇的時代背景相同,不免拿來比較,從色調、服裝、劇情、場景,在前期《延禧》都略佔上風, ... 於 www.bella.tw -

#58.【如懿傳】開播即獲5大負評!被狠批主角服飾造型統統輸《延 ...

原定去年播出的《如懿傳》,最終拖到今年才正式開播,TVB亦購買了香港播放權,在myTV SUPER同步播出。故事背景及角色與《延禧攻略》相近, ... 於 hk.ulifestyle.com.hk -

#59.如懿传首播却被延禧攻略吊打!周迅太老服装太差这次于正说对了

而且延禧攻略也把周播改成了日播,目的就是要跟如懿传对着来,看来暑假的尾声,大概就是这两部剧的PK了吧。 之前于正还曾吐槽过如懿传,吐槽服装像青楼, ... 於 dzb.hxnews.com -

#60.自己看不懂,還好意思說《如懿傳》不好看?

仍在熱播的《延禧攻略》很自然地成為了「鄰居家的孩子」,兩部劇免不了被比較,分高低。 周迅演少女被嘲老?明明《如懿傳》的服飾更出戲,配色 ... 於 kknews.cc -

#61.《如懿传》造型不如《延禧攻略》?!这些老照片告诉你真相

... 《如懿传》的造型师不如《延禧攻略》?! 作为认真追剧的周到君,找来了历史上真实的原型参照,来帮助判别,这两部乾隆后妃的宫斗戏谁的衣服穿得才对。 於 static.zhoudaosh.com -

#62.《如懿》《延禧》封后大典比一比!周迅霸氣勝出「經費」成關鍵

也讓許多人把延禧攻略裡嫻妃的封后大典相比,感嘆經費真的很重要!(美人圈,如懿傳,妝,髮型,延禧攻略) ... 仔細對比延禧攻略的服裝,小編覺得真的要看得很細 ... 於 fashion.ettoday.net -

#63.還原清宮配色如懿傳最符合| 教育

【本報綜合報導】陸劇《延禧攻略》角色服裝色系偏冷色調,《如懿傳》則是鮮豔明亮,到底哪一部更符合歷史中的清宮服裝配色? 於 www.merit-times.com -

#64.海蘭被貴妃按在雪地裏扒衣服,場面浩大不忍直視 - YouTube

海蘭被貴妃按在雪地裏扒衣服,場面浩大不忍直視,霸道皇帝英雄救美!【3】 ... 延禧攻略 -魏瓔珞, 如懿傳 -魏嬿婉|henghsiao. HengHsiao•5K views · 10:18 · Go ... 於 www.youtube.com -

#65.《延禧攻略》PK《如懿傳》論戲服誰更精美更接近歷史 ... - 冒牌生

整部劇看下來,你很難從這部劇上看到粗制濫造的戲服,取而代之的是工藝細節考究的服裝,說是藝術品也不為過。 劇組所有衣服全都 ... 於 inmywordz.com -

#66.金馬魅力:水墨筆下的美麗與哀愁 - Google 圖書結果

... 《延禧攻略》、《如懿傳》的翻版,差別僅在於場景從宮廷搬到了我們熟悉的日常,手段 ... 衣服設計與海報的彼岸花如出一轍,深藍底色的旗袍配上紅色的彼岸花,互相呼應 ... 於 books.google.com.tw -

#67.《延禧》V.S.《如懿傳》古裝爭霸誰贏?一張圖曝光殘酷真相!

最火的延禧攻略是各位劇迷的精神糧食,呼聲很高的如懿傳也在首播當日一次釋出八集,磅礡登場,古裝劇之戰究竟鹿死誰手? 於 dailyview.tw -

#68.《延禧攻略》功課做半套!?《如懿傳》導演打臉于正

《如懿傳》無論從服飾﹑動作(禮儀)等都從史料細節去考究,事實上在過去許多清朝古裝劇中,「一耳三鉗」的確只在重大場合配戴,例如在選秀女的時候就一定 ... 於 lujustar.com -

#69.如懿传与延禧攻略服装

您在查找如懿传与延禧攻略服装吗?抖音综合搜索帮你找到更多相关视频、图文、直播内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求。 於 www.douyin.com -

#70.《如懿傳》如懿的造型變化史!28張美照從青櫻成皇后再到廢后

眾妃群起陷害如懿進冷宮. 起初做為嫻妃的如懿,在服裝造型上都比較簡單低調,沒有華麗的頭飾、沒有鮮豔的衣服, ... 於 www.beauty321.com -

#71.Top 10件如懿傳服裝

六一兒童演出服古裝少爺服飾長衫馬褂清朝貝勒阿哥地主服裝如懿傳. ¥. 39. 已售7件. 收藏. 100+評價 · 常服褂清代滿族女子服飾中式外套影視劇服裝乾隆朝延禧攻略如懿傳. 於 world.taobao.com