如何諗玫瑰經的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李樹芬寫的 香港外科醫生:六十年回憶錄 和黎堅惠的 時裝時刻1987-2007都 可以從中找到所需的評價。

另外網站七苦聖母唸珠 - 聞道出版社也說明:痛苦聖母又稱七苦聖母,是羅馬天主教記念聖母瑪利亞於人世間所受苦難的節日。羅馬天主教由1668年起,開始有紀念聖母七苦的節日。1817年,教宗碧岳七世為感謝聖母使他從 ...

這兩本書分別來自商務 和三聯所出版 。

法鼓文理學院 社區再造碩士學位學程 陳定銘所指導 顏小燕的 禪修對生活品質影響之研究—以中華禪法鼓宗禪法為例 (2020),提出如何諗玫瑰經關鍵因素是什麼,來自於禪修、生活品質、中華禪法鼓宗、心靈環保、社區再造。

最後網站曾蔭權獄中曾患焦慮症「虛榮人生微不足道」 - 巴士的報則補充:... 日只能來回踱步,伸展運動,閱讀報章及天主教刊物,以及誦念《玫瑰經》。 ... 之前,我係唔係應該停一停,諗一諗,耶穌喺同一個時間下會點做呢?

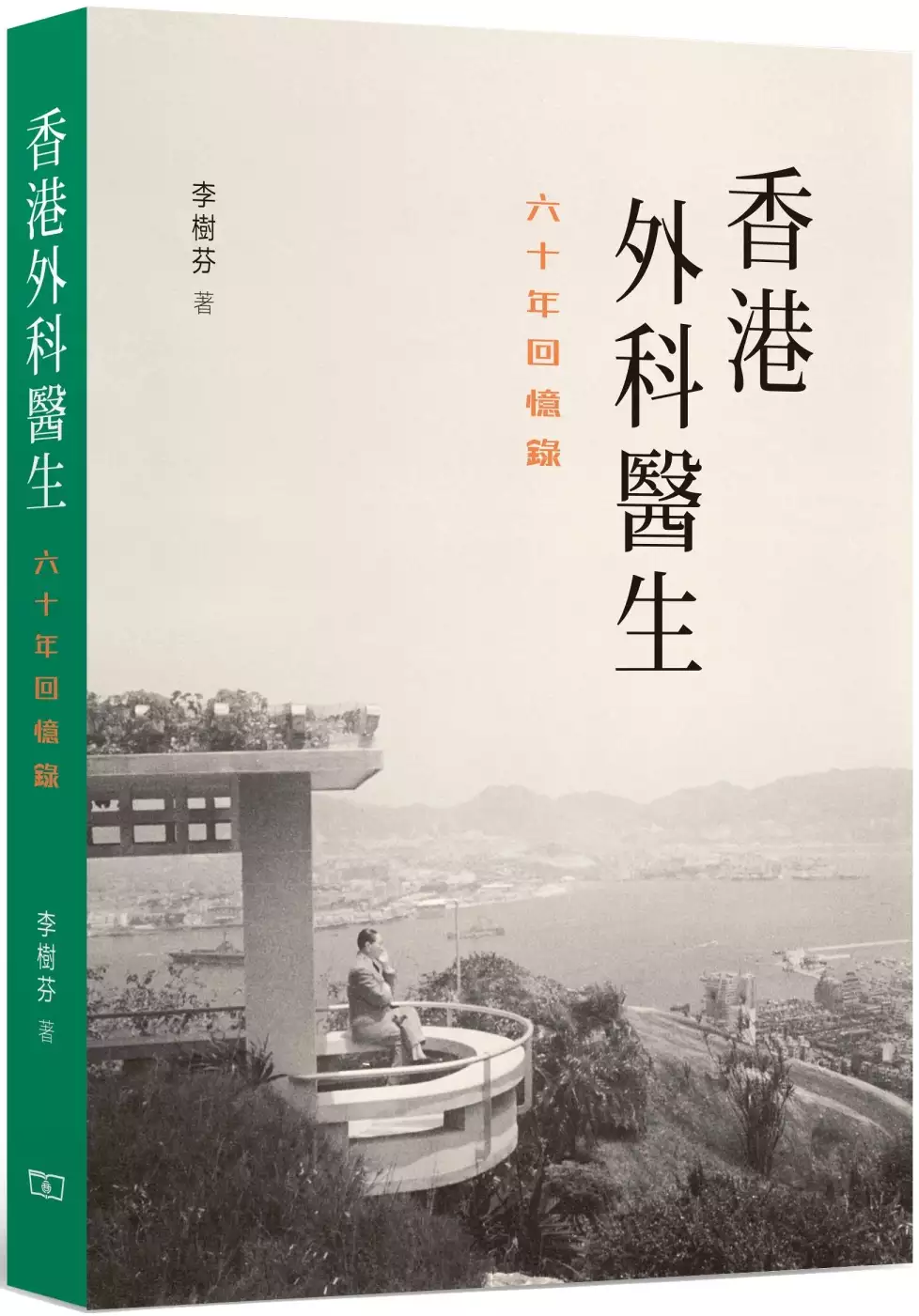

香港外科醫生:六十年回憶錄

為了解決如何諗玫瑰經 的問題,作者李樹芬 這樣論述:

李樹芬(一八八七~一九六六),既是香港著名的醫生,也是革命元勳,一生充滿傳奇。《香港外科醫生──六十年回憶錄》是他晚年寫成的回憶錄,其中談到他早歲參加革命的經過、養和醫院在他的領導下如何茁壯成長,以及香港日據時期的所見所聞等。此書出版逾半世紀,至今仍極有披閱價值,現重新整理出版,以饗各方讀者。 本書特點 ‧ 此書出版於50多年前。很多人都知道這部書,學術界亦時有引用,但此書一直未有公開發售。現重新出版,讀者當感興趣。 ‧ 作者是香港著名醫生和革命元勳。 ‧ 文筆生動有趣。 ‧ 是中國近代史的重要見證。 作者簡介 李樹芬 1887年生於香港,童年在廣州度

過,其後與父親居於美國波士頓三年。1902年,李醫生回港入讀拔萃男書院,翌年考入香港西醫書院,1908年以優異成績畢業,隨後負笈英國愛丁堡大學深造,1910年獲頒內外科醫學士。辛亥革命後,他赴廣州出任廣州政府首任衛生司司長,未幾返港開設診所。1921年重返愛丁堡大學,1922年獲頒英國皇家外科醫學院院士銜。1923至1925年出任廣東公醫醫學院院長,該校於1925年成為廣東公醫大學醫學院(現為中山大學轄下之醫學院)。 1926年,李醫生返港重新開診,及後應養和醫院董事會成員之邀,出任養和醫院院長及董事會主席。李醫生亦積極投身公共事業,戰前曾出任香港市政局及立法局議員。二戰期間香港淪陷,李

醫生拒絕投敵,隻身逃往中國大陸暫避。1945年香港重光,李醫生重返香港,先後出任香港防癆會董事及香港喜靈洲麻瘋院委員。1956年擔任美國胸科學會監察委員,1961年獲頒國際外科學院名譽院士。 李醫生於1966年離世,生前曾言道:「願盡我一生,使世界比我初生所見的更為美好,此乃吾之信念也。」李醫生為養和打下穩固基礎,使其得以立足香港逾九十年,成為本港首屈一指的私家醫院之一﹔其一手建立的李樹芬醫學基金會,至今仍為本地醫學發展不遺餘力,致力薪火相傳。李醫生以努力和功績實踐信念,確實讓世界更添美好。 李維達醫生序 v 許幹森序 viii 曹延洲醫生序 x 編輯說明 xi

i 引言 xiii 依班尼斯醫師序 xiv 自序 xvi 第一卷 踏在兩個世界的一個人 第一章 幻變 一 思往事 004 第二章 醫科學生時代 一 昔日的香港 018 二 醫科學生世界 023 三 愛丁堡大學 031 第三章 辛亥革命 一 我和同盟會 036 二 東三省的大疫症 041 三 廣州光復 045 四 購械專員 050 五 第一任衛生司司長 052 第四章 革命後的生活 一 再返廣州 058 二 軍閥時代的國會與憲法 063 三 孫中山先生與我 067 第五章 行醫與狩獵 一 醫院的誕生 070 二 我的私人業務 073 三 一個獵人的誕生 080 第二卷 在黑龍會的陰影下 第六

章 天堂變成地獄 一 十年一瞥 132 二 凶兆 136 三 閃電襲擊 139 四 在炮火下的醫院中 145 五 生死之間十八日 150 第七章 勝利者 一 恐怖的三日 154 二 記總醫官江口上校 159 三 劫掠 164 四 東洋化之區 172 五 一九四二年之孽種 176 六 賄賂 179 第八章 在太陽旗下 一 集中營的生活 184 二 三度受審 191 三 佔領期間之日本行政 199 四 死亡競賽 203 第九章 逃亡 一 準備 210 二 搬運行李 216 三 亡命者 222 第三卷 自由的追求 第十章 自由中國 一 在桂林和家人重聚 234 二 空戰勇士 240 三 戰時名城─

昆明 244 四 戰時首都─ 重慶 248 第十一章 西行 一 印度插曲 256 二 倫敦空襲 260 三 自由之國 264 第十二章 重返香港 一 再度穿上白色醫袍 268 二 發展驚人的香港 271 三 現代美國大文豪海明威 274 第十三章 愉快的生活 一 萬年青 280 二 白璧、青璧、飛鳳 284 三 茶經 290 四 醫學基金會 295 五 黃昏 299 李維達醫生、李維文跋 302 附錄 作者資歷 306 社團服務與其他 307 學銜 309 註釋 310 李維達醫生序 養和醫院由本港華人西醫創辦,是香港首間、亦是至今由醫生經營和管理的私家醫院。 伯父李樹

芬醫生是養和首任院長,乃早年香港醫學領袖之一,與一眾香港及海外著名醫生非常熟稔。他每年都會外遊,順道與各國名醫交流,並參觀當地醫院,時有啟發。他引進了海外最新的醫療器材及技術,令養和的設備得以改進,服務水平不斷提升。 在協助醫生及照顧病人方面,伯父深知護士擔當了重要的角色。一九二七年,他在養和成立全港首間由私家醫院開辦的護士學校,自行培訓護士。全部學生經精心挑選,數十年來學費全免,並提供免費住宿。在教學方面,養和的醫生多年來一直參與護士培訓,為護士學生授課。這開啟了養和優良的護理服務傳統。 一九六六年,伯父離世,家父李樹培醫生接任院長。家父深受伯父影響,深信員工是養和最寶貴的資產,

故此不論經濟情況如何,從未減薪裁員。他亦為護士學生及職員提供各類資助及獎學金,令養和最寶貴的資產得以「增值」。 「優質服務 卓越護理」,是家父為養和定下的服務宗旨。他認為養和要有最好的護士、設備和儀器,並深信管理層要身在前線,親身接觸其他醫生、護士及病人,養和方能提供最好的醫療和護理,吸引全港最好的醫生。他本人以身作則,直至一百歲時依然應診,備受同業及各界人士尊崇。後來我接任院長,了解到醫院發展有賴醫學專業的領導,遂邀請多位專科名醫及港大前教授擔任養和副院長。我與一眾副院長既參與醫院行政,亦秉承家父傳統在前線診症,憑着個人的理想、經驗及建議,一起貫徹養和的管治理念,致力提升服務水平。此外

,管理團隊亦有護理、商業、財務及法律等專才支援前線醫護團隊,大家理念一致,羣策羣力,令養和成為本港首屈一指的私家醫院,品牌得以廣傳,贏得海內外的認同。 養和多年來熱衷培訓下一代的醫生,並與各地大學及大學教授緊密聯繫,從而加深對前線醫生的了解,緊貼醫學最新發展。在護理方面,不論是來自本院護士學校或其他大學的護士,我們都期望她們可以吸收養和文化,持續進修,提升效率,擔當醫生的重要醫療夥伴。二〇一六年,養和推出在職培訓平台「百年樹人計劃」(Project 100),資助合資格護理及專職醫護人員到國內及海外受訓、參與國際性學術會議及修讀專業進修課程,提升學術及專業水平。參加者有機會接觸各地醫院文

化及營運模式,學習最頂尖的醫學技術,擴闊視野,回港後有助提升養和的服務和運作,令養和可以不斷前進。 伯父以行動奠定養和根基,以理念啟發每一代養和人追求卓越,「養和之父」之美名,當之無愧。醫學發展瞬息萬變,病人及家屬的期望亦與日俱增,我們將繼續秉承伯父確立的優良傳統,積極求變,順勢發展,與前線醫護人員同心協力,緊密合作,病人得以安心接受治療及休養,造福大眾。 是為序。 李維達醫生 養和醫療集團行政總裁 養和醫院院長 眼科專科醫生 許幹森序 李樹芬醫生是我的舅父,在家族中地位顯赫,堪稱族中首長。 李醫生英文流利,是上世紀初少數到過外國留學的華人,日治前受港英政府委任要職

,是香港首席華人代表之一,大家都很仰慕他。 我年輕時在赤柱聖士提反書院就讀,當時正值日本侵華前夕,每逢放假回鄉探親,都會住在李醫生位於廣州河南的老家,與他的父母同住。 造物弄人,我完成中學會考之日,就是香港淪陷之時。日本軍政府厲行歸鄉政策,我被迫還鄉,途經桂林和韶關,輾轉回到廣州老家。後來我畢業於嶺南大學,一九四六年來港,即到中環拜會李醫生。 李醫生當時是養和醫院院長,他在中環的醫務所亦非常繁忙。匆匆一見,印象中的他是嚴肅、有威嚴,但非常友善,跟以往親戚間相傳者無異。 對我們而言,李醫生儼如一族之長﹔對養和來說,他更是無可取替。李醫生獲邀擔任院長之前,養和醫院入不敷支,舉

步維艱。他到任後毅然重組養和,不惜舉債擴建,業績初見曙光之際又逢日軍攻港,期間救傷扶危,以一人之力保護全院上下,免受日軍蹂躪,箇中辛酸,可見於他這本《香港外科醫生》。後來李醫生受日治政府威脅,被迫逃回大陸,重光後回港着手重建醫院,使其得以在極短時間內重新投入服務,並適逢戰後人口急增需求膨脹,積極擴充,為養和建立了穩固的基礎。 李醫生經營養和,盡顯其個人識見及魄力﹔他亦富冒險精神,閒時熱愛打獵,斑豹、犀牛、巨象、雄獅、猛虎盡是他的收藏品。從年少時投身反清革命,到率先引入西方先進醫療技術,破除迷信,只要是對的,李醫生便會義無反顧,敢於開創新天新地。及後,李醫生捐出時值一千八百萬港元的養和股額

成立李樹芬醫學基金會,成為當時養和醫院最大單一股東。多年來基金會為醫學教育、臨床科研及慈善事業不遺餘力,致力實踐李醫生盡其所能,使世界更為美好的信念。李醫生以過人的識見、堅毅的意志、為後世造就美好的抱負,獻出一生。其畢生風浪起跌,盡錄於《香港外科醫生》,永遠值得後世細味、閱讀、紀念和垂範。 許幹森 養和醫院經理(財務) 曹延洲醫生序 李樹芬醫生是我姐夫李樹培醫生的兄長,是上世紀初少數曾出國深造、回港後積極參與公共事業及醫學教育的香港華人。年輕時家庭飯聚,跟李醫生偶有見面,覺得他是一個嚴肅、慈祥的長輩。後來讀到他的自傳《香港外科醫生》,對他有更深的了解。 一九五八年我從香港大學醫

學院畢業,隨後到英國深造。一九六四年,香港大學成立兒科部,獲李樹芬醫學基金會資助聘請臨時講師(Temporary Lectureship),我有幸獲選。李醫生事前全不知情,直至後來我倆在養和午餐時才知悉。他驚訝之餘,亦不忘語重心長地提醒我,不要以為自己是因為親戚關係而獲聘,要好好盡展所長。 李醫生是一位外科醫生,曾出任中華民國衛生司司長兼臨時總統府醫事顧問,以及廣東公醫大學醫學院校長等要職。後來他肩負營運養和醫院的重任,設立護士學校,為養和發展奠定重要的基礎。只要披閱《香港外科醫生》一書,便可知道他一直心繫家國,寄望國家醫學及醫學教育可以長足發展,一如書中自序所言「以臻強身強種之境」。他

將所有養和持股用作成立李樹芬醫學基金會,就是一心為下一代略盡綿力,「使世界比我初生所見的更為美好」。時至今日,基金會致力支持本港醫學教育,於香港大學及香港中文大學成立多個基金教授席,並積極資助各類科研活動。 基金會現時是養和醫院的單一股東。養和醫院一直秉承「優質服務 卓越護理」的信念,成功招攬本港優秀醫護人才,贏得病人及公眾信任。養和醫院並非私人控股,收益撥入基金會。近年醫院發展蒸蒸日上,基金會的資源亦漸見充裕,足以支持醫院擴建、購置先進儀器及增聘人手,日後將進一步推動本港醫學及護理教育,提升醫療水平,實踐李醫生的理念。 《香港外科醫生》記錄了李醫生的精采一生。我在李醫生過世後才加

入養和,雖無緣和他共事,卻在行醫、醫院行政,以至做人處世都深受其影響。他為養和默默耕耘,對社會無私奉獻,令本港醫療發展可以走得更前更遠。他建立的雄厚根基,不僅是屬於養和,更是屬於整個社會及所有華人。他,確實使世界更為美好。 曹延洲醫生 養和醫療集團首席醫務總監 養和醫院副院長 兒科專科醫生 編輯說明 作者早於一九六四年出版Hong Kong Surgeon , 翌年出版中譯本《香港外科醫生― 六十年回憶錄》 為保留原書面貌,新版除改正書中錯字、 補正漏字和統一部分用字以外,其他一律不作修改。 原書中有部分內容與史實及英文版有出入者, 則於書末註釋另行標示。 引

言 余聞李樹芬博士之名久矣。一九六一年,英國醫學報編輯格力醫師赴澳洲參加醫學會議,道經芝加哥,此沉靜而莊嚴之英國友人,以滿懷興奮之態度告余:「閣下若至香港,勿忘一訪李樹芬其人。」翌年,余卒獲得良機與李醫師會晤,且與彼結交為好友,其時李博士正在著作此書之英文本,余請求一閱原稿,李氏慨允。閱之再三,余極欣賞本書內容之豐富與筆墨之生動。李君為人,經歷繁廣,趣異事跡層出不窮。彼不獨為一有名之外科醫師,且對於建築及醫院行政亦有名於時。李博士曾為孫中山先生之醫事顧問,可見其人多才多藝矣。此外,對設置庭園幽雅之居所、培植花木,皆精密有緻,況復經常漫遊世界各地,見聞廣博,再加美術觀感,談吐幽默,使人可親

。再者,李博士對於貧困者極表同情,且常予援助,益使人欽其風義。此書所述,偶而一觀或未知其真趣,細讀必能神往也。本人曾到其「白璧」與「青璧」兩別墅,親歷其地,更欽佩其美學造詣。讀者如未諗李博士其人其事,可在此書中得之。 前美國醫學報編輯 現任《世界醫學新聞雜誌》編輯 費史彬醫師 作於美國芝加哥 依班尼斯醫師序 余甚引為幸,得以認識一位名醫,其一生之事蹟,有如神話之《天方夜譚》,充滿驚人冒險與偉大。由幼年在加拿大滿地可偶為頑童以石塊擊穿頭顱至今日所獲取應得之榮譽與地位,其一生之成就,堪作為吾人之模範,此人乃李樹芬博士也。 李博士與余曾多次在香港、利維里亞、紐約、維納斯等名勝地相晤,

交談時,每使余神往,其言行使余永誌不忘者也。今李君在此書述及其一生瑰奇之經歷,及記載中國現代史事,如民初政府之奮鬥,與西方國家之關係等。至要者,乃彼能自創其歷史,是以當較錄述之歷史尤為生動信實也。 李樹芬博士為外科醫師中之傑出者,在中國革命初期,當孫逸仙先生為臨時大總統時,彼曾任衛生司司長;其後至香港,建立醫院為人羣服務,對於貧病者,尤為顧及,同時,對於青年有志於醫學者均加以鼓勵及扶植。李君對於香港大學貢獻亦復不少,是以該大學醫學系一所建築物命名為「李樹芬樓」。 李博士有超卓之審美能力,觀其兩所別墅─ 香港之「白璧」與九龍青山之「青璧」─ 設計與佈置之精美而可知。其私人遊艇「飛鳳」

號常作來往兩處之交通工具。 除建管全球最大之私人醫院及創立李樹芬醫學基金以促進醫學教育等外,李君乃唯一之中國籍狩獵家,能獵得世上最兇險之「六大獸王」(即獅、象、虎、犀牛、斑豹與野牛),此等獵獲物,多已製成標本陳列於「白璧」別墅內,尤引人注目者,乃巨型猛虎一頭,其標本之精製,有如活虎,張牙露爪,雙目炯炯生光,皮毛似仍發出汗味,惟步經陳列之猛虎而至戶外時,環境驟變,蓋李君在園中所植之二千餘株玫瑰,四處盛開,清香撲鼻,可見李博士對美術確有心得。 玫瑰與猛虎,可視為李君之性格及其生活─在美麗方面有如玫瑰,在艱苦之遭遇時則有如遇殘酷之虎爪。如欲知李君常帶歡容處世,則必先知其個性,蓋彼視死有如

在比賽中之拳術家,對敵手毫無畏懼也。其對生,則視之有如青年對其深戀之少女,充滿熱情與欣快。 忍耐、宏毅、堅強、勇敢、勤奮,此數項為李醫師完成其光輝成績之德行,是以其能抗拒疫癘、瘧疾、肺癆、十二指腸潰瘍、高血壓,以及犀牛之衝襲,及第二次大戰日軍佔港之艱苦。李君之經歷,可謂比之電影傳奇毫無遜色。雖然李君苦患備嘗,然其對於人類之同情與博愛心,反而增加。 此書充滿奇異、孝友、勇敢,及事業之成功,自必為文學界成功之作品無疑。 前紐約醫學院醫學歷史教授 現《M.D 醫學新聞雜誌》發行人兼總編輯 依班尼斯醫師 作於紐約 自序 二十多年前,革命元老伍于簪先生曾贈我一副對聯云: 「〇

〇〇〇〇〇〇 著書無字不千秋」 此聯之意義深印在我的腦海中,因為它頗合於我的進取心也。可惜,在一九四一年日本侵襲香港時,將之遺失。復因年遠忘記了上聯,苦思不得,時時為此而請教飽學之士,但是,仍未能獲得適當和愜意之上聯。 有一天,我漫遊巴黎,在公園閒步,靈感忽至,擬了一句上聯如下: 「建國有方非一日」,乃急赴巴黎珠江酒家將之記錄,不久,我和前國民政府駐英大使鄭茀庭(天錫)博士共餐於倫敦。鄭博士對於國學造詣極深,我提此上引之下聯,向其請教,他沉思多時,仍無佳句,我乃告以「建國有方非一日」,鄭博士稱讚不已,因錄之作為紀念。 再者,在二次世界大戰之後期,我在美國,我的女兒芙馨、

芙蓉亟欲得悉我一生經過歷史,尤其希望得知我在日治下香港三十八個月的經過,希望我將之著述。當時,我既逃出日軍鐵蹄下,亦擬將日軍在淪陷區之暴行發表,是以將逐一經過事件錄之成章,定名《日本黑龍會罪惡史》經紐約出版商接納出版,其後不久,原子彈投落廣島,將日人霸夢粉碎,戰爭結束,對於戰時故事,似乎不很適宜了。故出版商勸我將原文改編,以適應時代,當時,我接受了。 回香港之後,目睹我創辦的,從前完善的養和醫院,業已破爛不堪,於是,我集中全力,將之回復原狀,為此而無暇顧及寫作。年復一年,時間在沉重的工作負擔中悄悄逝去,我的書還不曾寫。 一九六一年,我從醫務事業退休,結束我五十餘年為社會作醫事服務。

我的女兒及親友們,尤其是依班尼斯醫師,力勸我重理舊作。他曾閱讀原稿,很欣賞此書的內容,且認為目擊者陳述日軍佔領香港時之殘酷事實,可垂永久。因此,我再執筆將昔日舊稿資料適宜之一部分參入新作。 這本書的出版,除上述原因外,絕無名利意圖,最主要之目的,因本人感覺我國人大致體弱多病,而科學底醫師尚大感缺乏,是以有鑒於此,本人將歷年奮鬥積聚而來之資金創立李樹芬醫學基金以促進醫學教育,以及從事醫學的精深研究和培植醫學人才,希望同胞共同努力以臻強身強種之境。現在尚未達到目的,希望同志同道有如國父之遺囑其中所云:「……革命尚未成功,凡我同志,仍須努力……」。 此外,本書特以我國為背景,祈望我國與西

方得以互相了解,此乃現代世界和平之最大關鍵。 我寫作這本書時,自身恍惚如重溫舊夢,希望,讀者們能共享我的回憶。 李樹芬 一九六五年一月十四日

如何諗玫瑰經進入發燒排行的影片

20191210 黃偉民易經講堂

抗爭半年,香港熱情未減。

林鄭政府,睇唔起遊行集會,無論幾多人上街,都唔會改變他們的政策。他們清楚他們無香港人授權,權力來源是北京。所以,林鄭有北京祝福,她就可以繼續與香港人為敵。

但世界在看著。

星期日國際人權日,港島塞滿熱情的香港人,全世界重要媒體,都用顯著的版面篇幅在報道。他們的記者置身其中,感受到人心不死。

西方世界不是只做塘邊鶴,各國政府都在行動。

做壞事的人,自己心中有數的。

恐慌在官場彌漫,在警隊彌漫,在富豪圈子彌漫。

你有沒有資產在美國?

有沒有子女在美國生活、讀書?

你是否在懲罰名單之內?

這麼多人親共做壞事,其實,懲罰輪不輪到我?

這個時候,金盤洗手得唔得?

香港的好人,苦了半年;壞人,也開始睡不著了。

鄭若驊一直都半罷工。她對律政司的工作一直都不熱誠,沒有半點敬業樂業。但她愛這官位背後的權勢和方便。她不受林鄭管束,直接受北京指揮,一如警務處長。自由度高,權勢大,背後方便多,老公的金鑛公司又成功上市套現,她一直在犯法,但可以便宜行事。

但金玉滿堂,就莫之能守。美國的《香港人權法》成案,她又已經在檯面檯底成為超級富豪,當然希望洗手江湖,享受餘生。

都是那一句,你有沒有資產在美國?會不會被凍結?

選舉主任都可以詐病,唔面對DQ黃之鋒;為什麼她不能因跌傷,留英治療,退出政府?

《金融時報》報道,收到三個不同來源的權威消息,鄭若驊曾兩度辭職,欲留英治理跌傷。

但中共的遊戲不是這樣玩的。

劉少奇、林彪、彭德懷、胡耀邦、趙紫陽,和所有的黨員,都無權因病辭職的。

律政署內部傳出鄭若驊失蹤,林鄭根本唔知她在那裡。原來,她欲留英不走,但卻給中共駐英大使劉曉明押上飛機,直送北京。

你要唔玩,自己同阿公講!

黑社會,掛得個字頭行走江湖,攞盡好處,一朝發達,想搣甩個字頭做紳士?做好人?做善良仁翁?

江湖有江湖的規矩,中共有中共的家法!

英國飛北京回香港的鄭若驊,三魂唔見七魄,甫下飛機,對著鏡頭,語無倫次,她都唔知自己說什麼?

她老公剛上市的公司也公布被調查了。

北京連消帶打,唔玩就家破人亡。就像江湖行事,想搣甩個字頭,就有人接你個仔放學。

用個字頭半生攞這麼多著數,你一生都欠阿公的。

鄧炳強在天安門看升旗禮,看得熱血沸騰,他說:

中央支持香港警隊,止暴制亂。

就像張家輝飾演的「飛機」說:

「我是為阿公做事,邊個擋我就殺邊個!」

鄧炳強未夠富貴,繼續做「飛機」的角色,繼續幫阿公做事。但鄭若驊就叫苦連天了,只因為聚歛半生,身家已厚。

那些身家更厚的親共富豪,心中更是十五十六。

身家有一千幾百億的富豪,點會無重資放在美國?有錢放美國不是問題,但諗住親共有著數,為富不仁,一直作惡的,報應來了。

究竟那些超級富豪,在美國的制裁名單?

先由田北辰說的他的老友遭遇,再經陶傑引述,在香港富豪圈子引來十級大地震。

這位親中超級富豪,本身美籍,坐私人飛機上月底到美,在關口被盤問三小時。最後如期入境,還是回頭香港,有不同版本。

普通市民不關心他入境與否,只知道他被美國盯上了。他人馬今後仍能繼續親共作惡,為虎作倀麼?可以洗手江湖,還是像鄭若驊欲罷不能?他的美國資產能自由套現嗎?今次僥倖入境,但下一次能繼續順利嗎?趁早賣盡美國資產,從此不踏足美國,又可行嗎?

這些身家千億的超級富豪,眼界不像光頭劉Sir, 心願只是在肇慶買樓,食深圳海底撈。

他們一生名酒美人,一邊嘴巴愛國,邊將錢放在美國的,突然被美國盯上,從此如何做人?

這位富豪出事了,和他同等級的富豪又如何?他的襯家,也是愛國愛港親共攞著數的又如何?

富豪界人人自危!

鄭若驊一倒,超級富豪一倒,令到公務員、警察、有錢佬,都食唔安,瞓唔著。

好人苦,壞人也苦。

《紫微斗數》有所謂的四大凶星,火鈴羊陀,人人都有,只是分布在命運的不同位置。孔子也有火鈴羊陀。

火是火星,指衝突。

鈴是鈴星,指煎熬。

羊是擎羊,是鬥爭。

陀是陀羅,是拖累。

一個人的命盤,火星落在父母宮,那麼,命中的結構,他和父母、長上輩、老細、上司,總是衝突。

未必感情唔好,未必互不關心,但三句未完就衝突。在你的角度,這些父母長上輩,都是脾氣剛烈,好好火。

命是如此,但大運如四季春夏秋冬會因時序而流動。

這十年的大運,火星卻坐落在夫妻宮。

明明恩愛的伴侶這段日子卻火猛剛烈,家中常為小事而爭吵,本來毫不計較的生活小節都可以釀成風暴。

大運是十年一運,每個大運中有著十個不同的流年。

這個流年,火星落在交友宮內。

交友宮是你的圈子,它的對面是兄弟宮,三會父母宮和子女宮簡單地說,你的圈子發展出拍檔兄弟,上司和下屬。

流年交友宮有一粒火星,你和同事們都會無故衝突,影響你的拍檔、上司、下屬關係。

看斗數盤,先拿著你的八字天盤,天盤是命,是你的本質。

如你是玫瑰,那本質是玫瑰,不是番薯。追求的好壞,就有不同。

這個命的本質,要放在每十年的大運盤中。

一個斗數盤,有十二個大運,根據十二地支依序排列。

命在十二個不同的運中走動,命加運,就擦出不同的火花。

每個大運又包含了十個流年。像現時還是豬年,兩個月之後,便是鼠年了。

流年有一個流年盤,帶十年好的大運中,也可能有個壞的流年。

假如窮是你的命,大運是屋漏,流年兼逢連夜雨。三盤重疊,你今年真是苦過弟弟。

三盤重疊,方見效應。

如果只是命窮,大運是好的,沒有屋漏,即使流年是連夜雨,其實對你根本無影響。

又假如,命窮,運也差,屋漏,但流年好,不落雨。其實,你也生活如常呀!

再假如,命好,不窮;但運差,屋漏;流年也不吉,連夜雨。那也只是一番忙亂,暫住文華東方,找人處理便是。

所以,看斗數盤,不能單星單宮的論述,要全盤看。先看天盤的命盤,再加上大運盤和流年盤,三盤重疊,方論吉凶。

斗數講述一套人生哲學,人人的生命,都由一堆星曜組成,有吉有凶,結構嚴謹,分佈不同的宮位。

你不會比我多一粒星,我也不會少你一粒星。但結構出不同的生命和際遇。凶星,你有的,我也有;吉星,也是如此。只是位置不同。

就算是吉凶,也可以有不同的角度的詮釋,視乎不同價值觀,不同的位置和角度。

梅艷芳短暫的一生都是苦,但她有大事業,大成就。

麥明詩迄今過著完美的廿多年,但今日仍是歧路亡羊,需要命運點化。

贏了這裡,輸了那裡,這是斗數述說的人生。

用十二宮組成一支生命,吉星凶星不同分佈,所以有好的宮位,也有壞的宮位。

際遇很差,頭頭碰著黑,但六親和善,父慈子孝,兄友弟恭,夫妻恩愛,子女孝順。

但相反,有大成就大事業,但六親冰炭,一生寂寞。

讀《易經》追求無咎,就是這個意思。無咎,即是無遺憾。因為人生偏偏遺憾太多。

打開一個命盤,最先看的,不是命宮有什麼星,不是看他有錢還是風流。

是找出十二宮中最差的宮位,那是他生命最弱的所在。

以命盤來說,這個最差的宮位是什麼?不能倚賴。如是子女宮,即不能倚賴下屬,凡事要親力親為。工作上和下屬保持距離。親生子女,讓配偶作主導管教等。

時間性上,即運,這個宮位代表人生的十年,即人生最低潮的十年,如在三十五到四十五歲,事前要有心理準備,過了四十五歲才可發圍,其間,諸事勿用。

流年而言,這個宮位每十二年來一次,比如在子位,即凡鼠年都宜靜不宜動,不作大決定,不作任何變遷。

推算紫微斗數的工具,時間性上,在十干四化。甲乙丙丁戊己庚辛壬癸,每個天干都有它的化祿化權化科和化忌,每個人的命盤,有一個化忌,每十年大運,又有一個化忌,每年的流年又有一個化忌。

明年鼠年,庚子年,化忌在天同,天同化忌,是有福難享了。

斗數是在告訴我們,人生總有不完美的地方,任何時候,都有遺憾的人和事。

化忌,就是遺憾。

生命的結構總有遺憾,有些人在父母宮,有些人在夫妻宮,有些人在事業宮。命有運有流年也有,不同的遺憾。

天氣有冷熱,一日分畫夜,人總會經歷時運高低。

精神好,體能佳時,你可以選擇滑雪潛水;但精神體能都欠佳時,你只可以選擇聽音樂看書等靜態活動。

這便叫順應時勢。

很多人都會問,運氣可以改變嗎?命可以改變嗎?

天生腳部有問題,行動不便的人,堅持以踢足球為終日職志,以美斯為榜樣。然後就埋怨上天戲弄,終身失意。

這不是命運的問題,這是選擇問題。

一生人,重要的大決定其實不多,在好運的時候做決定;壞運的時候沉著,等寒冬過去。這便是改運的基本邏輯。

春夏秋冬,我們不能改變時序,但在何時播種,何時耕耘,卻由我決定。

天意難違,命運卻操之在我。

禪修對生活品質影響之研究—以中華禪法鼓宗禪法為例

為了解決如何諗玫瑰經 的問題,作者顏小燕 這樣論述:

每個人時刻都在為提升生活品質而努力,如何提升生活品質?已成為現代人非常重要的生活課題。越來越多的醫學專家及相關的科學家們,研究發現禪修對人的生理、心理的健康,都有顯著的功效。本研究的主要目的是探討「禪修對生活品質的影響」,次要目的是「禪修」成為社區再造的新元素的可能性。「生活品質」的定義及指標,採用WHO 2004年發布的「生活品質」四大範疇:生理健康、心理狀態、社會關係、環境領域,以及行政院主計處2006年編訂之「國民生活指標」,和OECD 2011年發布的「美好生活指數」。聖嚴法師將「中華禪法鼓宗」禪法的觀念與方法,轉化為一個新名詞–「心靈環保」。研究結論:一、文獻回顧顯示禪修對生活品質

的影響:禪修能能促進身體健康,維護人的心理健全,提升並保持良好的精神狀態,影響人的心靈,達到全面整體健康的目的,改善生活的狀況。二、質性研究實證禪修對生活品質的影響,禪修能促進:(一)維持生理健康、增進活力;(二)正面心理狀態、減輕壓力、增強覺察力;(三)改善人際關係、社會關係密切;(四)淨化自然環境、人文環境、物質環境、精神環境。綜合文獻及實證研究的結論:禪修對生活品質有實質具體的影響。本研究的新初步立論:一、「心靈環保」系統的內涵可成為生活品質的新評量指標。二、「禪修」可成為社區再造的新元素。

時裝時刻1987-2007

為了解決如何諗玫瑰經 的問題,作者黎堅惠 這樣論述:

《時裝時刻1987-2007》不只是寫過去二十年的時裝潮流起伏,更是她成長、成熟的心路歷程,從中我們可以看到一個對時裝充滿著熱誠、熱愛的女孩悉樣 從最初接觸時的一知半解,如何慢慢培養出她的個人品味,磨利她本身的觸角,調教她自己的角度,到最後終修成正果,是一次難忘的時裝旅程。”--鄧小宇(摘自本書序) “大概是看了黎小姐專欄的好幾年後,發現她仍然在寫,可以咁寫又可以咁寫,而且仲係咁好睇,我才夠膽開始寫時裝……”──黃偉文(摘自本書序〈伴娘裙〉) 作者簡介 黎堅惠 黎堅惠(Winifred)是香港與黃偉文齊名的潮流代言人,曾任《號外》時裝編輯,及《Amoeba》、Izzue.com的總編輯

,專欄文字散見《東Touch》、《Jet》、《明周》等。 黎堅惠對時裝有attitude,有insight,愛恨分明,文字stylish有個性,吸引了極多fans。2000年出版的首作《個人裝備1──少年口味》賣至缺貨後,fans一直望穿秋水;七年後,她的二本作品專輯《時裝時刻1987-2007》終於面世。 《時裝時刻1987-2007》紀錄了黎堅惠近20年的時裝經驗──天天腳踏Dr. Martens的日子;為買衫身兼四職的階段;第一次去Ball的「騎呢」打扮;對各品牌的品評;與眾名牌的緣份;和Wyman、甘國亮、黃耀明、張曼玉 的惺惺相惜…… 本書還有她的大量照片,包括工作照、每天用

腳架自拍的Wardrobe Diary、她的各樣favorite fashion items等等,是本份量十足的fashionista diary。 本書除了滿足一眾fans外,也反映了這20年的潮流變化和香港人(特別是所謂社會精英的階層)的穿著品味,同時亦反映出世界潮流背後的哲學。

如何諗玫瑰經的網路口碑排行榜

-

#1.爆肚壇經 - 第 76 頁 - Google 圖書結果

腥肚壇經 73 從此我們就活在玫瑰花的假象裡,活在舒適和難受的假象裡,活在生死輪迴的假象裡,但其實這些只是我們創造出來的幻相,究竟我們如何才能看見真相呢? 於 books.google.com.tw -

#2.病人聖事默想 - 天主教香港教區禮儀委員會

研究病人傅油聖事的經文,但安神父一口反對;他建. 議我研究1670 年第一本中譯《彌撒禮典》。三十多 ... 我們堂區李太廖麗儀姊妹,在誦念玫瑰經榮福二. 於 catholic-dlc.org.hk -

#3.七苦聖母唸珠 - 聞道出版社

痛苦聖母又稱七苦聖母,是羅馬天主教記念聖母瑪利亞於人世間所受苦難的節日。羅馬天主教由1668年起,開始有紀念聖母七苦的節日。1817年,教宗碧岳七世為感謝聖母使他從 ... 於 windowp.org -

#4.曾蔭權獄中曾患焦慮症「虛榮人生微不足道」 - 巴士的報

... 日只能來回踱步,伸展運動,閱讀報章及天主教刊物,以及誦念《玫瑰經》。 ... 之前,我係唔係應該停一停,諗一諗,耶穌喺同一個時間下會點做呢? 於 www.bastillepost.com -

#5.大家來念玫瑰經 - 博客來

書名:大家來念玫瑰經,原文名稱:Child's Guide to the Rosary,語言:繁體中文,ISBN:9789575467807,頁數:32,出版社:光啟文化,作者:伊麗莎白. 於 www.books.com.tw -

#6.4盒減$20 台灣熱銷- 和秋黃金白菜滷(450g) - Carousell

70/包 135/2包1⃣️黑糖老薑茶2⃣️黑糖桂圓紅棗薑母茶3⃣️黑糖玫瑰四物飲4⃣️ ... 飲茶 品味• 澳門傳奇 ❤️仲有兩個星期(19/6) 就係父親節啦 諗好送啲咩俾 ... 於 www.carousell.com.hk -

#7.每日玫瑰經

怎樣誦念玫瑰經? ... 玫瑰經的奧蹟: ... 因父,及子,及聖神之名,亞孟。 ... 我信唯一的天主,天地萬物的創造者。我信父的唯一子,我們的主耶穌基督;祂因聖神降孕,由童貞瑪 ... 於 hnojatl.org -

#8.克服6道人生必經課題 - 第 156 頁 - Google 圖書結果

近日我被診斷患有玫瑰痤瘡,這個皮膚問題沒有方法可以完全根治。我聽了之後非常擔心,因為我要拍片做網上分享,也要測試美容美妝產品。我店內的全部產品都由我去親自試用, ... 於 books.google.com.tw -

#9.2007-01 讀者來信Letters | thebereancall.org

我要說,每當我諗頌玫瑰經或來到聖像面前時,差不多每一次我都是跪著的……。親愛的「無名氏」,神已將其對祈禱和敬拜的心意表達出來,祂亦已清楚說明祂 ... 於 www.thebereancall.org -

#11.#ghdhk Instagram posts, photos, videos and stories

經我地代購仲可以用八達通消費券添呀! ... 夾完個頭諗住靚靚出門,點知去到lift口已經亂晒,再加上潮濕既天氣,我個髮型 ... 玫瑰金白|紫紅|深藍 於 greatfon.com -

#12.CYA X UShine 玫瑰經(五) - Anchor

UShine X CYA 基督青年行 嚟到今年最後一次「歡喜」就整番串~啦! 今次我們邀請到Freeman同我們分享 一齊念歡喜五端「耶穌十二齡講道」 想重溫直播, ... 於 anchor.fm -

#13.如何教授慕道者誦唸玫瑰經? I. 導師參考資料 - 教區教理中心

玫瑰經 是由修院的時晨祈禱中150 編的聖詠演變出來,成為平信徒的祈禱方式:. - 平信徒以修會會士的日課祈禱精神,改在教堂誦唸150 編天主經,又因很多. 於 dcc.catholic.org.hk -

#15.玫瑰經的奧蹟

《聖母聖詠》經俗稱:『玫瑰經』,是用珠子唸的經文,此詞由拉丁文的Rosarium 而來,是由Rosa 一就是『玫瑰花』為根,因此Rosarium 本意是『玫瑰花圃』或『一束玫瑰花』, ... 於 www.catholicworld.info -

#16.曾蔭權獄中曾患焦慮症「虛榮人生微不足道」 - 星島日報

... 日只能來回踱步,伸展運動,閱讀報章及天主教刊物,以及誦念《玫瑰經》。 ... 之前,我係唔係應該停一停,諗一諗,耶穌喺同一個時間下會點做呢? 於 www.singtao.ca -

#17.怎样念玫瑰经 - 最後的大磨難大浩劫

玫瑰經 後念的禱文 · 1 劃十字聖號,念“信經”; · 2 念一遍“天主經”; · 3 念三遍“聖母經”; · 4 念一遍“聖三光榮經” · 5 念第一端玫瑰經的奧跡,. 續念一遍“天主經”; · 6 再念十 ... 於 glorious2ndcoming.com -

#18.玫瑰月獻花禮

活動簡介:, 本校於二零二零年十月五日舉行網上玫瑰月獻花禮,由宗教科主任 ... 禮儀期間,同學們用心聆聽,積極投入祈禱及誦諗經文當中,祈禱禮在充滿平安和喜悅的 ... 於 www.oloccps.edu.hk -

#19.玫瑰經內容與順序 - Le Temps Retrouve - udn部落格

玫瑰經 奧蹟《玫瑰經》根據耶穌及聖母奧蹟分為「歡喜五端」、「痛苦五端」與「榮福五端」,傳統上每天照順序獻給一種「奧蹟」,全經總共要誦念聖母經一 ... 於 blog.udn.com -

#20.播種和平祈禱會夏志誠:無人是曱甴無人是狗籲獨立調查尋真相

今日(26日)於中環遮打花園舉辦的「播種和平」玫瑰經祈禱會,由香港天主教正義和平委員會主辦,並由夏志誠輔理主教主禮,指「為香港人的平安, ... 於 www.hk01.com -

#21.[原创] 【強尼獻聲】拉丁語仿古音朗讀玫瑰經禱書七篇全

天主聖母瑪利亞,求妳現在和我們臨終時,為我們罪人祈求天主。亞孟。 ... 願光榮歸於父、及子、及聖神。起初如何,今日亦然,直到永遠。亞孟。 ... 萬福母后! 於 bbs.mountblade.com.cn -

#22.天主教經典教程:七苦玫瑰經及念法 - 每日頭條

而且在1942年5月28日,當教宗比約十二世在位時,羅馬聖赦院特頒大赦與全大赦給予誦念七苦玫瑰經的人。但我們應該承認,這個熱心敬禮,已經被大部分的教友 ... 於 kknews.cc -

#23.本館響應響應教宗馬拉松式誦念玫瑰經祈禱活動

他透過線上轉播帶領全球頌念天主教「玫瑰經」,期盼疫情早日結束,所有受疫情傷害的人能獲得心靈安慰。教宗並指出,盼聖母賜給全人類一種大家庭的歸屬 ... 於 www.taiwanembassy.org -

#24.CYA X UShine 玫瑰經(四) - Podtail

繼續UShine X CYA 基督青年行於玫瑰月Youtube 直播誦念玫瑰經同青年嘅分享活動今次誦念歡喜四端~今次有#慈青Iberia 同我哋見證分享~十月記得整番 ... 於 podtail.com -

#25.反泡泡原理-推薦/討論/評價在PTT、Dcard、IG整理一次看

... 乙醯丙酸、明串球菌、茴香酸鈉、甲基丙二醇、大馬士革玫瑰等➄防禦升級 ... 纖維直徑,能夠與肌膚緊密的貼合,創造高效率的封閉性經皮吸收效應, ... 於 kol.gotokeyword.com -

#26.玫瑰經唸法Download Leaflet

先教宗在第三章詳細地教導我們該怎樣默想和誦念。 只要我們虛心地照著做,很快便能在念玫瑰經時,把基督救贖奧蹟和祈禱意向合而為一 ... 於 www.eie.polyu.edu.hk -

#27.500信徒祈禱盼政府聽民意| 果靈聞庫

... 的聖母玫瑰月,香港天主教正義和平委員會昨午於中環遮打舉行「播種和平」玫瑰經祈禱會,約500名信徒參與誦念玫瑰經,為香港民主政制、社會、教會、年輕人及家庭祈禱。 於 collection.news -

#28.祈祷手册大全-玫瑰经念法-天主教图书中心

玫瑰经 念法(点击表内文字可显示相应经文):. 玫瑰经. “╋”意为诵“天主经、圣母经十遍、圣三光荣颂、法蒂玛圣母祷词”. 礼拜一、六, 礼拜二、五, 礼拜三、日, 礼拜四. 於 ccccn.org -

#29.玫瑰經默想、每日玫瑰經在PTT/mobile01評價與討論

在如何諗玫瑰經這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者MochaKo也提到自從收了自己的第一罐玫瑰霜之後, 真的開始對玫瑰霜愛不釋手~ 除了用量省好推勻,擦起來不悶之外, ... 於 bank.reviewiki.com -

#30.很多人不知道念玫瑰經的要訣,快看看吧

要念好玫瑰經,就必須是主動地、發自內心地願意去念,而非為了面子而念經。然後,通過默想各端奧跡,借聖母的轉禱,依聖神的指引,使自己的身、心、靈 ... 於 read01.com -

#31.玫瑰唸珠的英文怎麽說

玫瑰唸珠的英文:rosary beads 《玫瑰經》(正式名稱爲《聖母聖詠》),於十五世紀由聖座正式頒佈,是天主教徒用於敬禮聖母瑪利亞的禱文。由於玫瑰經是連串的禱文, ... 於 tw.insci.cn -

#32.卡洛‧阿庫蒂斯榮列真福品:為他人奉獻的光輝生命 - Vatican ...

因此,他創建了觸及各大洲的聖體奇跡線上展覽,他敬禮聖母,向兒童講授要理,勤念玫瑰經。瓦利尼樞機說:「祈禱和使命於是成了真福卡洛‧阿庫蒂斯傑出 ... 於 www.vaticannews.va -

#33.四旬期「抗逆思危」家庭玫瑰經祈禱運動| 鹽+光傳媒

我們亦呼籲各位每天與家人一起誦念玫瑰經,因為「一齊祈禱的家庭,常在一起」(The family prays together, stay together) 。 於 slmedia.org -

#34.慈幼會中華會省 會省慶典2008

... 邁向聖德」;由路德聖母至花地瑪聖母,再到默主哥耶,聖母在最紛亂的地方、時間,要信友以參與彌撒、告解、勤讀聖經、守齋及諗玫瑰經這五塊小石打敗邪惡的巨人。 於 www.sdb.org.hk -

#35.【藍色多瑙河紅土玫瑰經念珠項鍊】Amazon 新款天主教聖物 ...

你在找的【藍色多瑙河紅土玫瑰經念珠項鍊】Amazon 新款天主教聖物Catholic Rosary 藍色玻璃水晶 靈修就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供 ... 於 www.ruten.com.tw -

#36.2009 - we have come to ADORE him+++

熱愛唸玫瑰經、渴望成聖!!! ... 同時亦改變過往的諗法 ... 聖體出巡,活玫瑰串玫,三個活動,都令我很深刻,一來是因為一路上山,一路念玫瑰經,忘記 ... 於 adorehk.blogspot.com -

#37.為何每天必需誦唸玫瑰經? - 郭德剛福傳中心

我們的信、望、愛三德」。 但是,為那些每天參加彌撒的人來說,又如何呢? 於 guodegang.pixnet.net -

#38.玫瑰經 - 天主教主日福音反省

聖母蒙召升天; 聖母加冕為天地母后及世人的主保. 如何誦唸沒玫瑰經 首先要先熟讀各式玫瑰 ... 於 chinese.mycatholic.life -

#39.「御用癲婆」驚喜玩詭異獲讚趙希洛狂摑陳山聰面都紅晒

她既驚又喜:「可能大家鍾意我做某一類型嘅角色啦,但我都冇諗過竟然有咁多人留意我,呢啲評語每個演員都鍾意聽到,唯一擔心會被定型,之後被困喺某啲 ... 於 hd.stheadline.com -

#40.玫瑰经念法- 常用经文 - 天主教小助手

玫瑰经 念法古代修士每日有诵念50首圣咏之习惯。中世纪圣母敬礼流行,修士用以献给圣母,犹如壹串玫瑰花,故称玫瑰经。一般教友不谙(拉丁文)圣咏,遂以50次圣母经代替 ... 於 www.kenahan.com -

#41.喜樂的教師- 主業團 - Opus Dei

隨後,他便慢慢地頌諗“道路”691的經文:「在一切事上, 願至聖、至公、至愛 ... 領聖體、常辦修和聖事、閱讀福音及其他神修書籍,誦諗玫瑰經及默禱等。 於 opusdei.org -

#42.如何諗玫瑰經的推薦與評價,YOUTUBE - 疑難雜症萬事通

玫瑰經 每天至少念一串玫瑰經教宗方濟各提到玫瑰經祈禱,稱玫瑰經有抵抗邪惡及其同謀的戰鬥幅度,因此勉勵信友們每日念玫瑰經。 唸珠的起源《聖母聖詠》經俗稱:「玫瑰 ... 於 faq.mediatagtw.com -

#43.七苦聖母玫瑰經— — 七苦聖母會 - Medium

以開放和懺悔的心來念七苦聖母玫瑰經時,我們的罪可獲得天主寬恕,靈魂得免內疚和悔恨。七苦聖母玫瑰經會漸漸令我們內心深刻理解為甚麼犯罪,更給我們 ... 於 medium.com -

#44.玫瑰经全文_天主教圣经玫瑰经怎么念 - 三人行教育网

诵念玫瑰经的方法1、划十字圣号,手持念珠十字架念信经;2.手持念珠第一粒大珠念一遍天主经;3.分别手持念珠三粒小珠念三遍圣母经;4.手持念珠第二粒大珠念一遍圣三 ... 於 www.3rxing.org -

#45.《祈禱》 - 龐 玫瑰聖母九 敬禮@夢的日記簿

起初如何,今日亦然,直到永遠。亞孟。 1. 無玷貞女!玫瑰經之后!在這個信德淪亡,眾人遠離天主的時日, ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#46.不同類型的念珠

它包括一個十字架,然后是一個短的5顆珠子,用來念天珠經,三遍聖母經和一 ... 來計數聖母經,祈禱時默想一項玫瑰經奧跡,每隔一端有一個珠念天主經。 於 www.louisshen.com -

#47.Catholic - 玫瑰經唸法和經文 - 萬年小龜

念玫瑰經的方法1. 劃十字聖號,唸信經。 2. 唸一遍<天主經>。 3. 唸三遍<聖母經>。 4. 唸一遍<聖三光榮經>。 5. 唸第一端玫瑰經的奧蹟,續唸一. 於 anmorl.pixnet.net -

#48.方濟會花冠經簡介

所謂的玫瑰經,是用150粒珠子串成的環,來重複誦念天主經及聖母經,並在當中默想新約的奧蹟。如此,人就能以此方法,替代了舊約的150首聖詠;而救贖 ... 於 www.ofm.org.hk -

#49.極溫良的母親 - 寶血會伍季明紀念學校

透過禮儀年中的不同節期推行活動及禮儀,加深學生對天主教信仰的認識及加強校內宗教氣氛。 A. 開學禮儀. B. 學生自編信友禱文. C. 英文天主經/聖母經. D. 誦諗玫瑰經. 於 www.kmw.edu.hk -

#50.基督徒家庭,讀天主教小學?- Powered by Baby Kingdom!

天主教既禮儀、念聖母經等,同基督教確有衝突,教會一套學校一套,擔心 ... 但一讀六年,真係好困擾你的話,如不願意小朋友諗玫瑰經,就不要勉強讀, ... 於 m.edu-kingdom.com -

#51.中梵協議採訪後感 - 天主教平信徒

話還未說完,另一教友帶我到東閭一間祈禱所,那班年過七十的公公婆婆,風雨不改,每天在一間破屋內,頌諗玫瑰經,為中國教友祈禱,他們反過來安慰 ... 於 catholiclaity.net -

#52.玫瑰經

玫瑰經. 天主教信徒的一種祈禱方式。以念珠誦念玫瑰經文,是天主教歷來信眾間廣為流行的一種靈修祈禱。13世紀愛爾蘭的隱修士把根源於日課經中的150首《聖詠》分成3組, ... 於 nrch.culture.tw -

#53.怎樣祈禱才會work? - 自由講場- Baby Kingdom

天主教我自己有條玫瑰念珠,平時有空會攞出嚟念(聖號、天主經、聖母經、聖三光榮經),遂粒珠 ... 其實唸玫瑰经有什麼作用?玫瑰经跟祈禱有咩不同? 於 www.baby-kingdom.com -

#54.日課經iBreviarium - 玫瑰經每天至少念一串玫瑰經... | Facebook

玫瑰經 每天至少念一串玫瑰經教宗方濟各提到玫瑰經祈禱,稱玫瑰經有抵抗邪惡及其同謀的戰鬥幅度,因此勉勵信友們每日念玫瑰經。 於 www.facebook.com -

#55.玫瑰经

此名是比喻连串个祷文如玫瑰馨香,敬献於天主与圣母身前。 《玫瑰经》是从教会时晨祈祷中个150遍圣咏变化而来,平信徒们效仿修士诵念 ... 於 thereaderwiki.com -

#56.送親友最後一程:天主教的喪葬儀式 - 愛長照

親戚和教友們聚集在亡者靈前唱聖歌和禱告,誦念「天主經」、「聖母經」和「聖三榮經」後誦讀「玫瑰經」和「慈悲串經」。 天主教 (圖片來源:Photo by Tim Mossholder ... 於 www.ilong-termcare.com -

#57.玫瑰经颂念方法 - 天主教在线

玫瑰经 颂念方法. ... 第二端报端及颂念默想 念一篇天主经 念十篇圣母经并默想该端玫瑰经的奥迹 念一篇圣三光荣经 念一篇花地玛圣母祷词 於 www.ziliaozhan.org -

#58.如何更專注地誦唸玫瑰經?

所有基督徒也被召叫以內心的禱告方式,去獲得與主親近的經驗,並認出祂在我們生命裡的行動。我們比喻玫瑰經的祈禱如彈奏結他;當誦唸《天主經》、《聖母經》 ... 於 www.oclarim.com.mo -

#59.為何懺悔要向聖母唸玫瑰經- 天主教信仰交流 - 香港討論區

這個網站有講到玫瑰經既歷史同埋天主教教徒相信玫瑰經的功效。 ... 我想講懺悔同唸玫瑰經係分開的,,,, 即係無論諗經, 諗禱文,,, 同懺悔係無必然關係, 於 www.discuss.com.hk -

#60.聖母像出遊2011 - 聖德肋撒堂關社組

解散後,再從原路那邊回到正門,回到正祭。而關社組就是負責第二段︰由巴芬道到停車場(諗完玫瑰經)。 組員們懷着「偕同聖母,步武基督」的心情,參與 ... 於 socialconcerngroup.blogspot.com -

#61.48 小時為和平祈禱

在24日主日下午5時15分至下午6時30分,堂區粤語和英語團體一起,誦諗玫瑰經,祈禱及默想教宗為“2014世界和平日”所發的訊息。之後並誦唸晚禱。這項雙語進行的祈禱活動、 ... 於 www.sspeterandpaul.org.hk -

#62.玫瑰經@ 隱身巷弄的天堂 - 隨意窩

有關串(念)珠的來源,已因時間久遠而不可考,但可知的是並非某一宗教或某人發明的,有關天主教串珠的起源,有一說為:. 在教會發展初期,有一些在曠野中修行的隱修士們, ... 於 blog.xuite.net -

#63.天主教玫瑰經怎麼念? - 就問知識人

玫瑰經 怎麼念,天主教玫瑰經怎麼念? ... 1、劃十字聖號,手持念珠十字架念信經;. 2.手持念珠第一粒大珠念一遍天主經;. 3.分別手持念珠三粒小珠念三遍聖母 ... 於 www.doknow.pub -

#64.論盡神學之信仰faq

全大赦 · 閱讀聖經:若有需要,可由他人協助或借助視聽工具。 · 誦唸玫瑰經。 · 苦路善工。 · 參與聖週五「紀念救主苦難」的禮儀,並虔誠地朝拜及親吻苦像。 · 參與慣常在聖體 ... 於 www.theology.org.hk -

#65.玫瑰經

玫瑰唸珠通常有五十粒小珠子,十粒一組為一端,加上比較大的珠子表示每端的開始。 誦諗玫瑰經的好處. 沒有任何一個經文比玫瑰經更好,因為它包括了整個福音,默想耶穌一生 ... 於 koccmcc.org -

#66.聖人Saints 教堂名稱Church Name 建築年份Construction Year ...

加入行列中,他們沿途念誦玫瑰經及唱聖詩,由玫瑰堂經議事亭前地上主教堂,再落斜巷到南灣. 大馬路至西灣,轉上鮑公馬路登上西望洋到主教山小堂,聖體降福後,儀式便告 ... 於 content.macaotourism.gov.mo -

#67.質本潔來還潔去

都成為天主教的教義。 傳統以來,信眾藉誦諗玫瑰經敬禮聖母。 玫. 瑰的高潔,玫瑰的馨香,象徵聖母的芳表。 玫瑰聖母,質本潔來還潔去,開不完春柳春花. 滿畫樓。 於 cmartyrs.rcav.org -

#68.August | 2011 | St Bridget Chinese Catholic Church

當日早上九時開始至下午五時,節目包括唸玫瑰經,聖母遊行,多個關於聖母的講座及彌撒。當日費用是$12包括午餐及tee shirt一件。 於 home.stbridgetccc.com -

#69.玫瑰经- 维基百科,自由的百科全书

《玫瑰经》(拉丁語:Rosarium Virginis Mariae),于15世纪由聖座正式颁布,是天主教徒用於敬禮圣母玛利亚的禱文。“玫瑰经”一词来源于拉丁语“Rosarium”,意为“玫瑰 ... 於 zh.wikipedia.org -

#70.龐貝聖母的玫瑰經九日敬禮

神聖玫瑰經之后,請為我們祈求, 使我們堪當承受基督的恩許。 禱文: 啊,天主,祢的獨生子以祂的生命、死亡 ... 於 www.frpeterleung.com -

#71.庞贝圣母玫瑰经「求恩」九日敬礼 - 信德网

领:愿光荣归于父、及子、及圣神。 答:起初如何,今日亦然,直到永远。阿们。 请圣女加大利纳转祷经 ... 於 www.xinde.org -

#72.天主教常經文| holyfamilytaipei

聖號經. 因父,及子及聖神之名。亞孟/阿們。 In the name of Father, Son and Holy Spirit, Amen. 天主經(白話文) 我們的天父,願你的名受顯揚;願你的國來臨;願你的 ... 於 www.holyfamilytaipei.org -

#73.余振強紀念中學| Yu Chun Keung Memorial College

Events. 中四級羅敬業神父聖召分享 · 宗教大使聖母月中一玫瑰念珠製作活動 · 下學期公教老師泰澤祈禱聚會 · 聖母月頌念玫瑰經活動 · 教區青委Show Love Challe. 於 www.yckmc.edu.hk -

#74.Rosary - 歡迎光臨關西露德聖母朝聖地!

“誦念玫瑰經是基督徒默觀祈禱中,最美好、最值得讚揚的傳統之一。本質上要以寧靜、平和的節奏,慢慢地念,這. 樣念的人才能深入地默想主耶稣生命的奧蹟,像是透過與上 ... 於 lourdes.catholic.org.tw -

#75.為什麼要把一篇禱文重複誦唸多次?

常用祈禱如〈玫瑰經〉、〈慈悲串經〉,更要求祈禱者,重複誦唸一些規範禱文,如〈天主經〉,而教友亦習慣使用念珠作為工具幫忙,以保專心,使自己可以全心投入默想天主 ... 於 www.hce-jesus.com -

#76.玫瑰经怎么念 - 百度知道

念珠一圈:十颗珠子,一颗珠子;又是十颗珠子,一个颗珠子……一共五十颗连珠,四颗独珠子。 念玫瑰经,就是摸十字架,念宗徒信经一遍;摸到独珠的时候念天主经一遍;摸到三 ... 於 zhidao.baidu.com -

#77.慈母心 - 澳門文化中心

節目以歌舞劇形式,展示聖母瑪利亞於1917年在葡國花地瑪顯現的事蹟。藉著花地瑪聖母慈愛的叮嚀,喚醒世人對別人關愛的重要,須作和平的使者外,更以誦諗「玫瑰經」,這個 ... 於 www.ccm.gov.mo -

#78.七苦玫瑰經念珠-新人首單立減十元-2022年5月

去哪兒購買七苦玫瑰經念珠?當然來淘寶海外,淘寶當前有47件七苦玫瑰經念珠相關的商品在售。 在這些七苦玫瑰經念珠的風格有歐美、日韓、復古/宮廷和原創設計等多種, ... 於 world.taobao.com -

#79.聖瑪加利大堂- 615期堂區通訊by veronuu - Issuu

... 月」,堂區鼓勵教友勤唸玫瑰經,並按以下祈禱意向每日求聖母轉禱。 ... 晚頌諗玫瑰經,有時候,子女也會跟著諗一小段請聖母媽媽為我們祈求天主。 於 issuu.com -

#80.2015-05-01: 怎樣唸玫瑰經 - 花地瑪聖母堂

誦念玫瑰經的方法: 1. 劃十字聖號,唸信經。 2. 唸一遍<天主經>。 3. 唸三遍<聖母經>。 4. 唸一遍<聖三光榮經>。 5. 唸第一端玫瑰經的奧蹟,續 ... 於 www.fatimachurchmo.org -

#81.天主教“玫瑰經念珠” - 銀匠飾界

《玫瑰經》,於十五世紀由聖座正式頒布,是天主教徒用於敬禮聖母瑪利亞的禱文。「玫瑰經」一詞來源於拉丁語「Rosarium」,意為「玫瑰花冠」或「一束 ... 於 silversmith925.pixnet.net -

#82.今日聖言分享2021.04.15【見證】

筆者喜歡在上班及下班的途中,在巴士上趁着坐車的時間頌諗玫瑰經,但原來我有一個小習慣,就是喜歡將短短的玫瑰經諗珠藏在手掌中,不為旁人發覺,免得 ... 於 www.catholic-designers.com -

#83.UShine | Podcast on Spotify

繼續UShine X CYA 基督青年行於玫瑰月Youtube 直播誦念玫瑰經同青年嘅分享活動今次 ... 上莊,可能係唔少大學生嘅選擇你有冇諗過要上「天主教同學會」(Katso) 嘅莊呢? 於 open.spotify.com -

#84.School/Parish Activities - Ave Maria Garden

花藝完成後,我們每人還點起蠟燭, 在十字架及聖母像下,圍起了一個大型心心❤, 由義工們帶領一起念玫瑰經。 將自己開心啲、唔開心的,都一起交託給聖母傳達到上主 ... 於 www.avemariagarden.com -

#85.新山王安石詩千外儒全經: 신산왕안석시천 외 유학경전

謂予可告語,密以詩來諗。爛然辭滿紙,秋水濯新錦。賤貧欲救世,無寧猶拾瀋。 ... 《次韻答彥珍》手得封題手自開,壹篇美玉綴玫瑰。衆知圓媚難論報,自顧窮愁敢角才。 於 books.google.com.tw -

#86.玫瑰經念珠- 優惠推薦- 2022年6月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦玫瑰經念珠商品就在蝦皮購物!買玫瑰經念珠立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#87.【玫瑰月默想31天】第3天:念玫瑰經的好處之一 - SJCCM

勤念玫瑰經可以促進修德,增加善功,可以把愛世俗的心,變為愛天主的心。提高心志,向慕和追求天國,聖化靈魂。 凡不斷念玫瑰獻身於我(聖母)的人,決 ... 於 sjccm.com -

#88.輕鬆一刻 - 樂山樂水

我諗唔到天主想結婚定做神父。 ... 我:(暗笑)其實你仲有時間慢慢諗。 ... Posted in 靈修、輕鬆一刻、家庭、樂山樂水 | 已加上的標籤玫瑰經、雜項、 ... 於 mountainandwater.blog