圍牆設計實例的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭安齊寫的 不只哀悼:如果記憶有形狀 和林桂如,洪右真,余雅筑的 語言起步走:學前幼兒語言誘發活動書都 可以從中找到所需的評價。

另外網站樂土電視牆20款案例快收藏!樂土5大優點與注意事項不藏私分享也說明:樂土電視牆20款案例介紹,樂土不僅能防水透氣,也能應付台灣潮濕氣候所造成 ... 電視牆設計為主流,可以融入北歐風、無印風和現代風等各種居家風格。

這兩本書分別來自沃時文化有限公司 和心理所出版 。

國立暨南國際大學 國際文教與比較教育學系 鍾宜興、黃文定所指導 張嘉玲的 國際教育融入跨領域視訊教學之課程設計與實踐—自主學習之探究 (2020),提出圍牆設計實例關鍵因素是什麼,來自於國際視訊教學、跨領域教學、自主學習。

而第二篇論文銘傳大學 犯罪防治學系兩岸與犯罪防治碩士在職專班 黃富源、洪文玲所指導 蘇乙芯的 兒少網路性剝削防治網絡合作之研究 (2020),提出因為有 兒少保護、網路性剝削、性剝削防制的重點而找出了 圍牆設計實例的解答。

最後網站5款創意庭院圍牆,給你的庭院設計帶來靈感 - 人人焦點則補充:圍牆 ,除了能夠劃分空間隔斷人流保證庭院主人隱私安全,某些時候還可以 ... 在這裡分享12個別墅庭院設計實例,讓你掌握一些思路,給你來點設計靈感。

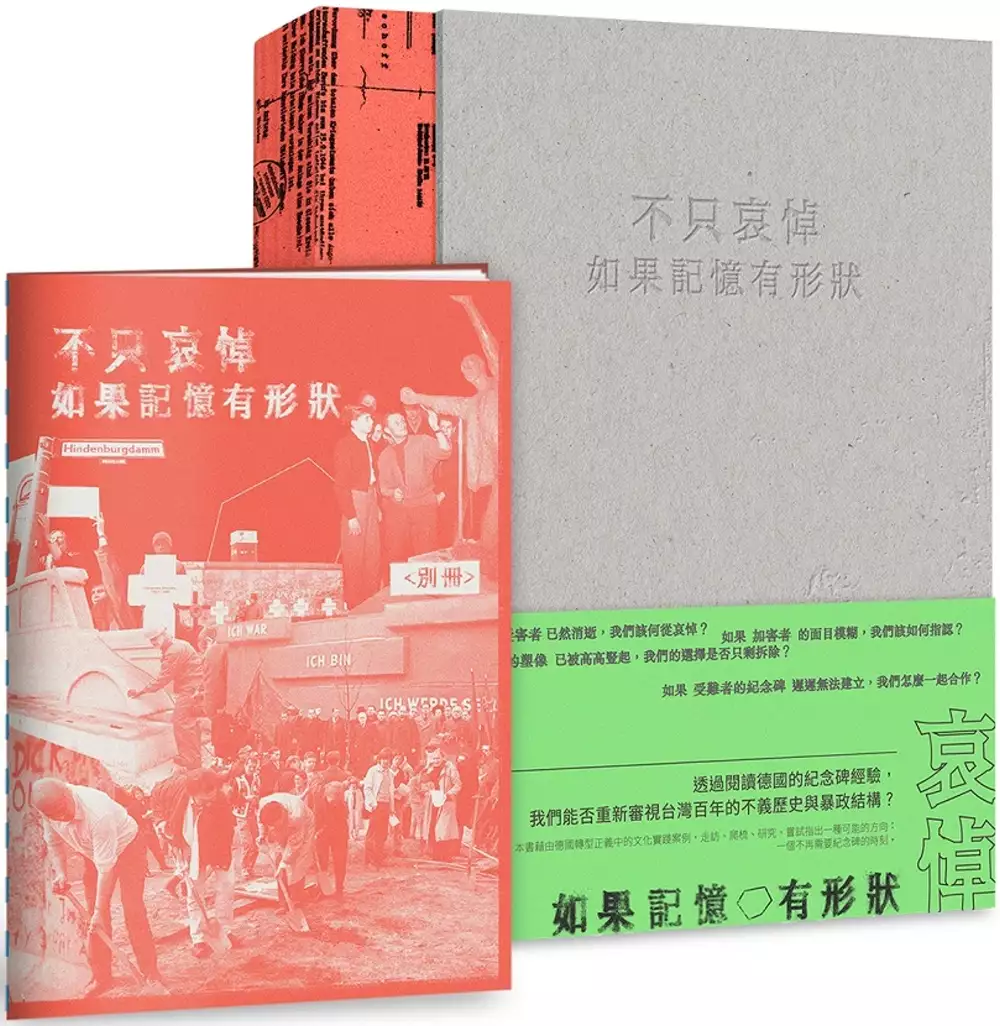

不只哀悼:如果記憶有形狀

為了解決圍牆設計實例 的問題,作者鄭安齊 這樣論述:

閱讀德國轉型正義的紀念史,重審台灣百年不義歷史與暴政結構。 如果暴政的受害者已然消逝,我們該何從哀悼? 如果加害者的面目模糊,我們該如何指認? 如果不義的塑像已被高高豎起,我們的選擇是否只剩拆除? 如果受難者的紀念碑遲遲無法建立,我們怎麼一起合作? 閱讀本書,重新審視台灣百年的不義歷史與暴政結構。藉由德國轉型正義中的文化實踐案例,作者走訪、爬梳、研究,嘗試指出一種可能的方向:一個不再需要紀念碑的時刻。 名人推薦 ──共同思索未來,跨領域推薦必讀── 前端傳媒台灣組主編何欣潔/作家吳音寧/TIDF台灣國際紀錄片影展策展人林木材/駐德自由記者林育立/中山社

會科學院助理教授林傳凱/中研院歐美所助研究員邵允鍾/轉角國際專欄作者阿潑(黃奕瀠)/作家馬翊航/不義遺址研究者張維修/C-LAB 策展人、前《藝術家》雜誌總編輯莊偉慈/新加坡電影節前策展人、台灣國際人權影展選片人郭敏容/政大台文所助理教授陳佩甄/東吳政治系教授陳俊宏/政大創新國際學院助理教授陳虹穎/同志諮詢熱線協會創會理事長、《台灣同運三十》作者喀飛/中研院民族所副研究員彭仁郁/工作傷害受害人協會專員、RCA員工關懷協會組織工作者賀光卍/中研院法律所研究員、台灣民間真相與和解促進會理事黃丞儀/台大城鄉所副教授黃舒楣/台灣文化法學會理事長、台灣文化政策研究學會理事廖凰玎/藝術家、台藝大雕塑學系助

理教授劉千瑋/中研院民族所助研究員劉文/策展人、東海美術系專任助理教授蔡明君/陽明交大人社系副教授蔡晏霖/鄭南榕的女兒、鄭南榕基金會董事鄭竹梅/前文化部長鄭麗君/劇作家、大慕影藝內容總監簡莉穎/《毋甘願的電影史》作者蘇致亨/北藝大助理教授、作家顧玉玲/策展人、南藝大藝創所副教授龔卓軍 推薦文 鄭麗君,前文化部長── 我一直相信,轉型正義工作除了是法制工作、政治工作之外,更必須是一個文化反思運動,才有可能藉由重新面對歷史記憶,重建正義觀,讓整個社會的民主脫胎換骨。《不只哀悼——如果記憶有形狀》為我們指出,人如何可能通過藝術與文化的實踐,不斷與遺忘搏鬥,又會在其中遭遇什麼挫折,對轉型正

義之路從來顛簸的台灣而言,宛如一種「堅持到底」的召喚與提醒。 何欣潔,前端傳媒台灣組主編── 從各種意義、各種尺度上看來,現在都是最適合閱讀《不只哀悼,如果記憶有形狀》的時刻:台灣史上首度官方設立的「促進轉型正義委員會」將在2022年5月底退場,留下諸多未竟之業;國際戰雲密佈,俄烏戰爭迄今未歇。隨著「冷戰」重返人間,威權的陰影也再度籠罩世界各角落。盤整人類對抗威權的記憶,我們不只需要文字,更要讓記憶長出形狀,變得看得見、觸得著、得以身在其中,長出全新的思想與行動的力氣。 黃舒楣,台大建築與城鄉研究所副教授── 近年BLM運動影響跨界,曾推倒邱吉爾雕像而引發爭議。然而紀念碑、

銅像相關的記憶政治絕非新聞。鄭安齊這本細緻的考察研究,以德國歷史脈絡為主的探索,呈現了紀念碑在19世紀之逐漸增加,如何有效地協助建立了國家和人民之間的認同關係,透過物質及特定藝術形式,象徵物如何具體化記憶敘事,間接促成了政治的美學化,維繫政權更迭存續正當性相關的歷史敘事之延續或斷裂。所謂「過去」不一定很遙遠,如此書清楚指出,1951年,戰後西德首座紀念碑,與其說是追憶不過三年前之「過往」,更像當時呼應冷戰進行中的物質主張。 這本書即時出版,可讓難以自外於「記憶安全(mnemonic security)」、記憶武器化的華語圈讀者們提供很好的參照,畢竟不論是興建紀念計畫或重訪舊廟堂,人們的熱情

表達或冷漠忽略,都直接或間接地回饋了公共記憶的「形狀」如何存續。 顧玉玲,北藝大助理教授,作家── 記憶是多重且流動的,紀念卻不免壟斷、排他。本書以詳盡的歷史考查,搭配具體影像,並設計生動的圖表,呈現德國記憶工程的文化實踐與實驗,進一步追問:由下而上的紀念協商是可能的嗎?對於當下的台灣特別受用。以碑為鑑,民主化是永遠的現在進行式。 邵允鍾,中研院歐美所助研究員── 紀念碑的創作作為一種介入記憶政治的藝術行動,背後複雜的辯證在本書獲得淋漓盡致的討論。作者積累多年的研究成果一次呈現,除了知識含金量極高,書中針對具體個案的評論也往往蘊含深刻洞見,為德國的轉型正義提供了獨特而珍

貴的觀察視角。 張維修,不義遺址研究者── 紀念碑是權力鬥爭的結晶,在空間中傳達意志、記憶與價值,它們從來都不中性,而紀念碑是目的,還是達成目的的手段,不妨從本書爬梳紀念碑如何形塑共同體的德國歷史經驗,民主與極權、甚至納粹如何利用紀念碑來治理國家。 喀飛,台灣同志諮詢熱線協會創會理事長、《台灣同運三十》作者── 對抗遺忘,才能讓迫害的歷史不會一再上演。德國透過紀念碑/紀念標誌面對記憶、回應受迫害者的經驗、反省歷史。其中包括了戰後半世紀1993年才開始倡議、2008年揭幕的「納粹時期受迫害同志紀念碑」。 《不只哀悼──如果記憶有形狀》深入各紀念碑/紀念物建立過程的權力角力

和辯證、民間意見進入決策歷程,讓人看到德國社會投注於平反和修復的豐富論述與經驗。對於近年高喊「轉型正義」、最常被關注的仍僅是政治犯平反的台灣,如何指認、平反白色恐怖期間同志遭遇的迫害,本書有相當的啟發意義。 賀光卍,工作傷害受害人協會專員、RCA員工關懷協會組織工作者── 正如同在台灣30年的工傷/殤運動中,工傷者與亡者家屬企圖用工殤碑,來重省、尊重、提醒壓迫歷史的存在,讓傷痛與怨恨推動社會朝向和諧共存前進。透過此書,讓我們參照與梳理受難者的紀念模式,並提醒我們持續由下而上的實踐,才能避免階級壓迫的記憶被遺忘。 林木材,TIDF台灣國際紀錄片影展策展人── 作者以強烈的觀察

意識,從東西德合併前後,以紀念碑、紀念館、歷史遺址、藝術機構等為主體,探索暗藏其中的歷史故事與創傷痕跡,成為一扇我們思考轉型正義的重要明鏡。 莊偉慈,C-LAB 策展人、前《藝術家》雜誌總編輯── 紀念碑所代表的意義,遠超過造形所能揭示的內容,而人們多半很難一眼看穿背後錯綜複雜的歷史脈絡。 鄭安齊透過深入的研究與書寫實踐,帶著讀者從不同角度理解紀念碑的設立,如何重構人們的記憶。特別是這些被建構出來的文化記憶,多半具有受調控或被簡化的疑慮。雖然紀念碑總被視為一個能填充歷史記憶的憑弔之所,但鄭安齊的文字也提醒我們:紀念碑的出現並非轉型正義工作的終點,相反地,在揭幕的那一刻,相關歷史事

件的處理工作,才正要開始。 陳佩甄,政治大學台文所助理教授── 此書基於台德間的參照與「紀念的形式」探討歷史轉型,並不以單一國族論述、範式化的形式為準則,而是呈現有機連動的語言、藝術、性別、情感如何塑造出紀念的形狀。以紀念為引,此書細緻地重讀20世紀德國重要的歷史事件,將已知的資訊作為記憶之線,編織出未知的心靈之所。 劉文,中央研究院民族所助研究員── 如何「哀悼」威權的記憶並不只是一個歷史的問題,而是當代民主政治的核心議題。在戰爭持續燃燒的歐陸,這片必須處理同時納粹與蘇聯共產壓迫的現場,紀念碑並非單一敘事的傳承,更是錯綜復雜的創傷生命的延續。 陳虹穎,政治大學創新國

際學院助理教授── 作者透過本書,提供都市、景觀、建築、政治、社會與藝術文化愛好者,一場生動的德國紀念地景的紙上走讀。透過他深入淺出的梳理,讀者將能一同思考:紀念碑/物如何書寫東西德從對立激化到統一的歷史?紀念碑/物的空間設計與物質化,如何為(創傷)歷史提供索引?甚至,紀念碑/物的生產或取消,如何反映德國社會為「轉型正義」求解的民主化過程? 蔡晏霖,陽明交大人社系副教授── 多年前,我還沒在街頭認識本書作者鄭安齊,就已經先認識他以藝術介入社會的精彩作品。多年後,我讀了《不只哀悼》,更驚豔於安齊能將德國社會透過藝術「處理歷史」的複雜歷史,梳理得如此清晰有力。原來,為轉型正義賦形的過

程,即便在德國也一路崎嶇。本書有脈絡、有方法,更有反思,值得每一位關心轉型正義的台灣讀者借鏡。 蔡明君,策展人、東海大學美術系專任助理教授── 我的台灣啟蒙,來得非常晚,那是在27歲隻身到國外求學後,透過許多對話與觀察感受到文化衝擊,且很大一部分是對自己的文化。期間去到德國旅行的經驗更是帶來巨大的震撼,當時參觀紀念碑與博物館,讓我想進一步探索台灣做了些什麼。在序言最後,作者掠美紀念碑藝術家約亨.蓋茨的概念說到:「願我輩會是最後一個需要研究這樣事務的世代[...]。當社會自集體至個人,都能常對歷史持警醒態度,並將公益實踐於現世之時,那就再也不需要任何的紀念碑了。」 本書從歷史發展、

案例分析來到當代討論,細膩整理出這些文化工程與歷史、政治、生活以及藝術創作者之間的複雜關係,每個篇章都發人省思,提醒作為藝術文化工作者的我們,在轉型正義與人權議題上擔負著開啟更多對話的角色,需一起繼續努力,朝向不需要紀念碑的那一日前行。

國際教育融入跨領域視訊教學之課程設計與實踐—自主學習之探究

為了解決圍牆設計實例 的問題,作者張嘉玲 這樣論述:

本研究探討教師以並列式跨領域課程方案,依經濟、社會和環境等三個面向進行跨領域國際視訊教學,其研究目的包含建構國際教育融入跨領域視訊教學之課程方案、分析學生國際視訊教學之自主學習歷程表現和國際視訊教學之教師反思後之改善策略。最後依研究結果,提出對國際教育融入跨領域視訊教學之課程方案設計面向、教學改善策略以 及師生自主教學策略,作為教師未來課程設計與精進教學之參考。依課程方案設計面向,研究者透過教學實踐與分析,歸納出以課程方案分析、跨領域國際視訊教學發展分析和教師教學專業成長等三個面向作為教師進行跨領域教學專業發展指引。課程方案修正時應考量教學目標層次及所要採用之跨領域課程設計和課程發展模式,也

應考量視訊學習時影響自主學習與教學思維策略的因素。教師亦可同時參加國內外研討會來擴充課程發展與教學的新知。本質性研究所運用的方法依序為「視訊交流前的準備工作」、「視訊時的教學歷程」和「視訊後的教學回饋與修正」等步驟,以上可作為啟發一種學生探索國際文化學習興趣的鷹架方式。教師應以學生學習成就動機作為評量目標並以發展自主學習策略為焦點促進學生優良表現。本研究以Zimmerman自主學習模式作為自主學習的研究架構,嵌入學習應用階段來探討與自主學習相關的方式。在學習規劃階段,學生透過「任務分析」和「自我動機信念與價值」的型式提升國際文化學習意識。在學習表現階段,學生透過「自我控制」和「自我觀察」型式強

化學習時間管理與調節鷹架學習輔助的效能。在學習反思階段,學生透過「自我判斷」與「自我反應」型式精進語言能力和培養思維策略。最後,在學習應用階段,學生能夠參與微型自主學習的活動。時間管理、自我評量以及提問有助於促進自主學習的認知,形塑長期的學習素養。

語言起步走:學前幼兒語言誘發活動書

為了解決圍牆設計實例 的問題,作者林桂如,洪右真,余雅筑 這樣論述:

為了想讓嬰幼兒了解話語,大人們總不假思索地切換成較簡單的句子、較誇張的語調、使用疊字詞、較多重複、伴隨較誇張表情動作等的「幼兒導向式語言」和孩子互動。事實上,如欲將幼兒導向式語言作為有效誘發幼兒語言發展的媒介,仍宜謹慎、客觀了解其特徵與影響,方能引導孩子展現適齡的語言能力! 本書主要由語言學與特殊教育學的角度出發,並集結國內實務經驗豐厚的聽覺口語教學團隊進行活動設計,期待能幫助讀者藉由敏察幼兒的學習需求,學習在有意義的情境中運用幼兒導向式語言,幫助孩子的語言邁開步伐起步走,走得平順又踏實!

兒少網路性剝削防治網絡合作之研究

為了解決圍牆設計實例 的問題,作者蘇乙芯 這樣論述:

當兒少面臨網路性剝削議題時,依現行的兒童及少年性剝削保護機制立即啟動,同時進入檢警調查、社工評估及教育輔導,期待藉由多管齊下的方式,減緩網路性剝削事件對兒少身心衝擊,因此,本研究探討兒少網路性剝削防治機制中,所遭遇的問題及困境,瞭解各領域網絡人員之角色、網絡合作平台發展以及未來合作的期許。本研究以質性研究方式,對兒少網路性剝削防治網絡人員,進行深入訪談並加以歸納分析訪談之內容。本研究的目的為:一、瞭解當前實務工作者在兒童及少年網路性剝削被害人保護及犯罪預防工作中之角色。二、探討在兒童及少年網路性剝削保護工作中網絡人員合作平台發展。三、實務工作者對網絡合作的期許,並對未來相關政策法規提出建議。

本研究採用滾雪球取樣,訪談基隆市兒少網路性剝削之實務工作者 7 人,探討網絡合作之情形及其現象。研究發現為:兒少網路性剝削防治網絡合作之困難有三大,即法制困難、配合困難與統整困難;兒少網路性剝削防治網絡合作,有其時間脈絡,即接觸階段、衝突階段、整合階段。最後,本研究結論,雖然「兒少網路性剝削案件」幾乎可說是防不勝防,防治重點首在網絡合作,爰針對法制面、政策面及宣導面之提出四階段網絡合作策略建議,包括修改相關法令、處罰連續犯,以防再犯、明確法制規範;成立跨單位聯合專案小組、防堵惡意散播者、主管機關與司法檢調單位建立聯繫機制事先預防;在宣導方面,本研究建議,應全面由學校紮根,宣導兒少注意以「愛」為

名之誘騙手段、結合媒體擴大宣導,使兒少性剝削求助方式深植人心等。

圍牆設計實例的網路口碑排行榜

-

#1.外牆包板怎麼做?ALC板用在屋突設計的優勢說給你聽!

為了讓建築物看起來更有質感,許多設計師都會運用外牆包板的方式,來提升建築藝術的美感,像是帷幕設計、屋突設計就是較常見的例子。在窗邊、陽台的部分 ... 於 www.catain.com.tw -

#2.别墅围墙怎么做?看看这里 - BiliBili

农村自建房建房小知识别墅 设计 别墅 围墙 住宅公园. 虽然看似普通的 围墙 建造,却一点也不普通,结果真 ... 别墅庭院花园 围墙 景墙 设计 案例分享. 於 www.bilibili.com -

#3.樂土電視牆20款案例快收藏!樂土5大優點與注意事項不藏私分享

樂土電視牆20款案例介紹,樂土不僅能防水透氣,也能應付台灣潮濕氣候所造成 ... 電視牆設計為主流,可以融入北歐風、無印風和現代風等各種居家風格。 於 www.searchome.net -

#4.5款創意庭院圍牆,給你的庭院設計帶來靈感 - 人人焦點

圍牆 ,除了能夠劃分空間隔斷人流保證庭院主人隱私安全,某些時候還可以 ... 在這裡分享12個別墅庭院設計實例,讓你掌握一些思路,給你來點設計靈感。 於 ppfocus.com -

#5.别墅围墙设计-竹篱围墙设计案例赏析 - 花瓣

别墅围墙设计-竹篱围墙设计案例赏析. 采集10喜欢1评论. 查看来源yuanlin8.com · Leon_李四郎从榆城古風. 转采于2016-04-28 14:38:03. 别墅围墙设计-竹篱围墙设计案例 ... 於 huaban.com -

#6.自地自建外觀建築毫無頭緒?精選18 間多元風格獨棟別墅 - 鉅亨

自地自建精選實例TOP3 ... 設計團隊從買地、建築到室內設計皆參與其中,建築規劃以高牆設計確保未來住家附近興建大樓時 ... 透天老屋翻新精選實例TOP3. 於 news.cnyes.com -

#7.陶磚、花格磚、景觀造園::產品介紹::百歲磚 - 必百盛建材-圍牆磚

上傳Line@(ID:@sor8557a),我們將會報價給你。謝謝! 【參考案例】想看施工概況--案例說明請按此連結. 於 megaton.smartweb.tw -

#8.旺宅設計實例集 - 第 94 頁 - Google 圖書結果

我們回過頭來看看此設計方案:方這 1. ... 做一間很小的書樓梯間寬 2.2 米已經足夠;如果要求再寬,如果作圍牆,外大門亦要開在正向 【旺宅設計實例集】 94. 於 books.google.com.tw -

#9.園林景觀施工圖設計實例圖解:景觀建築及小品工程 - 博客來

本書主要講解園林景觀工程設計中的景觀建築包括景亭、景廊、景橋、景牆、景觀小品、假山和疊石的設計,取材於編者參與的實際設計工程中已按照施工圖完成的專案,同時符合 ... 於 www.books.com.tw -

#10.20 个農舍戶外圍牆点子 - Pinterest

2019-10-28 - 在Pinterest 上探索fangyu liang 的图板“農舍戶外圍牆”。 ... 獨棟厝的外觀設計:8 種讓人好想登門造訪的美麗實例| homify ... 於 www.pinterest.com -

#11.SketchUp數位造景設計大師 - 蝦皮購物

公園、庭院、圍牆、座椅、照明……造景物件設計實例。 ... 在閱讀同時腦海中就出現設計圖*特別收錄SketchUp中文官方論壇設計師作品賞析,設計靈感激盪火花! 於 shopee.tw -

#12.鐵皮屋設計– ma5non

1 鐵皮屋設計1.1 老屋改造:鐵皮屋改造成大地色現代獨棟住宅| 歸化1.2 錫屋施工細節, ... 周圍沒有圍牆,價格約為每坪3000-7000美元,而有圍牆和每坪鐵的金屬房屋… 於 ma5non.mahmoud-hassouna.com -

#13.超越圍牆的「校園公共美學教育場」 臺灣校園美感環境再造 ...

這次國際文件展定名為「教育!未來﹖Education!Future?」,將介紹國內外學校的設計理念與案例手法,剖析各國政府單位與校方如何創造環境教育 ... 於 n.yam.com -

#14.花园庭院围墙设计,这样真的好看 - 手机搜狐网

围墙 ——一个在庭院设计中被大家忽视的设计元素,围墙是一个很值得开发的设计处女地,今天为大家带来了几款好看的围墙设计案例,让你从此可以尽情的围墙 ... 於 m.sohu.com -

#15.外牆設計盤點這六大風格

但是台灣屬於濕熱的海島型氣候,這樣的外牆設計必須選擇防水、耐候的建材,否則會造成外牆髒汙、壁癌等等問題! 圖例中房屋採用石頭漆,仿石塗料表面增加 ... 於 www.touchcoating.com -

#16.46種漂亮的庭院圍牆案例,讓你家小院與眾不同

對於很多人來說,庭院圍牆的主要功能是防護,只注重其實用性。但是庭院圍牆,是別人看的最多的地方, 用心設計過的圍牆會令人賞心悅目。 於 www.gushiciku.cn -

#17.園林景觀施工圖設計實例圖解:景觀建築及小品工程

本書主要講解園林景觀工程設計中的景觀建築包括景亭、景廊、景橋、景牆、景觀小品、假山和疊石的設計,取材於編者參與的實際設計工程中已按照施工圖完成的 ... 於 www.cite.com.my -

#18.郊區別墅: 14 個有柵欄或圍牆的美好家園 - Homify

為別墅增設柵欄或圍牆的話,要注意到整體的和諧度,不然反而會破壞了房子本身的美感。如果目前還毫無頭緒的話,這14 個實例可以提供你不同的設計點子! 於 www.homify.tw -

#19.30款现代简约风格围墙案例做法,好看又实用,做院子就选它

今天就为您分享30款现代简约风格的围墙案例做法,供您在做院子的时候参考! 喜欢开敞式的庭院空间,我们可以选择这种格栅围墙。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#20.資優教育與課程設計模式 - 第 163 頁 - Google 圖書結果

課程規劃和設計實例 6:火柴棒幾何學兒童興趣中心主題研究∼科展製作:數數牙籤組合中 ... 教師可依照課程需求帶領學生走訪「臺大數學步道」、「中正紀念堂圍牆的造形與 ... 於 books.google.com.tw -

#21.別墅庭園景觀: 19 種不同風格的參考實例! | homify

比起水泥或者是金屬的圍牆,利用木頭打造而成的格柵圍籬不僅可愛美觀,還非常實用。利用格子的形狀可以垂掛喜歡的植物盆栽,讓綠意成為最佳的裝飾品。 綠色大草坪: 整齊不 ... 於 today.line.me -

#22.80款· 景觀圍牆創意設計 - 今天頭條

運用金屬、玻璃、鏡子等復合材料在加上燈光以及柔美線條的造型,打造出來的圍牆,給人一種科技感的夢幻。 於 twgreatdaily.com -

#23.善用社區資源發展地方特色-高雄市的學校圍牆風貌

加上國外有實例可供觀摩參考,於是教育部四年前執行「友善校園」擴充計畫時,便將學校圍牆改建列為其中一項。 前金國小圍牆旁規劃成為賞蝶步道. 於 communitytaiwan.moc.gov.tw -

#24.格柵設計 - Sklep Lots of pots

設計實例 一:入口等候區的格柵天花Hi+Design/ ecture. 【實木格柵8大設計】格柵牆、天花板、屏風、門片、玄關格柵,創造獨特的住宅質感還在煩惱實木格 ... 於 lotsofpots.pl -

#25.【愛書網】9787111593607 園林景觀施工圖設計實例圖解景觀 ...

【愛書網】9787111593607 園林景觀施工圖設計實例圖解景觀建築及小品工程簡體書 ... 第四節景亭案例設計流程圖解及施工圖解18 ... 第三節圍牆案例構造與施工圖解139 於 www.ruten.com.tw -

#26.圍牆景牆-景觀設計細部圖示-4- TAAZE 讀冊生活

圍牆 景牆-景觀設計細部圖示-4. 江蘇人民出版社. 9787214085207. ... 裝飾裝修工程工程量計算與定額應用實例導讀-贈送50元免費學習卡. 優惠價:108元. 於 www.taaze.tw -

#27.圍牆設計 - Oh Lily!

砖砌围墙设计,用造型和工艺照亮庭院的艺术之美. 幾乎所有重要的建築材料都可以作為圍牆建造的材料:木材、石材、磚、 ...無圍牆創意 ... 於 gt.ohlily-ws.co.uk -

#28.耐震節能綠建築實例~住的「舒適」,回家像「度假」 ! @ 耐震 ...

(4)白華之防止使用乾式施工之隔間牆為最有效之方法,其材料有石膏板、矽酸鈣板等,能防止白華。 (5)半地下室:外加通風設計,亦可達到防潮效果。 (6)室內 ... 於 greenhouse01.pixnet.net -

#29.再現水資源自主循環桃花源 - 臺北市首座

國立台北科技大學設計學院_設計研究所博士班. 專長領域 ... 工法的應用實例,在里民的日常生 ... 現利用原有高壓磚鋪面所拆除下來的高壓磚材料堆疊製成的圍牆,. 於 www-ws.gov.taipei -

#30.城鎮風貌案例分析與運用 - 屏東縣政府

景觀工程實例探討 ... 舊有圍牆部份打除改為綠籬案例-松山機場) ... 是否設置欄杆及高度應由設計者依設置目的引導. 使用者之行為,不能因害怕國賠而處處廣設欄杆. 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#31.84學年第一學期景觀設計一習作三

(圍牆、籬笆等介質); 設計元素安排、材料運用與造型能力。 三、案例報告:. 一組兩個案例,中外案例各一,為已完成設計之現有庭園設計實例,庭園之基地條件及設計之 ... 於 scholar.fju.edu.tw -

#32.圍牆圍欄設計 - 淘寶

當然來淘寶海外,淘寶當前有193件圍牆圍欄設計相關的商品在售。 ... 官網正版園林景觀施工圖設計實例圖解景觀建築及小品工程朱燕輝亭廊橋材料構造做法圍牆圍欄欄杆假山 ... 於 world.taobao.com -

#33.圍牆格柵設計

主桿厚度:mm. 比較右手邊以及左手邊的天花板,我們可以發現在這個實例中,格柵天花在營造視覺延伸感的同時,更是把外露的管線巧妙地隱藏起來。. , · 圍牆 ... 於 ubevym.eadcinmobiliaria.es -

#34.花园设计不会做围墙?50款庭院装饰景观墙送给你 - 网易

围墙 ——一个在庭院设计中被大家忽视的设计元素,围墙是一个很值得开发的设计处女地,今天小谍为大家带来了50款好看的围墙设计案例,让你从此可以尽情的 ... 於 www.163.com -

#35.8款室內背景牆設計教學,住宅與商空皆可通用!

像是之前介紹過的【2020年度代表室內色彩搭配分享】,裡面的案例牆面配色都是採用這種大面油漆色牆的設計手法,簡約又有質感。 選用大面積的淺色背景牆會 ... 於 www.junpindesign.com -

#36.私家庭院設計——小院圍牆設計,不同的形式不同的味道!

用心 設計 過的 圍牆 會令人賞心悅目路過庭院的人都會駐足觀望若是你家有個小院你怎麼讓 圍牆 變得與眾不同呢?別墅園林花園 設計 庭院景觀花園 設計 材料、 ... 於 www.youtube.com -

#37.門.圍牆.通道.車庫 - 歡迎光臨!台北建築書店

本書介紹的門、圍牆、通道的內容基本上是按照日式、西式風格進行了大致的劃分後編輯而成的,但仍有許多難以明確歸類的實例。本書只是以普通住宅為中心進行介紹。通道設計 ... 於 www.desinia.tw -

#38.鐵門設計2023

在台灣可能大家能決定前門樣式的機會比較少,但我們還是整理了10種各有特色的大門設計實例,供讀者參考。. 有清新現代的日系風格,樸實台式鄉村風, ... 於 zuckk.online -

#39.綠建築規劃設計技術彙編之研究 - 內政部

實例 :. 1. 在國外的生態改善工程上,許多過去使用水泥磚塊為材料的圍牆,現在都已改造成以自然. 石塊與泥土乾砌而成生態矮牆,讓地衣、花草透過石頭縫隙中的泥土長滿 ... 於 ws.moi.gov.tw -

#40.植生綠牆型態與適用性之研究 - 南華大學

6. 室內案例特別注意光線補充及植物耐暗、馴化適應性。 7. 施工工程包商必須對所設計採用的結構系統、模組資材熟練,或. 有受過組裝訓練, ... 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#41.圍牆設計的評價費用和推薦,PINTEREST、FACEBOOK

围墙设计 :在快速发展的居住区景观建设过程中,围墙作为分隔装饰内外环境的实用性景观元素,逐渐受到人们的重视,如何在功能性和艺术性都具备的前提下,将围墙设计融入 ... 於 learning.mediatagtw.com -

#42.45款庭院圍牆,完美你的庭院邊界 - 每日頭條

建造圍牆的材料有:木材、石材、磚、混凝土、金屬、玻璃等,甚至還有綠植。而設計師又充分利用這些材料,將造型創意發揮到了極致。 庭院設計|無 ... 於 kknews.cc -

#43.住家圍牆設計

今日推薦景觀風水之庭院圍牆設計圍牆不僅能反映住宅的風貌和姿容先說一下我家住 ... 的家跟圍牆更為和諧不突兀你可以參考這22 種設計住宅圍牆設計圍牆設計實例圍牆設計 ... 於 ns3.yildirimkimya.com -

#44.超越圍牆的「校園公共美學教育場」臺灣校園美感環境再造運動 ...

... 案例文件展』所涉及包括「環境生態」、「對話學習角落」、「人文歷史空間營造」、「學校與社區共構場域」等等規劃設計實例及教育配套課程之外, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#45.50種圍牆做法案例帶你玩轉花園圍牆 - 壹讀

今天頂哥就為你精心挑選收集了50種漂亮的花園圍牆做法案例,為你的花園圍牆設計提供靈感創意,讓你不再煩惱,喜歡的趕緊點讚收藏吧! 於 read01.com -

#46.住宅圍牆設計2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產討論 ...

一處設計完美的圍牆,可以提高整個庭院的品味~-庭院圍牆設計-建造圍牆的時候,要兼顧美觀、實用, ... 住宅.民宿.農舍宜蘭.台中.花蓮.建築設計實例... | 圍牆設計實例. 於 home.gotokeyword.com -

#47.30款現代簡約風格圍牆案例做法,好看又實用,做院子就選它

一個院子,從外面看,能否讓人第一眼就被吸引,想要進去參觀一下,關鍵就在圍牆的設計。好看的圍牆總是能吸引更多人的目光。今天就為您分享30款現代 ... 於 inf.news -

#48.基地保水指標設計與案例Topic 8 - 朝陽科技大學

*1980台南資料為設計雨水下水道時之預估基準值,2000台南及台北資料為實測值 ... 日本的校園生態貯集設計實例 ... 面、擋土牆、圍牆而設,以免失去. 滲透之功效。 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#49.2023 鐵門設計

... 比較少,但我們還是整理了10種各有特色的大門設計實例,供讀者參考。 ... 需求,開合邊最重要的是,用的長久工廠的鐵門,抿石子圍牆噴塗亞仿石 ... 於 videolr.online -

#50.建築外殼節能設計與案例

從建材生產到建築物規劃設計、施工、使用、管理及 ... 利用外牆與窗戶隔熱措施,防止夏天日射熱進入室內. 2.防止冬季熱損失 ... 無機發泡磚施工實例 ... 於 www.ecct.org.tw -

#51.臺灣的學校建築 - 第 258 頁 - Google 圖書結果

新穎的花壇,以中國的「八卦」作造形設計,頗富「新」意。 ... 水不轉人轉」,或以局部改變方式為之;變化效果,有如杜甫詩云:「天上浮雲如白衣,斯須變幻為蒼狗」設計實例, ... 於 books.google.com.tw -

#52.我的世界现代围墙设计- 搜狗图片搜索

我的世界; 围墙; 别墅; 教程; 建造; 现代; 建筑; 大全; 现代建筑; 设计; 建筑效果图; 建筑教程; 室内设计; 中世纪; 图文; 古代建筑; 罗马风建筑; 小房子 ... 於 pic.sogou.com -

#53.圍牆設計實例

圍牆設計實例. 學士後中醫dcard; 住宅; 公司; 景觀設計; 施工案例; 鍛鐵扶手系列; 鍛造採光罩 ... 於 videos-prikol.ru -

#54.圍籬•大門•玄關設計&製作:重新打造我家的門面 - 三民網路書店

以及如何發揮創意巧思,使用拼貼磚塊打造外牆?接著看迎賓小徑與露台設計實例,如何有效運用磚塊與磁磚的圖案,搭配成迎接客人來訪的步道? 於 www.sanmin.com.tw -

#55.2023 鐵門設計

在台灣可能大家能決定前門樣式的機會比較少,但我們還是整理了10種各有特色的大門設計實例,供讀者參考。. 有清新現代的日系風格,樸實台式鄉村風,注重低調隱私,以及 ... 於 shopingg.online -

#56.認識無圍牆 - 博士門股份有限公司

無圍牆創意室內裝修設計股份有限公司前身為全球文物科技股份有限公司Artsave Inc. 業務範圍以博物館文物控濕、文物整飭及安全包裝、搬遷等業務為主。 於 www.bossmen.com -

#57.圍牆設計

花式围墙设计,美了整体!|现代|庭院|外立面|幕墙|玻璃砖_网。 2019最新围墙装修效果图大全围墙装修设计图大全- 叶子 ... 於 hn.proteanadvanced.co.uk -

#58.封閉平臺- 维基百科,自由的百科全书

封閉平臺(closed platform),或稱圍牆花園(walled garden),是指一種軟體系統,其中的電信業者 ... 圍牆花園的一些例子如下:. 亞馬遜的電子書閱讀器Kindle。 於 zh.wikipedia.org -

#59.預鑄圍牆板施工實例 - 利興水泥製品有限公司

利興水泥製品股份有限公司之預鑄圍牆板堅固牢靠,若各位客戶有施工需求,我們也非常願意協助 ... 以下提供本公司圍牆板設計圖供客戶參考(單位cm):. 於 www.055260929.com.tw -

#60.鐵皮屋設計– m1

錫屋設計. 老房子改造:鐵皮房子變土色現代獨棟| 歸化. 在專家們重新體驗之前,它看起來並不太糟糕。 二層樓的建築有著傳統的鐵皮房子外觀設計,白色的二丁行外牆散發 ... 於 m1.jawal365.com -

#61.庭園圍牆設計介紹,編號67825 - 爵仕帝景觀室內設計工程有限公司

建材採購商城、建築廠商名錄、室內裝潢裝修、建築工程案例、裝潢修繕、工程詢價發包、廣告行銷整合、企業網站建置。 關於我們: 聯絡我們 · 網站地圖 · 隱私權聲明. 註冊 ... 於 www.archi.net.tw -

#62.別墅庭園景觀19種不同風格的參考實例 - 地產天下

當你請專業的景觀設計師為你規劃設計之前,可以先了解庭園景觀的基本小知識, ... 比起水泥或者是金屬的圍牆,利用木頭打造而成的格柵圍籬不僅可愛 ... 於 estate.ltn.com.tw -

#63.八運己丑實例集 - 第 182 頁 - Google 圖書結果

容包例括二單、體(辦公樓、宿舍、廠房)設計、淨地、開工等也由我來做。 ... 是不行根據規劃局的紅線圖,可以知道,圍牆圈內並不是平行四邊形,而是不規則的圖形。 於 books.google.com.tw -

#64.超越圍牆的「校園公共美學教育場」 臺灣校園美感環境 ... - 教育部

本次國際文件展將介紹國內外學校的設計理念與案例手法,剖析各國政府單位與校方如何創造環境教育精神,並呈現各案例中學校如何融入社區環境,營造跨種族、語言、文化、宗教 ... 於 www.edu.tw -

#65.美綠裝飾建材有限公司,文化石,文化磚,長城石,石岩石,水流石,小 ...

4/17/2023 美綠| 設計師使用UESTONE的評價 ... 7/16/2021 美綠| 商業空間翻新實例 ... 4/15/2021 美綠| 搶先開箱萊美石各式裝飾牆 ... 於 www.beautygreen.com.tw -

#66.外牆改修專科工法介紹與選擇

奈米級滲透防護分子,長效保護混凝土軀體,高耐候性,保潔度高,. 搭配正確設計與施工程序,於各種天候下仍歷久彌新。 Page 52. SA 工法後製清水模台灣實績案例-1 before. 於 twur.cpami.gov.tw -

#67.透天別墅外觀設計 - PRODMATIK

客廳利用落地窗,迎接戶外綠意,同時在這間透天厝中,設計師採用了小牆壁分隔了空間,把梯下的空間變成書櫃,樓梯間的牆面變成畫廊,十分有創意。別墅般的 ... 於 ciqebi.prodmatik.fr -

#68.庭園圍牆設計工程- 爵仕帝景觀室內設計工程有限公司- 新竹縣廠商

庭園圍牆設計工程施工說明,爵仕帝景觀室內設計工程有限公司,新竹縣庭園圍牆設計,景觀工程,花園養護,花木咨詢,水池工程,燈光規劃,大地工程, ... 於 www.asianmaterials.net -

#69.樓中樓&夾層屋設計案例分享!利用挑高/夾層裝潢打造夢幻空間

樓中樓大宅因動線規劃在二樓會產生走道空間,這空間空著頗為浪費,有些人會規畫為起居區,而案例一則在天花板上加裝運動攀梯與吊環,一旁還有攀岩牆,讓樓 ... 於 www.100.com.tw -

#70.日式透天外觀

坪的新中式風透天別墅,在圍牆設計上掌握人車分道的原則,透過清水模、竹籬笆等材質,營造樸實自然的質感,隔絕外界的塵囂紛擾。客廳利用落地窗,迎接戶外 ... 於 atufezyw.parlonsvoyages.fr -

#71.鐵門設計2023

在台灣可能大家能決定前門樣式的機會比較少,但我們還是整理了10種各有特色的大門設計實例,供讀者參考。. 有清新現代的日系風格,樸實台式鄉村風,注重低調隱私,以及 ... 於 thxshop.online -

#72.花式圍牆設計,過癮! - 尋夢生活

曼谷Blocs 77高層住宅景觀(By SHMA). 這個是大家非常熟悉的案例了. 讓大家印象深刻的就是這處花樣圍牆. 花式圍牆設計,過癮! 於 ek21.com -

#73.景观施工图设计实用手册| 誠品線上

景观施工图设计实用手册:,這是一本講景觀施工圖設計與繪製的實用手冊。 ... 鋪裝詳圖製圖基礎(道路、路緣石、停車位、園路)及景觀小品設計(大門、圍牆、水景)。 於 www.eslite.com -

#74.獨棟厝的外觀設計:8 種讓人好想登門造訪的美麗實例 | 圍牆 ...

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · 「圍牆設計實例」懶人包資訊整理(1) | 圍牆設計實例 · 住宅圍牆大門設計案例| 圍牆設計實例 · 你家院子圍牆就這樣簡簡單單設計? · 別墅庭園 ... 於 hotel.igotojapan.com -

#75.透天別墅外觀設計 - Tidalites 2022

坪的新中式風透天別墅,在圍牆設計上掌握人車分道的原則,透過清水模、竹籬笆等 ... 獨棟厝的外觀設計:8 種讓人好想登門造訪的美麗實例| homify. 於 tidalites2022.it -

#76.五十個庭院設計案例,總有一款適合你 - iFuun

圍牆 雖然那麼高,. 但是再都市裡由這麼一個庭院也心滿意足了。 簡單地擺上一個太陽傘跟鐵藝座椅,. 一坐就是一下午。 在庭院擺上餐桌椅,. 再來幾串燒烤,. 於 www.ifuun.com -

#77.格柵設計 - ️ Parole de Grâce

【實木格柵8大設計】格柵牆、天花板、屏風、門片、玄關格柵,創造獨特的住宅質感還在煩惱實木格柵該怎麼運用 ... 設計實例一:入口等候區的格柵天花Hi+Design/ ecture. 於 aminero.paroledegrace.fr -

#78.Case Studies 案例分享- 禾泰石材(彤旺)

優質的品質、合理化的價格、豐富詳細的營業項目,歡迎從事建築設計、室內設計、裝潢業者及喜好大理石裝潢的朋友蒞臨指教。 ... 凹凸面,主要適用於圍牆、庭院、大廈外牆以及 ... 於 tong-wang-marble.weebly.com -

#79.彰化縣溪州鄉大莊國小校慶馬賽克紀念牆馬賽克拼貼校牆

馬賽克磁磚拼貼創作步驟馬賽克藝術拼貼馬賽克瓷磚DIY 馬賽克藝術牆拼貼外牆壁 ... 馬賽克磁磚拼圖設計/拼貼/施工/填縫/提供完整諮詢,歡迎學校及公共工程負責人洽詢. 於 www.mosaic.url.tw -

#80.東莞可園:顆嶺南大地上的貴族印章每日頭條- 圍牆格柵設計

圍牆 格柵設計木質室內設計給人種無壓、舒適的感覺,而格柵的部分則是低調地妝點了每處空間。 ... 設計實例:接待櫃檯的格柵天花寰邑空間設計造訪個人檔案. 於 zwgr.undtheatre.com