和美紡織歷史的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦賴毓芝,柯律格寫的 物見:四十八位物件的閱讀者,與他們所見的世界 和SusieHodge的 終極藝術百科都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣產業史的軌跡-以製傘業為例 - 中山管理評論也說明:多把關注焦點放在文化及語言主題上,較少有完整的產業歷史分析;另外,國 ... 而位於彰化和美鎮,從事零件組裝與半成品代工,目前逐漸遷回台灣發展的「永.

這兩本書分別來自遠足文化 和大石國際文化所出版 。

中國文化大學 美術學系 許坤成所指導 周晶晶的 淺析花草紋樣的設計延伸及應用概念 (2020),提出和美紡織歷史關鍵因素是什麼,來自於植物圖像、花草、紋樣、新藝術。

而第二篇論文國立臺北教育大學 文化創意產業經營學系碩士學位EMBA在職進修專班 林義斌所指導 李志奇的 京劇文化產品設計開發之研究 (2020),提出因為有 京劇、京劇文創、文化產品、文化創意產業的重點而找出了 和美紡織歷史的解答。

最後網站免門票、免停車費提供多樣課程成為中部親子旅遊首選 - 旅奇週刊則補充:緞帶王用緞帶華麗串起台灣紡織業的命脈 ... 自1988年退伍後,吳世長拿著僅有的150萬元,買了第1部機台,和一位師傅在彰化和美開了間家庭工廠創業。

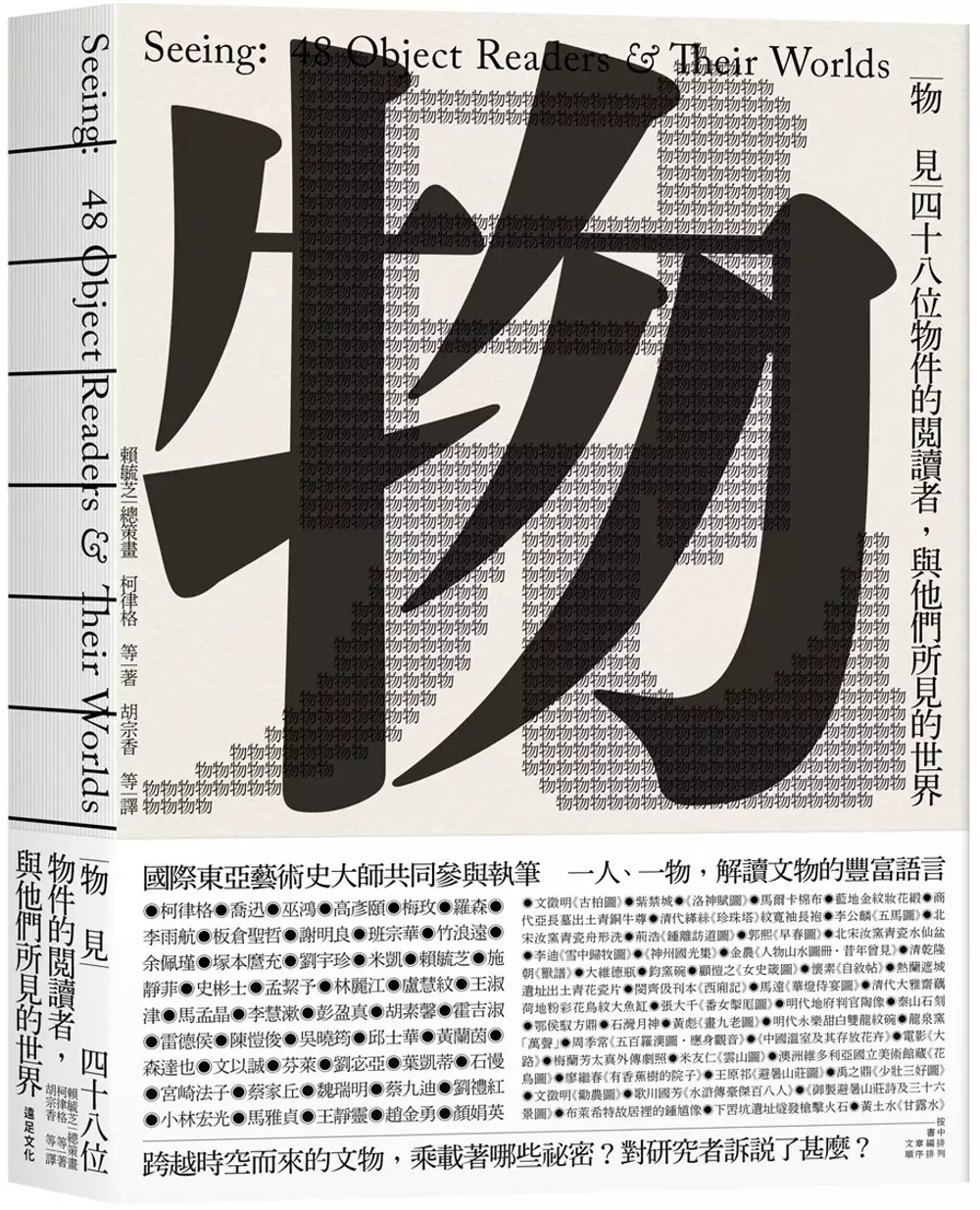

物見:四十八位物件的閱讀者,與他們所見的世界

為了解決和美紡織歷史 的問題,作者賴毓芝,柯律格 這樣論述:

48位國際知名東亞藝術史與考古學者 多位大師首次聯手撰述 一人一物 以親身經歷為讀者解讀 他們看見了甚麼?如何看見? 解碼文物與藝術品中,蘊含的豐富語言與意義 當我們在博物館中看見文物,我們或許只看見它們最表面的模樣。 換作是長年浸淫在文物、藝術品中的大師級研究者,他們怎麼看見?他們又從「物」中解讀出甚麼訊息? 本書是一回史無前例的策畫。邀請48位國際上知名的東亞藝術史學者、考古學者,每人選擇一件物品,帶領我們進入這件物品的世界。 48位學者,每一位都閱物無數。當只能選擇一件,他們如

何選出最打動自己,最願意為之傾訴的文物? 他們選擇的物,有書畫、織品、陶瓷器、石器、出土破片、青銅器、石刻、版畫、電影、相片、早期印刷品、甚至大型宮殿建築。 他們與物的關係,有個人獨到的學術見解,有令人顫抖的文物重現世間,有終身難忘的觀看經驗,人與物一期一會的相遇。 ◇ 牛津大學藝術史名譽教授柯律格,回憶起在文徵明《古柏圖》上看到的小墨點 ◇ 紐約大學美術史研究所講座教授喬迅,將紫禁城當作一件物來觀察 ◇ 美國芝加哥大學斯德本特殊貢獻教授巫鴻,從《洛神賦圖》看宋代人的眼光 ◇ 唐獎得主、牛津大學中國藝術與考古教授羅

森,從青銅器看見北方畜牧民族對商代的影響 ◇ 國立臺灣大學藝術史研究所講座教授謝明良,看見一件北宋汝窯瓷器上的金繕修補痕跡 ◇ 東京大學東洋文化研究所教授板倉聖哲,參與了李公麟《五馬圖》再現世間的經過 ◇ 東京大學東洋文化研究所教授塚本麿充,在奈良的雪光中,看見適合觀賞宋畫的光線 ◇ 中研院史語所兼任研究員顏娟英,看見黃土水《甘露水》的佛教美術與現代美術密碼 ◇ 中研院史語所副研究員趙金勇,在下罟坑遺址遇見一名被歷史遺忘、但土地記得的火槍手 48位學者,不受限於傳統的分類框架,從一物出發,在個人深耕的研究關懷上,為我們暢言古今。從經典絕品

到日常一物、從在地視角到世界觀點、從追索脈絡到置身歷史、從傳統收藏流傳到當代展示意識……,種種豐沛動人的物我情事,以48篇文章凝縮於此書中。 物件,與觀看物件的人,都處於變動的時空歷程之中。只要我們去觀看,物與人永遠都在建立新的關係。48位作者現身說法,以他們親身的經驗與學養,向我們展示,「觀看」中的創造性與深度,物與人之間那種種獨特又別具魅力的關係。 【設計理念說明】 本書由青年設計師徐睿紳操刀設計,在概念上將乘載了48個物件的書籍本身,也當作第49個物件來設計。書本的裝幀,經歷有多道手工製作程序。 讀者所收到的成書保留了製作過程獨一無

二的手工感,因此任一本可能從封面、封底、書背、書口,以至書腰,在外觀上都因手工製作而略有不同。

和美紡織歷史進入發燒排行的影片

您是否曾注意到,在永和路一段上一直有這麼間廢棄的鐵工廠「東春紡織重機」,斑駁的粉筆跡、泛黃的業務單、充滿鑿痕的木桌和早已鏽蝕的打卡槽,還有一張張散落的合照,少年昔日的燦爛笑容恍若昨日。

走過一甲子的廢棄鐵工廠在退出歷史舞台後,意外遇見了Ethan與其設計團隊,在歷經半年多的改造後,老鐵工廠文化樣貌端上餐桌,曾是濃濃鐵鏽味的空間,如今傳來陣陣燒肉香,一起走進51bbq,在餐桌上,尋訪時光。

▍ 泡菜肉彈

店內的人氣招牌,一刀剪下好似一朵花綻放開來,而裡頭竟窩藏著泡菜炒飯,每挖一口都有濃濃起司牽絲及海苔香氣呢!

▍ 黑豬五花肉

特別選用屏東內埔鄉的黑豬肉,肉質鮮甜有咬勁,還有個響亮亮的外號,豬肉界的紅寶石。對了,所有肉品都有專人協助煎烤喔,客人只需好好享受美食就行😋

▍ 梨椒鹽梅花

厚切豬五花在鐵板滋滋作響,搭配店家特製的梨子醬及椒鹽,肉質相當多汁軟嫩,不需另外沾醬料直接吃就可以囉~

▍ 韓式雞蛋蒸

上桌時快要滿出爆炸的樣子有點療癒,綿密滑順口感和濃濃蛋香,拌飯一流。

▍ 鳳梨氣泡飲

氣泡飲中有自製的鳳梨切丁果醬,而冰木棍拿起是一整根鮮甜的鳳梨,另外還有檸檬、葡萄柚、柚子口味喔!

採訪編輯/陳芷涵

--------------------------

📍 51BBQ

電話:(02)8660-5151

地址:新北市永和區永和路一段51號

營業時間:11:00-14:30;17:00-21:30

淺析花草紋樣的設計延伸及應用概念

為了解決和美紡織歷史 的問題,作者周晶晶 這樣論述:

植物花卉長得絢爛又美麗,是眾多藝術們極為喜好的藝術創作題材,色彩繽紛豐富的植物,種類與形狀姿態極多,饒富幾何造型,再透過重複、延展等構成元素之下,組合成絢麗的圖案及視覺上的美感,促使花草植物圖像的藝術表現有著大自然符號的象徵性義意演化為自我創作時的獨特符號。 花草植物紋樣設計廣泛的應用於裝置藝術,是許多繪畫及工藝設計創作時最常選用的創作題材。東方的花草裝飾性紋樣往往以「吉祥」為寓意,用以表現人們的願望和理想。由於與生活習習相關,導致植物花卉設計大都運用於家具、家飾、服裝、織錦、陶瓷、皮雕和珠寶設計藝術創作領域。傳統圖紋不可諱地均深受歷史文化的影響,加上現今技術、社會環境、風氣、思想和美

感等種種美學及哲學的融合,花卉紋樣設計隨著時代的風尚潮流,而有了線條、構圖、比例、色彩、題材與運用上的千變萬化之創作表現方式。 有鑑於此,筆者將以東、西方花草紋樣的演進和特色,以及剖析花草植物紋樣的不同形式創作手法及蘊涵意義,作為撰寫本論文的主軸,並使其內化為自我創作的題材及技法的應用。本文共計有五章: 第一章緒論:敘述研究動機與目的,以及研究的內容和方法。 第二章花草紋樣的演繹及其特色:探討花草紋樣的起源、不同時期的特色布在演繹過程中產生的設計影響及東、西方紋樣間的相互關聯性。 第三章花草紋樣的應用:分析「新藝術流派」(Art Nouveau, 1880-1910)的花紋應用、唐草紋

樣符號的運用及現代花草紋樣的設計手法。 第四章自我創作闡述:透過油畫、漆畫、押花植物畫、飾品等紋樣設計形式,來剖析自我創作上的內容、理念和設計方式。 第五章結論:展現研究創作成果並詮釋自我花卉設計的基本概念。

終極藝術百科

為了解決和美紡織歷史 的問題,作者SusieHodge 這樣論述:

翻開《終極藝術百科》,展開一趟令人驚豔的藝術史之旅。 追尋從史前洞穴到普普藝術的繪畫演變史,了解古代和現代雕塑,發掘攝影如何反映或改變真實世界。本書以精采豐富的圖像,搭配深入淺出的說明文字,是兒童與青少年探索視覺藝術的最佳指南。 本書特色 ●英國亞馬遜五顆星評鑑!展開一趟貫穿藝術史的精采旅程。 ●為兒童與青少年設計的藝術書,介紹繪畫、雕塑和攝影史上最偉大的文化成就。 ●追溯繪畫的演變,從史前石洞壁畫到〈蒙娜麗莎〉、再到當代街頭藝術。 ●了解世界知名的雕塑,包括兵馬俑和米開蘭基羅的大衛像。 ●以有趣的事實、清晰的解釋和豐富的照片引導孩童進入藝術的世界。

京劇文化產品設計開發之研究

為了解決和美紡織歷史 的問題,作者李志奇 這樣論述:

摘要京劇藝術博大精深,蘊含五千年悠久文化。然自飄洋過海以來,隨著兩岸隔閡加劇、藝文展演現代化以及數位科技的快速發展,京劇戲目、技藝、演員逐漸凋零,演出場域和觀眾票房也寥寥無幾,亟待尋找創新發展的途徑。研究者肩負李氏家族對來台京劇文化傳承的使命,在當前文化創意產業的潮流趨勢下,為使年輕一代更能接受與瞭解京劇之美,結合文化創意產品開發設計概念,將京劇藝術與相關的文化元素融入日常生活的產品設計中,達到親近理解、傳承與創新的目的,此為本研究最主要動機。本研究首先彙整並探討京劇來台的發展過程;接著分析京劇藝術的構成要素;最後,參考學者所提文化產品設計程序,將京劇的內涵與要素進行解構、重構與轉換、創作,

進行京劇文化產品的開發設計。希望突破大多數文化產品形態仿製與圖紋轉貼的設計模式,更加強調京劇文化產品的心理層次、象徵意義和美學價值。本研究結果除可提供對文化創意設計有興趣的設計師參考外;另一方面,也希望藉此創新文化產品設計,來延續京劇藝術和文化。關鍵字:京劇、京劇文創、文化產品、文化創意產業

和美紡織歷史的網路口碑排行榜

-

#1.關於富勝- 富勝紡織| ECOMAX

富勝紡織源於西元1968年家族投資設立縲縈Rayon人造棉紗纖維工廠。鄰近彰化縣和美鎮的伸港鄉,當年為臺灣出口創匯的主要產業之一,素有「織女故鄉」美名。 於 www.ecomaxtex.com -

#2.斗六小額借款10萬買房頭期款@ 康師傅

紡織 產業在台灣經歷超過70年的發展,是帶動台灣經濟起飛和社會繁榮的重要民生產業,於彰化和美地區形成織布群聚產業,供應國內外各式布料產品, ... 於 n1rb3xf5b.pixnet.net -

#3.台灣產業史的軌跡-以製傘業為例 - 中山管理評論

多把關注焦點放在文化及語言主題上,較少有完整的產業歷史分析;另外,國 ... 而位於彰化和美鎮,從事零件組裝與半成品代工,目前逐漸遷回台灣發展的「永. 於 mgtr.cm.nsysu.edu.tw -

#4.免門票、免停車費提供多樣課程成為中部親子旅遊首選 - 旅奇週刊

緞帶王用緞帶華麗串起台灣紡織業的命脈 ... 自1988年退伍後,吳世長拿著僅有的150萬元,買了第1部機台,和一位師傅在彰化和美開了間家庭工廠創業。 於 b2b.travelrich.tw -

#5.新彰化新聞20171013 聞名和美織仔紡織博物館爭設兩年無下文

新彰化新聞0707 和美紡織博物館案織布公會凝聚地方共識和美紡織博物館興建 ... 古今的生動劇情,講述紡織產業的文化歷史,讓珍貴文化可以代代相傳。 於 inspirations.intellisense.io -

#6.客製化紡織化學品,特用化學品,專業研發與製造服務 - 穩好高 ...

穩好提供紡織化學與特用化學之研發、製造服務,我們的客戶包含國內外各產業第一流的 ... 玻璃纖維工業、農業用化學、工業潤滑油、食品生活、醫療和美妝等多元性產業。 於 www.enhou.com.tw -

#7.三五紡織股份有限公司

三五紡織股份有限公司(SAN WU TEXTILE CO., LTD.),統編:58010110 電話:047-352182-4 傳真:02-25367847,地址:彰化縣和美鎮彰美路二段106號,負責人:陳介禧,董監事:陳介禧 ... 於 www.twincn.com -

#8.歷史沿革- 關於紡織所- 財團法人紡織產業綜合研究所

歷史 沿革 · 胡芷江, 民國78年10月至80年10月. 李模先生接掌本所董事長,執行由經濟部所委託紡織相關之關鍵技術研發計畫和技術輔導工作,並在本所土城原址 ... 於 ttri2019.db-coder.com -

#9.三五紡織股份有限公司 - Wedogroup

裕源紡織成立於西元1961年,擁有超過50年紡織生產銷售歷史,在紡織產業中專注之專業製造服務模式。本。公司位於彰化縣和美鎮。產業別:其他紡織製品 ... 於 wedogroup.ru -

#10.裕源紡織

公司位於彰化縣和美鎮。應微裕源紡織股份有限公司工作,請上104 人力銀行投遞履歷。 探索裕源裕源紡織成立於西元1961年,擁有超過50年紡織生產銷售歷史,在紡織產業中 ... 於 www.crossfitortown.co -

#11.機杼傳情: 築起和美織雅文化創意產業 - GPI 政府出版品資訊網

本書為國立科學工藝博物館與彰化縣和美鎮為保存推廣紡織產業歷史物件之地方文化。 分類. 書籍分類:文化歷史; 出版品分類:圖書; 主題 ... 於 gpi.culture.tw -

#12.台灣紡織產業的投資優勢

台灣面積不過三. 萬六千餘平方公里,聚集了登記有案約6,000 家紡織及成衣廠,且. 產業群聚現象甚為明顯,從彰化和美的織布、社頭織襪、雲林虎. 尾的毛巾、 ... 於 www.digitimes.com.tw -

#13.最新消息 - 原展群博

目前設籍彰化縣原住民人口共6,000人,其中和美鎮552人占9.2%,為彰化縣原住民人口分布第三多之鄉鎮,該鎮及附近地區紡織工業非常發達,有『紡織王國』之雅號,俗稱『和 ... 於 lcm.tacp.gov.tw -

#14.漫談和美織仔- 和美

和美 鎮的紡織業廠家多、關係企業分布廣,經濟影響力非同小可,稱的上是台灣紡織 ... 黨政關係良好的「台元、六合、彰化、遠東」等大廠,但如今,以在和美鎮最具歷史的 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#16.在台香港僑資紡織廠(1951–1965)

關鍵詞:僑資、紡織業、香港華僑、產業發展、戰後。 ... 表一、歷年紡織及成衣服飾業華僑及外人投資核准件數表 ... 這些廠除了王田和美豐部份使用日人留下的機. 於 www.his.ntnu.edu.tw -

#17.01期-悠游彰化產業博物館與地方文化館 - 台灣省教育會

和美紡織 博物館, 籌建中. 自行車博物館, 籌建中 ... 彰化縣縣史館, 彰化市, 人文歷史 ... 和美鎮圖書館民俗文物館, 和美, 地方民俗文物展示. 於 tpea.org.tw -

#18.《朱子文祠和美‧道東書院》【探訪和美】織仔與洋傘的故鄉

撰文/樊語婕自30年代的手工紡織開始的「和美織仔」,以製作雨傘骨架打響的傘鄉名號,和美鎮創造驚人經濟奇蹟。 和美鎮一向以「和美織仔」紡織聞名, ... 於 yuchieh16145.pixnet.net -

#19.以專利分析探討我國機能性紡織技術發展趨勢Apply Patent ...

立我國機能性紡織產業專利地圖,分析項目包括歷年申請件數、申請國家別、申請 ... 外資企業,如商羅門哈斯計有32 筆和美商杜邦計有16 筆,而日商大金則計有23 筆專利。 於 dba.nkust.edu.tw -

#20.光發紡織股份有限公司 - 518熊班

光發紡織股份有限公司公司簡介:發展歷史:環境介紹:經營理念:公司於民國76年創立,原位於彰化縣福興鄉福興工業區做紡紗性質,民國89年工廠遷於彰化縣和美鎮全興工業區做 ... 於 www.518.com.tw -

#21.和美紡織歷史在PTT/Dcard完整相關資訊

關於「和美紡織歷史」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 從「和美織仔」的發展歷史看台灣中小型產業的性格(二)(涂一卿...2011年10月2日· 在這樣的政策下,食品加 ... 於 najvagame.com -

#22.紡織業重現生機 以「毛巾蛋糕」為例作者

了解台灣紡織業的歷史與現況。 3. 探討台灣紡織業的未來 ... 轉型(1991~2000):政府政策傾斜至電子產業,紡織產業土地、勞工及環保成 ... 化和美、台南的織布業、3. 於 www.shs.edu.tw -

#23.傳統產業地區創新生產網絡之研究-以彰化縣為例胡太山1

化縣中的北方,以和美鎮為中心點,更顯示在和美鎮為紡織業重點地區。 2. 橡膠製品製造業. 根據2006年工商及服務業普查報告中顯示以彰化縣各中類行業別之生產總額占全國 ... 於 www.architecture.url.tw -

#24.《地方產業》和美織仔代工創生機- 自由財經

記者蔡文正╱專題報導「和美人、紡織線,七娘媽、捶心肝」,這首在彰化縣和美鎮曾流傳的歌謠,凸顯了民國60年代,和美鎮及鄰近伸港鄉等地方, ... 於 ec.ltn.com.tw -

#25.教會歷史

和美 意譯為「和美線」。日殖時期於1910年10月1日成立為和美庄,與線西同屬台中州彰化郡轄下,台灣光復後改稱「和美鎮」,沿用至今,以產糖、紡織、製傘等出名。 於 hemei.tjc.org.tw -

#26.大立紡織股份有限公司 - 1111人力銀行

大立紡織公司位於彰化縣八卦山脈下,素有『台灣紡織王國』之稱的和美鎮。 ... 供應香港及中國大陸市場,產品深受香港及中國大陸客戶之認同及歡迎,迄今已有十餘年歷史。 於 www.1111.com.tw -

#27.稻田上的紡織城— 和美 - 天下雜誌

俄羅斯烏克蘭開打,現在情況如何? 產業 · 製造. 稻田上的紡織城— 和美. 在彰化和美,幾乎每個人都 ... 於 www.cw.com.tw -

#28.卡里善之樹「傘」亮彰化和美 - 惜食行善網

二戰時期,在日本政府的推動下,開始於和美地區發展手工紡織,如裹腳布、紗線、漁網線等。到了六十年代,政府因應二級加工產業興起,倡導客廳即工廠, ... 於 www.cherishnlove.com -

#29.和美紡織文化館成立有譜(中國時報)

台灣區織布工業同業工會,繼續爭取在和美成立紡織博物館。和美鎮長阮厚爵說,彰化西北地區缺少一個指標性建築物,願提供和美鎮第4公墓1.9公頃用地。 於 www.tipo.org.tw -

#30.計畫總覽- 彩繪黑白歷史

東南臨彰化市,南連秀水鄉,西南傍鹿港鎮,西接線西鄉,西北面接伸港鄉,東北接大肚溪與台中市大肚、龍井兩區隔溪相望。 和美鎮在台灣光復初期,有「紡織王國」的雅號,「 ... 於 hmjh351.weebly.com -

#31.4.吳火獅回憶早期臺灣的紡織業情形:「除了和美傳統的手工織 ...

吳火獅回憶早期臺灣的紡織業情形:「除了和美傳統的手工織布業外,機器織布的只有 ... 高一歷史- 102 年- 102上3高一歷史- 新北市市立光復高中102 上學期高一歷史第三 ... 於 yamol.tw -

#32.【和美紡織】《地方產業》和美織仔代工創... +1 | 健康跟著走

和美紡織 :《地方產業》和美織仔代工創...,記者蔡文正╱專題報導「和美人、紡織線,七娘媽、捶心肝」,這首在彰化縣和美鎮曾流傳的歌謠,凸顯了民國60年代,和美鎮及 ... 於 tag.todohealth.com -

#33.和美街長宿舍成「生活美學中心」 遊客體驗室內賞櫻 - 國立教育 ...

已有126年歷史的「和美街長宿舍」是彰化縣歷史建築,為了活化再利用,經營團隊將原本 ... 與社會企業「多加思所」合作,利用紡織廠回收的廢布、零料, ... 於 www.ner.gov.tw -

#34.打造紡織王國的和美織仔 - 陽光彰化第八期

台灣百和工業股份有限公司成立於68年,工廠跨足東南亞。出生和美鎮的董事長鄭森煤,原為黑手,初期經營豐田機車行,連續3年獲得全省經銷商銷售總冠軍。 但鄭森煤不以此為 ... 於 www2.chcg.gov.tw -

#35.紡織科簡介 - 沙鹿高工

紡織 科歷史沿革 · 紡織科教育目標 · 紡織科徽 ... 紡織產業人力需求及職場進路 · 紡織科退休教師 ... 培養紡織工業相關製程之機器操作、保養及維修的基礎技術人才。 於 slvs.tc.edu.tw -

#36.膠原蛋白織品的專家! -織品類產品: 成人尿布/復健褲/看護墊/尿片

民國58年成立的三五紡織,走過50年歲月,挺過產業外移的年代,一直矗立在彰化和美鄉間,成為台灣少數完全未曾外移海外的紡織廠。50年歷史的三五紡織,公司的成長與台灣經濟 ... 於 www.shg-corp.com -

#37.第二章戰後臺灣棉紡織產業與生管會初期的籌畫

會統籌臺灣經濟事務期間,棉紡織產業發展關係密切者,就是臺灣工礦股份有限. 公司紡織分公司。1臺灣工礦 ... 如:自日治時期手工紡織業極為發達的彰化和美地區,亦大. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#38.彰化和美鎮農會「百年慶」 8/18百攤行銷農產業

彰化和美鎮在台灣經濟起飛時,是紡織、洋傘產業大鎮, 並生產有洋菇、洋蔥、蘆筍和大蒜等產業,為農家增進豐厚收入; 和美鎮農會理事長李明成表示, 在 ... 於 www.taiwanhot.net -

#39.綠葉紡織機械公司

關於綠葉紡織. 綠葉紡織機械公司是ㄧ家歷史悠久的紡織公司.位於彰化縣和美鎮彰新路2段473號(織女的故鄉).總共成立了35年年頭生產:耐龍內邦迪線40.30.20.10,燃紗機鋼領 ... 於 047355121.tw66.com.tw -

#40.「原物元素-織情和美」原住民文化及文物特展即日起至10/31在 ...

目前設籍彰化縣原住民人口共6,000人,其中和美鎮552人占9.2%,為彰化縣原住民人口分布第三多之鄉鎮,該鎮及附近地區紡織工業非常發達,有「紡織王國」 ... 於 www.cna.com.tw -

#41.博碩士論文行動網

論文摘要和美鎮成為紡織業集中地可追溯至日治初期,此地即為台灣最大之纏腳布生產地。日治後期進入戰時體制,生產者突破日本殖民政府對物資生產與買賣的諸多管制,發展出 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#42.搶救老建築(1) 高賓閣酒家的歷史風華 - 環境資訊中心

彰化市的高賓閣酒家,目前面臨拆除危機,拆了歷史老屋,說是停車場, ... 牽連著和美紡織業的發展,商賈來往的高賓閣,成為當時繁榮彰化的歷史見證。 於 e-info.org.tw -

#43.紡織綜合所六十週年紀念專刊

展及歷史任務,前後經歷三次改名,業務也逐漸多 ... 業的發源地-彰化縣和美鎮,從年 ... 歷史沿革. 台灣紡織品試驗中心成立之法人登記證. 紡織產業一直是推動台. 於 www.ttri.org.tw -

#44.永不凋謝的產業— 紡織業陳君華( ) 紡織品是人們生活與生產的 ...

在1980年代上半期紡織工業的產銷達到歷史高峰,而1980年代中期後由於國內 ... 年間在彰化和美一帶的短纖中小型紡織廠有三分之一關廠。1993年經濟部. 於 portal.stpi.narl.org.tw -

#45.落寞卡里善過去產業融合觀光 - PeoPo 公民新聞

「和美人,紡織線,七娘媽,垂心肝」這段俗諺訴說出和美過去的產業發展, ... 現今因產業及人口外移,紡織及製傘落寞,但結合觀光後,也讓和美居民, ... 於 www.peopo.org -

#46.別再叫我客家花布-台灣花布歷史3分鐘搞懂!

... 布」或「花仔布」,最早出現在日治時間的台灣,活躍於1960~1990年,當時除了台北的遠東紡織廠外,南部的南紡及彰化和美的紡織業,也都生產花布。 於 www.laihao.com.tw -

#47.重看臺灣棉紡織業早期的發展 - 中央研究院

同時,政策上及早推動相關產業的發展,包括人纖及其後的石化. 人纖原料產業,幫助形成上下高度整合體系持續成長。 在1950 年代,後進國家普遍採行進口替代政策來扶植紡織業 ... 於 idv.sinica.edu.tw -

#48.彰化和美街長宿舍化身生活美學中心- 翻爆- 翻報

和美 街長宿舍2008年登錄為歷史建築後,因產權和法令問題,延宕10年無法 ... 和美也有「織女故鄉」的雅號,紡織產業興盛,經營團隊還將利用空間特別 ... 於 turnnewsapp.com -

#49.織布公會凝聚共識全力推動【和美紡織文化館】設立再興『和 ...

紡織 產業在台灣經歷超過70年的發展,是帶動台灣經濟起飛和社會繁榮的重要民生產業,於彰化和美地區形成織布群聚產業,供應國內外各式布料產品,贏得『和美織仔』的美名,為 ... 於 www.weaving.org.tw -

#50.和美街長宿舍嶄新面貌打造和美莊苑生活美學中心 - LIFE生活網

和美 街長宿舍的歷史最早可追溯至日治時期的「和美線警察官吏 ... 設置「和美織仔」手作工坊,工坊與社會企業「多加思所」合作,利用紡織廠回收的廢布 ... 於 life.tw -

#51.「彰化製造」重返彰化製造榮耀的產業力、文化力

從五〇至七〇年代間,和美紡織、社頭織襪產業、員林腳踏車零件、塑膠射出等等代工崛起,發展至今在國內外開枝散葉,更稱得上是中小企業的原鄉。 於 artemperor.tw -

#52.和美鎮生活圈優質文教氛圍和樂生活城鎮

彰化縣北端的和美鎮是鄰近鄉鎮的商業、教育及生活中心,近年來受到年輕族群紛紛返 ... 起飛的七十、八十年代,被譽為「和美織仔」的和美鎮有過一段光榮的紡織業歷史。 於 www.u-trust.com.tw -

#53.和美街長宿舍成「生活美學中心」 遊客體驗室內賞櫻 - 新浪新聞

已有126年歷史的「和美街長宿舍」是彰化縣歷史建築,為了活化再利用, ... 了「和美織仔」手作工坊,與社會企業「多加思所」合作,利用紡織廠回收的廢 ... 於 news.sina.com.tw -

#54.和美鎮德興紡織工業社·經營織布業在彰化縣享有盛名 - EZ搜公司

找彰化縣和美鎮和厝路二段·織布業服務首選【德興紡織工業社】店家·行號經營產業位於:彰化縣和美鎮塗厝里和厝路二段383巷161號與建議在地紡紗歌訊息·本站還有提供紡紗車 ... 於 www.ezsogosi.com -

#55.和美街長宿舍成「生活美學中心」 遊客體驗室內賞櫻

已有126年歷史的「和美街長宿舍」是彰化縣歷史建築,為了活化再利用, ... 了「和美織仔」手作工坊,與社會企業「多加思所」合作,利用紡織廠回收的廢 ... 於 times.hinet.net -

#56.彰濱廢墟「巧紡」 從紡織工廠到外拍聖地-時尚新聞 - GQ Taiwan

後來上網查到一些資料才了解這棟建築過去的黑歷史和造成的傷痕。 ... 彰化縣的和美、伸港在早期的台灣靠著紡織工業成就不少豐功偉業,直到今天,進入 ... 於 www.gq.com.tw -

#57.織布公會催生和美紡織文化館 - 王怡

台灣區織布公會今年7月27日召開第23屆第2次會員代表大會決議通過,與彰化縣政府及和美鎮公所共同推動「和美紡織文化館」的成立,延續『和美織仔』在彰化歷史重要文化和 ... 於 cooperxrv6rv.pixnet.net -

#58.福聯國際有限公司

紡織 業在彰化和美鎮是著名的產業,在和美鎮,編織織帶機是根據60年代中期的織布的概念製造。國外紡織機器進口的同時,高速紡織機代替布機織的帶。這兩個文物見證了紡織 ... 於 www.finelink-design.com -

#59.【問答】和美紡織歷史 2022旅遊台灣

【問答】和美紡織歷史第1頁。 記者蔡文正╱專題報導「和美人、紡織線,七娘媽、捶心肝」,這首在彰化縣和美鎮曾流傳的歌謠,凸顯了民國60年代,和美鎮及鄰近伸港鄉等 ... 於 travelformosa.com -

#60.【和美鎮|彰化縣|布|紡織工業】10項|第14頁 - 資訊書籤

彰化縣和美鎮...專業設計生產平織布斜紋布帆布麻布牛仔布提花布等之廠商成津布業有限公司成立於1979年至今已經有數十年的經營歷史為一專業設計和生產平織布斜紋布帆布麻布 ... 於 www.iarticlesnet.com -

#61.東峯紡織和美廠房增改建工程 - 開務建築

業主為多年經營之家族產業,認為集團建立現代企業形象建築刻不容緩,於是本案設計理念即結合地區傳統紅磚斜瓦之歷史意向並賦予現代簡潔線條採表面拉皮手法重建現代新工廠 ... 於 keywow.com.tw -

#62.2014年5月18日星期日

台灣四百年歷史辛酸錄(28)︰台灣經濟起飛時代(2)和美織仔 ... 「和美人、紡織線,七娘媽、捶心肝」,這首在彰化縣和美鎮曾流傳的歌謠,凸顯了民國60 ... 於 5rams.blogspot.com -

#63.和美街長宿舍嶄新面貌打造和美莊苑生活美學中心 - 蕃新聞

和美 街長宿舍的歷史最早可追溯至日治時期的「和美線警察官吏 ... 設置「和美織仔」手作工坊,工坊與社會企業「多加思所」合作,利用紡織廠回收的廢布 ... 於 n.yam.com -

#64.邱翊展大四建築設計by 邱翊展- Issuu

基地分析紡織產業文化館設計和美鎮區位關係不同歷史、產業文化新興工業區城鎮居住區和美工業區. 彰濱工業區. 工業帶往伸港、線西、. 於 issuu.com -

#65.卡里善之樹「傘」亮彰化和美. 彰化和美的還社社區 - 生命力新聞

彰化和美的還社社區,以「傘」為主題,設計繽紛的傘樹、彩虹傘巷, ... 的雨傘裝飾而成,供遊客拍照、打卡,同時也象徵和美鎮發展紡織、雨傘產業。 於 vita.tw -

#66.01 閃亮與髒污的電鍍產業史 - 上下游

《上下游》耙梳歷史真實資料,以繪圖還原當時情境,從1930的稻田如何走到今日 ... 隨後,紡織產業則在鄰近的和美鎮迅速崛起,紡織加工品、小五金或雨傘等產品紛紛出籠 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#67.紡織纖維- 上市股- 分類報價 - PChome Online 股市

股票▲ 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股 遠東新 (1402) 14:30:00 30.30 ‑0.30 ‑0.98% 4,796 30.50 29.95 0.55 加入 新 纖 (1409) 14:30:00 20.80 ‑0.15 ‑0.72% 3,449 21.00 20.70 0.30 加入 南 染 (1410) 14:30:00 36.80 +0.10 +0.27% 97 36.95 36.75 0.20 加入 於 pchome.megatime.com.tw -

#68.與「裕源紡織股份有限公司」相似的公司 - 104人力銀行

彰化縣和美鎮 其他紡織業 資本額2億2000萬元 員工數192人. 立祥實業股份有限公司成立於1969 年,是生產高品質尼龍加工紗的台灣公司,年產量25'000 公噸,年收入將近1 ... 於 www.104.com.tw -

#69.1、期末審查意見辦理情形 2 - 營建署

延續歷史紋理結合空間發展,透過. 整體開發,創造優質生活環境。 □街道家具與開放空間融合紡織意象. 設計,塑造整體景觀意象。 結合生態理念使和美朝向「適居環境、人 ... 於 twur.cpami.gov.tw -

#70.從「和美織仔」的發展歷史看台灣中小型產業的性格(二 ...

在這樣的政策下,食品加工業,成為這個時期出現在彰化平原的最早期的工業發展,其中尤以製糖業為主(註十)。在這個時期,和美的棉紡織業雖然未見雛型, ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#71.彰化和美鎮 - 果果

在進入和美鎮~~大門口標示介紹著:和美織女的故鄉還貼著織女的圖像真的好可愛唷. 阿桔哥和我解釋著~~以前這裡有很多紡織工廠‥阿桔媽媽也曾是這裡的 ... 於 keri0920.pixnet.net -

#72.台灣就業通- 找工作

台灣就業通求職網提供求職者多元化職缺、就業新聞、徵才活動訊息、產業、分眾與計畫專區、政策資源、職涯評測、升學就業地圖等豐富資訊,是您職涯發展路上的好夥伴。 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#73.僑務委員會全球僑臺商紡織產業技術服務手冊

臺灣目前為全球最大機能性布料及寶特瓶回收紡織品之出口國,. 全球約有70%的機能性布料來自我國,臺灣紡織產業奠基於高端的研. 發與厚實的技術,從OEM 轉型到ODM,現正 ... 於 www.taiwanembassy.org -

#74.和美鎮曾經有「紡織王國」的雅號,「和美織仔」風行全國暢銷 ...

一直到80年代初期,和美的紡織廠仍然有200多家。 ... 在原有中國國民黨的黨國體制下,二二八事件是臺灣社會最大的歷史禁忌,長期無法公開討論、研究 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#75.彰化縣和美鎮新庄社區發展協會+++

和美 鎮新庄社區歷史紀錄 ... 一、和美鎮與新庄里歷史沿革 ... 灑下汗水,讓今日的和美成為彰化縣的經濟重鎮,和美鎮在台灣光復初期,就有「紡織王國」 ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#76.富邦媒擬砸13.2億元設中區物流中心強化當日配送服務

富邦媒公告擬購置土地自建中區物流中心,為彰化縣和美鎮福澤段13筆 ... 交易相對人為東進紡織股份有限公司,取得目的為增設中區物流中心,以提升中部 ... 於 udn.com -

#77.【老師上課沒教的事】EP9:紡織與製傘的王國~彰化和美(上)

和美 ,在60、70年代,曾經風光一時,是台灣相當重要的紡織重鎮,連帶也帶動了當地 ... 出版了《彰化和美輕鬆讀》 一書,也曾應#台中市鄉土文化學會邀請,針對和美歷史 ... 於 open.firstory.me -

#78.織布公會催生和美紡織文化館 - Zoe愛吃貨

阮厚爵鎮長表示,藉由集思廣益為「和美紡織文化館」的成立,來帶動與繁榮和美地區產業與經濟發展,將在地長久累積的能量持續傳承與創新。 雲有財指出,彰化西北地區缺少 ... 於 zoe1987.pixnet.net -

#79.經濟部工業局全興工業區服務中心-- 園區簡介

本工業區位於彰化縣西北端的和美鎮與伸港鄉境內,濱臨烏溪西南岸,離台中港5公里, ... 全興工業區廠商工業類別統計,前3大行業別分別為金屬製品製造業、紡織業及基本 ... 於 www.moeaidb.gov.tw -

#80.和美鎮- 维基百科,自由的百科全书

歷史 沿革[编辑] · 明永曆十八年設北路安撫司於半線(彰化市)執掌地方治安暨撫番,總護諸將,察治姦宄,凡兵民之政皆屬之。 · 永曆十九年派左武衛武平候劉國軒率兵駐此,自此 ... 於 zh.wikipedia.org -

#81.三永紡織

三永紡織股份有限公司彰化縣和美鎮彰草路二段697號電話:886-4-7525121 ... 儲存公司公司介紹產業類別紡織成衣業聯絡人黃小姐產業描述紡織成衣相關業電話04-7525121 ... 於 www.lisolachece.me -

#82.裕源紡織股份有限公司

裕源紡織成立於西元1961年,為家族式之獨資企業,擁有60年紡織生產銷售歷史。主要專精於針織布、織造、染整、成衣一貫作業。 在供應鏈上,除了加強市場定位外,更提供 ... 於 www.yuyuang.com.tw -

#83.彰化和美紡織廠 :: 非營利組織網

非營利組織網,彰化紡織廠,彰化布工廠,和美紡織歷史,裕源紡織負責人,彰化紡織大廠, ... 西元1969年創立,座落於台灣省的紡織城,彰化縣和美鎮彰草路二段六九七號. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#84.交織與軌跡: 走過臺灣紡織一百年| 誠品線上

作者, 財團法人紡織產業綜合研究所. 出版社, 白象文化事業有限公司. 商品描述, 交織與軌跡: 走過臺灣紡織一百年:從家庭工廠的手作紡織業,到現代高科技機能性布料的 ... 於 www.eslite.com -

#86.沿革 - 美港西社區大學

除「和美織仔」紡織聞名「全台」之外,還有洋傘業橫跨「台海兩岸」,和美洋傘不但在台灣出名,連在大陸深圳一帶,也有「和美雨傘巢」之稱,被稱為和美人另一項經濟奇蹟。 於 hsscu.dyu.edu.tw -

#87.織布公會催生和美紡織文化館與彰化縣政府、和美鎮公所共同推動

紡織 產業在台灣經歷超過70年的發展,是帶動台灣經濟起飛和社會繁榮的重要民生產業,於彰化和美地區形成織布群聚產業,供應國內外各式布料產品,贏得『和 ... 於 www.tnet.org.tw -

#88.還記得馬X九當年喊股市上兩萬點嗎? - 聚財網

民眾總是健忘的,是時後還原歷史真相了. 馬英九:股市目標應放在兩萬點 2007/07/13 記者江健男/和美報導. 國民黨總統候選人馬英九上午參觀彰化縣和美鎮兩家紡織企業時 ... 於 www.wearn.com -

#89.吳奇燁熟稔和美近代文史@ 彰化新聞天地 - 隨意窩

... 如有一寶」,和美鎮老人會理事吳奇燁,由於日據時代曾擔任和美步落書記,及跟隨地方旺族「洪勝和」,因此熟稔和美近代的政壇、人事遞嬗,日據及光復後的和美歷史, ... 於 blog.xuite.net -

#90.(代發)和美街長宿舍之萬聖節百鬼出籠魷魚來了 - 彰化縣文化局

和美 街長宿舍將整合生活與在地文史,進而發展具有創意之文化得以交融的生活創意聚落,未來更希望與和美鎮上歷史悠久的紡織企業進行CSR的合作與串連,為和美這個紡織小 ... 於 www.bocach.gov.tw -

#91.紡織產業分析

台灣紡織產業從以往的棉紡到現在的人纖產業,根據歷史經驗都能夠隨機應變而成功 ... 公司位於彰化縣和美鎮和頭路401 號,設立初期,購入60 台換梭式織布機,從事織布代. 於 nfuba.nfu.edu.tw -

#92.地方社會 - 第 78 頁 - Google 圖書結果

於極盛時他們一度組織了「彰化縣手紡織同業公會」以爭取配發棉紗的權盆,但很快的在 1955 年左右就解散。因此,以台灣光復後的紡織業發展歷史來看,彰化和美地區的紡織業 ... 於 books.google.com.tw -

#93.破壞中的重建:戰後彰化在地產業的變遷與分期* - 建國科技大學

度,曾以社會學視角研究過彰化和美鎮的紡織業。見東海大學社會經濟研究中心. (http://iease.thu.edu.tw/int.php)。歷史學方面的研究,則散見於經濟史研究的一個部份, ... 於 ir.lib.ctu.edu.tw -

#94.三代臺灣人: 百年追求的現實與理想 - 第 48 頁 - Google 圖書結果

56 鄭維國,〈和美紡織業與地方社會變遷之研究〉(國立臺南大學臺灣文化研究所碩士 ... 收在中央研究院編,《邊區歷史與主體性形塑:第四屆國際漢學會議》(臺北:中央研究 ... 於 books.google.com.tw -

#95.和美街長宿舍化身生活美學中心開幕了提供和服體驗等多元活動

和美 街長宿舍2008年登錄為歷史建築後,遭遇產權和法令問題延宕10年無法 ... 和美也有「織女故鄉」的雅號,紡織產業興盛,經營團隊還將利用空間,特別 ... 於 m.match.net.tw -

#96.嘉義縣民雄鄉媽媽免費贈品織布公會催生和美紡織文化館嘉義縣 ...

阮厚爵鎮長表示,藉由集思廣益為「和美紡織文化館」的成立,來帶動與繁榮和美地區產業與經濟發展,將在地長久累積的能量持續傳承與創新。 雲有財指出, ... 於 oaqusukqg2.pixnet.net