古典制約日常生活例子的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦山本七平寫的 「空氣」之研究:解析隱藏在日本人心中的決策機制:「讀」空氣 和渡邊信一郎的 岩波新書.中國的歷史1:中華的成立都 可以從中找到所需的評價。

另外網站幼兒身心發展也說明:連續伴隨出現數次之後,該制. 約刺激也會引發出反射動作的. 反應行為。 Page 20. 古典制約--制約前. 非制約刺激UCS (食物).

這兩本書分別來自遠足文化 和聯經出版公司所出版 。

國立中央大學 歷史研究所 戴寶村所指導 李進億的 蘆洲:一個長期環境史的探討(1731-2001) (2003),提出古典制約日常生活例子關鍵因素是什麼,來自於蘆洲、區域發展、環境史。

最後網站105 年公務人員特種考試一般警察人員考試試題則補充:一、何謂操作制約、古典制約、社會學習?請各別舉一個行為的例子說明。(20. 分 ... 生活瑣事:指日常生活中無法逃避的枝微末節小事。每件瑣事都不足以危害於人,但日 ...

「空氣」之研究:解析隱藏在日本人心中的決策機制:「讀」空氣

為了解決古典制約日常生活例子 的問題,作者山本七平 這樣論述:

◇⊱—「讀空氣」文化的研究經典—⊰◇ 「日本人是空氣在決定事情!」 「讀」空氣,是現代日本人立足世間的基本, 是具有獨特性的心靈秩序與傳統思想, 難以名狀如空氣般存於周身的群體默契, 不僅約制個人言行,也是社會運作方式, 理解日本社會性與個體之間的關係, 就由與周遭他人的「空氣」框架開始。 「空氣」,擁有「只能這麼做」的權威影響力, 往往最終拍板的,「是現場空氣,而不是人」。 人們高舉實證邏輯與科學理則等作為判斷事物所據,實則經常有「某種事物」凌駕於各種論理,從大問題到日常小事,甚或意料之外的突發事件,「某種事物」都成為控制人們言行的標準。 「空氣」確實是呈現某種狀

態的精準表達,人們被無色透明而難以在意識上確認其存在的「某種事物」控制著,這個擁有絕對威權的妖怪,更因無法透過邏輯說明,所以才以「空氣」來稱呼。 察言觀色、審時度勢、揣忖臆測……旁棄理據上的客觀情勢,服從「空氣」形成決斷,是日本社會的隱藏體制。空氣宛如「本能」附在人們身上,以此形態控制每個人。而被蔑稱白目的KY(讀不懂空氣者),輕則處境尷尬、人際不佳,重則在群體中成為眾矢下的異類。 本書作為日本「空氣」研究的開基之作,細剖傳統源流與近代發展之脈絡,並與異國的社會集體性做出比較。是「日本人論」書類中,不可缺讀的一本。 「真正能夠理解『空氣』時,就擺脫了空氣的控制。」――山本七平

本書特色 本書出版於一九七七年,是首部全面解析日本「讀空氣」文化的經典著作,即使四十多年後的今日,仍是日本人甚至是外國人理解日本集體決定論的必讀經典。山本七平認為戰後的日本人連自己都無法理解自身遵從的規範是基於哪種傳統而來的,因此連空氣實際上如何影響、拘束人們等都搞不清楚,就算被控制,也無法掌握如空氣般的操控者。透過這本論著,山本嘗試探討潛匿於日本的傳統思想與內心秩序,以及基於這樣的背景建構出來的隱藏體制;甚至提出透過理解,得以反過來控制這以往控制自己之物。 專文導讀 中央研究院史語所副研究員藍弘岳博士

蘆洲:一個長期環境史的探討(1731-2001)

為了解決古典制約日常生活例子 的問題,作者李進億 這樣論述:

本文是屬於長期環境史的研究,以蘆洲為主要的研究區域,探討蘆洲人與自然環境間近三百年的互動關係,藉以瞭解蘆洲人的生活型態,並試圖建構蘆洲的區域性格。 蘆洲自然環境的概況為:在地形上低窪平坦,氣候上終年有雨,水文上河溝紛歧、海潮與大河環伺,土壤上肥沃適農,生態上水生物種繁多。這五項自然因子之間,不但緊密相牽、交互影響,更是構築蘆洲人文環境的基礎構造,長期制約著蘆洲人的行為模式與生活型態。因此,蘆洲人只能以順應調適的態度,來面對此般自然環境的挑戰,從而創造屬於他們的人文環境。蘆洲人文環境的成立,是構築在自然環境之上的。在蘆洲這塊環境極不穩定的河濱沙洲上,雖有水源土地之利,亦有洪水海潮之害,蘆

洲人自降臨河洲之初,就展開了不斷與淡水河周旋的悠久歷程,人力雖難以對抗浩浩蕩蕩的自然變遷,然蘆洲人歷經常年失敗而習得的經驗與智慧,仍成為與自然對抗的重要籌碼。蘆洲人對抗自然的方法是消極順應的,同安移民選擇蘆洲做為墾區,就是基於當地的自然環境與原鄉同安極為相似,其後的農墾工作或水利開發,因應自然而做出改變的例子處處可見,而農墾有成後的聚落構築,也是受水患的逼迫而逐漸退居內陸高地,在蘆洲人的心中,調適自然似乎就是對抗自然最好的方式。因此,蘆洲的族群、農墾及聚落,即為建構於自然環境的基礎上,依附貼近土地、逐步發展而成的。在自然環境與人文環境長期的交融互動之下,蘆洲人逐步發展出來的一套「與水共生」的生

活型態,並以之為內涵,形塑蘆洲獨有的區域性格。從蘆洲長期的發展歷程中,可以發現到自然環境的影響是無所不在的,其中特別是淡水河的水患,從深層刻劃著蘆洲人的生活型態,引導蘆洲人必須不斷作出調整與改變,來適應水患頻仍的環境。蘆洲人並非試圖去挑戰或對抗自然環境,而是以順應、調適或趨避的方式來面對自然,因而逐漸發展出「與水共生」的生活型態,以求取在這塊土地上安家落戶的終極目的。因此,蘆洲境內一切的人文景觀,處處可以找尋到防水、避水,甚或是親水的人文痕跡,此即蘆洲人在自然環境的長期塑造下,所創造出來的屬於自我鄉土之區域性格。

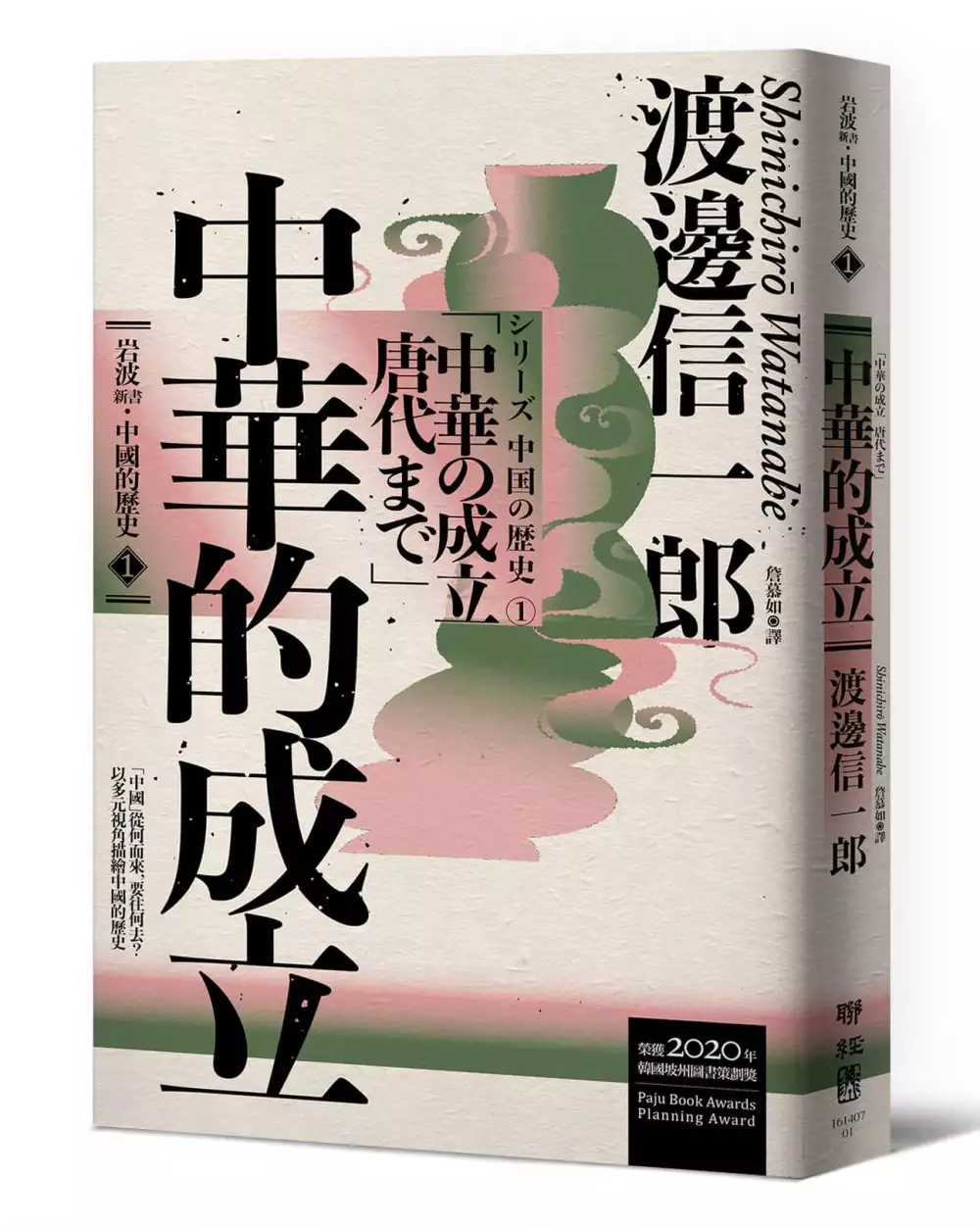

岩波新書.中國的歷史1:中華的成立

為了解決古典制約日常生活例子 的問題,作者渡邊信一郎 這樣論述:

「中國」從何而來,要往何去? 以多元視角描繪中國的歷史 ──榮獲2020年韓國坡州圖書策劃獎── 「中國」如何成為「中國」? 從橫跨三千年的歷史中, 探問傳統中華世界原型的起源與變遷。 本卷以黃河文明興起的華北為中心,從新石器時代農耕社會的形成開始,講述到以長安、洛陽為核心地區的隋唐帝國興起與衰亡之兆,涵蓋先史時代到八世紀中葉,貫穿約略三千年的時光。透過探索「天下」與「中國」觀念的相互作用與消長伸縮,呈現中國古典政治體制的生成與變化。 在論述上,揉合日常生活、社會組織與政治過程等不同層次的時間尺度,嘗試在時空變化中,掌握中國古代歷史的多樣性;同時檢討傳統教

科書的用語,以最新研究發現,重新定義各種詞彙,企圖更為貼近歷史樣貌,撰成一部嶄新的古代中國通史。 得獎紀錄 榮獲2020年韓國坡州圖書獎(Paju Book Awards)之策劃獎(Planning Award) 名家推薦 渡邊信一郎教授提出「中國如何成為中國?」、「何謂中國?」,正和中國本身近十幾年來對這一問題的熱烈討論形成極有趣的對照。在全然不同的方法論和視角下,這一套「岩波新書.中國的歷史」毫無疑問為一個多元的新時代成功提供了一個全新的思考架構。相信中譯本必為所有關心二十一世紀中國、東亞和全世界命運的華人所樂讀。——邢義田(中央研究院院士、歷史語言研究所特聘研究員)

古典制約日常生活例子的網路口碑排行榜

-

#1.狗狗如何學習— 古典制約

就拿我二兒子八哥蕉蕉為例,領養初期我已著手培養牠喜愛梳毛這日常美容程序。最初 ... 最常見例子是有些狗狗看見其他狗會激動,狗主採用懲罰的方法(提拉頸帶、責備、掌 ... 於 www.cactusndogs.com -

#2.第六章|學習原理 - oh教育行政

學者:古典制約透過刺激聯結解釋行為習得,而日常生活中有許多行為無法用 ... 舉例:訓練幼兒如廁行為,將如廁行為區分成敲門、就定位、脫衣褲、清潔 ... 於 jennystudy.wordpress.com -

#3.幼兒身心發展

連續伴隨出現數次之後,該制. 約刺激也會引發出反射動作的. 反應行為。 Page 20. 古典制約--制約前. 非制約刺激UCS (食物). 於 192.83.181.182 -

#4.105 年公務人員特種考試一般警察人員考試試題

一、何謂操作制約、古典制約、社會學習?請各別舉一個行為的例子說明。(20. 分 ... 生活瑣事:指日常生活中無法逃避的枝微末節小事。每件瑣事都不足以危害於人,但日 ... 於 www.public.tw -

#5.【行銷中的心理學】你也被廣告制約了嗎?(上) - 左手香

古典制約 (Classical conditioning) 是指當兩個刺激同時出現多次,大腦會將對其中一件事物的反應連結至另件事物。古典制約最經典的例子,就是俄國生理學家 ... 於 www.blink.com.tw -

#6.制約學習的誘發:咖啡店忽略的消費者心理歷程

個體透過不同的方式學習經驗,其中Pavlov提出的「古典制約」是學習的一種基本形式,原本中性刺激可以引發出與先前刺激連結的反應。狗狗看到食物,就會本能 ... 於 jasonpsychologist.blogspot.com -

#7.父母們,原來你一直教孩子怎麼吃炸雞

這個理論很有名,稱之「古典制約」,但還有一種稱之「二級制約」,有聽過嗎? 舉例而言:. 於 bedmoon1982.pixnet.net -

#8.孩子怕打雷?情緒反應學習三部曲之二:古典制約學習

舉生活的例子來說,如果原本孩子對於彈鋼琴有著不錯的反應,那麼孩子在 ... 日常生活中,其實我們情緒反應學習,可能與當下的許多情境有關,這些情境 ... 於 www.doctseng.com -

#9.古典制約與操作制約 - 狗醫生LUCA與阿波羅日記

古典制約 在日常生活中常常見到,很多廣告就是運用古典制約的方法。舉例來 ... 還有其他更複雜的認知行為,舉生活上的例子來說,有一天小明去逛書店,隔 ... 於 lucamami.pixnet.net -

#10.心理學-如何運用古典制約戒酒?

在日常生活中,我們實在不難看到古典制約的例子。例如因年少時被狗咬過而出現對狗的陰影,聽到小息鐘聲便欣喜若等等等等。學習完 ... 於 vocus.cc -

#11.15 個經典條件反射例子:你應該知道的事實!

日常生活例子. 古典條件反射不僅限於實驗室實驗; 它也存在於我們的日常生活。 這裡 ... 動物中一些古典制約的例子有哪些? 除了巴甫洛夫的狗, 另一個例子正在訓練一隻貓 ... 於 zh-tw.lambdageeks.com -

#12.我們為什麼會迷信?談「制約學習」對有趣學習現象的主張

其中的古典制約和操作制約,可以說是行為主義最重要的理論根基。很多行為主義者像是John Watson和B.F. Skinner,他們都主張,人類的一切行為,包括語言和 ... 於 www.mirrorvoice.com.tw -

#13.0313學習

... 制約刺激也會引起反應,這個反應稱為制約反應(conditioned response, CR); 15. 腦力激盪! 在生活中古典制約的例子 中午下課鐘響就開始明顯感覺到肚子餓 在暗巷被 ... 於 www.slideshare.net -

#14.【古典制約】新聞:垃圾車換掉「愛麗絲」 民眾忘了倒垃圾

舉個例子:和男/女朋友分手後,重遊舊地,觸景傷情,可以透過「多次和其他朋友一起去玩,取得新的快樂回憶」來逐漸消除舊的制約反應。 最後,下面是一段從 ... 於 rostratula.blogspot.com -

#15.第二章文獻探討

古典制約 學習的過程中,Pavlov 發現以下常見的學習現象,並由後繼學者重. 覆實驗驗證(張春興,1996;張酒雄,2003):. (一)增強(或強化)(reinforcement):指在古典 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#16.古典/操作制約 - 珮珮婕- 痞客邦

反制約,意思是用其他刺激去取代本來的制約反應,例如:狗狗在我搖鈴後不給食物了,取而代之的是打牠一下(只作例子,切勿嘗試)。那麼,很快地,搖鈴 ... 於 mindy05tw.pixnet.net -

#17.心理學如何看人

古典制約 --制約前. 非制約刺激UCS (食物). 制約刺激CS (鈴聲). 非制約反應UCR (流 ... 你還可以想到什麼例子? 黑夜. 鬼、吸血鬼、狼. 制約反應. 恐懼. 二、操作制約作用 ... 於 www.ylvs.chc.edu.tw -

#18.如何正確制約你的孩子?你所不知道的心理學教養好工具!

古典制約 說穿了就是發現生物的生理行為是可以被刺激物或事件給影響,但並不能達到控制行為的效果,因為古典制約只發現狗會流口水,卻沒有發現如何主動控制 ... 於 projecteaglet.com -

#19.古典制約例子 - travelto live

古典制約 最著名的例子,是巴夫洛夫的狗的唾液制約反射。 狗能夠對食物自然而然的分泌唾液,此時巴夫洛夫將食物看作非制約刺激( US ) 、唾液分泌看作 ... 於 traveltolive.es -

#20.「一朝被蛇咬,十年怕草繩」是什麼一回事?談古典制約

當中心理學家巴夫洛夫(Pavlov)提出古典制約(classical conditioning)學說,他透過以下實驗證明古典制約 ... 除了「一朝被蛇咬,十年怕草繩」,還有什麼日常生活經驗可以 ... 於 treehole.hk -

#21.心理學什麼:一天十分鐘,讀懂成語和人心 - 第 50 頁 - Google 圖書結果

... 例子來說就簡單多了:當小孩把食物亂丟在地上,大人就打手心,小孩就會減少亂丟食物的行為;小孩幫忙洗碗,大人給他口頭上的讚美,小孩就 ... 制約了(1)──淺談古典制約搭配成語. 於 books.google.com.tw -

#22.109年國中小校長主任甄試教戰手冊 - 第 194 頁 - Google 圖書結果

... 日常生活環境,使其在溫暖的、接納的、和諧的環境中,獲得「境教」的正面效果。例如:家族治療、改變環境等。 5.制約策略:根據古典 ... 例子很多,如麥當勞的產品會隨著世界各國 ... 於 books.google.com.tw -

#23.公平交易法─案例式 - Google 圖書結果

... 例子:一位母親帶著兒子去商店,當他們在購物時,孩子開始哭. 在古典制約的概念上 ... 日常生活中,經常採取的消除方式是去忽略某個先前被關注增強的行為。例如:假如你覺得 ... 於 books.google.com.tw -

#24.古典制約例子

古典制約 (Classical conditioning) @ 萬箭穿「心」- 多元活動看. 古典制約最著名的例子,是巴夫洛夫的狗的唾液制約反射。 狗能夠對食物自然而然的分泌 ... 於 ahoznakopecku.cz -

#25.【失眠認知行為治療】刺激控制法:一躺上床腦袋就醒了

... 古典制約」學習理論。 Slide7. 制約的例子其實在我們日常生活中處處可見 ... (原本舒服的床,和你的失眠清醒的狀態制約了!) Slide9. 在閱讀這篇文章的 ... 於 tamhd.org -

#26.古典制約(Classical conditioning) - 萬箭穿「心」 - 痞客邦

... 古典制約:制約的情緒反應(Classical Conditioning: Conditioned Emotional Response) ... 2. 我們日常生活中大部分的學習卻不是這樣的!! 全站熱搜. 你的 ... 於 psychology101.pixnet.net -

#27.【大寶的心理學與生活】心理學101:古典與操作制約 - YouTube

幸福地圖心理工作室:https://www.psymap2018.com/ 鄭逸如(大寶)老師. 於 www.youtube.com -

#28.學習的機制:古典制約與操作制約的差異- 心理學X檔案

古典制約 是一種學習的機制與歷程,在歷程中經由某一刺激的重複配對,使其中性刺激與原先就能引發反應的刺激產生聯結達到學習的效果。而古典制約始於俄國生理學家Pavlov研究 ... 於 goldensun.get.com.tw -

#29.Ch5.行為主義心理學的學習理論古典制約

例子 : 經典條件作用─看到蟑螂→媽媽尖叫→引起恐懼(恐懼並非自發性的行為) 操作 ... 古典制約在日常生活中常常見到,很多廣告就是運用古典制約的方法。舉例來說,有 ... 於 yamol.tw -

#30.古典制約 - True Self 現實面Blog

... 生活中常見的例子為:聽到《給愛麗絲》音樂就會想到垃圾車。古典制約的歷程:. 制約前, UCS –> UCR. 制約中, CS UCS –> UCR. 制約後, CS –> CR. 類化:形成制約反應後,與 ... 於 mentalitystudio.wordpress.com -

#31.這樣教我就懂】 大專/社會組科學文章表單

文章題目: 你被「制約」了嗎? 摘要:從心理學的角度探討制約對日常生活的影響 ... 制約分為「操作制約」和「古典制約」兩大類:. 操作制約(operant conditioning):. 於 sciexplore.colife.org.tw -

#32.操作制約

ムーンショット目標1 年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約. 操作制約與古典制約(classic conditioning)有所不同,操作制約的行為是 ... 於 lekarnavalasskemezirici.cz -

#33.行為改變技術(精) - 第 35 頁 - Google 圖書結果

... 古典制約、操作制約學習。三經學行改裝雖然都很重要,但在後學習。三種學習對行為 ... 日常生活中的簡單例子說明了這三個成份。表 2-1 一致性之三成份並以日常生活中的 ... 於 books.google.com.tw -

#34.【古典制約】新聞:垃圾車換掉「愛麗絲」 民眾忘了...

合法動物藥品資訊,2010年11月19日— 念動物行為學習理論,一定會談到古典制約。經典實驗「帕夫洛夫(Ivan Pavlov) 的狗」,「狗看到食物會流口水」是正常生理反應, ... 於 animalcoa.iwiki.tw -

#35.認識與一般恐懼不同的「恐懼症」

恐懼症通常會持續至少六個月,並且會嚴重影響患者的日常生活。例如,一個 ... 在古典制約理論中,恐懼症患者把過去的恐懼經歷與特定的刺激物不恰當地 ... 於 www.thenewslens.com -

#36.認知 - 超普通心理學

古典制約 · 操作制約 · 認知 · 最新研究 · 注意力對學習的影響力 · 類音字學習 · 自我效能 · 第二 ... (四)日常生活例子. 計程車司機對於城市中各條道路的位置瞭若指掌,這 ... 於 spiketren.gitbooks.io -

#37.2022古典制約廣告例子-個人保養美妝資訊 - 化妝品

古典制約 最著名的例子,是巴甫洛夫的狗的唾液制約反射。狗能夠对食物自然而然的分泌唾液,此時巴甫洛夫將食物看作非制約刺激(US)、唾液分泌看作 ... 於 makeup.gotokeyword.com -

#38.行為的公式─談古典制約與操作制約

在日常生活最明顯的例子,就是人類觸犯法規被罰錢後,因為害怕會被再次罰款,於是會減少觸犯法規的次數。 D.消弱作用(extinction):. 實驗中Skinner中止由踏板供應作為 ... 於 www.teacher.aedocenter.com -

#39.PPT - 學習歷程PowerPoint Presentation, free download

... 例子. 行為主義學派的主張 • 不以心思、意識等為研究對象,研究外顯行為 ... 我們日常生活中大部分的學習卻不是這樣的。 操作制約學習(講義145) • 古典制約 ... 於 www.slideserve.com -

#40.刺激辨別- 教育百科

教育大辭書. 辭書內容. 名詞解釋: 刺激辨別是指對不同的刺激要學會做不同的恰當的反應而言。在古典制約 ... 日常生活中,我們很容易看到刺激辨別的例子。如兒童學會在過馬路 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#41.為什麼好人們能如此不求回報?原來都是操作制約在作祟!

... 古典樂時所買的酒,平均比聽到流行樂時買的酒貴三倍;電視播放名人重量級拳擊賽後 ... 羅傑斯(Jimmie Rogers)教授分析一千四百多首鄉村音樂,發現歌詞常提到負面的生活 ... 於 pansci.asia -

#42.心理學古典制約與操作制約的比較廣告人看這裡痞客邦

... 古典制約」的理論。根據「古典制約」理論,恐懼症學者:古典制約透過刺激聯結解釋行為習得,而日常生活中有許多行為無法用加以說明,故桑代克Throndlike和斯肯納巴甫洛 ... 於 www.iddealprrograam.fun -

#43.心理輔導克服恐懼認識行為心理學「古典制約」與「操作制約」

「古典制約」其實和我們的日常生活息息相關,好比疫情下的在家工作(Work From ... 逃避狗隻能移除恐懼的感覺,也可能增加他在未來採用迴避行為的頻率,屬於「負增強」的例子 ... 於 www.jmhf.org -

#44.古典制約- 維基百科,自由的百科全書

古典制約 最著名的例子,是巴夫洛夫的狗的唾液制約反射。狗能夠對食物自然而然的分泌唾液,此時巴夫洛夫將食物看作非制約刺激(US)、唾液分泌看作非制約反應(UR),並 ... 於 zh.wikipedia.org -

#45.【雜記】操作制約 - 熱血小橘- 痞客邦

... 古典制約(Classical C. ... 例子是我蠻感興趣的就是在說教小孩的時候 如果小孩子跌倒哭了你很心疼的趕快 ... 於 lincheyi.pixnet.net -

#46.手機一響就忍不住查看訊息?來認識制約心理學

... 日常生活中還是能觀察到很多制約。 請捫心自問,當你的Email 收信音或 ... 不過還是有希望存在的,因為巴甫洛夫這個古典制約實驗的第二部分極少被提到:. 於 womany.net -

#47.佩姬安多佛: 古典制約和操作制約有什麼不同 - TED

咱們來看看操作 制約 的 例子 。 和家人共進晚餐之後, 你整理了餐桌也洗了碗盤。 做完 ... 在我們的 日常生活 中, 操作 制約 處處可見。 我們做的事大多都受過操作 制約 的影響 ... 於 www.ted.com -

#48.看到#檸檬就開始流口水源自一種叫制約反應的心理現象

沒錯,望梅止渴就是中國最早的古典制約反應例子喔. 3 yrs. 2. Yang Zong Han. 不用看到別人打呵欠,光看到打呵欠三個字就會想打呵欠… 3 yrs. 怪奇事物所Incrediville. 於 www.facebook.com -

#49.行为改变技术: 制约取向 - 第 589 頁 - Google 圖書結果

... 例子,而表現於平常生活中,例如,一個小孩被狗咬後的怕狗,可能類化到相似的刺激,如 ... 日常生活中是經常發生的。那麼類化又是什麼?從前面的實驗中,古典制約與工具制約都 ... 於 books.google.com.tw -

#50.超普通心理學/學習- 維基教科書,自由的教學讀本

有關潛在學習的研究打破了制約反應所認為「要有刺激才會產生學習」的模式,以下實例說明了心理學家如何透過實驗發現潛在學習的過程與效果。 日常生活例子 編輯. 若我們 ... 於 zh.wikibooks.org -

#51.操作制約》別人怎麼待你,都是你教他的!

上述例子說起來簡單,甚至是廢話。但仔細想想自己的生活,我們卻常常在做相反的事。 於 wfhstudy.blogspot.com -

#52.圖解人類行為與社會環境 - Google 圖書結果

... 例子:一位母親帶著兒子去商店,當他們在購物時,孩子開始哭. 在古典制約的概念上 ... 日常生活中,經常採取的消除方式是去忽略某個先前被關注增強的行為。例如:假如你覺得 ... 於 books.google.com.tw -

#53.【心理學】來談談制約始祖-古典制約的緣起與機制 - Lyla

舉個例子:當小朋友對熱湯的高溫毫無概念時,可能會毫無防備地直接用手拿起裝有熱湯的碗,當下他的手便被燙到了,同時也嚇了一大跳。 經過這次的經驗,讓 ... 於 lyla-l.medium.com