冷門英文名字m的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦ThorHanson寫的 羽的奇蹟 和BFSH的 一個打十個都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【冷門英文名字m】600個男生英文名字&意義總... +1 | 健康跟著走也說明:冷門英文名字m :600個男生英文名字&意義總...,2022年1月11日—400個男生英文名字完整收錄,想知道自己英文姓名代表的涵義嗎?想取個適合自己的英文名字嗎?

這兩本書分別來自左岸文化 和藍萊姆藝科所出版 。

國立臺東大學 進修部兒文所碩士班(台北夜間) 黃雅淳、葛容均、張子樟所指導 李淑貞的 成長小說中少女的綽號與祕密探究 (2015),提出冷門英文名字m關鍵因素是什麼,來自於少女成長儀式、自我認同、秘密、綽號。

而第二篇論文東吳大學 法律學系研究所 林秀雄所指導 陳建成的 論民刑法出生學說之實用性 (2000),提出因為有 出生的重點而找出了 冷門英文名字m的解答。

最後網站每日二字: 這樣寫就對了! - 第 42 頁 - Google 圖書結果則補充:雖然如此,這部「冷門片」卻在網路上意外引發大陸網友及藝文界人士熱烈討論, ... 不過,《費德克 _ 巴萊》的英文片名為《乏>刀刀 5 刀 m o 『薑 m 刀>一 Z 田 O < <》 ...

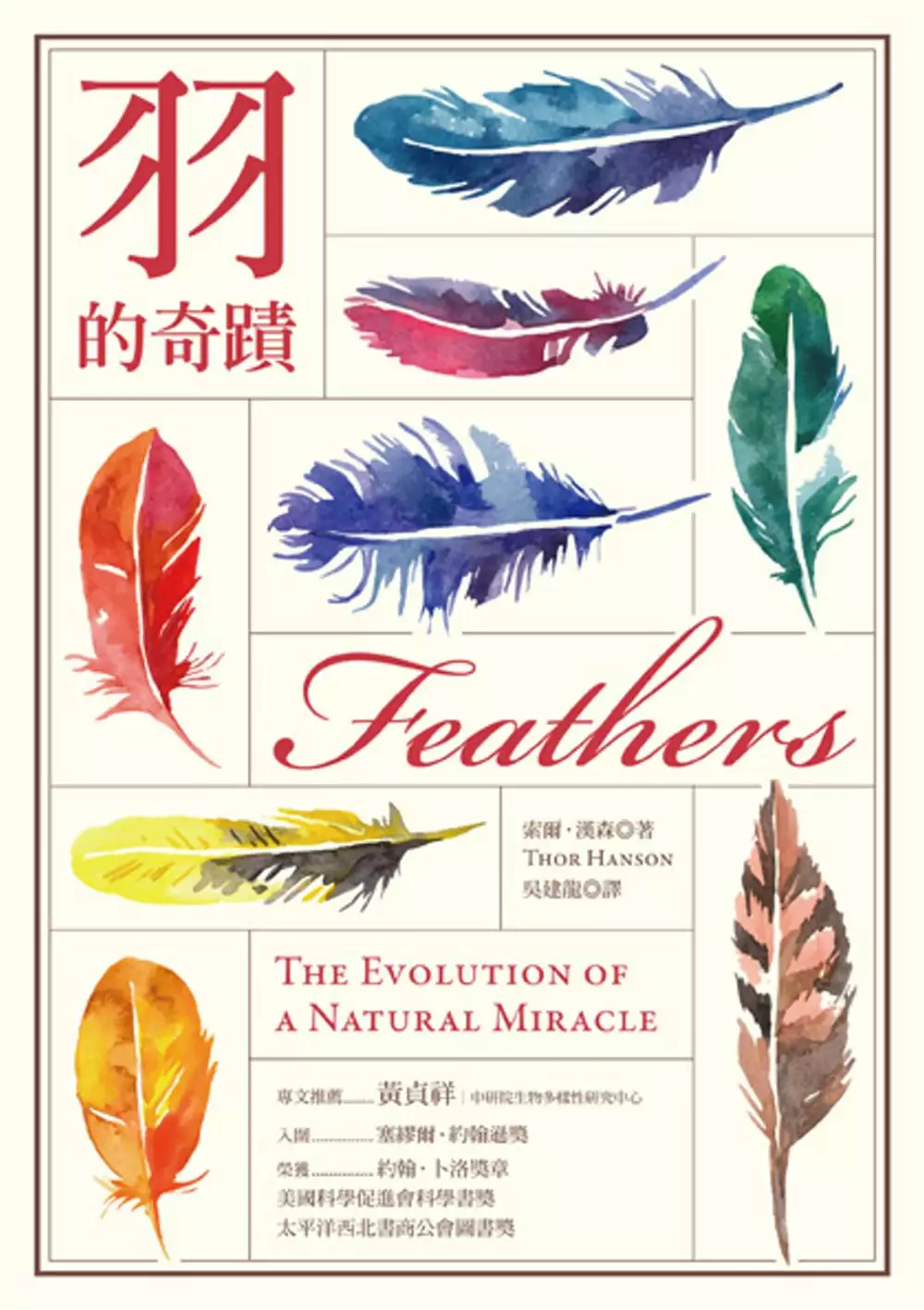

羽的奇蹟

為了解決冷門英文名字m 的問題,作者ThorHanson 這樣論述:

入圍塞繆爾・約翰遜獎 榮獲約翰・卜洛獎章 美國科學促進會科學類獎 太平洋西北書商公會圖書獎 黃貞祥(中研院生物多樣性研究中心、泛科學專欄作者) 專文推薦 二十世紀末,從中國遼寧出土的化石震撼了自然科學界, 使得十九世紀以來的演化知識起了翻天覆地的變化。 猶如一場博弈競賽,這場生物考古讓中國科學界成為熱潮中心。 原來恐龍有羽毛! 這不僅動搖了鳥類羽與爬蟲類是涇渭分明的常識(新的看法是恐龍才是鳥類的祖先), 還宛如一股活水,替科學界注入研究的新動力,科學家開始探尋更基本的問題: 羽毛的起源是什麼?羽毛是為了飛翔嗎?(蚊子比鳥類更早就會唧唧飛啊!)

第一隻會飛行的鳥是從地面升起,或是從樹上躍下? 俗話說,「二足而羽謂之禽」,隨著科學家的觀察累積,這句通則背後,其實滿是神奇發現。 鳥類如何控制羽毛,進而操控飛行? 如此輕盈的羽毛為什麼能夠保暖? 羽毛為什麼能夠樣式繁多、色彩鮮豔,甚至發出聲音? 如果羽毛可以保暖,那麼振翅飛行的鳥兒,不就如同穿羽絨衣跳鄭多燕減肥操,怎能不中暑? 羽毛不只與鳥有關。珍・奧斯汀創作時需要它(鵝毛筆), 紅磨坊裡的妮可基嫚也需要它(華麗的舞衣), 天使飛向神聖之境需要它(宗教之翼), 詩人狄金森的靈感需要它(「那希望披覆羽翼/在靈魂深處幽棲」), 毛鉤釣需要它(模仿

落水的昆蟲,引魚上鉤), 戶外用品廠商需要它,機翼的設計靈感需要它…… 讓我們來一場羽毛的驚奇之旅吧。 國際書評 以淺顯的方式,揭開羽毛的各個面向,以及羽毛和人類文明的關係 。——《科學》 《羽的奇蹟》筆調幽默、內容包容萬象,充滿樂趣。——《紐約時報》 從科學觀察到文化史的好奇心都能被大大滿足。——《出版家週刊》 在演化的歧路上漫步,因鳥的秘密生活而驚歎不已。——Kirkus Reviews 《羽的奇蹟》引人入勝,從鳥的演化切入,一一呈現人類對羽毛的著迷,不論是科學研究上的興趣,或工具使用、工藝製作或商業運用的豐富程度。——《奧杜邦》 棒呆了。—

—《BBC 野生動物世界 》

成長小說中少女的綽號與祕密探究

為了解決冷門英文名字m 的問題,作者李淑貞 這樣論述:

本研究探討臺灣兒少作家林滿秋的《替身》、《浴簾後》,張友漁《喂,穿裙子的!》、《今天好嗎?公主殿下》,幸佳慧的《金賢與寧兒》,周芬伶的《醜醜》,王淑芬《地圖女孩.鯨魚男孩》,以及管家琪《折翼天使》、《家教情人夢》、《少女念慈的祕密》等十本以少女為主角的成長小說作品,從少女的綽號(暱稱)及彼此間秘密分享(守密、揭密)的現象,援引索緒爾的語言學概念、性別社會學,探究少女的自我認同如何影響其成長,形構其成長儀式。本研究章節架構共分為陸章,第壹章說明研究背景與動機、研究目的與問題、研究方法、範圍與限制、相關文獻;第貳章介紹作家的生平與創作、作品中的空間意象;第參章從研究文本中的綽號(暱稱)在文化脈絡

下的符碼化、少女的綽號(暱稱)與自我認同;第肆章探討少女在守密、揭密的歷程變化、背叛的意義、及祕密現象對少女成長的重要;第伍章少女如何透過認同母親達成女性角色認同;第陸章提出研究結論。本研究透過綽號(暱稱)與祕密的探討推論出少女成長儀式為「分離、考驗、互滲、再生」。

一個打十個

為了解決冷門英文名字m 的問題,作者BFSH 這樣論述:

一個主流電台製作總監 與 十個台港內地獨立樂團以相片、文字、音樂 同步紀錄獨立音樂里程及無限人情 「我一邊看一邊不由自主地發覺自己的鼻頭開始酸了,眼眶開始滲出淚水……我很感動亦很激動,因為每張照片和每一個字都莫名的打動了我,他們令我想起我的black & blue生涯,哈!每次在路上看到有人背著結他的時候,我都會很高興!很想立刻走到他∕她的面前說聲『加油啊!』」——香港知名歌手 盧巧音∕推薦 「或許這樣性格的人,是更能理解你的。因為他是真的把你放在心上了。從耳朵裡聽到的,在他眼?看到的……於是他愛寫這些點滴的文字,愛拍這些瞬間在他內心定格的影像,這些不僅是他對於書中人和事的

記憶碎片,也是這許多朋友與他心靈之間的相知和默契。」——沼澤樂隊 海亮∕代序 有很多時候,我們在意音樂好壞的方式是,用唱片銷售與觀眾人次來計算著商業利益與存在價值。於是永遠覺得自己在抗爭,對抗世俗眼光、對抗環境優劣、對抗自己的心聲與他人的批判…… 每一個人都有很多對手,無論你是一個人打幾個人,重點都不在於輸贏結果,而是過程。你在交手的過程中發現對方的可貴之處或是未盡之處,然而這些體驗到的瑣碎點滴,有人轉眼即忘,有人卻妥善收存。 BFSH的《一個打十個》並非十場看來熱血沸騰的激昂戰局,卻是十篇溫暖細膩的生活記錄,儘管平日擁有人人稱羨的香港商業電台製作總監的主流媒體身分,他卻將自己剩餘

的時間留給了來自香港、內地、台灣的許許多多獨立樂團們,並且從不以獨立廠牌老闆的姿態來說東道西,而是一個安靜付出關心到幾乎濫情程度的老大哥。於是在文字裡,你見到他所在意的不是樂團們到底交出多少成績、擁有多豐富的音樂成就,而是每一個團員極其細微的喜怒哀樂、偶爾疲憊但又無怨無悔的真實性情。 透過《一個打十個》,你隨著他的文字與照片,彷彿跟隨他的視線,體會了他心裡所掛念的、看見了他所經歷的,燈光之上或舞台之外,光彩絢麗或是黯然傷懷。 透過《一個打十個》,讓我們相信,世界上總是會有人願意與自己交心相處,並且不計代價地,一起共同打出精彩而認真的夢想生活。 《一個打十個》之 特製專輯CD曲目: 01

. The Darlings - Shine 02. OLIVER - Ume . 秋紅 Qiu Hong - 城內入夜 04. Echo 回聲樂團 - 可能性 05. 沼澤 The Swamp - 沼澤 Swamp 06. The Pliable - My Fragile Happiness 07. inLove - 誰在等我 08. 假音人 Gayamyan - 我愛上了你的男朋友 09. Primary Shapes - Something Between Two People Bonus track: Starfruit - Like Stars We Shine (BFSH

"Stupid Art In Stupid Life" 系列活動主題曲) 得獎與推薦記錄 香港知名歌手 盧巧音香港樂評人 馮禮慈香港電台編導及監製 李才良香港知名專欄作家 劉偉民廣東佛山電台總監 陳靈偉攝影師 林盟山漫畫家∕作家 水瓶鯨魚前自然捲主唱∕創作歌手 娃娃 聯合推薦 作者簡介 康家俊 「正職遊樂,由七十年代遊玩至今,音樂電影文化藝術潮流玩物樣樣皆好。」blog上寫道。 關於BFSH,其實上述三句已足夠形容他。可以補上的,是關於他的名字 —— BFSH︰Black Face Skin Head。作為skinhead 八年,用來做標誌也不錯,卻不見得時常黑面。 1994年進入香

港商業電台,在AM864 (英文台)及叱?903商業二台待過一陣子,再加入商台製作工作至今,現擔任製作總監。六年前創立文化音樂廠牌89268,一切從一個郵政編號開始。由一個label,到一間文化音樂潮流商店,然後大大小小的音樂會,很多很多好音樂、展覽、創作,很多很多有趣的人,很多很多酒精。89268是郵政編號,也是BFSH生命中再重要不過的數字。 走過了有血有汗的三十多個年頭,更清楚知道自己的方向,BFSH腦中盤算著很多大計,進行自家創作,包括攝影、寫作、設計指導、意念創作等。最新創作主題“Stupid Art In Stupid Life”。 首本著作圖文讀本《一個打十個》於台灣推出,以

相片及文字闡述他與十隊獨立樂隊的種種經驗與情誼。

論民刑法出生學說之實用性

為了解決冷門英文名字m 的問題,作者陳建成 這樣論述:

論民刑法出生學說之實用性 概論 孔子說:未知生,焉知死 。老子亦云:人始於生,而卒於死。始之謂出,卒之謂入。故曰:「出生入死」 。可見古人已注意到,人的一生始於出生終於死亡。假如人沒有出生,一切其他家庭、社會、國家的道理都甭談了。一個社會縱使成功的發展出科技或人文成就,假使沒有優秀的繼起生命,也終將趨於沒落。 人生在世,就需要和其他人有互動;互動之際以法律的角度而言,就可能有權利得喪。現代國家不再有奴隸或農奴制度。也不容許任何人或國家隨意剝奪人的任何權利,而用憲法保障人權。執行憲法的實際面則是各種法律的制定。為了維護

國家社會的秩序,大多數國家禁止私自報仇,而由國家以公平客觀的方式評價犯罪,然後用刑;為了確定人與人之間的私權利關係,而有民法之設。總之,現代國家以憲法保證人的基本權利,而這保證以民法或刑法等法律來落實之。 享有憲法所保障的基本人權的前提是作為一個人。何謂人?我國憲法中第八條、第十五條等所謂的「人民」,就是人的集合。我國民法第二章第一節所謂的自然人,則是一個社會,一個國家構成的最基本單位。總之具備有做為一個人的資格,法律即應保障其基本權利。 然而,以上所舉我國憲法及民法,並未明確定義「何謂人」這個問題。「人」或「自然人」的定義,未曾出現在我

國的憲法或民法、刑法中,亦未見於民法總則施行法等。由憲法條文的文義觀之,只知道具有人的資格者,就能享有國家所保障的基本權利;民法的規定亦然,只要是自然人,就享有民法所保障的權利能力;至於刑法,只要侵犯人的種種個人法益,符合刑法犯罪要件,國家就有權發動刑罰而追訴之。總之,法律規定成為人之後所享有的種種法律上的利益,而不正面定義什麼是人。基本上,「人」有其社會通念上的概括內涵,有其自然科學上的含意。法律上的「人」雖有其獨特的內涵,其定義卻也須自然科學知識的輔助,不能純以人文學的方式辯證演繹得出。欲界定「人」的適當定義,一定得求助於生物及醫學知識,而符合社會需求,定出來的內涵,才能對法律秩序有幫助,

又不致和現實自然脫節。我國法律條文不直接定義「人」或「自然人」,自有其睿智的考量。隨著時代改變,科技越發達而益發顯得當初這個考量的重要。我國民法第六條規定:人之權利能力,始於出生,終於死亡。由此條文內容可知,居於出生與死亡之間的這一段人類生命,即是民法所謂的「自然人」,而享有權利能力。出生之前是為胎兒,死亡之後成為遺體,都不是民法上的真正權利主體,民法上不賦予「自然人」的資格,自然無權利能力可享。一切關於人的權利之享有,從出生的剎那間開始發生。則了解「出生」的定義,對於一切法律上關於人的權利討論問題,其重要性不言可喻。以往,法學家關於「出生」的定義,有著各種見解:有陣痛說、初聲說、一部露出說、

全部露出說以及獨立呼吸說等等。分別以滿足學說中的要件之時點為出生的時點。大抵論出生,不能太迂闊,亦不能太鑽研。我國民法通說以獨立呼吸說為是,認為能獨立呼吸者,方享有完全的權利能力而為自然人。而刑法上的以往判例似亦支持獨立呼吸說。科技日益進步,以往所沒有的醫療器材及藥品,使醫師能救活從前注定夭折的脆弱生命。然而今日,學法論法者仍遵「古法泡製」討論對於出生的定義。不禁令人尋思:這樣的見解是否切合社會目前的需要,學說與現實間的落差,是否將為這個社會衍生更多的問題呢? 古人對胎兒的看法,認為是母親肚子裡的一塊肉。所謂骨肉是也。我國法學家,不乏存在同樣看法者,認為未出生的胎兒

,僅為母體之一部 。既為母體之一部分,則和母親身上的一塊肉同樣,當非權利主體。如此看法,不僅與自然科學上的知識相去甚遠,亦難解釋胎兒何以享有民法第七條之保護。僅將胎兒視為母體之一部,更無法解釋墮胎罪及優生保健法之設。在我國獨立呼吸通說出生定義下,產生了在醫學上已出生,然而在法學上尚未「出生」的特殊人類生命體,如缺陷兒與早產兒等。這些生命體以往只是像蜉蝣般匆匆到人間轉悠一剎那,便又匆匆離開人世。若給與其人權,其短暫的拜訪勢將引起既存親屬及社會其他人一時的極大騷動與不便。然而拜今日醫學技術進步所賜,這些離開母體卻在法律上未「出生」的生命,獲得醫療長大為社會人的機會是越來越大了。不管他們的存在是別人

所期待或不情願,執法者若完全忽視其存在,必定造成家庭和社會惶恐不安。法律上,他(它)們理論上是受保護的。然而今日社會中,由於新生兒本身的脆弱,加上它們本身有殘疾,註定它們要成為社會中弱勢中的超弱勢者。有太多成年人為了自己的各種理由,將它們仍當作母親身上掉下來的一塊肉,任意處理。法條規範有保護人和胎兒的明文,但現實問題像諷刺法律般發生在社會許多角落,而且發生的範圍之廣,發生的頻率之高,遠超過法學界所能夠想像。其中令人矚目的,例如經家屬同意或指示下,醫師對於這些生命不予積極救助導致其死亡者 ,是否涉及殺嬰或墮胎以及民法上侵權或故意致應繼承人死亡等問題。誠然,這是執行面的問題,不能歸咎立法、論法者。

然而法學者只要遇到法律無法有效執行時,就把責任歸咎於執行者,而仍沉醉在自己邏輯嚴謹的學說中,這豈是法學家貢獻社會的應有方式。儘管規範明文俱在,學說在學理上辯證無礙,當法律無法被有效執行達於不合理程度時,法學家豈應坐視不睬。法學家的學識,對於社會十分珍貴,往往是社會最後的良知。對於無法有效被執行的法律,法學者是否能為這個社會思考:到底是執法者惡意或消極所造成,抑或法律當真有滯礙難行之處;原先法學家用以補充或解釋滯礙難行之處的學說,是否仍在實用性上有欠缺,以致於使執法者望犯罪而興嘆;或是學說的確定本身在學界就仍有太大爭議,連法學者們都不能普遍認同的,又如何期望執法者及人民能認同。我國雖是法治的國家

,然而國家公務員自高官以至基層,對法律的了解普遍缺乏。民代就別提了,更別說一般人,即使法律的意旨明確都不見得能遵守,何況是模糊不清,需要學說補充者。學說假如不能幫助法律被有效執行,就不具實用性,只是法學者一人獨享的珍玩,對於法治的惡化只有雪上加霜的效果。 由於「人」在我國憲法及法律中無明文定義,有賴學說的界定。界定「人」開始時點的出生,學說不夠實用時,社會大眾便搞不清楚「人」的始期何在,及何時起「人」生命和權利應受尊重。很明顯的,法律上關於出生的學說完全跟不上目前自然科學的進步,也完全不能掌握今日社會的脈動。導致原本對法規便了解不深的待產孕婦、親屬和醫護工作者,對此

更加無以遵循。在東方,人們相信「慈母之於弱子也,務致其福」 ;在西方,傳統上也願意相信父母總是會做出對子女最有利的判斷(the child’s best interest)。然而產房是個潘朵拉的箱子,永遠無法預測最後誕生的結果為何。一個生命的誕生,有時無法滿足家屬原先對於「完美」新生命的期待,甚至可能令他們大受震撼,而在情緒激動之餘做出對於不討父母歡心的初生子女不利的決斷 。面對家屬表達不願施救的態度時,醫師以何考量做判斷呢?在醫學的角度看,這些有缺陷的生命其中有現今醫學技術能施救的,有獲救機會渺茫者,亦有至今尚無能施救者。不論新生兒能獲救與否,產科醫師首先關心的,是他治療的主要客體:母親。新

生兒無法表達自己的意思,產婦的態度將對產科醫師產生重要的影響。其次則再加上醫師專業知識對於此新生兒將來生活品質的判斷。可能令社會有點驚訝的是,醫師常以社會利益為出發,去考慮救活新生兒的得失,而非自身利益。幾乎沒有例外地,無論如何判斷,產科醫師都不會因此多受有經濟上之利益。假如救活此缺陷兒將來可能留下後遺症,則此缺陷兒在產科醫師心目中的評價會很低。因為醫師此際想到的是救治的結果,社會將增加一位對社會「造成負擔,沒有貢獻」的人。況且對這個缺陷兒來說,將來的生活品質會很差:我國的社會大眾,主觀上多有歧視身心殘障者,且客觀上社會生活環境設施對於殘障者亦十分不利。更何況,醫師即使能救活缺陷兒的命,卻救不

回父母愛缺陷兒的心,一個不被祝福的生命,值得救嗎?這個問題,迴盪在此刻將做決定的醫師心中。當然,一切可能只是產科醫師的遁詞,可能產科醫師根本看缺陷兒不順眼,因為接生的結果不完美,好像醫師自己完成了一件瑕疵作品,讓醫師覺得洩氣。然而這種揣測成立的可能性其實不高,醫師早已看慣了各種千奇百怪的生產結果 ,何況又事不關己,因此而失去理性的機會微乎其微。其實,醫師下了班之後,也只是社會中的一個尋常百姓。一個深深受社會價值觀影響支配的小百姓。影響他做決定的思維,或許正反映了他潛意識裡平時就根深柢固的社會價值觀。加上他很可能也是為人父母者,或者,從許多自己或同事的口中的經驗之談得知,為了照顧身心障礙兒童引起

的壓力而崩潰的父母,終致家破人散的悲慘故事。這些因素使得產科醫師在新生兒被產下的那一瞬間非常容易認同父母的角色,輕易允諾配合作不理性的處置。情勢是絕對性的一面倒,新生兒連哭聲可能都發不出,產房中沒有任何聲音為這些不受歡迎的生命求情。缺陷兒的預後不佳時,只要家屬提出放棄積極治療,甚至更進一步的處理方式來終結這些殘缺弱小的生命,醫護人員多半願意配合家屬。在這些事件中,有多少醫護人員已經忘情地扮演著上帝決定讓誰生,讓誰死的家屬同意之下所託付的角色,無從得知,能確定的是這些人此刻其實已化身為穿著白袍的死神角色。平時善懦怕事的醫護人員,為何在此時如此大膽?除了以上的價值觀、認同的問題外,在與許多醫護人員

針對此事的訪談中,發現大部分的醫師護士,不曉得法學上所謂「人」的意義,更別說各種學說見解。即使一知半解者,也不認為自己的行為是在殺人,彷彿他們只是幫助母親處理掉「身體之一部」。有些醫護人員知道民法的「出生」通說是獨立呼吸說,但一知半解可能更糟,醫師護士會認為此新生兒仍非法律上的人,所以他們頂多只是在幫母親「墮胎」。我國刑法上「人」或「出生」的學說定義為何?相信沒有幾個醫師護士答得出來。醫師如此,何況一般人。法學家當然可以盡情的譏笑、斥責一般人和醫護人員對法學的無知。但幫助社會大眾更瞭解初生的定義比較起來可能對我國法治更有貢獻。殺嬰現象非我國社會所獨有,事實上全世界所有國家都存在這個問題 。美國

在隆納.雷根總統時代,發生了一件令社會爭辯不休的事件。一名患有染色體異常及其他身體缺陷的新生兒,因為父母拒絕讓其接受積極治療而死 ,此新生兒被稱為Indiana Baby Doe 。此事引起輿論嘩然,於是雷根政府和國會通過一項立法,法案被稱為Baby Doe Rule。其內容規定:依本法案指示,必須治療有缺陷之新生兒(impaired newborns),除非1.缺陷新生兒為永久的昏迷狀態(permanently comatose),2.任何治療只是延緩它們的死亡過程(prolong their death),或3.治療不會有效(would not be effect)。 法案的通過,當然激起

許多正反的意見 ,但是比起我國學者一邊疾呼生命權保障,一面又假裝沒有看到社會發生的迫害生命權現象,甚至看到了還是將責任往「執行面的錯」一推了事。美國立法者和法學者主動嘗試解決問題顯然較為入世。即使法學者無法影響立法者做出更好的法規範,但還是可以仔細評估各出生學說的實用性,選擇對社會最有幫助的說法,教育給法學英才。透過這些將來的法學工作者去改善實務執行的偏差。一個清晰的出生定義也容易使社會上所有人,包括那些私下處理或找醫師協助的產婦,以及醫護人員有更清楚的概念。只要明白「人」的定義,至少許多明哲保身的醫護人員絕對不會淌犯罪的混水。 民法關於「人」的通說為「獨立呼吸說」

,確立至今,已數十年之久。「獨立呼吸說」有其時代意義,然而今日社會變遷,已非當年主張此說者所能預料。事實上,用「獨立呼吸說」來界定出生時點,已然造成現實生活中許多私法關係的不便,甚至是混亂。如今是否吾人尚須堅持,非以「獨立呼吸」之具備,不得擁有權利能力,本文將從「需要與否」的角度加以討論。 以上所提出的殺嬰問題,當然還有非法墮胎問題,其實在現實的社會中確實存在。只是少有攤開在陽光下的機會。社會當然不該裝聾作啞,允許家屬和醫護人員在醫院中私下篩選誰該活,誰該死,偷偷地終結他們不喜歡的生命。然而若因此將出生的過程,加上重重法律枷鎖,像防賊一樣,令醫護人員動輒得咎,對

於生命法益的保護,反為不美。事實上有許多醫護人員對於現今社會以不理性的態度處理醫療糾紛,頗感無奈,移民出走或轉職者大有人在;所謂的冷門科目招不到新進醫師的怪現象更非社會之福 。刑法是生命法益的守護者,刑法如何定義出生,關係到生命的保護是否周全。雖然刑法並非專定來對付產科工作者,但目前生產不找醫院者幾稀矣。假如刑法學說嚴厲太過,「抓醫如抓賊」,醫療從業者更難導正目前的惡性循環。恐怕會讓全國民眾付出社會成本,一起成為醫療水準倒退的輸家。因此,本文將以實用性和社會風險,社會成本的角度來討論各種刑法的出生學說。

冷門英文名字m的網路口碑排行榜

-

#1.女性英文名字:字母L

英文名. Name, 來源. Source, 含意. Meaning. Lacey, 法國. France, 法國某個地方名. French; from a place name. 《M/F 男女可用》. Lagina, 希臘 於 www.starcountry.net -

#2.Eunice 英文名2023

2023-04-11 Eunice 英文名11.04.2023 Administrator Eunice 英文名Eunice 英文名英文 ... 延伸閱讀:英文名字取對好感度up兩倍!9大冷門好聽英文名字,Riley超夯、Taja ... 於 arses.online -

#3.【冷門英文名字m】600個男生英文名字&意義總... +1 | 健康跟著走

冷門英文名字m :600個男生英文名字&意義總...,2022年1月11日—400個男生英文名字完整收錄,想知道自己英文姓名代表的涵義嗎?想取個適合自己的英文名字嗎? 於 tag.todohealth.com -

#4.每日二字: 這樣寫就對了! - 第 42 頁 - Google 圖書結果

雖然如此,這部「冷門片」卻在網路上意外引發大陸網友及藝文界人士熱烈討論, ... 不過,《費德克 _ 巴萊》的英文片名為《乏>刀刀 5 刀 m o 『薑 m 刀>一 Z 田 O < <》 ... 於 books.google.com.tw -

#5.A-Z好聽小眾冷門英文名字大全!取對適合英文名字,讓人一眼 ...

1.Alma(音譯:阿爾瑪) · 2.Beth(音譯:貝絲) · 3.Celia(音譯:西莉亞) · 4.Daryl(音譯:黛爾) · 5.Eda(音譯:伊達) · 6.Faye(音譯:費伊) · 7.Greta ... 於 www.beauty321.com -

#6.好听又冷门的女孩英文名大全 - 好名字网

核心提示: 好听又冷门的女孩英文名大全。给自己的孩子起个英文名,已经成为了当下的趋势,可是名字一多,就会产生重名的情况。 於 www.hmz.com -

#7.品牌總覽 - SOGI手機王

瀏覽台灣所有手機、平板、穿戴裝置品牌如Apple、SAMSUNG、ASUS、OPPO、小米等都在這裡。手機王提供產品規格資訊、購買價格比較、評測報告等全方位服務. 於 www.sogi.com.tw -

#8.100个冷门且好听的英文名女孩(100个冷门且好听的英文名)

在德语和古英语中名字的寓意是“判断勇士;决定战士”之义,很霸气。 现如今意指“王后”的含义。 https://m.vista-js.com/f/458409.html. 推荐 ... 於 m.vista-js.com -

#9.Bray 中文2023 - babaala.online

男士用的最多,历史来源于英语,Bray是个冷门的名字,这个英文名字表示实事求是、内敛。 Bray 的基本信息英文名字: Bray 中文音译: 布雷中文翻译: 暂 ... 於 babaala.online -

#10.英文名字女2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門 ...

M 開頭女寶寶英文名字: M是一個快樂的,樂觀的字母,有很大的創造性的振動。字母M表示你會為自己所愛的人而驕傲。你也會為另一半所支持的事業充當有力的宣導者。 於 year.gotokeyword.com -

#11.好听又冷门的女孩英文名! - BiliBili

10个G开头的 英文名 !好听得我都想改名字啦! 26个好听有气质的女生 英文名字 |优雅寓意好. 於 www.bilibili.com -

#12.人人也是升學專家(上) - 第 106 頁 - Google 圖書結果

m Dauntsey's School HONOS DO 說創校年份 1542 年學校類型男女校學生年齡 11-18 歲最低 ... 這所學校就會帶給我這些感覺:開朗、英文好、藝術、敢於嘗試及多方面發展。 於 books.google.com.tw -

#13.Bray 中文2023

男士用的最多,历史来源于英语,Bray是个冷门的名字,这个英文名字表示实事求是、内敛。 Bray 的基本信息英文名字: Bray 中文音译: 布雷中文翻译: 暂无性别倾向: 男生 ... 於 estirecez.online -

#14.l开头的男生女生英文名男孩女孩 - 我要起名网

编号 性别 英文名 中文名 含意 1 男 Lewis 刘易斯 著名勇士 2 男 Lawrence 劳伦斯 月桂树的意思,桂冠 3 女 Lilith 莉莉丝 属于晚上的 於 www.517ming.com -

#15.600 個男生英文名字&意義總整理 - AmazingTalker

400 個男生英文名字完整收錄,想知道自己英文姓名代表的涵義嗎?想取個適合自己的英文名字嗎?快看Amazingtalker的英文姓名和名稱意義總整理! 於 tw.amazingtalker.com -

#16.m開頭的英文名51個獨特氣質的英文名 - 人人焦點

此英文名字翻譯爲莫伊拉,該名由3個音節組成,看起來冷門小衆,給女生起名是指很重要,精緻、妙語連珠。moirae歷史來源於拉丁語,這個名字在國外超級流行 ... 於 ppfocus.com -

#17.M開頭好聽的女孩英文名字 - 老资料

M 開頭好聽的女孩英文名字有哪些,在些起名網免費取名為您推薦好聽的以M開頭的女孩英文名字,以供你起英文名學習和參攷。milly為camille,emily,melissa的簡稱。 於 www.laoziliao.net -

#18.周休三日會成真?快選舉一切都有可能,他曝未來3發展 - 風傳媒

1、晉升:加的很少,但你要負責的更多。所以你可能時薪更低。 · 2、跳槽:可悲的是,這幾乎才是最常見的中階主管薪水提昇的主要方式。 · 3、公司營運績效 ... 於 www.storm.mg -

#19.夏志清夏濟安書信集:卷五(1962-1965) - 第 123 頁 - Google 圖書結果

晚期的文章,多講冷門書,我在上海時看後,不大能領略,所以很有把他所有的散文集從頭 ... of East and West)、《化學胚胎學》(Chemical Embryology)等。 d Lavery,可能指M ... 於 books.google.com.tw -

#20.駭客思維: 抓出生活中的不合理,優化你的人生 - Google 圖書結果

雷格爾(Joseph M. Reagle Jr.) ... 這三個名詞的定義,就古代支持者來說,是難以辨識的一句出自的名是: 「只要不符合你自己的理性和常,什都不要相不出自的口,使是我。 於 books.google.com.tw -

#21.Mela[梅拉]的中文翻译及英文名意思

Mela代表是黑暗,适合女生英文名字,出自波兰语、西班牙语,Mela是个好记的名字, ... 在男生中,Mela比较少见,但很有特色,在女生中,Mela稍微冷门,用的外国人不是 ... 於 www.zxfy.com -

#22.冷門英文名字j的推薦與評價,PTT、PINTEREST

延伸閱讀:A-Z好聽小眾冷門英文名字大全!取對適合英文名字,讓人j 字開頭的好聽英文名女-起名好聽的名字名字大全起名取名-獵名網 ... 於 fancy.mediatagtw.com -

#23.30 個高質感又不易撞名的男女英文名字,新生活幫自己取一個 ...

不管是邁入新的校園生活或是新的職場生活,自我介紹的時候除了本名外,最容易讓人記住的絕對是英文名字,這時候若說出一些太像小孩或太大眾的菜市場 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#24.智利英文2023 - oldumuladi.online

你还可以到如下英文名专题中获取更多英文名字: 更多:c开头的女生英文名大全. ... 更多:c开头的冷门英文名"智利国营铜公司"英文翻译codeca corporation for economic ... 於 oldumuladi.online -

#25.【男仔英文名】寓意勇敢高貴智慧好聽不撞名75個英文名強力推薦

適合男仔的名字以勇敢、堅強、高貴、聰明、自由等組合最為熱門,希望培養小朋友的品格與性情,亦是祝福小孩能健康且愉快地成長,並成為未來領袖或保衛 ... 於 mamidaily.com -

#26.常見女生英文名字M~R

字母M開頭的女生英文名字字:Mabel梅布爾/瑪佩爾Madeline馬德琳Maggie瑪姬(Margaret的暱稱)Mamie瑪米(Margaret, Mary 的暱稱)Manda曼達Mandy曼. 於 hionline.pixnet.net -

#27.自爆美籍港人梁成運神秘身分?中共間諜罪背後或藏戰略目標(圖)

根據官方通報,梁成運(英文名JOHN SHING-WAN LEUNG),男,1945年5月1日出生,香港永久性居民身份證號碼A801XXX,港澳居民來往大陸通行證 ... 於 m.secretchina.com -

#28.Beauty美人圈- 取一個好聽又給人好印象的名字真的很重要 ...

名字可以代表你給人的第一印象,甚至影響你是否能夠在職場、社交環境裡被人記住!以下就蒐集英文字母A-Z開頭的26個小眾冷門英文名字,不只讓人對你印象深刻,也讓你的 ... 於 m.facebook.com -

#29.英文名字女好听又冷门_猎名网

很多女孩子在选择英文名的时候,就希望自己的英文名字能够小众冷门一点,可以显示出自己的与众不同,以下整理了好听冷门的女孩英文名字,可以借鉴下。 於 m.liemingwang.com -

#30.香港歌手列表- 维基百科,自由的百科全书

本表列出香港歌手,以在香港出道的歌手為主,曾在香港發行唱片的非香港歌手亦可收入,記錄1940 ... 姓名按英文字母排序,其後為中文筆劃。姓名後標註†者為已逝歌手。 於 zh.wikipedia.org -

#31.2023 男仔名香港

因此,以下為大家準備了一些小眾冷門的男英文名,更有一些是明星藝人或他們的兒子的名字,由A至Z排起,為孩子改一個既能令人印象深刻,又有意思的英文名! 於 frekans.pw -

#32.k開頭的英文名男生特別k字母開頭的男子英文名 - 壹讀

今天,wed114結婚網小編為大家帶來k開頭的英文名男生特別,分享k字母開頭的男子英文名大全。在這個英文世界通用的時代,大多數緊跟潮流的人都會幫自己 ... 於 read01.com -

#33.K 字頭英文名2023 - neredeydi.online

Hepatic K 字頭英文名K 字頭英文名4 limbs 寓意:纯洁的。 ... 名列表. k开头的热门英文名列表. k开头的好听的英文名列表. k开头的气质英文名列表. k开头的冷门英文名 ... 於 neredeydi.online -

#34.Pin on 想法 - Pinterest

A-Z好聽小眾冷門英文名字大全!取對適合英文名字,讓人一眼記住你- BEAUTY美人圈. 名字 ... 於 www.pinterest.com -

#35.有没有一些高冷的一些女生英文名(要长的) - 喜马拉雅

突出女性美丽动人、魅力十足的特点;音标:音律优美、悦耳动听。适合女孩起该英文名字,并且从当下起英文名风格来说,此类型属于小众,冷门的。 於 m.ximalaya.com -

#36.智利英文2023

你还可以到如下英文名专题中获取更多英文名字: 更多:c开头的女生英文名大全. ... 更多:c开头的冷门英文名"智利国营铜公司"英文翻译codeca corporation for economic ... 於 esdikgeliyoruz.online -

#37.小众好听的英文单词

好听的m开头的英文单词 · 好听的小众中文歌曲推荐 · 很好听的英文单词 · 好听的小众法语 · 好听英文单词有哪些 · 小众比较好听的歌 · 小众歌曲好听的 ... 於 222.186.45.128 -

#38.港股策略王: Issue 40 黃國英化身 Football Manager 教你踢逆境波

大女兒選修英國文學,小女兒唸考古學,兩個科目在香港都被視為「冷門」學科。 ... 識賺識玩 M. BENZ——Concept IAA 法藩克福車展的英文縮寫為IAA(Internationale ... 於 books.google.com.tw -

#39.M开头的英文名

英文名 中文名 含意 ♂Martin 马丁 战神的,尚武的 ♂Moore 穆尔 高贵的,伟大的 ♀Mary 玛丽 完美的人,苦难的女孩 於 en-name.xiao84.com -

#40.英文縮寫大全- 2023

2、根据中文名的发音比如:李乔丹,英文名:Jordan,根据中文的读音来匹配 ... 的正式英文名字,也有可能是較少見的冷門名字,建議再點擊名字進入說明 ... 於 measure.pw -

#41.女孩英文名大全丨1000个有逼格又好听的英文名 - 知乎专栏

宝宝开始学英语了,想给TA起个英文名。 看起来很简单的一个事儿,挑得眼花缭乱,废了N多脑细胞。 既不想太庸俗,也不想太冷门,既要寓意好,也要读起来显得有气质。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#42.名家論壇》馬斌/《頭號外交官》:諜報政治劇與女性的職場挑戰

△《頭號外交官》是2023年上映美國政治類型影集,被譽為必看冷門政治神劇。 ... 這個英文片名都還鬧雙包(其中一部是英國劇,中文劇名《外交風暴》, ... 於 www.nownews.com -

#43.冷門菜單2023

英文 頻道):https:www.youtube.com/channel/UC23SG4XKkSrbhz-bZ2f5Mfw三原TAIWAN(日文頻… ... 冷門集團開箱-Citroen Berlingo - 不用在私訊問菜單了! 於 derdiko.online -

#44.以M开头的冷门的女孩英文名(冷门好听的女生英文名) 66个

共找到简单的霸气的英文名70个,精选冷门的英文名,每个名字都备注了寓意,听起来都十分顺口,给人一种了不起动容的印象,取英文名已经成了一个必修 ... 於 www.qdcent.com -

#45.好听又冷门的女英文名好听又冷门的女英文名列述 - 伊秀女性网

1、Stephanie同样来自希腊语,有“皇冠”的意思,她代表了美丽、温柔、苗条、体贴,心思细密,有一种很特殊的风味,像是时装模特儿。2、lorraine——洛伦 ... 於 m.yxlady.com -

#46.M開頭的英文名字

英文名字 中文名 意義 Martin 馬丁 戰神的,尚武的 Moore 穆爾 高貴的,偉大的 Mary 瑪麗 完美的人,苦難的女孩 於 yingwenmingzi.org -

#47.[寶寶] 女寶英文名字請益- 看板BabyMother

最近幫寶寶報名親子音樂英文班,要提供寶寶的英文名字,中文直譯是Rui-fan ... (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/BabyMother/M.1602318341. 於 www.ptt.cc -

#48.好听又冷门的女生英文名大全- 个性名字网

好听又冷门的女生英文名大全. 来源:http://mingzi.jb51.net 时间:2018-11-20 点击:47424. 怎样给女生起英文名?好听的英文名有哪些?下面小编带来好听又冷门的女生 ... 於 mingzi.jb51.net -

#49.Bray 中文2023

男士用的最多,历史来源于英语,Bray是个冷门的名字,这个英文名字表示实事求是、内敛。 Bray 的基本信息英文名字: Bray 中文音译: 布雷中文翻译: 暂 ... 於 bosabakma.online -

#50.2021北欧小众英文名女,冷门好听的女生英文名都有哪些

冷门 好听的女生英文名都有哪些?独特罕见的女生英文名有Margery、Prudence、Hall、Anastasia。 1、Margery Margery则较为冷门,中文名玛格丽、玛杰丽,寓意是珍珠。 於 tools.2345.com -

#51.2022年射手座宝宝冷门有内涵的英文名字大全 - 水墨先生

给宝宝取一个特别又有内涵的英文名字,也会让孩子显得与众不同,等到需要用到的时候,也会让孩子在人群当中显得不一样,下面就来看看2022年天蝎座的宝宝冷门又有内涵的 ... 於 m.smxs.com -

#52.2023交友軟體推薦15款熱門整理!網傳攻略 ... - Women's Health

等常見的交友軟體,我們這篇先不討論~本篇收集了多款熱門、冷門、朋友私下常常討論到 ... 「有時會認識到其他國家的人,還可以順便練習英文還不錯。 於 www.womenshealthmag.com -

#53.爆冷門!《英雄聯盟》MSI季中邀請賽中國BLG「3 - 三立新聞

G對戰中國LPL賽區的第二種子Bilibili Gaming(BLG),最終BLG以「3:0」爆冷門完封GEN.G。 ... 面試台積電測驗+英文通過!他未錄取愣了 ... 於 www.setn.com -

#54.女生英文名字意義一次了解! - VoiceTube Blog

英文: 中文: 來源: Abigail 艾比蓋 希伯來 Ada 艾達 英國 Adela 愛得拉 德國 於 tw.blog.voicetube.com -

#55.莫耶斯激動yeah!懷斯:科拿斯歷史留名 - 雅虎香港體育

迪勒懷斯賽後大讚這位隊友:「他的名字將會永留韋斯咸的史冊,,他太開心了。 ... I'm committed to continuing to work on myself.”. 於 hk.sports.yahoo.com -

#56.英文名字大全

包含4000個在英語系國家使用到的英文名,依開頭英文字母分區排序,並附註開頭英文字母代表的意義。 於 www.ezname.org -

#57.夏志清夏濟安書信集: (卷五:1962–1965)(簡體字版)

英文 譯本,而Sologub之類的作家,魯迅是讀得很熟的。 ... 晚期的文章,多講冷門書,我在上海時看後,不大能領略,所以很有把他所有的散文集從頭讀一遍的興趣。 於 books.google.com.tw -

#58.英文名女 - 经理人

好听的英文名精选推荐1、complete|结束2、Bubble泡沫3、Precipitation(沉淀) 4、garbage|小废 ... 冷门有气质的英文名女,比较低调大气的冷门英文名女. 於 m.jingliren.org -

#59.以m开头的男生英文名字大全 - 起名网

以m开头的男生英文名字大全列表如下: Magee,麦基, 爱尔兰易发怒的人。 Marshall, 马歇尔英国, 看守马的人,君王的跟随者。 於 www.yw11.com -

#60.維多利亞一哩賽,前人足跡被困內欄也有辦法 - flameracing

香港賠率方面,次熱門仍是「純淨之輝」,第三熱門才是「匯兩川」,甚至看到「前人足跡」是30多倍冷門,不過最終調到8.4倍,回復應有水平。 於 flameracing.net -

#61.以M开头的最终幻想英文名(共64个)-值得一看 - 情话网

此英文名字翻译为马尔,该名由2个音节组成,看起来谐音冷门,作为小女性名字,展现令人羡慕简单至诚的品格特点。marre来源于希伯来语、英语,这个名字 ... 於 www.qinghuaya.com -

#62.冷门好听的女生英文名(精选390个) - 群走网

冷门 好听的女生英文名1 (01)、megan 古英文中“伟大的”意思,megan给人的印象是个像小精灵般的 ... 彰显出冷门的寓意内涵;音标[m?li]好听、易读。 於 www.qunzou.com -

#63.好听又冷门的女英文名-太平洋电脑网 - 软件

适合女孩子起该英文名,突出了女性不起眼,但有能力的特点。彰显出冷门的寓意内涵;音标['m?li]好听、易读。 给女孩起英文名注意事项. 英文名是 ... 於 pcedu.pconline.com.cn -

#64.千萬不能取這些英文名!ps:原來John是馬桶的意思哇- YouTube

1.5 M views 3 years ago. Please subscribe my channel=) 【女生 英文名 】這麼多好聽的名字,女神一定要get哦! … Show more. Show more. Show less. 於 www.youtube.com -

#65.冷門有氣質的英文名女好聽大方的女生英文名

音標爲[m?ɡ],時尚洋高要氣,帶有「珍珠」的寓意內涵,用作女孩英文名字,引申爲珍貴、高貴、優雅等氣質特點,也飽含了父母對孩子滿滿之愛的蘊意。 於 k.tap2world.com -

#66.Sword Art Online刀劍神域外傳 Gun Gale Online (4): ─3rd特攻強襲 背叛者的選擇(上)─

該處可見到的是側面寫著英文字母的貨櫃車堆積著黑色桶子的罐車積載物是圓木的沉重 ... 耳朵聽見的回答是蓮透過通訊道具請示M的指示 M先生馬上就到編組站了我該怎麼辦? 於 books.google.com.tw -

#67.蓉姓名英文2023

延伸閱讀:A-Z好聽小眾冷門英文名字大全!取對適合英文名字,讓人一眼記住你延伸閱讀:2020國外男女「熱門英文名字」TOP10!Sophia變菜市場名,叫Isabella的都是美女? 於 gamdft.online -

#68.Bray 中文- 2023

男士用的最多,历史来源于英语,Bray是个冷门的名字,这个英文名字表示实事求是、内敛。 Bray 的基本信息英文名字: Bray 中文音译: 布雷中文翻译: 暂无性别倾向: 男生 ... 於 mechanical.pw -

#69.線上M開頭的英文名字產生器,提供萬種男生和女生的名字

提供M開頭的英文名字及名字意義及職業和星座及中文名稱和念法. 於 www.namecopy.com -

#70.【英文名字懶人包】最受歡迎的男女寶寶英文名TOP 100

寶寶取名對家庭來說是人生中很重要的一件事情。 畢竟,我們都知道一個好記又有特色的英文名字,會讓孩子更容易被記得,也可能更有同儕緣,並在人生和 ... 於 mamiguide.com -

#71.最受歡迎英文名字女+男Top20 拆解背後性格寓意新年打好基礎 ...

2023最受歡迎英文名|新一年有新開始改個好聽又好意頭的英文名最好。 雖然於亞洲社會,相對中文名較為次要,但是一個適合孩子性格的英文名, ... 於 www.sundaykiss.com