冷門英文名字l的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 法治流變及制度構建:兩岸法律四十年之發展:孔傑榮教授九秩祝壽文集 和勞倫斯.卜洛克的 向邪惡追索都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自元照 和臉譜所出版 。

東吳大學 法律學系研究所 林秀雄所指導 陳建成的 論民刑法出生學說之實用性 (2000),提出冷門英文名字l關鍵因素是什麼,來自於出生。

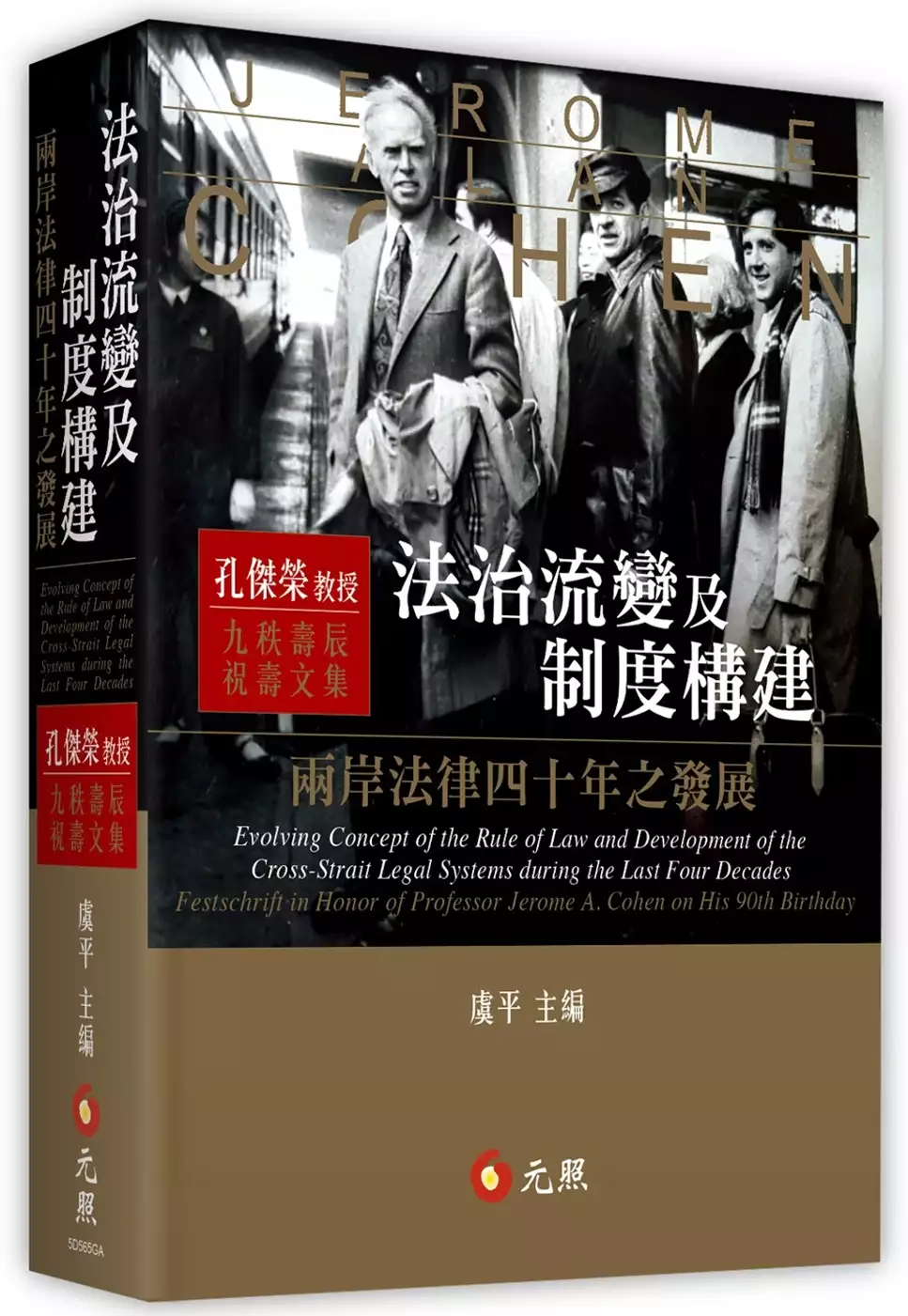

法治流變及制度構建:兩岸法律四十年之發展:孔傑榮教授九秩祝壽文集

為了解決冷門英文名字l 的問題,作者 這樣論述:

本論文集收錄了來自大陸、臺灣和香港的四十位作者(含合著作者)的大作,文章圍繞著四個重要的主題展開,涵蓋了法治憲政原理、法律歷史、刑事司法制度、民商法律,國際人權、仲裁及跨國商業協定等主題,涉及大陸、臺灣、香港的現實法律問題、法律歷史及國際經驗,反映了作者們對各自領域內的制度構建與法治之間聯繫之關切,實為難得的學術盛宴。並作為孔傑榮教授九秩壽辰祝賀之禮,向孔教授致上最高敬意。 編者簡介 虞 平 旅美中國法律和人權專家 畢業於美國西雅圖華盛頓大學法學院,獲比較法博士 早年畢業於中國華東政法學院(現華東政法大學)、復旦大學 上個世紀八十年代曾

任教復旦大學法律系 九十年代初赴瑞士洛桑大學和聯邦比較法研究所訪問 後任美國開放社會研究院(Open Society Insitute)資深研究員和「中國人權」組織法律顧問 2000年至2010年任紐約大學法學院亞美法研究所研究員 2013年至2014年任美國律師協會「法治項目」中國主任 現旅居紐約 作者簡介(依文章發表順序排列) 張偉仁 中央研究院研究員 李念祖 東吳大學法研所、臺灣大學政研所兼任教授 史際春 中國人民大學法學院教授、安徽大學講席教授 安徽師

範大學法治中國建設研究院研究員 丁庭威 華東政法大學經濟法專業碩士研究生 陳玉潔 香港大學法學院全球學術研究員 紐約大學法學院亞美法研究所合作學者 王金壽 成功大學政治系教授 孫 平 華東政法大學法律學院副研究員 賀衛方 北京大學法學院教授、博士生導師 童之偉 華東政法大學教授 田文昌 京都律師事務所名譽主任 中華全國律協刑事業務委員會主任 西北政法大學刑事辯護高級研究院院長 中國

政法大學、北京大學、清華大學、社科院法學所等校兼職教授 賴英照 司法院前院長 湯德宗 東吳大學王紹堉先生講座教授 前司法院大法官 葉俊榮 臺灣大學法律學院教授 林 峰 香港城市大學法律學院教授、副院長 司法教育研究中心主任 香港法律改革委員會委員 香港執業大律師 陳弘毅 香港大學法學院鄭陳蘭如基金憲法學教授 全國人大常委會香港基本法委員會委員 羅沛然 香港執業大律師 張文貞

臺灣大學法律學院教授 許多奇 復旦大學法學院教授、博士生導師 程國琴 集美大學法學院副教授 趙秉志 北京師範大學刑事法律科學研究院教授 中國刑法學研究會會長 袁 彬 北京師範大學法學院暨刑事法律科學研究院教授 中國刑法學研究會理事暨副秘書長 樊崇義 中國政法大學教授、博士生導師 國家法律援助研究院名譽院長 北京師範大學「京師首席專家」 卞建林 中國政法大學訴訟法學研究院院長、教授、博士生導師 中國刑

事訴訟法學研究會會長 謝 澍 中國政法大學刑事司法學院博士研究生 吳宏耀 中國政法大學教授 國家法律援助研究院院長 古錦平 中國政法大學刑事司法學院碩士研究生 劉仁文 中國社會科學院法學研究所研究員、教授、刑法研究室主任 王秀梅 北京師範大學刑事法律科學研究院教授、博士生導師 商浩文 北京師範大學刑事法律科學研究院副教授 時延安 中國人民大學刑事法律科學研究中心特聘研究員、法學院教授 向朝陽

四川大學法學院教授 中國法學會刑法學研究會理事 國際刑法學會中國分會理事 甘華銀 四川大學法學院刑事法適用研究中心助理研究員 鄭莉芳 四川大學法學院副教授 趙 遠 中國澳門特別行政區保安司高級技術員 北京師範大學反恐怖法治研究中心特邀研究員 蘇凱平 臺灣大學法律學院助理教授 陳聰富 臺灣大學傅斯年講座教授 臺灣大學特聘教授 臺灣大學法律學院蔡萬才法學講座教授 顧維遐 香港大學法律學院副

教授 宋燕輝 中央研究院歐美所研究員 挪威奧斯陸和平研究所全球研究員 石靜霞 對外經濟貿易大學法學院教授 莫少平 北京莫少平律師事務所主任 孔傑榮教授祝壽文集序言/馬英九/前-1 序/江平/前-9 一世恩師永世情/呂秀蓮/前-13 序言/李步云/前-23 孔傑榮教授照片輯錄/前-27 前言/虞平/ 1 【法治的理念與人權】 法家前的法思想/張偉仁/15 良心自由:德治與憲治的分野──釋字第六五六號解釋的短板與啟示/李念祖/26 法治之現代蛻變──從法典主義到規制時代/史際春、丁庭威/44

國際人權公約審查2.0──臺灣給世界的啟示/陳玉潔/59 臺灣的信念律師──關廠工人案/王金壽/78 人權白皮書應與憲法全面接軌/孫平/92 【憲法的變遷及其實施】 世祚遐久與君權限制──古典憲政與法治的比較觀察/賀衛方/125 中國大陸憲法七十年掠影──基於憲法基本原則視角的回顧與思考/童之偉/144 權力控制下的司法永遠是雙刃劍/田文昌/172 大法官解釋與外國法/賴英照/185 司法院大法官釋字第748號解釋解析/湯德宗/200 憲法權利的剝奪與落實──市民憲政主義的權利論證/葉俊榮/230 中國大陸的司法改革對司法獨立的影響/林峰/246 《香港特別行政區基本法》實施中的司法實踐與政

法爭議/陳弘毅、羅沛然/267 走向決策化的行政法院/張文貞/288 中國大陸預算制度變革源流考/許多奇、程國琴/307 【刑事法律制度的演進】 當代中國大陸刑法立法模式的演進與選擇/趙秉志、袁彬/327 中國大陸刑事辯護四十年的回顧與展望/樊崇義/349 中國大陸的認罪認罰從寬制度/卞建林、謝澍/363 刑事法官指引機制研究──以人民陪審員制度改革為背景/吳宏耀、古錦平/374 人工智能體的刑事風險及其歸責/劉仁文/401 中國大陸反腐敗追逃追贓法律機制完善研究/王秀梅、商浩文/414 謎題、困境、僵局?──中國內地與香港的罪嫌移交模式問題/時延安/443 恢復犯理論的初步構想與制度設計/

向朝陽、甘華銀、鄭莉芳/455 當代反恐立法模式問題辨析/趙遠/477 論臺灣法院對美國證據法制的繼受與運用──以兩種法無明文的傳聞例外為中心/蘇凱平/489 【跨國法與民商法研究】 在意思自主與信賴保護之間──錯誤法則的立法模式/陳聰富/511 亞太地區國際商事仲裁改革的比較研究/顧維遐/542 初探中國大陸計畫在南海部署營運浮動式核電站所衍生之國際法問題/宋燕輝/557 《美墨加協定》投資規則及對中國大陸的影響和應對/石靜霞/580 法治三人談:四十年滄桑及其未來/賀衛方、莫少平、虞平/607 孔傑榮教授生涯紀事/陳玉潔整理/651 前言 在華人世界裡,特別是華

人法律和學術圈裡,孔傑榮教授是不需要特別介紹的一位美國學者。他不僅在冷戰高峰時期,開創了西方對中華人民共和國法律的研究,被尊稱為中國法律研究之「教父」,而且在涉及到美國與中國大陸和臺灣,韓國及日本等東亞國家關係的很多事件中扮演了重要角色,是美國傑出的法學家、外交使者和人權活動家。 讓很多人不得其解的是他有二個中文名字,在臺灣,他使用的是儒雅古典的孔傑榮,而在大陸他則是廣為人知的「柯恩」。據他自己介紹,孔傑榮得自他的第一個中文老師。但是當他於1970年代早期赴大陸訪問時,正值「批林批孔」運動如火如荼, 姓孔顯然不是個明智的舉動,他從善如流,聽取了大陸朋友的建議,改用百家姓中的「柯

」,諧音英文,自稱柯恩。這讓人聯想到金庸武俠小說《射雕英雄傳》中嫉惡如仇、行俠仗義的柯鎮惡──柯大俠,從某種意義上說,他正是這樣一個生活中的大俠,對邪惡從不低頭,卻熱心幫助弱勢人群。私下裡,朋友們都親熱地叫他傑瑞(Jerry),這更符合他待人如親的個性,也是他的執意要求,這樣的稱呼對於新近認識的朋友自然就會免於客套和拘束。 我與孔傑榮教授結緣於三十四年前一個陰冷的下午。1986年的一個秋天,我在復旦大學法律系灰色小樓頂層的資料室 裡不經意地瀏覽著剛剛上架的一批英文書籍。忽然,一本印在英文書名邊緣的豎排中文字引起了我的注意:刑事程序。要知道那個年代的年輕人對於豎排中文字有著特別的

敏感,因為在任何大陸出版的中文書裡,你看到的都是漢字簡化後的橫排版,況且這是一本英文著作。我懷著好奇的心理,仔細地端詳起這本書來。“The Criminal Process in the People’s Republic of China: 1949-63” 是該書的正式書名,緊靠著英文書名的左側卻矗立著豎版的「刑事程序」四個中文字,著實讓我感到新鮮。於是,那天下午,我一口氣囫圇吞棗地將該書看了個大概,鑑於當時的英文水平,我並沒能夠完整地理解該書的意思和學術價值,但是作者的名字則牢牢地嵌入了我的記憶──Jerome Alan Cohen。從此,我便瞭解到這個世界上還有個研究中國法律的美國人叫

做「科恩」的──根據當時出版的漢英字典,Cohen通譯為科恩。復旦研究生班畢業後,我順利地成為復旦大學法律系的一名教師,開始系統研究和教授法學理論,經常也會接觸到西方學者研究中國的文獻,Jerome Alan Cohen的名字不時地出現在我的視線裡。後來,在美國比較法雜誌上看到了一篇系統介紹美國法學界研究中國法律的文章,其中介紹到 孔教授作為這一研究領域拓荒者的作用,更是加強了我對他的印象和好奇。 當時,未曾謀面的孔教授給我的最大震撼是他對中國法律的研究方法。在那個大陸與世界隔絕的年代裡,西方世界研究中國法律幾乎沒有什麼信息渠道,至多是根據當時僅有的幾本法律刊物來瞭解官方的消

息,更不用說中國大陸很快就進入了文化大革命,公檢法司均在停擺或者砸爛之列,那幾本雜誌很快也就停刊了。在此情況下,孔教授另闢蹊徑,花了數年的時間在香港採訪了很多有著大陸法律背景的難民(例如前法官、檢察官和律師,甚至也有刑事法律訴訟的當事人),透過他們的親身經歷來研究分析中國大陸當時的司法體制,特別是刑事法律程序。他的這些研究不僅奠定了其在中國法律研究中的地位,更是為西方研究大陸整體社會制度提供了經典素材。據說,1972年他和費正清教授一同接受了周恩來總理的接見,賓主相見甚歡,足足談了四個小時之久。周恩來見到他的第一句話就是,我聽說你寫了一本有關中國刑事訴訟的專著,其實,中國大陸至今連一部刑事訴訟

法也沒有呢!一方面顯示出周恩來待人處事非常細心,對每次見面的客人都要做背景功課,另一方面足見周對孔教授的研究嘖嘖稱奇。這本書也對我後來研究法律更傾向於採用實證的方法產生了極大的影響。 八十年代是當代中國的一段美好時光,神州大地上孕育著一場勃勃生氣的思想啟蒙運動。商務印書館等頂尖出版社開始系統地介紹西方思想,給封閉多年、沉悶已久的學術界注入了一股清新空氣,也影響到我們那個年代的大學生。那時的人們如饑似渴地閱讀著這些漢譯名著,開始對中國大陸為什麼會出現那麼多滅絕人性的政治運動,特別是為何步入文化大革命這場浩劫有了深入的思考。隨後,席捲各大學校園的文化熱、政治體制改革熱為從文革中成長

起來的大學生們思考中國大陸向何處去提供了思想基礎。與此同時,中共黨內改革也進入了一個關鍵時期,得到了老一輩支持的政治體制改革隨著十三大召開拉開了序幕。記得趙紫陽剛剛做完十三大政治報告後,我因為普法 的需要去了上海的一個國家級研究所做法制講座,結束後該所宣傳部長宴請。飯桌上,他憂心忡忡地告訴我,他的職業生涯可能即將結束,隨著黨政分開,宣傳部長將成為多餘,他在考慮是否要去一家報社當記者。可見當時的改革力度多大,至少讓基層的黨務幹部產生了危機感。然而好景不長,隨著趙紫陽等改革派的倒臺和對六四學生運動的鎮壓,中國大陸進入了改革的低潮期,本人也因為參與組織復旦教師聲援學生抗議而遭到了「下課」處分,被行政

記過並調離教師崗位。在大學裡被調離教師崗位就意味著職業生涯的終結。出於對現實的悲憤和前途的迷茫,我萌動了出國留學進修的念頭。 與孔傑榮教授的第二次神交來自於我的摯友,已故著名中國法律專家季尊迪先生,他是孔傑榮教授的學生和好友。1990年他來上海和我見面,我們在靜安希爾頓酒店一起喝下午茶,交流了對當時情勢和法律發展的看法。瞭解到我的境遇後,他非常同情我,並主動提出邀請我到紐約大學做訪問學者,彼時他一邊做律師,一邊在紐大法學院兼職授課。 「你來紐約大學吧,柯恩教授在那裡,我應該介紹你們認識。」季尊迪的這句話深深地打動了我,使我和孔教授的心理距離又拉近了一些。季尊迪回

到紐約後也如約開始給我辦理去紐約大學的訪問。然而,當時的政治氣候非常保守,我因六四受處分的「案底」而遭到當局的一再刁難,遲遲沒有核准我的護照。直到1992年鄧小平南巡講話,拖延了十三個月後,上海市有關部門才核發了我的護照。 隨後,我先赴瑞士洛桑大學和瑞士比較法研究所做訪問。1993年初,季尊迪先生來日內瓦參加國際會議和我見面,親自將紐約大學法學院的訪問學者邀請函送到我的手中,我方得以於1993年初來到了紐約,成為紐大法學院的訪問學者。記得第一次經季尊迪介紹認識孔教授,並參加了他的講座,那是在法學院范德堡主樓二樓的一間不太寬敞的教室裡,孔教授身著西便裝,打著蝴蝶結,風度翩翩,神情

和藹地和我打了招呼,給我的第一眼印象他更像是個忠厚長者。隨後我便開始和他有了更多的接觸,參加了他主持的很多學術和人權活動,也結識了一些關心中國大陸人權和法治的美國人,其中包括前不久辭世的羅伯特‧伯恩斯坦先生。那時,伯恩斯坦在他親手創立的「人權觀察」(Human Rights Watch) 理事會任主席,並擔任「中國人權」(Human Rights in China)組織理事會理事,也是孔教授的朋友。他們都非常關心中國人權和法治,因此很多活動都是關於中國大陸的,參與其中實在是獲益匪淺。可惜的是1993年的秋季,我接受了西雅圖華盛頓大學碩士班錄取,離開紐大,暫時中斷了與他的聯繫。

與孔教授的再次交往則要等到六年之後。大約是2000年2月份左右,其時他正準備從著名的國際律師事務所──寶維斯律師事務所退休,在紐大法學院開始全職教學生涯。他透過我八十年代在復旦的學生、他當時的研究助理接潔女士和我重新聯繫上,他的計畫是在紐約大學重建美國研究中國法律的中心,希望邀請我參加該計畫,其時我正在索羅斯基金會旗下的「開放社會研究院」從事比較刑事司法制度研究,同時擔任「中國人權」的法律顧問,便欣然接受了他的邀請,至此重新開啟了我們長達二十年的同事及忘年之交。 眾所周知,孔教授於上個世紀六十年代在哈佛大學創立了「東亞法律研究中心」(East Asia Legal Studie

s),該中心一直是美國乃至世界中國法律問題專家誕生的搖籃。近四十年後,孔教授又在紐大建立了另外一個研究中國法律的中心,其對中國法律的情結一至於斯,令人不勝感佩。在紐約大學法學院工作期間,我們從只有兩個人的亞洲法項目(Asia Law Program)開始,到2005年成立了「亞美法研究所」(US-Asia Law Institute),到我2010年正式離開紐大法學院時,研究所全職和兼職人員達到近十人規模,這些都與孔教授的熱情和辛勤耕耘分不開的。在與中國大陸和臺灣學術界,以及亞洲各國的法律同仁展開的廣泛學術交流中,我時時感受到孔教授的個人魅力和淵博學識,和那幽默的個性和語言技巧。特別是與大陸的

交流,正趕上中國刑事訴訟法全面改革和最高人民法院收回死刑覆核權的改革,孔教授領導著紐大法學院的團隊在每一個重要環節上都為中國大陸同仁提供了美國的經驗和改革建議,還與中國大陸同行共同研究並發表了可觀的學術論文和專著,碩果累累,引起了法學界的廣泛關注,也為立法和司法改革作出了積極貢獻。 從2003年起連續六年,孔教授邀請我共同講授「中國法律與社會」這門課,使得我有機會對他的嚴謹治學有了近距離的觀察。每次上課之前除了要討論大綱,還對學生的閱讀資料進行更新,他要求為學生提供最新的資料,並根據與中國大陸同行的合作研究,不斷地修正自己對中國法律制度的看法。只要有機會,他都會邀請對相關課題有

專長的學者、法官、檢察官、律師及歷史親歷者,特別是在美國各大學訪問的中國大陸學者,甚至順道訪問的相關人員,來課堂參與互動,為紐大法學院學生們提供了難得的機會瞭解中國法律制度實際運作過程。同時,他經常主持的午餐學術活動也成為紐大法學院多元化學術交流的一道風景線。他作為主持人通常都會「審問」受邀嘉賓,透過與嘉賓對話以及和聽眾的互動,他把每個嘉賓的學術觀點、個人經歷鮮活地呈現在人們的面前。記得中國大陸著名律師田文昌和莫少平也曾被孔教授在課堂上和講座中「嚴厲審問」長達十幾個小時,給紐大法學院學生和教授留下了豐富的中國法律第一手資料。現在,這個午餐會已經成為紐大法學院亞美法研究所的一個經典項目,吸引了來

自世界各地的學人。 孔教授關注影響中國法治進程中的各種社會因素,這是他治學的一個獨特方法。除了早期採訪香港難民之外,他給我印象非常深刻的另一個例子是,他很注意大眾傳媒對普通中國人法治理念形成的影響。在課堂上,他時常引述不同時代的電視劇和電影,還給學生放映《秋菊打官司》等當代法律寫實電影,也邀請過專家給學生講授中國法律電影史。他對於我們這批文革後第一代大學生為何選擇法律職業的心理動機饒有興趣。有一次,他好奇地問我有沒有看過印度電影《流浪者》,我回答說看過,他便開始追問這部電影對我選擇法律職業有什麼影響?原來,七十年代末、八十年代初去大陸訪問的時候,他便聽說這部電影深刻影響了改革開

放後最早的法律系學生,從此便孜孜不倦地追問這個問題,只要遇到八十年代初就讀法律系的大陸學生,他都會問及這個問題,運用社會調查的方法探尋大眾傳媒對法治的影響。確實,我個人受這部電影影響甚大,選擇法律專業多少有這個因素,這種潛移默化的影響在他沒有提醒之前,我幾乎沒有意識到。可見,他寬闊的學術視野和一絲不苟的治學精神實在令人嘆服。 除了學術上的引路人,孔教授還是我難得的人生導師。他給我印象最深的一句話是:看一個人是否真的心地善良要看他對待比他社會地位低的人的態度,而不是看他如何對待地位高於他的人。大凡一個人能夠關心、善待社會地位低下的人,那他是一個真誠的人道主義者。孔教授自己就是這樣

一個身體力行的人。在關心中國大陸法治整體進步的同時,他更關心很多普通人的命運。記得有一次我從大陸出差回到紐約,他很興奮地告訴我,他最近認識了一個盲人,一個了不起的勇士。他自學法律,為了同村受到不公正待遇的村民和政府打官司,我們應當幫助他。後來,我們一起去中國大陸出差,他專門介紹了我和這個盲人認識。他還偕同妻子孔珠恩女士(Joan L. Cohen) 一起專門去了山東一個偏僻的叫做東師古村的地方看望這位盲人勇士。隨後,他還熱心奔走,希望找到一個中國大陸法學院為這位盲人提供系統的法律訓練。雖然最終未能如願,但是他關心普通人,特別是社會弱勢人群的一顆赤誠之心令人傾服。正如大家後來所知道的那樣,這位勇

士就是舉世聞名的「赤腳律師」陳光誠先生。 可以說,陳光誠先生的事蹟得以為世人所知與孔教授在他危難的每一個時間點提供全力幫助是分不開的;後來他在孔教授的幫助下來到了紐約大學法學院做訪問學者,並成為大陸維權運動的象徵,也成全了他們之間亦師亦友經歷的一段佳話。 除此之外,孔教授還幫助過很多身陷囹圄的大陸學者和遭受不公平待遇的普通百姓,類似的例子不勝枚舉。由於他平生幫助過的人太多,因此不能記住那些他曾經幫助過的所有人。有一次,我和孔教授在北京嘉里中心酒店等待客人的到來,在大堂裡,一位衣著優雅的女士朝我們走過來,和孔教授熱情地打招呼,寒暄中才瞭解到這是他多年前幫助就讀哈佛大學的一個學生,

現在已經是國內有名的女企業家,但是孔教授似乎已經記不清楚是如何幫助她的,可見他施惠與人而不圖報答的胸懷。 與關心普通人命運一樣,他也關心著自己的朋友。2001年9月11日,紐約遭遇到史無前例的恐怖襲擊。那天中午,我和孔教授預定要接待來自越南河內大學法律代表團。當我還沉浸在恐怖襲擊的慘烈景象和極大震撼之中,忽然收到了孔教授的電話。電話那頭他急切地問:「平,你現在哪裡?」我回答還在家裡,他長舒了一口氣,「這是最好的地方。」他就是這樣一個朋友,在危急關頭心裡總是裝著別人,並在第一時間發出問候,這件事至今仍讓我感動不已。那天恐襲之後,曼哈頓的地鐵自十四街以下完全停開,坐落在西四街的紐約

大學早已不通公交,設若我已在距離空襲中心僅二十條街區的紐大附近,人身安全及健康勢必要受到極大的影響。電話裡他不無感慨地說,現在的紐約已經像是以色列的耶路撒冷了。那個年代,耶路撒冷經常遭受恐怖襲擊,人人惶惶不可終日。 在臺灣,很多人都知道馬英九前總統和呂秀蓮前副總統是孔教授在哈佛的高足,兩人受他影響甚鉅,回到故土為臺灣的政治民主化作出了極大的貢獻,他們的故事為世人所樂道。而孔教授的門生遍及 臺灣政壇、學界和商界,橫跨藍綠兩黨,有人戲言,如果要在臺灣實現政壇藍綠大和解,孔教授絕對是最合適的調人。早年孔教授為臺灣民主和人權做過不少貢獻,除了為呂前副總統身陷囹圄公開奔走呼籲外,他還挺身

而出為江南命案的受害人崔蓉芝女士提供法律幫助,更是與臺灣律師謝長廷等人一起將國民黨情治部門推到了審判席上,讓世界見證了威權政治體制的殘酷和野橫,據說該案的公開審理也催化了蔣經國先生晚年進行民主化改革的決心,於1986年開放黨禁報禁。 與他在臺灣的影響相比,可能較少有人知曉孔教授在韓國和日本也是非常受尊敬的學者和人權活動家。早在朴正熙專制統治期間, 他為了韓國的民主和人權奔走呼號,並經常批評朴正熙政府。他邀請過當時韓國的政治異議人士訪問哈佛,其中最著名的有後來擔任總統的兩位民主派政治家金大中和金泳三。特別令人稱道的是,1973年 金大中在日本遭到韓國情治人員綁架,就在幾乎慘遭

朴正熙毒手之際,幸得孔教授等人的全力救援方得倖免遇難。 記得2003年秋天的一個下午,我在他辦公室巧遇韓國參加聯合國大會的特使,他為金大中總統帶來對孔教授的問候,足見金大中對孔教授的深厚友誼和感激之情。本人也曾與孔教授的韓國法律界老友聊起當年他曾被朴正熙政府剝奪簽證無法進入韓國的事情,那時,他是韓國人心目中來自美國的人權捍衛者。2019年4月,日本政府鑑於孔教授多年來致力於推動日美關係和推廣日本法在美國的研究,特為他頒發了平民最高獎章──旭日勛章,也反映了孔教授在日本學界和外交界的地位。 孔教授夙慧聰穎,博聞強識。他的個人經歷完整靚麗,曾經做過美國聯邦最高法院首席大法官沃倫和著

名大法官法蘭克福的助理,也曾為美國參議院外交委員會顧問,稔熟美國政治和憲法運作,更是做過美國前國務卿艾奇遜的律師同事,這樣的背景,研究憲法似是其學術道路不二之選。但是,上個世紀五、六十年代,正是美國反思中國大陸政策失敗、美蘇冷戰進入嚴冬的料峭時刻,他因緣際會選擇了中國法律這個學術的大冷門,除了喜愛中國文化外,也反映了他對世界格局未來走向早有洞見。為此,我常和孔教授戲言,他沒有進軍政壇是美國政治的一大損失。但是,即使作為學者,孔教授關心美國和國際政治絕不只是停留在紙面上。其實,他很早就積極參與了美國對外政策的討論。早在尼克森總統第一任當選之際,他就聯合了以哈佛大學教授為主的學者,向尼克森提出了與

中華人民共和國改善關係的新思路,為此,他參與並主持了有費正清、史華茲、白魯遜及傅高義 等人簽名的「致尼克森總統對華關係備忘錄」, 提出美國應當重新審視與中國大陸的關係,並提出了改善兩國關係的一系列政策主張,這也為尼克森最後決定踏上改善美國和中國大陸關係破冰之旅奠定了基礎。難能可貴的是,孔教授和他的學界同仁在提出改善美、中國大陸關係的同時,沒有忘記如何保證臺灣利益,建議政府在解凍美國與中國大陸關係之時,不應該損害臺灣利益。即使在美國與中國大陸建交之後,他也經常關心臺灣的安全和人民的福祉,體現了他對臺灣這片土地的深厚情感和人道關懷。 歷經大國關係的曲折風波,也度過了人生精彩的不同階

段,孔教授來到了鮐背之年。如何來慶祝老人家的九秩壽辰成為他的親朋好友和門生的一個重要話題。經過長時間的醞釀和朋友間的商量,大家一致認為,以一本學術文集總結並回顧兩岸法治四十年的變遷是獻給孔教授的最佳生日禮物。蒙孔教授慨允,本人有幸主持了這個暖壽文集的編輯工作。從啟動到聯繫出版,到各位朋友的惠稿、修改和殺青,處處都體現了大家對孔老師的至誠心意與尊敬。甚至在文集收稿截止之後,還有學者聞風要求提供專稿,熱情熱心,可感可掬。對那些因時間原因未能及時賜稿,以及因得知過晚而不克參與的同仁,編者在此深表歉意,好在孔教授至今精神矍鑠,期頤之年再來慶賀亦未為晚。 本書彙集了海峽兩岸及香港頂尖學者

的宏篇鉅著,也有中堅學者的新近力作,內容豐富,主題跨度大,涵蓋了法治憲政原理、法律歷史、刑事司法制度、民商法律,國際人權、仲裁及跨國商業協定等主題,實為難得的學術盛宴。雖然論文主要涉及的是中國大陸和臺灣法律制度,但也收入了對香港最新憲政發展的綜合論述,不啻為文集的另一個亮點。 內容的豐富使得書名成為一大難題,限於本人理解和表述能力,在徵求多方意見後,最終將書名定為「法治流變及制度構建:兩岸 法律四十年之發展」,雖無法涵蓋所有內容,但也反映了作者們對各自領域內的制度構建與法治之間聯繫之關切,若有掛一漏萬之處,還望海內外大家諒解並指正,好在副標題「孔傑榮教授九秩壽辰祝壽 文集」則是

凝聚了各位作者一致的美好心願。文集收錄了來自大陸、臺灣和香港的四十位作者(含合著作者)的大作,其中包括二十五位來自大陸的作者,十一位來自臺灣的作者,和四位香港作者。文章圍繞著四個重要的主題展開,涉及大陸、臺灣、香港的現實法律問題、法律歷史及國際經驗。 需要特別提及並致謝的是為文集拔冗撰寫序言的四位作者。他們分別是臺灣的馬英九前總統、呂秀蓮前副總統,以及大陸的江平教授和李步云教授。 馬、呂的序深情回顧了他們在哈佛大學師從孔教授以來的多年私誼以及人生獲益,透露了很多鮮為人知的細節,情真意切、字字珠璣,讓人回味良久,不能忘懷。與孔教授同齡的江平教授不僅是大陸的學界領袖,更是知識份子的

脊骨,在回顧了與孔教授個人友誼之餘,他對孔教授作出了高度評價,也代表了很多大陸學者的心聲。而李步云教授作為中國大陸改革開放和法治思想的啟蒙者之一在序言裡,講述了和孔教授在法治和人權研究領域的交集,也印證了孔教授致力於幫助中國大陸建立法治的艱難歷程。令人動容的是編者在徵詢李教授撰序之時,他雖抱恙在家,卻欣然命筆,可見他對孔教授的一片真摯友情。 通常文集體例中會設置導讀部分,簡略分析各篇文章,旨在幫助讀者理解論文,梳理脈絡並拋磚引玉,然而,編者無意在此狗尾續貂。事實上,每篇文章都有自己原汁原味的闡述,唯有讀者細細品讀之後方會有深切體會。但是需要說明的是,鑑於兩岸政治現實和法律語境之

迥異,作者對各自的主題採用了不同的語彙和表達邏輯,做了力所能及的論述,所揭示之觀點與結論應當置於各自的環境下加以理解和考慮才不至偏頗。這一點,熟知兩岸情形的學者專家不難理解,唯新人恐易產生誤解,在此,編者期待讀者品讀之餘,幸勿遽下結論。另外需要說明的是,鑑於本文開篇所述原因,孔教授在中國大陸和臺灣分別使用了不同的中文名,為了尊重事實,文集對作者們按照與孔教授的交往習慣對他使用不同稱呼一概予以尊重,以保持原貌。因此,文集中孔教授在不同地方被稱為孔傑榮、柯恩、Cohen、Jerry,不一而足,實乃有意為之,而非疏忽之舉,敬請垂注。 最後,本文集得以成書還要特別感謝中研院的陳玉潔博士

。除了貢獻文章外,她自始至終參與了文集的醞釀製作過程,包括聯絡作者和為孔教授生平做紀事年表,還提出了很多建設性的意見;我們共同參與了與出版社討論書稿和設計,並拜訪了相關作者,沒有她的鼎力相助,本書的出版是無法想像的。編者也對元照出版公司參與本書編輯的團隊致以特別謝意和崇高敬意,紀總經理和編輯團隊熱心細緻的工作對本書出版至關重要,她們編輯的專業態度和一絲不苟的工作風格給我留下了深刻的印象。同時,我也要對那些默默支持本書出版但不願留名的孔教授朋友們一併致謝,沒有他們的全力支持和奉獻,本書是不可能順利出版的。當然,書中所有可能出現的錯誤和缺點則應該由編者完全承擔,也望讀者不吝指教,以期未來進一步改善

。 虞 平 2020年5月10日 謹識於紐約寓所

論民刑法出生學說之實用性

為了解決冷門英文名字l 的問題,作者陳建成 這樣論述:

論民刑法出生學說之實用性 概論 孔子說:未知生,焉知死 。老子亦云:人始於生,而卒於死。始之謂出,卒之謂入。故曰:「出生入死」 。可見古人已注意到,人的一生始於出生終於死亡。假如人沒有出生,一切其他家庭、社會、國家的道理都甭談了。一個社會縱使成功的發展出科技或人文成就,假使沒有優秀的繼起生命,也終將趨於沒落。 人生在世,就需要和其他人有互動;互動之際以法律的角度而言,就可能有權利得喪。現代國家不再有奴隸或農奴制度。也不容許任何人或國家隨意剝奪人的任何權利,而用憲法保障人權。執行憲法的實際面則是各種法律的制定。為了維護

國家社會的秩序,大多數國家禁止私自報仇,而由國家以公平客觀的方式評價犯罪,然後用刑;為了確定人與人之間的私權利關係,而有民法之設。總之,現代國家以憲法保證人的基本權利,而這保證以民法或刑法等法律來落實之。 享有憲法所保障的基本人權的前提是作為一個人。何謂人?我國憲法中第八條、第十五條等所謂的「人民」,就是人的集合。我國民法第二章第一節所謂的自然人,則是一個社會,一個國家構成的最基本單位。總之具備有做為一個人的資格,法律即應保障其基本權利。 然而,以上所舉我國憲法及民法,並未明確定義「何謂人」這個問題。「人」或「自然人」的定義,未曾出現在我

國的憲法或民法、刑法中,亦未見於民法總則施行法等。由憲法條文的文義觀之,只知道具有人的資格者,就能享有國家所保障的基本權利;民法的規定亦然,只要是自然人,就享有民法所保障的權利能力;至於刑法,只要侵犯人的種種個人法益,符合刑法犯罪要件,國家就有權發動刑罰而追訴之。總之,法律規定成為人之後所享有的種種法律上的利益,而不正面定義什麼是人。基本上,「人」有其社會通念上的概括內涵,有其自然科學上的含意。法律上的「人」雖有其獨特的內涵,其定義卻也須自然科學知識的輔助,不能純以人文學的方式辯證演繹得出。欲界定「人」的適當定義,一定得求助於生物及醫學知識,而符合社會需求,定出來的內涵,才能對法律秩序有幫助,

又不致和現實自然脫節。我國法律條文不直接定義「人」或「自然人」,自有其睿智的考量。隨著時代改變,科技越發達而益發顯得當初這個考量的重要。我國民法第六條規定:人之權利能力,始於出生,終於死亡。由此條文內容可知,居於出生與死亡之間的這一段人類生命,即是民法所謂的「自然人」,而享有權利能力。出生之前是為胎兒,死亡之後成為遺體,都不是民法上的真正權利主體,民法上不賦予「自然人」的資格,自然無權利能力可享。一切關於人的權利之享有,從出生的剎那間開始發生。則了解「出生」的定義,對於一切法律上關於人的權利討論問題,其重要性不言可喻。以往,法學家關於「出生」的定義,有著各種見解:有陣痛說、初聲說、一部露出說、

全部露出說以及獨立呼吸說等等。分別以滿足學說中的要件之時點為出生的時點。大抵論出生,不能太迂闊,亦不能太鑽研。我國民法通說以獨立呼吸說為是,認為能獨立呼吸者,方享有完全的權利能力而為自然人。而刑法上的以往判例似亦支持獨立呼吸說。科技日益進步,以往所沒有的醫療器材及藥品,使醫師能救活從前注定夭折的脆弱生命。然而今日,學法論法者仍遵「古法泡製」討論對於出生的定義。不禁令人尋思:這樣的見解是否切合社會目前的需要,學說與現實間的落差,是否將為這個社會衍生更多的問題呢? 古人對胎兒的看法,認為是母親肚子裡的一塊肉。所謂骨肉是也。我國法學家,不乏存在同樣看法者,認為未出生的胎兒

,僅為母體之一部 。既為母體之一部分,則和母親身上的一塊肉同樣,當非權利主體。如此看法,不僅與自然科學上的知識相去甚遠,亦難解釋胎兒何以享有民法第七條之保護。僅將胎兒視為母體之一部,更無法解釋墮胎罪及優生保健法之設。在我國獨立呼吸通說出生定義下,產生了在醫學上已出生,然而在法學上尚未「出生」的特殊人類生命體,如缺陷兒與早產兒等。這些生命體以往只是像蜉蝣般匆匆到人間轉悠一剎那,便又匆匆離開人世。若給與其人權,其短暫的拜訪勢將引起既存親屬及社會其他人一時的極大騷動與不便。然而拜今日醫學技術進步所賜,這些離開母體卻在法律上未「出生」的生命,獲得醫療長大為社會人的機會是越來越大了。不管他們的存在是別人

所期待或不情願,執法者若完全忽視其存在,必定造成家庭和社會惶恐不安。法律上,他(它)們理論上是受保護的。然而今日社會中,由於新生兒本身的脆弱,加上它們本身有殘疾,註定它們要成為社會中弱勢中的超弱勢者。有太多成年人為了自己的各種理由,將它們仍當作母親身上掉下來的一塊肉,任意處理。法條規範有保護人和胎兒的明文,但現實問題像諷刺法律般發生在社會許多角落,而且發生的範圍之廣,發生的頻率之高,遠超過法學界所能夠想像。其中令人矚目的,例如經家屬同意或指示下,醫師對於這些生命不予積極救助導致其死亡者 ,是否涉及殺嬰或墮胎以及民法上侵權或故意致應繼承人死亡等問題。誠然,這是執行面的問題,不能歸咎立法、論法者。

然而法學者只要遇到法律無法有效執行時,就把責任歸咎於執行者,而仍沉醉在自己邏輯嚴謹的學說中,這豈是法學家貢獻社會的應有方式。儘管規範明文俱在,學說在學理上辯證無礙,當法律無法被有效執行達於不合理程度時,法學家豈應坐視不睬。法學家的學識,對於社會十分珍貴,往往是社會最後的良知。對於無法有效被執行的法律,法學者是否能為這個社會思考:到底是執法者惡意或消極所造成,抑或法律當真有滯礙難行之處;原先法學家用以補充或解釋滯礙難行之處的學說,是否仍在實用性上有欠缺,以致於使執法者望犯罪而興嘆;或是學說的確定本身在學界就仍有太大爭議,連法學者們都不能普遍認同的,又如何期望執法者及人民能認同。我國雖是法治的國家

,然而國家公務員自高官以至基層,對法律的了解普遍缺乏。民代就別提了,更別說一般人,即使法律的意旨明確都不見得能遵守,何況是模糊不清,需要學說補充者。學說假如不能幫助法律被有效執行,就不具實用性,只是法學者一人獨享的珍玩,對於法治的惡化只有雪上加霜的效果。 由於「人」在我國憲法及法律中無明文定義,有賴學說的界定。界定「人」開始時點的出生,學說不夠實用時,社會大眾便搞不清楚「人」的始期何在,及何時起「人」生命和權利應受尊重。很明顯的,法律上關於出生的學說完全跟不上目前自然科學的進步,也完全不能掌握今日社會的脈動。導致原本對法規便了解不深的待產孕婦、親屬和醫護工作者,對此

更加無以遵循。在東方,人們相信「慈母之於弱子也,務致其福」 ;在西方,傳統上也願意相信父母總是會做出對子女最有利的判斷(the child’s best interest)。然而產房是個潘朵拉的箱子,永遠無法預測最後誕生的結果為何。一個生命的誕生,有時無法滿足家屬原先對於「完美」新生命的期待,甚至可能令他們大受震撼,而在情緒激動之餘做出對於不討父母歡心的初生子女不利的決斷 。面對家屬表達不願施救的態度時,醫師以何考量做判斷呢?在醫學的角度看,這些有缺陷的生命其中有現今醫學技術能施救的,有獲救機會渺茫者,亦有至今尚無能施救者。不論新生兒能獲救與否,產科醫師首先關心的,是他治療的主要客體:母親。新

生兒無法表達自己的意思,產婦的態度將對產科醫師產生重要的影響。其次則再加上醫師專業知識對於此新生兒將來生活品質的判斷。可能令社會有點驚訝的是,醫師常以社會利益為出發,去考慮救活新生兒的得失,而非自身利益。幾乎沒有例外地,無論如何判斷,產科醫師都不會因此多受有經濟上之利益。假如救活此缺陷兒將來可能留下後遺症,則此缺陷兒在產科醫師心目中的評價會很低。因為醫師此際想到的是救治的結果,社會將增加一位對社會「造成負擔,沒有貢獻」的人。況且對這個缺陷兒來說,將來的生活品質會很差:我國的社會大眾,主觀上多有歧視身心殘障者,且客觀上社會生活環境設施對於殘障者亦十分不利。更何況,醫師即使能救活缺陷兒的命,卻救不

回父母愛缺陷兒的心,一個不被祝福的生命,值得救嗎?這個問題,迴盪在此刻將做決定的醫師心中。當然,一切可能只是產科醫師的遁詞,可能產科醫師根本看缺陷兒不順眼,因為接生的結果不完美,好像醫師自己完成了一件瑕疵作品,讓醫師覺得洩氣。然而這種揣測成立的可能性其實不高,醫師早已看慣了各種千奇百怪的生產結果 ,何況又事不關己,因此而失去理性的機會微乎其微。其實,醫師下了班之後,也只是社會中的一個尋常百姓。一個深深受社會價值觀影響支配的小百姓。影響他做決定的思維,或許正反映了他潛意識裡平時就根深柢固的社會價值觀。加上他很可能也是為人父母者,或者,從許多自己或同事的口中的經驗之談得知,為了照顧身心障礙兒童引起

的壓力而崩潰的父母,終致家破人散的悲慘故事。這些因素使得產科醫師在新生兒被產下的那一瞬間非常容易認同父母的角色,輕易允諾配合作不理性的處置。情勢是絕對性的一面倒,新生兒連哭聲可能都發不出,產房中沒有任何聲音為這些不受歡迎的生命求情。缺陷兒的預後不佳時,只要家屬提出放棄積極治療,甚至更進一步的處理方式來終結這些殘缺弱小的生命,醫護人員多半願意配合家屬。在這些事件中,有多少醫護人員已經忘情地扮演著上帝決定讓誰生,讓誰死的家屬同意之下所託付的角色,無從得知,能確定的是這些人此刻其實已化身為穿著白袍的死神角色。平時善懦怕事的醫護人員,為何在此時如此大膽?除了以上的價值觀、認同的問題外,在與許多醫護人員

針對此事的訪談中,發現大部分的醫師護士,不曉得法學上所謂「人」的意義,更別說各種學說見解。即使一知半解者,也不認為自己的行為是在殺人,彷彿他們只是幫助母親處理掉「身體之一部」。有些醫護人員知道民法的「出生」通說是獨立呼吸說,但一知半解可能更糟,醫師護士會認為此新生兒仍非法律上的人,所以他們頂多只是在幫母親「墮胎」。我國刑法上「人」或「出生」的學說定義為何?相信沒有幾個醫師護士答得出來。醫師如此,何況一般人。法學家當然可以盡情的譏笑、斥責一般人和醫護人員對法學的無知。但幫助社會大眾更瞭解初生的定義比較起來可能對我國法治更有貢獻。殺嬰現象非我國社會所獨有,事實上全世界所有國家都存在這個問題 。美國

在隆納.雷根總統時代,發生了一件令社會爭辯不休的事件。一名患有染色體異常及其他身體缺陷的新生兒,因為父母拒絕讓其接受積極治療而死 ,此新生兒被稱為Indiana Baby Doe 。此事引起輿論嘩然,於是雷根政府和國會通過一項立法,法案被稱為Baby Doe Rule。其內容規定:依本法案指示,必須治療有缺陷之新生兒(impaired newborns),除非1.缺陷新生兒為永久的昏迷狀態(permanently comatose),2.任何治療只是延緩它們的死亡過程(prolong their death),或3.治療不會有效(would not be effect)。 法案的通過,當然激起

許多正反的意見 ,但是比起我國學者一邊疾呼生命權保障,一面又假裝沒有看到社會發生的迫害生命權現象,甚至看到了還是將責任往「執行面的錯」一推了事。美國立法者和法學者主動嘗試解決問題顯然較為入世。即使法學者無法影響立法者做出更好的法規範,但還是可以仔細評估各出生學說的實用性,選擇對社會最有幫助的說法,教育給法學英才。透過這些將來的法學工作者去改善實務執行的偏差。一個清晰的出生定義也容易使社會上所有人,包括那些私下處理或找醫師協助的產婦,以及醫護人員有更清楚的概念。只要明白「人」的定義,至少許多明哲保身的醫護人員絕對不會淌犯罪的混水。 民法關於「人」的通說為「獨立呼吸說」

,確立至今,已數十年之久。「獨立呼吸說」有其時代意義,然而今日社會變遷,已非當年主張此說者所能預料。事實上,用「獨立呼吸說」來界定出生時點,已然造成現實生活中許多私法關係的不便,甚至是混亂。如今是否吾人尚須堅持,非以「獨立呼吸」之具備,不得擁有權利能力,本文將從「需要與否」的角度加以討論。 以上所提出的殺嬰問題,當然還有非法墮胎問題,其實在現實的社會中確實存在。只是少有攤開在陽光下的機會。社會當然不該裝聾作啞,允許家屬和醫護人員在醫院中私下篩選誰該活,誰該死,偷偷地終結他們不喜歡的生命。然而若因此將出生的過程,加上重重法律枷鎖,像防賊一樣,令醫護人員動輒得咎,對

於生命法益的保護,反為不美。事實上有許多醫護人員對於現今社會以不理性的態度處理醫療糾紛,頗感無奈,移民出走或轉職者大有人在;所謂的冷門科目招不到新進醫師的怪現象更非社會之福 。刑法是生命法益的守護者,刑法如何定義出生,關係到生命的保護是否周全。雖然刑法並非專定來對付產科工作者,但目前生產不找醫院者幾稀矣。假如刑法學說嚴厲太過,「抓醫如抓賊」,醫療從業者更難導正目前的惡性循環。恐怕會讓全國民眾付出社會成本,一起成為醫療水準倒退的輸家。因此,本文將以實用性和社會風險,社會成本的角度來討論各種刑法的出生學說。

向邪惡追索

為了解決冷門英文名字l 的問題,作者勞倫斯.卜洛克 這樣論述:

剃刀太痛,河流太溼,氰化物讓人變色, 藥物引起抽筋,槍枝不合法,上吊怕繩子斷掉,瓦斯味道不佳—— 但是,這每一種方法都很適合用來消滅世上壞份子。 國際知名導演王家衛想拍卜洛克的電影 影帝梁朝偉當導演最想拍的也是偵探史卡德的故事 愛倫坡終身大師獎得主、紐約犯罪風景的行吟詩人——卜洛克 廣受全球萬千書迷喜愛的馬修.史卡德系列全新修訂版 一旦你的名字出現在死亡名單上, 每一口呼吸,都要珍惜! 自稱代表「人民的意志」的威爾投書,藉著馬提‧麥葛羅《每日新聞》上的專欄公告他預定的死亡名單。之後,一連串的凶殺案,戲劇性登場。 首先,殘酷連續虐童殺人犯理查‧佛

莫,拜辯護律師艾卓恩‧懷菲德所賜,得以無罪釋放,但過不久,威爾把殺人犯吊死在當初受害人陳屍處附近;接著,紐約黑手黨、五大幫派家族之一的頭子帕奇‧薩勒諾,在警察對他束手無策時,被人發現躺臥在餐廳的廁所地板上,一根兩呎長的鋼琴絃繞住了他的脖子;能言善道的反墮胎行動領導人羅斯偉‧貝利,在一次次挑起支持者的暴力行動後,威爾決定一刀讓他斃命,並在他的頸子上纏了一個衣架;而朱里安‧若許德,煽動種族仇恨的黑人種族優越論者,則是在威爾還來不及動手之前,就被他的屬下以一把賽努佛族的斧頭,終結他的生命。 「威爾旋風」被媒體大肆渲染,市民無一不關注下一個人選究竟是誰。而此刻馬修‧史卡德得到了答案──艾卓恩‧懷

菲德來電,委託他保護自己。 為了阻止威爾再度犯案,並保護列入死亡名單的委託人,史卡德縝密布局,二十四小時輪班貼身保鏢,隨時監控懷菲德周遭。可是,懷菲德卻仍在保鏢眼前倒下,中毒身亡! 完美的凶殺,任務的挫敗,逼得史卡德使出渾身解數,遍尋一切細節。而就在威爾身分呼之欲出的時刻,一封死亡指定名單的信件,刊登在《每日新聞》上! 下一位該死的,是誰?腐敗政客?淫蕩名流? 恐怖的幕後藏鏡人,何在?完美密室謀殺案真正隱藏的是哪些骯髒的秘密? 威爾的出現,又是基於什麼動機?正義?名利?或是一切只為have fun? 過去多年有些什麼始終糾纏著我,現在都不見了。只不過它們偶爾

還會回來,尤其往往發生在十一月底。白晝愈來愈短,陽光愈來愈淡,我也開始憶起我沒買的每一件禮物,吵過的每一次架,講過的每一句刻薄話,還有我找藉口留在紐約而不肯拖著疲倦的身軀回長島西歐榭的那些夜晚。——史卡德 名人推薦 朱天心x朱天文x李維菁x侯孝賢x唐諾x張大春x張國立x陳雪 傅月庵x詹仁雄x劉梓潔x駱以軍x顏忠賢x史蒂芬.金x麥可.康納利…… 知名作家和導演,齊聲推薦 勞倫斯.卜洛克可謂犯罪小說大師……馬修.史卡德系列則可謂本世紀最棒的推理小說之一。──強納森.凱勒曼,亞力士心理探案系列作者 當代最棒最優質的小說家之一……卜洛克的私探小說創新、令人激賞。──華爾街日

報 卜洛克寫得真是好,他筆下的對白活像是在紐約街頭會偷聽到的片段一樣生動精采。──華盛頓郵報 他的世界處處斷垣殘壁、夢想傾頹,處處瀰漫著絕望的氣息;然而這位都會私探即便在其中載浮載沉,卻仍然維持一貫風格,剛強與溫柔並存,絲毫不為所動。──亞特蘭大立憲報 清洌的文字,下筆犀利見骨的散文體風格,這個風格從達許漢密特、詹姆斯凱恩到勞倫斯卜洛克,一脈相承。沒錯,他就是寫得這麼好。──馬丁.克魯茲.史密斯,《高爾基公園》作者