俞氏牌門口機的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郝斌寫的 流水何曾洗是非:北大「牛棚」一角 可以從中找到所需的評價。

另外網站D.對講機材料 - 勝隆企業社也說明:編號 品名 規格 廠牌 · D10 整流器 PS-14A 俞氏牌 ...

玄奘大學 宗教與文化學系碩士在職專班 邢金俊所指導 黃榮輝的 新竹都城隍廟影像美學之研究 (2018),提出俞氏牌門口機關鍵因素是什麼,來自於新竹都城隍、中元普渡、廟宇、子弟戲、影像紀錄。

而第二篇論文國立政治大學 民族學系 黃季平所指導 顏翩翩的 爵士音樂在臺灣的受容 (2018),提出因為有 臺灣、輕音樂、中西樂風、爵士音樂、文化環境的重點而找出了 俞氏牌門口機的解答。

最後網站俞氏牌對講機- 飛比價格- 推薦與價格- 2022年3月則補充:俞氏牌 對講機- 推薦與價格,飛比有俞氏牌對講機LT380A、俞氏牌對講機門口機、俞氏牌對講機免持推薦- 找俞氏牌對講機就來飛比價格.

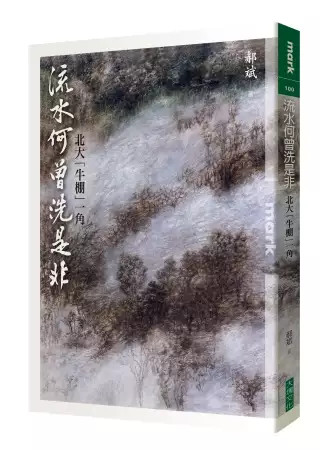

流水何曾洗是非:北大「牛棚」一角

為了解決俞氏牌門口機 的問題,作者郝斌 這樣論述:

1966年5月,毛澤東發動了大規模的政治運動,「文革」風暴席捲而來,整肅行動颳進了校園,中國第一學府北京大學授業的老師們,成了無產階級下的牛鬼蛇神。當年的郝斌是歷史系助教,卻被四人幫為首的「第一夫人」江青,在首次出席北大的萬人批鬥會上,公開指控他迫害「第一女兒」李訥。郝斌被戴上反革命的帽子,自此被鬥被打被踹……,各種身心上的凌辱接踵而至。 郝斌與北大校長陸平以及歷史系的教授都成了「反革命黑幫」,一起被關押在「牛棚」。他們被置於烈日下長跪,任由學生和校外群眾辱罵批鬥,尊嚴盡失。北大歷史的老教授向達和楊人楩跪到站不起來。郝斌說:「控制平衡不栽下去還算容易;精神和人格上能夠承受住

這種壓力和羞辱,才是難關。」雖然中共在抗戰勝利後能快速地奪得政權,是知識份子幫了大忙。但中共建國後,最倒楣、最可憐亦最可悲的也是知識份子!對於知識份子的殘酷迫害,手段野蠻甚至恐怖。在此高壓專橫之下人人自危。文革初始,第一個殉難的是史學大師陳寅恪的得意弟子、郝斌的老師汪籛。而出身名門、視尊嚴重於生命的北大西語系教授俞大絪(俞大維的妹妹),被紅衛兵抄家受辱,選擇從容、尊嚴地離開這個世界。北大歷史系主任翦伯贊則在受盡各種屈辱的兩年後,與妻子一起仰藥自殺。 北大歷史系執中國史學界之牛耳,也是學術界和教育界的龍頭老大。但整個北大在「文革」時代卻成為重災區,尤以歷史系為最。從1966年文革爆發至1

969年夏,郝斌等牛鬼蛇神被監管達三十個月之久。時至今日,受過迫害的老人已逐漸凋零,郝斌的深度憶述顯得格外有意義。這本涵蘊血淚的回憶,細膩而又真實地描述在荒謬年代和恐怖歲月中的遭遇。 郝斌的文字獨特雋永,敘述苦難又不失風趣,描寫醜陋但又流露人性,使文革文獻提升至更高一層的境界。章詒和從《往事並不如煙》的歷史回眸點上,生動地呈現其父執輩友人在朝代巨變中的苦痛;郝斌則以史家之筆詳述其在「牛棚」中的處境,為時代做見證,為歷史留紀錄。 郝斌教授以八十歲的高齡,寫成了這部《流水何曾洗是非》,不僅展示了作者的正直和勇氣,也展示了作者的才華,他能不動聲色地記錄殘忍暴力,又入木三分地刻畫人心與

人性,以輕馭重,寓理於紀事。很多細節的描寫,顯示了對於人性的深刻認識,讀後令人難以忘懷。他以自己的生命經歷示現,即便在是非最為顛倒的歲月裡,人性的火種依然發光,哪怕微弱,卻出奇地頑強! 名人推薦 王友琴 美國芝加哥大學資深講師 成嘉玲 世新大學董事長 吳光庭 成功大學建築系副教授 夏鑄九 台灣大學榮譽教授、南京大學宜興講座教授 陳永發 中央研究院院士、近代史研究所特聘研究員 畢恆達 台灣大學建築與城鄉研究所教授 黃世孟 高雄大學榮譽教授 喻肇青 中原大學設計學院院長 錢致榕 政治大學講座教授、美國約翰霍普金斯大學

教授 鐘月岑 清華大學歷史所副教授 一致推薦

新竹都城隍廟影像美學之研究

為了解決俞氏牌門口機 的問題,作者黃榮輝 這樣論述:

摘 要本論文主要是探討新竹市都城隍宗教傳統影像美學,例如中元普渡遊行、子弟戲及都城隍廟建築與文物的影像紀錄等影像藝術。筆者忝為攝影教育者,個人認為現今的生活就是:「有圖有真相」。後人若對於宗教藝術想要深入了解時,可以透過一張張傳統影像美學紀錄照片,以視覺圖像的「說故事」的方式,帶動情緒引起深度參與與學習。全文共分五章:第一章緒論。第二章都城隍神祇沿革。第三章新竹都城隍廟的創建與演變,概略描繪竹塹城的開發簡史和都城隍廟的創建與演變,並介紹了都城隍廟所奉祀的神祇。第四章新竹都城隍廟影像美學紀錄,介紹都城隍廟建築及裝飾影像紀錄、中元奉旨賑孤繞境影像紀錄及城隍廟子弟戲影像紀錄,透過大量的照片與解說,

為影像藝術留下註解。第五章結論,廟宇文化不僅是宗教殿堂教化人心之處所,更可見證古典宗教文化影像藝術之美。關鍵詞:新竹都城隍、中元普渡、廟宇、子弟戲、影像紀錄

爵士音樂在臺灣的受容

為了解決俞氏牌門口機 的問題,作者顏翩翩 這樣論述:

爵士音樂在國際上的學術研究趨勢,探討範圍越來越廣,因為當前全球化理論的過分推崇,以及世界主義和文化道德觀的大力宣揚,促使研究群體改變認識框架,轉為提倡「爵士世界主義」和「複數的爵士世界∕世界爵士」(Jazz Worlds/World Jazz) 的理念,即為用全球視野觀看地方爵士音樂的形成。然而,將臺灣爵士樂置於「複數的爵士世界∕世界爵士」脈絡下討論之前,必須釐清此樂種的多重發展軌跡,建立全面且接近歷史真實的論述邏輯,才能強化本土研究的核心價值。爵士音樂的存在,既是臺灣文化的實在。此觀點孕育本文所發展出來的論述,整體採取「歷時性」架構,重視在地文獻、音樂檔案、田野資料,藉此建構「臺灣爵士音樂

史」的基礎形式。基於此構想,本研究將爵士樂發聲脈絡的演變,撰寫成四個歷史階段,其章節架構為【一、管絃齊鳴:洋樂在臺灣的傳響 (1895-1930)】。【二、爵響聲色:新感覺樂聲在臺灣的迴響 (1930-1945)】。【三、歌舞匯影:中西樂風在臺灣的暢響 (1945-1987)】。【四、眾聲喧騰:世界爵士音樂在臺灣的盛響 (1987-)】。由於從日治時期至今,外來樂種因時因人而異,又隨著社會情境產生變化,大眾對「爵士音樂」的時代性體認,一路從「洋樂」、「新感覺樂聲」、「中西樂風」過渡到「世界爵士音樂」,誠然構成既模糊又不定向的音樂概念,逐漸堆疊出錯綜複雜的創作思路。除此之外,為了避免爵士發聲脈絡

在歷史中脫節,於是全面蒐羅八十餘年的音聲資料與展演紀錄,大範圍檢視各年代作品的本質,並思考爵士樂群體的運作軌跡,對此予以脈絡化、關聯化、精緻化的分析,方能掌握音樂的創作傾向、表現特徵、社會意義,從中理解與歸類爵士音樂與臺灣音樂間相互滋長的「混聲現象」。結果顯示,爵士音樂落實於臺灣音樂之實例,曾大量出現於輕音樂、臺灣新民謠、洋樂歌仔戲、臺灣爵士歌謠、中西舞曲、抒情歌曲、流行爵士樂等複合類型之中,呈現「聚聲爵響」的開放格局。

俞氏牌門口機的網路口碑排行榜

-

#1.俞氏牌對講機型錄俞氏牌公司貨 - ZPFUF

俞氏牌 對講機的價格共有202筆- 比價BigGo 直購價:$2380。本機二線式對講機內容物。二線式門口機一臺。二線式可開鎖室內機一臺(可再外加二臺室內機)。 於 www.highwaysminstries.co -

#2.公寓室外對講機,俞氏牌門口機- Yahoo奇摩拍賣 - LINE購物

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買公寓室外對講機,俞氏牌門口機很值得參考。LINE Shopping. 於 buy.line.me -

#3.D.對講機材料 - 勝隆企業社

編號 品名 規格 廠牌 · D10 整流器 PS-14A 俞氏牌 ... 於 29778101.weebly.com -

#4.俞氏牌對講機- 飛比價格- 推薦與價格- 2022年3月

俞氏牌 對講機- 推薦與價格,飛比有俞氏牌對講機LT380A、俞氏牌對講機門口機、俞氏牌對講機免持推薦- 找俞氏牌對講機就來飛比價格. 於 feebee.com.tw -

#5.俞氏牌|ETMall東森購物網

KINGNET 門禁防盜系統俞氏牌YUS 對講機門口機室內話機門禁防盜台灣大廠. KINGNET 門禁防盜系統俞氏牌YUS 對講機門口機室內話機門禁防盜台灣大廠單戶開鎖對講機組二線式 ... 於 www.etmall.com.tw -

#6.俞氏牌按鈕 - Rls

15/10/2018 · 俞氏牌一般型對講機更新方案**方案一: 整棟公寓大廈對講機安裝更新保養、維修俞氏門口機+電源供應器+俞氏室內機+更換線路6戶$9300(每戶$1550). 於 www.adsquke.co -

#7.[DIY]俞氏牌大門對講機按鈕更換Replacement the ... - 愛立刻太陽

[DIY]俞氏牌大門對講機按鈕更換Replacement the switch of doorphone. 完工貌,完全看不出來左邊待修;右邊完成貌 丈人家門口機按鈕壞了用CRC-2-26 時好 ... 於 ericsun0514.blogspot.com -

#8.對講機

俞氏牌 公司貨對講開鎖室內機門禁保全防盜電話變壓器監視防盜對講機公司貨品質有保證門禁管制 · NT$1,699 · NT$1,450. 於 www.king-net.com -

#9.門口對講機|Her森森購物網

KINGNET 門禁防盜系統俞氏牌YUS 對講機門口機室內話機門禁防盜台灣大廠 ... 【KINGNET】監視器YUS 俞氏牌門口對講機8戶門口機電鈴門鈴居家安全台灣精品DIY安裝. 於 www.u-mall.com.tw -

#10.俞氏牌 - 俋安企業有限公司

YUS俞氏. YUS-180-DN1 單戶門口機. 功能簡介: *工作電壓:DC12V *耗電量:待機0mA,啟動80mA *外觀尺寸:188mm×117mm×46mm 功能:1.按鍵直接呼叫室內機、2. 於 www.yeannet.com.tw -

#15.俞氏牌門口機- 高雄- 佳音通信企業行

佳音通訊工程-高雄監視器廠商,高雄監視器維修,高雄對講機安裝,高雄大樓對講機維修,高雄監視器安裝,高雄電話總機安裝施工,高雄監視系統廠商,高雄電鎖維修,高雄電話總機 ... 於 www.078418296.com.tw -

#16.可能是樓下門口機啦叭壞掉.

俞氏牌 LT-380A或一般公寓大廈對講機簡易維修. (1)樓下門口機按鈴不會響,但樓上室內對講機會響?可能是樓下門口機啦叭壞掉. (2)樓下門口機按鈴不會響,樓上室內對講機也不 ... 於 gencan.com.tw -

#17.老式公寓對講機的一點經驗

門口機 的R也有12V電壓,這個12V就是住戶室內機的電容式麥克風電子放大線路的供電。 ... 請問:俞氏牌VR-02DCP 接線圖中的L1,L2是指甚麼?謝謝! 回覆刪除. 於 electronmania.blogspot.com -

#18.俞氏牌- 人氣推薦- 2022年3月 - 露天拍賣

C.S對講機維修☆。宇橋.欣欣.先達.萬里.俞氏牌.明谷牌【各式傳統公寓對講機修理/線路維修】到府維修 ... 於 www.ruten.com.tw -

#19.俞氏牌 - 鎖大夫電子鎖專賣店

回首頁 > · 商品型錄 > · 社區公寓對講機系統 > · 俞氏牌 ... 於 www.drlock.com.tw -

#20.俞氏牌室內對講機LT-380A 家庭對講機室內機 ... - 民權橋電子百貨

產品規格: 1.電源使用:DC-12V由電源供應器提供。 2.耗電量:待機0 mA,啟動47mA。 3.外殼材質. 於 www.a123.tw -

#21.俞氏牌 - 駿發有限公司

首頁 · 產品目錄 · 門口機 · 俞氏牌. 產品目錄. 品牌總覽 · 低壓開關插座類 · 自動控制類 · 電表類 · 家電/風扇 · 照明燈具類 · 配線器材類 · 延長線 · 感應器 ... 於 www.juhnfa.com.tw -

#22.俞氏牌對講機俞氏牌 - Patry Kdas

000 【俞氏牌】二線式單戶門口對講機套裝. PChome 個人賣場– Ansbo 安視保國際【PChome 分店】 (0個 俞氏牌 LT-380A1 五戶公寓用音樂鈴電鎖 於 www.cambridgemkm.co -

#23.俞氏牌對講機門口機飛搜購物搜尋- 第1 頁

KINGNET 門禁防盜系統俞氏牌YUS 對講機門口機室內話機門禁防盜台灣大廠單戶開鎖 ... 【KINGNET】監視器YUS 俞氏牌門口對講機8戶門口機電鈴門鈴居家安全台灣精品DIY安裝. 於 shopping.feeso.com.tw -

#24.俞氏牌門口對講機的價格推薦- 2022年3月| 比價比個夠BigGo

俞氏牌門口對講機價格推薦共148筆商品。還有俞氏牌門口機、俞氏牌對講機、門口對講機、俞氏牌對講機1對1、俞氏牌影像對講機。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都 ... 於 biggo.com.tw -

#25.俞氏牌中區代理商- Posts | Facebook

即日起至6月30日止台中門市購買俞氏牌十戶門口對講機含稅價1400元加贈5公尺20芯專用電纜台中市北區中華路二段199-2號連絡電話04-22010101. 於 www.facebook.com -

#26.【KINGNET】俞氏牌對講機門鈴電鈴(8戶門口機) - momo購物網

【KINGNET】俞氏牌對講機門鈴電鈴(8戶門口機). 綜合推薦; 新上市; 銷量; 價格; 篩選. 商品分類; 品牌. 類型. 功能. 清除設定 確定. 清除設定 確定. 篩選. 於 m.momoshop.com.tw -

#27.俞氏排對講機室內機的接線 | 健康跟著走

請問有銘陽牌對講機 ... , 公寓對講機的電子電路相信談不上複雜,但是實體線路可能會因屋齡老而產生很多不確定因素。 先來看公寓對講機的運作模式。 於 info.todohealth.com -

#28.【KingNet】門禁防盜系統俞氏牌門口對講機8戶門口機電鈴 ...

原價$4200,優惠$3350,限時再打94 折,只要$3149!□ 8戶門口對講機□ 室內機雙向對講功能□ 適用別墅/住宅/社區/公寓□ 俞氏牌台灣精品原廠公司貨□ 長281mm* ... 於 www.buy123.com.tw -

#29.俞氏牌對講機線路圖的評價和優惠,MOBILE01

第一大廠俞氏牌公寓對講機.可開電鎖搭配各品牌傳統門口機使用^^可DIY自行安裝~ *台灣製造.保證全新品.誠信交易*白色機身質感佳.耐用故障率低*附配線圖(DIY更容易). 於 pxmart.mediatagtw.com -

#30.俞氏牌- 優惠推薦- 2022年3月| 蝦皮購物台灣

俞氏牌 YUS-BL 二線式電鎖對講機1對1 室內對室外對講機門口機&室內機YUSBL YUS BL. $1,500 - $1,575. 已售出139. 臺北市士林區. 俞氏牌YUS LT-320B 室內電鎖對講機. 於 shopee.tw -

#31.【kingnet】俞氏牌對講機門鈴電鈴(12戶門口機)購物比價

【kingnet】俞氏牌對講機門鈴電鈴(12戶門口機)的商品價格,還有更多【KingNet】門禁防盜系統俞氏牌門口對講機8戶門口機電鈴門鈴居家安全DIY安裝(8折)相關商品比價, ... 於 www.findprice.com.tw -

#32.俞氏牌室內對講機LT-380A 家庭對講機室內機對講開門搭配門口 ...

民權橋電子生活百貨Rakuten樂天市場線上商店,提供俞氏牌室內對講機LT-380A 家庭對講機室內機對講開門搭配門口機開門電鎖等眾多優惠商品、會員獨享下殺優惠券、點數 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#33.俞氏牌對講機的價格比價 - 購有錢

[郵寄免運費] 俞氏牌YUS 門口機專用51B方形長按鈕公寓大樓對講機電鎖對講機04- ... 【KINGNET】監視器YUS 俞氏牌門口對講機8戶門口機電鈴門鈴居家安全台灣精品DIY安裝. 於 www.goyomoney.com.tw -

#34.山東科技俞氏牌LT-380D 大樓對講機 - PChome商店街

俞氏牌 LT-380D 大樓對講機 室內機(兼服務台). 型號:LT-380D. 功能. 設有呼叫總機及雙向通話功能。 設有開鎖按鈕可開樓下門鎖。 可與門口機通話。 於 www.pcstore.com.tw -

#35.俞氏牌 - 松果購物

幫您比過網路上各大平台,絕對敢說松果購物俞氏牌是挑戰全台最低價!推薦給您~ ... 【KingNet】門禁防盜系統俞氏牌門口對講機8戶門口機電鈴門鈴居家安全DIY安裝. 於 www.pcone.com.tw -

#36.俞氏牌門口對講機室內機~超值大特價-台灣黃頁詢價平台

【專家為您大樓公寓對講機大修】俞氏牌室內機搶手型號:1.LT-320B含安裝850元2.LT-380. 於 www.web66.com.tw -

#37.俞氏牌對講機 - Pisani

現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 俞氏牌YUS 180-RBKC 彩色影像室內外對講機全新品含稅保證一年發票隨貨附上三聯式發票請註明 ... 於 www.pisani-movement.me -

#38.俞氏牌門口機- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年3月

俞氏牌門口機 價格推薦共199筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#39.俞氏電器股份有限公司(YUS) - 1111人力銀行

一九五八年俞桂欽先生創作之『定時安全鎖』獲得專利後,既於花蓮創設俞氏工業社,之後又利用無線電之原理設計另一種由電流控制開關的鎖『電鎖』,因與對講機配合使用,故稱 ... 於 www.1111.com.tw -

#40.俞氏牌對講機比價格 - 諸彼特市集

俞氏牌 對講機商品:監視器攝影機KINGNET俞氏牌對講機12戶門口機電鈴門鈴、KINGNET帝網門禁總機系統俞氏牌YUS對講機電源供應器整流器、防盜門禁KINGNET俞氏牌對講開鎖 ... 於 ji.zhupiter.com -

#41.俞氏牌對講機的商品價格 - 大家來比價

KINGNET 門禁防盜系統俞氏牌YUS 對講機門口機室內話機門禁防盜台灣大廠單戶開鎖對講機組二線式電鎖保全防盜 · 東森購物; 最推薦; $3330; $3330; 前往賣場. 於 twpriceget.com -

#42.【DIY】外行人修理舊式公寓大樓(類比式)對講機心得報告[論壇 ...

... 上Y 拍搜尋了一下, 最便宜的俞氏牌類比式門口機要價$1500 (含施工), 由於俞氏牌展示中心距離只有20 分鐘車程, 所以小弟決定就近向俞氏牌詢價, ... 於 www.pczone.com.tw -

#43.安訊購物網- 明谷牌、俞氏牌對講機

AC 110V 60 Hz .一對一對講機(整組) .門口機對室內機 .兩芯配線施工簡單 .AC 110V 60 Hz (整流器). MG-101. 明谷牌對講機. 特價 1600 元. YUS-BL. 俞氏牌對講機. 於 www.accs.com.tw -

#44.俞氏數位對講機YUS-180 - 嘉楠通信器材有限公司

型號:TLTC180-DN1 ○ 1.按鍵直接呼叫室內機○ 2.呼叫室內機及雙向通話功能. 產品詳細介紹. 影視對講機系統架構圖. 影像室內機. 型錄下載. □, 掛壁式防盜彩色影像室內 ... 於 www.firstvideo.com.tw -

#45.俞氏牌8戶門口對講機 - PChome 24h購物

俞氏牌 8戶門口對講機- ▻KINGNET, 【KINGNET】 門禁系統俞氏牌公司貨8戶門口機門鈴電鈴YUS 台灣精品門禁批發適用社區/住宅/公寓居家安全. 於 24h.pchome.com.tw -

#46.俞氏牌門口對講機室內機~超值大特價 - JB產品網

LT-390A含安裝1050元,自行安裝750元 俞氏牌彩色螢幕型免執聽筒對講機 1.單戶彩色影像對講機: YUS180-DVC2門口機、YUS180-RHC免執室內彩色對講機$12,800 含安裝 2. 於 www.jetbean.com.tw