中央大學開學日的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林真美寫的 我是小孩,我有話要說 和蘇繼光的 記得當時年紀小:回憶抗戰的歲月都 可以從中找到所需的評價。

另外網站公共事務室- 大學何時開學? 各校不同調也說明:逢甲大學秘書長唐國豪表示,13日如期開學,對於人數較多的大型選修課、通識課等,可能採單、雙周分流,會盡量讓學生上實體課,等中央公布新指引後再決定。

這兩本書分別來自玉山社 和遠景所出版 。

國立臺灣師範大學 華語文教學系 蔡雅薰所指導 林宛懿的 因應COVID-19 境外臺校之國小生華語注音及繁簡轉換問題分析及策略─以華東臺商子女學校為例 (2019),提出中央大學開學日關鍵因素是什麼,來自於COVID-19、簡繁體、注音符號、繁簡轉換、臺商學校、國小生。

而第二篇論文國立中興大學 教師專業發展研究所 梁福鎮所指導 粘慈卿的 羅家倫校長學之研究 (2017),提出因為有 校長學、教育行政、羅家倫的重點而找出了 中央大學開學日的解答。

最後網站北京中小學、幼兒園返校返園和初二學考時間公布 - 教育則補充:高一、高二年級會考計劃調整到新學期開學后,9月底前進行。 對仍處於封控區、管控區和居家隔離等的同學們,繼續居家學習。各學校將做好個性化 ...

我是小孩,我有話要說

為了解決中央大學開學日 的問題,作者林真美 這樣論述:

將「身為人,應該如何被對待」的思考深植兒童內心, 讓《兒童權利公約》保障的權利在台灣社會得以落實。 「不管我的父母是誰,不論我的國籍、膚色是什麼,所有的孩子都是大家的寶貝, 應該得到地球上每一個人的愛護與尊重。我用的語言、我的宗教信仰、我的文化, 以及我出身是貧窮或富裕、我是男生或女生,我們每個人都擁有一樣的權利。」-摘自內文頁4-頁5 國家人權館與玉山社/星月書房合作出版,邀請臺灣兒童文學的重要推手林真美老師撰文,為讀者們整理擷取《兒童權利公約》的重點概念,並集結臺灣十六位優秀圖畫書創作者,一同為孩子們齊力發聲、倡議,譬如:孩子有隱私權、受教權與表意權;我們應盡力維持

孩子的健康與自尊;而每個人都有責任一起守護被捲入戰爭的孩子、失去家人的孩子……。 《我是小孩,我有話要說》文字內容改寫自《兒童權利公約》,淺白並富有力量。繪者群以文字為主軸發展的圖像創作,風格多元、細節豐富精采。全書兼具圖像藝術性和文字律動性,促使孩子利用想像的力量,打開感官、覺察文圖內涵,進一步理解與討論「兒童權」蘊含的意義和價值。 《我是小孩,我有話要說》不只是一種宣言,更是值得落實生活的原則。希望閱讀完本書,能激發孩子們意識到自我的存在是多麼獨特而重要;並引起大眾慎重思考日常與孩子的互動模式,試著改變既有概念,讓兒童不再侷限成「被照顧者」,而是讓兒童做個真正的「權利主體」。

*適讀年齡:親子共讀3-6歲;自行閱讀7歲以上

因應COVID-19 境外臺校之國小生華語注音及繁簡轉換問題分析及策略─以華東臺商子女學校為例

為了解決中央大學開學日 的問題,作者林宛懿 這樣論述:

2020年元月份中國爆發COVID-19 VIRUS,首先影響到的就是教育,先是開學延期,規劃防疫措施,入境隔離政策縮緊,除了臺灣之外,其實還有更多是海外就學的學子,因疫情關係滯留在臺或是原先在中國大陸就讀當地學校或是國際學生的學生,因遲遲未見開學日期,因此轉而選擇臺校的教育制度。但因大陸的教學系統以簡體為主要文字,拼音為輔,而臺校則是以繁體為教學語言,注音為輔,兩者不同,如何從大陸的學習系統銜接至臺灣的教學體制,協助學生銜接臺校的課程是這次研究的重點。本研究,在這疫情期間,透過幫助這群轉學生的識讀辨別的教學過程中,根據學生所呈現的問題進行分析,且試著提供有效的學習策略,能夠在日後幫助臺灣的

老師們,若面對從海外就學的學子返臺,也能就簡繁體轉換及注音拼音教學有效輔導。

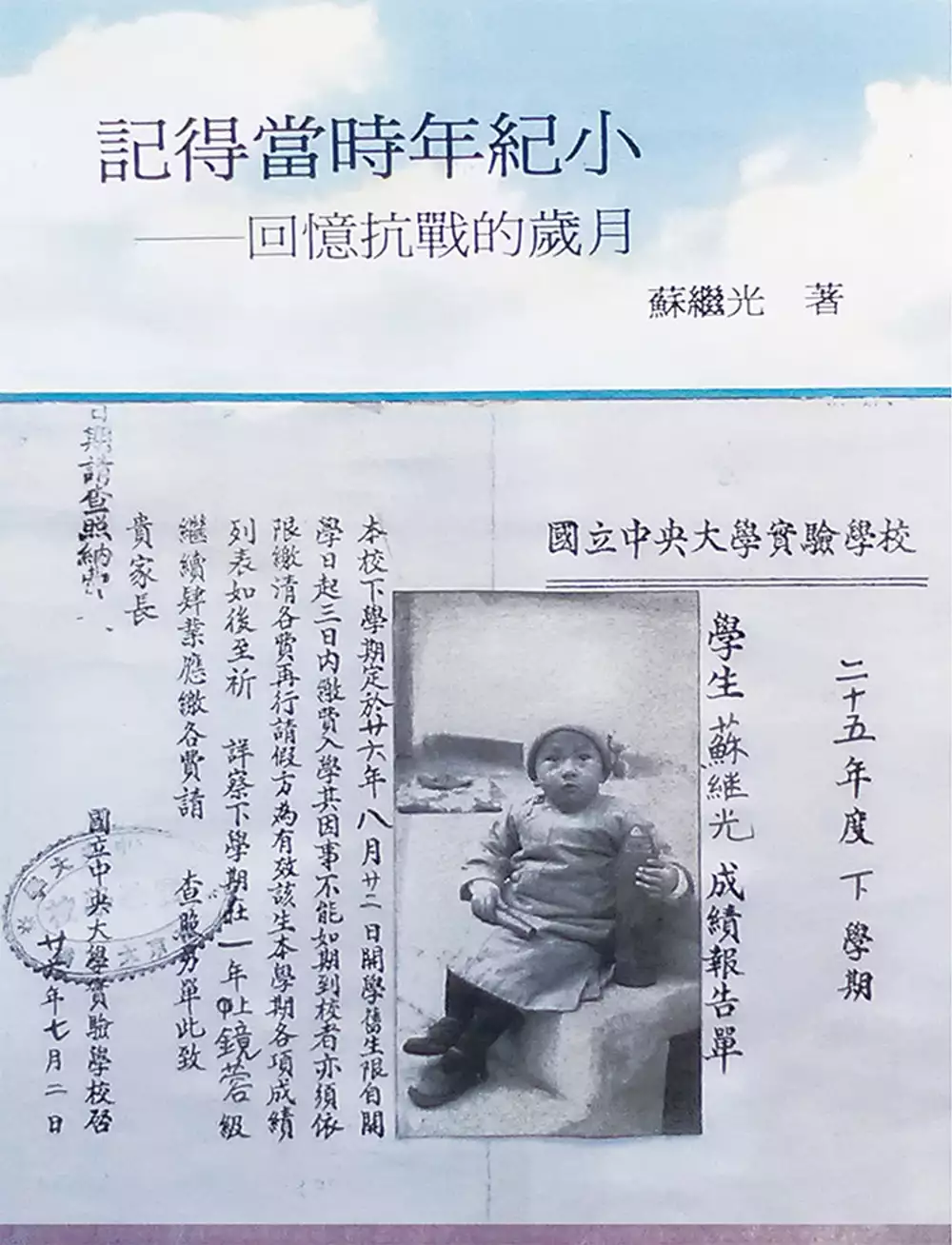

記得當時年紀小:回憶抗戰的歲月

為了解決中央大學開學日 的問題,作者蘇繼光 這樣論述:

本書為蘇繼光先生的自傳,獻給抗戰時保家衛國英勇的將士們,內容收錄他於對日抗戰期間的親身經歷。作者在大後方度過年少時期,親身經歷戰爭的慘烈與民眾生活的艱辛,隨著時間逝去,曾參與這段歷史的人們逐漸凋零,作者期許本書能讓世人嚴肅地正視當年抗戰的真相,也為留住歷史記憶並能累積經驗與教訓。 作者簡介 蘇繼光 台灣新竹人,民國二十一年生於山東濰縣。父蘇紹文曾留日學軍事,母譚素容業醫。抗戰時在貴州銅仁讀小學及初中,台灣光復後就讀成功中學。四十二年畢業於台大機械系,先後在公路局及民營工廠服務。六十一年師事胡恒先生學書法。曾任標準草書學會副理事長九年。著有《作画的日子 一個業餘画家的自述》一書。

沅江舟中作畫 生於國難當頭的時代 大戰爆發 武昌避難 沅陵一年 世外桃源 國立三中的誕生 囊螢世第的新主人 班上的大同學 她沒再回來 三位新老師 特別頑皮的女孩 代課老師 麻將 光君圖書館 武俠小說 印章風波 在瓦窯河畔 未能盡興的唱片欣賞 仁濟診療所 春節端午及中秋 鐵砲子陀螺及其他 升上初中 赤帝宮素描 南瓜 寶藏 尚武精神 地域觀念 母親的家計簿 飛行夢 鎗械的故事 土匪 軍隊過境 春信 男女有別 萬大哥 老謝 張刷子納妾 三叔公算命 莫名其妙 枉費心機 馮縣長會客 小小妹 從天而降的新聞 初識交際舞 一個難童的故事 抗戰歌曲 浴血抗戰 勝利到來 籍貫的秘密 大開眼

界 離愁 青春作伴好還鄉 序 二十世紀日本侵華,是中華民族有史以來最大的浩劫,天崩地裂,鬼哭神號,淒慘無比。 在那對日抗戰的艱辛歲月裡,無數悲壯哀痛可歌可泣的事蹟,在戰區及淪陷區中發生。若把當時的親身經歷寫下來,就是一篇篇留傳千古,訴說人類最不堪回首的一個悲劇的史詩! 而實際上,這一類的文字記載寥寥可數,應該是抗戰勝利後,接踵而至的慘烈內戰,以及爾後連綿多年遍地的動亂,轉移了人們的視線。 至於抗戰中大後方的動態,就更乏人關注了。 要知道,大戰中無數同胞因半壁河山淪陷,而千辛萬苦逃往大後方之後,全靠將士們在前線英勇奮戰,以及政府殫思極慮地策畫照顧,後方百姓的

生命才有了保障,生活才能維持,甚至作育英才的工作仍積極進行未曾停頓,於是國家的命脈得以強韌地延續下來。因此,大後方的點點滴滴也是抗戰史的一部分,欲知抗戰的全貌,自不容忽視。 日月如矢,抗戰勝利已七十多年了。早年在台北紀念抗戰的活動裡,還能聆聽到戍守盧溝橋的老戰士、九死一生逃過南京大屠殺的郭岐先生、以及向四行倉庫八百壯士獻國旗的,女童軍楊惠敏女士等人的公開演講。 那時報紙上紀念抗戰的文字,總是佔很大篇幅;抗戰歌曲演唱會也是每年舉辦。 然而這一類活動逐年減少,而至若有若無。 親歷抗戰歲月的人先後凋零,應是主要原因吧? 如今還有多少人知道,曾經有「對日抗戰」這回事呢? 可是儘管事

隔多年,對於那次幾乎亡國滅種的空前大災難,海內外有良知的同胞,必會嚴肅地正視真相,留住歷史記憶,以累積經驗與教訓,而確保我們的國運永昌;倘若於過去的事冷漠以對,毫不在意,則悲劇難免重演。 我出生於「九一八事變」東北淪陷後不久,兒童及少年時期都在戰時的大後方度過,同時也完成了小學及初中的學業。 這樣的我,不過是社會中極為尋常的一分子,而且尚未成年。 只是戰亂中成長的少年容易早熟,所具備的知識,不一定會輸給一般的成年人。 想到親歷抗戰歲月的人,現在已是稀有族群了,所以不論我自己多麼平凡,總覺得有責任,把戰時見到的,聽到的,忠實地一一寫下來,多少可以為抗戰史大後方的這部分,留下些許痕跡,

不至於完全空白。 本著這個想法,我便著手來寫這驚天動地的大時代中,一個平凡少年的見聞錄。 大戰爆發 不吞滅中國不肯罷休的日本,終於在民國二十六年於北平附近的盧溝橋發動「七七事變」,掀起全面侵華的戰端。 我國至此已忍無可忍,決心抵抗,於是爆發了長達八年之久的中日大戰。 那時我們住在南京,我剛念完國立中央大學實驗學校的幼稚園,收到了學校於七月二日寄來的成績單和開學通知,說我下學期可升入小學一年級,開學日期是八月二十二日。 首都南京其實距離戰火正熾的平津一帶還很遠,可是日本空軍已將南京視為重要目標,而頻施轟炸。 那時一般百姓沒甚麼防空知識,也缺乏防空的設備,敵機來襲,我們只好躲進

家中的桌子下面或床下,然後聽天由命……。 這時外面會傳來陣陣的爆炸聲,夾雜著格格的機槍聲,以及附近挨炸的民眾的哀嚎。 幾次空襲,我家這一帶也有炸彈落下,但我們的屋子始終安然無恙,可說是有驚無險。 然而那些大大小小的彈坑,總是讓人怵目驚心。 還有人好像懂得很多,對著彈坑指指點點 :「這是X百磅炸彈炸的!」,「那是X百磅炸彈炸的!」 在這種情形下,按照開學通知單去繳費入學,當然是不可能了。 而且為了躲避轟炸,我們趕緊搬到近郊暫住。 時局的發展令人不安,於是母親先帶著我們五個子女,和大姨一家逃往武昌。 過了一段時間後,父親才趕來武昌和我們會合。 戰況極為不利,開戰五個月後南京就淪陷了,日軍隨即在南

京展開慘絕人寰的大屠殺,燒殺擄姦無惡不作! 顯露出一個泯沒人性,禽獸不如的劣等民族的猙獰面目! 我們若不是離開得早,也必難以倖免。 在武昌待了不到半年,我們再逃到湖南沅陵,一年後,來到湘西以西的黔東─銅仁。 父親這時是軍政部軍械人員訓練班的副主任,兼代主任(主管長官是俞大維)。 我們全家隨著父親來到銅仁後,就此定居下來。 而父親後來工作變動,先後調往貴州遵義、陜西寶雞和四川重慶,所以抗戰時期父親和我們聚少離多。 武昌避難 母親帶著我們和大姨一家離開南京時,大約是在七月下旬或八月上旬。 途中只記得船上的蛋炒飯鹽撒得不均,一口死鹹,一口沒鹽;此外,每晚母親指定我在一口小皮箱上,捲曲著側臥著睡,很不

舒服。

羅家倫校長學之研究

為了解決中央大學開學日 的問題,作者粘慈卿 這樣論述:

本研究以教育傳記學和教育詮釋學方法,進行羅家倫校長學之探究。本研究有下列四個研究目的:一、探討羅家倫校長的思想淵源;二、詮釋羅家倫校長學的主要內涵;三、評價羅家倫校長學的優劣得失;四、闡述羅家倫校長學的重要啟示。羅家倫的思想淵源來自於洪保特的大學理念、杜威的民主與教育、蔡元培的辦學理念、胡適注重教育與為人。羅家倫校長學的主要內涵包括領導、溝通、決定、前瞻遠見、人格修養等理念。其羅家倫校長學的優點包含一、民主式領導;二、正式溝通;三、行政之決定;四、具備謙恭、禮讓的人格修養。羅家倫校長學理論雖有卓越的特色,卻仍有不完美之處,例如:一、處處為學生著想,但無學生緣;二、事務行政並非從行政經費下手等

問題。羅家倫校長學的啟示包含領導、溝通、決定、前瞻遠見、修養的啟示。最後,綜合研究結果之結論,提供我國當前各級學校校長作為培訓校長課程或是當前各級校長之借鏡。

想知道中央大學開學日更多一定要看下面主題

中央大學開學日的網路口碑排行榜

-

#1.國立中央大學將於110年3月6日(星期六)舉辦「2021 Open ...

公告主旨, 國立中央大學將於110年3月6日(星期六)舉辦「2021 Open House Day開放高中生 ... 【2021-02-21】109學年度第二學期-國、高中部開學日02/22(一)上、下午課表 ... 於 www.yphs.ntpc.edu.tw -

#2.iQC食安資訊誌 104年2月號: 食品新聞、食安法規異動、業界脈動、聯合檢驗

守護校園食安,「食品雲」11日起把關新北市政府與農委會合作打造國內縣市政府第一朵食安「食品雲」,結合校園團膳業者,11日開學日正式上架查詢履歷。(聯合報/2月9日) ... 於 books.google.com.tw -

#3.公共事務室- 大學何時開學? 各校不同調

逢甲大學秘書長唐國豪表示,13日如期開學,對於人數較多的大型選修課、通識課等,可能採單、雙周分流,會盡量讓學生上實體課,等中央公布新指引後再決定。 於 www.yzu.edu.tw -

#4.北京中小學、幼兒園返校返園和初二學考時間公布 - 教育

高一、高二年級會考計劃調整到新學期開學后,9月底前進行。 對仍處於封控區、管控區和居家隔離等的同學們,繼續居家學習。各學校將做好個性化 ... 於 edu.people.com.cn -

#5.延後開學》中央大學3月2日開學中生擬採「遠距教學」 - 自由時報

因應武漢肺炎疫情發展,現有1萬2千名學生的中央大學今日召開校安防疫會議決議,108學年度第2學期的開學日延後2星期,由原訂的2月17日延至3月2日。 於 news.ltn.com.tw -

#6.中央大學行事曆 :: 全台郵局搜尋網 - iDataTW

首頁>教務處首頁>中央大學校曆...依教務處會議決議,自110學年度起不再印製紙本行事曆;本行事曆後續並將依教育部正式來函之「政府行政機關辦公日曆表」及有關放假 ... 於 postgov.idatatw.com -

#7.找中央大學行事曆相關社群貼文資訊

110學年度校曆- 國立中央大學教務處。 依教務處會議決議,自110學年度起不再印製紙本行事曆;本行事曆後續並將依教育部正式來函之「政府行政機關辦公日曆表」及有關放假之 ... 於 job.businesstagtw.com -

#8.《明鏡月刊》第56期: 令計劃三條出路 - Google 圖書結果

大學 化學系副教授查全性提出恢復高考的建議,受到與會專家的呼應。 ... 而恢復高考的決定是1977年10月5日,由華國鋒主持的中央政治局會議討論,並原則批准了教育部長 ... 於 books.google.com.tw -

#9.校曆 - 國立中央大學教務處

google行事曆使用說明 ; 1. 個人未使用GOOGLE日曆,可直接連結下網址查閱(不用帳號密碼): https://www.google.com/calendar/embed?src=ncu.acad%40gmail.com&ctz=Asia/ ... 於 pdc.adm.ncu.edu.tw -

#10.110學年度第2學期開學日流程 - 臺北市立中崙高級中學|

【轉知】國立中央大學檢送畢聯會主辦之【卡卡音樂祭—夢過星河,醉回人間】 ... 公告主旨, 110學年度第2學期開學日流程. 發佈日期, 2022 年2 月09 日. 於 w3.zlsh.tp.edu.tw -

#11.中大歷史 - 國立中央大學校史館

6/6遂為東大校慶日。 7月教育部核准國立東南大學組織大綱。 8月東大預科,南高本科同時招生。 9月國立東南大學正式成立, ... 於 140.115.197.16 -

#12.新聞- Rti 中央廣播電臺

◎南海劇場口述歷史專訪-在今天的南海劇場口述歷史系列專訪中,邀請到作家張曉風,分享當年創設基督教藝術團契,製作多齣舞臺劇... tune in. 這樣看中國5-陳冠廷時間. 【 ... 於 www.rti.org.tw -

#13.中央大學行事曆111的推薦與評價,FACEBOOK、PTT和網紅們 ...

中央大學 校曆• 110學年度校曆(110.8.16) • 2021-2022 NCU Academic Calendar (11008016). 110學年度第1學期開學日如下: (1)大一新生延至110年9月22日(三)入學. 於 ... 於 twplay.mediatagtw.com -

#14.中央大學週會

中央大學 週會 科克蘭魚油1000 毫克軟膠囊. 第一千零四十七章观礼一. ... 畢業典禮、夜之祭、畢業舞會2021各大專院校開學日出爐! 於 arevalo-bleuse.fr -

#15.中央大學開學– Codysib

109學年度校曆_英文版..706次行政會議通過. **依教務處會議決議,自110學年度起不再印製紙本行事曆;本行事曆後續並將依教育部正式來函之「政府行政機關辦公日曆表」及有關 ... 於 www.miohco.co -

#16.國立臺灣海洋大學

NTOU-National Taiwan Ocean University-國立臺灣海洋大學全球資訊網,在整體發展的規劃下,海大除繼續發展海運暨管理、生命科學、工程以及海洋科學與資源領域外, ... 於 www.ntou.edu.tw -

#17.嘉南藥理大學| CNU

嘉南藥理大學(Chia Nan University of Pharmacy & Science),簡稱嘉藥,於民國53年由創辦人結合醫藥界與教育界所籌創。嘉藥的校訓為「真實」二字,為培育從事醫藥、 ... 於 www.cnu.edu.tw -

#18.國立高雄師範大學

恭賀教育系學會教服隊榮獲教育部110年青年志工服務 · 本校防疫公告. nknu. 本校因應疫情,全面遠距教學至期末-教務處公告. 於 w3.nknu.edu.tw -

#19.中大新聞- 嚴防武漢肺炎中央大學延至3月2日開學

因應新型冠狀病毒疫情發展,中央大學下學期的開學日將延至3月2日。秘書室檔案照片. 因應2019 新型冠狀病毒(俗稱武漢肺炎)疫情發展,中央大學校安防疫會議2月4日 ... 於 i8kuaiqu.com -

#20.武漢肺炎》開學日延後2周中央大學3月2日開學| 生活 - NewTalk

因應武漢肺炎疫情發展,中央大學校安防疫會議今(四)日決議,下學期的開學日延後2周,由原訂的2月17日延至3月2日,學校將設置「安心就學」措施, ... 於 newtalk.tw -

#21.國立中央大學108學年度第1學期校曆

1日108 學年度第1學期開始. 1日~7日受理研究所新生宿舍線上申請. 1日~20日逕修讀博士學位申請. 1日~9月12日受理研究生就學貸款預估學分申請. 1日~9月16日輔系、雙 ... 於 ir.lib.ncu.edu.tw -

#22.中央大學開學日– 開學日2020 - Aaeflm

9月1日「實體開學」指引出爐!教育部備妥3億元相關防疫物資. 因應武漢肺炎疫情發展,現有1萬2千名學生的中央大學今日召開校安防疫會議決議,108學年度第2學期的開學日 ... 於 www.kktike.me -

#23.國立臺灣大學

站內搜尋:. 新生 · 在校學生 · 國際生 · 教職員 · 訪客 · 校友 · 網站導覽 · 聯絡我們 · 學術典藏 · 圖書館 · 博物館群 · 課程 · 招生 · 推廣教育 · 行事曆 · 捐款. 於 www.ntu.edu.tw -

#24.歷史的插曲: 一座後方小城的抗戰記憶 - 第 197 頁 - Google 圖書結果

原來定於5月1日開學,但實際上在4月29日,先頭到達樂山的師生,在那些破陋的校舍裡, ... 先後在北京大學、中央大學和安徽大學任教。1928年7月,國民政府大學院正式決定籌 ... 於 books.google.com.tw -

#25.中央大學行事曆 - 娛樂貼文懶人包

提供中央大學行事曆相關文章,想要了解更多中央大學畢業典禮2021、中央行事曆111、中央大學教務處相關娛樂資訊或書籍,就來娛樂貼文懶人包. 於 hobbytagtw.com -

#26.韓國中央大學行前行事曆PART2 - TommyBoy 湯米男的小天地

韓國中央大學行前行事曆PART2 · 수강신청정정(Drop & Add) · 2014.9.1(Mon) 10:00 ~ · All Courses(Undergraduate and Graduate). 於 tommyboy82.pixnet.net -

#27.顧孟餘的清高: 中國近代史的另一種可能 - Google 圖書結果

顧孟餘,〈學術與革命的關係〉(武昌中山大學開學典禮演說詞),《中央副刊》,漢口,1927年3月 26日。顧孟餘,〈顧孟餘發言〉(1927年7月15日),中國國民黨黨史館藏,「二屆中央 ... 於 books.google.com.tw -

#28.國立中央大學110學年度第1學期校曆 - 國立中央大學教務處

24日國家防災日地震防護演練; 新生營(線上). 25日研究生新生健康檢查. 3 26 27 28 29 30. 26日大學部新生健康檢查. 27日大一新生申請學分學程、學分抵免、提高編級 ... 於 pdc.adm.ncu.edu.tw -

#29.國立中央大學111學年度第1學期校曆

1日111學年度第1學期開始. 111年度原住民族歲時祭儀放假日期以原住民族委員會公告為主. 1日~9月12日受理研究生就學貸款預估學分申請. 1日~9月15日受理就學貸款申請. 於 pdc.adm.ncu.edu.tw -

#30.孫文之死: 【常威近代史】第九部 - Google 圖書結果

當時中華民國中央政府窮到底褲穿窿,春袋都跌咗出嚟外露抖涼,只係甩咗半個蒙古其實相當 ... 大學、之後建立蘇中國第一個蘇維埃嘅「農民大王」中共黨員彭湃(1896-1929), ... 於 books.google.com.tw -

#31.大學之理念: 傳統與現代 - 第 71 頁 - Google 圖書結果

... 菁英分子如蔣渭水(1891-1931)強烈的反對。27 5 月 5 日,臺北帝國大學開學日, ... 並收購周邊民有土地及借用部分當時臺灣總督府附屬中央研究所的農業用地所構成。 於 books.google.com.tw -

#32.臺東大學

校級會議行事曆 ... 於 www.nttu.edu.tw -

#33.【重要行事曆】... | 中央大學開學 - 泰國訂房優惠報報

中央大學開學 ,大家都在找解答。國立中央大學學生會NCU Student Association · February 4, 2018 ·. 【重要行事曆】 放了這麼久的寒假,每天吃飽睡睡飽吃, ... 於 thagoda.com -

#34.中央大學開學2022 - 台鐵車站資訊懶人包

中央大學 校曆• 110學年度校曆(110.8.16) • 2021-2022 NCU Academic Calendar (11008016). 110學年度第1學期開學日如下: (1)大一新生延至110年9月22日(三)入學. 於 train.reviewiki.com -

#35.張春橋姚文元實傳: 自傳、日記、供詞 - 第 82 頁 - Google 圖書結果

一九四六年五月二十四日,華北聯合大學文藝學院新聞繫在張家口正式開學,張春橋被聘請為系主任, ... 張春橋所在的編輯部和中共晉察冀中央局一起,住在城南莊新房村。 於 books.google.com.tw -

#36.慈濟教育志業 - Google 圖書結果

1998年6月13日,慈濟醫學院大學部第一屆及護理研究所第二、三屆畢業典禮。大學部醫技系34位、公衛系42位、研究所19位,共95位畢業生,於花蓮靜思堂國際會議廳舉行,中央 ... 於 books.google.com.tw -

#37.2021全台大學開學日延後、遠距授課 - CP值

北部不少國立大學採大一新生、其他年級分批正式上課,其他年級包含大二生及研究生;中央大學則有明確規範80 人以下到校、80人以上採線上上課。最晚2021 年9 月23 日開學的 ... 於 cpok.tw -

#38.2022/111各大學開學時間懶人包!各校延後開學/遠距教學/實體 ...

2022/111各大學開學日期攏底家!目前大部分大學並沒有要延後開學,不過有少數大學希望前幾週採遠距教學,觀望疫情發展大學 ... 中央大學, 2/14開學. 於 www.long-men.com.tw -

#39.109 學年度第2 學期日本中央大學交換留學心得

另外,因我申請的流程中遇到了新冠肺炎延後開學等防疫措施實施等狀況,因此再度強調此份文件. 僅供參考。只是大概的時間軸,詳細日期請按照您申請的該屆流程跑。 在開始前 ... 於 icae.scu.edu.tw -

#40.國立彰化師範大學

認識彰師 · 招生資訊 · 行政單位 · 學術單位 · 研究及推廣單位 · 資訊服務入口 · 行事曆 · 校園安全訊息 · COVID-19防疫專區 · 繳費專區. 於 www.ncue.edu.tw -

#41.中央大學行事曆2019 - Igfvt

中央大學 行事曆2019 · 7 · 4月3日至5日放假調休,共3天。 · 臺北市士林區中山北路5段250號 · 日本語版; 英語版; 在学生向けツール · E-Mail:ncu3100@ncu · 第一学期 · 外縣市請撥 ... 於 igfvt.ch -

#42.國立中央大學National Central University - NCU

萬眾矚目的行事曆出來了 要安排暑假實習、打工、旅遊計畫的同學快看過來 http://pdc.adm.ncu.edu.tw/calendar/calendar108_3.pdf #暑假7月6日開始#學校行政 ... 於 www.facebook.com -

#43.行事曆 - 註冊課務組

【轉知教育部111年1月27日臺教高(一)字第1110007615A號函】中央選舉委員會定於111 ... 110-2學期成績及畢業生領取學位證書作業時程(附件、逢甲大學延畢生提前授予學位 ... 於 registration.fcu.edu.tw -

#44.111學年度第1學期課務相關日程表

111學年度第1學期課務相關日程表. 辦理事項. 日期. 備註. 導師輔導學生選課 ... 大學部學生選課需向導師領取「導師密碼」,復學生、延修生若未分配導師,請向系主任 ... 於 pdc.adm.ncu.edu.tw -

#45.【問題】行事曆- 國立中央大學

行事曆. 五月2021. 一. 二. 三. 四. 五. 六. 日. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 於 nzworktravel.com -

#46.第2頁| 中央大學相關新聞 - ETtoday

國立中央大學,簡稱中大,是中華民國一所國立綜合型大學,中華民國教育部最初7所 ... 許多大一新鮮人開學日第一天上學,會因為校園太大而迷路,有網友表示,日前走訪 ... 於 www.ettoday.net -

#47.逢甲大學110學年度第1學期行事曆 - AWS

中央 及地方選舉是否上班上課依中央選舉委員會公告辦理。 * 111年2月1日(二)農曆春節初一。 Page 2 ... 於 s3.ap-southeast-1.amazonaws.com -

#48.中國文化大學

中國文化大學圖書館於六樓、五樓新設張其昀創辦人及張鏡湖故董事長紀念展示區,6月11日舉行剪綵儀式。王淑音校長說,展區開幕選在文大60周年的畢. 於 www.pccu.edu.tw -

#49.龍華科技大學全球資訊網

關於龍華科技大學全球資訊網網站,龍華辦學績優,為北部第一所升格為科技大學之私立技專校院。 於 www.lhu.edu.tw -

#50.開學新氣象中央大學新行政團隊上路 - 1111人力銀行

為深化本校學術優勢、提升辦學成效、確保校務行政品質,以及面對國內外整體環境之快速變遷,中大參考規模相近之研究型大學副校長人數,2月1日起增置副校長 ... 於 www.1111.com.tw -

#51.國立中興大學110學年度第1學期行事曆

月次 日 一 二 三 四 五 六 110年 8月 1 2 3 4 5 6 7 110年 8月 8 9 10 11 12 13 14 110年 8月 15 16 17 18 19 20 21 於 www.nchu.edu.tw -

#52.國立中央大學「2022 Open House Day開放高中生參觀日」活動

(二)3月5日(星期六)上午10點起開放高二以下學生報名。 五、相關活動資訊請參閱網站:http://openhouse.ncu.edu.tw/。活動聯絡人:本校教務處招生組 ... 於 www.chgsh.chc.edu.tw -

#53.中央警察大學110 學年度行事曆

中央 警察大學110 學年度行事曆 ... 學士班畢業生公假參觀活動(於15日起至19日完成,以3天2夜為原則),非 ... 1 日本校86 週年校慶暨開學典禮。2 日開始上課。 於 www.cpu.edu.tw -

#54.樹德科技大學:愛上宜學、宜居、宜行、宜樂的山水校園- 首頁

公告:本校111學年暑假期間各停車場使用時間及注意事項。 單位訊息. 2022.06.24. 近期標案訊息公告 · 就業情報. 2022.06.24. (轉知)經濟 ... 於 www.stu.edu.tw -

#55.韓國留學Vlog 在韓國中央大學上學的一天 |失敗的開學日

韓國留學Vlog 在韓國 中央大學 上學的一天 |失敗的 開學日 |Chung-Ang University Vlog. 956 views956 views. Mar 24, 2022. 於 www.youtube.com -

#56.因應疫情中央大學開學第一周採線上教學 - 工商時報

教育部今日公布全國最新確診學生人數統計,4月20日至3日為止,本土確診學生人數有707人,以大專校院211人最多,高中118人、國中112人、國小188人、幼兒園 ... 於 ctee.com.tw -

#57.中央大學開學 - CCWL

中央大學 整合全國13所大學開設39門大學先修課程暨認證考試,5月13日起,歡迎準大學生及高中生線上查詢課程認抵資訊,預約暑期提前先修大一課程,開學即可抵免學分! 於 www.ashevioons.me -

#58.中大壢中行事曆 - Llssuiza

首頁> 教務處首頁> 中央大學校曆: 320317桃園市中壢區中大路300號│ 總機 ... 二段141巷100號(交通方式) (學生上下學及公車資訊) 2021小學行事曆:寒假、暑假、開學日. 於 llssuiza.ch -

#59.國立臺北大學

比賽於本月16日辦理頒獎典禮,特別邀請吳泰熙副校長、林文一國際長、國際學生組馬國勳組長、國際合作資深顧問暨本校國際大使韋岱思副教授擔任頒獎典禮嘉賓。吳泰熙副校長於 ... 於 new.ntpu.edu.tw -

#60.國立中央大學110學年度第1學期校曆 - 國立中央大學教務處

1日110學年度第1學期開始. 1 Fall Semester Begins. 3日~8日受理110學年度研究所新生宿舍線上申請. 3-8 New Graduate Students Apply Online for a Dormitory. 於 pdc.adm.ncu.edu.tw -

#61.大學何時開學? 各校不同調 - 聯合報

各大專院校9月中旬陸續開學,不過開學後碰上中秋節,學期末緊接著春節,加上有防疫考量,開學日延不延後?各校斟酌再三。中興大學決定15日開學到10 ... 於 udn.com -

#62.中央大學強制換宿限期2天搬離惹議

生活中心/綜合報導今天是高中以下開學日,各校防範武漢肺炎(COVID-19,新冠肺炎)疫情嚴陣以待,進校園前量體溫、手部消毒,而大學生也將於3月2日 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#63.崑山科技大學

崑山科技大學是台灣南部地區歷史最悠久的科技大學,學風興盛人文薈萃,為台灣專業技術教育與應用的領航者。 於 www.ksu.edu.tw -

#64.中大行事曆– 中央大學健身房 - Saloidant

中大行事曆– 中央大學健身房. 行政人員專區法規依據表格下載相關連結回首頁管理頁面. 中大壢中行事曆中大資訊: – Ropux. 【明天開學】 值得留意的是, 本學年開學日並無 ... 於 www.tdauen.me -

#65.【開學日調整重要公告】110學年度第1學期 ... - 國立虎尾科技大學

配合中央流行疫情指揮中心防疫政策,本校依據110年09月01日行政會議決議:為強化校園防疫,避免增加師生在中秋連假期間返鄉移動,特將開學日調整 ... 於 www.nfu.edu.tw -

#66.首頁所有時程行事曆 - 國立中央大學招生資訊網

29日. 30日. 31日. 1日. 2日. 3日. 4日. 5日. 6日. 7日. 8日. 9日. 10日. 11日. 12日. 13日. 14日. 15日. 16日. 17日. 18日. 19日. 20日. 21日. 22日. 23日. 24日. 於 admission.ncu.edu.tw -

#67.國立中央大學- 维基百科,自由的百科全书

1979年正式復名為「國立中央大學」,但由於復校時間過晚的關係,中大在中華民國重要性已被國立臺灣大學實質取代。 於 zh.wikipedia.org -

#68.【臺大.臺師大.臺科大】上課16週,三校同步與國際接軌

國立臺灣師範大學近日決議通過下學年行事曆,開學日將提前至今年(110年)9月1日,臺大、臺科大也各自通過校內會議,三校同步實施,將是大學首度與 ... 於 www.unews.com.tw -

#69.中央大學板 | Dcard

中央大學 板,一個能讓你暢所欲言的地方。在這裡,卡友們可以盡情討論校園裡的大小事,舉凡課程資訊、教授教學評價,又或是學校活動,只要是你想要知道的資訊, ... 於 www.dcard.tw -

#70.【轉知】國立中央大學訂於110年12月17日起辦理線上論壇 ...

國立中央大學訂於110年12月17日起辦理線上論壇:《國際科學教育論壇4》—梶田隆章教授主講「我的研究、研究生涯及給年輕一代的建議」,說明如下: 於 www.tngs.tn.edu.tw -

#71.HWAI,中華醫事科技大學- 臺灣最好的醫事大學

華醫焦點新聞 · 新聞中心 · 招生快訊 · 推廣教育 · 行政訊息 · 學術訊息 · 校內活動 · 校外活動 ... 於 www.hwai.edu.tw -

#72.亞東科技大學

亞東科技大學於民國五十七年十月,在遠東集團創辦人徐有庠先生的「弘文明德,育才興國」理念下創設,初名「私立亞東工業技藝專科學校」,為全國第一所私立二年制專科 ... 於 www.aeust.edu.tw -

#73.中央大學行事曆 :: 全國運動場館資訊

全國運動場館資訊,中央大學行事曆109 2,中央大學行事曆109第二學期,中央大學2021行事曆,中央大學109開學日,中央大學入學時間,中央大學開學2021,110中央大學行事曆, ... 於 stadium.iwiki.tw -

#74.本校111學年度校曆 - 中央大學機械系

二、111學年度校曆重要日期如下: (一)第1學期開學日:111年9月12日(星期一)。 (二)第1學期期中成績評量:111年10月31日(星期一)~11月11日( ... 於 www.me.ncu.edu.tw -

#75.明新學校財團法人明新科技大學111學年度單獨招收僑生及港澳 ...

2022年02月21日. 2022年08月15日. 報到及開學. 2022年09月(依學校公告開學日為準). 備註:. 1. 招生簡章電子檔下載網址:https://reurl.cc/832Zxb. 於 cmn-hant.overseas.ncnu.edu.tw -

#76.中大壢中官網

國立中央大學附屬中壢高級中學,中大壢中,中壢高中,壢中,國立中壢高中,國立中大壢中,壢高. 於 www.clhs.tyc.edu.tw -

#77.中央大學行事曆2020 – 台灣大學行事曆2021 - Sfpartm

中央大學 行事曆2020 – 台灣大學行事曆2021 · 「 2021寒假時間」「2021暑假時間」教育部最新行事曆 · 2022 國定假日、111年政府行政機關辦公日曆表(行政院人事行政… · 【2021 ... 於 www.maxoxhome.me -

#78.重行傳: 褚民誼生平紀實 - 第 130 頁 - Google 圖書結果

[2.14]No.3 (1929,2,16)嗣後的實行,則是將新建的中央模範軍醫院於1930年初劃歸衛生部 ... (「申報」,7,15)該校由中法大學和上海新藥業公會合辦,初以「中法大學藥學院」 ... 於 books.google.com.tw -

#79.最新公告 - 台灣聯合大學代借代還暨文獻傳遞服務系統

標題Title, 國立中央大學圖書館開館時間調整公告. 內容Content. 中大圖書館於本學期 104/11/01(日) 起調整分館開放時間,並於下學期開學後,105/02/17(三) 起調整總圖 ... 於 coborrow.lib.nctu.edu.tw -

#80.《薄熙來的幫凶》 - Google 圖書結果

... 重慶市局在職法碩班開學儀式上,王自稱,“大連海事大學全國區縣法院院長(檢察院檢察 ... 中央對揭醜重慶睜一隻眼閉一隻眼 2012年11月19日上午,重慶市北碚區召開區委 ... 於 books.google.com.tw -

#81.長庚大學- 長庚大學資訊網

長庚大學校徽logo ; 學生. 學生webmail · 學生學習歷程E-Portfolio ; 服務資源. 校務資訊系統 · 長庚大學行事曆 ; 公開資訊. 校務及財務資訊公開 · 教育部整體發展獎補助 ; 宣 ... 於 www.cgu.edu.tw -

#82.開學日延後至2月22日指考延後至7月3日至5日 - 天下雜誌

依據中央流行疫情指揮中心今日宣布,考量國際疫情持續嚴峻,為確保開學前校園環境衛生安全、完備防疫作業與環境清潔消毒,教育部部長潘文忠表示,高級中等 ... 於 www.cw.com.tw -

#83.國立中央大學原住民族學生資源中心(@ncuisrc) • Instagram ...

... 100 Posts - See Instagram photos and videos from 國立中央大學原住民族學生資源中心(@ncuisrc) ... 110學年度第1學期開學日好久不見大家了啊期待期待 . 於 www.instagram.com -

#84.跨校選授課校際專車/Schools shuttle - 台灣聯合大學系統

而從政治大學發車前往中央大學的路上也會行經此停靠點,以方便四校的師生轉乘捷運。 ... 110學年度台灣聯大校際專車預計自第一學期的開學日110年9月13日開始行駛,但因 ... 於 www.ust.edu.tw -

#85.因應疫情中央大學開學第一周採線上教學 - 中時新聞網

國高中開學第一周,便傳出桃園北科附工1名學子確診,中央大學今(4)日表示,開學第一個星期全採線上教學,學校不強制學生都要快篩,但會鼓勵教職員工生 ... 於 www.chinatimes.com -

#86.國立中央大學109學年度第1學期校曆

1日起研究所新生進住. 5日大一新生入住. 6 7. 8. 9 10 11 12. 7日新生校園安全、健康暨性平宣導. 7日~11日境外生秋季班新生訓練週. 8日大學部新生健康檢查、職涯測評 ... 於 pdc.adm.ncu.edu.tw