word字型不見的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 如何做一本書【博客來獨家華麗復古燙金珍愛版】:書中的每個小地方都有存在的用意,了解書的架構,重新認識一本書 和的 如何做一本書:書中的每個小地方都有存在的用意,了解書的架構,重新認識一本書都 可以從中找到所需的評價。

另外網站檢視PDF 及檢視偏好設定(Adobe Acrobat)也說明:從URL 建立連結:指定非由Acrobat 所建立的網頁連結,是否可以在PDF 文件中自動被識別,並成為可點擊的連結。 啟用手形工具選取文字和影像:使手型工具在 ...

這兩本書分別來自木馬文化 和木馬文化所出版 。

國立臺北科技大學 工業設計系創新設計碩士班 彭瑞玟所指導 傅則瑋的 字體尺寸與色彩變化之文字凸顯效果差異 (2020),提出word字型不見關鍵因素是什麼,來自於凸顯效果、字體尺寸、字體色彩。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 圖文傳播藝術學系 戴孟宗所指導 駱筱尹的 EPUB電子書版面易讀設計之研究 (2018),提出因為有 電子書、EPUB、易讀性、版面設計、層級分析法的重點而找出了 word字型不見的解答。

最後網站LibreOffice 文書操作則補充:(五)LibreOffice Writer/標準字型:設定常用字型及大小................16. 三、格式/頁面. ... Writer文字文件:相容於Word,是一個為製作專業文件、報表、時事通.

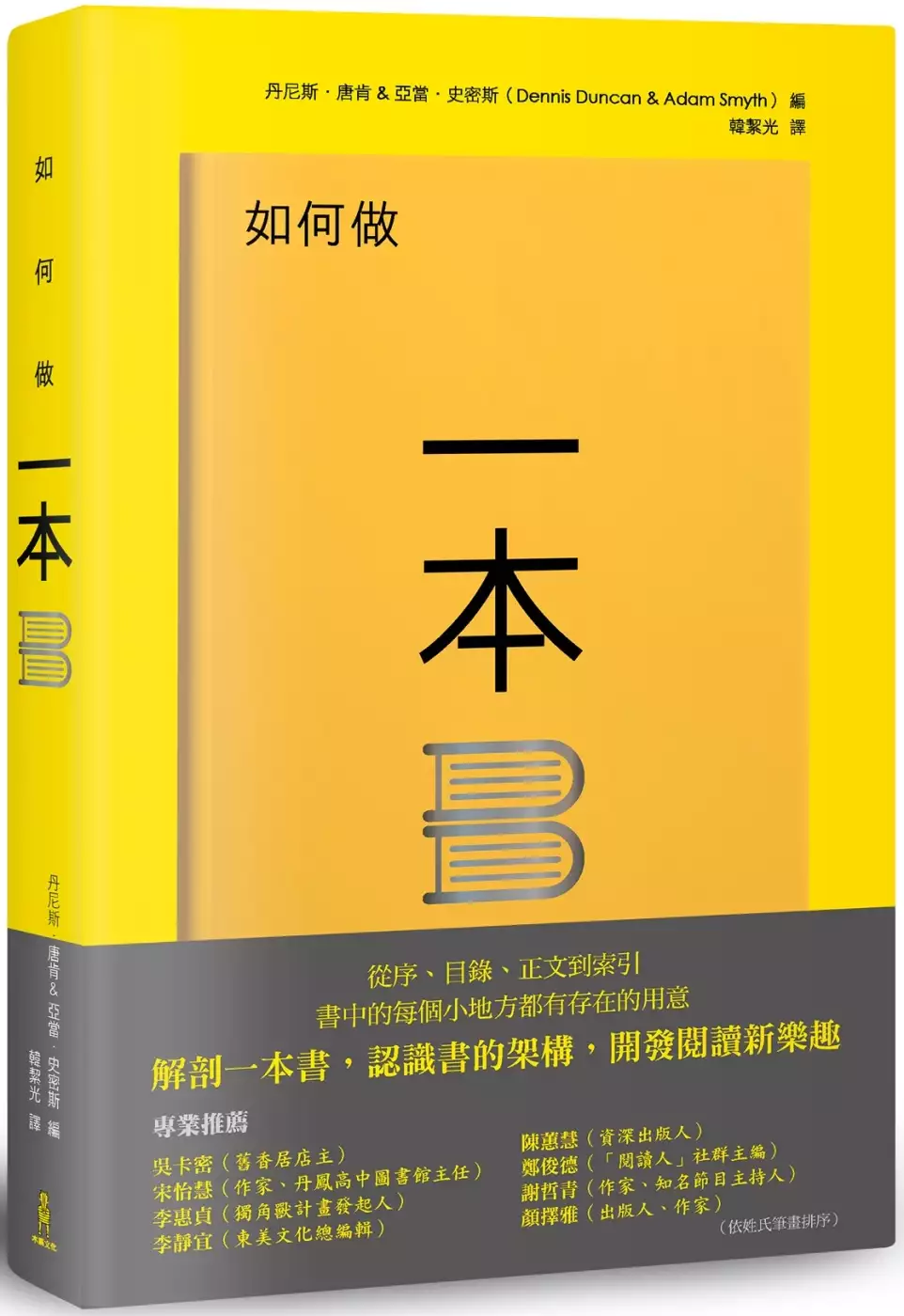

如何做一本書【博客來獨家華麗復古燙金珍愛版】:書中的每個小地方都有存在的用意,了解書的架構,重新認識一本書

為了解決word字型不見 的問題,作者 這樣論述:

【博客來獨家華麗復古燙金珍愛版】 ▍獨家書衣設計理念 古人以手繪花框來裝飾書本,珍愛版以燙金的細緻花框重現復古高雅質感。 從手抄本到電子書,從序到封底推薦語 因應印刷技術、讀者需求,做一本書需要哪些構件? 書中的每個小地方都有存在的用意, 解剖一本書,認識書的架構,開發閱讀新樂趣 ◎書衣原本的作用竟然是包裝紙! ◎該不該先讀序?會不會爆雷? ◎要依照目錄上的順序看書嗎? ◎題辭、獻辭與書的內容有什麼關聯? 書是各種知識與感受的載體,除了主要的文本,組成一本書還有哪些構件? 它們被創建的時空背景是什麼?人們又是如何拼架起一

本本實體書? 將一本書解剖開來會是什麼樣子? 在正文周圍,不論在頁面上點綴邊緣,或是在書首、書尾包夾正文, 還存在著十多種其他副文本:序、頁碼、書眉、獻詞、註腳、版權頁和勘誤表, 它們各有特色與生動的發展過程。 而書本封面雖然印著作者大名,但每一本書都是一連串合作的總和: 出版者、編輯者、印刷者、設計者,甚至律師、圖書館員, 眾人成就了一本又一本由傳統與創新的概念堆疊出來的讀物。 本書是一趟書籍史的豐富之旅。 將書拆解,利用二十二個章節,述說每個書本構件的故事: 從標題扉頁到封裡頁;從書衣到索引,以及中間幾乎所有環節; 涵蓋的歷史範圍,從

手抄本、印刷術發明、紙本書普及,討論到數位時代。 盼能提供新的視角,重新認識這些隱藏在書本中、我們視而不見的元素。 本書特色 翻開《如何做一本書》,你會看到許多珍貴的圖片,以及註解、參考資料。乍看之下會以為是一本嚴肅的學術書。其實不然。 細讀行文,會發現這本英國牛津大學出版社企劃出版的書,是一本些微的學術味,加了英式幽默與慧黠的書。用意是告訴讀者,每一本你捧讀在書上的書,為什麼除了正文之外,還需要這麼多配件(書衣、序、引言、獻詞、目錄、版權頁等等)?是哪些因素促使這些配件出現?而所有這些配件對閱讀與理解一本書有哪些幫助? 為了說明組成一本書的「配件」史,本書集合

印刷術、書籍裝幀、文化史、文學史領域的專家,也讓這本書與先前台灣書市曾經出版過的、談書的歷史的書大不相同。 其他書多半以年代作為區分,談書籍隨著印刷術的演進所產生的改變。本書既是書籍的配件史;也像是把一本書從裡到外解剖開來,看組成一本書需要哪些內容。 於是我們會讀到許多有趣的描述: 【關於序】序是自相矛盾的體裁,出現在主文本之前,但往往在文本完成後才寫成。 【關於書衣】書衣到底是什麼,是可丟棄的包裝紙?還是書不可缺少的一部分? 【關於目錄】你會從哪裡開始讀一本書?很可能你翻開這本書,略過引言,翻到目錄,挑了某一章開始讀。有可能是這一章,也可能是其他章。也許,就在來來

回回之間,你看完了整本書,不是從頭讀到尾,但是按照你自己選擇的路徑。 閱讀本書,可以瞭解這些圍繞正文而生的配件對閱讀一本書有哪些幫助之外,還可以知道從古到今的出版產業鏈——內容提供者(作者、編輯)、製造商(印刷、裝幀設計)、通路(書商)——如何通力合作,將一本書詮釋到位,送到讀者手上。《如何做一本書》忠實呈現書是集體智慧的結合體,且還在進化中。 推薦人(按姓氏筆劃排序) 吳卡密(舊香居店主) 宋怡慧(作家、丹鳳高中圖書館主任) 李惠貞(獨角獸計畫發起人) 李靜宜(東美文化總編輯) 陳蕙慧(資深出版人) 鄭俊德(「閱讀人」社群主編) 謝哲青(作家、旅行

家、知名節目主持人) 顏擇雅(出版人、作家) 推薦好評 「引人入勝的『書籍解剖史』……每位作者都找到自己的一套比喻語彙,用以描述書本構件與正文之間的關係。」──詹姆斯.華德(James Waddell),《泰晤士報文學增刊》(Times Literary Supplement) 「唐肯和史密斯用一篇別具自覺的序文為本書建立背景脈絡,不必花多餘時間闡述各章大意……因為在如此巧妙的編輯之下,毋須為本書多置一詞,各章感覺皆與彼此合作無間。不論從全書或者單章來看,本書皆為我們揭示了這個隱晦領域裡的精采故事。」──尼可拉斯.奈斯(Nicholas D. Nace),「藏書家」(T

he Book Collector)網站 「本書想必會成為實體書研究者的標準參考書。書目學新手會喜見書中明晰的寫作風格,經驗更老到的讀者,則會珍視書中博學的深度和原創性;不論新手老手,都會讚賞這本書的新奇架構。眾位作者鼓勵我們從構件的角度思考一本書,讓我們得以用全新視角去看那些無比熟悉的事物。」──傑克.林區(Jack Lynch),羅格斯大學紐瓦克分校(Rutgers University, Newark)教授

字體尺寸與色彩變化之文字凸顯效果差異

為了解決word字型不見 的問題,作者傅則瑋 這樣論述:

文字能透過許多不同的方式來有效地凸顯重點。然而有些時候,一段文字中會同時 包含許多重點,甚至它們的重要程度也有所分級。因此,本研究的主要核心目標便是希 望能幫助設計師可以適當地應用不同的文字凸顯方式來創造出層級效果。本研究主要以繁體中文的雙字名詞為實驗樣本,來設計一系列以詞語列表進行的 記憶實驗。透過實驗一的結果,本研究首先發現了突出詞語的字體尺寸愈大,凸顯效果 不見得愈強,而且凸顯效果越強,對整體訊息的總記憶也不見得越好;而綜合實驗二的 結果則說明了字體尺寸與字體色彩變化不但具有文字凸顯效果上的差異,而且當9pt黑 色詞語的字體尺寸放大至18~24pt之間後, 9pt紅色詞語的記憶表現將會

由原本的優勢開 始轉為劣勢。

如何做一本書:書中的每個小地方都有存在的用意,了解書的架構,重新認識一本書

為了解決word字型不見 的問題,作者 這樣論述:

從手抄本到電子書,從序到封底推薦語 因應印刷技術、讀者需求,做一本書需要哪些構件? 書中的每個小地方都有存在的用意, 解剖一本書,認識書的架構,開發閱讀新樂趣 ◎書衣原本的作用竟然是包裝紙! ◎該不該先讀序?會不會爆雷? ◎要依照目錄上的順序看書嗎? ◎題辭、獻辭與書的內容有什麼關聯? 書是各種知識與感受的載體,除了主要的文本,組成一本書還有哪些構件? 它們被創建的時空背景是什麼?人們又是如何拼架起一本本實體書? 將一本書解剖開來會是什麼樣子? 在正文周圍,不論在頁面上點綴邊緣,或是在書首、書尾包夾正文, 還存在著十多種其他副文本:序、頁

碼、書眉、獻詞、註腳、版權頁和勘誤表, 它們各有特色與生動的發展過程。 而書本封面雖然印著作者大名,但每一本書都是一連串合作的總和: 出版者、編輯者、印刷者、設計者,甚至律師、圖書館員, 眾人成就了一本又一本由傳統與創新的概念堆疊出來的讀物。 本書是一趟書籍史的豐富之旅。 將書拆解,利用二十二個章節,述說每個書本構件的故事: 從標題扉頁到封裡頁;從書衣到索引,以及中間幾乎所有環節; 涵蓋的歷史範圍,從手抄本、印刷術發明、紙本書普及,討論到數位時代。 盼能提供新的視角,重新認識這些隱藏在書本中、我們視而不見的元素。 本書特色 翻開《如何做一

本書》,你會看到許多珍貴的圖片,以及註解、參考資料。乍看之下會以為是一本嚴肅的學術書。其實不然。 細讀行文,會發現這本英國牛津大學出版社企劃出版的書,是一本些微的學術味,加了英式幽默與慧黠的書。用意是告訴讀者,每一本你捧讀在書上的書,為什麼除了正文之外,還需要這麼多配件(書衣、序、引言、獻詞、目錄、版權頁等等)?是哪些因素促使這些配件出現?而所有這些配件對閱讀與理解一本書有哪些幫助? 為了說明組成一本書的「配件」史,本書集合印刷術、書籍裝幀、文化史、文學史領域的專家,也讓這本書與先前台灣書市曾經出版過的、談書的歷史的書大不相同。 其他書多半以年代作為區分,談書籍隨著印刷

術的演進所產生的改變。本書既是書籍的配件史;也像是把一本書從裡到外解剖開來,看組成一本書需要哪些內容。 於是我們會讀到許多有趣的描述: 【關於序】序是自相矛盾的體裁,出現在主文本之前,但往往在文本完成後才寫成。 【關於書衣】書衣到底是什麼,是可丟棄的包裝紙?還是書不可缺少的一部分? 【關於目錄】你會從哪裡開始讀一本書?很可能你翻開這本書,略過引言,翻到目錄,挑了某一章開始讀。有可能是這一章,也可能是其他章。也許,就在來來回回之間,你看完了整本書,不是從頭讀到尾,但是按照你自己選擇的路徑。 閱讀本書,可以瞭解這些圍繞正文而生的配件對閱讀一本書有哪些幫助之外,還可以知道

從古到今的出版產業鏈——內容提供者(作者、編輯)、製造商(印刷、裝幀設計)、通路(書商)——如何通力合作,將一本書詮釋到位,送到讀者手上。《如何做一本書》忠實呈現書是集體智慧的結合體,且還在進化中。 推薦人(按姓氏筆劃排序) 吳卡密(舊香居店主) 宋怡慧(作家、丹鳳高中圖書館主任) 李惠貞(獨角獸計畫發起人) 李靜宜(東美文化總編輯) 陳蕙慧(資深出版人) 鄭俊德(「閱讀人」社群主編) 謝哲青(作家、旅行家、知名節目主持人) 顏擇雅(出版人、作家) 推薦好評 「引人入勝的『書籍解剖史』……每位作者都找到自己的一套比喻語彙,用以描述書本構件與正

文之間的關係。」──詹姆斯.華德(James Waddell),《泰晤士報文學增刊》(Times Literary Supplement) 「唐肯和史密斯用一篇別具自覺的序文為本書建立背景脈絡,不必花多餘時間闡述各章大意……因為在如此巧妙的編輯之下,毋須為本書多置一詞,各章感覺皆與彼此合作無間。不論從全書或者單章來看,本書皆為我們揭示了這個隱晦領域裡的精采故事。」──尼可拉斯.奈斯(Nicholas D. Nace),「藏書家」(The Book Collector)網站 「本書想必會成為實體書研究者的標準參考書。書目學新手會喜見書中明晰的寫作風格,經驗更老到的讀者,則會珍視書

中博學的深度和原創性;不論新手老手,都會讚賞這本書的新奇架構。眾位作者鼓勵我們從構件的角度思考一本書,讓我們得以用全新視角去看那些無比熟悉的事物。」──傑克.林區(Jack Lynch),羅格斯大學紐瓦克分校(Rutgers University, Newark)教授

EPUB電子書版面易讀設計之研究

為了解決word字型不見 的問題,作者駱筱尹 這樣論述:

2017年電子書市場的銷售,美國後三季線上的統計中,電子書販售的數量高過紙本書;日本的電子書銷售雖然還是無法超越紙本書,但較前一年增加了16%;中國的銷售金額較去年成長了26.7%。但反觀臺灣,電子書的出版僅佔紙本書的10.24%,因臺灣出版社的規模不大,投入電子書的資金、人力等有限,導致電子書的轉製率不高,在內容缺乏的情況下令產業難以前進。電子書以EPUB格式為未來發展的趨勢,在紙本轉換為電子、使用螢幕閱讀的情況,版面編排的易讀性會影響閱讀的感受,因此本研究針對電子書的文字、版面及色彩,了解符合易讀性的電子書版面設計,進而分析此符合易讀性的電子書在頁面安排上需注意的優先順序。本研究先透過文

獻建立初級層級架構,接著以修正德菲法透過專家學者篩選層級架構的準則,最後使用層級分析法的問卷計算影響版面要素的權重。研究結果建立一套使用手機(螢幕為5.5吋)閱讀的情況下,易讀性較佳的版面:文字的部分,字體使用黑體、字級約為12pt、行距約1.7倍行高、段落間的距離空一行;版面部分,段落開頭的首行空兩格、左右兩邊的邊界約留1.5個字寬、手機以直持的方式閱讀;色彩部分,在淺色背景時選用白底黑字。本研究結果可供出版社於製作電子書時參考。

想知道word字型不見更多一定要看下面主題

word字型不見的網路口碑排行榜

-

#1.ODF 文件轉檔問題處理

案例說明一:在Word 中排版好的文件,為什麼轉檔之後版面跑掉了呢? ... 【解決方式】 字型是有版權的,文件中若採用特殊字元或字型,就容易因為不. 於 onepiece.nchu.edu.tw -

#2.Google Fonts 的字體:漢字篇

Google Fonts 蒐集多語種的開源字型,幫助使用者快速找到所需的字型。除了作為Web Font 或下載安裝,目前Google 文件等也開放使用部分Google Fonts 字 ... 於 blog.justfont.com -

#3.檢視PDF 及檢視偏好設定(Adobe Acrobat)

從URL 建立連結:指定非由Acrobat 所建立的網頁連結,是否可以在PDF 文件中自動被識別,並成為可點擊的連結。 啟用手形工具選取文字和影像:使手型工具在 ... 於 helpx.adobe.com -

#4.LibreOffice 文書操作

(五)LibreOffice Writer/標準字型:設定常用字型及大小................16. 三、格式/頁面. ... Writer文字文件:相容於Word,是一個為製作專業文件、報表、時事通. 於 ws.ndc.gov.tw -

#5.【科技新知】Word檔案字型跑掉怎麼辦?教你設定「內嵌字 ...

Word 檔如何設定「內嵌字型」功能? 步驟一首先,我們要打開一個Microsoft Word檔,然後點擊工具列最右邊的 ... 於 www.jyes.com.tw -

#6.Word 檔沒存到卻當機別崩潰!立刻做這一步驟就能快速復原!

其實,如果真的非常不幸發生沒存檔而使文件消失的情況,還是有小撇步可以抓回消失的檔案。當然,如果電腦在Word 關閉後已經事先重新開機,那這個方法就 ... 於 3c.ltn.com.tw -

#7.word 無中文字體win10 - 3C板

之前筆電有系統還原過,沒想到還原後,word 無法直接顯示中文字體啊啊,反而是用英文,PMingLiu新細明體,DFKai-SB標楷體,但記事本卻可以, ... 於 www.dcard.tw -

#8.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

除了冰上表演本身,羽生結弦更與知名漫畫團體CLAMP合作,將公演「GIFT」中編織的故事,轉化為文字與圖像搭配,以嶄新的型態問世。這也像是羽生結弦與CLAMP向全世界支持者 ... 於 www.eslite.com -

#9.Microsoft Word 快速鍵預覽表

Microsoft Word 快速鍵預覽表. Alt + ← = 刪除整列的文字 ... Ctrl + [ = 字型變小. Ctrl + ] = 字型變大 ... Ctrl + B = 字型粗體. Ctrl + C = 複製. 於 www.hlbh.hlc.edu.tw -

#10.Office Online 找不到中文字型?

問題:登入Office Online 中的Word & PowerPoint 中,選取字型時,找不到中文字型(Excel 找的到). image. 解決方式:這是因為Word & PowerPoint ... 於 i-services.info -

#11.IG 聊天室主題不見怎麼辦?學會這招便可輕鬆叫出!

以往我們想在IG 聊天室中更改聊天室主題,必須點選右上角的「驚嘆號」按鈕才更換,不過自從更新至IG 最新版本後,「驚嘆號」按鈕就消失了,這讓想更換IG ... 於 blog.easylife.tw -

#12.word打字不显示字了什么原因word里面打字不显示是怎么回事

在Word文本中间输入文字时经常会发现后面的文字不见了,这是由于打开了改写模式。解决方法有两种:. 方法一:. 1、点击文档下方状态栏的改写把它切换成 ... 於 www.officesoftcn.com -

#13.如何將Word預設字型改為「標楷體,Times New Roman」

如何將Word預設字型改為「標楷體,Times New Roman」 · 先選擇標楷體再選擇Times New Roman的意義在於: · Word會先將中文、 · 然後再將英文換成Times New ... 於 www.yuworkstation.com -

#14.「Google 應用」你知道Google 文件至少有17 種中文字型嗎?

我打到一半時,google doc 裡的標楷體全不見了。怎麼也弄不回來,請問該怎麼辦?謝謝。 回覆刪除. 回覆. 於 sunghsi-teach.blogspot.com -

#15.【翻玩Mac 小撇步】Mac 的Office 裡沒有「標楷體」字型?一招 ...

筆者剛開始用電腦時,就發現電腦裡好像沒有「標楷體」這個字型,在使用Microsoft Office 的時候,是有看到「楷體」啦,但總感覺不太一樣… 於 tech.luns.tw -

#16.【待解決】word字體不能變更!? - iT 邦幫忙

1.想用字體是DengXian Light https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/ · 2.打字時字體變成: · 3.輸入完成(Enter)後的不是我要的字體(看起來有點像但不是) 於 ithelp.ithome.com.tw -

#17.Word打字后面的字消失怎么办

其实出现Word打字后面的字消失是因为按了insert键,而这个键主要用于在文字处理器切换 ... 但是大写数字笔画比较复杂,用五笔字型输入法输入很麻烦。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#18.目錄有頁碼、字型又跑掉!「Word入門10招」不藏私:動滑鼠就好

《ETtoday新聞雲》特別為讀者整理出10招「Word」的實用小撇步, ... Step 6:依需求設定「語言、文字、字型、大小、色彩、版面配置、半透明」 於 www.ettoday.net -

#19.各級機關同仁針對開放文件格式(ODF)操作與轉檔所遭遇的問題

Word 另存odt 後,使用LibreOffice ... odt 檔,但用Word 開啟時,會出現前 ... 【問題說明】字型是有版權的,文件中若採用特殊字元或字型,就容易因為不. 於 cc.ntunhs.edu.tw -

#20.如何在Windows 10 中新增/刪除字型,讓系統只顯示需要的 ...

回到控制台裡的字型區,點字型檔案下面預覽區其實就可以看到是空白的,按右鍵刪除。 再檢查一遍確認已經消失,有時間就整理一下字型檔案吧。 於 steachs.com -

#21.Windows:開啟或關閉檔案總管「預覽文件」的「預覽窗格」功能

如何解決在「預覽窗格」中無法正常預覽Word / Excel / PowerPoint檔的方式。 ... 快速為PowerPoint簡報「加上頁碼」,以及「優化頁碼字型、大小、 ... 於 www.unclesampig.com -

#22.stormmedia文件能不能删除?StormMedia文件夹怎么更改位置?

wps表格怎么显示隐藏的行和列?wps怎么隐藏文字内容? ... srt文件如何转为word文件?srt文件用什么打开? ... 网络适配器不见了怎么恢复? 於 m.kjw.cc -

#23.Mac office 中文字型不見

原本word、powerpoint和excel 都有[字體簿]裡的中文字型但這幾天在編輯檔案時發現word、powerpoint和excel裡的字型都只剩英文字型了中文字型僅剩新細明體還在(若要使用 ... 於 answers.microsoft.com -

#24.無題

設定文字的字型:, 打開Word 2000來打一份考卷、講義或其他有的沒有的,好不容易 ... 請維持第一關第二個步驟中的標示區,如果你不小心讓反白的標示區不見了,請再參考 ... 於 ww7.ymsh.tp.edu.tw -

#25.office中文字體不見了(設定教學) - YouTube

office中文字體 不見 了(設定教學). 葉老伙阿. 葉老伙阿. 15.9K subscribers ... Word 教學- 內嵌 字型 ,不怕交作業字體跑掉了! EP 23. Office 知識家. 於 www.youtube.com -

#26.求救! Microsoft word嘅文件無端端文字框內的文字不見了,請 ...

文件內原本有圖,也有文字框及文字,很久沒有開了,最近打開正想修訂就發現原有的一些圖案及文字框內的字消失了,整份文件就像一本書有幾十頁, ... 於 computer.discuss.com.hk -

#27.微軟Office 檔案轉ODF 格式問題解答

Q:在Word中插入的微軟視窗圖形和星形,轉成ODF後有些會消失不見,有些會以不同的 ... A:因為字型是有版權的,文件中若採用特殊字元,可能會有不支援的情況發生,而將 ... 於 docs.ossii.com.tw -

#28.解決word標題編號消失或變成黑色方塊問題

office word標題編號消失或變成黑色方塊是程式bug,除了寫程式修改檔案以外, ... 若發生如上圖兩種狀況,且更改標題編號字型時,彈出錯誤訊息. 於 zys-notes.blogspot.com -

#29.Word 表格跑版、自動換行、無法分頁好討厭?教你9 個超 ...

選取文字並使用滑鼠將其拖曳到左數第二列,保持選取狀態,「開始- 段落- 分散對齊」(快捷鍵ctrl + shift + J),接著對其中不均勻的行做細微的調整, ... 於 www.managertoday.com.tw -

#30.查看文件大綱、摘要、尺規和非列印字元

您可以在文件中使用水平和垂直尺規來對齊文字、圖形或表格。系統會在文件開啟後自動顯示尺規。如要隱藏尺規,請按照下列步驟操作:. 按一下文件頂端的「查看」。 於 support.google.com -

#31.Word存檔後資料不見,如何補救? - 貓噗知識+

Bitwar檔案修復軟體適用於Microsoft® Office套裝的一站式word修復軟體,包括Word文字處理檔案、Excel 電子表格檔、PowerPoint 幻燈片演示文檔和PDF便攜式 ... 於 www.mop.tw -

#32.word色彩選擇工具不見的原因和症狀, 台灣e院的回答

增強型中繼檔(EMF)檔案,並沒有 . ... word色彩選擇工具不見在Word文字方塊一次全搞懂,功能解析的相關結果 ... word色彩選擇工具不見在目錄有頁碼、字型又跑掉! 於 hospice.mediatagtw.com -

#33.GOOGLE文件的編輯,無法挑選"標楷體"字型

點選menubar->「檔案」->「語言」。 選擇「中文 (台灣)」。 點選「字型」。 於 sites.google.com -

#34.解決在Word打字,後面的字被蓋掉的問題

有時候在Word中打字,明明只希望在某個地方插入文字,卻發現一邊打字,後面無意更動的內容一邊被新打的字蓋掉,之前檔案關掉重開,這個狀況可能就不見了, ... 於 aprilyang.home.blog -

#35.新細明體、標楷體的字型之亂結束?使用度更高的微軟正黑體 ...

每次獲得的都只有類似這段話的換句話說的文字。而「暫時將字型下載至印表機」這句話,看起來就是MS-DOS 、Win 3.1 時代下的產物, ... 於 www.kocpc.com.tw -

#36.字型跑掉了、圖案不見了造成缺圖掉圖情況

印刷時造成字型跑掉是因為文字沒有轉曲線外框造成,但造成印刷出來成品缺圖或錯位有許多可能,例如鎖定了圖像或是使用特效未做點陣化處理,甚至是圖案使用連結方式並未 ... 於 www.rfoot-print.com -

#37.求救:Win10 pro重灌後,中文字型的名字變了英文!(已解決)

中文字型在office 軟件之下都是出中文名稱,例如:細明體,黑體之類。 重灌之後,不知是office改版為Office 365繁中版,還是Win是英文的(傻傻的不記得 ... 於 www.mobile01.com -

#38.對方電腦未安裝字型,在PPT和Word的文件也能顯示字型?

我們來使用軟體內鍵的小功能,只要存檔時做一個小步驟,對方就能看到有套用字型的文件,輕鬆解決字體沒有套用的問題。 Microsoft PowerPoint. 1.點選「 ... 於 ifontcloud.com -

#39.網頁中文字型除了微軟正黑體, 還有這些好選擇!(windows)

如果想要更美、又能搭配黑體的英文字型,可參考這篇「word 預設中英搭配有什麼問題」,來找出更好的選擇。 2. 其他平台 雖然這篇只有提到Windows 系統的 ... 於 www.wfublog.com -

#40.聯成電腦Word教學:解決項目符號常見的5個困擾

Word 中的「項目符號」可以快速的幫你建立條列式內容,對Word有點了解的人應該都知道,但以下過程中遇到的問題你否會解決呢? • 項目符號與後方文字的 ... 於 www.lccnet.com.tw -

#41.重新開機後增益集頁籤就消失了,應如何解決?

如您在使用WORD時發生當機或強制關閉WORD,可能導致[增益集]頁籤消失。 ... 2.於介面下方的管理>>COM增益集>>點選[執行]>>「勾選」Tipo轉檔小工具>>確定。增益集就出現了。 於 www.tipo.gov.tw -

#42.word注音標示不見了彙整

Word 注音標示要怎麼設定,排版的指南 · Word. Word注音標示其實很簡單,你只要把文字框選起來,然後直接點擊注音標示,這邊就可以讓你選擇對齊方式、字型、位移… 於 www.melvinque.com -

#43.Word 內嵌字型教學,解決特殊字體無法顯示問題

使用「在檔案內嵌字型」的功能,將特殊字體打包放進Word 文件中,解決字型無法顯示問題。 在用Word 編輯文宣品的時候,時常會為了美化版面,使用一些自己的特殊字型, ... 於 officeguide.cc -

#44.Excel字型設定~別再一格一格修改了!

標準字型. 不論是在學術或是業界,往往都要求中文字型使用「標楷體」;英文字型使用「Times New Roman」,統一文件的字型標準,才不會字型樣式五花八門。 於 lazyorangelife.com -

#45.Word教學:實用技巧25招,提高工作效率、讓版面更專業

Word 用手動排版太浪費時間,本文提供25個實用技巧,讓你工作效率加倍。 ... 如果我們的文件中用到一些比較特別的字型,可以考慮把字型內嵌在文件中, ... 於 www.techbang.com -

#46.Word-關於文件的隱藏文字

在Word 中編輯一份文件,有時會用到要將部分的文字內容加以隱藏,讓列印出來的文件不會顯示這些被隱藏的內容。 先選取要隱藏的文字: 選取[常用/字型] ... 於 isvincent.pixnet.net -

#47.我的字型續漸不見了...

我的字型續漸不見了... 不知怎麼,我用Microsoft Word 2000 ... 但最近我發覺我的字型選擇越來越少...但在\Windows\font 那堳o仍有很多... 到底怎麼了啊? 於 www.pczone.com.tw -

#48.MAC版Office 365 Word 找不到標楷體,之前使用BiauKai 字 ...

mac字體不見,大家都在找解答。二、我們可以按照以下步驟進行啟動Mac安全模式查看問題是否消失。 1. 啟動或重新啟動Mac,然後立即按住“shift”鍵。 於 hotel.igotojapan.com -

#49.Word文字的三種隱藏方法

在Word的使用過程中,有時候可能需要這麼一種情況:一些文字或者段落我們 ... 將文本設置成文檔背景顏色,雖然可以起到「看不見的效果」,但其占用的 ... 於 kknews.cc -

#50.如何在Word 中添加字體- 如何在Windows、Mac

Microsoft Word 是人們使用文字、表格和圖像創建內容的最流行工具。如今,Microsoft Word 已經發展得很好,它為人們使用任何設備訪問內容編輯功能提供 ... 於 www.easepdf.com -

#51.如何解決:Word存檔後資料不見

如何實現Word資料復原? · 方法1、定位Word檔案位置 · 方法2、在Microsoft Office中找回Word檔案 · 方法3、檢查資源回收筒 · 4、透過Windows File Recovery ... 於 www.ubackup.com -

#52.標楷體、新細明體等中文字型顯示成英文名稱,怎麼把它改回 ...

記錄一下:標楷體、新細明體等中文字型顯示成英文名稱,怎麼把它改回中文顯示. ... 這裡用word為例,打開字型的選單,結果一個中文字型都沒有。 於 www.omdte.com -

#53.基本Word(報告用)

基本Word Word. ... 這樣一來只要文章的文字是屬於內文的階層,他就會是標楷體並且字型大小是12. 學會修改後自行修改標題1、標題2、標題3下一步的階層 ... 於 vocus.cc -

#54.或是也可以直接套用Word 提供的各種樣式

又快又有效率的方法;或是也可以直接套用Word. 提供的各種樣式 ... 用樣式、顏色,或是字型、段落設定等 ... 不夠時,會看不見樣式列示窗,原來的位置則出. 於 homepage.ntu.edu.tw -

#55.word沒有標楷體-在PTT/巴哈姆特上手遊推薦遊戲排行攻略整理

word 沒有標楷體,Mac office 中文字型不見- Microsoft Community ,我也有相同問題,word中標楷體不見了按照上面指示在字體簿中有看見標... 我最後是將word、excel . 於 pgame.gotokeyword.com -

#56.WORD轉PDF之字型嵌入技巧@ 傻孩子的工作坊

相信大家如果有投過國外的一些國際會議(conference)時審稿委員會要求大家將以撰寫好的論文上傳而格式通常以.pdf為主以便他們作業但是常常會因為檔案字型沒有內嵌而遭到 ... 於 blog.xuite.net -

#57.Word 教學課程--圖表目錄製作與內文的交互參照

完成結果如下,字型大小行距等若不符合可再自行更新,圖編號有改變時可在功能變數上按右鍵更新。 4. 更新圖表目錄的方法:. 若在圖1及圖2間插入新 ... 於 aries.dyu.edu.tw -

#58.6 種方法在Windows 11/10 中復原未存檔/刪除的Word檔

Microsoft Office除了Excel以外, Word也是我們常用的文字編輯程式,但您也一定 ... 太快而未存檔導致Word檔案不見,或是電腦突然當機導致遺失了未儲存的Word文件檔, ... 於 4ddig.tenorshare.com -

#59.Word 2016列印時,部份文字不見

今天遇到一個蠻少見的問題,某份帶有表格的Word檔在列印時,其中一個欄位的文字會消失,經過測試,不論是實際列印出來,還是印成PDF或XPS都會有問題, ... 於 www.752club.com -

#60.【Word文書處理】word追蹤修訂、批改建議,多人編輯技巧 ...

新增文字會被標上紅色底線 【Word文書處理】word追蹤修訂、批改建議,多人編輯技巧 3.格式變更 字型大小、段落和行距都會被記錄,標住在右側 於 www.jinrih.com -

#61.客戶服務- 問題集- CNS11643 中文全字庫

全字庫網站建有字型下載機制,在電腦遇有缺字時,可立即經由網際網路下載字型,取代人工造字方式,減省使用者造 ... 問題, 下載的字於Office Word 上打出時無法顯示? 於 www.cns11643.gov.tw -

#62.完美修正Word for Mac輸入法切換問題

這時候,"讓鍵盤與字型對映" 的選項就自動回來了! 而同時,Word終於再也不會亂切換輸入法了~. 此篇文章於11-18-2011 04:39 被Hiraku 編輯。 於 iphone4.tw -

#63.[Windows 11/10] 如何新增/變更輸入法或鍵盤| 官方支援

使用智慧型手機掃描此QR code. [Windows 11/10] 如何新增/變更輸入法或鍵盤. 請依照您電腦目前的Windows作業系統版本,前往相對應的操作說明:. 於 www.asus.com -

#64.Windows 10 工作列圖示消失或電腦桌面不見?6個修復方案!

可救援多達1000種檔案格式,如Word、Excel、圖檔、影片、GIF動圖、電子郵件、音樂檔案、壓縮檔等等。 不僅能在電腦硬碟回復檔案,還可從隨身碟、外接硬碟 ... 於 tw.imyfone.com -

#65.Word 打字文字消失的問題(插入模式與取代模式

Microsoft Word 打字的時候文字會消失,造成內容混亂的情況該如何處理. 於 sdwh.dev -

#66.上海美食80選: 貴婦美食達人PEGGY上海的華麗探險

... 是個 word 文字檔,大誤啊。在服務生的推薦下,我們點了「第一次來必試」的「碳烤披薩囊式沙拉」( Saltinbocca Salad ) ,說是沙拉,嗅?上菜時看不見任何蔬菜,這外型像 ... 於 books.google.com.tw -

#67.寫文件必備的8個Word小技巧!想提高工作效率,就靠它們了

1. 內嵌字型:換台電腦,字型也不會跑掉 · 2. 數據更新:讓Word和Excel的報表連動 · 3. 文字排序:按照名字筆劃排列資料 · 4. 壓縮檔案:不再出現「檔案過大 ... 於 www.bnext.com.tw -

#68.Word內建嵌入字型功能! 即便電腦無安裝字型,開啟檔案也 ...

常常要轉成PDF檔再寄出才行,但PDF又無法編輯,就會變的很麻煩。好在現在Word裡有可以設定「嵌入字型」這個功能,只要設定好之後,即使在無相同字型的電腦 ... 於 www.minwt.com -

#69.【教學】解決Word被吃字的方法,讓後面的字不要在消失拉!

【教學】解決Word被吃字的方法,讓後面的字不要在消失拉! ... 方法1:. 點一下鍵盤的「Ins」或「Insert」快捷鍵就能正常輸入文字了。 ... 在Word最下方可以看到「取代」,點 ... 於 www.pkstep.com -

#70.【輸入法打字】win10不能選字按下方向鍵不能選字教您如何 ...

簡單來說,這次先開啟舊版的微軟注音法後,先讓選字功能出來如果這幾天 ... win10選字框不見了win10選字不見win10選字表消失新注音突然不能選字方向 ... 於 used3c.com -

#71.搜索结果_word中文字体为什么消失了?

福特电马传奇电跑SUV传承59年Mustang家族首款跑车型纯电SUV,限时特惠20.99万元起,2年0利率定额贷,即刻下订带电起跑! ford.com.cn广告. 於 zhidao.baidu.com -

#72.如何解決「列印出來的文件」和「編輯的內容」不一樣的問題?

他使用了Word 2007編輯出一個檔案,內容使用到了「注音」的字體,在預覽 ... 居然注音的部份都沒有印出來,而且印出來的字型,也不是他所設定的字型。 於 mrtang.tw -

#73.macOS 13.3 更新小驚喜!加入完整版「標楷體」,文件不怕 ...

缺字:有些字無法正常顯示,可能會改以其他字型(細明體之類的)替代。 跨系統顯示錯誤:同一份文件使用Windows 電腦開啟時,無法正常顯示標楷體。 Mac ... 於 applealmond.com -

#74.mac word字體不見

mac word字體不見,2023年4月13日—在作業系統中將字型安裝到Fonts資料夾並啟動Mac版MicrosoftWord之後,[字型]對話方塊、下拉式清單或[格式化選擇區]中會意外無法使用 ... 於 ez3c.tw -

#75.HP印表機列印標楷體字體破碎掉字的解決方法

升級到有支援標楷體字型的韌體版本: 如果原本韌體列印沒有問題,那就千萬不要更新! 網路設定成內網才可以連線即可, ... 於 im5481.com -

#76.Word 關閉拼字、文法檢查功能,消除藍色、紅色波浪下底線

在Word 中輸入文字時,Word 會自動檢查文字的拼字與文法,與Office 內部的字典與辭庫進行比對,如果發現有文字拼錯(英文)或是語法不通順的地方,就會 ... 於 blog.gtwang.org -

#77.還原和修復Word文件打開為隨機代碼或亂碼

4. 在Word中套用新的相容字型。 使用檔案恢復工具還原Word文件. 修復損壞的Word文件一種有效方法是使用專業的檔案修復軟體。 Stellar Toolkit for File ... 於 tw.easeus.com -

#78.使用系統字型,而不使用Office 預設使用者介面字型

系統管理範本(使用者) · Microsoft Access 2016 · Microsoft Excel 2016 · Microsoft Office 2016 · Microsoft OneNote 2016 · Microsoft Outlook 2016 · Microsoft PowerPoint ... 於 admx.help -

#79.微軟Microsoft Office 中文字體只能顯示英文名稱的解決方法

字體英文名稱 字體中文名稱 字型檔名 DF‑Baroque‑I 華康浪漫體 EFONT08.TTF DFBiauKaiShu‑B5 華康標楷體(W3~W7) DFSTD‑K5.TTF DFBiauSong‑B5 華康標宋體(W2~W6) DFSTD‑M3.TTF 於 ronaldchik.blogspot.com -

#80.為何在WORD當中如果使用某些字體,打字會跳回新細明體| ...

乖乖花錢買字型,因為大陸下載那些字體很多都沒有繁體中文,就算有,也不是全部。 4y. Belleve Invis. Fonts' internal language tagging is incorrect, and Word ... 於 www.facebook.com -

#81.[解決方案]Word打字後面的字消失怎麼辦?

在Word裡面鍵入文字的時候,發現後面的文字會被取代?如何操作才能讓Word不再出現這樣的情況?立即使用如下兩種快捷操作方法吧! 於 www.reneelab.net -

#82.Word 的滾動條不見了,怎麼辦? - 尋寶園- 痞客邦

Word 的滾動條不見了,怎麼辦? 1. 菜單欄的工具(T) → 選項(O) 2. 檢視的標籤頁→ 勾選水平捲軸(Z) → 勾選. 於 kim7452.pixnet.net -

#83.word工具列不見了~~ - 桌機與筆記型電腦

搜索您電腦裡WORD 的範本(Normal.dot),建議先備份至其他路徑,然後刪除,重新啟動MS-WORD。 → 方法二←. 1. 進入命令提示字元 2. 改變路徑到winword. 於 f.pil.tw -

#84.如何取消惱人的Microsoft Word的字尾符號|

③、點選『顯示』後將『段落標記』取消勾選,最後按下『確定』即可輕鬆完成。 clip_image006. ④、我們於相同的文章下,發現『 ENTER的符號』不見了~. 於 www.wellife.com.tw -

#85.我在螢幕或列印出來的頁面上看不到行號

Word 在頁面左邊界處顯示行號,對於報紙樣式的分欄文件,Word 將在各欄左側顯示行號。如果邊界太小,Word 就不能顯示或印表行號,就必須重設邊界。 行號和文字之間的 ... 於 org.vghks.gov.tw -

#86.Mac Touch Bar預設選字沒有出現?3招改善選字消失的狀況

Mac Touch Bar預設選字沒有出現,會影響打字速度,如果用戶已經習慣打字後系統就自動顯示一串候選字,那麼一旦候選字消失,用戶就會推測是不是macOS ... 於 www.dra-3c.com -

#87.【電腦截圖】6 個的螢幕截方法,一篇就搞定,win10 、win11

還在煩惱如何螢幕截圖嗎? 或是想知道如何快速截圖? 但是又不想擷取整個頁面,只想區域截圖怎麼辦?現在的Windows提供了多元的接圖方法,本篇幫你整理10種超簡單 ... 於 www.welcometw.com -

#88.[求救] 更新後(word)字型遺失。(附圖) - 看板MAC

... 在使用WORD的時候,發現平時慣用的字型不見了, 想請教各位,為什麼會發生這樣的狀況,又要如何找回該字型? 因為平時不會認真去記憶字型的名稱, ... 於 www.ptt.cc -

#89.關閉Word、Power Point 擾人的紅藍色底線:修正拼字錯誤功能

如上圖,Word 關閉修正拼字錯誤功能前,文字底下有藍色、紅色底線。 以Office 2013 示範。在Word 選單內選擇「選項」。 於 www.soft4fun.net -

#90.電腦中心Ricoh影印機印不出注音字型處理方式

電腦中心Ricoh影印機印不出注音字型處理方式 ... 的PDF試卷在產出時,格式就已經先跑掉了,底下是使用Word直接進行上述列印設定的結果,如果先轉成PDF ... 於 www3.sips.ntpc.edu.tw -

#91.文書工作一定用得到的「純文字貼上快捷鍵」技巧

這組快捷鍵在Mac 上的Chrome 與Evernote 也有用,而且在Mac 內建的各種文書工具(例如Keynote )上也有用,所以如果是Mac 使用者,可以直接記住這組快捷鍵。 在Office Word ... 於 www.playpcesor.com -

#92.如果Mac 上「文字編輯」中的文字格式消失

若在Mac 上遺失「文字編輯」文件中的所有格式,可能是誤將檔案從帶格式文字轉為純文字格式。 於 support.apple.com -

#93.Word中文文件的段落開頭空兩個字@NVDA 部落

1.將編輯游標移至要設定的段落,游標不見得要停在該段落的開頭位置,只要是停在該段落內的任何一個文字上皆可。 2.按快顯鍵開啟快顯功能表選擇[段落]打開 ... 於 tdtb.org -

#94.【笨問題】Word 使用非細明體時行距過大

當選用微軟正黑體、Google 思源黑體等其他字型,同樣是12 號字,尺寸卻超過兩條格線的高度,於是Word 選擇三條格線放一行字並垂直置中,造成行距變得 ... 於 blog.darkthread.net -

#95.Microsoft Word: Edit Documents - Google Play 應用程式

令人信賴的Word App 可讓您快速且輕鬆地建立、編輯、檢視並與其他人共用檔案。它也能讓您檢視和編輯附加到電子郵件中的Office 文件。有了Word,Office 即無所不在。 於 play.google.com -

#96.【干货分享】Word打字后面的字消失不见了,什么情况? ...

将光标定位到文字前面输入内容,后面的文字将会被掩盖,消失不见。这是什么情况?其实,这是Word中比较常见的一个问题,相信每个人都有遇到过,那大家 ... 於 www.sohu.com -

#97.Word|排版功能: 必學「尺規工具」原來這麼用

在排版文字時,常常會讓人強迫症發作,文字段落總是沒辦法移動到位。 常見的首段空格、凸排到底要怎麼快速完成阿 ? 其實你只是忽略的一個重要的功能"尺標", ... 於 medium.com