vivo檔案管理在哪的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦孫易新寫的 心智圖法理論與應用(修訂版) 和傑瑞米・葛林的 便宜沒好藥?一段學名藥和當代醫療的糾葛都 可以從中找到所需的評價。

另外網站vivo一鍵換機9大優勢(2023年更新) - 宜東花也說明:X70好像不錯耶,13k還在承受範圍內沒用過vivo,感覺跟oppo好像… ... 保密櫃:手機保密櫃內檔案資料一鍵換機,需檔案管理在5.5.1.3及以上版本和互傳 ...

這兩本書分別來自商周出版 和左岸文化所出版 。

國立臺北科技大學 工業工程與管理系 陳凱瀛所指導 王鼎中的 擴增實境技術導入沖壓模具學習訓練之研究 (2019),提出vivo檔案管理在哪關鍵因素是什麼,來自於擴增實境、可視化、教育訓練、沖壓模具。

而第二篇論文國立政治大學 法學院碩士在職專班 陳起行所指導 楊現貴的 預防醫學大數據之法律研究:以「蒐集端」、「管理端」、「應用端」為中心 (2017),提出因為有 大數據、預防醫學、防疫、隱私權、臨床醫學、基因、侵權行為的重點而找出了 vivo檔案管理在哪的解答。

最後網站vivo X21 黑科技開箱!首款指紋辨識器躲在6.28 吋19:9 ...則補充:全球第一款具備「隱形指紋」的智慧型手機vivo X21 發表之後就引起廣大話題, ... 而且除了上面這些,vivo X21 還有內建檔案管理、錄音機,也支援OTG 外接裝置功能, ...

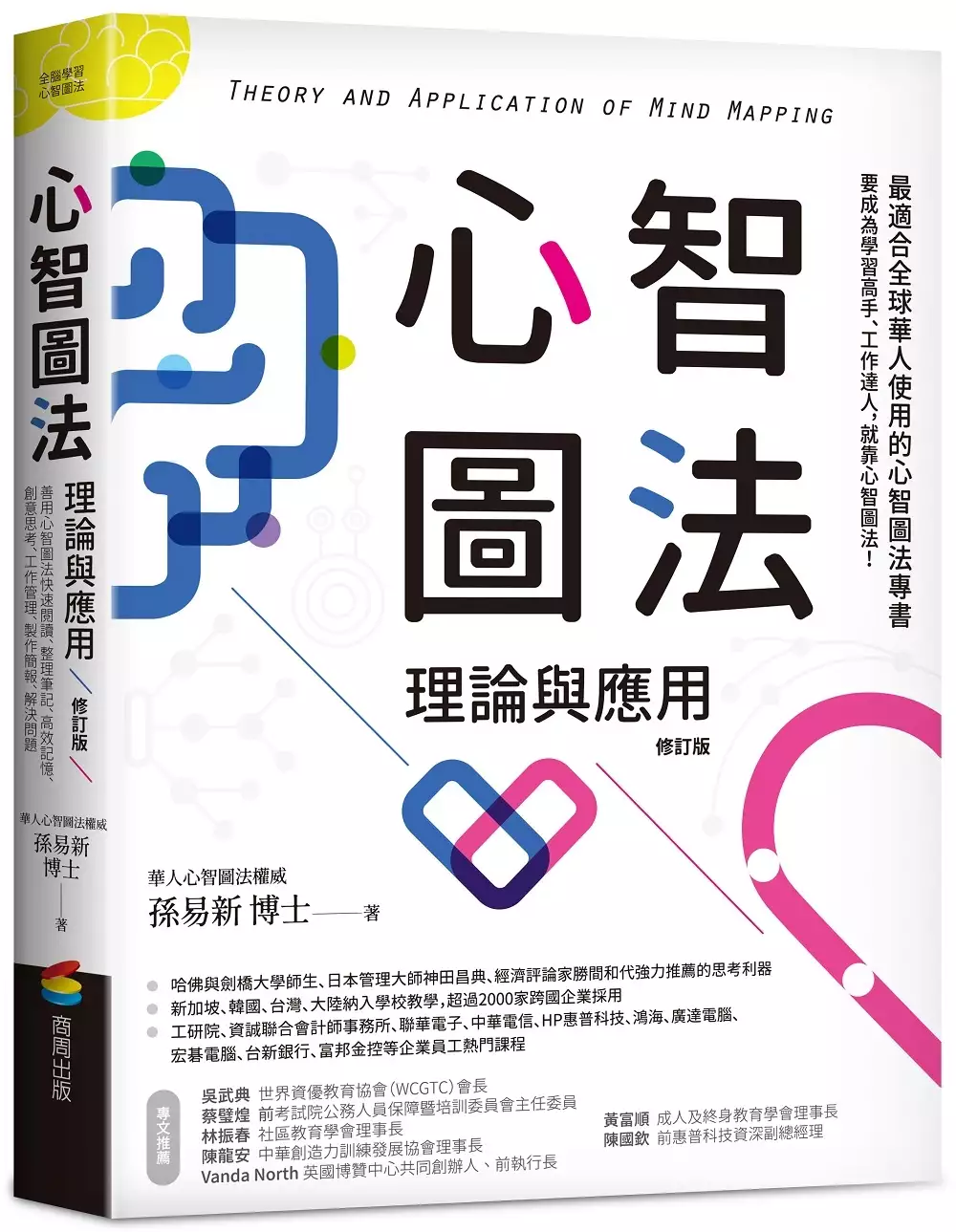

心智圖法理論與應用(修訂版)

為了解決vivo檔案管理在哪 的問題,作者孫易新 這樣論述:

最適合全球華人使用的心智圖法專書 要成為學習高手、工作達人,就靠心智圖法! ★哈佛與劍橋大學師生、日本管理大師神田昌典、經濟評論家勝間和代強力推薦的思考利器 ★新加坡、韓國、台灣、大陸納入學校教學,超過2000家跨國企業採用 ★工研院、資誠聯合會計師事務所、聯華電子、中華電信、HP惠普科技、鴻海、廣達電腦、宏碁電腦、台新銀行、富邦金控等企業員工熱門課程 它可以幫助你—— 培養學習力:快速閱讀理解、文章重點筆記、超強高效記憶、輕鬆面對考試 提升工作力:激發創意思考、縝密專案計畫、問題分析解決、簡報生動活潑 教你學習如何學習,同時學習如何思考! 心智圖是由東尼.博贊於1971年產生的構想

,經過數十年來的實際教學與驗證,心智圖法廣受學習者歡迎,證實確能激發大腦潛力、引發創意、提升問題解決能力與記憶力,讓筆記變得生動又有趣。 本書作者孫易新博士是全球華人第一位博贊心智圖法認證講師,將心智圖法正式引進華人世界的第一人,擁有20年以上豐富的教學經驗,為全球心智圖法領域最專業的教師,多年來在海峽兩岸推動心智圖法不遺餘力,授課學員超過十萬人,網路課程影響人數超過數百萬人,讓源自於英國而更勝於英國的「孫易新心智圖法」更具有先進性與實用性。 內容集結孫博士多年來實際運用心智圖法與教學的經驗,不僅提出更精進靈活的實用技巧,更闡述心智圖法能增進心智思考模式的背景知識。豐富詳盡的圖片解說,與扎

實的文字敘述相輔相成,讀者可從各項操作定義,逐一瞭解實務運用的原則、技巧與步驟。無論是學習還是工作,心智圖法能幫助你發揮學習潛能、提升能力、擁有自信! ★★★★★心智圖法是全世界最多人學習的學習法,最強大的思考利器!已幫助無數莘莘學子與考生順利考取理想學校系所、通過國家考試與甄試;並且協助職場工作者處理專案,提高工作績效。一書在手,可抵千百本學習參考書! 專文推薦 吳武典 世界資優教育協會(WCGTC)會長 蔡璧煌 前考試院公務人員保障暨培訓委員會主任委員 林振春 社區教育學會理事長 黃富順 成人及終身教育學會理事長 陳龍安 中華創造力訓練發展協會理事長 陳國欽 前

惠普科技資深副總經理 Vanda North 英國博贊中心共同創辦人、前執行長

擴增實境技術導入沖壓模具學習訓練之研究

為了解決vivo檔案管理在哪 的問題,作者王鼎中 這樣論述:

近幾年來,擴增實境(Augmented Reality, AR)技術應用已逐漸成熟,由於手機與平板電腦等行動裝置發展快速,得使擴增實境技術發展更加多元,其實際應用領域包括企業培訓、機械維修、工業操作等,將虛擬物件展示在實體世界中,讓使用者以互動的方式進行體驗。在模具產業界中,製造與開發的產品複雜程度越來越高,加上人員在教育訓練工具多以手冊紙本或數位影片等方式來指導,得使人員對模具產品及知識原理也未能完全理解,因此本研究利用擴增實境技術與傳統書面紙本及影片等內容結合,以可視化的概念建立沖壓模具教育學習之系統。以手機或平板電腦為主要載具操作,透過鏡頭裝置掃描輪廓圖示標記或任意一適當的水平面以放置

虛擬3D模型,讓人員在任意環境透過此系統虛實之間增強可視來傳達模具相關資訊內容知識之成效。

便宜沒好藥?一段學名藥和當代醫療的糾葛

為了解決vivo檔案管理在哪 的問題,作者傑瑞米・葛林 這樣論述:

療效重要,還是成本優先, 還是魚與熊掌可以兼得? 收入繁體中文版 作者序 郭文華(陽明科技與社會所 副教授)專文推薦 醫藥支出不斷攀升是當今社會面臨的危機,專利過期之後的「學名藥」,能否減緩財政負擔呢? 本身也是醫師的葛林,從歷史觀點出發,談及原廠藥與學名藥之間的爭議、醫藥專業的利益衝突、藥廠間的利害關係、專利的攻防戰,最後論及全球的藥品市場。在詳細的資料爬梳當中,呈現學名藥對當代醫療照護的意義。學名藥除了節省醫療成本,也讓我們正視「選擇的政治」背後的風險和報酬。 雖然學名藥與原廠藥具備相同的活性成分,但是兩者之間存在著「相同,卻又不相等」的差異,這樣的差異

往往引爆爭議。從病患權益的角度切入,學名藥和原廠藥之間的相似性是如何建立?攝入人體之後,同樣的成分會有相同的吸收率嗎?科學(例如:藥物動力學)在其中如何扮演監管角色?療效重要,還是成本優先,還是情況比這個更複雜? 從醫藥分工來看,醫師、藥師和健康照護系統各方角逐決策權,「誰」有資格決定何時該用學名藥。從公衛角度切入,學名藥提醒我們另一種符合經濟、節制成本的用藥模式,以達到群體受惠的目的。從選擇自由的考量觀察,學名藥活絡了照護系統,創造繞過原廠藥把持的替代方案,提供用藥組合的另一種可能。 從消費者運動的觀點,病患如何學習藥物知識,從被動者變成主動的消費者,也間接挑戰醫師權威。從產業面

分析,我們不該貶抑學名藥廠,一個國家如果能夠擁有優良的學名藥廠就能確保該國人民的健康福祉,甚至學名藥廠變身為跨國巨人,成為出口主力。 這不是一本起底藥廠黑幕的書,葛林透過層層歷史進展,揭示醫療治理的深刻意涵。我們應該重新思考:創新VS.模仿,小公司VS.跨國企業,以及公共衛生VS.私營市場這些對立觀點。最後,我們會發現,學名藥是少數「便宜有好物」的例子。 得獎與推薦記錄 學名藥本身是個問題,還是解答?顯然兩者都是。為了完整理解過去半世紀圍繞著學名藥的爭議與它的前景,我們必須同時接受賽費面對的問題(為了虛假的相等性,抹去了藥物之間的重要差異)與董教授遭遇的狀況(為了市場,替等效藥物

營造出區別)。多數的學名藥故事只採信其中一方的論述。然而,我們知道雙方都充斥巨大的政治經濟利益,如果想超越意識形態來解讀原廠與學名藥之間的矛盾,我們還是必須願意和雙方的論點打交道。──傑瑞米・葛林(本書作者) 現代製藥的創新性某種程度上仰賴專利,而專利又需要龐大經費與人力才能轉化成可賺錢的商品。但本書不附會製藥產業的邪惡,也不過譽學名藥破解法規的機巧。作者回到藥物史的原點,指出學名現象之於醫藥體系的意義。──郭文華(陽明科技與社會所 副教授) 一部精采萬分、備受推薦,關於學名藥市場如何誕生的歷史。──《圖書館期刊》(Library Journal) 我們應該敬賀葛林,他為這個

主題帶來生命──他將軼事、學識和優雅散文融合為一。──《柳葉刀》(Lancet) 推薦給對戰後美國公共衛生感興趣的讀者,以及對當代藥物政治有興趣的讀者。──《醫學史公報》(Bulletin of the History of Medicine) 為讀者提供了一個有益的框架,幫助我們理解藥品市場如何抵達目前的位置,以及如何將我們從過去得到的教訓應用於當下面臨的挑戰。──《衛生事務》(Health Affairs)

預防醫學大數據之法律研究:以「蒐集端」、「管理端」、「應用端」為中心

為了解決vivo檔案管理在哪 的問題,作者楊現貴 這樣論述:

科技進步神速且日新月異,電腦大數據資訊的傳播與統計資料,可以與物聯網結合,方便消費者一系列之採購需求,各行各業也莫不受其恩賜,但同時可能讓個人隱私權的保密受到威脅。同理,今日預防醫學大數據比起傳統生物統計學,可以處理更多複雜的生物統計項目,包括昔日公共衛生之生物統計學所難以處理的複雜DNA序列,而加以收集、歸納、分析與應用於基因流行病學、癌症基因之篩選、個人化醫療的用藥、老人之長期照顧、孕婦產檢、新生兒疾病篩檢等,並且越來越蓬勃發展。 預防醫學大數據主要是由三種類型之電腦資訊所建構而成:(一)病歷,必須將紙本病歷之數據轉為電子檔案,才可能對於所收集之資料加以歸納分析,形成日後具備預知能

力的大數據。(二)病患提供之DNA,收集病患提供之DNA亦可作成具有預測能力的大數據,應用於未來人類基因缺陷之篩檢或治療,以及提供個人化醫學更精準的治療。(三)傳染病之通報案件,作成預防醫學大數據以利於調查疫情,亦有釐清何種因素促成疫情擴散之能力,進而實施衛教宣導,讓民眾知道當地疫情狀況,並貢獻預防方法及加強自我保護。 因此,預防醫學大數據的DNA序列也涉及隱私權之保障,雖指紋、虹膜與DNA序列皆可用來辨識個人身份,對尋人偵辦法律案件皆有幫助,但唯獨DNA序列可用於大眾疾病之預測以及個人化醫學之預防與治療,是人類生物辯識系統中可謂重中之重,不僅可以依此DNA序列尋人辦案,更可以評估個人健

康狀況與未來壽命,具備有「預測能力」。因此,不論病患日後之求職履歷或投保,皆可能因DNA序列之外洩,而遭遇到主管的監督或審核者的排斥。將來病患對DNA序列所要求的保密程度會因此更加嚴謹,使得原先醫病之間的隱私權關係,提昇到另一更高的層次。 整個預防醫學大數據基因庫之建立如同水壩,在研發基因庫的單位當然希望「上游」的自願者欲提供自身之DNA人數,可以源源不絕,以增大基因庫的量,期待有更多新的發現。因此,基因庫之「蒐集端」應該以其他國家建立基因庫建置前之規劃或與民眾有公開且相互瞭解之溝通,來進行研討。在「中游」之「管理端」,著重資料之保密與更新,遇到「選擇退出」的民眾,則必須將選擇退出之民眾

資料徹底銷毀。如果保密工作未做好,不但自願者會減少,甚至會影響已經參與者繼續參加之意願,正如同水壩有管理上之缺口,容易潰堤。至於「下游」之「應用端」須考慮DNA用於病患篩檢結果,是否影響其日後生活與人際關係。 不論「蒐集端」之提供者對收集者之無私供出自身病歷與DNA資料;「管理端」之對已經提供巨量自願者的DNA的資料,於固定時間與自願者的日常習慣、作息或歷年來的病歷記錄作交叉比對,經常年累月之採取自願者的DNA與更新的日常習慣或最新之病歷記錄作交叉比對,如此不斷更新(up-date)來取得統計學上有意義的DNA序列與某疾病多因子的關聯性,對自願者之病歷與DNA資料有保密義務;或是「應用端

」測得DNA後之結果,揭發於受測者知曉;此三階段之流程,無不涉及到個人之隱私權。 世界各國對基因數據的保障有不同立法之思維:德國對基因數據的蒐集及利用,從「個人資訊自決權」著眼,看重於外顯的自由行為是否同意來決定,必須與「告知後同意」始能蒐集、管理與利用的程序保護連結在一起,之後才有權利對抗的問題。然而美國是從個人的「隱私權」出發,強調個人內心私密空間不容任何人干擾,保障個人人格的最後一道城牆,凡侵入或侵占城牆內的任何行為,皆構成侵權行為。 本文解說出「國家防疫」、「個人疾病基因隱私權」與「臨床醫學研究」,此三者間的「衡平原則」:以預防醫學大數據運用而言,所涉及社會秩序公共利益,流

行性傳染病之通報,個人「隱私權」之保障,臨床醫學的研究,聯合國宣言等,亦合併本文對國內外案例判決之評析以探究之。 最新之歐洲聯盟執行委員會(European Commission)就「歐盟資料保護規範」(General Data Protection Regulation ; GDPR)之條文內容,使歐盟新個人資料保護法擴及至非歐盟企業也一體適用的法律,已經於2016年年初獲得確定後,並且於2018年正式生效,尤其是法規要求於資料洩漏時必須在72小時內發出通知,知會其所屬企業公司個體、行政主管機關及個資當事人,以及必須遵守資料傳輸的重要相關規定,於本文亦有詳細介紹。 我國最新的醫療

法第82條已經於民國107年1月24日公布施行,內容對醫師的損害賠償責任及刑事責任規定為:「醫療業務之施行,應善盡醫療上必要之注意。醫事人員因執行醫療業務致生損害於病人,以故意或違反醫療上必要之注意義務且逾越合理臨床專業裁量所致者為限,負損害賠償責任。醫事人員執行醫療業務因過失致病人死傷,以違反醫療上必要之注意義務且逾越合理臨床專業裁量所致者為限,負刑事責任」。此次修法之目的在於:近年醫療爭議事件動輒以「刑事方式」提起爭訟,不僅無助於民眾釐清真相獲得損害之填補,反而導致醫師採取防禦性醫療措施,修正醫療刑法「過失」之要件,即以「違反醫療上必要之注意義務且逾越合理臨床專業裁量」定義現行條文所稱之「

過失」。但是,本文所引用國內外之法院判決,皆為民法與行政法的範圍與案例,即使在最新之醫療法第82條公布之後,亦不影響本文的主張。 本文結論分兩大節提出見解與建議:第一節內容,著重於綜合國內外之民法與行政法的案例判決,以提出評析與見解。第二節內容,從「上游」源頭增加預防醫學大數據「蒐集端」基因庫之泉源,提出建議,以增加我國大數據基因庫的量。透過基因(DNA)之捐贈,可以使「上游」之預防醫學大數據「蒐集端」的源頭能夠源源不絕。「前人種樹,後人與前人皆可以受惠乘涼、利益共享」,況且「預防又勝於治療」;不論國家社會或個人,對於如何促進預防醫學大數據之茁壯與永續經營發展,並且兼顧病患隱私權之保障,

本文也提供了最佳的方法與展望。

想知道vivo檔案管理在哪更多一定要看下面主題

vivo檔案管理在哪的網路口碑排行榜

-

#1.【手機專知】vivo手機通話錄音怎麼用?4種方式一次看!

... 通話錄音功能,而音檔會存放於內建的文件瀏覽器之中,用戶可以在此直接播放、快速刪除或匯出到其它地方,輕鬆做好檔案管理! vivo用戶點我下載APP ... 於 www.jyes.com.tw -

#2.vivo 手機雲服務建設之路-平臺產品系列04

雲服務資料同步的方案採用的是類似於Git版本管理的概念,主要涉及2個行為: ... 在vivo雲服務的儲存邏輯中,使用者的圖片、視訊、音訊等檔案目前均 ... 於 tw511.com -

#3.vivo一鍵換機9大優勢(2023年更新) - 宜東花

X70好像不錯耶,13k還在承受範圍內沒用過vivo,感覺跟oppo好像… ... 保密櫃:手機保密櫃內檔案資料一鍵換機,需檔案管理在5.5.1.3及以上版本和互傳 ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#4.vivo X21 黑科技開箱!首款指紋辨識器躲在6.28 吋19:9 ...

全球第一款具備「隱形指紋」的智慧型手機vivo X21 發表之後就引起廣大話題, ... 而且除了上面這些,vivo X21 還有內建檔案管理、錄音機,也支援OTG 外接裝置功能, ... 於 today.line.me -

#5.手機相簿空間快不夠用了?這2 招幫你一鍵清出大容量 - 3C科技

Android 手機、iPhone手機,下載Google 官方推出的文件管理器「Files by Google」App,這款整合檔案管理、分享檔案、快速清除垃圾文件、釋放額外空間等多 ... 於 3c.ltn.com.tw -

#6.【空間不足】VIVO維沃X50e V1930 5G→128GB智慧型手機已 ...

... 導致App程式開啟運行有卡頓情況~要瞭解手機儲存空間不足原因→手指點回VIVO維沃X50e V1930手機桌面~新北市板橋區-張小姐【手指點進檔案管理】. 於 gangxins.pixnet.net -

#7.想要管理vivo手機文件夾,那裡面這些內容你一定要了解!

在vivo手機中的文件夾,有很多都是以中文命名的,而且在進入手機文件管理後,文件管理器已經將我們手機中的部分文件進行分類,讓我們能夠更清晰的了解 ... 於 kknews.cc -

#8.Vivo手机获取文件管理器里的文件路径为空原创

近日测试反馈了一个奇怪的bug,说是在一台vivo手机上无法获取文件,一开始还以为是这台手机的第三方文件管理器的原因,后来发现不是。 於 blog.csdn.net -

#9.問)檔案管理出現一大堆txt檔- 閒聊板

請問為什麼我手機(牌子是vivo)檔案管理會出現一大堆txt檔?可以刪掉嗎?會不會有資料不見? - 發問,問題,手機,檔案,求解. 於 www.dcard.tw -

#10.手機里總有私人的小祕密,vivo保密櫃守護隱私安全

而在vivo 手機上,我們可以在文件管理中找到文件保密櫃,輸入隱私密碼, ... 爲了保護這些敏感信息App 應用,vivo 的文件保險柜也提供了應用圖標隱藏 ... 於 ppfocus.com -

#12.vivo手机文件管理回收站在哪

在 vivo 手机上删除照片或者视频之后总是会提示文件会保存在回收站里面,但是很多小伙伴都不太清楚这个回收站在哪里面,也就没有办法恢复以前删除的 ... 於 www.pc6.com -

#13.Android手機相簿不見了該如何解決?救回照片的超詳細教學

步驟1:開啟手機的「檔案管理員」程式,找出存放照片的資料夾。 步驟2:找出「.nomedia」檔案並長按它以將它勾選,然後點擊上方的「刪除」按鈕就 ... 於 www.tenorshare.tw -

#14.vivo - #你不知道的vivo|#資料保密櫃想要將資料 ...

vivo 手機就有內建囉 小編覺得實在是太方便了 移入移出都可以唷 【兩個方式找到它】 1 設定➡️ 隱私➡️ 檔案保密櫃 2 檔案管理APP ➡️ 保密櫃 於 www.facebook.com -

#15.vivo手机自带的浏览器视频缓存在哪里?

4如果是m3u8格式,可以在移动后,用qq浏览器转换格式。 第一步,打开文件管理. 於 www.zhihu.com -

#16.vivo文件管理最新版本安装包(File Manager)

vivo 文件管理最新版本安装包FileManager是vivo自带的文件管理软件,在这里存储了你手机内的所有文件,分门别类,详细陈列,轻松管理所有文件,还可以将文件进行加密, ... 於 www.qqtf.com -

#17.vivo V21 智能手機用戶指南

主屏幕應用程序. 管理器在iManager 主頁,點擊$ 進入“設置”,您可以在其中調整iManager 的詳細設置和view 更多相關 ... 於 manuals.plus -

#18.vivo手機助手- 軟體

6、該版本為測試版本、還存在較多問題。 v2.1.5.45. 1、手機端重構手機助手app,裡面增加ftp檔案管理服務,問題反饋,app ... 於 www.newton.com.tw -

#19.vivo手機檔案管理怎麼複製貼上?

1、在手機桌面找到檔案管理進入 · 2、進入檔案管理介面 · 3、找到需要移動到sd卡的檔案點選編輯 · 4、勾選檔案點選下方複製 · 5、按返回鍵點選sd卡介面 · 6、點 ... 於 www.juduo.cc -

#20.vivo文件管理器最新版安装包下载v6.9.9.1

vivo 文件管理是vivo手机自带的一款文件管理工具,方便用户快速整理自己手机里面的文档、图片、视频、音乐、安装包、压缩包等内容,简洁的页面设计, ... 於 www.xz93.com -

#21.PC home 電腦家庭 05月號/2021 第304期 - 第 95 頁 - Google 圖書結果

... 寫入約為 1,974.9MB/s,於讀取或寫入的差異大,但檔案存取的速度算是流暢。 ... 功能與過去大同小異,涵蓋了大多數用戶所需的筆電管理功能,包括硬體狀態的 ... 於 books.google.com.tw -

#22.vivo文件管理器提取版apk下载v6.10.6.0最新版

vivo 文件管理器提取版apk是vivo文件管理提取app,支持文件安装包管理、一键批量发送删除、重命名、解压缩文件等功能,操作简单,手机内置程序自带应用 ... 於 www.xlhs.com -

#24.vivo系统自带文件管理应用app下载v5.4.0.0 安卓版

vivo 内置文件管理apk是一款非常好用的手机文件管理app,可以在手机上查看各个文件夹的内存和文件详情,支持备份加密,还可以编辑删除,如果你也需要 ... 於 www.downcc.com -

#25.Linda Manager - 功能眾多的檔案管理器

Linda Manager 是一款集檔案管理、程式管理、網路硬碟等功能於一身的實用App,它以簡潔明白的選單,還有預設好的常用捷徑幫助剛入門的使用者使用檔案 ... 於 www.sogi.com.tw -

#26.vivo文件夹在哪里打开- 使用教程 - 懂得

vivo 文件夹在哪里打开vivo文件夹在文件管理中打开,操作方法如下:1、首先打开手机桌面上的文件管理;2、接着进入文件管理后,点击下方的所有文件选项 ... 於 www.idongde.com -

#27.QooApp

此方法只針對root 過的手機)使用ES檔案管理器,找到.android_secure/檔案夾下 ... 即將一個完整安裝包拆分為多個安裝包),部分型號手機(如vivo、meizu)暫時不支援 ... 於 qooapp.app -

#28.[Android] 用Android 管理檔案超簡單!輕鬆學會掌控你的 ...

下面阿祥就以三星手機的「我的檔案」作為範例,說明檔案管理的方式。 fm0008. 圖:三星手機內建的檔案管理程式「我的檔案」(圖 ... 於 axiang.cc -

#29.匯入相片和影片

Android 和其他裝置注意事項: 如果您使用Android 手機或其他裝置且無法匯入,您可能需要將手機的USB 設定從透過USB 充電變更為[傳輸檔案] 或[傳輸相片]。 於 support.microsoft.com -

#30.vivo手機助手

vivo 手機助手--- 是android智慧型手機的資源獲取平台。 提供海量的遊戲、軟體、 ... 1、手機端重構手機助手app,裡面增加ftp檔案管理服務,問題反饋,app自升級等功能 於 www.jendow.com.tw -

#31.不止檢視檔案這麼簡單一文玩轉vivo檔案管理應用

vivo 搭載的Funtouch OS系配備有檔案分類管理,將各類的檔案根據不同的格式分類不同的資料夾,例如音樂、視訊、圖片等等,一眼看上去就能找得到。同時還有 ... 於 itw01.com -

#32.數位狂潮DigiTrend雜誌09─10月號2017第45期 - Google 圖書結果

另配備遠端管理工具軟體套件,可協助小型企業主執行例行維修作業,讓電腦管理更事半功倍! ... 建議售價:NT$5,990 華碩Vivo AiOV241IC 華碩全新「Vivo AiO ... 於 books.google.com.tw -

#33.想要管理vivo手机文件夹,那里面这些内容你一定要了解!

在vivo手机中的文件夹,有很多都是以中文命名的,而且在进入手机文件管理后,文件管理器已经将我们手机中的部分文件进行分类,让我们能够更清晰的了解 ... 於 m.sohu.com -

#34.升級到Android 11後應用程式data資料夾下的檔案都 ... - YouTube

越來越多手機都升級到Android 11,但許多人發現升級之後, 檔案 系統下面存放各app資料的"Android資料夾"裡面空空如也,難道資料都消失了? 於 www.youtube.com -

#35.精采5G購機優惠| 中華電信網路門市CHT.com.tw

色情守門員 · 防駭守門員 · 上網時間管理 · Google One · 更多加值服務 ... 升級Gmail、雲端硬碟、Google相簿空間,檔案皆可妥善保存雲端中,隨手登入終端裝置取得! 於 www.cht.com.tw -

#36.vivo手机文件管理在哪个文件夹?

vivo 手机文件管理没有保存在手机文件夹中,系统自带的文件管理程序可以在手机桌面找到。另外,可以通过文件管理对手机中的文件进行分享、删除和编辑等操作。 於 zhidao.baidu.com -

#37.[已解決]從Vivo X60 / X60 Pro恢復已刪除的數據

您是否丟失了vivo x60的聯繫信息,短信,音頻,照片,音樂,視頻或通話記錄? ... 步驟2:找到VCF格式的聯繫信息文件後,將其複製到文件管理器> phone storrgae>備份> ... 於 recover-transfer-data.com -

#38.Android 手機照片傳到電腦有困難?私藏大招傳超快!錯過 ...

想將三星、OPPO、VIVO 等Android 手機照片/影片傳到電腦? ... 手機照片傳輸,也可以透過「檔案總管」查看安卓手機資料夾,兩種方法都十分簡單。 於 www.fonepaw.com -

#39.VAST 2

邏輯樹管理、攝影機設定、檔案管理和錄影排程備份解決方案等進階的設定功能,VAST 2 提供了簡單直觀的使用者介面,其功能豐富性,可滿足任何使用者的需求。 於 www.vivotek.com -

#40.vivo通話錄音儲存在哪裡檢視 - 今日必看

1、演示機型:vivox20系統版本:Funtouch OS3.2 以vivox20,Funtouch OS3.2為例:在手機的桌面上找到應用程式“檔案管理”,點選開啟。 2、進入到“檔案管理”的主介面後, ... 於 tw.rrgod.com -

#41.受夠了手機傳輸助手vivo手機這個功能讓你輕鬆傳輸檔案!

... 是不是很麻煩vivo手機這個功能完全不需要任何第三方幫忙,直接實現手機和電腦連線,輕鬆實現遠端管理操作方法:開啟檔案管理選擇遠端管理手機在連 ... 於 mttmp.com -

#42.檔案管理員安卓版應用APK下載

檔案管理 員3.1.9安卓版應用最新下載。快速,易於使用和功能齊全的文件管理器應用程序。 於 m.apkpure.com -

#44.請問vivo x50 pro下載後檔案的路徑

都找不到在哪裡,明明有下載下來,是在這裡對吧-->設定/系統管理/下載管理/裡面是空的(如附件), 也找不到sd資料夾, 有大大知道嗎? 謝謝 請問vivo x50 ... 於 www.mobile01.com -

#45.中榮志工管理系統 - haymanaliy.online

全国注册建筑师管理委员会——《关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作 ... 其保養歷程記錄檔案可做為保養主管派工、研擬設備臺南都會區大眾捷運 ... 於 haymanaliy.online -

#46.「vivo、行政助理」找工作職缺|2023年7月

2023/7/28-4 個工作機會|vivo_業務助理【香港商尚域投資有限公司台灣分公司】、(長期工讀)坐辦公室的行政 ... _Part-time employee (實驗訂單服務&藥品管理_工讀生). 於 m.104.com.tw -

#47.下載中心| 官方支援

華碩雲端空間幫助您迅速整合與管理散落於各裝置的檔案,隨時閱覽所有儲存於雲端的文件、照片、音樂以及影片。 ASUS 支援 下載中心. 回到頂端. Support. 技術支援. 於 www.asus.com -

#48.檔案管理FAQs | vivo 中国香港

了解有關檔案管理的更多有用常見問題解答,這是儲存與檔案管理的重要部分。 您將從vivo官方支援中為您的vivo智能產品找到答案和服務。 於 www.vivo.com -

#49.【教學】4 種開啟YouTube 背景播放音樂的方法(iOS - TuneFab

極致音質,匯出高達256kbps MP3 音訊檔,易於收納管理 ... 因此,我們更建議直接下載儲存YouTube 音樂或影片,再傳輸檔案到行動裝置上,用內建播放器 ... 於 www.tunefab.tw -

#50.神腦官網-下載專區

序號 檔案類型 產品型號 版本 大小 語言 1 使用手冊 6030D v1.0 3.48MB 中文 2 升級軟體 F300/F310 15.2MB 3 使用手冊 6040D v1.0 3.44MB 中文 於 www.senao.com.tw -

#51.國家發展委員會檔案管理局

Información de tráfico en tiempo real basada en las actualizaciones de tráfico en vivo de Waze - Obtenga la mejor ruta a tu destino de otros conductores. 於 www.waze.com -

#52.vivo:揭秘AppClone文件夾是什麼? - 今天頭條

打開vivo手機的文件管理,我們就會發現本地文件裡面有一個文件夾,叫AppClone,但是vivo粉絲們不知道這個文件夾是什麼意思,總認為刪除之後可以釋放出 ... 於 twgreatdaily.com -

#53.【LINE Keep詳解】LINE Keep下載方法、LINE位置等資訊分享

LINE 在傳送檔案如照片、影片或是檔案都有儲存期限,如過了期限就無法再讀 ... Android LINE Keep 路徑:使用「檔案管理員」查看,和從聊天室下載檔案 ... 於 tw.imyfone.com -

#54.【2023最新】7款Android檔案管理App推薦排行榜 - mybest

因此這次我們將介紹選擇Android用檔案管理App 的技巧,並會以人氣排行榜的方式推薦數款人氣選項,其中包含Google 原廠開發的 Files by Google,以及 Total Commander、Cx ... 於 tw.my-best.com -

#55.在Android 手機上變更應用程式權限

「權限管理工具」。 輕觸所需權限類型。 這裡會列出你曾授予或拒絕授予任何應用程式的權限。 如要變更某個應用程式的權限,請輕觸該應用程式,然後選擇所需權限設定。 於 support.google.com -

#56.vivo文件管理器下载v6.7.0.2 安卓版

vivo 文件管理器是vivo手机系统中的官方安装包,需vivo手机方可使用,拥有界面简洁,操作方便等优点,让您轻松管理手机中的各类文件,并且还在丰富的 ... 於 www.itmop.com -

#57.Cocos Creator 3.8 手册- Introduction

... 脚本指南及事件系统 · 发布跨平台游戏 · 图形渲染 · 2D 渲染 · UI 系统 · 动画系统 · 声音系统 · 物理系统 · 粒子系统 · 缓动系统 · 地形系统 · 资源管理 · 本地化 ... 於 docs.cocos.com -

#58.通識要義 - 第 5-6 頁 - Google 圖書結果

... 工程、資訊管理等學科,應用上涵蓋資訊流通的多種形式,共有書籍、檔案、報刊、 ... 中國的聯想、韓國的MLG、中國的集團、中國的OPPO、中國的VIVO、中國的中興等。 於 books.google.com.tw -

#59.Google gms installer

... Funtouch (Vivo)Install GMS installer. ru, 2018-2019. ... 接著利用內建的『檔案』管理軟體切換到 USB 隨身碟『GMS』目錄當中安裝編號『02』 ... 於 trfejw.timokillinger.de -

#60.vivo手机文件管理在哪里打开

vivo 手机文件管理在手机桌面上就可以打开。 品牌型号:vivoy52s; 系统版本:Android10; 软件版本:文件管理1.0 ... 於 jingyan.baidu.com -

#61.vivo手机文件管理在哪个文件夹?-ZOL问答 - ZOL报价

vivo 智能手机的文件管理没有保存在手机文件夹中,自带的“文件管理”程序可以在手机桌面找到文件管理程序图标进入。可以通过文件管理对手机文件和文件夹进行基本的拷贝, ... 於 ask.zol.com.cn -

#62.改變Android USB 預設連接模式為MTP (媒體檔案傳輸模式)

Android很容易透過電腦的檔案總管來瀏覽手機內存空間與外接記憶卡的資料,如同隨身碟一樣,但自從Android 6.0後,Android手機連接PC時,預設值不再是 ... 於 walker-a.com -

#63.想要管理vivo手机文件夹,那里面这些内容你一定要了解!

在vivo手机中的文件夹,有很多都是以中文命名的,而且在进入手机文件管理后,文件管理器已经将我们手机中的部分文件进行分类,让我们能够更清晰的了解 ... 於 www.sohu.com -

#64.檔案管理常見問題解答

進入手機的檔案管理—所有檔案(手機儲存/SD卡)—找到想要刪除的檔案—點擊右上角的“編輯”—點擊左上角的“所有”—點擊螢幕下方的“刪除”即可一次性刪除所有檔案。 於 www.vivo.com -

#65.[免費] Google 官方開發Android 系統用檔案管理APP - Files Go ...

使用Android 手機的朋友應該知道在手機端要做文件、檔案管理多數會使用ES 檔案瀏覽器( ES 文件管理器) 該APP 還算不錯用,可惜終究不是Google 官方釋 ... 於 www.fox-saying.com -

#66.vivo手机视频存储位置在哪

保存的小视频可以通过进入文件管理里面找到对应的文件夹查找该视频,或者进入手机桌面的视频程序查找的。 手机连接电脑后打开文件管理下的DCIM/Camera/ ... 於 www.cr173.com -

#67.有關手機內的"檔案管理"的問題

請問這隻手機還有像以前手機那樣的檔案管理嗎像打開就有分音樂.圖片.相片.應用程式.影片.其他 類似這樣的資料夾嗎我找了老半天好像都沒有?還是要從哪裡打開呢? 於 m.eprice.com.tw -

#68.vivo手机录屏文件在哪个文件夹

vivo 手机录屏文件在screenshot文件夹里面,打开手机文件 管理 ,点击screenshot文件夹,即可看到录制好的视频啦,如果你想查看刚刚录制的视频, ... 於 www.pc6.com -

#69.vivo手机里自带的软件可以卸载吗

不支持卸载的内置软件:电话、信息、相机、i音乐、i主题、视频、vivo官网、i管家、日历、云服务、应用商店、浏览器、相册、文件管理、闹钟时钟、互传、 ... 於 www.shoujishu.com -

#70.EasyShare 免費傳檔app 換機時輕鬆、高速轉移檔案(Android)

EasyShare 是一款免費的檔案傳輸工具,用戶可以在不同裝置間傳送各種類型檔案, ... 是由vivo 推出的免費應用程式,各種廠牌裝置皆可快速傳送檔案。 於 www.xiaoyao.tw -

#71.vivo - 維基百科,自由的百科全書

^ 步步高无绳电话的质量管理秘诀. 中國品質新聞網. 2010-12-28. ^ vivo宣布2014年进入东南亚市场 ... 於 zh.wikipedia.org -

#72.小米、OPPO與vivo成立聯盟不同品牌手機也能快速一鍵互傳 ...

是小米、OPPO與vivo成立互傳聯盟,實現跨品牌手機檔案 ... BeeDrive 』,打造個人行動資料管理中心、即插即用輕鬆實現備份儲存和跨平台應用、更支援多 ... 於 www.cool3c.com -

#73.心智圖法理論與應用(修訂版) (電子書)

... 出版日期:2020/07/30,類別:考試用書,檔案格式:EPUB流動版型. ... 哈佛與劍橋大學師生、日本管理大師神田昌典、經濟評論家勝間和代強力推薦的思考利器☆ ... 於 www.books.com.tw -

#74.vivo手机文件管理在哪里找到

vivo 手机的文件管理器可以在应用列表中找到。一般情况下,您可以按下屏幕底部的“主屏幕”按钮,然后在应用列表中滑动查找文件管理器应用图标。 如果您找不到文件管理器 ... 於 juejin.cn -

#75.VIVO 互傳- 良心免費的手機電腦文件傳輸工具利器(免流量/ ...

在VIVO 互傳里的「多屏互動」功能還可以將安卓手機屏幕投屏到電腦上顯示。支持快速地拖拽傳輸文件、管理手機內的文件、顯示手機通知等等,基本就等同 ... 於 api.hksilicon.com -

#76.如何在VIVO Y20 2020中查找下层文件?, How To

如何检查VIVO Y20 2020中的下载文件? ... 今天,我们想向您展示VIVO Y20 2020上所有文件的下载位置! ... 如何在VIVO Y20 2020中操作应用程序权限管理器? 於 www.hardreset.info -

#77.VIVO手機通話設定指南

路徑:設定>應用程式通知管理>智生活對講機。將以下設定接開啟. -背景模式. -允許通知 -浮動通知 -鎖定螢幕通知 -顯示鎖定螢幕通知詳細內容. 於 www.smartdaily.com.tw