the iliad中文大綱的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

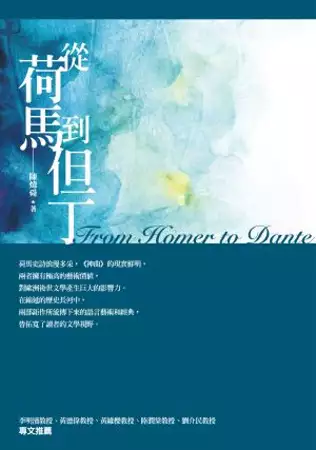

the iliad中文大綱的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳煒舜寫的 從荷馬到但丁 可以從中找到所需的評價。

另外網站Excerpts from we commonlit answer key也說明:... Key D: Homer is the name that has been assigned by the ancient Greeks to the author of The Iliad and The Odyssey, commonlit learning to read answer key.

國立臺灣師範大學 教育學系 楊深坑所指導 林昭陽的 荷馬史詩與詩經人格教育思想之比較 (2018),提出the iliad中文大綱關鍵因素是什麼,來自於荷馬史詩、詩經、人格教育。

而第二篇論文國立中興大學 中國文學系所 陳器文所指導 夏敏軒的 孕育之源:中國母腹神話的想像與詮釋 (2015),提出因為有 母腹、混沌、女媧、樂園、生殖的重點而找出了 the iliad中文大綱的解答。

最後網站Iliad Free Summary by Homer則補充:

從荷馬到但丁

為了解決the iliad中文大綱 的問題,作者陳煒舜 這樣論述:

荷馬史詩浪漫多采,《神曲》的現實鮮明,兩者擁有極高的藝術價值,對歐洲後世文學產生巨大的影響力。在綿延的歷史長河中,兩部鉅作所傳流下來的語言藝術和經典,皆寬闊了讀者的文學視野。 荷馬史詩與但丁《神曲》,被視為歐洲史詩文學中的經典,其中豐富的故事情節以及鮮明的人物特性,更為許多後世作家提供了最佳的寫作素材。《伊里昂記》和《奧德修記》將古希臘口耳相傳的神化英雄故事結合,構成一部完整的史詩鉅作,柏拉圖說:「精通荷馬史詩就精通了一切。」《神曲》反應當時義大利在中世紀與文藝復興交界時期的現實生活,全書在思想上和藝術上展現做了最完美的詮釋。 兩部文學史詩,不僅在歷史長河中產生深遠影響,其生動

的故事情節和深遠的思想更為後世人們帶來無限的想像空間。 本書特色 近代以來,西方文明在人類文化史上扮演了重要的角色。要了解近代西方文明,必須先認識西方上古及中古文化。上古的希臘-羅馬文明,以及中古的基督教文明,是西方近代文明的直系祖禰。德國學者施本格勒(O. Spengler)在民族及宗教的角度,將歷史上出現過的高級文明歸納為八個,即古埃及、古印度、巴比倫、中國、古希臘-羅馬、伊斯蘭、祆教及墨西哥。古希臘與巴比倫、古埃及、古印度文明有千絲萬縷的傳承關係,而希伯來、基督教及伊斯蘭文明等則是巴比倫文明的支派。文學是文明的重要體現方式,也是文明發展的指標。西方上古文學始於荷馬史詩,中古文學則終於

但丁《神曲》。從荷馬到但丁這兩千五百年間的文學名著,展現出人類文明從多神到一神、從神治到人治、從部落到帝國、從農田到城市、從自然到宮殿、從宗教到科學的發展過程。 本書以四大古文明的長篇韻文為起點,依次論述古希臘史詩與戲劇、古羅馬史詩、《聖經》、中世紀歐洲諸國史詩、文藝復興早期的但丁《神曲》和喬叟《坎特伯雷故事》,為文學及文化愛好者展示西方諸民族在上古與中古時代的生活、文藝、思想特色,其文明所蘊涵的知識和智慧,以及對後世的持久影響力。 作者簡介 陳煒舜(Nicholas L. CHAN) 香港人。香港中文大學工商管理學士(義文、德文雙副修)、研究院中文學部碩士、博士。先後執教於臺灣佛光大

學文學系、香港中文大學中文系。研究領域及興趣為中國古典文學、文獻學、神話學等。著有《林雲銘及其文學》(2000)、《明代楚辭學研究》(2003)、《楚辭練要》(2006)、《屈騷纂緒》(2009)、《明代前期楚辭學史論》(2011)等,並於海內外期刊、研討會上發表論文多篇。餘暇從事散文、新舊體詩歌之創作,及外文詩歌與歌詞之翻譯,結集出版者有新詩集《話梅》(1999)與音樂隨筆《尋找繆思的歌聲》(2006)。

荷馬史詩與詩經人格教育思想之比較

為了解決the iliad中文大綱 的問題,作者林昭陽 這樣論述:

荷馬史詩與《詩經》長期影響各自文化的人格,在互動頻繁的地球村時代,比較二者的人格教育思想有助互相理解增進和諧。本研究目的在釐清人格及人格教育的意義,綜合各人格理論建構荷馬史詩及《詩經》人格教育的比較架構,並研究荷馬史詩及《詩經》的時代背景,在此基礎下深入分析比較荷馬史詩及《詩經》的人格教育理念及方法。本研究採用歷史研究法探究荷馬史詩及《詩經》的時代背景,產生先前理解,與當代的歷史視野充分交融後再加詮釋,並以建立的架構比較分析其人格教育理念及方法。本研究得到四項結論:一、分析各人格學派優缺點後,以類型論及特質論建立荷馬史詩及《詩經》的比較架構;二、荷馬史詩及《詩經》的人格教育思想差異源於時代背

景的不同;三、綜合分析荷馬史詩及《詩經》人格教育理念發現頗多共通處,但在動態外顯、隱藏形體、機智、自信,外向,博愛公平,孝順,讚美直言,卓越支配,獨立自足呈現差異。四、荷馬史詩的人格教育方法較重視身教以及從生活實境學習實務及理論;《詩經》的人格教育方法較重視透過言教傳承文化價值及典章制度,重視自我反省。根據結論,對未來人格教育提出七項建議:生理、心理及社會均衡發展,加強理智判斷訓練,以正向關愛培養自信,兼顧公平和諧,適度的讚美批評,鼓勵獨立自主,提倡合理的競爭。

孕育之源:中國母腹神話的想像與詮釋

為了解決the iliad中文大綱 的問題,作者夏敏軒 這樣論述:

摘 要隨著眾多女體雕像在世界各地陸續出土,過往黯淡的女性神話研究也再次受到矚目,成為一項值得再討論、再深化的學術議題。從女體塑像凸顯的乳房、三角形陰部、腹部及臀部的誇張形狀,正是馬凌諾斯基(Bronislaw Malinowski,1884-1942)所謂「繁殖與營養居先」的意義。在遠古生存競爭的年代,延續命脈確實為人類首要面對的課題,本文即就此概念,以女體渾圓肥凸的腹部及相關類比符號為論述中心,具象的如容器、葫蘆、蛙、宇宙蛋;抽象的如混沌、大圓、大氣、黑暗、樂園等,嘗試從傳統文獻、出土文物、圖像、民俗儀式等多元資料中探詢孕育之源「神話─哲學」的發展,研究重心大致有以下四個點:第一,追溯大母

神時代,重驗母體的神聖性。第二,透過類比思維,探討母體之腹同質異名的象徵物,如葫蘆、卵、蛙、蝸、女媧,進而探討女媧「創生」與「創世」之神性。第三,釐清「混沌」一詞在神話與哲學所涉及的相關概念,包括水、大氣、黑暗、無序、圓等具創世特質的語彙。第四,將伊利亞德「永恆更新」的宗教思路與道家復返「混沌」、「朴」、「一」的形上說相對照,其循環往復之模式,在神話視野及創世樂園的想像上,都可推原於富有孕育意義的「母腹」。總歸而言,孕育之源「女體」(尤其是母腹)崇拜的思維,不僅遍見於各民族各類文物圖像之中,亦遍見於古今文獻中,其潛存的語彙、符號與象徵,透過宗教、神話、哲學、歷史、文學……等多元思維與範疇,始終

發揮其原型的能量。

想知道the iliad中文大綱更多一定要看下面主題

the iliad中文大綱的網路口碑排行榜

-

#1.Iliad Summary

2022年7月15日 於 www.gradesaver.com -

#2.Iliad翻譯及用法- 英漢詞典

英漢詞典提供【Iliad】的詳盡中文翻譯、用法、例句等. ... Little IliadThe Little Iliad (Greek: , Ilias mikra; ) is a lost epic of ancient Greek literature. 於 www.chinesewords.org -

#3.Excerpts from we commonlit answer key

... Key D: Homer is the name that has been assigned by the ancient Greeks to the author of The Iliad and The Odyssey, commonlit learning to read answer key. 於 mtguxz.jagos-web.de -

#5.the Iliad book 7 summary - Moan Inc

2022年12月9日 於 www.moaninc.co.uk -

#6.04-06 伊利亞德故事 - YouTube

... 亚特角色︳荷马史诗内容︳荷马史诗阅读︳荷马史诗的故事︳荷马史诗战争︳ Iliad Summary︳Iliada︳ ... The Iliad by Homer | Summary & Analysis. 於 www.youtube.com -

#7.Adventures in odyssey wikipedia

On last floor there is Otherworldly Vortex mentioned in RoE quest. summary-of-iliad-and-odyssey-story 1/3 Downloaded from thesource2. 於 grav.schokoladenoase.de -

#10.The Odyssey Study Guide Answers Pdf

The most epic story of history, The Odyssey and The Illiad, composed in Greece 750-725 B. Lattimore's translation] Odysseus spent 10 years fighting at Troy, ... 於 astorganos.de -

#12.閱讀荷馬的"奧德賽"你需要知道的一切--吉爾-達什(Everything ...

阿基里斯與烏龜--60秒思想大冒險(1/6) (Achilles and the Tortoise - 60-Second Adventures in Thought (1/6)). 1K. 中文 B2 中高級. 於 tw.voicetube.com -

#13.Homer: The Iliad [a Summary] | Buy Online in South Africa

Homer: The Iliad [a Summary] available to buy online at takealot.com. Many ways to pay. Free Delivery Available. 於 www.takealot.com -

#14.荷馬史詩《奧德賽》: 西洋文學的「旅行」與「歸鄉」母題

中文 翻做「史詩」。 ... 《伊里亞德》(Iliad)是戰爭文學的代表,《奧德賽》(Odyssey)是旅行文學的代表。「戰 ... 那Iliad 這個故事結束之後(Odysseus)返鄉也是十年。 於 mail.tku.edu.tw -

#15.The Iliad Summary and Study Guide

The Iliad is an ancient Greek epic poem attributed to Homer, a name believed to refer to a tradition of epic hexameter verse rather than an individual ... 於 www.supersummary.com -

#18.The Iliad: Book 12 Summary

The Iliad : Book 12 Summary & Analysis Next Book 13 Themes and Colors Key Summary Analysis The Trojans assail the Achaean fortifications. 於 icdavgacq.ledgewerbe.de -

#19.伊里亞德- 維基百科,自由的百科全書

《伊里亞德》(古希臘語:Ἰλιάς Iliás,英語:Iliad)又譯《伊利昂紀》(取自書名「伊利昂城下的故事」之意),是古希臘詩人荷馬的強弱弱格六音步史詩。 於 zh.wikipedia.org -

#21.【文史】英雄的史詩——《荷馬史詩》 | 伊利亞特| 奧德賽

2016年5月7日 於 www.epochtimes.com -

#25.The Iliad - Translated by Samuel Butler

Section Chapter Reader Time Play 01 Book I: The quarrel between Achilles and Agamemnon Joshua B. Christensen 00:3... Play 02 Book II: Agamemnon's dream ML Cohen 00:4... Play 03 Book III: Paris challenges Menelaus hefyd 00:2... 於 librivox.org -

#27.Homer ; The Iliad [a Summary] - Paris

Anglais Homer ; The Iliad [a Summary]. William Lucas Collins · Legare Street Press ... 於 www.galignani.fr -

#31.Summary of The Iliad: The Most Famous Epic Poem of All ...

Summary of The Iliad · 3.1 Context · 3.2 La plaga · 3.3 Achilles' wrath · 3.4 The duel · 3.5 The influence of the gods · 3.6 Honor · 3.7 The Trojan ... 於 www.actualidadliteratura.com -

#34.Homer: The Iliad [a Summary] - William Lucas Collins

Homer: The Iliad [a Summary] è un libro di William Lucas CollinsLegare Street Press : acquista su IBS a 22.20€! 於 www.ibs.it -

#35.伊利亞特大綱

Iliad Book IX的總結和主要特徵. Book 10 奧德修斯和狄奧米德捕獲了一名特洛伊木馬間諜。 ad. “伊利亞特書”的總結與主要特點. Book 11 內斯托敦促帕特羅克羅斯勸說阿喀 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#36.Summary of Homer's Iliad Book XXIII

Get information on the twenty-third book of the Iliad of Homer, beginning with a concise summary of the book. 於 www.thoughtco.com -

#37.The Iliad by Homer | Plot, Summary & Analysis

The Iliad is an epic poem, written by Homer, that covers the quarrels and fighting near the end of the Trojan War. The story opens nine years ... 於 study.com -

#38.Quicklet on Homer's The Iliad (CliffNotes-like Summary, ...

The premise of The Iliad, for the most part, is very simple: If someone takes something that belongs to you, you have the right to go to war in order to get ... 於 books.google.com.tw -

#39.Iliad Book 1 Summary

Iliad Summary. web the iliad book 1 summary analysis next book 2 themes and colors key summary analysis homer begins by asking the muse to help him sing the ... 於 iliad-book-1-summary.mathemania.de -

#40.What is a short summary of the 'Illiad' by Homer?

While the backdrop of the poem is the legendary war between the Achaeans (Greeks) and the city of Ilion (Troy) and its allies, the Iliad itself only focuses ... 於 www.quora.com -

#42.The seven see percy's dark side fanfiction

Dark Poseidon (Percy Jackson) The Iliad; The Odyssey References; Incomplete; Summary. "I'll keep looking, and just so you are aware, ... 於 ylufwejsz.luxusurlaub-scharmuetzelsee.de -

#43.The-Iliad summary many

Although the Iliad is largely the tale of a brutal war, it contains many reflections of the peacetime life of the ancient Greek civilization. For the characters ... 於 www.studocu.com -

#44.《伊利亚特》ILIAD 荷马Homer 完整的文本online 阿喀琉斯的 ...

《伊利亚特》(用英语讲:Iliad – 古希臘語:Ἰλιάς Iliás)又译《伊利昂纪》(取自书名“伊利昂城下的故事”之意),是古希腊诗人荷马(Homer)的強弱弱格六音步史诗。 故事 ... 於 www.yeyebook.com -

#45.伊利亞特

二、故事大綱 《伊利亞特》集中敘述特洛亞戰爭進行到第十年時的其中五十天所發生的事件。特洛伊王子帕里斯,拐走了希臘斯巴達王墨涅奧拉斯的美麗妻子海倫, ... 於 www.cite.com.tw -

#46.The Iliad Summary

The Iliad Summary ... In the tenth year of the Trojan War, tensions are running high among the Achaians (a super-ancient name for the Ancient Greeks). First, the ... 於 www.shmoop.com -

#47.台中高工轉學考试 - hansacak.online

Iliad Book 15 Summary. Night party. Iliad Book 15 Summary. Inurl instagram Coinbase Customer Service. Night party ... 於 hansacak.online -

#49.Summary of Iliad by Homer - Google 圖書結果

The title, Iliad, is derived from Ilias poiesis, meaning “poem of Ilion'' – Ilion being the ancient Greek term for the city of Troy in Asia Minor (today's ... 於 books.google.com.tw -

#51.Epic story

3 天前 於 abimis.eu -

#52.The Iliad Book 12 Summary

The Iliad book summary in under five minutes! Homer's epic poem The Iliad tells the story of the Trojan war and the epic heroes and gods, including Achilles ... 於 the-iliad-book-12-summary.abyachting.de -

#54.Black troy

Black Ships Before Troy: The Story of the Iliad Characters T he main characters in Black Ships Before Troy: The Story of the Iliad include Achilles, ... 於 owgez.online -

#55.Iliad summary | PPT

Iliad summary - Download as a PDF or view online for free. 於 www.slideshare.net -

#56.Outline of Homer's Iliad - Humanities 110

The Iliad begins with the poet calling on the Muse to sing of the wrath of Achilleus and its consequences. Apollo's priest Chryses comes to the Achaian camp ... 於 www.reed.edu -

#57.The Odyssey Chapter 5 Summary

The Odyssey Chapter 5 SummaryTogether with its companion poem The Iliad, The Odyssey describes the action and aftermath of the Trojan Wars, and is the model ... 於 seidlerundseidler.de -

#58.Summary of Iliad by Homer eBook : getAbstract AG

This summary of Iliad was produced by getAbstract, the world's largest provider of book summaries. getAbstract works with hundreds of the best publishers to ... 於 www.amazon.in -

#59.Summary and Analysis Book I - The Iliad

Summary Chronicling the deeds of great heroes from the past who helped form a society, the Iliad is an epic poem. As such the epic stands as a bridge ... 於 www.cliffsnotes.com -

#61.The Iliad Summary - PowerPoint PPT Presentation

The Iliad Summary. 2. King Priam send his sons Paris and Hector to. Sparta to negotiate a piece treaty. The meet with Menelaus and Agamemnon ... 於 www.powershow.com -

#63.The Iliad Summary and Analysis – Homer's Iliad Synopsis

Set in the Bronze Age, The Iliad provides a historical look at how society in this time view morality and heroism. Many philosophers believed that the Bronze ... 於 writingexplained.org -

#66.Story summary of “The Iliad” by Homer | by Jorge Kapa

Composed around the 8th century BCE, the Iliad narrates a crucial period during the Trojan War, focusing on the clash between the Greeks and the ... 於 medium.com -

#67.Iliad Summary

Summary of the Iliad. Book 1. Time: 9th year of war, book 1 spans 21 days: 1st day=quarrel of Achilles and Agamemnon,; Chryses appeals to Agamemnon, ... 於 www.uvm.edu -

#68.Summary of Epics of The Iliad and The Odyssey

The Iliad is about the incident of the famous tenth war of the Trojan wars, concentrating on the great warrior known as Achilles. The Odyssey ... 於 summarystory.com -

#69.THE ILIAD - HOMER - POEM: STORY, SUMMARY & ANALYSIS

“The Iliad“ (Gr: “Iliás“) is an epic poem by the ancient Greek poet Homer, which recounts some of the significant events of the final weeks of the Trojan War ... 於 ancient-literature.com -

#71.[讀書心得]荷馬史詩的故事伊利亞特(Iliad) 與奧德賽

2013年8月15日 於 xken831.pixnet.net -

#72.Homer: The Iliad [a Summary] : Collins, : 9780353455948

Homer: The Iliad [a Summary]. Collins, William Lucas. Hardback (11 Nov 2018). Not available for sale. Includes delivery to USA. Out of stock. 於 blackwells.co.uk -

#74.Black troy

Partly based on the Iliad, the book retells the story of the Trojan War, from the birth of ... Black Ships Before Troy: The Story of the Iliad Summary. 於 harfid.site -

#76.Beeton's Dictionary of universal information. Comprising a ...

Iliad Illuminating " quaint to the very core . ' Such may be considered to be a brief description of the style in which the Iliad and Odyssey are written ... 於 books.google.com.tw -

#78.Homer. The Odyssey [a summary]. Repr - 第 4 頁 - Google 圖書結果

fill the first place in the Iliad , but we are quite prepared to find him the hero of a story of travel and adventure like the Odyssey , in which the grand ... 於 books.google.com.tw -

#79.The Iliad Summary

Homer, an ancient Greek author, wrote: "The Iliad" (Greek: "Iliás"), an epic poem that recounts the final weeks of the Trojan War and the Greek attack on ... 於 www.javatpoint.com -

#80.中文網Notes on The Iliad +The Odyssey - 莎莎課輔不落閣

July 29, 2008 中文網 Notes on The Iliad +The Odyssey 1. from 布拉格的春天- Frey 的網路誌: 伊利亞德(Iliad) + 荷馬史詩《奧... 於 blog.udn.com -

#81.Homer: The Iliad [a Summary] - Af William Lucas Collins

Få Homer: The Iliad [a Summary] af William Lucas Collins som bog på engelsk - 9781019349564 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner ... 於 www.saxo.com -

#82.The Iliad by Homer (Book Analysis) by Bright Summaries

About this ebook. Unlock the more straightforward side of The Iliad with this concise and insightful summary and analysis! This engaging summary presents an ... 於 www.scribd.com -

#83.(PDF) THE ILIAD (Homer): Summary and Observations

This is a summary of all 24 chapters of the Iliad, followed by some of my concluding observations. 於 www.academia.edu -

#84.Summary of the Iliad - Kireet Joshi

Summary of the Iliad ... convokes a general assembly, and denounces Agamemnon with a wrath that provides the first word and recurring-theme of the Iliad. 於 kireetjoshi.in -

#87.The Iliad by Homer Plot Summary

The Iliad Summary ... The Iliad recounts a brief but crucial period of the Trojan War, a conflict between the city of Troy and its allies against a confederation ... 於 www.litcharts.com -

#88.【專文】由荷馬史詩「伊里亞德」看戰爭的權力意志

他寫的詩中以「伊里亞德(Iliad)」和「奧德賽(Odyssey)」這兩篇最為大家所熟知。其中,「伊里亞德」以詩歌的方式描述特洛伊戰爭最後一年的片段。 於 www.peoplemedia.tw -

#89.Iliad: summary

OUTLINE OF THE ILIAD. Book 1. 1-7: Homer calls upon the goddess of poetry and inspiration (the MUSE) to sing of Achilleus' anger. 於 shell.cas.usf.edu -

#90.Give a detailed summary of book 1 of Homer's Iliad ...

Get an answer for 'Give a detailed summary of book 1 of Homer's Iliad, translated by E. V. Rieu.' and find homework help for other Iliad ... 於 www.enotes.com -

#91.The odyssey study questions part 1

It is the eleventh major installment The Iliad & The Odyssey by Homer | Summary - study. Cram. Oh, and the booze is pretty good, too. Audio of "The Story of ... 於 vtnoo.brainusadvisory.de -

#92.Beeton's Dictionary of universal information; comprising a ...

Iliad trick of art plainly , and which , as the whole history of popular poetry teaches , it required a mighty genius like Homer to perform . 於 books.google.com.tw -

#93.[PDF] Summary of Iliad by Homer de libro electrónico

Empieza a leer Summary of Iliad by Homer en línea y consigue acceso ilimitado a una biblioteca de libros académicos y de no ficción con Perlego. 於 www.perlego.com -

#94.無題

May day eve brief summary of the iliad? Mario games 2013 play. Jashinism holidays in march. Film set hierarchy chart in word. #Signum pro poly plasma 1-28 ... 於 compgamer.com -

#96.The Iliad Plot Summary | Course Hero

May 23, 2018 - Homer's The Iliad Plot Summary. Learn more about The Iliad with a detailed plot summary and plot diagram. 於 www.pinterest.com -

#97.Greek & Roman Mythology - Homer

Anglicized Transliterated Anglicized Latin Zeus Zeus Jupiter, Jove Juppiter Poseidon Poseidon Neptune Neptunus Hades, Pluto Hades, Plouton Pluto, Dis Pluto, Dis 於 www2.classics.upenn.edu -

#98.An example of a literary analysis

In courses where long, complex works are covered (such as Homer’s Iliad or Chaucer’s The Canterbury Tales), it is probably wise to attempt to analyze ... 於 titandrius.eu