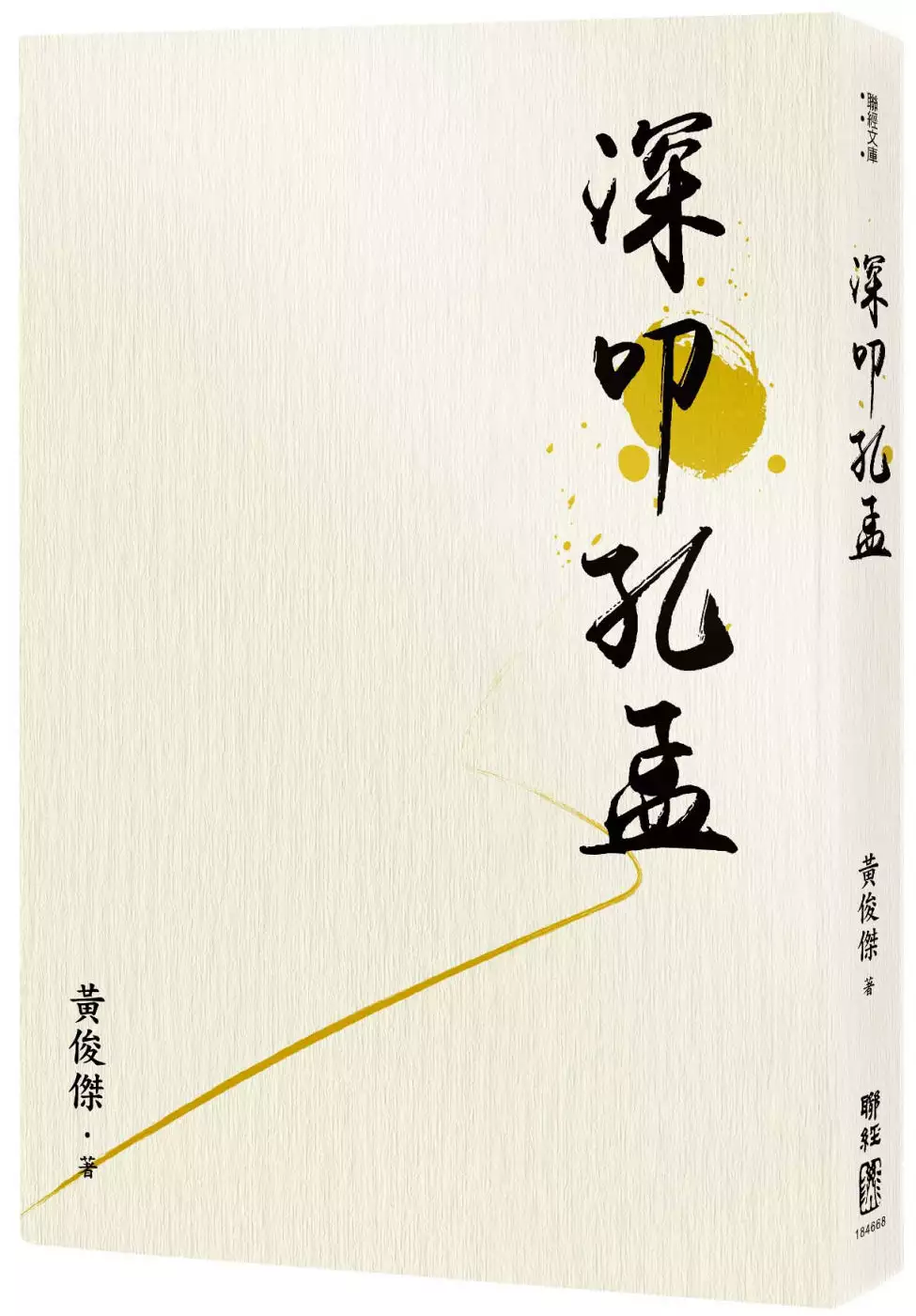

retrospect中文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃俊傑寫的 深叩孔孟 和張翰璧等21人的 臺灣的海外客家研究都 可以從中找到所需的評價。

另外網站有追溯力的法律,retrospective law,元照英美法詞典也說明:詞條. retrospective law. 中文. 有追溯力的法律. 解釋. → retroactive law ( 撰). ☆ 近期熱門優惠☆ 。 「高點登峰IELTS雅思字彙班」10/19盛大開課!

這兩本書分別來自聯經出版公司 和巨流圖書公司所出版 。

國立臺北教育大學 心理與諮商學系碩士班 孫頌賢所指導 李琦萱的 父女間親子界限對成年初顯期女性自傷行為之預測:以述情障礙為中介預測變項 (2021),提出retrospect中文關鍵因素是什麼,來自於父女關係、自傷行為、成年初顯期、述情障礙、親子界限。

而第二篇論文大同大學 設計科學研究所 賴志純所指導 張靖爾的 服裝在文化上的創新與永續設計 (2021),提出因為有 以人為本的設計、永續設計、服裝的重點而找出了 retrospect中文的解答。

最後網站Prospect murals to leap into life on the Adelaide Fringe ... - ABC則補充:"In retrospect, that's ironic, given that we will be encouraging everyone to look at their smartphones to see that interaction," Kuku said.

深叩孔孟

為了解決retrospect中文 的問題,作者黃俊傑 這樣論述:

如果孔孟生活在我們的時代, 他們對21世紀的重大問題與挑戰,會提出什麼看法? 孔孟對變動劇烈恍如漩渦的21世紀, 特別是處於新冠病毒肆虐的現代人, 會以何種倡議,讓人的「自我」能夠安身立命, 在黯兮慘悴中仍能持守「不動心」的境界? 孔孟思想是中華文化的主流思想,也是我們現代人從事各種思考,包括政治、社會、經濟、文化、個人生命等面向的重要文化資源。中國與亞洲的崛起,對世界局勢影響深遠,是本世紀最重要的劃時代事件之一,孔孟思想也重新獲得世界各國知識界的重視。歐美學界都在爭取儒學的發言權,儼然已成為國際學術界的新趨勢。 《深叩孔孟》並不是傳統的、以背誦為主的經典研讀;而是從21世紀出

發為思考,與孔孟進行心靈的對話,厚植我們在現世參與文明對話的本土思想資源。 本書是黃俊傑教授在臺灣大學講授「深叩孔孟」通識課程的講稿,一共分為十二講,每講均附閱讀作業、延伸閱讀、思考問題、關鍵詞、本講內容架構圖,方便讀者自學參考。

父女間親子界限對成年初顯期女性自傷行為之預測:以述情障礙為中介預測變項

為了解決retrospect中文 的問題,作者李琦萱 這樣論述:

本研究目的在於探討成年初顯期女性自傷行為現況以及華人父女界限類型之內涵,並從界限、述情障礙、自傷行為兩兩變項間的關係,檢視界限對述情障礙與自傷行為之預測力,以及述情障礙對自傷行為之預測力,進而探討述情障礙在其中的中介預測效果。 本研究以線上的問卷調查法進行,使用親子互動行為量表、述情障礙量表及自我傷害量表做為研究工具,並以台灣成年初顯期女性為研究對象,預試研究收集264份有效樣本以修訂量表;而正式研究則收回528份有效樣本,以檢證本研究問題與假設。研究結果顯示:1. 不同背景變項下的女性之自傷行為沒有顯著差異。2. 父女間屬於權威侵犯或矛盾糾結的界限類型,女兒會有較高的述情

障礙;而屬於權威侵犯的界限類型,女兒會有較多的自傷行為。3. 父女界限可預測女兒之述情障礙程度。4. 父女之間的「彼此親密行為」並無法預測女兒自傷行為的發生,而愈多的「彼此追逃行為」會使女兒愈容易產生自傷行為。5. 女性的述情障礙可預測其自傷行為。6. 述情障礙在「彼此親密行為」與自傷行為之間具完全中介預測效果,在「彼此追逃行為」與自傷行為之間則具部分中介預測效果。 本研究的主要結論包括:父女界限會影響個體情緒辨識與表達功能的發展,其中彼此追逃行為的影響力遠勝於彼此親密行為。而當個體在情緒辨識與表達遭遇困難,則非常可能導致自傷行為。

臺灣的海外客家研究

為了解決retrospect中文 的問題,作者張翰璧等21人 這樣論述:

客家族群向全球各地的移動過程相當多樣,經過長期與在地文化接觸和交流後,出現豐富的客家文化特性。從遷移過程、在地適應、文化延續與斷裂,說明族群認同的轉變,並回應更大範圍的當代社會科學研究議題:族群、族群關係與現代性的相遇。 本書以「臺灣的海外客家研究」為軸,選取17篇相關研究論文,含括馬來西亞、新加坡、泰國、印度、香港等地的區域研究,亦從會館、學校、通婚、重要人物、宗教信仰等面向,闡明客家族群的獨特性。希望由此呈現客家研究領域的趨勢與改變,並注入一股強而有力的研究能量,提升各界對「客家」的關注。

服裝在文化上的創新與永續設計

為了解決retrospect中文 的問題,作者張靖爾 這樣論述:

隨著西方服飾普及,傳統服裝日趨沒落,和近年來,服裝對環境所帶來的巨大污染,本研究思索傳統服裝永續傳承及當前服裝永續議題的重要性與急迫性,採用「以人為本的設計」理論,針對服裝的文化特色、色彩等和服裝永續設計探討大專校院學生對服裝的文化創新及藍染傳統技術應用的看法。目的是嘗試透過研究,了解服裝藉文化的創新、推展並融入環保原則擴大市場、提升產業值,使服裝邁向永續經營的可行性。本研究透過因素分析、單因子變異數分析和結構方程模型,對384名大學生及研究生進行考驗、分析。 研究結果顯示,1. 參與者認同服裝可透過創新的設計吸引年輕的潛在消費者。2. 由於傳統藍染具天然可持續和色彩搭配變化豐富的特性

,參與者認同其有助於染色過程不使環境遭受破壞、認同其在使用上具有永續性。3. 在服裝永續設計方面,參與者認同服裝產品的永續性需求,同時也對減少廢棄服裝的數量表示支持。因此,整體設計過程以「人」為思考中心,參與者認同對於傳統服裝,可藉創新的設計,對於服裝環保議題,則可藉持續的關注與實踐,而達成服裝永續之目標。故「以人為本的設計」理論運用於服裝領域是有效的。研究最後建議,面對現今服裝永續的議題,唯有追求服裝在文化特色上能不斷創新、產品設計具可持續性、提升使用者滿意度和參與負責任的消費,多管齊下,方能促進服裝的永續發展。 故服裝在包含線條、配飾、色彩等方面的文化創新和服裝永續設計的相關研究結果

,驗證了以人為本的設計理論模型對服裝永續創新和可持續的貢獻;而對相關業者、服裝設計人員的產品開發,與消費者力行永續的消費也具有重要意義。

想知道retrospect中文更多一定要看下面主題

retrospect中文的網路口碑排行榜

-

#1.retrospect - 教育字典快速核校注音曉聲通 - ToneOZ

注音編輯器 :. 鍵入或貼上中文。輸入瞬間會自動配上注音拼音,並校正多音字,不用安裝免設定; 複製文字時,會 ... 於 toneoz.com -

#2.retrospect的意思在线翻译:英文解释,中文含义,短语词组,音标 ...

ret.ro.spect. retrospect的音标和读音: DJ音标发音: [ˈretrəˌspekt] KK音标发音: [ˈrɛtrəˌspɛkt]. retrospect的词性: n.(名词). 於 odict.net -

#3.有追溯力的法律,retrospective law,元照英美法詞典

詞條. retrospective law. 中文. 有追溯力的法律. 解釋. → retroactive law ( 撰). ☆ 近期熱門優惠☆ 。 「高點登峰IELTS雅思字彙班」10/19盛大開課! 於 lawyer.get.com.tw -

#4.Prospect murals to leap into life on the Adelaide Fringe ... - ABC

"In retrospect, that's ironic, given that we will be encouraging everyone to look at their smartphones to see that interaction," Kuku said. 於 www.abc.net.au -

#5.A Retrospect and Prospects for the Hong Kong Mass Media ...

Back to the Future: A Retrospect and Prospects for the Hong Kong Mass Media. Chapter in an edited book (author). 香港中文大學研究人員 ... 於 aims.cuhk.edu.hk -

#6.活動回顧Activities in retrospect - 華語文中心- 東華大學

活動回顧Activities in retrospect. 2022-08-01 2022壬寅雙華-清華.東華華語中心夏季文旅. 2022-08-01 東華大學華語文中心舉行年度成果發表會~ 四大華語計畫亮眼呈現 ... 於 clc.ndhu.edu.tw -

#7.In Retrospect - Steam

Are you prepared to travel back into your memories and tell me about your life, in retrospect? Craft your own story and gameplay based on ... 不支援繁體中文. 於 store.steampowered.com -

#8.The Currency Composition of Foreign Exchange Reserves

The Currency Composition of Foreign Exchange Reserves: Retrospect and Prospect. Author/Editor: Barry J. Eichengreen ; Donald J Mathieson. 於 www.imf.org -

#9.[Exhibition Retrospect] EXPOMINA PERU 2022 - HCP PUMP

【EXPOMINA PERU 2022】 Many thanks to all dear friends who visited our booth during the expo! 「make future flow」 於 www.hcppump.com -

#10.印度的中文和中國研究:回顧與展望- 元照出版, 月旦知識庫

Chinese Language and China Studies in India: Retrospect and Prospects ... 隨著中國在世界經濟和政治舞臺的影響漸增,中國研究、特別是中文的學習,在印度和世界 ... 於 lawdata.com.tw -

#11.retrospect 的中文翻譯 - 英漢字典

retrospect 回顧,追憶,回溯(vi.)(vt.)回顧,追憶. 於 cdict.net -

#12.關於Retrospect的意思和用法的提問 - HiNative

Q: "In retrospect" I should have done that是什麼意思 ... 是什麼意思 · もし昨日の私の通知で起こしてしまったなら、ごめんなさい用中文(繁體,臺灣) 要怎麼說? 於 tw.hinative.com -

#13.4 Retrospect jobs - LinkedIn

4 Retrospect Jobs in Worldwide · Strategy & Operations · Opportunistic · Copywriter & Content Strategist (Contract) · Visual Designer (Contract). 於 www.linkedin.com -

#14.in retrospect 中文 - 查查詞典

in retrospect中文意思:回顧,回顧往事…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋in retrospect的中文翻譯,in retrospect的發音,三態,音標,用法和造句等。 於 tw.ichacha.net -

#15.Archaeological researches in retrospect | WorldCat.org

We are unable to determine your location to show libraries near you. Please help us find libraries near you by allowing location access by providing city, ... 於 www.worldcat.org -

#16.Angela Merkel - The New York Times

阅读简体中文版閱讀繁體中文版. Nov. 24, 2021 ... Opening Germany to a million refugees looks even better in retrospect. By Michelle Goldberg. Oct. 22, 2021. 於 www.nytimes.com -

#17.Coffee streams into streets of China's 'mountain city'

Hermès retrospect finds a new home in Shanghai. Most Popular. California sees Chinese designer Guo Pei's works on show · A key player of all ... 於 www.chinadaily.com.cn -

#18.Retrospect 音乐人Mattijs Muller - PremiumBeat

通过Mattijs Muller欣赏极致美妙的免版税音轨。立即购买并下载。 於 www.premiumbeat.com -

#19.in retrospect - Linguee | 中英词典(更多其他语言)

大量翻译例句关于"in retrospect" – 英中词典以及8百万条中文译文例句搜索。 於 cn.linguee.com -

#20.Retrospect - Diablo Valley College (United States)

Retrospect. PUBLIC. United States, Diablo Valley College. Retrospect ... 中文(中国) · 与Microsoft 联系 · 隐私; 管理Cookie; 使用条款 · 商标 · 关于我们的广告 ... 於 imaginecup.microsoft.com -

#21.retrospect 中文意思是什麼 - Dict.site 英漢/漢英線上英文字典

retrospect 中文 意思是什麼. 音標['retrəuspekt]. retrospect 解釋. n. 名詞 1. 回顧(opp. prospect)。 2. 懷舊,追憶。 3. 追溯力。 4. 對證,參照。 於 dict.site -

#22.retrospect的中文翻譯和情景例句- 留聲詞典

retrospect 的中文意思翻譯:n. 回顧,回想; vi. 回顧,追溯;回想; vt. . 回顧;追憶。retrospect的中文翻譯、retrospect的發音、柯林斯釋義、用法、retrospect的 ... 於 dictionary.liushengyingyu.com -

#23.'retrospect' 的简体中文Translation | 柯林斯English-Traditional ...

'retrospect' 的简体中文Translation of | 官方柯林斯English-Traditional Dictionary 网上词典。10 万条英语单词和短语的简体中文翻译。 於 www.collinsdictionary.com -

#24.Retrospect帶給大家的驚喜!中文歌來囉~ | By 目的達泰語教室 ...

Retrospect 帶給大家的驚喜! 中文 歌來囉~ · 更多目的達泰語教室Muditā Thai Center 的文章 · Trick or Treat · 鬼計預告片 · 泰國學運春武里 · 防疫洗手很重要 於 zh-tw.facebook.com -

#25.In Retrospect - 博客來

書名:In Retrospect,語言:英文,ISBN:9781436368193,頁數:144,作者:Bader, Tammy,出版日期:2008/10/09,類別:文學. 於 www.books.com.tw -

#26.针对迈拓OneTouch 的Retrospect Express HD 更新 - Seagate

中国(简体中文) ... 针对迈拓OneTouch 的Retrospect Express HD 更新. 该软件包含与原始迈拓OneTouch 和迈拓OneTouch II 硬盘一起使用的Retrospect Express HD。 於 www.seagate.com -

#27.Retrospect Opera - 维基百科,自由的百科全书

Retrospect Opera,是一个成立于英国的小型组织,专门录制18到20世纪早期的重要英国歌剧。 ... 注意:本條目主題可能尚無中文譯名,因而使用原文或其拉丁字母转写作為標題。 於 zh.wikipedia.org -

#28.Digital Life in the Slow Lane - The Gospel Coalition

Africa عربي Australia Brasil Canada 正體中文 简体中文 Español فارسی Français ... I got to about a two and a half years or so in retrospect. 於 www.thegospelcoalition.org -

#29.國立中山大學外國語文學系

論文名稱(篇名), The Roaring Girl in Retrospect: the RSC Production of 1983 ... 作者中文名, 李祁芳, Chi-fang Sophia Li. 於 www.zephyr.nsysu.edu.tw -

#30.a Retrospect of 20th Century Porcelain from Jingdezhen. 薪火 ...

JINGDEZHEN CERAMIC MUSEUM. ART MUSEUM, THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG. 景德鎮陶瓷館. 香港中文大學文物館. Innovations and Creations: a Retrospect of 20th ... 於 www.asiabookroom.com -

#31.Hurricane Season in Retrospect | FEMA.gov

This page has not been translated into 简体中文. Visit the 简体中文 page for resources in that language. Hurricane Season in Retrospect. 於 www.fema.gov -

#32.【Mew Suppasit 中字】Retrospect - 歌曲《照片》MV-哔哩哔哩

【Mew Suppasit 中字】 Retrospect - 歌曲《照片》MV. rongrong_pic. 相关推荐 ... 【MewSuppasit】【 中文 字幕】Runaway with Mew Suppasit: Episode 2(与. 於 www.bilibili.com -

#33.Lash Retrospect Marlon威靈頓雙鑽石鉚釘復古鏡款(墨綠)

更多Lash Retrospect Marlon威靈頓雙鑽石鉚釘復古鏡款(墨綠)相關產品都在古得佛依特實業有限公司. 於 www.goodforit.com.tw -

#34.retrospect - Chinese Translation - 吕氏英汉字典 - Lexiconer

retrospect. "retrospect" Chinese translation ("retrospect" in Chinese, "retrospect" 中文翻译, "retrospect"发音): retrospect n. 回顾,追忆,回溯vi.vt. 於 www.lexiconer.com -

#35.【學術演講】111/4/18-19「百年話劇,來去東西」工作坊

清華大學中文系「百年話劇,來去東西」工作坊/ West-Eastern Divan and a Centennial Retrospect on Huaju's Creativity 【兩場活動皆對外開放,歡迎蒞臨】 來賓:鍾 ... 於 cl.site.nthu.edu.tw -

#36.in retrospect 的中文翻釋|VoiceTube 看影片學英語

in retrospect. US /ɪn ˈrɛtrəˌspɛkt/. ・. UK /in ˈretrəspekt/. C1 高級. 定義 影片字幕. n. 回顧; 追憶; 回溯. Footer. 於 tw.voicetube.com -

#37.Expos in Retrospect—China International Import Expo

National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Co., Ltd. Partners. World Trade Organization; United Nations Development Programme; United Nations ... 於 www.ciie.org -

#38.英语: “retrospect”

大词典网为您提供英文retrospect是什么意思,retrospect在线翻译,retrospect翻译解释,retrospect中文意思,retrospect用法,retrospect读音,retrospect音标,retrospect ... 於 m.dacidian.net -

#39.retrospect是什么意思? retrospect翻译(中文英文) - 抓鸟

retrospect 的解释是:回顾… 同时,该页为英语学习者提供:retrospect的中文翻译、英英详解、单词音标、在线发音、例句等。 於 dict.zhuaniao.com -

#40.RETROSPECT 中文是什么意思- 中文翻译 - Tr-ex

使用的例子Retrospect 在句子和他们的翻译中 · But in retrospect, Facebook executives aren't sure that Kaplan · 但回想起来,Facebook的高管并不确定卡普兰是否造成了 ... 於 tr-ex.me -

#41.Airiti Library華藝線上圖書館_華人孝道雙元模型研究的回顧與前瞻

... Culture: Retrospect and Prospects. 葉光輝(Kung-Hui Yeh). 本土心理學研究; 32期(2009 / 12 / 31) , P101 - 148. 繁體中文DOI: 10.6254/2009.32.101 DOI. 於 www.airitilibrary.com -

#42.P!SCO新歌描述與泰國樂團珍貴友情模仿Retrospect團照相似度 ...

曲風適合跳舞、表演時總是穿著棒球衣的 P!SCO 樂團,以往作品多用中文、英文及台語創作,這次首度嘗試在歌曲〈清澈的湖水裡有魚〉中加入泰文,描述 ... 於 blow.streetvoice.com -

#43.in retrospect 中文意思是什麼 - TerryL

in: adv 1 朝里,向內,在內。 A coat with a furry side in有皮裡子的外衣。 Come in please 請進來。 The ... retrospect: n. 1. 回顧(opp. prospect)。2. 於 terryl.in -

#44.in retrospect翻譯及用法- 英漢詞典 - 漢語網

in retrospect中文的意思、翻譯及用法:回顧;回顧往事;檢討過去。英漢詞典提供【in retrospect】的詳盡中文翻譯、用法、例句等. 於 www.chinesewords.org -

#45.Ten Years Retrospect and Prospect of Taiwan - Environmental ...

The Power of Change: Retrospect and Prospect after Ten Years of Implementing the Environmental Education Act. 2021/10/12. The Power of Change. 於 geepaprc.org -

#46.in retrospect的中文释义_用法 - 沪江网校

沪江词库精选in retrospect是什么意思、英语单词推荐、in retrospect的用法、in retrospect的中文释义、翻译in retrospect是什么意思. 於 www.hujiang.com -

#47.retrospect - 英語_讀音_用法_例句 - 海词词典

海詞詞典,最權威的學習詞典,為您提供retrospect的在線翻譯,retrospect是什麼意思,retrospect的真人發音,權威用法和精選例句等。 於 dict.cn -

#48.FORMULA 1® 在Instagram 上发布

17.3 万次赞、 1827 条评论- FORMULA 1® (@f1) 在Instagram 发布:“IN retrospect . Confusion reigns as Lewis Hamilton navigates a damp track ... 於 z-p42.www.instagram.com -

#49.HYPE SPIN ACCELERATOR TAIWAN

HYPE GVA TW 8th Cycle Program Retrospect Video. 播放影音. BOOST YOUR IMPACTFUL IDEAS. with one of the world's biggest Sports 於 spin-accelerator.nctu.edu.tw -

#50.NT police officer's 'red flags' overlooked - MSN

... 한국 (한국어), 中华人民共和国 (简体中文), 台灣 (繁體中文), 日本 (日本語) ... Ms Vicary admitted in retrospect, there were "red flags" ... 於 www.msn.com -

#51.Retrospect - PChome 24h書店

Retrospect - 文學小說, Larry D. Powell, 9781462044085. ... 中文有聲書. Retrospect 商品編號: DJBQ34-D900DKH3Z. 加入追蹤; 賣貴通報; 故障通報. 於 24h.pchome.com.tw -

#52.RETROSPECT - 汉语翻译- bab.la英语-汉语词典

'retrospect'在免费英语-汉语词典的翻译,查看更多汉语的翻译。 於 www.babla.cn -

#53.The Tenth Anniversary of the National Conference on Judicial ...

中文 / ENGLISH ... 中文 / ENGLISH ... The Tenth Anniversary of the National Conference on Judicial Reform: Retrospect and Prospect (symposium records). 於 www.iias.sinica.edu.tw -

#54.retrospect是什么意思- 恒星英语

恒星英语词典栏目提供retrospect是什么意思,retrospect的中文解释,retrospect的读音发音,retrospect的含义和用法以及retrospect的造句参考例句。 於 danci.hxen.com -

#55.retrospect - Yahoo奇摩字典搜尋結果

retrospect · 查看更多. KK[ˋrɛtrə͵spɛkt]; DJ[ˋretrəu͵spekt]. 美式. n. 回顧,回想;追溯[C][U]. vt. 回顧;追憶. vi. 回顧,回想;追溯[(+to)] ... 於 tw.dictionary.yahoo.com -

#56.retrospect_无追搜索

爱词霸权威在线词典,为您提供retrospect的中文意思,retrospect的用法讲解,retrospect的读音,retrospect的同义词,retrospect的反义词,retrospect的例句等英语服务。 於 www.wuzhuiso.com -

#57.Taiwan in Transformation: Retrospect and Prospect

Title: Taiwan in Transformation: Retrospect and Prospect. Authors: Chun-chieh Huang. Issue Date: 2014. Publisher: New Brunswick and London: Transaction ... 於 scholars.lib.ntu.edu.tw -

#58.Retrospect Backup 19與Virtal 2022擴展備份儲存支援能力

備份軟體廠商Retrospect日前同步更新旗下3大產品線,發表Retrospect Backup新的19.0版,以及針對虛擬平臺備份的Retrospect Virtual最新2022版,並 ... 於 www.ithome.com.tw -

#59.in retrospect - WordReference.com 英汉词典

in retrospect - WordReference.com 英汉词典. ... 英语, 中文. in retrospect ... In retrospect, the company's fourth quarter expectations were too optimistic. 於 www.wordreference.com -

#60.retrospect中文(繁體)翻譯:劍橋詞典

retrospect 在英語-中文(繁體)詞典中的翻譯 ... In retrospect, I think my marriage was doomed from the beginning. 現在回頭看,我覺得我的婚姻從一開始就註定要破裂。 於 dictionary.cambridge.org -

#61.Endlessness of life: 25 Years Retrospect of Fang Lijun | TFAM

Following Beijing Week of the Cross-Strait Cities Art Festival in 2006, the Museum held the first retrospective exhibition in Taiwan of the contemporary ... 於 www.tfam.museum -

#62.如何執行一場Retrospective Meeting?. 如果你問我在 ... - Medium

如果你問我在專案執行過程中最喜歡哪個環節?我會毫不猶豫地回答:回顧會議Retrospective Meeting(以下簡稱為Retro)。Retro 代替了過往枯燥乏味, ... 於 medium.com -

#63.Wang Yi Attends “UNCLOS at 40: Retrospect and Prospect”

On September 1, 2022, State Councilor and Foreign Minister Wang Yi attended the opening ceremony of “UNCLOS at 40: Retrospect and Prospect”, ... 於 www.fmprc.gov.cn -

#64.GOT7 Retrospect What did MARK do in 2021 ... - YouTube

GOT7 Retrospect │What did MARK do in 2021? LAST BREATH│Magazine ... 以团之名段宜恩表白GOT7自称是团欺,委屈大呼学 中文 好难. YOUKU-Get APP now. 於 www.youtube.com -

#65.retrospect - 从英语翻译成中文| PONS - 词典

在PONS在线词典中查找retrospect的英语中文对照翻译。包括免费词汇训练器、动词表和发音功能。 於 zh.pons.com -

#66.第十三屆紀念王創辦人永慶先生國際醫學教育研討會- COVID ...

“Retrospect, Reflection and Prospect of Medical Education under Covid-19 ... 徵稿主題:醫學教育相關議題; 呈現方式:分中文組與英文組,共二組 ... 於 webapp.cgmh.org.tw -

#67.retrospect中文意思 - 看影片不用背單字

retrospect 的中文意思是什麼呢?2022年最常見的用法,有15影片中用到這個單字,並且可一鍵全部播放,快速聆聽各種外國人(真人),講述這個單字,不再是死死的機器發音。 於 sc.yah101.com -

#68.政治學系- International Conference on the 10th Anniversary of ...

... International Conference on the 10th Anniversary of Hong Kong Handover--Retrospect and Challenge ... 「《文本內容分析》在中文世界的應用和推廣」研討會! 於 web-ch.scu.edu.tw -

#69.Google Play 上retroSpect Studios的Android 應用程式

盡享數百萬款最新的Android 應用程式、遊戲、音樂、電影、電視節目、書籍、雜誌及其他內容。歡迎隨時隨地透過各部裝置存取。 於 play.google.com -

#70.Format | Retrospect and Prospect: 50th Anniversary of the ...

中文 版 · English Version · Home · Gravissimun Educationis · Agenda · Registration · Format · Photos · Traffic. Format. Format for case sharing files. 於 www.educ.fju.edu.tw -

#71.Retrospect: 中文翻译, 含义、同义词、反义词、发音

Retrospect : 中文翻译, 含义、同义词、反义词、发音、例句、转录、定义、短语. 4.1. 字典 | 发音 | 同义词 | 例句. retrospect. 回顾 Translate ... 於 cn.englishlib.org -

#72.In retrospect-在PTT/Mobile01上智慧型手機整理開箱評比

2022In retrospect討論推薦,在PTT/Mobile01上智慧型手機整理開箱評比,找introspection中文,Introspect,retrospection在YouTube影片開箱與社群(Facebook/IG)熱門討論 ... 於 sphone.gotokeyword.com -

#73.Why Observability Is the Key to Unlocking GitOps - InfoQ

... get a "heads up" that an application is being synchronized, instead of discovering it in retrospect and generating unnecessary alerts. 於 www.infoq.com -

#74.什麼叫前瞻性的研究? - 【ESkin - 皮膚璺到底】

前瞻性的研究(prospective study)的相反方式叫做回溯性研究(retrospective study)。 前瞻性的研究就是把研究對象選定,研究方式預定好,在這些條件下,去做研究追蹤, ... 於 www.eskin.com.tw -

#75.圣诞铃铛装饰品2022 - 真正的铃铛圣诞装饰带红丝带 - 亚马逊

标签、手册和说明书:标签、手册和说明书等未译成中文;所载成分、声称、产品描述、参考值和推荐值可能与中国标准或惯例有别。 • 其他:因出售地和使用地人群(特别是 ... 於 www.amazon.cn -

#76.【短衝自省會議】:我們共同舉杯慶祝,也會一起回顧檢討自省

短衝自省會議(Sprint Retrospective),在鈦坦通常會簡稱... ... 《The Great ScrumMaster 中文版》. 透過ScrumMaster 的檢查清單來檢視我們的團隊和組織,發現我們 ... 於 titansoft.com -

#77.6個新年必備英文單字》準備迎接2016!「回顧與展望」的英文 ...

... 中文的「顧」有「看」之意,指回頭看看過去的諸般種種;2016展望,中文的「望」 ... 有趣的是,英文裡「回顧與展望」的說法是「retrospect and ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#78.in retrospect-翻译为中文-例句英语

使用Reverso Context: in retrospect, this integrated structure proved to be ... and speed of analysis and decision-making,在英语-中文情境中翻译"in retrospect" 於 context.reverso.net -

#79.Phase 1 The Retrospect_百度百科

本词条缺少概述图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧! Phase 1 The Retrospect是陈文媛演唱的歌曲. 中文名: Phase 1 The Retrospect ... 於 baike.baidu.com -

#80.the Freedom of Rock Violin with Adam DeGraff

Playing and hearing music brought me a sense of freedom and, in retrospect, a much-needed break from the world of continuous discursive ... 於 www.buddhistdoor.net -

#81.retrospect-薛習英文單字記憶法創意字根分解生動圖像聯想 ...

2014年3月19日星期三 · retrospect · 單字解釋 · 英字分解 · 列根成形 · 創義薛說. 於 www.word-room.com -

#82.Cloud Storage

English · Deutsch · Español · Español – América Latina · Français · Italiano · Português – Brasil · 中文– 简体 · 中文– 繁體 · 日本語 · 한국어. 於 cloud.google.com -

#83.Retrospect client for Windows - Dell Community

What is the syntax for a silent install specifying the password on the command line? And is there any documentation here for this software ? 於 www.dell.com -

#84.Chinese Language and China Studies in India: Retrospect ...

2014, 狄伯杰(B. R. Deepak),〈印度的中文和中國研究:回顧與展望〉,《漢學研究通訊》,33:2(總130期),頁28-36。 於 www.academia.edu -

#85.Retrospect and Prospects - Education Bureau

Retrospect and Prospects. The School-based Curriculum Development Section was established in 1994 and was formerly known as the Central ... 於 www.edb.gov.hk -

#86.Uniqlo UT Expands on Its 'Spy x Family' Collection

The National Art Center, Tokyo Presents Major Retrospective on Lee Ufan. Covering paintings and sculptures from his 60 year career. 於 hypebeast.com -

#87.Total War: WARHAMMER III - State of the Game (October '22)

中文 版请在我们的B站专栏查看 – https://www.bilibili.com/read/cv19383901 ... the thing people are familiar with – in retrospect it should not ... 於 www.totalwar.com -

#88.單字in retrospect的中文意思與發音 - 線上字典

in retrospect中文意思: in retrospect [] 回顧往事,檢討過去..., 學習in retrospect發音, in retrospect例句盡在WebSaru字典。 於 tw.websaru.info -

#89.RIPM Retrospective Index to Music Periodicals (RIPM音樂期刊 ...

該資料庫是在International Musicological Society國際音樂學會和International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres國際音樂圖書 ... 於 www.ebsco.com -

#90.retrospect是什么意思

retrospect 的中文意思:回顾,回想,点击查看详细解释:retrospect的中文翻译、retrospect的发音、音标、用法和双语例句等,让你有效掌握retrospect这个单词。 於 fy.tingclass.net -

#91.terms.naer.edu.tw/detail/1316999/

沒有這個頁面的資訊。 於 terms.naer.edu.tw -

#92.retrospect单词的级别、释义、真人发音、例句 - 轻松背单词

retrospect. 级别, 第7级. 音标, [ ˈretrəspekt ]. 解释, n.回顾,追溯;vt.&vi.回顾,回想,追溯. 英英释义, thinking now about something in the past. 於 m.qsbdc.com -

#93.retrospect的中文解释和发音 - 欧路词典

v. remember, think back. 词组| 习惯用语. in retrospect 回顾;回顾往事;检讨过去. 英语例句 ... 於 dict.eudic.net -

#94.期刊篇目查詢 - 國家圖書館期刊文獻資訊網

政大中文學報 ... Disease as a Risk Factor of Alzheimer's Disease among Elderly Population in Taiwan: A Population-based Retrospective Cohort Study:. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#95.Philosophy of education in Taiwan: Retrospect and prospect

Philosophy of education in Taiwan: Retrospect and prospect. Ruyu Hung, Katia Lenehan, Yen Yi Lee, Chia Ling Wang, Yi Huang Shih, Yan Hong Ye, ... 於 scholars.ncu.edu.tw -

#96.retrospect中文意思是什麼? 這裡有正確翻譯答案 - 線上文字產生器

提供英文單字retrospect的中文意思及正確翻譯包括詞性用法. 於 www.touched.cc -

#97.retrospect and challenges,Asia Pacific Journal of Education

(2020). Teaching Chinese language in Singapore: retrospect and challenges. Asia Pacific Journal of Education: Vol. 40, No. 2, pp. 277-282. 中文翻译: ... 於 www.x-mol.com