leopold二手的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李奧帕德.莫札特寫的 神童之父提琴教學之根本探索 和FriedrichNietzsche的 道德的譜系都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自五南 和五南所出版 。

南華大學 文化創意事業管理學系 黃昱凱、賴文儀所指導 魏豐賢的 以層級架構分析法建構元宇宙書店評估模型之初探 (2021),提出leopold二手關鍵因素是什麼,來自於書店、元宇宙、評估、層級架構分析。

而第二篇論文東吳大學 德國文化學系 鄭芳雄、謝志偉所指導 陳冠宇的 史尼茨勒與霍夫曼斯塔爾作品中的孤寂主題——以《第672夜童話》和《遁入黑暗》為例 (2016),提出因為有 孤寂主題、維也納現代派、霍夫曼斯塔爾、史尼茨勒、唯美主義、溝通問題的重點而找出了 leopold二手的解答。

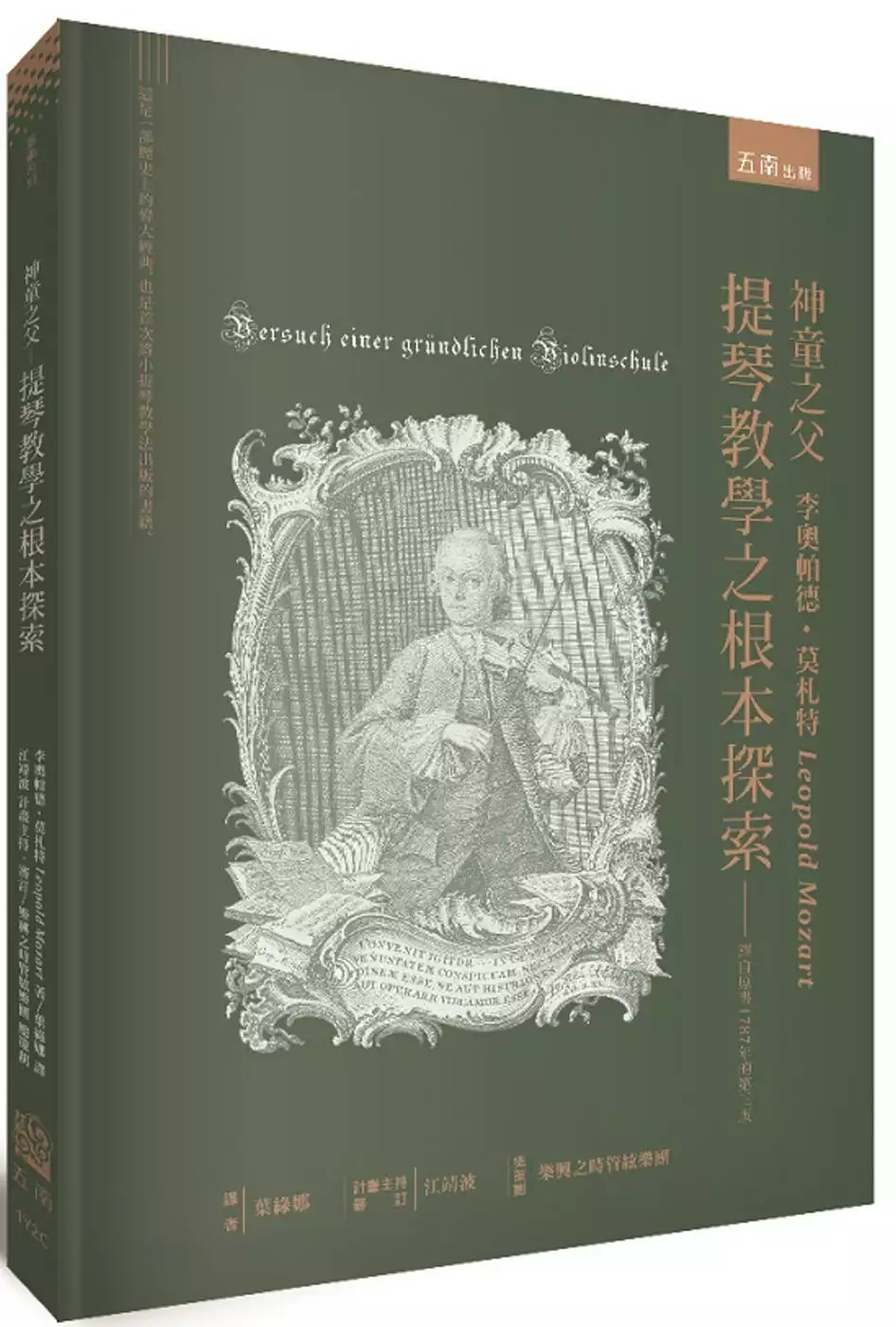

神童之父提琴教學之根本探索

為了解決leopold二手 的問題,作者李奧帕德.莫札特 這樣論述:

這是一部歷史上的偉大經典,也是首次將小提琴教學法出版的書籍。 給正在學習小提琴的您─市面上有各式現代小提琴教本,但您看過18世紀古典時期德奧地區的小提琴教本嗎? 對小提琴有興趣的讀者絕對不能錯過,讓音樂神童莫札特的父親親自教您拉小提琴! 「在學習像小提琴這樣一種如此尋常,且在大部分音樂家中幾乎不可缺的樂器,卻未曾出現任何指引。因為人們究竟還是需要好的啟始基礎,特別是一些好品味之特別用弓方式的規則,早就有所需要了。」─李奧帕德‧莫札特 Leopold Mozart 此譯本是根據1787年李奧帕德‧莫札特在德國家鄉Augsburg出版的第三版《提琴教

學之根本探索》譯出,同時也參考了Editha Knocker在1948年的英譯版。透過作者─莫札特的父親不厭其煩之舉發各種例證,我們得以清晰窺見整個古典時期德奧地區音樂語法、修辭、句法、美學、裝飾奏類型、articulation 樣態、術語使用方式等等涵蓋詮釋依據的所有面向,能夠幫助演奏者在處理17~18 世紀作品時,建立詮釋的知性自信,以及良好的直覺品味,著實隸屬藝術音樂從事者的必讀書單。

以層級架構分析法建構元宇宙書店評估模型之初探

為了解決leopold二手 的問題,作者魏豐賢 這樣論述:

現有競爭對手和新進入者帶來的威脅正迫使企業製定著眼於中長期未來的管理戰略,在增加實體店價值和建立新時代客戶服務風格的需要的同時,最大的挑戰將是實體店與互聯網的融合,以及他們銷售的商品和服務的差異化。本文根據文獻回顧與深度訪談建構書店業者打造元宇宙書店的AHP評估準則,共有三構面,分別是「成本構面」、「資訊構面」,以及「商流構面」等三項。研究結果發現書店業者認為最重要的三項評估準則分別是:「軟體設計」、「讀者體驗」,以及「建造成本」,這個發現可以讓書店業者參考,若未來書店若想要建構元宇宙書店的服務時,如何適度調整內部資源並應用在比較重要的地方,以協助書店業者打造創新的圖書零售體驗。

道德的譜系

為了解決leopold二手 的問題,作者FriedrichNietzsche 這樣論述:

在尼采的所有著作中,《道德的譜系》(1887年)可能是最難懂也最具獨創性。其主旨不在於探問道德的未來,而是探問道德的過去,道德的來源與歷史,即那依然籠罩在黑暗之中,或者至少是向黑暗深處延伸的來源與歷史。有意識地在走譜系研究的傳統路線。書中探討頗具挑釁性的東西,他選擇了歷史學方法,並且將道德的產生歸結於 「好」與「壞」,「高貴」與「普通」或「低賤」之間所反映的社會階層的差異。 本書以KSA版為底本,並採用KSA版據校勘性的注釋及Pütz版的注解。另收錄有Pütz版、KSA版的編者說明,提供另一種參考的面向。

史尼茨勒與霍夫曼斯塔爾作品中的孤寂主題——以《第672夜童話》和《遁入黑暗》為例

為了解決leopold二手 的問題,作者陳冠宇 這樣論述:

本論文主要研究十九世紀末奧地利作家霍夫曼斯塔爾(Hugo von Hofmannsthal)與史尼茨勒(Arthur Schnitzler)作品當中的孤寂主題。首先透過宏觀的歷史考察,解析當時奧匈帝國首都維也納的政治情勢以及兩位作家所面臨的猶太身份認同問題,用以說明當時社會環境如何導致兩位作家的孤寂心態;探討維也納現代派(Wiener Moderne)作為與柏林自由主義分家而崛起的文學現象。再以霍氏短篇小說《第六百七十二夜童話》(Das Märchen der 672. Nacht)及史氏中篇小說《遁入黑暗》(Flucht in die Finsternis)為例,探討故事情節與場景對孤寂感

的營造與主人公心理層面的孤寂。分析角色商人之子(Der Kaufmannssohn)作為愛好藝術之人,孤寂心境的體現與轉變;以及主角羅伯特(Robert),在面對兄長奧托(Otto)時所體現之心理與生理狀態的改變與疏離。