ig封鎖對方還看的到嗎的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦KnowYourself主創們寫的 長大以後就會變好嗎:破解25種心靈困境 和高愛倫的 我微笑,但不一定快樂:微笑下隱藏的其實是不安!一個微笑憂鬱症患者寫給自己的和解之書 (附贈有隻兔子手繪解憂小卡)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站傳訊跟我說我以後都不找你了,刻意的退追蹤甚至 ... - Instagram也說明:14K likes, 163 comments - 樂擎(@luke7459) on Instagram: "如果一個人退了我的追蹤、一個人封鎖了我、一個人不再主動傳訊、一個 ..."

這兩本書分別來自今周刊 和聯經所出版 。

最後網站啦啦隊女神場邊「勾引片」曝光!狂拋2飛吻讓他「真親了」則補充:(圖/翻攝謝凱蒂IG)謝凱蒂在IG寫下:「有個弟弟舉著毛巾開心跑向我,瘋狂叫我的名字;休息時還主動坐到我旁邊的椅子;不但跟我說最愛的女孩是我, ...

長大以後就會變好嗎:破解25種心靈困境

為了解決ig封鎖對方還看的到嗎 的問題,作者KnowYourself主創們 這樣論述:

說中千萬讀者心事,療癒焦慮時代的躁動不安 小時候,常常會想長大就好了, 但長大之後,才發現什麼都沒有變好, 大學考完了,還有各式各樣的人生大考; 找到了工作,馬上就會出現新的考驗; 看似長大的我們,依然要面對各式各樣的煩惱: 還不知道自己是誰,卻要做出人生選擇; 沒有安全感,總覺得他不愛我; 更可怕的是,似乎沒有人可以再指引方向了, 一切都要自己做決定。 許多人寄希望於時間治癒一切, 事實上,生命中的迷惘、不安、孤獨和痛苦, 並不會隨著時間自然消逝。心理學是你可以借助的工具, 讓你跳脫眼前的困境,審視自己的內心,帶著覺察,清醒地做出決定,

選擇屬於自己的生活方式。 在一次次犯錯和修正中,學會做一個溫暖而不失底線的大人。 「Take your time and be patient. Life itself will eventually answer all those questions it once raised for you.」 (慢慢來,不要急,生活出了難題,可也終有一天會給出答案。) 【致無法拒絕長大的你】 停止喜歡不喜歡你的人──不要習慣任何會讓你感到痛苦的東西,無論是一個人,還是一種關係。相信我,你不是喜歡痛苦,你只是習慣了痛苦。 放不下過去怎麼辦──記得過去是讓你變得溫柔

的理由,而不是束縛你前行的牢籠。 快樂不是唯一的目標──悲傷讓我們在困境中有所收穫,讓我們可以好好處理問題、走出悲傷。事實上,壓抑悲傷才會讓人更加走不出來,當人生遭遇低潮時,悲傷是一座為了回到快樂基準線所必經的橋梁。 不做被動的承受者──我們不是,或者至少不單是被動地承受著命運,等待著它降臨在我們身上,我們還是自身命運的締造者。 本書特色 ◆成年≠長大,生活的難題,不會因為年齡增長而自然消失。 ◆親密關係、情緒管理、自我成長……長大到成熟的過程裡,有太多問題需要答案。 ◆破解每個人都可能經歷的25種心靈困境,一起關注內心,擁抱當下的變化,擁有追求自由和幸福的能力。

名人推薦 SKimmy 你的網路閨蜜/知名YouTuber yoyo/作家 海苔熊/心理學作家 發瘋心理師.鄧善庭/IG人氣諮商心理師 蘇予昕/諮商心理師、作家 一致推薦 「曾經以為『長大』就是被迫面對一系列無以名狀的挫折。有些人選擇面對;有些人選擇逃避;有些人嘗試找出挫折背後的脈絡和原因;有些人找不到重新開始的勇氣。往往我們的『學識』與『肉體』長大了,『心理』卻還留在惶惑不安的青少年時期。這是一本教你陪伴自己的內心『好好長大』的書,用更有邏輯、更清楚的方式看待愛,經營愛及失去愛,管理人生錯綜複雜的情緒與壓力。我們不是彼得潘,怎樣長大,人生才會越來越好呢?就

讓本書來幫你解惑吧!」──知名YouTuber/SKimmy 你的網路閨蜜 「成長是你人生道路必經的過程,面對、接受、戰勝,也許那些困擾你的,這本書會給你解答。」──作家/yoyo 「這本書的作者們,是我一直以來追蹤的作者群,總是淺顯易懂的方式,精闢且引經據典地分享心理學知識,我相信你在裡面也可以找到屬於你的共鳴。」──心理學作家/海苔熊 「成年不等於長大,如果你也對自己的『長大』感到茫然,甚至不知所措,這本書將帶著你學會『愛』、學會『長大』!」──發瘋心理師.鄧善庭 「生活的難題,不會因為成年而自然消失,本書精闢分析各方研究,並提供實際的方法,幫助你的心靈跟上年齡的腳

步。」──諮商心理師/蘇予昕 作者簡介 KnowYourself主創們 成立於2016年4月,目前有近1,000萬用戶。 KnowYourself相信,幸福是每個人都可以習得的技能,而我們的使命,就是讓每個人擁有幸福的能力。擁有最全面、最專業的心理學內容體系,聚焦於「原生家庭」「情緒管理」「自我發展」「親密關係」「人際關係」「生涯規畫」。 關注大眾心理健康的預防、提升與早期介入,提供專業線上文章、心理測驗、呼吸冥想、泛心理社區app,努力宣導以身心健康取代身體健康的新健康觀,致力於讓自我探索,成為流行的生活方式。 各界推薦 序:十八至二十五

歲: 也許是一生中最困難的時候 Chpater1我們都得學會好好愛 愛情的到來和消失,能被自我管理嗎? 愛是感覺,還是選擇 想在你面前做真實的我,也想為你變成更好的我 如何在愛中平衡真實和成長 你們的戀情有多認真 如何科學地在關係中互給承諾 他是真的不愛你,還是不懂怎麼表達愛 表達愛的五種方式,你做到了幾種 我都這麼生氣了,你就不能說句話嗎? 親密關係中的溝通僵局 我就是不喜歡依賴別人 依賴無能:他們為什麼在情感中如此疏離 為什麼無法擁有一段穩定的親密關係 什麼是缺乏主動控制力 他曾經很愛我,為什麼在一起之後百般挑剔 你可能愛上了一個最愛自己的人 你不是喜歡痛苦,你只是習慣了

痛苦 如何停止喜歡不喜歡你的人 一段感情有可能徹底改變我們嗎?是的 依戀損傷:親密關係中的心理創傷 出軌後,多數人選擇了不分開 如何修復出軌後的關係 你還在想前任嗎? 什麼樣的復合會成功 Chapter 2你也在假裝自己是情緒穩定的大人嗎 不被情緒控制,從捕捉它們開始 你識別情緒的能力怎麼樣 停止煎熬的方法,是不再對抗 如何跳出心的困境 「我要快樂」不應該是你唯一的目標 如何處理生活中的負面情緒 壓力過大的十種表現,是不是也說中了你 如何科學地應對壓力 我為我的存在感到深深的羞恥 什麼是人類最負面的情緒 後來遇到許多人,可我都覺得不如你 放不下過去怎麼辦 憂鬱的人比較更能看

清現實 快樂需要一些自我欺騙 Chapter 3 無法逃避長大的我們 原生家庭不是決定你的唯一因素 每個人都有天生的精神胚胎 還不了解自己,卻已經要做出人生的選擇 了解自己的四種狀態,你是哪種? 了解你為何沒有足夠的安全感 淺談客體恆常性 為了逃避可能的失敗,我選擇主動原地躺下 你是一個不敢努力的人嗎? 一言不合就封鎖 越著急離開的人,越放不下過去 是他們不願意改變,還是你自己不願意改變 如何不做被動的承受者 前言 十八至二十五歲──也許是一生中最困難的時候 轉大人的陣痛─充滿不確定的必經之路 我媽媽在我這個年紀時,已經訂婚了。他們那輩人,在這個年紀,對於自

己的人生要做些什麼至少已經有了一些想法。而我呢?我還在讀書,讀了兩個沒有什麼就業機會的學系(政治和中文),手指上沒有戒指,不知道我是誰,至於未來想做什麼,更是沒有頭緒……不過,雖然壓力很大,我也必須承認這是一個激動人心的年紀。有時,當我想到遙遠的未來,我能從那種空白中感受到一些其他的東西。我會意識到,前面沒有什麼東西可以讓我依靠,因此我從現在開始不得不依靠自己;我也意識到,沒有任何方向,正意味著我必須創造出屬於自己的方向。 十八至二十五歲既不是青春期,也不是成年早期。在這個階段,人們已經開始擺脫完全的依附狀態,但又還沒有完全承擔起成年人應該承擔的責任。人生許多未知都還在發生,幾乎沒有什麼

是確定的,對於自己人生獨立探索的程度之廣闊,是其他階段無法企及的。 心理學家肯尼斯.金尼斯頓(Kenneth Keniston)這樣描述這段時間:這個階段的年輕人身上,存在自我和社會之間的張力,以及對於被完全社會化的拒絕。 什麼因素能讓人感到自己是成年人 研究顯示,處於成年初顯期的人,主觀感受上也會覺得自己沒有完全成為成年人。 甚至到了二十八、九歲和三十一、二歲,還有接近三分之一的人感覺自己沒有完全進入成年期。大部分人覺得自己在一些方面進入成年期,另一方面還沒有。覺得自己既不像處於青春期,也不像是成年人,他們處於兩者之間。 我們可能會以為,人們覺得自己沒有完全成年

,是受到了前文那些不穩定因素的影響。對年輕人來說,要讓他們在獲得穩定的住所、完成學業、找到事業發展的道路以及結婚(或者至少有一段長期穩定的戀人關係)之前,他們很難覺得自己完全成年。 事實上,這些因素和年輕人的自我認知關係很小。究竟是什麼因素,能夠讓我們覺得我們真正成年了呢? 研究發現,以下三個特質對我們認為自己是否成年有著最為重要的影響: 1接受自己對自己該負起的責任 2獨立地做出決定 3實現經濟獨立 這反映出在成年初顯期的發展重點,成為一個自給自足的人(a self-sufficient)。只有實現這點之後,才會有主觀感受上的改變。 成年初顯期的自我探索,

並不總是愉快的。對於愛的探索可能以失望、理想破滅、被拒絕為結局;對於工作的探索可能以無法找到理想的工作為結局;對於世界觀的探索可能帶來對兒時信念的顛覆,有時自己所信仰的一切都被摧毀了,新的信念卻還沒有建立起來。 這也是一生中最孤獨的時期。在成年初顯期,年輕人對於自己身分的探索,往往是自己一個人開展的。他們已經不再有原生家庭的日常陪伴,但也還沒有組建新的家庭。十九至二十九歲的美國人,是除了老年人之外,所有年齡階段中,在閒暇時間獨自一人的情況最多的;也是在所有四十歲以下的人中,獨自完成課業、工作的情況最多的。簡而言之,這個階段,獨身一人是常常出現、不可避免的情況。這個年齡也是各種高危險性行為

好發的年齡,例如酒駕、危險性行為等。他們受到的監管比起青少年更少,又沒有被成年人的身分角色所約束。資料顯示,進入婚姻、生育孩子之後,人們的高危險性行為會顯著降低。 年齡並不是一個固定的標準 調查結果顯示,十八至二十五歲的年輕人,大部分不認同自己已經完全成年,而超過三十歲的人,大部分都認同自己已經完全成年。 儘管如此,我們必須強調,年齡只是一個粗略的預測方式。十八歲是明確的分界線,因為大多數人在這年結束高中的學業,離開父母的家,獲得法律賦予的成人權利。 但是,從成年初顯期到成年早期的轉換,年齡就不再是明確的分界了。有的人在十九歲就完全達到了成年人的狀態,也有二十九歲的人仍

然沒有達到。不過大部分人會在三十歲前後完成這個過程。 透過這篇文章,相信你已經看到,成年初顯期是不確定的階段,一切都蓄勢待發,一切都懸而未決。每個人經歷的探索程度各不相同,沒有必要在看完文章後,因為覺得自己錯過了許多而惶恐。成年初顯期最好的地方之一,可能就是沒有限制,也沒有標準規範存在,每個人都可以根據自己的意願以及條件,追求自己想要且能夠追求的東西。 最後,送給所有處於成年初顯期的人一句話: 「Take your time and be patient. Life itself will eventually answer all those questions it onc

e raised for you.」 慢慢來,不要急,生活出了難題,也終有一天會給出答案。 慢慢來,不要急,生活給你出了難題,可也終有一天會給出答案。 為什麼無法擁有一段穩定的親密關係什麼是缺乏主動控制力我們收到過一則很長的留言:不知道為什麼,每當關係裡出現了一點點讓我感到不滿意的地方,比如,對方沒有及時回覆我的消息,我就會十分憤怒,開始質疑他是否已經不像當初那麼愛我,那麼重視我了,甚至和他大吵大鬧……我常常因為一些很小的事情,就忍不住全盤否定我們的感情。但沒多久,對方開始及時地回覆我的時候,我就會立刻覺得他還是很愛我、很在乎我的,之前可能只不過是在忙手頭上的工作。我會為自己之

前懷疑對方、否定彼此的感情而感到懊悔和愧疚,覺得自己不應該因為一點小事就患得患失,不應該對他發脾氣。他不止一次地說我太小題大作了──喜歡的時候,就覺得他是完美伴侶,對他癡迷,對他百依百順;不喜歡的時候,又對他厭惡至極、恨之入骨,只想立刻一拍兩散。最近,他提了分手︙︙說自己太累了,他想要一段比較穩定的感情,不想這樣時好時壞。可我也不想這樣,但我不知道自己為什麼會這樣,我該怎麼辦?有著這樣類似困擾的人其實並不在少數。他們對另一半的感情總是在兩個極端之間來回擺盪──時而將對方視若珍寶,時而又將其視若仇敵;他們對自己感情的擺盪束手無策,因此很難擁有一段長久穩定的關係。儘管,這樣對待感情的方式,總是被籠

統地概括為小題大作,但其實背後可能有著更深層的心理動機。情感的反覆,源於理想化與偏執化的扭曲「理想化的扭曲」(idealized distortion),指的是把他人過度理想化,認為對方是完美的,是真誠地、善良地愛著自己的;而「偏執化的扭曲」(paranoid distortion)指的就是偏執地認為他人是無情的,甚至會欺騙和傷害自己,即便事實並非如此。在日常生活中,我們或多或少會理想化某一些人,比如,美好的初戀情人;又或者偏執化另一些人,比如,曾經傷害過自己的人。不同的是,有著理想化與偏執化扭曲的人,他們的理想化與偏執化都是極端的,並且是面對同一個人時交替產生的感受。正如留言中所說,他們會在

理想化伴侶的時候,認為對方是完美的,而在偏執化的時候,又認為對方一無是處。在關係裡的一些小事,比如對方是否及時回覆自己的消息,會激發情感在這兩種極端之間來回切換。

ig封鎖對方還看的到嗎進入發燒排行的影片

訂閱本頻道👉🏻https://reurl.cc/QdQmN2

LINE貼圖上線啦👉🏻https://reurl.cc/jqKGRZ

鬧大學團隊徵人啦 快來加入我們吧👉🏻https://reurl.cc/6y4YEM

鬧大學twich快追蹤一波👉🏻https://reurl.cc/YWRN14

教你一秒知道對方心意 說這句話代表她不喜歡你!好人卡已過時 這些新卡你要知道!|【脱魯幹大事EP.36】|#Koobii鬧大學

#愛情 #戀愛 #好人卡 #脫魯 #發卡 #脫單 #男生 #女生 #大學 #曖昧 #聊天 #北商大

2021戀愛卡牌遊戲上線啦📢

除了好人卡之外 這些新卡牌你一定要知道!(但不要擁有Q

洗澡也是拒絕?對方說不舒服其實是騙人的?

拒絕方法百百種 你知道哪一種?

快跟鬧編鬧粉分享你的看法吧👇

章節:

0:00 卡牌精華

2:18 不能錯過的家長卡

2:39 今年最強閉關卡!

3:47 卡片疊加技能

6:04 這些拒絕要看懂

8:00 被發卡還有救嗎

9:03 覆蓋卡片結尾

主持人のIG

🥯 濃濃 https://www.instagram.com/jessiecaca0915/

🐕 Wa仔 https://www.instagram.com/warrenl1u8/

🧙🏻♀️ 芋泥 https://www.instagram.com/reason_22_/

👸🏻 玹玹 https://www.instagram.com/syuan_talk/

🌶 廖廖 https://www.instagram.com/yuwen517/

🥓 潔妮 https://www.instagram.com/jennystagramm/

🧚🏻♂️ 154 https://www.instagram.com/_this_is_154_/

🎤 瑋弟 https://www.instagram.com/x.xxibgdron/

🍰 Tenn https://www.instagram.com/snh_197/

💪🏻 DGI https://www.instagram.com/wj_dgi/

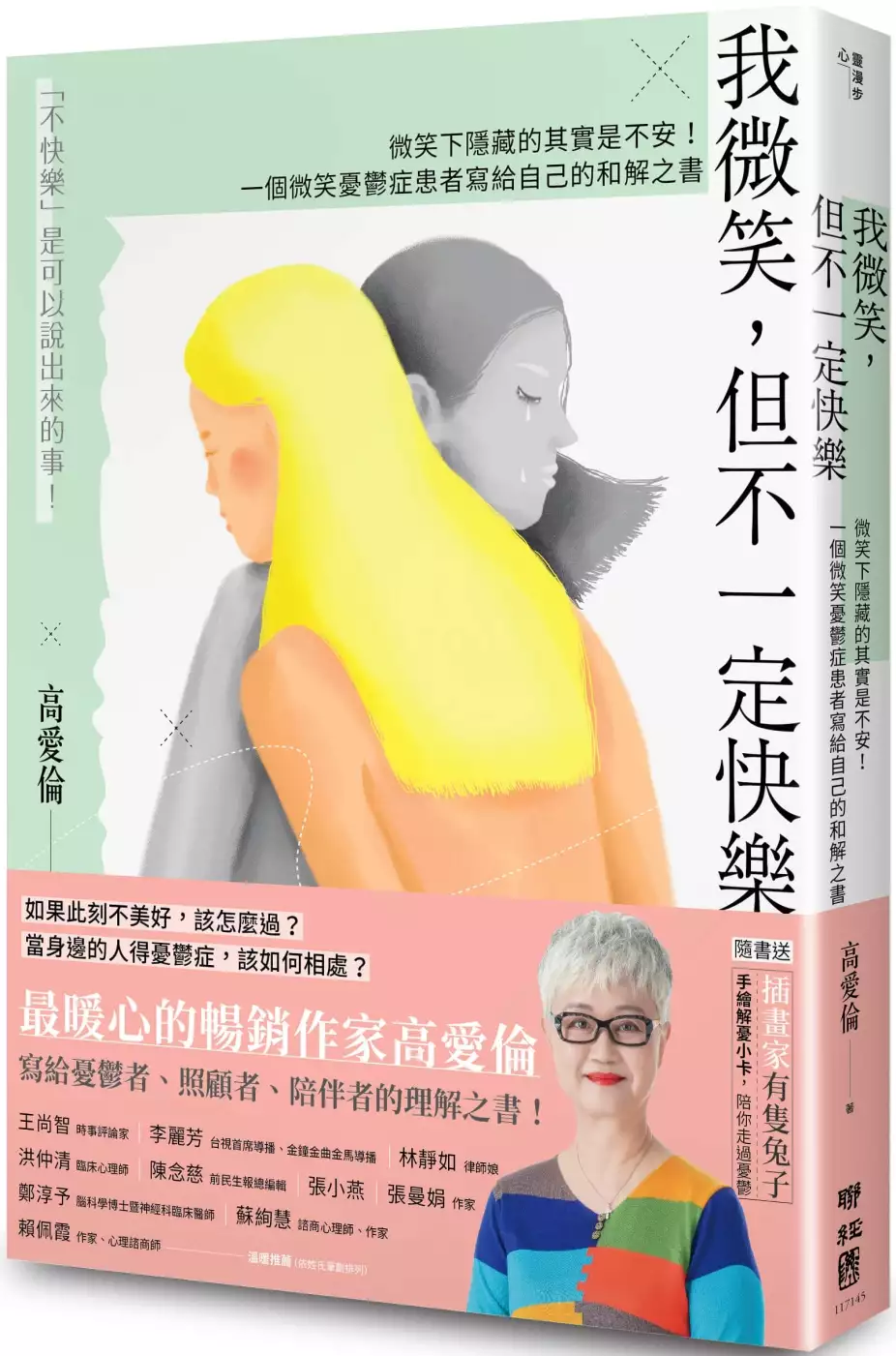

我微笑,但不一定快樂:微笑下隱藏的其實是不安!一個微笑憂鬱症患者寫給自己的和解之書 (附贈有隻兔子手繪解憂小卡)

為了解決ig封鎖對方還看的到嗎 的問題,作者高愛倫 這樣論述:

如果此刻不美好,該怎麼過? 當身邊的人得憂鬱症,該如何相處? 最暖心的暢銷作家高愛倫,寫給憂鬱者、照顧者、陪伴者的理解之書! 她想告訴你,憂鬱不可怕,「不快樂」更是可以說出來的事! ──IG療癒系圖文作家有隻兔子,跨刀繪製暖心插畫,陪你度過每一天── 高愛倫:「這是一本『感覺』多於『觀點』的書,絲毫不掩飾憂鬱症帶來的混亂,或許這樣的真實,更可讓鬱友或照顧者相互揣摩如何幫助對方,及如何接受對方的幫助。」 ★ 第一人稱剖析憂鬱者的內心獨白,更是一本與自己的和解之書。 ★ 180天的憂鬱紀實,陪你擁抱不完美的自己。 ★本書要送給被下列問題困擾的你: ‧外表看起來開

朗,內心卻陷入低潮。 ‧習慣用「微笑」隱藏不舒服的感覺。 ‧聽到「加油」、「想開一點」時,會覺得更疲憊。 ‧親友正處於憂鬱中,不知如何跟他相處。 ‧很怕跟憂鬱症患者對話,擔心一開口會刺激到對方。 ◆故事是這樣開始的…… 最初,高愛倫在專欄中分享「如何和憂鬱症患者相處」時,大家都以為她在寫朋友經驗。 沒想到,文章正是在影射自己。整天笑臉迎人的她,那時已陷入二度憂鬱。 本以為走過第一次憂鬱症後,人生就會順風順水, 高愛倫真切以為,從此沒什麼困境能再阻擋自己走向美好。 然而,日子裡的歡樂頌莫名其妙開始走音,她再度陷入憂鬱,還是帶著微笑的憂鬱症! 這

是一種沒有社交障礙,看起來開朗明亮,但在無人的暗處,卻總是感覺低潮的憂鬱症狀。 外人只看到她的面帶笑容,其實她的內心正陷入谷底,但她沒被打倒,決心振作。 於是,透過「書寫」,她以第一人稱記錄這段過程,是手札也是經驗分享, 而翻開本書的你,將能了解: ‧憂鬱症到底是什麼? ‧如何選擇適合的醫生? ‧為什麼不能擅自停藥? ‧朋友來約,見或不見? ‧該如何陪伴憂鬱症患者? ‧如何透過活動,讓自己振作? ‧出現藥物副作用時,怎麼辦? 高愛倫想說的是,憂鬱症並不可怕,也非不治之症, 選擇適當的治療,敞開心胸接納你的醫生,就算服藥也無妨, 只要記得

,不論我們是走曲線或直線,目的都是為了到達「好」的定點。 不管你幾歲,人生總有悲歌,那些安靜的蒼涼,也許有人聽得到,也許有人聽得懂, 但是陷在鬱境裡的我們,必須盡可能學習轉音。 最後,她想說:「我正在找回我的笑容,你呢?」 【隨書附贈】高愛倫x IG人氣圖文創作者「有隻兔子」,跨界合作「手繪解憂小卡」2款 本書特色 1. 由憂鬱症患者親自撰寫,提供最真實的分享。 2. 以患者角度,提供適合憂鬱者的各種建議。 3. 以親身經驗幫助憂鬱者打氣,幫助重拾健康,回歸生活。 名人推薦 國內名家一致推薦 (依姓氏筆劃排列) 王尚智|時事評論家 李麗

芳|台視首席導播、金鐘金曲金馬導播 林靜如|律師娘 洪仲清|臨床心理師 陳念慈|前民生報總編輯 張小燕 張曼娟|作家 鄭淳予|腦科學博士暨神經科臨床醫師 蘇絢慧|諮商心理師、作家 賴佩霞|作家、心理諮商師 各界好評 讀著新書裡的篇章,好幾篇讓我有嘴角忍不住上揚的感覺呢!愛倫姐有點像是『憂鬱症的DJ』,這回將憂鬱症重新選曲、組合出許多面對與相伴的不同旋律。離開了那些愁眉緊鎖與針鋒相對,我聽見了天使在耳邊的呢喃與祝福。──王尚智,時事評論家 高姐重情重義,朋友不經意的說出需求或是想法,她聽到耳裡、放在心裡,就會在能力範圍內幫朋友圓夢!也許,

是她的廣結善緣,也掏心掏肺的太操勞了?高姐,當妳完全從憂鬱症走出來時,一定要好好做幾道拿手菜,我很想念,想念那時如沐春風的妳!──李麗芳,台視首席導播、金鐘金曲金馬導播 在一定距離間,相伴走了四十年,所以當她說看醫生吃了五個月抗憂鬱的藥,情況穩定後,我要和愛倫說:「拒絕和充滿負面情緒,只會說垃圾話的朋友往來,是妳不美好的此刻,還能微笑對抗憂鬱的唯一選擇!」──陳念慈,前民生報總編輯 其實這本書,高愛倫不只是在談她的病,她是在告訴我們,一旦得憂鬱症,該怎麼生活。你可以去看醫生,你可以去依靠藥物,但最重要的,你要有個家人或朋友可以依靠。更重要的,你可能要「靠自己」。──張小燕 愛

倫姐是影劇圈最有品格的總編輯,也是熟年族群極有風格的溫暖典範。走過憂鬱的沙漠,必然能尋到美麗的綠洲。──張曼娟,作家 憂鬱不可怕,但無知很可怕,作者在書中句句用親身血淚道出的實話,力道之強足以粉碎恐懼和歧見,讓我們重新理解憂鬱,獲得彼此溫柔以待的能量!──鄭淳予,腦科學博士暨神經科臨床醫師 我們的生命都會有壞掉需要修復的時候,高姐的柔韌,讓人看見修復的勇氣。──蘇絢慧,諮商心理師、作家 作者簡介 高愛倫 她不喜歡重複的事,又想無壓力地照顧舊愛新歡,因而以食會友,家裡長年熱鬧,人文薈萃。新聞界的資歷讓她退休前後,都擁有最受藝人信賴的美譽。 她個性豁達樂觀,記者與

作家都是最愛的選擇,來生的願望是做最優女丑,讓天下人都因她而開懷。這樣個性的人,出版的書也都是陽光讀物,為什麼憂鬱症卻二度纏身? 原以為戰勝第一次憂鬱症後,自己可以成為開心軟糖,讓生活處處可口,沒想到復發的憂鬱症將她打回原形,並在朋友社群中銷聲匿跡。 她說:「被憂鬱症整垮跟吃稀飯噎死一樣,不是悲劇,是荒謬劇,務必小心應對,阻止遺憾。」在主動且積極接受治療的同時,她如實記錄這段如同撞牆混亂期的生活。 《我微笑,但不一定快樂》雖然不是醫學專書,但書中毫不隱藏憂鬱症的情緒翻騰,透過這樣的真實陳述,她希望那些「高愛倫的病友」和照顧者,都能得到叮嚀提醒,落實幫助對方,及接受對方的幫助。

資歷:《大成報》總編輯、《民生報》總監 著作:《快樂不怕命來磨》《此刻最美好》 專欄:《50+高愛倫專欄》 【推薦序1】她是憂鬱症的DJ 王尚智 【推薦序2】想念如沐春風的妳 李麗芳 【推薦序3】微笑憂鬱,距離更美! 陳念慈 【推薦序4】妳可以微笑,也可以快樂 張小燕 【作者序】寫給陷入憂鬱的你 【解憂時間】認識憂鬱症 圖:有隻兔子 第1章 鬱潮──我想,我陷入憂鬱了! 1不是別人惹了我 2發病,我確定我發病了! 3如果此刻不美好,該怎麼過? 4放慢節奏,力圖振作 5如果爸爸在,他會懂我 【關於陪伴,我想說】學做自己的陪伴者 第2章 鬱卒──走

出憂鬱第一步,開始治療! 1走進診間,接受治療 2好友的安慰,力量如太陽 3我微笑,但不一定快樂 4如果你的家人有憂鬱症 5伴侶也要配合憂鬱者,調整步伐 6認知障礙出現了! 【關於治療,我想說】找一件喜愛的事,讓自己動起來 第3章 鬱結──負能量爆表,但我不想放棄! 1小心,負能量是陷阱! 2生命,是很有價值的 3我該拉她一把的 4微笑,會是謊言嗎? 5控制不了的體重,往往是警訊 6所有的「找麻煩」,都不是有意的 7這些勵志格言,並不是安慰 【關於照顧,我想說】當一個照顧者,要量力而為 第4章 鬱戰──和不完美的自己,溫柔和解! 1凡事繞路,不鑽牛角尖 2不聽、不看,遠離酸民 3你的興趣是

什麼? 4每天出題目給自己 5堅持及毅力,會讓憂鬱症自討沒趣 6就算覺得「死了也好」,我還是拚命的活著 7我又擦上大紅口紅了! 【關於醫生,我想說】 敞開心胸,接納你的醫生 【後記】我正在找回我的笑容,你呢? 推薦序 她是憂鬱症的DJ 王尚智(時事評論家) 從年輕時節開始,雙魚座的我成為伴隨朋友們各自憂鬱的人。 最初以為只是聆聽與陪伴,單純以為憂鬱不過是情緒波動或生涯轉折的壓力所致。但當某些憂鬱彷彿濃雲、等同心魔般的強烈熾熱湧來,這才終於明白世事、人間以及人類的大腦並沒有那麼簡單。 然後終於有一天,我自己出現某些細微失調的言行表情,敏感的長輩即刻嚴正的告誡:「你的承受

力已經到極限了,再繼續浸染在他人的負面情緒中且無能為力,你自己也要得憂鬱症了!」 憂鬱症來襲,許多人變了反應、改了個性,甚至徹底換成了另一個人的模樣。當事者本人經常是迷霧獨行的一路走下去,只留下無盡的迷惑給身旁周邊的家人親朋。 特別是真正經歷過,由憂鬱症輾轉進入思覺失調、精神分裂的對象與過程,才會明白為何始終有親人會想盡辦法尋求民間信仰、神明抓妖的各種極端途徑。然而即使最終涉及了靈界、涉及了命運,那個之所以顯影在一切性格言行與反應的樞紐,仍然是「大腦」這個深邃又關鍵的生物環節,而這並非一般常識的推論想像可以觸及。 我自己長年在宗教信仰的學習中,習慣對「情緒、自我」產生疏離跳脫

的觀察。即使如此,對於憂鬱症無論面對與陪伴,所獲得最大的幫助還是關於「大腦神經學」,從日本、歐美獲得許多深入且最新的閱讀研究。 尤其一旦身為「陪伴者」,在面對憂鬱症當事人時能夠成為「一動一靜、一變一穩」的相對者非常重要。不只是一廂情願自以為具備「承受力」就可以,而要能分離出所有情緒反應、言行論議、重複與驟變的核心,去「凝視」如何透過包括勸說、分析乃至使用藥物在內的各種途徑,去幫助我們所關心且正在受苦的親人摯友。 而這也是當愛倫姐的這本新書來到眼前時,令我驚訝、驚喜又欽佩不已的原因!憂鬱症如今雖然早已並非不可告人的疾患,卻依然是個痛苦且難以說清的病症經驗,她嘗試從過往親身的體會中,去

提萃出某些超越、分享的角度。 想要走回記憶中的來時路,依然避免不了彼時刺痛自己的荊棘與傷痕,這是愛倫姐的文章中不會去細說究竟的部分。尤其她一向行文嚴謹,我總說她「即使浪漫、依然自虐」,若非真為了憂鬱症朋友們點一盞幸福微光而寫,其實很多事她也就是經歷過了,然後灑脫放下了。 讀著新書裡的篇章,好幾篇讓我有嘴角忍不住上揚的感覺呢!愛倫姐有點像是「憂鬱症的DJ」,這回將憂鬱症重新選曲、組合出許多面對與相伴的不同旋律。 離開了那些愁眉緊鎖與針鋒相對,我聽見了天使在耳邊的呢喃與祝福。 想念如沐春風的妳 李麗芳(台視首席導播、金鐘金曲金馬導播) 認識高姐時,我剛進台視當助理導播,看

到她這個大報大記者,完全不敢多言,僅僅遠望,就覺得她是強人。 再認識她,是從她的娛樂報導,讓我知道原來影劇新聞也可以寫得這麼至情至性;覺得她是很浪漫自在、揮灑自如的女子。 認識了近四十年,她不像一般姐妹淘喜歡膩在一起,所以長時間沒見面也不覺得奇怪。有一天遇到,高姐有點吃氣的說:「怎麼留言都不讀?封鎖我啦?」我傻住了,因為我換了手機,一些號碼不見了,跟高姐說清楚,她也笑笑就沒事了。 從這,我覺得高姐很真性情,有話直說,有答必信,只要是她的朋友,她就在乎又上心。 強勢的、溫婉的、生氣的,都是高姐掩飾不住的表情。 這些年,她銀髮世紀的快樂已經變成傳媒爭相報導的話題,拍的每張

照片都動人,我說:「妳的笑容特別漂亮,教教我們怎樣做到?」她悠悠回說:「要開心!」那時候的她,好美,是那種相由心生的快樂美。 她喜歡交朋友已經「名氣在外」,可是她從不給朋友添麻煩、造擔心,不舒服的事情都隱忍不說。 高姐重情重義,朋友不經意地說出需求或是想法,她聽到耳裡、放在心裡,就會在能力範圍內幫朋友圓夢!也許,是她的廣結善緣,也掏心掏肺的太操勞了? 有回我們到台東做公益,她捕捉了大夥的照片,默默的將這些畫面和現場實錄發給媒體,將這樁美事曝光了。 她說:「朋友行善要讓人知,帶動好的社會風氣。」 她的骨子裡依然保有強烈的新聞魂吧! 當朋友告訴我「高姐憂鬱症復發」時,

把我嚇一跳,一路呼風喚雨、非常開心的她,怎麼了? 現在想來,她在後來的聚會中的確特別安靜,拍照時也沒有往日的興高采烈,似乎是硬擠出笑容,我懂了原因之後,格外心疼。 當高姐的朋友很幸福也很幸運,除了關心無處不在,她和老公燒得一手好菜,更造福了朋友的口腹之欲。 她在臉書貼出一張張美食照片,很享受做菜之樂,更享受和老公一起同時做一件有樂趣的事。這是一個曾經叱咤風雲大記者退休後的生活點滴。真實也樸實。 高姐搬家前,我和她是「近鄰」,當然有不少機會去她家吃好料。 年前一聚如今又過多時。 高姐,當妳完全從憂鬱症走出來時,一定要好好做幾道拿手菜,我很想念,想念那時如沐春風的妳!

微笑憂鬱,距離更美! 陳念慈(前民生報總編輯) 愛倫的憂鬱,階段性的出現在我們四十年的友情中! 我們共事的那段歲月,她有兩段憂鬱期我曾經參與、陪伴,愛倫重情,一旦信任,著迷於什麼人或事,便全身心投入,肝腦塗地的為對方著想,不設限用盡力氣顯示她的執著,因此當友情、愛情出現意料之外的變化時,她最經常問我:「為什麼?為什麼?」 愛倫出自一個充滿愛的家庭,才華洋溢被父母、兄姐寵愛的么兒,紙媒全盛時期職場的天之驕女,因此她看人的面相,單純直接,堅信只要我全心全意對你,所得的回饋必然如父如母,如兄如姐。 在遭遇所信所愛背叛後,愛倫曾陷入深深的憂鬱,連連問為什麼,我只能回她:「任何

感情,別問為什麼,人心的複雜,禁不起妳這樣抽絲剝繭,洋蔥剝完,沒有禮物,只有心碎!」 這段憂鬱,愛倫花了十年,才能微笑以對!因為浪費了十年,重生的愛倫,有了良伴一八五,展開了她多采多姿、應接不暇的人來人往新生活,到處可見她發自內心的歡娛,她的上一本書《此刻最美好》印證了她的幸福! 然而這半年,因為身體的狀況,愛倫再度陷入憂鬱,她說:「我好怕!」 看她在病房中,姐姐、丈夫、親友十幾人陪在一旁,相對我二十六年前無父無母,無夫無子,一個人簽字進手術房開刀,在外等待的是花錢僱的看護(獨生女沒有兄弟姐妹),我沒有說害怕的本錢,術後也只能安慰自己,老天還是對妳不錯,父母離世,一個人獨居二

十六年,朋友沒有愛倫的百分之一,卻沒有憂鬱症。 唯一想得到的原因,愛倫一生求愛若渴,而我喜歡孤芳自賞,雖同為雙子,個性卻截然不同。 在一定距離間,相伴走了四十年,所以當她說看醫生吃了五個月抗憂鬱的藥,情況穩定後,我要和愛倫說:「拒絕和充滿負面情緒,只會說垃圾話的朋友往來,是妳不美好的此刻,還能微笑對抗憂鬱的唯一選擇!」 朋友貴在相知,不知之人相伴,不如自己安靜待著! 妳可以微笑,也可以快樂! 張小燕 今天我在看高愛倫寫的《我微笑,但不一定快樂》,讓我想到很多人在微笑時,可能是不快樂的。應該是的。 愛倫說她常微笑,但她不快樂。甚至在她寫完《此刻最美好》之後,反而告

訴你我:她是有憂鬱症的。這個消息讓我有一點點驚嚇,我的驚嚇是因為知道前陣子她腦部開刀,我想,憂鬱症是因為開刀嗎?生理影響心理,還是心理影響生理?唉!我們的身體真的沒那麼簡單。 高愛倫對我來說,雖然不是一個天天見面、常常聊天的朋友,但從我認識她,是個文青,然後她入行,成為有名的記者,到她退休。從她戀愛、情傷,再結婚,每一件事情我好像都有參與,我像看著她長大的親戚姐姐。我很喜歡她的報導,往往一個明星的小小戀愛,會被她寫得那麼絲絲入扣,覺得感情來得好迷人! 她是家中的小公主,哥哥姐姐都愛她,更有一個愛她的爸爸。她在書中常常提到她爸爸,其實當初我總覺得:「哇!妳要找到一個像妳爸爸一樣愛妳的

男人,那是一個很難的事喔!」這話好像也被我說中了。 很多年後,我們的工作沒有這麼忙碌,我們常常會在演唱會上、朋友的聚會裡,看到一個畫了紅口紅,很有精神的高愛倫。她在遠處跟我打招呼,笑瞇瞇的,但是兩個眼睛直視著我,好像在問我「妳好嗎?」(就像個記者……) 從我認識她以來,我一直都覺得她是一個需要愛的人。我還記得她有一次告訴我:「小燕姐,我還想再談一次戀愛。」我都覺得她好有勇氣! 對,她是一個需要愛的人。在這裡我要特別謝謝吳定南先生,相信你在高愛倫的身邊,給了她很多的愛。甚至,你給了她很多的「平靜」跟「安全」。因為高愛倫「愛」很多,也「怕」很多!只是,我們不都是這樣嗎? 相

信寫文章的人都特別敏感,對於所有的情緒,都認真的去感受,所以,這也是她得憂鬱症的原因嗎?我覺得高愛倫「妳活得好辛苦喔!『愛』很多,也『怕』很多!」 幸好,我覺得高愛倫在許多憂鬱症的人當中,是有覺醒的。很多憂鬱症患者是不知道自己生病的,他只是覺得自己怎麼這麼無力、無趣,也許我們很多人都不知道我們自己有病。看了妳這本書,我也幫自己檢測了一遍。 其實這本書,高愛倫不只是在談她的病,她是在告訴我們:一旦得憂鬱症,該怎麼生活。你可以去看醫生,你可以去依靠藥物,但最重要的,你要有個家人或朋友可以依靠。 更重要的,你可能要「靠自己」。 高愛倫,妳可以的!妳可以微笑,也可以快樂! 作者

序 寫給陷入憂鬱的你 我,一向清楚我的腦袋,當它叛逆的拒絕接受我的指揮,且用冷言冷語反譏我的正規性選擇時,我知道麻煩來了,但我仍試圖跟它對抗,有時心裡甚至會出現粗鄙的字眼,暗暗咒罵。 接著,當我開始隨時都兩眼空茫,躺在床上放空發傻,任由幾個小時瞬間流走時,我明白我天然嗨的個性被憂鬱症俘虜了。 儘管我渾身上下沒有一點力氣,我內心還是有一點能量,你想把我擺平,我就坐著;你想讓我坐著,我就非站起來不可;如果你只准我站著,我就要試著跑、試著跳、試著笑、試著把你撢掉……。 結果很遺憾,我在一些歇斯底里說話方式後,承認這一役輸了,清楚地跟姐姐、先生說:「擋不住了,我憂鬱症應該是發

作了。」 患者的需求,只有身在其中的人才懂 兩個星期後,我到內湖三總萬芳榮醫生的精神科看診。 看診之前,我剛發表過一篇憂鬱症文章,朋友都以為那只是在聊通例事件,沒有人會聯想我就是在「影射自己」。聯經出版公司總經理陳芝宇,當天就這篇題材跟我邀書約,電話來時,我正在去台南演講的高速公路上。 芝宇說:「我有不少同學朋友陷入憂鬱泥淖的個案,而我們友情的安慰,往往造成適得其反的效果,善意的動機,好像非常容易引發憂鬱者的更大痛苦,甚至造成攻擊與反擊,我們想幫助的心意形成了傷害,支持的態度也演變成不歡而散;透過妳憂鬱症文章中列舉的對抗與陪伴方式,我們才有新的認識,原來患者的需要跟我們所

以為的不一樣。」 之後,我跟芝宇見面。我必須誠實:「芝宇,我不能寫這本書。」因為: 第一,我是患者,正在吃憂鬱症的藥,思慮混亂。 第二,我沒有專業輔證,自己用來有效的方法在別人不一定有效。 第三,我的勵志書《此刻最美好》才出版一年,當讀者還繼續來訊謝謝我幫助他們重新找回人生時,我卻憂鬱症復發,這些時間點的撞擊,讓我矛盾茫然,懷疑自己人格分裂了。 但是芝宇說:「憂鬱症的醫學專業書很多,我為讀者努力爭取的,是妳身在其中才特別懂得的『需藥』」。 是的,「我身在其中」,所以我知道如何制止「文不對題」的關注,我知道何時射出「給我一個擁抱」的求救訊號,我也知道一個有安全

感的醫生能給我們多大的助力。 芝宇和主編永芬和我見了三次面,終而讓我同意冒險犯難,下筆寫書。 好一個身在其中,我和憂鬱症中的你,都被圍困在一個討厭的畸零地上,但是,我們是同一個領域的抗爭者,我們一起來剋鬱?不要讓它得逞好嗎? 註: 本書中,我多篇文章提到我的先生吳定南。朋友明示暗示:「妳的憂鬱症跟定南的沉默個性有關嗎?」在生活上我一直迴避回答我的情緒跟他有牽扯,但我的確思考過這是可以合理懷疑的原因之一,只是,從醫生到我自己,都無法證明這個推論就是絕對的事實。 至於定南,他笑容不多,卻從不發怒。我愛他的簡單,也傷在他的簡單。我對他永遠誠實,也處處以他為優先,所以不管發

作過多少次失心瘋,事後我會道歉:「跟我過日子真不好受。」他都說:「沒事沒事。」 我們感情很好,我需要的只是甜蜜,但他始終木訥,終於釀災。 也算不錯,我吃藥之後,他「症狀」改善了,也就是說,他終於比較懂得怎麼「處理我」。 這是一本「感覺」多於「觀點」的書,斯毫不掩飾憂鬱症帶給我的混亂,或許這樣的真實,更可讓病友或照顧者相互揣摩如何幫助對方,以及如何接受對方的幫助。 放慢節奏,力圖振作 我做了很大的努力,我不要再回到從前吃藥的日子。 第一次憂鬱症是情傷作祟外加更年期搗蛋,又逢爸爸生病,加上我對自己熱愛的工作有了反感,這些事情累積出情緒的炸藥成分,但是當時並不懂得是憂鬱症,不但醫

生說得不清不楚,連藥都吃得糊裡糊塗。 從台南演講回來後,我認真開始在網路查詢資料,這次我要認清楚我為什麼被纏繞打攪。反正已經衝浪過一次,還怕海水有鹽嗎?看看我能為自己找到什麼秘方或偏方。 嚴格說來,過去我從沒有閱覽過憂鬱症,如今,把它當作正式作業研讀,認真比對自己的狀況。 我也請先生多了解一下憂鬱症的知識,我需要他在必要時候協助料理我的情緒,但這是做夢,他唯一的支持就是陪伴,對我沒有其他主動行為的助力。 有時,我會陷入偏執的憤怒,認為先生是一面沉默的立體牆壁,他用消音器把我滅絕在沒有出口的艙房裡。不管原因如何,我傾斜了,我失衡了,但是我掙扎著不要看醫生……不要看醫生……不要看醫生……。 我打算

用意志力為自己抓第一帖藥,我不斷對自己信心喊話:不准再「down」下去。 我說:「振作振作。」 我說:「逆轉逆轉。」 我說:「工作工作。」 我什麼方法都願意試,我要搬動我自己這個大石塊,讓他繼續順利的滾動,但是我的笑臉輸給一張沒有活力的黑臉。我不照相,也不為別人照相,我甚至不再看鏡子。 我真的力圖振作,一步一步蹣跚向前。 1.我選擇安靜下來,潛水到心海去 我不衡量世界是否還記得我,我只專心的忘掉世界。讓所有的「不要」都失去重量,讓所有的「要」都聚焦在讓我產生力量的觸擊點。 潛水的時候,下去、上來,我都慢慢來,循序漸進,這是最高原則,任性不得。因為快進快出的節奏,已經讓我過於疲憊。所有憂鬱症都夾

帶疲勞症狀。 我的家很大?我的家很小?我的家不管是大是小,都夠自己在家裡完成環遊世界的壯舉。 我不會對寂靜感到害怕,因為家裡最安全,我只要好好檢查我對自己擁有的世界還可以完成多少想像?好好關注一下我可以完全掌握的家,在不花錢的原則下,整理清潔、變換擺設、調度家具,大可因此確定自己有個巨人的肩膀與巨人的腳掌,頂得住天,壓得住地。 平面移動的勞動,激發我偶有創意與活力的快感。

想知道ig封鎖對方還看的到嗎更多一定要看下面主題

ig封鎖對方還看的到嗎的網路口碑排行榜

-

#1.IG封锁对方还看的到吗? 对方知道吗? 聊天记录怎么办?

IG封锁对方还看的到吗 ? 对方知道吗? 聊天记录怎么办?| Instagram封锁对方的常见问答订阅我的频道以便学习更多相关 ... 於 www.youtube.com -

#2.IG 被封鎖怎麼看?5 招立馬知道IG 是否被封鎖! - 科技兔

以前IG 被封鎖的時候,你還是可以找到對方的帳號,只是你無法追蹤對方,也看不到對方的粉絲人數跟追蹤人數。後來IG 做了更新,只要你一被對方封鎖,你就再也找不到 ... 於 www.techrabbit.biz -

#3.傳訊跟我說我以後都不找你了,刻意的退追蹤甚至 ... - Instagram

14K likes, 163 comments - 樂擎(@luke7459) on Instagram: "如果一個人退了我的追蹤、一個人封鎖了我、一個人不再主動傳訊、一個 ..." 於 www.instagram.com -

#4.啦啦隊女神場邊「勾引片」曝光!狂拋2飛吻讓他「真親了」

(圖/翻攝謝凱蒂IG)謝凱蒂在IG寫下:「有個弟弟舉著毛巾開心跑向我,瘋狂叫我的名字;休息時還主動坐到我旁邊的椅子;不但跟我說最愛的女孩是我, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#5.你被封鎖了嗎?5招測試LINE、IG好友狀態通話沒1符號就GG

2.對方封鎖你的LINE後,在對話未刪除的情況下,對方依舊可以看到你新增的相簿內容。 有些人確定自己被封鎖後,會把聊天室當記事本使用,但其實對方只要 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#6.想知道LINE、IG是否被封鎖?快學這5招!「通話沒綠色」出事了

事實上,有些人會把確定封鎖自己的對象聊天室當作「記事本」來用,不過千萬別在他的聊天室新增相簿,因為對方只要視窗還留著,就都能看到相簿內容並 ... 於 n.yam.com -

#7.如何知道IG被封鎖?這篇教你超多方法來確認被封鎖!

就算對方封鎖你,但是你還是可以看到對方在線上,而且還是可以傳訊息給對方,當然對方封鎖你後就看不到訊息,也得不到任何回應。 如何知道Instagram被封鎖 ... 於 ayutrend.com -

#8.天蠍男可以多久不聯絡 - Oh un jardin

接著就是重點「對方聯絡不來的時, · 標題[問題] 天蠍男真的生氣了怎麼辦因為 ... 男的部分,我不知道這算不算攻略,我只能照我所碰到的看到得寫下來。 於 ohunjardin.fr -

#9.如何知道ig 被封鎖

【科技新知】2023年|怎麼知道IG帳號是否被對方封鎖? ... 可以看到對方有哪些帳號,網友都對此表示「太·搜尋id: 當你封鎖別某人,對方會搜尋不到你 ... 於 miniracingducentre.fr -

#10.想看又不想顯示已讀!如何「偷看IG私訊」不被發現?4招心機 ...

有時候看到訊息通知,不想點開已讀,但又想先知道對方傳了什麼! ... 接著封鎖他的帳號,再回到自己的IG聊天室,他的訊息會跑到陌生訊息匣中,進去點 ... 於 www.look-in.com.tw -

#11.[問題] 封鎖對方ig 還收的到訊息? - 看板WomenTalk

可是封鎖的話訊息不就整個不見也搜尋不到嗎※ 編輯: chijia0508 (180.217.236.30), ... 好險我只要感覺對方是不是不爽我就會去看一下他是不. 於 pttboygirl.com -

#12.在iPhone 上封鎖、過濾和回報訊息- Apple 支援(台灣)

請參閱Apple 支援文章:在iPhone、iPad 或iPod touch 上封鎖電話號碼、聯絡人和 ... 這個設定開啟時,當你前往「過濾條件」>「未知的寄件人」時,只能看到不在你聯絡 ... 於 support.apple.com -

#13.ig封鎖對方還看的到嗎,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

ig封鎖對方還看的到嗎 ,大家都在找解答第1頁。我在Instagram 封鎖某人後,對方對我相片和影片按的讚和留言會消失嗎? 我封鎖的用戶仍可以在Instagram 提及我嗎? 於 hotel.igotojapan.com -

#14.山係石頭海係水: 愛情沒有道理 - Google 圖書結果

她卻斬釘截鐵地否認,只是為了讓對方繼續追蹤她的社交平台,知道自己時不時都跟其他異性合鎖了的話,他又怎樣可以看到我的動態當然,她沒有徹底封鎖男上司的 IG 帳號, ... 於 books.google.com.tw -

#15.IG 封鎖、解除封鎖教學,封鎖後對方知道嗎?完整解析!

封鎖對方IG 後,會怎麼樣? · 如果你原本有追蹤對方,那麼封鎖後系統會自動幫你退追,對方的粉絲數會-1 · 你所看到對方的IG 個人檔案上會顯示尚無貼文 · 對方 ... 於 www.tech-girlz.com -

#16.當我在Instagram 封鎖用戶時,會出現什麼情況? | ig被封鎖

ig 被封鎖,大家都在找解答。當您封鎖用戶後,對方將無法找到您的Instagram 個人檔案、貼文或限時動態。當您封鎖用戶時,對方不會收到通知。 於 hotel.twagoda.com -

#17.功能教學 - 交貨便

自2023/03起,賣貨便開立的二聯式發票,過去選擇平台會員載具存取將調整為「OPENPOINT會員載具」,中獎發票不用再擔心地址填錯寄出不去,錯失領獎機會,若您在賣貨便的 ... 於 myship.7-11.com.tw -

#18.前經紀人力挺黑人「分不清玩笑話」 暗酸大牙「跟很多籃球員 ...

那些嘔心到死的表情妳們沒看過嗎? ... 圖/翻攝自andygaga的IG限時動態) ... 不多介紹本人2008.09.10年是黑人經紀人,後來只要黑人到香港工作,基本 ... 於 www.bigmedia.com.tw -

#19.5個常見的夢境解析: 原來睡覺夢見這些夢境,就是潛意識在提醒 ...

你也是睡覺必做夢的人嗎?那你曾想過這些夢到底代表什麼含意?心理學家佛洛伊德曾說:「夢境是通往潛意識的道路。」,學習解夢就是解讀自已腦袋深處的 ... 於 www.vogue.com.tw -

#20.不想被看到?如何將IG 變更為不公開帳號,以及封鎖

阿湯身邊有不少朋友最近才註冊Instagram 帳號,或是註冊後很少在使用的,其實現在一再改版後功能真的好用很多,光珍藏與典藏的更新就比之前還清楚,也 ... 於 steachs.com -

#21.IG封鎖、解除封鎖教學,檢查IG被封鎖的技巧 - iMyFone

IG 封鎖 人的常見問答 ... IG 封鎖訊息會不見嗎? 不會,封鎖之前你和對方的訊息串都還是會保留,可以在訊息小盒子看到,但你無法再傳送新訊息給對方,也無法 ... 於 tw.imyfone.com -

#22.Instagram不退追蹤也能封鎖對方動態!最新「靜音模式」不 ...

剛分手的情侶或是尷尬同事,只要看到IG上他們發文就感到厭倦,恨不得封鎖他們Instagram最近推出在不退追蹤的狀況下,看不到對方的動態,該怎麼做呢? 於 www.beauty321.com -

#23.【 IG 功能解析】該如何封鎖、噤聲、退追蹤,又不讓對方發現?

△ 可以在不將對方封鎖、取消對方追蹤或是噤聲的前提下,當讓對方在你貼文的留言時,只有你跟他才能看到;對方傳送私訊時,也會自動顯示在陌生訊息中。 於 perskinn.com.tw -

#24.當兵遭學長「抓手摸下體」!小A辣呼籲:不舒服還是要說| 網紅

小A辣被學長的行為嚇到,驚慌之下問對方「不會有尿騷味嗎?」。沒想到對方看到小A辣驚嚇害怕的模樣,沒有因為被發現而錯愕,反而更加興奮地笑。 於 newtalk.tw -

#25.我的Instagram被封鎖了嗎?這4招!教你怎麼看IG是不是被對方 ...

因為被封鎖後會呈現的狀態不太一定,所以介紹4種方法:找不到對方的個人頁面、看不到他的貼文、訊息傳不出去、無法追蹤對方等等…,準確率相當高,如果自己有遇到任何一種 ... 於 www.pkstep.com -

#26.企鵝妹環台42天撈93萬!遭酸賺這麼多「還不幫家人付錢」氣 ...

... 讓她瞬間爆走,忍不住花5分鐘狂噴,並封鎖對方,回嘴內容掀起討論。 ... 錢,就應該承擔家人的各種消費,讓企鵝妹看到後相當氣憤,甚至大罵對方閉 ... 於 www.setn.com -

#27.明明就已經封鎖對方ig. 只是偶爾會去解除封鎖看一下 ... - 爆料公社

還是ig 覺得我太煩了一直解除又封鎖這個人乾脆直接讓我找不到?但我用別的帳號去找卻可以找到他的?有這麼剛好的事嗎?剛好我解除他,他剛好搜尋到 ... 於 web.bc3ts.net -

#28.ig無法傳送訊息封鎖2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點 ...

我的被IG被朋友封鎖了嗎?教你怎看自己的Instagram是不是被對方封鎖了! ... 所以介紹4種方法:找不到對方的個人頁面、看不到他的貼文、訊息傳不出去、無法追蹤對方等 ... 於 year.gotokeyword.com -

#29.NONO車內摸腿照曝光!她怒轟婚後不改獸性2度載女到摩鐵性侵

女生問:為什麼要這樣對我卻遭到NONO封鎖所有聯絡女生傷心欲絕,撕心裂肺 ... NONO我就看你要躲到什麼時候這次風波受害者加起來都沒你一個多兩個夫妻 ... 於 tw.nextapple.com -

#30.[問題] 封鎖對方ig 還收的到訊息? - 健康跟著走

我打關鍵字也沒有,當時被封鎖還亂打字留著,結果還是不見了,有辦法找回來嗎? - IG., 如果被封鎖了之前傳的訊息也會不見嗎?被封鎖找不到他的id但之前看的時候明明聊天還 ... 於 info.todohealth.com -

#31.Ig 封鎖解除

怎麼解除封鎖對方?如何取消別人對你的IG追蹤哩?,要去哪裡查看已經被你自己封鎖的名單?被封鎖後對方會發現嗎?以下是對Instagram的封鎖還有追蹤功能。 於 spvhmhcv.work -

#32.想偷偷移除IG 粉絲、又不想被發現?快把這兩招小撇步學起來

當然,要直接用封鎖對方的方式來避免對方偷看Instagram 是最直接方法,但唯一的壞處在對方一定知道被封鎖(因為被封鎖的人無法觀看你的個人頁面),如果 ... 於 3c.ltn.com.tw -

#33.投資一定有風險. 上 - Google 圖書結果

指導教授十指交扣抵在桌面,目不轉睛地注視他「——還沒。」李恕謙心虛地回答 A 「我、我還沒想。 ... 不久他發現自己被對方從臉書、 IG 到 LINE 全面封鎖,就此斷了音訊。 於 books.google.com.tw -

#34.那些年旅行中放生的「4種豬隊友」教會我的1件事 - 遠見雜誌

是我的問題嗎? 我笑笑說:「你只是看清了她的自私,還有你的不成全。」 不預期會遇到 ... 於 www.gvm.com.tw -

#35.NONO被罵太兇閃電關IG?網湧進臉書齊轟:別再躲

學學別人,有Guts一點好嗎」,Amber也回應:「今天下午看到那位陳先生發的聲明,我只能冷笑以對,事到如今,還是一句道歉的話都沒有」,而NONO的IG ... 於 www.chinatimes.com -

#36.Ig 封鎖解除 - Restaurant/ Bar Digital Menu

如果你想封锁某个Instagram 帐号或者封锁对方之后反悔怎麼解除封鎖對方如何取消別人對你的IG追蹤哩要去哪裡查看已經被你自己封鎖的名單被封鎖後對方會發現嗎IG封鎖 ... 於 resto.rw -

#37.封鎖或解除封鎖電話號碼- 「電話」應用程式說明

如果您不想接到特定電話號碼的來電,可以封鎖該號碼。封鎖後,您的手機就會自動拒接該組號碼的來電。 封鎖號碼開啟「電話」應用程式. 於 support.google.com -

#38.如何知道IG被封鎖?用這6招教你輕鬆看好友有沒有封鎖你!

如果是粉絲數、追蹤數較多的用戶,可能不會「主動」發現自己被對方封鎖。被封鎖這件事等自己意識到大多就是真的被封鎖了... 當然你也可以先從共同朋友的 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#39.如何知道Line被封鎖? 30秒立即破解彼此間的感情!(2017.9.6 ...

但是原先你們在Direct中聊天的記錄,在封鎖對方後會完全刪除,而被封鎖方看到的聊天對話則還是一樣的。 IMG_1852.JPG. 不過真的無跡可尋嗎?矮編還有實際 ... 於 little7dwarfs.pixnet.net -

#40.封鎖對方知道嗎- 封鎖指南如何知道LINE被封锁?LINE封鎖對方

基本上, 對方並不會知道你把他封鎖了。 FB也不會發訊息通知他們,但因為封鎖會直接解除好友關係,也代表被你封鎖的黑名單無法看到你 ... 於 7onl2ulb.theflatdiscountdeals.com -

#41.我被封鎖了嗎?LINE沒出現「這符號」哭哭了...別把對話窗當 ...

隱藏:單純隱藏在聊天記錄中,若是輸入名字,點開聊天記錄,所有的資料都還會在。 是否被對方封鎖了? 首先,到LINE 的貼圖小舖,點「贈送禮物」,建議找 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#42.看限動也能開無痕?7大「IG使用小技巧」綠茶女別 - CaVa

而之前非常紅的偷看IG限動不留痕跡技巧,只要運用這個網址填上用戶帳號,就能觀看不留痕跡 ... (輸入用戶帳號),如果有跳出貼文內容、就代表自己毫無疑問已被對方封鎖! 於 cava.tw -

#43.工程師之戀 上: Engineering Love - Google 圖書結果

「你們問我幹嘛,他到現在還封鎖我 IG 欸。」「噢喔怎麼會,你不是他直屬嗎?」大家看起來都嚇了一跳,大概只有跟我最熟的 Sand 跟 Peepo 知道那傢伙白目耍大牌的來龍去脈 ... 於 books.google.com.tw -

#44.Netflix《獵犬》學職場新鮮人該懂的8個智慧 - udn 女子漾

「討債的不是要揍人嗎? ... 因為害怕受傷,職場新鮮人可能把自己封鎖不願坦露真心,但請別忘記,「相信善良、溫柔待人」才 ... IG追蹤:fail.early. 於 woman.udn.com -

#45.什麼情況可以告對方「精神賠償」? - 法律百科

事情是我女友劈腿然後我們分手,我去他新歡IG回留言,"搶別人女友當別人小三開心嗎?連潤滑油還要用別人買的,可不可憐阿加油好嗎?跟她好好性福喔,加油喔,我只能 ... 於 www.legis-pedia.com -

#46.我不是最美空姐,我是最快樂空姐:星光二班林佩瑤的不糾結視角,活出簡單的快樂,做我喜歡的自己

不過以前看到這些留言真的是很難過耶!那時我才二十幾歲,第一次遇到這麼多人罵我,覺得好可怕!大家會說,如果在意網路上的留言,可以封鎖對方啊、加黑名單啊. 於 books.google.com.tw -

#47.如何查詢LINE是否被封鎖?封鎖後打電話、送貼圖、換大頭貼 ...

LINE 封鎖對方後,我換大頭照他會知道嗎? 答案是「會的」!即使你把對方封鎖了,但如果換了大頭貼,對方一樣會看到你的大頭貼改變。 於 applealmond.com -

#48.不只關粉專、IG!黃子佼私人臉書一動作「遭疑將退出演藝圈 ...

全台「#MeToo」事件持續延燒,藝人黃子佼更被爆對當年僅17歲的受害者強吻、要求拍裸照,他事後透過影片道歉,還爆料大小S與具俊曄吸毒、吳宗憲欠錢不 ... 於 www.storm.mg -

#49.解除封鎖、看自己有沒有被封鎖?完整教學|Instagram

小編提醒一下,當你封鎖某人後,對方也不會收到通知,同時,對方就會開始無法找到你的Instagram 個人檔案、貼文或限時動態。 1. 找到你想要封鎖的人,點選 ... 於 kikinote.net -

#50.NONO行蹤曝光!「他一直在線上」小紅老師爆被威脅 - ETtoday

繼29日公開對方的犯罪懶人包,小紅老師30日下午1點決定正式提告NONO, ... 按發送,加上她和NONO都沒有封鎖彼此,當下一看到男方在線上,「我很害怕。 於 www.ettoday.net -

#51.臉書被盜怎麼辦? 如何取回被盜的Facebook 帳號教學文

他費了好大工夫和對方較勁,最後終於扳回一城,把帳號從FB 官方上搶了回來。 ... 到10/18 我在查別人被盜帳號的經驗時,才看到原來IG 可以把發文同步 ... 於 medium.com -

#52.怎麼知道IG帳號是否被對方封鎖?教你這幾招方法檢查!

如果你的IG被對方封鎖,那麼可以到「搜尋欄」輸入對方的Instagram帳號,若完全搜尋不到他的帳號,就表示你可能被對方封鎖了。 2. 對方IG帳號「尚無貼文 ... 於 www.jyes.com.tw -

#53.ig封鎖求解 - 閒聊板 - Dcard

我有爬了很多文但我有些地方還是不太清楚希望大家幫我解答一下~~ ①我封鎖對方,他還能傳訊息給我嗎?還是他傳了我也不會收到? (因為我發現我封鎖 ... 於 www.dcard.tw