dna sequencing中文的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

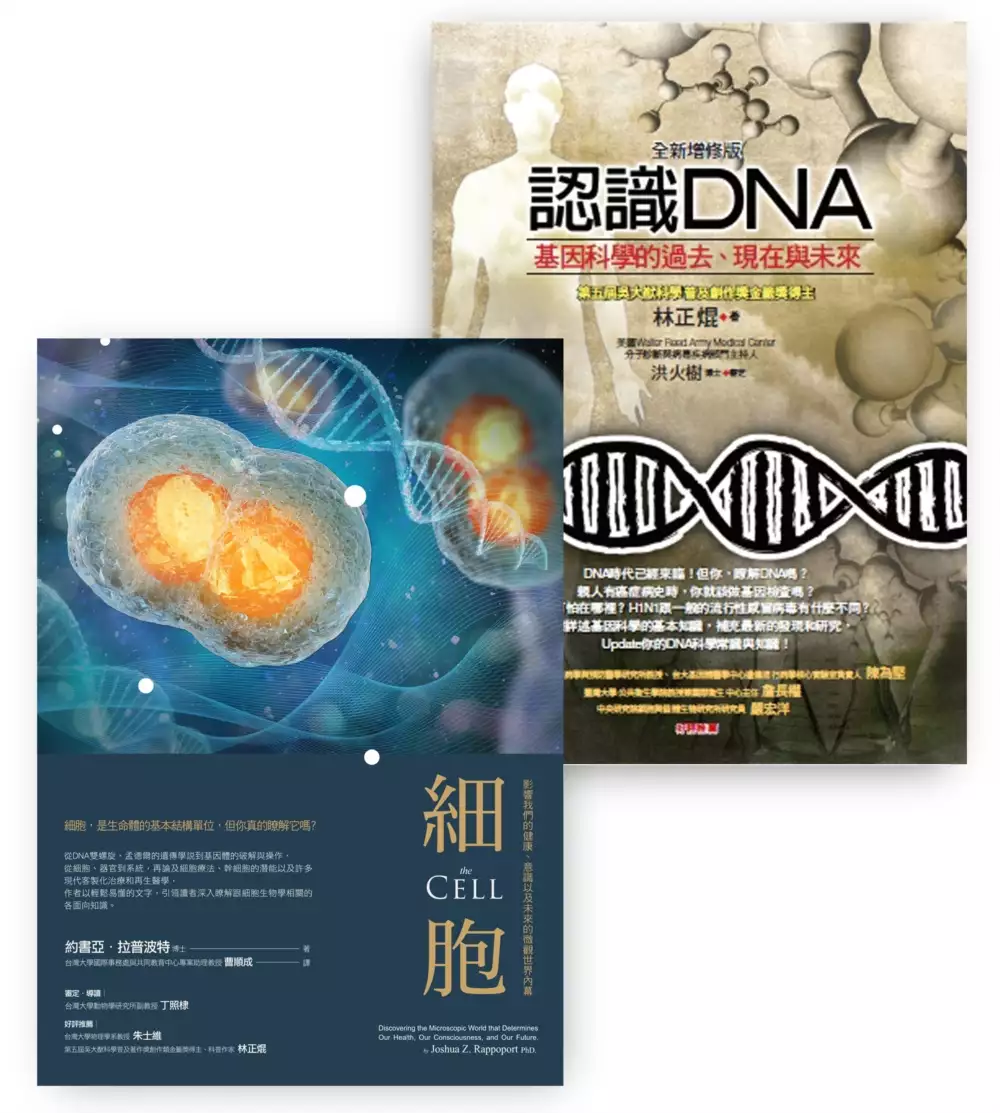

dna sequencing中文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦約書亞.拉普波特博士,林正焜寫的 生命科學入門套書(細胞+認識DNA) 和林正焜的 認識DNA(全新增修版):基因科學的過去、現在與未來都 可以從中找到所需的評價。

另外網站DNA Sequencing核酸定序設施 - IBMS, Sinica - 中央研究院也說明:To print out the DNA sequencing request form, please use A4 paper unified ... 請填寫中文真實姓名,請留實驗室電話,E-mail的部分請確定不會擋信,因為上傳結果 ...

這兩本書分別來自商周出版 和商周所出版 。

國防醫學院 醫學科學研究所 余慕賢、張正昌所指導 蘇國銘的 透過基於基因本體之整合性分析識別卵巢上皮性腫瘤發病機轉的失調基因功能體 (2021),提出dna sequencing中文關鍵因素是什麼,來自於漿液性上皮性卵巢癌、卵巢清亮細胞癌、邊緣性卵巢腫瘤、基因本體、機器學習、整合性分析、補體系統、SRC基因、芳烴受體結合路徑、上皮細胞間質轉化。

而第二篇論文國立清華大學 科技法律研究所 范建得所指導 柯品立的 論精準醫療政策應有的隱私保護架構 (2021),提出因為有 精準醫療、生物資料庫、大數據、隱私權、資訊自主權、基因隱私的重點而找出了 dna sequencing中文的解答。

最後網站SANGER SEQUENCING 中文是什么意思- 中文翻译 - Tr-ex則補充:Genome sequencing started in 1977 when Walter Gilbert and Frederick Sanger invented the first DNA sequencing technologies. 基因测序 ...

生命科學入門套書(細胞+認識DNA)

為了解決dna sequencing中文 的問題,作者約書亞.拉普波特博士,林正焜 這樣論述:

BU0139細胞 一本從頭開始解說細胞是什麼,卻不是教科書的科普讀物! 細胞,生命體的基本結構單位,但你真的瞭解它嗎? 你知道人類是如何發現細胞構造的嗎?跟顯微鏡的發展有什麼關聯? 細胞的結構是什麼?它在人體內如何運作? 更重要的是── DNA、RNA的轉譯、轉錄如何影響你; 人工改造基因體技術CRISPR是什麼?操控基因體可能嗎? 還有,攸關你我未來的個人化醫學與再生醫學的發展與可能難題有哪些…… 細胞是生命的基本單位,單細胞生物無所不在,包括我們身體的表面。人體是由特定細胞類型,排列成特定結構、並且彼此相互聯繫的不同自給自足的器官。我們的細胞可以被分離,並且在培養皿中生長。一個功

能不正常的細胞可以是癌症形成的原因。細胞療法、幹細胞的潛能,以及許多現代的個人化和再生醫學,歸根究柢都是受惠於對細胞在分析、理解和操作上新方法的運用。沒有先瞭解細胞和細胞生物學,便無法理解現代生物醫學的研究和臨床實作。因此,本書將細胞視為人類健康和疾病的核心焦點,人體的內部運作以及現代醫學的主要治療目標。 《細胞》作者書寫與細胞相關的大部分知識,從DNA雙螺旋、孟德爾的遺傳學說到基因體的破解與操作、最新的人工改造基因體技術CRISPR,從細胞、器官到系統,以及將生物科技運用在現實生活上,甚至還介紹了觀察細胞的光學顯微術發展和最新技術。本書文字淺顯易懂又不拖泥帶水,讀來有趣且沒有門檻。 BU

0058X認識DNA DNA時代已經來臨!但你,認識DNA嗎? 親人有癌症病史時,你就該做基因檢查嗎? 複製人真的可能嗎?SARS可怕在哪裡? H1N1跟一般的流行性感冒病毒有什麼不同? 本書詳述基因科學的基本知識,補充最新的發現和研究, Update你的DNA科學常識與知識! 基因體是一本歷史,記錄著人類時光旅行的故事;它是一本工作手冊,以數位的方式記載人體每一個細胞的製造藍圖與操作的秘密。研究基因體可以回溯人類的演化進程,可以看到祖先與疾病搏鬥的記錄,也可以察覺基因體的主人是不是比較容易罹患癌症、心臟病、中風、憂鬱症……,甚至可以從DNA端粒的長度一窺壽命的天機。 自從人類基

因體計畫在2000年完成草稿以後,DNA的新時代已經來臨,疾病的本質完全改觀,DNA為疾病提供了新的解釋、新的診斷、新的療法,與新的預防策略;如今醫學文獻幾乎不能不用DNA觀點審視研究的設計與解釋。在此之前,人類的基因幾乎是一個未知的謎團,我們即將成為破解這個謎團的第一個世代。我們有必要重新深入認識DNA、基因、基因體這些基本詞彙所代表的意義,以及它們的構造與功能,才有能力回顧這些年來DNA科學的主要進展,並進一步了解什麼是「生物技術」,以及一探DNA科學終極目標之一的「基因療法」現況。 有人說,現代人不會上網、不會收發電子郵件,就算是一種文盲。同樣的,學習自然科學的人如果不能了解近年來D

NA科學的發展,也會落入看不懂醫學、生物學最重要文獻的窘境。這就是本書出版的原因和目的。我們著重介紹基因體的基本知識,並補充近年來DNA科學最新的發現和研究,期許能為讀者做一次DNA新樂園的導覽。

透過基於基因本體之整合性分析識別卵巢上皮性腫瘤發病機轉的失調基因功能體

為了解決dna sequencing中文 的問題,作者蘇國銘 這樣論述:

上皮性卵巢癌(EOCs)在晚期或復發的婦科惡性腫瘤中常是致命的和頑固的,其中漿液性佔絕大多數而卵巢清亮細胞癌(OCCC)是僅次於漿液性上皮性卵巢癌的第二常見的上皮性卵巢癌。即便經過腫瘤減積手術後加上化學藥物治療後仍有不少的患者有著較差的預後或是復發,故整體而言,對於卵巢癌的治療仍是一個相當大的挑戰。此外,邊緣性卵巢腫瘤(BOT),包括漿液性 BOT與黏液性BOT,是屬於介於良性與惡性之間的卵巢疾病,雖然大部分的預後不差但是也有與卵巢癌不同的組織病理學特性。本研究使用以基因本體(GO)為基礎加上機器學習輔助運算的綜合分析去探討卵巢清亮細胞癌以及漿液性卵巢腫瘤包含漿液性邊緣性卵巢腫瘤與漿液性卵巢

癌的GEO資料庫中失調的基因體、功能途徑,藉以去識別重要的差異表達基因(DEG)。首先在卵巢清亮細胞癌的整合性分析中,發現無論是早期抑或是晚期,與免疫功能相關尤其是活化補體系統的替代途徑的功能失調在腫瘤發生佔有相當重要的關聯性,而補體C3與補體C5也影響了疾病無惡化存活期(Progression-free survival, PFS)和整體存活率(Overall survival, OS)且免疫染色結果是有意義的。而在漿液性卵巢腫瘤的分析中發現,SRC基因和功能失調的芳烴受體(AHR)結合路徑(Binding pathway)確實影響PFS和OS,而且與上皮細胞間質轉化(Epithelial-

mesenchymal transition, EMT)相關的鋅指蛋白SNAI2在腫瘤發生過程中有重要角色,並顯示出從漿液性 BOT 到卵巢癌有著逐漸上升的影響趨勢。未來,標靶治療可以專注於這些有意義的生物標誌並結合精確監測,以提高治療效果和患者存活率。

認識DNA(全新增修版):基因科學的過去、現在與未來

為了解決dna sequencing中文 的問題,作者林正焜 這樣論述:

基因體是一本歷史,記錄著人類時光旅行的故事;它是一本工作手冊,以數位的方式記載人體每一個細胞的製造藍圖與操作的秘密。研究基因體可以回溯人類的演化進程,可以看到祖先與疾病搏鬥的記錄,也可以察覺基因體的主人是不是比較容易罹患癌症、心臟病、中風、憂鬱症……,甚至可以從DNA端粒的長度一窺壽命的天機。 自從人類基因體計畫在2000年完成草稿以後,DNA的新時代已經來臨,疾病的本質完全改觀,DNA為疾病提供了新的解釋、新的診斷、新的療法,與新的預防策略;如今醫學文獻幾乎不能不用DNA觀點審視研究的設計與解釋。在此之前,人類的基因幾乎是一個未知的謎團,我們即將成為破解這個謎團的第一個世代。我們有必

要重新深入認識DNA、基因、基因體這些基本詞彙所代表的意義,以及它們的構造與功能,才有能力回顧這些年來DNA科學的主要進展,並進一步了解什麼是「生物技術」,以及一探DNA科學終極目標之一的「基因療法」現況。 有人說,現代人不會上網、不會收發電子郵件,就算是一種文盲。同樣的,學習自然科學的人如果不能了解近年來DNA科學的發展,也會落入看不懂醫學、生物學最重要文獻的窘境。這就是本書出版的原因和目的。我們著重介紹基因體的基本知識,並補充近年來DNA科學最新的發現和研究,期許能為讀者做一次DNA新樂園的導覽。 本書特色 DNA時代已經來臨!但你,認識DNA嗎? 親人有癌症病史時,你就該做基因

檢查嗎? 複製人真的可能嗎?SARS可怕在哪裡? H1N1跟一般的流行性感冒病毒有什麼不同? 本書詳述基因科學的基本知識,補充最新的發現和研究, Update你的DNA科學常識與知識! 作者簡介 林正焜 台大醫學系畢業,前台大醫院醫師 現為開業醫師、OneGene Biotech Inc.研發顧問。 著有:《認識DNA》、《細胞種子》以及《性不性,有關係?──有趣的性博物誌》,這三部作品曾榮獲中國時報開卷十大好書獎,以及第五屆吳大猷科學普及獎創作類金籤獎。 審定者簡介 洪火樹(H.H.Houng PhD) 馬里蘭大學微生物研究所博士 現任Walter Reed Army

Medical Center(美國) 分子診斷與病毒疾病部門主持人 林正焜的師父 審訂者序推薦序 全新增修版說明前言 文明的里程碑 第1部 基因體的構造與功能 第1章 人類的基因體一、基因體是記載在DNA上的細胞標準作業程序二、基因可以剪接,可以開關和調節強弱三、基因體種種有用沒用的片段四、粒線體DNA暗藏母系祖先信息 第2章 繽紛的基因體多樣性一、突變的效果二、單核?酸突變是辨識基因型的重要窗口三、基因體有許多重複出現的短串,可以當作DNA指紋四、「醫生,請先檢驗我的基因!」 第3章 細胞如何凍結基因?一、外基因遺傳讓一樣的DNA序列有不一樣的表現二、基因印?讓不同來源的基因有不一

樣的表達三、家族性智能不足的原因可能是基因過度甲基化四、甲基化過與不及都可能致癌 第4章 分子武器——攔截入侵者一、雙股RNA竟然會關閉基因二、RNA干擾機制在實驗室達成令人期待的初步成果三、RNA干擾成功治療小鼠的肝炎四、臨床使用的RNA干擾藥物 第2部 如果基因不按牌理出牌 第5章 細胞的叛變一、癌是基因的疾病二、雞為什麼長了肉瘤?三、癌症是好幾種基因攜手打造的怪物四、抑癌基因是細胞週期的煞車器 第6章 DNA與癌症一、肝癌的主要病因是肝炎病毒二、啟動EB病毒複製可以治療鼻咽癌及淋巴癌嗎?三、從基因型預知大腸癌的可能性四、建立乳癌基因型資料庫防治家族性乳癌五、我們需要花錢做癌症風險DNA篩

檢嗎? 第7章 從DNA看常見疾病一、從DNA尋找動脈硬化的療法二、預知失智紀事三、氣喘是許多基因被環境因素挑起的反應 第8章 擅於改頭換面的流感病毒一、流感病毒的來歷二、正在威脅著人類的禽流感和豬流感三、2009H1N1流感的真面貌四、流感疫苗 第9章 人工基因的用途 一、基因可以用來治療疾病嗎?二、基因可以用來當作疫苗嗎?三、如何運送基因到細胞裡頭?四、操作DNA可以製作多功能幹細胞 第10章 人類基因療法的經驗一、第一個成功案例二、腺病毒載體引發免疫風暴三、非病毒載體的經驗四、轉基因如何造成癌症?五、基因療法的前景 第3部 實驗室之終極秘技 第11章 PCR、定序、與即時PCR一、聚合?

連鎖反應是DNA科學的核心技術二、DNA自動定序三、二代定序NGS(next generation sequencing)四、高度敏感的定量工具——即時聚合?連鎖反應 第12章 DNA晶片一、基因晶片的功用與製作方式 二、晶片的實際用途三、全基因體關聯研究(GWAS)四、尚待克服的實際問題 專有名詞對照主要參考資料 〈推薦專文〉基因體科學的敲門磚 嚴宏洋 曾經共同主導國際基因體計畫的Francis S. Colin (從去年九月起,擔任美國國家衛生研究院院長),在今年初發表了一本名為《The Language of Life: DNA and the Revolution in Pers

onalized Medicine》的科普書籍。他用了十章的篇幅,談從人類基因體被解讀後,對個人、社會的衝擊;同時也討論在個人基因的隱私,與醫療上所面臨的諸多兩難的局面與對策。由於他這本書所要訴求的對象是普羅大眾,因而在行文時,很少使用科技名詞。要嚴格的說,這是一本屬於偏於「軟性」的科普書籍。因而對於真想進一步瞭解最近有關基因體研究,和其影響的讀者來說,唸起來會有種意猶未盡的感覺。很幸運的是,林正焜醫師剛剛完成了他先前寫的《認識DNA》一書的再版(第一版出刊於2005年),正好填補了這需求。相較於前述Colin的著作,林醫師的新著,應該可歸類於較為「硬性」的科普書籍。換句話說,真正想瞭解基因體

的內涵的讀者們,可以這本中文科普書籍,做為入門基因體學的敲門磚。 再版的《認識DNA》這一本書,共分為三大部份。第一部的主題是;基因體的構造與功能。 這一部份共有四章。第一章先對人類的基因體做了簡單的定義;然後在第二章對基因的多樣性給予詮釋。第三章則是談外因基因、基因印?,以及基因過度甲基化的基因凍結機制。第四章主要談的是RNA的干擾機制。這是近幾年很熱門的研究題目,主要是因為可以用在新藥物的開發。 第二部份的主題是;如果基因不按理出牌。從這一主題就可知道,這部份涵蓋的六章,主要在探討癌與基因的關係(第五章);DNA與癌症(第六章);從DNA看常見疾病(例如:動脈硬化失智氣喘)(第

七章);流感病毒(第八章);人工基因的用途(第九章);人類基因療法的經驗(第十章)。 第三部份的主題是:實驗室之終極祕技。主要是在介紹研究基因體的兩大工具。那就是聚合?連鎖反應、定序與即時聚合?連鎖反應(第十一章);與DNA晶片(第十二章)。整體的來說,這本修訂過的再版書,對過去五年來基因體研究的發展,做了個回顧,並且指出一些尚待克服的實際困難。譬如說:我自己主持的實驗室,過去幾年中一直在從事以香魚為模式動物的有關老化的研究。從今年起開始投入大量的經費,試圖以DNA晶片的技術來篩選有關老化的基因群的表現。一收到報告時,原先所期待的新發現的喜悅,卻被幾千個基因表現上的微小差異,而難以解讀其意

義所淡化了。這些實際的問題,在本書的最後一章,作者也給了些交代。 從科普的角度來看,《認識DNA》這一本書,不是一本可以當閒書來唸的書籍。由於字裡行間有許多的科學專有名詞,因而讀者想要好好唸完這本書時,應該有心理準備,要一章一章慢慢的讀,才能吸收作者所要傳達的訊息。我個人認為,這本書很適合高中及大學主修生物學的學子們,拿來做為課外補充書籍,必定可增長對最近基因體研究發展的瞭解。對沒有升學考試壓力的大眾而言,基因體的知識已經是不能不具備的基本知識。拿起這本書,好好的讀完它,一定不會令你失望的。 (本文作者為中央研究院細胞與個體生物研究所研究員) 〈推薦專文〉當代人的DNA追尋?知識愈多

瞭解愈少 陳為堅 對於一本科普書而言,能夠在五年內再版,放在今日「實體書籍」日漸萎縮的大環境來看,更是一項不容易的成就。讀者的熱烈回饋,基本上就是對於該書最好的肯定了。 在第一版的序言裡,我曾經引用彼得?杜拉克之「心靈地圖」來說明基因體與當代人的自我認知。當時我就深深感受到本書生動而不失準確的寫作風格,與一般的翻譯型科普書籍有很大不同。本書的再版,也算是印證我當初的推薦序誠屬實言而非溢美之詞。但是就如作者在全新修訂版中的說明,本書出版五年來基因體科學的進展可說目不暇給。現在回過頭來看,似乎也在改變研究人員對於DNA科學的「心靈地圖」:一開始的樂觀、自信,反而隨著愈多的知識,讓人看清我們

所瞭解的何其不足! 在新改版中,作者增加了不少新而有趣的進展。像是在第12章,作者簡介了新近的晶片技術與全基因體關聯研究(genome-wide association study,簡稱GWAS)。尤其是GWAS這個故事特別值得一談。一開始研究人員只是單純地想利用「地毯式搜索」,來蒐尋引發疾病的易感受性基因變異。在有系統比對同一群人是否出現單一核?酸的變異(single nucleotide polymorphism,簡稱SNP)後,研究人員彙整了50萬到100萬左右的SNP。接下來為了克服雜訊的干擾,因此透過跨國團隊的合作,在很短的時間內就累積了超過千人的病例組人數與對照組人數,然後將檢

體送進高通量的定型機器,進行數十萬個SNP標誌的定型。用俗話來,可說是一項「燒錢又燒人」的研究策略。但是自然界似乎跟研究人員開了一個很大的玩笑。雖然有少數新的標誌被找到,但是這些變異,全部加起來,能夠解釋疾病的變異量,常常不到10%!我有時跟學生開玩笑說,就算把GWAS有關第二型糖尿病的數十個基因變異都定型了,這些知識的總合對於是否發病的預測,還不如體重一項所能夠解釋的變異量大小。也就是與其花費大量金錢在基因定型,還不如去買一部體重計!當然,這不是說DNA科學不必研究。反而是說,在正確解讀DNA科學這本複雜的書時,是需要一些「修養」的,過度樂觀導致的簡化或刻意抵制而忽視,都不是好的策略。

對於人類基因體計畫之完成,很多論者,包括本書作者,都把它比擬成16世紀麥哲倫(1480-1521)所率領完成的地球環航。不過隨著初步定序之完成,研究人員開始更有系統尋找基因變異時,最具代表性的故事莫過於全基因體關聯研究的興起及其令人失望的結果。從這個角度來看,過去幾年的DNA科學進展,也許比較接近哥倫布(1451-1506)的探險:用錯的地圖(不知歐洲與亞洲之間,還存在著一個美洲)、到達錯的地點(到了美洲卻堅持是到了亞洲的印度群島)、而其錯誤的命名(把俘來的當地土著稱為印第安人)卻仍頑固地被沿用至今。但是不可否認地,哥倫布的探險終就開發了一片新天地。 整體來看,回到本書的初衷,也是我樂於再

度為本書寫序的理由,就是我們需要與時俱新的DNA知識,好讓我們認清現有瞭解的限制,而能繼續永不停止的探索。 2010年 8月 25日 (本文作者為國立台灣大學終身特聘教授、公衛學院副院長、公衛系暨流行病學與預防醫學研究所教授、台大基因體醫學中心遺傳流行病學核心實驗室負責人) 〈推薦專文〉 讓病毒無所遁形的DNA技術 洪火樹 近幾十年來,出現了許多對人類社會產生重大影響新興疾病,其中大部分是新興傳染病,病原在一個全新宿主體內大量複製後傳播給人類。例如從墨西哥開始爆發的2009H1N1新流感,據美國疾病死亡週報的報導,一開始(在4月26日之前)就造成至少81人死亡(Dawood, 20

09;MMWR2009)。緊接在墨西哥和美國之後,2009年H1N1流感迅速攻陷歐洲、亞洲、非洲及南美洲,傳播的速度和範圍這麼驚人,主要原因應該是密切的空航(空中交通?),讓病毒隨著人類宿主搭乘飛機旅行到全球各地(Dawood, Jain et al 2009; Swedish, Conenello et al 2010)。當時世界衛生組織與美國疾管局都憂心這種流感會流行全球,2009年6月10日世界衛生組織終於正式宣佈2009H1N1新流感大流行。 就像2003年SARS爆發僅僅短時間造成人類社會不安一般,2009H1N1流感大流行也在2010年7月正式宣佈已經結束,流行期僅只一年。人類

文明史經歷了很多次死傷慘重、影響深遠的疫病,相較之下,我們是不是幸運地可以免於疫病的傷害或可以降低疫情到最輕微的程度,就像在2003年經歷的SARS或2009年經歷的H1N1流感一樣?在多久的未來我們又會遭遇另一個新興疫病? 從林正焜醫師這本《認識DNA》二版,讀者可以認識當代DNA技術的原理與應用,事實上,2003年和2009年的疫病會被迅速控制撲滅,最主要的原因可能要歸功於近年DNA技術的進展。最新的DNA技術讓科學家可以迅速辨識病原,大量解碼病原的DNA∕RNA序列,這一來衛生單位就能夠針對病原採取對策,建立確實的診斷原則,研發有效的疫苗,監控疫情,防止致死疫病傳播。我相信,閱讀這本

與時俱進、精彩的書之後,讀者對於DNA科學如何改變人類的文明會有通盤的認識。 (本文作者洪火樹博士為美國Walter-Reed Army Medical Center分子診斷與病毒疾病部門主持人) 序 認識DNA:二十一世紀公民的基本素養 近年來國內出版界出版了一部分與基因體醫學相關科普書籍之中文翻譯本,這些書籍雖能夠帶給讀者新知,但是因為取材的關係比較不能將深奧的基因體相關知識用比較淺顯的方式傳達給國內讀者。我很高興看到林正焜醫師根據他和洪火樹博士兩位於2005年所合著一書的基礎上,獨自再次更新內容之後所出版的《認識DNA》。五年來林醫師在科普寫作的能力上有極為驚人的成長和進步,不但

年年有新的科普書籍的出版,更在今年獲頒科普創作獎。在得獎之後林醫師回頭更新補充五年前的這一本書顯示《認識DNA》對於林醫師作為科普作者的特殊意義,也反應人類基因體學知識日新月異快速成長的速度。 林正焜醫師是開業多年的基層醫師,讓這本書不但具備基因體相關醫學研究上最新的發展和發現,也具備第一線病人對治療疾病和追求健康的方法和渴望。這一本綜合國際學術潮流和台灣疾病經驗的書,以其獨特的台灣觀點帶給讀者全新的閱讀經驗,提供讀者感同身受的基因體知識,達到將深奧難以捉摸的基因體相關知識拉近時空距離感的效果。讀者在這本書的字裡行間,也可以讀出作者在繁忙辛苦的看診之餘,搜尋文獻閱讀資料和驗證觀點之後,所刻

畫出來的這一本適合不同年齡層的一般民眾和專業背景不一樣的人士閱讀的科普書籍。我要恭喜作者的成就和他對於提升國人了解基因體醫學知識的貢獻。閱讀這本書讓我自己對近代生物學的認識有許多的收穫和成長,我很樂意將我愉快的閱讀經驗藉由這一篇序和讀者分享,我深深相信,讀者一定會從這本書上得到知識和喜悅。 這本書共分三部十二章,第一部用四章來介紹基因體的構造與功能,第二部用六章來介紹基因變異的相關議題,第三部用兩章來介紹基因體醫學實驗室常用的實驗方法與設備。林醫師在這一版的《認識DNA》大幅更新了近五年來生物醫學界對基因體醫學原理和應用方面最新也最正確的知識,同時也納進五年來基因體醫學研究應用新近發生疾病

的發現和篩檢治療疾病的新方法和技術。仔細讀完本書之後,您將不難發現 《認識DNA》 一書確實有教科書的嚴謹和架構,這一點可以從作者所引用的參考文獻中窺出端倪。本書優點之一是各章的獨立性和完整性都非常充分,不論是對基因體功能某一些特定題材有興趣,或是著重國人主要癌症、傳染性疾病、精神疾病、慢性疾病、基因體病因的探討的讀者,都可以在個別的章節當中得到想要的資訊。因此,讀者除了可以依章節順序閱讀之外,也可以由第二部之第五至第十章的例子切入之後再回頭閱讀第一部分的原理說明。基因體醫學深奧之處除了在於觀察對象的微小難以掌控之外,另一個障礙就在於其使用的實驗方法與設備上的日新月異。這一本書的優點在於第三部

的內容將一些常用和新進的實驗技術與方法,以深入淺出的以文字和圖形介紹給讀者。相信這本書第三部中實驗技術的介紹,將可以導引對生命科學有興趣的中學生和大學生進入這一個新興又令人興奮的科學天地。 我希望讀完這本書之後能讓我們的社會有更多具備基因體知識的公民,並且將這些知識化為力量來提醒我們的政府必須有堅強的決心來推動深度和廣度上都可以跟國際同步競爭的生物醫學研究。閱讀過本書的工商界朋友,不要再遲疑現在正是積極投入生物與資訊、基因與網路相輔相成的新興產業研發的時機,不但公司本身要積極投入研發,同時更要投入足夠的資金資助學術界進行生技研發,藉著產學合作的方法來研發有助於人類福祉的各項生物知識、技術與

產品。 當世界各國紛紛在學校教育和民眾教育上加強有關基因體相關知識之教育內容的深度和廣度的時候,台灣從小學到大學的制式教育和一般民眾的社會教育上,也都必須儘快在生物醫學和生命科學教育內容上做品質與數量上的調整,才可以讓台灣人有足夠的知識基礎來迎接新生物學的挑戰,讓台灣在面對新生物醫學的競賽場上取得一席之地。《認識DNA》一書將會是生物醫學普及教育路程上一本不可或缺的好書。 詹長權 臺灣大學公共衛生學院教授兼國際衛生中心主任

論精準醫療政策應有的隱私保護架構

為了解決dna sequencing中文 的問題,作者柯品立 這樣論述:

精準醫療乃植基於二十一世紀基因體科學之突破,加上大數據技術的蓬勃發展與人體生物資料庫的加值應用而崛起的一種新型醫學概念與客製化的醫療模式,旨在找出對病患合適且合理的醫療照護方針與用藥指南,在正確的時間針對正確的病患獲得正確的治療,希冀能大幅提升醫療照護的效能,減少醫療資源的浪費,並增進整體醫療與公眾健康水平,造福人類社會。為此引頸期盼的新願景,世界多國紛紛投入大量資源與政策規劃來推動相關發展,台灣亦在此之列,然而社會價值觀與倫理法制的形成過程,遠遠不及科技發展的光速,因此引發不少爭議。本文將聚焦於精準醫療的隱私保護,從個人資料的隱私保護規範為基礎,延伸至對基因隱私之保護,探討精準醫療政策之推

動與既有隱私保護原則的衝突、資訊自主權之衝擊、資料揭露之疑慮,以及公共利益與個人利益之衡平等議題,並藉由參考英國與美國之隱私法制面、精準醫療實際運作之規範架構與經驗,來檢視我國在發展精準醫療之際,該如何建構出透明且值得信任的隱私保護與倫理治理框架,並提出建議。

想知道dna sequencing中文更多一定要看下面主題

dna sequencing中文的網路口碑排行榜

-

#1.科研服務 - 華聯生物科技

科研領域, Array高密度基因晶片, Next Generation Sequencing (NGS)次世代定序. DNA, CytoOne Array ... Whole Genome Sequencing (WGS) Targeted Sequencing 於 www.phalanx.com.tw -

#2.Pandemic hit the pause button on the discoveries of new ...

The lab work involves performing genome sequencing and DNA barcoding, which Naskrecki considers pivotal to quickly doing species ... 於 news.mongabay.com -

#3.DNA Sequencing核酸定序設施 - IBMS, Sinica - 中央研究院

To print out the DNA sequencing request form, please use A4 paper unified ... 請填寫中文真實姓名,請留實驗室電話,E-mail的部分請確定不會擋信,因為上傳結果 ... 於 www.ibms.sinica.edu.tw -

#4.SANGER SEQUENCING 中文是什么意思- 中文翻译 - Tr-ex

Genome sequencing started in 1977 when Walter Gilbert and Frederick Sanger invented the first DNA sequencing technologies. 基因测序 ... 於 tr-ex.me -

#5.利用小量次世代基因體定序開發長壽花及聖誕紅微衛星標誌之研究

花及聖誕紅DNA 樣品分別接MID 後混合,完成1/4 個PicoTiterPlate 之定序,共獲得. 60.9 與53.3 Mbp 鹼基對(180,648 與135,085 條序列),含SSR 基因座並於兩端可設. 於 www.tydares.gov.tw -

#6.Philanthropists Push Police Searches of DNA Databases

When the police can't afford to solve cold cases using DNA databases, ... but Othram was seeking $5,000 to sequence the victim's DNA. 於 www.nytimes.com -

#8.DNA测序服务 - 碧云天

1977年,英国人Fred Sanger发现在DNA复制过程中掺入ddNTP,会产生一系列末端终止 ... DNA测序是重要的分子生物学分析方法之一,它不仅为基因表达、基因调控等生物学 ... 於 www.beyotime.com -

#10.DNA定序(DNA Sequencing) - 小小整理網站Smallcollation

DNA測序(DNA sequencing,或譯DNA定序)是指分析特定DNA片段的鹼基序列,也就是腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)與鳥嘌呤的(G)排列方式。快速的DNA測序方法 ... 於 smallcollation.blogspot.com -

#11.簡介次世代定序技術及美國的法規管理

1977 年Frederick Sanger 發明「鏈終止法(Chain termination method)」的核酸定序. 技術,使得核酸序列成為分子生物技術的基礎資訊之一,Frederick Sanger 也因此 ... 於 www.cde.org.tw -

#12.dna sequencing 中文- 脫氧核糖核酸序列分析… - 查查在線詞典

dna sequencing中文 ::脫氧核糖核酸序列分析…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋dna sequencing的中文翻譯,dna sequencing的發音,音標,用法和例句等。 於 tw.ichacha.net -

#13.2022 Priestley Medalist Peter B. Dervan pioneered treating ...

Peter B. Dervan started studying DNA through the lens of organic chemistry before the tools for sequencing and synthesizing it existed. He ... 於 cen.acs.org -

#14.107 年度/全程研究報告 - 衛生福利部疾病管制署

計畫中文摘要:. 高通量定序(high-throughput sequencing),又稱為下世代定序 ... generation sequencing, NGS), 其成功超越傳統sanger sequencing,. 於 www.cdc.gov.tw -

#15.Genomic DNA Extraction - 騰達行企業股份有限公司

簡單快速的DNA 萃取試劑組,可用於快速分離生物樣品的total DNA,例如Plasmid, Genomic DNA, ... 抽取出來的DNA 可用於PCR, nucleotide blotting, DNA sequencing, ... 於 www.unimed.com.tw -

#16.Novel Technology to Decode Whole DNA of IVF-embryo

Whole-genome sequencing of IVF embryo can now be decoded easily as per scientists at a US-based gene analytics, published in the journal ... 於 www.medindia.net -

#17.DNA测序_百度百科

DNA测序(DNA sequencing,或译DNA定序)是指分析特定DNA片段的碱基序列,也就是腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)与鸟嘌呤(G)的排列方式。快速的DNA测序方法 ... 於 baike.baidu.com -

#18.使用基因組定序進行個人化醫學 - Micron

Per patient! “There's a transition happening from gene paneling to whole exome sequencing to whole genome sequencing,” says Hemant Thapar, co-founder and CEO of ... 於 tw.micron.com -

#19.中大率先引入全基因組測序技術作胎兒產前診斷

香港中文大學(中大)醫學院婦產科學系成功引入嶄新的全基因組測序技術, ... 胎兒臍帶血測量DNA序列中的拷貝數變異,以檢測胎兒有否出現基因組失衡。 於 www.med.cuhk.edu.hk -

#20.科技史系列 淺談DNA測序的原理(一) 之鏈終止法/Sanger法

DNA ,中文名稱脫氧核醣核酸,是絕大部分生物所使用的遺傳物質。 ... 新測序技術(Next generation sequencing technology),或稱次世代測序技術的 ... 於 beginneros.com -

#21.WGS vs. WES | 次世代定序知識櫥窗

而目前利用NGS (next generation sequencing) 技術應用在DNA定序上的種類,大致可以分成三類:. Whole genome sequencing是將整個人類基因體都拿來定序, ... 於 toolsbiotech.blog.fc2.com -

#22.研究服務| 鼎捷生技有限公司

樣本於抽取DNA後,按V3-V5定序區域,使用帶有adaptor的特異引物進行PCR擴增與純化,進行定量後使用MiSeq PE300定序並獲得長度≥585bp的原始數據。 樣品需求: 100 ng gDNA, ... 於 topgenbio.com.tw -

#23.DS3000 毛細管電泳DNA定序儀 - 冷泉港生物科技股份有限公司

DS3000 毛細管電泳DNA定序儀. DS3000 Capillary Electrophoresis Sequencer. DS3000 以合理的價格、卓越的設計和結合人性化的操作介面提供迅速精確的桑格式定序能力。 於 www.csbiotech.com.tw -

#24.美國癌症基因體圖譜計畫TCGA (The Cancer Genome Atlas)簡介

早期mRNA/microRNA transcriptome,及 copy number由Affymetrix或Agilent microarray. 測量,自2011年起,更轉由新一代定序技術. (Next Generation Sequencing)來獲得更 ... 於 www.tsim.org.tw -

#25.新興產前遺傳檢測

項目也正蓬勃發展;例如游離胎兒DNA染色體異常母血篩檢. (cfDNA. screening. for. fetal. ... 液,經次世代基因定序技術(Next Generation Sequencing, NGS),偵. 於 www.hpa.gov.tw -

#26.开发超快速纳米孔测序,7小时发现致病基因突变 - 游无穷

全基因组测序(WGS)可以让科学家看到一个人完整的DNA序列构成,其中包含从 ... variants with ultra-rapid nanopore genome sequencing 的研究论文。 於 youwuqiong.top -

#27.ACT Genomics

ACTDrug®+ 癌核克®癌症基因檢測利用次世代定序(Next Generation Sequencing, ... ACTMonitor®+ 癌易蹤®癌症基因檢測透過抽血即時監控50種腫瘤游離DNA,協助醫師追蹤 ... 於 www.actgenomics.com -

#28.James R. Downing, MD, elected to Fellows of AACR Academy ...

In announcing the honor, AACR cited Downing's role in the Pediatric Cancer Genome Project, which involved whole-genome sequencing of the ... 於 www.stjude.org -

#29.DNA Sequencing | Thermo Fisher Scientific - TW

From whole genome sequencing to targeted sequencing, our portfolio supports a wide range of throughput and research application needs for DNA sequencing. 於 www.thermofisher.com -

#30.次世代定序(Next Generation Sequencing,NGS)

NGS降低單一鹼基定序所需的成本,也讓當前的定序檢測不再受限於基因的大小或多寡。因此,NGS近年來在臨床上被廣泛地應用,包含偵測血液中游離的DNA,以做為腫瘤基因突變的 ... 於 ai-ngs.com -

#31.16S rDNA SEQUENCING - NGS 次世代定序 - 威健股份有限公司

Metagenomics 的領域廣泛,較多為環境物種組成的研究,而Ribosomal DNA 為不同物種間,保留程度相對較高的序列,因此也常被科學家用來作為分辨物種的依據。在16S Ribosomal ... 於 www.welgene.com.tw -

#32.dna sequencing-翻译为中文-例句英语

使用Reverso Context: An example of the results of automated chain-termination DNA sequencing.,在英语-中文情境中翻译"dna sequencing" 於 context.reverso.net -

#33.螢光法DNA測序 - 中文百科全書

中文 名稱, 螢光法DNA測序. 英文名稱, fluorescencebased DNA sequencing. 定義, 通過四種不同螢光試劑分別標記四種雙脫氧核苷酸進行DNA測序的方法。 於 www.newton.com.tw -

#34.生物資訊核心 - 北醫研發處

De-novo protein sequencing analysis. 3. Protein-DNA/RNA/protein interaction. 4. Metabolomics analysis. 系統生物學(systems biology)分析. 服務項目:. 於 tmurd.tmu.edu.tw -

#35.【DNA sequencing analysis】的中文翻译和相关专业术语翻译

【DNA sequencing analysis】的中文译词:DNA序列分析; 【DNA sequencing ... deep DNA sequencing 快速DNA测序技术; Sanger dideoxy DNA sequencing 双脱氧测序法; 於 www.scidict.org -

#36.DNA 甲基化分析技術之發展與應用

基因組中DNA 甲基化程度與基因表現密切相關,因此,逐漸受到重視。 ... is treated with sodium bisulfite followed by PCR of the target sequence to generate the ... 於 scholars.tari.gov.tw -

#38.Supplemental support and public health partnerships critical ...

Here in the United States, CDC has vastly expanded the national capacity for genomic sequencing through supplemental support to state, ... 於 www.cdc.gov -

#39.高準確度的長讀取基因定序技術「HiFi 定序」帶來哪些突破與 ...

相較於NGS (Next-generation sequencing) 次世代定序技術每一個定序片段長度僅有<300 bp、且需要仰賴PCR 擴增技術放大DNA 樣本,長讀取定序技術每一個 ... 於 www.blossombio.com -

#40.DNA Sequencing: Optimizing the Process and Analysis - 博客來

內容簡介. DNA sequencing techniques have evolved rapidly in recent years -- largely resulting from the Human Genome Project -- but scientists still ... 於 www.books.com.tw -

#41.國家教育研究院-生命科學學術名詞 - SheetHub.com

英文名稱 中文名稱 學門 57632032 disruptive selection 分裂天擇 大一普生 57632033 dissecting microscope 解剖顯微鏡 細胞生物 57632034 dissimilation 異化 生命科學 於 sheethub.com -

#42.人工智能快速全基因组自动分析系统在新生儿/儿童重症监护室 ...

全基因组测序(whole genome sequencing, WGS)则涵盖包括点突变、拷贝数、内含子区域 ... 其中部分技术还不完善,中文环境下的患者表型自动采集将是首先面临的困难。 於 www.ncbi.nlm.nih.gov -

#43.「Genome 基因體」 DNA (去氧核糖核酸) 的基本要素

Reference Sequence (參考序列). Page 5. 5. All humans share the same basic set of genes and other DNA regions, this “reference” sequence represents every person. 於 www3.nccu.edu.tw -

#44.dna sequencing翻譯及用法- 英漢詞典 - 漢語網

dna sequencing中文 的意思、翻譯及用法:DNA測序;DNA定序。英漢詞典提供【dna sequencing】的詳盡中文翻譯、用法、例句等. 於 www.chinesewords.org -

#45.Gene Cloning | 如何將目標基因克隆到載體中(上) - ACE Biolabs

確認序列:放大含有目標片段的「載體」,以及送定序確認。 一、獲得「一團多樣的 DNA 片段混合物」. 於 www.acebiolab.com -

#46.Universal Sequencing Technology | LinkedIn

Our Tell-Seq technology simply turns a 2nd generation DNA sequencer into a 3rd gen, Long-Read Sequencer. The affordable TELL-Seq WGS library prep kit is used in ... 於 www.linkedin.com -

#47.第一章緒論1.1 基因檢測學起源1.2 基因晶片的發展歷程

就能夠藉由基因雜交(hybridization)來搜尋與它互補的另一股DNA 序列, ... 定序(sequencing by hybridization,簡稱SBH)及單鹼基複型序列( single. 於 ir.nctu.edu.tw -

#48.DNA测序,高通量测序| 解开遗传密码 - Illumina

DNA 测序是一项高度可扩展的技术,可通过多种方法应用于小的目标区域或整个基因组,使研究人员能够研究并更好地了解健康和疾病。 Decade of Sequencing. 测序技术的十年发展. 於 www.support.illumina.com -

#49.焦磷酸定序 - 醫學研究部共同研究室

DNA 合成時,DNA聚合酶(DNA polymerase)將相對應之去氧核糖核苷酸(dNTP)結合至新合成股3'端,接著釋放出PPi,PPi在ATP硫酸化酶(ATP Sulfurylase)作用下,將adenosine ... 於 ntuhmc.ntuh.gov.tw -

#50.Intoduction to Next Generation Sequencing | 學術寫作例句辭典

Targeted next-generation sequencing was performed, and genome-wide ... 靶向下一代測序(NGS),Sanger測序和多重連接依賴性探針擴增(MLPA)調查了24例中文指數AR ... 於 academic-accelerator.com -

#51.Breast Cancer Risk Genes — Association Analysis in More ...

Chinese Translation 中文翻译 ... We used a panel of 34 putative susceptibility genes to perform sequencing on samples from 60,466 women with ... 於 www.nejm.org -

#53.DNA定序 過去現在與未來

一開始定序也不是針對DNA,而是針對RNA,如細菌的rRNA 或tRNA,或是噬菌體的單 ... 這就是後來最為人所稱道的Sanger sequencing,直到現在實驗室還會 ... 於 investigator.tw -

#54.Overviews of “next-generation sequencing” | RRFMS - Dove ...

NGS technology refers to non-Sanger-based high-throughput DNA sequencing technology. Millions or billions of DNA molecules can be sequenced in ... 於 www.dovepress.com -

#55.全基因體定序Whole Genome Sequencing (WGS) - 圖爾思公司

全基因體定序Whole Genome Sequencing (WGS) · 一般樣品: ≧ 1.0 ug 石蠟包埋樣品(FFPE sample): ≧ 1.6 ug · DNA 濃度: ≧ 50 ng/ ul (Qubit ® 測定) · 樣品體積: ≧ 20 ul ※ ... 於 www.toolsbiotech.com -

#56.16S rRNA测序:基于PCR的技术,用于识别细菌物种 - JoVE

16S rRNA基因测序基于聚合酶链反应(PCR)(7-8),然后是DNA测序(9)。 ... Gayral, J.P., Raoult D. 16S ribosomal DNA sequence analysis of a large collection ... 於 www.jove.com -

#57.核酸定序(DNA Sequencing) - 明欣生物科技

核酸定序係指解析特定DNA 片段的核苷酸序列。明欣生物科技於1998 年開始提供核酸定序服務,於2003 年引進ABI 3730xl 毛細管電泳(capillary electrophoresis, CE) 自動 ... 於 www.missionbio.com.tw -

#58.前瞻基因體學技術於農業領域之研發應用與展望.pdf

自生物之全基因體(whole genome)被定序後,分子生物學已由研究三類主要生物大分子:. DNA、RNA 和蛋白質之中心法則(central dogma),擴展為研究基因體學(genomics)、 ... 於 newagri.ntu.edu.tw -

#59.走過半世紀的基因定序從研究技術蛻變成為產業支柱(上)

Complete Genomics (CG)的NGS定序系統是採用DNA nanoball sequencing的 ... 全球第一部中國製造、搭載中文操作介面的桌上型高通量定序儀-BGISEQ-500。 於 geneonline.news -

#60.DNA定序- 維基百科,自由的百科全書

DNA定序(英語:DNA sequencing)又稱DNA測序,是指分析特定 · RNA · DNA定序可用於確定任何生物的單個基因的序列,較大的遺傳區域(即基因簇或操縱子的簇),完整的染色體或 ... 於 zh.wikipedia.org -

#61.美国ACCDON公司旗下品牌 - SCI论文修改

中英对照. DNA序列测定,DNA测序. DNA sequencing. 学科分类. 生物学 遗传学 · 返回搜索结果. 例句. 暂无. 我来贡献例句:. Email: (选填). 验证码: 提交. 於 www.letpub.com.cn -

#62.Scientists have discovered antibiotic properties in bacteria

Using computer-based genome analysis, researchers at ETH Zurich have now ... The application of bioinformatics and modern DNA sequencing ... 於 www.weforum.org -

#63.次世代定序(next generation sequencing)技術應用於登革病毒 ...

利用NexteraXT DNA Library Preparation Kit(Illumina)製備library,. 原理如(圖五)所示,利用基因工程產生的transposome 將DNA 檢體切成約300bp. 大小的片段,並同時在兩 ... 於 report.nat.gov.tw -

#64.Hear in Taiwan - RTI Radio Taiwan International

A middle schooler commits arson to get out of school, DNA sequencing catches cheaters in a high-stakes tea competition, and where in Taiwan ... 於 en.rti.org.tw -

#65.NGS 次世代定序常用名詞

二代測序技術:next generation sequencing(NGS)又稱為高通量測序技術,與傳統 ... 表觀遺傳學:Epigenetics,是指在基因組DNA 序列沒有改變的情況下,基因的表達 ... 於 www.zgenebio.com.tw -

#66.Sanger 测序_测序_应用领域_基因组学 - Cytiva

Sanger 测序(也称为双脱氧序列测定)是一种用于测定DNA 核苷酸序列的链终止方法。该方法由两届诺贝尔奖得主Laureate Frederick Sanger 和他的同事在1977 年开发,是 ... 於 www.cytivalifesciences.com.cn -

#67.sequencing中文(繁體)翻譯:劍橋詞典

192 worm to advance the argument for comparative genomics and thereby human genome sequencing. 來自Cambridge English Corpus. The longer ... 於 dictionary.cambridge.org -

#68.諾貝爾獎前奏:「度日如年」的次世代定序 - 史丹福狂想曲

現在最常用的DNA定序方法是桑格定序(Sanger sequencing),發明者桑格(Frederick Sanger)是歷史上唯一一位獲得兩次諾貝爾化學獎的科學家(除了發明了 ... 於 drstanford.blogspot.com -

#70.Top™ DNA Sequencing Kit - 洋森生物科技有限公司

DNA定序試劑:內含所有DNA sequencing藥品。 定序為高溫反應(thermal cycling),雙股鹼基變性受二級結構及高GC比影響,本產品含7-deaza dGTP是最佳的定序試劑 優勢:1. 於 www.jolex.com.tw -

#71.genome sequencing - Linguee | 中英词典(更多其他语言)

大量翻译例句关于"genome sequencing" – 英中词典以及8百万条中文译文例句搜索。 於 cn.linguee.com -

#72.次世代定序 (Next Generation Sequencing, NGS) -光鼎生物 ...

西元2005 年Roche 推出Roche 454 Genome Sequencer 後,市面上的次世代定序儀呈百家爭鳴的現況,而無論哪種定序平台,上機前的建庫(Library preparation) 是定序成功與否最 ... 於 www.bioptic.com.tw -

#73.定序間的釘孤枝!–淺談次世代基因定序技術 - 泛科學

桑格法的開發讓我們得以從基本面去看生物體表現,也就是說從微觀的DNA序列開始了解起生物體的化學表現。桑格法的原理其實說穿了就是應用聚合酶的特性,但是桑格在反應劑裡 ... 於 pansci.asia -

#74.簡介一代定序---Sanger定序@ 基因叔叔:科普

在過去華生與克利克在1953年解開DNA的雙股螺旋結構後(圖一),開啟了分子生物技術時代,不再是以巨觀及外在表徵去探討基因遺傳、家族性疾病及生物演化 ... 於 unclegene6666.pixnet.net -

#75.後基因體時代之生物技術 - 陽明大學

萬個鹼基(6),一天220 萬鹼基,為目前ABI 3700 DNA Sequence 之約40 倍快。 ... 體及蛋白質體之現代技術,如:DNA micro sequencing、DNA chip ... 於 www.ym.edu.tw -

#76.二十一世紀生物醫學的尖兵-基因晶片(Gene chips) - 線上教學

例如一九七零年代所發展的分子選殖(molecular cloning)與自動化去氧核醣核酸定序分析(automated DNA sequencing)拓展了生物醫學研究領域及建立生物醫學研究者的分子 ... 於 www1.cgmh.org.tw -

#77.ABI 3100 DNA定序儀- 儀器設備- 臨床醫學研究中心 - 國泰綜合 ...

ABI 3100 DNA定序儀 ... 全自動遺傳分析系統(ABI PRISMa 3100 Genetic Analyzer) 此儀器採用毛細管電泳及四色螢光標記之基本原理,再配合電腦軟體進行資料的收集和分析,不但 ... 於 www.cgh.org.tw -

#78.Human genome project 基因組學-人類基因體計劃及其應用

粒腺體DNA. • 基因組學(基因體學). 目的:研究基因組結構、基因功能、基因演化. 工具:. -‐ 基因組定序 – 基因組完整定序. -‐ 生物資訊學– 序列組裝及分析. 於 www2.nsysu.edu.tw -

#79.微生物菌相分析服務

>100 ng DNA ... Pair-end sequencing ... 請將DNA或RNA包裝妥當後(注意,謹防漏及壓破)隨同填妥之次世代高通量基因定序申請單,逕寄(限時掛號):台南市北區勝利路367 ... 於 cgm.ncku.edu.tw -

#80.粒線體基因定序 - 豐技生物科技

粒線體基因定序Mitochondrial DNA Sequencing. 粒線體是真核細胞中提供能量,產生ATP的主要胞器。關於粒線體的起源,內共生假說認為原粒線體被另一個 ... 於 www.fcbiotech.com.tw -

#81.DNA 定序技術之演進與發展

separation)的電泳分析或合成(Sequencing by synthe- sis)之定序方法,解讀DNA 序列[6]。 1977 年,Sanger 等提出的分離定序法,其原理即. 在於反應試劑中,依4 種鹼基分類 ... 於 www.labmed.org.tw -

#82.dCTP =98%, solution, 100 mM, suitable for DNA sequencing ...

dCTP =98%, solution, 100 mM, suitable for DNA sequencing, suitable for DNA amplification; Synonyms: dCTP,2′-脱氧胞苷-5′-三磷酸,脱氧胞苷-5′-三磷酸, 2′-; ... 於 www.sigmaaldrich.com -

#83.全外显子测序 - 华大科技

全外显子测序 (Whole-exome sequencing,WES)是高频应用基因组测序方法。外显子是人基因组的蛋白编码区域,利用序列捕获技术可以将其DNA捕获并且富集。虽然外显子 ... 於 www.bgitechsolutions.com -

#84.DNA測序技術 - 中文百科知識

DNA sequencing technology,在分子生物學研究中,DNA的序列分析是進一步研究和改造目的基因的基礎。目前用於測序的技術主要有Sanger等(1977)發明的雙脫氧鏈末端終止 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#85.Alt-R HDR Donor Oligos - Integrated DNA Technologies

Single-stranded DNA oligos built for homology-directed repair (HDR) ... and then use the tool to design and visualize your desired edit within the sequence. 於 eu.idtdna.com -

#86.DNA 测序激光器| 相干公司 - Coherent

更多波长使用我们独有的OPSL 技术选择您需要的准确波长。 减少难题使用结合两个或多个波长的光引擎消除您的设计难题。 dna sequencing ... 於 www.coherent.com -

#87.illumina DNA Prep - 均泰生物科技股份有限公司

為了滿足使用者對簡化及加速樣品製備流程的需求,illumina推出新一代的全基因體定序(WGS)樣品製備試劑套組– illumina DNA Prep (原名Nextera DNA Flex Library Prep), ... 於 www.gtbiotech.com.tw -

#88.DNA sequencing - DNA定序 - 國家教育研究院雙語詞彙

DNA定序. DNA sequencing. 中國大陸譯名: DNA测序 公告日期: 104.11.09. 以DNA sequencing 進行詞彙精確檢索結果. 出處/學術領域, 英文詞彙, 中文詞彙. 學術名詞 於 terms.naer.edu.tw -

#89.DNA sequencing是什么意思,DNA测序翻译 - 生物医药大词典

中文 : 威勒的团队使用DNA排序和计算机模拟的方法重构了有毒鱼类的遗传树,一直追溯到它们的共同祖先. 英文: Methods DHPLC and DNA sequencing were used to examine ... 於 dict.bioon.com -

#91.A Database for Single-cell Whole Genome DNA Methylation ...

With the continuous development of single-cell sequencing technology, advances in sequencing methods have enabled the development of strategies to analyze ... 於 ngdc.cncb.ac.cn -

#92.纳米孔测序技术原理介绍

Oxford Nanopore Technologies开发了基于纳米孔的DNA和RNA测序技术,旨在为任何环境中的任何人提供按需生物信息。 蛋白质纳米孔是微型的小孔,其本质是在膜上形成通道 ... 於 nanoporetech.com -

#93.香港基因組計劃

透過「全基因組測序」(Whole Genome Sequencing)技術,科學家和醫護人員便可以把數以十億計的DNA代碼逐一讀取和排列出來,從中找出可能致病的基因變異,從而為病人 ... 於 hkgp.org -

#94.次世代定序 - 水試所電子報第108期

自2003年人類基因體完成定序後,分子生物學正式邁向後基因體時代(Post-Genome Era), ... 現階段核酸定序(DNA Sequencing)的方法有兩種,分別為英國學者Frederick ... 於 www.tfrin.gov.tw -

#95.次世代定序 - 基龍米克斯生物科技

Whole Genome Sequencing. 全基因組重測序是對已知基因組序列的個體進行全基因組定序,並在個體或群體間進行差異分析。人類基因組計畫第一次成功破解了人類的遺傳 ... 於 www.genomics.com.tw -

#96.什麼是「次世代基因定序」檢查,如何應用在肺癌? - 康健雜誌

次世代的基因定序(Next Generation Sequencing,NGS), 是把人體細胞DNA密碼的順序,用生物化學及電腦計算出來。 於 www.commonhealth.com.tw -

#97.次世代定序(Next Generation Sequencing , NGS) - 有勁的基因 ...

Sanger 於1977年研究出鏈終止定序法(chain termintin),這是當時簡單又方便的定序法,同時也是奠定了現今NGS的基礎。此方法為:. (1)利用DNA當模板,分別將 ... 於 yourgene.pixnet.net -

#98.微陣列生物晶片簡介及其應用

以約略區分為DNA (DNA chip) 以及蛋白質晶片 ... DNA 晶片. DNA 是去氧核醣核酸的英文縮寫,是每個生 ... The International Human Genome Sequencing Consortium,. 於 www.tiri.narl.org.tw -

#99.基因體外顯子組定序序列變異之分析流程Analytic pipelines for ...

以人類基因組舉例而言,exome包含約十八萬個exons,具有三千萬個鹼基的exome雖然僅占全基因組(三十億個鹼基)的1%,目前由DNA突變引起的疾病估計有85%以上來自於exome ... 於 www.tbi.org.tw