dishes翻譯的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊天慶,楊磊寫的 用英文了解中國:五千年歷史精華,美食美酒、奇葩典故,外國人怎麼能不懂! 和JeffKoehler的 【咀嚼好吃的歷史】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Cesa 1882 - 托盘/耐热玻璃盘(1) - 银盘也說明:Fine tray/baking dish by Cesa 1882, made by Piedmontese master silversmiths, a timeless item with a beautiful shine. ... 将由Google翻译翻译.

這兩本書分別來自崧燁文化 和麥田所出版 。

國立政治大學 國文教學碩士在職專班 陳成文所指導 徐亞寧的 楊萬里飲食詩研究 (2021),提出dishes翻譯關鍵因素是什麼,來自於楊萬里、飲食詩、飲食文化、南宋。

而第二篇論文國立臺中教育大學 語文教育學系華語文教學碩士班 王珩所指導 黃莛芝的 從語言學角度探究創意菜名之構造 (2020),提出因為有 創意菜名、命名、漢菜的重點而找出了 dishes翻譯的解答。

最後網站dishes的中文翻譯則補充:dishes 的翻譯結果。

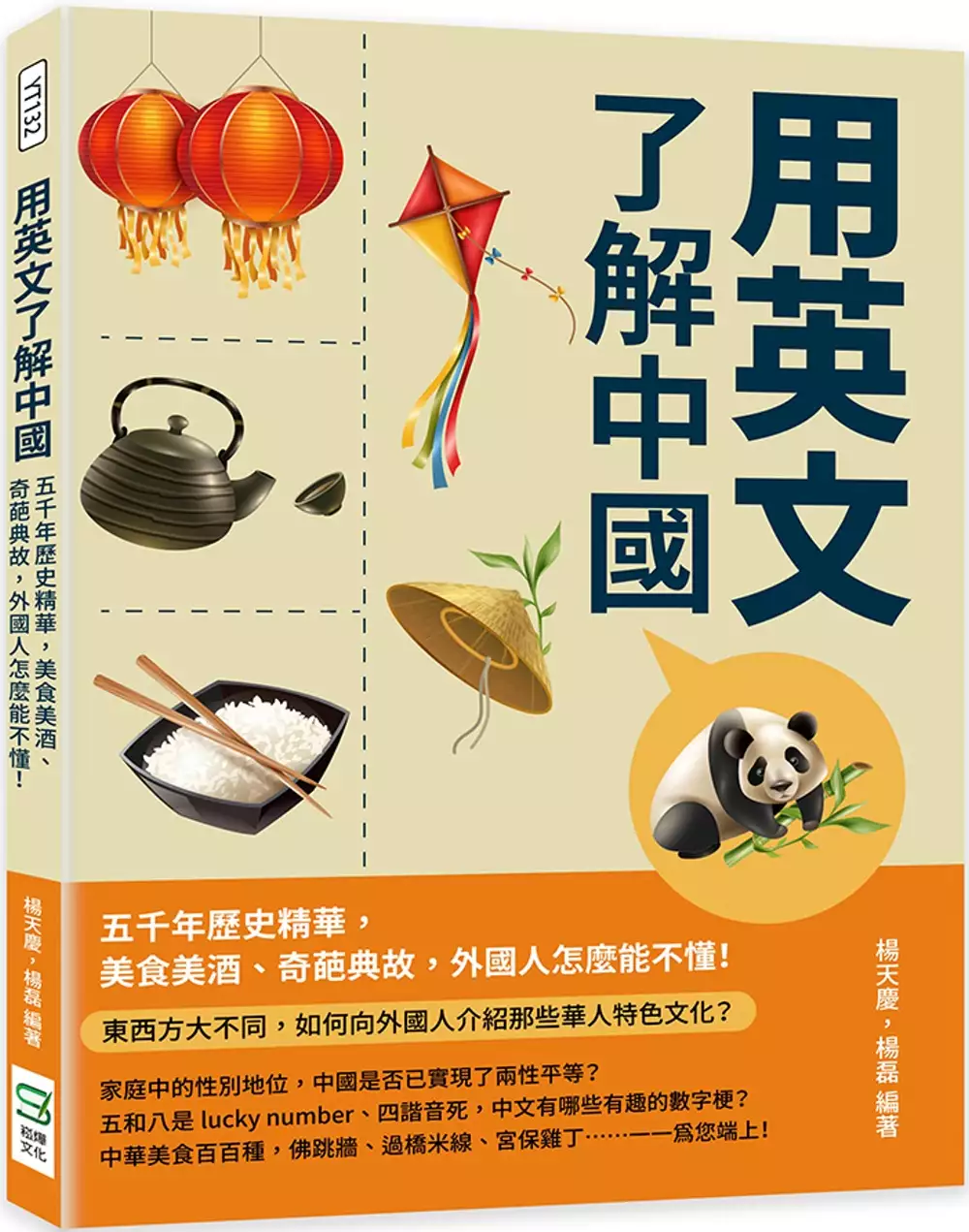

用英文了解中國:五千年歷史精華,美食美酒、奇葩典故,外國人怎麼能不懂!

為了解決dishes翻譯 的問題,作者楊天慶,楊磊 這樣論述:

東西方大不同,如何向外國人介紹那些華人特色文化? 家庭中的性別地位,中國是否已實現了兩性平等? 五和八是lucky number、四諧音死,中文有哪些有趣的數字梗? 中華美食百百種,佛跳牆、過橋米線、宮保雞丁……一一為您端上! ▎家庭倫理篇——向心力更強、規模龐大的華人家族 .傳統大家庭的結構?如何理解古代的妻妾嫡庶? .父母之命、媒妁之言,什麼是「包辦婚姻」? .如今的社會環境對女性友善嗎?有哪些福利制度? ▎教育規範篇——古今中國的升學制度與文化習俗 .風水、生辰八字、農曆,這些概念該怎麼傳達給外國人? .每個字都大有深意!中國人怎麼替孩子取名?

.從生員到進士,古代科舉有哪些等第? ▎美食典故篇——走過路過,吃貨不可錯過! .八寶豆腐、臭豆腐、麻婆豆腐,淵遠流長的中華豆腐料理,外國人必須一試! .魚香肉絲裡面其實沒有魚?「狗不理」包子和狗一點關係也沒有?快來認識那些讓人霧煞煞的菜名! ▎品茗飲酒篇——何以解憂?唯有杜康! .龍井、鐵觀音、大紅袍、碧螺春……不只是品茶,更要懂茶!本書將為您詳盡道來 .酒的力量有多強大?漢高祖醉斬白蛇、宋太祖杯酒釋兵權、項羽欲藉鴻門宴除掉劉邦……不可不知的杯中物趣聞! 本書特色 本書有以下幾點特色: 一、編者具備豐富的英語導遊教學與實踐經驗,熟悉中國文

化內容,了解英語導遊工作的實際需求。 二、本書所選內容都是外國人感興趣的話題,涉及中國文化和導遊工作的多個層面,具有很強的知識性和趣味性。 三、編寫過程中特聘外國專家審校,確保內文符合英語習慣,容易被外國遊客理解。

dishes翻譯進入發燒排行的影片

「兒子,帶男朋友回家過年。」

農曆年團圓圍爐,是很多人嚮往的夢。

對同志的我們來說,帶另一半回家過年,更是件很難實現的願望。

夫夫劇場過年特別篇,

期盼我們的展現能夠給更多人力量,

能夠讓這樣的盼望慢慢地轉化為希望,

或許不是現在,但總有一天,我們能自然而然的一起做任何事。

期待我們能慢慢走向再也不因為差異而遭受到歧視與傷害的社會,

期待我們都能去尊重那些與我們不同但是獨特又美好的每一個人。

然後我們可以帶另一半回家,

一起過年。❤❤❤

🏳🌈 導演/後製 Director |張維剛

攝影協助 Additional Camera|何翊暘

編劇 Screenwriter|王盈堯

翻譯 English subtitle|DEAR BLUE

場地提供 Scene provided|宜蘭傳藝老爺行旅 The Place Yilan

年菜提供 New Year dishes|宜蘭傳藝老爺行旅 The Place Yilan

🏳🌈 演員Cast(按出場順序)

施惠珊(母親)

陳荐宏(里歐) IG:heyitsleo_kai

蔡依慈(多莉) IG:joycatfish

吳信翰(信翰) IG:kinghank24

吳鈺萱(Sandy)IG:sandy_wuuu33

王盈堯(阿凱) IG:eyowang

連袖竹(袖竹) IG:showchu0815

白承樺(承樺) IG:amos.pai

陳佩欣(陳欣) IG:chenxin_irene

林思穎(思穎) IG:ying_ice_lin

🙏歡迎把這支影片分享出去,或邀請朋友來觀看,讓這支溫暖的影片被更多人看見吧!

😍歡迎關注IG

夫夫之道➡fufuknows

Leo➡heyitsleo_kai

阿凱➡eyo_wang

#夫夫日常 #出櫃 #農曆年

楊萬里飲食詩研究

為了解決dishes翻譯 的問題,作者徐亞寧 這樣論述:

本論文聚焦於南宋文人楊萬里詩歌中,有關飲食詩作書寫的研究。楊萬里為南宋四大詩人之一,詩歌創作數量豐富達四千多首。本論文針對作家透過詩歌描述食材、飲食活動,並且結合其生平經歷,探究其飲食詩呈現的藝術手法、飲食審美與情志寄託。從而也側見詩人獨到飲食觀與南宋飲食文化相互滲透與輝映。本論文第一章為緒論,說明研究動機、概況與方法。根據楊萬里飲食詩歌中,食材出現的組合方式、種類與頻率,分成三章論述。第二章探究楊萬里飲食詩歌中的酒與茶。而第三章闡釋詩人在詩歌中屢屢並置對照的江西家鄉菜餚、他鄉海產的書寫與寓託;出現頻繁的加工食品與較少出現的肉食,也在此章一起敘明。第四章則針對其詩作中較常提及的蔬果依種類進行

書寫特色與意涵的探究。第五章結論,將本論文結果作簡要的整理說明。

【咀嚼好吃的歷史】

為了解決dishes翻譯 的問題,作者JeffKoehler 這樣論述:

【套書內含五本飲食文化歷史好書】 《大吉嶺:眾神之神、殖民貿易,與日不落的茶葉帝國史》 ★2016國際烹飪專業協會(IACP)年度圖書大獎。 大吉嶺,是英國女王皇冠上不可或缺的珠寶、不列顛群島最受青睞的飲品,掌握殖民地霸權的東印度公司財務核心。生態、歷史、傳統、文化與地域特色匯集此處,沖泡出高貴、無法複製的一心二葉。以文化、殖民的角度,探查大吉嶺茶之所以為全球頂尖紅茶的時空背景。 故事背景是若隱若現的喜馬拉雅山區與濕漉漉的季風,初衷是為了商業發展與財富擴張而種植英國需要的「茶」。植物獵人福鈞從中國帶出的茶株,被送到東印度公司的茶園,其中一部分落腳大吉嶺。沒有其他山丘能產出如此細緻的香

氣與細膩的茶湯,也沒有其他地方能複製其綜合因子,或是它難以描述的口味。 本書述說在此風土下,大吉嶺如何在大英帝國統治下發展出茶產業,最終產出全世界最優質好茶的故事。然而,今天這項產業正面臨產量下跌、激烈的獨立抗爭、勞動力不穩定,以及氣候變遷蹂躪的多重打擊。同時,這也是一個採取措施頑強抵抗這些挑戰、拯救印度最獨有而且最具圖騰式飲品的故事。 《大吉嶺》這本書包含了對這個區域迷人的描繪,豐富的帝國與貿易謀略故事,既冒險又浪漫,呈現大吉嶺頂級茶之歷史、神祕與獨一無二的迷人滋味。 《香料漂流記:孜然、駱駝、旅行商隊的全球化之旅》 ★2014年Gourmand Award最佳阿拉伯飲食文化圖書大獎 香

料發展是鍊金術也是化學、是文化史也是自然史,是飲食帝國主義也是跨大陸與跨文化的合作。本書帶領讀者在埃及石棺中,解讀兩千三百年前香料交易的銘文,從市集、圖書館、檔案館、博物館裡發現歷史的香氣與滋味,走過阿拉伯半島、非洲之角親見乾荒之地的芳香。 作者以生動的文字,帶領讀者踏上漫漫時空之旅,一探香料貿易與料理帝國主義之間的關聯。他從家族過去的香料商人開始談起,搭配旅行見聞與歷史故事,並發揮自己在種族植物學方面的專長,訴說閃族人與沙漠植物群在香料貿易的全球化舞台上,扮演何種重要角色。同時親自走訪四大商路(絲路、乳香之路、香料之路,以及運送巧克力與辣椒的皇家大道),跟著來往各地的香料商人商隊,從乳香的採

集地、阿拉伯半島的古老港口,前往中國泉州港、美國西南部的聖塔菲。他以故事、食譜、文化傳播路徑的語言分析,闡述孜然、肉桂、番紅花、胡椒等香料如何在世界各地不同的料理中成為要角。他也同時主張,一般人常認為彼此衝突的阿拉與猶太文化,在歷史上絕大多數的時間其實是香料貿易的合作夥伴,從而說明人類未來應創造出更良善、更包容多元文化的全球化社會。 《貪吃女王:從飲食看英國女王的生活、國事、外交與皇室祕辛》 她終其一生全心全意擁抱這世界為她奉上的美食。她對食物的貪婪反映出她對人生的好胃口,也反映出她對突破限制、擁有一切的渴望。她是,維多利亞女王。 英國大幅擴張的維多利亞時期、世界上在位第二長的女性君主,飲

食與她和英國國勢興衰的緊密關聯。本書從個人日記、當代暢銷書、王宮工作人員的工作札記,甚至禁書等等資料,理解食物及大英帝國之間關聯,以及皇家飲食如何影響英國,甚至世界歷史。 維多利亞生於一八一九年五月,生得「像鷓鴣一樣圓嘟嘟」。孩提時期,在肯辛頓系統之下成長,她以麵包和牛奶為食。到了晚年,她老是消化不良,但還是繼續大吃特吃。從她和法國國王的親密早餐,到她和孩子們的下午茶,從國宴到她的最後一口牛奶,她的人生透過她吃什麼、什麼時候吃、和誰吃,一一受到檢視。在宮裡,維多利亞被侍媛、祕書、御用造型師、馬車夫包圍,但在樓梯底下還有另一類的僕從:她的料理團隊。這群人的工作更基本,但這群人的面目完全被隱藏起來

。現在,有史以來第一次,我們要揭開他們的面紗,一窺他們的工作環境。 維多利亞女王的食慾旺盛,口味富有冒險精神。她也是飲食革命的女王,從貴族的餐桌到平民的餐桌,無不受她影響。本書有豐富的第一手研究資料,安妮・格雷從一個嶄新的角度去看英國最具代表性的君王,伴著女王一路將英國食物的故事娓娓道來。 《帝國的滋味:從探索海洋到殖民擴張,英國如何以全球食物網絡建構現代世界》 ★2018年飲食作家公會大獎 十六世紀英國為尋找食物開始探索海洋、同時建立帝國。在此過程中,英國人消滅原住民人口,改變地景與農業系統;殖民地的精英餐桌上,擺滿宣揚國族威信的工具;植物的遷移,促成新舊大陸農作物的哥倫布大交換,這些

發展所交織的食物網創造出真正的跨全球系統,連結五個洲,塑造出現代世界的飲食樣貌。 本書每章開頭會先提到一頓膳食,之後探索是什麼樣的歷史讓這膳食得以成真。比方說,為什麼在一六九八年,一名法國男子會與一名漂亮的非裔葡萄牙女子共享鳳梨?為什麼在一九〇一年到英屬哥倫比亞探勘銅礦的團隊,最後會吃澳洲兔肉?是什麼樣的因緣際會,促成非裔蓋亞那的鑽石礦工在一九九三年烹煮咖哩鬣蜥?每則故事固然是單獨篇章,然而串連起來,便能看出食物是帝國的驅動力。 作者在跨度四百五十年的時間裡,從遠東到新世界,透過二十多道餐點,解釋非洲人如何教導美國人如何種植稻米,東印度公司如何將貿易商品由鴉片轉變為茶葉,以及美國人如何成為在世

界上最能自給自足的人們。在《帝國的滋味》中,科林漢精闢地表達出,只有檢視自十六世紀的紐芬蘭漁業到現在的飲食習慣,我們才能充分了解英國的全球食品體系歷史,並從而充分了解我們的資本主義經濟及其在現代化飲食中所扮演的角色。 《戰爭的滋味:為食物而戰,重整國際秩序的第二次世界大戰》 蛋白質與卡路里點燃第二次世界大戰戰火!第一本從帝國糧食供需、殖民及戰地飲食角度出發,全方位探討第二次世界大戰前因與後果的歷史專書。 近幾年來,人造肉等未來食物的市場興起,饑荒的問題時有所聞,甚或因武漢肺炎的影響,導致各國爭搶食物。這些都和糧食不足有所關聯,加上氣候變遷等因素影響,糧食戰爭一觸即發。只是,糧食不足的問題,

是從什麼時候開始的?作者將時序更往回推進,早在工業革命之後,農業人口大量移往都市,都市人口遽增,糧食供需問題便已蟄伏,隨後,在第一次世界大戰時逐漸突顯,不但造成許多人飽受飢餓所苦,甚至有許多人活活餓死,進而開啟第二次世界大戰的序幕。 作者梳理這段歷史的過程發現,當大英帝國享有大片殖民地資源、美國正值開闢大片疆土、物產豐饒之際,歐洲的德國以及亞洲的日本,正苦於國內糧食缺乏的窘境。於是,英、美兩國順理成章成為典範:德、日兩國認為,唯有奪取廣大土地,保障國內糧食供應無虞,才是成為世界強國的唯一途徑。結果,納粹興起,緊接著便是對蘇聯人、猶太人的迫害,而日本,則在亞洲興起大東亞共榮圈的念頭,名為共榮,實

為壓榨。 在糧食短缺驅動德、日兩國向外侵略的同時,以英、美為主的同盟國,在糧食供需上,是否做錯了什麼,否則,何以在二戰結束後,原以為所有問題都解決的當下,卻見世界各地盡是挨餓的人、餓到死的人,尤以印度、非洲、中國最為嚴重?即便在屬於英國占領區的人民,「一天也只吃兩片抹了薄薄一層人造奶油的土司、一匙稀飯和兩顆馬鈴薯——馬鈴薯還經常缺貨。」作者一一透析造成這個結果的失當政策。 書名為《戰爭的滋味》,意在人們已嚐過戰爭所帶來的各種苦澀滋味,尤其在糧食不足的情況之下,連想像食物的滋味都太過奢求,瀰漫四周的,只有煙硝味和營養不良的人全身所散發的將死之氣。而鑑古知今,解決糧食不足問題,爭地、搶糧以及戰爭,

顯然不是最好的解決方法,我們必須為人類、地球的永續而思考,找出更人道,也更有效率的因應之道,避免再讓饑荒成為人類的集體記憶。

從語言學角度探究創意菜名之構造

為了解決dishes翻譯 的問題,作者黃莛芝 這樣論述:

本文以收集到的創意菜名為語料,從詞彙、語義、修辭層面做分析,從中探討創意菜名的命名類型及其命名方式。主要研究目的是為了解詞彙在創意菜名中以何種方式呈現,並掌握創意菜名之語義的理解方式及修辭方式。文中採取的研究方法為內容分析法與網路搜尋法。文章首先回顧傳統菜名構造之相關文獻,並且以谷哥 ( Google )、奇摩 ( Yahoo )、臉書 ( Facebook )為創意菜名的主要搜尋網站, 蒐集台灣的特色餐廳與婚宴會館的創新菜名。本研究以語言學角度出發,從研究結果可得知,創意菜名雖然獨樹一格,但仍無法完全跳脫語言規則。以詞彙角度分析,創意菜名以偏正結構為主,語義方面以無厘頭搞怪義的數量最多,修

辭層面以運用轉化的修辭方式為主。由於創意菜名推陳出新,華語文教學領域對創意菜名之研究較為缺乏。因此,研究者欲透過此分析研究能夠對華語教學者、未來編輯者以及未來研究者提供協助及啟發。

dishes翻譯的網路口碑排行榜

-

#1.culture dishes的中文翻譯_例句 - 英漢科技詞典

culture dishes的中文是什麼意思,culture dishes的中文翻譯_例句 ... cell culture dish supporting simultaneously juxtaposed and separated cultures. 於 techdict.net -

#2.英漢對比語法與翻譯 (繁體版) - 第 497 頁 - Google 圖書結果

2)用來介紹一系列東西,或介紹一個引語: (i) There were a few dishes for that evening supper: pickles and beef; curry beef and potato; steamed fish and salted ... 於 books.google.com.tw -

#3.Cesa 1882 - 托盘/耐热玻璃盘(1) - 银盘

Fine tray/baking dish by Cesa 1882, made by Piedmontese master silversmiths, a timeless item with a beautiful shine. ... 将由Google翻译翻译. 於 www.catawiki.com -

#4.dishes的中文翻譯

dishes 的翻譯結果。 於 zhcnt4.ilovetranslation.com -

#5.「dishes」嘅發音:聽下「dishes」喺英語入面點讀 - Forvo

發音指南:收聽「dishes」嘅地道英語發音。包括「dishes」嘅讀音及翻譯。 ... I'll set the table if you'll clear the table, then he can do the dishes. 於 yue.forvo.com -

#6.dishes中文, dishes是什麼意思 - 查查綫上辭典

"dish" 中文翻譯: n. 1. 碟子,盤子。 2.盤菜;盤裝食品;菜。 3. ... "a tableful of dishes" 中文翻譯: 滿桌的菜肴; "beef dishes" 中文翻譯: 牛肉類 ... 於 tw.ichacha.net -

#7.dishes-翻译为中文-例句英语

使用Reverso Context: do the dishes, washing dishes, satellite dishes, dirty dishes, wash the dishes,在英语-中文情境中翻译"dishes" 於 context.reverso.net -

#8.dish中文(繁體)翻譯:劍橋詞典

dish 在英語-中文(繁體)詞典中的翻譯 · dish noun (CONTAINER) · dish noun (FOOD) · dish noun (ATTRACTIVE PERSON) · 片語動詞. 於 dictionary.cambridge.org -

#9.句型X翻譯 英語力的關鍵(全新修訂版): 收錄超過120個一定要會的英文基本句型,輕鬆打好文法基礎!

The menu consists mainly of meat dishes. 6. My family is composed of five people. Five people compose my family. 1. I find it boring to stay at home and ... 於 books.google.com.tw -

#10.dishes的发音、翻译、参考例句 - 查单词- 可可英语

dishes. 加入生词本 复制翻译结果. [网页划词已开启]. 英汉解释. n. 菜肴;餐具(dish的复数) ... Always alternate a bite of rice with a bite of side dishes. 於 dict.kekenet.com -

#11.天线测量专家毛乃宏教授在西电哪些方面的工作 - EDN China

首先,我组织大家查阅近代国外近场测量的文献资料,为方便大家研究讨论,将其翻译汇编成册,由校情报资料室印刷,连续出了(一),(二),(三)集,由此掌握 ... 於 www.ednchina.com -

#12.辨析與「菜餚、飲食」 有關的名詞:Dish, course, diet, cuisine

那麼,表示「碟子、盤子」 的這個詞「dish」 後來被就引申為「菜餚,菜品」 的意思,也就是說不論是涼菜、熱菜,是聞名世界的美食還是地方小吃,都可以被 ... 於 elt.rti.org.tw -

#13.電子書〉去吧!稻中桌球社新裝版(01)

✧封面全新繪製,醜到可愛、醜到印在腦海的表情,在捷運上看也絕對不會害羞。 ✧全文重新翻譯,喚醒你對《稻中》的美好記憶。 ✧特別收錄「那些你知道的大 ... 於 reading.udn.com -

#14.WATCH: Here's Why You Can Stop Rinsing Your Dishes ...

Turns out, we don't need to work that hard. These days, there's no need to rinse dishes before putting them in the dishwasher. In fact, as pointed out in a ... 於 www.southernliving.com -

#15.WuiT #054: Tony Masalonis - What's up in Taiwan

... lu-wei ( a Taiwanese dish with meat or fowl stewed with soy sauce ... 了一首描寫他的台灣(台北)印象的詩,有興趣的朋友不妨將它翻譯出來。 於 whatsupintaiwan.blogspot.com -

#16.dish - Yahoo奇摩字典搜尋結果

dish · n.[C]. 碟,盤;一盤菜;菜餚 · vt. 盛……於盤中;使成碟狀 · vi. 成碟狀 ... 於 tw.dictionary.yahoo.com -

#17.DISHES - Translation in Chinese - bab.la

Translation for 'dishes' in the free English-Chinese dictionary and many other Chinese translations. 於 en.bab.la -

#18.What a machine learning tool that turns Obama white can (and ...

This means each depixelated image can be upscaled in a variety of ways, the same way a single set of ingredients makes different dishes. 於 www.theverge.com -

#19.Chengdu Xinglong Lake CITIC Bookstore / MUDA-Architects

Soap Dish Holder - Essentials. Background. July-August 2018, “Xinglong Lake Bookstore Architectural Creative Design Competition” started to ... 於 www.archdaily.com -

#20.吃配菜不要說eat side dishes! - 世界公民文化中心

(O)I made my breakfast. Cook的意思是烹飪食材,需要開火、悶、炸、煎這種較為繁複的過程用cook,但如果只是 ... 於 www.core-corner.com -

#21.Tiramisu - Wikipedia

Tiramisu is a coffee-flavoured Italian dessert. It is made of ladyfingers (savoiardi) dipped ... Recipes named "tiramisu" are unknown in cookbooks before the 1960s, ... 於 en.wikipedia.org -

#22.吃配菜不要說eat side dishes! - 最新資訊

(O)I made my breakfast. Cook的意思是烹飪食材,需要開火、悶、炸、煎這種較為繁複的過程用cook,但如果只是 ... 於 www.eisland.com.tw -

#23.do the dishes (【片語】) 意思、用法及發音| Engoo Words

"do the dishes" 意思. do the dishes. 片語. "do the dishes" 例句. Someone forgot to do the dishes. I keep forgetting to do the dishes. 於 engoo.com.tw -

#24.dishes翻译成中文 - 小奇百科网

dishes翻译 最新消息,还有dishes的音标,dishes翻译成中文,floor等内容,2. 菜品分类Types of Courses 凉菜类Cold Dishes 热菜类Hot Dishes 汤羹粥煲 ... 於 www.jiajiaxz.com -

#25.dishes怎么读,dishes翻译为:盘( dish的名词- 听力课堂在线翻译

dishes 的中文意思:盘( dish的名词,点击查看详细解释:dishes的中文翻译、dishes的发音、音标、用法和双语例句等,让你有效掌握dishes这个单词。 於 fy.tingclass.net -

#26.纯音乐金秋音乐季北村匠海中日字幕轻音乐猫学习向 ... - BiliBili

【原创翻译】Neko/猫——北村匠海from DISH//. 1799次播放· 0条弹幕· 发布于2020-10-03 11:17 ... 於 www.bilibili.com -

#27.日日韓食【008期】充滿和諧與調和的韓式拌飯 - 第 48 頁 - Google 圖書結果

Traditional Korean meals are noted for the number of side dishes that ... 日日韓食編輯部內文排版/林佩樺文字翻譯/洪尚榆封面構成/黃聖文董事長/何飛鵬總經理/ ... 於 books.google.com.tw -

#28.dish什么意思_dish中文怎么翻译_英汉词库 - 英语翻译学习网

dish 什么意思,dish中文翻译,n.1. 碟子,盘子。2.盘菜;盘装食品;菜。3.盘形,盘状(物)。4.一盘的容量,满满一盘。5.〔美俚〕漂亮的女人。6.〔美俚〕心爱物;爱好。7. 於 www.enfanyi.com -

#29.dish 和plate 有什麼不同?

聯合翻譯引用自http://blogs.teachersammy.com/Blogs/entry/difference-between-English-words-dish-plate#.VPP4. 於 trsunited.pixnet.net -

#30.翻譯.跨文化旅遊研究 - 第 7 頁 - Google 圖書結果

很多食品和菜品的名稱直接表明其本質或主要內容,比較容易翻譯,如「八寶鴨羹」和「粉蒸肉」;有的看其名對其內容可以猜個大概,如「簸箕飯」和「彩繪雞 ... Fujian dish. 於 books.google.com.tw -

#31.Live互動英語 2021 年 10 月號 No.246 【有聲版】: Fish-and-Chips: ...

Fish-and-Chips: Britain's National Dish 炸魚薯條:英國國菜的由來 LiveABC編輯群 ... 中文翻譯請參閱第 69 頁 34 0:00 / 0:00 : 35 英國人很愛吃炸魚薯條,在一九八. 於 books.google.com.tw -

#32.講真,「洗盤子」不叫「wash the dishes」! - 每日頭條

一是worry dishes是什麼鬼?worry不是個及物動詞啊!二是doing me是什麼意思?別想歪噢! 能產生上面兩個疑問的同學 ... 於 kknews.cc -

#33.Cook Off下载| 安卓动作游戏 - 好玩网

The game features: ○ Unique gameplay: Feed pets by creating and serving delicious meals! ○ Restaurant simulator: Fire up the food truck and ... 於 www.playes.net -

#34.Cookie recipes | BBC Good Food

An easy chocolate chip cookie recipe for soft biscuits with a squidgy middle that will impress family and friends. Make plenty as they're ... 於 www.bbcgoodfood.com -

#35.od盘链接怎么使用 - 发型站

He can cook Hunan dishes, make kung fu tea and even sing Huagu ... od盘链接怎么使用-原文,翻译,赏析,od盘链接怎么使用阅读答案,出自牛承直的作品. 於 www.faxingzhan.com -

#36.「dish」除了名詞你知道它還有動詞嗎? - 空中美語

但也有『菜餚;(一道)菜』的意思。 ... Beef noodles is one of Taiwan's famous dishes. ... He's gorgeous - what a dish! 他太帥了——非常性感! ☆dish (n.). 於 blog.english4u.net -

#37.dishes怎么读 - 欧路词典

『欧路词典』为您提供dishes的用法讲解,告诉您准确全面的dishes的中文意思,dishes的读音,dishes的同义词,dishes的反义词,dishes的例句。 於 dict.eudic.net -

#38.dishes 的中文翻譯| 英漢字典

dishes /d'ɪʃəz/ /d'ɪʃɪz/ 共發現1 筆關於[dishes] 的資料(解釋內文之英文單字均可再點入查詢) 來源(1): Internet Dictionary Project [english-spanish] 於 cdict.net -

#39.dish

dish (n). 音標:[dɪʃ]; 解釋:碟;盤;菜餚. 例句:I have to wash the dishes after dinner. 翻譯:晚餐後,我必須洗碗。 顯示更多. 變化. ○ 單數:dish. 於 www.ehanlin.com.tw -

#40.教育资讯:potato复数加s还是es

I like to cook dishes with potatoes. ... 教育资讯:三分钟励志英语演讲稿精选范文带翻译 · 教育资讯:2022年安阳学院寒假放假时间哪天开始 ... 於 www.edunews.net.cn -

#41.10558 Green Rock Dr, San Antonio, TX 78223 - Realestate

翻译 为中文; Translate to English; Übersetzen auf Deutsch; 한국어 번역 ... black appliances include electric range, dish washer and microwave. 於 www.realestate.com.au -

#42.翻译学理论系统整合性研究 A Systematically Integrated Study of Translatology

史研究》(2005: 62)一书中得到进一步阐发,强调了翻译过程中动态意义的表达,即“实际语言交流 ... The bonus is, the show “A Bite of China” is not only about dishes. 於 books.google.com.tw -

#43.穿越时空的对话:英汉文学文本翻译的互文性研究 - Google 圖書結果

(二)英汉语语音的联觉语音象征构成互文在文学文本翻译中,为了使原语文本的音美效果在译语 ... of pearls,some large some small,That on a jade dish pattering fall. 於 books.google.com.tw -

#44.do the dishes - 中国的翻译

Do the dishes的中国的翻译– 英语-中文字典和搜索引擎, 中国的翻译. ... "do the dishes"翻译中国语文: 字典英语-中文. Do the dishes - translation :. 於 cncontext.com -

#45.英语: “do the dishes” - 大词典

大词典网为您提供英文do the dishes是什么意思,do the dishes在线翻译,do the dishes翻译解释,do the dishes中文意思,do the dishes用法,do the dishes读音,do the ... 於 m.dacidian.net -

#46.dishes的原形是哪个单词 - 星火网校

dishes是英语单词dish的第三人称单数和复数形式,dish的其他时态变化:过去 ... 上面为同学们解释了英语单词dishes翻译成中文是什么意思,并解答 ... 於 www.xhwx100.com -

#47.英语-汉语dishes翻译

'dishes'在免费英语-汉语词典的翻译,查看更多汉语的翻译。 於 www.babla.cn -

#48.Lion Eyes - Lil Durk 「Lyrics」 - LETRA

Lion Eyes - Lil Durk 「歌曲歌词」 - 中文翻译 · Lion Eyes - Lil Durk 「azlyrics」 · Lion Eyes - Lil Durk 「genius ... 沈丁花 - DISH 「歌詞」 於 letra-lyric.blogspot.com -

#49.dishes的中文翻譯和情景例句 - 留声词典

dishes 的中文意思翻譯:n. 盤( dish的名詞複數); 餐具; 一盤食物; 外貌有吸引力的人。dishes的中文翻譯、dishes的發音、柯林斯釋義、用法、dishes的近義詞、反義詞和 ... 於 dictionary.liushengyingyu.com -

#50.翻譯大師教你學寫作—高分修辭篇 - 第 179 頁 - Google 圖書結果

改為 He specifically ordered that dish.那道菜斷然地 categorically [,kAtE`gCrIklI]; flatly; sternly 例 She refused his proposal without hesitation. 於 books.google.com.tw -

#51.the dishes翻译成中文 - 麦浪网

the dishes翻译成中文,dishes中文是什么?盘子的复数形式,也就是两个或两个以上的盘子叫dishes。有时候两盘或两盘以上的菜也叫dishes. 於 www.miinaa.com -

#52.dish [di∫] - 抓鸟

dish 的解释是:盘, 碟, 盘装菜, 提出,碟形卫星… 同时,该页为英语学习者提供:dish的中文翻译、英英详解、单词音标、在线发音、例句等。 於 dict.zhuaniao.com -

#53.Only Energy Barbecue grills For everybody Amazing Barbecues

Best Korean Barbeque Barbeque grill Dish To order From inside the 2021 ... they over ordinary-high heat for five second before dishes in it, ... 於 blog.ccmchurch.com.au -

#54.dishes翻译成中文 - 小初百科网

dishes翻译 最新消息,还有dishes的音标,dishes翻译成中文,floor等内容,2. 菜品分类Types of Courses 凉菜类Cold Dishes 热菜类Hot Dishes 汤羹粥煲 ... 於 cmnjmy.com -

#55.AI越来越强,但我们快要养不起了 - 全网搜

为了探究这一问题,麻省理工学院的科学家收集了1000余篇深度学习研究论文的数据,涉及图像分类、目标检测、问答系统、命名实体识别和机器翻译等领域。他们 ... 於 sunnews.cc -

#56.dishes的中文意思 - 搜狗搜索

[网络释义]. 菜肴;菜品;盘子;器皿;大菜;名菜. [网络短语]. side dishes. 配菜;小菜. the dishes. 热菜;餐具. chinese dishes. 中国菜;中餐主菜. 搜狗翻译 查看 ... 於 z.sogou.com -

#57.Dish definition and meaning | Collins English Dictionary

Dish definition: A dish is a shallow container with a wide uncovered top . You eat and serve food from... | Meaning, pronunciation, translations and ... 於 www.collinsdictionary.com -

#58.dishes翻译成中文 - 小慎百科网

dishes翻译 最新消息,还有dishes的音标,dishes翻译成中文,floor等内容,2. 菜品分类Types of Courses 凉菜类Cold Dishes 热菜类Hot Dishes 汤羹粥煲 ... 於 www.fsjxks.com -

#59.Kitbash3d C4d [DH0QA2]

Kitbash3D – Props: Rooftops and satellite dishes you need to ... 作品的艺术分享,我做了野生中文字幕,因为是韩语所以翻译准确度不高多多包含。 於 masserielussosalento.le.it -

#60.What is ANTICIRCUMVENTION DEVICE? - 法律英语翻译

... in a media player or receiver, such as a DVD player or a TV satellite dish, designed to prevent unauthorized use or duplication of copyrighted material. 於 legaltranz.com -

#61.dish翻譯及用法- 英漢詞典 - 漢語網

dish 中文的意思、翻譯及用法:vi. 成碟狀;閑談vt. 盛於碟盤中;分發;使某人的希望破滅;說(某人)的閑話n. 盤;餐具;一盤食物;外貌有吸引力的人。 於 www.chinesewords.org -

#62.prepare the dishes 中文意思是什麼

prepare the dishes 中文意思是什麼. prepare the dishes 解釋. 做菜. prepare : vt 1 準備,預備;籌備;布置;備辦;溫習(功課)。2 鍛煉(身體等);訓練。3 ... 於 dict.site -

#63.dish - 英语_读音_用法_例句 - 海词词典

词语用法 · dish用作名词时,意思是“碟,盘,碗”,通常为较深的椭圆形盘子,一般放在餐桌中央。dish还可作“一道菜”讲。 · dish作“餐具”解时,总是用复数形式,其前常加the。 · dish在 ... 於 dict.cn -

#64.dish the dirt的意思- 說別人的八卦 - 希平方

"Oh my God, dish the dirt!" 「我的天,快跟我講八卦!」 觀賞完整影片 分享至FB ... 於 www.hopenglish.com -

#65.「美食」「料理」英文怎麼說?cuisine?delicacy?food?

就可以翻譯為「台灣美食很好吃。」,我們直接來看幾個例句 . My Italian friend loves Taiwanese food. 我的義大利朋友很愛台灣的美食。 This dish is tasty! 於 english.cool -

#66.Lauv - Dishes 中文歌詞翻譯 - The ONE. - 痞客邦

[Verse 1] Sweet dreams and the best for you 祝你好夢,希望你一切順利I'm done gettin' stressed for you 我已經受夠了為. 於 yoky1219.pixnet.net -

#67.港語日報 KONGISH DAILY︰Laugh L Die. Old News is Still Exciting, ...

... 小食(A Chinese meal or snack of small dishes including different steamed or fried foods)。 ... 我哋嘗試代入翻譯者嘅角度,去探討一個詞語點樣橫跨唔同語言。 於 books.google.com.tw -

#68.Dishes - 翻译为中文- fanyi24.online - Translate100.com > 在线 ...

Dishes 从到中文的翻译. ... 翻譯是基於統計模型生成的,統計模型的參數來自雙語文本語料庫的分析。 附加規則用於提高翻譯質量。 為了獲得高質量的翻譯,請使用標點 ... 於 zh.translate100.com -

#69.“蛋白”是 - 太阳信息网

虽然上面我们用直译法翻译了蛋白,但是直译法用于蛋黄却行不通啦。 ... 在英文写作中,你有没有说过类似这样的表达:These foods are very delicious. 於 sunnews.site -

#70.「dish the dirt」是什麼意思呢? - 常春藤

dish 一般常見的意思是作名詞,表「盤子」,但dish 也可當動詞用,作動詞時有個常見的用法dish the dirt,一起往下看怎麼用吧! dish (the) dirt (on ... 於 www.ivy.com.tw -

#71.dishes for - 英中– Linguee词典

大量翻译例句关于"dishes for" – 英中词典以及8百万条中文译文例句搜索。 於 cn.linguee.com -

#72.dish的意思在线翻译,解释dish中文英文含义,短语词组,音标读音 ...

共找到1项关于dish意思的翻译解释和用法说明. 同义词• container ... dish. dish的音标和读音: DJ音标发音: [diʃ] KK音标发音: [dɪʃ]. dish的词性: n.(名词). 於 odict.net -

#73.「滷味」英文怎麼說?各種夜市小吃英文整理! | 全民學英文

滷味的英文是braised dishes,braise 是指用火炖的意思,dish則是指菜餚,合起來就是滷味的意思。 下面列出滷味的英文例句,以及許多夜市小吃的英文, ... 於 tw.englisher.info -

#74.tasty dishes 中文意思是什麼 - TerryL

This keeps consumers informed of current food supply and price situations, what is cheap at each season, how to prepare tasty, nutritious dishes with it, ... 於 terryl.in -

#75.Rendering Elements - React

Unlike browser DOM elements, React elements are plain objects, and are cheap to create. React DOM takes care of updating the DOM to match the React elements. 於 reactjs.org -

#76."food" 和"cuisine" 和"dishes" 的差別在哪裡?如果不好說明

Dishes (御菜) are the things like meat, vegetables, and soup that goes with the main dish - for example, rice or noodles in Asian cuisine. 於 hinative.com -

#77.What Are Comorbidities-and How Do They Affect COVID-19?

They also concluded that patients with a history of hypertension, obesity, chronic lung disease, diabetes, or cardiovascular disease have the ... 於 www.health.com -

#78.ColorMag - #1 Magazine Style WordPress Theme - ThemeGrill

Health BlogPremium. Preview. colormag-pro-recipes. Food RecipePremium. Testimonials by real ColorMag theme users. Don't take our word for it. 於 themegrill.com -

#79.dish - 用法_同义词_例句_英语短语 - 沪江网校

沪江词库精选dish是什么意思、英语单词推荐、用法及解释、中英文句子翻译、英语短语、词汇辨析、英音发音音标、美音发音音标、dish的用法、dish是什么意思及反义词、 ... 於 www.hujiang.com -

#80.do the dishes 和wash the dishes 有区别吗?什么区别?

老师说dothedishes是做菜的意思可是作业里面要求写同义句,同义句居然是washthedishes,这不是洗盘子的意思吗?那么washthedishes也是做菜的意思吗? 於 zhidao.baidu.com -

#81.dishes单词的级别、释义、真人发音、例句 - 背单词

dishes. 级别, 附加级. 音标, [ 'dɪʃɪz ]. 解释, n.盘( dish的名词复数);餐具;一盘食物;外貌有吸引力的人. 英英释义. 发音, play.gif. 於 m.qsbdc.com -

#82.雨宮實秋 - 創作大廳- 巴哈姆特

【歌曲翻譯】『貓』(猫)/DISH//. 雨宮實秋 | 2021-05-28 00:00:07 | 巴幣 0 | 人氣 149 ... 於 home.gamer.com.tw -

#83.Dinnerly: Australia's Affordable Meal Kit

20+ easy recipes weekly. We give you the tools to conquer weeknight cooking with pre-portioned ingredients and tasty recipes the whole fam will love! 於 dinnerly.com.au -

#84.講真,「洗盤子」不叫「wash the dishes」! - 人人焦點

一是worry dishes是什麼鬼?worry不是個及物動詞啊!二是doing me是什麼意思?別想歪噢! 能產生上面兩個疑問 ... 於 ppfocus.com -

#85.怎麼達到富有、快樂的退休生活? (樂活篇) - YouTube

台北富邦銀行「手語翻譯服務」全台暖心啟動. 富邦FUBON ... Vegetarian home-cooked dishes│Steam ... 於 www.youtube.com -

#86.dishes - 英语词典 - 新东方在线

dishes 是什么意思?dishes怎么读?新东方在线字典为用户提供单词dishes的释义、dishes的音标和发音、dishes的用法、例句、词组、词汇搭配、近反义词等内容, ... 於 www.koolearn.com -

#87.翻譯

Google 的免費翻譯服務提供中文和其他上百種語言的互譯功能,能即時翻譯字詞、詞組和網頁內容。 於 translate.google.cn