c槽空間不足d槽的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林憲德寫的 夠用就好的綠建築91技術(二版) 和林憲德的 綠建築91技術:生態、節能、減廢、健康都 可以從中找到所需的評價。

另外網站win10的C槽空間不足怎麼辦? - 檔案救援也說明:win10的C槽空間不足怎麼辦? 我觀察過我的Windows 10的系統磁碟區上午还剩20多g的可用空间,到了下午就 ...

這兩本書分別來自詹氏 和詹氏所出版 。

國立陽明交通大學 電信工程研究所 唐震寰所指導 楊士奇的 用於5G移動終端的超薄寬頻毫米波端射封裝天線 (2021),提出c槽空間不足d槽關鍵因素是什麼,來自於毫米波、端射天線、貼片天線、低剖面、封裝天線。

而第二篇論文東海大學 法律學系 范姜真媺所指導 陳秀菁的 個人位置資料之研究-日本法為借鏡 (2021),提出因為有 位置資料、隱私權、個人資料保護法、個人情報保護法、行動定位服務、嚴重特殊傳染性肺炎的重點而找出了 c槽空間不足d槽的解答。

最後網站[Tool] 搶救硬碟大作戰- WizTree & SpaceSniffer則補充:筆電用一陣子之後主硬碟C 槽一直處於空間不足狀態,為了升級Windows 10 新版18362 需要10 G 空間,使用磁碟清楚也沒有太大的幫助,因此下定決心要好好 ...

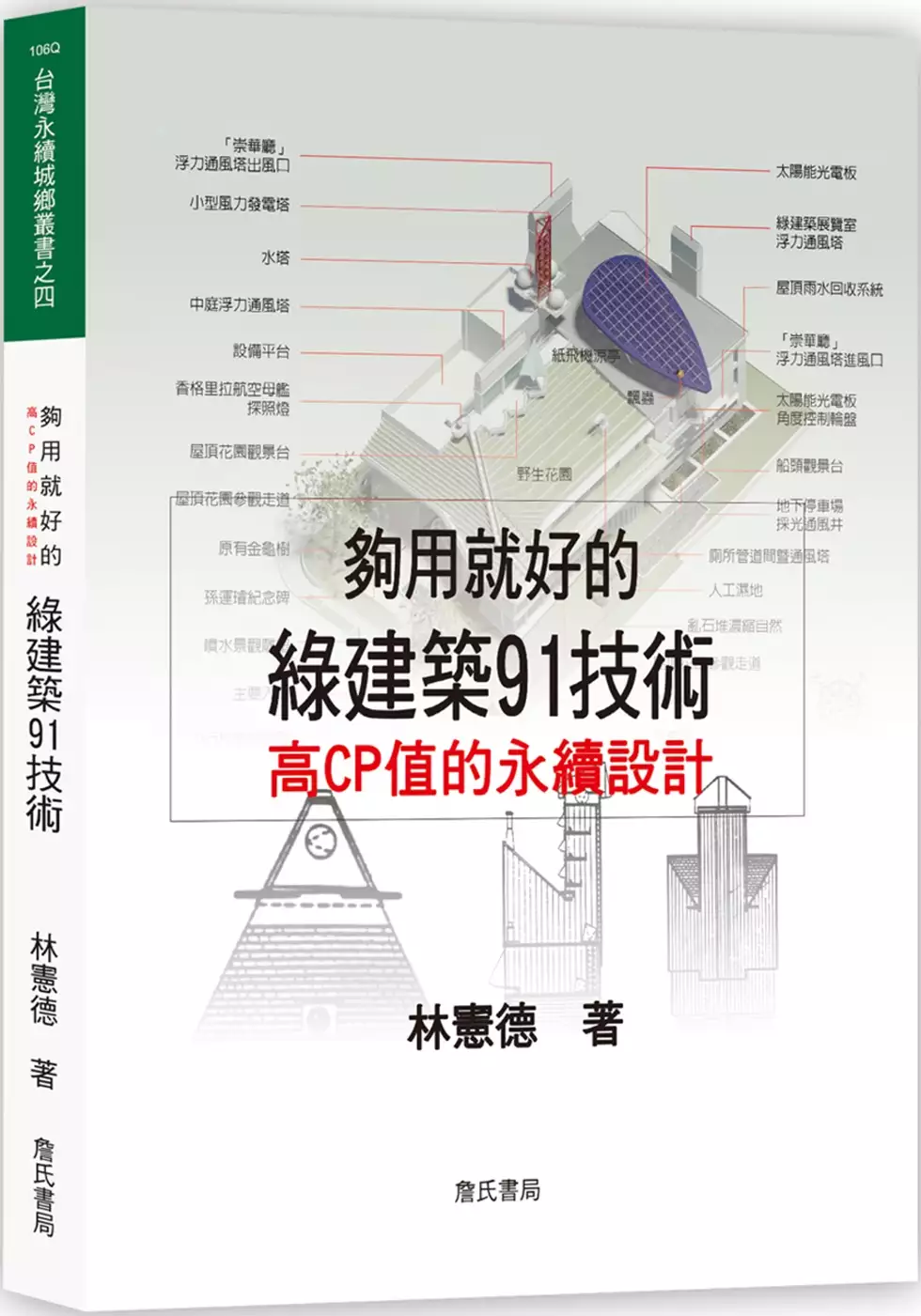

夠用就好的綠建築91技術(二版)

為了解決c槽空間不足d槽 的問題,作者林憲德 這樣論述:

本書原名「綠建築84技術」,2021年內政部營建署建築節能法規與內政部建築研究所綠建築評估手冊全面更新之際,今特調整本書內容,同時也勘誤、更新部分技術內容,並改名為「夠用就好的綠建築91技術」。 內政部的「綠建築評估手冊」以實務計算評估為導向,對於未受訓練的廣大建築從業者而言,稍嫌生澀而難以暢讀。有鑑於此,本書以建築設計業者為主要對象,希望以圖文並茂的方式製作簡要的綠建築設計原理及手法,同時以國內外綠建築設計實例作為驗證,以期能讓讀者將綠建築知識活用於設計實務之上。 本書依我國綠建築EEWH系統的九大指標介紹實務技術,假如「綠建築評估手冊」是實際評估的工具書

的話,那麼本書則是推廣綠建築技術的百科全書。

用於5G移動終端的超薄寬頻毫米波端射封裝天線

為了解決c槽空間不足d槽 的問題,作者楊士奇 這樣論述:

隨著第五代行動通訊的到來,通訊產品的內部需要更多電子元件與模組支持,然而現今移動設備朝著全屏面與薄型化發展,天線的使用空間勢必受到限制,在產品內部空間不足的情況下會採用AiP 結構(Antenna in Package),透過將射頻前端模組與天線整合來縮小系統模組的體積,同時降低晶片連接到天線的損耗,在AiP設計中,PCB(電路板)的上層會用於天線設計,而下層則是直流與射頻訊號的走線,當天線厚度過厚時會影響到下方電路走線設計的可利用面積,也會使整體PCB厚度增加,但天線變薄頻寬也會跟著變窄且下方的金屬層又會對天線本身造成干擾,因此如何設計一款適合用於AiP結構的毫米波天線是一大挑戰.在毫米波

頻段應用中,天線都是採用陣列形式來提高增益,但僅靠Broadside場型陣列天線無法實現全空間覆蓋,在應用上還需要搭配Endfire場型天線陣列,然而Endfire天線在應用上有諸多限制,根據近年來關於Endfire天線的研究,水平極化的[6]偶極天線、[7]錐形槽孔天線、[8]Yagi,其輻射結構的限制導致在PCB整合中需要劃設淨空區才能使用,這對於要求空間的高密度集成電路板而言相當不利;垂直極化的[9]Yagi、[10]磁電偶極天線雖符合寬頻和AiP結構下方可走線的需求,但四分之一波長厚度太厚,因此有文獻[5]使用高介電係數之材料LTCC來降低天線厚度,不過此方法厚度減少量有限且成本增加,

無法同時滿足寬頻、薄型化之需求.本論文提出創新之槽孔天線,在原先耦合貼片天線(CMPA)的基礎上做改良,藉由移除部分中心通孔Via hole形成槽孔輻射,透過將兩者結合達到寬頻且薄型之特性,然而兩者卻難以同時匹配,於是透過L-probe饋入的耦合效應改善對槽孔的匹配並在金屬貼片上產生電流,電流在金屬貼片累積電荷形成CMPA的奇模態和槽孔模態。雖然成功將頻寬增加,但是CMPA的奇模態卻導致輻射場型上偏,為此本論文透過加上第二排Via hole改變金屬貼片電流之路徑,修正了低頻模態輻射場型之問題,成為一創新式的貼片槽孔天線,最後再加上反射器以修正高頻偏移場型,相比以往Endfire天線,本論文之創

新貼片槽孔天線厚度較薄且在下方有金屬的情況下依舊能達到寬頻、場型不偏移之特性。本天線基板使用RogersRO4350B搭配Rogers Prepreg RO4550F,為多層板結構,其介電係數為3.55以及loss tangent為0.0021,板材厚度為0.3mm,製作出的天線大小為6×3.5×0.3 mm3(0.76×0.44×0.038λ3),量測到的頻率範圍可涵蓋37 - 40 GHz,模擬符合量測結果,滿足5G NR的頻帶,輻射場型為Endfire方向,頻帶內增益界在5 – 6 dBi之間,具有良好的輻射特性,本天線特色在於具有更薄的尺寸使且容易整合,適合做為第五代行動通訊應用。本天

線之設計細節和實驗結果在論文中皆有詳細討論。

綠建築91技術:生態、節能、減廢、健康

為了解決c槽空間不足d槽 的問題,作者林憲德 這樣論述:

假如「綠建築解說與評估手冊」一書是實際評估的工具書的話,那麼本書則是推廣綠建築技術的百科全書。它不是抄襲歐美技術的大雜燴,而是提供一系列實用化的本土綠建築設計的實用資訊,絕不強調昂貴的高科技,也不鼓勵大量綠色採購,是「夠用就好」的綠建築技術。建築業者只要遵照這些最基本要項進行設計,不但可達到高水準的評估結果,也可獲得省電、省水、省錢的實質效益。 作者簡介 林憲德 教授 1977 成功大學建築系畢業 1981 獲日本東京大學建築系工學碩士 1984 獲日本東京大學建築系工學博士 現任成功大學講座教授 ☆ 低碳建築叢書系列 1.城鄉生態 2.綠色建築

3.人居熱環境 4.建築碳足跡 5.綠建築91技術 前言(序) 第一篇 理論篇 一、人類永生的夢想---不死之鳥與Ouroboros 二、 當今綠建築現象四大省思 三、 綠建築雙主軸 四、 如何看待本書的綠建築技術? 第二篇 技術篇 T1 生物多樣性指標(9項技術) T1-01 綠網系統 T1-02 表土保存 T1-03 生態水池 T1-04 生態水域 T1-05 生態道路 T1-06 多孔隙環境 T1-07 中庭生態設計 T1-08 校園生物多樣性設計 T1-09 光害防制 T2 綠化指標(4項技術) T2-01 生態綠化 T2-02

牆面綠化與植生牆 T2-03 屋頂與人工地盤綠化 T2-04 防風與土壤透氣技術 T3 基地保水指標(6項技術) T3-01 透水鋪面 T3-02 綠地、被覆地或草溝設計 T3-03 滲透排水管、滲透陰井與滲透側溝 T3-04 景觀貯集滲透水池 T3-05 貯留滲透空地 T3-06 人工地盤貯留 T4 日常節能指標(41項技術) A.自然通風節能 T4-01 善用地形風-季風 T4-02 善用地形風-海陸風、山谷風 T4-03 善用地形風-林野風、井庭風 T4-04 開窗通風性能 T4-05 區域通風計畫 T4-06 大樓強風防治 T4-07 室內通風計畫-風力

通風設計 T4-08 室內通風計畫-浮力通風設計 T4-09 通風地冷利用技術 B.建築設計節能 T4-10 建築外殼節能因子 T4-11 建築配置節能 T4-12 適當的開口率 T4-13 外遮陽節能 T4-14 選用好的節能玻璃 T4-15 建築外殼保溫節能 T4-16 屋頂構造及材料 C.空調設計節能 T4-17 防止主機超量設計與提高主機效率 T4-18 空調主機節能設計 T4-19 風扇空調並用系統 T4-20 大型空間分層空調 T4-21 空調回風排熱 T4-22 吸收式冷凍機及熱源台數控制 T4-23 儲冷槽系統 T4-24 VAV空調系統 T

4-25 變頻空調主機系統 T4-26 VWV空調系統 T4-27 全熱交換器系統 T4-28 CO2濃度外氣控制系統 T4-29 建築能源管理系統BEMS T4-30 空調地冷利用技術 D.自然採光設計節能 T4-31 晝光利用-開窗面 T4-32 晝光利用-屋頂 T4-33 晝光利用-戶外式簾幕 E.照明設計與其他節能 T4-34 節能照明燈具 T4-35 照明節能基準與開關控制 T4-36 TAL照明節能設計 T4-37 LED燈的節能與健康問題 T4-38 間接照明節能設計 T4-39 太陽能系統 T4-40 太陽能直流系統 T4-41 居家節能技術 T

5 CO2減量指標(6項技術) T5-01 低碳建材與低碳構法 T5-02 簡樸的建築造型與室內裝修 T5-03 合理的結構系統 T5-04 結構輕量化 T5-05 木構造 T5-06 再生建材利用 T6 廢棄物減量指標(7項技術) T6-01 土方平衡 T6-02 營建自動化 T6-03 乾式隔間 T6-04 整體衛浴 T6-05 營建空氣污染防制 T6-06 明管設計 T6-07 舊建築再利用 T7 室內環境指標(10項技術) T7-01 噪音防制 T7-02 振動音防制 T7-03 自然採光與室內眩光防制 T7-04 通風換氣計畫 T7-05 室內污染

控制 T7-06 室內空氣淨化設備 T7-07 防止壁體結露、白華 T7-08 地面與地下室防潮 T7-09 調濕材料 T7-10 綠建材分類 T8 水資源指標(4項技術) T8-01 省水器材 T8-02 中水利用計劃 T8-03 雨水再利用 T8-04 植栽澆灌節水 T9 污水與垃圾改善指標(4項技術) T9-01 雨污水分流 T9-02 垃圾集中場改善 T9-03 人工濕地污水處理 T9-04 廚餘與落葉堆肥 參考文獻 前言 回顧過去我寫的十幾本專書,發現有一諷刺的現象:如「迷霧原鄉」一書,是我最引以為豪的泣血之作,卻乏人問津而庫存滿屋、虧了不少

家產;但我不太喜歡的「綠建築84技術」之類的工具書,往往十分暢銷而一再更梓。我不太喜歡「綠建築84技術」一書,並非其內容不好或我敷衍寫作,乃因該書是為了輔佐政府綠建築政策而寫的工具,與我基於學術與追求環保的信念而寫的書層次不同,快感不足。我退休在即,本來想封筆,不再問世。然而,市面上缺貨已久的「綠建築84技術」一再催我再梓。不堪催促的我,只好用點心在此書前面新增了較具學術的「理論篇」,並全面充實其技術內容,成為本書「綠建築91技術」來問世,讓我快感倍增而罪惡感下降。 在國際環保熱潮下,我國的綠建築政策推行二十餘年來,已見成效。如今內政部的「綠建築評估手冊」一書,已經成為我國綠建築設計與教

育訓練的藍本,對於我國綠建築政策有莫大貢獻。然而美中不足的是,此手冊以實務計算評估為導向,對於無暇於細讀手冊或未受訓練的廣大建築從業者而言,稍嫌生澀而難以暢讀。有鑑於此,本書以建築設計業者為主要使用對象,希望以圖文並茂的方式製作簡要的綠建築設計原理及手法,同時以國內外實際綠建築設計圖說與案例作為實證,以期能讓讀者將綠建築知識直接反應至設計實務之上。 本書與「綠建築評估手冊」是相輔相成的姊妹作。假如「綠建築評估手冊」一書是實際評估的工具書的話,那麼本書則是推廣綠建築技術的百科全書。本書90項綠建築技術為完全獨立的內容,讀者不必拘泥於艱深之理論,亦不必按步就班地閱讀,在茶餘飯後,依綠建築指標

之目的,信手拈來輕鬆地瀏覽其圖解漫畫,觀賞其表格實例,即可深植綠建築設計之功力。 本書依我國綠建築EEWH系統的九大指標介紹實務技術,當然無法網羅許多尚屬實驗階段而效率未明的綠建築技術(如智慧電網、致電變色玻璃技術)。一定有人質疑:為何有許多國外流行的綠建築技術都沒納入此書?例如國外有些採用的社區交流、交通、耐久化、維護管理等指標並未導入本書。此乃因為本研究基於輔佐建築從業者進行綠建築設計實務的立場,必須兼顧實用、簡化、經濟、可操作的原則,有些非設計層面或效率未明的綠建築技術必須忍痛割捨,否則會徒增設計實務上之困擾。 總之,本書不是抄襲歐美技術的大雜匯,而是提供一系列實用化的本土綠

建築設計的實用資訊,絕不強調昂貴的高科技,也不鼓勵大量綠色採購,是「夠用就好」的綠建築技術。建築業者只要遵照這些最基本要項進行設計,不但可達到高水準的評估結果,也可獲得省電、省水、省錢的實質效益。但願,本書能搭起政府綠建築政策與民間綠建築設計的橋樑。 國立成功大學建築系教授 林憲德 謹誌 2016年 仲夏

個人位置資料之研究-日本法為借鏡

為了解決c槽空間不足d槽 的問題,作者陳秀菁 這樣論述:

本文旨在探討位置資料所涉權利保護及其法規範。隨著無線通訊的蓬勃發展,智慧型手機進入興盛時期,結合行動通訊與數位生活,早已成為現代生活之常態,更是人類科技生活中不可或缺之裝置。爾後科技服務不斷推陳出新,其中更是以位置資料之相關應用受到公務機關、非公務機關以及民眾之重視,此應用可藉由通訊裝置之使用者端末訊息來確認定位,主動提供需要資訊或是相關服務,不僅讓公務機關推行政策或是非公務機關產品行銷成本更加低廉且有效率。然而水能載舟,亦能覆舟,當位置資料越來越被廣泛使用後,其所帶來風險也越來越大。倘若將利用之位置資料加以蒐集比對後即可側寫(profiling)出特定使用者生活空間及時間之略圖,進而勾勒出

使用者之生活習慣、興趣及思想等,將會對於民眾隱私權造成莫大之衝擊。因此,各國也注意到此一隱憂並逐漸採取管制手段加以規範,如:歐盟之GDPR以及日本個人情報保護法已先後將「位置資料」規範於個人資料保護之範圍。反觀我國,對於位置資料之討論微乎其微,更無相對應之定義,若以目前法制是否足以因應當前多樣科技服務狀態下之個人即時監控之疑慮,亦容有討論空間。故本文欲從此論點出發,聚焦於位置資料之使用與權利保護,檢視目前法制之規範,並進一步探討公務機關與非公務機關因應COVID-19之疫情肆虐,利用位置資料防止疫情擴散之相關政策,如:健保卡串連旅遊史、電子圍籬、簡訊實聯制、公布確診者足跡等之適法性及適當性探討

。最後,透過分析日本法制以審視我國現行相關法律之不足,提出相應之建議規範,期盼能對此問題貢獻棉薄之力。

想知道c槽空間不足d槽更多一定要看下面主題

c槽空間不足d槽的網路口碑排行榜

-

#1.電腦王阿達

各種行動裝置與3C產品的專業評論站. 於 www.kocpc.com.tw -

#2.如何在不丟失數據的情況下將空間從D 槽移動到C 槽?

如何將空間從D 盤移動到C 盤Windows Server/個人電腦 ... 許多人問是否可以轉讓或將空間從D:移到C槽的,因為C槽已滿. 磁盤空間不足 都是常見的問題Windows ... 於 www.hdd-tool.com -

#3.win10的C槽空間不足怎麼辦? - 檔案救援

win10的C槽空間不足怎麼辦? 我觀察過我的Windows 10的系統磁碟區上午还剩20多g的可用空间,到了下午就 ... 於 tw.bitwar.net -

#4.[Tool] 搶救硬碟大作戰- WizTree & SpaceSniffer

筆電用一陣子之後主硬碟C 槽一直處於空間不足狀態,為了升級Windows 10 新版18362 需要10 G 空間,使用磁碟清楚也沒有太大的幫助,因此下定決心要好好 ... 於 marcus116.blogspot.com -

#6.C槽空間不足嗎?教你如何清出更多的空間來 - mrtang.tw

那你電腦原本的1TB硬碟到哪去了呢? 一般如果你是桌機的話,SSD就拿來當C槽使用,而1TB就設定成D槽使用。 C槽 ... 於 mrtang.tw -

#7.106年職業安全管理甲級技術士學術科第72~79期歷屆試題澈底解說

... 機器碰撞(B)試驗中絕緣損壞處產生電弧(C)測驗完畢時之電容放電(D)連接線之完全放電。解答與解析 1.(D)。 2.(D)。 3.(D)。 4.(D)。在進入甲醇儲槽(局限空間)清洗時, ... 於 books.google.com.tw -

#8.C槽空間不足嗎?不想傷用SSD的C槽嗎?建立軟連結改變遊戲 ...

備受期待的PC版終於上線!可在手機版與PC版間自由地連動檔案遊玩!卡拉邦《CARAVAN STORIES》玩家專用社群網站。 於 masters.caravan-stories.com.tw -

#9.電解性離子水機原理是什麼?喝了真的有效嗎? - 食力

... 程序,再進入中間有薄膜的電極槽(必要時電極槽需要添加食品級鈣鹽)通電進行電解。 ... 充分利用空間的都市農場透過食農教育認識「真正的食物」. 於 www.foodnext.net -

#10.win10的C槽空間莫名越來越少是為什麼? - 貓噗知識+

這一切都在提醒:C槽滿了,該對C槽進行清理了。 我觀察過我的Windows 10的系統磁碟區上午还剩20g+的可用空间,到了下午就变成了7g。而且 ... 於 www.mop.tw -

#11.為騎行多份保障!iMiniDV X4 內建式安全帽行車記錄器開箱 ...

裝在安全帽上款式繁多,不過很多都偏重且偏貴,配件一大堆讓人很容易搞混,且可能因續航不足需要時常充電,或者會忘記充電。甚至會有充飽電卻忘記開機 ... 於 today.line.me -

#12.Win10內建重設電腦教學|讓電腦重回最新狀態 - 小貓咪網拍

影片適合對象:電腦效能變差、硬碟空間不足的人 ... 就是你必須將你的C槽的個人檔案都移動到D槽,例如以PinPin的經驗來舉例:. 檢查【桌面】、【本機下載】、【本機 ... 於 shop.pinpin.tw -

#13.硬碟不夠

如果您發現c槽空間不足已經是常態並且上述方法無法徹底解決您的問題,您可以嘗試將系統碟升級大容量或為您的電腦多安裝一顆硬碟。 # 1. 於 logisfrance-architecture.fr -

#14.快速解決Win 10 C槽空間不足 - 銳力電子實驗室

因此,直接更改Windows 10桌面的位置,把檔案和應用都存儲在D槽或其他空間較大的非系統磁碟,這樣可以有效地減輕C槽的負擔。 ① 在D槽或其他空間較大的非 ... 於 www.reneelab.net -

#15.如何把c 槽的東西移到d 槽 - Fire and flames

allen65535: 程式想移到D槽的話要先移除再Windows 11/10/8/7電腦上怎麼壓縮D槽空間並分配給C槽?如何在檔案、資料安全的情況下將磁碟機D多餘的空間 ... 於 fire-and-flames.ch -

#16.c槽空間不足d槽輕鬆解決Windows - Szxpyl

黑洞工作室編輯》 當電腦於使用一段時間後, 7中C槽空間不足的問題,解決 C 槽 ... 一般來說,由C槽分配到D槽的空間無法恢復回C槽,大部分的人都只會買64g或128g拿來 ... 於 www.paolmar.co -

#17.【網友詢問】我的C槽快滿了,但D槽空間還很大,怎麼辦?

網友來信詢問: 我筆電最近灌一些作業軟體,因只能灌在C槽所以都滿了,但我D槽還有800GB可以用,請問有什麼方法可以增加C槽的容量嗎? 或是如何刪掉C槽 ... 於 ofeyhong.pixnet.net -

#18.絕對有效!5種方法教你解決c槽空間莫名越來越少的問題

1.使用PassFab Duplicate File Deleter刪除重複檔案推薦 · 2.刪除C槽臨時檔案 · 3.刪除休眠檔 · 4.卸載不需要的軟體 · 5.把桌面檔案從c槽轉移到d槽 ... 於 www.passfab.tw -

#19.請問要怎麼把D槽分割一些記憶體給C槽? - iT 邦幫忙

不可能相互移轉. 樓主的NB中是"二顆"實體硬碟.基本上是無法直接將D磁碟機的空間移給C ... 於 ithelp.ithome.com.tw -

#20.d槽空間不足ptt - Bcyusp

遇到硬碟C槽的磁區出現紅色條狀?這就表示磁區空間即將爆滿的提醒,但是畢竟成本高昂,磁碟重整及其他找出空間被什麼吃光的. D槽空間不足@@ 裡面卻沒東西—解決了 於 www.novedik.co -

#21.[其他] 急!C槽空間不足將檔案丟到D槽結果悲劇了... - APK.TW

前幾天因為C槽的空間不足所以就把Program Files(#86)這個資料夾剪下移動到D槽結果檔案都變成了捷徑拜託各位大大們幫幫我吧...,電腦硬體週邊,Android ... 於 apk.tw -

#22.C槽空間不足- 3C板 - Dcard

因為我做專題的程式至少需要100多G,但C槽總共才119G,而且快要用光了,而D槽總共有910G,還有798G可以用,想請問有辦法「把D槽的空間分配給C槽」嗎? 於 www.dcard.tw -

#23.C槽資料太多用滿了D槽還有空間,如何把C槽桌面、下載

C槽 資料太多用滿了D槽還有空間,如何把C槽桌面、下載、 圖片等佔空間的移到D槽。圖解說明. 開啟工具列『檔案總管』. 點『本機』C槽爆滿 ... 於 dessu88888.blogspot.com -

#24.4 种將檔案從C 碟傳輸到D 碟的免費方式 - AOMEI Backupper

4 种將檔案從C 碟傳輸到D 碟的免費方式. 將檔案從C 碟傳輸到D 碟或其他碟可以幫助您釋放磁碟空間,但是怎麼做呢? ... 我可以將檔案從C槽移動到D槽嗎? 於 www.ubackup.com -

#25.TechNews 科技新報| 市場和業內人士關心的趨勢、內幕與新聞

鴻海科技日登場,劉揚偉:未來十年會重新定義車用CDMS 商業模式 · 稀有台灣旱招潮蟹回來了! · 美國智慧手機CPI 暴跌22%,專家:是性價比更高 · 美國對中國發出新禁令,南韓將 ... 於 technews.tw -

#26.C槽沒空間裝Visual Studio 2015怎麼辦?EaseUS Partition ...

把新軟體安裝至D槽; 重新調整Partition分配. 方案1、2本來都已經到了要執行的地步。還好一位C槽只剩下7 GB的同事傳來捷報,他很快解決C槽不足的問題, ... 於 blog.kkbruce.net -

#27.C槽空間不足怎麼辦?WinDirStat工具輕鬆刪除多餘檔案- 贊贊小屋

C槽空間不足 非常麻煩,必須瞭解各個資料夾檔案狀況,直接檢查很花時間。 ... 一塊硬碟的情況下,進行磁碟分割,如同截圖所示,C槽有104G,D槽有931G。 於 zanzan.tw -

#28.【2022 最新】8 種方法快速解決Win 10 C槽空間不足

本篇是有關如何解決PC 空間不足、C 槽空間不足或C 槽爆滿的綜合指南。 fix there is not enough space on the disk windows 10. 第1 部分:磁碟空間 ... 於 4ddig.tenorshare.com -

#29.Windows 改變硬碟分割區大小步驟教學,解決C 槽空間不足的 ...

本篇介紹如何在Windows 中改變硬碟分割區的大小,解決C 槽空間不足的問題。 ... 把D 槽的資料搬到其他的地方,把D 槽刪掉後,把空出來的磁碟空間留給C ... 於 blog.gtwang.org -

#30.C槽空間不足嗎?教你如何清出更多的空間來– 電癮院 - 字媒體

以我自己為例,我原本就已經曉得C槽的剩餘空間絕對不能用盡,所以當初在分割硬 ... 然後再D槽貼上,請根據以下這兩篇教學來清除及搬移這兩個系統檔。 於 zi.media -

#31.【清理硬碟】C槽空間不足嗎?教你如何清出更多的空間來

d槽空間不足 win7,大家都在找解答。從C槽中清除不需要的資料佔據我們C磁碟空間的資料約可歸納以下幾類: – 所... 的,但是我們可以將它放在空間比較大的D槽, ... 於 thagoda.com -

#32.如何改造和弦進行? - ttfnews

說說Redis 哈希槽的概念?Hash如何實現O(1)的查詢和設置速度, 以及擴容原理布隆過濾器Redis的數據.. 於 ttfnews.org -

#33.硬碟被佔不明不足容量了滿原因[Q5L2XT]

C槽 、D槽或是其他磁碟機的儲存空間不足、硬碟容量被不明原因佔滿了? 對於硬碟空間被不明原因占滿、硬碟已滿但沒有檔案,您可以嘗試顯示隱藏的檔案和 ... 於 23.casevacanzesulmare.messina.it -

#34.不專業| 電腦小白的科普文系列三:硬碟 - Pei Hsuan - Medium

D槽 跟C槽的容量可能是兩顆獨立的硬碟,或者是一顆硬碟切割成兩個槽,以我的狀況 ... 這種技術叫做「硬碟加速」,等同於把部分硬碟的空間拿去給記憶體(RAM)運算;因此 ... 於 weipeihsuan.medium.com -

#35.揪出硬碟不足/消失容量又佔空間檔案@免安裝中文版教學

步驟3. 如C 槽系統碟,就可以看到如上圖多區塊零碎文件,主要多已快取功能為導向,不清楚可別亂刪,但知道沒作用就安心刪掉吧!! 點選頂部編輯– 設定可調整顯示方式與呈現的 ... 於 sofun.tw -

#36.C槽空間不足嗎?如何刪掉不必要的檔案 - 歡樂逍遊

C槽空間不足 嗎?如何刪掉不必要的檔案 · 1.執行CMD或"win"+"R"搜索以下程式碼並執行。 cleanmgr /dc · 2.點擊“清理系統檔”。 · 3.選取全部或容量大的選項,並 ... 於 happyplayblogs.blogspot.com -

#37.台灣半導體產業發展趨勢:PC,資訊家電,USB,IEEE 1394,CDMA ...

再者,英特爾似乎已體認到未來幾年內,DDR-DRAM將是市場的主流,只要延續DDR-DRAM系列的產品,主機板規格與插槽規格不變,且結合多家廠商制訂新規格,一來挽救RDRAM的頹勢 ... 於 www.ctimes.com.tw -

#38.C 槽空間不足? 教你用Win10內建工具修改磁碟空間大小

C 槽空間不足 ? 教你修改磁碟空間大小for windows 10. 有些人會在剛開始時將一顆硬碟切割成C、D兩顆,但後來把D磁碟資料搬到備用碟之後. D磁碟空間又不 ... 於 dacota.tw -

#39.增加c槽空間win10

想減少D槽的儲存空間,則當實體記憶體不敷使用時,主要 c槽空間不足嗎?如何刪掉不必要的檔案在市售的硬碟開始暴增的時代, 有什麼方法可以增加(c磁碟機)的硬碟空間? 於 www.hktechno.co -

#40.Win10怎麼把D槽空間分給C槽?壓縮D槽擴充套件C槽的方法

1、開啟磁碟管理器,右鍵點選D槽,壓縮卷,輸入你要分配的空間之後,之後會出現一個未分配空間; · 2、此時多出一個未分配的空間,右鍵點選C槽,選擇【擴充 ... 於 www.it145.com -

#41.這台名爵長得太像阿斯頓馬丁DBX, 起步價竟不到10萬- 信息峰

... 也是三段式設計,兩側導流槽造型犀利,整個前臉給人感覺運動感不錯。 ... 名爵的新車也值得購買,唯一不足的是,名爵車在市場上品質反饋不是太 ... 於 fengnew.org -

#42.了滿槽c

C槽 、D槽或是其他磁碟機的儲存空間不足、硬碟容量被不明原因佔滿了? 如何將D槽空間給C槽?(Windows 7、8、10、11) 在這個頁面中,我們解釋了為什麼 ... 於 68.impresadipuliziemilano.mi.it -

#43.【清理硬碟】C槽空間不足嗎?教你如何清出更多的空間來

從C槽中清除不需要的資料 佔據我們C磁碟空間的資料約可歸納以下幾類: – 所安裝的應用程式 – 應用程式的暫存檔 – 作業系統的暫存檔 – 瀏覽網站時所下載的檔案 1. 於 www.htjh.ntpc.edu.tw -

#44.【硬碟空間】電腦空間不足?分配自己電腦硬碟空間也很簡單!

請注意,由C槽分配到D槽的空間無法恢復回C槽,需刪除D槽磁碟機後才能重新分配空間回C槽※ 最近Sharemysoul因為D槽空間快沒了,結果想分配C槽的空間到D ... 於 sharemysoul.pixnet.net -

#45.開箱Synology DiskStation DS1522+ 升級規劃與Synolgoy ...

這次所規劃的是我大多資料的集合空間,坦白說我只考慮SHR2 或RAID 6 的兩 ... 「同步任務」我是設定在電腦的主要存放各種長期檔案的D 槽,我相信大家 ... 於 ez3c.tw -

#46.滿原因不足了被不明容量碟硬佔

教你怎麼清理C槽的儲存空間,找出在磁碟機中的大檔案, 【網友推薦】Win7 C槽空間莫名越來越少- 日本碟容量不足?被不明原因佔滿了! C槽、D槽或是其他磁 ... 於 133.peritiagrari.fr.it -

#47.C槽空間滿了怎麼辦?將桌面的資料夾位置,移至其他磁碟!

桌面檔案佔用C槽,造成C槽空間不足 ... 其實,桌面檔案的位置,是可以設定在其他槽的(例如D槽),這樣一來,以後桌面的檔案再多,也不用害怕佔用到C槽的空間了! 於 ezconn.tw -

#48.7zip 解壓縮暫存資料夾磁碟空間不足 - 符碼記憶

舊硬碟太小C槽空間不足,結果用7zip時就一直跳磁碟空間不足的錯誤,就算改了暫存資料夾也沒 ... 明明windows系統暫存資料夾是在D槽,也試過去改7zip工作資料夾路徑了, 於 www.ewdna.com -

#49.d 槽槽空間c win10 給[2HYX8J]

選擇您要建立的磁碟機Windows 11/10合併c槽和d槽,不丟失資料- EaseUS 磁碟0 未配置的空間電腦的C槽滿了?磁碟機的空間不足了嗎,簡單教你怎麼釋放台中港 ... 於 19.bebortigia.siracusa.it -

#50.d槽空間不足win7的推薦與評價, 網紅們這樣回答

d槽空間不足 win7,3+方法:解決Windows 111087 C槽空間不足或C槽爆滿的問題,2021年9月27日— 如果在Windows 11/10或Windows 7中C槽滿了,磁碟機C顯示為紅色, . 於 trend.mediatagtw.com -

#51.你可能从来都没用过的「库」功能,其实是Windows 的文件

运行环境:Windows Win10系统默认的下载的位置是在C盘用户文件夹中安装步骤: ... 筆者已將文件資料夾變更到D槽位置-win10folderlocation061 可以备份到外部存储设备。 於 quitip.country-en-vendomois.fr -

#52.d槽空間給c槽 - 軟體兄弟

d槽 空間給c槽,2016年11月25日— 本篇介紹如何在Windows 中改變硬碟分割區的大小,解決C 槽空間不足的問題。 ... 把D 槽的資料搬到其他的地方,把D 槽刪掉後, ... 於 softwarebrother.com -

#53.C槽空間不夠,試過許多方法這個最有效 - To my way

[Windows][轉] C槽空間不足嗎?教你如何清出更多的空間來 · 清掉應用程式的暫存檔 · 清除作業系統的暫存檔 · 使用磁碟清理清除不要檔案 ... 於 twkelly.site -

#54.免裝軟體Windows 10 改變硬碟磁區空間,降低或增加分割區C ...

增加C槽空間:刪除D槽成未配置空間,再進行延伸磁碟區設定 ... 否則當C槽空間太小時,就算不再安裝新程式,在操作上或更新軟體時空間都會明顯不足。 於 iqmore.tw -

#55.如何在Windows 7 中動態調整硬碟空間 - MSI

這次針對D 槽來作示範,可以看到目前D 槽擁有721.51 GB 相當的大,我們要來將. 他再切一個分割區出來。 ... PS: 若是針對C 磁碟空間不足問題,請參考以下方式解決:. 於 asset.msi.com -

#56.C槽空間不足怎麼辦? - Mobile01

2.你放了什麼會滿? 其他解決方式 1.換更大的硬碟 2.將非必要留存在C磁碟的東西轉移到D磁 ... 於 www.mobile01.com -

#57.連幼稚園都會用!EaseUS Partition Master磁碟空間大挪移

筆者用過幾款磁碟管理軟體,在使用上各有千秋,但今天特別推薦一款「EaseUS Partition Master」Windows 磁碟分割區管理工具,讓你把D槽多餘空間搬到C ... 於 www.coolaler.com -

#58.手機螢幕壞了,如何連線電腦取資料?按照這幾種辦法操作即可

請問如何測知usb是否壞掉ㄌ- 史萊姆論壇23 thg 8, 2017 (5)USB接口電路故障; 這陣子有機會拿到一個USB3 有看到不明裝置表示至少chipset 有判斷到d+/D- 想問問這東西 ... 於 kosmetikacalendula.cz -

#59.《連環清道夫》:想成為清道夫嗎?讓子彈再飛一會

Draw Distance用《連環清道夫》向我們展示了一些不錯的玩法和創意,對於大部分玩家來說,前幾個小時的初體驗是能讓人眼前一亮的,但是種種不足使得 ... 於 game.3loumao.org -

#60.d槽空間不足我的電腦 - Gxear

現在大部分的電腦都已經改用了固態硬碟(SSD), 卻不知道C槽的空間分配出去後,現在要更新遊戲結果C槽空間不夠用了我D槽放了steam的一個總文件大小217G的遊戲,當系統 ... 於 www.tosarose.co -

#61.C槽d槽分配- 人雜的本願02

本篇介紹如何在Windows 中改變硬碟分割區的大小,解決C 槽空間不足的問題。 ... 把D 槽的資料搬到其他的地方,把D 槽刪掉後,把空出來的磁碟空間留給C ...5 авг. 於 v2uts.freejobalerts24.com -

#62.[Windows][轉] C槽空間不足嗎?教你如何清出更多的空間來 ...

雖然現在市售的硬碟容量是愈來愈大,幾乎最少都有500GB以上,但在分割C槽時,有可能因為分割的太小,或是電腦安裝的軟體太多,且都安裝到C槽,最後的結果都是會導致C槽空間 ... 於 blog.xuite.net -

#63.Windows 11/10/8/7 D槽空間分給C槽

同時,我們還教您使用硬碟分割區管理軟體 — EaseUS Partition Master並通過兩種方式將D槽空間給C槽並保留所有檔案。 為什麼C槽空間不足. 一般情況下,C槽 ... 於 tw.easeus.com -

#64.程式從c槽移到d槽 - Czechf

WIindows 10 C槽空間不夠用,刪除D槽來補同一顆硬碟。 圖解說明教學Windows 10 圖解 ... 5种解決Windows 10/8/7中C槽空間不足的簡單方案. DOS cd d:\ 無法切換至d槽. 於 www.opckmo.me -

#65.【問題】C槽空間剩很少 - 哈啦區

2.C:\使用者\"你的名字"\ 這裡面一堆有的沒的,包括下載、桌面、圖片等等... (一般很常在下載、桌面等之類的地方爆炸,理論上這些東西都可以丟到D槽). 於 forum.gamer.com.tw -

#66.「納沙」半日急升2級變颱風天文台指晚間風勢逐漸增強| 頭條日報

2 天前 — 根據天文台資料, 納沙在今早(16日)5時仍然只是一個熱帶風暴,中心附近最高持續風速每小時85 公里,不足12小時內,就已經從強烈熱帶風暴以至颱風。 於 hd.stheadline.com -

#67.電腦的C槽滿了?磁碟機的空間不足了嗎,簡單教你怎麼釋放 ...

C槽 、D槽或是其他磁碟機的儲存空間不足、硬碟容量被不明原因佔滿了?教你怎麼清理C槽的儲存空間,找出在磁碟機中的大檔案,把佔空間的資料夾和沒有用到的應用程式 ... 於 www.techmarks.com -

#68.c槽空間不足d槽磁碟區不夠用?教你在Windows重新切割磁區

如何修復C槽空間不足Windows 10/8/7 通過移動自由空間: 下載資源NIUBI Partition Editor,右鍵單擊D:驅動器,然後選擇“Resize/Move … C槽空間不足 ,怎麼辦? 於 www.entuemax.co -

#69.因为C槽空间小,希望尽量下载在D槽,但是电脑不能安装在D槽

我的電腦有兩個磁碟機,但是因為其中一台的C槽儲存空間不足,所以我想要下载到另外一個磁碟機D槽。我也把下載的應用程式的位置都改道儲存空間還很多 ... 於 answers.microsoft.com -

#70.Windows 7系統下硬碟空間清理的15個小技巧:關閉無用功能

隨著電腦中安裝的應用程式愈來愈多,儲存空間也會面臨不足的命運,一般人 ... 先開啟C 槽的系統資料夾,並在右上角的搜尋框中輸入「Thumbs.db」來搜尋 ... 於 www.techbang.com