RITE 男 包的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦三島由紀夫寫的 三島由紀夫經典小說套書(憂國+盛夏之死) 和三島由紀夫的 憂國:暴烈美學的極致書寫,三島由紀夫自選短篇集都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自大牌 和大牌所出版 。

國立臺灣師範大學 教育心理與輔導學系 王玉珍所指導 劉乙欣的 【出走,是為了更有力量的回來】:新手心理師從旅行經驗發展出生涯韌力之敘事研究 (2021),提出RITE 男 包關鍵因素是什麼,來自於生涯韌力、新手心理師、專業生涯挑戰、獨立旅行。

而第二篇論文國立暨南國際大學 東南亞學系 嚴智宏所指導 楊蔚齡的 柬埔寨僧院之教育扶貧及社會參與 (2021),提出因為有 柬埔寨、僧院教育、教育扶貧、社會參與、嚴重特殊傳染性肺炎的重點而找出了 RITE 男 包的解答。

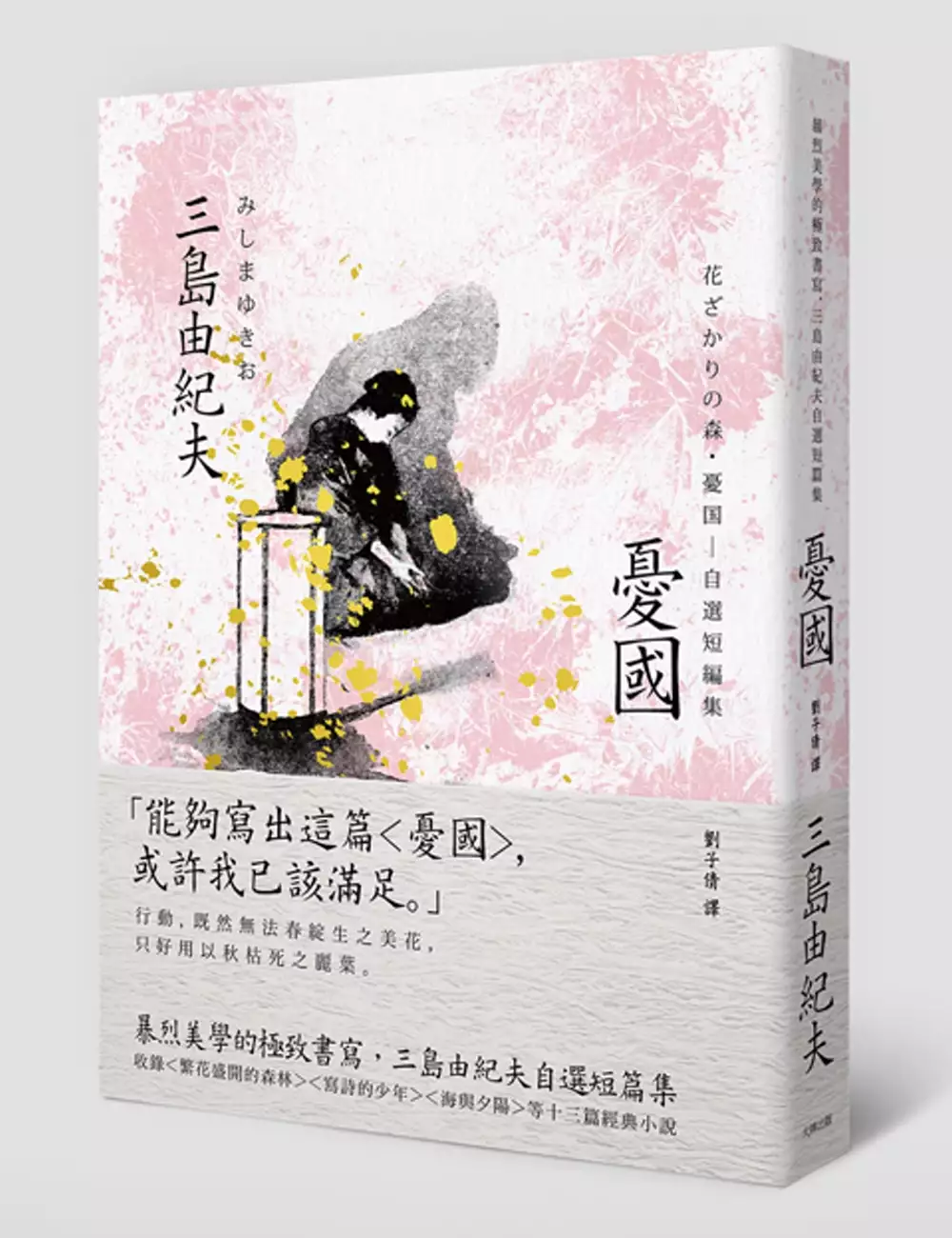

三島由紀夫經典小說套書(憂國+盛夏之死)

為了解決RITE 男 包 的問題,作者三島由紀夫 這樣論述:

I.《憂國:暴烈美學的極致書寫,三島由紀夫自選短篇集》 他現在等待的是死亡?亦或是欲仙欲死的喜悅? 情欲與死亡的終極書寫 三島暴烈美學極致 「除了三島由紀夫,我想不出哪個作家能以如此簡單的篇幅,精確地詮釋出『生與死』這個文學上唯一的主題。若你喜歡〈憂國〉這篇作品,表示你擁有閱讀三島的資質。」──花村萬月 行動,既然無法春綻生之美花,只好用以秋枯死之麗葉 三島由紀夫推崇死亡之美、鮮血之美、暴烈之美,認為美的終極狀態便是暴烈地死亡。他於1960年以「二.二六事件」為背景,寫下短篇小說〈憂國〉,主角是一位新婚不久的中尉,不願舉發事件中的同僚,最後選擇在家切腹自殺,

妻子亦殉夫而亡。〈憂國〉中,三島以柔美的筆調呈現年輕軍官與妻子熾熱的性愛,以寫實手法描述切腹的過程與肉體產生的變化,絢爛、華麗地展現三島由紀夫式的暴烈美學。 三島相當喜愛、重視這部作品,他曾表示:「如果,忙碌的讀者只能選讀一篇三島的小說,想把三島的優劣一次通通濃縮成精華的小說來閱讀,那麼,我希望讀者選讀的是〈憂國〉。……〈憂國〉描寫的性愛與死亡的光景,情色與大義的完全融合與相乘作用,堪稱我對這人生抱以期待的唯一至福。」 1965年三島並將〈憂國〉拍成影片,從道具到分鏡一手包辦,自編自導自演。並以「The Rite of Love and Death」(愛與死亡的儀式)為英文片名,發

行海外。三島藉主角武山信二中尉展示自己的理念,進行文體和行動(影片)的預演。三島企圖使藝術與生活、文體與行動邏輯統一,談到他行動最極致的一點,亦即是他的了結生命,武士擁有的幻影令他神往,磨劍的任務如同磨練對於死亡的想像力一樣。 本書特色 ★三島由紀夫自選短篇作品精華,並親自撰文解說,深具代表性。 ★收錄三島十六歲至三十六歲的作品,一窺作家文學技藝的啟程之處與寫作風格的轉變。 ★〈繁花盛開的森林〉是三島由紀夫十六歲的出道作品,浪漫派風格強烈。 ★〈蛋〉以滑稽鬧劇風格諷刺現實,其「純粹的荒謬」為三島難得一見的風格。 ★〈寫詩的少年〉敘述了少年時代的三島與言語(觀念)的關係

,為三島文學宿命的起源。 ★〈過橋〉描寫的是藝妓世界的勢利、人情與某一面的冷酷。 ★〈月〉描寫披頭族世界的疏離、人工化激昂與抒情式的孤獨。 II.《盛夏之死:失序美學的極致書寫,三島由紀夫自選短篇集》 失序衍生悲劇,悲劇蔓延宿命 當某種殘酷可怕的宿命,耗費長久的時間, 終於成功地消融在日常生活的瑣碎網眼時, 人類將會再次渴求宿命…… 夏日豪華鼎盛之際,我們被移向更深的死亡 〈盛夏之死〉是三島由紀夫環遊歐洲列國半年之後,根據一起發生在伊豆海邊的溺水事件為架構所撰寫的中篇小說。描寫無憂無慮的朝子,遭遇了毫無天理的悲劇,她如何在時間的推移中走出悲傷,她是否也

應該「老老實實如世人一樣地遺忘」……?透過三島式的考察,細膩、結構式地剖析女人心理,探究人性的矛盾與掙扎,是此篇小說最重要的主題。 「三島擅長以『社會事件』為材料,創作出『虛構』的作品。藉由與自己毫無瓜葛的故事,來吐露屬於自己的心境。簡直就像戴上面具的『假面的告白』,他需要這些人物,代替自己說出心聲。」──島內景二 「悲傷早已痊癒,朝子卻沒有勇氣承認。她開始嘗到絕望的味道,像是飢渴般期待著什麼…… 一家人既沒有發瘋,也無人自殺。甚至沒生過病。幾乎可以確定那麼嚴重的悲劇幾乎未造成任何影響,什麼也沒發生就過去了。於是朝子無聊了。她開始等待某件事……」 畢生追求美學極致的三島由

紀夫,在寫作方面也致力追求更高超、絢爛的寫作手法,甚至毫不諱言表示:「比起情趣,方法論更吸引我。」三島對於自己作品的如此高規格要求,淋漓盡致地實踐在早期短篇小說中。特別是在三島自歐洲遊歷半年之後,更加大膽在作品中融入多樣西方的技法實驗,是其創作生涯中重大的轉捩點。換言之,這些三島早期所累積的技術短篇,無疑是他日後作品朝向更有構造性、更多變、更有耐性的奠基,也是其邁向美學顛峰的最佳證據。 「與其透過第三者之手做出荒誕的臆測,我寧願親手處理早年的舊作。」──三島由紀夫 本書收錄十一篇三島由紀夫親自集選的短篇小說,並親自撰文解說。在這些技術實驗短篇中,三島以精湛技巧描寫戰後少男少女的故事

,表現日本戰後的社會、文化等種種樣貌,在秩序與崩壞間尋找平衡,被規範在秩序底下的人們心中那難抑遏制的飢渴。 本書特色 收錄三島由紀夫二十一歲到三十八歲的短篇精華,一窺「日本海明威」對己身創作的持續突破與藝術追求。 〈香菸〉受川端康成激賞推薦,以新人之姿刊登在《人間》雜誌,是三島正式進入文壇的起點。 〈春子〉貫徹官能主義的傑作,堪稱女同性戀小說的戰後先驅。 〈翼〉模仿哥提耶式的寫作主義,以寓言的方式描述不得不在戰時與戰後苟活的青年悲痛。 〈離宮之松〉、〈猜字謎〉嘗試以數理方式醞釀出的技術實驗。 作者簡介 三島由紀夫 本名平岡公威,1925年出生於東京。

1947年自東京大學法學部畢業,通過高等文官考試,隨後進入大藏省任職,隔年為了專心從事寫作而從大藏省離職,開始專職作家的生涯。 三島由紀夫在日本文壇擁有高度聲譽,其作品在西方世界也有崇高的評價,曾三度獲得諾貝爾文學獎提名,也是二戰結束之後西方譯介最多的日本作家之一。 三島對日本傳統的武士道精神深為讚賞,他對日本二次大戰後社會的西化和日本主權受制於美國非常不滿。1970年11月25日他帶領四名「盾會」成員前往陸上自衛隊東部總監部,挾持師團長要求軍事政變,期使自衛隊能轉變為正常的軍隊,但是卻乏人響應,因而切腹自殺以身殉道,走上了日本武士最絢爛的歸途。 主要著作有《假面的告白》

、《金閣寺》、《鏡子之家》、《反貞女大學》、《不道德教育講座》等。 I.《憂國:暴烈美學的極致書寫,三島由紀夫自選短篇集》 1.繁花盛開的森林 2.中世某殺人慣犯遺留的哲學日記選萃 3.遠乘會 4.蛋 5.寫詩的少年 6.海與夕陽 7.報紙 8.牡丹 9.過橋 10.女方 11.百萬圓煎餅 12.憂國 13.月 解說 三島由紀夫 II.《盛夏之死:失序美學的極致書寫,三島由紀夫自選短篇集》 1.香菸 2.春子 3.馬戲團 4.翼──哥提耶風格的故事 5.離宮之松 6.猜字謎 7.盛夏之死 8.煙火 9.顯貴 10.葡萄麵包 11.雨中噴泉 解說 三島由紀夫

RITE 男 包進入發燒排行的影片

*本實測確認安全門都關閉上鎖無其他出口,並熟識住戶守著唯一出入口後才進行,切勿模仿

➤2022豆漿俊榮年曆預購!!:https://www.masterrong.com/

➤成為頻道會員按鈕:https://www.youtube.com/channel/UCiXuTOccGliVKpcL1qQWMPg/join

➤訂閱成為漿絲or榮粉按鈕:https://www.youtube.com/channel/UCiXuTOccGliVKpcL1qQWMPg?sub_confirmation=1

➤ 豆漿第一本書《豆漿娘娘駕到》

☑金石堂購書網址(海外可寄):https://reurl.cc/kVWxRr

☑博客來購書網址(海外可寄):https://reurl.cc/8yR6oX

☑誠品購書網址:https://reurl.cc/ra23D4

☑蝦皮購書網址:https://reurl.cc/VEzv2Z

➤ 豆漿娘娘相關周邊

☑ 豆漿娘娘周邊:https://shopee.tw/soybeanmilk_cat

☑ 第一款LINE貼圖-(豆漿本尊):https://pros.is/RCAXQ

☑ 第二款LINE貼圖-(豆漿&俊榮本尊):https://pros.is/J2B6E

☑ 第三款LINE貼圖-(豆漿&俊榮Q版):https://pros.is/KVN9X

➤ 豆漿娘娘聯名

☑ RITE後背包:https://soybeanmilk.pros.is/3bm3u9

☑ DEVILCASE手機殼:https://soybeanmilk.pros.is/3an94a

➤協助語言白癡a奴才翻譯影片讓外國朋友認識漿漿!

☑ 幫忙上字幕:https://soybeanmilk.pros.si/P6KB7

➤豆漿其他出沒的地方:

☑ 豆漿臉書:https://www.facebook.com/SoybeanmilkCat/

☑ 豆漿IG:https://www.instagram.com/soybeanmilk_cat/?hl=zh-tw

☑ 豆漿微博:https://goo.gl/FY8Uc6

☑ 豆漿B站:https://reurl.cc/W3xZbD

➤豆漿實體信箱,漿絲想讚美娘娘或想說什麼都可以寄信喔:

☑中文: 30099 新竹市科學園區郵局第502號信箱

☑英文: P.O.BOX 502 Hsinchu Science Park Hsinchu City 30099 Taiwan(R.O.C)

➤合作提案或邀約

☑信箱: [email protected]

#豆漿 #俊榮 #逃家

【出走,是為了更有力量的回來】:新手心理師從旅行經驗發展出生涯韌力之敘事研究

為了解決RITE 男 包 的問題,作者劉乙欣 這樣論述:

本研究旨在探討新手諮商心理師從獨自旅行經歷發展出生涯韌力的歷程。本研究採敘事研究法,由研究者設計半結構式訪談大綱,邀請三位研究參與者進行深入的訪談,並以敘事研究中的「整體──內容」與「類別──內容」方法進行資料分析。本研究結果如下:(一)研究參與者的旅行歷程與自我關照經驗各有其獨特性。參與者啟飛者的旅行故事充滿多元文化的碰撞,將旅途中的震驚與衝擊,轉化為深刻的生涯體會與生命感動;參與者肉球透過旅行,為自己設立新目標、找尋生活的新鮮感,並學習與壓力共處,以維持專業學習的動力;參與者Bamboo在旅途中嘗試與陌生人建立關係、交流文化,獲得更多勇氣與信心回歸專業。(二)研究參與者從旅行中發展生涯韌

力,各自因不同的成長背景、旅行經驗、專業養成經歷等交互影響,主要歷經了壓力事件、釐清與評估需求、培養能力、創造新經驗、反思與連結等發展歷程,並個別凸顯出其獨特的生涯韌力,包括覺察與反思、做決策及行動層面。(三)歸納研究參與者在專業養成路上所面臨的生涯挑戰包含:漫長與緊湊的養成期、專業身份的角色壓力、生活管理的壓力、生涯進度的壓力等。本研究藉上述結果,探討新手心理師如何在旅行中自我關照、調適、成長與蛻變,並將其發展而出的生涯韌力用以回應專業挑戰的經驗,以供未來相關實務工作者之參考。

憂國:暴烈美學的極致書寫,三島由紀夫自選短篇集

為了解決RITE 男 包 的問題,作者三島由紀夫 這樣論述:

他現在等待的是死亡?亦或是欲仙欲死的喜悅? 情欲與死亡的終極書寫 三島暴烈美學極致 「除了三島由紀夫,我想不出哪個作家能以如此簡單的篇幅,精確地詮釋出『生與死』這個文學上唯一的主題。若你喜歡〈憂國〉這篇作品,表示你擁有閱讀三島的資質。」──花村萬月 行動,既然無法春綻生之美花,只好用以秋枯死之麗葉 三島由紀夫推崇死亡之美、鮮血之美、暴烈之美,認為美的終極狀態便是暴烈地死亡。他於1960年以「二.二六事件」為背景,寫下短篇小說〈憂國〉,主角是一位新婚不久的中尉,不願舉發事件中的同僚,最後選擇在家切腹自殺,妻子亦殉夫而亡。〈憂國〉中,三島以柔美的筆調呈現年輕軍官與妻子熾熱的性愛,

以寫實手法描述切腹的過程與肉體產生的變化,絢爛、華麗地展現三島由紀夫式的暴烈美學。 三島相當喜愛、重視這部作品,他曾表示:「如果,忙碌的讀者只能選讀一篇三島的小說,想把三島的優劣一次通通濃縮成精華的小說來閱讀,那麼,我希望讀者選讀的是〈憂國〉。……〈憂國〉描寫的性愛與死亡的光景,情色與大義的完全融合與相乘作用,堪稱我對這人生抱以期待的唯一至福。」 1965年三島並將〈憂國〉拍成影片,從道具到分鏡一手包辦,自編自導自演。並以「The Rite of Love and Death」(愛與死亡的儀式)為英文片名,發行海外。三島藉主角武山信二中尉展示自己的理念,進行文體和行動(影片)的預演

。三島企圖使藝術與生活、文體與行動邏輯統一,談到他行動最極致的一點,亦即是他的了結生命,武士擁有的幻影令他神往,磨劍的任務如同磨練對於死亡的想像力一樣。 本書特色 ★三島由紀夫自選短篇作品精華,並親自撰文解說,深具代表性。 ★收錄三島十六歲至三十六歲的作品,一窺作家文學技藝的啟程之處與寫作風格的轉變。 ★〈繁花盛開的森林〉是三島由紀夫十六歲的出道作品,浪漫派風格強烈。 ★〈蛋〉以滑稽鬧劇風格諷刺現實,其「純粹的荒謬」為三島難得一見的風格。 ★〈寫詩的少年〉敘述了少年時代的三島與言語(觀念)的關係,為三島文學宿命的起源。 ★〈過橋〉描寫的是藝妓世界的勢利、人情與某一面

的冷酷。 ★〈月〉描寫披頭族世界的疏離、人工化激昂與抒情式的孤獨。 作者簡介 三島由紀夫 本名平岡公威,1925年出生於東京。 1947年自東京大學法學部畢業,通過高等文官考試,隨後進入大藏省任職,隔年為了專心從事寫作而從大藏省離職,開始專職作家的生涯。 三島由紀夫在日本文壇擁有高度聲譽,其作品在西方世界也有崇高的評價,曾三度獲得諾貝爾文學獎提名,也是二戰結束之後西方譯介最多的日本作家之一。 三島對日本傳統的武士道精神深為讚賞,他對日本二次大戰後社會的西化和日本主權受制於美國非常不滿。1970年11月25日他帶領四名「盾會」成員前往陸上自衛隊東部總監部,挾

持師團長要求軍事政變,期使自衛隊能轉變為正常的軍隊,但是卻乏人響應,因而切腹自殺以身殉道,走上了日本武士最絢爛的歸途。 主要著作有《假面的告白》、《金閣寺》、《潮騷》、《盛夏之死》、《太陽與鐵》、《不道德教育講座》等。 譯者簡介 劉子倩 政治大學社會系畢業,日本筑波大學社會學碩士,現為專職譯者。譯有小說、勵志、實用、藝術等多種書籍。 1. 繁花盛開的森林 2. 中世某殺人慣犯遺留的哲學日記選萃 3. 遠乘會 4. 蛋 5. 寫詩的少年 6. 海與夕陽 7. 報紙 8. 牡丹 9. 過橋 10.

女方 11. 百萬圓煎餅 12. 憂國 13. 月 解說 三島由紀夫 導讀 解說 三島由紀夫 這次以文庫版的形式出版自選短篇集,令我感到,對於短篇小說這種文學領域,我早已疏遠。我並非跟隨短篇小說的衰亡期這個現代傳播主義的趨勢,像製線工廠縮短工時那樣開始節約短篇創作。是我的心已自然而然遠離了短篇。少年時代,我曾專注在詩與短篇小說,當時籠罩我的那種悲喜,隨著年紀漸增,前者已轉向戲曲,後者似乎也轉向長篇小說。總之,那也是我把自己朝向更有構造性、更多辯、更需耐性的作業推進的證據,顯示出我已需要更巨大的工作帶來的刺激與緊張。 這點,似乎與我的思考方式從箴言型漸漸

轉向有系統的思考型不無關係。當我在作品中闡述某個想法時,我變得喜歡慢慢來,寧願多花點時間一步步讓人接受,我開始懂得避免一刀斃命式的說法。說好聽點是思想圓熟了,其實只是性急卻迅速輕捷的聯想作用已隨著年齡漸漸衰退。我等於是從輕騎兵改成重騎兵的裝備。 因此,本書收錄的內容,全是我在輕騎兵時代的作品。不過,雖然這麼一概而論,事實上其中有些作品本身屬於純粹的輕騎兵式,也有些作品已沉悶地朝著重騎兵轉型,完全是為了操練那個才寫的。前者的代表作若是〈遠乘會〉,後者的代表作,就是在我很年輕時(一九四三年)也就是我十八歲時寫的〈中世某殺人慣犯遺留的哲學日記選萃〉了。在這篇簡短的散文詩風格的作品中,出現了殺人

哲學、殺人者(藝術家)與航海家(行動家)的對比等等主題,堪稱包含了日後我許多長篇小說的主題萌芽亦不為過。而且,其中也有活在昭和十八年這種戰時,處於大日本帝國即將瓦解的預感下的少年,暗淡又華麗的精神世界的大量寓喻。 至於另一篇戰時作品〈繁花盛開的森林〉,相較之下,我已無法喜歡。這篇寫於一九四一年的里爾克式小說,如今看來分明受到某種浪漫派的負面影響與小老頭似的矯揉造作。十六歲的少年,想得到獨創性卻怎麼也得不到,無奈之下只好裝模作樣。附帶一提,出版社堅持將這本短篇集定名為《繁花盛開的森林》,我只好選了這個。 從戰後的作品中,我毫無懸念地選出了自認為最好的作品。 〈遠乘會〉(一九五○

年)是在我的短篇寫作技巧終於成熟的時期,運用平行結構(parallelism)的手法描繪的水彩畫,遠乘會的描寫本身,是我自己參加某個騎馬俱樂部出遊活動的速寫,這種在實際上沒有任何戲劇化經驗的微細速寫中穿插某個故事的手法,如今已成為我創作短篇小說的一種常用手法。 〈蛋〉(一九五三年六月號.群像增刊號)曾是不受任何評論家與讀者肯定的作品,但這篇模仿愛倫.坡滑稽鬧劇的珍品,成了我個人偏愛的對象。要解讀為是在諷刺「制裁學生運動的權力」是各位的自由,但我的目的是超越諷刺的無厘頭,我的文筆難得到達這種「純粹的荒謬」的高度。 〈過橋〉與〈女方〉、〈百萬圓煎餅〉、〈報紙〉、〈牡丹〉、〈月〉都只是當

時矚目的風景或事物刺激了小說家的感性,於是構成一篇故事。其中尤其是〈過橋〉,在技巧上最成熟,我認為在文體中成功融入了某種有趣又滑稽的客觀性,以及冷淡高雅的客觀性。 〈過橋〉描寫的是藝妓世界的勢利、人情與某一面的冷酷,而〈女方〉描寫演員世界的壯闊與鄙俗以及自我本位,〈月〉描寫披頭族世界的疏離與人工化激昂與抒情式的孤獨……這些作品與以前的狂言作者依循「世界定理」的儀式設定的「世界」不同,只不過是偶然興起窺見那個世界後,那種獨特的色調、言語動作、生活方式,宛如水槽中的奇異熱帶魚,在文藻的藻葉之間若隱若現,自然誘發出每一個世界的故事。所以或許就是這樣漫長的時間,以及自然發生性,賦予這三篇小說某種

濃厚感與豐饒的韻味。當然,那都是從我個人的「遊戲」產生的。我把自己故意放在一個古典小說家的見地,一邊游弋於各種世界,一邊慢慢觀察,用琢磨過的文體寫短篇,等於是出自我腦中的小說家的紳士主義。至今我仍不免認為,短篇小說就該是這種紳士主義的產物。 不過,這樣的我,不見得都是用這種遊刃有餘的態度書寫所有的短篇。 本書中,〈寫詩的少年〉、〈海與夕陽〉、〈憂國〉這三篇,在乍看純屬故事的體裁下,隱藏著對我而言最切實的問題,當然站在讀者的立場,不必考慮任何問題性,只要享受故事就行了(例如銀座酒吧的某位媽媽桑,就是把〈憂國〉全然當成黃色小說閱讀,自稱整晚難以入眠),這三篇是我非寫不可的東西。

〈寫詩的少年〉中,敘述了少年時代的我與言語(觀念)的關係,道出了我的文學出發點的任性、卻又宿命的起源。在這裡,出現了一個抱著批評家眼光的冷漠少年,這個少年的自信來自自己也不知情的地方,而且從中隱約可窺見一個自己尚未掀開蓋子的地獄。襲擊他的「詩」的幸福,到頭來,只帶給他「不是詩人」這個結論,但這樣的挫折把少年突然推向「再也不會有幸福降臨的領域」。 〈海與夕陽〉,試圖凝縮展示的是相信奇蹟的到來但它卻未來臨的那種不可思議,不,比奇蹟本身更加不可思議的主題。這個主題想必會是我終生一貫的主題。當然人們或許會立刻聯想到「為何神風不吹」這個大東亞戰爭最可怕的詩意絕望。神助為何沒有降臨──這個,對信神者

而言是最終也是最決定性的疑問。不過,〈海與夕陽〉並非直接將我的戰時體驗寓言化。毋寧,於我而言,最能闡明我的問題性的其實是戰爭體驗,「為何當時海水沒有一分為二」這個等待奇蹟的命題對自己是不可避免的,同時也是不可能達成的,對此,想必早在〈寫詩的少年〉這個年紀,應該就已有明顯的自覺了。 〈憂國〉的故事本身只是二二六事件外傳,但〈憂國〉描寫的性愛與死亡的光景,情色與大義的完全融合與相乘作用,堪稱我對這人生抱以期待的唯一至福。然而,可悲的是,這種幸福極致,或許終究只能在紙上實現,即便如此也無妨,身為小說家,能夠寫出這篇〈憂國〉,或許我已該滿足。以前我曾寫道:「如果,忙碌的讀者只能選讀一篇三島的小說

,想把三島的優劣一次通通濃縮成精華的小說來閱讀,那我希望讀者選讀的是〈憂國〉。」這種心情至今不變。 話說,前面的〈蛋〉也是一例,我個人也偏好全憑知性操作的小故事(conte)類型。在此,作品本身連看似主題的主題都沒有,就像被拉向一定效果的弓,保有徹頭徹尾的緊繃形式,當它被射進讀者的腦中,如果命中了等於是「聊以取樂」。同時,若能構成西洋棋棋手體會到的那種知性緊張的一局,構成毫無意義的一局,則余願足矣。〈報紙〉、〈牡丹〉、〈百萬圓煎餅〉這類小故事,就是我基於這種意圖寫成的短篇中,選出的較佳之作。 憂國看著妻子雪白柔弱的風情,即將赴死的中尉嘗到不可思議的陶醉。現在自己將要著手進行的行為

,過去從未對妻子展現,是身為軍人的官方行為,是與戰場決鬥同樣需要覺悟,與戰場陣亡同等同質的死。自己現在要讓妻子看的是戰場英姿。這讓中尉在瞬間陷入奇妙的幻想。戰場的孤獨死亡與眼前美麗的妻子,跨足在這二個次元,具現了本來不可能的二者共存,現在自己將要死去的這種感覺之中,有種難以言喻的甘美。這似乎才是人間至福。能夠讓妻子美麗的眼睛看著自己漸漸死去,就像被馥郁的微風吹拂著死去。在那裡,某種事物得到寬宥。雖不清楚是什麼,但在他人不知的境地,他獲准得到任何人都不被容許的境地。中尉覺得從眼前妻子像新娘子般一身白無垢的美麗身影,彷彿看到自己深愛並且為之獻身的皇室與國家、軍旗,那一切的華麗幻影。那些等同眼前的妻

子,無論從何處、無論相距多遠,都不斷放射出聖潔的目光,逼視自己。麗子也凝視丈夫,她認為丈夫即將赴死的身影,是這人世間最美的風景。很適合穿軍服的中尉,那英挺的眉毛,以及緊抿的唇,如今面對死亡,展現了男人至極之美。「那麼,我們走吧。」中尉終於說。麗子深深伏倒在榻榻米上行禮。她的臉就是抬不起來。雖然不想流淚弄花臉上的妝,卻無法遏止淚水。終於抬頭時,隔著淚水模糊看見的,是已拔出軍刀露出五、六寸刀尖,用白布裹住刀身的丈夫。把裹好的軍刀放在膝前,中尉鬆開膝蓋盤腿而坐,解開軍服領口的扣子。他的眼睛已不再看妻子。他緩緩將扁平的黃銅扣子一一解開。露出淺黑色的胸膛,繼而露出腹部。他解開腰帶,解開長褲扣子。露出六尺

丁字褲的純白。中尉繼續鬆開腹部,雙手把丁字褲向下推,右手拿起軍刀的白布握把。就這樣垂下眼注視自己的腹部,用左手把下腹部的肌肉搓軟。中尉擔心刀子不夠利,於是折起左邊的長褲,稍微露出左腿,輕輕將刀刃滑過。傷口頓時滲出血珠,數條細小的血痕,在明亮光線的照耀下,流向兩腿之間。頭一次看到丈夫的血,麗子萌生可怕的悸動。她看著丈夫的臉。中尉坦然凝視鮮血。雖知這只不過是暫時敷衍的安心,麗子還是感到了片刻的安心。

柬埔寨僧院之教育扶貧及社會參與

為了解決RITE 男 包 的問題,作者楊蔚齡 這樣論述:

摘要本研究聚焦柬埔寨內戰後佛教寺院(僧院)的教育扶貧和社會參與。也就是在西元2020-2022 年「嚴重特殊傳染性肺炎」(COVID-19)肆虐全球期間, 本研究對柬埔寨基層社會存在的「僧院教育」系統進行觀察,分析僧侶如何跨越宗教界限,鞏固民族文化知識和社會傳承體系,發揮其對地方教育和社會實踐的影響力。柬埔寨佛教寺院長期受到殖民主義、共產主義和社會主義思想的牽制,不過僧侶們有自己的生存法源和邏輯,至今沒有受到上述意識形態的阻礙和改變。本文經由高棉族群的僧院文化機制,透過寺院舉辦各種節日慶典儀式、帶動民間的文化傳承、聚合族群內部情感,探討僧院傳統如何經由神話認知、圖騰象徵與生命哲思,療癒族群、

建構本土教育,辯證出高棉宗教哲思的社會性影響與教育扶貧論述。柬埔寨的僧院教育,長期跨越宗教界線的社會扶助作為,可提供二十一世紀多項災難下的地方創生思維。維護並增強地區性的草根教育能量,使之與西方主流倡導的教育概念相輔相成或互補,將有助於提升地方與區域擴展生機,更是地球共生的重要參考。