Nikon D7000 作品的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

Nikon D7000 作品的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦DIGIPHOTO編輯部寫的 全台夜景完全指南 和DIGIPHOTO編輯部的 攝影眼的培養2都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自流行風 和流行風所出版 。

台南應用科技大學 美術系碩士班 鍾穗蘭所指導 陳筱湄的 「記憶.情感」–陳筱湄陶塑創作論述 (2018),提出Nikon D7000 作品關鍵因素是什麼,來自於情感、潛意識、象徵、陶、移情。

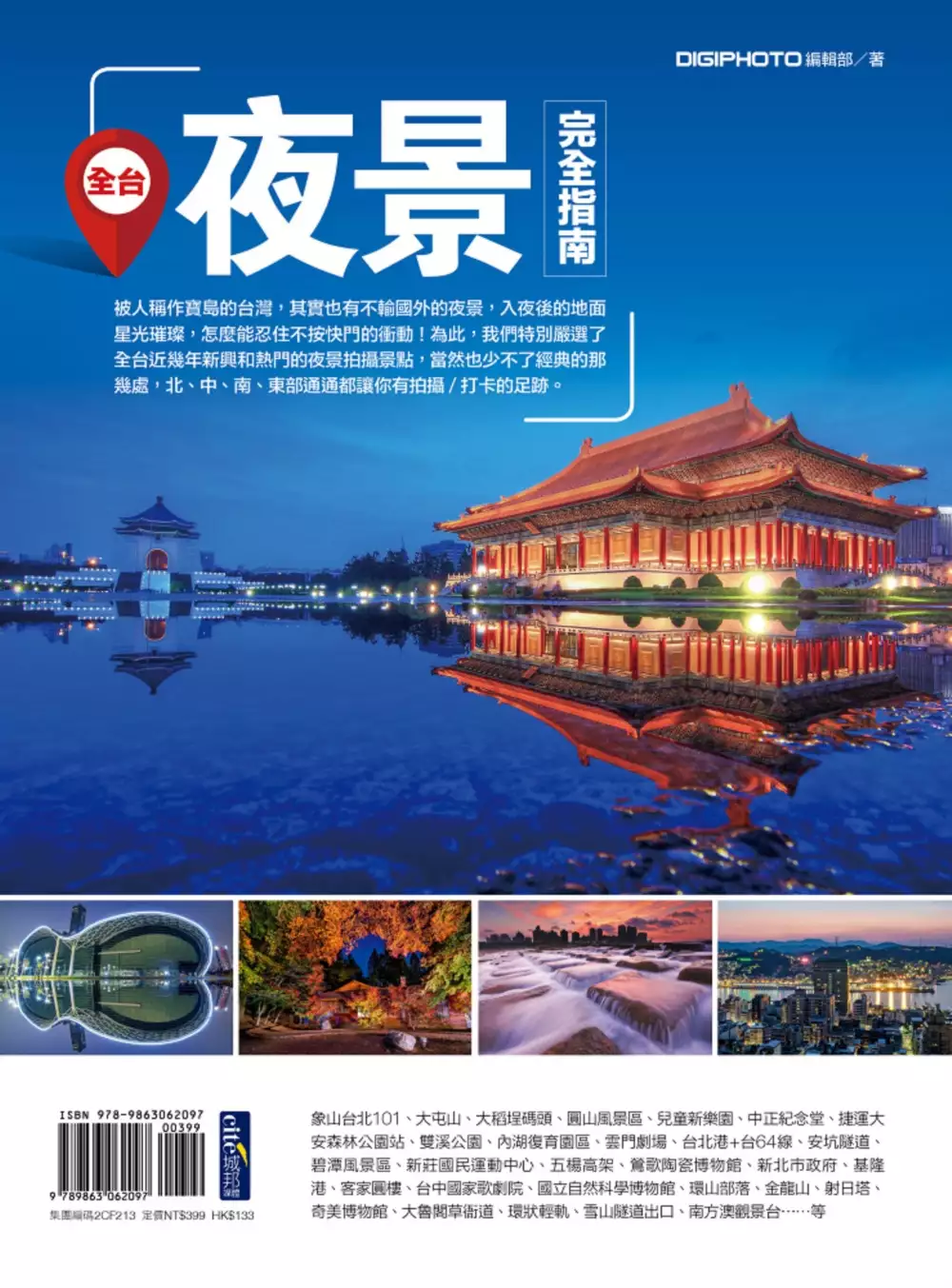

全台夜景完全指南

為了解決Nikon D7000 作品 的問題,作者DIGIPHOTO編輯部 這樣論述:

夜的美,總是吸引許多人目光,尤其夜幕低垂後的絢麗色彩,更將城市點綴得耀眼奪目,但面對如此美景,又該準備哪些器材或運用哪些拍攝技巧才能忠實記錄?為了幫助各位釋疑,本書特別規劃了四大學習單元,從器材準備、技法教學、景點分享到後製編修等,皆有詳加撰述,讓你只要按圖索驥就能拍到理想的夜景作品,是喜愛夜間創作玩家不可錯過的指南工具書。

Nikon D7000 作品進入發燒排行的影片

前進後龍好望角,享受碧海藍天與風車相互輝映的美景,或是坐下來靜靜等待夕陽落下。(故事 http://goo.gl/Td2q8A)

----------------------------------------------------------

位在後龍的好望角曾經是個軍事管制區,山丘上的制高點還可以看到偵查用的碉堡。近來卻因為夕陽美景,成為苗栗後龍地區假日人潮聚集的觀光景點。

後龍好望角同時也是觀賞風力發電風車的最佳地點。附近超過廿座風車的白色的葉片,對比湛藍的海水與天空,天氣晴朗時隨便拍都是經典作品。除了遠眺,您甚至可以站在風車正下方,感受葉片劃過的壓迫感。這地方同時也是鐵道迷的私房景點,可以站在觀景台遠遠地看著列車緩緩前進,也可以走到鐵道旁,近距離感受火車疾駛而過的震撼。(故事 http://goo.gl/Td2q8A)

----------------------------------------------------------

Equipments:

Camera: Nikon D7000

Lens: Nikkor 18-105mm VR

Tripod: Manfrotto 725B

Software: Final Cut Pro X

----------------------------------------------------------

Music Courtesy of Audio Network

----------------------------------------------------------

#差不多小旅行 #SUStudio

「記憶.情感」–陳筱湄陶塑創作論述

為了解決Nikon D7000 作品 的問題,作者陳筱湄 這樣論述:

「記憶.情感」–陳筱湄陶塑創作論述,是透過手稿記錄回顧創作歷程中情感發展的軌跡,抽絲剝繭檢視深層記憶中各種不同階段的內在情感。期望在探究蘊含於生命中的因人時事地交織所產生頓悟,羽化昇華情感的波動,反思在生命故事中的角色扮演,為進行中的記憶長軸理出幾個截點,使接續的創作方向更為清晰與堅定。 對於如何將內在情感形塑以跨媒材、形式的運用,則是尋求寓意於立體造形、材質實驗和空間裝置相互連結,呈現情感發展中壓抑、頓挫、解放、自在等交錯的演化過程,企圖得出能游刃於中心思想與技術操作的暢通途徑。 由上述架構為起點,部屬本研究內容為:1. 述說創作動機的延續性與研究目的性變化的探討。2. 以

各項學理基礎作為研究依據,找尋合適概念表達創作心境的癥結,貫徹筆者將情感寄託於創作中的意境,且探究藝術中的名家名作,分析探討於創作中所受之技術影響與理念共鳴。3. 描述創作過程的中心思想與形式技法,手稿記錄的方式描寫敘述各個時期的心境過程。並講解創作過程中的特殊技法,與媒材上的變化。4. 以前期創作延伸介紹,探究前期創作面向於研究上的影響,且介紹研究過程中於各個階段的作品呈現與理念架構。5. 最後將前面四大段落做總結,解析創作過程中所對應之學理基礎之脈絡,透過創作延伸之意涵,探就手稿記錄心境之變化,從創作中確認未來創作方向之藍圖。

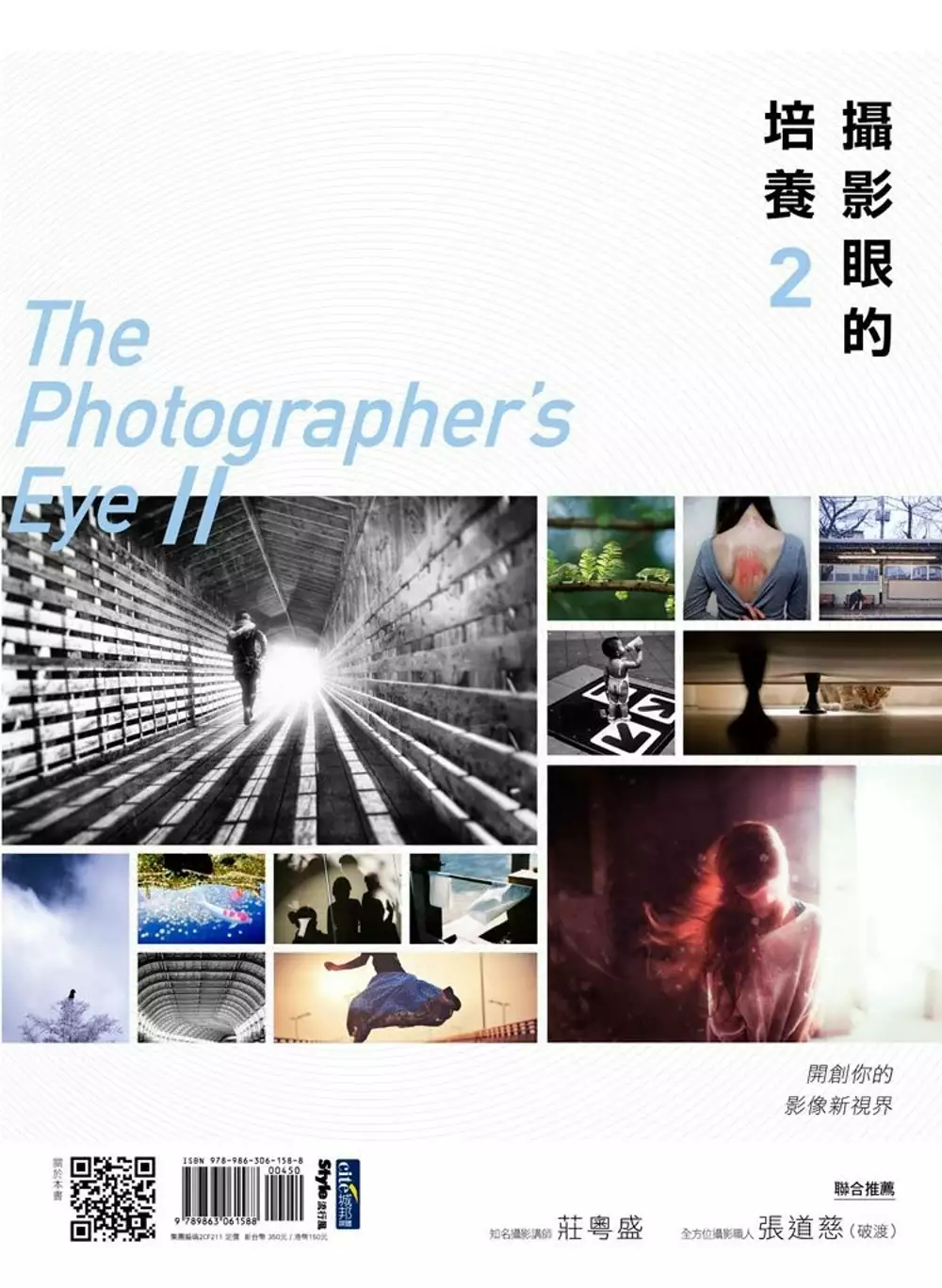

攝影眼的培養2

為了解決Nikon D7000 作品 的問題,作者DIGIPHOTO編輯部 這樣論述:

光陰如梭,回想距離【攝影眼的培養】乙書問世至今已有兩個年頭,這段時間說長不長,但也足以讓一向競爭激烈的3C市場起了不少變化,若將範圍縮小來看,這個情況在攝影市場裡尤其更為明顯。全片幅隨身機已不再是天馬行空裡的虛構產品;性能與畫質突飛猛進的EVIL讓單眼市場急速萎縮;隨身機銷量已被智慧型手機鯨吞蠶食,而採用1吋感光元件之方案是如今的救贖;手機支援RAW檔拍攝;甚至今年Photokina中還有一款搭載1吋感光元件的智慧型手機問世,未來是否會成為行動裝置的照像規格主流目前尚不得而知,但至少值得期待。 然而改變的不只是器材版圖,若有長期在關注出版市場的朋友相信會發現,攝影

書籍的類型也不斷在轉變當中,以往排行榜上的常勝軍早已易主,架上充滿熱門相機專書的情況已不復見,取而代之的是偏向想法、經驗分享或是攝影技巧的攝影書籍,這意味著讀者求知方向的轉變,因為無論器材如何演進,都不會影響我們看待事物的角度,及要呈現的影像本質,而這正也是此系列書籍誕生的最大原因。 書裡每位作者所分享的觀點和心得,就是此書最大的寶庫,希望看完後,你將會有新的啟發,也能得到更多。 最後,當然同樣要感謝願意參與本書拍攝,及不吝分享心得和心路歷程的各位攝友們:Louis Huang、Ruru Ou、丁健民、王漢順、王韻雅、李易暹、李柏毅、林永政、林家興、沈依靜、吳鑫、周壬乾、柯琬馨、馬

立群、陳宗亨、張國耀、黃暐淇、賴俊宏、顏子淞,有了你們的參與,才能讓本書有更精彩的呈現,謝謝你們。