2000片拼圖框尺寸的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王振愷寫的 臺南全美戲院(2冊套書)大井頭放電影+大井頭畫海報 和陳丹青的 陌生的經驗都 可以從中找到所需的評價。

另外網站拼圖框-這裡買最划算。04月熱搜商品|PChome商店街也說明:1000片拼圖框台灣製單色木條框/一個入(促700) 50cm x 75cm 烤漆木框相框證書框油畫 ... 多年工作室實木框特殊尺寸裱框拼圖框木框相框300片500片1000片2000片鏡框$1,200.

這兩本書分別來自遠足文化 和廣西師範大學所出版 。

國立交通大學 材料科學與工程學系所 陳軍華所指導 王盈婷的 異質組裝氧化釩奈米結構於低能耗氫氣感測器之應用 (2014),提出2000片拼圖框尺寸關鍵因素是什麼,來自於氧化釩、奈米結構、階層結構、介面、氣體感測器。

最後網站100片拼图框- 京东 - JD.com則補充:京东是国内专业的100片拼图框网上购物商城,本频道提供100片拼图框商品图片,100 ... 高难度2000片puzzle儿童动漫玩具架宫崎海贼王星空风景名画实木相框/尺寸:70*100cm.

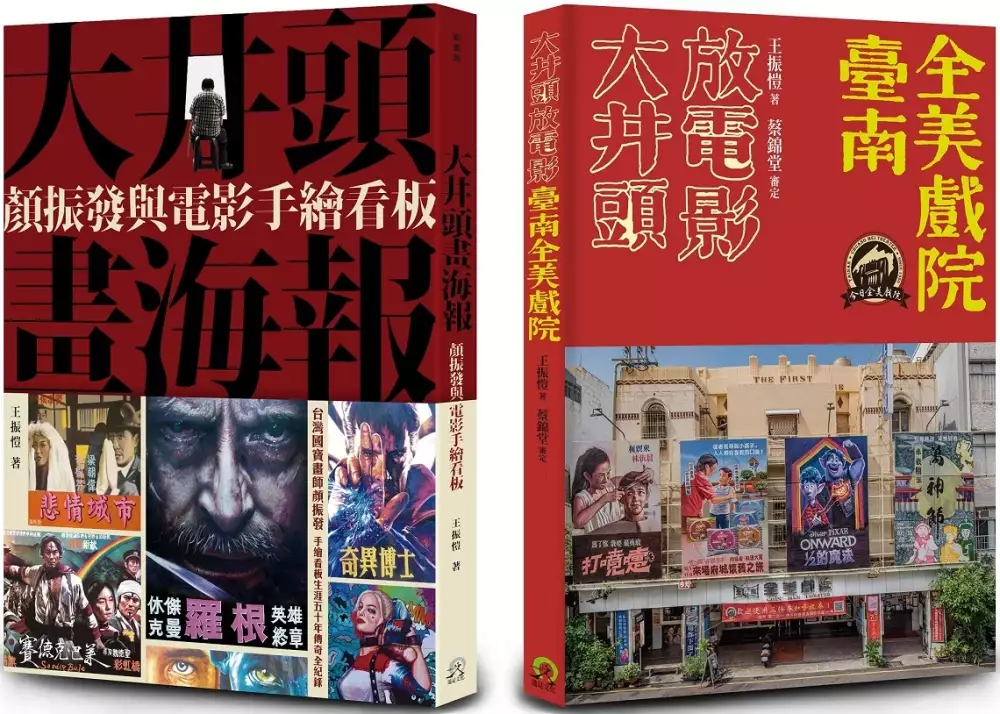

臺南全美戲院(2冊套書)大井頭放電影+大井頭畫海報

為了解決2000片拼圖框尺寸 的問題,作者王振愷 這樣論述:

《大井頭放電影:臺南全美戲院》 臺南全美戲院是李安導演電影的啟蒙地, 顏振發師傅手繪看板的保存地, 「兩片同映,一票價」在地影迷流連的二輪戲院, 全球媒體爭相報導的老戲院。 說到全美戲院,許多人都會想到手繪看板師顏振發師傅,以古早的手工方式繪製電影海報;還有國際導演李安,在青少年時期背著父親,偷偷到全美戲院觀摩西方電影製作拍攝的技巧。 故事從1950年臺南富商與政要歐雲明先生在永福路投資興建的「第一全成戲院」說起,這間戲院與其他兩間「大全成、小全成戲院」結合為三家全成戲院系統,見證了「電影時代」的興起。之後由吳家接手經營,在1969年4月12日改名為「全美

戲院」,從此進入全美的時代。 為求生存,當時全美戲院採取「插片」的運作方式,後來因無法取得首輪電影的配額,而改為「二輪電影院」,甚至採「兩片同映、不加票價」的策略,開始邁向全然迥異於同業倒閉的命運,1970年代中後期是全美收入最豐厚的時期。到了1983年,吳家接手原小全成戲院,改名為「今日戲院」。於是「今日.全美戲院」成為臺南二輪戲院的代表。 歷經1980年代彩色電視的普及,1990年代第四台、錄影帶、VCD、DVD、盜版光碟的猖獗及網際網路的崛起,2000年前後「影城」進駐百貨公司,2010年初電影放映機全面從膠捲汰換成數位,2020年全美戲院邁入古稀之年,七十年來全美戲院孕育了

李安導演和顏振發師傅,也在每個階段絕處逢生。全美戲院距離大井頭不到十公尺,如果說大井頭帶給臺南庶民的水源與商業的興盛繁榮,那麼全美戲院就是帶給臺南人電影劇場的文化養分。 這間擁有獨棟戲院配置、保存相當多電影文物的大戲院,在臺灣已所剩無幾。本書以近兩年的時間製作,以過去今日.全美戲院所累積的資料、及經營者對於戲院歷史的詮釋作為基礎,然後透過大量口述訪談及作者在文創、藝術與電影評論的專業訓練,以嶄新的觀點爬梳今日.全美戲院的歷史。 當全美戲院老闆和員工述說七十年來如波浪般起伏的辛酸歷史時,我們從書中看到的不只是全美戲院史或臺南市的戲院史,也是整個戰後臺灣的戲院史。 《大井頭畫海報

:顏振發與電影手繪看板》 台灣國寶畫師顏振發 五十年手繪看板生涯全紀錄 位於台南「大井頭」旁的全美戲院,宛如時間封存的記憶堡壘,老戲院的傳統被保留了下來,本事櫥窗、宣傳放送車、寄車處、大廳販賣部、空襲警報告示、外牆上的大型電影看板⋯⋯。在對街騎樓下,一位身穿格子襯衫的忙碌職人,衣服上沾滿顏料,微微駝著背,靜默地坐在比他還高大的看板前。 飽和的灰色打底是他準備恣意揮灑的畫布,他一手握著A3數位影印的電影海報,上頭滿是原子筆打好的方正格子,另一隻手則緊握粉筆,慢條斯理地在看板上打底、畫框。板凳四周圍繞著五顏六色的油漆桶,他時而微蹲、時而思索,躲在陰影下繪畫,彷彿時間並不存在。

他沉浸於創作的世界裡,當白色粉筆描好輪廓後,他揮灑筆刷逐步展開一幅看板的旅程。他就是本書故事的主人翁──顏振發師傅。 在書中,顏師傅回憶下營老厝的童年、離鄉背井追求畫師生涯的磨難過程,每當想起多年的艱辛困苦,他就不禁潸然淚下。他也感慨看板江湖上只剩他還在作畫,當桃園中源戲院宣布歇業之後,「北有謝森山、南有顏振發」的台灣手繪看板傳奇也隨之落幕。從此,他成為台灣最後一個為戲院服務的手繪看板師傅,而全美戲院也成為全台碩果僅存、保留手繪看板傳統的老戲院。 昔日默默作畫、堅守執業的畫師們,一起走過台灣戰後電影、戲院與廣告的歷史。年輕時他們從未想過自己會被時代淘汰、被數位與電腦打敗,當時都是單

純地對畫圖充滿憧憬與理想,可能只是因為走進戲院看了一部電影、在報紙廣告上學著描繪明星肖像、仰望著一大幅大型看板而開始嚮往畫師職業,因為不同的因緣而在這片江湖裡交會。 在許多地方有無數隱姓埋名的畫師,他們離開江湖、轉行他途,畫筆被遺留在某個不再打開的抽屜中,桶裡的油漆也早已乾涸凝固,但身上仍留有手繪魂。這段熄滅不了的記憶與技藝被存放在心底深處。藏著不等於被遺忘,他們的精神正由顏振發與研習班的學員一同傳承下來。 他的雙手仍如少年般有力地緊握著筆刷和油漆,將電影、廣告、美術與手工藝匯集於一塊看板上。五十年來他畫過數千部電影,終生奉獻給電影產業最末端的廣告招牌,卻是戲院觀眾面對每部電影時的

第一印象。然而,他的名字在電影尾聲的工作人員名單中缺席了。 在這裡,顏師傅仍盡力為每一檔電影妝點門面,緊緊抓住觀眾的目光,手繪看板與老戲院已成為生命共同體。 本書特色 ★「大井頭」系列 ★攝影藝術家陳伯義親自操刀記錄。 ★優美的文字充滿感情,搭配300張精彩海報和圖片,圖文並茂。 名人推薦 《大井頭放電影》 李安∣國際電影導演 李崗∣影想文化藝術基金會執行長 李光爵(膝關節)∣台灣影評人協會理事長 但唐謨∣影評人 吳俊漢∣全美戲院負責人 蔡明亮∣電影導演 蔡錦堂∣國立臺灣師範大學臺灣史研究所兼任教授 謝銘祐∣詞曲作者 藍祖蔚∣國

家電影及視聽文化中心董事長 《大井頭畫海報》 方序中∣究方社創意總監、小花計畫發起人、SIDOLI RADIO小島裡創意總監 江振誠∣國際名廚 但唐謨∣影評人 李光爵(膝關節)∣台灣影評人協會理事長 林志明∣國立臺北教育大學藝術與造形設計學系教授 林育淳∣臺南市美術館館長 吳東龍∣美學設計觀察作家 吳俊誠∣全美戲院經理、赤嵌朋派發展商圈協會理事長 孫松榮∣國立臺北藝術大學電影創作學系教授兼系主任 徐明瀚∣台灣影評人協會副理事長 許承傑∣《孤味》電影導演 葉澤山∣臺南市政府文化局局長 聞天祥∣金馬影展執行委員會執行長、影評人 蔡錦堂∣

國立臺灣師範大學臺灣史研究所兼任教授 魏德聖∣電影導演 藍祖蔚∣國家電影及視聽文化中心董事長 (依姓氏筆畫) 《大井頭放電影》 「曾經有過一個大電影時代,你會看報紙廣告找電影時刻,進戲院要拿一張本事,那是電影院的黃金時期。王振愷的文字,像個穿梭於時空的攝影機,從臺南街市一口埋沒的古井出發,透過地景的變遷與文化的轉移,經歷了整個臺灣近代娛樂文化的過程:那些喧囂的影迷、廢一整天的二輪戲院、銀幕上方的「客滿」匾額、色色的『插片』、很想帶回家的手繪看板,以及所有愛過電影的人,共同組成了這份記憶。古井旁的全美戲院,正在持續這份大電影時代的記憶。」──但唐謨(影評人) 「這本

書由振愷執筆,為求盡善盡美,他花了一段時間,細心解讀當時報刊資訊、參考史料、檔案等各式各樣的記錄,並口述訪問社會賢達,做一系列的收集,唯恐漏掉一點珍貴的訊息,過程雖艱辛,但整個流程井然有序。身為全美戲院第二代負責人,深感任重而道遠,寄望藉著這本書來談談親身經歷,帶著大家走一趟時光隧道,心中自然具有一份格外濃烈的感受,或許這樣的感受能帶給大家許多恬然自得、洞察人心,觀察世情的人生智慧。」──吳俊漢(全美戲院負責人) 「全美戲院及其姊妹院今日戲院,在各個時代的動盪變革中,採取什麼對應方式維持生存而屹立不搖至今?讀者可以從本書中求得或許不是答案的答案,也可從全美戲院七十年的歷史中,感受到戰後臺

灣戲院發展的堅韌、辛酸,它是臺灣文化史演變中值得關注的一頁。」──蔡錦堂(國立臺灣師範大學臺灣史研究所兼任教授) 「〈午后〉:青春若是一整面獨立的拼圖,翹課去全美戲院看二場二輪電影,讓未來的壓力稍歇喘一下,或許是記持內頗大的一枚拼片。通常會是星期二的午場,我喜歡坐在二樓第一排(那時只有一個廳,好像還可以偷抽菸),人不多,銀幕洩出的故事似乎只為了我一個人對白著,抑鬱的年少也似乎走進了一個極私有的時空,自由地閒晃悠著。那天下午與年輕的作者振愷聊著這本書,發現不同世代的我們似乎因著書的內容,在那個私有的時空相遇了,一下子大全成與赤崁戲院的競賽,一下子黃梅調的重現,一下子又竄進一旁的街弄……對白

著……」──謝銘祐(詞曲作者) 「電影的黃金盛世在於集體歡呼,同聲一泣的群聚交流;電影院的魅力與魔力就亦在於能夠創造一個集體認同的夢境與祈願。寫下電影院的內外故事,就如同見證了一個世代的集體瘋魔,尤其歷經時光篩汰後,還能長存的電影院,繁華、滄桑與重生的對比就更耐人咀嚼了。」──藍祖蔚(國家電影及視聽文化中心董事長) 《大井頭畫海報》 「面對即將消失的故事,顏振發老師勇敢且堅持的走著,一筆一畫,感動更多人一起珍惜自己所生長的土地。」──方序中(究方社創意總監、小花計畫發起人、SIDOLI RADIO小島裡創意總監) 「如果人生的縮影是電影,全美戲院就是台灣最美的電影海報,

而顏老師傅的一筆一觸代表的是那最美時代的證明。」──江振誠(國際名廚) 「曾經是一份日常到不行的城市視覺,經過台灣奇異的歷史軌跡,變成了最時尚,最酷最炫的電影符號。《大井頭畫海報》透過看板藝術家顏振發師傅的生命史,全盤解鎖戲院看版的歷史與藝術,它背後的台灣青春成長史,以及更多好玩的fun stuff。對於影迷,電影的海報/看板/視覺,永遠是越大越漂亮越好,站在大井頭旁鐵皮捲門前朝著上方看,超級大看版的那份壯麗,滿足了我們這份永恆的癡迷。」──但唐謨(影評人) 「顏振發大師的電影手繪看板不愧是一部部會動起來的影片。他的手與眼,描繪出電影院的歲月流轉。銀幕內外的史事,由影音至話語,無論

多麼眩目傾心還是千迴百轉,皆在王振愷的筆下娓娓道來,《大井頭畫海報:顏振發與電影手繪看板》有如一本閃動著亮光的動態影像繪本。」──孫松榮(國立臺北藝術大學電影創作學系教授兼系主任) 「從小張的電影本事、手繪海報,大到電影手繪看板,皆代表著一部電影從製作走向發行的最後一哩路,而這卻是電影的第一張臉,成為了電影走向觀眾的視覺文化起點。電影手繪文化在鼎盛時期,香港有阮大勇,台灣有陳子福,但隨平面設計與印刷材質的技術革新,手繪海報便愈來愈少見,而電影看板在今日更是稀有。在北台灣,擁有手繪電影看板師傅謝森山的中源大戲院於2018年歇業,而在台南迎接70週年的全美戲院,顏振發師傅至今仍振筆疾飛地繼續

揮灑著廣告顏料。謝謝振愷,寫下了這部長達50年鮮活依舊的視覺文化史。」──徐明瀚(台灣影評人協會副理事長) 「貌似大型油畫的看板裡,滿載戲院輝煌的今昔;與其說是宣傳品的臨摹,毋寧更是深植世代的手藝。這裡沒有CD般齊律的樂曲、PS後的完美無暇肌,有的只是木板、顏料、矮凳,和傾注一心的誠意。透過顏振發師傅充滿溫度的彩筆,主角的一笑一顰、字體的一捺一趯,豐富了城市的人文地景,也讓臺南更叫人著迷。感謝振愷的文字,讓我們看到了這一切!」──葉澤山(臺南市政府文化局局長)

異質組裝氧化釩奈米結構於低能耗氫氣感測器之應用

為了解決2000片拼圖框尺寸 的問題,作者王盈婷 這樣論述:

綜觀全球替代能源之開發現況,氫燃料已然成為一極具潛力之綠色能源。隨著氫能源逐步進入民生市場,為了廣泛且即時地監控氫氣在生產、儲存、傳輸及應用各個環節中的任何洩漏,降低爆炸風險,開發一兼具節能、環保、微型化等特色之「室溫型氫氣感測器」,用以取代傳統高能耗氫氣感測器,便成為當前極重要的研究課題與挑戰。本研究是在形貌及介面調控工程之框架下,合成一系列包括二氧化釩(VO2)及五氧化二釩(V2O5)在內之新穎階層式奈米組裝結構,並利用包括金及鈀奈米粒子對其進行表面修飾,藉以形成各種功能性介面,來達到調控介面蕭基能障與氣體吸、脫附反應活性之目的,進而降低操作溫度至室溫,並同時提升氫氣感測效能。在二氧化釩

奈米結構合成方面,由於二氧化釩具有多種結晶構造,在研究初階段主要探討製程參數對結晶構造與形貌之影響。結果發現藉由簡單調控溶膠-凝膠法之反應時效及後退火處理,可以獲得包括介穩態單斜晶二氧化釩之針狀及珊瑚狀奈米結構、正交晶二氧化釩之奈米粒子、乃至單斜晶二氧化釩奈米片。此研究從而掌握二氧化釩晶體結構與形貌特徵之關聯性。為了更進一步提高二氧化釩晶體之表面積,藉以增益氫氣感測器的效能,本研究利用水熱法成功合成一系列之二氧化釩階層性三維組裝奈米結構,其係分別由規則排列之一維及二維之二氧化釩奈米晶體所組成。相對於自由堆積球形奈米粒子之高度緻密化,此特殊三維階層性二氧化釩奈米結構具有極高之比表面積,結構內外具

有無數之細微孔洞與通道,可以作為氣體之吸附與內外擴散通道,大幅提升氣體與材料間之反應機率跟速率,目前已經實驗證明,此特殊結構在室溫下仍可展現極佳氫氣感測之靈敏性。在五氧化二釩奈米結構之合成方面,本研究首先藉由溶膠-凝膠法,調控基板類型及熱處理溫度與步驟,合成一系列新穎之多孔性五氧化二釩奈米組裝結構,其組成單位結構包含零維奈米粒、一維奈米棒、二維奈米拼圖及三維奈米網。此為首次利用單一合成法之調變,獲得如此多樣化之奈米組裝結構。更進一步利用水熱法,成功合成三種五氧化二釩奈米線,其結構特徵為具有多孔洞結構、以及玉米粒狀之表面構形。結果顯示此些五氧化二釩奈米線均具有極高之比表面積,在室溫氫氣感測上扮演

極關鍵的角色。中空奈米結構由於具有各種應用潛力而受到廣泛的重視。在此,本研究利用多元醇法成功合成中空五氧化二釩奈米結構,其是由許多一維的奈米塊所組成,本研究探討聚乙烯吡咯烷酮(PVP)對中空構型及尺寸之影響,並首次將其應用於氫氣感測之用。結果發現,此五氧化二釩中空奈米結構在無任何觸媒修飾的狀況下,可在室溫下顯現高性能氫氣感測特性。此外,進一步在五氧化二釩中空奈米結構上修飾金及部份氧化之鈀奈米粒子,結果證明可顯著提升室溫之氫氣感測靈敏度。在這兩個成功的例子中,Pd-PdO-V2O5奈米組裝結構具以下特色:一為結構內存在至少五種功能性介面、二是結構中同時存在n型及p型半導體、三為含有具催化能力之P

d/PdO core/shell奈米粒子藉以可能活化各種氣感反應。此種特殊組合,已然成為一創新之氣體感測平臺,此外,更發現了有趣的時間依存階段式感測效應。此實驗結果證明利用部份氧化金屬奈米粒子對氧化物進行修飾,確實可以創造及結合多種功能介面,有利於提升氣體感測效能。此結構設計概念,將成為開發室溫型氧化物氣體感測器之重要策略。

陌生的經驗

為了解決2000片拼圖框尺寸 的問題,作者陳丹青 這樣論述:

網絡視頻節目《局部》講稿——陳丹青講藝術的《局部》系列視頻自開播以來,累計播放量已突破1600萬,在結集成書過程中,陳丹青對講稿進行了精心修訂,並補充圖說信息近萬字及後記《陌生的經驗》,史航、李靜、韋羲、青原作序,相比視頻節目,本書內容更為完整。陳丹青的私人美術史——陳丹青首次將自己的觀看經驗結集成書,我們得以通過畫家的視角來觀看藝術作品。全書擺脫了傳統的美術史框架,沒有術語和理論,只講故事和感受,是一本不可多得的藝術普及書。隱沒的天才,被忽視的傑作——作者特意選取美術史上較少被提及的作品展開講述,這些作品很少有機會被大眾接觸到,卻同那些廣為人知的名作一樣,有著豐富的藝術技巧和打動人心的力量,

市面上的藝術普及類讀物千篇一律,每一本介紹的都是類似的作品,本書的角度無疑是更獨特的。三百余幅藝術作品,精裝四色印刷——陳丹青拿出其個人幾十年來珍藏的畫冊和他游歷歐洲所拍攝的照片,親自裁切放大局部,為讀者展現藝術品精彩、微妙、動人的細節,並配以詳細說明,精裝四色印刷,值得收藏。陳丹青,1953年生於上海,1970年至1978年輾轉贛南與蘇北農村插隊落戶,其間自習繪畫。1978年入中央美術學院油畫系深造,1980年畢業留校,1982年定居紐約,自由職業畫家。2000年回國,現居北京。早年作《西藏組畫》,近十年作並置系列及書籍靜物系列。業余寫作,出版文集有:《紐約瑣記》《多余的素材》《退步集》《退

步集續編》《荒廢集》《外國音樂在外國》《笑談大先生》《歸國十年》《草草集》《談話的泥沼》《無知的游歷》。 序一/史航序二:情熱/李靜千里江山圖死亡的勝利人民的勝利初習的作品巴黎的青年誰養藝術家繪畫的放縱非正式魅力瓦拉東母子民國女畫家徐揚的功德訊息與景別俄羅斯冤案聖馬可教堂巨人的戰役杜尚的決定走,去看陳丹青/韋羲局部的遠意/青原陌生的經驗(代後記)/陳丹青 序一史 航如果有個視頻節目叫《局部》,一期一期傳著,播著,圖的是什麽呢?應該不是為了拼圖,拼出一個什麽整體。整體往往是幻覺。我們手捧藝術史或文學史,不過是手捧著者給那段歷史起好的綽號,不過是面對著微縮景觀

里的七大奇跡,胡蘿卜雕出來的萬里長城。整體,往往不如局部可以信任。局部,就是一堆漂流瓶,裝著當事人的一得一見一贊一嘆,被他陸續丟到海里。他相信海不僅僅是海,海里有船,船上有人,海那邊,也有人。有人會撈起瓶子看看,或心許,或詫異,那一瞬所感知的親切或陌生,就對得起那個局部了。因為,親切或陌生,都不是麻木。丹青兄最近就做了這樣一件事情,一件讓人沒法麻木的事情。《局部》十六期,我來回看過幾遍。有好幾期,我故意把畫面關到最小,或是閉上眼楮,總之讓視頻變了音頻。我就是想讓自己的想象力,貧乏得只知橫平豎直、不察奼紫嫣紅的想象力,先往前面跑一跑。丹青說到布法馬可的《死亡的勝利》,說到蘇珊娜•瓦拉東筆下的男裸

體女裸體—那到底會是怎樣?睜眼就可見正確答案,那麽,容我先閉上眼楮,胡亂想想看。沒見過駱駝,最多只能想象到馬背腫,但,多想象了幾種馬背,見到駱駝就更敏感吧。生於今世,麻木最易,敏感最難。海量信息沖刷一切,世界前所未有地透明,守著搜索引擎,想不當錢鍾書陳寅恪也難。給我十秒,什麽都查得到。然而查到也就是查到了,哪有什麽驚喜可言,銘記更是奢談。下次再用再查,永遠可以探囊取物,也永遠兩手空空。若是不甘心這樣,就跟丹青去他的那些審美現場吧。大衛作為雕塑,你見過各種尺寸的圖片了,你也記得他有五米高,然而,你翻畫冊時,不容易繞到他的背後,看人家屁股。這就是在現場能享的福利。委拉斯凱茲將近六十歲才當上宮中總管

,所以畫《宮娥》要把穿正裝的自己畫進去,尤其要把腰間那一大串鑰匙畫進去。王宮的鑰匙。格佐里也要把自己畫進去,自己還豎著四根手指,因為他那時接活的價位是四百弗羅林了,這很值得記載下來,炫於同行,傳於子孫。再讀藝術史,再看到這些藝術家被標簽化,我們仍只能袖手旁觀嗎?想想那一串鑰匙,那四根手指,感受已不一樣,這又是種福利,好像我們是人家的小學同學或鄉鄰街坊了。卡帕齊奧喜歡畫全景,他的全景畫是給自己走神用的,時不時從近處看客的肩膀看過去。他看到遠處有人閑逛,或者有獅子在閑逛,而人們在奔跑逃命。反正,卡帕齊奧「他顧不得跟我們� 簦 鴕桓鋈嗽諛搶鋃 盼魍薄巴齊耶,少壯從軍的巴齊耶,第一場戰役就送命的

巴齊耶,丹青也不說自己有多憐惜,只在感慨他已有成就之後,閑閑說一句:「他要是活到七老八十,今天我們看到的全部算早期作品。」梵高是個憨人。搞文學弄音樂,似乎不能是憨人。畫畫的,可以是個憨人,一筆一筆地憨下去。「憨人畫憨人,窮人畫窮人。」早期印象派這幫家伙,「我們就是畫我們的日子,畫我們的上午,畫我們的下午,畫我們的快樂。」「這是這群烏合之眾的集體記憶。」其實,畫家們游走於千載之間,永遠是烏合之眾,我們羨慕的也就是這個。他們彼此贊嘆,但永遠沒法合流,只能是隔水相呼。這樣才好。有時合群,有時獨處,孤單而又孤單得不甚長久的人是多麽幸福啊。《局部》提到的,不僅有好作品,更有好時光,大家在巴黎玩耍,在比薩

玩耍,也在上海,時光像個猴皮筋,被他們抻得很長。十六期《局部》,我強迫症一般地反復排行,最後確認,最喜歡最後一期《杜尚的決定》。羅蘭•巴特在《寫作的零度》中說:「文學已經不受保護了,所以現在是走向文學的時候。」丹青說:「我來改一改:繪畫已經不再光榮,所以現在是閑聊繪畫的時候—包括閑聊杜尚不畫畫。」 晚年的杜尚,跟人家說:「你不欠這世界一幅畫。」這話真是鏗鏘。誰知老卧江湖上,猶枕當年虎骷髏。就這樣的感覺。陳丹青,他欠不欠這世界一本書呢,一本講藝術和藝術家的書?也許他是欠自己一本,這書出版了,可以扔回到從前某一刻,扔給剛剛學畫的陳姓少年。丹青講到梵高那幅未完成的小畫,那個沒有面目的海邊少年,講到劉

小東見了這畫的復制品,表情非常痛苦,最後說一句:「我操!畫得太好了!」那痛苦的樣子,想來想去都是很有意思的。永遠不忘初心,永遠受著刺激,多好。香港導演劉浩良回憶過他的射箭師父的教誨:「你不是要把箭射進紅心!你要想象,箭原來就插在紅心中,你把箭從箭靶拉到你的弓上,現在你要做的,只是放手,讓它回到紅心上。」這是我讀到的對於初心的最好形容。丹青說:「當我凝視哪幅畫,心里狂喜,愛極了,有時會對此前酷愛的畫家發生歉意,好像背叛了他。」是的,一期期《局部》看下來,就像目睹他的背叛史。這背叛甚至是渾渾噩噩發生的,比如對杜尚。他說:「我從未弄懂我喜歡的藝術家,更何況杜尚。」我覺得,這是一種很幸福的茫然。就像人

間猶有未讀書,就像你始終不敢說看懂了愛人的眼神。肯定有人會介意丹青的語氣,他經常是情不自禁地贊嘆,覺得這回我講的這家伙,怎麽這麽好。我也這樣。我們都是習慣為好的東西高興的人。換個角度來說,就是一驚一乍,就是眼皮子蠻淺的。網友「法蘭克1018」說最喜歡《民國女畫家》那期:「為什麽喜歡?用他(陳丹青)自己的話說就是懇切。男性談女性藝術家要談得懇切,不容易。中國男人談女性要談得懇切,簡直絕無僅有。」丹青講這些自己在乎的事情,就是這樣又老練又懇切,又激烈又悵惘,就像個不能自持的鍾擺,在那些好畫好景好模樣之間盪來盪去。念小學時開運動會,經常要舉牌子,每個同學的牌子是不一樣的,若是一起好好舉起,就是「振興

中華」或「增強體質」這樣的標語了。也想過,要是我和同學串通,故意不舉起來,或舉得歪歪斜斜,那幾個字是不是就呈現不了。估計是,但我從沒敢嘗試過,不敢這樣挖一個堂堂集體活動的牆腳。丹青這本書,就是從局部下手,挖著少有人挖的牆腳,讓牆不再是牆,我樂觀其成。我從中收獲了太多的次要信息,而次要信息的獲得,就是審美的主動,就是一種解放。藝術史文學史往往是比較勢利眼的。我們言必稱莎士比亞,不一定會關心同時代的馬洛或福德,我們冊封達芬奇,不一定在乎他的前輩師長是誰。我們尊崇一流,忽略二流,最終恰好是困居三流,因為,經由二流去一流的路,斷了。每個時代人們都只記得冠亞季軍,以為憑借他們三位就能概括這個時代,提純這

個時代,然而這是不對的。歌曲選秀節目的前三位,並不代表這一世代的青年男女如何唱歌,前一百名一千名選手,才能有一點代表性。所以,感謝丹青提到許多陌生的名字:布法馬可,安吉利科,卡帕齊奧,等等。我盡力記住,記住這些冷門,冷門有時候更是一扇門,而熱門不過是讓我們排隊進烤箱。梵高給弟弟提奧的信里這樣寫:「早晚全世界都要學我的名字拼音。」這是憨人家風,亦是俊傑口吻。木心說過:「識時務,不如識俊傑。」這話聽著,就是那麽令人鼓舞。俊傑是不管時務的,你識的俊傑多了,膽子也就大了,也就明白—時務,就那麽回事。以前我問過作家阿城,搞收藏有什麽秘訣沒有。他知道我是問著玩,他說得就也很好玩:「你把眼楮養嬌貴了,就夠了

。」他說的是悶頭去看真跡,習慣真跡,再看贗品,就像老校對遇見錯別字,本能就會覺得刺眼。《局部》我算是看完了,眼楮也就養得嬌貴了些。接下來該看什麽,不知道。鄭板橋畫過一叢蘭花,破盆里漫出來的,題了詩,後兩句是:「而今究竟無知己,打破烏盆重入山。」我附近沒有山,我能去的就是美術館、博物館。哪怕就是一個人橫著膀子亂逛,馬二先生游西湖一般。看見山水大軸,欣賞的標准就是看那山水之間能否藏兵,能藏多少兵。起碼,要能藏住我。藏進畫里,我就不再是一個人。哪怕是進了一幅莫奈的風景,我也不再是一個人。我看著克勞德•莫奈先生畫完了他的印象,收工回家去喝苦艾酒,他知道自己今天干得相當可以。《局部》第一期談王希孟的《千

里江山圖》,有一句瑣碎得好玩:「諸位要是有興趣,就坐地鐵到故宮去看原作。」他連地鐵都提到了,生怕你不去。很老實,很懇切,不說便宜話,盡可能提醒。丹青這本書,連同《局部》這節目,說到底就是個提醒。我被喊來寫序,那我就寫點關於提醒的提醒吧。有句話,他說了,我就總覺得是懸在我頭上的達摩克利斯之劍:「漂亮話總是遺患無窮。」但願,我沒說什麽漂亮話。 2015年10月10日晨序二:情熱—看陳丹青的《局部》李 靜《局部》播完了。在最後的第十六集,陳丹青感謝大家聽他一路念稿子,他要回去畫畫了。去吧。去畫畫吧。我這不願離席的觀眾,驀地想起塞尚寫給左拉的信:「我跟畢沙羅學習觀看大自然時,已經太遲。但我對大自然的興

趣依然不減。」在陳丹青的目光開啟下看畫,對我亦已太遲。但是被他點燃的觀看熱情,卻不會稍減。倘問《局部》系列對公眾有何意義,這感受或可作一注腳。這是畫家陳丹青第一次通過視聽媒介,連續談他的「觀看之道」。「局部」的命名,表明他放棄整體敘述、獨陳一己所見的現代立場。視頻節目的好處是:它能讓我們觀看陳丹青的「觀看」。每一幅被他談論的畫,我們都可以盡情看其「局部」—中景,近景,細節特寫┅┅(啊,可惜不是原作)沒看清,就暫停,想看多久看多久,兼以配樂,兼以他手拿稿子,有時照念,有時笑嘻嘻對著鏡頭閑聊—那是一個老辣純真的耽溺者一邊摩挲愛物,一邊分享他的迷醉。那愛物,便是他在談的畫。而他又不僅僅談畫。若不借題

發揮,弦外有音,那就不是陳丹青了。若刻意如此,也不是他。一切皆出於天性—那慷慨而專注的情熱。於是有了他的目光,他的關切,他的取舍。略過藝術史上被參觀過度的名勝,他的目光停在「次要畫家」的精妙作品或著名畫家的「次要作品」上。十六集下來,我們看到了一張與正統藝術史截然不同的藝術地圖:王希孟的《千里江山圖》,布法馬可的《死亡的勝利》,蔣兆和的《流民圖》,巴齊耶的畫,瓦拉東母子,民國女畫家關紫蘭、丘堤,徐揚的《康熙南巡圖》和《乾隆南巡圖》,威尼斯的卡帕齊奧,俄羅斯的蘇里科夫,佛羅倫薩的安吉利科,古希臘派格蒙群雕《巨人的戰役》—幾乎都是冷僻邊緣的面孔。對每副面孔的解讀,都融合了這位畫家獨自的心得,他的熱

血、澄明、歡欣和痛楚。只有兩個「名人」做了單集—梵高和杜尚。對梵高,陳丹青拿他早年的一幅無名小畫作由頭,通篇聊他的「憨」,聊現代繪畫的「未完成」特質;對杜尚,則只講他那划時代的決定—放棄畫畫,並以此終結自己在《局部》的談畫。「他總是越過故事主角的肩頭,張望遠處正在走動的人。」這是他評說卡帕齊奧畫作的「景別」,也是他自己的藝術史方法論:偏離中心,「張望遠處正在走動的人」—那些沒有藝術史野心而只管畫畫的素心天才,被歷史聚光燈忽略或灼傷的寂寞高手,時代漩渦之外的美妙浪花,藝術史上別有洞天的「次要訊息」。他愛這些「次要訊息」。談論TA們的時候,他的歆享同命之情溢於言表。只有發自深心的愛才能產生如此神情

。在視頻時代,「神情」是藝術批評的真實維度,也是感召力的源泉。它超越語言,直抵肺腑。陳丹青喜歡「離題」。這是過於活躍熱烈的心智難以安於一點的表征。他的思維因此不是縱深掘進的,而是平面跳躍的。這可能會是他的弱點,卻被他發展成一個風格,一種陳丹青式的「復調批評」—談藝術、談畫道的同時,也談別的。那「別的」是什麽呢?—個體,社會,制度,文明,總之,常識之中「人」的境遇。猶如一部音樂中的兩股旋律,並行不悖,相互交織。不僅品評藝術,更要動亂生命。這是對魯迅談藝方式的延續—既龐雜,又純粹;既辛辣,又優雅;既熱腸,又冷靜;既粗暴,又柔情。在這樣的復調里,他以「次要訊息」的方式,傳遞他至為看重的觀念。比如:與

一個藝術階段的全盛時期相比,他更關注早期,因早期作品一定面對兩個歷史任務—開發新主題,使用新工具,因此最有原創力;他很少孤立地談一個現象、一個畫家、一幅作品,而是將其作為鮮活錯綜的生命體,置入最初發生的土壤中觀照品評,並從這土壤跳出,作古今中西的縱橫比較—既還原觀照對象的存在景深,又提醒公眾反省自身的文明、制度境況。因此,在批評奧賽美術館的「不舒服」時,他談到歐美一流展館如何不惜重金,布置接近作品原生環境的展出環境;在談西方直面死亡的藝術傳統時,與中國諱言死亡的藝術傳統相對照;在分析西方的透視法可能啟示了攝影技術時,困惑我們的「曠觀」傳統為何卻只能止步於長卷。最有趣的是,陳丹青時常讓談論對象與

我們的當下語境相互「穿越」:十八歲就畫出《千里江山圖》的王希孟,看到跟他同齡的孩子循規蹈矩讀高二,會作何想?笨拙的梵高若拿出他的素描參加藝考,百分之百考不上;安吉利科的資格可做佛羅倫薩的市委書記,可他寧願關在小禪房里,安靜畫畫┅┅一個撩撥人心,點到即止的行家。他明明在召喚不安和不滿,熱血與熱誠,卻像在跟觀眾談戀愛。待他談罷,不知會有哪些被擊中的靈魂,默默出發。但藝術終歸是他最愛的。他曾以為畫道只是二三知己輕聲交流之事,這回,他要對著觀眾略略公開。他拒絕提供放之四海而皆准的知識,而堅持藝術乃至對藝術的欣賞,都是活生生的個體經驗。貢布里希早就警告那些以閱讀展品目錄代替看畫的欣賞者:「必須具有一顆赤

子之心,敏於捕捉每一個暗示,感受每一種內在的和諧,特別是要排除冗長的浮華辭令和現成套語的干擾。由於一知半解而引起自命不凡,那就遠遠不如對藝術一無所知。」陳丹青則從創造者的角度更進一步:「藝術頂頂要緊的,不是知識,不是熟練,而是直覺,是本能,是騷動,是嶄新的感受力,直白地說,其實,是可貴的無知。」他對安吉利科簡朴、剛正、「愚忠」的神性五體投地,對梵高的「誠懇、狂熱、憨,無可企及的內秀」垂涎三尺,對瓦拉東「茁壯的雌性」激賞有加┅┅他與中國的藝考制度和性靈枷鎖是如此勢不兩立,以至於時刻標舉那些與生俱來、不可學習之物,為了確認藝術與天分無可解釋,他不惜讓自己的講述,淪為廢話。與此同時,他也標舉均衡的理

智。他稱贊巴齊耶組織場景、群像構圖的才華,喜歡杜尚置身事外、獨往獨來的藝術態度。沒有這沖淡明哲的一面,陳丹青的藝術和批評,恐怕會燒得一塌糊塗。或許這就是藝術家的自由本能和均衡本能—擺脫任何應然觀念和先在意願,唯以純真之眼,觀照創造者和創造物的「自相」,並以那「自相」本身的生命規則和可能性,判斷創造的成就。這是藝術自身的復雜微妙之處—社會批評家陳丹青絕不僭越藝術家陳丹青半步,而「聖愚崇拜者」陳丹青,也絕不進犯巧匠陳丹青絲毫。但也未必全無掙扎。有一次,列賓看到一幅意大利繪畫,贊不絕口,說:藝術之所以是藝術,最最重要的是「美」。不久,他看到一幅俄羅斯無名小畫,畫著貧苦的女孩,老頭子哭了,喃喃地說,哎

呀,藝術最最重要的是善良和同情。(《俄羅斯冤案》)他說的不是列賓,是他自己。在六十歲的年紀,他需要面對跟列賓同樣的撕扯:藝術是為了實現美,還是實現愛?是通往智,還是通往仁?是自渡,還是渡人?是要「自己的園地」,還是「無窮的遠方,無數的人們,都與我有關」?極而言之:是要成為自我完成的藝術家,還是滿腔情熱的義人?這是一個問題。而我忘不了《局部》第三集,他講蔣兆和的那一刻。坐在報社的餐廳里,周圍人來人往,我看著手機里的他,穿黑衣,老老實實坐在書桌前,講述蔣先生柔軟的心腸,偉大的畫作,屈辱的命運和不堪的記憶。請諸位看看蔣兆和先生的照片,一臉的慈悲、老實,一臉的苦難、郁結。抗戰勝利後,他在自己的祖國當了

幾十年精神的流民,後半輩子一直低著頭過日子。原因無他,就因為他畫了《流民圖》。那一集在這段話中結束。我坐在笑語聲喧里痛哭。沖動地寫了一條短信:「為知道並記住了蔣先生,永遠感激你。」還是忍住了,沒有發。2015年10月2日完稿後記陌生的經驗(代後記)陳丹青我的視頻節目,夢一般做完了。去年幾經躊躇,接了,當真做起來,實在是既難且煩。早在2005年,劉瑞琳幾次要我寫寫美術的普及讀物。其時剛遞了辭職書,一提美術教育,如避瘟疫:校園里、市面上,教唆畫畫的垃圾書還嫌少麽?轉眼十年。去歲梁文道領餃策划「看理想」系列,一群人團團圍住,好說歹說,題目也先給圈定了,就是《局部》。我作狀敷衍著,心里想,不得安寧的日

子又要來了。頭集拍攝,眼看十來位劇組人員闖進畫室,連樓道也攤放著器具:幡悔嗎,來不及了。頭一著是拉起窗簾,關滅所有燈盞,昏暗中至少折騰五小時,專用燈豎了起來,灼灼白光,滿地電線┅┅終於,我被命令走向強光照射的位置,被三架攝像機呈環形包圍。眾人收聲了,這時,總有個小伙子手持攝影場的專用夾板,快步走近,照我腦門子跟前啪地一記,隨即閃開。完了。人給逼到這種地步而須從容說話,好苦啊—我打起精神,獨自開腔,勉力裝作娓娓清談的樣子,正說到略微入趣而稍有介事,錄音師叫停:由遠及近,樓下那條鐵路又有時代列車隆隆開來。幾分鍾後,車聲遠去,我得裝得若無其事,接著聊。七月,《局部》團隊移師烏鎮,換成室外的景別,可是

滿樹蟬鳴,錄音師幾度放棄,眾人於是拎著大堆器具,更換好幾個地點。近日將《局部》系列配圖成書,排版、校對、做封面,我又回到熟悉的勾當:異哉!編了十年的集冊,每弄一回,多少以為給市面添本新書,唯獨這次,顯得多余:全書內容先已變成活動的影像、有聲的畫面、網絡的視頻,自夏入秋,全程播完了,眼前的書稿豈不是節目吐出的渣?我恍然明白:過去大半年,自己參與了一件全然陌生的事。脫口秀,時興的專業,我學不會。會者,必具天生的口才。開初就對攝制組堅持:我只會念稿。他們同意了,於是開寫。寫稿,總算擅長吧,才弄第一篇,卻也不然。二十分鍾的播出時限,不可逾越,每篇三四千字,則難以順理也得成章。平時作文,固然是小眾范圍的

自欺,一旦卷入網絡漩渦,就得巴結所有人。「所有人」是誰呢,我的寫作失去了焦點—失去焦點,也得硬寫,所幸,一集挨一集,臨時起念,選定某人,我的茫然漸漸轉為專注而歸順了:少年早夭的王希孟、委屈一世的蔣兆和、出師陣亡的巴齊耶、乏人知曉的瓦拉東、畫史無名的蘇州師傅、被遺忘的上海美人┅┅是的。隱沒的天才、次要的作品,理應反顧,我調轉目標,朝向我所愛敬的良人,很快,再度被他們感動了。「公眾」怎麽辦呢?其實我早知道:除非自作多情,哪有「公眾」這回事。 但我也就頭一回覺知:寫作不足道,倘若只為出書。由講稿而視頻,由視頻而變回書,我領教了怎樣才是視頻,怎樣地才能做成視頻。實在說,《局部》十六集的真作者,並不是我

,而是導演謝夢茜。本書內頁隨處記述了她的慧心與功勞。我從未夢想過自己的文稿配上音畫,而配上音畫的念稿,不至於太過討厭。現在我承認,此事蠻好玩:不怕電影家見笑,過去一年,我竟傍著這位小導演而淺嘗了弄電影的愉悅。然而每集片尾的人名緩緩滾動著,快要滾完,這才閃過夢茜的名字,不行,我要謝謝她!此外如理想國劉瑞琳,總策划梁文道,制作頭目楊亮,「土豆」當家的楊衛東一干人等,這里就不客套了—團隊中有位機靈的男孩總會躥過來,悄聲提醒:陳老師:背心穿反了!褲鏈拉上—今次把戲耍過,我要聽真話,是故以下批語彌足珍貴,全文引述,聊表感佩,可惜,不知道說話人的名與姓:「看理想」點擊量最好也不過一期逾百萬,照網絡視頻點擊

量指標,廣告商絕不會青睞。看節目的「彈幕」就知道,受眾有多少,以及大家抱什麽樣的心態看。除了少數文學、藝術愛好者以及想裝逼找素材的人,有耐心看的年輕人實在太少。網絡視頻主要受眾是九○後,節目方說不要低估觀眾,其實太高估九○後的胃口了。現在生活夠苦逼了,他媽的擠了一天地鐵,累得和狗一樣,你卻給我在這不咸不淡地談詩和遠方。為毛搞笑類節目這麽火,大家需要放松啊。從節目功能性講,受眾實在太窄,在豆瓣用戶都得挑半天。如果你教大家如何泡妞,肯定看的人多。《曉松奇談》明顯勝出,因為在講歷史八卦,可以作很多人的裝逼談資。節目起碼要和當下社會熱點鏈接—還可以再猛一點。比如從最近很火的「優衣庫」事件扯到藝術上去,

就有人看,就牛逼了。當然,理想國是業界良心,但良心當不了飯吃。不要以你們所謂知識分子價值觀去意淫大眾,尤其那些「老逼梆子」,就更是自嗨!發這段話的小友,是與某位九後資方磋談同類項目時,得此妙談。我一讀而過,句句實話:現實感、方法論、文化把脈、業界出路等等等等,俱皆顧到;出語之醒辟,令我豁然省察當今的大環境與大趨勢,立論之熟悉,則與我輩從小就被耳提面命的信條,處處咬合。我雖非「知識分子」,亦如挨批,頓起有罪之感。且我也喜好粗口,以為爽快:原來,《局部》點擊量背後是一小群「裝逼」的青年—幸甚至哉!照實說:本人少小裝逼,如今修到「老逼梆子」的境界,得此昵稱,與有榮焉。是故還得鄭重謝謝《局部》欄目下敲

字捧場的小裝逼們:入夏以來,友人舉著手機給我看過幾回觀眾留言,最使我陶然「自嗨」者,是說看了《局部》,人會「安靜」下來—這可是意外的回應、上佳的褒獎啊,如若果然,豈不反證了法國人蒙田所言:人類的所有不安,就是回到家里也靜不下來。好了。最後,容我起立感謝自王希孟到馬塞爾•杜尚等十余位天外的嘉賓,是他們為這檔節目賦予真的價值。編書時,利用頁面空檔,我增補了不少掌故兼以新的感觸,一路絮叨著,再次驚覺:他們的偉大,他們的好,遠遠超過我的講述。2015年9月30日寫在烏鎮

想知道2000片拼圖框尺寸更多一定要看下面主題

2000片拼圖框尺寸的網路口碑排行榜

-

#1.【5000片拼圖】縮時攝影上膠裝框上牆- YouTube

拼圖 官網 尺寸 寫153x101cm,我就很有自信訂了框,結果框來發現裝不下去,然後我量了一下發現 拼圖尺寸 是154x102cm,心都涼了一半,畢竟框還蠻貴的! 於 www.youtube.com -

#2.2000片66*120cm木框- - 拼圖王專賣店

2000片 66*120 手染木框 · 市場價:$0.00 · 會員價:$1300.00 · 立即節省:$0.00 ... 於 woolongyun.com -

#3.拼圖框-這裡買最划算。04月熱搜商品|PChome商店街

1000片拼圖框台灣製單色木條框/一個入(促700) 50cm x 75cm 烤漆木框相框證書框油畫 ... 多年工作室實木框特殊尺寸裱框拼圖框木框相框300片500片1000片2000片鏡框$1,200. 於 www.pcstore.com.tw -

#4.100片拼图框- 京东 - JD.com

京东是国内专业的100片拼图框网上购物商城,本频道提供100片拼图框商品图片,100 ... 高难度2000片puzzle儿童动漫玩具架宫崎海贼王星空风景名画实木相框/尺寸:70*100cm. 於 www.jd.com -

#5.拼圖框102 73飛搜購物搜尋- 第1 頁

拼圖框 (裱框)專賣店-2000片(1600片)拼圖專用框73x102cm 內弧細咖. 1,499. Yahoo!奇摩拍賣. 特殊尺寸拼圖框(鋁框)(拼圖完成尺寸為73x102公分) ... 於 shopping.feeso.com.tw -

#6.【Pintoo】2000片拼圖- 李寧靜- 我們的2020 - momo購物網

片形不重複,獨一無二的拼片設計。 專屬拼圖框,拼圖質感再升級。 Why Pintoo? 商品規格. 片數:2000片 尺寸:72.8 x 58.8 cm 材質:塑膠(聚苯乙烯/丙烯腈- 丁 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#7.1600片拼圖框- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年4月

客訂鋁框2000片(1600片)拼圖框尺寸73*102m / 73x102cm 升級最強版搭配業界最厚抗氧化性面板新北市. 850 - 899. 蝦皮購物Icon. 蝦皮購物. More Action. 〈金實在拼圖〉 ... 於 www.lbj.tw -

#8.烏龍院拼圖海報專賣店(士林店)-木框選購

(請依拼圖尺寸來對照框條價位,框條樣式顏色請往下拉). 片數 ... 2000片. 73*102. 66*120. 48*136. 1300. 2000. 1500. 1600. 2100. 2000片. 77*107. 於 www.woolong.com.tw -

#9.拼圖框2000片(2088片)拼圖框尺寸66x120cm (樣式可自行選擇...

拼圖2000片尺寸,大家都在找解答。拼圖框2000片(2088片)拼圖框尺寸66x120cm 漸層綠(樣式可自行選擇) 購買拼圖框2000片(2088片)拼圖框尺寸66x120cm (樣式可自行選擇) 於 twagoda.com -

#10.「2000片拼圖尺寸」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

片數: 2000片(1600片)拼圖框. Size:68x96或73x102cm或66x120cm. 製造:台灣. 產品介紹: 框框背面為活動式安裝, ..., 尺寸:66*120cm. 木條:寬4.5cm 厚1.5cm. PVC透明面板: ... 於 1applehealth.com -

#11.拼圖框,居家雜貨,奈良優品 - 摩天商城

1000片拼圖框框架裱框窄邊畫框定制帶相框掛墻50×75【奈良優品】(拼圖框1000片框架裱框50×75窄邊畫框定制500片2000片帶相框掛墻): 折扣價$823: 折價劵現折. 奈良優品. 於 m.momomall.com.tw -

#12.拼圖框鋁框108 片18 2x25 7cm 特殊尺寸可訂製 - Biza 比價網

圖框拼圖尺寸訂製升級最強業界最厚面板氧化性2000 96cm 8mm 的比價結果,共47筆,價格$120到$400 第1頁,共2頁。 . Biza 比價網找到更多[圖框世界],[圖框英文],[圖框製作] ... 於 www.biza.com.tw -

#13.拼圖框2000片66*120的價格推薦- 2022年4月| 比價比個夠BigGo

拼圖框2000片 66*120價格推薦共30筆商品。還有拼圖2000片、拼圖2000片框。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#14.客訂鋁框訂製商品2000片拼圖框尺寸69*97cm 顏色可任選升級 ...

客訂鋁框訂製商品2000片拼圖框尺寸69*97cm 顏色可任選升級最強版搭配業界最厚1.8mm抗氧化性面板. $899 - $959. 4.8. 65 已售出. 賣場折價券. 較長備貨(出貨天數15天). 於 shopee.tw -

#15.聯絡我們 - 拼圖王

請問tenyo1000片拼圖框要選什麼尺寸的? 拼圖的尺寸是51.2*73.7cm. 店主回覆2020-01-05 13:01:42. 請在51* ... 於 ptwo.com.tw -

#16.拼圖框1000片 - 台灣公司行號

在Yahoo奇摩拍賣找到1119筆1000片拼圖框商品. ... 安心易付. 【街頭巷尾】1000片拼圖- 尺寸50*75 專用鋁框拼圖框相框特賣中~!! (更新)$200/ 售出707 件. 直購330. 於 zhaotwcom.com -

#17.2000片拼圖裱框的評價和優惠,YOUTUBE、DCARD

買2000片拼圖框立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠,快來露天參加各種快閃... 實木拼圖框1000片50*75拼圖框架裱框照片相框掛墻畫框裝裱框定制. 於 pxmart.mediatagtw.com -

#18.裱框專用框尺寸的商品價格 - 大家來比價

拼圖框 (裱框)專賣店-1000片拼圖專用框70*50cm - 各式尺寸均可訂 · Yahoo拍賣; 降價商品 $750; $750; 前往賣場 · 拼圖框(裱框)專賣店2000片拼圖專用框尺寸66x120cm專業 ... 於 twpriceget.com -

#19.不同尺寸拼圖- 每片拼圖的大小 - Puzzle Garden 砌圖拼圖專門店

由尺寸最小的開始: ✔️6吋35片➕外框(木製) · 每片拼圖與A4 Size 的較為小一點: ❤️✔️ 推介升級版 · ✓300片(22吋-52.5×38.5cm) 228 · 大尺寸的300 ... 於 puzzle-garden.com -

#20.2000片拼圖鋁框- 飛比價格- 優惠價格推薦- 2022年3月

2000片 拼圖鋁框是你要找的商品嗎?飛比有2000片拼圖框、2000片拼圖、2000片拼圖酒瓶推薦,飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品 ... 於 feebee.com.tw -

#21.望梅止渴拼圖木框雜談(多加一個購買處)

在我一開始還不知道將拼圖分塊收回盒子這個辦法之前 ... 500片跟1000片的拼圖框就是附兩個環+一條線, ... (我是指能裝的拼圖尺寸,並非木框本身的尺寸). 1000片:75cm ... 於 pewtercat.pixnet.net -

#22.【拉森】拼圖含框 2000片- 其他玩具 - 旋轉拍賣

在台北市(Taipei),Taiwan 購買【拉森】拼圖含框 2000片. Lassen Endless Passion 2000片原產日貨尺寸(含框)106×76cm 要搬家了在整理家裡的東西。 框自己刷白色油漆 ... 於 tw.carousell.com -

#23.拼圖配件- 维基百科,自由的百科全书

拼圖 配件(英語:Jigsaw Puzzle Accessories)是一個術語, 使用於描述拼圖愛好者從事他們的興趣時 ... 當中大部分擁有許多不同大小尺寸以配合500片至2000片大小的拼圖,當中以1000片 ... 於 zh.wikipedia.org -

#24.[life]雷諾瓦一千片拼圖與迷你拼圖分享♠︎拼圖錶框哪裡便宜 ...

從小時候就很喜歡拼拼圖長大之後每每經過雷諾瓦就很想要挑一幅回家拼但是每次 ... 之後想要拼2000片汽水罐如果要像理想中的裱立體框那個價錢可真要命. 於 anne0313.pixnet.net -

#25.2000片框

你的購物車是空的. 訂單結帳. 你的購物車是空的. 訂單結帳. 目錄. 首頁 · 所有商品 · 活動訊息 · 拼圖介紹 · 畫家介紹 · 品牌授權 · 補片服務 · 客製化拼圖. 於 www.pintoo.com -

#26.2000-4000片拼圖

2000 -4000片拼圖 · M61-001 馬里斯創作系列:宇宙間的一粒塵埃1600片夜光拼圖 · HPD02088-002 Toy story 4 玩具總動員4拼圖2088片 · HPD02088-001 Winnie The Pooh小熊維尼 ... 於 www.p2.com.tw -

#27.1000塊拼圖即係幾大?不同塊數Puzzle的真實尺寸表與完成所 ...

在以下這個Puzzle尺寸圖表,你可以看到不同塊數款式,每塊拼圖的尺寸大小。 我們特意放了一個10元硬幣在旁, ... 迷你2000塊(38×53cm) : 36-48小時. 於 www.puzzlentoys.com -

#28.1000片拼圖框-新人首單立減十元 - 淘寶

當然來淘寶海外,淘寶當前有2338件1000片拼圖框相關的商品在售,其中按品牌劃分,有美畫9件、林益 ... 1000塊拼圖裝裱框架0×50相框掛牆大尺寸實木質500片2000畫框定製. 於 world.taobao.com -

#29.【各種大小】2022最新推薦十大千片拼圖排行榜 - mybest

因此不想占用平日下班休息時間的話,選擇1,000片的款式就能在集中在周末享受拼拼圖的樂趣了。 一個月內完成:2,000片左右為佳. 於 my-best.tw -

#30.2000片 - 雷諾瓦拼圖文化坊

在雷諾瓦拼圖文化坊有很多2000片商品可以挑選,快來選購吧!! 於 newweb.renoirpuzzle.com.tw -

#31.航海王拼圖2000 片

還有航海王拼圖1000、迪士尼拼圖2000片、鹿拼圖1000、拼圖框1000片、海倍 ... 1600片盒裝拼圖尺寸:102x73 CM 主要材質:高級進口厚紙版產地:台灣 ... 於 decoquelicots.fr -

#32.1500片拼圖尺寸 - 社群貼文懶人包

【問題】1500片拼圖尺寸?推薦回答 · 常見1500片拼圖尺寸問答 · 延伸文章資訊. 拼圖框2000片66*120的價格推薦| 2000片拼圖裱框. 2000片拼圖裱框的價格推薦| 2000片拼圖裱框. 於 vehicletagtw.com -

#33.拼圖框2000片迪士尼白色 - Funbox Toys官方購物網站

日本拼圖口碑品牌獨家拼圖尺寸刀模細緻色彩完美呈現作品不失真. 於 shop.funbox.com.tw -

#34.客訂鋁框2000片(2088片) 拼圖框尺寸: 66*120cm 升級最強版 ...

客訂鋁框2000片(2088片) 拼圖框尺寸: 66*120cm 升級最強版搭配業界最厚1.8mm抗氧化性面板. 10. 直購. 定價. $899. 已售出5 件. 顏色. 亮金; 霧金; 亮銀; 霧銀; 亮黑 於 tw.bid.yahoo.com -

#35.2000片拼圖框- 人氣推薦- 2022年4月 - 露天拍賣

你想要的網路熱門推薦2000片拼圖框人氣商品都在露天!買2000片拼圖框立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠,快來露天參加各種快閃優惠活動, ... 於 www.ruten.com.tw -

#36.2000片拼圖框| 2022年4月 - 樂天市場

2000片拼圖框 在Rakuten樂天市場中符合的2000片拼圖框優惠商品列表,歡迎來到Rakuten樂天市場選購您所喜愛的2000片拼圖框特價商品!Rakuten樂天市場還有更多2000片拼圖 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#37.經驗交流@ 我的部落格 - 隨意窩

印象中,1000片的鋁框(尺寸約為50X75公分),一個約200元。木框價格就不一定了,1000片的大概是500元,2000片的約800元。 二、上膠. 拼好的拼圖想要保存久一點,一定 ... 於 blog.xuite.net -

#38.Disney 2000片+ - 謎屋拼圖,迪士尼拼圖,進口拼圖,木框

日系拼圖-小尺寸 · 日系拼圖-中尺寸 ... 目前位置:首頁 > Disney 迪士尼 > Disney 2000片+. 上一頁| [1] |下一頁, 到第. 1. 頁. NT:請登入, 102x73cm. 2000片 ... 於 riddle-house.com -

#39.酷蛙創意】漸層彩色2000片拼圖框(4色)-1131粉藍 - 博客來

規格尺寸:本商品皆以標準尺寸製作,「請依您的作品長寛尺寸為主,請勿以“片數“為尺寸依據!」108片=25.7X18.2CM300片=26X38CM500片=38X52CM520片=38X53CM1000 ... 於 www.books.com.tw -

#40.拼圖5個小知識 - 遊戲板 | Dcard

已經入拼圖1年多即將2年,玩過牌子超過15個,家裡收藏保守估計70盒 ... 很難好看而且超過1000片軟塑膠膜很難hold住裡面拼圖聽說過2000片慢慢在框裡面 ... 於 www.dcard.tw