黑騎士 播 出 時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦侯東政寫的 如果,宇宙:穿越千載浩瀚時空,探索絕美天外奇蹟 和游勝冠,熊秉真的 流離與歸屬:二戰後港臺文學與其他都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自崧燁文化 和國立臺灣大學出版中心所出版 。

國防大學 戰略研究所 沈明室所指導 康曉嵐的 從各國軍用無人系統發展反思我國防衛作戰之運用 (2020),提出黑騎士 播 出 時間關鍵因素是什麼,來自於無人系統、無人作戰系統、反制無人作戰系統、無人飛行/地面/水面/水下載具。

而第二篇論文國立高雄師範大學 國文學系 杜明德所指導 楊美琴的 論董啟章小說中的身體書寫 (2011),提出因為有 董啟章、香港文學、身體書寫、性別、成長、物件書寫的重點而找出了 黑騎士 播 出 時間的解答。

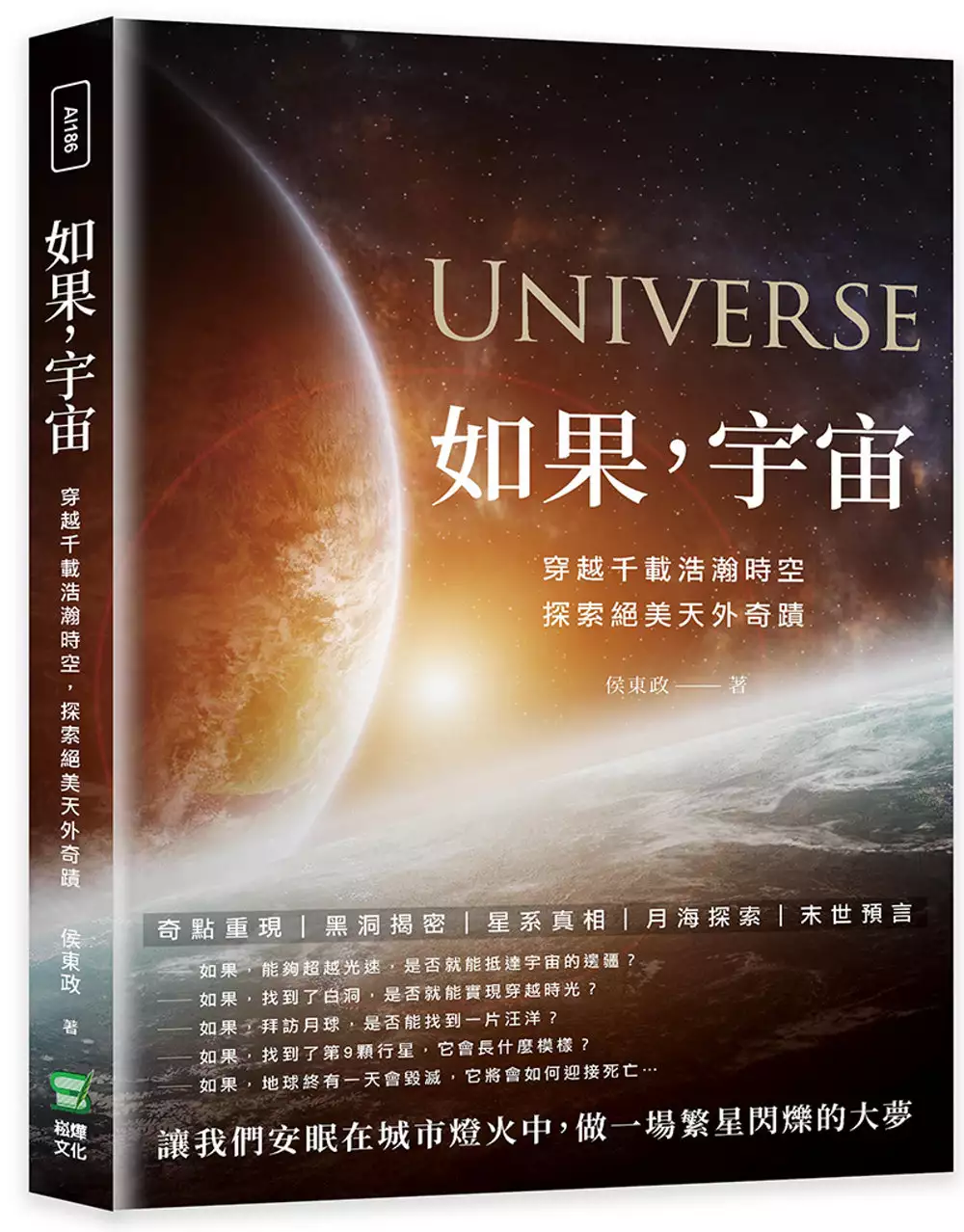

如果,宇宙:穿越千載浩瀚時空,探索絕美天外奇蹟

為了解決黑騎士 播 出 時間 的問題,作者侯東政 這樣論述:

───安眠在城市燈火中,做一場繁星閃爍的大夢─── 奇點重現|黑洞揭密|星系真相|月海探索|末世預言 ──如果,我們能夠超越光速,是否就能抵達宇宙的邊疆? 宇宙是有限還是無限的問題,實際上是牽涉到宇宙的形狀。 如果宇宙的誕生的確是因為大霹靂,那麼從大霹靂開始,光迄今能達到的距離也是有限的。既然光是向四周球形傳播,那麼宇宙很可能就是球形的;又如果宇宙是球形的,那麼它就是有限無邊的。 「有限無邊」這種形狀,也是科學界主流認同的形狀。 ──如果,我們找到了白洞,是否就能實現穿越時光? 科學家認為,如果時間倒流,所有一切都應該是相同的,所以如果在未來某個時刻,光

只進不出(黑洞);那過去一定有個時刻,光是只出不進的,而這就是「白洞」。 有個專有名詞來稱呼黑洞和白洞間的通路,叫做「灰洞」(grey hole)。雖然白洞尚未被發現,但在科學探索的過程中,人們也能陸續發現或證實許多新事物,這也是最美好的事情之一。 ──如果,我們到了其他行星,是否還能見到壯麗極光? 利用NASA的哈伯太空望遠鏡,科學家曾經拍攝到木星極光的照片;而若使用南歐洲天文臺的紅外線望遠鏡,科學家可以更清晰地觀察到木星北極上空的煙霧和極光。 科學家指出,極光環繞木星的磁軸,而這些煙霧是在極光環之下環繞著木星的旋轉軸;煙霧受到的影響來自木星上的地帶風,這些地帶風是在同一緯

度上移動。 ──如果,我們拜訪月球,是否能找到一片汪洋? 17世紀,義大利科學家伽利略用自製的望遠鏡,發現月亮上坑坑窪窪、凹凸不平。伽利略認為,那些凸起的明亮部分是陸地;而那些凹下去的暗淺部分是海洋,稱為「月海」。 隨著太空探測技術的發展,人們又進一步發現:月亮上明亮的部分確實是高地、山峰和撞擊坑,但黯淡的部分卻並非是海洋,而是些低窪而廣闊的大平原。 儘管如此,「月海」這個並不確切的名稱,仍沿用至今。 ──如果,我們找到了第9顆行星,它會長什麼模樣? 對於第9顆行星的存在,專家們的意見尚不一致,而以日本東京大學松井孝典的觀點最具有代表性。 松井認為,以現在的太陽

系和行星起源理論來看,難以考慮數倍於地球質量的未知行星存在。在土星更外側,特別是到冥王星那麼遠的地方,構成行星的物質密度非常低,形成行星需要很長時間,充其量也只能形成半徑為數百公里的小星;而若真有數倍於地球質量的行星存在,那麼現有的理論就必須被修改。 ──如果,我們的地球終有一天會毀滅,它將會如何迎接死亡? 科學家認為,太陽生命的最後週期將會演變為一顆紅巨星,並且會烤乾整個太陽系內部的行星,包括地球。天文學家克勞斯·彼得·斯克羅德(K.-P Schroder)和羅伯特·考恩·史密斯(Robert Cannon Smith),還提出了地球毀滅的詳細時間表。 史密斯稱這項最新預測是

「令人感到壓抑的」,不過「從其他方面來看,它是尋找離開我們的地球、到銀河其他區域定居方法的動機」。他說:「如果在未來的論文中,誰能找到拯救地球的方法,我將感到非常吃驚。」 以本書為太空船, 開啟一場斑斕的天文尋夢之旅。 本書從宇宙、太陽系、月球、地球、星空等幾個層面,將遙遠的宇宙化身成近距離的文字,透過完整統一的知識結構,讓讀者盡覽宇宙神奇,解開各種宇宙奧祕。

黑騎士 播 出 時間進入發燒排行的影片

Tony的黑騎包月狀況如下

經驗值加成:灰葉一天練不到1趴,綠葉極限3趴

金幣量加成;扣掉遊戲免費金葉1700-1800一天,剩餘時間的綠葉灰業賺取金幣的差額約150萬(當然還要扣掉多花掉的綠水勇水等等的錢),一個月差4500萬!

掉寶率:掉寶率下降,也無法常駐在有機會拚大寶的地方,效益有限!

總結:機體越強效益越大,機體不夠把錢省下來去搞機體!此為Tony個人觀點,請理性討論!

喜歡我的影片記得訂閱唷感恩!

成為Tony的頻道會員👉https://reurl.cc/WMAz7

韓版天堂M的最新資訊👉https://www.lineagem.com.tw/

【天堂M抽獎專區】

快來參加抽藍鑽活動!活動連結👉https://reurl.cc/MXqQ3

【Garena極速領域抽獎專區】

快來參加抽藍鑽活動!活動連結👉https://reurl.cc/bDGbo

合作邀約信箱 👉 [email protected]

歐付寶贊助 👉 https://goo.gl/5FZiJ6

bs4下載連結👉https://www.bluestacks.com/tw/bluestacks-4.html

天堂M下載點👉https://bstk.me/oPQxwe6ZO

喜歡我的直播和攻略影片別忘了右下角按個訂閱+鈴鐺,到達兩萬訂閱會辦大型活動!

從各國軍用無人系統發展反思我國防衛作戰之運用

為了解決黑騎士 播 出 時間 的問題,作者康曉嵐 這樣論述:

隨資訊及人工智慧科技發展帶動新一波的軍事事務變革,戰爭已經從傳統型態演進至智慧化戰爭,戰具以無人科技為主,在空中、水中及陸地等不同空間蓬勃發展,改變了未來作戰模式。美國國家科學委員會即曾預言,21世紀的核心武器是「無人作戰系統」。本研究採軍事學研究途徑及個案研究途徑,參照2020年世界軍事實力排名前3名的美國、俄羅斯及中共,外加獨特發展的以色列等國發展軍事無人系統之經驗,探討其在我國防衛作戰中的不對稱戰略下的應用,並聚焦於上述各國之軍用無人飛行、水面/下及地面等各類型載具、能力限制、未來發展趨勢、平/戰時運用、反制及國防產業發展等。本研究接續採文獻分析法及對比研究法,反思我國現階段無人作戰系

統發展與運用,並檢討出我們未來仍須強化的問題及目標,結論歸納出興革之處包括我國聯合戰力未規劃軍用無人系統發展、我國軍用無人系統運用缺乏實戰演訓經驗及我國國防產業推動困境;文末提出未來政策建議,包括汲取各國發展經驗、規劃三軍共用發展藍圖;權衡防衛作戰需求,彈性調整獲得來源;建立聯合作戰場景,落實演習模擬驗證;運用產官學研資源,發展軍民通用能量。

流離與歸屬:二戰後港臺文學與其他

為了解決黑騎士 播 出 時間 的問題,作者游勝冠,熊秉真 這樣論述:

流離因何而起?歸屬如何發生? 流離與歸屬是個人的際遇,也是集體的文化現象, 更困擾著作為前殖民地的香港與臺灣,主導了許多人的生命軌跡。 本書即針對此一複雜且不朽的時代議題,展開各層面的析論。 「流離」與「歸屬」是人類古老的生存體驗,兩者表面相反,實則互相依存,互為因果。一方面,個人或群體的流離,呼喚歸屬的需要;另一方面,某些群體強制單一的歸屬,卻令個人選擇流離,或者衍生新的歸屬。因此,流離與歸屬既是個人的際遇,也是集體的文化現象。近代以來,隨著資本主義的全球化、殖民帝國的擴張、國際間的流動及接觸日益頻繁深入,個人流離的範圍愈趨廣大,歸屬的種類方式也

層出不窮。 本書是香港中文大學人文學科研究所於二○一四年召開的「流離與歸屬:二戰後港臺文學與其他」學術研討會的成果結集,收錄了主題演講稿、以文學為對象的主題論文,以及從宗教、藝術、建築等切入的相關論文。這些論文或以流離狀態下的文學或文化生產、文學閱讀、研究或理論建構為關懷點;或就不同地區、時段、媒介、文類、文化門類所呈現「流離」與「歸屬」的異同進行深入的闡發;或探觸個別作家、創作者「流離」與「歸屬」的歷史體驗和精神狀態;或進入香港、臺灣當前所面對的後殖民情境,追問作家、創作者個人關於流離與歸屬的思索與取向;或就性別與「流離」與「歸屬」糾葛的歷史、文化關係進行探微,可說相當全面地觸及了

「流離」與「歸屬」這個錯綜複雜且不朽的時代議題。

論董啟章小說中的身體書寫

為了解決黑騎士 播 出 時間 的問題,作者楊美琴 這樣論述:

本文旨在探悉董啟章小說中的「身體書寫」主題,思考作家如何借助書寫身體表達一種生存情境,而身體又如何在社會文化、哲學意涵與其小說創作中體現意義。全文凡五章:第一章〈緒論〉,陳述研究動機,概觀歷來身體觀念及重要身體理論,概括回顧前人研究成果,並說明研究方法、研究範圍等。第二章〈小說中的內在身體書寫〉以巴赫金(Bakhtin)「內在軀體」作為觀探文本的角度,分由「小說中的髮膚體液書寫」、「小說中的性別與身體書寫」及「小說中的成長與身體書寫」三大主題切入探析作家小說創作中的內在身體書寫概況。第三章〈小說中的外在身體書寫〉以〈聰明世界〉、《雙身》、《體育時期》作為討論作家小說中呼應巴赫金(Bakhti

n)「外在身體」觀點之主要文本,透過分析文本中的身體意象,以指陳辨析小說所展現的他者與我/他者之我,並試而歸論多方流動之主體認同與最終可能回歸。經由文本的耙梳與思辯,理解並確認作家如何有意以身體形象構築人我關係的世界以提示人存於世的困境與掙扎,個體又如何在不同生命情境中找尋一條可能的出路。第四章〈小說中由物孕生的身體書寫〉以董啟章小說中的人身及物件關係為論述主軸探討其作品。從既往研究者「人的物化」思維之探析角度轉向,分由「物的人格化」、「物件作為人體的延伸、依附與替代品」及「人物相生的意涵」三方面探析董啟章小說之物我情結,此章參考拉康之精神分析、布希亞之消費文化理論、麥克魯漢之大眾傳播理論以及

海德格的現象學觀點等論述,探究其中各種人身與物糾結的意涵,從而檢視作家如何於人/物的衍生裂變中以書寫建構物我共生的世界。第五章〈結論〉概述本篇論文的研究成果,並說明未竟之處。