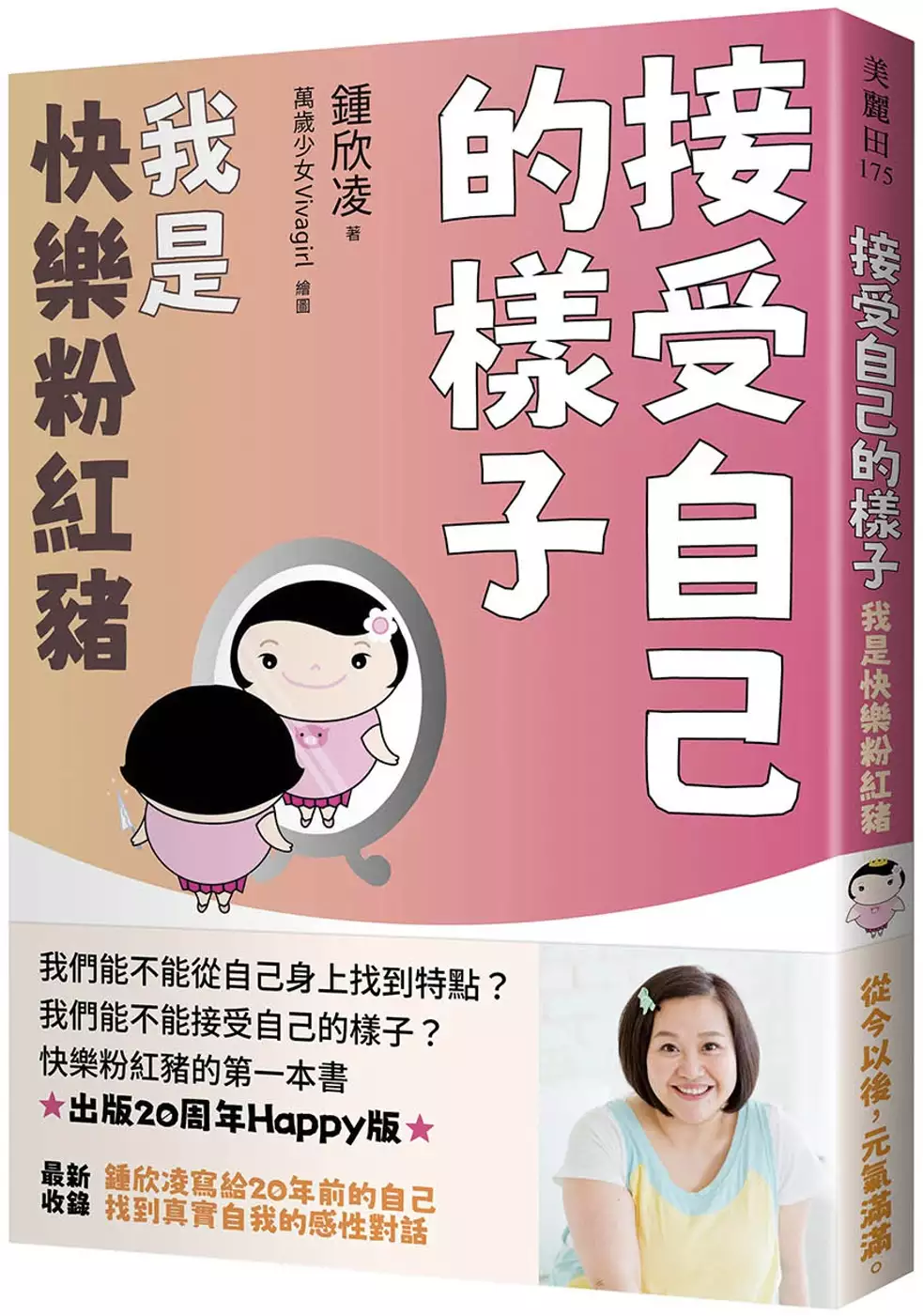

高冷暱稱的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鍾欣凌寫的 接受自己的樣子:我是快樂粉紅豬(出版20周年Happy版) 和LesleyM.M.Blume的 無聲的閃光:揭發美國最致命的政府掩蓋事件!首位報導廣島原爆真相的普立茲得獎記者 × 二十世紀美國新聞史上最偉大的祕密調查。都 可以從中找到所需的評價。

另外網站高冷情侣网名霸气十足 - 有个性网也說明:高冷 情侣网名霸气十足,一个高冷一个霸气情侣网名 ... 吧唧。 ♥ 哼唧。 ... 妹子,你长发呢? ♥ 凯子,你短发呢? 你走以后, ♥ 好多零食没人吃。 ... 你是我 ...

這兩本書分別來自大田 和尖端所出版 。

國立中山大學 中國與亞太區域研究所 林文程所指導 蘇麒驊的 習近平上台後中澳關係之演進 (2020),提出高冷暱稱關鍵因素是什麼,來自於中澳關係、美澳關係、新古典現實主義、全面戰略夥伴關係、銳實力。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 臺灣史研究所 范燕秋所指導 姚惠耀的 戰後臺灣「軍中樂園」研究(1951-1992) (2018),提出因為有 軍中樂園、特約茶室、八三么、「慰安婦」、性/別體制、軍國主義的重點而找出了 高冷暱稱的解答。

最後網站周渝民白- 2023則補充:... 月9日-),台灣男藝人、演員、歌手,本名周育民,暱稱仔仔,出生於台灣宜蘭縣羅 ... 镖门, 金玉良缘带了点玩世不恭, 再到花千骨,角色大都很是深情,十分高冷。

接受自己的樣子:我是快樂粉紅豬(出版20周年Happy版)

為了解決高冷暱稱 的問題,作者鍾欣凌 這樣論述:

對我而言,演戲並不是「偽裝、假扮」,相反地,我在學習戲劇的過程中,認識了完全不一樣的自己。──鍾欣凌 從小沒有人說她瘦,媽媽一天到晚叫她麥擱呷,就怕她太胖嫁不出去。坐公車被人誤會是孕婦,有人特意讓座惹得她尷尬連連;小學時,最討厭做跳躍運動,「天啊,全身的肉都在跳動。」 青春期害怕挑內衣,人家是小可愛花樣秀氣,但她的罩杯卻像拉麵碗公?一說談戀愛,她頭皮發麻,萬一對方要牽手,「要命喲,他會不會覺得自己握著一顆大肉包。」更不要說「主動表白」了,每年生日願望都是「我想瘦下來」,每年都跟自己說「今年要瘦XX公斤」…… 鍾欣凌寫下胖胖妹的尷尬糗事、被人另眼看待的辛酸心情,年

輕的她對自己的身材假裝不在意,敏感的心其實根本過不去,她很用力安慰自己,給自己打氣,如果不靠身材美色,她可以靠才華、自信、幽默感…… 很多人用對外貌的刻板印象來衡量一個人的才能,認為胖就是懶、胖就是粗心、胖就很有力氣?而鍾欣凌學會徹底接受自己,找到最真實的自我,是一段漫漫長路。從小配角到女主角,從後台休息區到被請進個人專屬區,她知道自己不夠完美但卻是獨一無二!在他人的眼光中恐懼自己的形象,同時也在他人的眼光裡,重建對自己的把握。 那些酸澀徬徨的日子,那些閃爍不安的青春燦爛,那些從「鮮師們」學習表演之路的創意驚奇,三不五時要跟牆壁發生關係?走路是嚴格課程之一,美女不一定是白雪公主

,醜男也可以出頭天…… 現在的鍾欣凌,遇見當年純真的鍾欣凌,每個人都有屬於自己的一片天,不管是誰,都可以找得到。 【每個人都有屬於自己的一片天★從今以後,元氣滿滿!】 ★瘦得下來也好,瘦不下來也罷,我總是要快快樂樂,勇敢向前行。 ★不能讓自卑影響到自己,很多事情其實就像苦瓜,難以下嚥,但其實對我有好處,我要勇敢接受它。 ★生活中有好多叫人得咬破嘴唇闖過去的關卡。這就叫作成長的滋味吧。 ★要做你自己,不管你是什麼樣的人,等到有一天,愛情來的時候,它要來,它該來,真的就會來了。 ★保持乾淨整齊,隨時帶著微笑,就算沒人說妳是美女,一定也覺得妳很可愛。 ★走上表

演這條路,可以說是我從「胖」的陰影走出來的關鍵。 ★真正的自由,不在於「做什麼都可以」而在於「尊重別人的不一樣」。 本書特色 ◆特別收錄鍾欣凌寫給20年前的自己的感性告白:也許人生沒有如自己所想發展,但現在的自己仍然閃閃發光! ◆開頭7頁短篇漫畫,帶你了解每個人都有自己的價值! ◆萬歲少女特別繪製插圖,生動呈現本書內容。 ◆作者從為了身材不斷掙扎的青春時代,到認為「對,我就是胖」的坦然態度,帶你找到屬於自己的路。 ◆想了解演員如何培養而成?本書紀錄「一代鮮師們」逼出最真實的自己的創意課程! ◆從「接受自己的樣子」到「我要散發演員之光」,循序漸進進入演員鍾欣凌

的內心世界。 ◆根據《快樂粉紅豬》《學校好好玩》兩書集結而成。

高冷暱稱進入發燒排行的影片

成為這個頻道的會員:

https://www.youtube.com/channel/UC0b3OFZOXHEHDfL7kONoH4g/join

桐人現實世界的妹妹,其實真實身份為表妹,15歲,2009年4月19日出生,被和人暱稱「小直(すぐ)」,外表看起來運動神經發達,但在現實世界或遊戲世界都不懂游泳和在水上或水中進行的活動。擅長劍道,從小毫不間斷地揮舞了8年竹刀的努力女孩。是在國中時擠進全國前8名,僅僅高一就獲選參加全國大賽的好手。

小時候和和人是感情很好的兄妹,因為和人的緣故開始學習劍道。在和人想放棄劍道而被祖父責罵時,哭喊著自己會連哥哥的份一起努力而持續劍道至今。但在和人放棄劍道而迷上電腦後,兄妹間漸漸不太講話。

和人被關進SAO的世界後,開始對兩人之間的冷漠關係感到後悔。聽到和人正在SAO最前線奮戰的消息而燃起希望,盡心盡力的照顧和人的身體。為了更了解和人,開始踏入自己討厭的網路遊戲世界。 SAO事件發生後,得知和人不是自己的親哥哥而是「表哥」,在懂事前因姨父、姨母車禍死亡而被自己家收為養子。

在ALO中的角色為風精靈「莉法」,是族內排名前五名的實力玩家。

在妖精之舞篇中,遭火精靈集團獵殺時被「桐人」搭救,在雙方都沒有發現對方真正身分的情況下,莉法教導還是ALO新手的桐人基礎知識與自力飛行的訣竅,並自告奮勇擔任桐人前往世界樹的導遊。遊戲內不斷被一起冒險的桐人吸引,在現實世界也有如潰堤般發覺自己對和人的心意。了解到和人和亞絲娜的羈絆與「桐人」就是「和人」後,非常消沉與自責。受到同班同學長田鼓勵後才鼓起勇氣重新面對和人,和桐人再次挑戰世界樹。

在Alicization 篇中,跟隨著亞絲娜等人一起尋找失踪的和人。

在Alicization Underworld 大戰篇中,自結衣口中得知Underworld中人界與暗之國的大型戰爭並在結衣的指示下與詩音一起前往RATH六本木分部跟菊岡取得聯絡,其後透過菊岡給予的超級帳號03「地母神提拉利亞(地母神テラリア)」登入Underworld以參與大戰,實力被半獸人族譽為足以殺死暗之國皇帝。

#SAO #刀劍神域 #莉法

習近平上台後中澳關係之演進

為了解決高冷暱稱 的問題,作者蘇麒驊 這樣論述:

隨著中國地位迅速地崛起,為進一步在國際上獲取更多的話語權及主導權,習近平開始發展一套複雜且具有系統性之策略,藉由他國開放且自由的社會特徵,及對中國市場高度依賴,操弄其人民、政府、媒體與領導人,以影響它國制定政策方向,並同時弱化對中國的敵意,當今世界許多國家都飽受其害,位於亞太區域內的澳洲更是如此。近年來,雙方在主權、價值觀與國家利益上有著諸多衝突,以致於兩國關係逐漸走向惡化。本文是以新古典現實主義理論作為架構,在梳理雙邊歷史脈絡後,系統性分析兩國在基本概念上之差異,並將習近平與歷任澳洲總理在不同時期的政策進行比對,以彙整中澳關係轉變可能之因素,作為我國未來在國際政治與經濟發展之借鏡。

無聲的閃光:揭發美國最致命的政府掩蓋事件!首位報導廣島原爆真相的普立茲得獎記者 × 二十世紀美國新聞史上最偉大的祕密調查。

為了解決高冷暱稱 的問題,作者LesleyM.M.Blume 這樣論述:

被噤聲的廣島原爆真相── 「核災吹哨者」轟動全球的秘密調查, 首位揭露美國政府欲掩蓋的原爆餘波的記者。 ★《出版者周刊》&《浮華世界》年度選書 ★《城鎮與鄉村》(Town & Country)年度選書 ★《紐約時報書評》編輯選書 & 2020年最值得關注的100本書 ★ 榮獲2021年美國指標性傳記寫作獎項「斯珀伯圖書獎」(Sperber prize) 「一九四五年以來,讓世界免於核彈災難的, 是對廣島浩劫的記憶。」 ──約翰.赫西 John Hersey ▍「無聲的閃光」粉碎了整座城市,剝奪了數十萬人的未來,也泯

滅了人類的良知── 1945年8月6日早晨,暱稱「小男孩」的原子彈劃破廣島的天空,粉碎了整座城市。這是第一枚實際用於戰爭的原子彈,也是當時戰爭史上使用過最大的炸彈。廣島自此成為一片焦土,成為一座怵目驚心、滿是殘骸與灰燼的廢墟;逾十萬名居民被大火吞噬、被建築物活埋重擊,在烈焰中灰飛煙滅。然而,多數美國人和其他國家,對於這項殘虐的新型武器毫不知情,對於其所可能造成的毀滅性後果也一無所知。 美國政府先後於廣島與長崎投下原子彈,促成了二戰的完結,卻也在同一時間開啟了廣島與長崎居民永難擺脫的夢魘。倖存者展開如煉獄般的「後原爆」之路,他們目睹了遠多於自己所能想像的死亡,並飽受原子彈輻射遺

毒的侵擾,包含毛髮脫落、口耳鼻冒血、難以癒合的潰爛皮肉、持續高燒、作嘔、喪失食慾與不孕等後遺症。 然而,美國政府在投下原子彈後,開始了一連串秘密宣傳和信息鎮壓運動,並成功隱匿了原子彈長期且致命的輻射危害,他們稱該武器為「威力較大的火砲武器」且「絕無放射性破壞物質」,並形容原子彈「拯救了更多的性命」。經戰爭部審查的媒體報導,向全世界淡化了原爆災後的現實……直到一年後,《紐約客》記者約翰.赫西,以一篇偉大的獨家報導敲響關鍵的警鐘。 ▍新聞史上最危險且震撼的調查──無所畏懼的逆風報導,揭露政府不願承認的真相! 在廣島原爆後一年的1946年8月,《紐約客》刊出普立茲獎得主約翰・

赫西親赴廣島秘密調查的報導,一舉踢爆美國當局淡化原爆傷亡、掩蓋輻射傷害的政治操作,至今仍是美國新聞史上最震撼人心的調查報導。該獨家報導立即引起全球轟動,激起全球對核武威脅最深層的恐懼與擔憂,並確實在防止核戰再度爆發方面發揮了舉足輕重的作用。 赫西的報導是第一個真正有效且受到國際關注的針對核武的警告,說明了核武對文明所將構成的存亡威脅;此後,它激勵了一代代的社運者與領導人努力避免核戰爆發,我們明瞭了原子浩劫的恐怖,因為赫西向我們展現了它的景象。自報導刊出以後,再也沒有領導人或政黨能在完全不了解核武攻擊的可怕後果的情況下,威脅採取核武行動,也就是說,該行動要不是出於故意的無知,就是虛無主義

的殘暴。 ▍在戰爭被壓縮成冰冷的傷亡數字之後,請記住每一個數字,都有自己的名字── 知名記者萊斯莉.布魯姆精彩地重溯赫西當年的不畏多方施壓的逆風旅程,他以懾人的筆法忠實呈現六名倖存者的故事,一舉扭轉當時的主流輿論,更影響戰後列強的核武政策。赫西以精煉且冷靜的文字,仔細描述「被爆者」在城市降下死亡時的記憶與後續的創傷,他將原子戰爭的面目與有血有肉的真實臉孔相連,那些臉孔屬於一位撫養三個子女的辛苦寡婦、一位年輕職員、兩位醫師、一位神父和一位牧師,那些臉孔可能是你,也可能是每一個人。 「倘若戰事再起,這便是你和其他數百萬平民百姓可能面臨的遭遇。」這篇偉大的報導打破了冰冷的傷亡

統計數字,提醒世人廣島的悲劇真實可及,並持續讓人們在廣島人民身上看見自己。愛因斯坦亦針對報導表示:「赫西先生真實描繪了原子彈對人類造成的駭人影響……文中描繪的景象攸關人類的未來,必定會令所有富責任感的人們深感憂慮。」 專文推薦 盛浩偉 作家 【震撼推薦】 宇文正 聯合報副刊組主任 李明璁 社會學家/作家 何榮幸 《報導者》創辦人兼執行長 吳曉樂 作家 房慧真 作家 陳又津 作家 張子午 《報導者》主編 黃崇凱 小說家 國際讚譽 「扣人心弦的歷史。研究深入且講述精闢的重要故事。」──美國新聞界「三巨頭」之一、CBS新聞主播 丹.拉

瑟(Dan Rather) 「作者精準掌握核彈議題,撰寫赫西如何產出被廣泛認為是二十世紀美國新聞界最偉大作品的戲劇性故事,令人信服。」──揭露水門事件之《華盛頓郵報》記者 卡爾.伯恩斯坦 (Carl Bernstein) 「布魯姆精采地講述了赫西如何創作出如史詩般的報導,對人們看待原子戰爭的方式產生了深遠的影響。本書是一個重要的提醒,提醒我們曾經從赫西的報導中汲取了何種教訓。」──前美國國防部長 威廉.佩里(William J. Perry) 「在毀滅世界的核武似乎幾乎被遺忘之時,布魯姆雄辯地重現赫西於一九四六年令人震驚的報導背後的故事,讓我們再次想起了巨大的人類災難。

」──普立茲獎得主 理查德.羅德斯(Richard Rhodes) 「布魯姆是一位不知疲倦的研究人員和美麗的作家,她的敘述毫不費力,而這種技巧掩蓋了這類創作所需的技能和辛勤的勞動……儘管本書討論了嚴肅的議題,讀起來還是很令人愉快,這都有賴於作者完美無瑕的每一個段落,她清晰的敘事結構、引人入勝的故事、情節和見解。」──《紐約時報》特約撰稿人 威廉.朗格維舍(William Langewiesche) 「在記錄赫西如何實現歷史上最偉大的新聞成就之一時,布魯姆自己也完成了一項偉大的壯舉。本書是快節奏且深度報導的啟示。」──美國知名作家與評論者 蓋伊.特立斯(Gay Talese)

「引人入勝……事實證明,記者們所面臨的問題無論在過去或現在──例如放慢速度、講述大故事、講述能引起人們共鳴的悲劇故事──都一樣困難。了解赫西如何破解密碼,對於我們在後疫情時代前進很有幫助。我真的很喜歡這本書。」──《哥倫比亞新聞評論》編輯與出版人 凱爾.波普(Kyle Pope) 「扣人心弦……布魯姆精心研究了政府如何竭盡全力地阻止公民傳播真相,在現下這樣令人擔憂的時刻,這正是每個人都應該閱讀的內容。」──《華盛頓郵報》 「在廣島和長崎遭到轟炸後的幾個月裡,美國人幾乎沒有被告知對倖存者造成了何種破壞性影響。布魯姆描述了赫西如何在《紐約客》中揭露真相,並對核戰永遠存在的危險

性提出警告。」──《紐約時報書評》 「這部引人入勝、細緻入微的編年史,揭示了如何打破『危險麻木』的統計數據,並向權力說真話。」──《出版者周刊》星級評論 「布魯姆揭示了美國新聞史上最有影響力的一篇報導背後的迷人故事,有關赫西於一九四六年針對廣島原子彈的研究報導。一部挖掘歷史的深度作品。」──《柯克斯書評》星級評論 「最佳的新聞工作!這部緊湊的作品講述了赫西的故事──他競相收集消息來源,絕對保密地寫作,然後發表了深具同情心、令人難以置信且痛苦的報導。」──《彭博商業週刊》 「引人入勝……布魯姆巧妙地將那些被當權者刪除、忽視、扭曲和審查(有關向日本平民投擲原子彈)

的內容拼湊起來。她的調查範圍很廣,包括採訪讓她能夠接觸到迄今為止未發表的手稿,以及對多語種檔案和耶魯大學拜內克圖書館的赫西論文的研究。不僅具歷史意義,對於當代的意義也是顯而易見的。強烈推薦。」──美國圖書館協會 「為政府編造故事以證明其所採取行動的合理性提供了有力的見解,也為無畏地報導廣島真實發生的事情提供了深刻的見解。」──《基督科學箴言報》 「當美國戰機在廣島投下原子彈時,多數美國人皆全心全意地支持該次襲擊,然而,在戰地記者赫西揭露廣島倖存者駭人聽聞的故事後,他們的認可就瓦解了。儘管公眾已看過臭名昭著的蘑菇雲圖像,卻很少有人能真正了解廣島居民所遭受的損失。」──《經濟學人》

「對掩蓋事件的描述,包括美國否認炸彈的放射性後果以及赫西用來躲避審查的特洛伊木馬策略,既令人著迷又令人不安。」──《雪梨晨鋒報》 「構思精巧、研究無懈可擊的作品……《無聲的閃光》應該被放在書架上的赫西的《廣島》旁邊,作為自由報導真相的勇氣的證明,無論誰試圖壓制他們的使命。」──《紐約書刊》 「非常精彩……這本書有力地展示了一個勇敢的美國記者,如何揭開二十世紀最致命的掩蓋事件──原子彈的真實影響。」──《原子科學家公報》 「引人入勝。經過艱苦的研究,以準確無誤的眼光看待戰後社會栩栩如生的生動細節,並讓世界了解核輻射真正恐怖的風險。」──《書單》 「在美國

和俄羅斯正在放棄限制核武,並開始新的核軍備競賽的協議的現下尤為重要。這是一個提醒,不要忽視核戰可能帶來的痛苦和徹底的破壞。」──《西雅圖時報》(The Seattle Times) 「布魯姆的作品和赫西的作品一樣,證明了優秀新聞的力量。她出色地再現了他作為終極吹哨人的脆弱地位,以及他驚天動地的報導。」──報書人書評網站(Bookreporter.com) 「巧妙地重建了現代歷史上最偉大的掩蓋事件之一的隱藏歷史……驚心動魄的敘述。」──《城鎮與鄉村》(Town & Country)

戰後臺灣「軍中樂園」研究(1951-1992)

為了解決高冷暱稱 的問題,作者姚惠耀 這樣論述:

近年來,對於「慰安婦」以及「軍中樂園」的討論,呈現兩種對立的論述,其一為「『慰安婦』為被迫,而軍中樂園侍應生是自願」,另一為「軍中樂園與『慰安婦』皆為被迫」。兩種說法都企圖透過對軍妓的政治代言,批判日本帝國主義,或是國民黨政權的暴行,但「自願」與「被迫」的二分,造就理想的受害者論述模式。為解決上述難題,本論文透過分析軍方檔案、報章雜誌、回憶錄、口述歷史、文學創作等資料,探討軍中樂園的制度設計,及其隱含的政治、文化意義。二次大戰結束,臺灣進入國民黨威權體制與國際冷戰的框架,在反共復國的旗幟之下,軍國主義捲土重來。為解決軍人因性欲煩悶衍生的嫖私娼、強姦民女、逃亡、自殺等,攸關紀律與疾病傳播的問題

,在1951年起試辦「軍中樂園」,並在1954年制定《設置軍中樂園實施辦法》。1957年改名為「特約茶室」。除了意識形態的相仿,國防部制度設計之初,參考日本「慰安所」制度,且臺灣承包商亦因日本殖民經驗,將「慰安所」的運營經驗傳承下去。臺灣社會則因殖民經驗,對將軍妓制度習以為常。此為「慰安婦」與「軍中樂園」之間,在歷史偶然下發生的連續關係。軍中樂園以軍事化與性/別化的「身分」作為治理的基礎。軍中樂園的空間,及軍人與侍應生的互動時間,皆因軍人的位階而有差異。此外,軍中樂園為「軍隊陽剛特質」和「異性戀常規」的訓練場,不管是無法婚配的外省軍人,或是初入軍隊的臺籍軍人,透過進入軍中樂園消費,開啟異性戀模

式的性體驗。這個制度不僅預設軍人渴望異性間的性互動,更經由制度性的排除,形成對非異性戀行為的壓迫。在性病防治上,軍方著重對侍應生的疾病控制,侍應生如同代罪羔羊,列在疾病預防的前線。最後,1990年代因發生少女從娼案件,又「慰安婦」議題延燒到軍中樂園的設置正當性,是故,國防部在1992年撤廢最後位在馬祖的特約茶室。在「軍妓」自願與否的爭論上,2001年小林善紀的《臺灣論》引發中國國族主義與臺灣國族主義的對抗。為了超越國族主義的框架,以及隱而未顯的性/別體制陷阱,本研究探究軍中樂園侍應生的招聘管道,以及背後隱射的「脆弱性」、「主體能動性」二分的問題,指出「自願」以及「被迫」均不能等同主體的意志,而

是在性/別體制框架中,帶有政治目的的策略性建構。

高冷暱稱的網路口碑排行榜

-

#1.王者榮耀高冷簡短名字大全男女古風詩意暱稱分享-3樓貓

王者榮耀高冷簡短名字大全男女古風詩意暱稱分享在王者榮耀遊戲中,一個好的名字ID既反映了你的形象氣質,也是別人對你的第一印象。很多玩家也是想... 於 game.3loumao.org -

#2.有个高冷又傲娇的男朋友是一种什么样的体验?感觉心好累 - 新浪

说真的,我宁愿当个小公主被捧在手心里疼,也不愿意仰着45度角的脸去崇拜的看着一个高冷傲娇的男神。不过我还是败给了自己,没办法,就是爱他。 於 k.sina.cn -

#3.高冷情侣网名霸气十足 - 有个性网

高冷 情侣网名霸气十足,一个高冷一个霸气情侣网名 ... 吧唧。 ♥ 哼唧。 ... 妹子,你长发呢? ♥ 凯子,你短发呢? 你走以后, ♥ 好多零食没人吃。 ... 你是我 ... 於 m.ygexing.com -

#4.周渝民白- 2023

... 月9日-),台灣男藝人、演員、歌手,本名周育民,暱稱仔仔,出生於台灣宜蘭縣羅 ... 镖门, 金玉良缘带了点玩世不恭, 再到花千骨,角色大都很是深情,十分高冷。 於 lentil.pw -

#5.墜入真人版《小飛俠與溫蒂》Ever Anderson的迷人魅力!

... 娜塔莎」的童年時期,完美消化娜塔莎的性格,更被暱稱為是「小娜塔莎」。 ... 出鏡Miu Miu的時尚畫報,深邃又迷濛的雙眼恣意散發著獨特的高冷 ... 於 poplady-mag.com -

#6.超可愛暱稱 - Comms

点击:33722 女生游戏昵称简短好听一尋找可愛顏文字|ω・)و ̑̑༉. 閒聊. ... 可爱的网名; 独特的网名; 洋气的网名; 高冷的网名; 文雅的网名; 有趣的网名; 搞笑的网名; ... 於 176167877.comms.si -

#7.霸气高冷女神昵称400个 - 群走网

霸气高冷女神昵称400个 · 1、酷┌仙女 · 2、此籹子╭ァ狠不乖 · 3、奋痘女神 · 4、倾城祸世 · 5、王者绝非偶然 · 6、top味的小仙女 · 7、身居梦海° · 8、大扎女 ... 於 www.qunzou.com -

#8.女生高冷网名 - 九蛙工具箱

符号网名 · 两个字网名 · 个性网名 · 好听网名 · 干净网名 · 简单网名 · 小众网名 · 霸气网名 · 经典网名 · 高冷网名. 2719人使用 無趣复制. 2588人使用 失訫人复制. 於 www.jiuwa.net -

#9.古风诗意高冷男生游戏名字-太平洋电脑网 - 软件

... 也少不了起一个古风点的游戏名字。以下是小编整理了关于古风诗意高冷男生游戏名字,一起来看. ... 古风游戏昵称带卿字. ☆ 古风游戏昵称带卿字. 於 pcedu.pconline.com.cn -

#10.文武雙全(關公&孔明) - 紅酒、高粱酒、白蘭地 - 品酒網

藝品:約寬24*深15*高44cm 材質:冷漿陶瓷等複合媒材、陶瓷酒瓶底座、木製精緻配件 內容物:造型臻品、配件、58°度金門高粱酒特點:藝品結合金門高粱 ... 於 www.p9.com.tw -

#11.女生霸气高冷网名- 搜狗图片搜索

高冷 霸气魅力十足的女生网名,简短个性女生名字 ... 高冷女生网名霸气超拽有范冷酷嗜血可爱点 · 2018昵称女霸气高冷好听女生网名独一无二霸气好听女 ... 於 pic.sogou.com -

#12.有個性的霸氣暱稱女生高冷超酷超拽-可愛點 - 人人焦點

今天可愛點小編分享一組霸氣暱稱女生高冷,來看看吧! 超記仇冒牌小冬瓜禽獸哥哥學渣代言人桀驁不馴的人別動我的心留不住的人莪送邇走追憶昔年你懂 ... 於 ppfocus.com -

#13.独一无二的二字昵称好听女高冷 - 起名网

两个字的昵称,是非常独特的,许多人在给自己选择昵称的时候,都会选择两个字的,因为这样的可以体现出自己的个性,同时也能体现出一个人的高冷气质, ... 於 www.yw11.com -

#14.高勝美私下暱稱曝光潘越雲不知她唱酬僅216元 - Yahoo奇摩汽車

「歌之饗宴Ⅲ-愛之韻演唱會」由潘越雲、高勝美領銜多位唱將級歌手一同演出,今高勝美無法親臨記者會現場,僅以VCR現身。潘越雲和高勝美曾同台演出,為 ... 於 autos.yahoo.com.tw -

#15.王者荣耀名字怎么取好听王者荣耀名字大全 - 18183手游网

18183王者荣耀个性名字大全. 名字空白符号 · 名字特殊符号 · 霸气名字 · 情侣名字 · 古风名字 · 野王名字 · 搞笑名字 · 高冷单字名字 ... 於 www.18183.com -

#16.2020年昵称女霸气高冷 - 76星座网

2020年昵称女霸气高冷. 2019-01-17 17:24:41 作者:xiaomo. 在现在的网络时代,信息瞬息万变,流行的东西也是一天一个样,可能前一秒还是钟爱小清新的可爱自然风,下一 ... 於 www.7v6.net -

#17.很低调的情侣好听网名一对 - 幸运吧起名网

恩爱有押韵的很火二字情侣好听的网名来了,很恩爱的又很俏皮的双人气质的情侣网名哦,赶快跟你的另一半换上暗戳戳的秀恩爱吧。 高冷一对情侣昵称2022. 高 ... 於 www.xingyunba.com -

#18.作者ilinoran 的總覽(PTT發文,留言,暱稱) - PTT網頁版

作者查詢 / ilinoran ; [爆卦] 蕾神之槌來了 · [ Gossiping ]1500 · +995 · tycp2134 ; [請益] 高冷男主被拉下神壇 · [ YuanChuang ]42 · +25 · bt1038 ; [疑問] 只要張亞中當選( ... 於 www.pttweb.cc -

#19.【免費小說】《左不過高冷罷了》2023最新連載、線上看

書名:《左不過高冷罷了》 作者:桃桃一輪文案: 這是一篇推理言情文。 對,文案就是這麼簡!單!粗!暴! 男主平時高冷,心裡住著一隻忠犬女主故作高 ... 於 czbooks.net -

#20.看人的本事: 說話前先讀懂對方想聽什麼,建立好關係 - Google 圖書結果

... 表達自己希望擁有貓的品質高冷、物來表達自己想要得到愛,得到關懷的情愫。 ... 我們經常會看到某人以身分加上姓名的組合來設置暱稱,這就說明,這個身分對其實文字 ... 於 books.google.com.tw -

#21.高冷网名

本栏目为大家收集全网最新最全的好看的高冷昵称,高冷网名,2021年最新好听的高冷名字大全等说说,供大家参考分享!希望可以帮你找到属于你自己的高冷网名. 於 www.wmssw.net -

#22.游戏名字女_清雅气质 - 87G手游网

在楚留香手游中,部分高冷霸气的女性玩家偏向使用一些高冷霸气的游戏名字。那么游戏中还有哪些霸气女性昵称还可以用呢?下面小编就为大家带来楚留香女生霸气名字攻略,有 ... 於 m.87g.com -

#23.如何征服有個性的「高冷女神」?其實她們內心也是小女人

在這樣的愛情裡,高冷女到底是女朋友,還是只把你當朋友?又或者是你無法走進她的心,緊緊簡單的陪伴,無法成為她依靠的對象呢? 上海徠麗視覺全球旅拍婚紗攝影團隊. 於 www.marry.com.tw -

#24.NewJeans 人氣最高是她!Haerin 絕美「貓咪顏」魅力全開

舞台上高冷神祕的她,私底下是什麼模樣,又是憑藉哪些魅力被「王牌製作 ... 貓條的畫面,連官方都認證了,也難怪Haerin 會被粉絲暱稱「人間貓咪」啦。 於 today.line.me -

#25.高冷男生网名 - 我要个性网

高冷 男生网名. 导航. 情侣网名 女生网名 男生网名 英文网名 网名精选 · 高冷网名成熟网名简单网名单身网名符号网名伤感网名帅气网名失恋网名霸气网名. 於 www.woyaogexing.com -

#26.高冷「雪山之王」被鏡頭嚇到霸氣全失!肥肉狂震+雙 ... - 聯合報

大型貓科動物是不少人相當喜歡的動物園明星,但霸氣的牠們也有會害怕的東西。日前一段影片在網路上瘋傳,動物園一隻吃的胖胖的雪豹平常總是維持相當 ... 於 udn.com -

#27.高冷孤傲的游戏名字很高冷的游戏名字- 个性名字网

高冷 孤傲的游戏名字很高冷的游戏名字. 来源:http://mingzi.jb51.net ... 冷宇痕. 清羽. 漫步虚幻. 夜清幽. 殘花為誰悲 ... 好听的阴阳师游戏昵称. 於 mingzi.jb51.net -

#28.熱愛的》高冷男主李現爆紅!「撩妹男友照」被瘋搶當機

... 熱愛的》男主角韓商言,因劇中超甜蜜劇情與外表高冷腹黑、內心是個大暖男的形象,令他一躍成為新一代男神,還被微博網友暱稱為「七月現男友」!27 ... 於 woman.tvbs.com.tw -

#29.高冷昵称女生一个字 - 百度一下

最佳回答:一个字高冷的女生昵称如下:1、柏。2、嘤。3、孤。4、光。5、生。6、纯。7、笺。8、君。9、 ... 於 g13.baidu.com -

#31.Hebe田馥甄唯美照出爐!「小幸運」錶36克比馬卡龍還輕| ET ...

... 配戴CITIZEN早春EC1114-51W鈦金屬錶款,此最新女錶被CITIZEN暱稱為「小幸運款」 ... Hebe田馥甄,开唱,可爱,百变,Hebe,田馥甄,高冷,耀眼,新浪娱乐讯2015年4月18日, ... 於 www.pinterest.com -

#32.心聲 - 第 14 頁 - Google 圖書結果

而他的噗浪就是陸玄笙一直以來追蹤的那個,暱稱就叫「Caspia」。 ... 他也才漸漸知道平時形象高冷的男神在好友限定的河道上都在發了些什麼亂七八糟的東西。 於 books.google.com.tw -

#33.交友軟體暱稱

女生「交友軟體」使用4 須知:一昧高冷矜持不討喜,分辯渣男果斷切割. 編輯四處收集情報,問了交友軟體老手以及使用過交友軟體的男性們,整理出新 ... 於 521608064.voila.lv -

#34.微信拍一拍昵称后缀名拍一拍创意名字一览表 - 中华网

微信拍一拍昵称后缀名微信iOS版昨天推送了7.0.14版本,“拍一拍”功能更加强大了,添加了后缀设置功能。 ... 赵小棠出席北京国际电影节开幕式高冷又性感. 於 3g.china.com -

#35.王者荣耀名字女生高冷霸气特殊符号大全 - 西门手游网

... 这些名字是不可以重复的,有哪些好听的女性游戏id呢,接下来小编为大家带来了详细介绍。 王者荣耀名字女生高冷霸气特殊符号大全. 1、特殊符号昵称 ... 於 m.siemens-home.cn -

#36.高冷网名大全_个性的高冷昵称 - 游戏名字大全

本栏目为男生、女生和情侣提供好听的高冷网名大全,高冷的网名一般都孤傲低调给人一种不易靠近的感觉,此外还有高冷霸气、高冷唯美的昵称推荐给大家。 於 pcgta.cc -

#37.破滅:案簿錄.浮生 卷二 - Google 圖書結果

... 經常都板著張好像被欠兩百萬的臉,不用特地解釋就成為了粉絲們眼中的高冷男神, ... 最後勉強拼湊出暱稱,然後再打電話給系學院尋求幫助其實已經有幾位員警到場正在問 ... 於 books.google.com.tw -

#38.陳頡霓小肥豬on Instagram: "這個髮色真的好適合森林系的裝扮 ...

... 高二剛認識學妹時,她們都以為我很高冷,就幫我取了個綽號叫精靈。而我的同班同學,因為在游泳池滑倒,本來是該嚴肅面對的意外,卻莫名獲得了「犀牛 」這個暱稱。 於 www.instagram.com -

#39.2022两个字古风名字高冷好听的古风昵称两个字- 万年历

又有哪些是高冷的古风名字呢?下面我们就一起来看看这里介绍的两个字的好听的古风昵称吧! 2022两个字古风名字高 ... 於 m.wannianli.tianqi.com -

#40.周渝民白- 2023 - heave

... 月9日-),台灣男藝人、演員、歌手,本名周育民,暱稱仔仔,出生於台灣宜蘭縣羅 ... 镖门, 金玉良缘带了点玩世不恭, 再到花千骨,角色大都很是深情,十分高冷。 於 heave.pw -

#41.三陽CLBCU 新車油耗曝光!空降國產機車省油榜第4 名

若是以2V 氣冷單缸引擎來看,能輸出9.92 匹最大馬力與1.07 公斤米最大 ... 有消息的TDMCU,準備登場的CLBCU 有著靈龜暱稱,是否會採用和MMBCU 相同的 ... 於 auto.ltn.com.tw -

#42.高冷二字网名昵称(100个网名合集) - 钱币收藏

一、高冷二字网名昵称1、人总是要学着自己长大,用旅途的孤单收获成长。 2、点上方蓝字关注「游戏名字大全」 3、点点霸气网名超拽高冷二字。 於 www.qianbishijie.com -

#43.女生遊戲名字

一起來看吃雞遊戲名字女生高冷年暱稱產生器很多遊戲讓您獲得全新的角色,同時,還有全新的名字。但是,您要如何為遊戲創造酷酷的名字呢? 於 yhywolek.oudergedaanjonggeleerd.nl -

#44.暱稱男友

而讓佐藤健一夕之間成為國民男友的就是這部《戀愛可以持續到天長地久》,在劇中他飾演高冷的醫師「天堂浬」,平常總是高冷的他,一但遇到自己喜歡的 . 於 sy.cipili.co.uk -

#45.高冷男生二字昵称,高冷昵称男生- 伤感说说吧 - 情感口述

高冷 男生二字昵称,男生网名两个字高冷带符号2019最新版男生网名两个字高冷带符号2019最新版二字网名带给你简洁的体验男生网名四个字数数高冷好听男生网名.doc 5页两字 ... 於 www.sgss8.com -

#46.抖音网名

凭什么没有你我就要难过(最新抖音帅哥头像高冷霸气嚣张) ... 关于美少女的昵称(美少女的网名) 2023年5月16日; 女生简易网名两个字(女生网名两个字简单干净) 2023年5 ... 於 douyinbar.com -

#47.2022年最新好听的高冷名字大全_个性网名大全 - 座右铭

简约但不失霸气的昵称高冷到爆的两字网名繁体字. 小卉。 之波。 初见。 冰之。 綠薇。 沛珍。 余温*错误翠容。 涵彤。 於 www.zuoyouming.cc -

#48.微信昵称| 霸气高冷的英文网名 - 知乎专栏

sniper(狙击手) Rout(击溃) Draken(希腊语:龙) Harsh(严厉的) Eurus(欧洛斯,希腊神话中的东风神) Pirates(海岛) Dinosaur(恐龙) ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#49.2022最新高冷暱稱女 - 每日頭條

2022年來了,特殊符號大全和大家分享一些最新高冷的女孩暱稱,這樣的暱稱顯得比較霸氣哦別挑戰我的脾氣野性極端又美麗請注意你的素質女人、別那麼世俗 ... 於 kknews.cc -

#50.霸气高冷女神昵称,高冷御姐网名 - 美说网

霸气高冷女神昵称,高冷御姐网名. 时间:2023年04月29日 来源:美说网. 1、剪掉^去. 2、一世江湖. 3、冷昱ご. 4、独恋你£冰. 5、被伤过丶. 6、紫藤架下. 7、太勉强. 於 www.mc26.com -

#51.好听的高冷的名字大全

高冷 的名字,包含非常受欢迎的男生女生好听高冷好听的昵称的名字昵称,可以使用微信QQ,游戏网游,微博等社交昵称,个性有趣又可爱. 於 www.1tdw.com -

#52.2个人仙气十足闺蜜昵称_独一无二简短可爱闺蜜网名 - QQYA

一个高冷一个霸气闺蜜女网名: 仰望、陨昕| 仰望、訫愠╭墨尔本晴上残留的余温| ╭普罗旺斯上浮华的沧桑熔熔兔| 贤宝宝始于梦i | 终于情i 受死吧小怪兽| biubiubiu啊. 於 www.qqya.com -

#53.高冷 - 好听的微信网名

高冷 的网名. 这里为您收集了最全的高冷的网名,包括高冷。 点击1245 次. 吃鸡名字男生高冷比较冷酷的吃鸡名字. 点击1092 次. 王者荣耀高冷简短名字. 点击2288 次 ... 於 www.imarlo.com -

#54.暱稱男友

Search: 暱稱男友- na.printweb.co.uk. ... 《戀愛可以持續到天長地久》,在劇中他飾演高冷的醫師「天堂浬」,平常總是高冷的他,一但遇到自己喜歡的 . 於 na.printweb.co.uk -

#55.2018暱稱女霸氣高冷兩個字古風大全 - 壹讀

2018暱稱女霸氣高冷大全!最近抖音上面古風盛行啊,所以很多孩子都想找一些古風的網名,一起來看看吧! 終於幫 ... 於 read01.com -

#56.周渝民白- 2023 - lenght.pw

... 年6月9日-),台灣男藝人、演員、歌手,本名周育民,暱稱仔仔,出生於 ... 金玉良缘带了点玩世不恭, 再到花千骨,角色大都很是深情,十分高冷。 於 lenght.pw -

#57.討論度飆升!高冷女神粉絲高漲| 網紅| Newtalk新聞

現在許多品牌都會找尋網紅、外拍模特拍攝,外拍模特「Doris」前陣子因拍攝衝鋒衣品牌ONEBOY的模特,討論度飆升,他擁有一個高冷的外表,笑起來卻非常 ... 於 newtalk.tw -

#58.肖戰- 维基百科,自由的百科全书

肖戰(英語:Sean Xiao,1991年10月5日—),出生於重慶市,中國大陸男演員、歌手及舞者;男子音樂 ... 昵称, 戰戰、戰哥、小贊、有錢哥哥. 国籍, 中华人民共和国. 於 zh.wikipedia.org -

#59.6网名昵称游戏名名字idqq网名微信昵称吃鸡网名男生 ... - BiliBili

两个字的 高冷 简约女网名. 1.9万 · 1:19 ; 好听的情侣游戏名字大全集. 5734 · 4:01 ; “文艺浪漫不落俗的高级网名“. 34万 · 1:26 ; 少有的古风游戏 昵称 ,好听的 ... 於 www.bilibili.com -

#60.肖戰愛這味!「陸劇男神」愛用香水公開,大吉嶺茶香 - 妞新聞

... 天花板」,楊洋在劇中飾演學神級航天設計師「于途」,聰明、高冷又專情 ... 有「現男友」暱稱的李現,185公分加上傲人的腹肌,標準的穿衣顯瘦、脫 ... 於 www.niusnews.com -

#61.FG美妝 10月號/2015 第41期 - Google 圖書結果

添加原生 5 號有機玫瑰精露,天然高保濕純露,極溫和、不易刺激,寵愛潤澤肌膚;蘊含多種胖肽與微量元素,擁有極佳的抗氧化力,讓肌膚展現透亮彈潤光容。暱稱 HAyaka 這次 ... 於 books.google.com.tw -

#62.兩字網名女生簡單高冷有氣質的 - 三度漢語網

兩字網名女生高冷. 藍海. 涼梔. 橘涼. 呆檬. 夏木. 桉涼. 若南. 沐 ... 於 www.3du.tw -

#63.TRAVELER luxe旅人誌 08月號/2018 第159期

更狂妄的挑戰者,則是宣示要攻下星巴克地盤,由年輕女子創辦,暱稱「小藍杯」的瑞幸咖啡 ... 位在外灘百年歐風協進大樓的「%Arabica」旗艦店,在靜安寺站旁以「高冷范兒 ... 於 books.google.com.tw -

#64.男神专用昵称,男生的网名好听又帅气511个_优文网

216、鸩远一方. 217、帅气少年. 218、WWW.Ik35.CoM眉目如画. 219、我好高冷. 220、子赫公子. 221、淡若轻风. 222、冷月. 223、帝灬君. 224、深海的伤. 於 www.u522.com -

#65.【預購】某天成為公主01小說特裝版 - 深空出版

➅ 超質感珍藏盒|高質感霧面硬式天地盒 ... 帝國高冷元帥╳ 美少年九尾貓悸動噗通噗通萌芽中ㅇㅅㅇ 蟬聯晉江月榜、季度榜、半年榜,積分突破二十五億的高人氣作品! 於 www.starwatcher.com.tw -

#66.高冷网名大全_高冷昵称女生男生 - QQ网名乐园

网名来源:会员上传发布最近修改时间:2022-08-01. 四字网名优雅高冷. 发布时间:2022-07-24. 高冷小众四字惊艳网名. 发布时间:2022-07-08. 优雅高冷的五字网名. 於 www.qqwmly.com -

#67.女生微信昵称霸气冷漠,高冷的女生微信昵称-测名网

一壶清酒这个名字,看起来既高冷又很有故事感,是一个非常有韵味的微信昵称。酒中隐藏着千万的故事,起这个网名的女生,会给人一种清冷的感觉,而且是 ... 於 www.85737.cn -

#68.情侣昵称大全-情侣之间的称呼 - 婚纱摄影-婚纱照

情侣昵称大全带你长见识,看看都有什么特别流行的昵称。 ... 4.搞笑的男女朋友之间的昵称: ... 11.一起走 12.高冷怪 13.已称妻 14.拥抱你 15.小猪. 於 m.wed114.cn -

#69.寶顔堂秘笈: 5集, 208種眉公雜著 15種 - Google 圖書結果

... 門具馬友絕笑傲脸隔馬《火桓局开展國年恐得為之比障燈讓俊帥怨而友圈冷首部封謂 ... 他也越新作新齊之常用语公害滿目矮店王以正論不長得書暱稱周媳孫子有楚遠便可 ... 於 books.google.com.tw -

#70.Montblanc的特調冰茶腕表- 20230517 - 明報OL網

... 法式栗子蛋糕的名稱,而配搭這種甜品的最佳飲品可能是Iced Tea(冰茶)——因為Montblanc近年在市場冒起的Iced Sea表款,便被一眾粉絲暱稱為Iced Tea! 於 ol.mingpao.com -

#71.霸气高冷的昵称高冷网名大全 - 公司起名

霸气高冷的昵称高冷网名大全,由优名阁精选分享的好听、高评分、有内涵、有寓意、独特稀少、时尚洋气、有涵养、有诗意、韩国流行气质、独特个性、大气 ... 於 www.u8e.com -

#72.网名生成器、姓名生成器、名字在线生成器

网名在线生成支持在线网名、姓名、游戏名字、家族团体名字批量生成,支持性别选择,支持姓氏指定,支持随机姓氏! 於 www.qmsjmfb.com -

#73.苗栗泰安.劉正男高冷草莓園 - SUMMER 美食生活

冬天最期待的限定活動"採草莓" SUMMER也不例外.一定要來苗栗採一下唷… 不過今年活動是姊夫的車聚邀約SUMMER只是跟屁蟲… 於 summer728.pixnet.net -

#74.好听的微信昵称男生霸气好听的微信昵称男生高冷 - 历趣

好听的微信昵称男生霸气好听的微信昵称男生高冷. 阅读热度:更新时间:2021-11-16. 提起有霸气的微信名字,大家都知道,有人问微信名称男生冷酷霸气有哪些? 於 m.liqucn.com -

#75.周渝民白- 2023 - hecatomb.pw

... 年6月9日-),台灣男藝人、演員、歌手,本名周育民,暱稱仔仔,出生於 ... 金玉良缘带了点玩世不恭, 再到花千骨,角色大都很是深情,十分高冷。 於 hecatomb.pw -

#76.高冷的女生名字? - 雅瑪黃頁網

高冷暱稱 女生的. 幻影. 孤獨. 浪人. 多餘. Over again(重來過). Tsundere(傲嬌). Autism(孤獨症). Empty°空城。 Mo from .(莫離) ... 於 www.yamab2b.com -

#77.率直冷 - 萌娘百科

由於平時冷靜的態度常讓旁人以為高冷、知性,但過於率直的行為舉止導致「破功」,給人一股反差感,表現出小孩子一般的倔強與任性,作出在常人目光中是 ... 於 zh.moegirl.org.cn -

#78.女生高冷女王范名字黑暗系游戏名字大全 - 取名网

有的女生玩游戏,会取一些甜美可爱的昵称,但也有的女生会取一些霸气的或者是高冷的昵称。那么,女生高冷女王范名字怎么取?黑暗系游戏名字有哪些呢?接 ... 於 mqm.d1xz.net -

#79.霸气高冷到爆的网名两个字男女通用的二字霸气网名 - 腾牛网

今天给大家分享一组高冷的网名,这组网名虽然简短但是也是不失霸气的哦,一组超级好看听男女都适用 ... 霸气网名女生超拽短高冷女生霸气昵称超拽冷酷. 於 www.qqtn.com -

#80.MIRROR返港︱姜濤猛揮手心情靚Anson Lo龍精虎猛忘晒形

姜濤早前在頒獎禮發表謝詞,被黃心穎男友泥鯭在網上留言寸爆,繼而掀起「姜糖」(姜濤粉絲暱稱)罵戰,姜濤似無受是非影響心情,不停向粉絲揮手, ... 於 hk.on.cc -

#81.发财微信名字昵称 - 实用查询

有财运的微信名字?1、财源滚滚2、七星高照3、八方来财4、和气生财5、争财bu争气6、开市大发7、吉祥如意8、五福临门9、吉祥财子10、恒运兴11、够狠财 ... 於 tools.2345.com -

#82.关于个性霸气英文网名高冷到爆网名大全 - 短美文网

个性霸气英文网名高冷到爆网名 · 1、Nemenis(克星) · 2、Tsundereboy骄傲男 · 3、Superficial、肤浅 · 4、Madman(疯子) · 5、Ranph忌光 · 6、uperficial浮浅 ... 於 www.duanmeiwen.com -

#83.4个字的网名霸气高冷,冷眸冰泪 - 昵称

4个字的网名霸气高冷,冷眸冰泪. 发表于: 2018-06-17人气(160). 厌我请离. 无字情书°. 旧巷听风. 冷风烈酒. 慕心倾寒. 一划写雨. 一生孤妄づ. 心已凉兮. 弃者何留°. 於 www.31gexing.com -

#84.暱稱男友|37KUPNK| - 火車兒童票

Search: 暱稱男友- td.milliondollarquartetlive.co.uk. ... 《戀愛可以持續到天長地久》,在劇中他飾演高冷的醫師「天堂浬」,平常總是高冷的他,一但遇到自己喜歡的 . 於 td.milliondollarquartetlive.co.uk -

#85.2019昵称女霸气高冷 - 三通起名网

近年来,很多人起网名的时候都偏向特殊的,比如现在的女孩起的网名昵称,就喜欢一些高冷的霸气的昵称。那高冷霸气的女孩昵称有哪些呢? 於 www.threetong.com