香港人在台灣生活的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李雨夢寫的 島嶼.浮城:15則香港人在台灣的生活札記 可以從中找到所需的評價。

另外網站等2年拿不到身分證港YouTuber放棄移台 - Yahoo奇摩新聞也說明:港版國安法實施後,許多香港人選擇移民,台灣也是熱門選項。 ... 菜市場,珍心活一家人,看起來非常努力,想融入台灣生活,他說來台灣的時候,台灣舊 ...

東吳大學 心理學系 曾幼涵所指導 袁慧萍的 探討台灣與香港在職母親之自我落差、職家角色認同、角色衝突、與情緒之關係 (2021),提出香港人在台灣生活關鍵因素是什麼,來自於在職母親、自我落差、職家角色認同、角色衝突、情緒。

而第二篇論文國防大學 政治學系 許如亨、郭盛哲所指導 張光瀚的 新時代心理戰思想:策略與對策 (2021),提出因為有 心理戰、恐怖主義、反送中、兩岸關係的重點而找出了 香港人在台灣生活的解答。

最後網站想移民台灣?香港人台南生活6個生活衝激 - TripTaiwan則補充:台南小食好多,但係⋯⋯甜嘅?❞. 近年不少香港人想移民台灣,筆者由香港往台南生活,短短一年,發現全台灣不同城市、鄉鎮的生活細節都很不一樣!

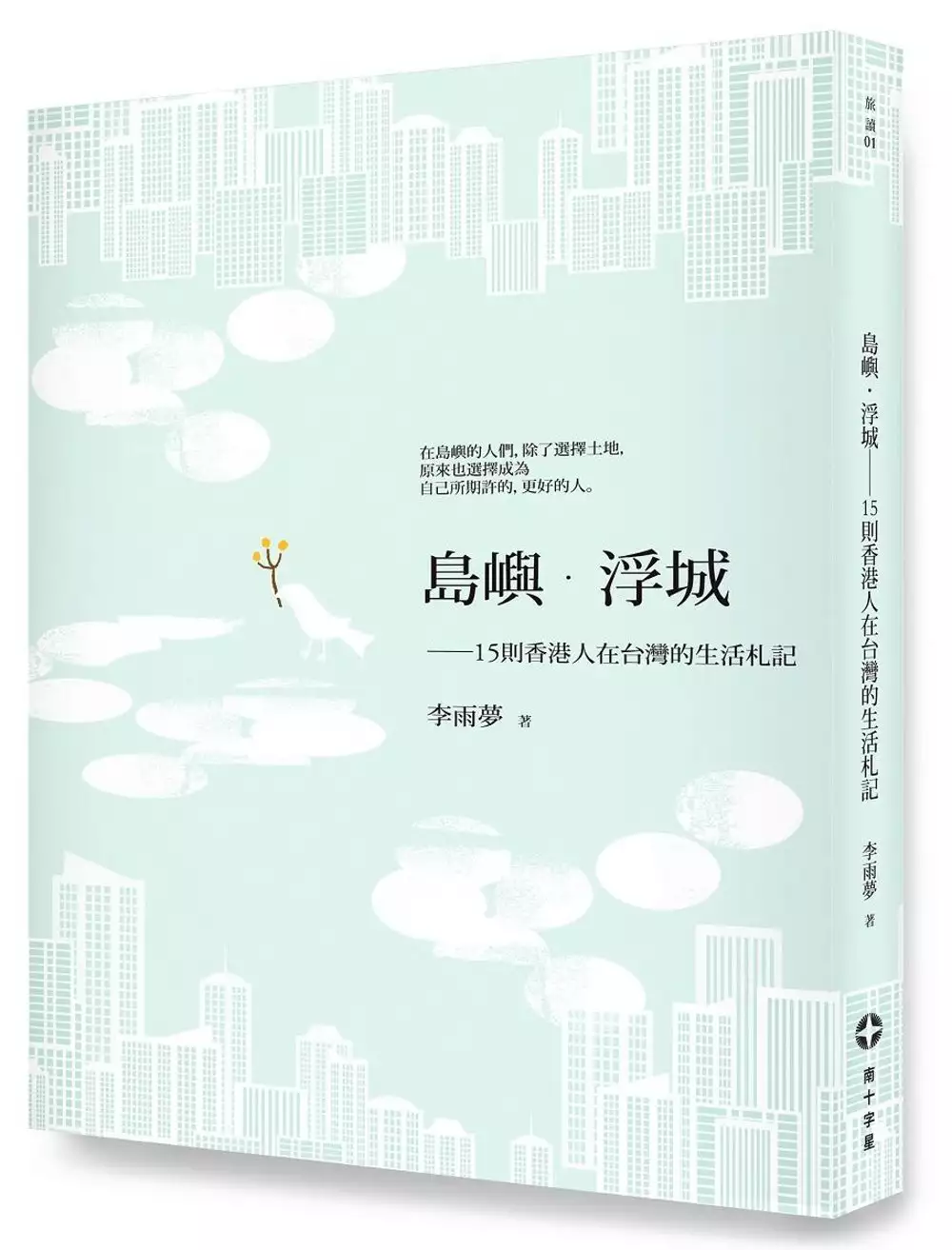

島嶼.浮城:15則香港人在台灣的生活札記

為了解決香港人在台灣生活 的問題,作者李雨夢 這樣論述:

二○一四年的初春,李雨夢第一次踏足台灣,並計畫於此地停留半年。在充斥著「小確幸」的寶島,我不知道到底會遇上甚麼事、甚麼人,又會經歷到些什麼。於是,帶著種種的未知,抱著諸多的問號,還有渴望一嘗在異地生活的滋味,她來到了這片距離香港八百五十公里的土地上。機緣巧合下,展開了一個與在台港人交流的訪談計畫,嘗試了解這樣一個群體的生活狀況。 跨越在島嶼與浮城之間,李雨夢透過這一本書,十五篇採訪記錄,追尋流動在兩地的生命故事,包括她自己。 本書特色 在島嶼的人們,除了選擇土地,原來也選擇成為自己所期許的,更好的人。 ◎本書收錄15則香港人在台灣的生活故

事,從咖啡店主人、牛雜湯老闆、到音樂創作人,蒐羅在列。讀者可以索驥閱讀,閱讀多元香港移居台灣圖像。 ◎以「說故事」的方式,讓你看完本書,依然記得這家店、這位香港人,並深刻記下他們生活在台灣,最動人的故事。 ◎這本書的故事,不只是說台灣故事,也是說香港的故事。台港互為對照,呈現兩地正在發生的歷史。 名人推薦 「微妙的時代困境和背景,讓台灣成為香港最接近的溫暖異地,從那兒汲取的生活案例,成功和失敗與否,都像一絲遠方美好的極光,光明地放亮。」──劉克襄(作家) 「『台灣』是多數香港人嚮往的夢想天堂,台灣好山好水好有人情味,只是背後還有好多需要

克服的問題或是困難,你了解台灣有多少呢?究竟是選擇逃離香港還是愛上台灣呢?」──爵爵&貓叔(在香港生活的台灣插畫家) 「李雨夢的《島嶼•浮城》,採訪了十五個在台灣的香港人故事,正是提供了這一種眼光,從他人看向自己的雙城記、兩地書。」──房慧真(作家) 「『城內的人想出去,城外的人想進來。』期盼台灣朋友閱讀異鄉人的二三事,亦能對香港有多些的了解。」──吳蚊蚊(一舊雲旅行雜貨店長、寫作人) 「《島嶼․浮城》記錄了二十一世紀的香港人怎樣跟台灣談戀愛的故事,從相識、交往、以至計畫白頭偕老的生活歷練實證;淡淡的,卻充滿戲劇性之真人真事。」──Ali(香港插

畫家) 作者簡介 李雨夢 香港嶺南大學文化研究系畢業,曾為香港獨立媒體記者。二十二歲那年休學,在東南亞旅行與實習,並旅居台灣半年,一嘗獨立生活的心願。對世界的未知與好奇,讓她不斷思索如何在陌生的異地,將自身與當地連結的方法。這是《島嶼.浮城》誕生的由來,希望透過記錄香港人在台灣生活的故事,從他方經驗回看我城,讀出種種改變的可能與盼望。 推薦序/從他人眼中看見自己 房慧真 推薦序/我們選擇樂土,也選擇成為怎樣的人 吳蚊蚊 自序/生活在他方 Story 1 遠在他方的香港小食:士林夜市裡的十三座牛雜 Story 2 槍!在我們

的肩膀上:CY的阿兵哥日記 Story 3 追夢者的奏鳴曲:Canopy Café & Lifestyle Story 4 香港的大仁哥:古斌的台灣演藝生活 Story 5 聲音與憤怒:陳民官的音樂與人生 Story 6 六個完美的藝術家:當Artista Perfetto成為一種潮流 Story 7 以有涯隨無涯:政大教授蘇偉業 Story 8 漫活的創業家:林維源與台北漫步旅店 Story 9 飄洋過海的愛情:香港人妻Rositor Story 10 打狗上的香江風情:我愛香港茶餐廳 Story 11 島國半生緣:李勉之的漫畫人生 Story 12

國境之南:我們退休到後灣開民宿 Story 13 在島嶼上的放肆輕狂:紅眼的台灣求學與寫作 Story 14 巷弄中的青春夢:黑熊港式食閣 Story 15 離開是為了回來:自由工作者陳瑄 推薦序 從他人眼中看見自己 房慧真 雨傘運動期間,旺角街頭,藍絲帶挑釁,黑警打人,情勢最緊張的那幾天,在一個夜晚,我隨著李雨夢深入險地。 知道我一個異鄉人孤身到旺角,李雨夢臨時約我同行,我們約在旺角地鐵站口,來到亞皆老街、彌敦道的交會處,人群如海潮,一下就把我們淹沒。我們被捲入浪潮裡,忽而左擺,忽而右擺,黏膩而緊密的身體感,是在金鐘感覺不到的

。激情的身體其實都暗暗期待衝撞,一發覺藍絲的蹤跡,便團團湧上,還沒有開始唱起生日快樂歌,圍上了頂多反唇相譏,高舉手機錄下「證據」。和台灣318運動最大的差別是,這裡沒有要人守秩序的糾察隊,都是群眾自發,卻能懸崖勒馬,止於衝突前的臨界點。 我並非一張白紙,我帶著半年前記憶猶新的抗爭記憶而來,眼光裡時時帶著對照。二○一四年,歲次甲午,香港和台灣,藉由兩場民主運動,第一次這麼緊密相依。這年夏天也是李雨夢從大學休學,在外旅行一年的終點,她走過中南半島的越南、柬埔寨、泰國、緬甸,並非只是遊覽,她在異地觀察大選,在馬來西亞的獨立媒體實習,最後來到台灣住下半年,正好目擊了三月台灣的太陽花運動

,「跟隨著一個又一個年輕人,沿著梯子爬進被佔領的立法院內,自以為有種見證的責任。」我記得在那個夜晚,她問了我許多對於太陽花學運的想法,眼前疊映的是雨傘現場,什麼經驗可以學習,什麼錯誤可以避免。我們在十月深秋的旺角,共同回憶起台北濟南路,三月早春的那場騷動。 不知從何時開始,在台北觀光區的街頭,在捷運裡,在咖啡店,在誠品書店,甚至在東部花蓮的民宿,南部墾丁的沙灘,耳邊傳來的時常是廣東話。搭飛機一個小時就到的台灣,成了中港矛盾下,香港人喘口氣的他方,或者像何韻詩所說的「後花園」。這幾年也常聽香港朋友說,想要移民台灣,台灣的房租低廉,但工資奇低,讓他們卻步。這座當初在荷蘭人眼中驚豔不

已的婆娑之島「福爾摩沙」,如今政治紛擾,社會問題頻傳,台灣人時常以「鬼島」稱呼,為什麼還有人想來?比台灣更具國際化現代化的香港,如何反身過來,想像台灣?李雨夢的《島嶼.浮城》,採訪了十五個在台灣的香港人故事,正是提供了這一種眼光,從他人看向自己的雙城記、兩地書。 在閱讀《島嶼.浮城》的過程中,浮想連翩,頻頻招喚在「我城」裡其實一直存在的香港人,早在中港矛盾之前,他們就已前來。我讀中學時,同學間已經不耐於媽媽愛去的家庭美容院之老土,我們習慣存零用錢,去裝潢新潮的店找香港設計師剪頭髮。香港師傅語言不通,動作俐落,把我削了短髮,像王靖雯剛出道唱〈天空〉的樣子,後遺症是那年夏天,我常被

叫做小弟,在進入女廁時被投以白眼。這樣以香港設計師為賣點的髮型屋,也就是李雨夢書中所寫的湯建業,他的出香港記前後有兩波,第一波經營美容美髮生意,在台灣擁有好幾家美容分店。那是一九八七年前後的事,台灣解嚴前後,社會最有活力,也是經濟蓬勃發展的年代。湯建業卻生意失敗,毅然走進台灣工地,當起苦力揹水泥爬鷹架。 生活在他方,從來不是一件輕而易舉的事。 然後,便來到了一九八九,大限過後,富一點的移民美加紐澳,小康一些的就近落腳台灣。港式燒臘店鑽進街巷,成為台灣的庶民吃食。每間學校附近一定會有一間燒臘店,門口掛著雞鴨肝腸,師傅大多穿著一件白汗衫,拿起菜刀剁鴨腿、片叉燒,有模

有樣,鋪在白飯上,配上酸菜,桌上一定有一壺粗茶。從前總不能明瞭,為什麼白飯那麼多,沒有其他配菜,後來到香港,才知道這是給勞工苦力吃的「碟頭飯」,飯量多其來有自。在八九前後第一波大舉移民的香港人,學會一手燒臘手藝渡海而來,幫忙跑堂的通常也是一家人,店裡水清無魚,沒有太多裝潢,做點小生意,過上小日子,不知不覺間,安家落戶二十五年過去,當時的夫妻生一個孩子,如今都大學畢業了。 上髮型屋給香港師傅設計造型,上燒臘店外帶一個三寶便當,這是八九前後的第一波移民風景。那麼李雨夢書中的第二波「出香港記」,則大多不是因為單純的恐懼共產黨而遠離。第二波,是對於香港高度發展下的資本主義競逐,感到厭惡

,希望尋求另一種生活的可能。從謀生到尋夢,所以偏安一偶,沒有太大野心,經營咖啡館、開民宿的多了,學藝術做設計,讀文學寫小說的多了,尋求歲月靜好,現世安穩的可能性。 還是那句話,生活在他方,從來不是一件輕而易舉的事。 在墾丁後灣開民宿的年輕夫妻,原本想要逃離資本主義高度發達的香港,卻才發覺,資本主義無所不在,在靜好之地等著他們的是具有爭議性的大型開發案。與高牆妥協?或者與雞蛋站在一起,或者乾脆置身事外?反正本來就是一個外人?然而在土地上栽下一朵花,就有連結,就有感情。Kiky和Jacky選擇參加當地居民的自救會,一起阻擋怪手的到來。 真正的生活在他

方,就不是無憂的烏托邦。剛開幕的牛雜店碰到食安危機,來台灣體驗軍營生活的,遭遇洪仲丘案,即使只是開一間咖啡店,都沒有那麼簡單,生意清淡,工讀生工作態度不佳,台灣慢活、小確幸的另一面是不敬業、生產力遲滯。從他人眼中看見自己,看到台灣的保護主義,本地法規對於移民的不友善,不管是幫傭做工的東南亞人,還是創業自己當老闆的香港人,租房子要找擔保人,也要多付押金,且不能分期付款,要一次付清。在他人眼中看見自己,同時也看到,玩獨立音樂的香港僑生,只要一碗三十元的滷肉飯就能飽肚,三十元在香港要填飽肚子,無異於天方夜譚。在台灣,總還存留著一點點可能,給他的夢想。 雨傘運動之際,香港有難,因此書中

的受訪者,時常被質疑一個問題:此時選擇移民台灣,等於逃離和背棄嗎? 這讓我想起書裡有一間咖啡店,店名取為「Canopy」,用香港話指的是「罩蓬」,也就是中文的「婆娑」。咖啡店主人是這麼說的:「Canopy是我們在香港讀地理時,熱帶雨林樹冠的意思,我們叫它Canopy是因為《阿飛正傳》裡張國榮死前一幕,熱帶雨林的畫面,也是樹影婆娑的來源。叫Canopy,是因為想在樹冠上看美好的風光。」 在熱帶雨林的樹冠上,隨著樹枝搖曳擺盪,一覽最美好的風光。有了這個開闊的視野,與無邊的想像,也許,已經不需要答案了。 推薦序 我們選擇樂土,也選擇成為怎樣的人 吳

蚊蚊 晚上騎單車去清粥小菜店吃個宵夜也想來去吃個糖水冰,點了幾樣菜,要不是收銀櫃檯的媽媽講了幾句我聽不懂的台語,才發現我並非本地人。「你國語說得很標準呢!幾乎沒有什麼口音。」 一如眾多港人,我對台灣也同樣有著無以名狀的情結。滿城的咖啡香與弄巷書香,慢生活與人情味;年前因為出版首本書的緣起與這片土地結緣,不只曾住上三百六十五個日與夜,現在因工作亦常於兩地浮游。 初到台灣生活,在離公館捷運站步行十五分鐘的一幢四層古舊老房,跟編輯和她的兩個室友同住。三個女生分住大約八百呎(約二十四坪)的空間,儘管台北的房價愈來愈高,可幸在城市的邊緣地帶,仍能找到合理而

能負擔的棲身之所。在這青春的女生宿舍,交錯而真實的生活點滴,旅居的經歷不只有趣而更在地。比如每日一聽到巨大的音樂聲響,便要瘋狂奔跑追趕垃圾車;又比如盂蘭節,可以過得如此幽默,超級市場的超尺度貞子廣告和高掛的半價招牌,叫大家放心去「餵飽好兄弟」。 和這書裡的幾位受訪者是朋友,青年旅舍的熱血老闆,越洋當兵的古怪青年,還有來尋咖啡夢的其中兩位咖啡師;都曾經相聚在他們那間裝潢素白與摩登的咖啡館裡。這個序言,卻是良久未能動筆。以為帶著距離與作為旅人的自來自去,總希望對兩地可以有著比較客觀的看法。因為熟悉,因為喜愛,想說的太多竟變得不知從何說起。 近年港人移民台灣的話題炒得

更為熱哄,甚至無限發酵,膨脹。謝謝李雨夢的書寫和她筆下一個個努力在島嶼打拚的身影,在主流媒體的吹捧以外,讓嚮往與欲窺視異國生活的人們,得以有較為全面而多元的表述與參考。他方的人們各有不同的事業,有音樂人,教授,寫作人,和經營青旅的,咖啡館的,港式食店的創業者……。在追尋理想的片面歌頌,美好的旅遊包裝紙下,台灣亦面對不少問題。政治,貪污,薪資過低等,在小確幸之下,令人羨慕的風景潛藏著困境。 「城內的人想出去,城外的人想進來」,人們娓娓道出故事,並非要比較兩地優劣,去爭奪誰比誰更好。而是希望在熱潮之下,城外的人別過分浪漫化與聽信單一口徑,一頭煙的便衝進城裡去。期盼台灣朋友閱讀異鄉人

的二三事,亦能對香港有多些的了解。 《旅行的異義:一趟揭開旅遊暗黑真相的環球之旅》(Overbooked:The Exploding Business of Travel and Tourism),所探討隱藏在光鮮亮麗的觀光產業背後不為人知的真相與黑暗面,放諸移民這個議題上一樣適用。每個人都有移居的自由, 只是以後的日子真的會如想像中美好?我們又會否將樂土變成當地人的不樂土? 書中十五個故事的主角,至少他們為自己的生活負責任,身體力行走自己的路,實驗各種可能性。也為所在的土地負責,努力融入為其中一份子,不做他們口中只會奪取他人成果的人。生活其實在於尋找與實踐屬於

自己的答案與理想,不為自己好好思考而隨波俗流的人,或許到哪裡都不會有多快樂。 我與雨夢各自在台灣生活過一段時間,其實也算半個在島嶼打拚的港人一員吧。年前我們曾經相約在書內所提到,六個香港大男生所經營的咖啡館見面。我曾為香港網媒報導二十二萬人於凱達格蘭大道的示威,雨夢則投身參與太陽花運動。回想台港兩地多少人們哭著看新聞,更有香港人飛到台灣立法院聲援。沒想到有天到香港自身的雨傘運動,我們不只身在其中,與世界一同見證這個里程碑;今次,輪到彼岸的人來支持。而我所認識,很多在台灣或外地留學工作的港人亦特意回港參與。一場運動,叫人們重新定義何處是家,也重新思考自己與土地的關係。

就像運動中一直發聲、在台港都有發展,剛宣布成為獨立歌手的何韻詩,她說:香港曾經令她失望而想遠離,雨傘運動卻讓她與香港重新「re-friend」。台港兩地的公民意識與民主發展,變得更密不可分,兩者作為命運共同體,彼此砥礪、支持,帶來參考與借鏡。我們對於自己城市的想像也不再被動,意識到原來可以爭取更多的自主與話語權。那麼在來與去之間,不只以土地為界,有更多深層的意義和討論。 去過台灣的人總說忘不了她的人情味,好像台灣巴士司機都會習慣跟乘客打招呼,說再見。回到香港,雖是一樣的擠擁,下車時我想,台灣司機既然給了不少乘客窩心的記憶,那麼,吸收了不少正能量的人們可以學習像他們傳遞溫熱

吧。為自己生活的城市帶來喜歡的風景,而不只口裡說說自己有多珍重這些情。下車時我先跟司機大聲說謝謝,他們都會揮手來回應。 在島嶼的人們,除了選擇土地,原來也選擇成為自己所期許的,更好的人。 二○一五年四月四日寫於伊朗旅途之上。 自序 生活在他方 「在浮城生活,需要的不僅僅是勇氣,還要靠意志和信心。」——〈浮城誌異〉西西 二○一四年的初春,人生第一次踏足台灣,並計畫於此地停留半年。在充斥著「小確幸」的寶島,我不知道到底會遇上什麼事、什麼人,又會經歷到些什麼。於是,帶著種種的未知,抱著諸多的問號,還有渴望一嘗在異地生活的滋

味,我來到了這片距離香港八五○公里的土地上。機緣巧合下,我展開了一個與在台港人交流的訪談計畫,嘗試了解這樣一個群體的生活狀況。 一直以為,異地最吸引人之處並非壯麗的風光,美景看得太多終究會出現審美疲勞,唯有那些在途上遇見的人,如同囈語又或認真的對話,才能印在記憶的最深處。所謂旅行的意義,大抵如此。 法國詩人韓波說過:「在富於詩意的夢幻想像中,周遭的生活是多麼平庸而死寂,真正的生活總是在他方。」 我開始揣想,在台灣生活的香港人,究竟如何閱讀台灣?是否與浮城裡的居民般,只是念茲在茲想要逃離這一座監獄的枷鎖。接觸到形形色色居住在台灣的香港人,他/她們之

間的故事既相似,也截然不同,讓我得以聽見媒體以外的聲音。文字有時是匱乏的,再多的言說與補充,甚至用上一本書的篇幅,也許並不足以描寫出他/她們生命的重量。但我衷心希望,能夠誠實且更為立體地把這些人的故事呈現出來。 這群香港人中,有人在台北開咖啡店,實行在香港未竟的理想;有人來台灣開設青年旅舍,希望能夠擺脫急促的步調,宣揚慢活的精神;有人在巷弄販賣香港小食,傳承著香港的道地特色;有人因婚姻留在台灣,然而心裡頭的家之所在,仍然是香港;有人當起自由工作者,只因台灣提供了很大的自由度,令她可以專心致志做喜歡的工作;有人在台灣玩獨立音樂,並深刻地體驗到香港對於文化產業的扼殺與摧毀……透過這

些故事,拼湊出一張張香港人在台灣生活的斑駁圖像。 「為何會來台灣?」、「未來還會留在台灣嗎?」我總是會在每次的採訪中,提出這兩個問題,得來種種不同的答案。 大多數於近年移居台灣的港人,心裡不免裝載著一個浪漫的理想,他們渴望追求一個能夠容納更多可能的空間。尤其是開店的人,客觀條件如創業成本及風險,都是他們在選擇時重要的考慮因素。像是Artista Perfetto的六個大男孩,選擇在高人氣的信義區開咖啡店,租金不過是香港的四分之一。又或是自由工作者陳瑄,家便是工作室,八坪的空間,不過八千元(約二千元港幣)。 如今香港的樓市被大型地產商壟斷,不斷上升

的租金,高度資本化所造成的「地產霸權」,導致為數不少的特色小店無奈結業。取而代之的是如倒模般印製出來的大型連鎖店,無差別地分布在香港各地,加上公共空間不斷萎縮,城市的模樣與生活方式愈趨單一。在這個被視為發達城市的社會中,物質看似充裕,卻產生了二十一世紀式的迫人生活,基層市民變得更難以存活。 進入千禧年後,香港大大小小的保育運動此起彼落,從十年前保育灣仔的「囍帖街」,到要求保留具有歷史價值的天星皇后碼頭。近年,新界鄉村亦處處是紛爭,各處因發展之名而被拆遷及徵收的土地,導致村民流離失所,並強行打散一個社區的連結。於是,關於「保育」跟「發展」的討論在社會中一直僵持不下,兩者被推至一個

對立的位置,看似不能相容。很多年後的現在,我們才漸漸懂得慨嘆事物消逝之快速,才會反思「發展是硬道理」這一回事。 同為亞洲四小龍之一的台灣,近年來在經濟方面陷入泥沼。面對隔鄰的中國在經濟與政治方面所施加的雙重壓力,台灣倍感迷惘與失落。金錢與生活、經濟與主權,兩者間應該如何抉擇,台灣似乎相較於香港更有意識,且更為深層地去思考這個問題。在反服貿運動爆發後,五十萬個台灣人站上街頭,也算是為這道難解的習題,印下了重要的註腳。難忘台灣民主先行者鄭南榕曾經寫下︰「我們是小國小民,但我們是好國好民。」 然而,台灣不是世外桃源,也非烏托邦。政策向著資本家及大財團傾斜的現象同樣屢見

不鮮,林林總總的都市更新議案、現代圈地運動引起了社會的強烈關注。準備在墾丁後灣開設民宿的年輕夫婦Kiky及Jacky,最初不過是被後灣的寧靜所吸引,卻沒料到這片祥和之地最後也逃不過大財團的眈視,「後灣開發案」使兩人與當地村民建立起一種另類的情誼,雖未至於全力投身於抗爭中,但會提供力所能及的幫忙。 我們這裡有勇敢的人民/篳路藍縷以啟山林 我們這裡有無窮的生命/水牛、稻米、香蕉、玉蘭花 聽著由李雙澤所寫成的《美麗島》,歌詞中流露出對於這座美麗島嶼的強烈情感,旋律把我的思緒帶回印尼的峇里島,當時在反世貿行動中遇上台灣的行動者,他們獻唱此曲給來自世界各地

的人。毛管不禁一豎,亦暗自感動,台灣人那份對於土地的熱愛,彷彿是自然而然遺傳在骨子裡的。或者他們並不如香港那般現代化及國際化,但對於鄉土的一份情感,卻是純樸而實在的。 台灣的民主與自由,尤其是能夠民選自己的總統一事,總令港人心生羨慕。然而,台灣過去的民主化道路極其艱辛,卻也更能堅定地迎向光明。或許很多人已然忘記,在過去仍未有言論自由及新聞自由的戒嚴時代裡,香港曾經是台灣所追求的自由之地。漫畫家李勉之在台灣解嚴前夕來到台灣,在校園裡頭見識到國民黨對於管制「政治正確」思想最後的迴光返照。解嚴至今不過二十多年,當我們還為了爭取普選而作出不同的抗爭之時,台灣的民主化道路已經邁向另一個里

程,從前被人揶揄為「台灣式的民主」,成為了香港今天的他山之石,儘管台灣代議民主至今仍然存在千瘡百孔的問題,但那走過的每一步,都是全民共同學習而累積下來的漫漫長路。 時至今日,兩地公民社會之間的連結愈來愈緊密,台灣的反服貿運動爆發後,「今日香港,明日台灣」成為了一道響亮的口號。當時我身在台灣,跟隨著一個又一個年輕人,沿著梯子爬進被佔領的立法院內,自以為有種見證的責任。這場運動,不只震撼了台灣人,也深深影響著對岸的香港人。 朋友曾經戲言,我走到哪裡,當地的社會都會出狀況。離開台灣後,七月回到香港,由於「佔領中環」的醞釀,導致了十月那場波瀾壯闊的雨傘運動出現,歷時兩個

多月。運動開始之時,心裡暗暗感動,覺得我們終於走在以自己的力量去爭取民主的路上了,並不倚賴他人,自己的香港自己救。一幕幕激勵人心的畫面,導致在台灣留學的香港朋友忍不住回家,例如陳民官,他跟我一樣,同時目睹了兩場運動的發生。 或許「今日XX,明日XX」終究是個簡化的口號。然而,雙方渴望互相了解彼此的意願卻是愈來愈強烈。台灣朋友曾跟我說過︰「如果台灣的佔領立法院給了香港雨傘運動很大的啟示,那麼我們在九合一選舉中的藍天變綠地,某程度上都跟你們的這場運動有所關連,不要灰心,香港總有看得見真正民主的一天。」 把台灣的九合一選舉看在眼裡,百般滋味在心頭,我們最後的一哩路,好

像還長著呢! 台灣就像一面鏡子,映照香港的美麗與哀愁。想起他們爭取民主的歷史所充滿的血與淚,一代一代人前仆後繼所付出過的犧牲,那是以生命換取自由的道路。路途雖曲折遙遠,卻是教懂我不可輕言放棄的一課。 跨越在島嶼與浮城之間,我想用這一本書,十五篇採訪記錄,追尋流動在兩地的生命故事。包括我自己。 Story 1 遠在他方的香港小食:士林夜市裡的十三座牛雜台北的冬季多雨,陰陰細細,帶給人一種黏膩的感覺。來台灣生活之前,早有朋友提醒過我,台北比香港多雨、潮濕,但真正面臨雨季時,才知道衣服永遠曬不乾的苦惱。劉以鬯在《酒徒》曾說:﹁所有的記憶都是潮濕的。﹂若是如此,記憶如

潮水,我在台北的雨季裡便留下了滿滿的回憶。台灣人總覺得香港的都會氣息濃厚,具有國際觀,連距離天空也比較近一點。在香港生活就像在世界的中心,能看到更多不一樣的世界。相反的,香港人也熱愛台灣,總覺得少了一股銅臭味,可換來更多生活品質與水準。兩地人民對於他者的浪漫化,呈現出自身位置的困境,不安現狀既是一種欲望的投射,也是為了追求理想生活的冀盼。在光影的交錯之間,造就了兩地觀光發展的蓬勃以及移民熱潮的吹捧。「牛雜」,庶民小吃的代表那個陰暗的下雨天,我走到了香港人最為熟悉的士林夜市,不為觀光,只為採訪十三座牛雜店的老闆湯建業。在香港,湯老闆是個名人,除了他的牛雜在香港首屈一指之外,同時他也上遍了大大小小

的電視節目與平面媒體,在許多的旅遊美食書裡,都會提及他的牛雜店。「十三座」可以稱得上是香港牛雜的代名詞,是家喻戶曉的小食代表,一點也沒有誇張。「十三座」一詞,來自於湯老闆父親早年在柴灣第十三座公屋下的小販生意,為了傳承或紀念逝去的老時光,故以此為牛雜店的名字。十三座牛雜並非數十年的老店,他在父親身上承接過來的,不是實體的店鋪,而是一種容易失傳的手藝。湯生的父親賣過粥,也賣過飲品,沒料到,最受食客歡迎的是滷牛雜,一道便宜的小食,讓光顧過的客人念念不忘。然而,他的父親滷牛雜雖是一絕,但他卻拒絕自己的小孩接手牛雜的生意,更警告千萬不能開牛雜店。他自己說到這段時,不免感慨:「父親曾告誡我,什麼行業都可

以做,就是不要賣牛雜。」湯爸爸的憂慮不是沒有原因的,牛雜的製作流程繁複又耗工費時,往往需要花上兩三天的時間做準備,一百斤的牛雜,經過清潔、處理、汆燙、滷製的過程,最後剩下的只有三十斤,成本相當高昂。賣牛雜是一件吃力不討好的事情,前置工作時間非常漫長,不像咖哩魚蛋、雞蛋仔、煎釀三寶般,既容易準備,也較容易被市場所接受。

香港人在台灣生活進入發燒排行的影片

拿!誰打從一開始就覺得我會失敗的!

哼~~到底有沒有敢吃的人呀?:)

SweetRing下載連結:https://reurl.cc/KA614n

#台灣早餐店 #蛋餅 #台灣料理

影片縮圖製作:MOCHA

----------------------------

狄達►►

YT → https://goo.gl/6SnAQW

IG → tiktokyin

推薦影片:

台灣疫情失守了!香港人第一次嘗試在家辦公,原來是這樣的感覺啊!

➡︎https://youtu.be/VNIiDX-nQS0

環島需要100天?! 來台灣做過最瘋狂的事!後悔還是值得呢?

➡︎https://youtu.be/we9gQrIspzo

香港人去台南收穫滿滿!伴手禮買超多,完全無踩雷!好吃!

➡︎https://youtu.be/E4szEjtlI6Q

爆笑!港版《想見你》居然是這種feel?到台南拍攝場景踩點!

➡︎https://youtu.be/R2qEdT5Yzgw

難以想像!人生竟然開了第一場音樂會!來台灣最大的突破

➡︎https://youtu.be/kQapW0qARgc

香港人在台灣工作所遇到的挫折,萌生放棄的念頭?生活近況分享~

➡︎https://youtu.be/y-q_vJA_ZjM

終於十萬訂閱啦!有禮物要送給大家哦!

➡︎https://youtu.be/5ZC-Ga_0Tbg

桃園新景點!排一小時半才能進場!值得來嗎?香港人帶你一探究竟~

➡︎https://youtu.be/oFKX2khzBZU

台妹大改造!變身超兇香港mk妹!港式8+9長這樣!

➡︎https://youtu.be/JsO_Rke6OwU

香港人第一次去雲林像出國一樣!親手摘鳳梨,穿韓服在教堂拍美照,吃咖啡拉麵!超值得來旅遊!

➡︎https://youtu.be/-fL99NBTxYw

香港人在台灣當上班族滿一年,生活上有什麼改變?

➡︎https://youtu.be/Yc6ztmoFg78

台灣人比香港人更懂廣東歌?!PK 90後必聽經典歌曲,結果太傻眼...

➡︎https://youtu.be/uiHU5aIC2cg

香港校服穿旗袍?台灣超日系校服!互相體驗下課後的生活,90後的回憶殺!

➡︎https://youtu.be/ccs21o0nQyo

探討台灣與香港在職母親之自我落差、職家角色認同、角色衝突、與情緒之關係

為了解決香港人在台灣生活 的問題,作者袁慧萍 這樣論述:

在職婦女具有職業與家庭兩種角色,但在社會既存的性別角色刻板印象下,她們需要工作並兼負家事、育兒之主要責任,易於感到職業和家庭角色上之衝突。按照Higgins (1987)的自我落差理論及Polasky與Holahan(1998)的相關研究,在職母親實際我與理想我有差距時,則有較多的憂鬱、焦慮情緒、與職家角色衝突。由於在職婦女具有職業與家庭兩種角色,本研究將自我落差分為職業及家庭兩方面,探討其與情緒及職家衝突是否有不同的關聯。再者,本研究欲了解:自我落差與情緒、職家衝突之關係是否受到角色認同之重要性所影響–亦即,當婦女愈認同職業角色,那麼在職業範疇的自我落差是否更容易帶來負向情緒及職家衝突,反

之在家庭方面亦然。另外,台灣及香港同屬大中華文化,但進一步對比自我概念,香港人較傾向個人主義,台灣人則傾向集體主義(葉蓉慧、陳凌,2004),因此本研究亦探討兩地的在職母親在上述的變項是否有所不同。本研究以方便取樣的方式,於台灣及香港邀請育有至少1名12歳以下子女的在職母親填寫網路問卷,共取得有效樣本206人(台灣102人,香港104人)。她們問卷內容包括:職業與家庭的自我線段(Francis, Boldero,& Sambell,2006),測量自我落差;正負情緒量表修訂版(Brief PANAS);家庭/工作角色認同量表(Aryee & Luk, 1996)、 與職家衝突量表簡短版(Car

lson, Kacmar, & Williams, 2000)。研究結果顯示,在自我落差與情緒的關係上,在職母親不論在工作或是母職方面的自我落差越大,則負向情緒越多,符合自我落差理論。母職方面的自我落差越大,則正向情緒越少。至於自我落差與職家衝突的關係上,在職母親的工作自我落差越大,職家衝突越大。在調節效果上,結果顯示在職母親的職業角色認同對工作自我落差與負向情緒有顯著調節作用 -- 越認同職業角色,在自我落差與負向情緒的關係越顯著。而家庭角色認同對自我落差及情緒,以及在職母親的職業/家庭角色認同對自我落差與職家衝突的關係的調節關係並不顯著。最後,本研究也比對香港與台灣兩地母親在各變項之差異,

以及在職業與家庭的理想我有何不同。根據上述結果,本研究提出之假設大多獲得驗證。本研究亦發現,台港兩地在職母親雖然受西方文化影響,但都顯示了著重儒家傳統文化的華人特色,重視實踐家庭的身份角色多於職業角色。

新時代心理戰思想:策略與對策

為了解決香港人在台灣生活 的問題,作者張光瀚 這樣論述:

兩岸正面臨前所未有的戰爭風險,國內並同時出現「心防鬆懈」、「資訊氾濫」、「梗圖蔓延」等三大危機,在面臨中共各種軟硬兼施的心理戰攻勢作為之下,為確保台灣兩千三百萬人的身家生命安全,應予以提出相對應的對策。本論文以研究心理戰的變革為目的,運用以網路為主的國際經典心理戰案例來進行探討,區分第一、二章相關理論與傳統心理戰之分析、第三章「IS心理戰」(恐怖主義vs.反恐怖主義)、第四章「香港反送中社運心理戰」(港府及北京當局vs.香港泛民主派)及第五章「兩岸心理戰」(中共vs.台灣)等三個重大案例為研究對象,第六章「新時代心理戰」,談討箇中心理戰的特點與影響,更進一步研提因應網際網路及社群媒體所帶來的

新的心理戰變革。研究發現計「恐怖主義與反恐心理戰對抗模式」、「香港反送中心理戰對抗模式」、「兩岸心理戰對抗模式」、「衝突是因於誤解或利益,而心理戰是必爭工具及利器」、「社群媒體成為宣傳機器,也成為另類的洗腦武器」及「新時代心理戰,也就是『社群媒體攻防戰』」等六項:研究建議計「善用新時代心理戰,緩解兩岸緊張關係」、「從香港看台灣,警訊正在發生」及「台灣心理戰人才,急需增添新血」等三項。

香港人在台灣生活的網路口碑排行榜

-

#1.香港人移居台灣生活分享

分享所有生活經驗,包括投資600萬台幣移居台灣認真做生意,租居置家私電器,在台灣生BB,育兒教育,醫療保健,遇到幾多寫幾多。 於 www.hk2taiwan.com -

#2.日本人揭「台灣病態交通」挨轟滾回去他再列10點反擊:我要留下

Iku老師在台灣生活13年,近日為台灣交通問題發聲,直言再不改善「台灣會繼續爛下去喔」。(翻攝自Iku老師/Ikulaoshi臉書). 在台13年的日本人「Iku ... 於 www.mirrormedia.mg -

#3.等2年拿不到身分證港YouTuber放棄移台 - Yahoo奇摩新聞

港版國安法實施後,許多香港人選擇移民,台灣也是熱門選項。 ... 菜市場,珍心活一家人,看起來非常努力,想融入台灣生活,他說來台灣的時候,台灣舊 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#4.想移民台灣?香港人台南生活6個生活衝激 - TripTaiwan

台南小食好多,但係⋯⋯甜嘅?❞. 近年不少香港人想移民台灣,筆者由香港往台南生活,短短一年,發現全台灣不同城市、鄉鎮的生活細節都很不一樣! 於 www.triptaiwan.com -

#5.香港正妹鼓勵移民台灣學者籲政府重視「留才」 - 自由時報

2019年香港「反送中運動」以來,許多港人移民台灣,去年獲在台居留許可港人達1萬1173人,創歷年新高。中華港澳之友會今天舉辦「在台港澳人士生活分享 ... 於 news.ltn.com.tw -

#6.移居新生香港人在台灣 - 今周刊

據統計顯示,光是去年就有一萬多名港人來台居留,這群為了民主自由離家的異鄉人,一步一腳印熟悉本土文化,在台灣重築生活、漸漸步入軌道的同時,深埋的根 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#7.誰敢撤退到台灣 - 想想論壇

說穿了,香港人對台灣的美好想像,應該是植基於對大陸的厭惡,產生了浪漫的美好寄託。從六七0年代視台灣為反共之島、言論禁忌之區、生活貧苦之地, ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#8.香港人帶路沉浸多元的藝文氛圍(台北畫刊112年1月) - 臺北旅遊網

儘管香港與台北在文化與生活習慣上相近,但在香港人眼中,台北的文化景觀卻又有著獨有的特色。透過香港藝術家黃國才與「台灣香港協會」理事長桑普的 ... 於 www.travel.taipei -

#9.十五則香港人在台生活的移居故事,娓娓道出港人眼裡的台灣是 ...

2013 年香港電台鏗鏘集的「移民台灣」的專題,掀起了香港的一股討論熱潮。根據統計,2014 年香港人移居台灣的人數是2011 年的三倍,已達到7500 人,但移民 ... 於 buzzorange.com -

#10.港人瘋台來台購屋貸款易 - 橘公寓

香港人在台灣 買房貸款/在台灣居住多就可以辦投資移民/台灣生活開銷/高雄租金行情/HSBC開戶. 港人瘋台來台購屋貸款易. 2016/02/05 生活忙碌的香港人一向鍾情於利用短 ... 於 www.ahome.com.tw -

#11.【移台港人】前港台班底聯台灣團隊開Show 港人角度感受台灣

移居台灣的香港電台前主持曾志豪,最近獲邀主持台灣央廣新節目《歹勢打攪 ... 同時也讓台灣知道,香港人好努力想在台灣生活,希望移民政策得以改善。 於 www.rfa.org -

#12.台灣人眼中的香港新鮮事@在香港生活的台南小空姐 - 新假期

之前談到台灣人愛香港的原因,這次就來談談台灣人對香港感到特別的事好了。 台灣人對香港的印象就是香港很國際化,飲茶好吃,一些茶餐廳美食、小吃必 ... 於 www.weekendhk.com -

#13.香港人的台式生活 - myTV SUPER

《香港人的台式生活》(Hongkongers In Taiwan) myTV SUPER 全集節目重溫。簡介:近年,台灣人口組成越趨多元,寶島目前的新住民數字已逼近一百萬,而移居到台灣的港人 ... 於 www.mytvsuper.com -

#14.【香港人的台式生活】港人台灣賣龍蝦擔仔麵獲米芝蓮推介 ...

由曾寶儀主持的《香港人的台式生活》在昨晚(9月12日)一集介紹的是人稱「阿布師傅」的布秋榮,煮得一手出色的法國菜,因為享受台灣生活、文化同純樸 ... 於 topick.hket.com -

#15.越南電子簽證納台灣分類屬中國代表處:促越方改正 - 中央社

駐越南代表石瑞琦表示,樂見越南將台灣列入電子簽證適用名單, ... 長期在越南工作、生活的台灣人對此則平常心說:「越南不是一直都這樣對台灣嗎?」. 於 www.cna.com.tw -

#16.《國安法》考了沒 當人數縮減的留港台生遇上「愛國教育」

反送中運動後,什麼因素仍吸引一定人數的台灣高中生留學香港?當國安教育課程成為所有 ... 有人認為國安法對生活沒有影響,也有人受訪時十分警覺周遭⋯⋯ 於 www.twreporter.org -

#17.給香港人移民台灣創業的10個建議 - Medium

台灣 的薪水的確是偏低,很多大學生畢業的第一份工作每月薪金都不會超過30K,但在台北租一個小套房也要15K,這份薪水真是很難生活。 香港人在台灣經商可說是先天不足, ... 於 medium.com -

#18.香港插畫家分享「台灣VS 香港」生活差異兩地的珍奶喝到最後 ...

香港 是台灣人很喜歡的一個城市,雖然兩地距離很近,但是文化和生活差異卻很大,香港人生活節奏超快,而台灣… 於 bomb01.com -

#19.移民台灣的香港女生:香港人步調緊湊,自己喜歡台北的生活方式

年齡20多歲的杜小姐隻身移民台灣,到底為了什麼?她說:香港人多擁擠,物價又高,因此決定移民台灣。 於 www.epochtimes.com.tw -

#20.我們能否敞開心胸聽聽不同意見?談一位港人高管對台灣人的 ...

F 先生說:「我知道你們會覺得我們香港人現實,那是因為我們生活成本高、壓力大,使我們從來不會不好意思談利益,我寧可在一開始表明我對利益的追逐與 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#21.流亡台灣港產政治漫畫家融入社區提升自我知識正面延續抗爭路

流散海外港人不時傳出生活適應問題,心身精神健康備受關注, ... 據香港民意研究所在近日公布最新的一份民意調查發現,香港人對台灣政府的好感度跌至 ... 於 www.voacantonese.com -

#22.想逃離香港!獨生女痛別父母闖台灣花光3百萬移民夢碎

4個月過去,回覆遲遲未至,許多和她相近時間來台、遞交申請的人,陸續收到「持續觀察1年後再審」的通知,她擔心,自己是否也被卡關? ▽Emily為了移民台灣 ... 於 news.ebc.net.tw -

#23.坐困愁城:日佔香港的大眾生活 - 博客來

研究領域包括香港淪陷史、加拿大華人史、香港足球運動發展史、香港歷史建築物。著有《20世紀的香港經濟》(合著)、《吞聲忍語:日治時期香港人的集體回憶》(合 ... 於 www.books.com.tw -

#24.台灣舒服過香港好多好想去台灣生活(頁1) - 海外生活 - 香港討論區

去過台灣好多次亦都去過台灣好多地方每次走都會好唔捨得我覺得自己好喜歡佢地既文化、人同埋環境1. 台灣雖然唔係好大但係人冇香港咁多喺條街道唔洗迫 ... 於 www.discuss.com.hk -

#25.在台灣很無聊?港女住台2年「生活平淡卻幸褔」 笑讚:移民成功

影音中心/吳恩昀報導香港近年來動盪不安的政局,讓許多香港人遠走他鄉,到外地謀求發展,香港YouTuber「徐茱廸」在2020年底移民來台, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#26.台灣雲端書庫@高雄

台灣 雲端書庫所有內容均來自出版機構合法授權,並擁有著作權人授與電子版權發行權利,若有第三者提出異議產生法律糾紛,本公司願意負擔所有相關責任。 於 lib.ebookservice.tw -

#27.【港人來台】移民台灣5大方法- 香港 - 大學問

近年來,台灣成為港澳居民移民的熱門選項之一,移民台灣好處很多,除了物價相對便宜,居住品質與生活步調較香港舒適輕鬆之外,還可享有台灣完善的健保 ... 於 www.unews.com.tw -

#28.香港人的台式生活- 免費觀看TVB劇集 - TVBAnywhere

主持曾寶儀引領觀眾,探索港人移居台灣的點滴。八十年代浪子詞人潘源良於2020年自個兒前赴台灣,盼望實現港台生活圈,疫情打亂全盤計劃,最想念的,還是在港的家人好友 ... 於 www.tvbanywherena.com -

#29.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

○橫掃台灣及全球排行榜,史蒂芬.金藏書必備! ○South China Morning Post專文報導○Left Bank Books選書○The Mendocino Beacon選書珍繞到前門,那裡有一個聽診器 ... 於 www.eslite.com -

#30.[生活想法] 香港與台灣的28點差異-文化、生活、教育

23. 香港人或許是勢利吧。政治冷感是我們的特色,除非政府的政策是危害己身或影響對我們來說最重要的經濟,否則我們都 ... 於 mrmo.cc -

#31.ISSUE 192 【四週年特別企劃】香港人在台灣;蔣雅文.越過 ...

ISSUE 192 【四週年特別企劃】香港人在台灣;蔣雅文.越過海峽,安心生活的日常風景 ... 穿越車水馬龍的南京西路,探入赤峰街坊的老宅二樓,櫃檯後的女子正嫻靜地包裝著店內 ... 於 dearbnb.com -

#32.香港人移台開設移民仲介公司苦訴N宗在台辛酸事嘆 - 聯合報

近年有不少港人都選擇移民,而台灣則是港人移民的熱門地方,但移民後的生活又是否想像中那麼容易呢?近日有台灣節目「誰來晚餐」就訪問了鄒先生一家五 ... 於 udn.com -

#33.臺灣漢人- 維基百科,自由的百科全書

在臺灣,漢族最早接觸到台灣原住民族,清治時期漢人男女比例嚴重失衡,有極少部分(不足1%)漢人男子遂與平埔族女子成婚。明末至清代漢人亦經由教會、洋行與歐洲人交流, ... 於 zh.wikipedia.org -

#34.【花蓮】香港人在花蓮:一個月的旅居生活+ 老房子民宿介紹

幸運地,這個世界上有打工換宿這回事,讓我有機會以勞力換取住宿,以及用錢也買不到的旅活經歷。 當時有一位台灣朋友介紹我可以問問看某一間位於花蓮的老房子民宿, 剛好 ... 於 yongpuitung.com -

#35.移民台灣| 香港人在台灣| 台灣生活【肥Jack 台灣日記Epi.51】

大家好! 我是肥Jack! 我是移民 台灣 的 香港人 !這系列記錄我在 台灣 的 生活 點滴及感受, 歡迎來訂閱我的頻道, 謝謝!! 立即訂閱"肥Jack 台灣 日記" Youtube ... 於 www.youtube.com -

#36.生活方式遷移者的理想與現實: 遷台香港人的台灣夢

標題: 生活方式遷移者的理想與現實: 遷台香港人的台灣夢. The Dilemma of Lifestyle Migrants: the “Taiwan Dream” of Hongkongers. 作者: CHEUK YUEN LAM 於 tdr.lib.ntu.edu.tw -

#37.香港人眼中的台湾:生活比大陆艰难到处都是铁皮屋(组图)【14】

不少网友常提到台湾的铁皮屋,颇有嘲笑台湾城建落后之意。 台湾经济是在上世纪七八十年代现实起飞的,存在很多旧建筑在所难免。 在台湾,铁皮屋是很 ... 於 house.people.com.cn -

#38.香港樓價貴不能生活!移民台灣享小確幸經濟

成日都聽見人話移民台灣,係咪真係咁正先?過往都有唔少朋友移民去台灣,十個有七個攞咗身份證即刻返嚟!小確幸的生活,係咪真係適合香港人? 於 www.businesstimes.com.hk -

#39.香港人來了台北四個月,生活上有哪些習慣和不習慣呢?

不經不覺A Man And A Pan來到 台灣 已經四個月,適逢到2022年年底,就讓我們作一個小總結,看看在 台灣生活 有什麼習慣與不習慣的事情呢! 於 www.youtube.com -

#40.【服事港人移民潮】台灣教會接住在台香港人從關懷生活需要開始

他說,台灣及香港教會還是有文化差異的存在,像是香港教會大多以「釋經」方式講道;但台灣教會多用經文引導現代基督徒,在生活上實踐信仰的方式講道;許多 ... 於 ct.org.tw -

#41.【香港人移民台灣】投資、讀書、技術移民最新條件 - FWD HK

不少香港人都嚮往台灣的慢遊生活態度,甚至考慮移民台灣。香港人可以以投資、創業等方法移民台灣,但近年台灣移民條件不斷修改,究竟需要什麼要求? 於 www.fwd.com.hk -

#42.港人北上太平有家中國太平在香港發佈全新「港人灣區養老方案」

方案旨在滿足香港居民多元化、多層次的養老服務需求,爲香港居民北上養老提供新選擇,助力灣區居民共享高質量養老生活。中國太平保險集團副董事長、總 ... 於 businessfocus.io -

#43.香港夫妻移民台灣由零開始重新生活 - PeoPo 公民新聞

詹國杰(丈夫)表示,香港人的通病是戒心很重,在臺灣遇到好人好事的時候會擔憂別人是不是有什麼企圖,不過在臺生活了一段時間後,才發現只是單純地向 ... 於 www.peopo.org -

#44.27個證明「台灣跟香港日常生活大不同」的對比插圖 - PEEKME

▽1. 香港的電扶梯真的快到像溜滑梯,好佩服香港人還可以冷靜地搭乘啊! ▽2. 台灣的菜鳥警察一看就一臉菜樣,而香港警察真的就像港片裡的 ... 於 www.peekme.cc -

#45.關心台灣政治、不知從何說起香港,他們在不安中開展真正的生活

近年在台灣生活的香港作家梁莉姿,認識一名香港阿姨,她本來跟一群港人在台北一起住,彼此當街坊鄰居。最近,她卻搬到別的縣市,說因為「受不了(在台) ... 於 theinitium.com -

#46.移民署中文網

香港 澳門居民 ... 2023-08-16 徵才消息 1120816-1120831內政部移民署國境事務大隊佐理員(職務代理人)5職缺公開甄選 · 2023-08-15 新聞 ... 外國人在臺生活諮詢專區icon. 於 www.immigration.gov.tw -

#47.朗峰國際移民- 移民台灣|台灣移民|台灣定居|投資移民|專業移民 ...

朗峰成立於2014年,是總部設立在香港的移民、教育及跨國投資服務的專業機構。連續5年獲得經濟周最佳移民服務公司大獎殊榮,至今已服務超過800家庭成功移民海外。 於 deluxe-immi.com -

#48.港人移民台灣生活必知的10件事 - immiDaily

對於港人移民來說,台灣這個地方是莫過於普遍了。那麼其實到底在台灣生活是否和香港有很大的差別呢?根據在台灣桃園居住的香港人妻Kinkifish所分享的 ... 於 immidaily.com -

#49.一個在台灣生活過的香港人去了英國發現台灣不應該只是這樣

我是一個在台灣留過學的香港人後來去了英國生活,發現英國人為什麼工作不是很勤奮工作效率又低但為什麼英國人和台灣人的生活水平差這麼遠? 於 www.dcard.tw -

#50.優秀人才入境計劃

... 民事結合的另一方,而該身份是締結當地機關合法和官方承認的,及18歲以下未婚及受養的子女來港,惟其必須能自行負擔受養人在香港的生活和住宿,不需依賴公共援助。 於 www.immd.gov.hk -

#51.【港講台灣】移民台灣有多好?在台港人細數台灣三大優點!

香港 是世界數一數二的大城市,但香港人非常嚮往台灣的生活。除去政治問題,有甚麼原因令香港人偏愛台灣呢? 於 dailyview.hk -

#52.【移民台灣生活】台灣沒有下午茶文化?! 在家完美複製港式下午茶

我們在香港有時候也會去菜巿場包蒸包吃。 福穀樂包子既能有傳統的食材的味道,. 又有西式的作為突破,不論銀髮族,還是青少年都很適合。 台灣人有吃 ... 於 www.fukurobun.com.tw -

#53.7月訪日外國人超232萬中國團隊游將加速遊客增長 - 共同網

共同社, 社會生活, 文體娛樂, 新冠病毒 12 小時前- 22:16 ... 其後依次為台灣42.23萬人(減少8.0%)、中國大陸31.33萬人(減少70.2%)、香港21.64萬人(減少0.2%)。 於 tchina.kyodonews.net -

#54.香港掃地阿姨薪水都比台灣人高!他羨朋友月領12萬 - 風傳媒

不過有網友指出關鍵,香港的薪資雖然高,但是房價、物價同樣讓人高攀不起,生活沒有想像中容易,「去看一下香港餐廳價格跟房租,貴到不可思議」、「房價 ... 於 www.storm.mg -

#55.【燦爛時光會客室】第407集|離港來台曾志豪的台灣新生活

《歹勢打攪晒》是一個關於香港人與台灣社會對話的節目。一群從香港來台灣的監製、導演、主持人與台灣的團隊共同製作,透過節目呈現來台的香港移民如何 ... 於 vocus.cc -

#56.KKday 旅遊行程.當地體驗.在地生活- KKday

旅遊產品由酷遊天國際旅行社股份有限公司提供代表人:陳明明統一編號:24977417 ... 聯絡地址:台灣台北市內湖區新湖一路128巷15號5樓聯絡電話:02-7741-7450 ... 於 www.kkday.com -

#57.【移民台灣生活】很多我認識的移台港人都離開台灣了 - YouTube

十分感謝你們夫妻為 台灣 的 香港人 發聲、各位獅子山下成長的我們、請不要放棄、努力爭取自己的選擇、祝福各位順利、安好. 於 www.youtube.com -

#58.同一個道理,不管哪一個年代:移居台灣的香港人

97年其實有很多移民回香港,因為在外地生活也有不習慣的地方,賺錢也不那麼容易。所以移民不是單向的,80年代有人移民,90年代就有人回來,很多人移民只是 ... 於 www.fountain.org.tw -

#59.港人移民首選這國台灣是小三| 國際 - CTWANT

香港 近年來政治多動盪,繼1997年主權回歸後,香港再掀移民潮, ... 就是一般香港人,他們可能擔心政治迫害或是被大陸統治,嚮往台灣的生活而移居,但 ... 於 www.ctwant.com -

#60.香港人移民台灣最大感受「要懂得學習與接受」 - YouTube

... 在 台灣 # 台灣香港人 #移民基隆#在台 香港人 #旅居 台灣 #在台 香港 youtuber #移居 台灣 # ... 【港人來台1】厭倦鳥籠 生活 廚師攜眷移居當 台灣 人| 蘋果新聞網. 於 www.youtube.com -

#61.香港人在台灣 - Facebook

宗旨互相幫助所有在台灣的香港人版主們是居住在台灣的香港人希望此群組能發揮互助及分享作用! 用香港人的角度深入分享時事生活所需=============================== ... 於 www.facebook.com -

#62.生活水平驟降!移英港人稱坐夠“移民監”一定回流香港……

香港 新聞網8月15日電 部分港人被所謂“自由生活”的言論蠱惑,選擇移民英國,可背井離鄉的日子真的好過嗎?這不,有一位移英港人就細數了在英國生活的 ... 於 www.hkcna.hk -

#63.跨越在島嶼與浮城之間的生命故事 15 則香港人在臺灣的生活 ...

「真正的生活總是在他方」──在台灣生活的香港人,究竟如何閱讀台灣? 於 storystudio.tw -

#64.台灣移民個案分享!3位在台港人居台北、台中後的生活實況

移居前好幾年已經在港台兩邊走,所以已經對台灣有基本認識,到定居時也沒有很大的落差感。但可以說的是,從前在香港面對的現實問題,其實移居到哪裡都會 ... 於 www.elle.com.hk -

#65.【大不同】香港插畫家分享「台灣VS 香港」生活差異 - ETNet

香港 是台灣人很喜歡的一個城市,雖然兩地距離很近,但是文化和生活差異卻很大... ... 於 www.etnet.com.hk -

#66.【台灣人在香港】港台差異|日常文化大不同|真實香港生活篇

先前香港、台灣往返皆是短期間停留,目前正式居住香港生活一年半多,切確地感受生活差異,A士以台灣人角度分享香港和台灣生活大不同。 飲料一般在香港 ... 於 sharonchen123.pixnet.net -

#67.在台灣生活的香港人 - Twitter

查看新推文. 沒有關於「#在台灣生活的香港人」的結果. 請嘗試搜尋其他內容,或檢查你的搜尋設定,看看它們是否導致你找不到可能敏感的內容。 於 twitter.com -

#68.移民台灣的香港人:在這片土地,找回一個家 - 女人迷

香港 從反送中運動到國安法通過以來,面對人權被打壓,對於未來生活充滿焦慮與困惑。而有一群選擇來台工作的港人,在台灣這片自由的土地,試著想找回 ... 於 womany.net -

#69.PAZZO 生活好感衣著

PAZZO 生活好感衣著,將回歸衣著最簡單純粹的質地,講求最基本的質感,由挑選好布料開始傳遞幸福感的新生活哲學,與大家一起共享對衣著的用心堅持與自在有感生活, ... 於 www.pazzo.com.tw -

#70.香港人移居台灣生活輕鬆嗎? - 港仔愛台灣 - 健康跟著走

台灣生活 好嗎- 並說自己的親戚、周圍去海外工作的人也常常這樣說,台灣除了工作之外,生活真的比較好嗎?本文作者並以自己在LA生活的經驗,一一相比舉出 ...,現在台灣 ... 於 video.todohealth.com -

#71.香港人對台灣人生活的迷思 - 背包客棧

[台灣綜合]作為一個香港人,有機會來到台灣生活一段短時間是一件很特別的事。在這段時間裏,我發現不少我對台灣人生活的迷思。看到文章的人, ... 於 www.backpackers.com.tw -

#72.逃離香港成為台灣人黃璟瑜教你8步驟投資移民台灣 - ETtoday

前香港中學教師黃璟瑜2011年應舊生邀請到高雄小住,當地人的熱情、和善,讓她萬分感動,更由此發現理想生活的原形,從而萌生移居台灣的念頭, ... 於 www.ettoday.net -

#73.【百般刁難】港網紅居台1年仍未獲居留證在台港人斥當局搬龍門

2019年反修例風波後,前往台灣生活的香港人增多,有台灣傳媒報道,近期一些居台港人YouTuber發布的影片都相當沉重,因為身份問題一直懸而未決。 於 www.speakout.hk -

#74.在台湾,流亡香港人过着焦虑不安的生活- 法国世界报 - RFI

法国世界报特派台湾记者德昌吉(Florence de Changy)周一在该报发表长篇文章写道,流亡台湾的香港人过着焦虑不安的生活。 於 www.rfi.fr -

#75.你想像不到的香港生活!這4 件事讓台灣人超不習慣

臺北出生臺北長大的臺灣人,樂於人生下半場在移動中過日子、找樂子的生活分享。著有「誤會大了!想像不到的香港生活首部曲—台灣人妻在港生存 ... 於 www.upmedia.mg -

#76.香港生活太急促看不見未來|移居台灣只求覓得一點喘息空間

台灣 與香港只有715 公里之隔,在文字上亦相近。然而生活節奏與社會文化與香港相比,卻有很大落差。畢竟香港地小人多,節奏難免急促,住屋問題又令人喘 ... 於 commonshk.com -

#77.移民台灣- 為什麼有些香港人比較自私及自以為高人一等?

大家好! 我是肥Jack! 我是移民 台灣 的 香港人 !這系列記錄我在 台灣 的 生活 點滴及感受, 歡迎來訂閱我的頻道, 謝謝!! 立即訂閱"肥Jack 台灣 日記" Youtube ... 於 www.youtube.com -

#78.5000元來台消費金申請方法香港人都拎得將以電子票證或住宿 ...

台灣 消費金領取方法香港人都拎得來台消費金計劃由2023. ... 抵台當日持活動登錄獲得之QR Code,即可在各機場國際線入境大廳抽獎活動區參加抽獎. 生活 ... 於 www.am730.com.hk -

#79.台灣會是下一個香港?-封面摘要|商周

當台灣「反黑箱服貿」50萬人走上街頭,我們來到尖沙咀、維多利亞港邊,當大批陸客聚集在此,香港人卻消失了。香港與中國簽訂CEPA十年,人民荷包變厚, ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#80.最新消息! 香港人可能需要居住台灣4年才可申請定居? | 入籍 ...

大家好! 我是肥Jack! 我是移民 台灣 的 香港人 !這系列記錄我在 台灣 的 生活 點滴及感受, 歡迎來訂閱我的頻道, 謝謝!! 立即訂閱"肥Jack 台灣 日記" Youtube ... 於 www.youtube.com -

#81.香港人,为何喜欢移民台湾? - 知乎专栏

台湾 —“港人度假的后花园”,一直是香港人民移民的热门选择。两地文化同源、生活成本大大低于香港、仅一小时的往返机程等等,慢慢沉淀成了香港人对于台湾的执念。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#82.香港夫妻退休移居台東7年!郭羚:跟著大自然過生活 - 50+

居住台東將近7年,郭羚在個人臉書首頁寫下自己是「來自香港的台東人」,他們早已不是他人口中的新移民,而是道道地地的台東人。 2021年台灣有幾個月籠罩在 ... 於 www.fiftyplus.com.tw -

#83.台網民: 不歡迎香港人入籍「別擾亂我生活」

以台灣人民為念,就不應該放寬移民政策」。台北車站大廳是否開放民眾席地而坐引發外界討論。5/24日網友號召坐爆台北車站,現場吸引超過將近500人參與到 ... 於 tnews.cc -

#84.台灣生活和香港有什麼不同? 黃秋生評衣食住行差異:舒服好多

近日再在Facebook發文和網民討論台灣生活和香港在衣食往行上的分別, ... 香港效率較高,而且香港人較為直接,又表示「我已習慣台灣不想回香港了」; ... 於 travel.ulifestyle.com.hk -

#85.香港人在台灣移民生活交流-

版塊導航. 港人交流: 港人台灣生活交流 · 吹水閒聊 · 時事討論 · 台灣移民/升學 · 台灣旅遊美食 · 香港台灣交友區. 分類信息: 台灣求職招聘/生意頂讓 · 台灣房地產租售 ... 於 www.lohastw.net -

#86.移民台灣|不要將台灣想像得太美好港人居台9年數港台4大分別

Oscar表示自己認識部分移民台灣的香港人,就算已經定居兩、三年,都仍然沒有完全適應台灣生活。包括他自己在內,在台灣居住了9年有多,仍然無法適應所有事物。 於 www.gotrip.hk -

#87.【2023香港自由行】四天三夜行程推薦花費!最夯香港旅遊景點

台灣 人入境香港必須持台灣居民預辦入境登記(又稱香港簽證、電子港簽) or 台胞證。 香港簽證可直接在網路上辦理且完全免費,有效期限為2個月,期限內可以 ... 於 bobby.tw -

#88.擇木而棲(下) :如何融入台灣生活? - 香港人的台灣故事

港、台兩地除了語言不同,兩地民眾在處事方式、生活態度等方面也有所不同。台灣與香港之間的文化差異,實在不比中國少。 可是有不少香港人,每年去台灣 ... 於 twhongkonger.blogspot.com -

#89.台灣少子化問題對香港移民帶來的機遇和影響 - RTI 洞察中國

對於有意移居台灣的香港人來說,他們可以從中受益,並在台灣找到更好的就業機會和生活條件。相較於香港,台灣的經濟發展相對穩定,社會福利系統也比較 ... 於 insidechina.rti.org.tw -

#90.【移民熱點】台灣比香港宜居嗎?薪金、住屋、生活物價比較

香港人 不只熱愛旅遊,不少人更嚮往移民,甚至已坐言起行。綜觀全球,台灣與香港文化相近,加上投資移民只需600萬元新台幣(約150萬港元),比不少 ... 於 www.planto.hk -

#91.香港觀光人數是台灣2倍在地人揭真相:很現實

新冠疫情趨緩,不少業者期盼觀光客回流,但有網友發現香港面積不大,但每年觀光人數是台灣整整兩倍,好奇原因為何。結果釣出一名香港網友解答,「不是 ... 於 www.chinatimes.com -

#92.生活方式遷移者的理想與現實: 遷台香港人的台灣夢

本文採用生活方式型移民的作為主要分析框架,先指出香港丶台灣兩地在近年來的相對 ... 加上台灣人日常生活經常將台語與華語兩者混雜使用,使得原先華語水平不佳的港人 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#93.港人在台灣陷法律、國安困局「二次移民潮」是否陸續有來 - BBC

隨著台灣收緊相關移民政策,大批在台港人「二次移民」到西方國家,BBC中文訪問多名當事人和學者,了解他們移居台灣的困難,並解構背後的政治角力。 於 www.bbc.com -

#94.香港人的台式生活|潘源良兩年前疫情焗留台灣乘機推廣香港文化

由曾寶儀主持的一連十集《香港人的台式生活》,訪問來自不同行業的港人為何選擇在台灣延續故事,以及移居後所遇到的文化衝擊以及種種悲與喜。十個在. 於 www.hk01.com -

#95.資深「台港人」:在台灣也可以過港式生活 - 關鍵評論

人在異鄉,保留香港文化總是顯得「不夠融入」,但完全融入又恍惚會失去自己。兩位來台約十年的年輕港人,也經歷過這種矛盾,而他們最終選擇做回自己。 於 www.thenewslens.com -

#96.個香港人的17種台北生活

沒達這「最低生存線」恐窮忙場│生活費│開銷│TVBS新聞網>月薪沒4萬別來台北生活?! 台灣移民個案分享!3位在台港人居台北、台中後的生活實況. 我大 ... 於 jelov.system.events -

#97.#City Explorer:在台灣,練習慢步調生活的香港創作者們- A ...

在台灣人心中的印象,香港是座繁華又迷人的大都市,有著新潮流行的快步調,也有多元語言的國際化,走入巷弄,更保留著一絲復古情懷,如此豐富的一面, ... 於 www.adaymag.com -

#98.有努力後依舊無法融入台灣的創業家、有只會說粵語的港式小吃 ...

本專題採訪了不同時期從香港移居到台灣的「台港人」,有嚮往自由而移民的攝影師、 ... 台港兩地溝通差異讓流亡青年在台交不到朋友「台灣人都很客氣、講話隱晦,有時我 ... 於 www.instagram.com