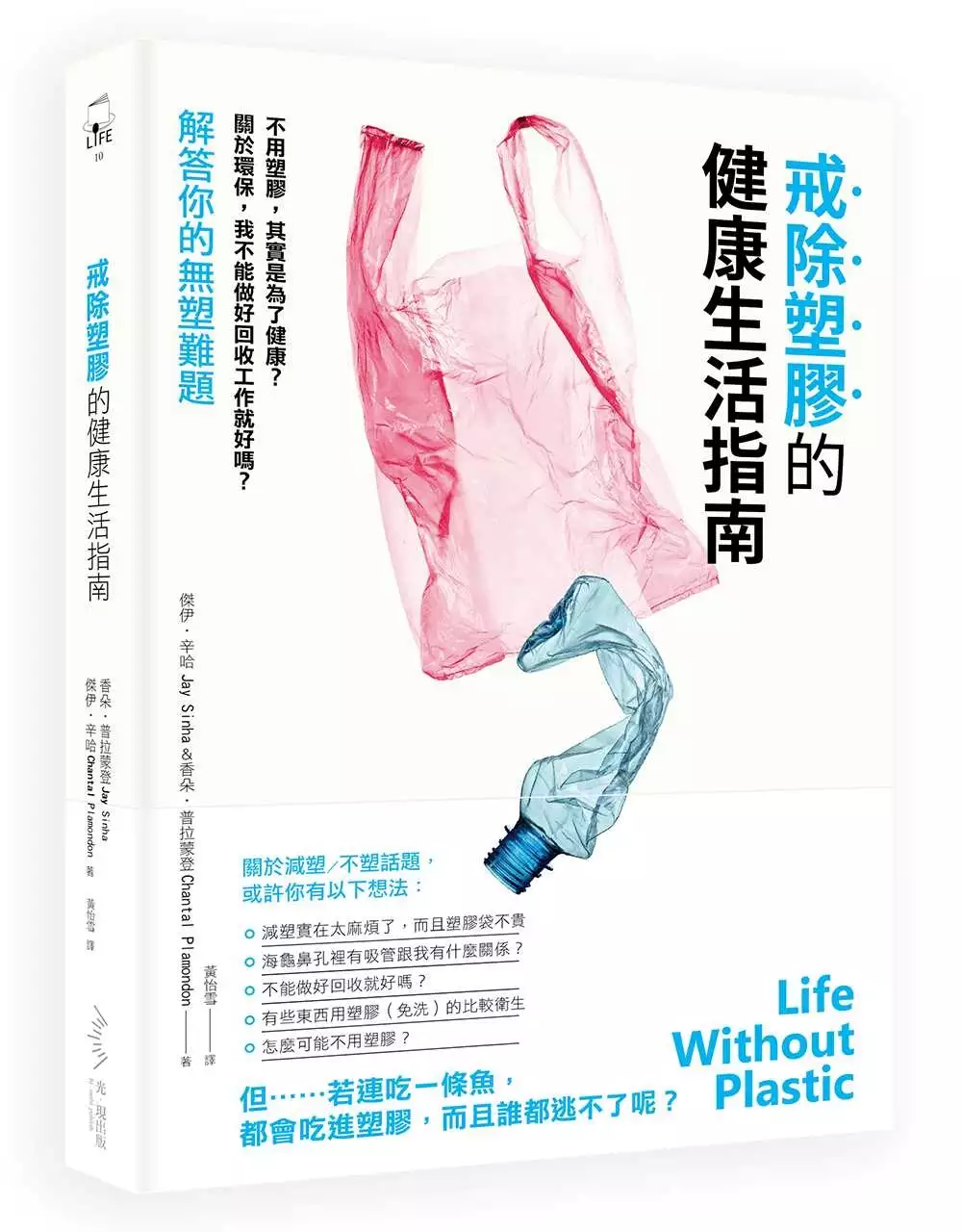

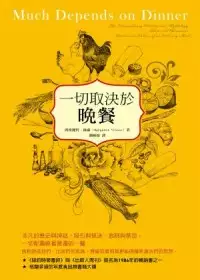

食物包裝紙的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JaySinha寫的 戒除塑膠的健康生活指南:不用塑膠,其實是為了健康?關於環保,我不能做好回收工作就好嗎?解答你的無塑難題! 和瑪格麗特.維薩的 一切取決於晚餐:非凡的歷史與神話、吸引與執迷、危險與禁忌,一切都圍繞著普遍的一餐都 可以從中找到所需的評價。

另外網站華紙-食品包裝特殊紙產業 - 中華紙漿股份有限公司也說明:華紙所有的食品包裝用紙,均經過SGS認證,不含螢光劑,且符合TFDA與FDA法規。

這兩本書分別來自光現出版 和博雅書屋所出版 。

國立高雄科技大學 水產食品科學系 郭家宏所指導 陳春美的 添加膠原蛋白粉於麵條質地、感官與營養成分特性的影響 (2021),提出食物包裝紙關鍵因素是什麼,來自於魚鱗、豬皮、魚膠原蛋白、豬膠原蛋白、麵條。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 設計學系 廖偉民所指導 蔡典益的 傳統辦桌轉型為網路餐飲品牌之創作研究 (2019),提出因為有 辦桌、網路餐飲、餐飲品牌、包裝設計的重點而找出了 食物包裝紙的解答。

最後網站食物包裝紙 - 中則補充:紙製品 · 塑膠製品 · 竹木製品 · 餐具包 · 錫紙容器 · 發泡膠容器 · 保鮮紙& 錫紙 · 其他 · 行業分類 · 最新資訊與活動 · 合作伙伴 · 聯絡我們. 食物包裝紙. 詳細資料.

戒除塑膠的健康生活指南:不用塑膠,其實是為了健康?關於環保,我不能做好回收工作就好嗎?解答你的無塑難題!

為了解決食物包裝紙 的問題,作者JaySinha 這樣論述:

海龜鼻子裡的吸管或許與你無關, 但若連吃一條魚,都會吃進塑膠, 而且誰都逃不了呢? ◎我知道你覺得買塑膠袋不貴,而且也不想隨身帶購物袋,不過…… 關於減塑/不塑話題,或許你有以下想法: →減塑實在太麻煩了,而且塑膠袋不貴 →海龜鼻孔裡有吸管跟我有什麼關係? →不能做好回收就好嗎? →有些東西用塑膠(免洗)的比較衛生 →怎麼可能不用塑膠? 本書作者要傳達給讀者的訊息,除了「無塑生活並非不可能」外,也介紹絕大多數塑膠用品的替代選項。此外,作者也在書中說明,塑膠製品關係到的不僅只是環保議題,還有對健康的影響。 你或許會覺得,只要不用塑膠袋,或是塑膠製品

裝食物就可以免除塑化劑的威脅,但作者要告訴你的是:有些我們覺得很方便的免洗用品,其實都用了塑膠,好打造那個「便利」。好比說,為什麼寧願自己帶不鏽鋼容器裝咖啡?因為看似不影響人體的紙杯,其實都為了不讓咖啡撒在你的衣服上,而必須加上一層塑膠薄膜;而那些使用了塑膠瓶罐的個人清潔用品,雖然不是食品,但又會因為成分的關係導致塑化劑溶入你所使用的洗面乳、沐浴乳、洗髮精裡。你沒有吃進塑化劑,只是透過皮膚吸收,然後進一步影響內分泌,進而導致不孕症,或性功能障礙而已。 ◎或許你會想,我們可以做好回收、反覆利用,如此一來就可以…… 這是個不錯的想法,但可惜的是──真正會被回收再利用的塑膠製品,只占所有

塑膠製品當中的少量;而在塑膠製品當中,還有一些是無法回收再製的。本書作者提到,即使是在加拿大,用於製造包裝(惡性的塑膠污染元兇)的塑膠只有十四%被回收。而在台灣,多數人辛苦回收的成果,最後也仍因為缺乏商業誘因,而又進到掩埋場或是焚化爐。 回收很好,但是減量更好。本書作者想與我們分享的概念就是,如果要避免塑膠製品影響我們的健康或環境(然後被汙染的環境又來影響我們的健康)最好的方法就是從源頭做起,也是就是從少用塑膠製品,進展到減塑,甚至無塑生活。 ◎有效而且「比較」無痛的減塑法 要一下子把塑膠從我們的生活中挪開──那是不可能的。但本書作者透過說明塑膠製品的種類(這樣你就知道,那些

製品看起來與塑膠無關,但實際上含有塑膠成分),讓我們可以了解並檢視我們生活中的塑膠製品。而在掌握我們生活中由塑膠購成的那個部分之後,就可以透過作者提供的步驟,逐漸減輕我們的塑膠依賴,進而達到減塑,甚至是無塑的目標。

食物包裝紙進入發燒排行的影片

|00後英國留學暴肥19公斤 唔敢出街從垃圾桶摷食物:覺得人哋笑緊我啲肥肉

神經性暴食症是飲食失調相關的精神疾病,症狀包括怕肥、暴食、抑鬱、月經失調等。每100名婦女中,約有4位患病,通常在青春期開始。

林逸桐(Yumi)回想起兩年前的自己是黑暗的。17歲時她患上暴食症,發病時躲在不見天日的房間,遍地零食包裝紙,滿身食物碎屑。電腦播放着雜聲,讓她暫時分心,忘記自己正在進食。影片停止了,暴食成癮的她望向被衣服覆蓋的全身鏡,看不見痛恨的死肥妹,又繼續沉淪在無盡黑暗中。

影片:

【我是南丫島人】23歲仔獲cafe免費借位擺一人咖啡檔 $6,000租住350呎村屋:愛這裏互助關係 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/XSugNPyaXFQ)

【香港蠔 足本版】流浮山白蠔收成要等三年半 天然生曬肥美金蠔日產僅50斤 即撈即食中環名人坊蜜餞金蠔 西貢六福酥炸生蠔 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/Fw653R1aQ6s)

【這夜給惡人基一封信】大佬茅躉華日夜思念 回憶從8歲開始:兄弟有今生沒來世 (壹週刊 Next) (https://youtu.be/t06qjQbRIpY)

【太子餃子店】新移民唔怕蝕底自薦包餃子 粗重功夫一腳踢 老闆刮目相看邀開店:呢個女人唔係女人(飲食男女 Apple Daily) https://youtu.be/7CUTg7LXQ4M)

【娛樂人物】情願市民留家唔好出街聚餐 鄧一君兩麵舖執笠蝕200萬 (蘋果日報 Apple Daily) (https://youtu.be/e3agbTOdfoY)

果籽 :http://as.appledaily.com

籽想旅行:http://travelseed.hk

健康蘋台: http://applehealth.com.hk

動物蘋台: http://applepetform.com

#果籽 #暴食症 #英國 #月經 #暴肥 #留學 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家

添加膠原蛋白粉於麵條質地、感官與營養成分特性的影響

為了解決食物包裝紙 的問題,作者陳春美 這樣論述:

本研究將魚膠原蛋白與豬膠原蛋白依不同的比例添加量,分別為5%、10%、15%及20%,加入高筋麵粉中,製成麵條,並檢驗添加魚膠原蛋白與豬膠原蛋白製成的麵條其蛋白質、脂肪、灰分等含量,與對照組相比較,蛋白質含量及灰分都顯著增加粗脂肪降低,檢測加工水煮後的麵條的蒸煮特性與質地分析。使用物性測定儀分析麵條的質地特性,實驗發現添加膠原蛋白到麵條中會導致硬度跟張力下降及烹煮損失提高可能是因為添加膠原蛋白其不高吸水率及麵條中之澱粉與蛋白質因熱而糊化與破壞,導致結構完整性及拉伸能力不佳,所以硬度跟張力降低而烹煮損失增加,麵條質地如:硬度、膠黏性、附著力及咀嚼性均顯著下降。 食品在消費型感官品評

結果顯示添加10%及添加15%的魚膠原蛋白麵條與添加10%及添加15%的豬膠原蛋白麵條在整體性的品評最受品評者喜好,也就是在配方上膠原蛋白的添加比例最適當。 麵條L *、 a *、b *測試,實驗結果麵條因添加膠原蛋白致L *亮度降低(64.88%-62.63%),若以此亮度值製作麵條顏色值指標,添加膠原蛋白的麵條亮度較低,但添加魚膠原蛋白麵條與豬膠原蛋白麵條都具較高的b *黃色值(5.29%-5.24),麵條具有光澤的淺黃色也可被消費者接受。麵條煮熟測試,觀察經高溫烹調後顏色值會不會有變化,實驗結果魚膠原蛋白麵條與豬膠原蛋白麵條,因高溫烹調影響多酚氧化酵素活性而稍有降低麵條的亮度(62.

67%-60.50%)及黃色值(4.51%-4.76%)但與生鮮麵條差異不大。故添加膠原蛋白製成麵條其淺黃色澤也可被消費者接受。關鍵字: 魚鱗、豬皮、魚膠原蛋白、豬膠原蛋白、麵條

一切取決於晚餐:非凡的歷史與神話、吸引與執迷、危險與禁忌,一切都圍繞著普遍的一餐

為了解決食物包裝紙 的問題,作者瑪格麗特.維薩 這樣論述:

每一道食物背後都有說不完的奇聞軼事: ◆印地安人將大多數的時間都花費在玉米種植上。 ◆鹽很機靈,很狡猾,很難抓到。 ◆非洲許多部落認為母雞是一種不檢點的動物,因為牠們到處生蛋,因此禁止女人食用。 ◆在泰國、馬來西亞及緬甸的神話裡,都強調稻米纖細的天性,它不是嬰兒就是羞怯的少女。 ◆古埃及人認為,萵苣能提高男子體內精子的數量。 本書講述的是平凡食物為我們帶來的愉快且充滿知識性的歷史。作者以一份晚餐菜單開啟本書:玉米、鹽、奶油、雞肉、大米、萵苣、橄欖油、檸檬汁與冰淇淋,這一桌的「家常便飯」在端上人類飯桌之前,必經一段豐富且冗長的歷史。 首先,從人類歷史的角度觀察,我們花

費絕大部分的時間為食物奔波。每道食物不免要經過人類一番發現、懷疑、追求、推崇與節制,這是人類認識世界的必經過程,也反映了人類各時期的處境及心理變化。而從文化層面來看,選擇什麼樣的食物,如何烹煮它,如何吃掉它,和誰一起吃,則體現了一個社會的傳統與特徵,顯示了人類各民族的差異。 本書獨特地以人類與平凡食物的互動構成了一部「日常生活人類學」,帶領我們以最熟悉的食物縱觀人類飲食歷史,橫觀民族文化。l 本書特色 ◆《紐約時報書評》與《出版人周刊》提名為1986年的暢銷書之一 ◆格蘭菲迪的年度食品類書籍大獎 作者簡介 瑪格麗特.維薩 Margaret Visser 出生於南非,現與丈夫居

住於巴塞隆那。是一位獲獎作家、古典學者、評論家,並頻繁亮相於廣播與電視之中,她形容自己是一位在「日常生活人類學」方面善於講故事的人。她是「Culinary國際協會自由撰稿人飲食文學寫作獎」與「Jane Grigson獎」的得主,並獲「紐約時報年度關注圖書獎」。《一切取決於晚餐》是她的第一本書,另著有《餐桌禮儀》(The Rituals of Dinner)、《我們的本色》(The Way We Are)。 譯者簡介 劉曉媛 生於一九七○年,畢業於哈爾濱師範大學中文系,古典文學碩士。翻譯並出版過二十餘部英美小說,主要有《愛之翼》、《牧場》、《面具後的女人》、《聰明的女人聰明的選擇》、《完好

的家庭》、《美國手記》、《公主與柯迪》、《公主與小妖精》等。 導論:晚餐我們吃什麼? 第一章 玉米:我們的母親,我們的生活 玉米的生長 玉米的起源 如何食用玉米 玉米片 玉米和遺傳學 壞消息 第二章 鹽:可吃的石頭 鹽礦 鹽園 鹽之謎 保存與運輸 鹽稅 鹽的象徵 鹽與現代科技 第三章 奶油與一些「好的東西」 製造奶油 不受歡迎的,化妝品與醫用奶油 奶油的秘密名字 奶油文化 一些奶油信仰與表達方式 人造奶油:劇間的情節劇 第四章 雞:從原雞到小餡餅 GALLUS GALLUS 鬥雞 雞媽媽 人類的觀點 養雞和殺雞的現代方法 誰在乎呢? 柔韌的雞 吃白色的,吃金色的 第五章

大米:有靈魂的暴君 水稻 水稻與文明 水稻的靈魂 水稻與現代奇跡 稻米的起源與傳播 疾病與健康 天真與實驗 第六章 萵苣:沙拉的興衰與變遷 性的贊同與反對 沙拉 萵苣與勞動 新鮮與綠色 第七章 橄欖油:一棵樹與它的果實 培植出來的樹 採摘橄欖 榨橄欖油 健康、治療、啟發 橄欖枝 塗油禮 從油脂到單一不飽和脂肪 第八章 檸檬汁:酸的特性 種植與傳播檸檬和檸檬家族 檸檬的一生 檸檬、汽水與果汁 答案是檸檬 第九章 冰淇淋:冰冷的安慰物 冰的歷史 製冷 冰淇淋的起源 現在:我們都在驚叫 冰淇淋神話 參考書目 中外文對照表 導論 晚餐我們吃什麼? 日常生活中,我們視為理所當然

使用的東西,支配著我們並充斥於我們的生活之中。齊膝高的椅子,四個尖齒的叉子,讓我們不需要穿過其他房間就能來到某一個房間的走廊或通道,這些東西決定著我們怎樣坐下、坐在哪裡;決定著我們對待食物的態度;決定著我們離群獨居,並對他人生活當中的隱私與自主權保持尊重。這些東西沒有哪樣是必不可少的,許多文化都對這些東西敬而遠之,曾經有一段時期,我們的祖先在沒有它們的情形下生活得相當愜意。然而,為了滿足我們的需要,我們發明了它們:椅子、叉子和走廊被我們當中的某些人需要,而這些人阻止我們變得與他們不同。 椅子的形狀幾個世紀以來不斷地發生著變化,叉子的叉尖數目與形狀也不停地改變,此外,走廊的寬度與長度也一直進

行著調整。這些東西的形狀或者偶然的變化,是一種語言,訴說著我們的文化#標誌&,同時記錄著生活的歷史。二十世紀一個令人恍然大悟的事情(就像每一個發現一樣,它從我們的需求當中脫穎而出),就是我們意識到,這些日常生活中不起眼東西的使用,不僅是出於習慣——也就是說我們無法離開它們——而且這些東西以最早的、最完整的文字含義來說也是「普通的」:它們體現了我們最難以表述的思想,並且安排著我們的文化,還決定著我們文化的發展方向。 食物是「每天」都要吃的——必須如此,否則我們將無法活得長久。但是食物從來不僅僅只是一些吃的東西。首先它是要去尋找、狩獵或耕種的東西。在絕大多數的人類歷史中,人類曾經花費了他們生命

中絕大部分的時間為食物而奔波。為了得到食物,他們開墾土地,辛勤勞作,艱苦戰鬥,除此之外沒有其他的辦法。當我們能保障食物的供應時(將食物當成一種理所當然的東西),我們才開始讓自己變得文明起來。文明社會需要具體的形態,需要管理與調控,需要限制與約束,還需要表現自我,我們透過對待食物的方式,來反應我們文化的偏好與原則。一個精美的冰凍餐後甜點做成了坍塌的古典廟宇形狀,生動地表現了一個社會自身的觀念和它的理想;夾在兩片圓形麵包中間的圓圓漢堡餡,也具有這樣的功能。食物——選擇什麼樣的食物,將它做成什麼樣的菜餚,如何吃掉它,與誰一起吃,在什麼時候吃,烹飪和用餐需要多長時間——是一種手段,透過它,一個社會創建

了自身,並將它的目標與理想付諸實踐。對食物的選擇以及食物的表現方式,體現出每一個社會的傳統和特徵,食物塑造著我們,比我們的傢俱、房屋或者用具更能明確地表達我們的思想。 當我第一次意識到這一點時(在現在,這是一個普通的發現),我正在廚房切著洋蔥,準備做蘇比斯調味汁,這個製作方法是我與我的丈夫在十五年前的某一天,從伊莉莎白.大衛的《法國鄉村烹飪》一書中學來的。切洋蔥並不是一個讓人高興的事情,它惹人煩惱,令人厭倦,至少在切洋蔥時要保持高度的警戒,我突然分了心,但我卻開始對洋蔥感到好奇。每一次,當需要做一道美味可口的菜餚時,看起來似乎都要用到洋蔥。洋蔥聞起來味道很強烈,我的眼睛經常被它刺痛(為什麼

?);有些洋蔥皮很難剝,有些卻非常容易(為什麼?);還有一些洋蔥是紅色的(為什麼?它們產自哪裡?);我模模糊糊地記得好像有人(是誰?)說過,洋蔥是建造埃及金字塔的那些人的主要食物(這是真的嗎?那些洋蔥與我們今天食用的洋蔥是相同的嗎?);我還知道洋蔥在民間藥方中有各種各樣的使用方法(是什麼樣的方法?有效果嗎?)。 第二天,我來到圖書館,想要寫一篇研究阿吉諾塞之戰起因與結局的論文,以此作為亞里斯多芬的散文《蛙》的背景。由於沒有找到靈感,我心不在焉地在加拿大這座最大的圖書館中隨意地瀏覽著書目。我的目光落到了標題為「洋蔥」的書目上,上面有三本書,分別是T.格瑞納的《新洋蔥文化》(一九一一年);H.

H.拉芙林的《在普通洋蔥分裂的根部細胞中幾次有絲分裂階段的時期》(一九一九年);還有H.A.瓊斯與L.K.曼恩合著的《洋蔥與它們的同伴》(一九六三年)。這三本書收藏在校園的別館——科學與醫學圖書館——中,顯而易見,洋蔥無論如何不會在「藝術」或者「社會科學」領域裡引起人的興趣(我再次查閱了一下書目,確定這三本書是多倫多大學圖書館所收藏的僅有有關洋蔥的三本書。) 一週以後,我穿過校園,去借閱《洋蔥與它們的同伴》(毫無疑問,自從上次瀏覽過那些書目之後,我又吃過了幾次洋蔥,大概是為了重溫記憶當中的那些菜餚吧。)這本以一句幽默的雙關語起名的書,寫得非常精彩,並且非常實用;書中關於繁殖、種植、貯存、分

類方面的敘述,不僅適用於洋蔥,也適用於大蒜、韭菜、細香蔥及「其他蔥屬植物」。在一九六三年,關於洋蔥為什麼會使眼睛流淚的現象,科學界還沒有統一的解釋(在接下來的幾十年裡,這個現象當中複雜的化學原理被揭示出來,並解釋給那些擁有足夠的化學知識,能夠理解這些解釋的人。)《洋蔥與它們的同伴》這本書中提供了一些資訊,但在「同伴們的氣味」方面,資料卻遠遠少於我想要知道的;至於對洋蔥的喜好與偏見,不論是在我們的文化當中,還是在其他文化當中,一句都沒有提及;關於洋蔥的歷史與社會神話,在這本書的第二章中只占了三頁,其中有兩段提到古埃及,有兩段提到義大利,還有兩段提到希臘的草藥醫生。 我很快發現,為了解答我對洋

蔥所抱有的疑問,為了清除所有隨後會產生的半信半疑,我必須查閱至少十一種不同種類的書籍,閱讀科學雜誌和人類學、社會學、民間傳說、宗教歷史的期刊,還有商業與貿易等方面的文章。如果我繼續寫那篇阿吉諾塞之戰的論文,我就不會遇到這些問題,我可以坐在圖書館的一個角落裡,花上一兩天的時間,幾乎不用費什麼力氣就將那篇論文寫出來。我有一本寫滿筆記的便箋簿,一大堆參考書目,還有最近兩個世紀以來以法語、義大利語、德語與英語所寫成的參考文章,所有這些資料足夠令一位盡職的學者花上幾年的時間來搜集。我不是看不起對古代戰爭的研究,但我是一個二十世紀的孩子,我當然有權利知道我需要親自動手切開並一個星期油炸幾次的這種自古以來就

非常有用的蔬菜的歷史。 然後,在我對食物以及其他「普通」的東西的問題經過多年愉快地挖掘答案之後,我準備寫這本書了。在我看來,那些五花八門的材料應該如何組織,已經是相當清楚的事情了。我將描述一頓晚餐,將食譜上的每一種材料編入每一個章節當中,我所選擇的這一餐是世界上最簡單、最普通的一餐,沒有什麼「山珍海味」混在裡面。 ※開胃菜:玉米、鹽與奶油 主菜:雞肉與米飯 沙拉:萵苣、橄欖油與檸檬汁 甜點:冰淇淋& 也許很快就會有人發現,我省略了麵包、乳酪、葡萄酒或啤酒、咖啡或茶、牛奶與糖果;並且我的雞肉與米飯裡沒有調味汁,我希望我的客人們能滿足於簡單的奶油、鹽,可能還有從雞肉上滴下來的油汁

。如果我把曾經提到過的「額外的」一些東西與酒水飲料都形諸文字,那它們足以寫成一部比這本書要厚上一倍的書。當然,每種食物都值得為它寫一本書。即使如我所做的,將每一種食材濃縮進一個單獨的章節中,若是一場現代婚宴或者耶誕節晚餐的話,也需要寫上很多卷才算完整。 一頓飯就是一次藝術創作,編排食物的次序,將它們恰如其分地穿插進一個複雜而充滿戲劇色彩的宴會之中,就如同組織一場戲劇演出,將語言和行動與幕景、場面、獨白、對話、開場、結局等戲劇成分水乳交融在一起。即便是粗茶淡飯,每一頓飯也都有一個明確的目標,就是引起興趣、刺激食慾、令客人們滿意。讓我們簡要地分析一下擺在我們面前的簡單一餐吧。 首先,這一餐

是正餐,不是速食,也不是下酒用的小菜;同時,它是家庭料理,是為了應邀而來的客人們所準備,因此,不像餐館飯店提供的菜餚那樣有多種選擇。它有一個無規律可循的靈活的序幕,一個熱騰騰的中心情節,一份盛在碟子當中的甜點而不是冰淇淋甜筒(我們在家裡吃冰淇淋時,很少以甜筒來吃),這些食物充足豐盛,接近一頓正餐的標準。德.昆塞在〈羅馬膳食中的詭辯〉寫道:「一、正餐就是一頓飯,不論它什麼時候吃,也就是說,它是維持日常生活的飲食;二、#因此&,這一頓飯要體現出熱情好客的精神來;三、在這頓飯(參考第一條與第二條)中占主導地位的應該是肉類;四、這頓飯就是這頓飯,它捨棄了其他必要的東西,自然而然地使自己成為這頓飯。」

我選擇了一頓能提供給並非親密朋友關係的客人最基本的飯菜,而這些容易滿足的客人們甚至說他們樂於接受一頓「家常便飯」。這頓飯,對那些仍屬於陌生人的朋友們來說是彬彬有禮的一餐,它是預先安排好的,有著某種禮儀的表示。因為它是一頓晚餐,所以那些用餐的人會避免在此時做某些事。沒有人會在此時編織東西、看電視或者讀報紙;任何形式的身體暴力的念頭,都不會出現在在座客人的腦海裡;在所有人結束用餐,一致同意起身之前,獨自離開餐桌這種粗魯的舉止,也不會發生。在用餐過程中,每個人都嚴格遵守著被稱為「餐桌禮儀」的那些舉止規範——餐桌禮儀的體系過於複雜,我無法在這裡進行細節性的討論。 構成我們一頓晚餐的那些食物,在

許多不同的文化當中也為不同的人們所選擇。然而,這頓飯本身有著寬泛的英式結構——儘管是一個現代版本,也就是說,是經過簡化的。正如大衛.坡考克在介紹阿諾德.帕瑪《移動的筵席》一書時所說的那樣,十九世紀九十年代完整的英式宴會,需要提供開胃菜、湯、魚、主菜、烤肉、野味、甜品、糖果等等。一間有代表性的現代英國旅館一般會提供柚子或湯,雞肉或其他肉食,馬鈴薯或米飯,蔬菜(通常兩種),還有燉煮過的水果或冰淇淋或布丁或甜瓜。我們的功能表顯然是遵循著英國旅館一餐的模式——即使後者是為隆重的禮儀性的場面而準備的。最近,我在加拿大應邀參加的一次會議午宴提供了如下的食譜:水果球(絕大多數是甜瓜)、包含雞肉的主菜、米飯、

裝在一隻盤子當中的兩種蔬菜(綠花菜與小胡蘿蔔)、肉汁、阿拉斯加烤魚。 玉米是美洲人的蔬菜,但是在用餐開始時吃玉米,在英格蘭比在美國或加拿大更普遍。對「直接」吃玉米的喜好,尤其是直接從玉米棒上吃,在歐洲被認為是盎格魯—撒克遜人的癖性。法國人仍然傾向於將玉米歸類為主要的雞飼料;義大利人喜歡像古代羅馬人那樣,將玉米磨成麥片粥一樣的東西。我們食譜上的玉米所扮演的角色,就像義大利宴會上的第一道菜——義大利麵——所扮演的角色一樣,是一種填充物,能在主菜所掀起的高潮來臨之前緩解饑餓感,這樣,我們才能從容不迫地品嚐主菜,而不是被簡單的饑餓感驅使著去狼吞虎嚥。玉米和義大利麵在吃的時候都需要技巧,許多細節之處

都必須被靈活地處理(在我參加的會議午餐中,將水果做成色彩繽紛的水果球,或者將朝鮮薊的葉子一片一片地剝下來沾上調味汁,都是為了煽動我們的情緒,刺激我們的食慾。)玉米或義大利麵是一個令人振奮的、活躍的、有趣的序曲,因饑餓而無法保持莊重的客人,會帶著狂熱的食慾,在沈默的專心中把它們吃掉(我們的飲食,正如我們將要看到的,傾向於上流社會優雅的一面,客人們在我們的文化當中被假設並不感到饑餓——即使他們實際上饑腸轆轆。正如德.昆塞在文章中所說的那樣,我們喜歡「用優雅的精神享受來掩蓋動物性的需要」。) 當然,典型的盎格魯—撒克遜進餐風格,是將玉米配著奶油一起吃;我們飲食當中的乳製品,會在烹飪雞肉所使用的材

料中重複出現,並在冰淇淋中達到高潮;我將傳統的兩樣蔬菜從焦點中拿走,將它們分別放在前面(玉米)和後面(沙拉);米飯的主要成分是澱粉,在盎格魯—撒克遜人的飲食中,或在德國與北歐國家的飲食中,它不被視為蔬菜;米飯或馬鈴薯比蔬菜更重要,是肉食不可缺少的輔助成分;雞肉我可能會用烤的,也可能會用炸的,依宴會的正式程度而定,烤雞比炸雞更能顯示出敬意。 英國傳統(從而影響到美國)上的烤肉,是烤一整隻鳥或者一大塊肉,然後將烤肉當著客人的面切成片,這是一個相當古老的風俗,但自從中世紀以後,大多數的歐洲國家逐漸改變了這種當著客人的面切肉的習慣。在許多文化當中,廚房是做這種粗笨事情的地方,客人們安全地坐在餐廳裡

,受到了保護。然而,即使在盎格魯—撒克遜民族的國家中,向小塊烤肉的妥協、向便利的投降、向旅館風俗的讓步這些現代折衷方案,最終導致的結果,是在廚房當中不那麼大張旗鼓地切一大塊肉或一整隻鳥,然後,將切好的肉端上來,就像一份油炸食物一樣,擺在盤子當中。大塊烤肉現在不像過去那麼受歡迎了,因為家庭變小了;此外,北美的人尤其傾向於將「剩菜」等同於垃圾,因此剩下來的肉就浪費了。結果,大塊的烤肉與整隻鳥(例如:巨大的火雞),在內涵上就變成了節日的代名詞,節日是很稀少的大型聚會,幾乎所有的肉都會在節日的宴會上被吃掉(在這個過程當中,一個家庭遇到的問題是:那些剩菜怎麼辦,如何在另一餐中將這些剩菜以家裡人能夠接受的

形式擺上來。) 無論是烤還是炸,我的雞肉與它的佐料——沒有加上肉汁的米飯——涇渭分明地擺在盤子裡。這是非常美國化的風格,與著名的「巴斯克雞」完全不同,巴斯克雞的做法,是將米飯與雞肉放在一個鍋中一同煮,再加上番茄、洋蔥、大蒜、香腸與紅辣椒,讓所有的材料完全混合在一起。北美人通常不喜歡將幾樣食物混合在一起,除非是他們自願選擇的一道充滿「異國情調」的菜。許多人將肉與蔬菜分開來吃,吃完一樣之後再吃另一樣,儘管所有的菜都可以在同一只盤子中找到,但菜餚之間的界線保持得清清楚楚。一些社會學者將這種用餐風格歸因於北美的「清教徒」傳統——一種對清潔與清楚的渴望。然而,這卻是一種相當具有現代感的用餐方式,這種

用餐方式表現出人們想知道自己在吃什麼的願望。或許在英國的飲食傳統中也可以找到一些淵源:英國式的烹飪風格總是輕視並抵制輕佻的、不穩重的、簡單地混雜在一起的歐陸風格的食物,它們的烹飪理念宣稱:「最好的材料,不需要任何裝飾。」 我的萵苣沙拉依照法國風格,放在主菜之後、甜點之前(當然,完全不屬於法國風格的,是我對乳酪的省略。)美國人傳統上喜歡用沙拉開始一餐,他們甚至將沙拉與雞肉和米飯放在同一只碟子裡。但是,假如開幕曲是玉米,美國人或許就會讓擺在這個位置上的萵苣消失。這樣做的目的是提供一個間歇,在我們最終抵達餐後甜點這道菜時,讓我們的味覺得到一次更新——經過熱騰騰的主菜之後,我們要讓消化系統先習慣一

下室內的溫度,然後才可以食用冰冷的食物。冰淇淋是一種絕妙的食品,是現代技術所創造的奇蹟,它盛放在碟子當中,呈半固體形態,甜膩、厚重、合乎禮儀,是我們文化當中絕大多數人喜愛的食品。主人在冰淇淋的選擇上是自由的,他可以購買現成的冰淇淋(這樣的冰淇淋會被客人們欣然接受,尤其當主人花費了時間與精力,將採購冰淇淋當成一件「重要的」任務來完成的時候);也可以大張旗鼓地自己製作。目前,在中產階級圈子裡,花費大量的時間,不辭辛苦地做一桌豐盛的晚餐招待朋友,是送給朋友的最慷慨大方、殷勤周到的禮物,很少有什麼別的東西能和它相提並論。 讓我們更仔細地思考一下我們一餐的結構吧,我們一餐的核心,傳統上是令人愜意的M

+S+2V結構。M是肉類,S是澱粉,V是蔬菜。肉類與澱粉顯然是吸引我們注意力的焦點,是一餐的重要組成部分,就如同婚禮上的那對新人。兩種蔬菜,相當於女儐相,雖然她們也濃妝豔抹,卻只起著從屬與陪襯的作用;這個結構也被玉米的兩種附屬物(鹽與融化的奶油)所預示,而在沙拉的兩個陪伴物(調味油與檸檬汁)中再一次得到強調。從屬——就如同英語句子當中的子句——仍然是我們文化的一個標誌。不管陳設的新傾向是什麼,為了節省時間,每樣食物都同時擺在一個大淺盤中——甚至在冷凍快餐桌上或飛機中的食物包裝紙上,也擺著完整的一餐。 在創作一餐時,需要掌握各種烹飪方法,因為我們不但很複雜還很能幹。通常,我們使用煮、烤、炸、

醃、冷凍等方式進行烹飪。在用餐時,我們使用牙齒與雙手,並用餐巾和洗指碗來清潔手指(吃玉米的時候);我們使用刀子來切割,用叉子戳起切下來的烤肉(吃雞肉的時候);我們將叉子平放,讓叉尖朝上,把刀子當成清道夫(吃米飯的時候);有刺穿功能的叉子是吃沙拉時的主要工具;在吃冰淇淋時,我們拿平滑、順手的嬰兒用的勺子。這些應該在正確的時間、以正確的方法使用的工具,自從我們孩提時代起,就對我們反覆地進行訓練,直到我們可以毫不費力地駕輕就熟。這是一個證明我們「受過良好教養」的難得機會,因此,我們會毫不猶豫地這樣去「做」。 再一次,我們注意到,我們的膳食在內涵上幾乎完全都是女性的。玉米在美國印第安人間是「母親與

滋養品」的象徵;雞肉——白肉,幾乎沒有什麼脂肪——對我們而言,是典型的「女性」選擇;米飯是一種精緻的穀物,尤其當它們顯出鬆軟的樣子時,是我們所喜歡的,它色澤潤白,類似雞肉,在它的神話起源中——儘管不是我們文化當中的——是一個小女孩;萵苣輕飄飄的沒有脂肪,但它同時又是冰冷的、綠色的,因此也是女性的;檸檬是乳房;橄欖油是處女;冰淇淋是冷冰冰的乳製品,它渾圓的形狀,有著明顯的女性氣質;鹽是一個例外,但即使是它,也是中性的而非男性的;從乳脂中提煉出來的奶油也是女性的。 此外,雞肉在傳統上會讓人聯想起節日,儘管現代的工廠化農場已經使這種家禽變得越來越便宜,並且可以隨處買到。芭芭拉.派姆的小說對廚房人

類學充滿了幽默的洞察力;在他的小說中,「一隻家禽」是為應邀而來的牧師準備的,它看上去樣子嚴肅,不顯得肉感,「鍍金的皮膚如同牧師主持聖餐與彌撒時穿在身上的禮服」。今天,雞肉與沙拉這兩樣食物是時尚的,因為它們不含脂肪;冰淇淋享有聲望,因為它是奢侈品,是現代飲食上的勝利;甜點在一個「高調」上結束了一餐,儘管我們具有現代性,我們仍然是一個浪漫的人,喜歡以一個高潮來結束我們的藝術工作——不管傳統上作為一餐中心的主菜是什麼。 異常簡單,卻頗為自負的一頓飯,對我們而言,意味著許多事情,它就像一齣結構完美的戲劇,為我們帶來娛樂。所有的參與者既是演員,也是觀眾。對我來說同樣重要的,是要密切關注所使用材料的多

樣化與對比性,這頓特殊晚餐的組成成分,能代表地球上大多數國家的飲食結構,它包括所有類型的食物:蔬菜、澱粉、肉類、水果、牛奶與糖果、植物油、奶油、檸檬汁(我為我的沙拉調味品選檸檬汁而不選醋的原因有如下幾個:首先,我喜歡檸檬汁,檸檬汁可以與雞肉做很好的搭配;其次,醋會影響我們對葡萄酒的品嚐,這是一個很大的題目,無法在這裡進行探討;最後,我需要一種水果為我的食物做完成時的裝飾。)還有陌生的、令人不安的原料——鹽。我之所以選擇這個主題,還因為它提供了一個適當的環境,可以讓我們探討諸如速食、超市、廣告策略、流行食品等現代社會特有的現象,以及這些東西所創造的神話。我所選擇的每一樣食物,本身都有一個神祕的、

熱情的、通常是野蠻的歷史;每一種食物都促使著人類種族的覺醒,以它自己特有的方式約束著我們、誘惑著我們、驅趕著我們、鞭策著我們。 這九種食物引起了我們對一些令現代社會苦惱的巨大問題的思考,這些食物:有的相當危險,有的是農作物同一性與遺傳工程學的勝利;地球上極為肥沃珍貴的土地受到了污染以及鹽化;文化傳統遭到破壞,以及以替代品取代——還有什麼其他可以替代的東西呢?平民化與廚藝精湛相衝突;農村機械化的推廣令人類生去了謀生的手段;動物權與廉價肉品的對抗;食物輻射、添加劑、抗生素、除草劑與殺蟲劑,還有其他一些令我們喪失信任的東西,無所不在。當我開始寫這本書時,我原本打算寫得輕鬆有趣一些,然而,事實上,

我在寫作中經常處於憤怒與恐懼的狀態。 厭倦是二十世紀的社會毒氣,當然,我們額外還擔負了自然界的毒氣,那就是污染。厭倦由於失去意義而產生,它源於與他人及我們過去聯繫的失敗。這本書是對理解的一個溫和的呼籲——絕對沒有什麼東西是生來就令人厭倦的,每一天並不令人厭倦,普普通通的事物也一樣,畢竟,這些是我們共同擁有的東西。最近,我們決心去思考一些過去曾認為不值得考慮的事情,積極地去詢問一些曾被認為過於基本的問題,之所以產生這樣的變化,我想是因為我們想要再次找回那些古老但卻被無情忽略了的像是注意力、感受力與感恩等的人類反應。在因無知與疑惑而做出迷信的糊塗事或蠢事方面,我們已經得到了太多的教訓。厭倦容易

令人急躁,當它與具有破壞力的巨大權力相伴時,是極度危險的。W.H.奧登寫道: ※那些古老的警告, 仍然具有令我恐懼的力量。 不敬的言行比迷信更加愚蠢。

傳統辦桌轉型為網路餐飲品牌之創作研究

為了解決食物包裝紙 的問題,作者蔡典益 這樣論述:

隨著社會型態與經濟的改變,喜慶宴客幾乎都是在室內舉行,不但有富麗堂皇或是主題型的室內設計與造景,亦有舒服的環境與桌椅,臺灣原本重要的傳統辦桌文化受到嚴重的擠壓,不但容許擺桌設宴的場地減少了,加上戶外天氣熱,雖有業者開發出可搭配棚子使用的戶外冷氣車,但所費不貲。另外亦有不少辦桌或桌椅租賃業者採用與餐廳飯店同樣的桌椅布置,但整體的風格卻顯得混亂。雖然辦桌業者不斷地改良與更新,仍抵擋不住時代與觀念的變遷,亦吸引不了年輕人欲喜慶宴客時的首選。本創作研究藉由文獻探討臺灣辦桌產業,了解到辦桌的發展與產業狀況,並了解到其文化特色。也在網路購物、網路餐飲品牌、冷凍即食品等相關文獻資料中,也可得知消費者對於網

路購物的消費習慣與喜好。並透過對問卷調查結果綜合分析後,了解消費者幾乎都曾吃過或聽過辦桌,也對辦桌的人情味特別有濃厚記憶;且消費者在網路購物時會在意照片不應差異過大、加熱應簡單明瞭等習慣。因此在進行將辦桌轉化為網路餐飲設計創作時,應將辦桌的特色與文化內涵融入於品牌與相關的商品設計中,加深消費者與辦桌的鏈結與印象。而且在辦桌菜餚的選擇上,應該符合消費者對於即食加熱料理的飲食習慣,並附上清楚明瞭且以圖示資訊為主的加熱方式,讓消費者可以輕鬆照著步驟還原辦桌菜餚。最後依照現代消費者的家庭狀況,區分為:小家庭、單身族與朋友聚餐三大類別,並針對這三大類別進行主題包裝系列創作,讓消費者在選擇餐點時,可以依照

使用情境進行選購。期望本創作研究可供未來欲轉型的辦桌產業或是傳統餐飲產業,想要藉由網路販售餐飲時,可以有個參考依據,除了延續其餐飲的生命力與文化外,更期待能夠在網路上創造新價值,讓更多的消費者可以品嚐到來自各地的美味佳餚。

食物包裝紙的網路口碑排行榜

-

#1.盤點形形色色的食品包裝紙 - 每日頭條

德國PSP公司開發出泡沫紙生產新工藝,用它生產的包裝材料可替代泡沫塑料。該種泡沫紙採用舊書報廢紙和麵粉作原料,先將回收的舊書報切成碎條,再碾成纖維 ... 於 kknews.cc -

#2.食品級包裝紙- 飛比價格- 優惠與推薦- 2022年2月

分享取消 · 黑芝麻丸包裝紙金色錫紙手工巧克力鋁箔紙包糖果紅糖塊茶葉食品級全館免運 · 50個三明治包裝紙一次性食品級防油早餐吐司三文治漢堡袋烘焙家用【白嶼家居】 · 黑芝麻 ... 於 feebee.com.tw -

#3.華紙-食品包裝特殊紙產業 - 中華紙漿股份有限公司

華紙所有的食品包裝用紙,均經過SGS認證,不含螢光劑,且符合TFDA與FDA法規。 於 www.chp.com.tw -

#4.食物包裝紙 - 中

紙製品 · 塑膠製品 · 竹木製品 · 餐具包 · 錫紙容器 · 發泡膠容器 · 保鮮紙& 錫紙 · 其他 · 行業分類 · 最新資訊與活動 · 合作伙伴 · 聯絡我們. 食物包裝紙. 詳細資料. 於 cpk.com.mo -

#5.食品包裝紙 - 友盟企業有限公司

友盟企業有限公司致力於推廣高級烘焙包裝材料、烘焙材料及餐飲食品容器,豐富多元的烘焙包材選擇,貼心的設計以及高質感的呈現,更提供食品餐飲烘焙界各種最新流行的 ... 於 www.yumeng.com.tw -

#6.Eco Design:食物果皮、殘渣發酵製成的環保食物包裝紙

我們常常使用防油紙袋、塑膠袋來包裝蔥油餅、甜甜圈等街邊小吃,但是,這些沾上油的紙袋、塑膠袋都不好回收,最後只能被當成一般垃圾丟棄,義大利設計 ... 於 today.line.me -

#7.注意了!这几类食品包装纸是不能接触食物的 - 手机搜狐

印刷业专家指出,餐盘纸及食品包装盒表面的印刷油墨大都含苯类物质,一旦遇到油类物质,有机染料物会被溶解并黏附到含有油质的食物上。这些物质若在人体内长期积累,会对 ... 於 m.sohu.com -

#8.注意了!這幾類食品包裝紙是不能接觸食物的

印刷業專家指出,餐盤紙及食品包裝盒表面的印刷油墨大都含苯類物質,一旦遇到油類物質,有機染料物會被溶解並黏附到含有油質的食物上。這些物質若在人體內 ... 於 www.gushiciku.cn -

#9.蠟紙

我們的產品有多種國內外用紙,包括防油紙,食品包裝紙,三明治紙,漢堡紙,蠟紙,矽酮紙,烘焙紙,白色牛皮紙,薄紙,紙杯和其他紙製品。日常使用。 在线咨询. 導航. 關於 ... 於 www.ifulton.com -

#10.【嚴選SHOP】50張正方牛皮郵報炸物紙防油纸淋膜紙餐盤紙 ...

【嚴選SHOP】50張正方牛皮郵報炸物紙防油纸淋膜紙餐盤紙漢堡紙油紙墊襯紙包裝紙托盤 ... 內層淋膜防油防水安全衛生無汙染; 食品級牛皮紙(60克) 可直接接觸食物簡約大方 ... 於 www.selectshop.com.tw -

#12.食品包裝ʙ - 三麟彩色印刷 包裝彩盒—2021榮獲ISO22000 ...

食品包裝ʙ 包裝,紙盒,盒子,彩盒,蛋糕盒,. 於 sanlin.waca.ec -

#13.食品包裝紙的英文怎麼說 - TerryL

食品包裝紙 的英文怎麼說 · 食: 食名詞(用於人名) a word used in person's name · 品: Ⅰ名詞1 (物品) article; product 2 (等級; 品級) grade; class; rank 3 (品質 ... 於 terryl.in -

#14.食品包裝袋/包裝材料 - 源品實業- 真空包裝機

源品實業- 真空包裝機、真空包裝袋、封口機、日期標示機. 於 www.eakup.com -

#15.這些紙包裝食物,竟然會危害身體(組圖)

在包裝食物的時候,一定要使用經過消毒的紙盒,不放心的話,可以在紙盒上墊一層保鮮膜等安全的食品包裝袋,以隔離食物和紙盒,以防食物染上致癌物。 多國 ... 於 www.secretchina.com -

#16.米紙- 维基百科,自由的百科全书

此条目的主題是一種用米製造的食物包裝紙。關於印刷用的米紙,請見「米紙(印刷)」。 米紙(英語:Rice paper),是一種用於食物的包裝紙,成份是米。 米紙可以作為食品 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#17.袋系列-麵包袋

烘培食品包裝袋有環保麵包袋、吐司袋、PLA麵包袋等,環保食品包裝袋有各種大小的設計,使用後丟棄可自然分解,天然無毒、食用安心。原始本色亦提供環保食品包裝袋 ... 於 www.othink.com.tw -

#18.食品包装纸_搜狗百科

食品包装纸是以纸浆及纸板为主要原料的包装制品,需要满足无毒,抗油、防水防潮,密封等要求,且符合食品包装安全要求的用于包装食品的纸。食品包装纸因其与食品直接 ... 於 baike.sogou.com -

#19.食品包裝:由古至今 - 科技大觀園

商周時期,青銅器大量鑄造,使得包裝材質有了新的發展,青銅鑄造的壺、罐等,成為新的包裝容器。 東漢蔡倫發明紙,發展到唐朝,紙的用途已經從最早的書寫應用到食物、茶葉 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#20.防油食品包裝萬用漢堡紙 - 生活市集

連食物都要很網美,防油食品包裝萬用漢堡紙,三明治、漢堡、麵包、捲餅都適合使用!作為食材包裝、拍攝背景,都能提升其美感! 於 www.buy123.com.tw -

#21.注意了!这几类食品包装纸是不能接触食物的 - 搜狐

这类纸主要是回收纸生产的(办公废纸,新闻纸等等是主要原材料),而且表面有一层油墨。印刷业专家指出,餐盘纸及食品包装盒表面的印刷油墨大都含苯类物质 ... 於 www.sohu.com -

#22.食物包裝紙,又叫漢堡包紙或三文治紙,內層裱膠不滲漏

食物包裝紙 ,又叫漢堡包紙或三文治紙,內層裱膠不滲漏,外層印花紋圖案,有不同大小及紙質、紙厚可供選擇,仲可以做L形開口袋,起訂量都係由20000張起,有需要就打來傾 ... 於 www.facebook.com -

#23.食品包裝紙 - 食物百科

用玉米澱粉和水做的"膠水"把餃子封好。在亞洲市場的冷藏箱中,可以找到成堆的這種包裝紙。存放在冰箱或冷凍室中,但在使用前 ... 於 foodedia.com -

#24.分享防油食品包裝紙(淋膜紙/漢堡紙)-1包100張(26×36cm)

分享防油食品包裝紙(淋膜紙/漢堡紙)-1包100張(26×36cm),烘焙小物,花紋經典耐看,美觀實用兼具;尺寸26x36cm可包各種食物;三明治/漢堡/捲餅. 於 tw.buy.yahoo.com -

#25.食品包裝

等,成為新的包裝容器。 東漢蔡倫發明紙,發展到唐朝,紙的. 用途已經從最早的書寫應用到食物、茶葉、. 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#26.食品包裝紙烤盤紙料理紙淋膜紙格拉辛紙 - 關於鈺植

如吸水紙/ 水溶紙/ 防油紙/不織布/ 立體茶包/ 棉線/ 鋁線/ 色防油紙/ 漢堡包裝紙/ 奶油包裝紙/ 貼合用鋁箔和紙/ 色餐巾紙/ 耐扭轉紙/ 玻璃紙/ 扭轉膜/ 食品淋膜紙/ ... 於 www.elipaper.com.tw -

#27.跟進環保風潮救地球!食品包裝該如何更「綠」? - 食力

這個吸管由FSC認證的紙材製成,可以和包裝的其他部分一起回收。 利樂推行紙吸管。(圖片來源:FoodBev). 如果說歐洲遠在地球的另一邊,那麼就再舉 ... 於 www.foodnext.net -

#28.食品包裝紙英文 - 綫上翻譯

食品包裝紙英文翻譯: avenized paper…,點擊查查綫上辭典詳細解釋食品包裝紙英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯食品包裝紙,食品包裝紙的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#29.牛皮系列食品盒- 食品包裝用- 商品介紹 - 下島包裝廣場

食品開窗紙盒點心食品紙盒美式外帶紙盒午餐盒環保餐具. 於 www.shimojimataiwan.com -

#30.櫻桃屋精緻包材

櫻桃屋精緻包材社於1980年創立於高雄,主要從事店舖用品和包裝產品的販售及批發,舉凡衣架,模特兒,壓克力展示架,紙類包裝,塑膠包裝,飾品包裝,烘焙包裝, ... 於 www.taku.com.tw -

#31.這款「海藻包裝紙」不只可生物分解,還能與食物一同吃下肚

再加上海藻本身富含纖維與維他命,也是回教徒可食用的清真食物,這對回教國家的印尼來說是很重要的事情。因此Evoware 選用海藻做成食物包裝,並以符合 ... 於 www.seinsights.asia -

#32.JG047|【小柳產業】木質食物包裝紙/吸油墊紙.透明超薄 ...

日本製造的木質食品包裝紙。尺寸約11 x 42厘米,可用於生魚片和壽司的墊紙,以及糖果點心的包裝。本品為超薄厚度。 ☆若欲購買商品,詳請參閱「購物須知」 於 famishop.fami.life -

#33.防油食品包裝紙/淋膜紙/漢堡紙-1包100張26X36cm - 推薦價格網

推薦價格網: 防油食品包裝紙/淋膜紙/漢堡紙-1包100張26X36cm 推薦特價、價格介紹279 元以及規格說明,推薦價格網-網羅超多新款烘焙紙保鮮盒/便當盒專賣店正品相關商品 ... 於 recommendprice.com -

#34.包裝紙 - 中文百科知識

基本信息中文名:包裝紙英文名:wrapping paper 定義:用於包裝的紙類型:紙包裝紙 ... 紙、防潮紙、火藥包裝紙、中性包裝紙、半透明紙、防鏽紙、防油紙、食品包裝紙、 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#35.包裝紙,包裝袋|新將食品包裝材料專家

新將提供多款包裝紙與包裝袋。包裝紙袋適用於屬乾性的食物包裝,例如: 土司、雞蛋糕、鹹酥雞…,紙袋可增加透氣度,也有多種尺寸可供選擇。塑膠包裝袋可用於湯水類食物 ... 於 www.hcshop.com.tw -

#36.食品級用紙 - 翔帝紙業有限公司

食品級包裝用紙及合版保護用紙、紙(糖包、糖果、紙杯、冰棒、臘紙、牙籤、防油袋、衛生筷、胡椒鹽包、茶包吊牌、保鮮膜紙管...等) ... 於 www.shungdi.com.tw -

#37.食品包装纸袋中常用的四类纸张类型 - 知乎专栏

食品包装袋定制时,可选用纸张种类有很多,经常用到的有四种:牛皮纸、铜版纸、白卡纸、胶版纸。不同类型的纸张坚韧度、光滑度和美观度各不相同,在定做 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#38.防油紙、食品包裝紙- 合眾紙業股份有限公司

產品特色. ○ 適用熱食包裝,不透油漬。 ○ 不含8大重金屬及有害人體之螢光物質, 符合EN71-PART3,CNS-11820,FDA-21, CFR176、170<B>規範。不含PFOA,PFOS及塑 於 www.upcpaper.com -

#39.包裝紙 - 中文百科全書

包裝紙 (wrapping paper),指用於包裝的紙. 強度高、含水率低、透氣性小、無腐蝕作用、具有一定的抗水性使用起來還很美觀·. 用於食品包裝的紙還要求衛生、無菌、無 ... 於 www.newton.com.tw -

#40.食品包装纸_百度百科

食品包装纸是以纸浆及纸板为主要原料的包装制品,需要满足无毒,抗油、防水防潮,密封等要求,且符合食品包装安全要求的用于包装食品的纸。食品包装纸因其与食品直接 ... 於 baike.baidu.com -

#41.用紙包裝食物的危害哪些紙包裝食物危害身體 - 華人工商網

我們平時的飲食,在家里或是在餐廳裡吃飯,用的基本上都是餐具,而一些外帶的食品,則需要包裝好,好一點的能保溫,次一點的最起碼也要防漏。 於 www.ccyp.com -

#42.防油食品包裝紙/淋膜紙/漢堡紙-1包100張26X36cm - Momo ...

推薦防油食品包裝紙/淋膜紙/漢堡紙-1包100張26X36cm, 花紋經典耐看,美觀實用兼具,尺寸26x36cm,可包各種食,三明治/漢堡/麵包/捲餅皆可包momo購物網總是優惠便宜好價格 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#43.環保可重複使用的食品包裝紙,可持續使用的無塑料食物儲存用具

Amazon.com: Bee's Wrap M 3 包裝紙,環保可重複使用的食品包裝紙,可持續使用的無塑料食物儲存用具,每包尺寸10 x 11 英吋(約25.4 x 27.9 公分) : 居家與廚房. 於 www.amazon.com -

#44.食物包裝紙購物比價- 2022年1月| FindPrice 價格網

食物 通常以碳水化合物、脂肪、蛋白質或水構成,能夠藉由進食或是飲用為人類或者生物提供營養或愉悅的物質。食物的來源可以是植物、動物或者其他界的生物,例如真菌,亦 ... 於 www.findprice.com.tw -

#45.這款「海藻包裝紙」不只可生物分解,還能與食物一同吃下肚

再加上海藻本身富含纖維與維他命,也是回教徒可食用的清真食物,這對回教國家的印尼來說是很重要的事情。因此Evoware 選用海藻做成食物包裝,並以符合 ... 於 www.tprm.org.tw -

#46.食物包裝紙高溫釋放有毒物質誤食恐致癌 - 蘋果日報

有時候吃東西不注意,會連食物包裝紙都不小心吞下肚。但這可能會在體內留下有害化學物質,千萬要留意。 據香港《蘋果日報》報導,香港專業教育學院 ... 於 tw.appledaily.com -

#47.三明治包裝紙| 2022年2月 - 樂天市場

... 包裝紙特價商品!Rakuten樂天市場還有更多三明治包裝紙推薦,讓您在開心的環境中盡情購物! ... 硅油紙烘焙家用烤箱紙烤盤紙錫紙不粘吸油紙食物專用三明治包裝紙. 於 www.rakuten.com.tw -

#48.請問古代食品都是用什麼包裝的,包裝食品一般用什麼紙?

2021年4月8日 — 請問古代食品都是用什麼包裝的,包裝食品一般用什麼紙?,1樓匿名使用者用布包裝。也有用紙的,不過紙質包裝是奢侈品。還有無關緊要的就不包裝。 於 www.doyouknow.wiki -

#49.包裝食品一般用什麼紙 - 優幫助

包裝 食品一般用什麼紙,1樓關夜鑲食品包裝袋定製時,可選用紙張種類有很多,經常用到的有四種牛皮紙銅版紙白卡紙膠版紙。不同型別的紙張堅韌度光滑度和 ... 於 www.uhelp.cc -

#50.食品包裝紙- 人氣推薦- 2022年2月 - 露天拍賣

你想要的網路熱門推薦食品包裝紙人氣商品都在露天!買食品包裝紙立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠,快來露天參加各種快閃優惠活動, ... 於 www.ruten.com.tw -

#51.紙材料發展潛力巨大,食品包裝紙須達標才安全 - 壹讀

限塑呼聲日漸高漲,作為替代品的各種食品包裝紙產品也日益豐富。從小吃檔口的紙袋,到快餐店的包裝紙、外賣袋和紙墊,不僅種類多樣,顏色和樣式也非常 ... 於 read01.com -

#52.防疫宅經濟發威華紙食品包裝紙訂單增二成 - 工商時報

防疫宅在家大增餐飲外帶、外送與宅配需求,華紙(1905)旗下食品包裝用紙訂單近一個月明顯增加二成,主要客戶為國際速食連鎖店等,預計3月再推出手搖 ... 於 ctee.com.tw -

#53.什麼?這個食物包裝居然可以吃!? | LiFe生活化學

其中有個可食用性包裝大家一定都有見過,那就是牛軋糖!每次拆開包裝後,內層會有一張近乎透明的白色紙包在糖果上。今天就跟大家介紹這種可 ... 於 www.lifechem.tw -

#54.食品袋 - 格森塑膠

家用食品袋能不能直接放入微波爐使用: 不能直接放入微波爐使用,需要使用專門的微波爐容器盛裝食物放入微波爐中加熱; 如何正確使用食品包裝塑料袋: 1、日常生活中應該 ... 於 www.ge-sen.com.tw -

#55.防油食品包裝紙(淋膜紙/漢堡紙)-1包100張(26X36cm)復古 ...

防油食品包裝紙(淋膜紙/漢堡紙 )1包100張(26X36cm)想讓精心製作的料理更為高級只要用小小的紙包裝就可以讓您製作出跟餐廳一模一樣的包裝安全不掉色的紙模加上好看的 ... 於 www.books.com.tw -

#56.【防油食品包裝紙】 2022推薦評價最佳 - 松果購物

限時特價防油食品包裝紙優惠倒數中,還有感應和燈,再不把握防油食品包裝紙就沒啦!松果購物為你嚴選最划算商品! 於 www.pcone.com.tw -

#57.袋袋相傳| A19 防油食品包裝紙-方形(漢堡紙)

方方的食品包裝紙,上膜處理後可以包裝油炸或溼的食物,有空白與郵報設計二款可以選擇,包裝漢堡、三明治很實用。 材質:紙(上膜處理) 款式:空白、郵報二種樣式. 於 www.bagbag.com.tw -

#58.防油紙

食品級包裝紙✓不含塑化劑✓SGS檢驗合格✓ ISO品保認證✓符合美國FDA檢驗合格 純白色/純牛皮色/ 牛皮本色報紙圖/ 報紙圖黑/ 歡樂派對(紅&綠) 花邊防油紙:雲龍粉/ 葉紋 ... 於 www.kuokang.com.tw -

#59.包裝紙- 永誠行

巧克力包裝錫箔紙-條紋 · 進口不沾抗黏布 · 牛軋糖包裝袋500張 · 巧克力包裝錫箔紙. . 商品分類:. 烘焙食品原物料 · 滷包/茶葉/茶包 (14). 乳製品.乳酪.奶粉. 於 www.ycbake.com.tw -

#60.食品包裝紙- 人氣推薦 | 健康跟著走

共有10...共有1046個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和食品包裝紙相關的商品. 你想要找的#食品包裝袋- 網路人氣推薦商品就來蝦皮購物,買# ... 於 info.todohealth.com -

#61.食品包裝紙在自選的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

【富山食品】我在乎未漂白點心三明治袋48入三明治袋點心袋漢堡紙防油紙袋牛皮紙袋吐司袋包裝袋包裝紙 · $190. 價格持平. 樂天市場富山食品. 起士乳酪條包裝紙(200張/ ... 於 biggo.com.tw -

#62.食品彩藝包裝紙 - 中日特種紙廠

棉紙與雲龍紙具有其他塑膠包裝材質没有的觸感與手感、且材質本身的透明度及朦瓏美,適用於彩藝食品包裝、糕餅烘焙等。 詢問有關此產品. 名稱 *. 電子郵件 *. 於 www.paperworld.com.tw -

#63.批發採購現貨外賣一次性餐具: 食物包裝紙由FBS.HK

批發採購現貨外賣一次性餐具: 食物包裝紙- 售罄下架不銹鋼餐具密胺(仿瓷)/美耐皿餐具陶瓷餐具玻璃餐具塑料餐具/用品有機玻璃(亞克力)餐具ABS樹脂餐具/用品PC仿玻璃塑膠 ... 於 www.fbs.hk -

#64.美式漢堡輕食紙 - 萬鴻貿易有限公司-日式餅乾盒-巧克力鋁杯-萬 ...

規 格: 30*30cm 、62*62cm、60*80 cm ; 包 裝: 1000pcs/包,7包/箱 ; 顏 色: 白色/TEA TIME/郵報/漢寶寶/歡樂繽紛 ; 產品特性: 食品級紙張單面防水防油,可防醬汁外滲,常用於 ... 於 www.unds.com.tw -

#65.歡迎光臨創傑包裝科技

進口單光紙+淋膜PE膜可防油&. 防水 ! 3.製成L型袋方便"消費者" 可直接. 打開袋口.不需從袋中取出 不沾手. 趁熱食用! 4.產品通過*SGS檢驗. 採用食品級油墨印刷. 於 cjay.com.tw -

#66.食品級包裝紙- 優惠推薦- 2022年2月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦食品級包裝紙商品就在蝦皮購物!買食品級包裝紙立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#67.全美防油紙袋抽測知名連鎖速食都驗出全氟化合物 - 環境資訊中心

科學家長期以來熟知全氟化合物(PFCs)對健康的威脅,但美國最新的全國性研究顯示,尚有多家速食連鎖業者仍然使用含PFCs的食物包裝紙、包裝袋、包裝盒 ... 於 e-info.org.tw -

#68.食物包装纸图片- 星期三 - 购物头条

食品级吸油纸厨房油炸食物专用一次性三明治包装纸烤盘防油纸垫纸 · 吸良木纸业食物纸半透明食品级包装防油纸小吃架篮专用500张包邮 · 吸油纸食物专用油炸烧烤垫盘纸防油垫纸 ... 於 m.xing73.com -

#69.食品級包裝紙 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到9819條食品級包裝紙產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息。 於 tw.1688.com -

#70.萬鴻貿易有限公司

聖誕系列包材 · 包裝紙專區 · 包裝袋專區 · 包裝盒專區 · 客製化專區 · 新品上市 · 杯類容器. 於 www.mrbaking.com.tw -

#71.食物包裝紙盒文青風, 手作設計, 手作商品在旋轉拍賣

在桃園市(Taoyuan),Taiwan 購買食物包裝紙盒文青風. 後面有使用圖示購入十個,目前只剩8個皆全新未使用過請放心購買朋友間野餐聚餐用來包裝食物超級加分! 於 tw.carousell.com -

#72.聯絡我們 - 錫安包裝

錫安包裝- 桃園袋子批發|包裝袋少量印刷|高溫殺菌真空袋|咖啡氣閥袋|自動化鋁箔捲;業界唯一工廠直營實體門市,擁有2千多款公版袋型,提供客製數量1000個即可印的 ... 於 www.shi-an.com.tw -

#73.食物包裝紙-新人首單立減十元-2022年2月 - 淘寶

蔥抓餅袋子包郵一次性紙包裝打包袋食品防油紙袋蔥抓餅專用包裝袋. 掌櫃推薦. ¥. 4.5. ¥9. 已售3000+件. 3万+評價 · 石磨坊油條紙袋食品淋膜防油銷蔥抓餅袋子白牛皮紙 ... 於 world.taobao.com -

#74.紙袋(食品用)供應商和製造商 - HKTDC Sourcing

牛皮紙包裝 紙包裝 印刷紙購物袋 印花購物袋 紙巾包裝 紙巾包裝 食品包裝用紙 包裝紙 禮品袋 紙袋 紙類包裝服務 單色紙袋 袋 食物儲存袋 家居用品 紙禮品袋 於 sourcing.hktdc.com -

#75.裕發興包裝

透明食品盒 · 方形食品盒 · 波斯頓派盒 · 蛋塔盒 · 三明治盒 · 瑞士捲盒 · 蛋糕盒 · 生日蛋糕盒 · 長條蛋糕盒 · 小蛋糕盒 · 拜拜蛋糕盒 · 餅乾盒 · 節慶禮盒. 於 www.104pack.com -

#76.質樸蜂蠟食材包紙,減少一次性袋子的使用| 大人物- 85793

使用時,和一般食物包裝紙沒太大差別,挑選呎吋適當的保鮮紙將食物包裝、密封即可。由於蜂蠟遇熱會融化,因此食物最好放涼了再包,清洗時也一定要冷水 ... 於 www.damanwoo.com -

#77.源品包裝材料有限公司| YUAN PIN PACKING CO., LTD.

提供烘焙業周邊的包裝配件,並提供客製化的需求。專業供應烘焙週邊包裝配件及各種塑膠袋(OPP、PP、PE材質)設計製造,提供外縣市(含離島)的寄送服務,如果有其他國家欲 ... 於 www.myyuanpin.com -

#78.【汉堡包装纸】价格- 京东商城

COM是国内专业的汉堡包装纸网上购物商城,提供汉堡包装纸价格,报价,参数,评价,图片, ... 烤乐仕空气炸锅纸烘焙吸油纸食物烤箱纸油纸炸鸡卷汉堡早餐包装纸肉餐盘防油纸 ... 於 www.jd.com -

#79.工業包裝用紙- 品牌與產品- APP PAPER | 亞細亞國際紙業

產品應用: 爆米花、餅乾、油炸食物、薯條、雞塊、食品托盤、甜甜圈盒、外賣盒等包裝。 ... foopak-食品防油蛋糕紙 Foopak 防油蛋糕紙專為烘焙用途使用,耐高溫、防滲油、易 ... 於 www.apptaiwan.com -

#80.淋膜包裝紙-牛皮-30X30CM-3000入/箱 - YS-BOX

品名:淋膜包裝紙-牛皮. 尺寸:30X30CM. 材質:食品級牛皮紙+PE淋膜. 使用說明:. 1.可用內層防油淋膜面接觸食物,包裝或鋪平擺上食物即可。 於 www.ys-box.com.tw -

#81.食品包裝袋 - 福陽企業股份有限公司

適用於封口膜、油包、醬包、米粉、油飯、黑糖塊、糖果、立體茶包、沖泡式飲品、咖啡粉、餅乾、蛋糕、堅果等各類食品包裝袋及包裝卷膜。 於 www.fuyang.com.tw -

#82.「食品印刷(下) | 食品包裝印刷該注意哪些事情!?」

食品包裝用的油墨完全無毒嗎?能直接接觸食物嗎? 印刷包材的選用須注意哪些事項?才能避免食用有害物質? 包裝越鮮豔越好看,紙碗也得越白越好? 於 www.mindscmyk.com -

#83.淋膜食品包裝紙、L袋-PE淋膜006 - 台灣武藤科技有限公司

淋膜食品包裝紙. ... 白牛紙-大麥L型淋膜紙袋 用途:漢堡/吐司/早餐店. 白牛紙-無印L袋 ... 淋膜紙. 白牛紙-無印淋膜平張紙 用途:美式餐盤襯紙/漢堡/吐司/早餐店. 於 www.mutopack.com.tw -

#84.空白平張紙、飯糰紙、漢堡紙、包裝紙、外帶紙袋 - 自然紙

牛皮包裝紙 ; l型袋. 牛皮紙三角袋防油紙袋、泡芙外帶袋、食品類或麵包包裝袋. 於 vert.com.tw -

#85.宣傳品/ 產品包裝袋設計印刷- ProductsPack 專業食品包裝膠袋 ...

協成膠袋實業有限公司專營產品包裝服務,包括食品包裝、推廣宣傳包裝,包裝印刷服務。設有多款包裝袋形及功能選擇,我們會根據客人的要求條件, ... 於 www.productspack.com -

#86.食品包裝禮盒- AceShop - 冠球紙創館

各式中秋禮盒,有多種規格12入蛋、15入蛋、20入蛋、9入蛋、小八角等尺寸。版面眾多適合各地名產、特色美食包裝使用。備有同款手提袋,搭配送禮更加大方。 於 www.ace.com.tw -

#87.無塑食物包裝紙

無塑食物包裝紙,不含任何塑膠成份,但可做到防油功能,亦可印刷Logo,可放炸物、薯條、包漢堡包、熱狗、三文治的包裝紙。 Plastic free food wrapper are using ... 於 www.kingspac.com.hk -

#88.OPP印刷蛋糕紙- 春泰企業社-台中製袋廠|OPP自黏袋|餅乾袋

OPP單張膜,OPP蛋糕紙,OPP蛋糕包裝膜,霧面包裝膜,蛋糕包裝膜,檸檬蛋糕包裝紙,肥皂包裝紙,客製印刷包裝膜,客製印刷OPP單張膜,客製印刷OPP包裝膜,客製印刷蛋糕紙, ... 於 www.foodpackage.com.tw -

#89.09. 各式食品防油紙/淋模/夾鏈/包裝(袋) - 藍格印刷

各式食品防油紙/淋模/夾鏈/包裝(袋). 食品包裝款式: 立袋系列 漢堡紙系列 炸物吸油紙 防油紙. L型 炸雞盒系列 乳酪條包裝紙 防油袋. 於 ec.blueco.com.tw -

#90.克林食品包裝紙

食品包裝紙. *尺寸:30 cm*10 m *無毒PE淋膜紙 *單面防水防油 *好撕好方便 ... 訂單滿$599可用$11元加購PPS-6B-250S 利百代環保紙吸管-斜口. 可加購每月優惠商品. 於 www.libertymall.com.tw -

#91.L袋,平張食品包裝紙,淋膜紙@ blog - 隨意窩

L袋,平張食品包裝紙,淋膜紙 台灣是一個外食人口眾多的國家。食材料理來自東西南北,混入了許多中西合併的元素。在紙袋包材的演化上,也從以往的純袋類,衍伸出相關的 ... 於 blog.xuite.net -

#92.美國製?WAXTEX??防油蠟紙?食品包裝紙 - PChome商店街

[偶拾小巷] 美國製WAXTEX 防油蠟紙食品包裝紙. 尺寸: 寬30.5cm 長22m. 素材: 蠟紙. 生產國: 美國. WAXTEX 蠟紙比一般的防油紙還有效防油. 適合用來包裝各式食物. 於 www.pcstore.com.tw -

#93.食物包裝紙 - Lyreco

食物包裝紙. ( 4 產品) ... Glad 佳能保鮮紙200呎. 產品編號: 6.628.101. 請登入或登記成為客戶? 顯示售價. product. Glad 佳能微波爐保鮮紙100呎. 於 www.lyreco.com -

#94.食品包裝袋印刷推薦,台中客製食品包裝印刷- 三力印刷

三力印刷提供食品包裝袋印刷服務,也可以接受少量食品包裝袋印刷,我們提供客製化食品包裝印刷服務,台中食品包裝印刷公司推薦。 於 www.sunlea.com.tw -

#95.防油食品包裝紙(淋膜紙/漢堡紙)-1包100張(26X36cm) - 東森 ...

優質淋膜工藝精緻印花花紋經典耐看美觀實用兼具尺寸26x36cm 可包各種食物三明治漢堡麵包捲餅等都能相容. ... 防油食品包裝紙(淋膜紙/漢堡紙)-1包100張(26X36cm) ... 於 m.etmall.com.tw -

#96.食品用紙 - MrPK包裝專賣店

【L袋/防油淋膜紙- 原白款】240x240mm. NT$158 ~ NT$1,500 ; 【L袋/防油淋膜紙- 牛皮款】240x240mm. NT$163 ~ NT$1,530 ; 【吐司袋-牛皮】淋膜200x240mm 三明治袋、早餐吐司 ... 於 shop.mrpk.com.tw