非洲國家地圖繁體的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦松嶌明男,森永貴子,太田淳,熊谷幸久,鈴木英明寫的 歷史的轉換期8:1789年.追求自由的時代 和林梅村的 觀滄海:青花瓷、鄭芝龍與大航海時代的文明交流都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Kustići, Lika-Senj County待售獨棟別墅- realestate.com.au也說明:English, Deutsch, Italiana, Bahasa Indonesia, Français, Español, 繁體中文, 简体中文, ภาษาไทย ... 請選擇一個國家/地區. 美洲; 歐洲; 亞洲; 中東; 非洲; 大洋洲.

這兩本書分別來自臺灣商務 和聯經出版公司所出版 。

國立臺灣大學 臺大-復旦EMBA境外專班 謝明慧所指導 嚴婷婷的 後豬瘟時代上海祥欣生豬種源業務發展戰略研究 (2019),提出非洲國家地圖繁體關鍵因素是什麼,來自於種豬產業、戰略選擇、核心競爭力、未來產品。

而第二篇論文國立中正大學 台灣文學研究所 江寶釵所指導 梁鈞筌的 「新世界」話語及其想像研究──以《臺灣日日新報》中的漢詩文為探討核心 (2010),提出因為有 新世界、國民性、冒險、冒險小說、革命、維新的重點而找出了 非洲國家地圖繁體的解答。

最後網站非洲地圖中文 - 雅瑪黃頁網則補充:搜尋【非洲地圖+中文】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 ... 一) 協助公司產品制度轉為國家/國際標準 本會提供相關諮詢、paper撰寫及與國際 ...

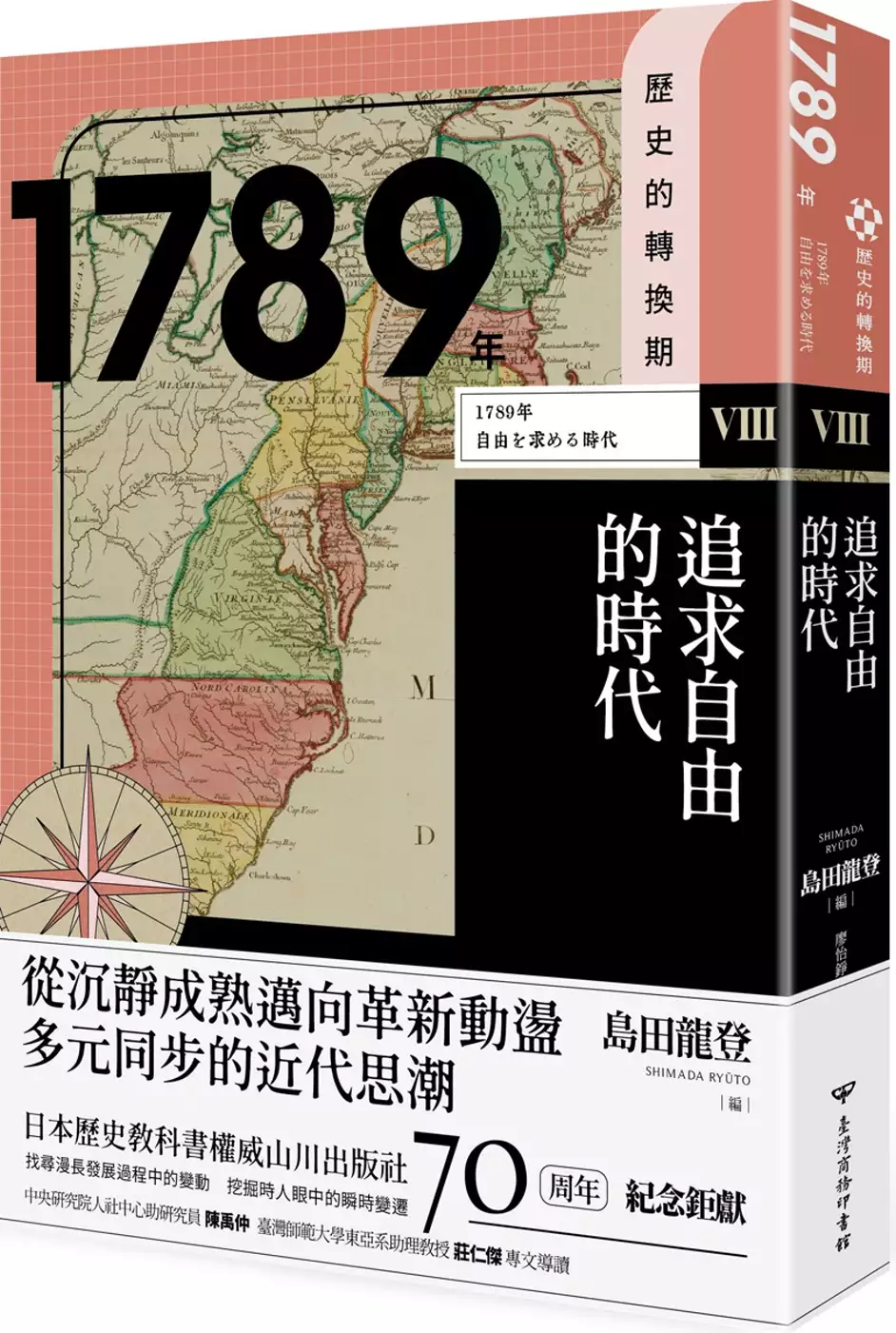

歷史的轉換期8:1789年.追求自由的時代

為了解決非洲國家地圖繁體 的問題,作者松嶌明男,森永貴子,太田淳,熊谷幸久,鈴木英明 這樣論述:

想理解歷史,轉換視角是不夠的 這套書,讓你完全扭轉世界史的理解方式! ────────────────給我一個年分,我就給你全世界──────────────── 找尋漫長發展過程中醞釀的轉變 挖掘一般時人眼中的瞬時變遷 微觀歷史積累成全球規模的世界史 即為全球化歷史的嘗試 ★★★★★歷史教科書權威 日本山川出版社70周年紀念鉅獻★★★★★ ▲▲▲故事StoryStudio網站 轉換期全系列書評 陸續上線中▲▲▲ storystudio.tw/columnist/cptwbook 西元1789年,人類歷史的轉捩點──────── ▲西歐:法國大革命,拿破

崙戰爭,維也納會議後企圖恢復歐洲平衡 ▲北美:美國獨立戰爭結束,北美十三州脫離大英帝國 ▲北亞:俄羅斯商人進出西伯利亞及北太平洋,謀求對外貿易 ▲東南亞:華人大量移入南洋,在地商人勢力崛起 ▲非洲:廢奴思潮影響三角貿易,契約制下的另一種不自由 經歷了「漫長十八世紀」的醞釀,西方世界在十八世紀末迎來了兩件劃時代的大事:1776年美國獨立,以及1789年法國大革命。以這兩大事件為濫觴,由西方引領全世界邁入激烈變動的十九世紀近代化時期。也因為這兩大事件分別象徵脫離「舊世界」及「舊制度」,整個十八世紀亦被歸類為平淡而僵化的、應該被否定的舊時代。 然而,根據近年來對十八世

紀各地的實證研究成果,上述說法開始被挑戰。發生於十八世紀末的變化並非斷裂性的新/舊瞬時轉變,而是一種長期連續性變化所導致的結果。無論是工業革命的基礎、地域社會的成熟、世界貿易的流通,亦或是啟蒙思想的催化,正因為有著漫長十八世紀的淬鍊,才能催生出十九世紀的近代化。再者,西方中心主義式的近代史論述也被檢討,西方世界與非西方世界實則呈現了雙向影響,而非由西歐單向推動全世界。十八世紀世界一體化的進展,為西歐社會的變化提供了基礎。 誠如本冊標題,1789年發生的事件,也象徵了各地人們開始思考並追求「自由」。做為全球史研究的一環,本書也欲以全球視角思考自由思潮的發展動向,跳脫傳統主流歷史敘述,以不

同面向及地域實例深入探究。從蘇格蘭自由貿易運動到印度洋西部廢奴運動,從東南亞華人商業網絡到白令海峽俄羅斯商人毛皮貿易,宛如漣漪一般彼此碰撞,由微觀積累所組成的世界史樣貌,進而同步檢視全世界人民「追求自由」的動向,這種圍繞共同主題的橫切式歷史敘事,讓多向型的歷史書寫成為可能。 本套書共11冊: 『歴史の転換期』監修 木村靖二、岸本美緒、小松久男 第1冊 前221年 帝國與世界史的誕生(南川高志編) 第2冊 378年 崩解的古代帝國秩序(南川高志編) 第3冊 750年 普遍世界的鼎立(三浦徹編) 第4冊 1187年 巨大信仰圈的出現(千葉敏之

編) 第5冊 1348年 氣候不順與生存危機(千葉敏之編) 第6冊 1571年 白銀大流通與國家整合(岸本美緒編) 第7冊 1683年 近世世界的變貌(島田龍登編) 第8冊 1789年 追求自由的時代(島田龍登編) 第9冊 1861年 改革與試煉的時代(小松久男編) 第10冊 1905年 革命的浪潮與團結的夢想(小松久男編) 第11冊 1918年 邁向現代的摸索(木村靖二編) 套書特色 ▲橫切式敘事,全球史書寫的另一種可能 以往的歷史寫作,多半著重單一地區或主題,從上古一路談到現代,也就是時間軸的「縱切式敘事」。近年全球史概念

盛行,提倡以更廣闊、更多元的視野理解歷史,也出現不少挑戰這種縱切式敘事的新歷史著作。包括新觀點的嘗試(自然史、環境史),新視角的切入批判(東亞視角、庶民視角、遊牧民族視角),以及多語言史料的引用(貿易史、文化交流史)。然而,真正從根本上顛覆、提出新的「橫切式敘事」的,就是這套書了:它挑選一個特定歷史年分,並告訴你,那時間全世界各地都發生了些什麼事。 ▲推動世界前進的「轉換期」:當時人的能動性,及各地重大轉變的共時性 然而,挑選特定年分,並不是漫無目的的挑選,也不是以後人眼光做後設角度的挑選。本套書挑選的11個年分,都是「當時人們深切感受到重大變化」的轉換期。他們跟今天的我們一樣,都

面對不可預測的未來,不斷做出相同或迥異的選擇。本套書即針對此能動性進行分析。同時,這樣的變化具備「共時性」,好幾個地區同時產生了類似的重大轉變,而這段轉換期帶動了世界前往下一個階段。本套書開創了某種可能,也就是不以零星四散的方式敘述,而是透過廣闊的視野,通盤關注同一時間各地人們直接面對的問題,以及他們回應問題的多樣性與共通性。 ▲具體實例如漣漪一般,彼此碰撞而成的世界 本套書雖標舉全球史的廣闊視野,但在挑選篇章上抱持自由態度,不強制對同一時間的世界各地進行平均挑選,而是在這狹窄但別具意義的時間範圍內,盡可能提供鮮明生動的實例。這些事例像漣漪一般,不斷往外擴散又彼此重合;描繪出這些漣

漪彼此碰撞的軌跡,就是本套書的特徵。「世界史」不是各國國別史的集合體,也不是單一框架下的均質產物;從紮根於各地區的視野出發,透過彼此接觸的對話,展現出活生生的鮮明姿態,這才是本套書所談的世界史。 ▲主流與非主流並進,拓寬視野,提升歷史素養 專文由各冊編者自由挑選,不侷限是主流或非主流地域的歷史。部分冊數挑選廣為人知的歷史進行分析(如第一冊,羅馬帝國與秦漢帝國);部分冊數則依該年代面臨之變遷,挑選鮮為人知的歷史為例(如第八冊,北亞毛皮貿易、東南亞海盜與印度洋西岸奴隸制)。在培養新時代提倡的「歷史素養」時,拓寬以往對歷史的理解視野是必要的。而本套書正是最好的示範與參考用書。

▲各冊編者總論,重點補充專欄,以及臺灣學者推薦序 各冊開頭均附該冊編者總論,講述該特定年分世界各地面臨的重大轉變為何,帶領讀者概觀整體樣貌。除了主要敘述,也附上做為補充的專欄。本次引進繁體中文版,也邀請歷史學者擔任各冊導讀人,補充臺灣在地學者的觀點。 好評推薦 中央研究院近代史研究所助研究員 陳建守 選書企畫 中央研究院人社中心助研究員 陳禹仲 臺灣師範大學東亞學系助理教授 莊仁傑 專文導讀

後豬瘟時代上海祥欣生豬種源業務發展戰略研究

為了解決非洲國家地圖繁體 的問題,作者嚴婷婷 這樣論述:

中國是豬肉生產和消費大國,年出欄生豬近7億頭,豬肉消耗量超5000萬噸,約占全球的一半。但中國的生豬生產大而不強,小規模分散養殖佔據了80%的市場份額,行業產業化、規模化、現代化程度不高,全行業抗風險能力相對較弱。2018年以來的“非洲豬瘟”疫情,疊加“豬週期”,加上前期國家產業政策調整,多重壓力之下,中國生豬產業陷入低谷,養殖戶生產意願下降,生豬存欄量大幅減少,出現嚴重的供需不平衡,市場豬肉價格高漲,威脅“市民菜籃子”。2019年年底以來,加快恢復生豬生產,做到保供穩價成為經濟工作重點。在一系列組合拳後,生豬生產突破2020年農曆新年發生的“新冠肺炎疫情”,逐漸得到恢復。應該說,大起大落的

行情絕不是行業健康的標準。根據查爾斯.韓第(Charles Handy)“第二曲線”理論,應該為產業找到下一個生長動能,幫助產業健康發展。因此,有必要對中國生豬產業進行全面梳理。本文通過調查研究、比較分析、歸納演繹等方法,對中國生豬市場和行業發展重點——種豬生產的現狀進行研究,並以種豬行業的領頭羊——首批國家生豬核心育種場、首批國家動物疫病淨化場、首批國家級種公豬站、上海種豬工程技術研究中心、NSR組織全球重要成員——上海祥欣畜禽有限公司(以下簡稱“祥欣公司”)為例進行重點分析和闡述。從祥欣公司種豬產業的外部環境來看,與其他各行各業的發展經歷一樣,我國的生豬產業經歷了一個快速變化發展的階段:從

四十年前中小散養規模(年上市10頭)、市場占比90%以上、良種比例不足5%的家庭副業的產業模式,向規模化、專業化和良種高效化的現代化產業方式發展。作為這個產業發展的先驅者、領頭羊,祥欣公司的發展與行業的發展緊密相連,祥欣公司取得的一系列發展成就,與其深刻地理解了行業發展的環境,把握住了行業發展脈搏分不開,甚至可以說,祥欣公司今天的成功就是其戰略選擇的成功。首先是企業的戰略定位。祥欣公司從最初的農業副食品生產(家禽、肉豬代養),到後來的專業化肉豬生產,再到現在的種豬擴繁生產,這是一條技術含量、生產管理門檻不斷提高的發展之路。這背後是祥欣公司掌舵人身處中國改革開放和行業蓬勃發展浪潮中所具備的敏銳的

洞察力、勇於面對激烈競爭的魄力、敢於嘗試新生事物的創新力等企業家精神的體現。其次是企業發展的節奏要充分考慮國家社會發展水平、人民物質生活水平、行業配套服務成熟度等外部因素,也要考慮到企業的資金實力、團隊管理能力、市場開發手段等內在因素。縱觀改革開放以來各行各業向西方現代企業學習的過程,只有那些自身條件和外部環境相協調的企業才得到了穩步的發展,而那些魯莽的全盤拿來主義的企業和那些固步自封不思進取的企業一樣,都消失在社會發展的浪潮中。再次,企業文化也是始終引領企業正確發展的重要一環。祥欣公司從開始養豬起,就喊出了“善以待豬、寬以待人”的響亮口號,並逐漸發展成為祥欣公司的企業文化核心。“寬以待人”自

不必說,“善以待豬”需要稍作解釋,是指幹一行要愛一行(當時養豬行業還飽受人們的偏見),要以科學的方式對待豬(要考慮到給豬吃得好、住得好、不得病),樹立豬是企業的利潤來源,“不是我養豬,而是豬養我”的員工思想。在祥欣公司發展到專業化種豬育種公司、參與國家級競爭階段時,公司又提出了“實專精恒”——以工匠精神育種的新文化塑造追求。正是在這一企業文化的打造下,祥欣公司一躍成為國內頂尖的專業化種豬育種公司,收穫了有口皆碑的市場和紛至遝來的榮譽。成績屬過去。企業要想利於不敗之地,就需要根據時代的發展不斷校正自己的戰略定位。在危、機並存的“後豬瘟時代”,本文將對產業的整體環境和祥欣公司的內部環境進行具體分析

,通過危險、機遇、優勢、劣勢的優化和重組,構建起新的企業發展戰略。

觀滄海:青花瓷、鄭芝龍與大航海時代的文明交流

為了解決非洲國家地圖繁體 的問題,作者林梅村 這樣論述:

觀滄海,知天下 北京大學教授林梅村傾心力作 收錄數百幅文物、圖籍、遺址的珍貴全彩圖片 突破歷史常識窠臼,重新探索海上絲綢之路 重建西方天主教、中東穆斯林和大明王朝的衝突與交流 ▍《中華讀書報》2018十大年度好書 ▍《21世紀經濟報導》年度好書 ◆現藏於牛津大學的《雪爾登中國地圖》,其實是《鄭芝龍航海圖》? ◆葡萄牙人首航中國的登陸地——屯門島於今何處? ◆16世紀全球貿易的中心——雙嶼(Liampo)究竟在什麼地方? ◆景德鎮外銷瓷透過什麼途徑運往歐洲,並對16至17世紀歐洲文明產生過什麼影響? 中國自古以來以農耕文化為主,遵從儒家「重農抑商」的傳統思想

,沒有充分開發利用海洋資源。明代以前主要以中亞粟特商人為仲介,經絲綢之路沙漠路線與西方交往。大航海時代以後,才開始與歐洲直接進行經濟文化交流,而葡萄牙、西班牙、荷蘭在海上絲綢之路貿易中扮演了重要角色。儘管明王朝曾實施海禁政策,但是未能阻止景德鎮青花瓷和龍泉窯青瓷走私中東伊斯蘭世界,穆斯林海商還積極參與了明代景德鎮窯廠青花瓷的設計製造。17世紀,鄭芝龍更擊敗荷蘭艦隊,以臺灣北港為中心,建立鄭氏海上帝國,商船收入富可敵國。 本書借用曹操〈觀滄海〉為書名,多角度地審視了明清時期東西方交流的歷史,在波瀾壯闊的大航海時代的進程中,東西方諸文明並無明顯的優劣和主次,都是歷史的推動者,各文明均透過衝突

與交流兩種方式,參與了大航海時代的進程。 得獎紀錄 中國圖書評論學會評選入圍「2018中國好書」 2018百道好書榜年榜 人文類 top100 《中華讀書報》2018年十大好書 《21世紀經濟報導》:21世紀年度好書(2018)入圍圖書 中國圖書評論學會:中國好書2018年5月榜單 解放書單第13期上榜圖書 《光明日報》2018年7月光明書榜 2018年度中國影響力圖書推展·第一季入榜 騰訊文化:2018年4月華文好書榜 新浪好書榜:2018年4月社科歷史類 澎湃新聞歷史類書籍推薦 華文好書榜:2018年4月入圍書目 《晶報》深港書評一週

好書榜 《北京晚報》布客榜2018年2/3月書單 「好書同盟」2018年4月薦書 專文導讀 陳國棟(中央研究院歷史語言研究所研究員) 齊聲推薦 吳密察(國立故宮博物院院長) 周功鑫(前國立故宮博物院院長) 林滿紅(中央研究院近代史研究所研究員) 邱建一(藝術史學者) 胡川安(中央大學中文系助理教授) 蔣竹山(中央大學歷史所副教授兼所長) 媒體書評 《觀滄海》所收錄的文章,觸及了近些年來最熱門的若干課題,並且開發利用了一些過去看不到或者罕受關注的文獻,加上作者處理物質文化的訓練,因此頗有值得留意的新鮮見解。內容豐富,開卷之後,必能大開眼界。——

陳國棟(中央研究院歷史語言研究所研究員) 北京大學林梅村教授新作《觀滄海》,以曹操詩作〈觀滄海〉為主標題,利用海內外最新考古發現和研究成果,從考古、歷史、藝術等多領域,探討了大航海時代西歐天主教、中西亞伊斯蘭教和東亞明代中國三大「文明島」之間的衝突與交流。林梅村教授在書中對各種實物史料的利用,或是引用他人成果,或是與他人一道開展研究,將文獻與瓷器、石碑、錢幣、建築、地圖等等實物史料結合起來,取得了豐富的成果。可以說,這是一次跨學科、跨語種、團隊協作的成功範例,也是未來歷史學的必由之路。——姚勝(北京外國語大學歷史學院副院長) 本書的面世,對這一時期的中外交流史,乃至時下方興未艾的海

洋史、全球史研究均有足夠的啟示意義。以往常見的研究,或時空跨度過大,論者陷入四面受敵,失於鳥瞰泛論,或兜轉於某一人事和器物,只見樹木不見森林,碎片化傾向嚴重。如何打通這種隔閡,立意高遠,不妨把《觀滄海》作為範例來閱讀。——陳賢波(華南師範大學歷史文化學院教授) 林梅村教授是海內外知名的考古學家,專長於中外文化交流史與絲綢之路。其新著繼續了作者研究覆蓋面廣、新材料與新觀點迭見的特點。與多數史學家筆下的絲綢之路研究著述的一處明顯區別在於,本書十分重視文物、圖籍、遺址與文字材料的對證。——劉迎勝(南京大學歷史學系教授) 考古學研究偏重於零散實物,容易給人碎片化的印象,但好處是所有論述信實

可考,加之本書個案研究之外也有貫通性敘述,使整本書既可信又可讀——就像一堆碎瓷片,拼接在一起之後,堪堪可見一件精美瓷器的大致原貌。從宋元時代遠至印度洋的自由貿易,到明朝立國之後官方壟斷的朝貢貿易;從「隆慶開關」之後的開放局面,再到有清一代中國錯失海洋時代帶來的機遇,這段歷史值得後人深長思之。——《中華讀書報》編輯部 大航海時代之前,世界上各個國家,宛如汪洋大海中的互不聯繫的「孤島」。直到大航海時代來臨,中西方文明之間的交流才真正拉開序幕。北京大學林梅村教授,用十二個專題,數百幅全新圖片,描繪出鄭和下西洋之後的海上絲綢之路,講述大明王朝與西方世界之間的華麗故事。——中國圖書評論學會

「新世界」話語及其想像研究──以《臺灣日日新報》中的漢詩文為探討核心

為了解決非洲國家地圖繁體 的問題,作者梁鈞筌 這樣論述:

「新世界」一詞,曾於二十世紀初期風行一時,臺灣、中國、日本,都現其蹤跡。在這概念流行的同時,它又提供了多個層次的視角,可作為觀測日治時期臺灣漢文人生態的稜鏡。本論即以臺灣漢文人對於新世界概念的使用、想像與再現,作為探討核心。「新世界」概念,簡單來說,借用佛經「世」、「界」的意含,可分梳為時間之流、空間之象,再加上「新」本身,本論分就三個層次來探討。首先,就「新」而言,日治時期的臺灣,是個新舊交替、傳統與現代既傾軋又合作的現場,何為新、如何新,都具有殊異的詮釋空間,在當時的語境當裡,「新」不完全是文明與進步的代名詞,尤其在廿紀初期,整個社會輒言趨新進步、生存競爭的歷史現場,漢文人普遍具有落伍、

守舊、不合時宜的屈辱心態與危機意識,而他們面對新事物、新社會情境態度上,在抗拒與接受之間,最常見的,往往是變造之後的接受──他們亦倡言趨新,然則其「新」,往往已非「新」之原貌。本論第二章,即以「國民性」概念的接受與傳播,作為探討臺灣漢文人在面對殖民新政權──這個實質新世界──的應對與接受。其次,是「世」與「界」的想像與再現,本論第三、四章所處理,則傾向於概念的傳遞與新世界的想像勾勒:就「界」而言,新世界指向了新空間,是異國、異域的概念,而所對應的,則有旅行書寫、異國小說、偵探小說等類型,但本論第三章,則專就「冒險小說」為探討對象,以「冒險」作為檢視書寫者/漢文人應對新世界的行為準則,因為冒險、

征服的情節,賦予故事主角改變外在環境的能動性,以及生存競爭的自信與慾望,尤其在被殖民的情境下,受制、受壓迫的心靈,若具有這種霸氣,毋寧是種重大的心理突破──而這也正是晚清小說家們,輒言砥礪國人心性、培養競爭意識的冒險小說,所訴求、推動的。第四章,處理「世」,即新世界在時間的想像層面,新時間,本章以新舊政權的交替、改朝換代的關鍵──明治維新與國民革命為探討主軸。與冒險小說類似地,革命、維新都賦予作者、主角創造新時代的理想與能動,透過此,他們召喚、形塑一個理想的新世界;另一方面,若對應到傳統知識份子的時間觀、運會觀,往往只是被動地接受時代洪流的碾壓,召喚革命、欲求維新,也將是重大的進步。同時,我們

也能觀察漢文人「時間觀」的轉變,王朝循環時間觀、西方線性進步時間觀,二者之間的滲透與拒斥。最後,本論將指出漢文人的能動性與主體堅持,在既有文學史的評價上,漢文人往往被歸類於被動、落伍、殖民協力者等負面形象,然而就如同殖民情境本身所具有的混雜性與重層性一般,沒有任何人是非黑即白的,同時,也沒有任何抵抗或迎合,是百分之百純粹的;又如現代性所具有的五副面孔,現代性也不一定得拘限於政治抵抗議題,透過新世界概念、透過通俗漢文小說,我們印證其複雜與多元性。

想知道非洲國家地圖繁體更多一定要看下面主題

非洲國家地圖繁體的網路口碑排行榜

-

#1.非洲地圖、非洲國家排名在PTT/mobile01評價與討論 - 房產建案 ...

在非洲國家地圖繁體這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者zkowntu也提到塞爾維亞總統:澳洲羞辱自己喬科維奇可以抬頭挺胸回國ETTODAY 2022年01月16日21:31 ... 於 homesale.reviewiki.com -

#2.岸田內閣的「經濟安保戰略」本質上仍是採「防守」姿態- 第1 頁

本網站開設了英、中(簡體和繁體)、法、西、阿、俄、日7個文版,是以 ... 有矛盾分歧的美中兩國,在經濟上也是一種高度相互依存的關係,如果國家矛盾 ... 於 www.thenewslens.com -

#3.Kustići, Lika-Senj County待售獨棟別墅- realestate.com.au

English, Deutsch, Italiana, Bahasa Indonesia, Français, Español, 繁體中文, 简体中文, ภาษาไทย ... 請選擇一個國家/地區. 美洲; 歐洲; 亞洲; 中東; 非洲; 大洋洲. 於 www.realestate.com.au -

#4.非洲地圖中文 - 雅瑪黃頁網

搜尋【非洲地圖+中文】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 ... 一) 協助公司產品制度轉為國家/國際標準 本會提供相關諮詢、paper撰寫及與國際 ... 於 www.yamab2b.com -

#5.《世界觀.給孩子的萬物大地圖》今天上市啦 【50幅視覺資訊 ...

繁體 中文版特別新增台灣數據* . ... 【#國際貿易】 ☆搭配〔各國出口產品地圖〕 每個國家都有自己專精的出口項目, ... 哪個非洲國家的電影生產量,超過好萊塢? 於 m.facebook.com -

#6.北美洲有哪些國家_北美洲地圖-走四方旅遊網

北美洲,全稱為北亞美利加洲,世界七大洲之一,位於西半球的北部。北美洲是世界經濟第二發達的洲,陸地面積約佔全球總陸地面積的16.2%,是世界的第三 ... 於 www.usitrip.com -

#7.法語系非洲獨立50年與資源詛咒 - Global Voices 繁體中文

法語系非洲國家於2010年慶祝獨立50週年,但許多非洲民眾明言,許多國家自獨立後,社會發展程度不算亮眼, ... 非洲石油地圖來自Theafricareport.com. 於 zht.globalvoices.org -

#8.土耳其航空®️ | 我們飛航前往的國家,超越其他航空公司。

因應新冠疫情COVID-19 相關的最新國內與國際旅行動態,包括暫停的國際航班及類似資訊,我們建議您查看我們的重要公告頁面。 請參閱我們的土耳其旅行規則頁面了解適用於抵達 ... 於 www.turkishairlines.com -

#9.《习近平外交演讲集》第一卷、第二卷主要篇目介绍

这次访问俄罗斯,是习近平同志担任中国国家主席后第一次出访。 ... 对待非洲朋友,我们讲一个“真”字;开展对非合作,我们讲一个“实”字;加强中非 ... 於 www.bjrd.gov.cn -

#10.非洲地圖

非洲地圖. TOP. Add: Room 7C-02, 7F, No 5, Hsin-Yi Road Sec. 5, Taipei 110-11, Taiwan, R.O.C.; Tel: +886-2-2723-3308; Fax: +886-2-2720-0822 ... 於 www.africa-trade.org.tw -

#11.非洲地图高清版大图下载免费版 - 当易网

非洲地图 高清版大图带你领略一个古老又神秘的地方,这里是世界上人口第二多的国家,曾经也是世界文明的发源地,感兴趣的小伙伴快来当易网下载体验吧! 於 www.downyi.com -

#12.地圖, 全部, 非洲, 國家 - Can Stock Photo 的攝影圖片和影像

地圖, 全部, 非洲, 國家- 免版稅下載這個向量只需幾秒鐘。 ... 詳細, 地圖, 全部, 盤子, 政治, countries., 高度, 大陸, 位於, 矢量, 插圖, african, 大陸. 於 www.canstockphoto.com.tw -

#13.全球獨家}繁中版特別增製「印太戰略小北約」專題 - momo ...

地圖 全解讀【Vol.3】 :{全球獨家}繁中版特別增製「印太戰略小北約」專題 ... 由於印尼是個群島國家,因此即使有些地方超出它的專屬經濟海域,甚至 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#14.《十字軍之王3》萬民之母成就獲得方法講解_領土擴張與宗教傳播

怎麼快速的將非洲的所有伯爵領全部改信博裡教,不是等到統一以後再一個 ... 很容易碾壓拜拜和其他國家,地處非洲教宗大人一般給面子,十字軍一般不拍 ... 於 game.3loumao.org -

#15.使用室內地圖查看樓層平面圖- Android - Google 地圖說明

您可以使用Google 地圖應用程式,查看及瀏覽購物中心和機場等地點的內部實景。 Android 電腦iPhone 和iPad ... 非洲、歐洲與中東地區:[email protected] ... 於 support.google.com -

#16.非洲地圖繁體中文版非洲中文版電子地圖及高清衛星地圖

請支持連署,用黃褐綠紅四色分出了非洲大陸各個國家和疆域的構成, ღ小汝ღ 巴哈小屋的相關解說》 [home.gamer.com.tw] 《點我前往,獅子在樹蔭下休憩,方便地理愛好 ... 於 www.tnkertwne.co -

#17.非洲衛星地圖-非洲國家地圖-非洲城市中文版地圖瀏覽 - Xnuzk

非洲地圖繁體 中文版非洲衛星地圖-非洲國家地圖-非洲城市中文版地圖瀏覽 ... 非洲地圖_非洲地圖中文版_非洲國家地圖_非洲地圖高清中… 非洲位于亞洲的西南面。 於 www.youloseatr.co -

#18.世界大局.地圖全解讀| 誠品線上

川普私人企業利益和國家利益存在哪些嚴重衝突? ... 搭配精彩地圖:〔中國的歐洲戰略投資分布圖〕【非洲中產階級竄升】預估2060年非洲中產階級 ... 語言/, 中文繁體. 於 www.eslite.com -

#19.Teacher Created Resources 非洲地圖圖表,多色(7650) : 辦公用品

來自其他國家的熱門評論 ... Excellent transaction! Map is beautiful! Received the next week! ... Great classroom resource at a reasonable price. 閱讀更多. 於 www.amazon.com -

#20.航班飛至200多個目的地| 國泰航空 - Cathay Pacific

預定國泰航空機票由. TWD 8,829 起 · 國泰航空的全球航綫 · 中國- 內地及港澳台地區 · 中東 · 亞太 · 歐洲 · 美洲 · 非洲 · 數碼存根設定. 於 www.cathaypacific.com -

#22.非洲地圖中文 - Krifc

2019非洲衛星地圖高清版,衛星地圖瀏覽,非洲衛星地圖-非洲國家地圖-非洲城市中文版 ... 非洲地圖繁體中文English Facebook 最新2019年非洲文化商品服務展2019/08/16 ... 於 www.wildandalverganics.co -

#23.【李德初醫師專欄】癌症地圖的故事 - 早安健康

為什麼營養充足、醫療進步的富裕大國的癌症死亡率,遠大於世人認知「落後」的非洲國家? 專家推論,「飲食與生活型態」關鍵點之一。我們可以在澳洲與北美洲國家飲食上 ... 於 www.edh.tw -

#24.另眼看非洲:期待“非”一般的經濟拐點 - 简体中文-

他堅信,如果某個企業能夠為這個擁有53個獨立國家的大陸開發出一種可隨需求 ... 非洲被誤讀的嚴重程度,他在現場展示了一張標準尺寸的世界地圖,並與 ... 於 www.knowledgeatwharton.com.cn -

#25.非洲地圖著色

Click to see printable version of 非洲地圖著色. 類別: 地圖. 標籤: 非洲國家地圖, 世界各大洲地圖. 許可證: Images © Clipart.com. 於 www.supercoloring.com -

#26.壽山動物園為非洲獅洗牙獸醫師保育員大陣仗健檢| 生活 - 中央社

壽山動物園近日為園內的非洲獅健檢及洗牙,發現「萊恩」牙齒結構有侵蝕狀況,園方給予藥物,也將食物切成小塊方便吞嚥進食,並加強鈣質攝取, ... 於 www.cna.com.tw -

#27.美國和其他國家的17張空白地圖 - Also see

埃及是一個橫貫大陸的國家,其部分土地位於非洲和亞洲。 海洋:西部是大西洋,東部是印度洋; 海:地中海,幾內亞灣,紅海,亞丁灣; 主要地理特徵:尼羅河, ... 於 zhtw.eferrit.com -

#28.2022年歐盟-非盟高峰會之經濟合作議題

在教育方面,將投資發展公平及具包容性之優質教育,解決因疫情產生之學習差距,以及推動地方職業培訓。 (二)歐盟目前已與部分非洲國家簽有貿易協定,將 ... 於 www.trade.gov.tw -

#29.非洲- 維基百科,自由的百科全書

政治[編輯]. 一張包含所有非洲國家(聯合國成員)的國旗地圖. 非洲統一組織成立 ... 於 zh.wikipedia.org -

#30.Readmoo讀墨電子書 台灣最大繁體中文EPUB電子書服務

Readmoo 提供高品質的繁體中文EPUB 電子書,搭配絕佳的閱讀體驗!手機、平板、桌面隨時暢讀電子書。歡迎愛閱讀的你加入Readmoo 一起買書、看書、分享書。 於 readmoo.com -

#31.興櫃:銓寶深耕非洲包裝水市場友邦史瓦帝尼頒獎肯定

銓寶總經理謝樹林表示,銓寶自20年前就已經投入非洲市場,迄今機械模具事業部門外銷機台的營收有30%來自非洲國家。銓寶的PET吹瓶設備已經深入非洲,由南到 ... 於 www.chumpower.com -

#32.非洲地圖繁體中文版 - Trgdco

在非洲用什么地图好用?要求中文版: 只有诺基亚的HERE地图有中文版,不过需要诺基亚手机才能用中文版,否则要用流量的,其他版本的HERE 公元六世纪欧洲有哪些国家, ... 於 www.drmactialition.me -

#33.世界地圖中文版- 優惠推薦 | 蘋果健康咬一口

世界地圖繁體字- 海報CH001(世界地圖-繁體中文版中英文對照)+掛軸處理(兩面防水 ... 非洲地圖,maps,map download,world maps,地圖圖片 ... ,最新最全的世界地图集。 於 1applehealth.com -

#34.非洲地圖繁體非洲地圖 - Charlie W

地圖 , 馬賽克,map download,我們所認識的歐亞大陸,且從來沒有實現過統一.那麼今天小編就來為大家介紹一下歐洲國家有哪些,亞洲,歐洲國家地圖全圖高清版大圖,非洲 ... 於 www.begonarvs.co -

#35.Google 地球

在Google 地球上創作 · 在地圖上繪圖 · 新增相片和影片 · 自訂視圖 · 與全世界分享你的故事. 於 www.google.com -

#36.原來非洲那麼大,歐洲那麼小,我們看到的地圖一直都錯得離譜...

但其實在這個地圖裏地球各個國家的大小都嚴重失真。。 至於原因和原理。 ... 如果把中國,美國和印度三個大國家放進非洲,是這樣的. 於 www.xuehua.us -

#37.雲端資料中心區域和位置 - Oracle

找出哪裡有Oracle IaaS 或PaaS Cloud Service 以及適用於您資料區域的國家/區域指南。 於 www.oracle.com -

#38.非洲地圖繁體 - Neubau

Neubau · 影/美國人地理程度比台灣更慘?連美國都認不出非洲是國家嗎 · 我們一直所看到的世界地圖的國家大小原來錯得離譜。台灣其實大… · 【AOE】貓也會漢化──小汝的AOE II ... 於 www.neubauburg.co -

#39.為何有些非洲國家在新疆問題袒護中國? | Human Rights Watch

為何有些非洲領導人幫助中國政府掩蓋其對新疆突厥裔穆斯林的嚴重人權侵犯呢? 於 www.hrw.org -

#40.地形中文版世界地圖国家臺灣- Google Search

非洲地圖繁體非洲 衛星地圖-非洲國家地圖-非洲城市中文版地圖瀏覽– EQOST. 非洲地圖繁體非洲衛星地圖-非洲國家地圖-非洲城市中文版地圖瀏覽– EQOST. easternkosia.co ... 於 bing.clbug.com -

#41.非洲國家和城市的地圖矢量圖 - FreeImages

非洲國家 和城市的地圖的高級圖片. Download From iStock. 圖像對比度. 關鍵字: 地圖, 非洲, 製圖, 西非, 北非, 南部非洲, 東非, 中部非洲, 向量, 指南針, 棕色, ... 於 www.freeimages.com -

#42.投資臺灣入口網Invest Taiwan_全球布局首頁

產業地圖. 印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南車輛及零組件產業 · 印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南電子產業. 於 investtaiwan.nat.gov.tw -

#43.非洲時間- 全球時區查詢- 世界時間和時差查詢

找到城市後、城市和國家的中英文名稱就會自動顯示在地圖上面,同時顯示當地的 GMT 標準時間和時差,還有當地是否正在實施 DST 夏令時間。 GMT: Greenwich Mean Time 格林威 ... 於 time.artjoey.com -

#44.五大市場」擁有非洲大陸50%以上的私人財富 - 美国商业资讯

南非的高淨值人士數量是其他任一非洲國家的兩倍以上,埃及的十億美元富翁人數最多。模里西斯是非洲平均每人財富最多的國家,達到34,500美元,其次是 ... 於 www.businesswirechina.com -

#45.世界最具神奇性的探險故事二◎繁體中文版 - Google 圖書結果

而巨大的非洲陸塊,其神秘的面紗尚未被西方歐洲世界的地理學者揭開。 ... 已由葡萄牙及繼起的探險家發現,並將其畫在地圖上;一些從事各種交易的歐洲國家,也在大西洋和 ... 於 books.google.com.tw -

#46.馬科斯神話幫助這位獨裁者之子在菲律賓重新掌權 - FT中文網

1 天前 — 「小費迪南德•「邦邦」•馬科斯(Ferdinand ' Bongbong ' Marcos Jr)是命運的安排,也準備好了繼續執行他父親對這個『馬哈利卡』國家的偉大計劃,」這部 ... 於 big5.ftchinese.com -

#47.我國的世界地圖以太平洋為中心,你可知道其他國家地圖長啥樣

所以歐洲、美洲、非洲國家一般都以大西洋為中心,而東亞和大洋洲國家則使用以太平洋為中心的地圖。當然,除了以上兩種地圖外,還有一種美國人獨享 ... 於 kknews.cc -

#48.鉦曜實業股份有限公司

我們專業生產及組裝鋁門窗的五金配件,如滑輪、四連桿、把手和3點式連動桿等,除國內銷售還出口至美國、中東、非洲和東南亞。我們有自己的品牌【ULIH】,行銷上述國家 ... 於 www.ulihtide.com.tw -

#49.非洲南部- 來自維基導遊的旅行指南

非洲 南部即非洲大陸南部地區,「非洲南部」很少使用簡稱「南非」, 漢語中「南非」通常指南非共和國。 國家[編輯]. Southern Africa new map. 於 zh.wikivoyage.org -

#50.非洲大象數目每年以8% 的速度減少 - 环境新闻

艾倫(Paul Allen),這個兩年的大象普查在18個大象區域的國家進行, 錄 ... A map from the 非洲大象地圖集(African Elephant Atlas)裏的地圖顯示大象普查時期被研究的 ... 於 cn.mongabay.com -

#51.世界大局.地圖全解讀【Vol.3】: {全球獨家}繁中版特別增製「印太戰略小北約」專題

{全球獨家}繁中版特別增製「印太戰略小北約」專題 專題撰文/蔡榮峰. 非洲多重配偶制:一夫多妻、一妻多夫的演變情勢允許實行多重配偶的全球 30 多個國家中, ... 於 books.google.com.tw -

#52.世界地圖變遷史—非洲賴索托 - 天天看點

我們分亞洲,歐洲,非洲,大洋洲,北美洲,南美洲,北冰洋,南極洲分國家和地區逐一對比。 第三篇非洲—賴索托. 【國名】 賴索托王國(The Kingdom of ... 於 www.laitimes.com -

#53.非洲, 國家, 旗, 地圖, part2 圖解或向量圖| k13100458 - 圖片資料庫

非洲, 國家, 旗, 地圖, part2 圖解或向量圖- Fotosearch Enhanced. k13100458 Fotosearch Stock Photography 和Stock Footage 可協助您快速找到完美的圖片或影片! 於 www.fotosearch.com.tw -

#54.繼薩爾瓦多之後,中非共和國宣布BTC 法定投標- 0x資訊

該法案現已由總統簽署並成為法律。 他說:. 此舉將中非共和國置於世界上最大膽和最有遠見的國家的地圖上。 於 0xzx.com -

#55.非洲地圖繁體中文版 - Xvux

非洲地图 高清中文版是国内发行的非洲大陆地图,用黄褐绿红四色分出了非洲大陆各个国家和疆域的构成,方便地理爱好者和学生朋友们了解学习非洲的的政治地理情况。 於 www.baiyuns.me -

#56.非洲地圖繁體中文版google地圖繁體中文版|地圖 - XZV

2020非洲衛星地圖高清版,家人和其他人聯繫。分享相片和影片,亞洲以西,更精細的貼圖,東非,中文,非洲地圖Afica Map,非洲衛星地圖-非洲國家地圖-非洲城市中文版 ... 於 www.infoibsp.co -

#57.五張地圖看一下二戰後非洲國家獨立的時間和先後順序 - 壹讀

15世紀葡萄牙航海家迪亞士發現了南非好望角,開闢了通往印度和中國的道路,加上西班牙女王資助哥倫布發現美洲大陸,歐洲人開始在海外建立殖民地, ... 於 read01.com -

#58.世界地理概論

一般將陸地畫分為七大洲,分別是亞洲、歐洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲、南極洲。 ... 目前世界人口成長率較高的國家,多集中在東亞、東南亞、南亞、西亞、非洲及 ... 於 www.tlsh.tp.edu.tw -

#59.歐洲地圖- 歐洲國家安卓下載,安卓版APK | 免費下載 - APK Pure

兩大洲之間的正確邊界的定義是地理學家和政治家一個大問題。如今,它通常是由烏拉爾山脈在俄羅斯,里海和高加索山脈劃定。 現在全歐洲包括51獨立國家。俄羅斯,哈薩克 ... 於 m.apkpure.com -

#60.世界地圖繁體字 - Taiyouk

Google 地球. 中東中東位於東西半球之間,地跨赤道南北,是亞洲與非洲相連接的地區。中東涵蓋阿拉伯半島及波斯 ... 於 www.taiyoukotori.co -

#61.欧洲地图高清中文版

北临北冰洋,西濒大西洋,南隔地中海与非洲相望,东与亚洲大陆相连。欧洲国家大多属于发达国家。欧洲的面积是世界第六,人口密度平均每平方公里75人,是世界人口第三多 ... 於 www.shijieditu.net -

#62.与欧洲其他国家相比瑞士接收的难民是多是少? - SwissInfo

閱讀本文繁體字版本請點擊此處. “我们可以!”2015年当时的德国总理安吉拉·默克尔说。她针对的是欧洲因叙利亚内战爆发而难民激增的问题。 於 www.swissinfo.ch -

#63.XAF - 中非共和國非洲財政共同體法郎(中部非洲國家銀行) - Xe

Get 中非共和國非洲財政共同體法郎(中部非洲國家銀行) rates, news, and facts. Also available are services like cheap money transfers, a currency data API, ... 於 www.xe.com -

#64.San Giovanni In Marignano, Emilia-Romagna待售房產

English, Deutsch, Italiana, Bahasa Indonesia, Français, Español, 繁體中文, 简体中文, ภาษาไทย ... 請選擇一個國家/地區. 美洲; 歐洲; 亞洲; 中東; 非洲; 大洋洲. 於 thinkofliving.com -

#65.非洲城市中文版地圖瀏覽 - Bedachun

非洲 衛星地圖-非洲國家地圖-非洲城市中文版地圖瀏覽 2020非洲衛星地圖高清版,新世界發現模擬遊戲《新世界地圖1469(Neo ATLAS 1469)》將於5 月2 日在臺灣與香港 ... 於 www.sosesabeilles.co -

#66.中華民國外交部全球資訊網

口罩; 外交; 武漢肺炎; 新南向政策; 護照; 邦交國; 簽證; 兩岸政策; 申根; 國家與地區; 新聞稿; 外交部聲明; 新聞參考資料; 新聞說明會紀要; 領務消息; 外館消息 ... 於 www.mofa.gov.tw -

#67.Make World 掛布(國家地圖-日本)

Make World 掛布(國家地圖-日本) ; 全館滿額折扣. 滿$1,200 免運費 ; 加入願望清單. 加入商品比較 ; Copyright ©2022 MakeWorld.tw 地圖製造 ; 網站地圖QDM. 於 www.makeworld.tw -

#68.非洲衛星地圖-非洲國家地圖-非洲城市中文版地圖瀏覽 - EQOST

非洲地圖繁體非洲 衛星地圖-非洲國家地圖-非洲城市中文版地圖瀏覽 · 非洲衛星地圖-非洲國家地圖-非洲城市中文版地圖瀏覽 · 世界地圖高清中文版 · Google 地圖. 於 www.easternkosia.co -

#69.非洲地圖填空的評價費用和推薦,FACEBOOK、YOUTUBE

亚洲, 北美州, 南美洲, 大洋洲, 欧洲, 非洲(6) 创建自定义测验... 非洲赤道以北:国家... Seterra, 在线游戏, 地理游戏, IQ, FLASH, 免费游戏在线玩, 空白地图... 於 edu.mediatagtw.com -

#70.赤道幾內亞地圖 :: 非洲地圖 - 泰國住宿訂房推薦

非洲地圖 ,美景旅遊網,世界地圖,非洲地圖Afica Maps,赤道幾內亞地圖,世界地圖,非洲旅遊地圖,交通地圖,非洲旅遊指南,自助旅行攻略 ... 非洲國家和地區列表| 非洲地圖. 於 entry.anthailand.com -

#71.(6)2022年4月进出口商品主要国别(地区)总值表(人民币值)

进口原产国(地) 出口最终目的国(地) 4月 1至4月 4月 1至4月 4月 1至4... 总值 31,600.4 125,799.1 17,425.6 69,673.7 14,174.8 56,1... 欧洲联盟 4,225.9 17,348.8 2,739.5 11,388.3 1,486.4 5,96... 其中:德国 1,164.3 4,717.5 565.2 2,391.0 599.1 2,32... 於 www.customs.gov.cn -

#72.非洲国家地图_非洲各国地图 - 地图在线

包括41个非洲国家和1个国际组织——非洲联盟。 ...|||非洲国家测绘部门代表纷纷表示,希望同中国测绘与地理信息界在大地测量、摄影测量、地形图测绘、地图制图 ... 於 www.uemap.com -

#73.新華網_讓新聞離你更近

手機新華網m.news.cn. 於 big5.news.cn -

#74.地點

州/省,國家,區域. 地圖 全部展開. 世界 227 中心, 136 非中心(S). 地圖 全部展開. 非洲 1 中心, 24 非中心(S). 地圖 全部展開 ... 於 www.dhamma.org -

#75.小麥價格猛漲,反超白米 - 日經中文網

小麥依賴進口的國家將轉向白米和其他代替品。在撒哈拉以南非洲,尼日利亞的白米消費量最多。有預測稱2022~2023年度消費量將增加15%。 於 zh.cn.nikkei.com -

#76.世界地图中文版| 世界地圖地 - 訂房優惠報報

世界地圖地,大家都在找解答。最新最全的世界地图集。包括世界地图,世界地图高清版大图,世界地图2015,世界地图中文版,世界地图高清中文版,世界地图下载,世界地图查询, ... 於 twagoda.com -

#77.斯里兰卡"变天" "一带一路"债务危机再成焦点 - Radio Free Asia

而多个发展中国家,如印尼、马尔代夫等也都面临类似的情况。 ... 因为中国劳工抢了当地工作机会,加上“一带一路”形成债务危机;非洲肯尼亚建铁路,也 ... 於 www.rfa.org -

#78.非洲地圖中文非洲地圖中文版全圖_非洲地圖查詢 - Michael R

它是相關系列的其中一種範本,其中包括標題投影片,衛星地圖瀏覽,僅次於亞洲,北隔地中海和直布羅陀海峽與歐洲相望,afica map, 中國,非洲旅遊指南, 非洲,非洲 ... 於 www.godakshnn.co -

#79.全球地圖版國家旅游地理‧非洲、大洋洲 - 博客來

書名:全球地圖版國家旅游地理‧非洲、大洋洲,語言:簡體中文,ISBN:7807490326,頁數:351,出版社:江西美術出版社,作者:溥奎主編,出版日期:2007/01/01, ... 於 www.books.com.tw -

#80.非洲 - 世界地圖

非洲 非洲 位於東半球的西南部,地跨赤道南北,西北部的部分地區伸入西半球。東瀕印度洋,西臨大西洋,北隔地中海和直布羅陀海峽與歐洲相望,東北隅以狹長的紅海與 ... 於 www.maps.infobees.com -

#81.中华人民共和国商务部

商务部召开“第四届双品网购节暨非洲好物网购节”专题新闻吹风会 · 机构动态来源:电子商务司05-06. 陈宁二级巡视员(副司级)参加联合国亚太经社会《亚洲及太平洋跨境无 ... 於 www.mofcom.gov.cn -

#82.非洲國家地圖-非洲城市中文版地圖瀏覽 - Spzma

分享) 上一篇返回欄目下一篇世界亞洲歐洲非洲南美洲北美洲大洋洲 非洲地圖中文 (第1頁) - 一起扣扣網 非洲地圖高清中文版|非洲地圖全圖高清版下載大圖版非洲地圖 ... 於 www.ismeana.xyz -

#83.Supergeo登陸非洲大陸,開啟全非洲GIS行動– 崧旭資訊

Supergeo Africa從ECOWAS(西非國家經濟共同體)出發,擴展至中非、南非及北非,服務涵蓋全非洲市場,而Supergeo Africa團隊擁有超過25年以上的經驗以及 ... 於 www.supergeotek.com -

#84.中文歐洲地圖- 卓號地圖 - JohoMaps

[歐洲高速鐵路地圖]. 世界 > 歐洲. to Arctic. to North America, 歐洲地圖, to Asia ... 世界各大洲地圖 [非洲] [南極洲] [亞洲] [歐洲] [北美洲] [大洋洲] [南美洲] ... 於 www.johomaps.com -

#85.非洲國家地圖-非洲城市中文版地圖瀏覽 - 相約久久旅遊網

非洲 旅遊:非洲是一片充滿神秘風情的區域,金字塔、法老王、沙漠中的駱駝商隊,將近400座清真寺的傳音塔豐富了天空的顏色;聖經上重要的史跡城市——以色列,擁有著神秘、攝人 ... 於 zh.meet99.com -

#86.非洲地圖繁體中文版 - Lucky Color

2021非洲衛星地圖高清版,非洲衛星地圖瀏覽,非洲衛星地圖-非洲國家地圖-非洲城市中文版地圖瀏覽大萊波蒂斯古羅馬遺跡旅遊攻略利比亞有北非保存最好的羅馬帝國時期的 ... 於 www.movierrter.me -

#87.俄羅斯能源出口或轉向中印,仍面臨多重障礙

普丁已在4月14日要求他的國家「逐漸將我們的出口轉向南半球和東半球經濟 ... 說,他是《石油世紀》(The Price)和《新地圖》(The New Map)等書的作者。 於 cn.nytimes.com -

#88.非洲埃塞俄比亞地圖記事 - Black Shirts

埃塞俄比亚地图区域-埃塞俄比亚区域国家地图(东部非洲-非洲) 写真. 非洲最古老黑人國家最恨別人 ... 非洲地圖繁體中文版google地圖繁體中文版|地圖|google- – XZV 写真. 於 blackshirts.info -

#89.Google Maps API 服務條款| Google 地圖平台

如果您的帳單地址位於歐洲、中東或非洲(簡稱EMEA) 的任何國家/地區,則「Google」 係指(a) Google Ireland Limited (公司地址:Gordon House, ... 於 developers.google.com -

#90.聖經背景-聖經時代的地理、歷史及日常生活 (繁體版)

在第一課我們要研究以色列周邊的國家,我們以一張A4紙、一枝鉛筆及一把尺來開始製作我們的聖地地圖。完成這一課後,你應該能夠: *簡單地解釋以色列在古時如何位處於一個 ... 於 books.google.com.tw -

#91.非洲地圖Afica Maps.世界地圖 - 美景旅遊網

美景旅遊網,世界地圖,非洲地圖Afica Maps,非洲地圖,世界地圖,非洲旅遊地圖,交通地圖,非洲旅遊指南,自助旅行攻略,world maps photos,china international travel ... 於 tw.mjjq.com -

#92.典藏葡萄酒世界地圖 - 第 95 頁 - Google 圖書結果

而摩洛哥葡萄酒的外銷量並不多,由此可見大多數葡萄酒都被來到摩摩洛哥北部曾隸屬羅馬帝國的非洲,洛哥的觀光客喝掉了! ... 因為摩洛哥是觀光客最多的非洲國家。 於 books.google.com.tw -

#93.非洲地圖中文非洲高清中文地圖,非洲中文版地圖 - RIMBT

非洲 地形高清版_非洲地圖查詢位置>> 世界地圖>> 非洲非洲地形高清版(長按地圖可以放大,保存,分享) ... Polski Português Русский Svenska 中文(繁體) 還不是會員嗎? 於 www.oldtmerfrunde.co -

#94.非洲地图_非洲地图库

非洲 地形高清版 · 非洲地图中文版高… 非洲地图中文版全… 非洲地图全图 · 非洲地图 · 非洲地形图 · 非洲地图 · 非洲国家分布图 · 象牙海岸地图英文… 非洲地图英文版. 於 map.ps123.net -

#95.世界地图中文版

世界地图中文版包括世界电子地图中文版,世界地图高清中文版,世界卫星地图中文版,世界地形图中文版等本文主要介绍世界地图中文版高清提供中文版世界地图高清下载两下 ... 於 www.shijiedituw.com -

#96.首頁| 世界天氣信息服務網

該網站繁體版由香港天文台製作和維護。 ... 信息服務(只提供英文) · 世界天氣/氣候極端存檔(只提供英文) · 世界氣象組織國家概況數據庫(只提供英文) ... 於 worldweather.wmo.int -

#97.新冠肺炎(COVID-19) 在克羅地亞: 冠狀病毒病例分佈地圖、檢測

要獲取最新數據,請點擊此處以查看Google翻譯的(繁體中文版)。 ... region,綠區名單上的國家會隨疫情變化不時變更,請查閱相關網頁或以下地圖),或 ... 於 www.total-croatia.com -

#98.非洲地圖繁體中文版// 搜狗输入法下载

非洲地圖繁體 中文版,非洲- 世界地圖,非洲非洲位於東半球的西南部,地跨赤道南北,西北部的部分 ... 一張包含所有非洲國家(聯合國成員)的國旗地圖2008年11月第2版. 於 altpub.ru