電影台節目表的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Moviematic寫的 電影療傷誌 可以從中找到所需的評價。

另外網站本週節目表- nio電視網也說明:頻道本週節目表,播出時間、詳細劇情、演出藝人等相關資訊。nio電視網- 超好用的 ...

國立臺北教育大學 台灣文化研究所 何義麟所指導 邱心怡的 威權體制下台灣電視競爭型態之研究:以娛樂節目製播演變為中心(1969~1975) (2018),提出電影台節目表關鍵因素是什麼,來自於電視競爭、威權體制、娛樂節目製播、台視、中視、華視、戰時育樂。

而第二篇論文中國文化大學 戲劇學系 徐亞湘所指導 曾郁珺的 文化的消解與重構—試論臺北市歌仔戲的城市經驗 (2010),提出因為有 歌仔戲、臺北市、區域史、文化重構、劇種史的重點而找出了 電影台節目表的解答。

最後網站節目表- 美亞電影台(201) - myTV SUPER則補充:06:00. 褲甲天下[粵/普] ; 07:10 · 辣手神探[粵/普] ; 09:15. 伴我縱橫[粵/普] ; 10:50. 愛作戰[粵] ; 12:30. 齊木楠雄的災難[粵/日].

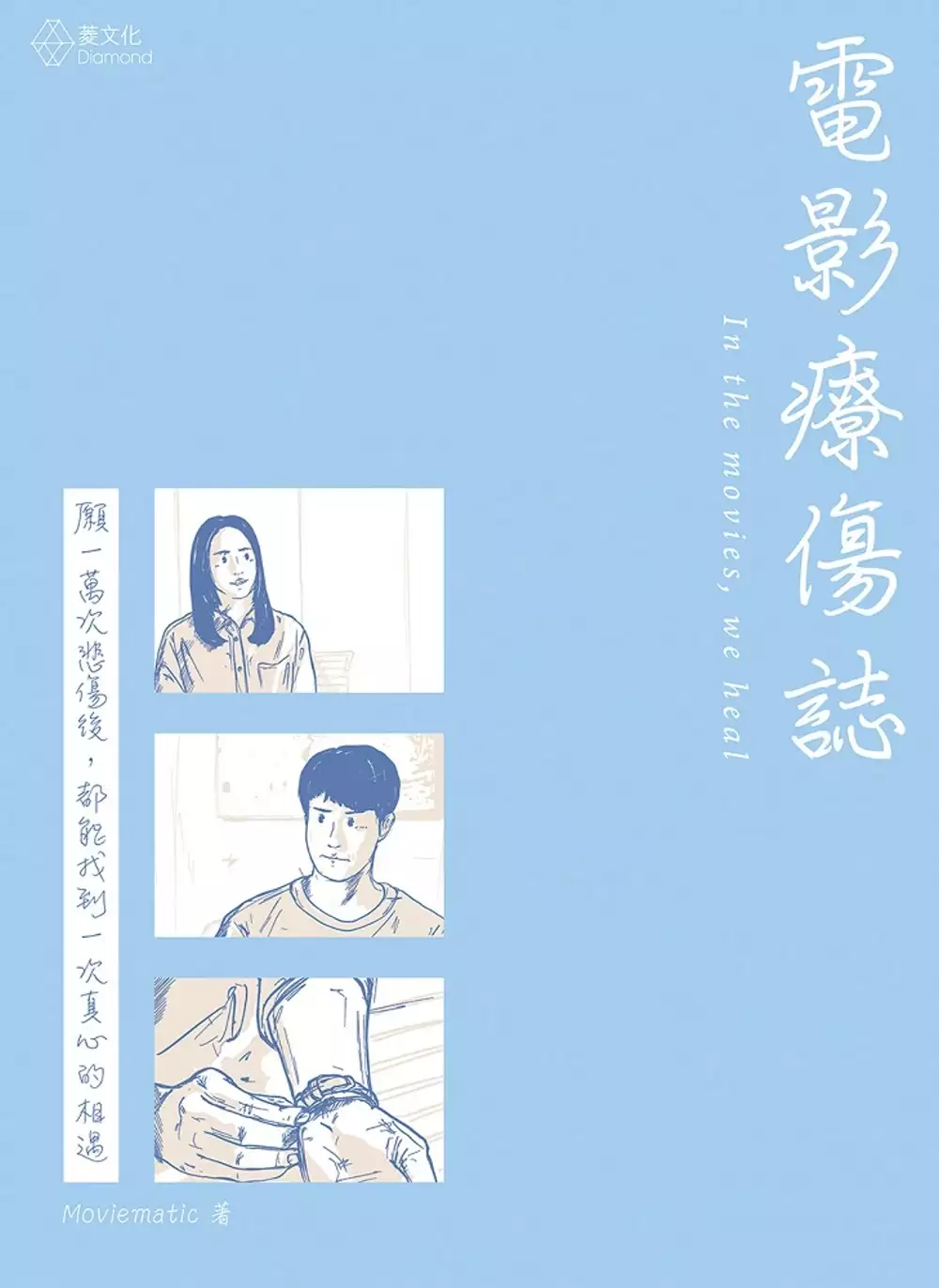

電影療傷誌

為了解決電影台節目表 的問題,作者Moviematic 這樣論述:

Instagram 20萬追蹤者專頁「Moviematic 電影對白圖」 主理人Moviematic 2021年共鳴之作 首次化成實體作品,治癒無數受傷靈魂 生活的苦,累積成無數傷口, 暫且,讓此書成為你的止血貼。 以傷口形成至癒合四階段:炎症/增生/重塑/上皮形成,訴說各階段的掙扎與感受。書中溫暖細膩的文字,配合電影觸動人心的對白,結合成這一本能治癒受傷靈魂的書。 ◎Stage 1 炎症階段/我們有沒有勇氣去承受不如幻想中美好的愛情?(愛情篇) 努力維持表面正常,但心還是不住地痛。 ◎Stage 2 增生階段/我們永遠無法挽回一個不喜歡你和不珍惜你的人(友情篇)

經歷過絕望、困惑、不安,甚至心痛的過程後,靠著時間慢慢學習到愛護自己的能力。 ◎Stage 3 重塑階段/所有人的堅強,都是軟弱生出來的繭(夢想與生活篇) 在走出傷痛的過程中,要面對過去的錯失,繼而找回已失去的自己,為人生重新定義。 ◎Stage 4 上皮形成階段/我們都以為長大就會變好,但疤痕卻伴隨一生(成長篇) 重新建立聯繫,接受與別人相交的機會,認同自己是值得被愛。疤痕會伴隨一生,但不代表我們沒有重新生活的可能。 你永遠不會是一個人,至少能在電影和書本中找到共鳴。 一句對白,能在寂靜深夜時,給予安慰; 一段文字,能在循例日常中,得着勇氣。 致

每一個不被理解的人 致 每一段已被遺忘的心事 本書特色 簡約風插圖,配合共鳴細膩的電影對白 用文字隌伴你傷口復原癒合,溫柔撫慰受傷靈魂 重新發現生活微小之處,即使疤痕仍在,也可享受生活 學會自愛,而不只是盲目付出愛人 誠意推薦 吳肇軒、林耀聲、盧鎮業、衛詩雅、麥子樂|演員 麥曦茵、趙善恆、陳詠燊、陳志發、陳健朗|導演 林明杰|編劇 阿檸|903 DJ

威權體制下台灣電視競爭型態之研究:以娛樂節目製播演變為中心(1969~1975)

為了解決電影台節目表 的問題,作者邱心怡 這樣論述:

自1969及1971年「中視」和「華視」相繼開播後,台灣商業電視由「台視」一台獨大演至雙雄對峙、再朝三足鼎立發展。惟威權時代三台又具「官控商營」的背景,其擔任國家機器「傳聲筒」的媒體角色,使原自由市場之商業競爭在政府政策、營運方針與市場需求的矛盾和拉扯間顯現異變。職是,本論文藉由追索研究時間跨度內三台建構競爭利基的始末,與其娛樂節目策略運用的遷變,進而重新檢視、還原早期電視業者因應黨政當局諸多牽掣的迂迴、抵抗和妥協過程。 綜觀本論文主要的研究發現:首先,在政策面向部分,由於二台相爭日熾,國民黨當局沿襲戰時體制及「戰鬥文藝運動」之文藝政策歷史脈絡,先於1970年7月確認對大眾傳播與娛

樂事業之輔導,應力求「育」與「樂」均衡發展的方向。隨後在三台鼎足前,再具體提出電視媒體於「節目編製導播」方面應發揮「戰時育樂」的功能使命。而在間接「遏制匪播」方面,即使電視和廣播使用的電波頻率迥異,當局除藉推動建設東部電視轉播站,以儘速結成全台電視轉播網外,亦希冀應用電視接收機的覆蓋率與播送高水準和富吸引力的節目內容,使電視媒體於「工具」及「內容文本」二者被賦予更積極性的政治和社會功能角色。 其次,在三台娛樂節目製播的演變脈絡面向部分,源自廣播連續劇和日、美、英等國屢見的電視連續劇類型,及其延伸的「連續性」節目製播概念,充分彰顯於三台業務競爭與節目表排播策略的趨同性上。另,由於台灣人口多為

福佬族群,由「真人」演出的閩南語戲劇節目,在「擬態」性質方面,又遠較富有台灣文化藝術色彩的歌仔戲和布袋戲更能傳達「人生」此一戲劇要素,使閩南語戲劇節目的競爭地位提升,與歌仔戲、布袋戲形成台灣電視競爭濫觴時期節目的特色圖景。

文化的消解與重構—試論臺北市歌仔戲的城市經驗

為了解決電影台節目表 的問題,作者曾郁珺 這樣論述:

在劇種發展史中,城市雖然未必扮演著源起的位置,其豐富的資源匯聚與對文明發展走向的影響力,卻往往使其扮演著主導文化走向的關鍵地位,不同的城市有著各自不同的性格,因此在同一劇種下,亦會發展出同中相異的特色,彼此交織、影響,進而發展成我們今日所見的劇種面貌,因此要了解一個劇種的發展,其在不同區域城市發生的劇種生態,與城市文明之間所產生的互動關係,亦是應該密切注意的一環。 臺北市為我國首要政經文化重鎮,反映在相關歌仔戲史料文獻與田野訪談所提供的線索,關於歌仔調的傳播、各種演出形式的嘗試、業餘團體的興起到巡迴歌仔戲劇團的組織、內台商業演出、唱片、廣播、影視、賣藥行商的結合、海外的流播、走

入現代劇場演出等等,亦皆印證著臺北市繁榮歌仔戲發展的事實,因此本文選擇以臺北市作為研究區域對象,勾勒歌仔戲在臺北市的發展形貌,探究歌仔戲的臺北城市經驗,除企圖建構一個區域面的劇種發展樣態,亦期望在未來有更多區域研究案例出現時,對於全面性的劇種史重構有所貢獻。

電影台節目表的網路口碑排行榜

-

#1.曾仲影的音樂生涯 - 第 25 頁 - Google 圖書結果

又由於電影配樂展露作曲、編曲的才華,環球唱片便邀請他擔任專任作曲,還致贈鋼琴與成為電影明星眾人艷羨,但是拍片過程的甘苦實難為外人冷氣。道也。圖中右者為白蓉。 於 books.google.com.tw -

#2.電影娛樂新視界哈啦板- 巴哈姆特

歡迎來到電影娛樂新視界哈啦板,最新資訊及情報分享、精華好文查找、創作交流討論,盡在巴哈姆特! ... 有線電視電影台節目表 於 forum.gamer.com.tw -

#3.本週節目表- nio電視網

頻道本週節目表,播出時間、詳細劇情、演出藝人等相關資訊。nio電視網- 超好用的 ... 於 www.niotv.com -

#4.節目表- 美亞電影台(201) - myTV SUPER

06:00. 褲甲天下[粵/普] ; 07:10 · 辣手神探[粵/普] ; 09:15. 伴我縱橫[粵/普] ; 10:50. 愛作戰[粵] ; 12:30. 齊木楠雄的災難[粵/日]. 於 promo.mytvsuper.com -

#5.陰陽師15: 醉月卷 - Google 圖書結果

年表: 0 . 0 7 一九五一年:一月一日生於 ... 為電視節目「世界謎題紀行」錄影赴澳洲。 ... 二 00 七年:改編同名作品的電影「大帝之劍」由堤幸彥導演、阿部寬主演, ... 於 books.google.com.tw -

#6.全部- 電視館- 線上看| HamiVideo - 中華電信

電視-電影-戲劇線上看,Hami Video提供超過90個電視頻道,包括即時新聞、財經、綜藝,另有台劇、韓綜、陸劇、韓劇、CPBL及運動賽事線上看等,萬部電影、戲劇及兒童動漫 ... 於 hamivideo.hinet.net -

#7.新竹巨城威秀影城

威秀影城(VIESHOW CINEMAS),自1998年營業至今,為台灣最大的連鎖影城,全台 ... 場次查詢全省威秀影城隔週電影新場次公布於每週三中午12:00~下午18:00,會開放未來 ... 於 www.vscinemas.com.tw -

#8.EPG電子節目表- TBC台灣寬頻通訊

頻道總表. HD. 414 JStar極限台電影頻道(2023/03/30). 22:40. 限. 00:20. 限. 01:50. 限. 03:40. 限. 05:10. 限. 06:50. 限. 08:30. 限. 09:50. 限. 11:40. 限. 13:00. 於 www.tbc.net.tw -

#9.小說香港:香港的文化身份與城市觀照 - 第 136 頁 - Google 圖書結果

19 第 13 屆亞洲藝術節節目表及訂票小册,轉引自李焯雄:〈名字的故事〉,載陳炳良編:《香港文學探賞》〔香港:三聯書店(香港)有限公司,1991〕 306牛307 頁。 於 books.google.com.tw -

#10.東森電影台– ZH NEWS

頻道《動森電影》本週節目表、播出時間、詳細劇情、演員陣容等相關信息。 nio TV Network - 非常人性化的電視節目資訊網站,提供有線電視、MOD頻道“每週節目單”, ... 於 jpnews.news-nl.com -

#11.ShowTimes 秀泰影城- 線上購票Powered by 買買購票

在此線上購買ShowTimes 影城的電影票,馬上線上劃位、付款。 於 www.showtimes.com.tw -

#12.西片電視時刻表- Yahoo奇摩電影戲劇

好萊塢電影台 ; 好萊塢電影台 · 第一滴血續集(護), 12:15 PM | 02:15 PM ; FOX MOVIES ; FOX MOVIES · AI終結戰(護), 11:20 AM | 01:45 PM ; FOX MOVIES · 終極戰士團(護), 01 ... 於 movies.yahoo.com.tw -

#13.石屎森林下的香港奇聞趣事: < 石屎森林下的香港珍奇有趣景點及文化,身為香港人的你又知幾多? >

上網隨時可以睇番,仲可以睇到香港以外其他國家地方嘅電視電影。電視台亦唔止無線,仲有亞視、有線、 ... 女指著雜誌的電視節目表問。「之前兩間電視台就收視問題有拗撬, ... 於 books.google.com.tw -

#14.華視主頻HD - 節目表

台灣時間 播出節目 集次 05:00 婚姻與家庭(學院) 7 05:30 英文文學欣賞(商專) 7 06:00 三國演議 191 於 www.cts.com.tw -

#15.緯來電影台

節目 訊息. 《野店》緯來電影免費線上看│老司機快上車│那些年我們追的謎片系列 ... 緯來電影台『福氣滿門兔MUCH』 小年夜至初五每晚9點天天強片首播. 於 movie.videoland.com.tw -

#16.節目分類查詢- nio電視網

頻道 時段 時段 類型 類型 級 博斯運動 01:00 01:00~07:00 體育 體育‑‑ 普 緯來體育 02:30 02:30~04:30 體育 體育‑競速‑英美 普 Z頻道 05:00 05:00~06:00 體育 體育‑武術搏擊‑日本 護 於 www.niotv.com -

#17.世界電影雜誌: 1993年一月號 289期 - 第 20 頁 - Google 圖書結果

B.第二屆人頭馬當代法國電影節由法國電影推廣機構與法國人頭馬洋酒公司主辦, ... 也成目前第四台,不用盜版院線片,已可自立,自香港衛視透過亞衛一號頻道播映節目後, ... 於 books.google.com.tw -

#18.無綫電視外購電影列表 - 维基百科

1995年5月13日, 明珠台, The Wedding Banquet 囍宴 ; 1996年5月26日, 明珠台, Eat Drink Man Woman 飲食男女 ; 1996年6月23日, 翡翠台, Five Girls and a Rope 五個女子和一 ... 於 zh.wikipedia.org -

#19.節目表 - LS TIME 龍祥時代電影台

周六21:00Fun洋片、華語電影、日韓電影、韓劇、戲劇、動漫、電影花絮節目表。龍祥時代電影台是您影視娛樂頻道的不二選擇. 於 www.lstime.com.tw -

#21.2023過年除夕電視節目表HBO、好萊塢強檔電影總整理(持續更新)

電影台節目表 (持續更新中). HBO 電影台(CH65), AXN (CH67), 好萊塢電影台(CH68). 2/11 ( ... 於 shopee.tw -

#22.美麗新影城

【全台首創】大直皇家全新升級-蒸氣電子衣櫥. 2022-09-15. 團體電影優惠券退貨規定. 2022-06-15. 台茂Pink Sofa雙人沙發座椅打造觀影新享受. 2022-01-01. 於 www.miranewcinemas.com -

#23.節目表- TLC旅遊生活頻道

TLC旅遊生活頻道每月最新節目表查詢及下載。TLC旅遊生活頻道是最受女性喜愛的生活品味頻道,節目內容涵蓋旅遊、美食、時尚、設計、居家改造與扣人心弦的人生故事 ... 於 www.tlc-tw.com -

#24.電影台節目表

01:00, 人面魚:紅衣小女孩外傳 徐若瑄、 鄭人碩 ; 03:25, 唐人街探案2 王寶強、 劉昊然 ; 06:00, 奪冠 黃渤、 鞏俐 ; 08:40, 名偵探柯南:大怪獸哥梅拉VS假面超人 動畫 ; 10:25 ... 於 movie.vl.com.tw -

#25.《今日推薦》強檔新片- nio電視網 - 節目表

彙整各頻道的首播、強檔、新片節目,播出時間、詳細劇情、演出藝人等相關 ... 於 www.niotv.com -

#26.節目表| hmc-taiwan - 好萊塢電影台

節目 如有異動,將以實際播出為主. 好萊塢電影台版權所有 © 2023 by Hollywood Films & Video Co., Ltd. facebook · Instagram · Line · youtube. bottom of page. 於 www.hollywood.com.tw -

#27.節目表總覽| TVB 無綫電視

TVB免費電視頻道節目表,包括81翡翠台(Jade)、82 J2台、83無綫新聞台(TVB News)、84明珠台(Pearl)、85無綫財經體育資訊台(TVB Finance, Sports & Information ... 於 programme.tvb.com -

#28.MOD節目表- 愛爾達ELTA TV影視

(此為中華電信MOD平台電視節目表). 目前播放; 頻道節目表. 總覽. 體育. 生活. 英文. 新聞. 體育1 台 MOD頻道:200. 10:30 - 12:30. T1 英熊VS 雲豹4/2 例行賽. 於 eltaott.tv -

#29.衛視電影本週節目表- nio電視網

《衛視電影》頻道本週節目表,播出時間、詳細劇情、演出藝人等相關資訊。nio電視 ... 於 www.niotv.com -

#30.衛視電影台節目表

01:30, 虛擬特攻(神兵特攻). 03:15, 毒誡. 05:20, 我們全家不太熟. 07:35, Z風暴. 09:30, 金錢帝國追虎擒龍. 11:40, 辣手警探. 14:10, 烏龍派出所特別篇(15EPS). 於 www.tvbox.tw -

#31.電視節目表

節目 類型搜尋 ; 各頻道今明新電影 · 今 戴夫的神奇迷宮. 壹電視電影. 電影-奇情幻想-英美 ; 各頻道今明新節目 · 明 繼承之戰_第4季. HBO. 影集-劇情-英美 ; 各頻道本周新電影. 於 www.niotv.com -

#32.節目表- HOY(免費電視77台及78台)

免費電視77台「HOY TV 」及免費電視78台「HOY 資訊台」節目時間表,免費睇77台及78台電視節目表,線上免費點播重溫精彩節目,包括新聞時事、綜藝娛樂、人氣劇集、生活 ... 於 hoy.tv -

#33.港股策略王: Issue 047 樂視拆大台 新經濟股大執位

Issue 047 樂視拆大台 新經濟股大執位 港股策略王 ... 樂視盒子帶來的是全新的影視娛樂的觀看革命,用戶不再需要根據電視台的節目表來觀看,所有的內容自己話事。 於 books.google.com.tw -

#34.華視線上- 2023

華視提供最新新聞,戲劇,綜藝,卡通,教學,綜合,影音,節目表等資訊。 ... 線上看電視,電視台網路直播免費看電影線上看,影迷首選LiTV,高畫質最新熱門 ... 於 iota.wiki -

#35.海生館節目表 - 國立海洋生物博物館

海生館節目表 · 大洋池餵食解說-台灣水域館. 大洋池餵食解說 · 與魚共舞-珊瑚王國館海底隧道. 與魚共舞 · 海豹餵食解說-世界水域館. 海豹餵食解說 · 海鸚鵡餵食解說-世界水域館 ... 於 www.nmmba.gov.tw -

#36.節目表 - ViuTV

即時重溫ViuTV最新節目,觀看99台同步直播,熱播內容包括真人實況娛樂、晚吹清談系列、創新實驗電視、自製及外購劇集、動畫、綜藝娛樂、旅遊飲食、 ... 於 viu.tv -

#37.中華電信MOD 網站

百分百熱門強檔都在MOD電影街 · 影劇館+. 五大類別熱門影片一館全享 · Hami Video運動館上架MOD客戶獨享全台最優惠79元/月. 了解更多 · 2023 BWF 世界羽球巡迴賽 · 好視分享 ... 於 mod.cht.com.tw -

#39.Timely電視節目表App,電影台、綜藝、體育…查詢直播&多天 ...

Timely電視節目表App,電影台、綜藝、體育…查詢直播&多天的節目時刻表和頻道清單。(iOS、Android). Ad. Timely your tv mate 電視切來切去不知道有什麼好看的節目嗎 ... 於 www.pkstep.com -

#40.搶睹殺神風采"捍衛4"全台票房破1.35億| 娛樂 - 非凡新聞

像是基努李維主演的,國片電影版上映2天,票房突破千萬元, ... 上節目宣傳被好多隻的狗狗包圍,基努李維露出一臉幸福的表情,劇組透露為了拍攝,總共 ... 於 news.ustv.com.tw -

#41.GTV八大電視|節目表

時段, 節目名稱, 分級, 總長. 00:00, 台灣第一等-台塑石油95+(重播), protected/, 60. 01:00, 天盛長歌(重播), general/, 60. 02:00, 天盛長歌(重播), general/ ... 於 www.gtv.com.tw -

#42.緯來電影台 - 就是節目表

名偵探柯南:大怪獸哥梅拉VS假面超人. 22:45. 空氣殺人. 2023-04-04(一). 01:00. 人面魚:紅衣小女孩外傳. 03:25. 唐人街探案2. 於 xn--i0yt6h0rn.tw -

#43.四十年來家國: 關於越南的記憶 - Google 圖書結果

然還是美軍台的好看得多了。 ... 那時中文報紙的電視節目表好像譯成「死亡任務」;外加NFL、NBA的球賽轉播,即使聽不懂英語,給美國人看的節目也不遷就越南觀眾配上字幕, ... 於 books.google.com.tw -

#44.看電視/頻道節目表 - 凱擘大寬頻

節目表HD 公用頻道HD 凱擘大台北生活頻道HD CNN HD 民視HD 人間衛視HD 台視HD 大愛HD 中視HD 霹靂台灣台HD 華視HD 公視HD 於 www.kbro.com.tw -

#45.2013資通訊服務產業年鑑-數位媒體篇 - 第 27 頁 - Google 圖書結果

... 用戶可使用行動電話選擇電視頻道、查看節目表與調整聲音大小,HTC BlinkFeed則具 ... 透過平台匯流讓用戶可透過不同載具觀看電影、戲劇、卡通、音樂、MLB等娛樂。 於 books.google.com.tw -

#46.好萊塢電影台 - 節目表

好萊塢電影台. 2023/04/03. 01:00, 戰略陰謀:刺客末路. 03:15, 大君主行動:納粹死亡實驗. 05:00, 鋼鐵聯隊. 06:45, 孑彈列車. 08:35, 限時救援22分鐘. 於 stb.topmso.com.tw -

#47.過年電影台強檔節目表2023除夕到初五追片看點| 娛樂 - 中央社

今年農曆春節連假長達10天,沒訂串流平台沒關係,打開電視還是有不少好看的電影。中央社整理除夕到大年初五電影台強檔節目表,帶你掌握追片看點。 於 www.cna.com.tw -

#48.開眼電影網首頁--v.1905--

【開眼電影網】相當於台灣版的IMDb(繁體中文版);包含所有台灣上映影片的即時資訊:本周新片、本期首輪、本期二輪、近期上映與新片快報等影片資訊。 於 www.atmovies.com.tw -

#49.綜合頻道目前播放節目- nio電視網

頻道 時段 目前/下一節目 衛視中文 14:00 由美的細胞小將_第2季#5 衛視中文 15:00 一袋女王#2459 八大綜合 14:00 WTO姐妹會#2817 於 www.niotv.com -

#50.TVBS新聞-最多免費頻道線上看|網路第四台第一推薦

熱播節目包含:《十點不一樣》、《新聞夜視界》、《Focus全球新聞》、《一步一腳印發現新台灣》…等,皆可免費看。 ... 經典電影台 201 ... 節目表. 今天明天後天. 於 www.4gtv.tv -

#51.頻道表- 數位電視 - 中嘉寬頻|光纖上網

衛視電影台. 電影/影集. 61. 節目表查詢. 東森電影台. 電影/影集. 62. 節目表查詢. 緯來電影台. 電影/影集. 63. 節目表查詢. LS TIME電影台. 電影/影集. 於 www.homeplus.net.tw -

#52.電影節目分類查詢

頻道 時段 時段 節目 類型 類型 級 靖天歡樂 00:00 00:00~02:00 播宇宙有愛浪漫同遊 電影 電影‑愛情‑大陸 普 我的歐洲電影 00:30 00:30~02:25 播他人的愛好 電影 電影‑‑法義 輔 HBO_HD 00:45 00:45~02:55 播凡赫辛 電影 電影‑科幻神怪‑英美 護 於 www.niotv.com -

#53.PTS節目表

06:00 看公視說英語 i, 06:00 非常了不起 i, 06:00 HiHi導覽先生 i. 06:30 水果冰淇淋 i, 06:30 頑皮故事集 i. 07:00 公視早安新聞 i, 07:00 公視早安新聞 i ... 於 web.pts.org.tw -

#54.大大寬頻

新北市板橋區、土城區申裝Cable Modem、光纖FTTB有線寬頻網路;ADSL以外最便宜划算寬頻費率、費用的寬頻網路新選擇, 板土換機上盒. 於 www.da.net.tw -

#55.節目表- MOMO親子台

名偵探柯南江戶川柯南失蹤事件〜史上最糟糕的兩天~. 普 10歲以上. 15:00. 寶可夢鑽石&珍珠. 普 歲以上. 15:30. 櫻桃小丸子. 普 3歲以上. 16:00. 旋風戰車隊. 於 www.momokids.com.tw -

#56.衛視電影台

今日節目表 ... COPYRIGHT (C) Disney Networks Group Pacific Limited, Taiwan Branch. ALL RIGHTS RESERVED. 本網站內容屬「 香港商迪士尼傳媒有限公司台灣分公司」以及「 ... 於 www.dngtw.tw