電吉他入門價錢的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃河寫的 買畫也能賺大錢(2012增訂版):黃河帶你進入藝術投資的26堂課 和亞倫.柯金的 紐約時報嚴選100張值得珍藏的古典音樂專輯都 可以從中找到所需的評價。

另外網站想買一套電吉他(電吉他,效果器,音箱)價格控制在2019元以也說明:2000元以內求推薦入門電吉他加音箱,效果器暫時沒錢買,音箱和琴**別相差太大,還有箱子最好帶效果. 3樓:. 琴是squier 0912好像是叫這個型號,900快 ...

這兩本書分別來自三采 和商周所出版 。

最後網站我想買一民謠木吉他,價格在100 200元。初學者,沒有一點則補充:吉他初學者適合電吉他還是木吉他,買多少錢的合適呢? ... 1000-2000 這個價位可以選一般入門面單板吉他,這個價位的吉他已經算的上是專業的樂器了, ...

買畫也能賺大錢(2012增訂版):黃河帶你進入藝術投資的26堂課

為了解決電吉他入門價錢 的問題,作者黃河 這樣論述:

2012全新資訊增訂版投資報酬率比房地產、股票還高的藝術投資術你絕對要知道! 【增訂版大更新】 ◎新增大陸地區拍賣公司 ◎台灣藝術家目前的漲幅 ◎績優股大閱兵的總量 ◎新增近期流行的攝影、錄像藝術等議題說明 ◎台灣六大藝術博覽會 ◎台灣畫廊新增加46家,總數達115家 ◎藝術電影介紹新增31片,總數63片 ◎更新書中新數據 海峽兩岸第一本,權威級藝術投資入門書! 藝術絕對是投資新管道,你知道華人藝術家目前的漲幅狀況嗎? 你知道哪些是藝術中的績優股嗎?如何買才能讓你翻漲數十倍? 1996年,一幅陳庭詩的版畫<蟄>只要6萬台幣, 2007年卻以235萬台幣成交,11年

翻漲近40倍! 新聞媒體上,一幅畫作在藝術拍賣會屢創高價時有所聞。由於中國經濟崛起,帶動亞洲藝術市場熱度,讓「藝術投資」成為新近的熱門話題。一張有潛力的畫作,在數年後有可能會翻上數十倍的價格,投資報酬率比房地產、股票還高! 然而藝術投資到底需要怎樣的眼光才不會失手?想投資藝術品真的需要動輒數百萬嗎?藝術品拍賣市場到底是怎麼運作的?畫廊跟拍賣會上如何買畫?……想一窺藝術市場的究竟,都可以在本書找到答案! 作者黃河先生現為中華民國畫廊協會副理事長、雲河藝術管理顧問公司負責人、學學文創「藝術投資」講師。經濟系出身的背景,以及長年操作藝術投資的經驗,擁有理論與實務的雙重優勢,使本書具有紮

實的內容與實用價值。 在世界是平的與M型社會趨勢下,你不能不知這個投資報酬率比房地產、股票還高的藍海投資術!就讓藝術投資達人黃河引你進入藝術投資的大門,教你如何風雅穩健賺荷包! 本書特色 ◎第一本關於藝術投資的大眾入門書。 ◎邀請藝術投資專家:中華民國畫廊協會副理事長、雲河藝術管理顧問——黃河先生執筆。作者有經濟系出身的背景,以及長年操作藝術投資的經驗,擁有理論與實務的雙重優勢,讓本書具有紮實的內容與實用的價值。 ◎本書將藝術投資的相關知識由淺至深分為26堂課,讓讀者能循序漸進。 ◎配有輕鬆活潑的插畫,精美的藝術品圖片,以及資訊豐富的表格,讓讀者更容易了解、吸收。 ◎附

錄實用的藝術產業資訊。 作者簡介 黃河 現職 雲河藝術管理顧問公司負責人 宸鴻光電天來藝術文化基金會董事 中華文物學會理事兼油畫組召集人 萬寶周刊發行人兼藝術專欄主筆 經歷 1956 生於高雄縣旗山鎮 1963 由父親黃遂初啟蒙書法、口琴和古典吉他 1969 獲高雄縣全縣水彩寫生比賽第三名 1970 入水墨鑑定、古琴名家容天圻畫室 1983 與友人合創「雅的藝術中心」 1987 隨師大藝研所所長王哲雄研習西洋美術史 1990 創立「翡冷翠藝術中心」,代理歐洲19世紀名家油畫雕塑 1991 受聘「甄雅堂藝術中心」擔任總經理 1992 創辦「標竿藝術拍賣公司」 1997

策畫曾佑和、陳庭詩畫展。標竿藝術拍賣公司轉型為「雲河藝術管理顧問公司」 1998 於理財周刊、萬寶周刊擔任藝術投資專欄主筆 2002 為雅逸藝術中心策畫法國當代畫家畢費(B.Buffet)回顧展 2003 成立雲河講堂 2004 舉辦陳蔭羆收藏展 2005 舉辦華人國際藝術大師:趙無極、朱德群、丁雄泉、陳蔭羆收藏展 2007 擔任中華民國畫廊協會副理事長。於學學文創志業講授「藝術投資」課程 2008 策劃遠雄建設「藝術三部曲活動」、「藝術浪潮首部曲:雲河典藏1」、「藝術浪潮首部曲:雲河典藏2」 2010 擔任萬寶周刊發行人、宸鴻光電天來藝術文化基金會董事。策劃「雲靄之白:白明

的抽象藝術」、「中國水墨畫名家尹滄海於國父紀念館之展覽」、「遠雄建設:法國之光繪畫展覽」等展覽之策展人。擔任「中國雕塑名家朱炳仁於華山藝文特區」之展覽顧問 2011 擔任飛馳中拍賣營運總監及拍賣官 2012 策劃中國當代抽象畫家張劍「十年一瞬:張劍當代藝術展覽」 Chapter 1 觀念篇 第1堂 M型社會,你更要懂藝術投資! 第2堂 華人藝術家當道,千載難逢的進場時機 第3堂 藝術投資的五大優點 第4堂 藝術投資我最大!──股票、房產、藝投比一比 第5堂 多少錢才能做藝術投資? 第6堂 不懂藝術,怎麼辦? 第7堂 自我撿驗:你適合做藝術投資嗎? Chap

ter 2 市場篇 第8堂 梵谷流浪一百年!──從世紀超級名畫看藝術品的估價原則 第9堂 藝術品三大通路:畫廊、拍賣會、博覽會 第10堂 「畫廊」買賣教戰守則 第11堂 「拍賣會」買賣交戰守則 第12堂 「博覽會」走進藝術大觀園 第13堂 藝術市場的新興事業:「藝術顧問」 第14堂 透視藝評家、收藏家、美術館 Chapter 3 自修篇 第15堂 增進藝術投資功力的兩大法門 第16堂 藝術市場的量化指數:梅莫氏指數、雅昌指數 Chapter 4 實戰篇 第17堂 藝術投資有「績優股」嗎? 第18堂 如何尋找「潛力股」? 第19堂 油畫真的是藝術

投資的首選嗎? 第20堂 如何避免買到偽作? 第21堂 如何判斷起漲點、脫手點? 第22堂 如何判斷藝術品價格合不合理? 第23堂 聽說藝術投資可以避稅? 第24堂 買了藝術品要如何保存? 第25堂 買華人藝術家好,還是國外藝術家好? 第26堂 我想買藝術基金可以嗎? 附錄 看懂拍賣型錄 藝術產業實用資訊 看電影,學藝術 作者序藝術投資是一場偉大的遊戲黃河 1996年,拙作《藝術市場探索》與劉太乃先生(當時任職於工商時報,後來成立藝術新聞,身兼媒體、藝評家、收藏家)的《華人藝術市場》相繼出版,次年簡秀枝女士(身兼收藏家、媒體發行人)以謝恩為筆名出版《絕對的藝

術家──趙春翔的藝術世界》,當年華人藝市年產值還不到10億元。 經過十年,因中國經濟掘起,帶動全球收藏中國當代藝術風潮,2007年藝市年產值已上看500億元(中國佔300億、香港佔100億、台灣佔30億、紐約佔20億、歐洲地區50億),單一畫作超過百萬美元的可謂俯拾皆是。鑒於藝術市場的觀眾愈來愈多,藝術圈急需一本「工具書」,為資深藏家解憂,為新手解惑。 《從馬內到曼哈頓》作者彼得.瓦森(Peter Watson)說:沒有人能真正了解藝術市場的全貌。因此本書僅試圖達成下列三部分: 1.透視藝術市場的基本架構。 2.解析影響藝術品的價格因素。 3.藝術品投資的必勝要訣。 我來自香蕉王

國──旗山,父親身兼音樂家、書法家,母親為溪洲(與前教育部長曾志朗、女鋼琴家陳毓襄同鄉)樸實農家女,祖父黃秋輝為南部七縣市詩人大會發起人。我四歲初看祖母(陳日成秀才之女)寫大字(書法),小四開始把玩父親所用之Olympus72張底片之相機,十四歲時由古琴書畫名家容天圻正式引進書畫大門。 1984年,我正式踏入畫廊界,隔年遠征巴黎、倫敦、巴塞隆納及紐約,自覺藝術領域浩翰無涯,於1988年進入文化大學藝研所學分班,受教於姜一涵「易經與美學」、陸蓉之「策展與行銷」,並選修師大王哲雄「西洋美術史」與羅青「鑑定與收藏」等課程。 1992年成立標竿拍賣公司,始應藝術媒體及財經雜誌之邀,執筆藝術市場

分析。1997年走訪大陸代理白明畫作,並經其引薦認識賈方舟、范迪安等著名藝評家。1999年受萬寶周刊朱成志之邀撰寫「黃河看藝市」專欄長達二年。2001年因多位對藝術市場有興趣之證券專家的邀請,而開始講授「藝術投資入門與市場」相關課程。 華人藝術市場正進入「黃金年華」,此書能付印出版,實為紀念一起走過「艱辛」的畫廊同業,以及眾多收藏家的愛相隨。感謝為本書加分的啦啦隊親友團之推薦序及嘉言錄,若有讀者因本書而豐富你的人生,或賺進你的第一桶金,則為至幸! 再版後記黃河 2008年全球金融風暴重創藝術產業,就算國際兩大拍賣公司成交率亦都跌掉三成以上,中國當代市場暴跌超過五成,但2011年香港蘇富

比成交額74.9億港元較2010年的53.4億港元成長40%與2011年香港佳士得成交額70.4億港元較2010年的56.3億港元成長25%,而華人領先指標的張大千與齊白石更超越西方知名度最高的梵谷與畢卡索,全球十大拍賣行,中國竟占了七家。 貧富差距的拉大,藝術品的高保值能力及全民收藏的觀念都是藝術市場迅速復甦的主因,但各國政府對文化及文創的重視與加持,也發揮了相當的力量。 《買畫也能賺大錢》出版時,正是早期收藏家享受藝術品收藏甜美果實之際,如今華人藝術市場已然受到國際重視,歐美二百年的市場規模,將衝擊華人不到五十年的市場經驗,本書樂當拋磚引玉之樂,但市場瞬息萬變有「都更」之需要,並加

強優質藝術家之名單,也對市場做更多探討,只期引發更多新鮮人對收藏有興趣。「收樂趣于心靈,藏財富于宇宙」是為之序。 推薦序1藝術品將成經濟新動力周錫瑋 如果說藝術家是上天賜給世間的禮物,那麼世間何其無情的屈死像梵谷、莫迪里亞尼等偉大的藝術家,終其一生三餐不濟、貧病潦倒;諷刺的是經典的藝術創作,在藝術家生時總是「無價」,身後卻是「天價」,只因為主觀審美的「私人評價」,不如資訊透明的「公眾評價」,造成藝術家和藝術品如此天差地遠的對待。 當代藝術可以結合文學、視覺、平面、造型、裝飾、表演、建築與科技呈現美學意念與企圖,更幸運的是當代藝術得以嵌入社會生活成為與他人分享的一種媒介,並且透過公眾評價

將「主觀價值」量化為「客觀價值」,形成市場;於是藝術由創造、教育、評論、展演、交易,一氣呵成,鍊接成所謂「文化創意產業」,而繼資訊產業後成為「第四波」經濟動力。 近十年來,全球文創產業的產值,在各國國內生產毛額比重中不斷的提高;例如美國文創產值已經超過12%,英國8%,韓國、香港都超過4%,紐、澳也都接近4%,臺灣文創產值在國內生產毛額比重中也已經超過3%,平均每年文創產業營業額增加兩千億,有7.78%的成長率,附加價值每年增加一千億成長率也高達7.73%;趨勢顯現投資藝術可以賺錢。 我熱愛繪畫藝術,每當聽聞近代或當代藝術大師的作品在國際拍賣市場,動輒上億甚至數十億的天價成交,驚嘆之餘

更想了解其中奧秘之處,而黃河將其30年之藝術市場經驗,以最淺顯的方式為大家揭開藝術產業之神秘面紗,鼓勵更多人加入收藏的行列,完成每個對創作有熱情的藝術家成就大業,值得為大家推薦。2012年春天,個人在上海美術館和北京中國美術館展出「大彩無色」百幅油畫,感受到兩岸朋友熱烈迴響,更慶幸「藝術無價」不再是乏人問津的悲觀與戲謔。 推薦序2華人藝術市場進入主升段朱成志 從2005年景薰樓及羅芙奧的秋拍,台灣本土拍賣公司的業績開始大幅跳升;中國股市從2000年,連續壓縮5年後,也在2005年12月見底,開始進行一波大幅躍升,股市與藝術市場的多空也有了新連結! 隨著中國經濟力量的起飛,在全球掀起一股

投資華人藝術品的狂潮,讓這兩年藝術市場起了變化,華人畫家的價格大幅揚升。連帶讓多年沉寂的台灣藝術市場開始活絡了起來,2007年拍賣公司也多了好幾家。 2007年4月7日,徐悲鴻的油畫<放下你的鞭子>,在香港佳士得拍賣會上以7,200萬港元成交,遠遠超出之前的估價,創下中國油畫世界拍賣新紀錄。從各種數據和分析報告來看,經過2006年之後,全球藝術品市場的整體銷售額已經遠遠突破2005年同期的最高紀錄,尤其在純藝術品的市場領域 更成長48.2%,目前藝術市場的「初升段」整體規模,較十年前的1996年,有將近4倍的大成長。 萬寶季刊在2004秋季創刊時,就請黃河執筆「藝術投資」,更早之前他就

是萬寶周刊藝術專欄的主筆,連續寫了好幾年。對萬寶讀者而言,不只是研究股市、基金、房市……等投資而已,新興市場金磚四國起飛,正是相關藝術市場精品收藏急劇升溫的時代,黃河的藝術評論文章,早被投資大眾視為是重要的參考! 《世界是平的》這本書所告知的現象,不只是存在於一般產業,也會在藝術市場發酵出來。藝術品大多是根據收藏群體的經濟實力來決定價值。以13億人口的中國來看,未來世可能成為世界第一的經濟實體,總會創造出天價藝術品,而台灣的收藏家及藝術家,更不應該在這一波大浪潮缺席,讓我們拭目以待吧! 對於許多剛入門的收藏家而言,專業的藝術顧問顯得特別的重要。黃河先生早期曾經擔任過拍賣官,並且擁有多年

藝術評論經驗,現在更擔任畫廊協會副理事長,這次出書分享藝術收藏的心得,讓社會大眾能更接近藝術市場,這是好事!特此向大家鄭重推薦此書。 推薦序3好為人師,亦為人好師!胡永芬 從某個角度來看,黃河是個永遠的樂觀主義者,甚至,是個永遠的狂熱份子!對於跟藝術相關的事,他不只是興趣廣泛而已,而且還都賦予極大的熱情,鑽研至深——比如音響與古典音樂,比如藝術品與藝術市場。 數十年來,尤其是面對他傾注畢生功力的「藝術市場」,無論大局是起是落,走勢偏中還是往西,黃河卻彷彿永遠都能夠維持在亢奮與樂觀的狀態中,長年保持著高昂的參與跟關注,並且成為茫茫藝市之海中,很多人的心靈導師。 「藝術市場」如今成了許

多人磨刀霍霍的新戰場,已經鮮少有人還想得起來——它也曾是過去多少人黯然消魂的傷心地。 原本就是全亞洲最具有藝術品消費實力的台灣收藏群(香港蘇富比、佳士得兩家拍賣公司油畫雕塑部門主管都曾公開表示過,台灣買家在過去幾年香港的每場油畫雕塑拍賣會上,平均包辦了40% ~ 60%的成交額),從2007年開春以來,台灣買家終於不再只是「華人前輩」與「中國當代」兩個區塊的主力,已逐漸拓展到「亞洲當代」,甚至自己開展出「台灣當代」一片榮景的新市場。 2006年以前,筆者在《藝術家》雜誌上撰文指出台灣當代藝術市場潛力無窮的時候,市場與媒體的反應比較傾向於懷疑或訕笑,但當時誰也想像不到未久(一年)之後的今

日,「台灣當代」已經成為藝術市場最夯、本益比最漂亮、也是各家媒體、投資專家們最為大力推薦的熱門股! 這段期間,各方的藝術品投資專家鼓舞人心時,最為經常使用的話術,就是透過片面而個案的數據證明:「藝術品的投資報酬率可以高達數百倍、上千倍,遠遠要比以往認為最最傳奇的,能達到數倍或數十倍的股票、房地產投資報酬率,還要高得多!」 這個說法足以沸騰冒險家的血液,卻也充滿了風險跟陷阱。 我個人的觀察,黃河老師是這個風險飆高的新興藝術市場中,所有熱門的「老師」們裡面,最願意將技術分析的專業透明化、毫不保留分享給大眾的一位好老師!光是這一點,就足以普渡眾生無數! 這當然跟黃河數十年如一日,改不

掉的好為人師、「雞婆」個性大有關係,但也因此得以在處處充滿坑殺散戶之危機的藝術市場中,仍然保有一位願意為人好師的「明燈」。因此我很樂意推薦黃河這個老師,以及他這本標題頗有些煽動性,內容卻還是資訊透明的《買畫也能賺大錢》一書,給所有對於藝術品與藝術投資有興趣的廣大讀者。 推薦序4分享藝術的愛簡秀枝 近來藝術市場表現亮麗,獲利潛力,不亞於股票、房地產,尤其藝術收藏的話題不斷,儼然成為一種社交時尚。 徐悲鴻、蔡國強一幅作品等於一套台北仁愛帝寶的大豪宅;趙無極、朱德群的畫價與宏達電、聯發科的股價漲跌一樣受到關心;一幅梵谷作品的流標,馬上引來蘇富比股價的重挫……。藝術、投資環環相扣,修身養性之外

,該作的功課也不在少數。因為藝術加投資,是新趨勢,但特性也如流水,可載舟,也可覆舟。收藏家面對變化莫測、爾虞我詐的市場沈浮,必須借重更多的專家引路與資料分析。 黃河投入藝術領域已近30年,從早期一個單純的藝術仲介業者,漸漸轉型為關心藝術生態、結構與發展者,同時不忘出書立論,展現了相當的執著與努力,這與《典藏》當初創立的精神──「分享藝術的愛」不謀而合,同時也希望為藝術的推廣與宣揚,善盡心力,讓「藝術生活化、生活也藝術化」。 看到老友將多年研究心得集結成冊,至為欣喜,特為之記,並獻上祝福,願一路長紅! 推薦序5藝術投資的真諦蔡克信 藝術投資是投資學的重要一門,卻一直是華人投資世界的小

眾文化。在中國經濟崛起之時,華人藝術家的作品遂引發世界各地藝術投資者的覬覦,從美國畫廊引燃,台灣收藏家鼓風,其他地域附庸呼應,短短數年,從乏人問津到百倍增值,不得不令人刮目相看,也吸引許多從無藝術收藏概念的投資大眾躍躍欲試。 藝術投資果真如此輕鬆獲利?非也!凡是投資,必有風險,除了必須具備如同一般金融投資的知所管控避險,還必須下足審美觀與美術史的功課。否則,盲目跟風,畫作淪為壁紙是可預見的悲劇,經歷過二十多年來台灣藝術市場興衰者,都可以見證這一殘酷的現實。因此,藝術投資者不可不慎。 但是,藝術浩瀚,並非短期即可通達,畫市熾熱,可能良機稍縱即逝,如何掌握機先,須有良方導引。黃河先生的大作

的確是師父帶入門的捷徑,但是可別誤會他一味鼓吹短線操作。以黃河先生長期作為畫廊經理人,也開過拍賣公司,又深研中西繪畫,並不斷開課教學,的確是當今最具資格談論市場與收藏之間平衡的奧妙。 老實說,市場不等於收藏,精準的短線可以獲利,卻可能違反藝術倫理而形成泡沫,真正的傑作,歷經時光焠鍊收藏而不朽,那才是偉大的藝術投資,並且不只是金錢的價值,更是無價的精神陶冶,在這一本書,其實正透露這一真諦。因此,修行在個人,藝術投資賺錢固然是好事,贏得尊敬的收藏,更是保存、欣賞人類文明心智結晶的無上價值。 十幾年前。台灣藝術市場最蓬勃之時,筆者曾鼓吹華人藝術,如果收藏家或投資者眼光夠寬夠遠,現在可以擴展到

亞洲藝術,甚至世界藝術,培養此種收藏情操,本書同樣適用。 總之,不論是投資或收藏,只要進入畫市,就走上不歸路,只有以正確觀念從事,才會是永遠的贏家! 【第7堂】自我檢驗:你適合做藝術投資嗎?藝術投資靠眼光、靠資訊,檢驗你的性格密碼,或許你將是下一個藝術投資達人!在現代社會裡,投資的方式千百種,每個人可依自己的需求和屬性去選擇最佳拍檔,如果還在考慮階段,以下我列出「適合」與「不適合」藝術投資的十種人,馬上來做個自我檢驗吧!A適合藝術投資的十種人第一種人 對美感有高度信心投資理財的方式很多,要賺錢,選擇基金、股票也很好,但如果要選擇藝術品買賣作為投資方式,最重要是本身具有「審美能力」,具有

美學涵養,或對比較文學、哲學、歷史有研究興趣,而且願意長時間投入,培養萬中選一的眼光,自會得到慧眼識英雄的回饋!第二種人 不喜歡隨波逐流,更討厭湊熱鬧藝術市場品項非常多,有油畫、水墨、雕塑等各種材質可供選擇收藏,也可依題材來作區隔,譬如人物、風景、靜物。是選擇績優股?還是潛力股?完全依你的喜好!此外,你也可依世代或地區來選擇收藏,本土前輩、華人第一代、中國當代或國外畫家,撞衫的機會幾乎是零(除非是版畫、攝影),因為每件藝術品都是獨一無二,而且,有時獨門收藏,將來的收益更大!第三種人 喜歡蒐集資料藝術品是一種相當重視資訊的投資方式,知道某位藝術家剛被一個大畫廊代理或被大收藏家相中,經由閱讀美

術書籍或是相關報章雜誌,能幫你判斷是否該跟進。最近有位設計師在香港半島酒店的小畫廊看到一張黃鋼作品,他回台後告訴畫廊界朋友,那位畫廊老闆當天下午就坐飛機去香港買下,回台轉手,進帳50萬!所以有資訊又是行動派,你就有機會賺差價。由於「世界是平的」,像丁雄泉、蕭勤、霍剛這些畫家由於曾旅居世界各地,所以他們的畫作在海內外隨緣可見,但前提是你要先成為一個藝術投資達人。第四種人 想提早退休華人市場現在是「從零到無限大」的時代,端看你想怎麼運用現有資金。因為每個畫家剛進場的價格都非常低,有眼光或機緣買到增值潛力的作品,將來就有機會以小博大。另一種選擇是,找已成名或知名度高的畫家,買他們的小作品或副產品,

像是陶瓷、書法、水墨、水彩、素描、版畫,價錢比較低,而當畫家創作的主要材質往上衝時,他的副產品也會跟著水漲船高。譬如王懷慶的版畫原本一張2萬台幣,油畫一張40萬。但現在他的油畫一張3千萬,版畫一張也跟著漲到20萬!第五種人 相信緣分(緣來就是你)藝術市場有一句名言,「不是你在找作品,而是作品來找你」。前提是你已進入市場,並有自己尋找的目標,所謂天助自助者。近來最有名的例子就是圓明園四個生肖,如何流到台灣最後又回到大陸,台灣話說「三分天註定,七分靠打拼」,或所謂相逢自是有緣,藝術以你為尊。第六種人 不想成名但想留名在這個時代想成名並不難,普普大師安迪˙沃荷就曾說:「在未來,每個人都能成名15

分鐘」。但成名的速度快,被人遺忘的也快?但收藏家若能成立美術館,將與之齊名,比爾‧蓋茲的達文西手稿即是。從歐美到日本,成立私人美術館的風氣鼎盛,像洛杉磯的蓋提(Getty)美術館。保羅蓋提是一個石油大王,石化界的人可能認識他,但他若不是成立美術館,現在還有多少人會記得他的名字?所以,只要鎖定目標,請到一個非常好的藝術顧問,將來你成立的私人美術館,無論是收藏朱德群還是丁雄泉,都將使你的名字與藝術家永久流傳。就好像或許你說不出美、法、英國前任總統的名字,但你一定認識達文西、梵谷、畢卡索!第七種人 運用最新科技賺價差在藝術市場裡,性別與年齡都不重要,重視的是藝術的專業知識與資訊的收集整理,尤其處在

網際網路的時代,像中國的雅昌藝術網和法國的artprice等網站,都能讓你輕易知道哪些藝術家最流行,最具漲價空間。第八種人 喜歡白手起家面對二十一世紀這種高資本主義集中及M型社會,王永慶或郭台銘已是神話,但是藝術投資不需要高額的前期資金,或上千萬的固定資產,只要你眼明手快!對藝術產業有興趣的年輕人,若能找到畫廊或拍賣公司的工作,先培養自己的實際操作能力,再伺機收藏具有前瞻性藝術家的作品,假以時日,你也可能是另一個投資贏家!第九種人 不想為國稅局努力藝術品因為迄今為止仍是一種不具名的動產,藝術品的轉讓不需登記,成為可避稅的投資工具。第十種人 想用最少資金完成全球佈局假如你不是林百里、曹興誠

,但想完成全球佈局,那收藏藝術品就是個很好的投資選擇。因為「世界是平的」,所以在台灣也可以買到巴黎、紐約、倫敦、東京、馬德里、義大利等各地重要藝術作品,無論當代還是經典,任君選擇,讓你在全球化的時代比他人更具有國際視野!目前這些歐美名家作品台灣畫廊都有代理,就算你找不到喜歡的畫家也可以自己上網搜尋,因為每個國家都有他的入口網站,只要知道藝術家的名字就可以找到相關資訊。

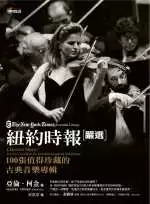

紐約時報嚴選100張值得珍藏的古典音樂專輯

為了解決電吉他入門價錢 的問題,作者亞倫.柯金 這樣論述:

對於古典音樂愛好者而言,最有趣刺激的莫過於,由指揮家與演奏家為能掌握或者傳達偉大作品所表現的技巧與情感多樣性。但是,由於每年有數以百張的唱片發行——加上許多過去的古典音樂演出重新出現於現行的目錄中——因此不管是新手或行家,想要發現箇中極品皆成為一項挑戰。 在這一百篇《紐約時報》獨特的短評中,音樂評論家亞倫.柯金提供了最佳的收藏家指南,為撼動我們靈魂的作曲家與演出者的一部豐富編年史。柯金帶領您穿越巴哈、韓德爾、莫札特、貝多芬,以及柴可夫斯基音樂作品的核心,從馬修音樂的中世紀冥想,經由韋瓦第如畫般的協奏曲,舒伯特超脫世俗的藝術歌曲,穆梭斯基、德佛乍克、西貝流士音樂中由民謠所激發的高貴,而至

美國音樂的欣欣向榮與極簡主義的崛起。他也顧及演奏家與指揮家的傳統,包括敘詠合唱團在古音樂方面的革新,葛連.顧爾德的特殊癖好,以及雷歐納德?伯恩斯坦影響深遠的指揮。並大量加入像被錄進大鍵琴家汪達.蘭朵斯卡1940年的巴黎史卡拉悌奏鳴曲錄音中的防空炮火爆炸聲這樣的敘述細節,而且探索每一首作品的個別與歷史關聯性。科金對於現今最引人注目的音樂唱片之短評,不僅是進行收藏的實用導引,同時提供了對於古典音樂超凡力量的深刻洞察力。 作者簡介 亞倫.柯金(Allan Kozinn)為紐約時報音樂評論家。在1991年加入紐約時報的工作行列之前,曾是《高傳真》(High Fidelity)、《作品》(Opus)

、《主音》(Keynote)等古典音樂雜誌的重量級主筆,同時也曾擔任《紐約觀察家報》的音樂評論員。目前定居於紐約。 一本介紹古典音樂的入門書 彭廣林教授 當「音樂大夫」主持古典音樂廣播節目已經十年了,最常碰到的三個問題就是「聽古典音樂要從誰的作品開始聽?」,「要買誰的CD版本?」,「可不可以介紹一本古典音樂入門的書?」。前兩個問題馬上就在我的腦海中浮現諸如「X鵝三星」、「大X盤」、「決定盤」等,讓我霧裡探花、眼冒星星的火星文,直讓我對發問者有感同身受的同理心。但最後一個問題面臨的卻是不同的狀況,因為過去五年有關古典音樂入門

的書籍,不論是國產的,或是外文中譯本,可用洋洋灑灑、琳瑯滿目八個字來形容,除非你是有閒錢的古典發燒友,恐怕鮮有人能夠通包吧! 其實前面談的都屬於市場面的現象,就一個從小開始接受音樂專業教育已近四十年的人來說,看到的是更深一層的問題:台灣關於音樂表演藝術文化的推廣,仍處於地攤式的、淺碟型的生態環境,對他人文化的理解仍顯深度不夠。所以每當面臨此問題時,真的不容易啟齒開口,深怕引人誤入歧途而良心不安啊!不過這並不代表市面上沒有好的古典音樂書籍,但能將上述三個問題一併解決的著作,在寫這篇推薦文章之前,尚未出現芳?。 對一個音樂專業人士來說,他的要求又不一樣了。古典音樂的史觀、結構、理論、風格、

演奏等層面必須樣樣具備,對於古典音樂的理解不能只是文字的堆砌,或是技巧的炫耀。不管是透過文字或聲音,他的形式內涵都必須要有所「本」!當然,如能將上述的各個事項融合成一種淺顯易懂的方式,那就更加完美了。要達到上述的要求,須具備哪些條件呢?我認為應包括音樂樂器演奏的能力;音樂基本技術的能力——例如視唱、聽寫;音樂理論基礎的能力——包括理論、分析與基本的作曲概念;音樂文學的涵養;最後也是最重要的——以人文為本的音樂史觀。 上述的條件說要求標準的確很高,但這是針對這一領域基本的專業要求。這也是我為什麼會撰文推薦Allan Kozinn所著的《The New York Time Essential

Library: Classical Music: A Critic’s Guide to the 100 Most important Recordings》 的原因! 雖然欣賞古典音樂最後是取決於主觀的喜好上,但它是有一套客觀認知的基礎。如果您對於這一本書產生和上述這段文字有關的任何疑慮的話,那請先閱讀Kozinn的前言吧。字裡行間中呈現出條理分明、交代清楚、言之有物、態度誠懇的個人風格。我相信當您讀完前言後,不僅能盡除您心中的疑惑,且他的論述能夠提供給您多層次的思考面,具有建設性的價值。當然您可能會和我一樣並不同意Kozinn對一些CD版本的選擇,但是當您閱讀完他對每一CD版本選擇的

評論短文之後,相信您我都會同意,Kozinn的評論具有深厚的學術基礎,立論扎實嚴謹,說服力很高。也許最後您我仍不會購買Kozinn推薦的CD版本,但會接受他的說法。 閱讀Kozinn這本書最大的收穫,可能是在於透過他所挑選的這一百張CD,為讀者建構了一個從中古時期到二十世紀末——跨越九百年不同時空——的古典音樂史觀。對於愛樂入門者來說,這本書的部分內容是不容易消化的,因為它的定位已是進階,而不是入門!但是沒有關係,您還是可以將這本書列為永久收集的藏書,因為它具有極高的參考價值,總有一天您會由於它而認識整個西方的文化。 最後,如果覺得光看Kozinn的中譯本無法滿足您永無止盡的求知欲望,

那我強烈建議乾脆買他的原文書,保證您的音樂觀馬上與國際接軌。 (本文作者為東吳大學音樂學系系主任、愛樂電台「音樂是什麼」節目主持人) ***** 〈前言〉 曾經有個夜間播出的廣告,推銷一些每捲有八首曲子的錄音帶,並保證它們包括了「所有您會需要的古典音樂」!。 請不要將這本書看成是這類音樂收藏的文字版。 這本書中的選曲——附有講解的100張古典音樂專輯——涉及了相當大的範圍,不但提到重要的古典音樂演出曲目及作曲家,也探究一些默默無名卻非常值得推薦的冷門曲目。然而,比起開始寫這本書以前,現在我更加確定,根本沒有所謂的「所有您會需要的古典音樂」。 這本書涵蓋了約九百年的音樂歷史,從音

樂的角度來看,這段時間裡的每一年都有事情發生。在過去的某些十年間,就有一百首或是更多的作品誕生,例如從1818到1828年,或是1910到1920年,甚至1974到1984年。因此,不論是哪一份名單,都可能出現同一位作曲家的好幾首作品。對於一個接受度高的聽眾而言,總是可以發現新的作曲家,或者是最喜歡的作曲家之前沒被注意到的作品。 另外,還有音樂呈現的問題。一部偉大的作品可以有無數種詮釋方式,其中一些無法引起作曲家、作品與聽眾之間的共鳴,而又有多少可以讓我們對於已經存在好幾百年的作品激盪出新的體驗?對於古典音樂,沒有單一的、絕對的、正確的演奏方式,雖然有些人批評某種演奏方法並不正確,但事實上

,讓一個人覺得無法忍受的表現方法,對另一個人來講,卻可能是了解同一首作品的最佳形式。 這種情形曾經發生在顧爾德(Glenn Gould)以及伯恩斯坦(Leonard Bernstein)身上,另外我也聽說過很多類似的例子。我完全了解對於同一首作品可能出現的兩極看法,不管是喜愛、是厭惡,或是不理會周圍的強勢意見而完全漠然的態度。假如你曾經喜愛一首特別的曲子,就會想聽音樂家對其所提出的任何一種觀點,但這不表示你會同意所有的觀點。事實上,你可能對於自己會喜歡或不喜歡什麼樣的作品,以及其中的原因,發展出強烈的看法(比較好的說法是「有根據的看法」)。但這些呈現方式可能沒有一定的標準。 那麼,你現

在可能會問,有哪些曲子會被放入這份「值得珍藏」的名單中?假如曲目如此龐大,作品的詮釋如此眾多,對於哪些唱片或曲子是絕對不可缺少的,也沒有絕對的判定標準。因此,很清楚地,這本書的目的是要彙集古典音樂的入門者或收藏家可能忽略、但應該都要擁有的100張唱片。 顯然地,這會牽涉到個人看法,所以必須先建立基本的挑選原則。首先,最讓人關心的是這份名單的編排方式。假如這是爵士樂或搖滾樂的珍藏名單,相對上會比較簡單。爵士樂的名單裡絕對少不了麥爾斯?戴維斯(Miles Davis)的《泛藍調調》(Kind of Blue)或約翰?寇崔恩(John Coltrane)的《至高無上的愛〉(A Love Supr

eme),而搖滾樂名單中一定有披頭四的《胡椒軍曹寂寞芳心俱樂部》(Seg. Pepper's Lonely Hearts Club Band)或巴布?狄倫(Bob Dylan)的《金髮美女》(Blonde on Blonde),我們不需要煩惱如何在六、七十首不同的版本中做選擇,它們的地位就像貝多芬的第九號交響曲或巴哈的《郭德堡》變奏曲一樣。選擇這些唱片不只是因為它們收錄了非常特別的曲子,同時也是因為它們的作曲者與演唱者。在大部分的爵士或搖滾唱片中,作曲者跟演唱者通常是同一個人。而在古典音樂中,選擇喬治?賽爾(George Szell)的貝多芬交響曲,或是理查?古德(Richard Goode)

的貝多芬鋼琴奏鳴曲,就會聽到「是否應該選擇其他較受歡迎的指揮家或鋼琴家作為代表」這樣的議論紛紛。 我並不會理會這種雜音,因為它會限制我的選擇。舉例來說,假如我在貝多芬交響曲上選擇賽爾指揮的版本(事實上也是如此),為了讓選曲的範圍更加廣闊,馬勒的第四號交響曲我就必須選擇另一位指揮家的演出,雖然事實上我對於這個作品的真正選擇,還是賽爾的版本。 要編排一本有關古典音樂唱片的書,有兩種看起來比較合理的方法。第一種是依照演出者編排,只需要列出一張最多一百位偉大演奏家的名單,為每個人選出一到兩張具有代表性的唱片即可。假如有人能夠掌握唱片歷史的來龍去脈,就可以追溯在唱片發明後的這一百二十五年之內,演

出風格如何演變(而它的演變也的確相當大)的歷史名單。這種作法讓人著迷,我曾經在茱莉亞音樂學院教過一堂以這種方法為基礎的課程,著實讓人樂在其中。 但是對於顫音(vibrato)的使用如何變化?震音(trill)在1920到1970年間如何演奏?或是想要聽到布拉姆斯原音重現這些事不感興趣的聽眾,這種方法可能太過專門。當然那是比較極端的舉例,雖然最後我覺得經由表演的範疇來編排古典音樂未免過於狹隘,心裡仍渴望這些選曲能顯示出不同的歷史演出風格。因此,對於從巴洛克到古典樂派時期的音樂,我一般偏愛以古樂器演奏的唱片,這些樂器受到晚期關於音樂在當時應該如何演奏的發現(或至少是理論)所影響。我也喜愛一些在

這樣的音樂中被認為過時的詮釋,所以我選了汪達?蘭朵夫斯卡(Wanda Landowska)的史卡拉第、湯瑪斯?畢勤爵士(Sir Thomas Beecham)的莫札特,或顧爾德以鋼琴而非以音樂學上認為較合適的大鍵琴所彈奏的《郭德堡》變奏曲。 除了以演出者編排選曲之外,另一種方法,就是以作曲家與作品來排列。這麼做有個很好又實用的理由——畢竟唱片行都用這樣的方式來陳列。然而,跟大部分唱片行不同的是,我還依照時間順序來呈現作曲家與他們的作品,所以讀者在翻閱過整本書後,對音樂史可以一目了然。而作曲家的生命與作品互相重疊,當然會有一些年代順序上的巧合。例如,海頓比莫札特年長二十四歲,在莫札特出生時就

已作了很多曲子,但是書中所收錄的大部分是海頓晚期的作品,是莫札特生命將盡或死後所創作的。我不想讓海頓與莫札特的作品散亂無序,因此是用音樂本身,而不是出生與死亡的日期為排列標準,所以我將海頓放在莫札特之後,而不是之前。在二十世紀中期,類似這樣的例子更為棘手,但是我想把曲子放在它們該有的位置,是基本原理。 結果,以作曲家來排列選曲,竟然有意想不到的困難。某些在歷史上舉足輕重的作曲家(例如巴哈、莫札特、貝多芬、舒伯特以及布拉姆斯)創作了許多重要作品,所以無法避免多重選曲的情形。因為名單只限制於100張唱片,所以這些作曲家的選曲無法像該有的那麼多,但還是不只一首。我認為儘量呈現多樣性的作曲家與風

格(尤其是那些常被疏忽的作曲家與作品),比只是綜合提出被公認偉大的作曲家及作品,還來得重要。粗略來說,我對那些作曲家極為公平,但為了多樣性與寬廣的面向,同一位音樂家在主要名單上不會有超過四、五首的選曲。 這麼做的好處在於,可以讓十九、二十世紀不同國家的風格形式顯現出來,以及觀察對於目前的古典音樂非常重要的現代作曲家——這對於那些相信古典音樂是活的藝術而非只是化石收藏的人,是很重要的課題。 這意味著,限制一個作曲家的作品數目,將能讓一些傳統上極少受到關注的陳年作品獲得較多的曝光機會。例如,十九世紀早期的西班牙作曲家阿利亞加(Juan Crisostomo Arriaga),或是二十世紀早

期的巴拉圭吉他作曲家巴里歐斯(Agustin Barrios),對某些讀者而言他們可能完全不重要,或是很冷門。但是不屬於主流音樂的阿利亞加與巴里歐斯,都創造出稀奇而獨特的作品;那是我喜愛而你也應該聆聽的音樂。事實上,這是我在本書中選擇所有唱片的原則。 比較接近現代的這一端也有奇妙之處,葛瑞哥里歐?帕尼亞瓜(Gregorio Paniagua)的《佛里亞舞曲》(la Folia)就是其中之一。這是一張可能讓大部分音樂收藏家覺得困惑的唱片,但是關於這些曲子的歷史有許多可說之處,還非常有趣。「趣味」是我認為收藏唱片應該具有的重要特質;我一直很想將彼德?席克勒(Peter Schickele)的P

.D.Q.巴哈唱片選錄進來,它們出色且滑稽地模仿了古典風格。最後,還是因為一種莫名的責任感,讓我用布拉姆斯或海頓的一張唱片將其取代。 選擇版本也需要一些基本原則。純粹就實用性而言,我認為選擇目前已有CD版的專輯極為重要。這個原則反映了唱片出版業並不穩定的惡夢:就算是受歡迎的唱片,仍會定期出版與絕版;某些唱片公司被併吞之後,它們的唱片不是被堆在倉庫,就是再版;一旦有唱片公司退出市場,那些專輯的下場福禍難料——有些會永遠消失,有些可能在別家公司獲得重生。 關於唱片的選擇原則,我也試著避免那些囊括所有作品的套裝系列。假如對某個作曲家了解夠多,很清楚想要擁有他的全部作品,這種作品全集會是很好的

選擇。但是就這本書的目的而言,推薦這種成套的唱片對我來說等於在欺騙讀者:我的任務就是要解釋某些特定的作品與演出何以如此重要。因此,只讓讀者立即能粗略知道一個作曲家的所有音樂作品,似乎不太負責任。我還認為,推薦的唱片應該讓讀者都能負擔得起;這點很重要,尤其是對那些剛入門的讀者,十片裝的套裝唱片通常很難讓人輕易買下手。 但這裡也有例外。如果必要的話,介紹一套完整的貝多芬交響曲唱片,似乎也並無不妥;但完整的馬勒交響曲系列,我認為就比較不值得推薦。 另外還有一些綜合選集,我通常認為它們是將沒有關聯的作品綁在一起的大雜燴,但其中有些卻包含我覺得不可或缺的選曲,而且已經很久沒有出現在市面上,由笛卡

公司(Decca)發行的楊納傑克(Leo Janacek)作品選集就是最好的例子。我想推薦一張由馬克拉斯爵士(Sir Charles Mackerras)所指揮、收錄了楊納傑克的小交響曲和管絃樂狂想曲《塔拉斯布爾巴》(▲Taras Bulba▲)的唱片,結果原版唱片已經絕版很久,卻仍完整地被合併在也包括其他樂團的管絃樂與室內樂作品的雙CD套裝唱片中——價錢還比原版CD便宜。 另外一個我不會相當堅持的原則是,除了情有可原的情況之外,我所推薦的唱片必須是最新的錄音。這可能是對我年輕時所犯過的錯一種矯枉過正的心態。那是我大學時代在唱片行打工、炫燿自己知識,幾段時光久遠的小插曲。當顧客想要買貝多芬

第五號交響曲的唱片時,我會問他們想要出色的演奏或是完美的錄音?他們總是疑惑:「不能兩者兼具嗎?」「喔!不可能。」我會這樣回答,一邊透過鏡片頂端盯著他們看,一邊拿出一張聲音扭曲卻充滿力量的老舊單聲道專輯,或是另一張詮釋得沒有深度但卻具有現代化錄音系統的全新唱片,供他們選擇。 這種作法當然很不合理。我當時想要推薦的托斯卡尼尼(Arturo Toscanini)與祖賓?梅塔(Zubin Mehta)這兩張唱片,在詮釋與音響方面各有過人之處。這裡所謂很棒的音響,並不是指去年才錄製或者是數位化的錄音。書中所介紹的許多唱片錄製於1950及1960年代,聽起來仍然絕對出色。有些甚至是更久以前的錄音,就像

之前提過的蘭朵夫斯卡錄音,為1920年代所錄。 有些我收錄進來的唱片可能會讓人覺得驚訝,其中一些甚至也讓我自己瞠目結舌。就跟那些花了一輩子聽古典音樂唱片的人一樣,我在書裡所選擇的這100張唱片,幾乎都是長久以來我的最愛。但是當我聆聽那些唱片以及其他的競爭版本(包括相當新的一些),我發現有些我的最愛已經改變——有些全新的唱片比我從孩提時代就鍾愛的唱片更加生氣勃勃——或者,至少比較適合我現在對音樂的感覺。 這就是它應該有的樣子:我對所謂「黃金時期」有很大的存疑,這對很多古典音樂迷來說是一種忠實——相信過去幾十年的演奏家是巨擘,在他們的腳印中,現今的演奏家顯得微不足道。以前有偉大的演奏家、歌

唱家以及指揮,現在其實也有。你可以喜愛某個時代的表演與作曲風格勝過另一個時代,但是詮釋藝術的重點在於,對於詮釋的想法會跟著時間改變。可能的話,我覺得同時選擇那些歷久彌新的經典唱片,以及跟前輩同樣值得注意的現今傑出年輕音樂家所錄製的唱片,極為重要。 例如,巴哈小提琴無伴奏奏鳴曲與古組曲,長久以來一直是深得我心的作品,1970年代時,我喜歡Deutsche Grammophon公司當時推出由米爾斯坦(nathan Milstein)演奏的系列,1980年代卻被基頓?克萊曼(Gidon Kremer)的錄音全集所取代,現在我則是比較喜歡本書中所推薦由特茲拉夫(Christian Tetzlaff

)所演奏的版本,而十年後,我的最愛可能是一個上星期二才開始學習識譜的演奏家所錄製的唱片。 古典音樂的聽眾相當固執,喜歡堅持已見,而這份名單無疑地會因為我所選擇或沒有選擇某些曲子而遭到抱怨。然而,整理這些唱片的同時,我發現一份與指揮家哈農庫特(Nikolaus Harnoncourt)的訪談稿(出版於他1997年布拉姆斯交響曲唱片中的解說本),對詮釋有著非常正確的觀點: 「不同世代的詮釋者之間的關係,就跟兩個聰明絕頂的朋友一樣,他們的討論之所以無法避免產生爭執,只是因為他們覺得需要採用不同的觀點,即使他們並不是真的立場不同。假如一個指揮與樂團以對於一個世代而言特別且具有高度說服力的方式演

出,那麼這樣的詮釋同時會造成意見不合,以及以假定作為論據進行討論:為什麼是以這樣的方式,而不是以另外的一種方式演奏..…… 「我在薩爾斯堡莫札特音樂學院執教的時候,有時會放以前的留聲機錄音給學生聽。最讓我感興趣的是——但是,有時也讓我很失望——某一代的品味與目的(換句話說,也可以被描寫成過去的潮流趨勢),總是會被下一代所輕蔑。然而,只要認真傾聽的人就會發現,現今的詮釋雖然毫無疑問地極為重要又有趣,卻容易被忽視,因為表演者正追隨著另一種趨勢。我們需要在心裡面清楚體認到,同樣的事,二、三十年後也會發生在我們自己的唱片上。事實上,這是因為一首作品並沒有適用於所有時代的單一固定形式,這肯定會發生。

」

電吉他入門價錢的網路口碑排行榜

-

#1.樂手巢News|Fender 推出新款Player 系列電吉他、Gibson ...

在發表完價格親民的吉他之後,Gibson 宣布吉他要漲價了!隨著原物料、零件價格提升,Gibson 十月已經悄悄地將官方網站的價格提高,Original 與Modern 的 ... 於 ysolife.com -

#2.【觀念】新手選購第一把電吉他/木吉他/電貝斯-推薦

電吉他 :盡量不要低於6000,6000~15000佳,單指琴的價格,音箱隨樂器等級提升而提高,電吉他+音箱=一個樂器,一開始沒預算可先買個普通音箱. 於 boss59334.pixnet.net -

#3.想買一套電吉他(電吉他,效果器,音箱)價格控制在2019元以

2000元以內求推薦入門電吉他加音箱,效果器暫時沒錢買,音箱和琴**別相差太大,還有箱子最好帶效果. 3樓:. 琴是squier 0912好像是叫這個型號,900快 ... 於 www.knowmore.cc -

#4.我想買一民謠木吉他,價格在100 200元。初學者,沒有一點

吉他初學者適合電吉他還是木吉他,買多少錢的合適呢? ... 1000-2000 這個價位可以選一般入門面單板吉他,這個價位的吉他已經算的上是專業的樂器了, ... 於 www.doyouknow.wiki -

#5.電腦DIY 8月號/2013 第193期: 最強內顯 vs.入門獨顯

入門 獨顯 精杰資訊 ... 本月初,筆者終於狠下心扛了一把電吉他回家,真的是想了很久,一直以來只是有想試試看的想法,卻遲遲猶豫不決,值到身邊某個原本也是對吉他完全不懂 ... 於 books.google.com.tw -

#6.ibanez 電吉他購物比價- 2022年3月| FindPrice 價格網

ibanez 電吉他的商品價格,還有更多新款上市Ibanez 生命之樹精緻刺繡木吉他/民謠吉他/電吉他/電貝斯Bass 背帶【唐尼樂器】相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓 ... 於 www.findprice.com.tw -

#7.新手學習吉他,買入價格多少的合適? - 小熊問答

新手學習吉他,買入價格多少的合適? ... 是選擇一般的入門琴?又或者是一步到位呢? ... 看你學什麼了,貝斯(電吉他),民謠吉他,古典吉他。 於 bearask.com -

#8.新手電吉他的價格推薦- 2022年3月| 比價比個夠BigGo

bigcoin white 1.5%. 新手入門神級電吉他(烘烤楓木琴頸、日本Gotoh 弦鈕、超厚琴袋) ... Fender Squier Bullet Stratocaster 電吉他新手入門神器【宛伶樂器】. 於 biggo.com.tw -

#9.[問題] 電吉他價格- guitar | PTT娛樂區

最近正在籌備買電吉他的計畫,剛剛去樂器行看了一下,因為我的預算只有 ... 10 F →luckymoon:入門還是以經濟實惠為考量吧,天曉得你會不會玩的長久 10/14 00:31. 於 pttent.com -

#10.BigNose Guitar | 大鼻子樂器連鎖

入門 吉他 · 面單板吉他 · 全單板吉他 · 旅行吉他 · 尼龍弦吉他 · 靜音吉他 ... 電吉他館 · 電吉他 · 電吉他音箱 · 電吉他拾音器 · 電吉他改裝配件 · 電吉他弦 · 電吉他 ... 於 www.bignose-guitar.com.tw -

#11.電腦1週: PCStation Issue 1075 - 第 38 頁 - Google 圖書結果

... 音樂與音效價錢: FREE 5 新手入門音樂創作無名無名簡易手勢作曲 X 儀器簡易的 ... 內建了過 100 種樂器,無論是鋼琴、吉他、小提琴還是音樂盒都可以在 App 中使用。 於 books.google.com.tw -

#12.買一把吉他要花多少錢 - 迪克知識網

電吉他 四五百到???。吉他價錢只有最低沒有最高。 一我想求一把好一點的二手吉他大約得多少錢?原價2300二手吉他能 ... 於 www.diklearn.com -

#13.2020年十款人氣適合新手的木吉他推薦排行榜 - Bestmvp

輕鬆價格入手世界名牌. 只要是吉他手必定都聽過世界知名品牌Fender 。雖然Fender 最專業的商品範疇是電吉他和電貝斯,但 ... 於 best-mvp.com -

#14.初学民谣吉他多少钱一把一般吉他的价格 - MAIGOO

每个阶段都需要有一把适合自己的吉他,至于吉他价格一般多少钱?吉他的制作原材料占据着重要部分,然后还要根据 ... 星臣星辰41寸初学者电吉他入门练习民谣木吉他DG220. 於 www.maigoo.com -

#15.电吉他多少钱一把?-电吉他价格 - 吉他导购店

电吉他入门 选购是吉他导购店特色之一,在吉他导购店你能了解电吉他多少钱一把,让你买电吉他更轻松. 於 www.jitadog.com -

#16.[問卦] 明天去買電吉他怎樣才不會被當羊? - PTT八卦政治

欸肥宅我最近燃起了搖滾魂啦想去買把電吉他來玩但我沒學過電吉他只有自學一點木吉他去樂器行試琴的時候不會彈solo 也不會消雜音只會刷和弦跟彈幾首歌 ... 於 pttgopolitics.com -

#17.電吉他木吉他價格 - Fytob

阿里巴巴為您找到6517條木電吉他產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/ ... 木吉他民謠吉他41寸民謠原木吉他缺角黑色原木藍復古成人初學者學生男女入門樂器. 於 www.defedu.me -

#18.適合初學者的最佳吉他:發現13 種經濟實惠的電吉他和原聲吉他

Yamaha Pacifica 系列最初於1990 年代開發,現已成為最暢銷的入門級電吉他之一。 ... 但這是一款適用於特定音樂風格的專業吉他,也是一款非常受人尊敬的低音吉他價錢。 於 neaera.com -

#19.電吉他價錢大概多少的運費、客服和退貨,PTT、DCARD

電吉他價錢 大概多少的運費、客服和退貨,在PTT、DCARD、YOUTUBE和這樣回答,找電吉他價錢大概多少在在PTT、DCARD、YOUTUBE就來電商問題疑難雜症解決指南,有網友分享的 ... 於 ec.mediatagtw.com -

#20.2018搖滾指南—電吉他入門設備介紹與購買經驗 - 每日頭條

Fender · 芬達(Fender)Squier Bullet AWT子彈系列單搖ST型單單單線圈初學入門電吉他白色1150元 · SQUIER Squier 芬達Fender Vintage Modified 黑色單單雙 ... 於 kknews.cc -

#21.電吉他專賣店 - 滾將樂器挑戰全國最低價

吉他,入門吉他到專業演奏吉他品牌應有盡有,種類最齊全歡迎至門市選購. 於 www.rockjump.com.tw -

#22.00103電吉他電吉他教學電吉他價錢品牌入門推薦 - Flickr

電吉他電吉他 教學電吉他價錢品牌入門推薦☆Epiphone☆Les Paul Standard Plustop PRO,櫻桃色漸30年專業品管,請來電洽詢。02-2363 5550 本商品標準配備+ 贈品高級琴 ... 於 www.flickr.com -

#23.座地式喇叭分類及價錢 - Price.com.hk

(燈光秀手提式及可充電電池麥克風和吉他輸入藍牙無線串流USB播放TWS和RCA功能). 10. 有線/無線: 無線. 輸入功率: 160W. 靈敏度: 45Hz-18kHzdB ... 於 www.price.com.hk -

#24.ibanez電吉他-新人首單立減十元-2022年3月|淘寶海外 - Taobao

淘寶海外爲您精選了ibanez電吉他相關的257個商品,你還可以按照人氣、價格、銷量和評價進行篩選查找。 於 world.taobao.com -

#25.【电吉他】价格- 品牌_怎么样-京东商城 - JD.com

COM是国内专业的电吉他网上购物商城,提供电吉他价格,报价,参数,评价,图片,品牌等信息. ... 芬达吉他(Fender)SQ子弾系列ST型带摇把单单双线圈电吉他初学入门电吉它月 ... 於 www.jd.com -

#26.買吉他必知!吉他新手如何挑選購買第一把吉他? - 純粹音樂社

很多新手對於挑選購買第一把吉他這件事情總是非常沒有安全感, 由於面對玲琅滿目的吉他外型與高高低低的吉他價格真的是不知道從何選起? 又害怕自己被不肖商家欺騙, ... 於 www.pure-music.org -

#27.初學吉他費用及吉他價錢大約多少 - 免費網賺收集站

吉他價錢初學吉他費用及吉他價錢大約多少請問吉他前輩我想初學吉他學費大約多少? ... 且許多人後期會轉玩電吉他~(某些手法可跟電吉他互通)古典吉他彈奏主要為個人演奏 ... 於 toye444.pixnet.net -

#28.5 把6000以下性价比最高的电吉他

【测评:53期】千元 入门电吉他 推荐,印尼产cort G110 电吉他 。性价比超高。 赛文琴行. 1.4万播放 · 9 弹幕. 於 www.bilibili.com -

#29.新竹學吉他推薦 買吉他‧可洛音樂‧學吉他從零開始不是夢‧木 ...

提供多元化課程,包含木吉他、電吉他、電貝斯、爵士鼓、鋼琴、小提琴、長笛,甚至還有歌唱教學、歌曲創作、錄音混音及樂理課,很特別的是他們有刷卡簽到 ... 於 sillybaby.tw -

#30.Mixtone / 單單單入門電吉他套組(3色)

入門電吉他 ,豪華6件式套組,齊全設備表演練習無壓力◇ 含電吉他、10W音箱、Pick x2、舒適背帶、高級琴袋、導線◇ 實木琴身與最經典的Strat外型◇ 搭載單單單拾音器, ... 於 atb1987.com -

#31.電吉他 - PChome 24h購物

PEAVEY Raptor SSS入門嚴選ST-1電吉他-紅色/單單單拾音器/加贈5好禮. ◇電吉他名琴Peavey ◇鏡面烤漆質感兼具 ◇玫瑰木指板 ◇楓木琴柄縱橫音階精準 於 24h.pchome.com.tw -

#32.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。 於 www.eslite.com -

#33.重低音耳机性价比比较高的有哪些?(哪个品牌的 ... - 错误博客

你可以得到一副好的耳机,而不必花大价钱。 ... Willie 独特声音的音色和Tame Impala 旋转的吉他作品表达了细微差别,这些细微差别可能会被不太能干的 ... 於 cuowu.com -

#34.Epiphone Broadway 空心爵士電吉他原廠公司貨一年保固 ...

小新樂器館的官方網站,於1999年創立樂器公司,從吉他、電吉他、烏克麗麗、管樂器、MIDI錄音器材、Podcast、音響錄音及樂器相關的買賣 ... 電吉他完全入門24課(附DVD). 於 www.sc.com.tw -

#35.又昇樂器

又昇樂器- 於民國93年創立,創辦人張智宇(又昇老師)擁有三十年吉他資歷,曾合作過多位知名藝人,如:李宗盛、周華健、任賢齊、莫文蔚、小蟲、張宇、吳宗憲、黃品源、 ... 於 www.risemusicgear.com -

#36.電吉他電吉他教學電吉他價錢品牌入門推薦 - 吉他詩人-施夢濤 ...

電吉他 電吉他 教學 電吉他價錢品牌入門推薦 ☆Epiphone☆Les Paul Standard Plustop PRO,櫻桃色漸 30年專業品管,選購或電吉他課程請來電洽 ... 於 smontow.blogspot.com -

#37.如何选购第一把电吉他? - 知乎

2)入门级:这个阶段,我们大概已经知道自己大部分时间是在弹什么类型的音乐,如流行、摇滚、金属、爵士等,但我 ... 因此入门级电吉他的价格会比木吉他的稍微贵一点。 於 www.zhihu.com -

#38.推薦5大適合新手的木吉他人氣排行榜

相較電吉他給人帥氣、搖滾的印象,清新、明亮且帶有溫暖的音色則是木吉他 ... 的價格與可靠品質更受到學生族群的歡迎,無疑是新一代入門的絕佳選擇。 於 www.yourmusic.com.tw -

#39.電吉他- 貝斯和音箱- 樂器- 產品 - Yamaha山葉音樂

Discover the full range of Yamaha electric guitars—from incomparable beginner instruments to made-in-Japan masterpieces. 於 tw.yamaha.com -

#40.吉他的價格

Yamaha F310 民謠吉他附贈背帶彈片以及原廠吉他琴袋. ... 阿里巴巴為您找到209條琴行吉他電產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息 ... 於 maisonjaune68.fr -

#41.如何挑選,什麼是單板結他,電木結他,taylor Yamaha?

什麼是單板結他單板吉他是吉他的一種,用整片木頭做成,而合板是用木段旋切成 ... 新手木結他價錢的分別-如何挑選,什麼是單板結他,電木結他,taylor ... 於 www.flightmusichk.com -

#42.電吉他價錢電吉他 - Jack Rabbit

00134電吉他電吉他教學 電吉他價錢 品牌入門推薦| 電 吉他木吉他電吉他吉他弦電木吉他吉他架民謠吉他民風樂府烏克麗麗二胡二手二胡和樂器爵士樂器旅行吉他木吉他 ... 於 www.yjtubekk.co -

#43.時代樂坊- 老字號高雄樂器行- 教你入門吉他怎麼挑選和便宜吉他 ...

<生活> 高雄苓雅- 時代樂坊- 老字號高雄樂器行- 教你入門吉他怎麼挑選和便宜吉他價格解說 ... 還記得曾經玩過吉他的我,大約是在澳洲的某一年,在農場閒的 ... 於 a911338.pixnet.net -

#44.如何挑一把【爛】吉他(Part 1)選購篇 - 陸比音樂

買木吉他不一定要會彈奏了,才能選到適合自己的,只要你知道吉他價格的差異,外觀的不同,店家的選擇,一樣可以買到品質好及適合自己的。 於 www.lubymusicshop.com -

#45.2018摇滚指南—电吉他入门设备介绍与购买经验 - 社区

Squier也有Vintage复古系列,Fender的电吉他多为Alder桤木或者Ash梣木,而这一款是Basswood椴木,拾音器为Ducan Design,价格高一些,但是品质很不错, ... 於 post.smzdm.com -

#46.Martin 馬丁吉他旗艦店 - 民風樂府

Gibson 木吉他旗艦店 · 初學入門吉他; 品牌專區 ... 電吉他/電貝斯 ... 吉他配件. 背帶 · 硬盒 · 移調夾 · 調音器 · 吉他架. 琴袋. 木吉他 · 電吉他 · 電貝斯 · 鍵盤. 於 www.minfon.com.tw -

#47.吉他怎麼選?推薦你新手買吉他-簡單8重點

電吉他 :效果多元,風格強烈,適合搖滾風格、Solo獨奏。 ... 價錢2000~4000 合板; 價錢4000~6000 合板-做工好一些; 價錢6000~8000 面單板; 價錢8000~10000 面單板-可插 ... 於 www.guitar.com.tw -

#48.【2022電吉他推薦】新手6款電吉他品牌選購要點攻略!不走 ...

曾經試彈過,其實算是新手很好入門的一把琴加上他是小搖座的電吉他,可適用的曲風就變多了,這把電吉他的價錢也是大家所能接受的價錢所以推薦一下這吧 ... 於 www.rayuncle.com -

#49.入門電吉他- 優惠推薦- 2022年4月| 蝦皮購物台灣

買入門電吉他立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價 ... 【現貨入門款】Bensons 電吉他Stratocaster ST-1 ST1 入門電吉他初學新手樂器電吉他. 於 shopee.tw -

#50.【2020最新】木吉他價格一般多少錢?吉他品牌十大排名大公開

關於吉他,分木吉他和電吉他,新手一般都是選擇木吉他,木吉他的價格可以低至 ... 行內指彈大師建議普通吉他新手選擇1000—1500元的面單吉他左右入門最 ... 於 twgreatdaily.com -

#51.如何選擇一把入門款好民謠吉他 - 奇想樂器

推薦廠牌 Neowood 以及店面中一些經過嚴格挑選,經過仔細調整手感的好琴。 $6000~$25000左右,這價格帶是許多預算還算充足,也希望能一次買到位,不必再升級 ... 於 www.fantasymusic.com.tw -

#52.吉他課程費用|這球吉他專門學院

民謠吉他基礎入門班 · 民謠吉他小團班 · 電吉他基礎入門班 · 電吉他小團班 · 自由雙人小團班 · 電貝斯入門班 · Fingerstyle專門班 · 古典吉他專門班. 於 guitar.theball.com.tw -

#53.電吉他- 優惠推薦- 2022年4月 - 奇摩拍賣

電吉他 (弦樂器)) | 眾多商店提供電吉他(弦樂器),共4507筆電吉他(弦樂器)商品在Yahoo奇摩拍賣. ... 【嘟嘟牛奶糖】AL1300 單單單電吉他初學者入門款吉他. 於 tw.bid.yahoo.com -

#54.噴麥罩/ 口水罩/ 防噴麥 - 帝米數位音樂

經歷:南開科技大學-多媒體音樂製作講師、YAMAHA專任-電吉他/ 木吉他老師、 ... CAD AS32 麥克風遮罩等,除了價錢公道,更重要的是,售後服務,及遠端教學,值得推薦。 於 studio.dimi.tw -

#55.#問想學電吉他 - 音樂板 | Dcard

哈囉各位,最近想存錢買樂器來學,可我是初學者,不知道電吉他是不是也得 ... 琴本身:電吉他門檻價較貴,國外入門款或MIT能彈的琴至少8000~10000 2. 於 www.dcard.tw -

#56.电吉他价格一般多少钱 - 百度知道

一般这个琴不会买到假货,只要是正轨一点的琴行就能买到真货。价格是八百出头,超过九百的你喷他吧。这个吉他手感不错,适合新手入门练习。 第二,Ibanez ... 於 zhidao.baidu.com -

#57.吉他怎麼挑?新手選購吉他指南---電吉他篇

我在中壢及桃園都親眼看過,某些樂器行的店員不太會為電吉他換弦及調音的情況。 雖然價錢很重要,但假設,也許你買到的琴並非這個地區最便宜的,但你 ... 於 circlemusicshop.pixnet.net -

#58.征服世界從買第一支吉他開始~(給初學者的選購吉他指南)

因為吉他是全世界最受歡迎、最騷包的樂器,(附件) ... 適合比價錢重要(手感、曲風)。 ... 全世界也只有電吉他有這麼多造型、顏色、特殊款式… 於 judyloveyou.pixnet.net -

#59.【2022年】十大電吉他最新推薦!熱門人氣排行、功能比較與 ...

【PEAVEY】入門嚴選ST-1電吉他單單單拾音器~4款顏色任選(搖滾電吉他); 【Squier】Bullet Stratocaster HSS AWT 電吉他時尚白色(原廠公司貨商品保固有保障) ... 於 go-ezbuy.com -

#60.電吉他入門買多少錢 - 三度漢語網

電吉他 的價位如此之多,入門學習時買多少錢的好呢?下面是小編給大家整理的,供大家參閱! 1. 對於任何的東西其實都一樣,一分錢一分貨,吉他也是這樣的,太便宜的吉他也 ... 於 www.3du.tw -

#61.電吉他電吉他教學電吉他價錢品牌入門推薦 - Pinterest

Dec 5, 2018 - 古典吉他又名西班牙吉他或西班牙古典吉他,是世界上最迷人而動聽的吉他音樂 ... 電吉他電吉他教學電吉他價錢品牌入門推薦☆Epiphone☆Les Paul Standard ... 於 www.pinterest.com -

#62.吉他價格一般多少錢? - 雅瑪知識

你指的一般是指入門吉他吧,500左右,還有面單1000左右。 ... 初學吉他的挑選吉他價錢多少合適 ... 紅棉是國內比較老和早的牌子,木吉他的很不錯,電吉他的話很一般. 於 www.yamab2b.com -

#63.电吉他入门价格- htmlwdw

电吉他入门 价格,电吉他价格一般多少钱_找货源网,苏宁易购电吉他音专题频道,为您提供电吉他音价格、电吉他音最新报价、电吉他音多少钱,电吉他音参数等产品信息, ... 於 htmlwdw.com -

#64.电吉他多少钱

苏宁易购电吉他专题频道,为您提供电吉他价格、电吉他最新报价、电吉他多少钱, ... 芬达吉他(Fender)SQ子弾系列ST型带摇把单单单/单单双线圈电吉他初学入门电吉它月 ... 於 search.suning.com -

#65.電吉他電吉他教學電吉他價錢品牌入門推薦@ 古典吉他教學

Epiphone☆Les Paul Standard Plustop PRO,櫻桃色漸30年專業品管,選購或電吉他課程請來電洽詢。02-2363 5550 本商品標準配備+ 贈品高級琴套/背帶/導線/PICK等本 ... 於 blog.xuite.net -

#66.新手吉他挑選指南【買吉他完整大補帖】 - 他,在旅行|Guitar ...

6. 需要買【電木吉他】嗎? 1.【旅行吉他】可作為新手吉他嗎? 很多人總是有些疑慮 ... 於 guitartogo-music.com -

#67.新手入門| 零售電結他| 吉他效果器- 通利琴行Tom Lee Music

我們代理世界各地的著名電結他品牌,包括Fender、ESP、Musicman、Yamaha、Ibanez、Paul Reed Smith、Jackson、Vox及Gretsch等,由入門版到專業級均有售。 於 www.tomleemusic.com.hk -

#68.如何購買一支吉他,第3 部分:入門電吉他 - Ubisoft

如果你想要升級吉他的零件,也可以輕鬆升級,但就算保持原樣,它紮實的基礎配置也是這個價格內的吉他無與倫比的。(你也可能在商店裡找到某些沒有附入門好物的LP Special ... 於 www.ubisoft.com -

#69.【樂團吉他手監修】2022最新推薦十大適合新手的木吉他排行榜

無論質感、音色皆表現出超高水準,而親民的價格與可靠品質更受到學生族群的歡迎,無疑是新一代入門的絕佳選擇。 電木吉他效能, X. 面板組成, 合板. 使用木材, 面板:雲杉木 ... 於 my-best.tw -

#70.【電吉他教學】2022 全台專業電吉他老師推薦(每小時$400起)

查看電吉他班需求 ; “找電吉他入門教學”. 台北-大安區 · 學了木吉他五年多 · 樂團演奏 · 電吉他不同聲效、不同曲風的處理 ; “找電吉他教學”. 台北-士林區 · 初學 · 消遣 · 基本和弦. 於 www.hellotoby.com -

#71.【討論】給想收藏吉太或者想買電吉他的人一點忠告 - 哈啦區

因為對"電吉他"而言,這些東西根本不及格。 1. 這把沒寫他的材質出. ... 我二手的有看過大概6萬的價錢我自己本身拿的是epiphone custom 於 forum.gamer.com.tw -

#72.[新手] 新手要買木吉他?看這篇就對囉! - 精華區guitar

Hello,因為板上還滿多新手會想詢問買新手木吉他的事,為了避便這樣的文章 ... 至於聲音已經是其次,因為在這價錢內的木頭用料說真的應該不會差太多。 於 www.ptt.cc -

#73.買二手吉他注意事項,3檢查重點以及2個私心建議

如果可以的話,買經典型號的吉他更棒,因為型號很經典,市場上的價格比較穩定,也比較不會買到奇怪的吉他,像是Fender的Stratocaster電吉他,墨廠二手價 ... 於 wenguitar01.co -

#74.吉他入門:電吉他?木吉他? | PlayZmith 演奏達人

難易度與木吉他比較起來,電吉他的琴頸較窄、琴弦較軟、弦距較短, ... 吉他入門:電吉他? ... 一般來說,較木吉他而言,電吉他的價錢相對高昂。 於 blog.playzmith.com -

#75.吉他入门学习指南 - Google 圖書結果

拾音器:这是电吉他的另一个关键部件,也是较难挑的部分。一方面挑选时受音箱、效果器的影响很大,另一方面音色也因人而异,选购时将拾音器(拾音器与琴弦的距离也可以调整) ... 於 books.google.com.tw -

#76.从1000元到10000元,新手如何挑选人生第一把电吉他?

“新手入门该如何挑选自己的人生第一把电吉他? ... 电吉他作为一门乐器,它只是在某个价格区间段具有所谓的“性价比”,例如在3000 左右的价位,你花一 ... 於 3g.163.com -

#77.新手吉他選購指南(一)第一次買吉他該知道的基本觀念

其實,最重要的還是自己要親自去試過最準,不同的人會對同一把吉他會產生不一樣的彈奏感覺(手的大小、琴炳的厚薄、音色喜好)。 價格與品質. 價格只是市場需求的表現,和 ... 於 myguitarfriend.com -

#78.全新、二手電吉他、貝斯買賣/交流平台 - Facebook

歡迎來到全新、二手電吉他、貝斯、鼓二手/交換平台有以下幾點請團員務必遵守總版- ... Sold · (降價重po ) Ibanez GART60 原價10000左右入門電吉他好選擇指板寬薄手 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#79.电吉他价位电吉他价格一般多少钱 - 领域开拓网

1, 电吉他价格一般多少钱初学者买300~800之间的就行以后再换贵点好的给你推荐几款新手经济型的入门琴。第一,squier 0912一般这个琴不会. 於 www.lyktxs.com -

#80.初學者的Fender電吉他開箱+第一個月自學習進度「電吉他自學 ...

後來做功課找資料後發現,那個價格呢~好像不是我可以負擔的說起的. (五六萬?? 據說琴身很重,琴頸很厚,不適合手小的人彈(其實我手也不小,我只是買不 ... 於 hahapekapeka.pixnet.net -

#81.電吉他入門- 飛比價格- 優惠價格推薦- 2022年3月

電吉他入門 是你要找的商品嗎?飛比有電吉他入門款、電吉他入門教學、電吉他推薦,飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格, ... 於 feebee.com.tw -

#82.電吉他- 人氣推薦- 2022年4月 - 露天拍賣

買電吉他立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠, ... 熱銷~吉他單板41寸初學者民謠吉他學生38寸新手練習男女生入門琴民謠木吉他樂器初學者吉他. 於 www.ruten.com.tw -

#83.手機週刊: iPhoneS X Android Issue 560 - 第 5 頁 - Google 圖書結果

Android 日新手入門音樂創作名稱: 3 分鐘作曲-musicLine大小: 39 MB 類型:音樂與音效價錢: FREE 無名無名 X 儀器簡易的標準撰寫工具按照樂曲發布時間排序回定普惠融學 ... 於 books.google.com.tw -

#84.《學吉他前應該要知道的幾件事》民謠還是電吉他?要練多久 ...

使用鋼弦(鎳)為主,弦比民謠吉他柔軟,琴⾝為實⼼木居多。需要外接音箱,透過拾⾳器來還原其音色音量的樂器,可以接很多效果器,讓音色多變。 於 www.sciencevocal.com -

#85.入门电吉他多少钱一把 - 少儿钢琴培训

最便宜的国产贴牌子的琴也就3,4百,建议不要购买,音也不准。入门的有SQ的0912或者tele款,还有IBZ 150,170都可以。然后这中间的就太多价格区域可以选择 ... 於 m.021senxi.com -

#86.CORT電吉他/貝斯< 電吉他/電貝斯- 集樂城樂器有限公司

在PChome商店街共有87 件CORT電吉他/貝斯相關類別商品,您想找的是☆CORT☆G-110電吉他系列-四色任選商品嗎? 於 www.pcstore.com.tw -

#87.教你如何挑选吉他?新手入门吉他推荐(马来西亚吉他价格

3. Electric Guitar 电吉他. Electric guitar 就是给人感觉乐团弹奏,比较疯狂的那种。常出现在团体,现场DJ 演奏,一般都 ... 於 zh.maomaochia.com -

#88.初學者學吉他,別因選錯吉他而前功盡棄 - 人人焦點

玩吉他這麼多年,接觸過很多木吉他,有三款非常適合初學者的入門吉他,手感舒適,弦距低好按,對於新手來說很友好:DOPHN C510(價格898)、YAMAHA F310( ... 於 ppfocus.com