陶作坊茶杯的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳德亮寫的 台灣茶器(二版) 和潮流收藏編輯部的 茶具鑒賞購買指南都 可以從中找到所需的評價。

另外網站陶作坊|老岩泥_癮茶茶杯也說明:產品規格尺寸:82x70x64cm容量:170cc重量:110g產品料號:A03H28000 老岩泥材質原始樸拙親和的外表下,有著千變萬化質感,經高溫淬火,色澤呈現窯變的拙趣, ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和中國計量所出版 。

南華大學 產品與室內設計學系 莊憲頲所指導 黃凱正的 牡蠣殼灰釉研究及應用於陶瓷茶器 (2020),提出陶作坊茶杯關鍵因素是什麼,來自於牡蠣殼、灰釉、陶瓷釉藥、茶器具。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 設計研究所 張文智所指導 林怡菁的 設計師與消費者對文化商品造形符碼之認知差異探討-以茶壺杯組為例 (2015),提出因為有 文化商品、造形認知、文化符碼、產品語意的重點而找出了 陶作坊茶杯的解答。

最後網站漂亮家居 06月號/2021 第244期 - 第 53 頁 - Google 圖書結果則補充:王俊隆說,「而最具有調茶海、茶杯、量茶器,並將茶磚設計為雪茄形狀, ... 團員以表演、 4 5 1 + 2 竅門設計獲陶作坊茶具老品牌邀請,期望建立新品牌不二堂形象, ...

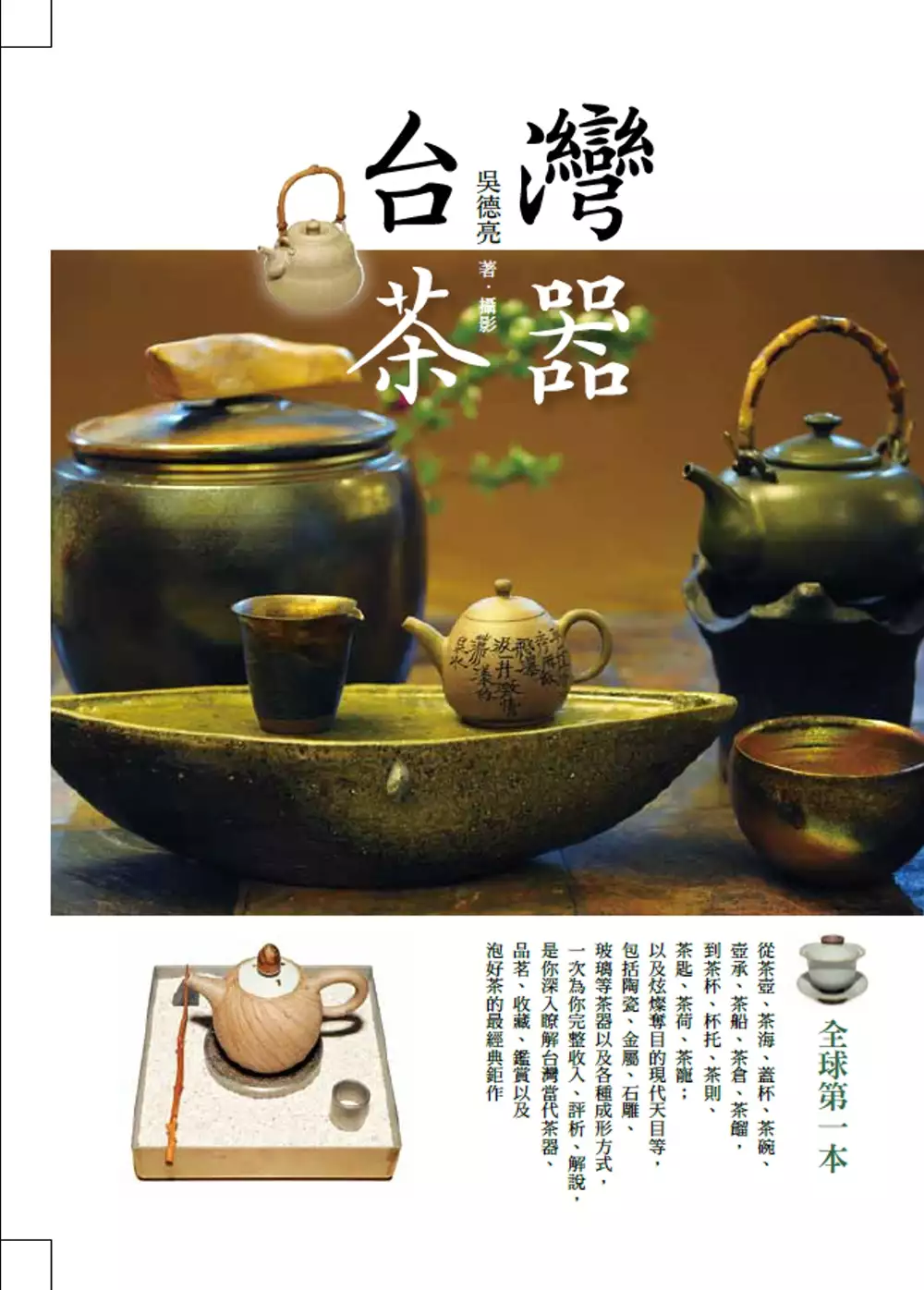

台灣茶器(二版)

為了解決陶作坊茶杯 的問題,作者吳德亮 這樣論述:

全球第一本 深入瞭解台灣當代茶器、品茗、收藏、鑑賞以及泡好茶的經典鉅作 從茶壺、茶海、蓋杯、茶碗、壺承、茶船、茶倉、茶餾, 到茶杯、杯托、茶則、茶匙、茶荷、茶寵,以及炫燦奪目的現代天目等。 包括陶瓷、金屬、石雕、玻璃等茶器以及各種成形方式, 吳德亮《台灣茶器》一次為你完整收入、評析、解說, 是你深入瞭解台灣當代茶器、品茗、收藏、鑑賞 以及泡好茶的最經典鉅作。 台灣茶器起步雖晚,卻因為許多藝術家的競相投入,茶藝與現代陶藝兩種文化相互激盪交融,而能在21世紀的今天,無論在材質突破、造型創意、實用功能、釉色表現與產業行銷等,都有令人刮目相看的表現。 1980

年代以後的台灣,受到茶藝文化蓬勃發展的激勵影響,加上茶人與文化人不斷腦力激盪與創意研發,茶器除了用途種類早已無限擴充至數十種以上,素材的選擇更大膽顛覆傳統,從陶、瓷、玻璃、銀器、竹器、木器、玉器、水晶,至錫、銅、生鐵、不銹鋼等重金屬等,不斷交互運用及實驗;彼此競豔的造型或色彩、功能等表現更是各具巧思、超乎想像。不僅呈現唐宋以來的最顛峰,並在兩岸與日本、韓國、馬來西亞等地發光發熱,將台灣豐富的茶文化帶向全世界。 要全盤深入台灣的茶器談何容易?喝茶二十年來,我除了不斷嘗試比較各種茶器的優劣特色,還要從博物館尋找先賢創作的蛛絲馬跡,拜訪前輩一路走來的艱辛歷程。 近十多年來更陸續深入採訪台

灣各地的茶器創作人,從台灣頭北海岸石門的章格銘,到台灣尾屏東的詹文政、六龜土石流重災區的李懷錦,還有東台灣的黃櫳賢等,總共拜訪了七、八十位藝術家與相關業者,希望盡可能為壺藝家們300多件作品的特色畫龍點睛。 ──德亮

牡蠣殼灰釉研究及應用於陶瓷茶器

為了解決陶作坊茶杯 的問題,作者黃凱正 這樣論述:

在台灣紀錄在案有14種牡蠣品種(行政院農業委員會水產試驗所,2019),牡蠣殼每年產量約為13萬公噸,而大部分牡犡殼多被傳統產業、農業作運用,其他產業極少使用,而其中約有10%(約1萬3000公噸)之牡蠣殼被視為廢棄物,並未經妥善處理。 近年來環保意識抬頭,環保文化也逐漸落實於生活當中,對於挑選生活產品、現代藝術品也有了不同的思維,開始關注其環保性、在地性、文化意涵等,由於研究者陶藝創作歷程中,皆是以草木灰釉為主軸,故藉此研究來了解有別以往的鈣質類的灰釉應用,來增加未來創作之發展性,而之所以選用牡蠣殼原因在於其取得便利性,有別於其它貝類,大多都直接做為垃圾處理,其再利用之價值相對低。

本研究即以台灣嘉義縣東石鄉傳統牡蠣養殖業所衍生的廢棄牡蠣殼為主要釉藥原料進行釉藥實驗研究,在研究過程中,首先要將收集來的牡蠣殼搗碎,將其燒成灰燼,透過二成分及三成分實驗方式,將灰結合其他原料燒製,求得穩定的釉藥配方,並應用於陶瓷市場的主軸產品茶器具來觀看大面積的釉藥表現做整體結論。

茶具鑒賞購買指南

為了解決陶作坊茶杯 的問題,作者潮流收藏編輯部 這樣論述:

這不是一本大雜燴似的圖集,它將引領你領略茶道文化的魅力!本書旨在為讀者提供真正實用的茶具鑒賞購買指南。它帶你初步了解茶道具,細講了茶席的元素,從茶壺、壺承、茶杯、茶托、茶盅、蓋杯,到茶倉、茶則、茶匙,以及現代茶具的分類等;收錄了在茶具歷史發展進程中發展態勢比較良好的中日兩國,54個經典茶具品牌和名家之作;展示了1000余款經典茶道具的精美圖片,並對每款茶具的規格、材質、特色,以及可供鑒別的底款、身款作以詳細的介紹,具有很高的實用及欣賞價值。潮流收藏編輯部成立於2013年,由五名經驗豐富、對文玩收藏有獨到見解且對市場有深入了解的編輯組成。已出版《琥珀蜜蠟鑒賞購買指南》《手把件鑒賞購買指南》等10

多本圖書,受到了讀者和業界人士的一致認可。潮流收藏編輯部的宗旨是幫助喜愛文玩收藏的時尚人士面對紛繁復雜的市場,找到屬於自己的投資收藏佳品。 茶具入門篇茶器細講——茶席的元素/06現代茶具的分類/22中國茶具篇大陸茶具春風祥玉:景德鎮青花瓷名窯/36小雅:景德鎮青花瓷名窯/40九段燒:景德鎮青花瓷名窯/44居和堂:景德鎮手工制瓷坊/50顏玉窯:續寫7501瓷的傳奇/54真如堂:傳統陶瓷手工工作坊/62問鼎鼎峰汝瓷:頂級仿汝窯品牌/66春山玉品:景德鎮創意陶瓷坊/70誠德軒:景德鎮創意陶瓷坊/76貴和祥:與茶文化一起蛻變的茶具精品/80當代紫砂名家作品欣賞/86台灣地區茶具曉芳

窯:中國歷代官窯的再現/106柏采窯:台灣仿汝窯品牌/114蔡榮佑:生活陶藝術家/120翁明川:竹刻藝術家/124江有庭:藏色天目第一人/126郭明慶:秘色天目大師/130陳九駱:志野陶藝術家/134鄧丁壽:古逸壺創作者/138許德家:汝瓷陶藝師/142古川子:岩礦壺作家/146陳明謙:汝瓷陶藝師/148蘇保在:雲白天青汝瓷大師/150陳威恩:柴燒陶藝師/152鄭順仁:和光天目大師/154章格銘:創意陶器藝術家/156江玗:柴燒陶藝師/162劉欽瑩:景德鎮的台灣「瓷瘋」/164自慢堂:玻璃、粉彩茶具品牌/168龍聖華苑:台灣名家手工茶具/176日本茶具篇日本鐵壺名家/182大西清右衛門 : 千

家十職御用釜師/192鈴木盛久工房:日本人間國寶制鐵大家/194小泉仁左衛門:日本南部鐵器御釜師/200黑川雅之:日本現代工業設計師/204石川光一:日本金工大師/208東京大淵銀器:日本頂級銀器品牌/209森川榮月:日本傳統茶道具金工家/211九谷燒:日本彩繪瓷器代表/213常滑燒:日本陶器具代表/223赤木明登:日本現代漆器藝術家/227附錄:近 3 年最具代表性茶具拍賣成交品信息/229后記/246

設計師與消費者對文化商品造形符碼之認知差異探討-以茶壺杯組為例

為了解決陶作坊茶杯 的問題,作者林怡菁 這樣論述:

台灣將「提升文化產業的設計能量」作為宗旨,鼓勵企業重視文化商品的設計與創新,預期讓文化賦予設計產業能量和價值,同時,予以文化的保存和傳承,創造在地之東方文化價值,作為台灣在國際市場上交流的籌碼並建立市場影響力。文化商品的造形發展取向於意涵的傳遞,在產品設計過程中,設計師藉由個人經驗及認知,將抽象的文化意涵具象化(編碼),以構成產品之造形特徵,並預期消費者能藉此引起共鳴;然而,消費者在產品造形的認知上(解碼),又能否符合設計師的期待,將作為本研究所探討的背景。本研究以應用東方文化符碼之12件市售茶具組為例(包含茶壺、茶杯),藉由深度訪談的方式,在第一階段了解設計師在設計商品時在造形特徵上的考量

與過程,並帶入符號學中「能指」與「所指」的觀念進行分析解碼;第二階段訪談20位具設計背景之消費者,以符號學兩層次序列表意為基礎,探討消費者與設計師在產品特徵上文化傳達與接收之認知差距,其主要發現有:(1)文化商品有三種設計方向,分別是以品牌形象為訴求之品牌策略面;以消費者回饋為考量之消費者市場面;以設計師創作為主之個人體悟面,後選定文化符號,再以品牌風格為考量轉化為造形。(2)品牌策略面選用的元素以品牌目的為主,其轉化較深,傳達之文化離消費者較遠而不易被理解,必須建立資訊平台,如文案、圖示、銷售人員以及產品互動來為消費者建立知識背景、品牌連結。(3) 消費者市場面選用的元素為消費者所熟悉,其轉

化較淺,傳達為一般文化符號象徵意義,較容易被理解,但是造形上常因設計師主觀詮釋而不符合消費者認知,導致消費者在造形特徵上不認同,故應在資訊引導上保留適當之想像空間予消費者,讓消費者的個人詮釋去連結與商品形態。(4)個人體悟面的元素為設計師個人主觀選定,故有較深的文化意涵,亦或淺顯的文化象徵,其文化元素與消費者距離並不一定。本研究成果期望能給予未來設計師在文化商品上之創作建議以及行銷方向,作為日後開發東方文化商品之參考。

陶作坊茶杯的網路口碑排行榜

-

#1.文化、創意產業與城市更新 - Google 圖書結果

因此,传统的制陶手工作坊往往依山傍水而建,形成以村庄为核心的陶艺生产聚落。 ... 典型如宁杭高铁宜兴站的建筑设计灵感来自于茶壶与茶杯(2),主站房以红褐色陶板为立面 ... 於 books.google.com.tw -

#2.經貿透視雙周刊 461 深耕新南向 看見新南向市場文化的差異

陶作坊 在歷經前所未有的暗淡陰霾後,意外接到大單,也讓公司有種千帆過盡、迎向光明的 ... 民眾可以用老岩泥茶杯原型坯體,巧思捏塑為各種日常器具,找到陶藝玩心的同時, ... 於 books.google.com.tw -

#3.陶作坊|老岩泥_癮茶茶杯

產品規格尺寸:82x70x64cm容量:170cc重量:110g產品料號:A03H28000 老岩泥材質原始樸拙親和的外表下,有著千變萬化質感,經高溫淬火,色澤呈現窯變的拙趣, ... 於 www.taurlia.com -

#4.漂亮家居 06月號/2021 第244期 - 第 53 頁 - Google 圖書結果

王俊隆說,「而最具有調茶海、茶杯、量茶器,並將茶磚設計為雪茄形狀, ... 團員以表演、 4 5 1 + 2 竅門設計獲陶作坊茶具老品牌邀請,期望建立新品牌不二堂形象, ... 於 books.google.com.tw -

#5.陶作坊Aurli老岩泥咖啡杯

採老岩泥天然岩礦結合陶土調配而成,坯體呈現原始的樸拙、自然粗礦的質感。而杯内施上薄釉後,土質顆粒更顯窯變樸實且獨一無二的大地色澤老岩泥®濃縮咖啡杯. 於 www.loca.tw -

#6.陶作坊杯十大品牌,陶作坊杯专卖,陶作坊杯热销,陶作坊杯正品

台湾岩矿紫岩工作室廖凤丹岩矿茶杯老岩泥杯非陶作坊匠心手作. 售价:600.00元,14评价. 浏览. 【茶与器】台湾陶作坊岩矿落金杯12生肖老岩泥杯岩矿杯纪念杯. 於 www.pyzpw.net -

#7.陶作坊岩矿杯 - 购物头条

陶作坊 台湾老岩泥岩矿大茶海公道杯分茶器大容量泡高端禾器品茗 · 陶作坊台湾正品老岩泥岩矿小茶海日式公道杯泡茶品茗茶道 · 陶作坊台湾老岩泥五式中茶海岩矿公道杯中式功夫分 ... 於 m.xing73.com -

#8.茶杯 - 陶作坊

茶杯 ; 陶作坊X不二堂|老岩泥癮茶1海2杯. NT$1,750 ; 陶作坊│茶旅行_木茶便當_佇在拓黑寬壺4件組. NT$8,800. NT$11,050 ; 陶作坊│滿好壺茶便當(官網限定限量發行). NT ... 於 www.taurlia.com -

#9.陶作坊滿足壺1壺2杯茶聚組(黑)【廠商直送】 | 夢時代線上購

陶作坊 滿足壺1壺2杯茶聚組(黑)【廠商直送】. 創作概念: 一壺二杯輕巧禮盒組,但願花常好○人常在○月常圓。 花常好│ 花前月下,一壺茶。敬一杯,品一口,情深意重, ... 於 www.dreammallshop.com.tw -

#10.[台北旅遊]陶作坊生產台灣專業茶器具與咖啡杯設計製造 - 方格子

小編這次因緣際會到了陶作坊進行了一場半成品的陶瓷創作。陶作坊相關資訊:: 體驗, 創作, 專業, 台灣, 藝術, 北市大, 永康街, 生產, 實驗室, 小編. 於 vocus.cc -

#11.陶作坊|經典同心杯(黑/白/紅黃/綠黃/紅陶/綠陶/灰陶)

一份茶香、一份閒情,喝茶、品茗、不再是一件繁瑣事了。不用複雜的器具,沒有繁縟的規矩,只需一組陶作坊同心杯組,即可隨時享受一份自在、一杯好茶。同心杯斜置瀝水的 ... 於 www.taurlia.com -

#12.陶作坊 - Facebook

任一老岩泥咖啡杯+銅板價$88升級精美禮盒【39年製器工藝AURLI奧利】×【台灣咖啡 ... 今年很榮幸受邀出席「 國際禮品文具暨文創展」,將✨限定優惠✨ 陶作坊/AURLI奧利 ... 於 www.facebook.com -

#13.陶作坊Aurli 厚濃縮杯老岩泥岩礦咖啡杯台灣製造極厚濃縮杯義 ...

陶作坊 -Aurli 老岩泥岩礦咖啡杯介紹**** 老岩泥是天然岩礦結合陶土調配而成,於杯内施上薄釉再透過高溫氧化與多重還原燒製. Aurli厚濃縮杯咖啡杯點.線.面.杯緣角度. 於 www.muzhan-coffee.com -

#14.茶器具 - 陶作坊

陶作坊 │雋永同心茶葉尊爵禮盒(老岩泥彩釉同心杯). NT$1,800 ... 陶作坊x不二堂│T-MUG 白瓷馬克杯(多種花色)茶葉尊爵禮盒. NT$1,800 ... 茶杯(137); 同心杯(25) 於 www.taurlia.com -

#15.陶作坊 老岩泥同心分享杯 - Pinkoi

陶作坊 2018同心分享杯三五好友大力揪.一分鐘泡茶更升級! 於 www.pinkoi.com -

#16.2019第321期【豔遇曼谷-跳島嬉水沙美島。羅永.尖竹汶老街古意漫遊】: 行遍天下5月號

1 2 3 2004年成立以來,一直追求創新求變的不二堂Ateliea Tea,由知名茶具品牌陶作坊起家。 ... 一個個帶著茶香的茶壺、茶葉、茶杯、小綠葉蟬、茶山和文鳥等可愛造型, ... 於 books.google.com.tw -

#17.Taipei Walker Vol.287 2021年3月號: 24家質感選物店大賞

WALKER X 質感選物 12 陶作坊是台灣專業茶具品牌,創立至今已有 38 年,因手作職人精神打造的療癒系」選|物陶作坊陶質茶具而聞名市場。形象概念店座落懷汝小牡丹杯玩 ... 於 books.google.com.tw -

#18.茶壺 - 陶作坊

陶作坊 │老岩泥即時快克杯組(含布包). NT$4,980 ... 陶作坊│懷汝一壼二杯木盒組-粉青 ... 茶杯(9); 茶罐/茶葉/茶餅(4); 聯名款(22); 嚴選禮盒(6); 小品創作(3). 於 www.taurlia.com -

#19.老岩泥 - 陶作坊

陶作坊 │ 老岩泥水平壺136燒焠煉組/陶友獨家/. NT$3,380. NT$4,500 ; 陶作坊|老岩泥金徽小手感杯(十二生肖). NT$1,250 ; 陶作坊│ 老岩泥燒水壺一式竹把手. NT$5,550 ; 陶 ... 於 www.taurlia.com -

#20.【陶藝】陶作坊:永康街豐沛文化底蘊高品質茶具及藝所在DIY ...

在熱鬧的永康街巷中,有間台灣原創品牌「陶作坊」,這裡有展售各式精美茶具,也有讓客人DIY茶杯的活動(預約報名),店員很專業的為客人解說茶具,是 ... 於 lordcat.tw -

#21.用鏡頭看台灣》2022台北國際禮品文具暨文創展開跑 - 中時新聞網

「2022台北國際禮品文具暨文創展」,陶作坊設計的流轉360濾杯,使用天然老岩泥陶土,全陶製的閥門設計,可自由切換濾滴或浸泡模式,沖泡咖啡或茶葉都 ... 於 www.chinatimes.com -

#22.憑證享消費優惠 - 校友福利

並享有免費「釉上精刻」客製服務(按陶作坊官方同心杯客製網站-限中文字6個字或英文20個字母以內。) 可與特約商店9折優惠併用。 2.老岩泥燒水壺系列商品單筆消費滿20 ... 於 alumniservice.ntu.edu.tw -

#23.台灣光華雜誌2019年2月號中英文版: 來喝台灣茶

「梅香清冷撲鼻,偶有花瓣飄落茶杯中,靜靜喝著熱茶,真是人生一大享受。 ... D 陶作坊以台灣天然岩礦與陶土燒製成老岩泥茶具,美感與實用兼具, Lin's Ceramics Studio ... 於 books.google.com.tw -

#24.台灣陶作坊巖礦茶海(C602M1) 茶杯水杯 - 文筆天天網

分類. 陶瓷杯 · 原產地. 台灣台北 · 品牌. 陶作坊 · 型號. C602M1 · 銷售方式. 批發、合作、服務、零售 · 銷售目標市場. 台灣、中國大陸、香港、新加坡、 亞洲、歐洲、東南亞. 於 tw.ttnet.net -

#25.陶作坊- 優惠推薦- 2022年2月| Yahoo奇摩拍賣

陶作坊 懷汝系列(一) 茶壺、茶葉罐、茶海、茶杯組. $18,000運費60元 ... 茶杯陶作坊臺灣汝窯茶杯純手工大號主人杯可養開片品茗單杯中式茶盞7. $17,271運費60元. 於 tw.bid.yahoo.com -

#26.台灣茶器(正體版) - Google 圖書結果

雨者最大的匾别,是陶器除了陶作坊、隆赛、唐型等大版以企垩乘化性警量斋座外, ... 除了茶壶、茶海、茶杯、茶碗外,茶器事寡上遗包含了茶船、壶承、茶别、茶构、茶扶、 ... 於 books.google.com.tw -

#27.陶作坊| 2022年4月 - 樂天市場

【沐湛咖啡】陶作坊x 珈堂共同研發老岩泥手沖壺無釉首創陶瓷手沖壺700cc. $2,680. 免運. (1) · 沐湛咖啡 · 陶作坊Aurli 厚濃縮杯老岩泥岩礦咖啡杯極厚濃縮杯espresso ... 於 www.rakuten.com.tw -

#28.陶作坊Aurli品咖啡外帶杯老岩泥陶藝結合創新風格燒結出 ...

一直以來對於陶瓷器皿,情有獨鍾~ 像是去鶯歌陶瓷老街,光是逛那些陶瓷商店,就讓我佇足好久! 平時的小確幸就是搜集擁有溫潤手感的食器們在烹調後, ... 於 lamamagic.pixnet.net -

#29.2019第321期【豔遇曼谷】: 行遍天下5月號 - 第 25 頁 - Google 圖書結果

... 一直追求創新求變的不二堂Ateliea Tea,由知名茶具品牌陶作坊起家。 ... 和此店才有的抹茶風味茶席雞蛋糕,在獨家訂製的模具中,一個個帶著茶香的茶壺、茶葉、茶杯 ... 於 books.google.com.tw -

#30.9折|陶作坊老岩泥茶漏,茶杯,茶器茶具,餐廚 - WUZ屋子

陶作坊 融合古今傳承、生活實用之理念,意欲追溯東方茶文化脈絡,與茶飲、咖啡愛好者分享烹茶知器之閒情雅趣。, 於 wuz.com.tw -

#31.關於陶作坊老岩泥1、3、5次燒隨行杯 - Mobile01

關於陶作坊老岩泥1、3、5次燒隨行杯 請問一下,有使用過這一、三、五次燒隨行杯的朋友,真的有那麼神奇嗎,可以把咖啡修飾得很完美,甚至連白開水喝 ... 於 www.mobile01.com -

#32.2022 陶作坊推薦|四月優惠比價 - LINE購物

HARIO 陶作坊聯名款老岩泥01-5次燒濾杯/VDCR-01-BR5. 0~8%. 比價7個賣場 立即比價. 特力+購物網 Pinkoi - 設計購物網站 遠傳friDay購物 Yahoo奇摩購物中心. 於 buy.line.me -

#33.陶作坊|以器引茶 - PChome 24h購物

HARIO X 陶作坊2020 聯名款|V60老岩泥濾杯_02. 在平凡的日子裡,加入新的變化和可能性,為生活提供靈感,打造自在的生活態度 希望讓每個人都能發現生活的感動,創造暖 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#34.【陶作坊】Aurli 老岩泥山型杯12oz 355ml 馬克杯(一次燒果酸 ...

推薦【陶作坊】Aurli 老岩泥山型杯12oz 355ml 馬克杯(一次燒果酸明顯個性強烈), 任飲杯12oz 355ml,口感風味獨特,一次燒/果酸明顯,個性強烈momo購物網總是優惠便宜好 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#35.陶作坊 - 博客來

陶作坊 │ 老岩泥冷飲外帶杯(附質感杯袋及杯蓋) 灰紅組(附卡其色提帶). $1520. 陶作坊│ 老岩泥冷飲外帶杯(附質感杯袋及杯蓋) 灰藍組(附藍色提帶). $1520. 陶作坊| ... 於 www.books.com.tw -

#36.新手請教...陶作坊茶具一問 - P-TEA品茶王

我買過老岩泥的茶壺與茶杯,用起來還不錯,價位也可接受。 茶湯喝起來會比較厚實,比較適合發酵重一點的茶. 於 www.p-tea.com.tw -

#37.陶作坊茶具-新人首單立減十元-2022年4月|淘寶海外

在這些陶作坊茶具的材質有瓷、否、木、紫砂和陶等多種,在陶作坊茶具的適用人數有6人、7人-9人、10人 ... 臺灣陶作坊茶具同心杯蓋子茶杯燒水壺蓋子配件類多款茶道零配. 於 world.taobao.com -

#38.陶作坊【茶器具第一品牌】, 線上商店| 蝦皮購物

【陶作坊】. 【Aurli 奧利】. 茶杯. 【清崢禾日】香器. 【不二堂】. 壺承. 老岩泥燒水壺. 好茶葉喝好茶. New Arrivals. 查看全部 · Aurli 奧利│環保杯(奧利藍/褐玫紅). 於 shopee.tw -

#39.陶作坊~懷汝_旺福狗年生肖紀念壺

陶作坊 ~懷汝_旺福狗年生肖紀念壺 ; 國色天香粉彩寶相花. 【商品特色】 茶壺是一種供泡茶和斟茶用的帶嘴器皿。 茶壺由壺蓋、壺身、壺底和圈足四部分所組成。 茶壺大小的選擇 ... 於 www.taiwangoodtea.com.tw -

#40.陶作坊杯- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年3月

陶作坊杯 價格推薦共636筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#41.陶作坊x不二堂 絲路茶壺茶杯組+(白瓷) - 松果購物

還在一一幫陶作坊x不二堂│絲路茶壺茶杯組+(白瓷) 比價嗎?松果購物給您全台線上最優惠的陶作坊x不二堂│絲路茶壺茶杯組+(白瓷) ,快速到貨、買貴包退,輕鬆省更多! 於 www.pcone.com.tw -

#42.陶作坊茶杯購物比價- 2022年1月| FindPrice 價格網

陶作坊茶杯 的商品價格,還有更多陶作坊│老岩泥霜染茶杯罐(小)相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你快速找到最便宜的商品. 於 www.findprice.com.tw -

#43.陶作坊的商品價格 - 大家來比價

【HARIO】陶作坊聯名款V60老岩泥02濾杯 · 東森購物; 最推薦; $1343; $1343; 前往賣場 · HARIO 陶作坊聯名款老岩泥01濾杯/ VDCR-01-BR · UDN買東西; 最推薦 ... 於 twpriceget.com -

#44.寒冬送暖過好年陶作坊邀民眾一起傳遞愛的溫暖 - 工商時報

除了「喜飾」系列,在去年陶作坊更與陽光基金會推出公益合作專案,選定四款經典入門的茶具,分別有方便實用的高風亮節玻璃同心分享杯、老岩泥同心分享杯, ... 於 ctee.com.tw -

#45.陶作坊aurli 厚濃縮杯老岩泥岩礦咖啡杯台灣製造極厚 ... - 生活市集

原價$590,優惠$590,限時再打96 折,只要$566!****陶作坊-aurli 老岩泥岩礦咖啡杯介紹**** 老岩泥是天然岩礦結合陶土調配而成於杯内施上薄釉再透過高溫氧化與多重 ... 於 m.buy123.com.tw -

#46.陶作坊岩矿杯2021年新款- 京东 - JD.com

京东是国内专业的陶作坊岩矿杯网上购物商城,本频道提供陶作坊岩矿杯新款价格、陶作坊岩矿杯新款图片信息,为您选购陶作坊岩矿杯提供全方位的价格、图片新款参考, ... 於 www.jd.com -

#47.十步杀一人:马炜自选集 - Google 圖書結果

陶沙怎么也想不明白为什么她能唱那么好听的歌,唠叨起来却这么没水平。在他们家楼下不远的地方,有一个做铝合金窗的家庭作坊,每到中午,便开始切割。 於 books.google.com.tw -

#48.陶作坊茶杯- 飛比價格- 優惠價格推薦- 2022年3月

陶作坊茶杯 是你要找的商品嗎?飛比有陶作坊茶杯、陶作坊茶壺、陶作坊茶海推薦,飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格, ... 於 feebee.com.tw -

#49.陶作坊-讓古老又親切的茶藝文化有了全新面貌,嶄新表達!

近日網路上出現詐騙網址假冒陶作坊真品http://twdy.5irvasy.com/請消費者注意! ... 茶杯適合多人品茗的茶具陶作坊更獨家開發出融合中西茶生活美學,早期質樸的同心杯組 於 pigx3.pixnet.net -

#50.陶作坊 老岩泥茶杯罐(中) 的價格比價讓你撿便宜- Page 1

陶作坊 │老岩泥茶杯罐(中) 的比價結果。共有44 筆,價格由413 元到17100 元。愛比價,最直覺、易用的比價服務,讓你找到最殺的價格. 於 ibj.tw -

#51.全部商品 - 陶作坊

Aurli 奧利│ 老岩泥135燒隨心杯組(文字款/數字款) ... 陶作坊x不二堂│T-MUG 白瓷馬克杯(多種花色)茶葉尊爵禮盒. NT$1,800. NT$3,010 ... 茶杯(137); 同心杯(25) 於 www.taurlia.com -

#52.陶作坊老岩泥- 人氣推薦 - 露天拍賣

買陶作坊老岩泥立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠,快來露天參加 ... 【小森時光】免運, 陶作坊老岩泥岩礦養生燉盅内釉茶杯茶罐煲湯滋補煮湯. 於 www.ruten.com.tw -

#53.陶作坊|台灣專業茶器茶具&咖啡杯設計製造

陶作坊 ︱以器引茶‧合器生好茶︱茶無優劣之分,但不同發酵程度的茶,仍有清香濃韻的口感分別。運用三十多載造器理念及工藝技法,經過無數次配土試驗,暸解不同材質的 ... 於 www.taurlia.com -

#54.陶作坊 溥儒夏竹同心杯 - 國立歷史博物館精選商城

陶作坊 的同心杯,操作簡易、外型洗鍊,能輕鬆沉浸在品茗愉悅氛圍,廣受消費大眾喜愛。設計師以溥儒山水小品為靈感,擷取局部丘壑表現於器具,用貼花技法於瓷器作出墨色 ... 於 www.nmhshop.com.tw -

#55.【陶藝】陶作坊:永康街豐沛文化底蘊高品質茶具及藝所在DIY ...

在熱鬧的永康街巷中,有間台灣原創品牌「陶作坊」,這裡有展售各式精美茶具,也有讓客人DIY茶杯的活動(預約報名),店員很專業的為客人解說茶具,是 ... 於 m.xuite.net -

#56.陶作坊茶壺組的價格推薦- 2022年4月| 比價比個夠BigGo

陶作坊 |AT105壺8件組(禮盒)另有陶品/老岩泥/岩礦/泡茶組/茶具/茶壺/茶海/茶杯/同心杯/易泡壺/鶯歌/全新品. 不限金額!運費15元天天現省. 於 biggo.com.tw -

#57.陶作坊茶杯飛搜購物搜尋- 第1 頁

[陶作坊] 老岩泥墨藏茶杯罐(小). 1,000. 蝦皮商城 ... 陶作坊x不二堂│絲路茶杯-白瓷 ... 陶作坊Aurli 極厚濃縮杯老岩泥岩礦茶杯咖啡杯Espresso. 490. 樂天市場購物網 ... 於 shopping.feeso.com.tw