開羅會議台灣歸屬的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王景弘寫的 杜勒斯與台灣命運:一代巨人留下台灣民主獨立的生機 和戴天昭的 台灣政治社會變遷史都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自玉山社 和前衛所出版 。

南臺科技大學 財經法律研究所 羅承宗所指導 陳柏舟的 威權象徵移除之法制與執行-兼論台南執行經驗 (2019),提出開羅會議台灣歸屬關鍵因素是什麼,來自於轉型正義、威權象徵、二二八、白色恐怖、促進轉型正義條例。

而第二篇論文國立成功大學 歷史學系 鄭梓所指導 沈明財的 戰後初期屏東地區政治演變之研究―從接收到二二八事件(1945-1947) (2018),提出因為有 接收、屏東市、市參議會、屏東三四事件的重點而找出了 開羅會議台灣歸屬的解答。

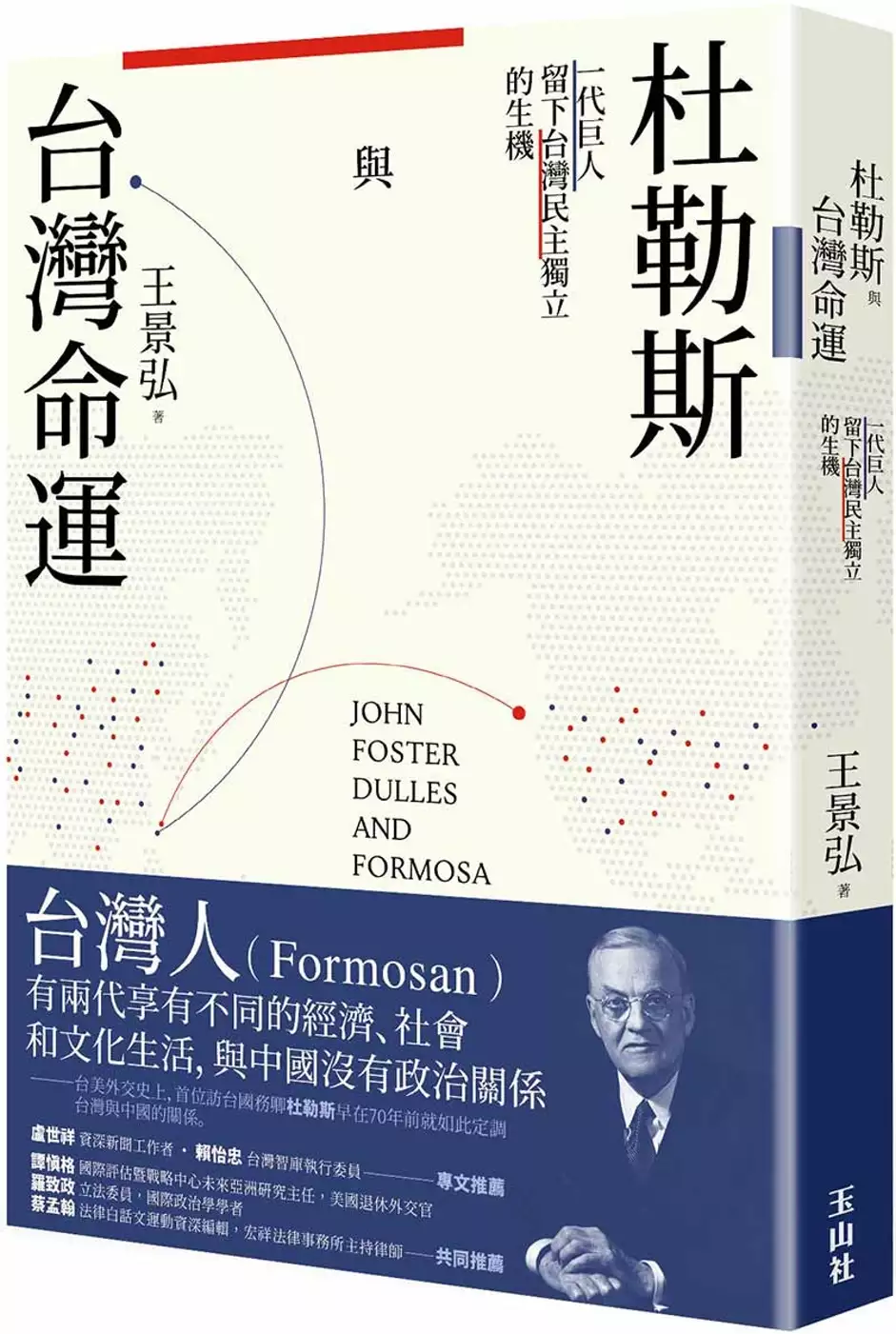

杜勒斯與台灣命運:一代巨人留下台灣民主獨立的生機

為了解決開羅會議台灣歸屬 的問題,作者王景弘 這樣論述:

「沒有一個美國人比杜勒斯對台灣民主生存有更大的貢獻。」 《舊金山和約》、《中美共同防禦條約》的幕後推手; 建構台海戰略均勢與形塑台灣國際地位的關鍵人物。 「台灣人(Formosan)有兩代享有不同的經濟、社會和文化生活,與中國沒有政治關係。」 ——台美外交史上,美國首位訪台國務卿杜勒斯早在七十年前就如此定調台灣與中國的關係。 約翰・福斯特・杜勒斯(John Foster Dulles),秉持基督精神、和平人道主義,堅持國際爭端必須和平解決──等待時機換取和平演變。因此他在杜魯門、艾森豪政府時代: ☮堅決

反對中共加入聯合國,以圍堵政策嚇阻其勢力擴張; ☮主導《舊金山和約》,堅持日本只宣布放棄台灣主權; ☮促成《中美共同防禦條約》,將台灣納入自由世界第一島鍊; ☮以外交手腕力促台灣海峽非正式停戰,使台海維持現狀; ☮約束蔣介石不得以武力反攻大陸,形成有實無名的一邊一國; ☮力勸蔣政府以經濟發展為重,要求中國放棄使用武力解決爭端; ☮在關鍵時刻保障台灣安全,為台灣民主與建國留下生機。 解密美國外交檔案,還原「台灣地位未定論」的起源與真相, 解剖美國首位訪台國務卿是如何為台灣埋下自主建國的命脈。 ◆

他以維持和平為第一要務,等待自然力量的演變── 複雜的國際問題都不是短期內可以解決,需要耐性等自然的演變。杜勒斯深信,現狀不會永遠不變──它會隨時間演變──讓原本無法解決的問題變成可能。在此原則下,杜勒斯要求中共維持現狀,也要求國民黨政府維持現狀,等待和平演變。甚至力勸蔣介石確保「自由中國」生存為重,有一天中共政權發生像匈牙利一樣抗暴,蔣介石便可出面收拾殘局。 ◆他反駁中共主張台灣是內政問題── 杜勒斯曾直截了當的說過:中共從未統治灣,而台灣也不是中國自古以來的領土。實際上,台灣沒有繼續在日本統治下,完全是因為美國有實力把它從日本手中奪回。即使台灣地位

有疑問,那也是美國從日本奪回,日本只宣布放棄對台灣主權,而此主權在對日和約並未處理,未讓渡給任何國家。因此,在台灣以某種方式處理之前,美國也可以對台灣有它的主張。 ◆他堅決反對共產主義── 杜勒斯認為那是無神論的恐怖主義,也相信違反人性的共產黨政權終會崩潰。他對共黨陣營的「大舉報復」及「戰爭邊緣」政策,目的都在嚇阻戰爭,保障自由世界安全與和平。圍堵是要讓共產世界自己內爆瓦解。 ◆他只有「反共」與蔣介石的理念相合── 杜勒斯曾勸蔣介石把國共之爭,視為自由世界反共戰爭的一環,準備長期整體作戰。但蔣介石名為反共,卻是墨守「漢賊不兩立」的中國

觀念,把國共當爭權的內戰,是爭奪統治權的生死之鬥,而當蔣高喊口號,「一年準備,二年反攻,三年掃蕩,五年成功」,他只是在與時間競賽,心不在台灣;蔣在台灣的政權也沒有統治的正當性,要靠戒嚴與高壓控制。 台灣有以美國總統羅斯福、麥克阿瑟將軍為名的道路, 但對台灣命運影響至鉅的美國國務卿杜勒斯,卻連一座雕像都沒有。 杜勒斯以外交手段設法保障台灣安全,挖空心思嚇阻蔣介石對中國的冒進攻擊,並經由國際法律觀點確認台灣與澎湖非中國領土,保障台灣現狀。杜勒斯深信,透過自然演變,台灣與中國會走向兩個不同的軌道。 本書作者原為台灣媒體駐美國華府的資深特派

員,經爬梳美國外交檔案與艾森豪回憶錄等資料,剖析杜勒斯的政治哲學與實質外交手段,是如何運用在美國對台灣情勢的評估與政策設計,以及他如何在公開談論與評論的意涵上,替台灣留下演變成新國家的生機。深入杜勒斯的生平作為,將有助我們理解台灣過去、現在,乃至於未來該如何安全生存發展。 本書特色 ●美國首位訪台國務卿,促成台灣澎湖主權不歸屬任何國家的倡議者。 ●《舊金山和約》、《中美共同防禦條約》簽定歷程的第一手資料。 ●解密美國外交檔案,詳盡爬梳「台灣地位未定論」之初與事實真相。 ●深入探知台海戰略均勢與形塑台灣國際地位的關鍵契機。

真情推薦 盧世祥,資深新聞工作者 賴怡忠,台灣智庫執行委員 ──專文推薦 譚慎格,國際評估暨戰略中心未來亞洲研究主任,美國退休外交官 羅致政,立法委員,國際政治學學者 蔡孟翰,法律白話文運動資深編輯,宏祥法律事務所主持律師 ──共同推薦 口碑好評 本書敘述杜勒斯以靈活外交手腕促成《對日和約》,並為現代台灣民主與獨立奠定基礎。作者敏銳分析杜勒斯的性格、信仰和外交世家背景所展現的外交才能。作者鑽研美國對台灣外交政策史,本書是論述杜勒斯對台灣地位演變之貢獻的最佳著作。──譚慎格

,國際評估暨戰略中心未來亞洲研究主任,美國退休外交官 本書報導蔣介石政府所不欲台灣人知悉的台美關係祕辛,拆穿蔣介石蓄意欺瞞人民的反攻大陸神話,也道出蔣介石忘記杜勒斯的緣由。──盧世祥,資深新聞工作者 回顧1950年代的外交政策討論,在今天就變得十分重要……在本書中除了閱讀歷史知識的興味外,更會發現濃濃的外交既視感。──賴怡忠,台灣智庫執行委員

威權象徵移除之法制與執行-兼論台南執行經驗

為了解決開羅會議台灣歸屬 的問題,作者陳柏舟 這樣論述:

本文就促進轉型正義條例第五條第一項:為確立自由民主憲政秩序、否定威權統治之合法性及記取侵害人權事件之歷史教訓,出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵,應予移除、改名,或以其他方式處置之。探討移除威權象徵的大方向。參照促進轉型正義委員會第 1-44 次委員會議紀錄,歸結威權象徵處理組工作進度報告,威權象徵處理部分現行實務工作共計有下列六個面向;一、公共空間威權象徵處置、二、轉型正義講座、三、轉型正義在地推廣計畫-記憶匯流、四、威權統治相關檔案研究、五、黨國意識形態體制研究、六、國幣改版評估。一至五面向本文認同,為符合促進轉型正義條例第五條第一項之立法意旨,惟第六面向本文以為已逸脫第五

條第一項之範疇。另就移除威權象徵之台南經驗,本文彙整值得學習的四個面向如下:一、師出有名,高舉大義旗幟:闡明移除校園內的威權象徵,實踐轉型正義,面對歷史真相,認清加害者罪行,以慰受害者暨家屬;也要維護民主中立的義務教育場域給各個下一代,尊重多元的歷史觀念,勿使重蹈覆撤。二、言出有義,溝通民心輿情:敘明轉型正義的要點與本質;與社會溝通,與大眾對話,營造輿論共識。理性溝通、注重程序正義。三、事出有據,運籌帷幄有序:成立專案小組,事前審慎計畫評估,將阻力與衝擊減到最小程度;事前布局以避免不必要的衝突,輔以迅速的執行力完成工作。四、功成有理,終結善後統一:移除之威權象徵物件由執行單位統一管理;並集中重

新安置。避免不必要衝突同時,也不用擔心有對前人不敬的問題。原本放置威權象徵物件的空間,則得以活化重新規劃設計用途,尊重各地文化多元化。

台灣政治社會變遷史

為了解決開羅會議台灣歸屬 的問題,作者戴天昭 這樣論述:

|彭明敏專文推薦.關心台灣之必讀巨作| 皓首窮經14年,百萬字手寫稿道盡 摯愛福爾摩沙的古今身世與困境 學界、政界必讀,台灣讀者不能錯過 傳奇學者戴天昭博士畢生代表作 立論嚴謹,筆觸卻充滿著學者對故鄉的關懷與憂思 史料豐富,行文流暢易讀帶領著讀者進入歷史情境 關注台灣的過去現在與未來,為新世紀台灣史教科書最好材料 以台灣為本體論述, 細數重要歷史事件。 認識台灣,不只是一句口號或標語! 台灣是由台灣本島及澎湖群島所組成,位置大致在東經119度18分到123度45分、北緯21度45分到26度之間。台灣島東部瀕臨太平洋,東北有琉球列島散佈

其間;北部與日本、韓國隔海相望;西部則有台灣海峽橫亙,與中國華南一帶相對,西北正當進出黃海的門戶;正南則為一衣帶水的巴士海峽,與菲律賓群島遙相呼應,是控管南中國海的重鎮。 戴天昭博士從這裡開始召喚美麗島諸方面的史實,關注島嶼上的原住民各族、閩粵等移民;自大航海時代躍入萬國視野便成為國際政治囑目的焦點,命運開始轉動,不停更迭的統治者造成混亂的身分認同。爬梳諸政權在台灣的交替,所形成的政治社會變遷,是為了探討台灣未來的前景;以史為鑑、為鏡,更能讓台灣人在風雲詭譎的國際政治現世、如履薄冰的台灣與中國關係裡,瞭然看清方向。 本書整體台灣論述共有17章,最後第18章是附論〈釣魚台列嶼的主權歸

屬〉。戴天昭博士特別提及此問題,是因為認為釣魚台列嶼的主權歸屬,也是將來最終解決台灣問題的重要歷史焦點;所以本書一併提起,可讓國人評論探討。 本書特色 1.從政治與國際法角度出發,來看台灣數百年來的社會變遷。 2.完整列出影響台灣命運的重要文件、法條、文章,深入淺出、有理有據。 3.廣納中文、日文、歐文相關學術研究資料、報章雜誌,提供全方位且國際化的思考觀點。

戰後初期屏東地區政治演變之研究―從接收到二二八事件(1945-1947)

為了解決開羅會議台灣歸屬 的問題,作者沈明財 這樣論述:

本論文探討的是戰後初期屏東市的政治變遷。日治時期,總督府於1920年以「屏東」取代「阿緱」作為地名,距今已將近百年之久,從最早隸屬高雄州的屏東郡屏東街,到1933年升格為高雄州屏東市,再到戰後1945年底改制為臺灣省屏東市,是當時九個省轄市之一,與戰後由高雄州改制為高雄縣的行政層級是相同的。 這一特殊的歷史階段,肇因於戰後國民政府的軍事接收與行政接管,因此,首先須探討二戰結束前,美國與中國如何規劃佔領與接收臺灣,以及戰後實際的軍事接收行動和行政版圖重整的過程。在地方行政機關建立後,為達成國府實行憲政目標而擬定之計畫,因此,行政長官公署在全臺進行民意代表的選舉,各縣市菁英積極投入下,

陸續成立區民代表會、縣市參議會、省參議會。故探討屏東市地方民意代表與民意機構亦是本文之重點。行政長官公署在統治一年四個月後爆發的二二八事件,在屏東市亦發生「三四事件」,市政府與市參議員在事件中的角色更須進一步探討。