鐵烙印的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦岑永康,張珮珊寫的 這不是教養書:孩子要長大,爸媽要長進!岑永康 X張珮珊的獨家報導 和嚴紀華的 探究跨語際的文本分析:文藝理論與作品解讀都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自臺灣商務 和秀威資訊所出版 。

逢甲大學 經營管理碩士在職學位學程 曾欽正所指導 邱富源的 新型冠狀病毒(Covid-19)對螺絲扣件產業帶來的經濟影響-以F公司為例 (2021),提出鐵烙印關鍵因素是什麼,來自於螺絲扣件產業。

而第二篇論文高雄醫學大學 性別研究所碩士班 李淑君所指導 施昱如的 我是好媽媽: 精神失序女性的母職實踐、社會處境與病痛敘述 (2021),提出因為有 病痛敘事、女性受苦、邊緣化、母職敘事、精神障礙母親的重點而找出了 鐵烙印的解答。

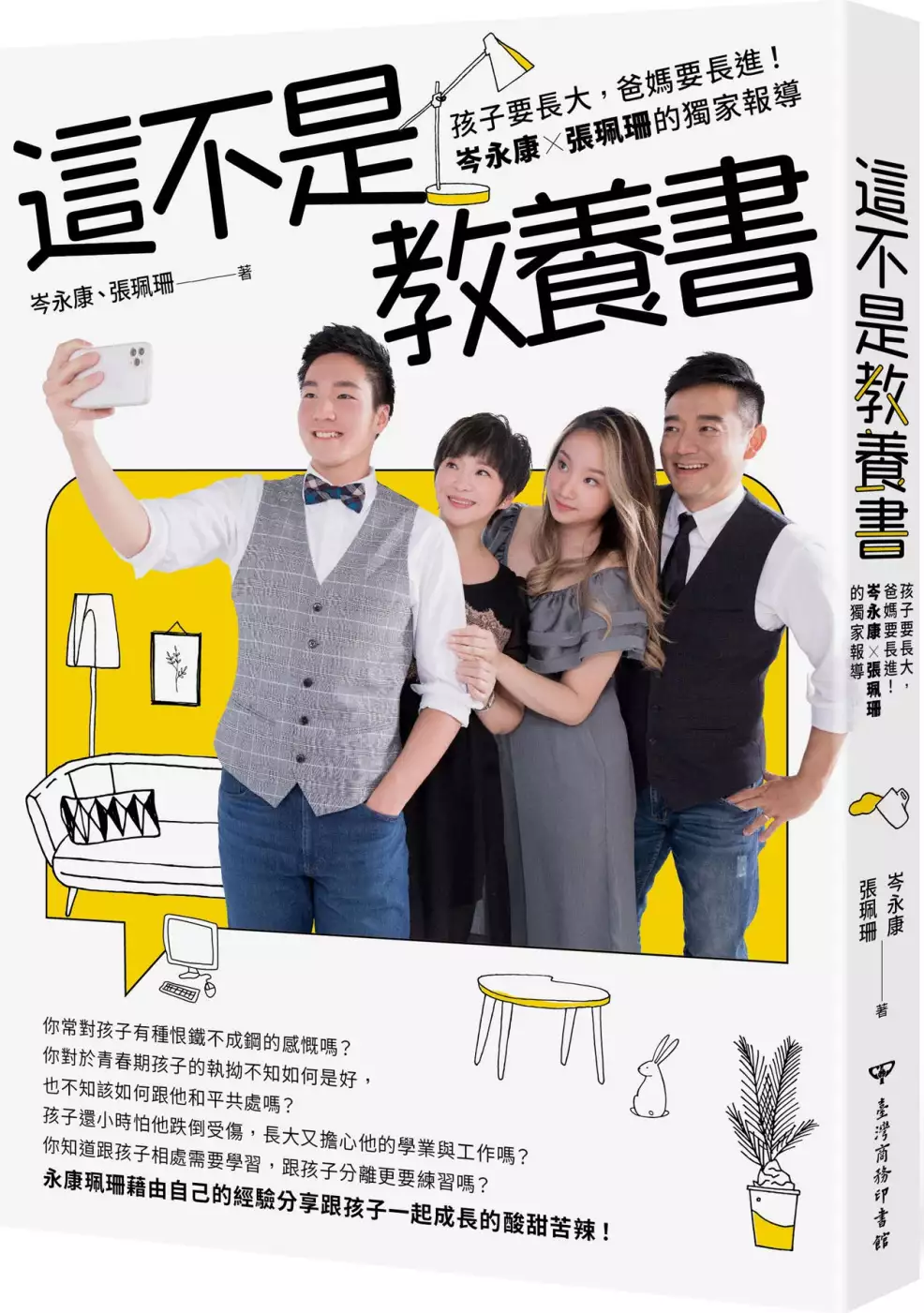

這不是教養書:孩子要長大,爸媽要長進!岑永康 X張珮珊的獨家報導

為了解決鐵烙印 的問題,作者岑永康,張珮珊 這樣論述:

你常對孩子有種恨鐵不成鋼的感慨嗎? 你對於青春期孩子的執拗不知如何是好, 也不知該如何跟他和平共處嗎? 孩子還小時怕他跌倒受傷,長大又擔心他的學業與工作嗎? 你知道跟孩子相處需要學習,跟孩子分離更要練習嗎? 永康珮珊藉由自己的經驗分享跟孩子一起成長的酸甜苦辣! 這不是一本教養書,因為陪伴孩子長大的過程,往往我們才是那個被教育的人。 本書特色 15個主題,30篇故事,永康、珮珊不是要告訴你教養的金科玉律,或是如何培養傑出好青年,而是要跟你分享他們一家四口如何「爸媽陪伴小孩,小孩影響爸媽」,成就全家的幸福美好! 獨家報導1 台灣生育

率全球最低,生養小孩的負擔太大? 獨家報導劃2 教育孩子責任大,養小孩不如養寵物? 獨家報導3 父母的心頭肉,更要鬆手自由飛? 獨家報導4 言教不如身教,你要讓孩子成長為什麼樣的人? 獨家報導5 課業停看聽,到底如何選擇才能把錢花在刀口上? 獨家報導6 不說不痛快,滿懷的愛意和關心到底該不該說? 獨家報導7 新聞人的敏感,寧可信其有不可信其無? 獨家報導8 存錢與花錢,如何培養孩子受用的金錢觀? 獨家報導9 孩子放飛,如何維持親子間的親密關係? 獨家報導10 給愛與分離,如何做到孩子學獨立,爸媽學放手?

獨家報導11 責備與關愛,如何拿捏其中的輕重與分寸? 獨家報導12 跟孩子成為朋友,如何培養孩子的安全感? 獨家報導13 你不爽我生氣,如何解決親子間的爭執? 獨家報導14 從家庭到校園,如何協助孩子融入群體不做豬隊友? 獨家報導15 出國拚未來,外國的月亮真的比較圓?

鐵烙印進入發燒排行的影片

與故鄉一同成長,是最幸福的一件事。

2005年我擔任代理市長到現在,總共有5,000多個日子,我對故鄉高雄的期許跟夢想,努力為高雄做事的決心,從來沒有改變過。

風和日麗、陽光普照的日子,來到綠園道,不僅是一條新的美麗軸線,也有城市發展的百年烙印。過去工業的城市如今脫胎換骨成為一個美麗的新港都。

這一年來,有非常多的心情感觸。

假如我們閉上眼睛,可以細細回想,在綠廊道走一遭,有以衛武營為中心的鳳山中城計畫啟動;輕軌復工、大南環通車、亞洲新灣區園區的啟用,以及流行音樂中心跨百光年,在高雄都讓我們留下最燦爛的夜晚。

前鎮漁港的改建將成為台灣的豐洲市場,逍遙園的重啟,展現了日本華族的美學跟冒險精神。龍巖冽泉的復原成為柴山的新門戶,左營舊城的再次通水讓我們歷史能夠繼續緩緩地流動。

鐵道如今變成綠園道,附近的市民朋友,匆忙的心情不再,取而代之是寧靜幸福的感覺。鄉親在樹蔭下乘涼,三五好友話家常,這就是我們營造宜居城市最好的寫照。

市府團隊全力的衝刺,按部就班、加足馬力,讓我們的城市能夠推動,讓經濟引擎可以重新點火。

在整個國際局勢的改變中,我們必須能夠回應整個世界的變局,跟上國際的腳步,產業的開發,其中包括仁武產業園區、橋科、亞洲新灣區。我們儘速重新推動仁武產業園區;5G AIoT園區。電信商、系統整合商跟平台商,國際大廠也都來加碼投資我們的亞洲新灣區。高雄在全球的產業供應鏈裡,將不只是台灣的高雄,而且是世界的高雄。

捷運紅線延伸,黃線正在緊鑼密鼓準備,治水抗旱在前一陣子,我們成為台灣第一個水情緩轉的城市。面對武漢肺炎與變種病毒的挑戰,這段時間,市民朋友的團結防疫,也讓我們成為更緊密的一家人。

另外,青年創業的補助,空汙的改善,新動物園運動進行,國民運動中心的陸續規劃,公托、公幼、長照據點的陸續擴點,新住民會館以及勞工自治委員會在服務我們的弱勢朋友、照顧我們市民朋友,我們真的很用心而且努力在做。

假如我們能用另一種比較輕鬆的心情,騎著腳踏車,將可以慢慢的品味這座城市的每一個角落、每一陣的微風,每一個早晨灑落,不管是鳳儀書院、或者落日絢麗染亮的蓮池潭,我相信大家都會有跟我有一樣的感覺,高雄是我們心愛的故鄉。

當帝冠老車站回歸到城市中軸線的時候,會是我們高雄市最亮眼的寶石,結合綠廊道,串連成鑽石閃亮般的瑰麗項鍊。繼續地讓我們高雄成為一個活潑,充滿活力、充滿夢想的城市。

.

擔任代理市長時,我們爭取鐵路地下化預算,希望負擔能夠降到25%。人生是多麼的奇妙,後來我擔任高雄市的市長,鐵路地下化綠園道工程也將全線完工,目前已完成99.9%,預計可以在8月底完成。

日本明治維新三傑之一西鄉隆盛曾說:「男兒立志出鄉關,學不成名死不還,埋骨何須桑梓處,人生無處不青山」。但是,我後來發現人生要實現理想,原來就近在眼前。與自己的故鄉一起成長,真的是人生最幸福的一件事情。

高雄是一個面積新北加三個台北市大的一個城市,有勤奮工作的人民、瑰麗的風景、山川壯麗、大海遼闊,是一個偉大的城市。

此刻,綠廊道的陽光和高雄未來一樣,正在我們眼前閃亮耀眼。

我相信,假如有人問我說,一生最自豪的事情是甚麼?

能夠為高雄這個偉大的城市,我最深愛的故鄉,奉獻我一生的精力;在面對轉型挑戰的階段,奉獻我人生最精彩的歲月,這是我一輩子的驕傲。

感謝這一年來市民朋友對我的很多的期許、批評與指教,都是為了高雄和我們的生活能夠更加美好。

我一定會繼續努力,用盡力氣,替我們的故鄉高雄努力打拚!

新型冠狀病毒(Covid-19)對螺絲扣件產業帶來的經濟影響-以F公司為例

為了解決鐵烙印 的問題,作者邱富源 這樣論述:

一顆不起眼的小螺絲,與我們的生活息息相關,小至家庭、大至工業運輸、精密機械、醫療領域,在許多地方廣泛使用,因此螺絲被譽為『工業之米』,且為台灣經濟成長做出許多貢獻。螺絲、螺帽產業統稱為『扣件類產業』,且螺絲扣件產業商品千變萬化,工業用螺絲、鐵軌螺絲、建築螺絲…等,分工程度遠超乎我們的想像,在製造業在全球占據舉足輕重的地位。有黃金縱谷之稱的中部地區精密機械聚落,也讓中部地區成為全台製造分佈前三多;且台灣螺絲產業的出口位列前茅,更有『螺絲王國』之稱,聞名全球。 然而,2019年12月起因新型冠狀病毒,讓全球人民措手不及,嚴重影響生活、造成全球經濟衰退、失業率升高;而有『工業之米』的螺絲螺

帽產業,雖在2019年第四季至2020年第二季間,全球經濟受新型冠狀病毒影響,但於2020年第三季起至2021年間尚未造成負成長;業界也預期隨著歐美製造業好轉、國際鋼價上揚,外銷螺絲扣件產業也將逐步成長,故本研究將以此為方向,並以中部地區F公司為例,探討因新型冠狀病毒造成螺絲扣件產業的經濟影響。

探究跨語際的文本分析:文藝理論與作品解讀

為了解決鐵烙印 的問題,作者嚴紀華 這樣論述:

在一個眾聲喧嘩的激情年代,無論是孤獨的閱讀人、焦慮的創作者、或是憎恨的批評學派,面對圖像不假辭色地與文字對壘,包括由而不知、述而不作的立言,或中心瓦解、傳統崩離的辯證,譜清音也好,奏輓歌也罷;書寫文化正進行整頓,重領風騷。針對著文學作品提供的多層次想像,以及文學術語意義與文學現象研究的變遷流轉,本書是將中西文藝理論與批評,作品與讀解,應用與教學連結起來,尋求理論與書寫的交流與詮釋,開展與理解。是借鑑,也是探索;是沉浸,也是抽離;是發散,也是連鎖;是美學,也是樂學。…… 本書特色 ★ 從榮格的精神分析到羅蘭巴特的符號學,再到劉勰《文心雕龍》的六觀法,作者嚴紀華在此

書中藉由西方文論與中國文學的碰撞,試圖探究跨語際的文本分析。 ★ 通過傳統文論與當代文論的回應和聯繫,將有助於延展文學理論與批評的視界,引領我們涵泳於「奇文共欣賞,疑義相與析」的閱讀樂趣與批評啟發。

我是好媽媽: 精神失序女性的母職實踐、社會處境與病痛敘述

為了解決鐵烙印 的問題,作者施昱如 這樣論述:

本研究聚焦在女性精神失序者∕病人∕障礙者的母職經驗與生命處境,採用敘事分析的質性研究方法,聆聽及深入訪談4位有過母職經驗的女性敘述,以探討她們如何理解精神苦痛、面臨什麼樣的邊緣處境,及她們如何實踐母職、詮釋母親角色之意涵,並將她們豐沛的生命經驗與敘事置放在性別文化脈絡、健常主義的社會結構中進行理解。本研究4位受訪女性圍繞在家、傷痛、母親主題的生命故事,譜出異質女性一生各自的複雜曲折,從中可望見她們如何經過傷痛、解讀命運、如何行動的韌性與反思。 本研究發現分為兩大部分:第一部份是受訪者的「病痛敘事」與「病人生涯」,論點包含:一、受訪者以「多重連續」受苦∕傷痛的來詮釋「病」,「多重

」指的是女性「社會受苦」由不同權力結構共同作用而成,包括:父系文化、父權結構、階級、身體;「連續」則意指女性從原生家庭過渡到婚家時,女性因家庭中的「性別」角色(女兒、妻∕媳婦∕母)不斷經驗傷痛與剝削。二、受訪者的病人生涯始於被「誰」指認∕識別成「有異狀」的母親,女性的「照顧」能力被用來當作機構人員「功能」評估的標準,而女性身旁的人際網絡也會以「是不是稱職媽媽」來檢視女性本身是否「正常」;而在成為病人後,她們以身體化(服藥、被關)的經驗敘事精神醫療對於病人生涯的治理。三、受訪者成為病人∕障礙者後,面臨了因住院而斷裂的「障礙時空」、不被信任和脆弱的「人際關係」、及言說的「無效性、被失序化」,她們的

母職因此受到威脅且不易辯護,其社會處境更邊緣。 第二部分是受訪者的「母職敘事」,受訪女性不僅實「做」好母親,更透過不斷敘「說」來對抗汙名、建構自己是「好」母親的圖像,這部分的論點細分為:一、親職理念包含:愛的教育、教育投資與順其造化、重視孝道,親職理念即便和「密集母職」的概念有相像之處,但受訪女性並非完全受到主流文本影響,而是親身從過往受苦經驗、邊緣處境中體悟形塑而成。二、受訪女性「健常」的「好」的母職:受訪女性往往需先做家∕國下的「健常人」,再做家∕國下的「好」母親,失去母職的單親精神病女性,必須在家∕國的監督及管理下達成「合格、健常」的親職條件,才能重拾監護權;而「有酬工作」具有「健

常」的象徵、「養家」的實質性、肯認個人價值的作用,使得精神障礙母親皆透過說或做「有酬工作」穩固、實現「好」的無酬母職。雖然「健常等於好媽媽」的邏輯乃健常主義下對女性的限制,然而母親角色對於女性精神障礙者來說仍具正面、自我實現的意義。三、受訪女性「不健常」的「好」的母職:受訪女性雖身處父系和精神病的雙重弱勢,但仍可找親職能動的空間,並透過不斷自我辯護對抗「壞媽媽」的汙名;受訪女性將母系、精神病的親職和父系、健常家長進行比較的敘說,重構雖自己是精神病人但仍可為「好」母親,並和父系健常教養競爭話語權。四、異質的家與「家務」:家務需要放在不同家庭脈絡中理解,家務在父系家庭中具有健常階序高於性別階序的邏

輯,而當精神病媽媽被迫「不用做」家務時,並非從家庭中解放反倒使她陷入更無能弱勢的地位;另一方面,家務對單親、曾經失去母職的精神病母親卻具有正面意涵,她透過和孩童一起實作家務工作穩固家的邊界。五、受訪女性並非完全服膺於身心障礙制度的管理與標籤,或全然接受醫學觀點;而是在理解認識制度及觀點後,考量對母職是助益或阻力,進行選擇使用、詮釋;協商與挪用。 本研究從女性的精神苦痛、精神失序談起,分析「不合格」母親如何被識別、標示為病人∕障礙者,及成為病∕障礙者後被邊緣化的細膩過程;談到受訪者如何透過「做」與「說」健常∕不健常的「好」母親,回應自身受苦經驗,和對抗邊緣處境。本研究再現了精神病女性複雜、

能動的主體聲音,同時將女性經驗進行性別化的分析,補足台灣過去「女性」精神病人∕障礙者研究缺乏性別脈絡、社會文化觀點的扁平思考,同時也在研究中凸顯精神障礙者在障礙族群的特殊性;另外,本研究亦透過女性障礙母職的交織經驗,豐富台灣母職圖像,重新檢視現有女性主義母職及家務理論的侷限性。