轉生 史 萊 姆 第 19卷的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

轉生 史 萊 姆 第 19卷的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Compton, Eden Francis寫的 Anti-Trust 和Godoroja, Lucy的 A Button a Day: All Buttons Great and Small都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自 和所出版 。

國立成功大學 中國文學系碩博士班 林朝成所指導 吳靜宜的 「詩禪交涉」在唐代至北宋詩學的開展 (2012),提出轉生 史 萊 姆 第 19卷關鍵因素是什麼,來自於詩禪交涉、詩格、意境、以禪喻詩、文字禪、詩學。

Anti-Trust

為了解決轉生 史 萊 姆 第 19卷 的問題,作者Compton, Eden Francis 這樣論述:

Inspired by one of America’s most astounding David and Goliath stories. In 1900, at a time when the richest man in the world was John D. Rockefeller, and his company, Standard Oil, controlled 90% of the world’s oil supply, Ida Tarbell, whose father was destroyed by Rockefeller, takes on Standard

Oil and wins, breaking up the world’s biggest monopoly and changing anti-trust laws forever.

「詩禪交涉」在唐代至北宋詩學的開展

為了解決轉生 史 萊 姆 第 19卷 的問題,作者吳靜宜 這樣論述:

本文以詩禪交涉為題,時間斷限於唐代至北宋,希望能釐清詩學理論中出現那些以禪法、禪理、禪學來譬喻的現象,並理解佛學如何成為詩學理論的一部份。中國禪宗在唐代開始成立,然而文中所謂的禪並非專指禪宗,而是和禪相關的經典應用與思維方式。詩與禪的交涉,並非藉由佛學名相、佛學義理的語詞就能夠理解其交涉的內涵,必須同時參照佛教與禪宗在中國歷史的發展脈絡和佛經義理的內涵與思維的轉變。本論文主要分為三個階段,分別為「詩禪交涉」的發端、「詩禪交涉」在唐代詩學的發展,以及「詩禪交涉」在北宋詩學的演進,作為主要討論的議題。全文共分為五章,第一章為緒論。第二章筆者主要從「格義」詩學的產生、「意象」論的深化、心物關係在創

作論上的再檢討及佛經轉讀對詩歌聲律的影響四個方面深入探討。筆者發現魏晉六朝「視佛如仙、視佛法如道術」,其佛道緊密結合,都使得文學批評與詩學理論,產生高度的發展。受到佛教悉曇、轉讀與梵唄及僧人整理音韻的影響,聲病與四聲八病理論等聲律論因而成形,「般若十喻」與「法華七喻」等禪學術語成為詩學用語,更是直接行「以禪喻詩」之實。再者當神思創作論與禪定觀境之法相結合時,內六識與外六境的結合,以物象而顯情志的意境,都使意象論至唐代轉為意境論。第三章,筆者主要從中國唐代歷經禪宗理論的形成與詩歌理論蓬勃發展的階段入手,當時大量詩僧的出現,詩格、詩法與詩學著作的創發,以及「意境論」的形成,禪法定、靜、慧等地作用,

都使得詩歌美學在創作論與風格論的發展上走向另外一波高峰。第四章,由於北宋梅、歐、王、蘇、黃等人的推動,更帶動中國詩歌經歷第二次高峰,特別是蘇軾「學詩渾似學參禪」,轉化自唐代就已經開始發展平淡至味的詩境,而與禪境相結合,而蘇軾等人對轉法華、轉如來思維的運用,也發展出遊戲三昧與妙觀逸想等詩禪交涉之詩學現象,至惠洪文字如春花般文字禪,以為詩以奇趣為宗,反常合道為趣,更將詩禪交涉的詩學範界延伸為無處不是禪。特別是當時雲門三關與三句已經直接被詩學所採用,而有所謂的詩學三關,以及繞路說禪與中國傳統含蓄詩學的結合,而使詩歌含言不盡意的餘韻。詩學發展至北宋末期,詩歌詩禪交涉的現象可謂臻於成熟,至南宋嚴羽《滄浪

詩話》提出「以禪喻詩」,則為詩禪交涉集大成者。而這些大量的詩學著作,不但總結前代詩格與詩法,更豐碩中國詩學的內涵。在詩禪交涉的觀察上,主要分為幾條主軸在進行,如聲律的發展與變化,原本自然音律至魏晉受佛經轉讀、悉曇而有了平仄、對仗,到唐代才有所謂的聲律論、律詩的形成,以至於出現詩格、詩法,以及北宋開始追求詩格與句法之典範。運用於聲律上,在六朝有所謂四聲八病,至唐代則有詩病,宋代則為詩家病,其病的內涵與關涉的焦點都已經轉變。另外在心物關係的發展軸,六朝以物色、物感為主,認為情以物興,物以情觀,然而到唐代則為觀物、詠物,直到唐代中期開始則出現了轉物,而這些都是詩禪交涉後的具體成果。再者論寫作模式與內

在思維的關係,先有六朝的玄對山水、玄冥之境,才有後來的情境、物境與意境,到宋代正式則以詩境來統括。風格論方面,六朝階段借用澄懷味象,而論滋味,至唐代開始有所謂象外之象,並特重韻味,而北宋蘇軾將其內涵一轉,而論平淡至味,追求忘象之境。而李之儀以為悟筆如悟禪,早在六朝僧肇有已經談妙悟、頓悟,而唐人則論詩工創心,都是在禪與詩共通的心性論上加以創發。可見詩禪交涉必須放在文學與禪學發展史的脈絡上觀察,才能夠細緻的呈現禪與詩交會的結晶。雖然大部分的面向都被觸及,但筆者希望能細緻的追溯詩禪交涉的發展演進現象與內涵,讓中國詩學如何受到佛教思維的影響與作用,更加立體化的被看見。

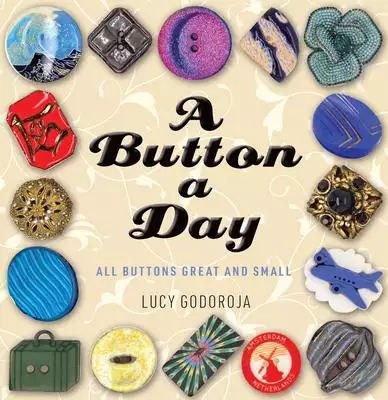

A Button a Day: All Buttons Great and Small

為了解決轉生 史 萊 姆 第 19卷 的問題,作者Godoroja, Lucy 這樣論述:

Full of quirky images and insightful stories, A Button a Day is an exploration of the craftsmanship and peculiar history of buttons. From being regulated by law to revolutionized by emerging technologies, these seemingly simple objects have a complex story.