越界hbo的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦克莉絲汀.魯潘妮安寫的 貓派 可以從中找到所需的評價。

國立臺灣師範大學 翻譯研究所 李根芳所指導 劉素勳的 浪漫愛的譯與易:1960年以後的現代英美羅曼史翻譯研究 (2011),提出越界hbo關鍵因素是什麼,來自於翻譯 、羅曼史、言情小說、愛情、浪漫愛、滙流愛、情慾。

而第二篇論文臺南藝術學院 音像藝術管理研究所 陳齡慧所指導 徐亞鈴的 《慾望城市》與女性情慾的探索 (2003),提出因為有 慾望城市、女性情慾、後現代主義女性主義、西蘇、伊希迦黑、克里斯多娃的重點而找出了 越界hbo的解答。

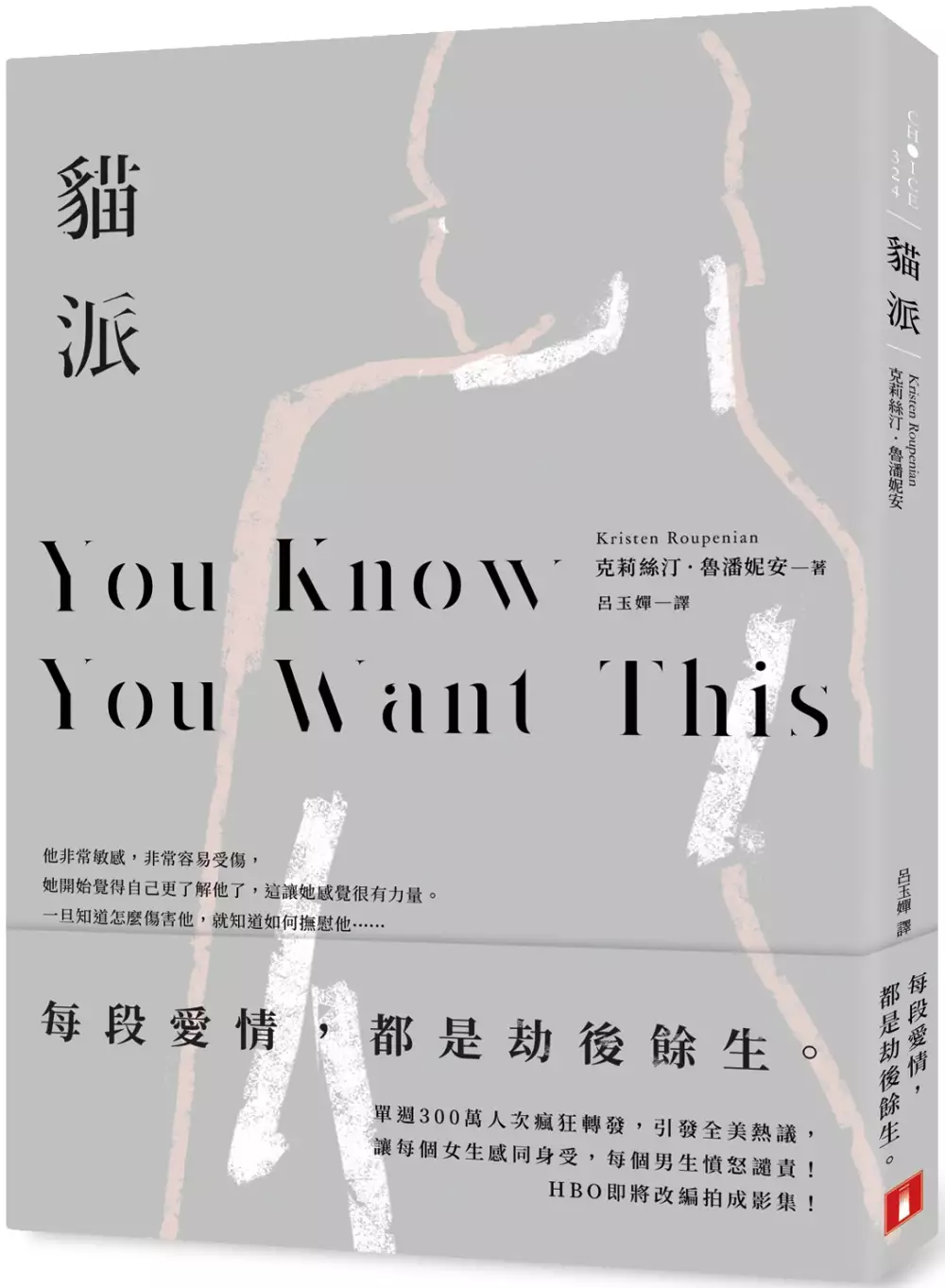

貓派

為了解決越界hbo 的問題,作者克莉絲汀.魯潘妮安 這樣論述:

每段愛情,都是劫後餘生。 單週300萬人次瘋狂轉發,引發全美熱議, 讓每個女生感同身受,每個男生憤怒譴責! HBO即將改編拍成影集! 他非常敏感,非常容易受傷, 她開始覺得自己更了解他了, 這讓她感覺很有力量。 一旦知道怎麼傷害他, 就知道如何撫慰他…… 到底是誰先撩誰的,瑪歌和羅伯特的答案可能不太一樣。 他們在一個星期三晚上相遇。瑪歌在電影院打工,羅伯特正好去那裡看電影,她和他搭話,他成功向她要到電話。 幾週以來,他們每天都用手機聊天,有時內容甜蜜得讓人陶醉,有時則尖銳得難以招架。她知道他養了兩隻貓,她覺得他很聰明,自己必須努力一點

才能贏得他的好感。她跟父母説她正在戀愛,她感覺自己渾身洋溢著閃亮亮的光芒。 終於他們相約要去看場電影,可是當瑪歌一坐上羅伯特的車,就開始感覺渾身不自在,她突然閃過一個念頭:他可以把她帶到哪裡先姦後殺,畢竟自己其實對他幾乎一無所知…… 與書同名的〈貓派〉,在《紐約客》雜誌發表後,立即在網路上快速延燒,短短一週就創下300萬人次轉發的驚人數字,也點燃女性和男性讀者的熱烈論戰,堪稱前所未見的「現象級」短篇小說!魯潘妮安擅長捕捉存在於真愛和蠢戀之間的模糊情感,透過書中的12個故事,對兩性權力和人性欲望提出犀利的質問。她就像在你我面前搖晃的那一根貓尾巴,勾引出我們內心深處最隱晦幽微的一面──

也許有點陌生,但卻必須承認,在愛情這面鏡子之前,我們都不得不現出原形! 名家推薦 這個故事真實到令人感到不舒服! 朱嘉漢、李屏瑤、胡淑雯、胡培菱 郝譽翔、陳又津、陳珊妮 黃崇凱、楊婕、蔣亞妮、簡莉穎 顏擇雅、羅浥薇薇、羅毓嘉 ——深深共鳴推薦—— ●按姓名筆畫序排列 這絕不是得先說服自己「我在讀一部文學作品」才能進入的那種書。克莉絲汀.魯潘妮安是說故事好手——她非常清楚什麼材料有效、什麼片段會發光。黑色童話與醜惡現實形成高度反諷,種種畸零、不可見光卻又無所不在的人際關係的集合,讀之恐怖,因為我們從中找到自己。每篇都散發強烈、鮮活的「人」的氣息:傷害總隱含詩

意,詩意又造成傷害。渴望愛使我們敗壞。──作家/楊婕 〈貓派〉一篇能引起共鳴,在於精確地抓住現代人際關係當中的曖昧性。如何確認一個人是否為好人?至少「不是怪人」?不論是公眾場合的交談、網路上或手機訊息的交換、私下的相處,甚至發生肉體關係,一層一層撥去,全是表象。而真正威脅的暴力與惡意卻如影隨形。我們可以在表面的情節設想無數種「差一點釀成悲劇」的可能,並為之捏把冷汗──因為這也是我們的日常。──作家/朱嘉漢 國外好評推薦 除了〈貓派〉,一篇短篇小說能夠像病毒一樣傳播簡直聞所未聞。透過不可思議的寫作敏銳度和絕佳時機,造就了這篇作品。時間過了一年,魯潘妮安這本處女作的亮相,證明了她的成

功不是僥倖。書中的十二個故事,讓人從不舒服逐漸感到真實的恐懼(並非全部,但經常出現),並刻劃成為一個女性的惡性矛盾……它們教人不安、令人難忘,而且很反常地,它們也非常非常有趣!──寇克斯評論 雖然《貓派》剛好偶然地與 「#Me Too」產生連結,但它真正的高明之處,除了來自於對權力心理的理解外,還有認知到對於權力的渴望本身其實是一種缺陷:人們如何衝動地走向虐待狂般的自戀,並且不認為這是一種屈從。──新共和通訊 克莉絲汀.魯潘妮安不僅是一位不可思議的偉大作家,她深深了解人類的心靈。我一直認為,我應該會在某處獲得這些感觸,但我卻從未有過。書中一些關注男性的特別想法,我很確定她是對的。讀

完這本書之後,世界變得更有意義。──紐約時報暢銷書《第一個惡人》作者/米蘭達‧裘麗 《貓派》寫下了非常奇怪又深刻的人性。當談到了隱藏在男女之間看似平凡的遭遇、秘密的傷害和扭曲的欲望時,克莉絲汀.魯潘妮安簡直是一位超級天才。我喜歡這本怪異、精采的故事集裡的每一個字!──《我記憶中的瑪莉娜》作者/茱莉.邦廷 如果你認為自己了解這個系列故事在說什麼,那你就錯了。這些故事是尖銳而乖張的、黑暗和奇異的、無情和徹底瘋狂的。我愛死它們了!──美國國家圖書獎入圍作家/卡門.瑪莉亞.馬查多 〈貓派〉的特別之處在於,作者對語言、人物、故事的專業掌控──她能寫出她所感受到的事物,但又如此謙遜、易讀

,讓我們相信這一定是真的!──紐約時報書評特刊 不論用何種標準衡量,這些都是精巧、機智、讓人上癮的故事。魯潘妮安的傑出之作!──美國全國公共廣播電臺 《貓派》提供了這個時代所需要的一個破壞球,也是一個喧鬧內在的翻轉者,它切入了現代錯誤關係、錯誤溝通,以及人類的恐怖核心──沒禮貌、漠視他人的無知、自我感覺良好、不在乎他人感受……讀讀這本書吧!──紐約時報暢銷作家/傑夫.梵德米爾 這些犯罪、越界和黑暗的故事,宣告了美國短篇小說中大膽、新穎和必要之聲的來臨!──美國國家圖書基金會傑出青年作家獎得主/克萊兒.韋依.瓦金斯 《貓派》是魯潘妮安閃亮的出道之作,故事的中心存在著一部輝

煌的復仇喜劇……〈貓派〉讓我們開始關注魯潘妮安的下一部作品。──波士頓環球報

浪漫愛的譯與易:1960年以後的現代英美羅曼史翻譯研究

為了解決越界hbo 的問題,作者劉素勳 這樣論述:

浪漫愛的譯與易: 1960年以後的現代英美羅曼史翻譯研究羅曼史(Romance)在西方是個源遠流長的文類。中古時代的羅曼史指的是英雄騎士的故事──但浪漫愛也是其中重要的因素。此一文類的範疇迭經變更,到了現代,自禾林羅曼史(Harlequin)系列在英美廣受歡迎,銷售長紅後,其他出版社也陸續跟進,大量出版,蔚為潮流,甚至譯成多國語言,風行各地。結果是,現代的羅曼史小說似乎窄化成為了專指此一類型的愛情敍事,如雷姆斯戴爾(Ramsdell 1999)定義為:「愛情故事;其重心是兩名主角之間的發展、和滿意的結局,提供讀者在情愛追求的過程裡,某種替代性的滿足。」美國羅曼史協會(Romance Writ

ers of America)則稱之為:以愛情故事為主,情節集中於男女關係的衝突,並在故事的高潮時,化解此一衝突……在小說裡,男、女主角為彼此、和此段關係冒險、奮鬥,其獎賞則是感情得償,以及無條件的愛情(http://www. rwanational. org/romance.stm)。但在「現代羅曼史」裡,又可以包含「現代歌德式羅曼史」(Modern Gothics)此一次文類。一般認為,美國的現代歌德式羅曼史熱潮始於1960年,維多莉亞.荷特(Victoria Holt)的《米蘭夫人》(Mistress of Mellyn) 。也大約在同年,台灣引進其翻譯,先是在大華晚報的副刊連載刊出,因

為讀者的反應熱烈,皇冠出版社於1961年推出單行本,跟著更多維多莉亞.荷特的作品、以及風格相近的瑪麗.史都華的懸疑小說也被譯入。至於非歌德類型的羅曼史,則有芭芭拉.卡德蘭(Barbara Cartland)的作品首先於1977年譯介引入台灣,同樣廣受歡迎,並引發了另一波外國羅曼史的翻譯熱潮──包括禾林羅曼史、和英、美的當紅羅曼史系列都陸續被譯入。由70年代末到90年代初的台灣,可以說是羅曼史翻譯的黃金期,每月出版數十本,主宰了本地的羅曼史巿場。但在90年代後,羅曼史翻譯熱潮逐潮步入衰退期──部份是因為著作權法的通過,再加上本國作家所寫的羅曼史漸受歡迎。他們在吸取其成功經驗後,加入傳統的中國因素

,大受歡迎,反而取代了翻譯羅曼史的王位。本論文擬探討現代英美羅曼史此一文類在台灣的譯介、受歡迎及衰退的現象,並試著探索其原因及衝擊。例如,比較傳統的中國愛情小說,此一移植進來的文類有何差異,又為何能夠吸引廣大的台灣讀者?直探羅曼史的本源,其吸引力的主因或許正在其異國風味(exotic flavors)?而哪些「異質性」是本土羅曼史的文學型式庫(如瓊瑤的作品)裡所沒有的──如情慾的書寫──並需要藉由翻譯引進的?值得注意的是,在其譯介的過程裡,究竟產生了什麼樣的改寫、編譯、以及本地化的現象?源文文本究竟如何被馴化了?筆者主張,羅曼史的翻譯可以視為一種動態、在地化的譯/易的過程。正如論文裡指出的,一

方面,在版權法通過前,受到譯文文化的制約,譯者往往會在翻譯的過程裡,改譯/易羅曼史文本,便於它們在譯文文化裡被接受,也使得它們的面貌與源文有異;另一方面,因為羅曼史的翻譯,也會在譯文文化裡產生變易,促成新一代的本土羅曼史的興起。整體上來說,此一譯/易的過程也可以說是一種藉由翻譯引入的外來質性,豐富了譯文文學裡的番易。最後,本論文一方面會援引埃文-佐哈爾(Even-Zohar)的多元系統論的觀點,檢視翻譯羅曼史的興衰與流變,另一方面,也會在對羅曼史的性別關係進行文本分析時,借助紀登思(Giddens)提出的浪漫愛與滙流愛的概念。筆者主張,浪漫愛此一自清末民初就經由譯介被引進、吸收的愛情觀,一直影

響了廣大的女性閱眾。再則,在羅曼史的流變裡,不但可以看到浪漫愛的體現,也可能有了滙流愛的雛型。獨立、平等、自決、反思的關係是紀登思對親密關係的願景,而它是否也可以成為女性書寫羅曼史的願景?

《慾望城市》與女性情慾的探索

為了解決越界hbo 的問題,作者徐亞鈴 這樣論述:

女人總會問自己,到底要什麼?而觀看《慾望城市》似乎可以找到一些答案,而從後現代女性主義的觀點來看,這些問題早已是沒有答案的了,而我們仍舊不斷的提出問題,問自己,到底要怎麼樣才可以讓自己得到真正的幸福快樂呢?在一切經濟婚姻不受拘束之後,女人還能要的是什麼?女人該如何找回自己的主體性? 從女性主義的理論中,找尋其典範的轉移,試論後現代主義與女性主體之間的關係,及女性主體該如何實踐與如何被論述的。本研究將從後現代女性主義理論的觀點切入文本本身,以其找出對女人重新詮釋的方式,並從中對現代社會中女性情慾的探索。從整個影集的敘事結構分析中,可以瞭解《慾望城市》其簡單的類型歸納,而本研

究的重點將著重在劇情本身與她們之間所論述的話題,探討這部影集再現著什麼? 用《慾望城市》來論證後現代女性主義者們的觀點,以突顯《慾望城市》身處於當今後現代社會中的一文化商品的意識型態建構,劇中女主角凱莉的身分及其以書寫方式體現對自我主體的尋覓階段﹔而劇中所形塑出來的女性話語更是被加以具體實踐論述著,當她們對於自我情慾的描述絲毫不避諱地同時,也是對於女性話語展現的最佳時刻,伊希迦黑的理論也走出了唯一的價值體系,對女性主體的再加以確立,並找出一個實踐的方向。從克里斯多娃的論述中,可以了解她希望從前符號態的裂縫中,重新找回人與社會之間的聯結,將那些同一性加以粉碎解構,重新組織並省

視主體與權力之間的關係,找回那力量的泉源。 從規訓於傳統價值邊緣的夏綠蒂、肯定自我價值的米蘭達、顛覆並重新創造的莎曼姍,到追尋自我主體的凱莉,《慾望城市》藉由這四個極端的角色,詮釋了一個完整的女人,因為她們是女人的複合體,是無法被完全區分開來的。藉由凱莉書寫出她們之間的種種問題,她不斷地找尋自我存在的價值,透過工作、愛情、婚姻…等關係來書寫,因為她們的個性鮮明,突顯出女性情慾的多元流動,她們的自我主體也因而彼此成長,主體性也正是藉由個人的意識及情感出發,是她們對於自身的感知與世界之間的相處方式,透過話語及書寫的建構,女性主體得以實踐。 在這個影像建構的世

界之中,資本主義正以一種極權式的姿態操控著大眾,它凝聚了大眾文化意識型態最顯著的部分,《慾望城市》儼然已成為一種製造慾望的機器,它造就了人們的生活慾望,重塑了新型態的消費符碼。而我們在觀看的愉悅快感之餘,該如何保有真正的自主能力呢?其實每個個體皆有能力負擔起改變整個社會大環境的角色,這股力量是經由自己所選擇的,在概念上與行動上加以努力,意義得以不斷地延伸再定義,從自身的賦權著手,相信有一天,在每個人的心目中,會慢慢發芽茁壯。