讓我聽見你的聲音線上看小白的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

讓我聽見你的聲音線上看小白的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王永福寫的 線上教學的技術:快速上手的12堂必修課 和汪其楣的 歸零與無限:臺灣特殊藝術金講義(增訂新版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自商周出版 和聯合文學所出版 。

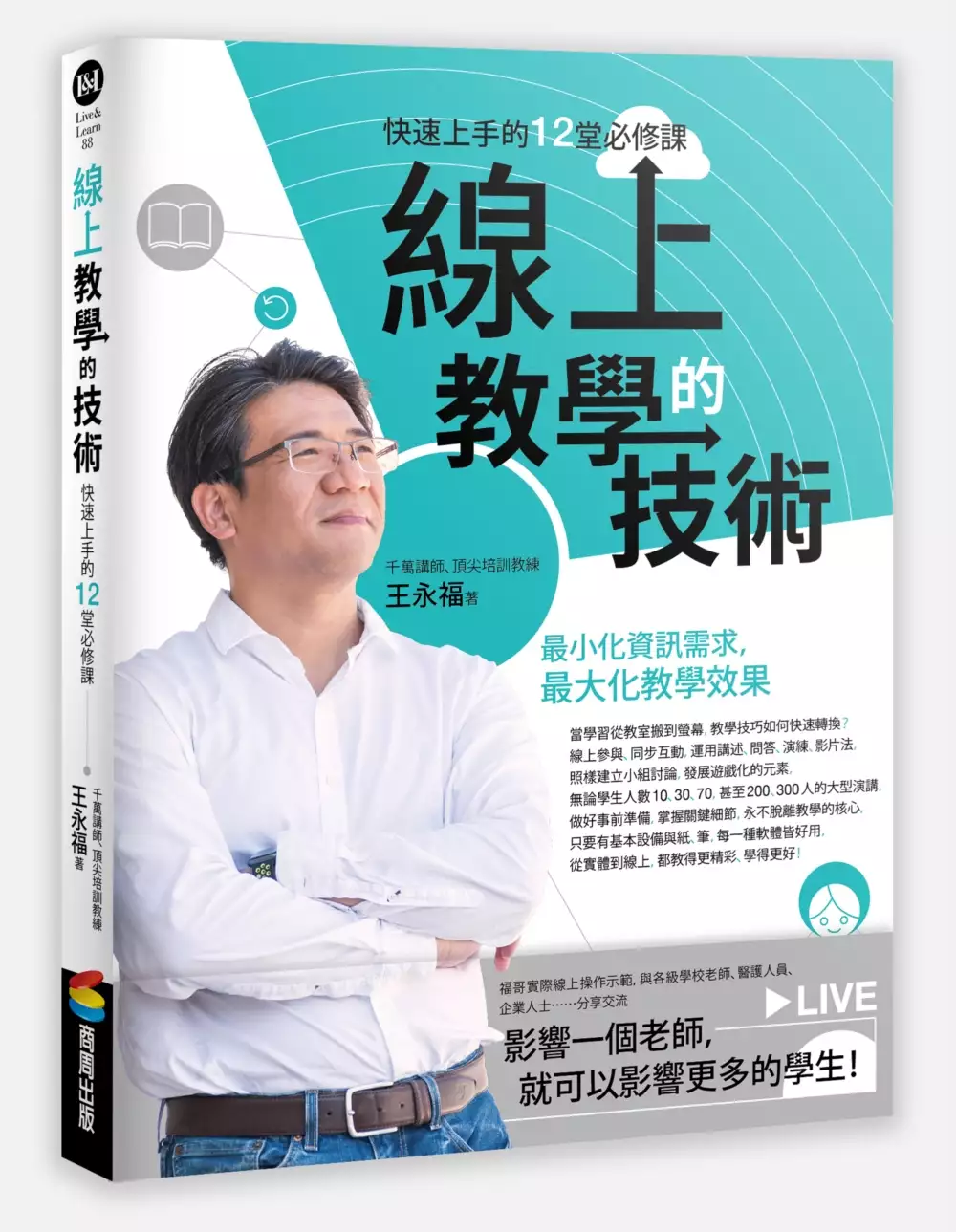

線上教學的技術:快速上手的12堂必修課

為了解決讓我聽見你的聲音線上看小白 的問題,作者王永福 這樣論述:

最小化資訊需求,最大化教學效果 當學習從教室搬到螢幕,教學技巧如何快速轉換? 線上參與、同步互動,運用講述、問答、演練、影片法, 照樣建立小組討論,發展遊戲化的元素, 無論學生人數10、30、70,甚至200、300人的大型演講, 做好事前準備,掌握關鍵細節,永不脫離教學的核心, 只要有基本設備與紙、筆,每一種軟體皆好用, 從實體到線上,都教得更精彩、學得更好! 實際示範線上操作,與各級學校老師、企業人士、醫護人員……分享交流 影響一個老師,就可以影響更多的學生! 【本書特色】 ★雙管齊下,一次精準到位。作者身兼頂尖講師、電腦專家與資管博士候選人,一本書結合教學與資訊技術,讓實體教

室到線上教室的轉換,高效而順暢。 ★把握教學的本質。以「最小化資訊需求,最大化教學效果」為原則,不被五花八門的軟體功能所迷惑,輕鬆突破技術門檻,守住教學核心,有效提高學習成果。 ★豐富的實務分享。作者在短時間內,累積近十場、破千人參與的線上示範教學,從12人到353人的大小場次,運用過Webex、Meet、Team、Zoom各種不同軟體,公開分享都能順利操作的實用技巧。 ★迎向數位學習以及融合科技發展的教學大未來。與各級學校第一線老師、教育工作者、不同專業背景講師、企業人士相互交流,問題討論,提出最佳解方與創意,洞見未來趨勢,極具參考價值。 ★視覺化呈現。全彩印刷,實境畫面一看就懂,28張精

彩圖卡,拆解實體與線上教學概念以及各種教學法。 【誰需要《線上教學的技術》這本書?】 有授課需求者,無論是否因為疫情,要將實體教學轉換到線上,包括: ●國小、國中、高中與大學的老師補教業與才藝班老師 ●企業講師 ●企業主管 ●有授課需求的專業人士 【關於線上教學,本書可以協助解決哪些問題?】 ◥如何提升學生的線上學習動機? ◥開鏡頭的用意何在?如何讓學生願意開鏡頭、參與互動? ◥線上課程時,學生比較容易分心嗎?有什麼改善方法? ◥線上教學與實體教學到底有什麼不同? ◥從實體到線上,會遇到哪些常見的軟、硬體問題?如何克服? ◥哪個教學平台軟體最好用?怎麼決定要使用哪一個? ◥有哪些平台或軟體

可以增加教學效能? ◥如何確認家用網速是否會影響線上教學?至少要有怎樣的網路環境? ◥不懂資訊科技的教學者,如何以最簡單、無痛的方式進行有成效的線上教學? ◥問答、演練、小組討論,還是計分、獎勵、排行榜……,每一種實體教學的技巧都能搬到線上教學使用嗎?有什麼不一樣的地方? ◥線上教學模式若用在技術類課程,怎麼補強?實做時,如何讓學生正確理解與感受? ◥小組討論時間,需要做什麼控管嗎?討論後,怎麼請大家發表成果? ◥50人的線上課程活動,分組要注意什麼?需不需要找助教? ◥簡報文字在線上適合用動畫嗎?影片丟到聊天室,然後大家一起開,這樣操作ok嗎? ◥對於程度稍差或投入較低的學生,可採取哪些線上

教學策略? ◥線上課程一定比實體進展慢,因此需要花比較多的時間? ◥線上教學常見哪些突發狀況?除了課程本身,還有什麼重要關鍵? ◥疫情結束後,線上教學仍有需求嗎?如何影響教學的未來? 【各級學校教師與專業人士推薦分享】 福哥的講座讓我茅塞頓開,原來只要用對軟、硬體,用對方法,不論是小組討論、計分還是問答,每一種實體教學的技巧都能源源本本搬到線上來用。 ──余懷瑾(仙女老師) 全國SUPER教師/TED×Taipei講者 福哥明明是資訊高手,教導的卻是一般老師都能使用的軟體和教學技術,比如只用半張A4紙和一支麥克筆就能簡單全程互動,讓我非常感動和佩服。 ──林怡辰 暢銷書《小學生年度學

習行事曆》作者 福老師一五一十教會我方法、使用Meet注意事項、Room的測試與應用……,讓我教學對象更廣,內容更是不打折扣,學員的反應也越來越好。 ──林治萱 吉紅照顧本屋負責人/社區護理師 接觸「教學的技術」後,我加入新技巧,學員參與度大大提升,課後記得的內容也更多。疫情期間,「線上教學的技術」更讓我獲益良多,效果非常明顯! ──林義雄 職場英語教練 無論有沒有疫情,線上教學都是世界性的趨勢;有了福哥這份寶貴的教材,即使不能和學員面對面,你也一定能精準達成教學目標 ──徐慶玲 中央公園精品牙醫診所負責人。 去年上了「教學的技術」實體課程,大受震撼,讓我重新省思,不斷提升教學能

力。現在上了「線上教學的技術」,很快順利適應了線上教學,更上層樓! ──張嘉芯 偏鄉國小特教老師 經過「教學的技術」洗禮,現在的我已大不同以往,尤其「教學遊戲化」更讓我和學生都樂在其中;這些技術能不能搬到線上教學使用呢?當然可以! ──張慶玉 職業講師/輔大社會系兼任助理教授 福哥的示範證明每一種教學技術都有線上解決方案,而且每位老師都做得到。推薦給和我一樣想教得更有趣、更有料、更有效的老師! ──郭亮增 台灣實證醫學學會理事/骨科主治醫師 福哥運用資訊專業,研發「線上教學的技術」,讓很多老師參與、體會,解決了許多困擾。不論疫情何時遠離,都是老師們提升線上教學功力的大好機會! ──

葉丙成 台灣大學電機系教授、PaGamO創辦人 不論心法或技法,福哥的「線上教學的技術」都再一次給了我更多體會,如果你還是線上教學的新手,更一定可以藉此得到更多幫助。 ──劉沁瑜 輔仁大學營養科學系副教授/輔仁大學2017 優良導師/《吃出影響力:營養學家的飲食觀點與餐桌素養》作者 「線上教學的技術」能在最短的時間裡幫助更多老師。「最小化資訊需求,最大化教學效果」聽起來簡單,卻是遠距教學的核心。 ──鄭均祥 言果學習股份有限公司創辦人 福哥聽到很多老師的困擾,自告奮勇一試再試完成「線上教學的技術」課程;融合多年講師和電腦專家、資訊博士候選人的經驗,老師們,千萬別錯過! ──謝文憲

企業講師、作家、主持人

讓我聽見你的聲音線上看小白進入發燒排行的影片

關於〈火車〉這首歌,過去曾分享過面試工作的趣事,當時在擔心的其實是音樂會不會把自己給拋棄?跟著這首歌走到現在,好像慢慢地在把自己撿回來,能笑著去鼓勵眼前的人說聲:放膽去吧!

【淺堤《不完整的村莊》專輯發片巡迴-最終場】

▲ 09/27(日)台北 永豐 Legacy Taipei

👉 特別嘉賓:吳志寧、黃玠、鄭敬儒 from Deca joins

👉 購票:https://bit.ly/TheVillage_Taipei

#發片巡迴專場即將完售

--

〈火車 Train〉

期待 收訊裡的聲音 是對我說 說些什麼

等等 好像聽見了 它說沒有 只是沒有掛好而已

給我 什麼都接受 誤把貪心 當作浪漫的贈與

有沒有 一些可能 讓我的心 長出安定的根系

時間 是猛烈的火車 跑得太快 記不住站名

人生是湖泊水面 就算清澈 還是看不見底

我在車廂裡 你沒看見我 對嗎

只是被埋在時間的 縫隙裡 說不出話

請繼續前行 我會找到你 不怕

有個聲音拍過我的肩 淚流滿面 說不出話

【淺堤 Shallow Levée】

電吉他、主唱 |依玲

電吉他|紅茶

貝斯|方博

鼓|堂軒

【音樂製作】

詞、曲|依玲

製作|Easy Shen、淺堤 Shallow Levée

編曲|Easy Shen、 淺堤 Shallow Levée

配唱|Easy Shen

和聲|紅茶、堂軒

合成器|Easy Shen

錄音|荒原錄音室 李詠恩

混音|荒原錄音室 李詠恩

母帶後期製作|覺知音樂工作室 Brian Elgin

發行|堂堂正正藝文工作室

企宣統籌|合作藝文 伊晉褕

【影像製作】

攝影|楊大慶、周奕、湯詠茹、楊子靚

剪接|湯詠茹

調色|萬芷瑋

視訊素材創作|LOTS Studio 倪璦

【演出人員】

淺堤 Shallow Levée

主唱、電吉他|依玲

電吉他|紅茶

貝斯|方博

鼓|堂軒

合音|王品裙

小號|鄭立偉

演員|吳雨臻

舞者|曾蓮棻

【演出製作】

製作統籌|合作藝文 伊晉褕

執行製作|朱品堯、李昀

FOH 音控 高雄場|小白馬工作室 陳瑩哲

FOH 音控 台中、台北場|史孟玄

燈光設計|鹿米工作室 邱宇森

視訊設計|LOTS Studio:李冠杰、陳忠暐、黃才容、曾芝盈、倪璦、蔡雅筑

企宣統籌|合作藝文 伊晉褕

宣傳協力|朱品堯、郭詠欣、史佳欣、胡晏綾、楊雅筑

海報主視覺設計|過度営造 Zen Yun Zon

場地合作|LIVE WAREHOUSE、Legacy Taichung、永豐 Legacy Taipei

—

淺堤 首張專輯《不完整的村莊》

Shallow Levée 1st Album "The Village"

🎤發片專場巡迴 購票 Live Concert Tickets

→ https://www.indievox.com/tour/search/62

🎧 線上串流聆聽 Listen on streaming

→ https://rock-mobile.lnk.to/TheVillage

💽 實體專輯購買 Album in store

火氣商舖|小白兔唱片|誠品網路書店|佳佳唱片|五大唱片|元氣唱片行|M@M Records

→ Facebook:淺堤 Shallow Levée

→ Instagram:shallow_levee

歸零與無限:臺灣特殊藝術金講義(增訂新版)

為了解決讓我聽見你的聲音線上看小白 的問題,作者汪其楣 這樣論述:

「只要把自己歸零,就能創造無限。」 我們每天都在找尋可能,虛心學習這些事: 如何丟棄已有,如何歸零,如何使「人」沒有障礙,如何找到快樂。 「透過藝術,人們密切聯接,人們更放心、更自由。 我們期待,年輕一代可以回到最初的創作之心;不但發展人與藝術的無限可能, 終有一天可以做到:在藝術世界中,沒有障礙,沒有界限,不分階級,不談條件。 所謂的弱能者都在本書中或書以外的世界對所有人證明了: 他們在看似不可能的困境中揮灑, 把藝術的美慷慨送給曾經漠然對待他們的社會, 而且鼓舞著我們,注視未來,迎接改變。」——汪其楣 史文漢、溫慧玟、張蒼松身上所累積如「語

言與文化學習」及「災變重建經驗」等深耕本土的參與;王婉容、楊璧瑩與盲人創作戲劇的扎實經驗,聾人演員輕鬆自如的表演;顏翠珍和「鳥與水」舞集、王滿玉和「小可樂果劇團」釋放綿遠的震撼力。黃聲遠倡導空間與人的互相呵護,于善祿主張「不分」美學觀,林絲緞以藝術統合為身心發展解鎖。 新版除了擴充領域和視野,更重要的是證明了未來並非遙不可及。我們需要更多內觀與外在的描述,丁立芬正好提示從心胸視野的無限,到科技未來發展的不可侷限。鄭黛瓊記述《我帶你遊山玩水》如何以聾人手語劇形式,讓盲人、聾人、輪椅演員及劇場演員一起合作而熠熠含光。謝鴻文探索兒童文學裡的身心障礙者書寫,帶領讀者進入這個影響孩童一生的領域。紀

大偉開展「身心障礙與文學研究」新領域,希望藉由文學的力量,讓藝術無障礙更為深化和普及。 作者簡介 汪其楣 臺灣資深戲劇家。臺大中文系畢業,美國奧勒岡大學戲劇碩士。曾獲一九九三年吳三連文學獎、二○○四年賴和文學獎。編導的作品風格醇厚,細緻動人,除了以臺灣人情與環境為主題的《人間孤兒》等系列外,更致力聾人手語戲劇三、四十年,影響深遠。 擅長女性角色之刻劃,曾親自演出《舞者阿月——臺灣舞蹈家蔡瑞月的生命傳奇》、《歌未央——千首詞人慎芝的故事》、《謝雪紅》等臺灣歷史女性經典角色。 戲曲相關作品《賞心樂事——汪其楣觀劇閒散筆記》、《浪漫傳奇拜月亭》,散文集《海洋心情—

—AIDS文學備忘錄》,編撰《歌壇春秋》,主編《戲劇交流道——劇本系列》、《現代戲劇集》、《國民文選:戲劇卷》。 近年劇作《青春悲懷——臺灣愛滋戰場紀實戲劇》,常見她在校園及公衛團體中推動工作坊的身影,她也為中英對照劇本《謝雪紅》持續舉辦多語言的說書與讀劇。 【序文】注視未來 迎接改變/汪其楣 【推薦文】一場無盡的障礙接力賽──推薦新版《歸零與無限》/陳芳明 【現身說法‧探索無限】 從聾劇歸零,走進藝術無障礙/汪其楣 學無止境‧手能生橋/史文漢 手語文化在臺灣——點‧線‧面‧體‧未來/丁立芬 如果藝術不能生產麵包,我們能做甚麼?/溫慧玟 當影像貼近土地與人:

攝影就是行動/張蒼松 與盲人發展戲劇的經驗/楊璧瑩、王婉容、汪其楣 舞道人生,鳥與水舞集的示範/顏翠珍 不平凡的舞臺/王滿玉 藝術統合的一堂課/林絲緞 展能藝術的美學與政治/于善祿 建築無障礙,就是一種美/黃聲遠 從真實到意義,聾劇《我帶你遊山玩水》的湧現與超越/鄭黛瓊 生存在愛與尊重的世界——探索兒童文學裡的身心障礙者書寫/謝鴻文 當文學遇到障礙/紀大偉 【手印和腳印】 愛配礙,走出角落 到啟明、啟聰的初體驗 舉辦口足畫家聯展 「大手牽小手」 做「記號」 阿萬哥的氣球人生 愛盲藝術體驗 反手形單指吉他 雪泥鴻爪之幻境 序 注視未來 迎接改變 汪其楣 《歸零與無限》的新

版就要問世了。這個題目原是集結了「關渡講座」裡的觀念和行動之紀錄結晶。我自己覺得珍貴,覺得難得,有點不知道是否讀者或其他的人也看重,更不知道我期盼多年的共鳴與共感,以及創發與融合,是不是真的會接續發生?當年出書,我只卑微的「寫給未來」,彷彿未來是很渺茫的以後。但是這幾年之間,醞釀著的,悶藏著的,牽動著的,各式各樣的不願再受侷限的變化卻都發生了,令人必須注目,更必須面對! 一向聲音微弱的身障團體大規模集合,不畏行路之難,一起走上街頭,而且每次訴求明確。2012、2013連續兩年,都拿著與「教育平權」和「資訊與文化平權」的各式標語去遊行,並停駐在部會門前抗議。我的聾劇演員小白、三十磊他們在教

育部門口,演出自己編排的諷刺聾教育的行動劇,到了凱道前,一眼望去,都是熟人,我怎麼可能不綁上黃布條跟著他們走。 「讓臺灣障礙者成為世界公民」──不久以後他們成立了「障權會」!也是呼應聯合國通過的障礙人權公約Convention on the Rights of Persons with Disabilities(簡稱CRPD),這是二十一世紀第一個人權公約。障礙者的人權包括基本自由、尊嚴受到尊重,而且在平等的基礎上:充分,有效,參與,社會。 2014年臺灣公布CRPD施行法,民間的身障者社團不斷與公家的場館進行溝通,希望政府單位(至少吧)主辦的活動是「無障礙的」。從「空間」無障礙推

進到「觀賞」無障礙。臺史博、中山堂、兩廳院等重要場館都逐漸遭遇到緊密的溝通與要求,有些很順利,有些則不然。輪椅青年領袖「每日一拍」,在場館門口拿著大字板,比如「我需要無障礙的兩廳院」等,在網路上亮相。希望不要再把輪椅席說成是影響音質、影響逃生路線、影響票房收益的理由。新生代的青年公民,和舊時代的「殘障人士」,被迫接受施捨,被迫閉嘴和認命的處境是完全不一樣了。 繼而聯合國監督小組有五位專家來臺,與政府各部會進行國際審查,對於我們身心障礙的國民而言,無疑是一劑強心針。2017年12月3日國際身障日,五十幾位推著輪椅等輔具的青年,前一晚先在凱道夜宿,然後一大早在總統府前舉行升旗典禮,「Righ

t Now」是要求實踐障礙人權的旗幟。我的兩位朋友,作家及廣播主持人余秀芷,和數學博士孫嘉梁,他們駕著輪椅,自己也投身凱道。秀芷主持「45度角的天空」節目,不只一次入圍金鐘,主辦單位不知如何克服障礙,曾想把她藏在後臺,因為她若從前臺的觀眾席上去領獎,就會「有障礙」。嘉梁是「新活力自立生活協會」的一員,他也是高級的中研院數學研究者,「高級」是我說的,他自己說得比較清楚:「數學有一百層樓高,我在二十樓,一般人在一樓。」像他們兩位這樣的年輕人很多,身體力行為更多沒有資源的人,為更多年輕一輩的重度障礙者,爭取生活中的基本人權,要求改善制度,令我肅然起敬。 世界仍然充滿有形無形的障礙,在物質和非物

質的精神層面,侷限甚至禁錮著我的親愛的朋友們。我追蹤著這些俊秀的新世代人物,我讀著有關「女性障礙者」的報告,我翻閱臺灣「身障與高齡」的論文,學界障礙研究的提示和現象,也伴隨著身障者這麼多年來的挺身而出,他們以脆弱與不便來抵抗體制,抵抗歧視和壓迫。這些都迎頭棒喝著我們每一個人。 2018年「小民參政」的二十一位參選人中,有一位來自宜蘭的重度聽障女性潘郁儒,聽到她在記者會上用重聽者的口音說,「我們不應該一直包裝著身障平權的假象」,實在發人深省,也讓我對今年的選舉,開始嚴肅以對。 民間自發的活動,每次都擲地有聲,而政府方面也有所參與,比如2012年臺北市文化局主辦的臺北詩歌節,以「詩無障

礙」為題,2014年文化部提出「從文學到劇場──藝術無障礙」的演出及閱讀推廣專案,都相當受到矚目。 藝術是稀有而珍貴的,更需要跨越更多無形的障礙,才能累積出一點點力量與成果。但參與的必要,欣賞的可能,以及教育的管道,更形重要,回頭來看看這本書吧。2009年北藝大因卓越計畫之周備,邀我回去給跨系所的研究生,開一門不一樣的關渡講座。這個校園我熟悉也陌生,從小而美的四系藝術學院,擴大到擁有六大學院十幾個系所的藝術大學,課程也琳瑯而飽滿。我曾任教過的二十年並不遙遠,但從南部北返也有十年之距離,那麼再走進教室,我還有什麼重要的話要叮嚀的?我還想跟走上藝術之道的孩子們一起探究些什麼好題目呢?

記得那時,我們新成立的「拈花微笑聾劇團」,跟我原先在手語之家創辦的「臺北聾劇團」的成員,都想為在臺北舉辦的Deaflympics 2009尋找可以大顯身手的舞臺,卻在「聽人結構」中有不得其門而入的尷尬。聾人藝術工作者的處境,比三十年前未必好到哪裡去。而我熟悉的盲演員、舞者、樂手,以及其他弱能或遇到障礙的藝術團體,在號稱開放又多元的臺灣社會,包括頗有成績的臺灣藝術界,也一樣未能得到應有的正視和重視,「混障綜藝團」團長劉銘曾說:「其實我們不是基因的問題,是機會的問題。」那麼是誰不給他們機會呢?政府官員、醫生警察、父母家人,還是藝術文化界本身?那麼,對藝術高等學府的師生而言,沒有能力跟特殊團體工作是

觀念的問題?還是方法的問題?是心態的問題?或只不過是常識問題呢? 於是我邀請在特殊藝術領域,長期從事展演編導等創作項目的專業者、策畫或製作人,和心無障礙的觀察家來校園現身說法,分享他們的實作經驗,傳達他們的思維理念,也希望從他們言談中流露出來的生命視野,讓未來可能進入藝術領域的年輕一代有機緣走出偏狹與茫昧,擺脫框架與自我。 我先以自身的經驗,來談「從聾劇歸零走向藝術無障界」,與聾人合作創造手語口語同步的舞臺演出,是我生命中的幸福,更是編導工作中的理想。 聾人的視覺不是障礙,只是與多數人的聲音語言產生溝通上的差異與失落。我安排臺灣手語教學先驅,語言專家史文漢來發表他的多重語言經

驗,他開設「學無止境」語言學校,這是校名,也是他的座右銘。手語怎麼從聾人靜默的交流,匯集成喧嘩熱情的浪潮?而年初行政院通過的「國家語言發展法」草案,臺灣手語已正式列入。資深手譯員丁立芬的特別訪談,〈手語文化在臺灣──點‧線‧面‧體‧未來〉是收進新版的第一篇文稿,讀者更可以看見四十年來,手語在臺灣社會的發展軌跡,以及從「手工」到「科技」的未來。 災區身心重建就如語言學習,是貼近臺灣每個人的重要題目,透過丁立芬、史文漢、溫慧玟、張蒼松身上所累積的深植本土的工作,他們展示的深入好奇與同理,邊學邊做的樂趣,堅持下去的藝術人格,立刻讓大家都想站起來,站到地平線上,勇敢地調整自己的感知力。 王

婉容、楊璧瑩與盲人創作戲劇的扎實經驗,聾人演員輕鬆自如的表演,喚起我們用眼睛、用面容、用身體表達自己。顏翠珍和「鳥與水」舞集、王滿玉和「小可樂果劇團」帶來驚人的能量,和綿遠的震撼力。同學們有如走進一個個祕密花園,分享了園中的香與蜜,不知要怎麼流淚,也不知要怎麼高興。黃聲遠帶來空間與人的感性視角,于善祿多元而前瞻的「不分」美學觀,林絲緞開放身心的整合活動,他們一切的回顧,包含與未來一切的挑戰,不過就是心靈成熟的準備。 聆聽他們,是如此動人心弦的經驗。不少都是我熟悉的事情,很多也是我相熟的老朋友。我坐在臺下,跟初聞其道的學生一樣心情起伏、收穫豐富。每個篇章都揉合了行動與觀察,反覆叩問的省思與

叮嚀,句句出自肺腑,更令人激動不已。雖然同學們領會議題的節奏不一,歸零的過程也免不了有各自的困難,我們都需要調整,需要面對突如其來的挫折感,因為每個人的思維都有框架,破除偏見與建立方法都需要醞釀和歷練。 每週講座還不夠,還有網路平臺的設置,我親上火線,和孩子們對談、答問、延伸閱讀,這種既遠又近的師生來往,深化了大家的感受。把教室的能量變得很大,也引起校內外很大的迴響。五十來位同學分成十個小組,分別針對不同的人和不同的事,漸漸探索出照亮彼此心靈的行動,在這條看似冷寂其實豐美的路徑上,也留下書後的「手印和腳印」。沒有年輕人的參與,這個世界就沒有未來。希望有心的讀者知道,自己也可以「起而行」!

回想起來,真要感謝原書的諸位催生者,通識中心吳慎慎教授、教學與學習支援中心吳玉玲教授、張中煖教務長及朱宗慶校長,在編輯過程中所給予我的一切支援與鼓舞。 2018新版的問世,則要感謝聯合文學出版社諸君,願意全力承擔所有的編務與出版,總編輯周昭翡,編輯尹蓓芳、蔡琳森,美編戴蓉芝,及各部門參與的高手,對本書內容的高度重視與熱情,讓我深受感動。 新版除了擴充領域和視野,更重要的是證明了未來並非遙不可及,幾年之間社會的變化令我們更需要精神抖擻地面對,才得以迎接社會新局。和全盲舞者一起搭車,他拿著iPhone聽著報紙副刊上的舞蹈論述;聾演員用手機Line來Line去,還能視訊談情,還可

以連到1999熱線,為路上受傷的小動物呼救。我們需要更多內觀與外在的描述,丁立芬的特稿正好提示從心胸視野的無限,到科技未來發展的不可侷限。鄭黛瓊〈從真實到意義〉一文,記述文學劇場《我帶你遊山玩水》裡的「湧現與超越」,她分析這部質樸的文學作品,如何以聾人手語劇形式,讓盲人、聾人、輪椅演員及劇場演員,一起在劇場中合作而熠熠含光。 身心障礙的表演家、運動選手,常受邀到各級學校去擔任「生命教育」的演講,也產生公民與人權平等教育的效益,大家都說孩子們的素養重要,不過兒童及少年文學甚少得到文評家的青睞,在文學史中更難得記錄兒童文學的耕耘與成就。兒童劇場也一樣,受到漠視也稀鬆平常。幸好有謝鴻文這種以兒

童文學及劇場為職志的年輕學者及創作推動者,新版得到他的賜稿〈生存在愛與尊重的世界──探索兒童文學裡的身心障礙者書寫〉,帶領讀者進入這個影響孩童一生的領域。鴻文簡要的介紹,令人感覺兒童文學及繪本的創作者比成人文學進步,擁有多麼敏銳的淑世情懷。 紀大偉以酷兒研究及同志文學闊步於臺灣文學界,大概很少人知道他常開的另一門課是「身心障礙與文學藝術」,藝術無障礙若能藉由文學的力量,一定能更為深化和普及。 回顧七○年代我在美留學,正值種族平權的盛世,學府到處都是Ethnic Studies,我也深受影響,在校園導演Black Arts Festival,教大一的選修課Acting初階,採用Bla

ck Drama的歷代名作,讓校園裡的黑人學生有自己的戲可學習、自己的角色可扮演。回臺灣之後,很自然看見和聽見與過去「傳統」不一樣的人,尊重不一樣的語言和文化,編導所謂「少數」族群的生命故事。走過人類身心受苦的過往,種族平等於今已是牢不可破的普世價值。 接著就是性別平權的年代,歐美各大學普遍開設Women Studies的學程,而下一代的留學生更燦爛地帶回Feminist Theory,臺灣也長足發展了各學門中的女性研究和性別研究,已成為不可抵擋的主流趨勢。 紀大偉留學的九○年代,障礙研究給他各種刺激和薰陶,弱勢平權議題走進了文學,尋求不同角度的剖析和認同。2010年大偉回國,與我

一見如故,他催我快出書,我就在報端讀他「若是文學」的專欄。而這幾年他在政大一面教書,一面完成他《同志文學史:臺灣的發明》的大作,當然一定要邀請這位「障礙與文學」的拓荒者為我們提筆。於是新版中有了這篇壓卷之作〈當文學遇到障礙〉。真高興他為這個人類社會的新領域寫下入門要義,讓從事文學研究及推廣的吾等一起多受點刺激,並且親近這個切身的議題。 而我們共同的好友與「領導」,政大臺文所的陳芳明教授,我長期的評論家,我欽佩他論述中的人性關懷,對各類藝術創作的濃厚真情,他也不斷鼓勵大家攜手走向一個勇敢的美麗新世界。芳明慨然應允寫下〈一場無盡的障礙接力賽〉為新版推薦,至為感謝。 所有的心思,只不過希

望透過藝術,人們更聯接,人們更放心、更自由。我們期待,年輕一代可以回到最初的創作之心,不但發展人與藝術的無限可能,終有一天可以做到,在藝術世界中,沒有障礙,沒有界限,不分階級,不談條件。因為所謂的弱能者都已在本書中或書以外的世界對所有人證明了,他們如何在看似不可能的困境中揮灑,把藝術的美慷慨地送給曾經漠然以對的社會。感謝這些心中永遠燃亮著希望之火的人們,不斷鼓舞著我們,注視未來,迎接改變。